F様、いつもご依頼をいただきましてありがとうございます。

ご依頼作業内容

- 正面表示 入れ替え 普通 -> 急行

- 4両セット側 キハ58 652 幌外し

- 4両セット側 キハ58 641 -> 単品キハ58 571 ボディー入れ替え

- 4両セット側 屋根艶の統一

- 単品側3両共通作業 パーツ取付 ※一部のパーツを除く

- 単品側3両共通作業 室内灯組込み

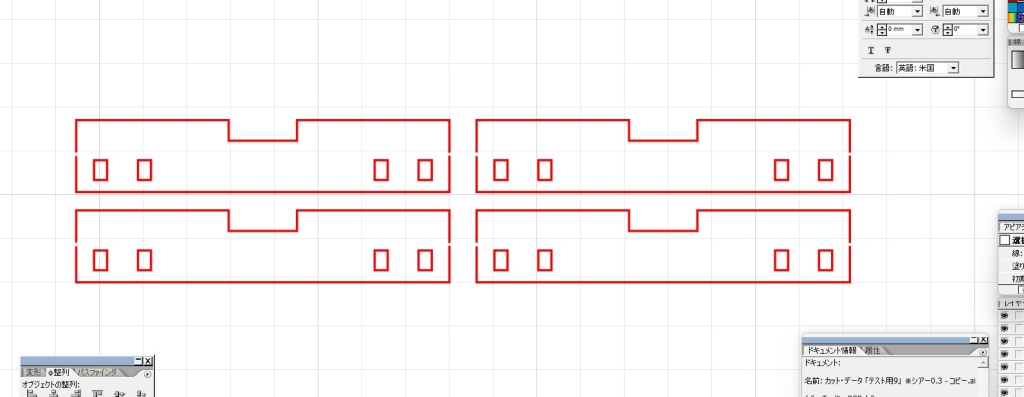

まずは、幌の取り外しとパーツの入れ替えです。

まずは、セット車両側4両の正面表示を急行に付け替えました。

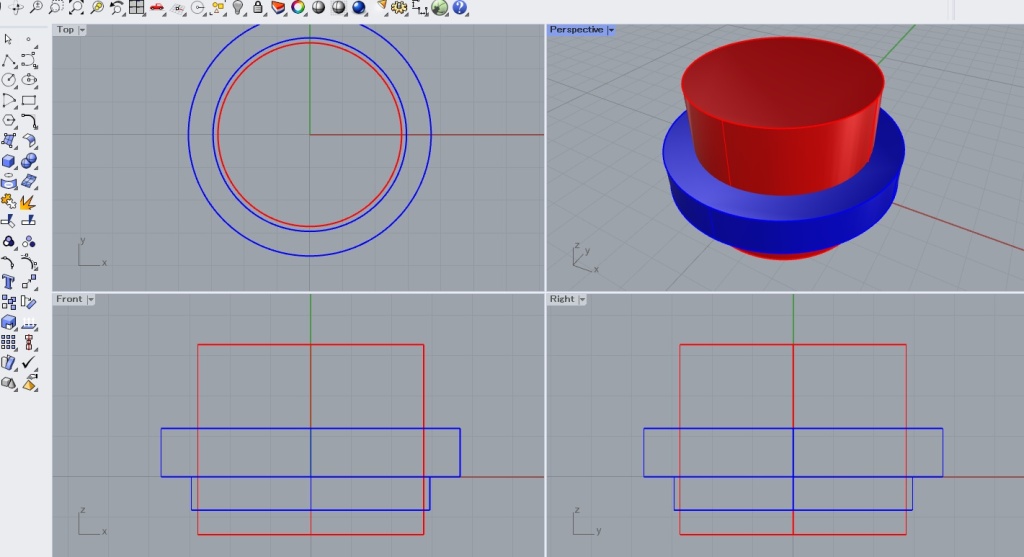

続いて単品3両側のパーツの取り付けです。店頭でご説明頂いた通り作業を進めさせていただきます。

ご指示のあった車両のボディー入れ替えです。

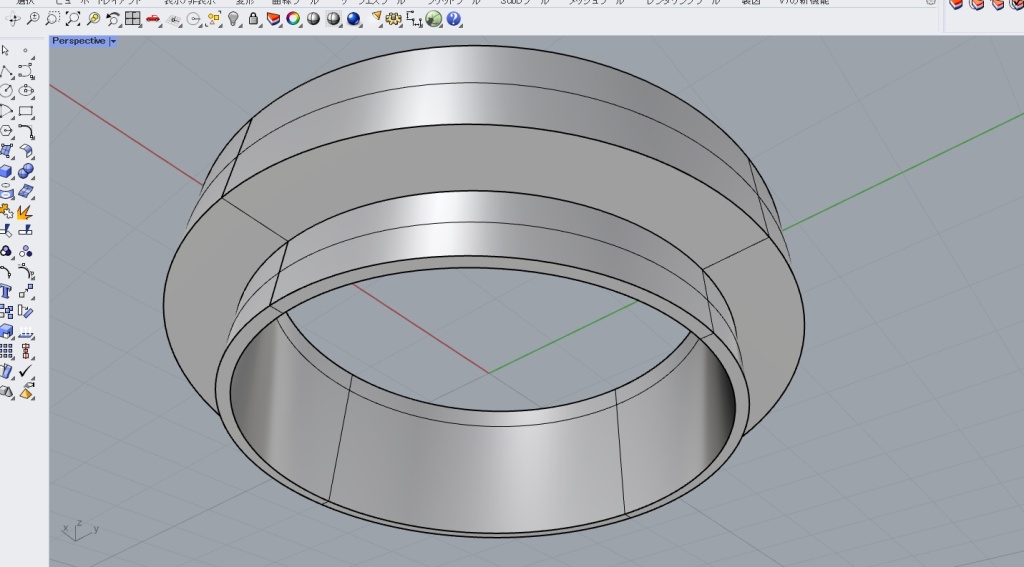

続いて単品側のぴょん室内灯の組込みです。

既存のユニットを取り外します。基盤上に配置されたチップLEDはすべて外しておきます。

車体に合わせた長さにカットしておきます。

基盤に配線を繋いでから基盤を元に戻します。

こちらが既存の室内灯の明るさです。

横からです。

今回組み込ませていただいたものがこちらです。

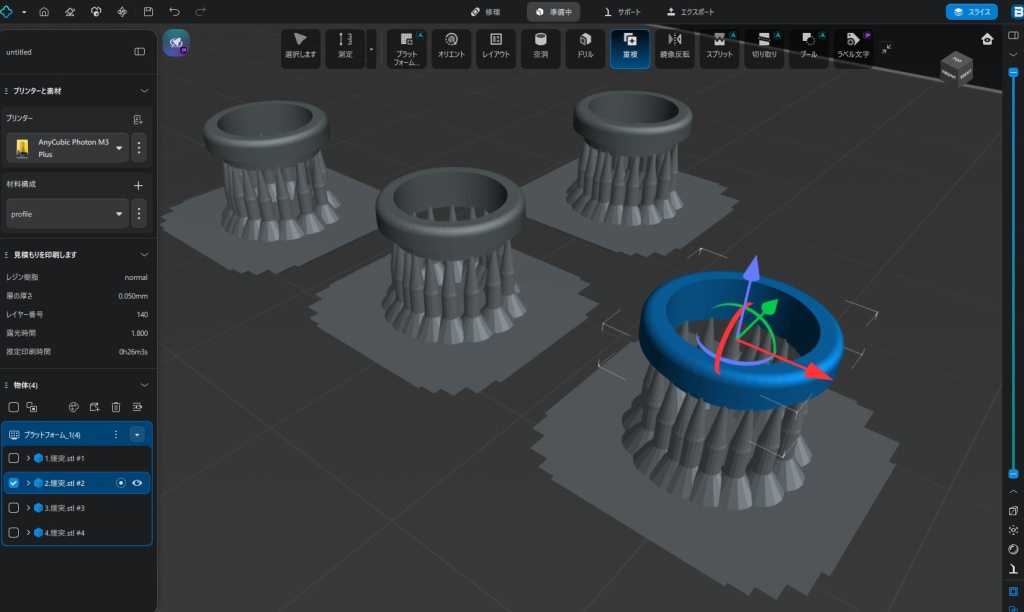

最後に各種パーツ類をお取付けと車番を貼って完了となります。

追加でご連絡のございました、ジャンパー線の塗装を行います。

パーツを車体に装着したまま塗装すると、ボディに塗料が付着する恐れがあるため、万全を期してすべてのパーツを一旦取り外してから作業を行います。

下塗りを行ってから黒で塗装します。