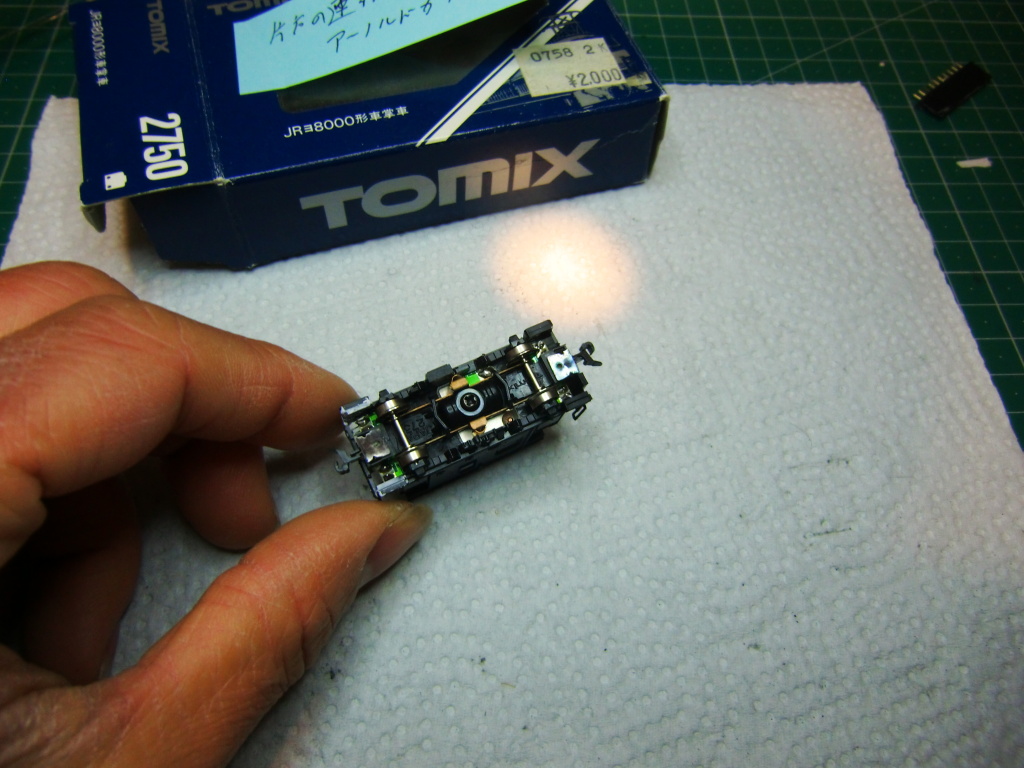

まずは、単品の各種修理とカプラー加工から作業にはいります。

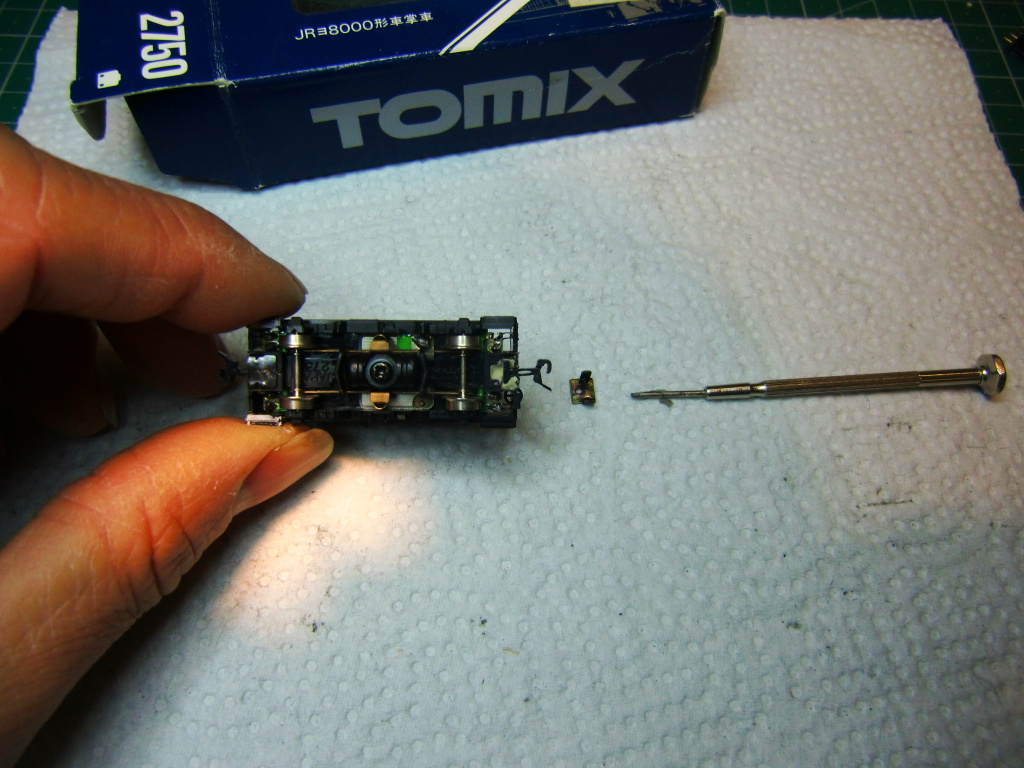

カプラーポケット内部の接着剤を取り除きます。

アーノルドカプラーもいくつかのタイプがありますので、こちらのポケットに適したものを選択してバネと一緒に内部に組み込みます。

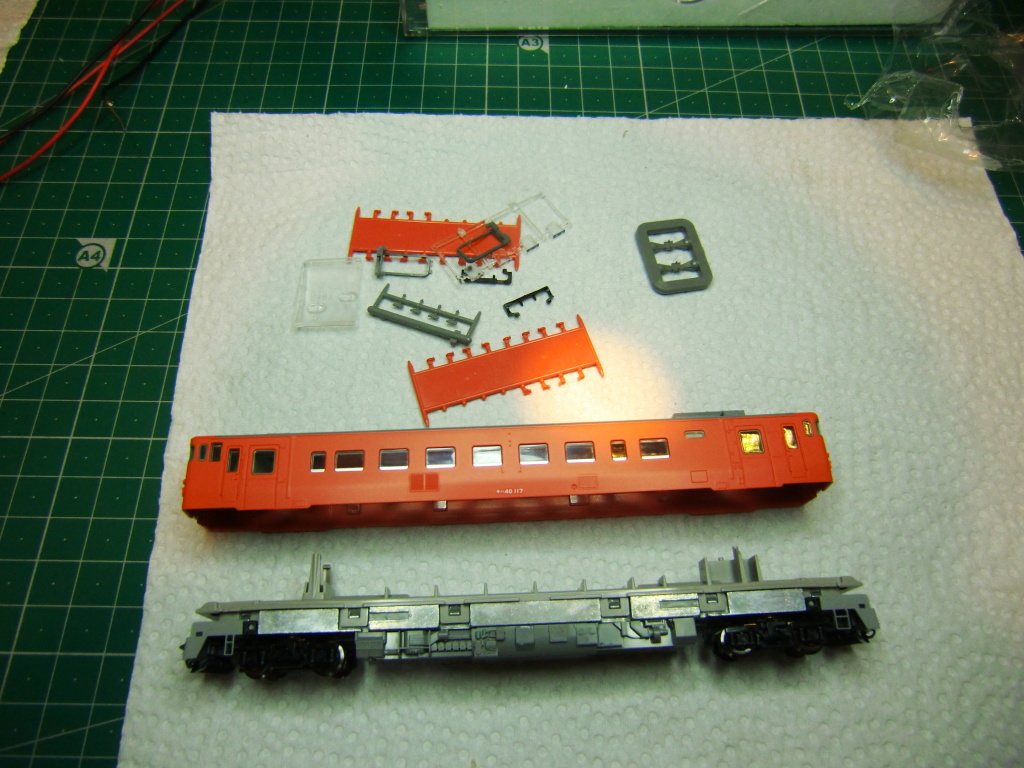

▼キハ パーツのお取り付け

「上級者パーツ、台車取付パーツ、ホイッスル、幌」です。他のパーツはすでに付いておりました。

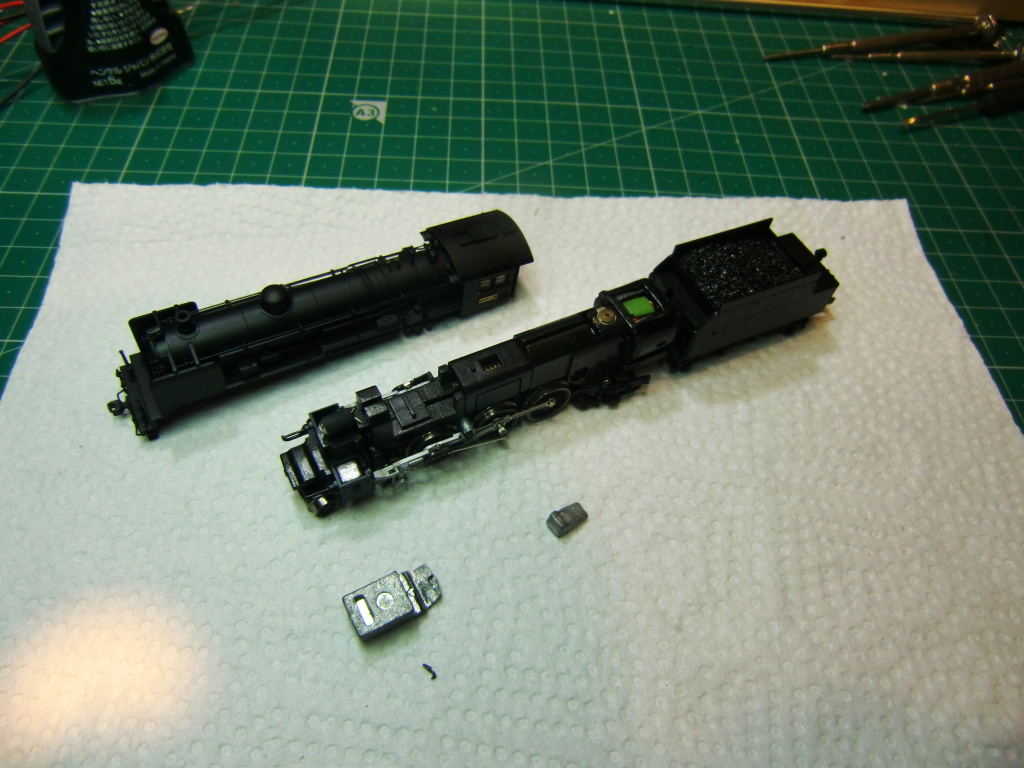

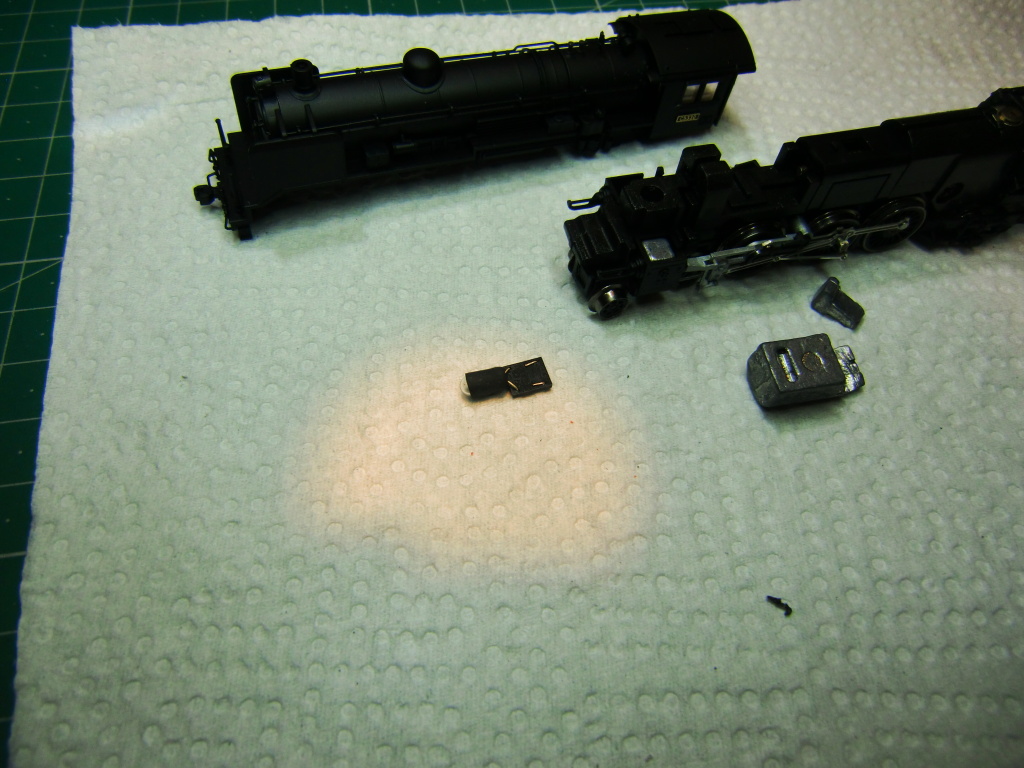

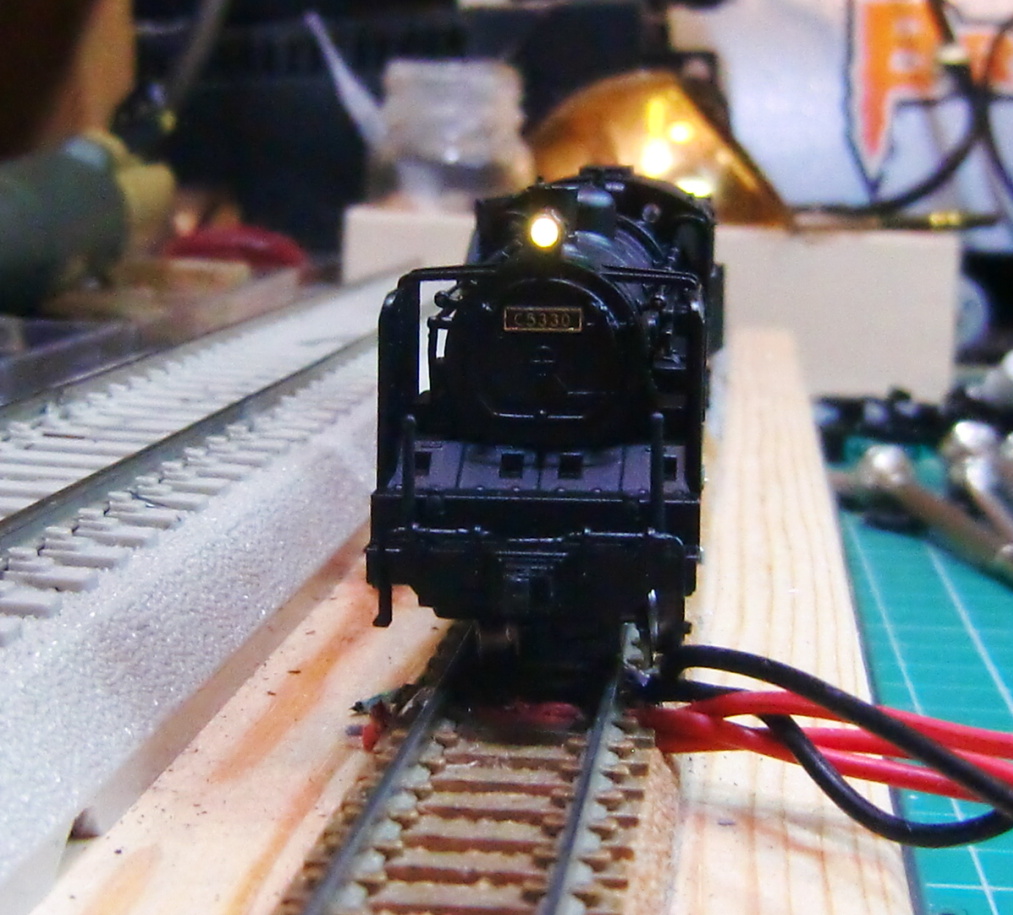

▼マイクロ C53ヘッドライト明るさアップ+カプラー

低速でもしっかりと明るさを認識できるようになりました。あとは、テンダー側のカプラーを交換してこちらの車体は完了です。

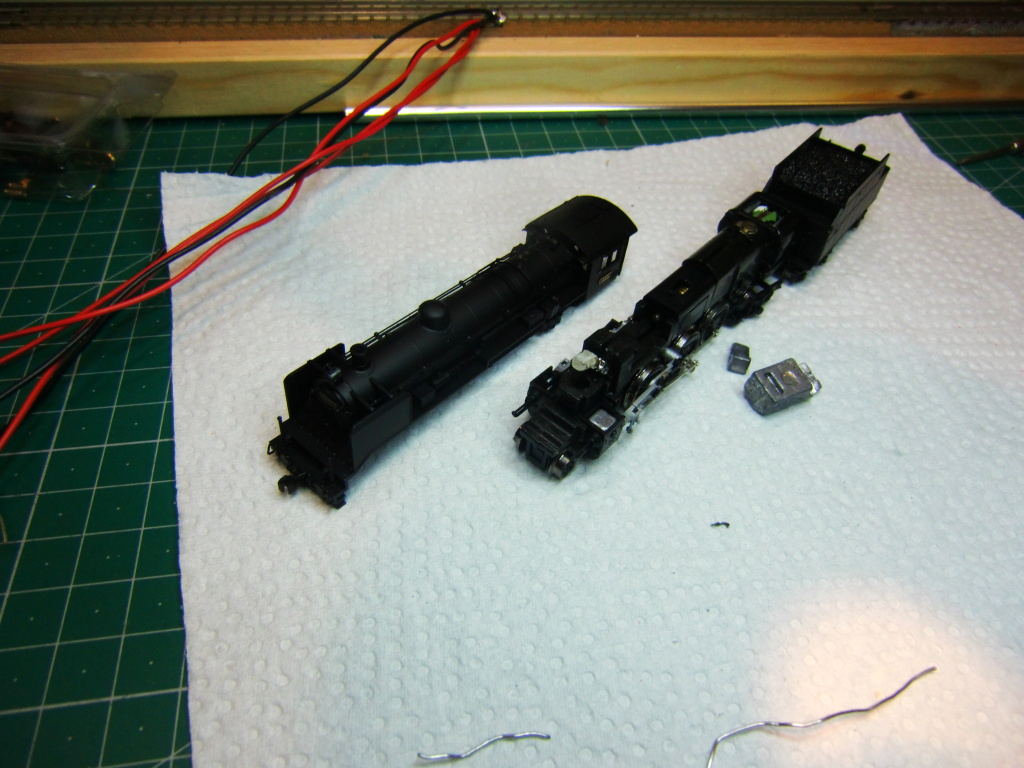

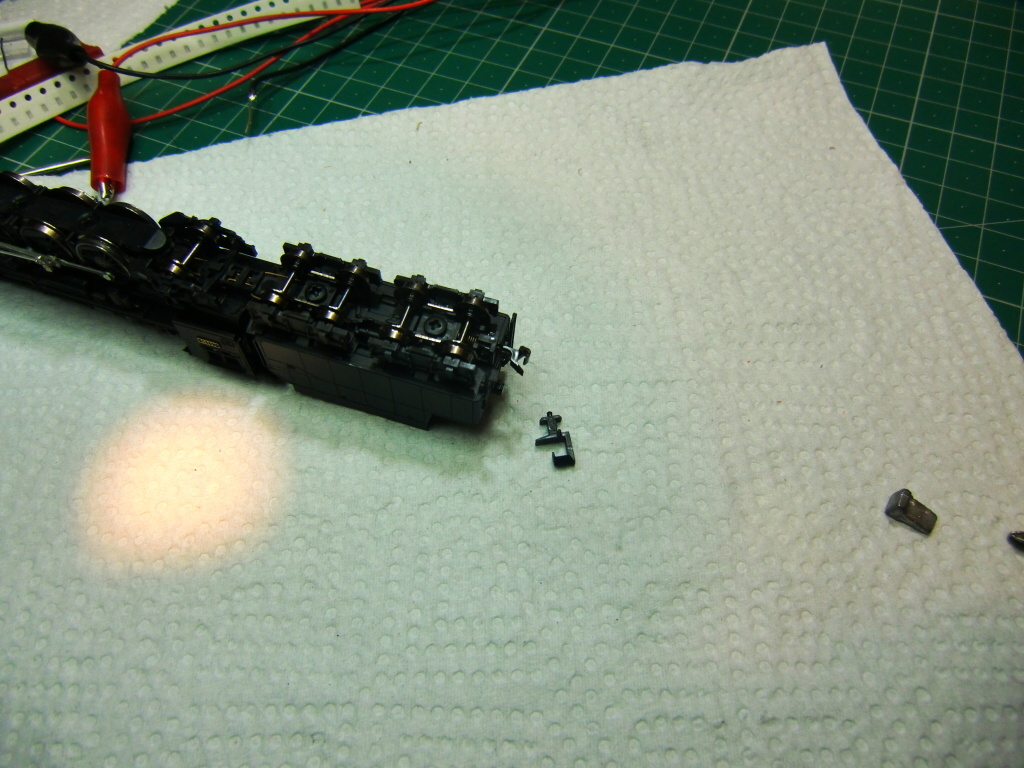

▼Tomix DD51モーター交換

今回の作業では、こちらの機関車に標準搭載されたM-9モーターの交換です。走行テストでは、絶好調に走っていると思いきや、何かをトリガーにぱったり回らなくなります。

モーターを新しいものへ交換します。

モーターを入れ替えるには、車体を完全に分解する必要があります。原因究明は、モーターを入れ替えた後に不具合のあるモーターを分解して見てみることにいたしましょう。

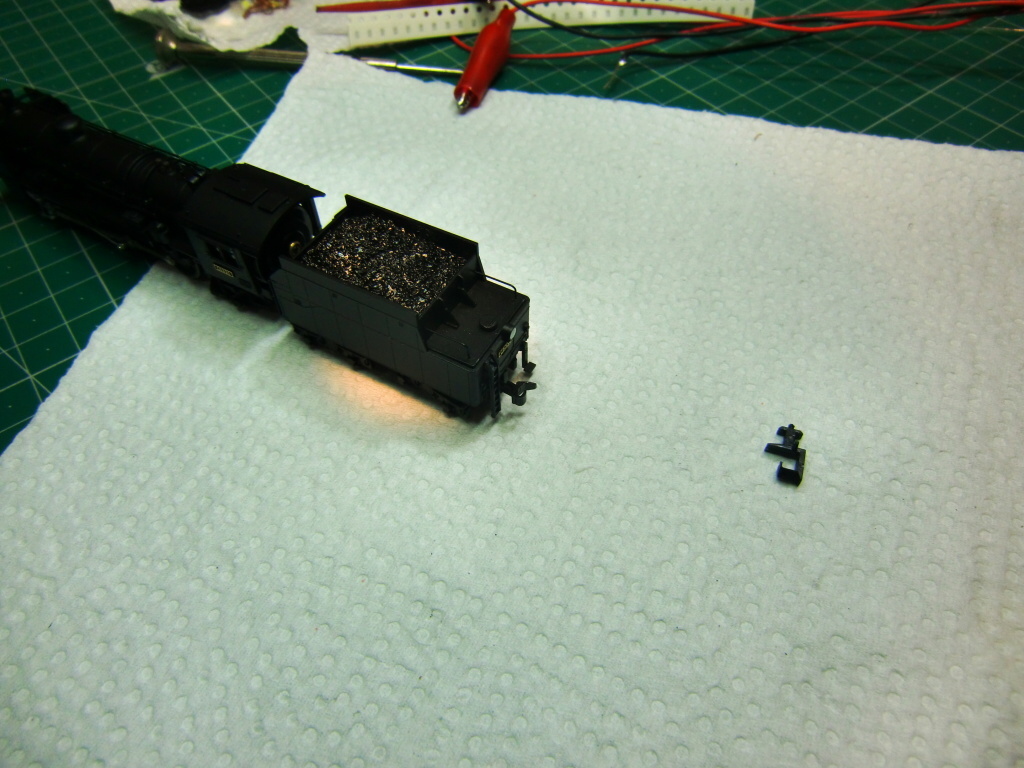

新しいモーターに入れ替えたら、車体を元に戻していきます。

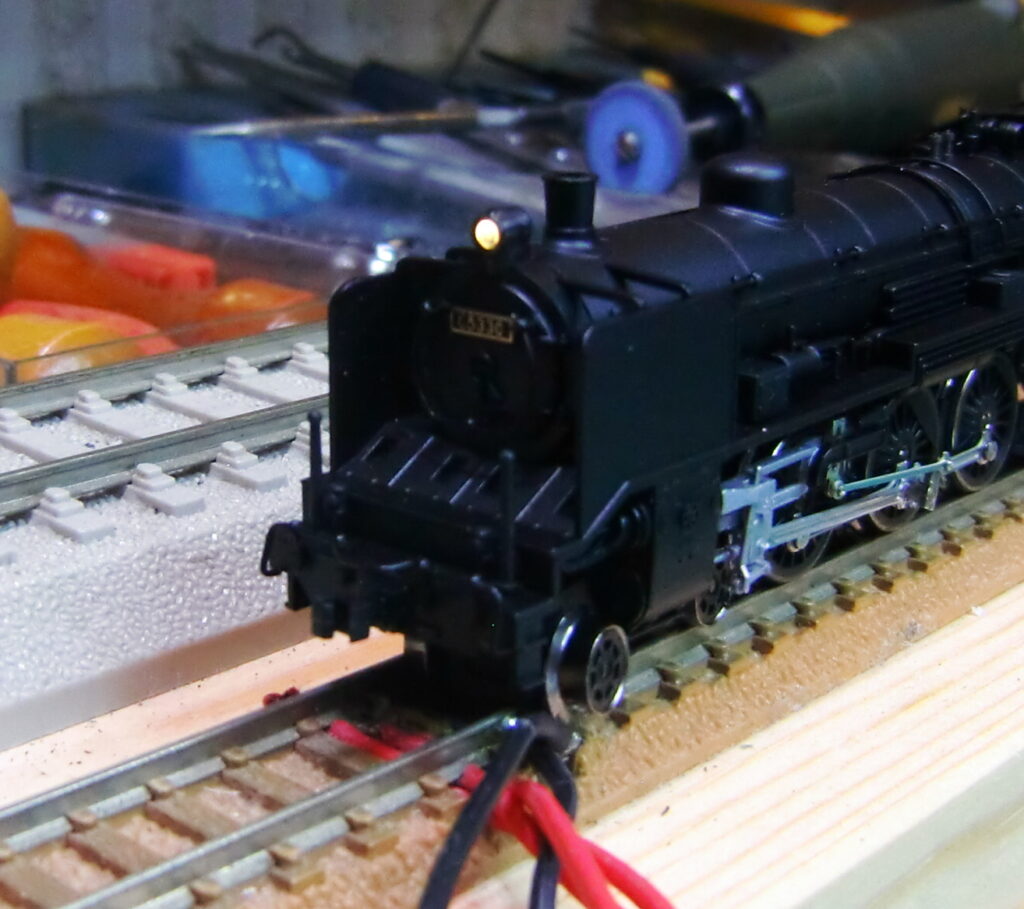

走行テストも無事完了です。さて、不具合の報告されているモーターですが、さっそく分解して内部を見てみることにします。

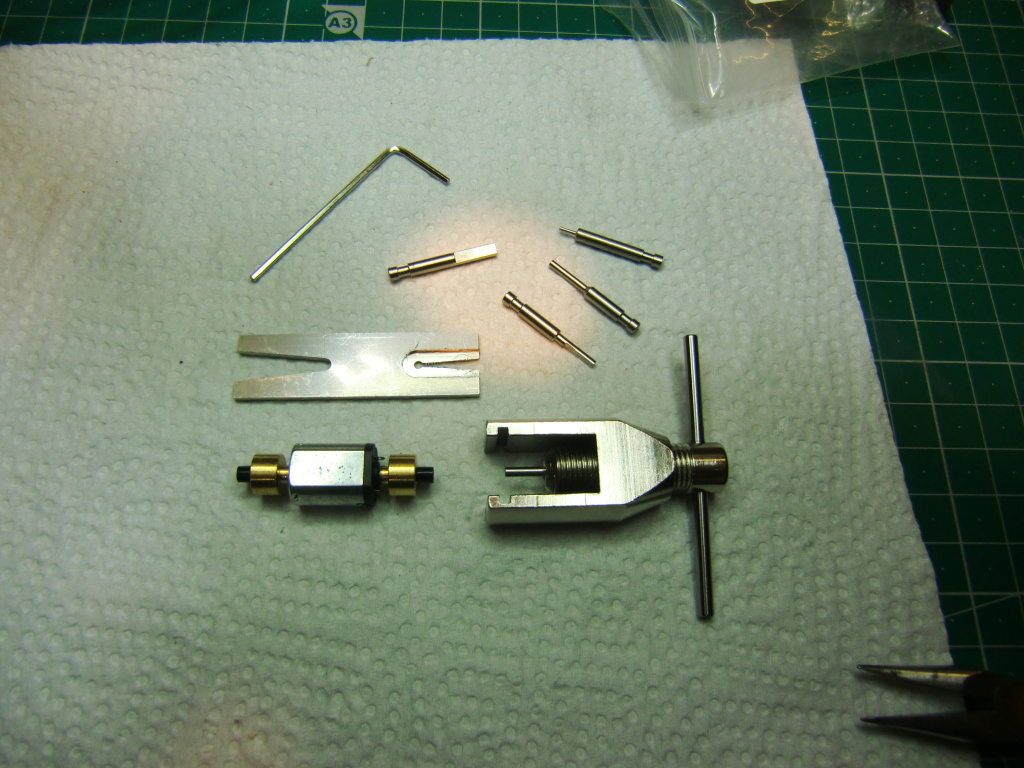

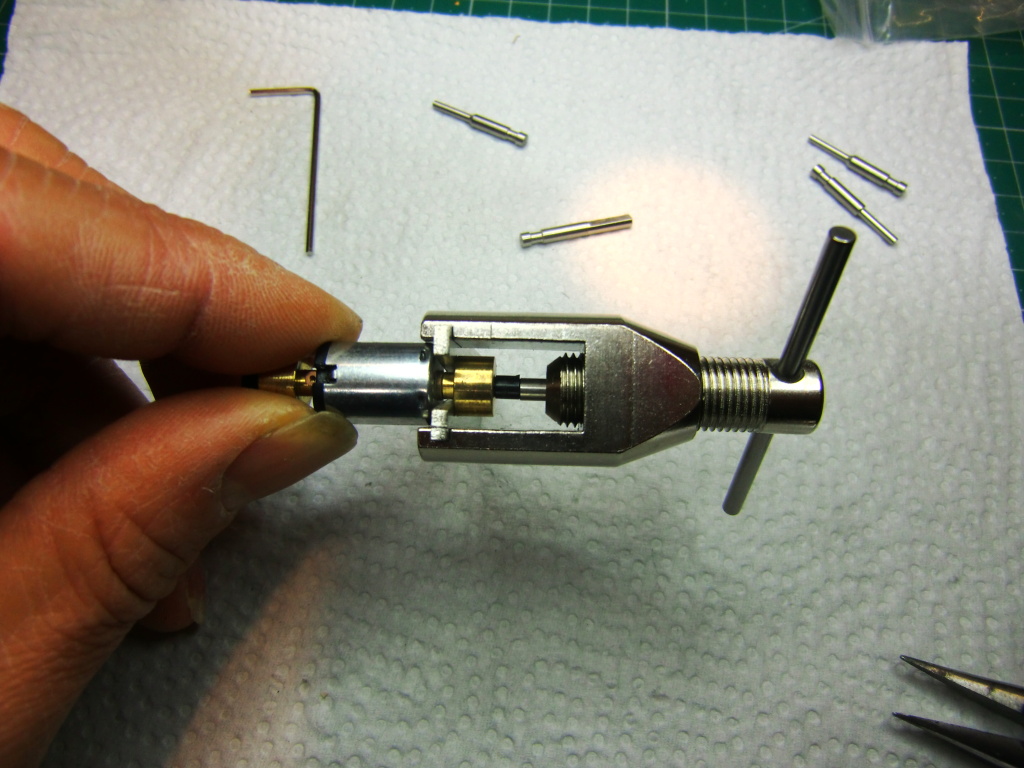

フライホイールを専用の工具を使って外します。ちなみに手で引っ張ってもまず外れませんし、力をかけるバランスを間違えるとシャフト自体、曲げてしまいますので必ず専用工具を使います。

ハンドルを回すと徐々に押し出されていきます。

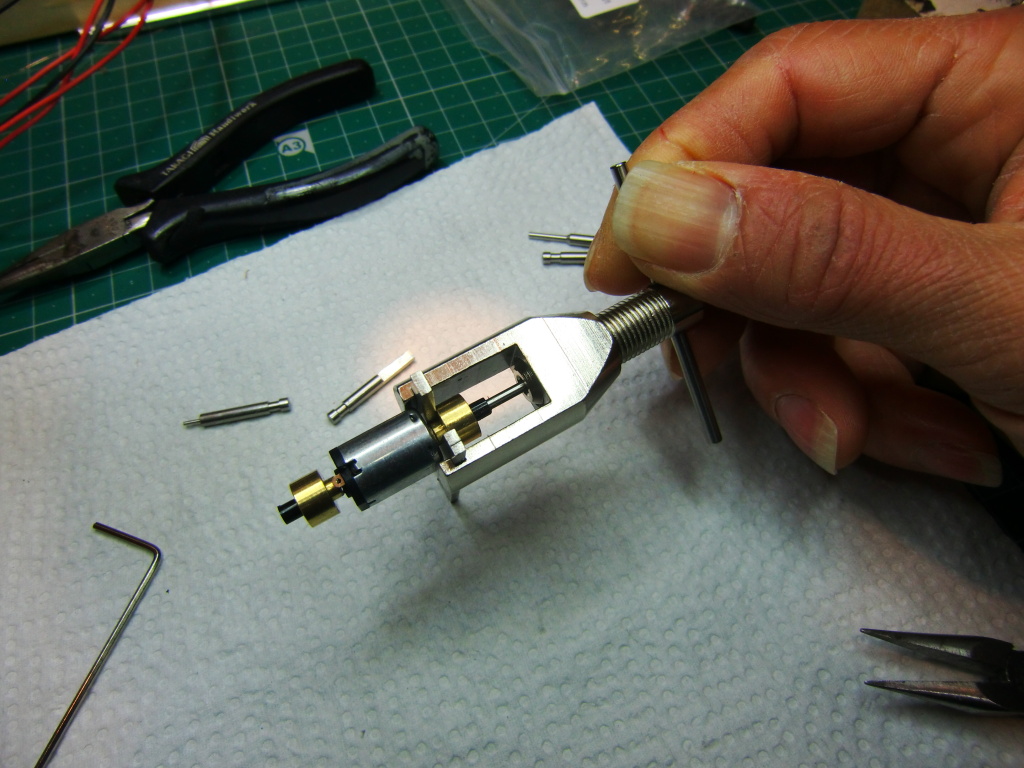

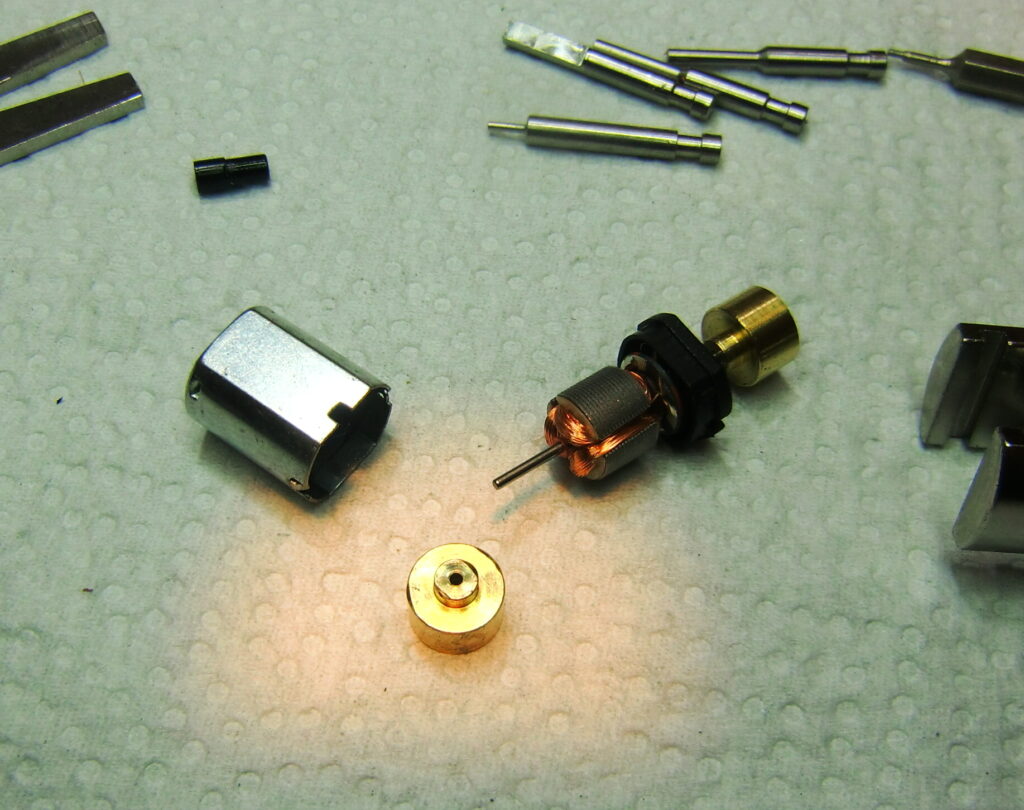

ローターを少し引っ張り出して、エンドベルに固定されたブラシの状態を見てみました。見たところ特に問題は見受けられませんでした。

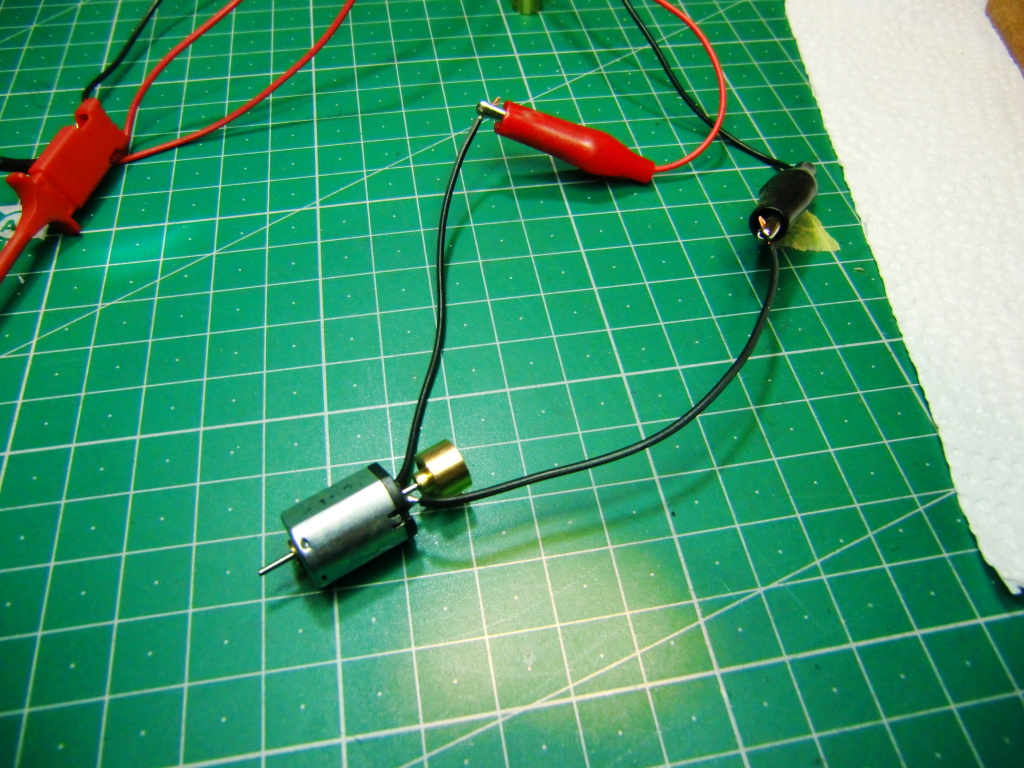

端子に直接配線を行います。

直接モーターを手で持った状態で回転数を「低・中・高」と変えながら、モーターから伝わるわずかな振動から情報を読み取ります。

1つわかったことは、ある特定の位置でモーターを停止させた場合にのみ、再始動できないポイントが存在します。この範囲は大変狭く、正確なデーターはとってはおりませんが、感覚的に十数回に1度の割合で、再始動できなくなります。停止後、少し手で回すと再びモーターは回転を始めます。このようは症状は、コミテーター(整流子)に巻いてあるコイルの一部が断線することでも起こる症状でうが、このモーターのケースちょっと違うようです。

ここからは推測となってしまいますが、恐らくエンドベルに固定されたブラシが、適正位置からほんのわずかにずれていることで、整流子に電流が流れないデッドポイントが存在するのではないかと思われます。あくまでも推測ですけど・・・

試す方法としては、ブラシの位置を微調整しては試すといった方法で確認していくことはできますが、あまり時間をかけれませんので、ここで一旦終了です。それでは、次の作業に移ります。

▼KATO C62 クロスヘッド損傷による修理

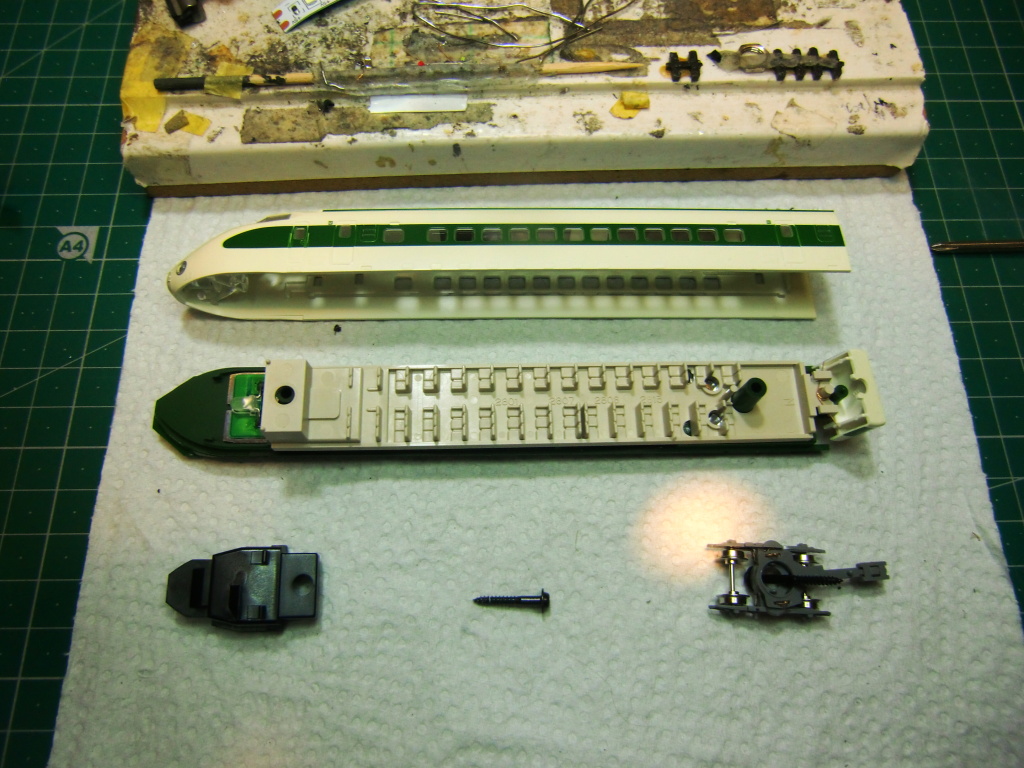

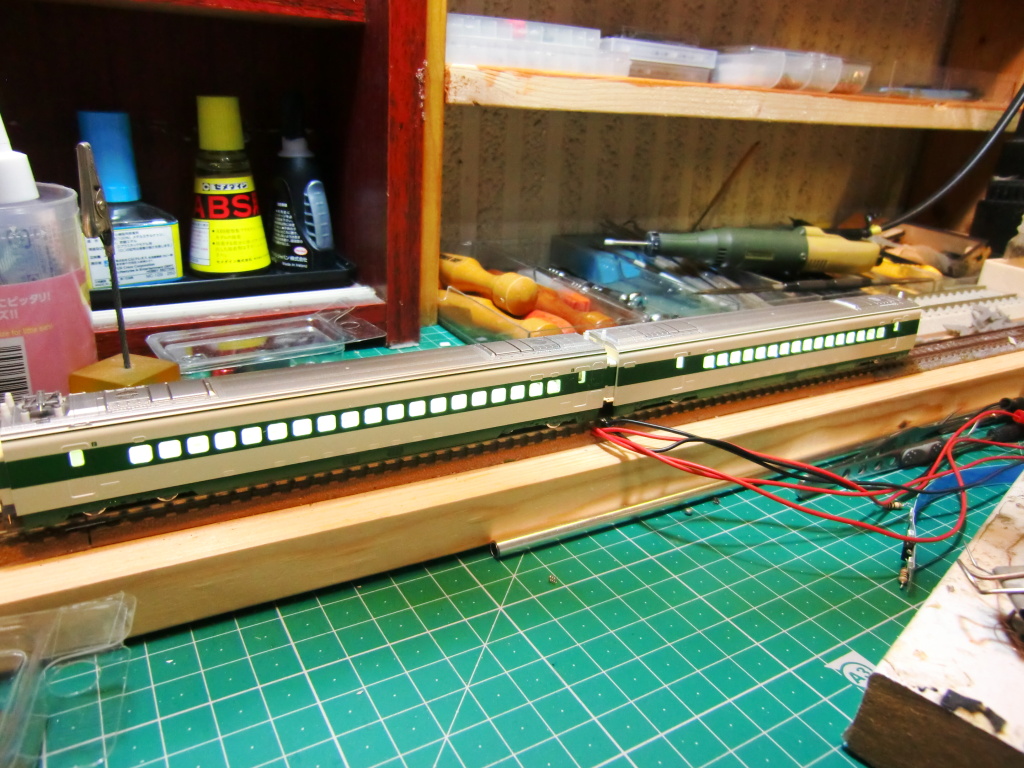

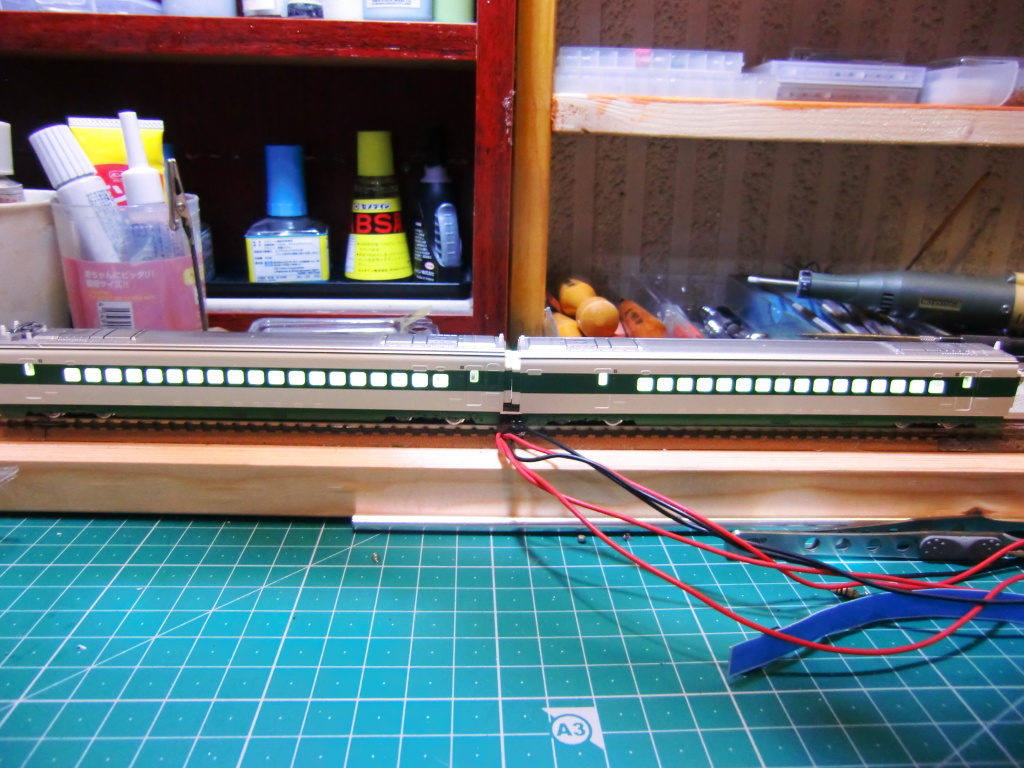

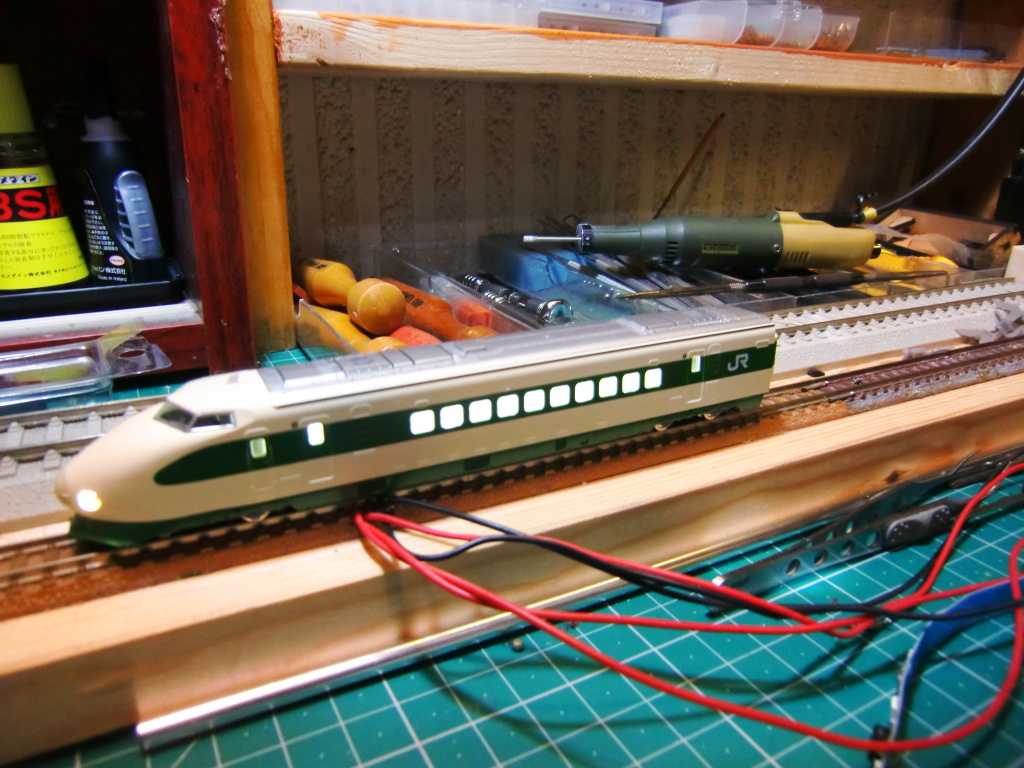

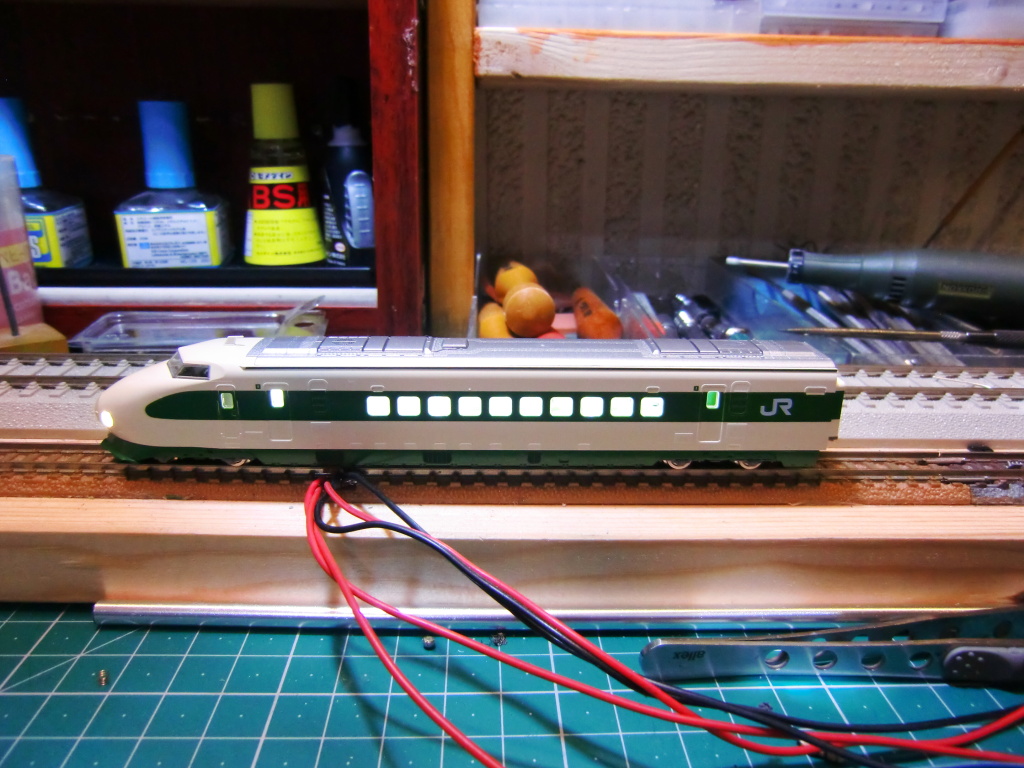

▼新幹線200系ナチュラル系室内灯