コンテンツへスキップ

▼ライト修理

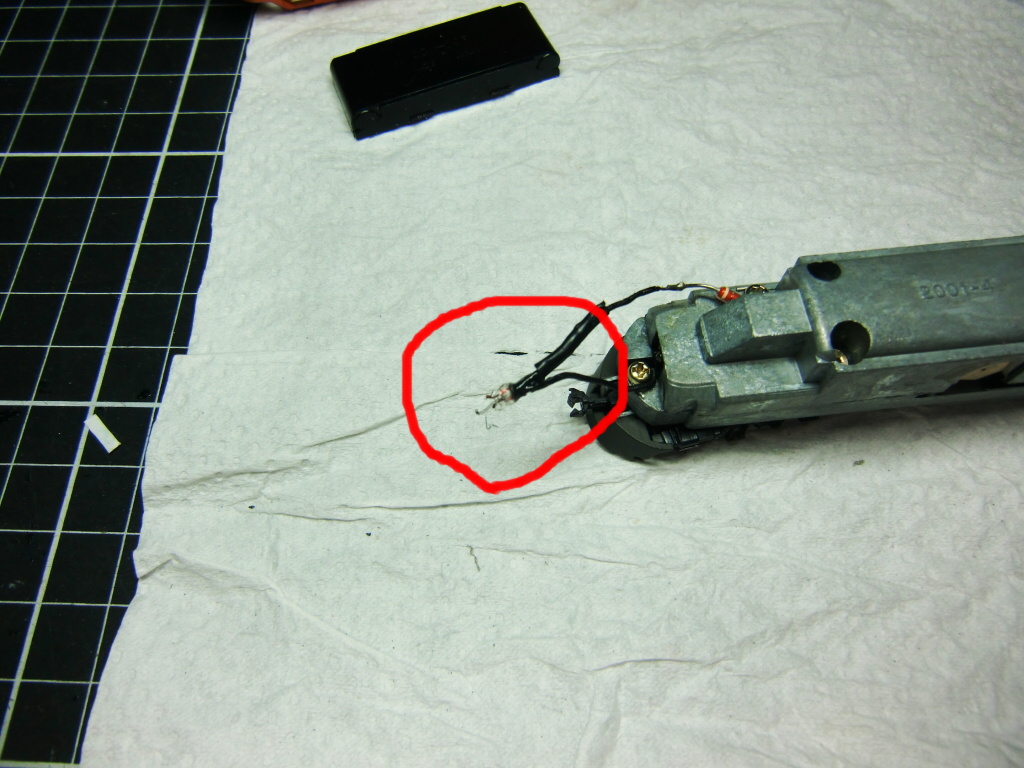

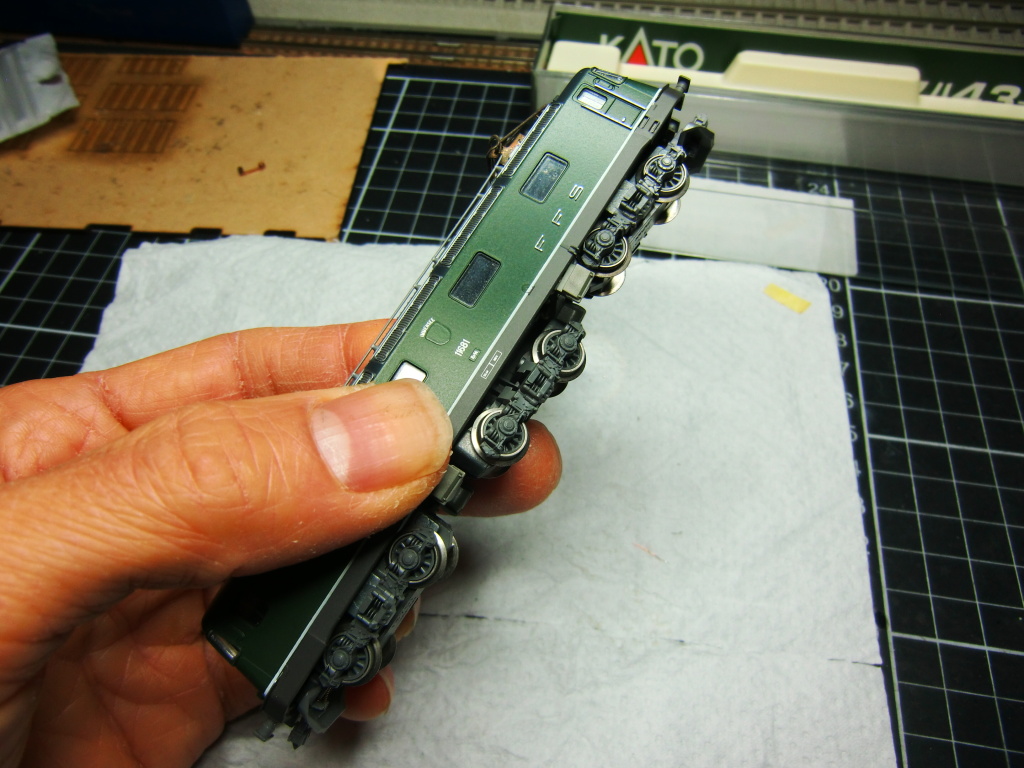

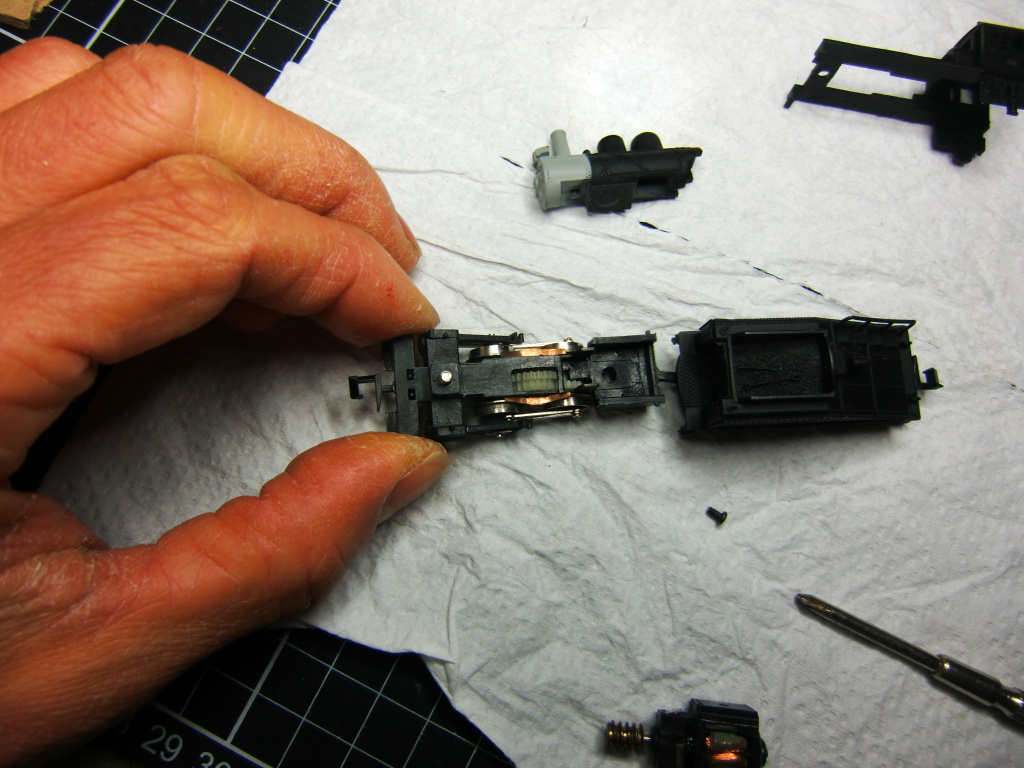

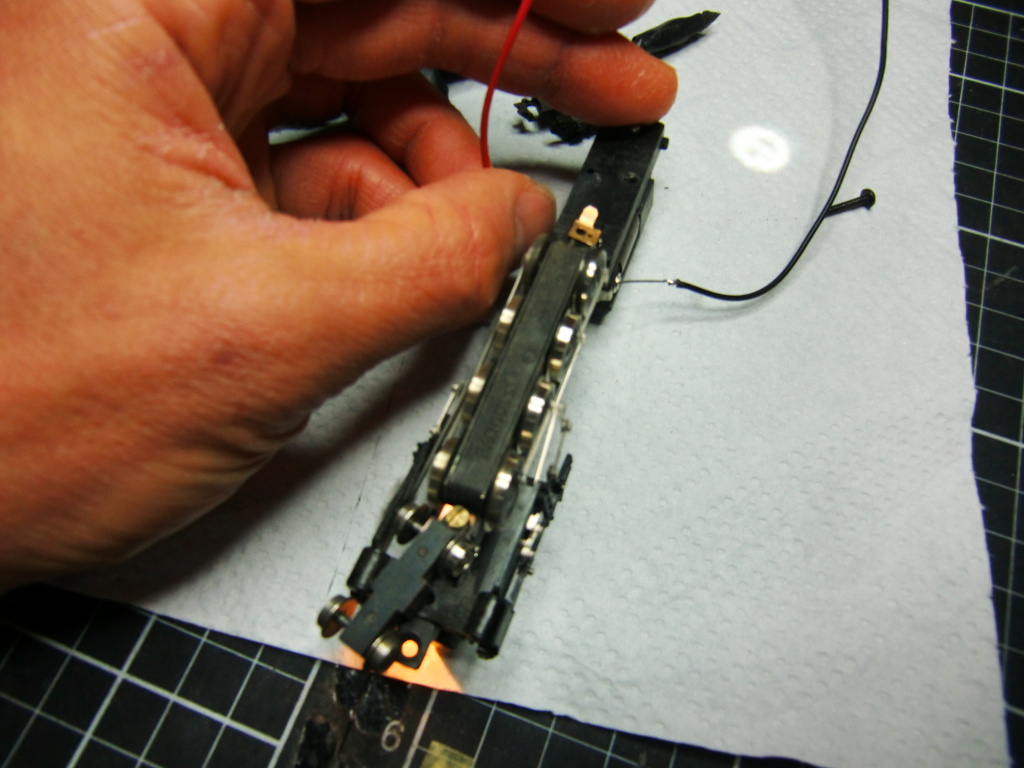

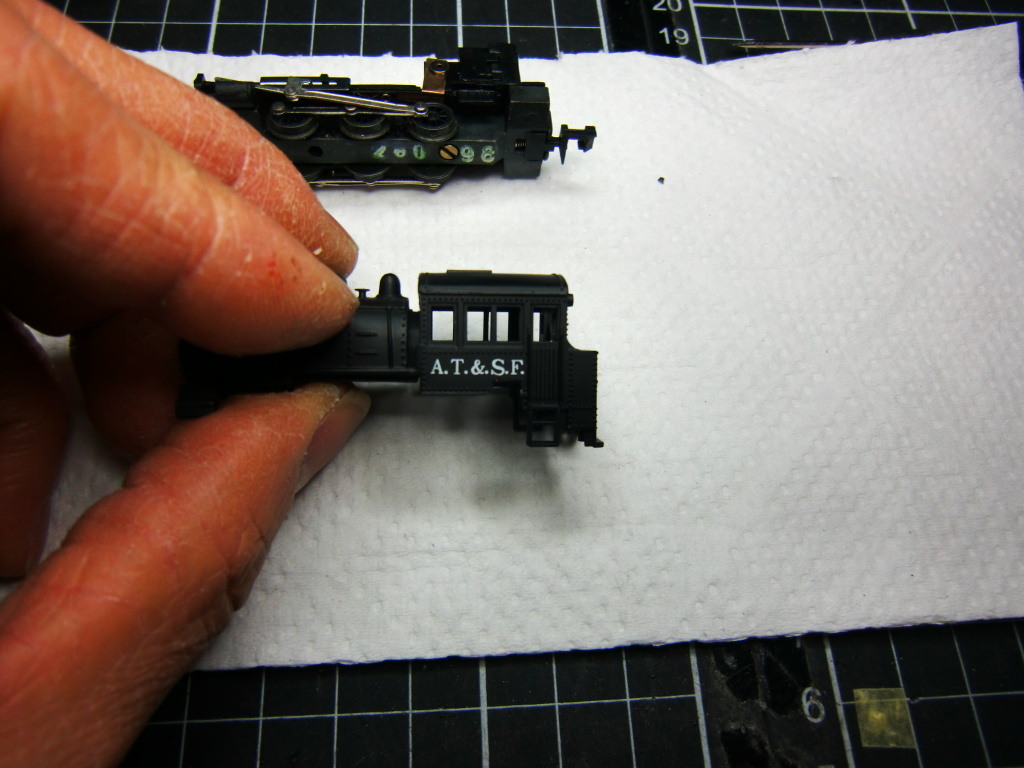

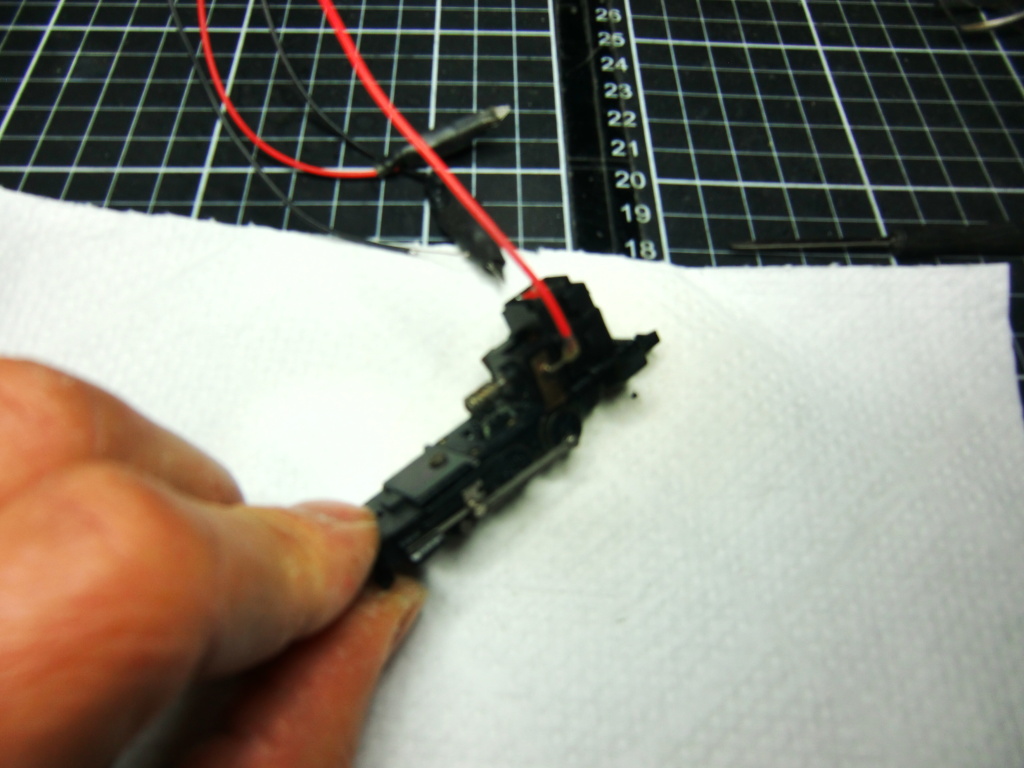

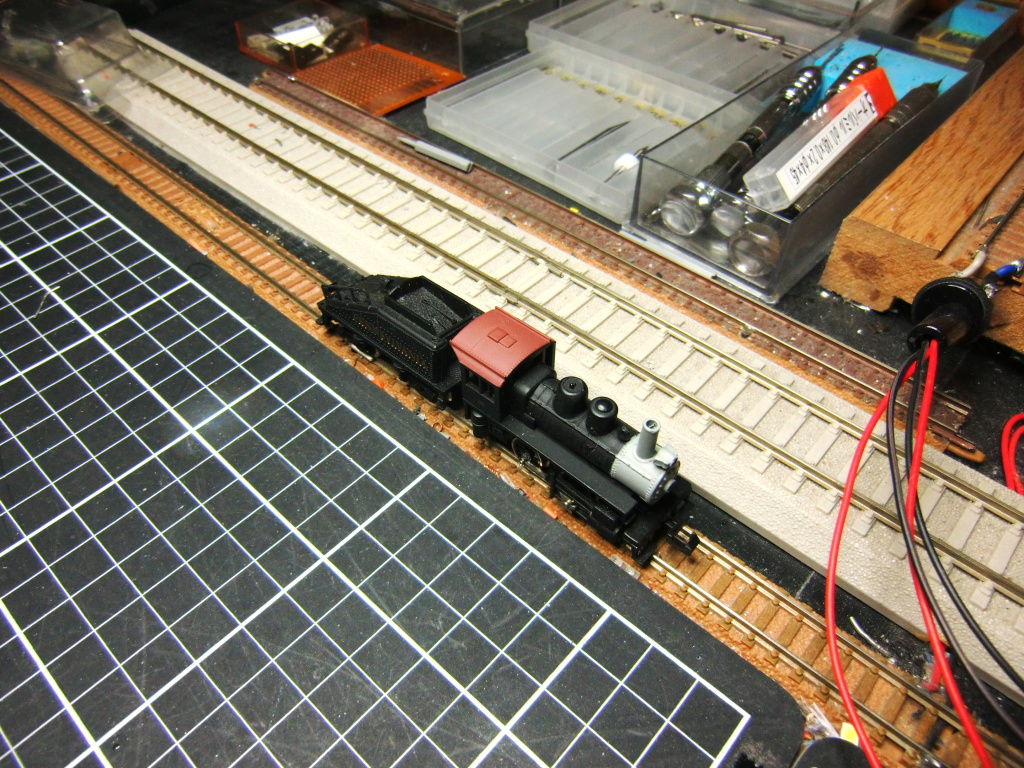

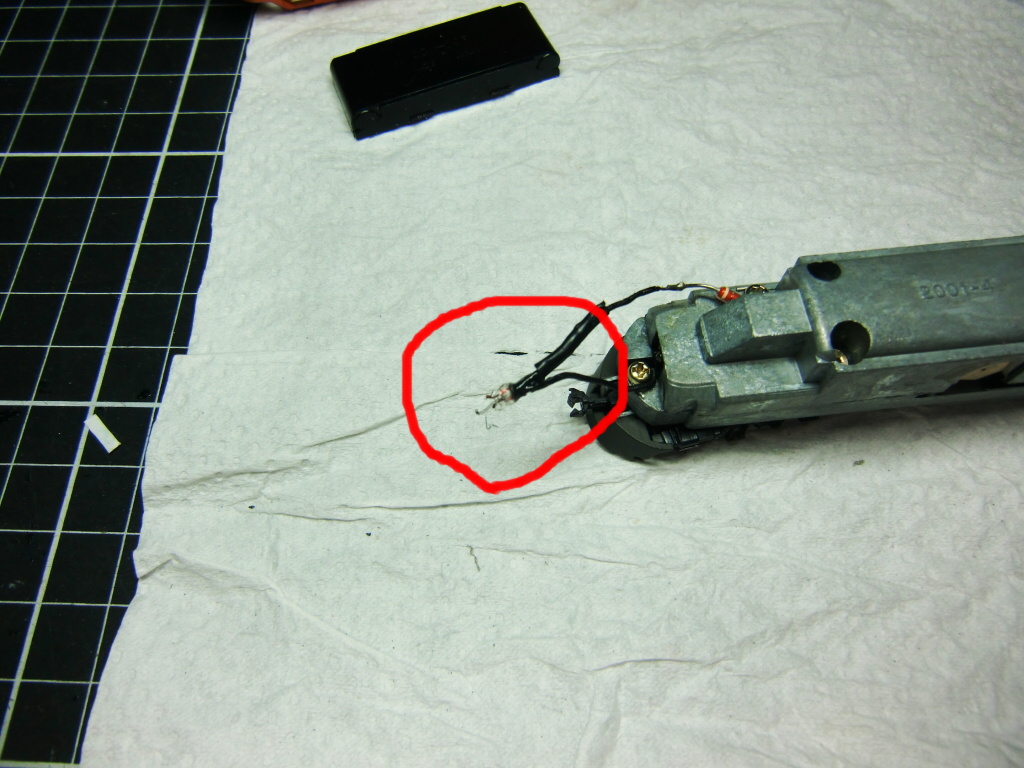

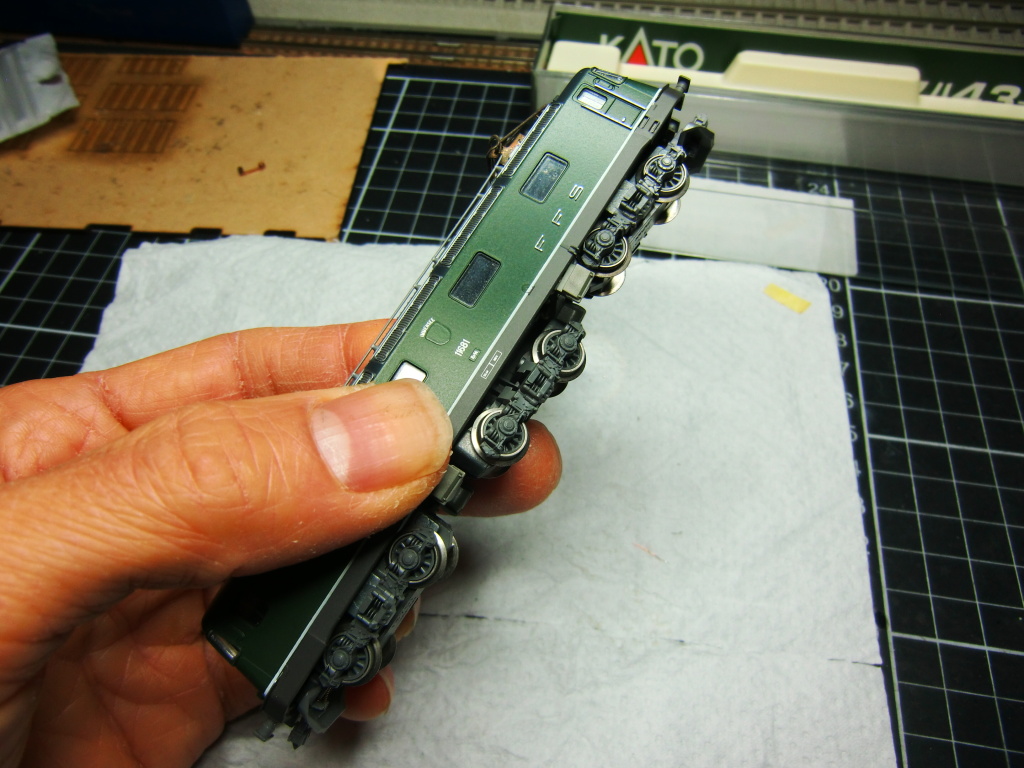

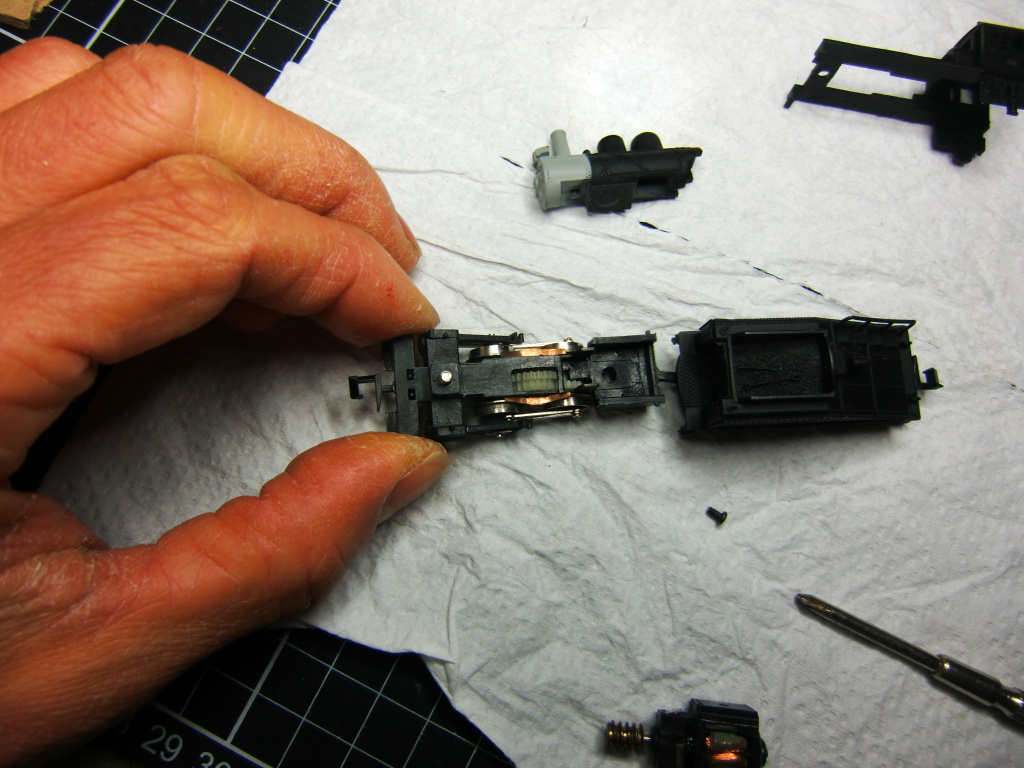

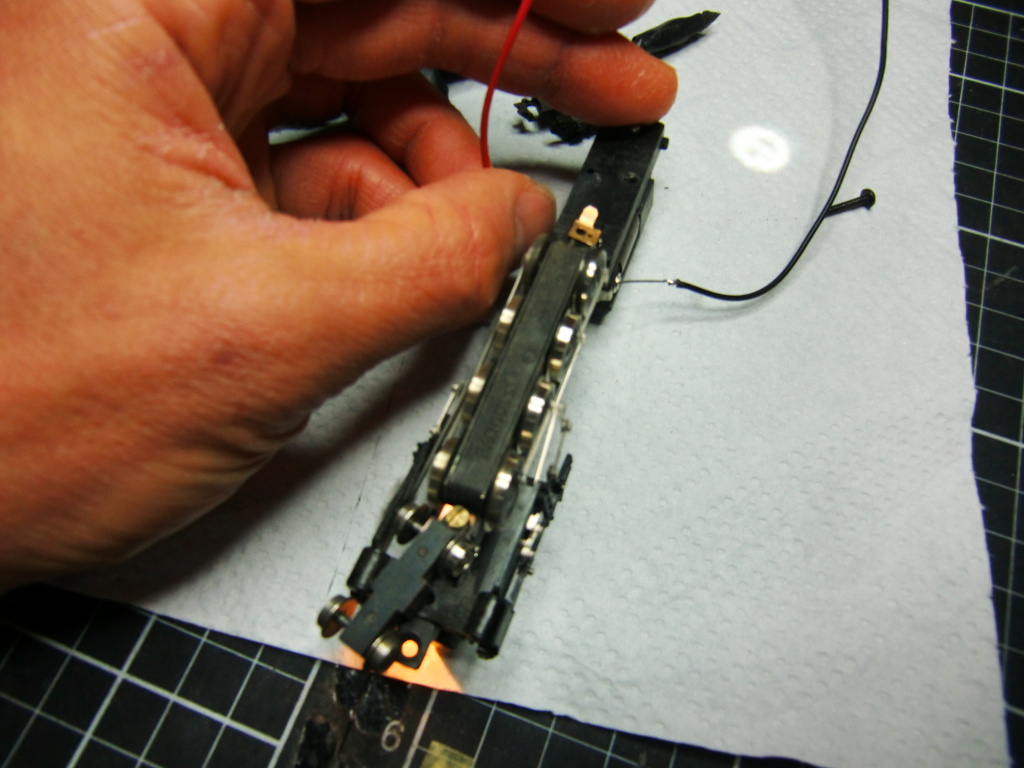

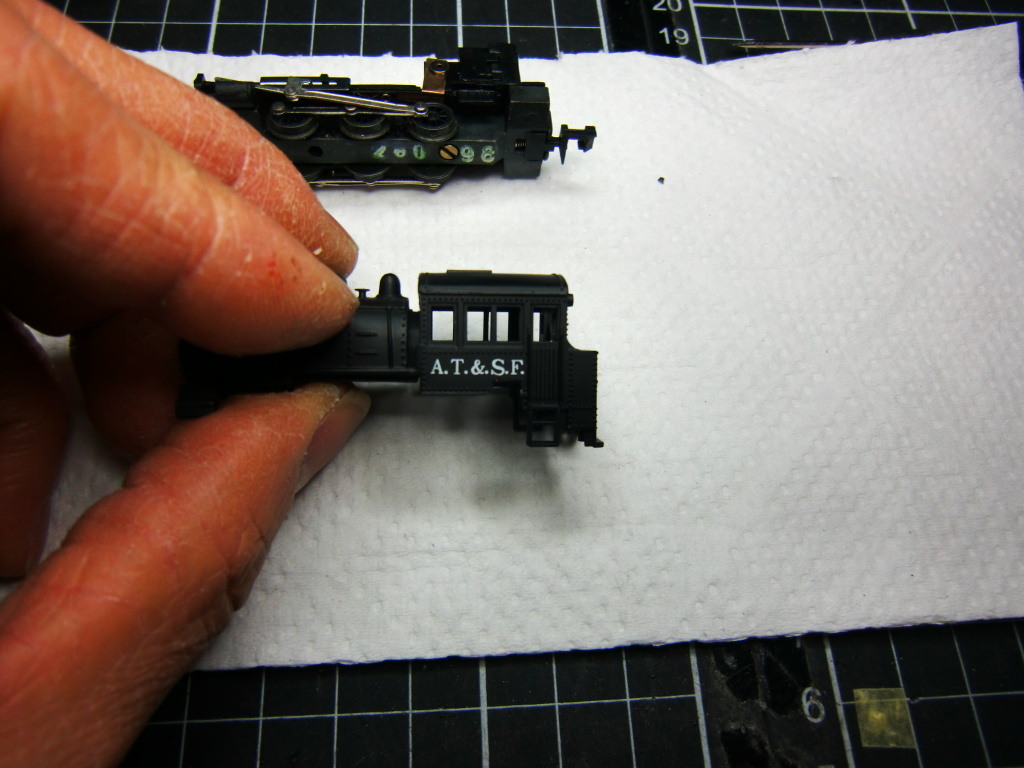

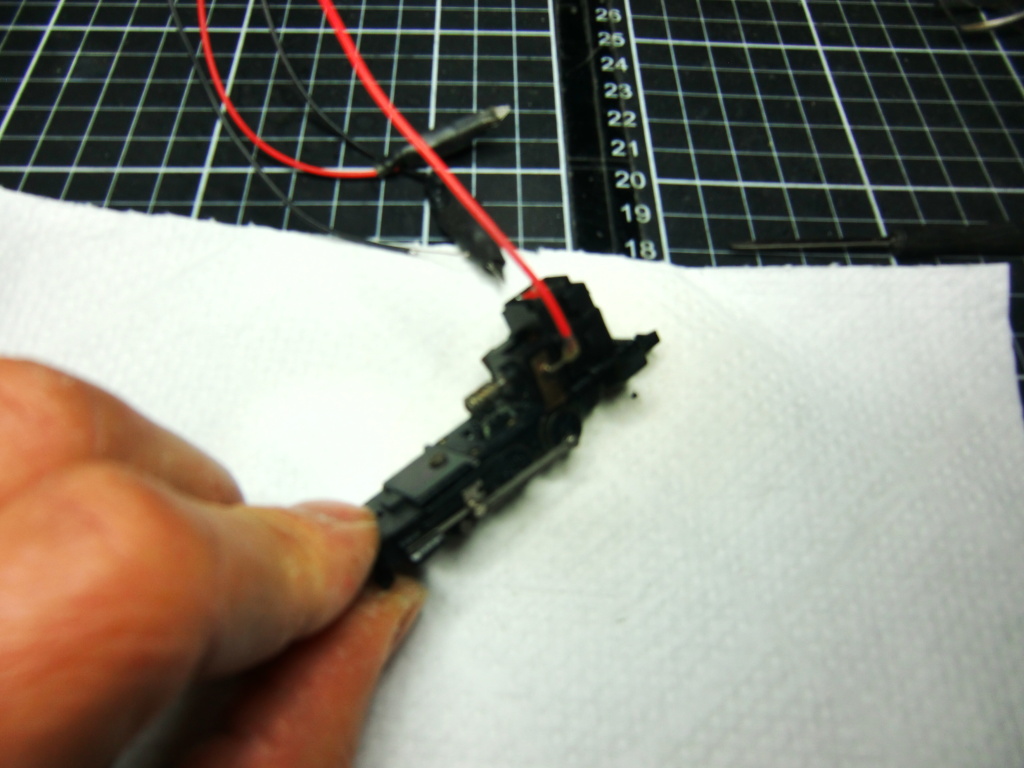

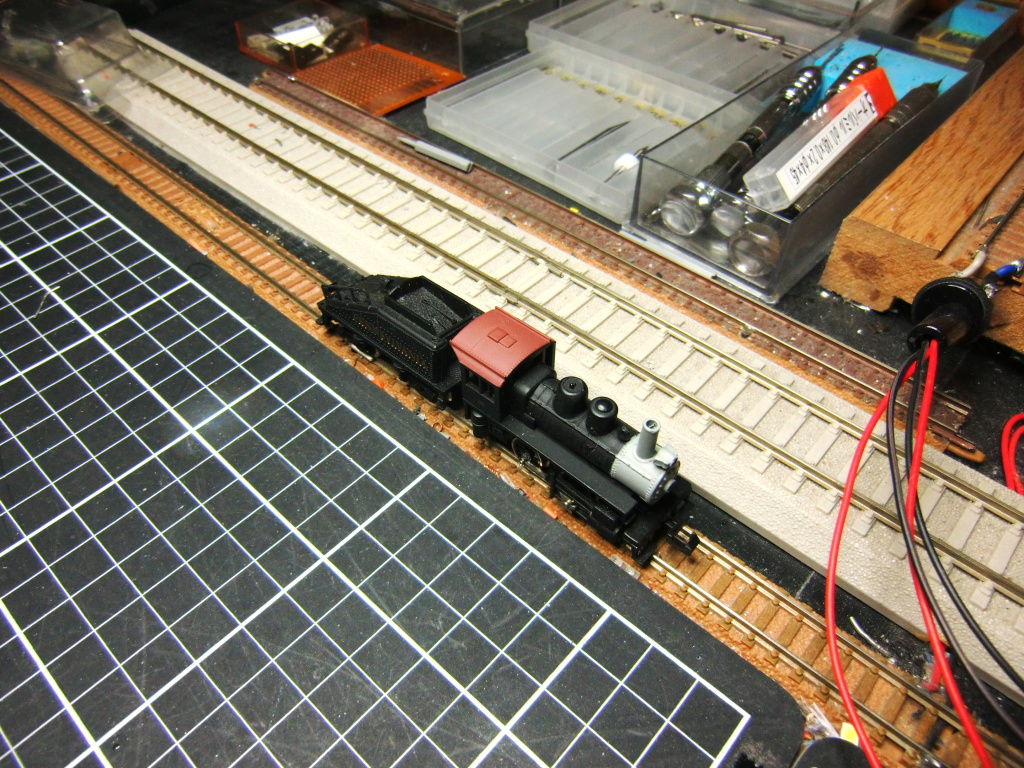

まずはこちらの機関車から作業に入ります。ライトが点かないとのことです。

電球のフィラメント切れというよりも破裂してました。

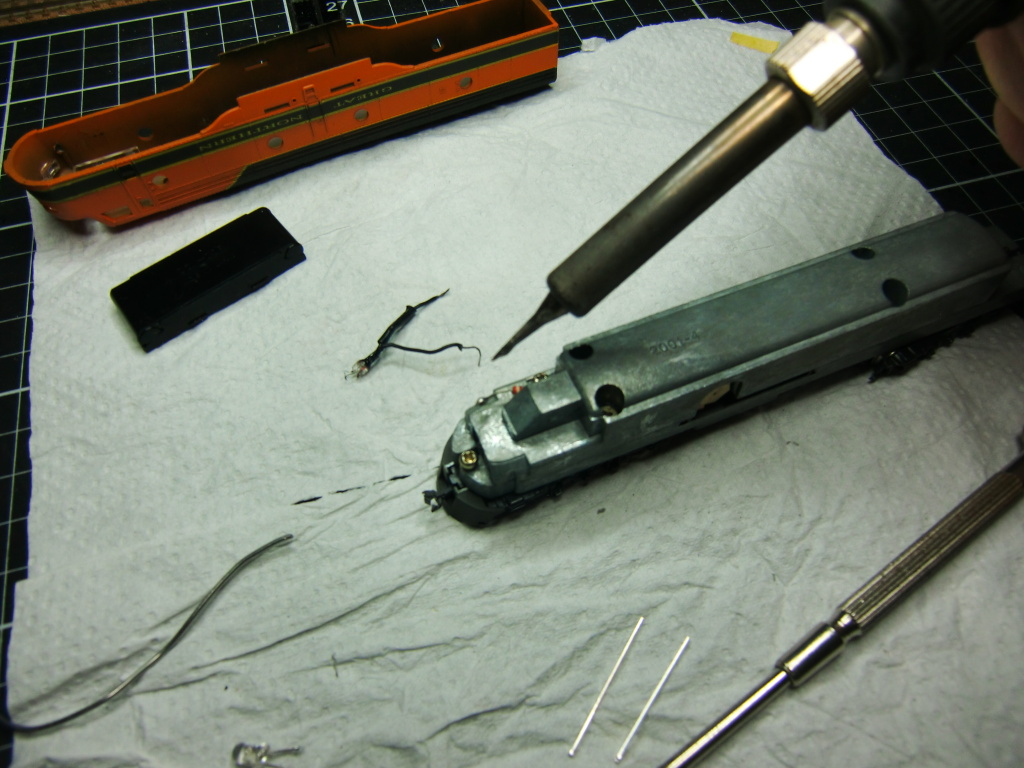

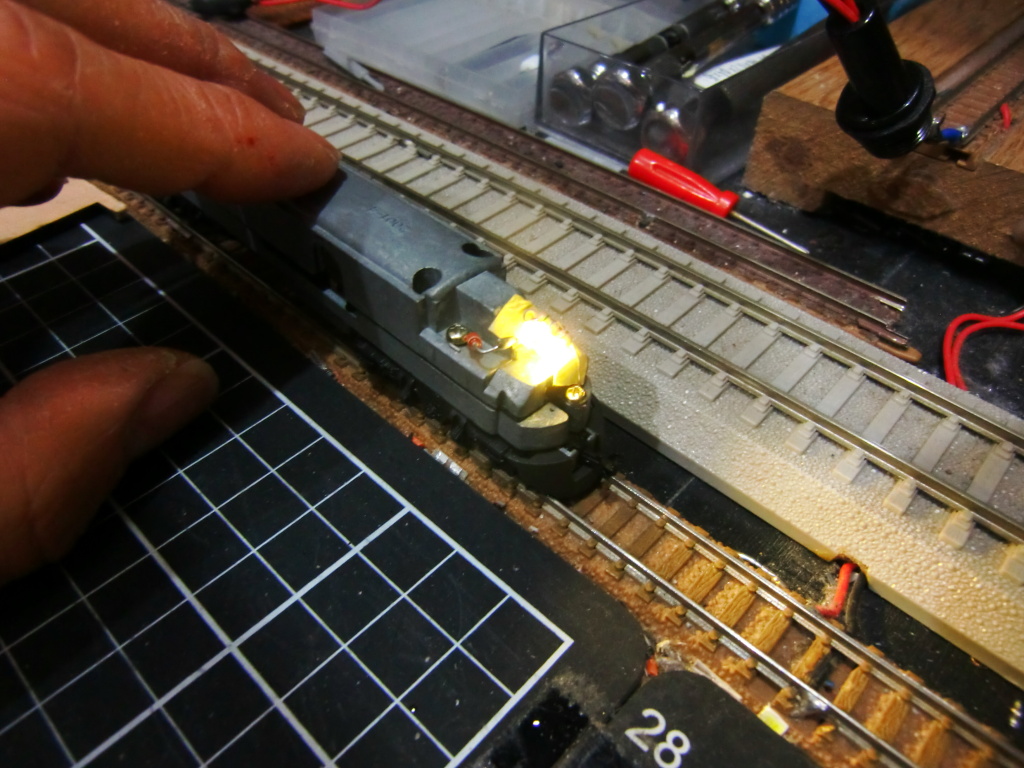

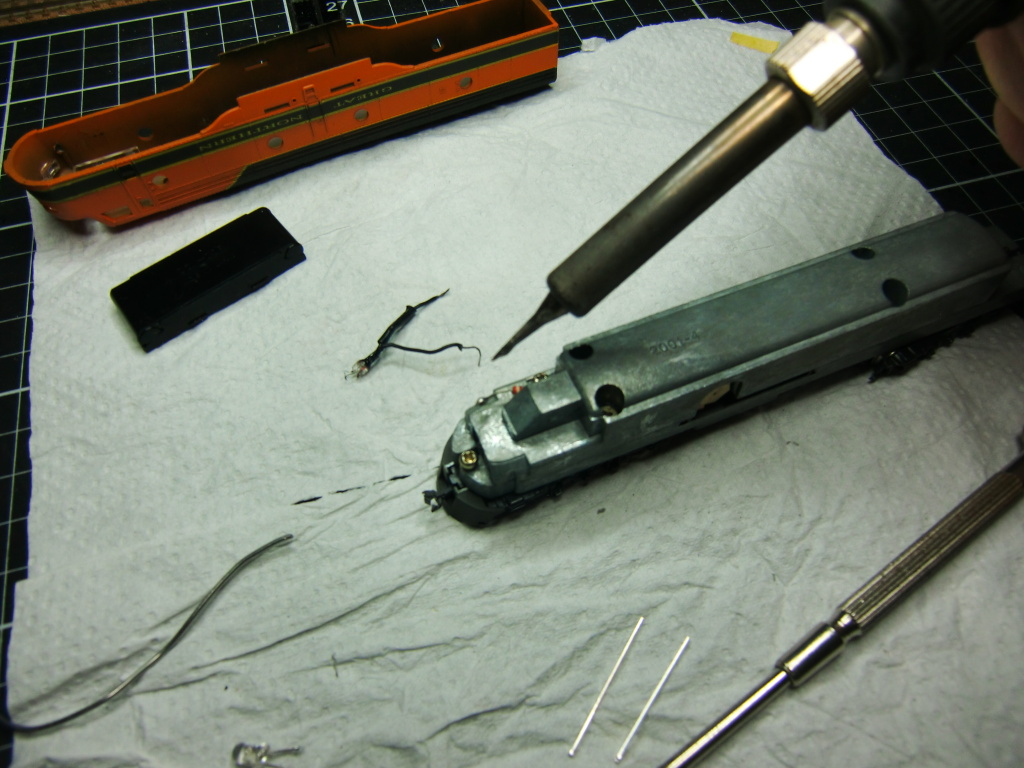

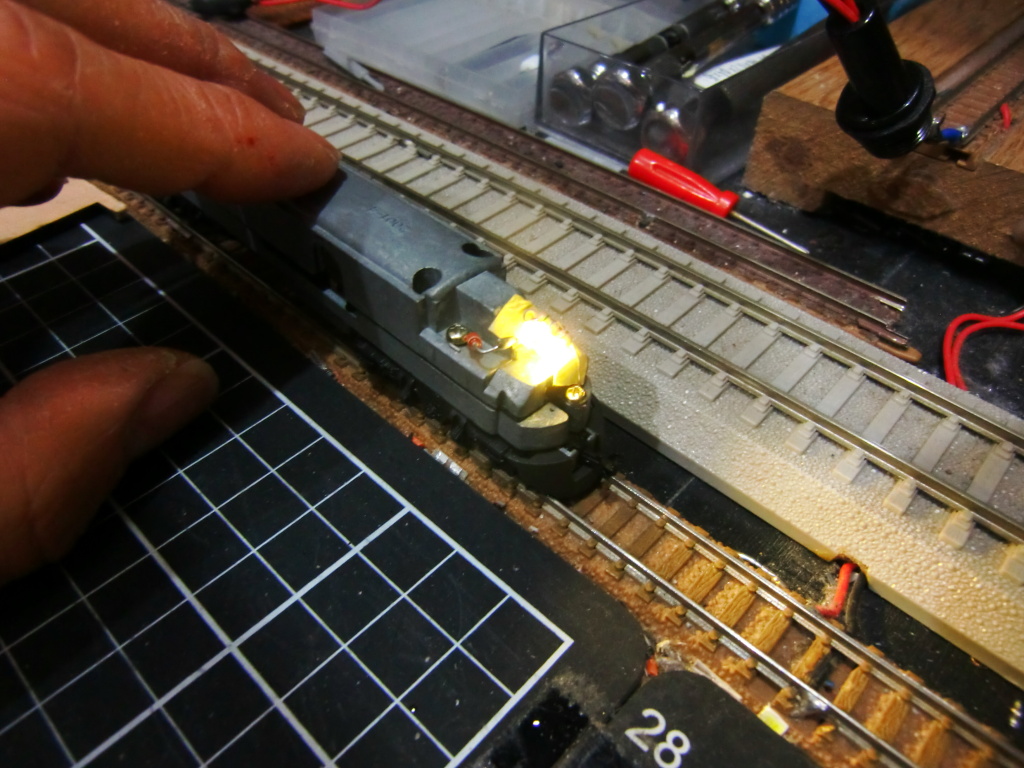

高輝度タイプの電球色LEDに付け替えます。

▼中間台車脱落修理

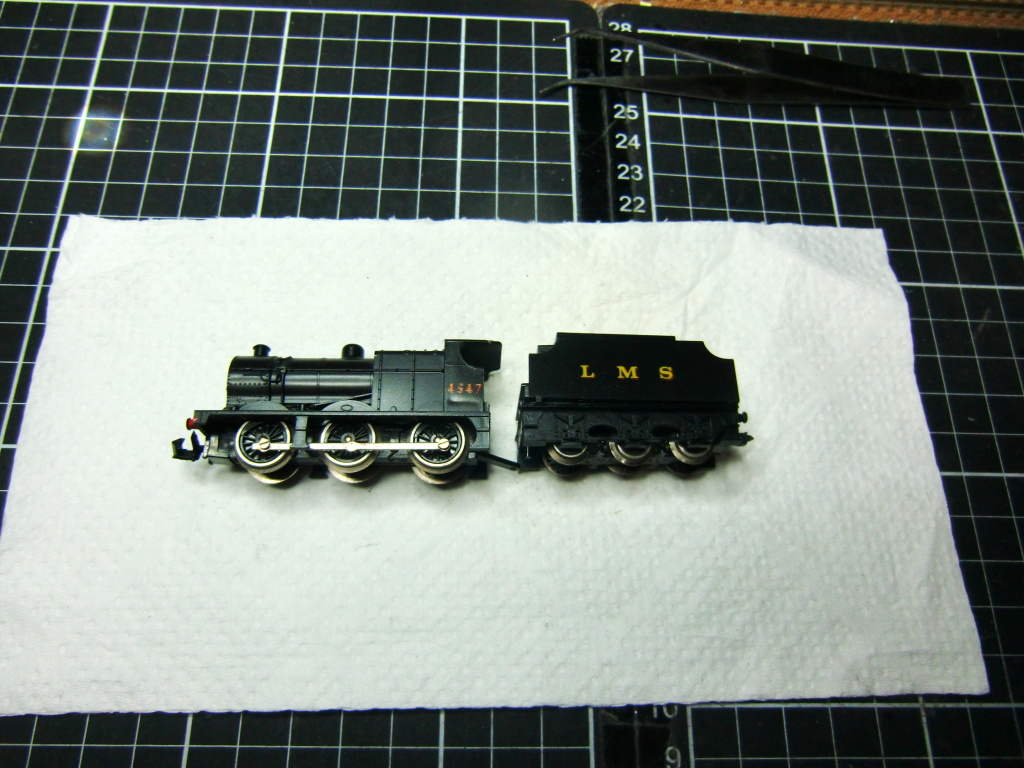

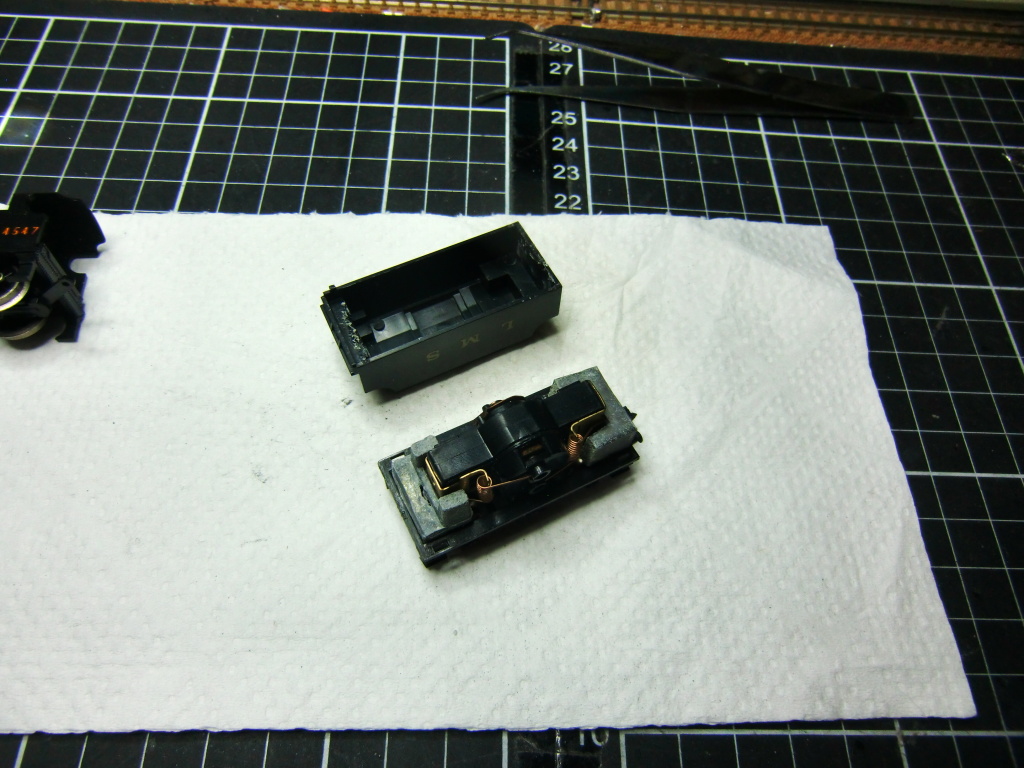

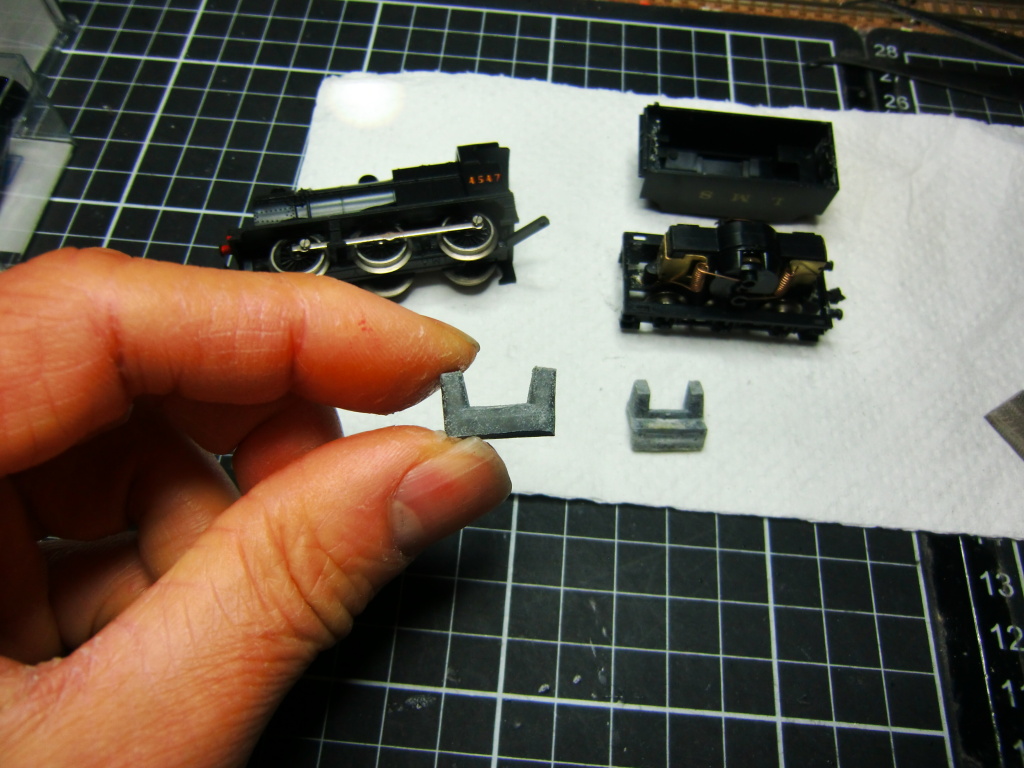

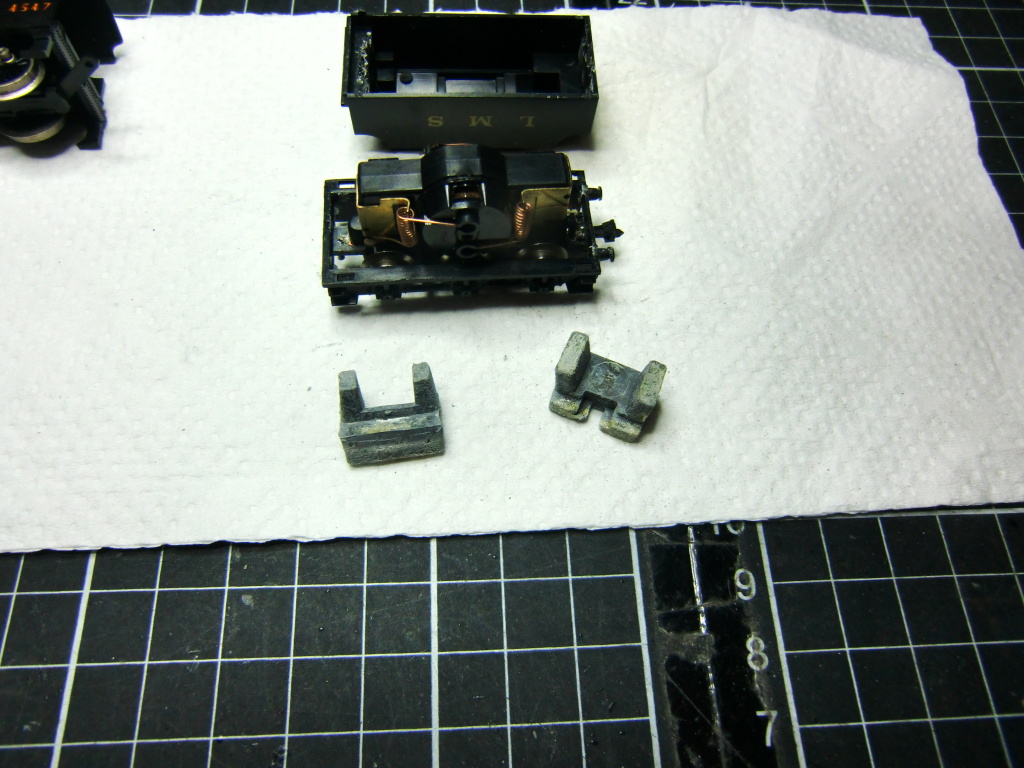

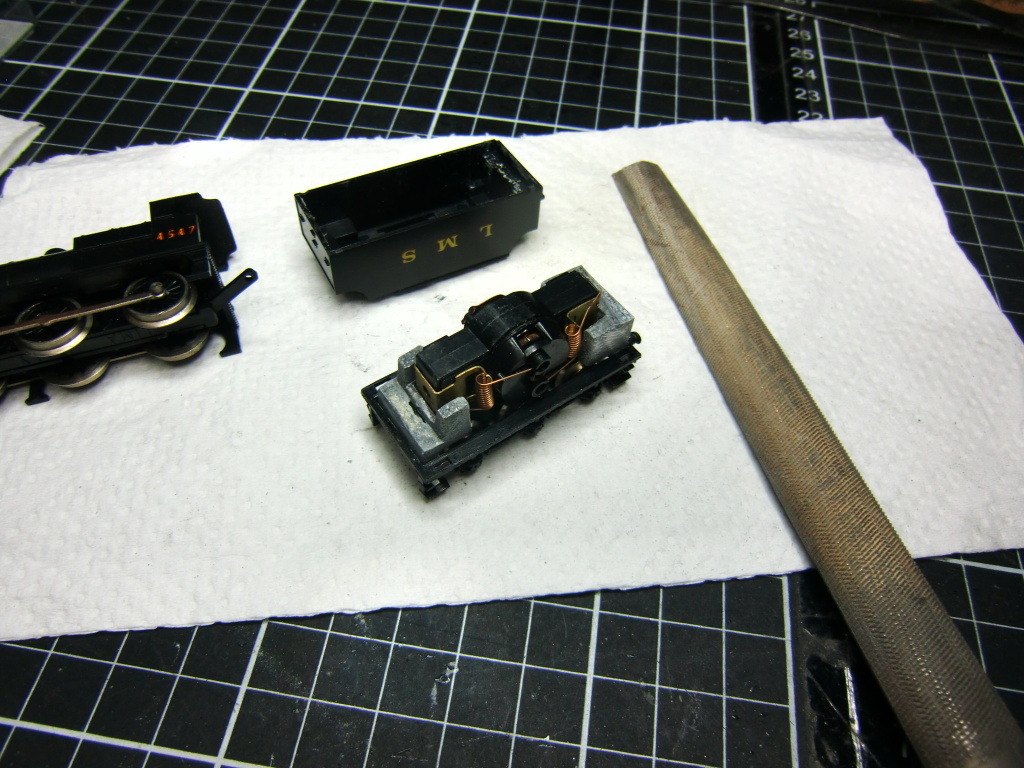

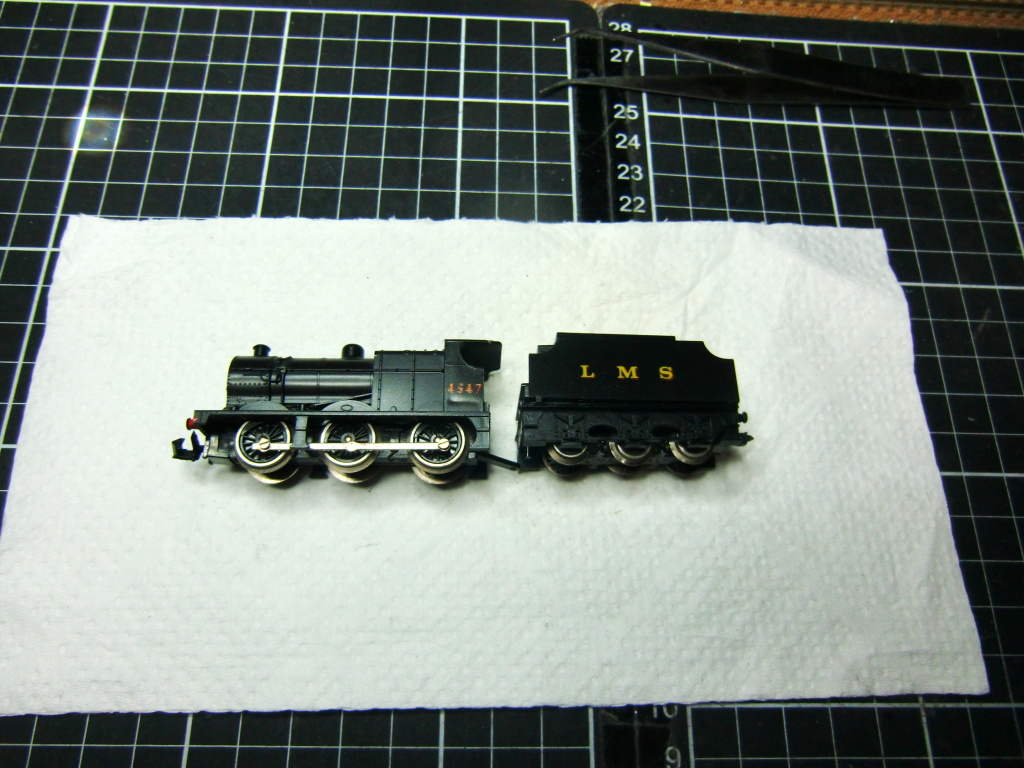

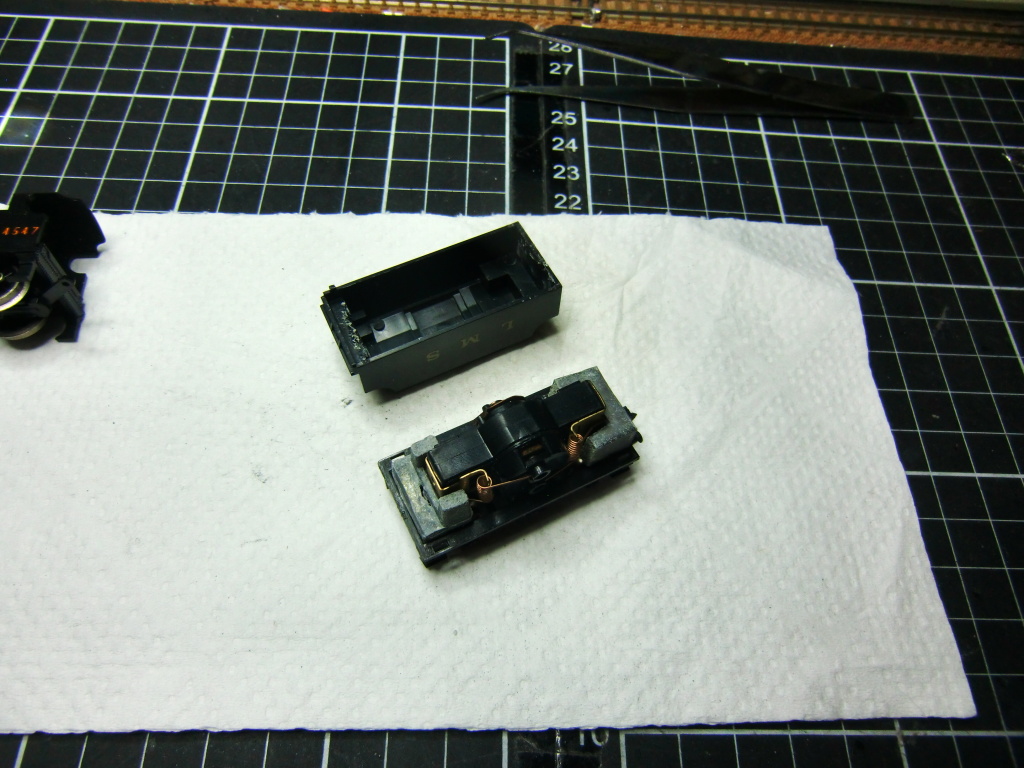

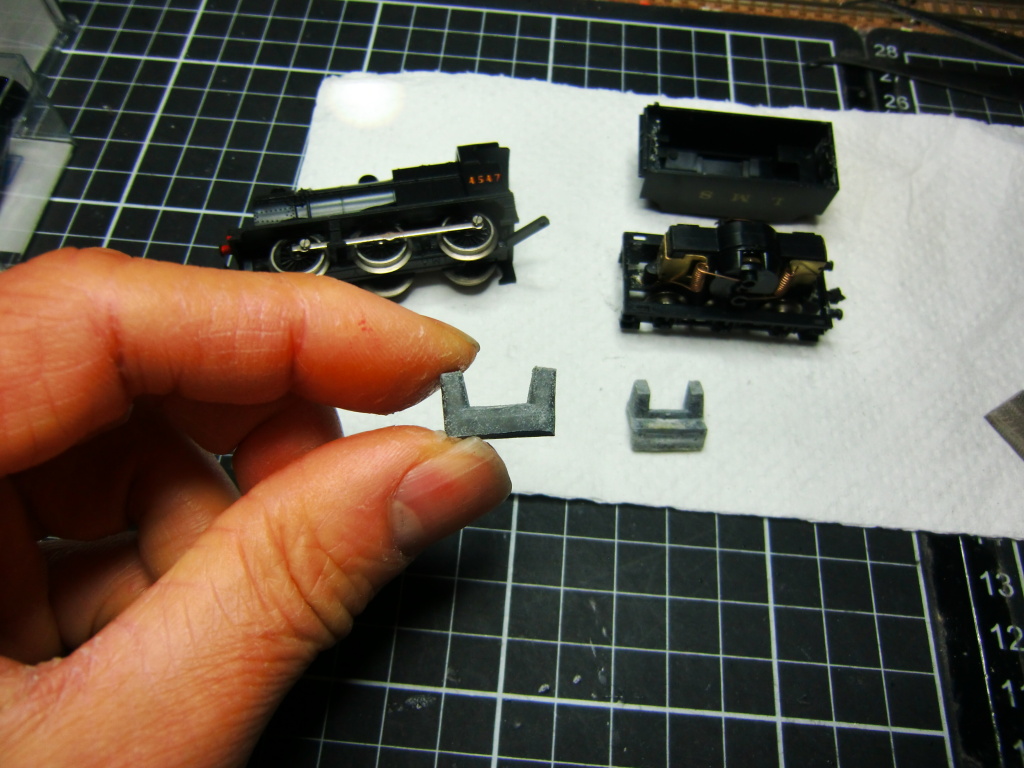

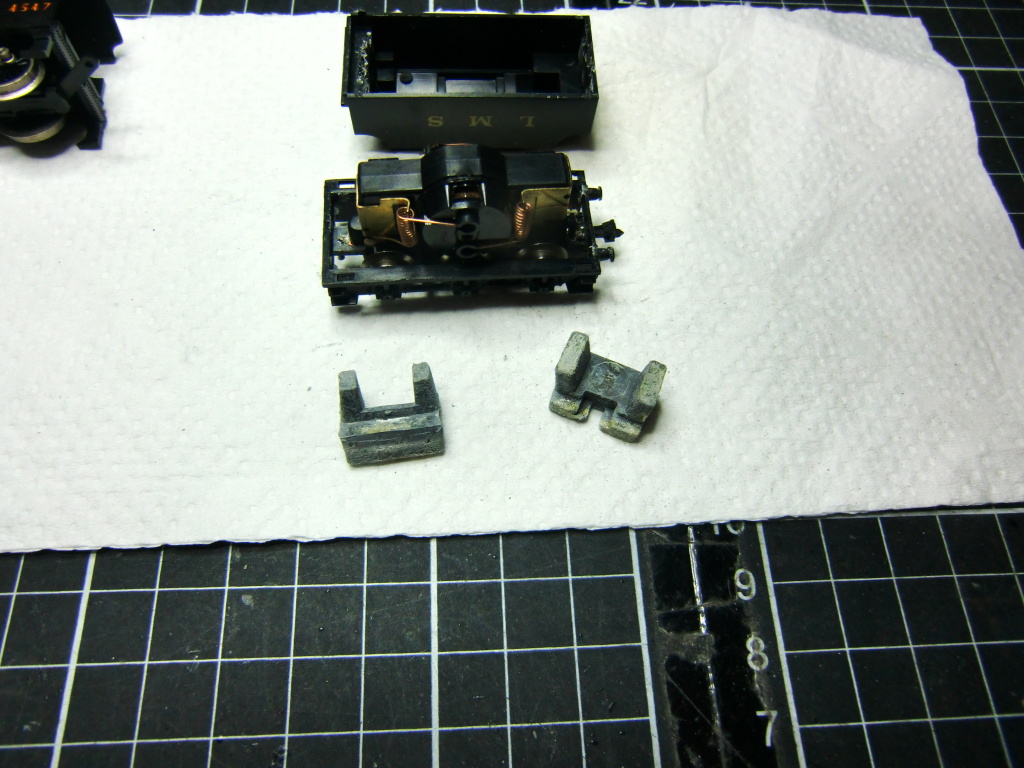

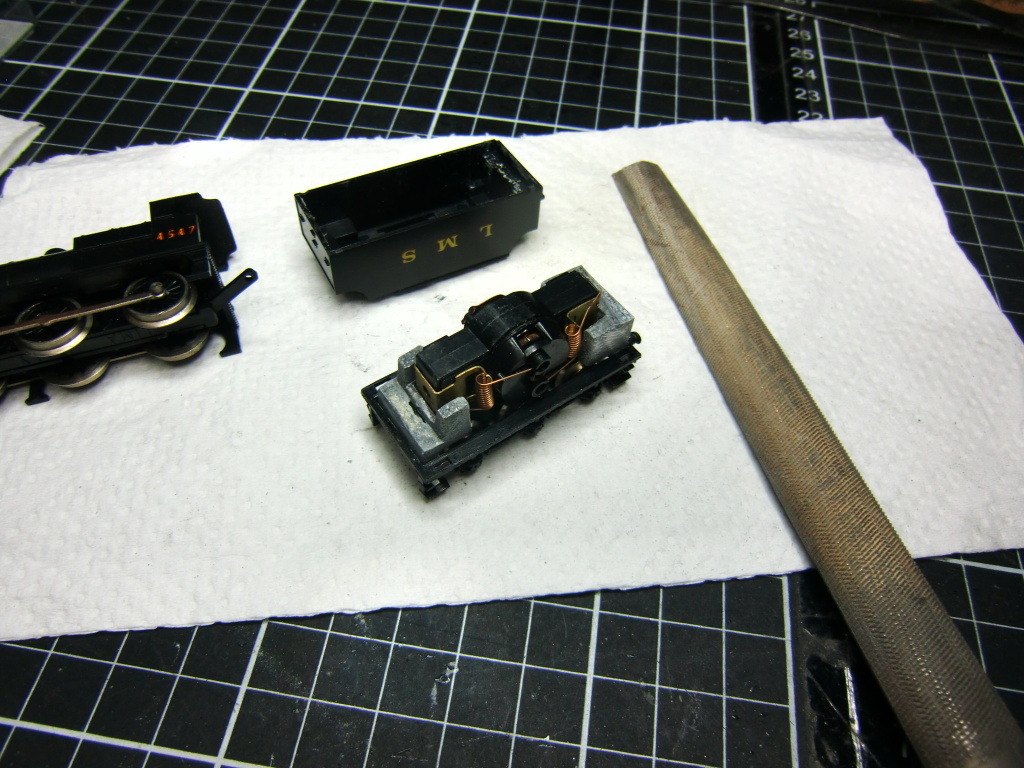

▼テンダー内部のダイキャスト膨張による対処

ダイキャストが変形膨張しています。

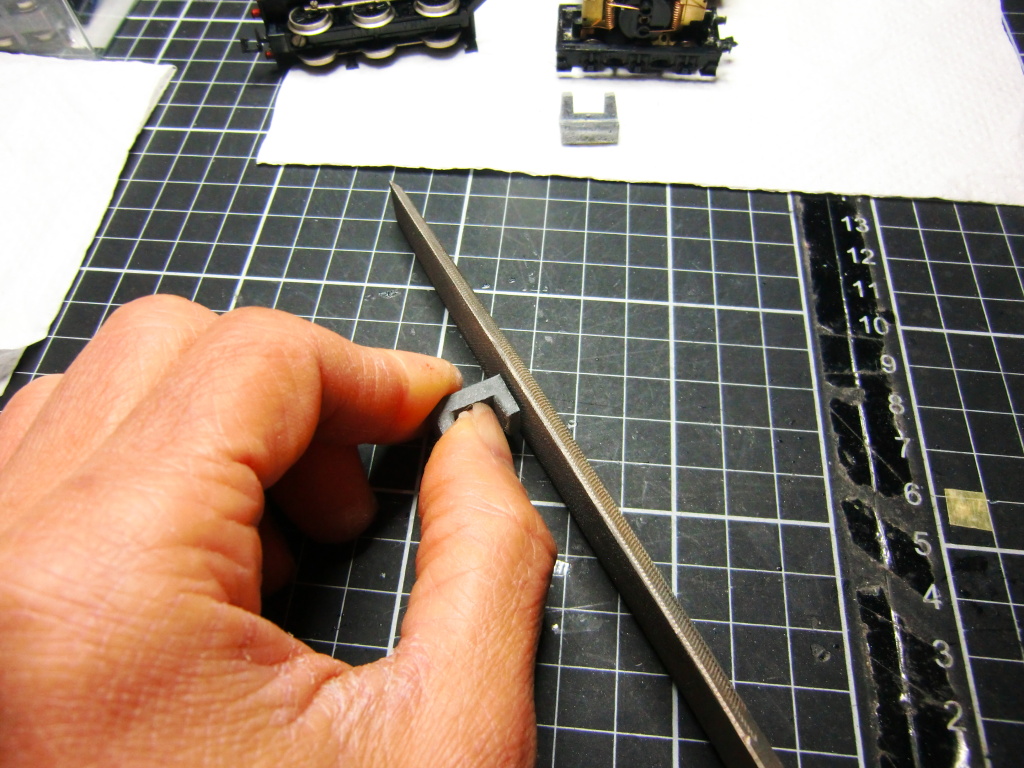

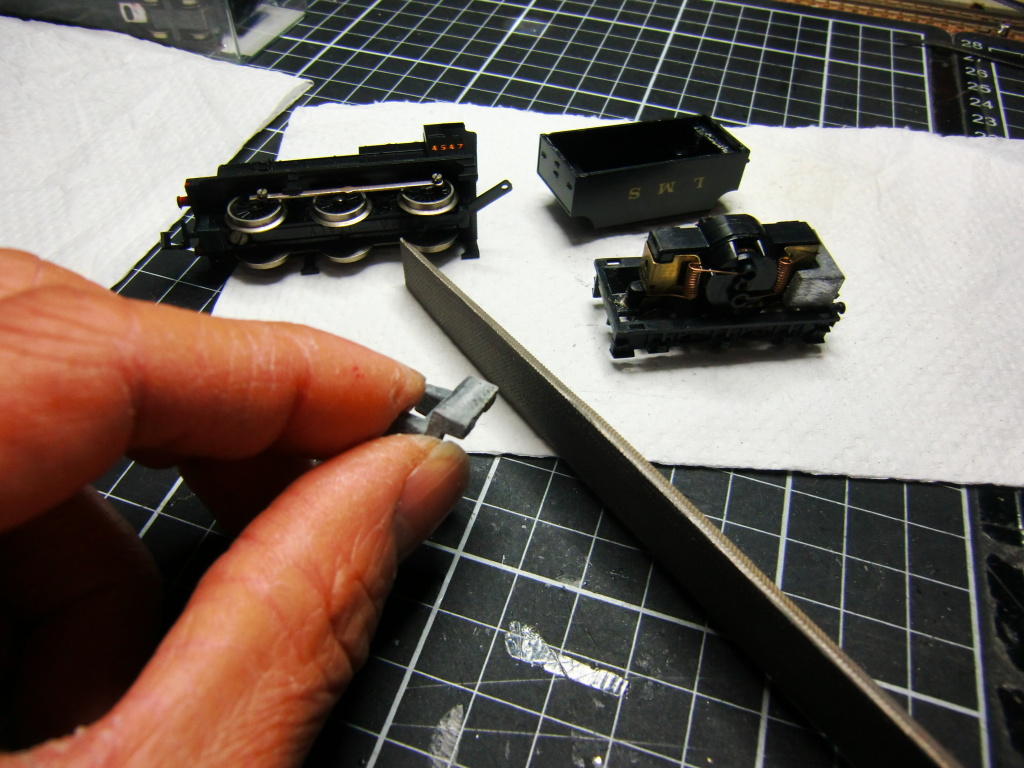

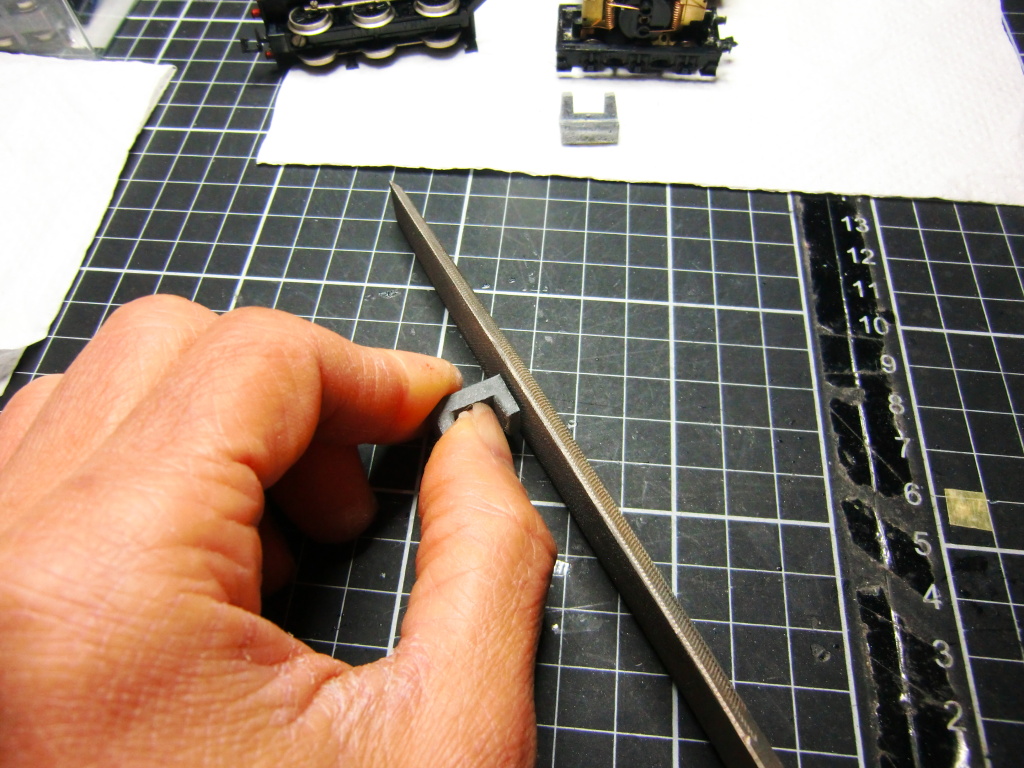

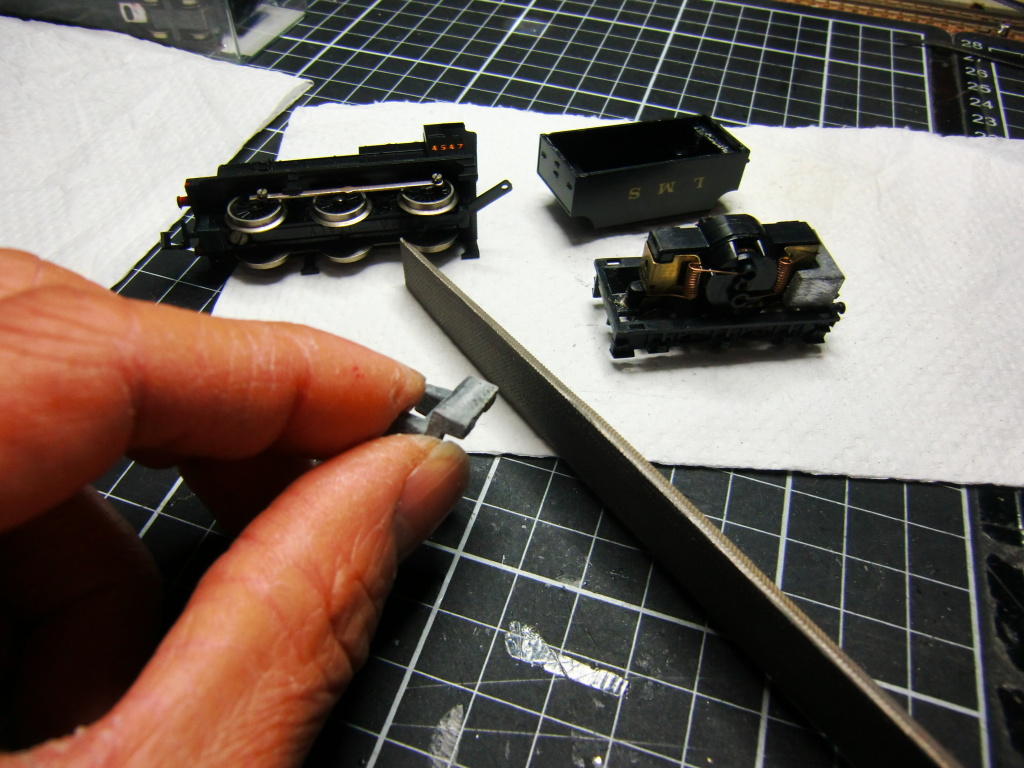

金やすりで削って形を整えていきます。

膨れ上がっていたダイキャストがすっぽりと収まるサイズとなりました。

以前は盛り上がっていましたが、ぴったりとはまるようになりました。

車輪もすべて磨き出しを行いました。

スムーズに走行ができるようになりました。

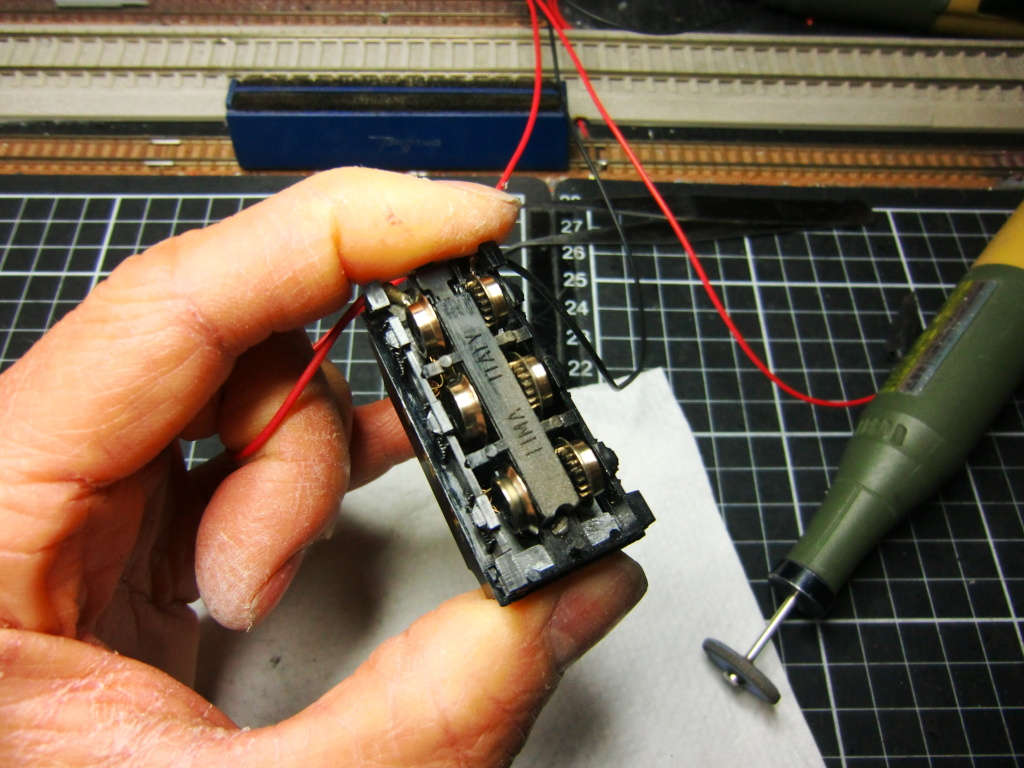

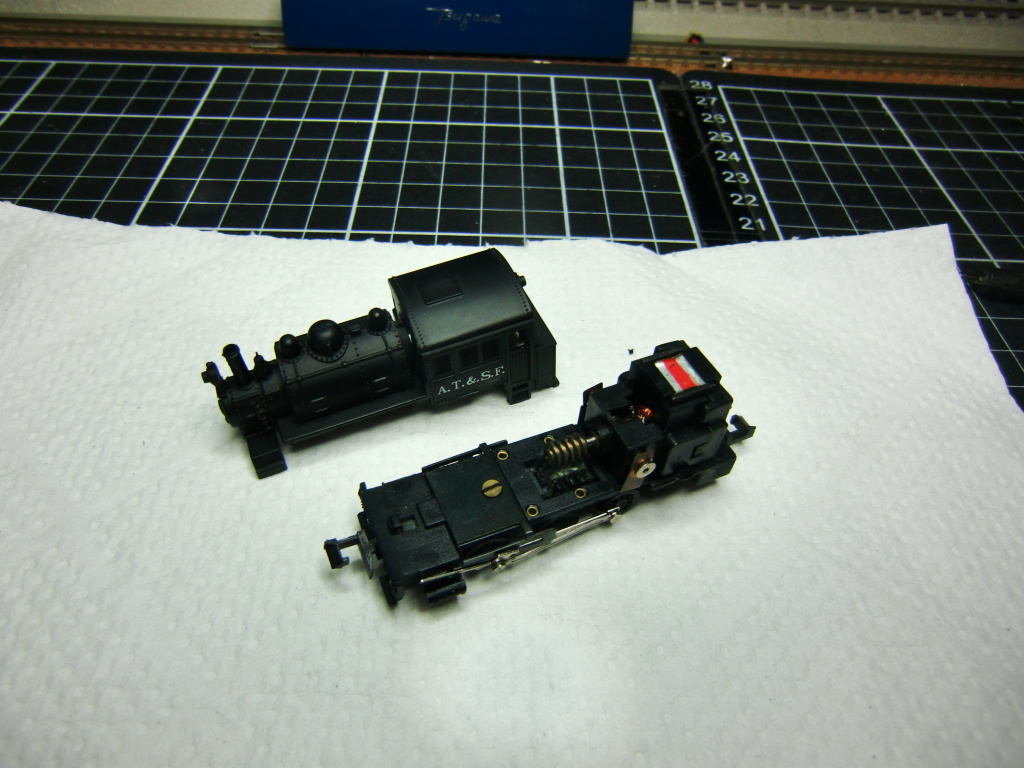

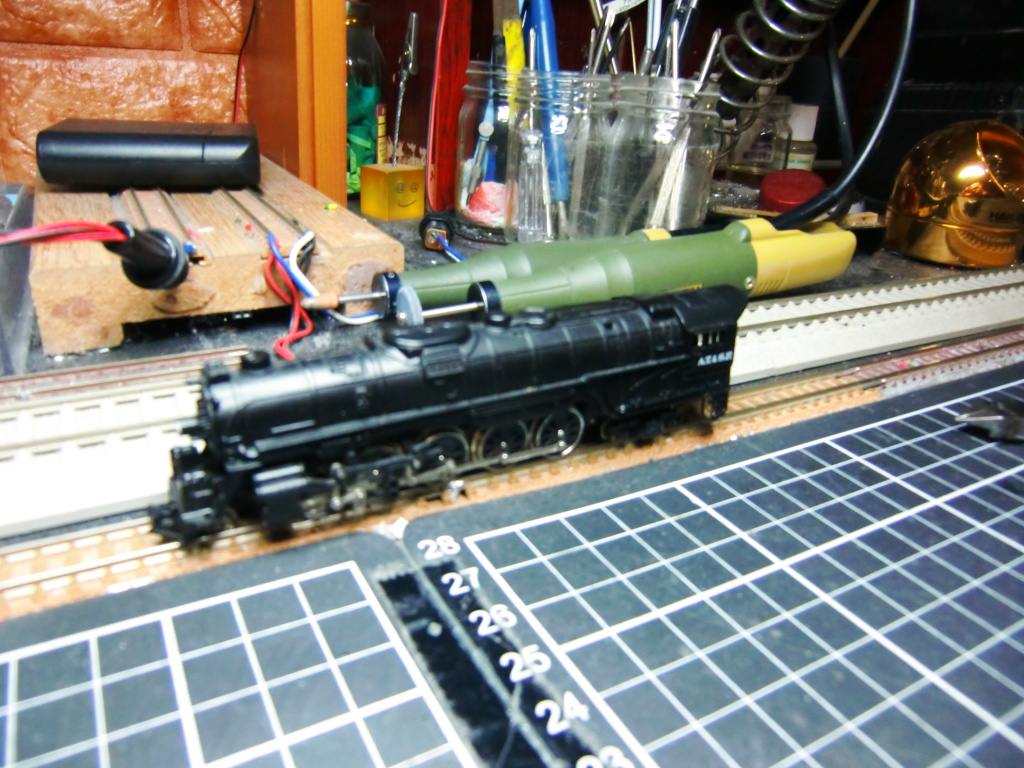

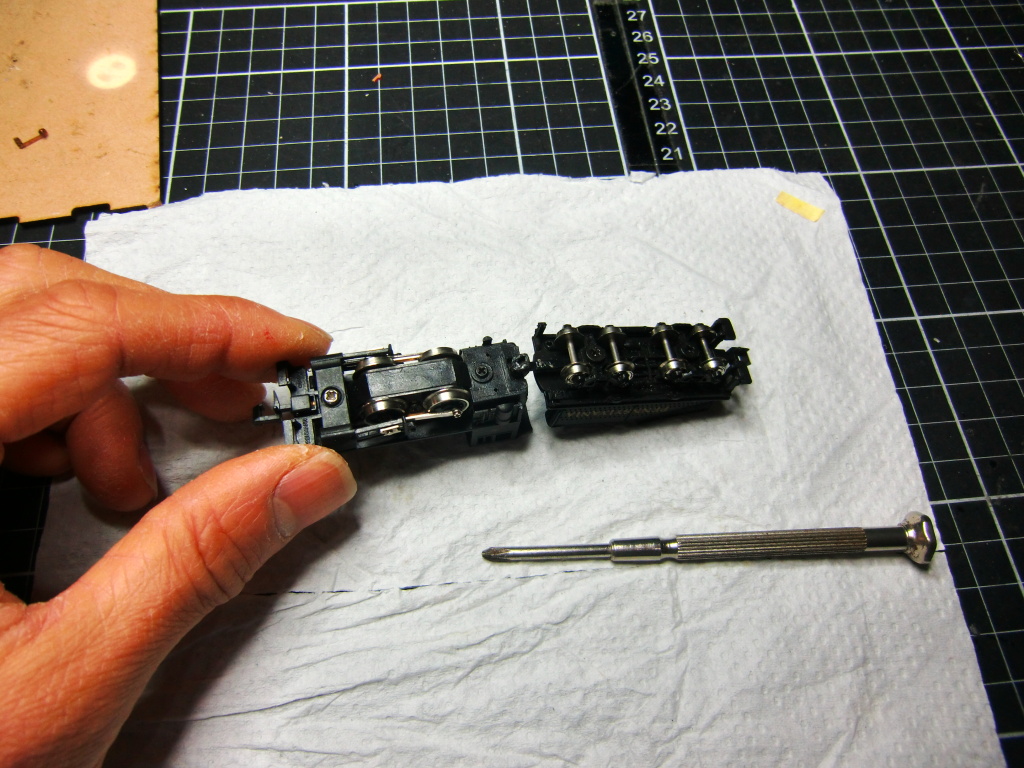

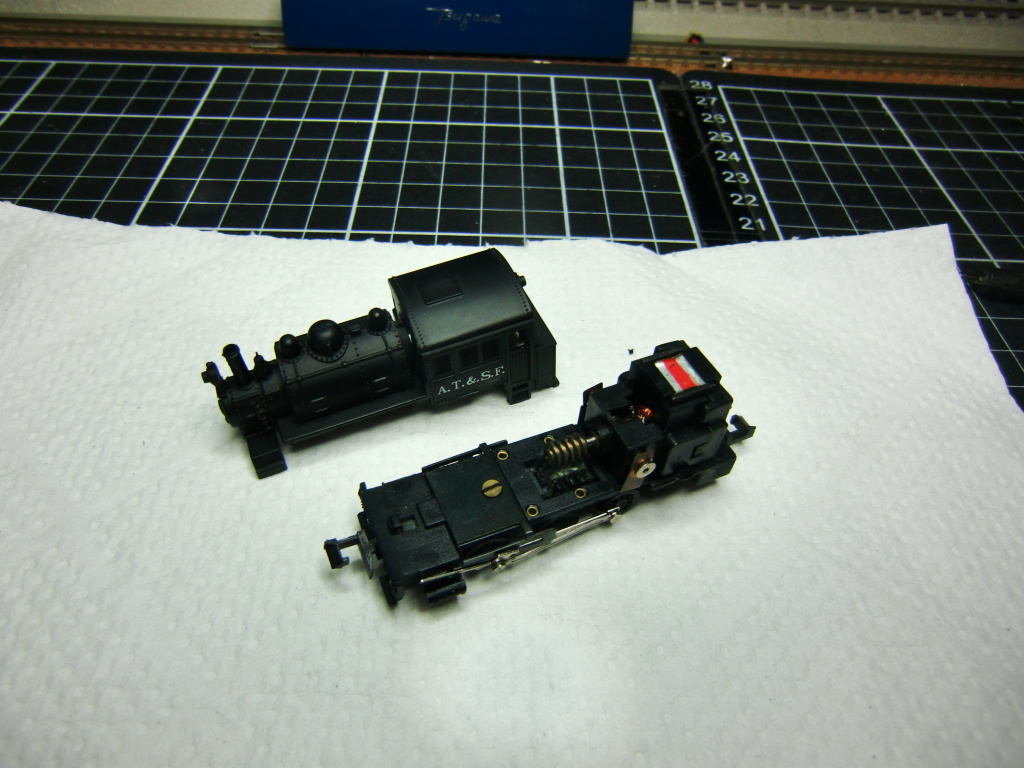

▼機関車修理①

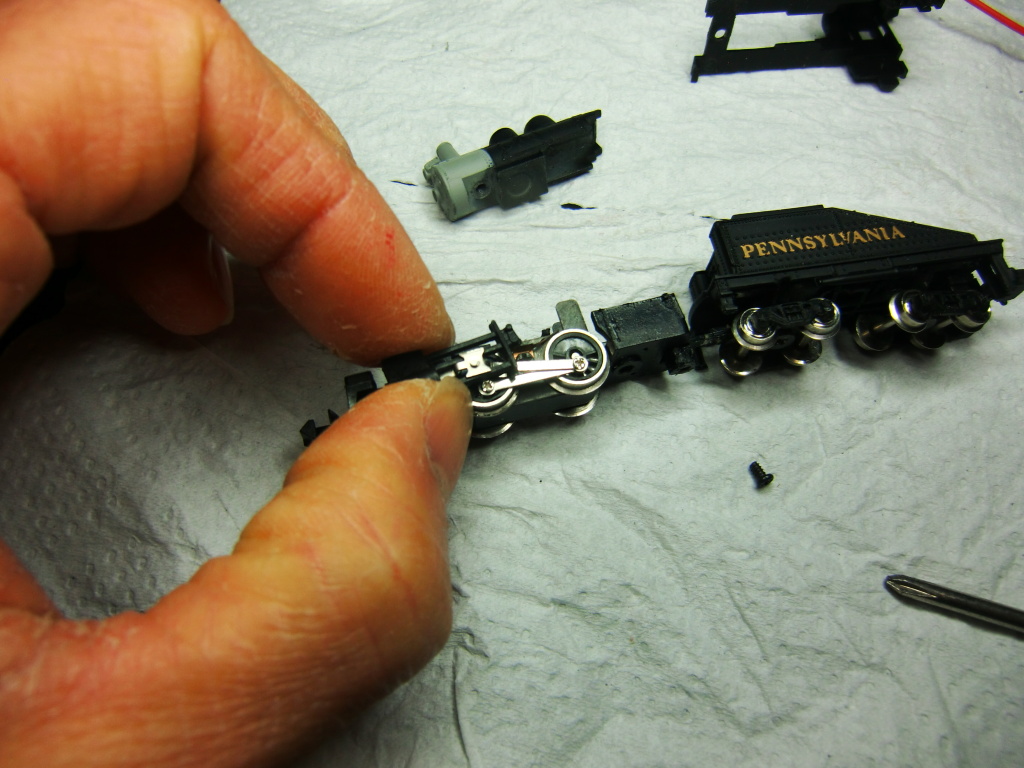

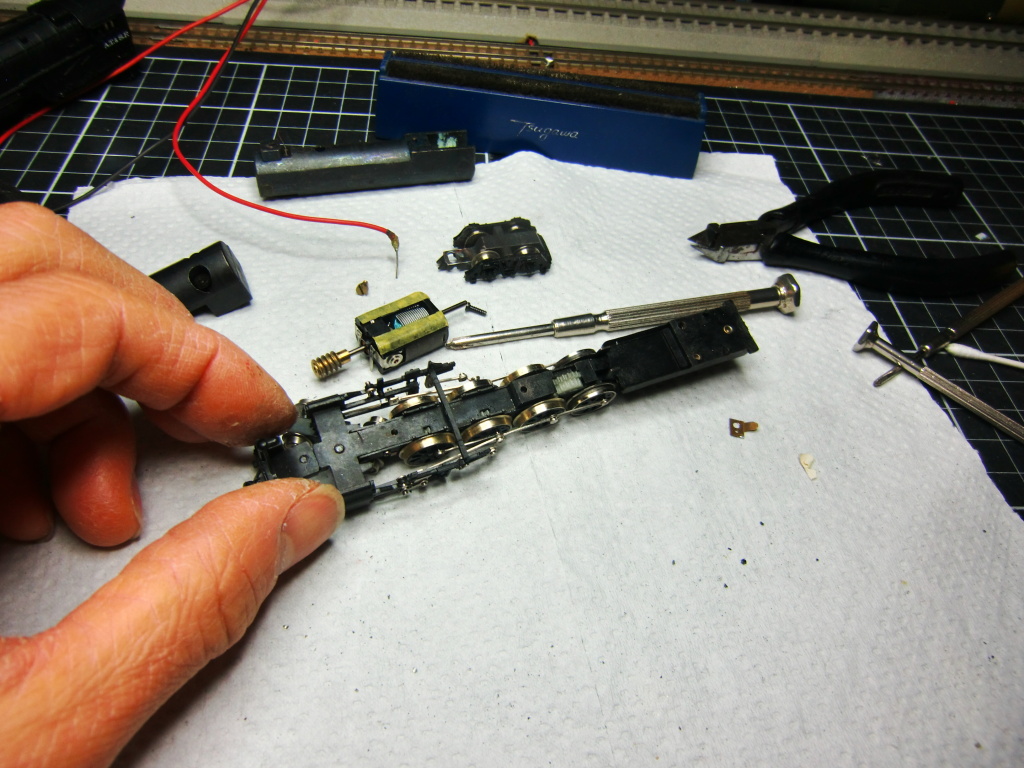

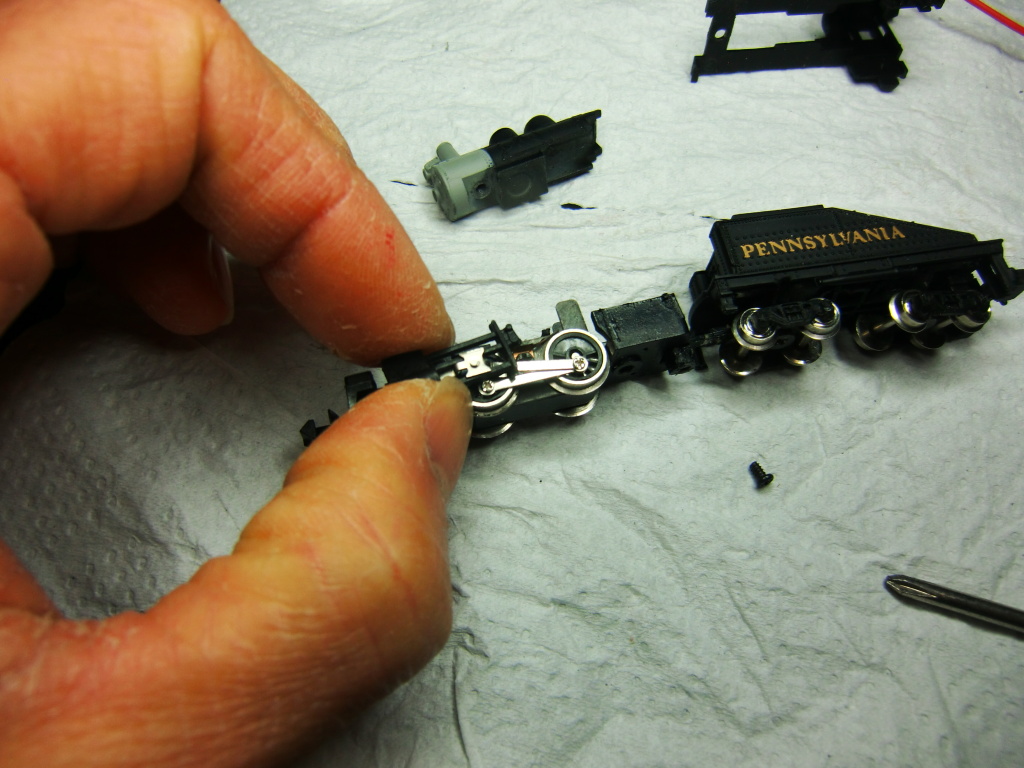

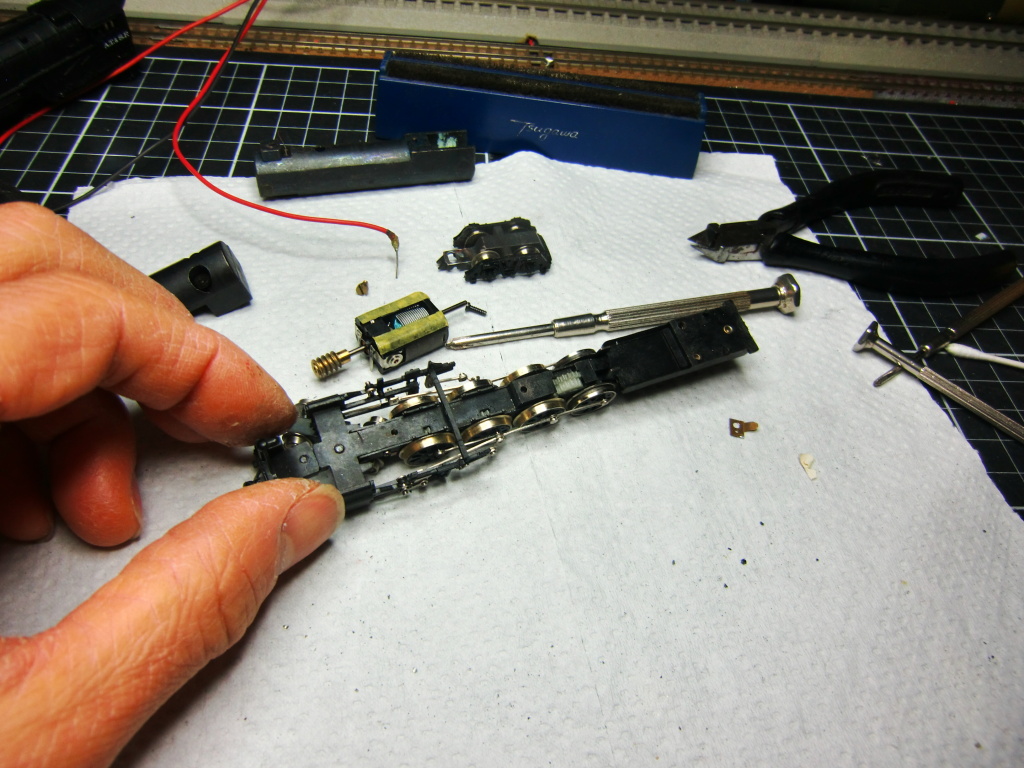

「ん?車輪がすべってる」

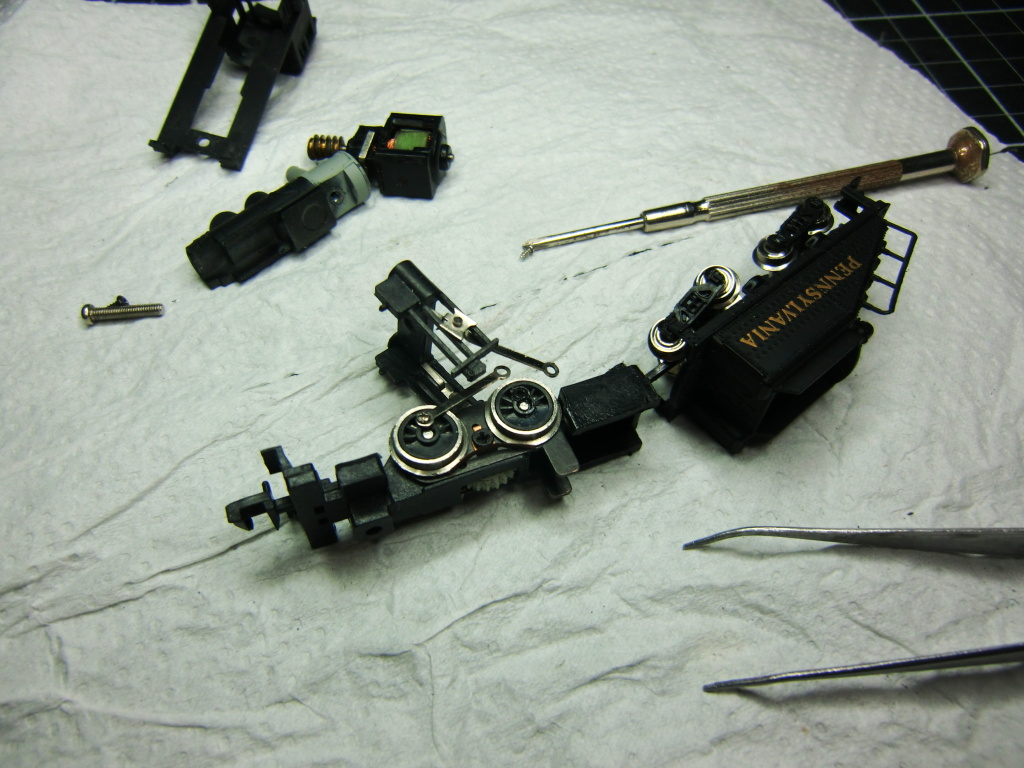

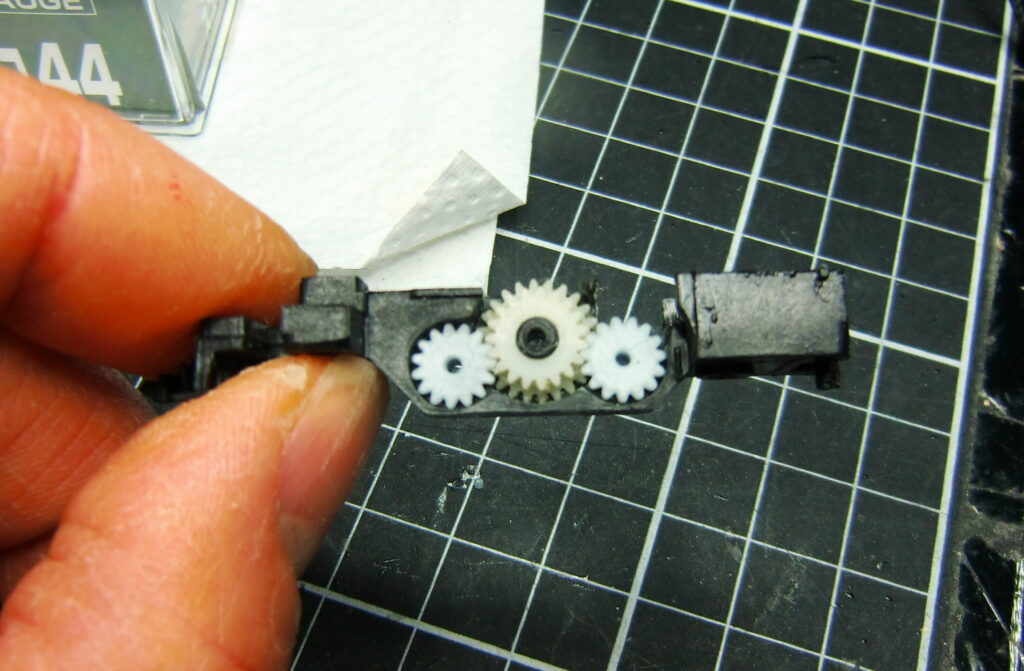

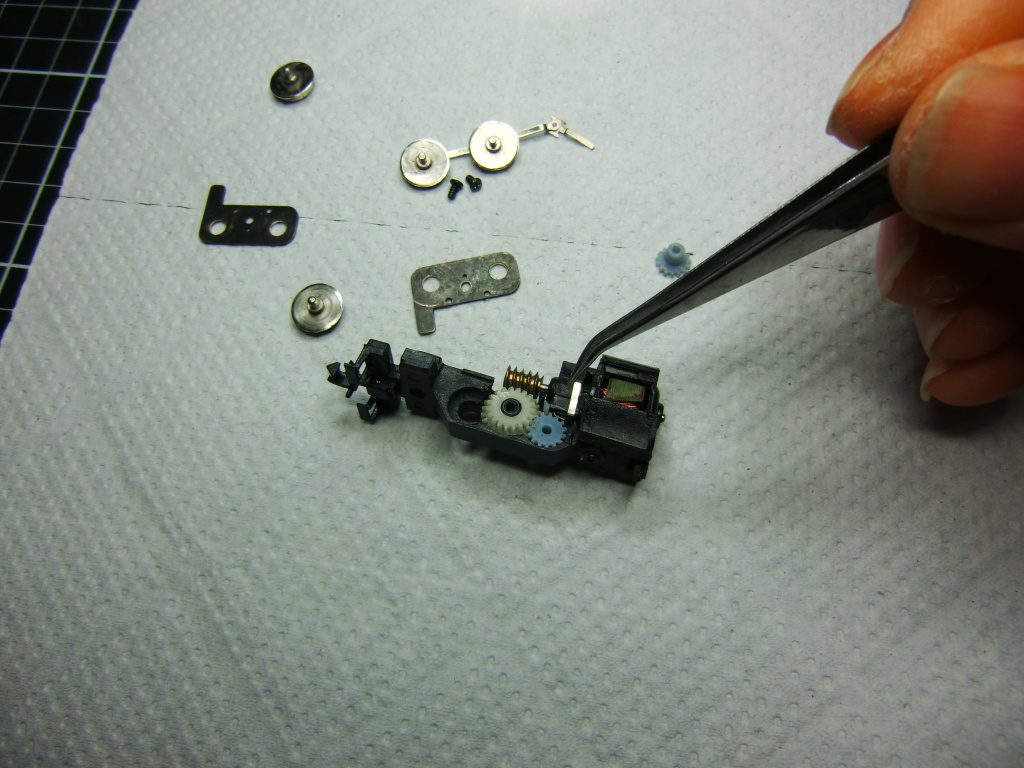

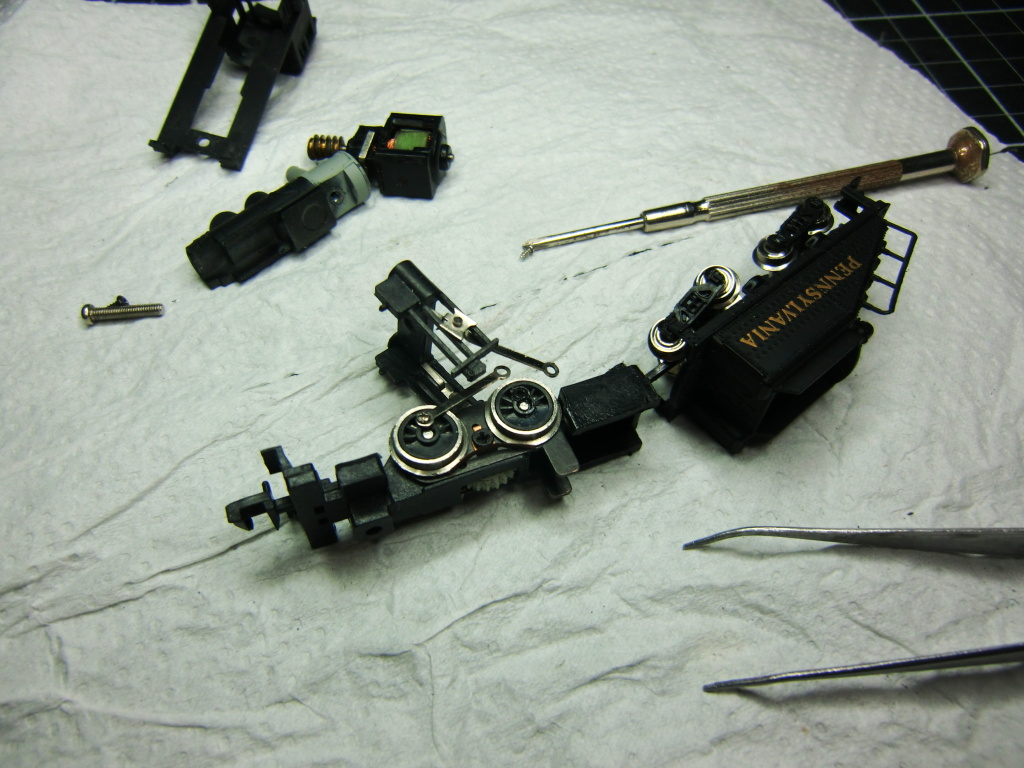

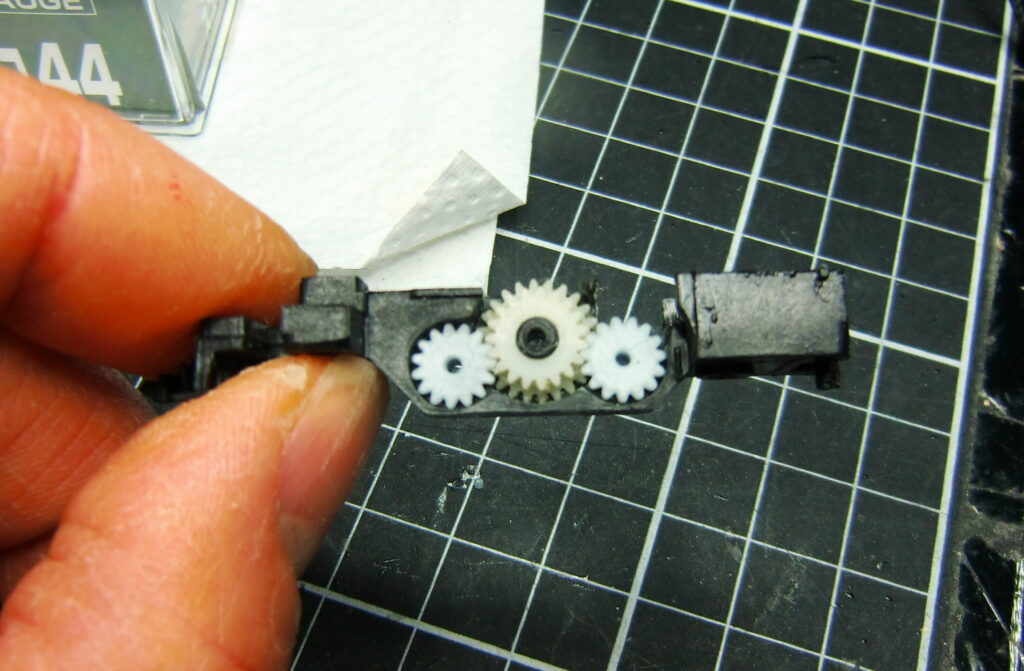

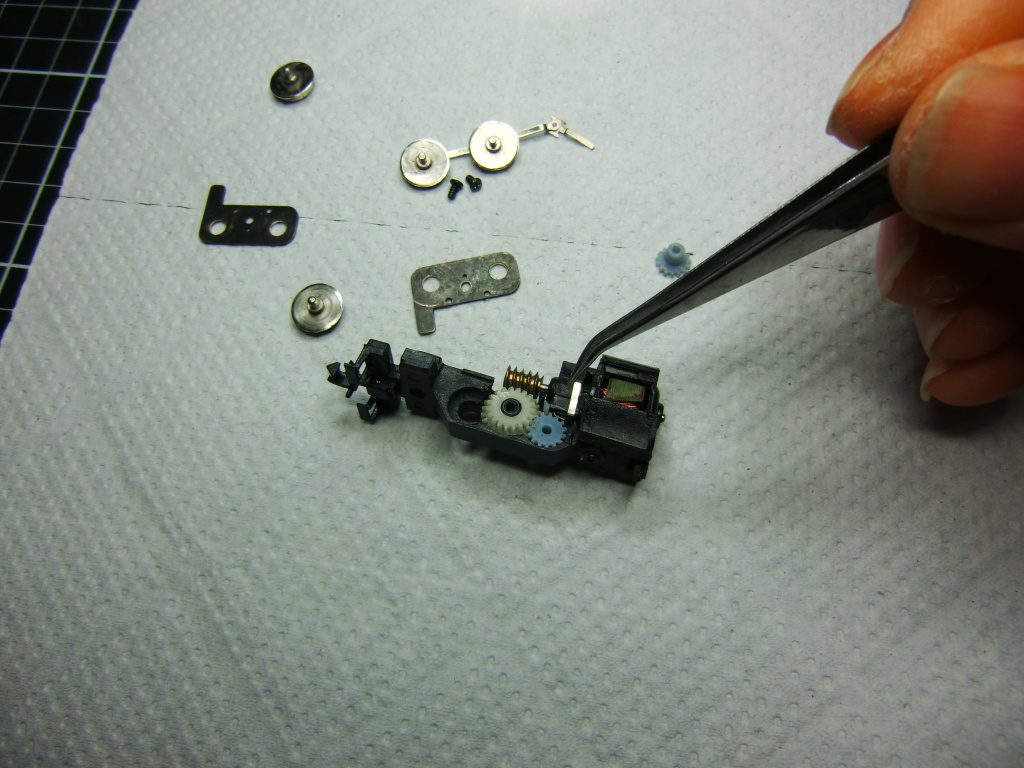

さらに分解してみる

車輪の差込口に亀裂が入ってます。

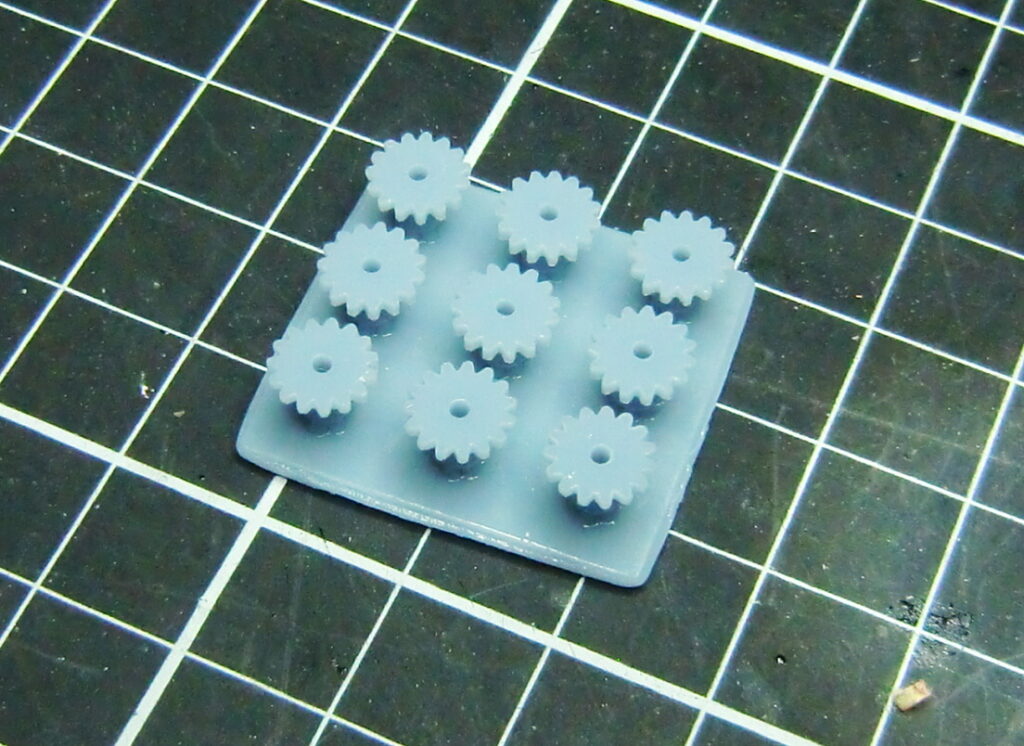

左右のギア共に亀裂が入ってますね。一度亀裂の入ったプラギアは使えませんので作り直すしかありません。交換パーツの入手が難しい車体ではギア破損は修理対応が難しいケースの1つです。

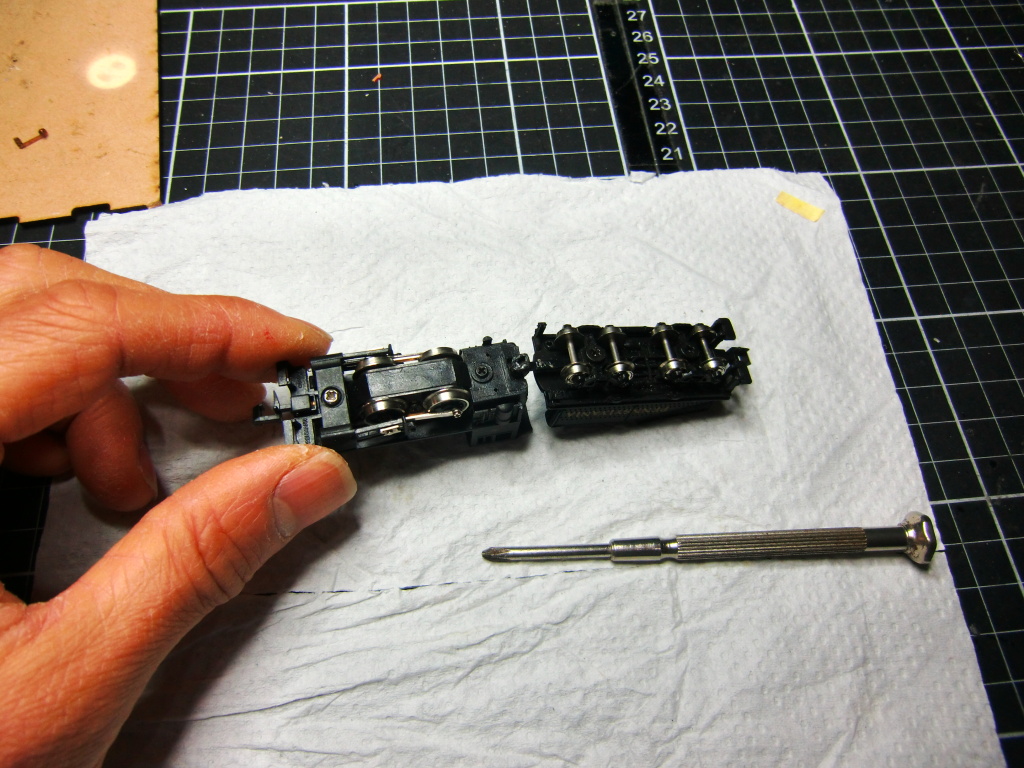

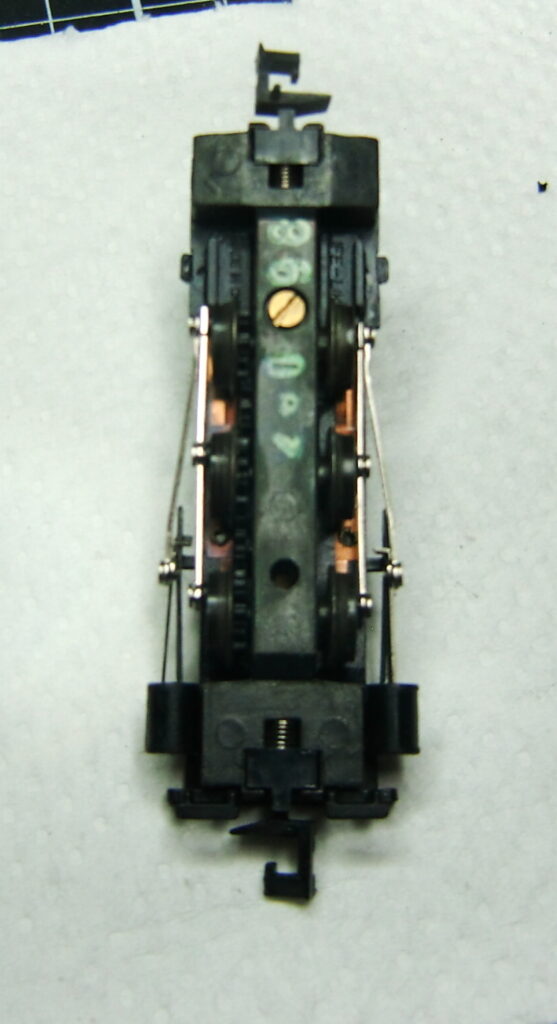

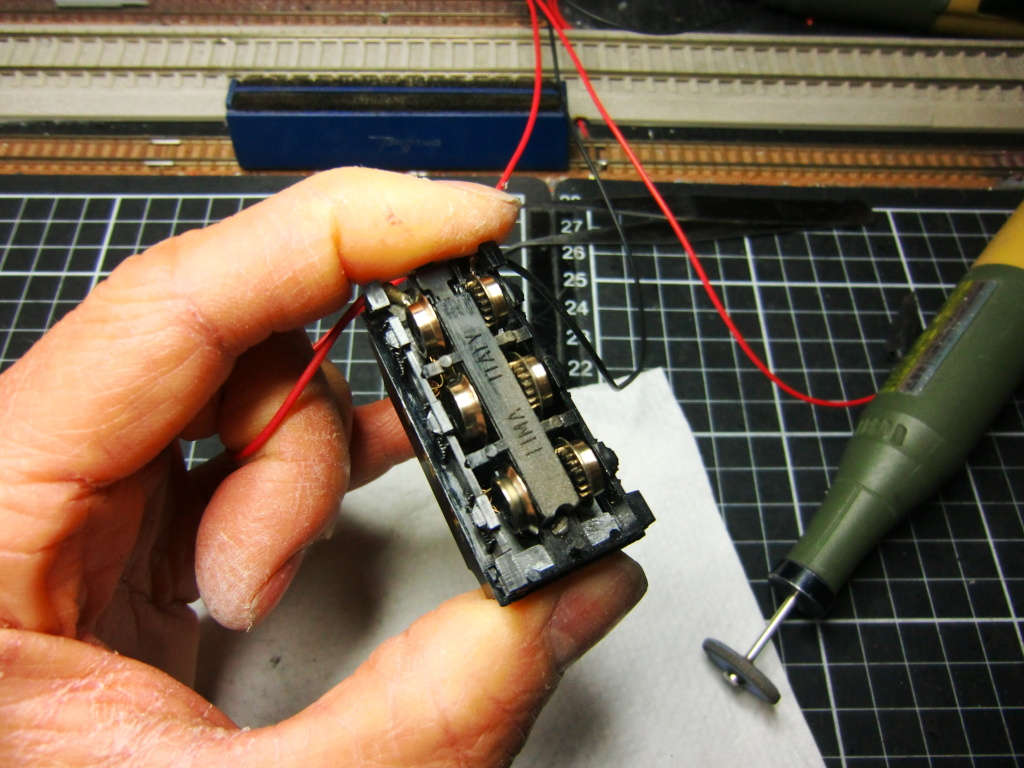

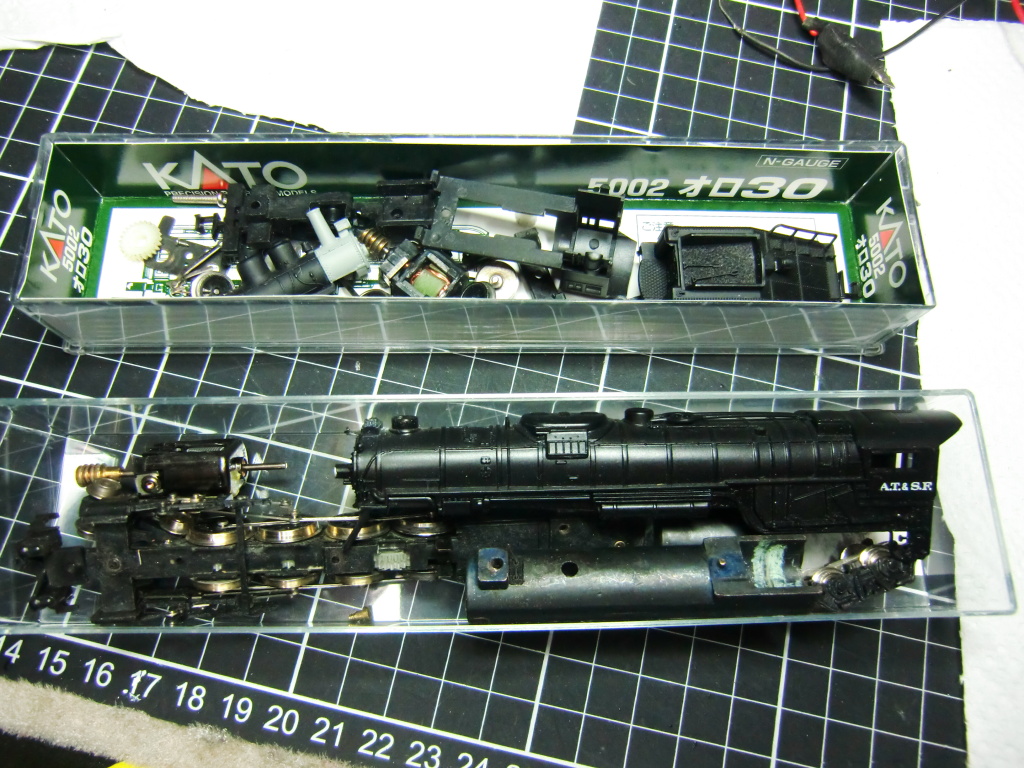

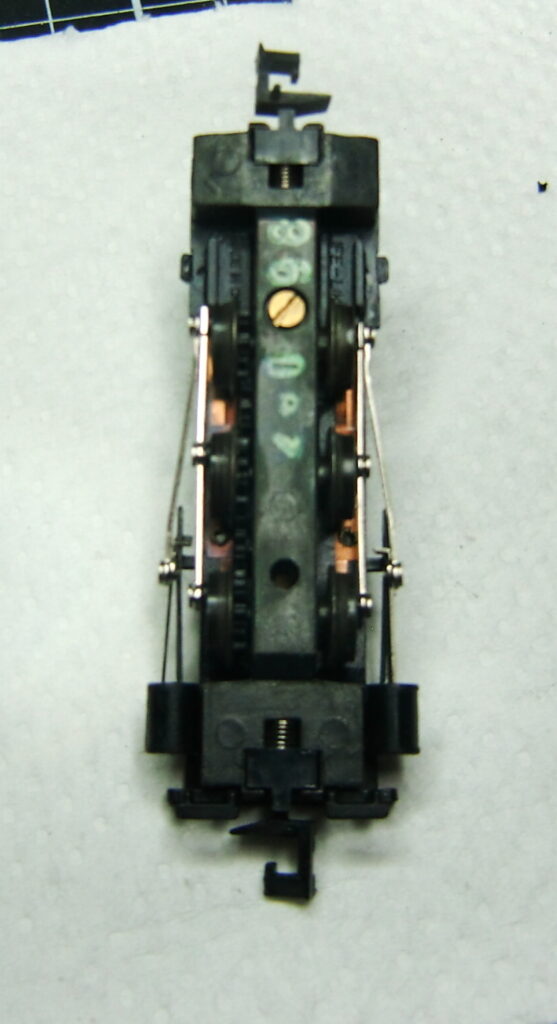

▼機関車修理②

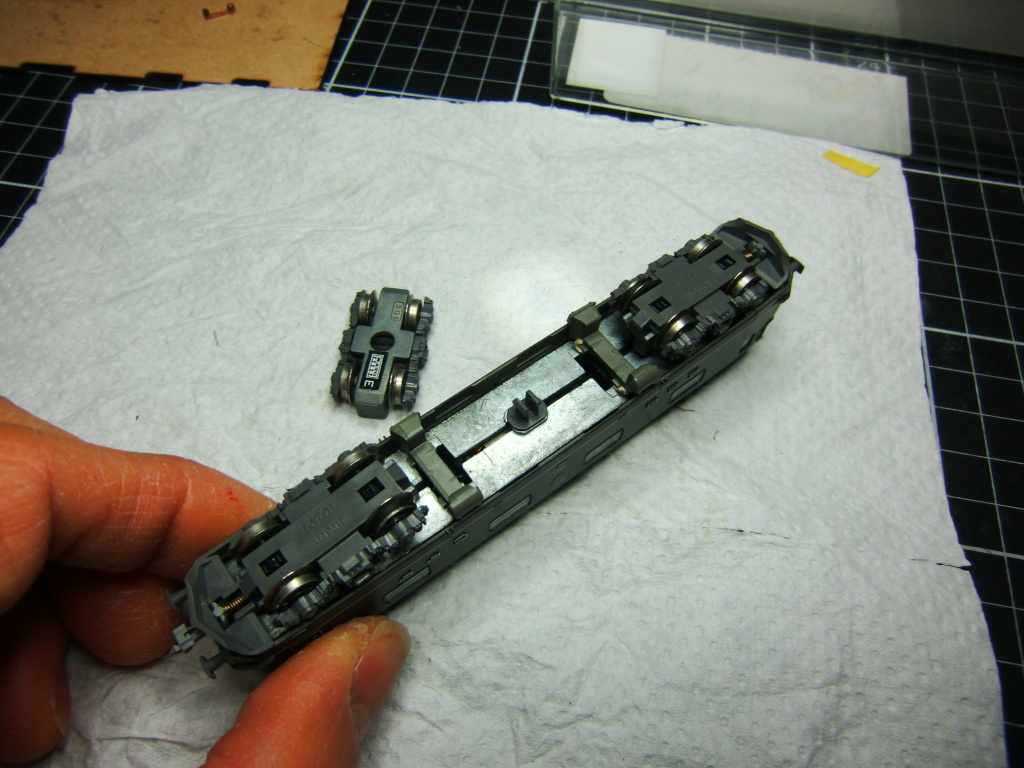

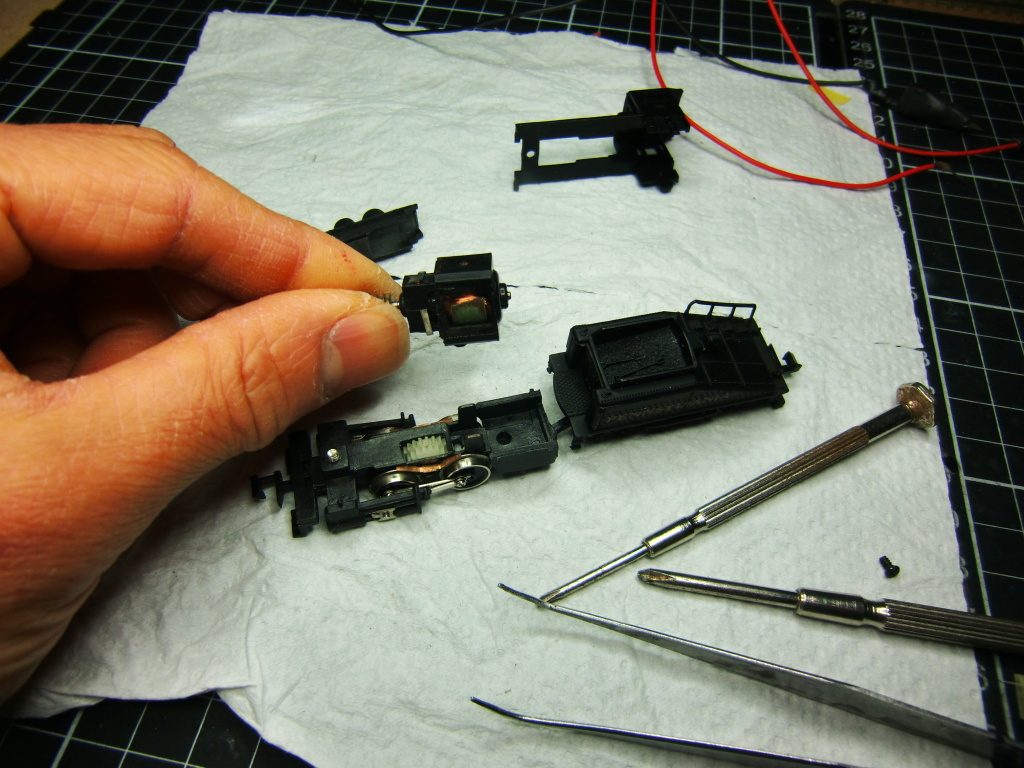

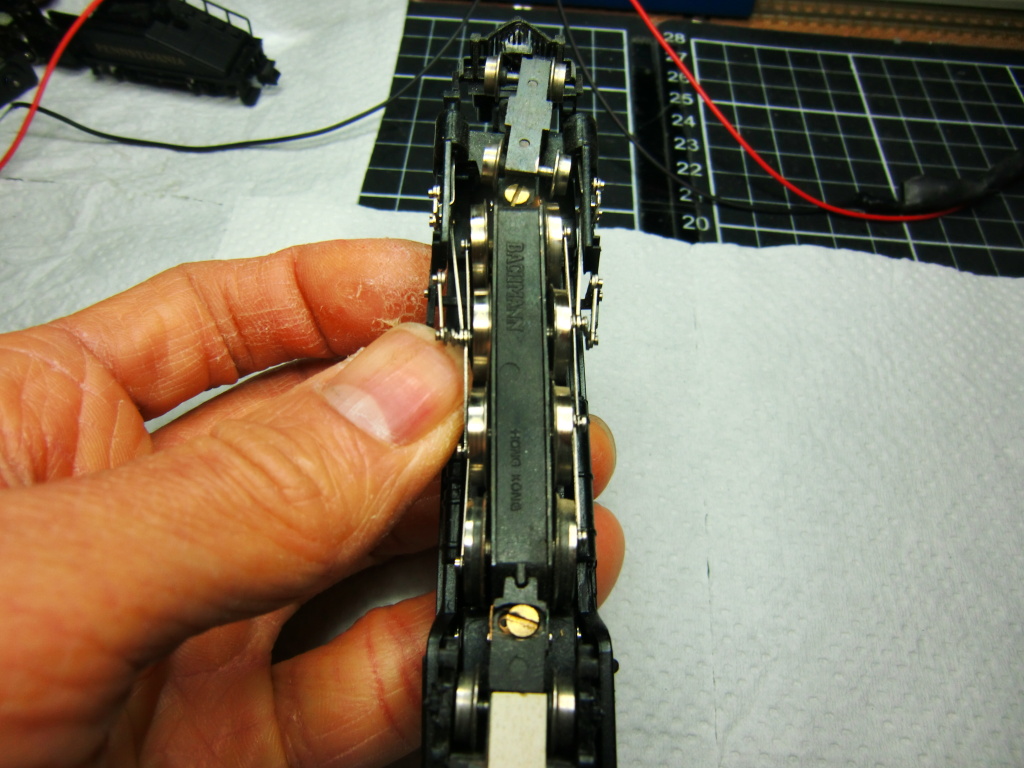

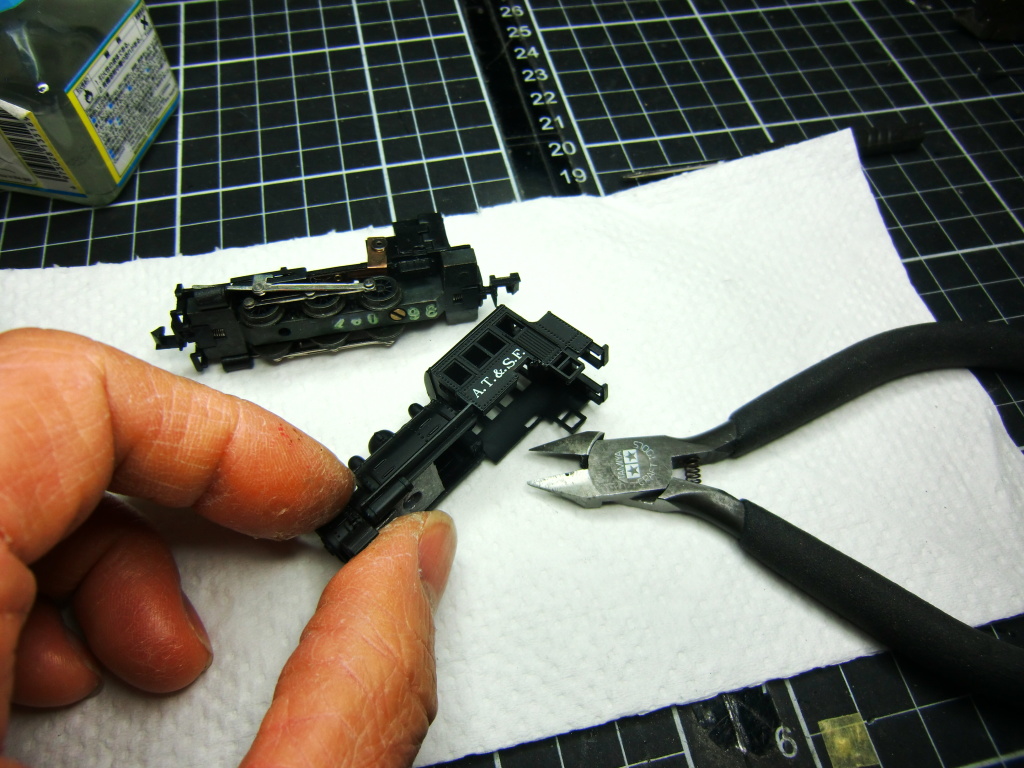

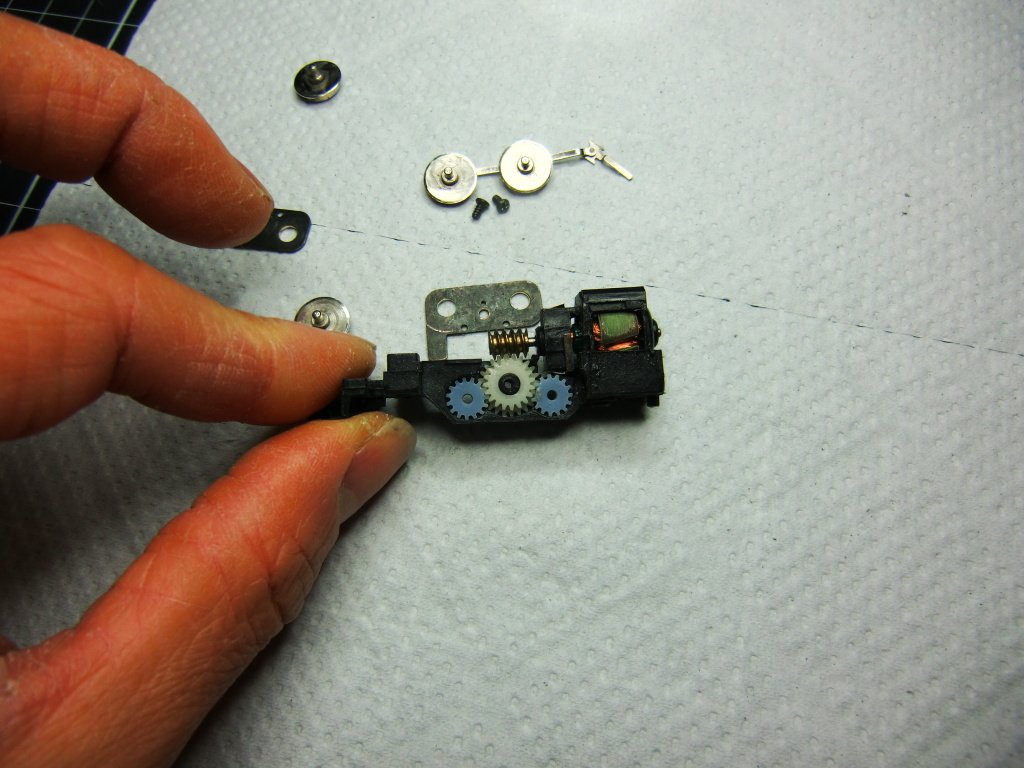

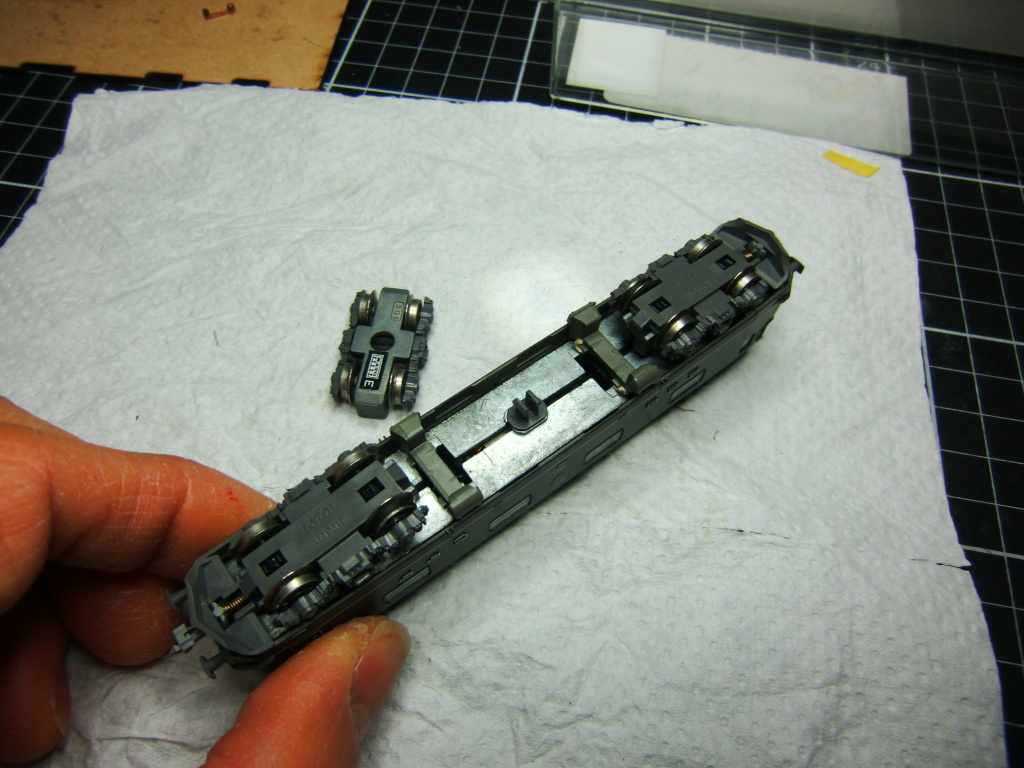

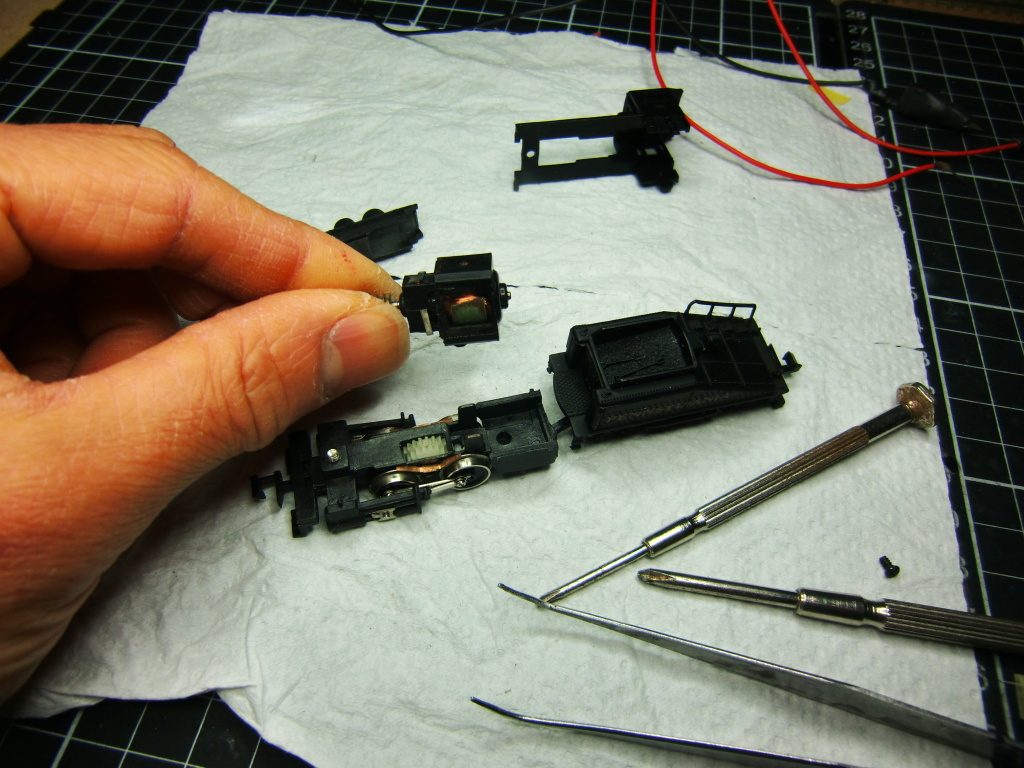

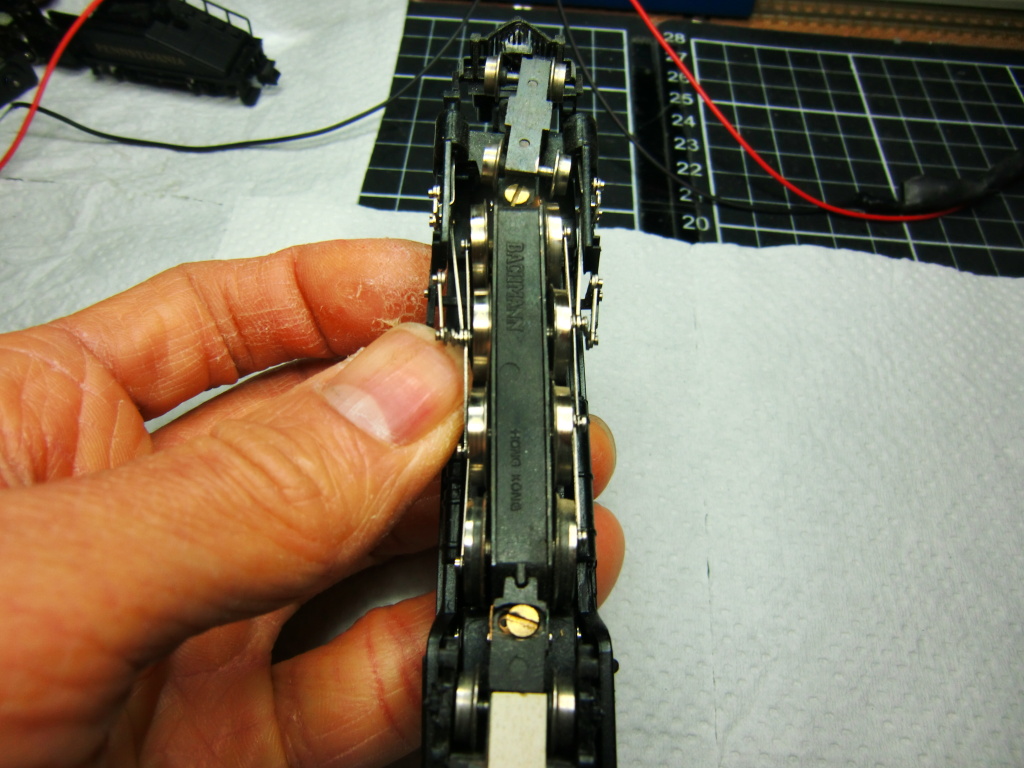

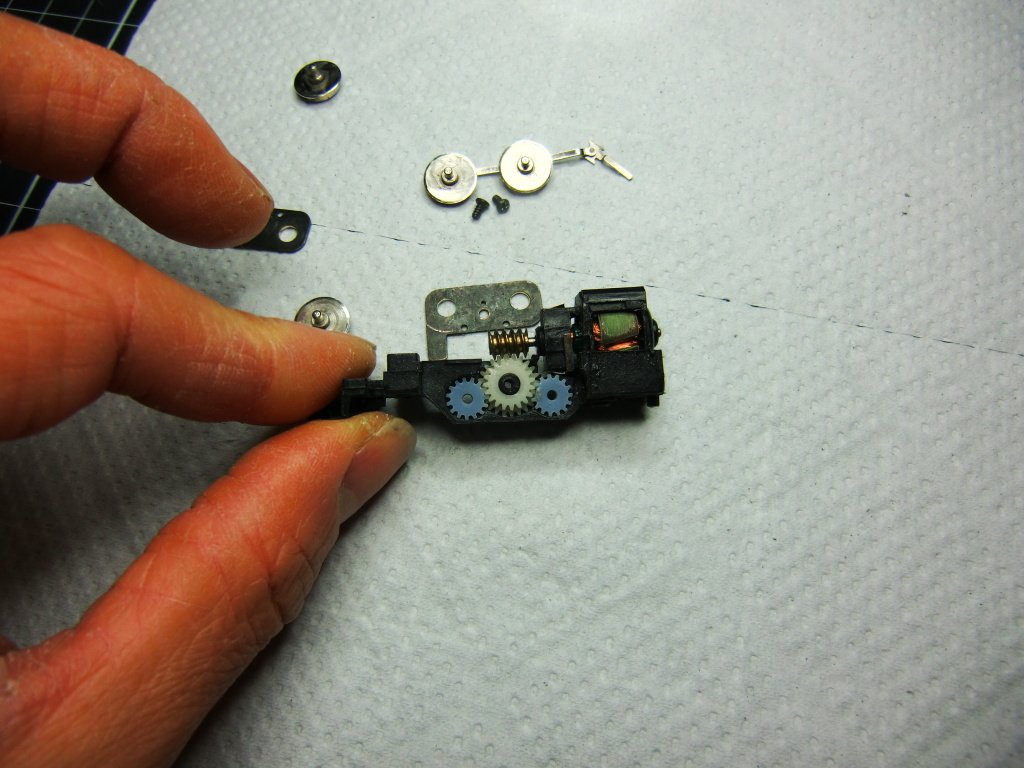

まずは車輪をすべて磨き出しを行います。

こちらの機関車も走行不良の原因は根が深そうです。簡単な故障という訳ではなさそうですね。上記の機関車同様に車輪をはめ込む箇所に亀裂が入っています。

「う~ん、困ったな~」こちらの車体も上記の機関車同様にギア破損しています。車輪が手でくるくる回ってしまう状況ですね。

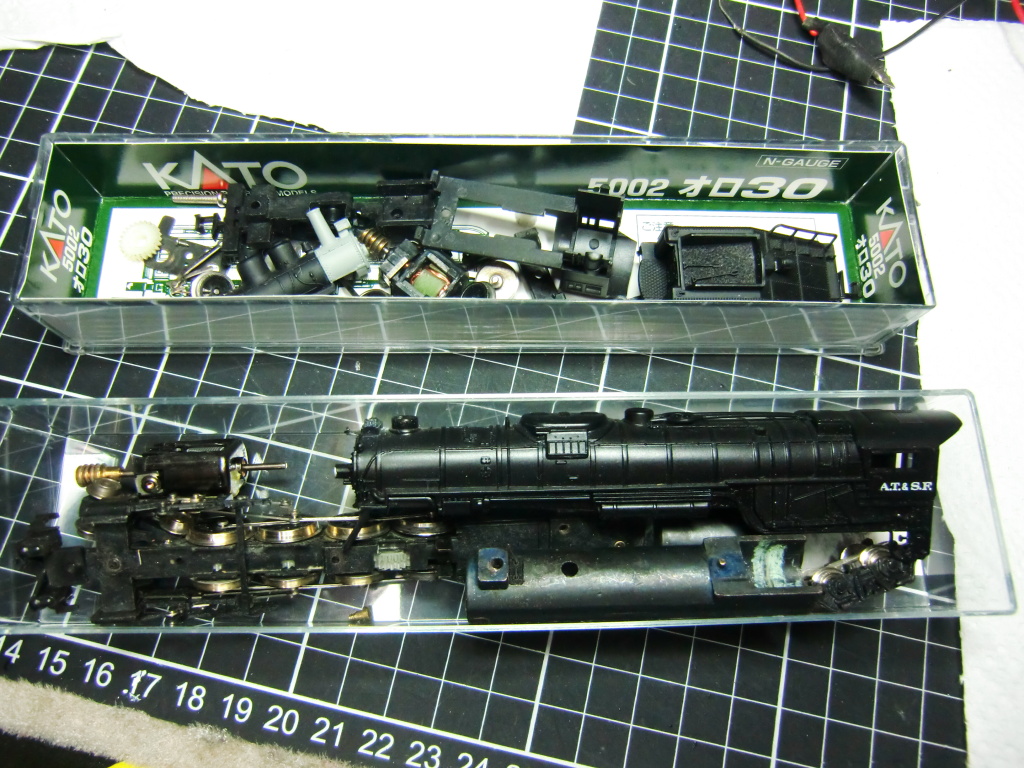

上記2台の機関車については、修理にどれほどの時間がかかるか予測ができないため、ばらした状態で一旦ケースに保管して、先に残りの車体の修理を進めていきます。

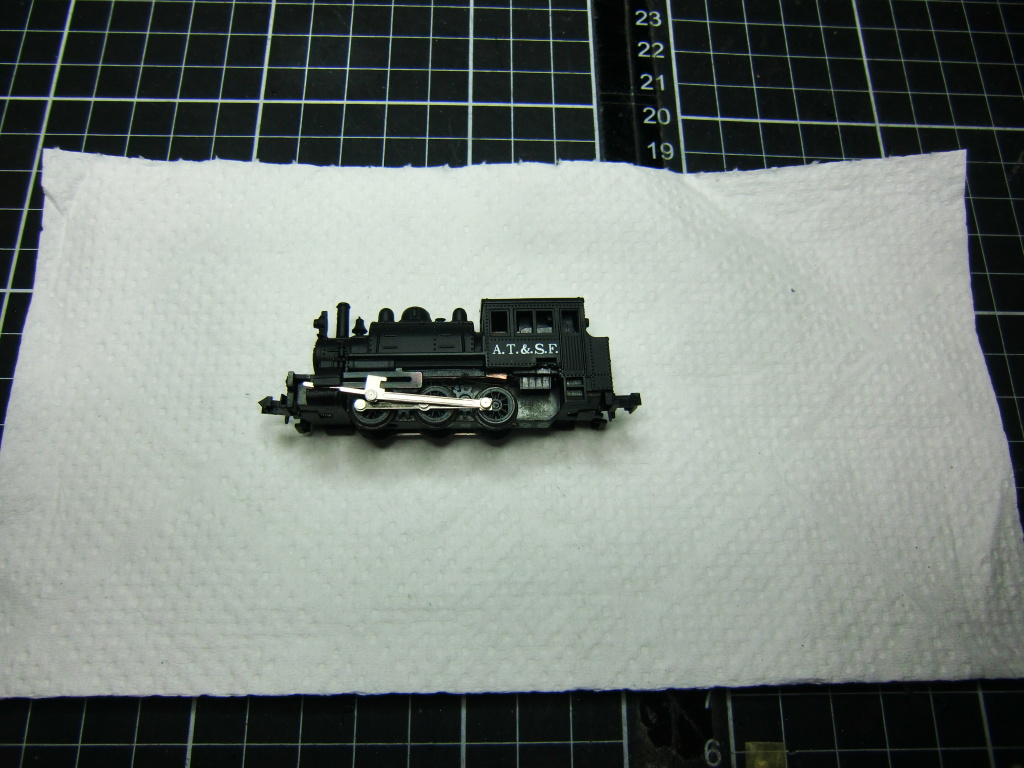

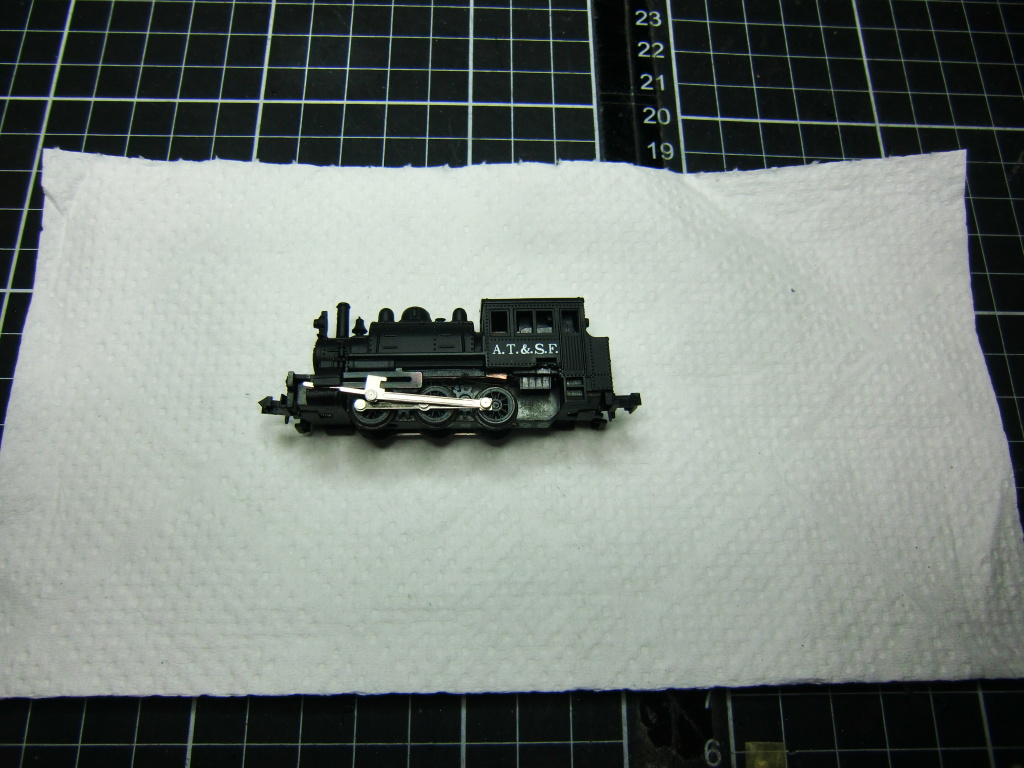

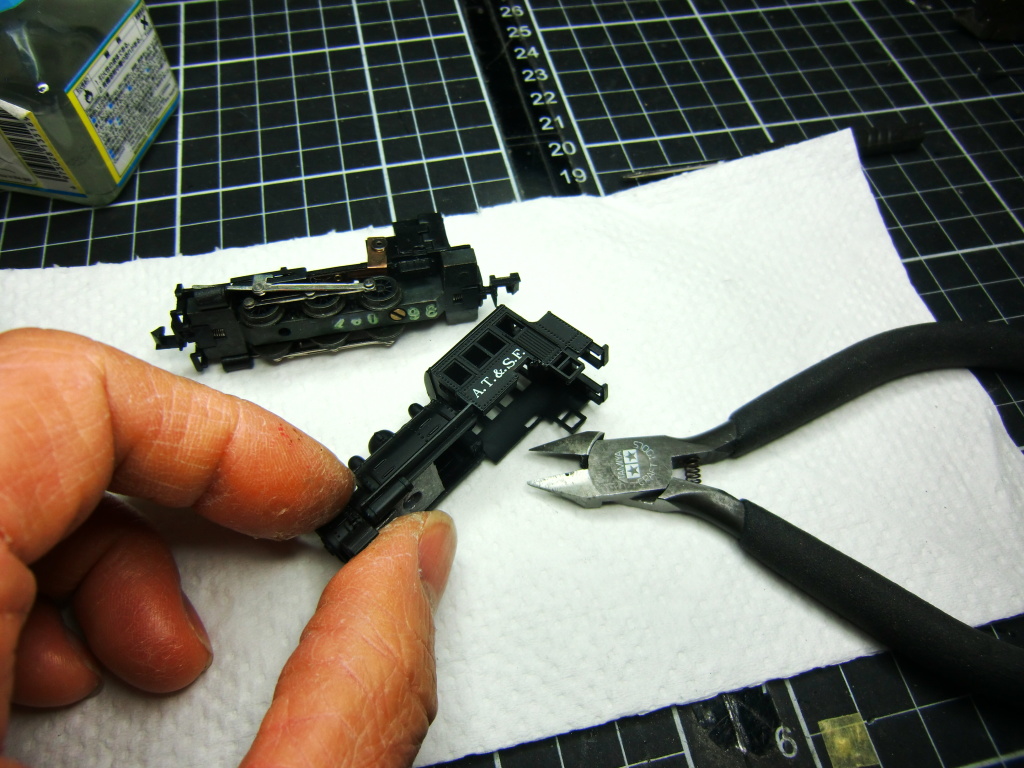

▼機関車ボディーツメ折れ補修

上記の2台の機関車はいったん保留して残りの機関車の修理を先に行います。いったん折れてしまったツメは補修してもまたすぎに折れてしまいますので、ボディーが外れないように別の対策を施します。

両側の残ったひっかけ部分をすべてカットします。

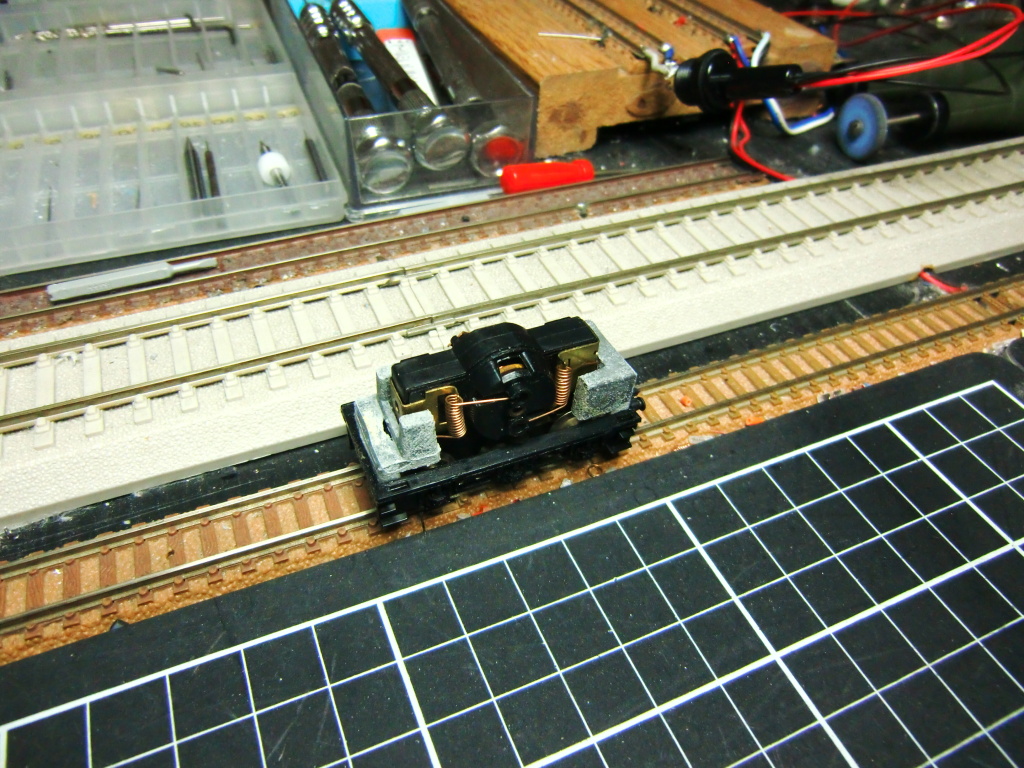

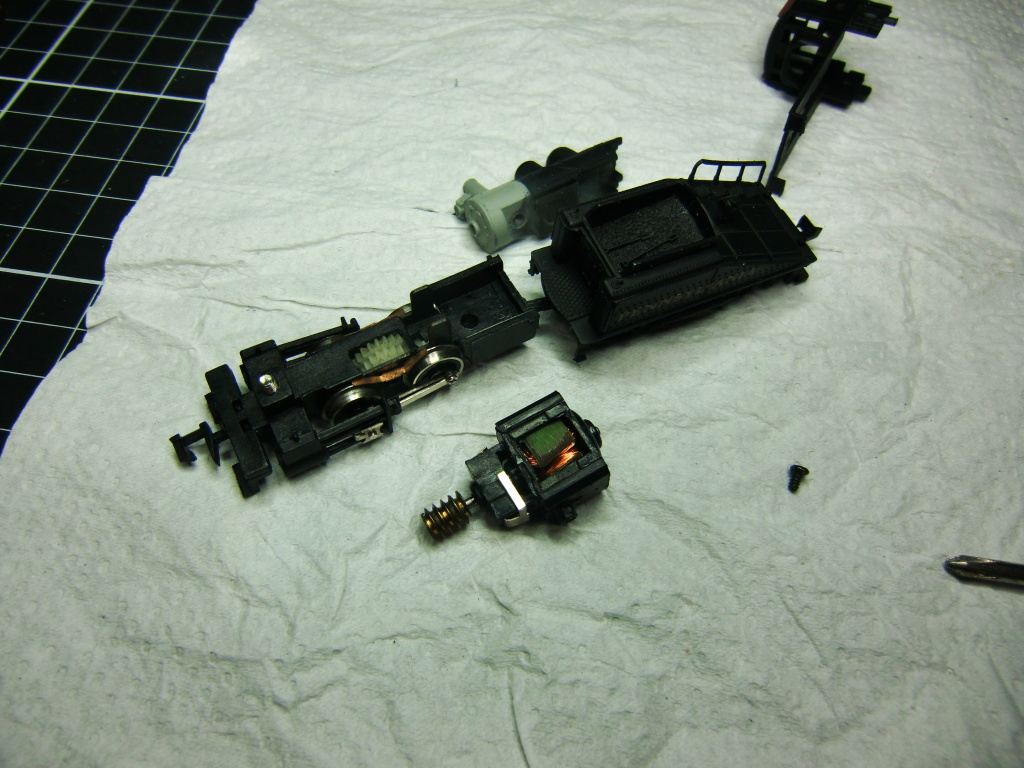

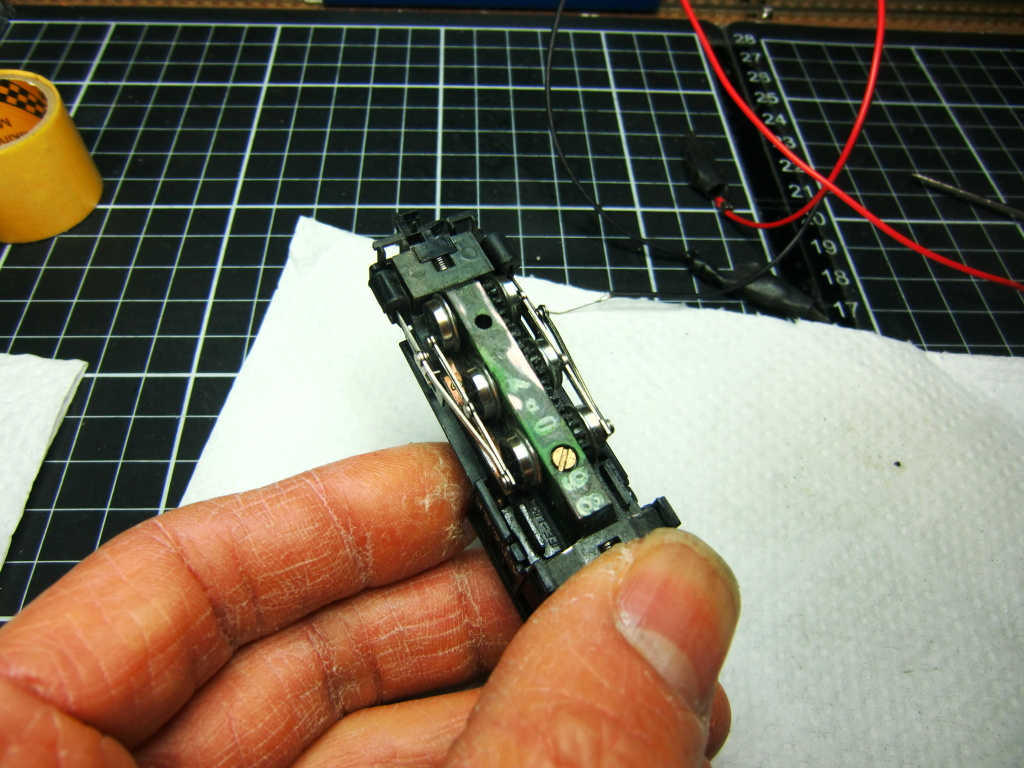

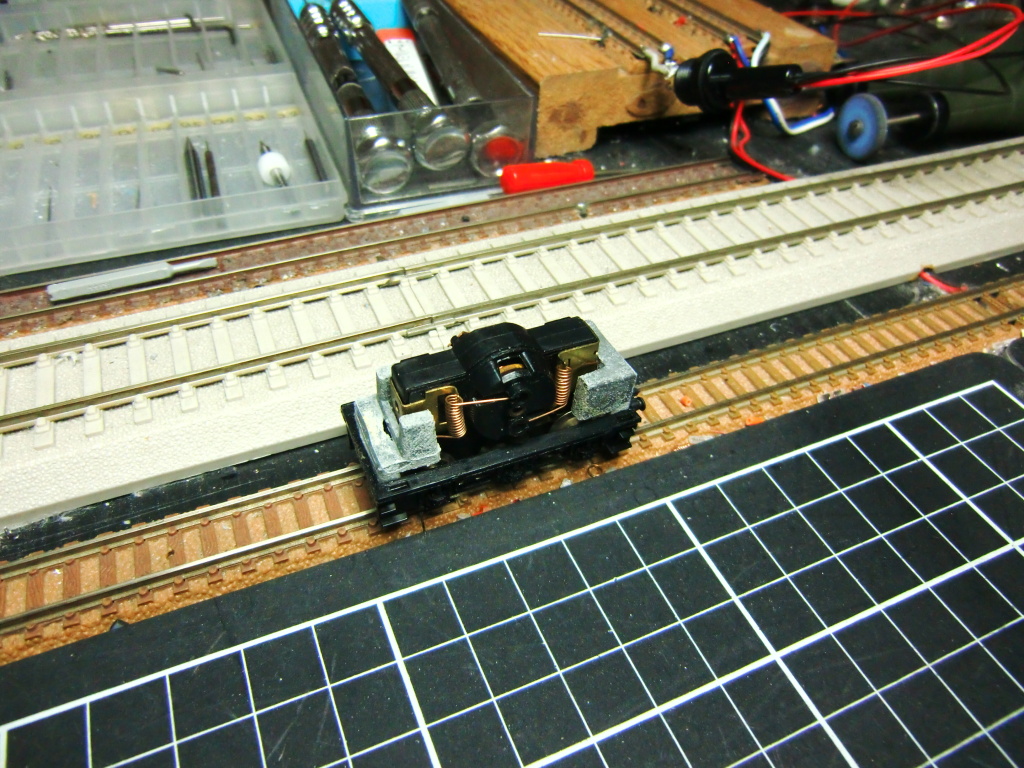

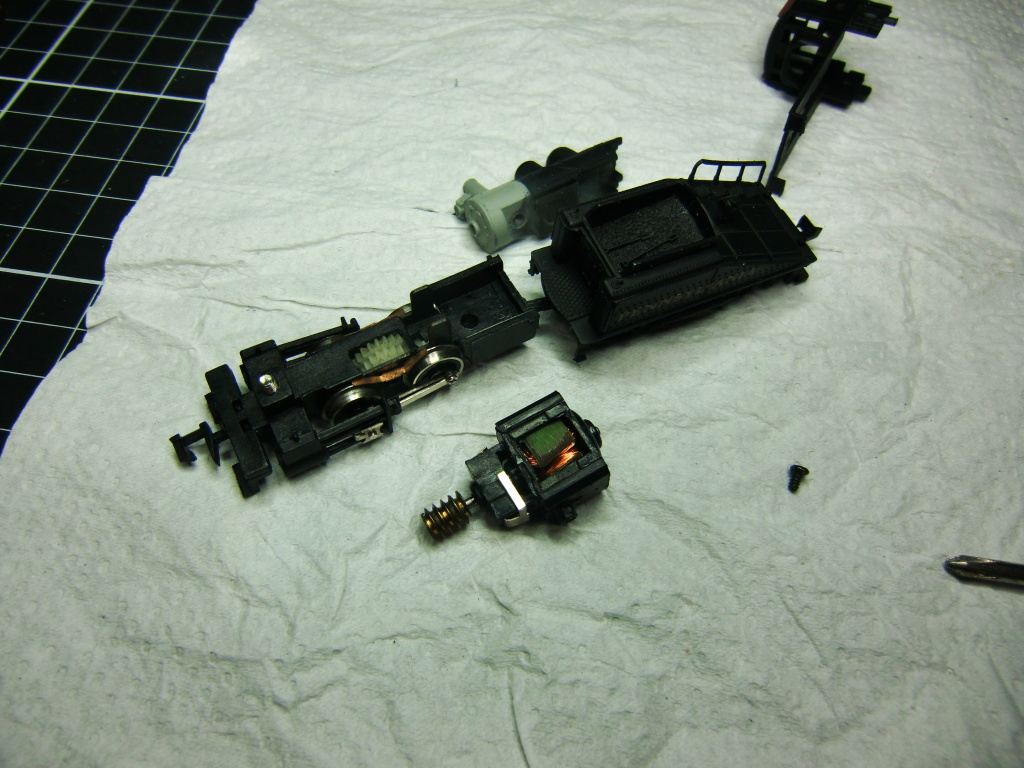

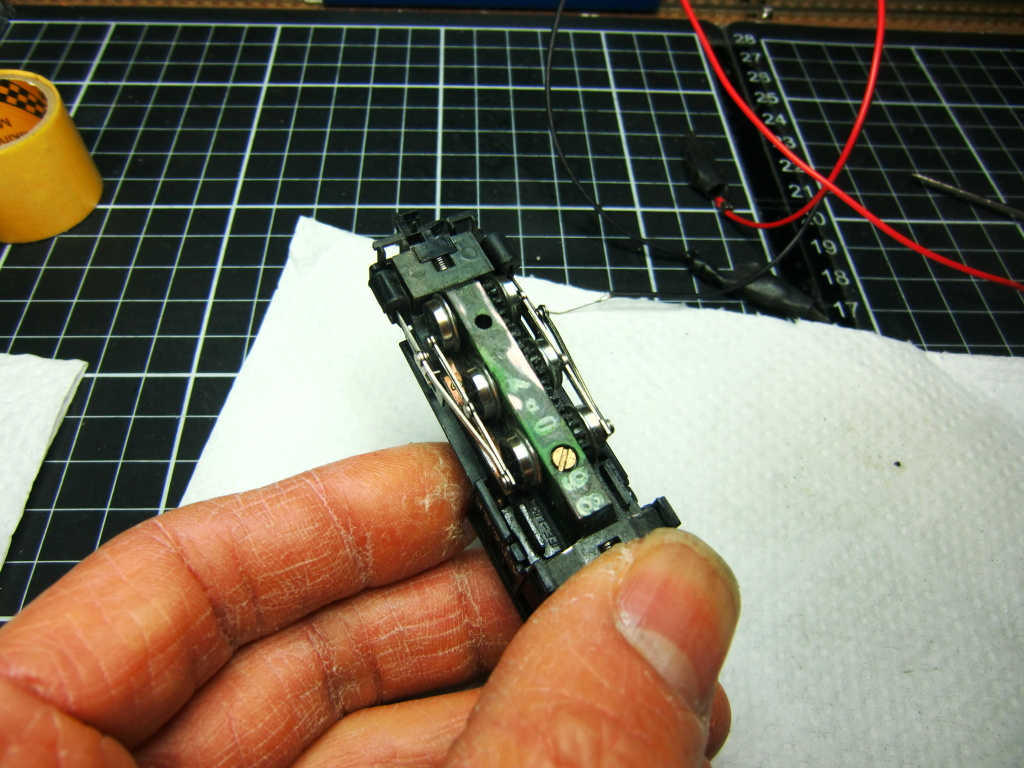

ん?この車体もまったく動かないですね。試しにギアを手で回してみると非常に重くモーターも固着している感じです。車輪も焼き付いている感じで電気を通す感じではないです。

内も外も真っ黒です。

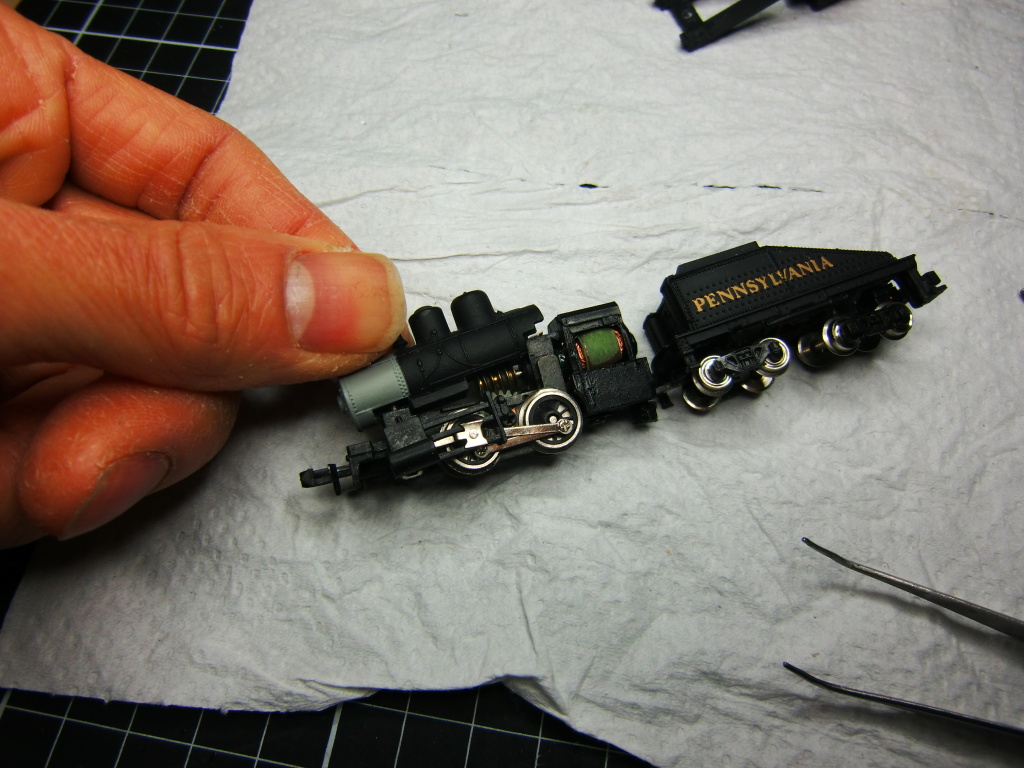

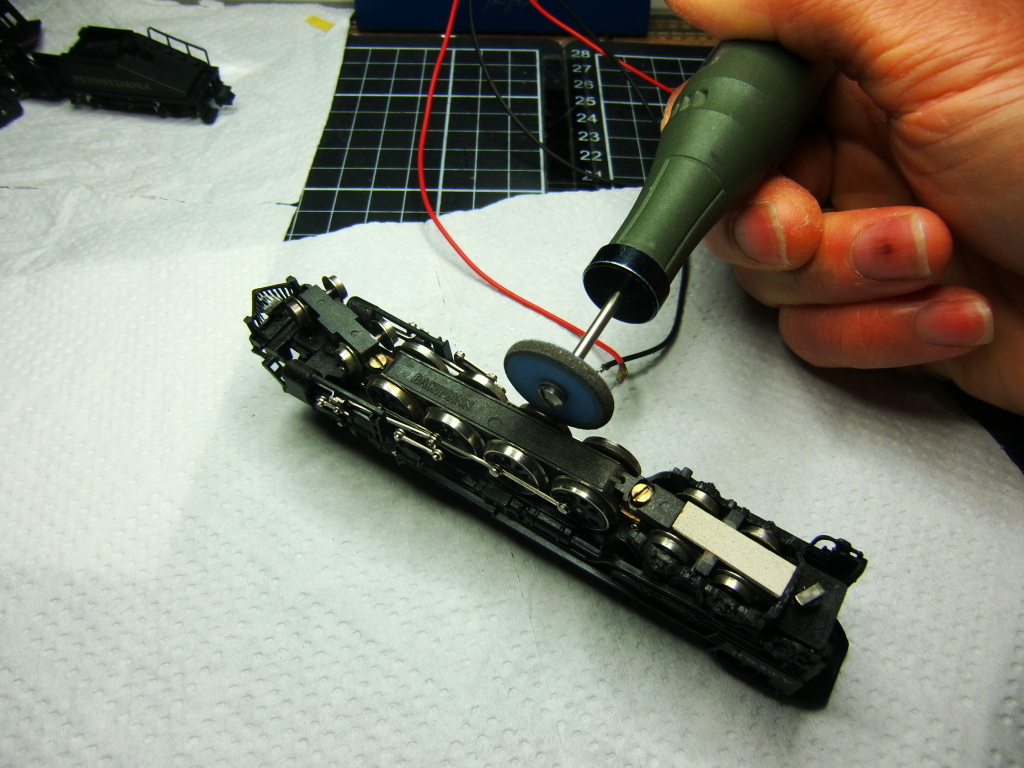

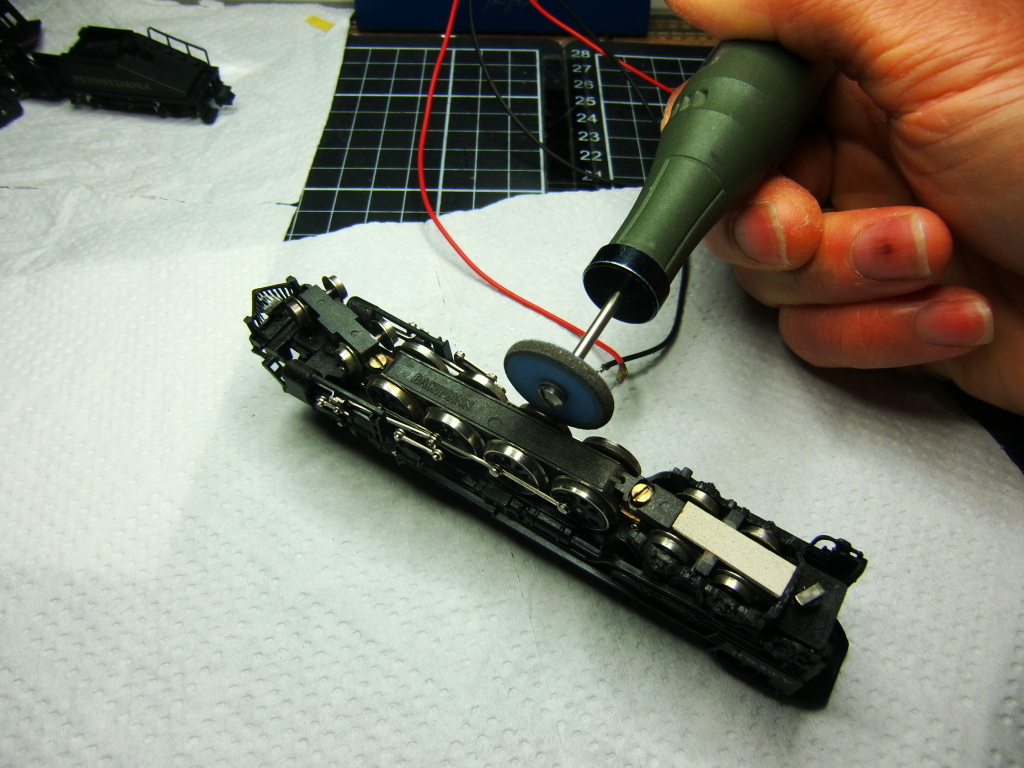

まずは集電箇所をすべて磨きだします。車輪もご覧の通りピカピカになりました。

モーター内部でコミュに固着しているので単体で慣らしを行ったあとに、車体側のギア固着部分もすべて取り除きます。

上記の作業を何度か繰り返し行い、ようやく安定して走行できるまでになりました。

▼修理再開

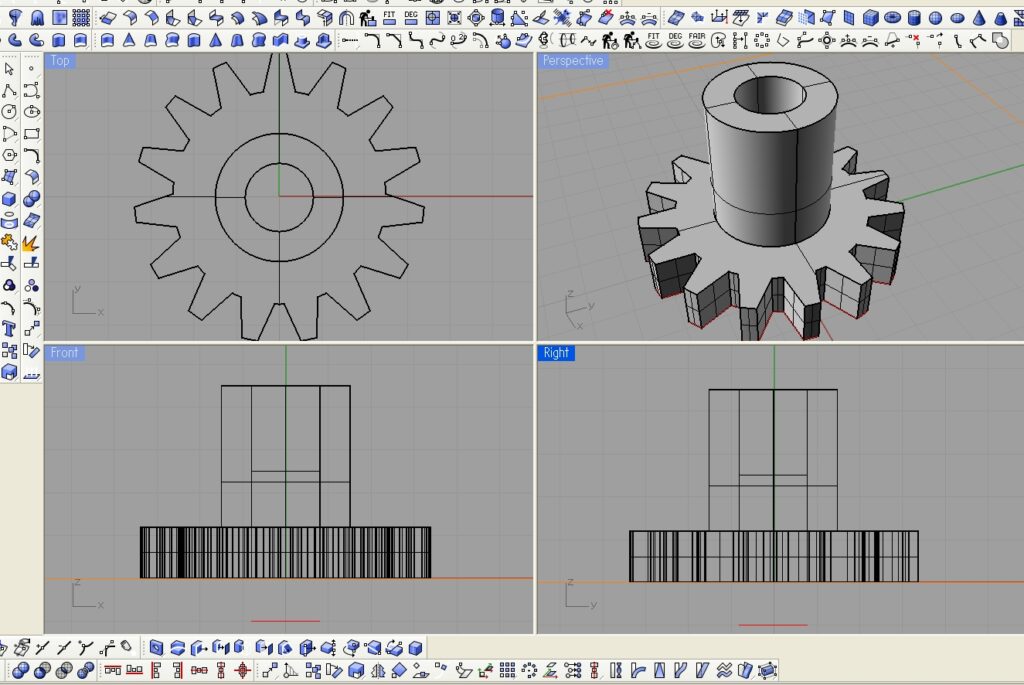

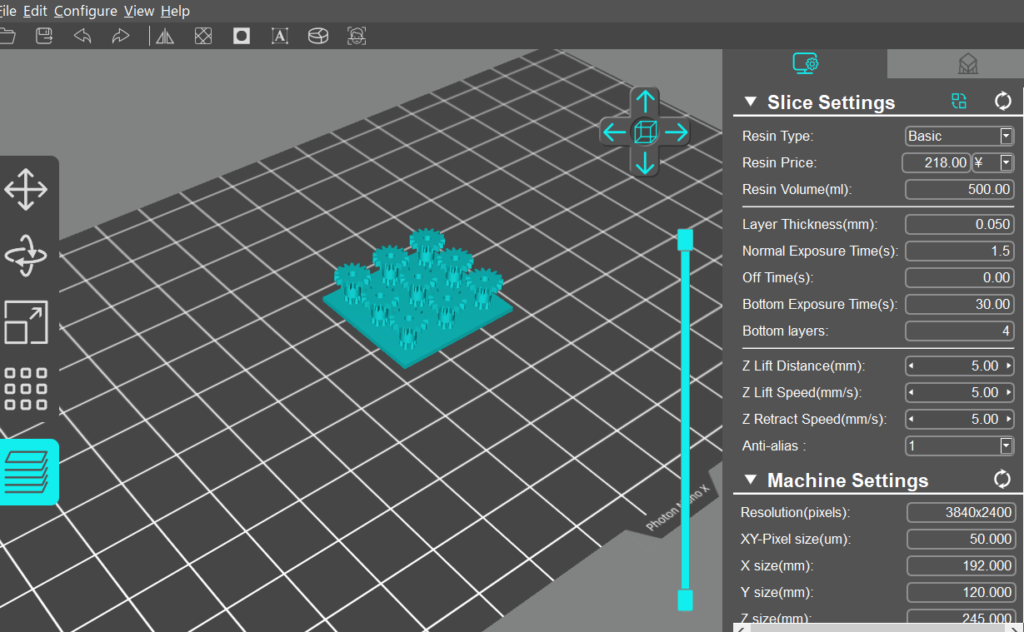

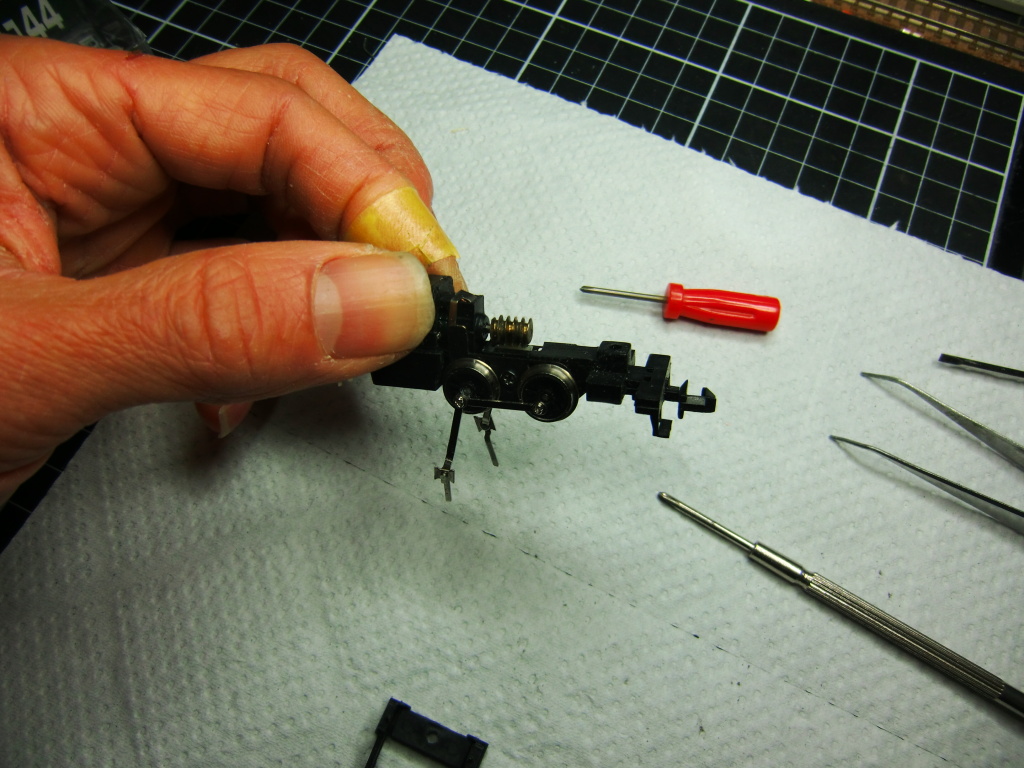

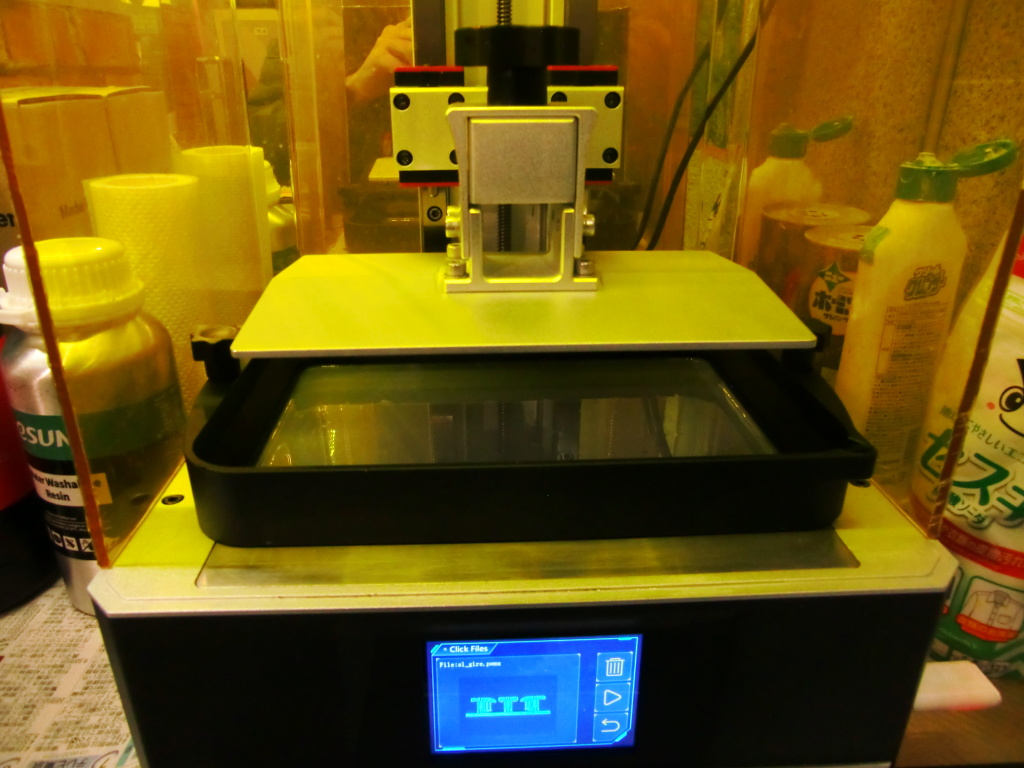

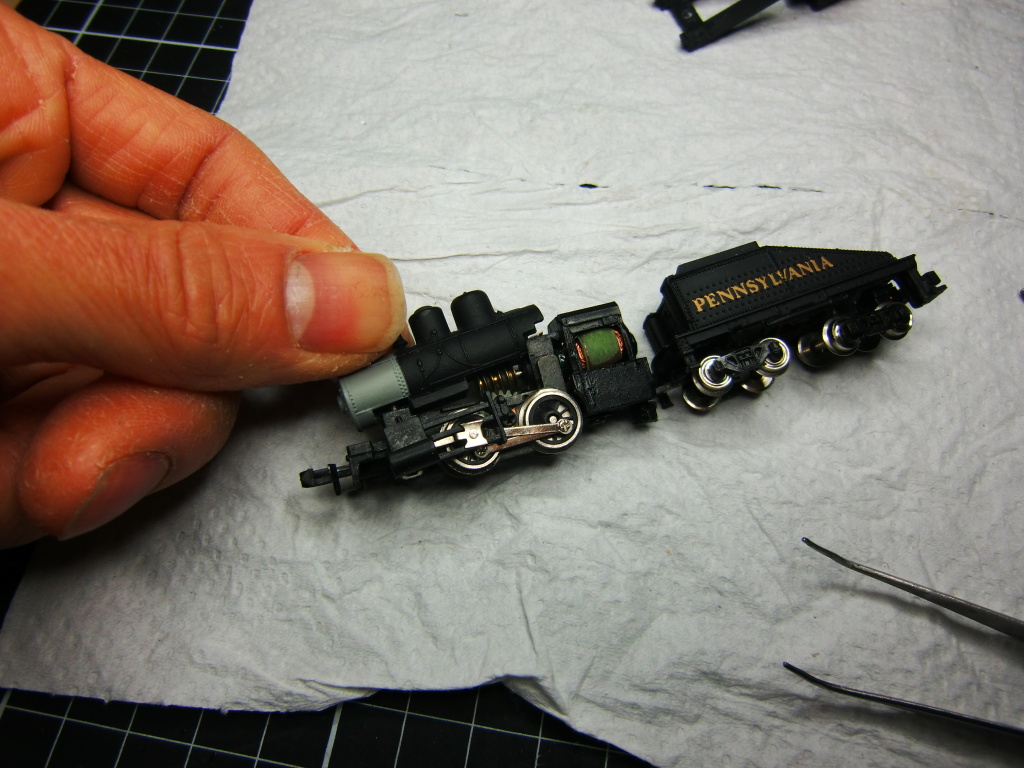

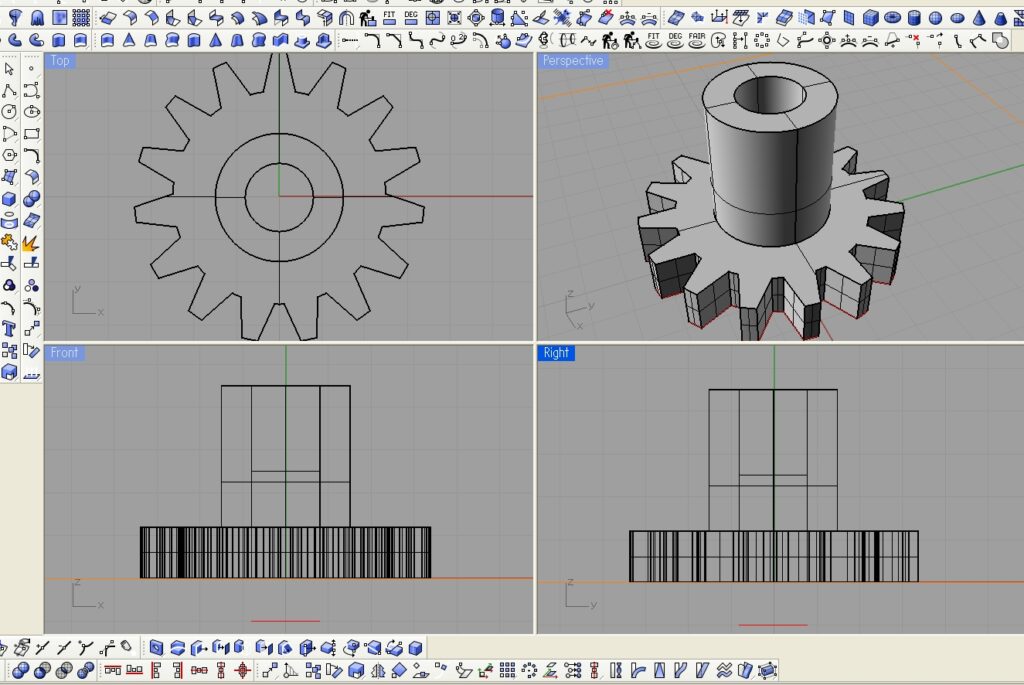

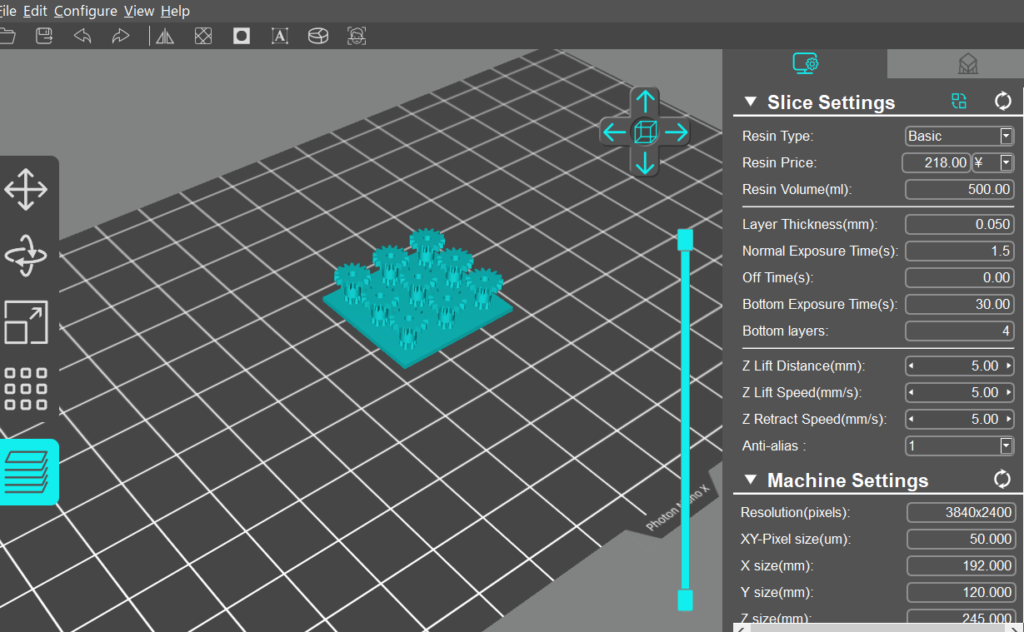

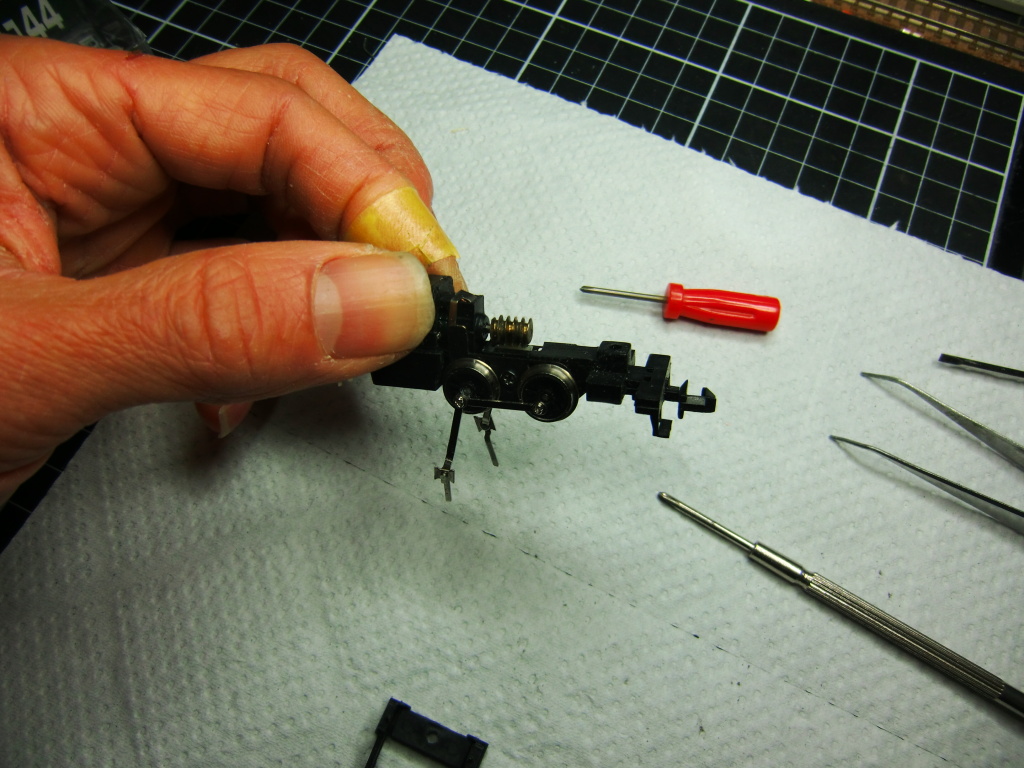

まずは、小さい方の機関車からです。破損したギアを新規に作り直すため設計します。

このあと3Dプリンターで出力するわけですが、恐らく1度ではうまくいかないと思いますので、出力と修正を何度か繰り返すことになりそうです。

最後には手作業で1つ1つピッチを針ヤスリで削っては確認を何度も繰り返しております。

ようやく抵抗なくスムーズに回る自作ギアの完成です。

既に泥沼にはまっている感じですね。この車両だけでも既にまる2日以上調整と確認を繰り返していますが、どうもうまくいきません。モーター自体もトルク感がなく、非常に弱いです。モーターも1度分解してオーバーホールした方がよさそうですね。まだもう少し時間はかかりそうですね。

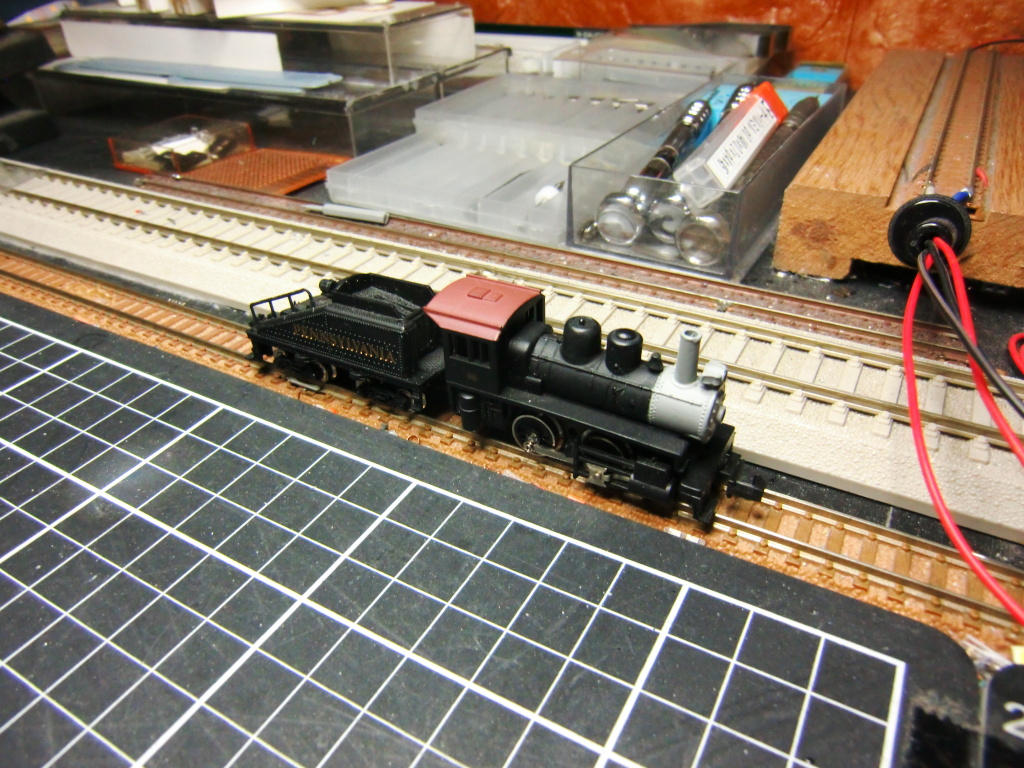

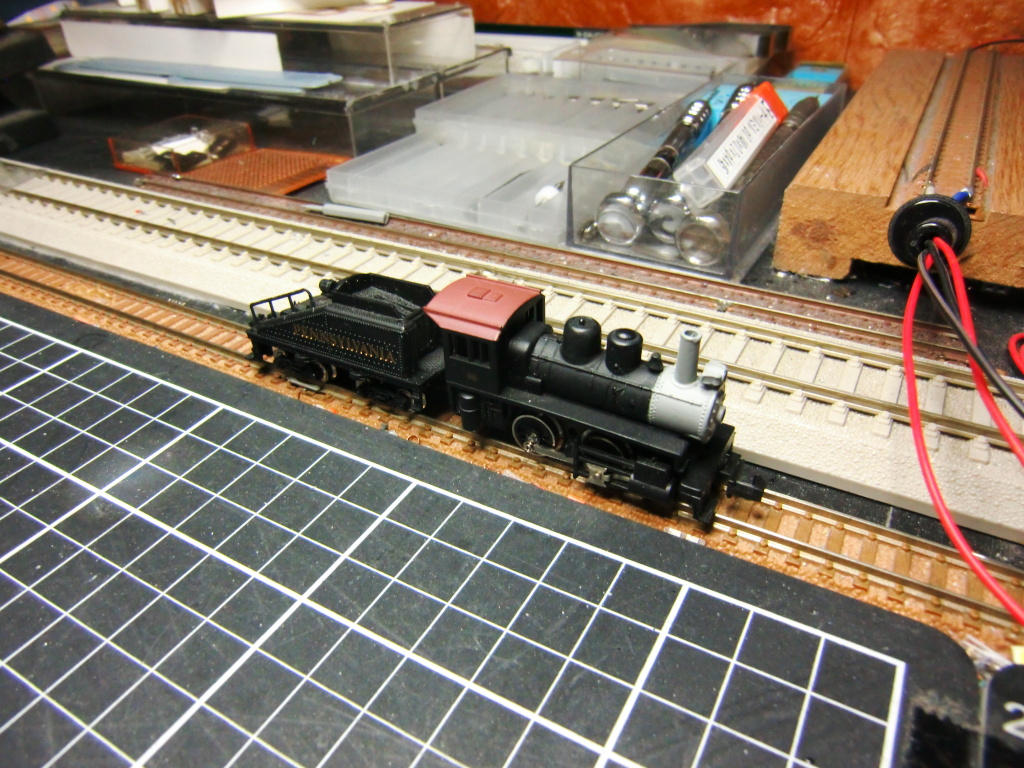

かなり微妙な調整が幾度となく続きましたが、ようやく動くようになりました。あとは5~10分程度の連続走行テストを行って作業は完了です。

こちらの機関車もどうにか走行できるまでになりましたが、可能な範囲でのご対応となったことから、走行における不安点感はまだまだあります。この機関車は今まで修理を受けた中で最も難航した作業となりました。