コンテンツへスキップ

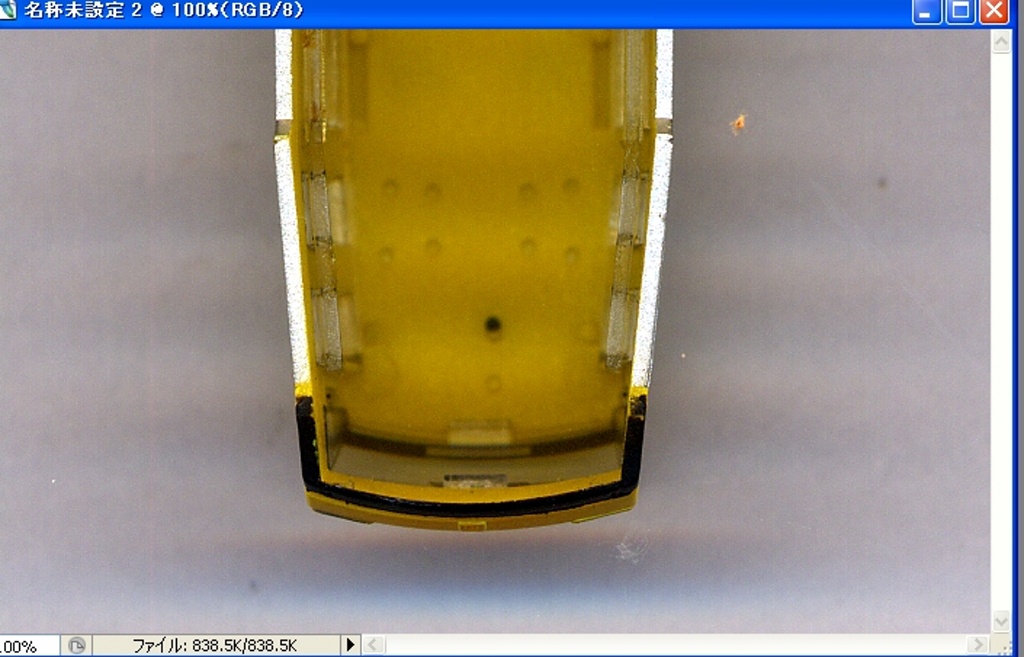

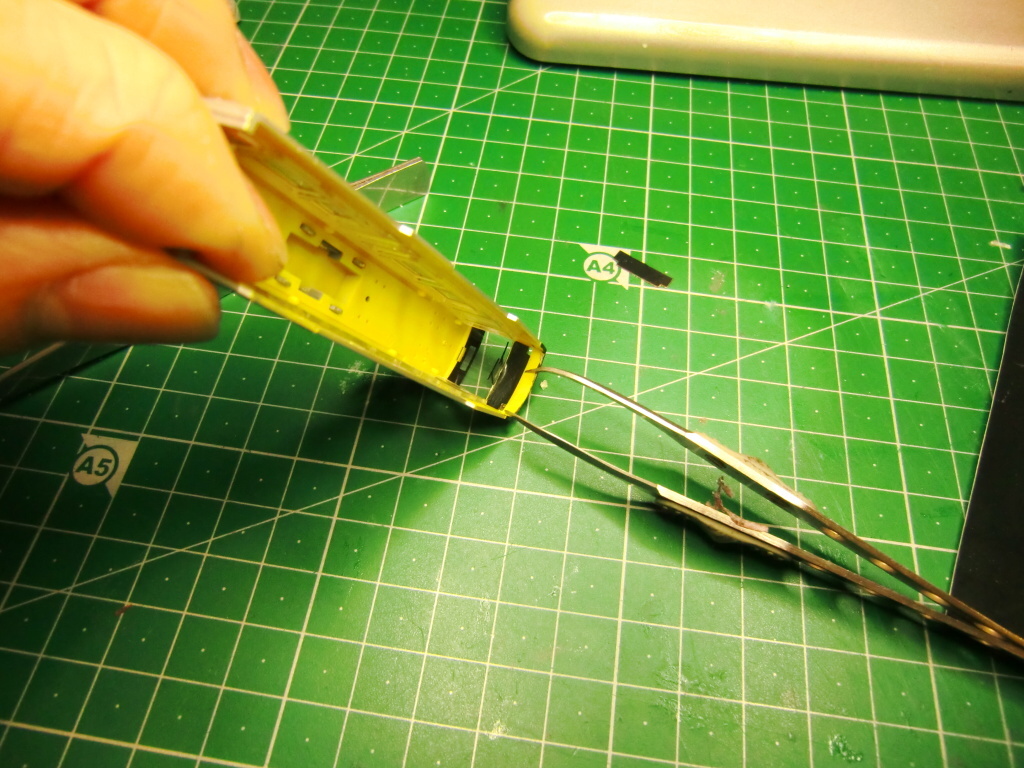

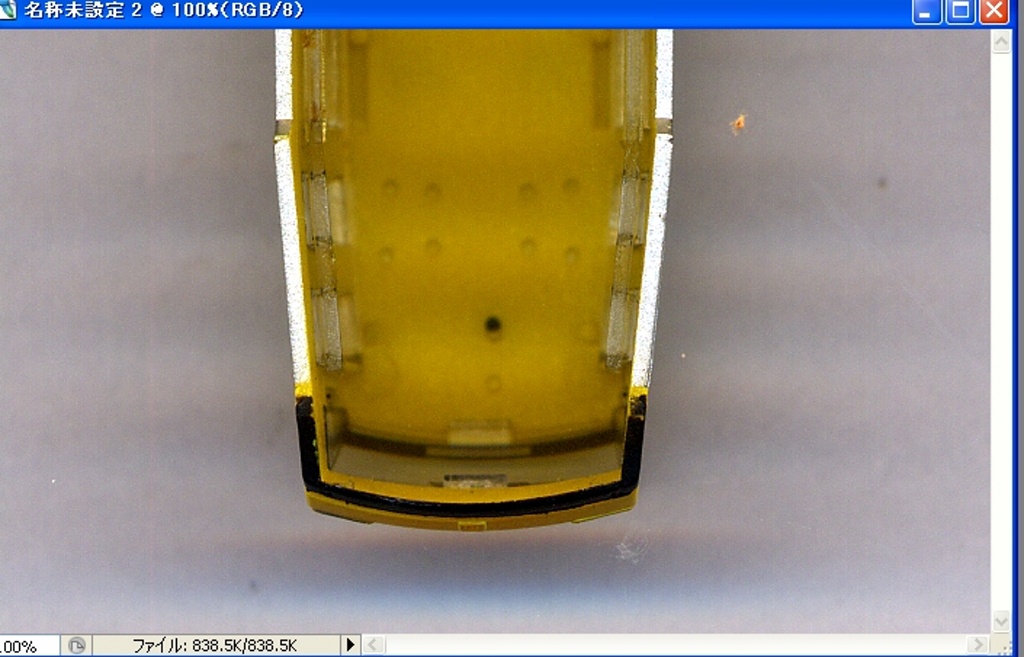

まずは車体を分解して、内部構造を確認して作業手順を決めていきます。

車体をスキャンしてPCに取り込みます。

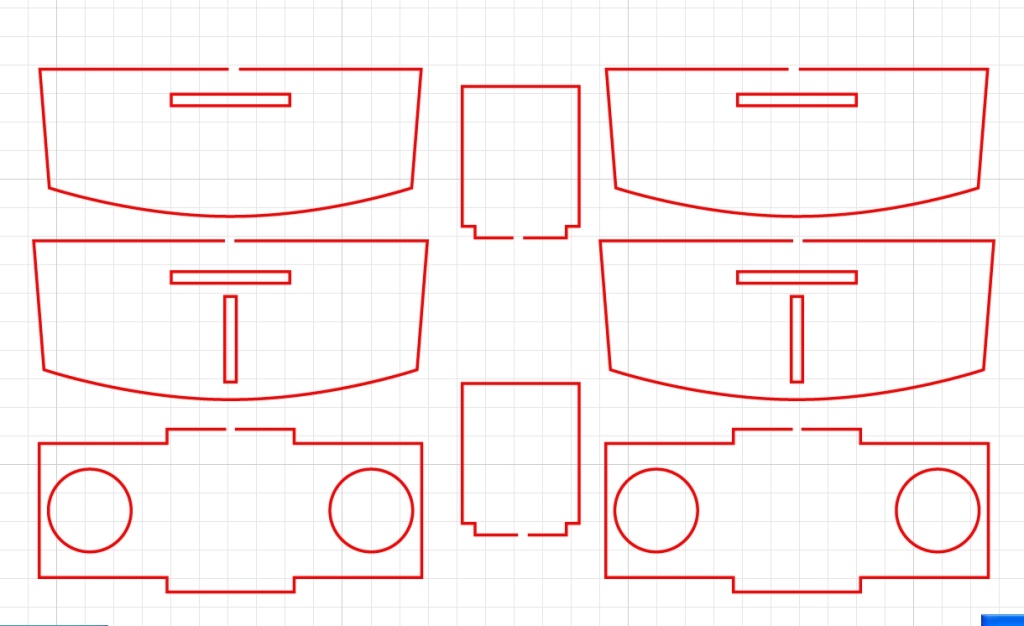

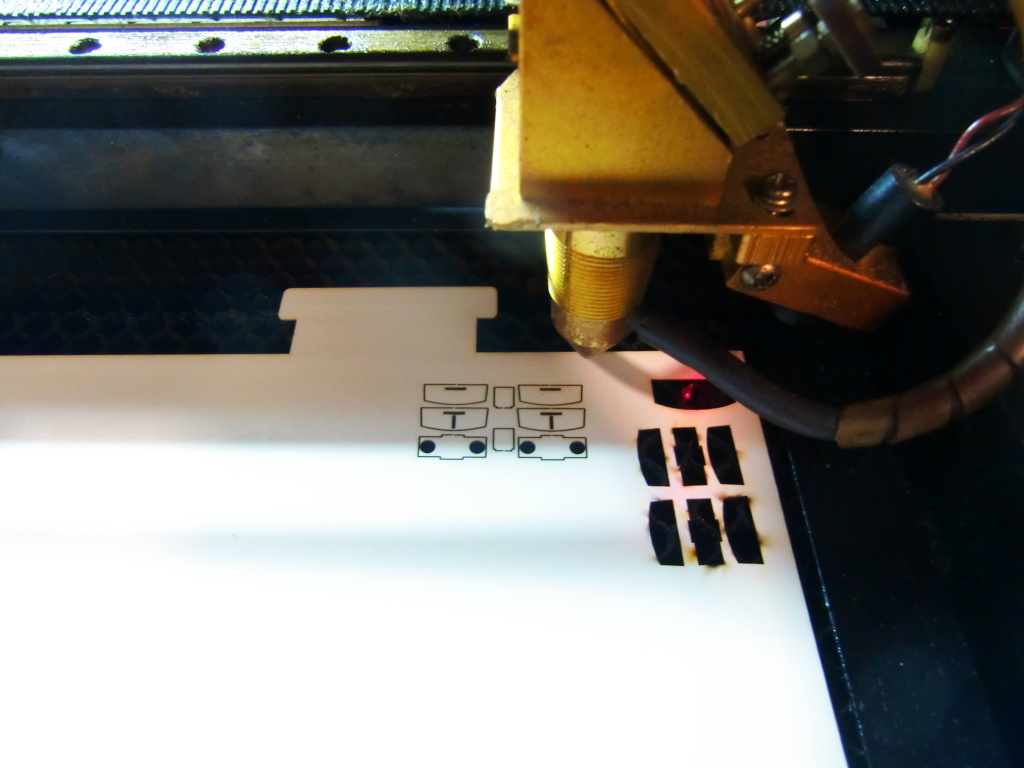

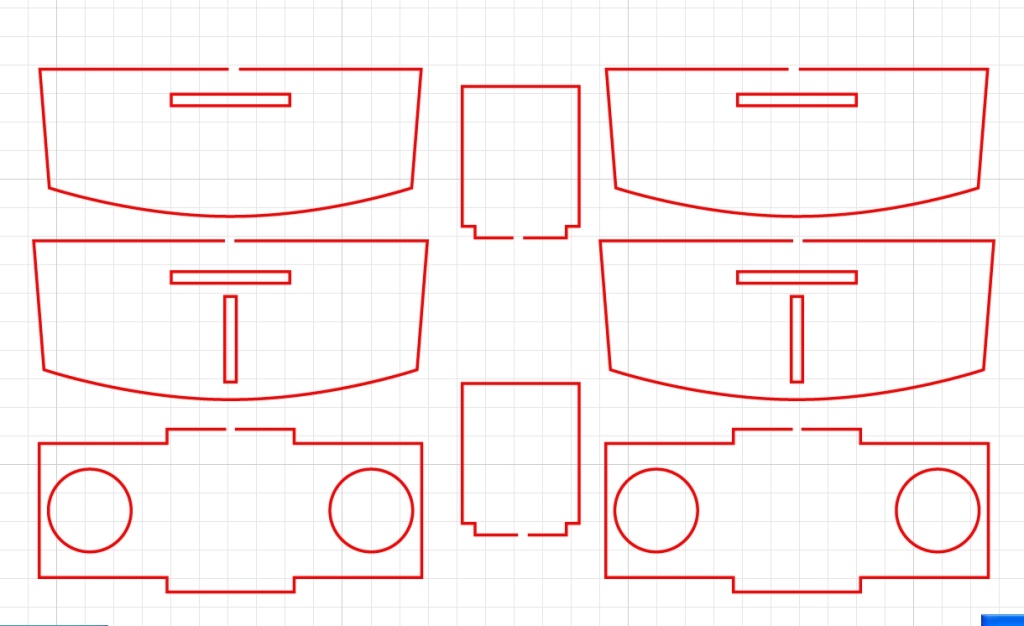

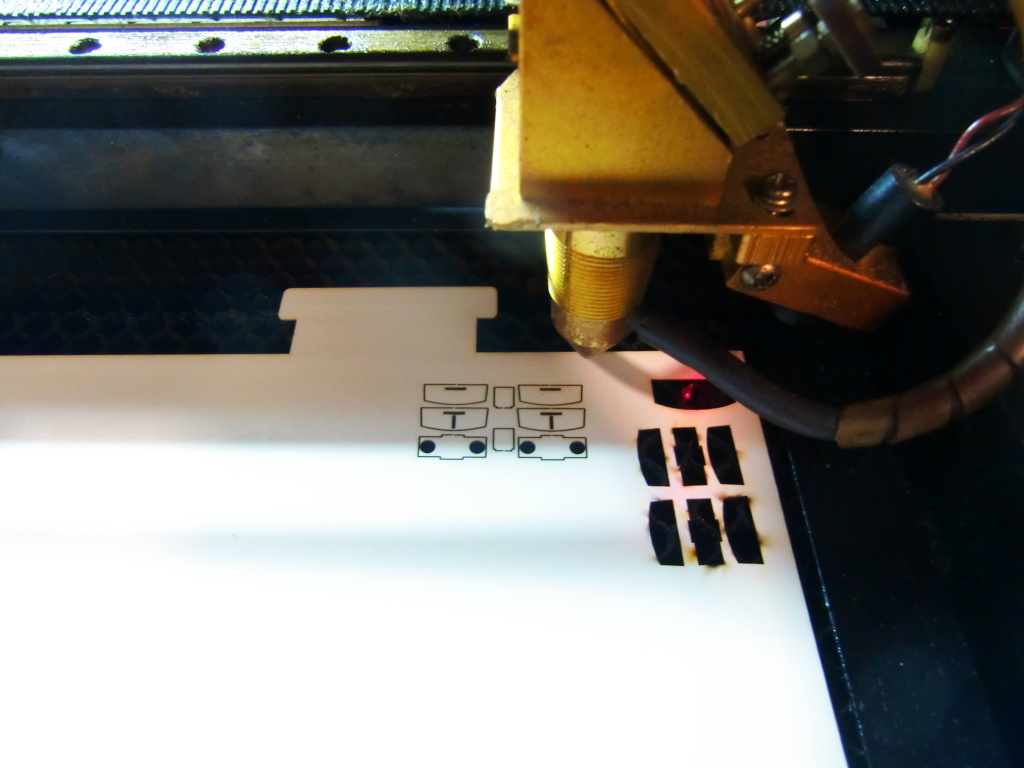

ライトユニットの試作を作ります。

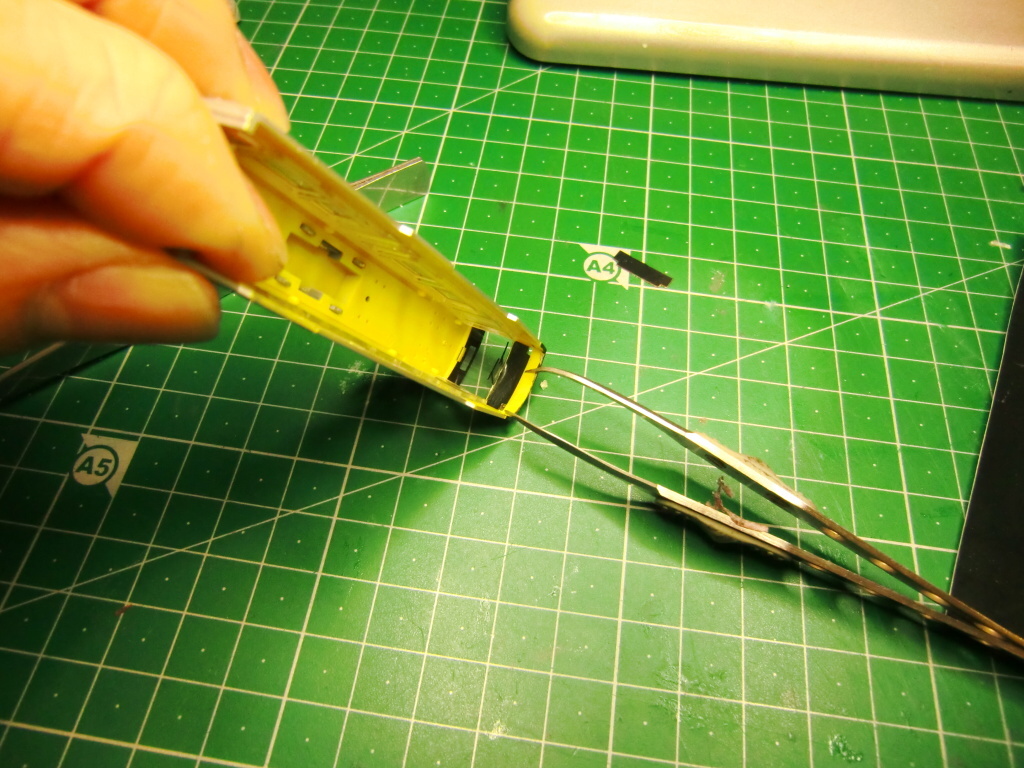

車体のサイズに合っているかなど現物合わせで確認します。

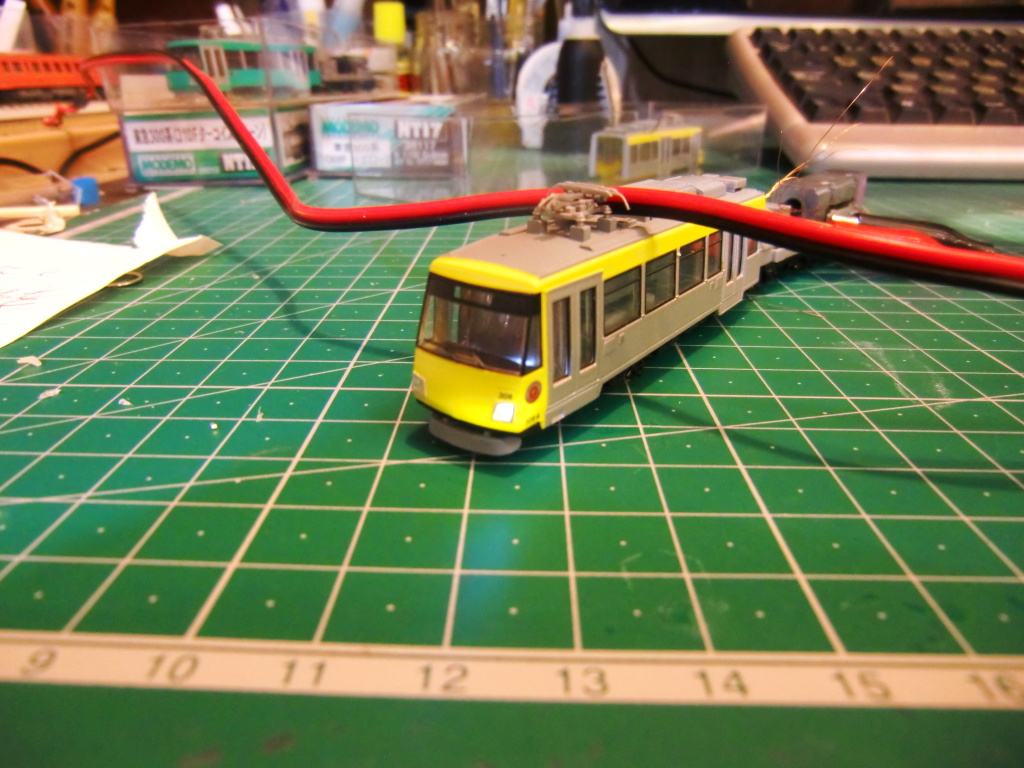

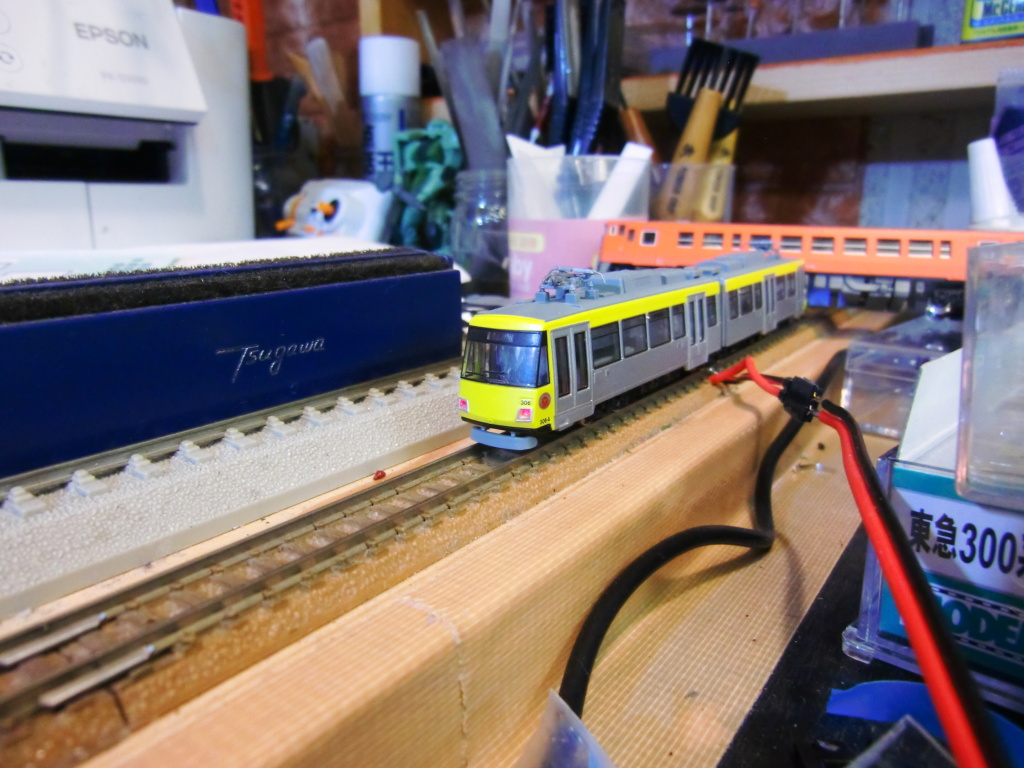

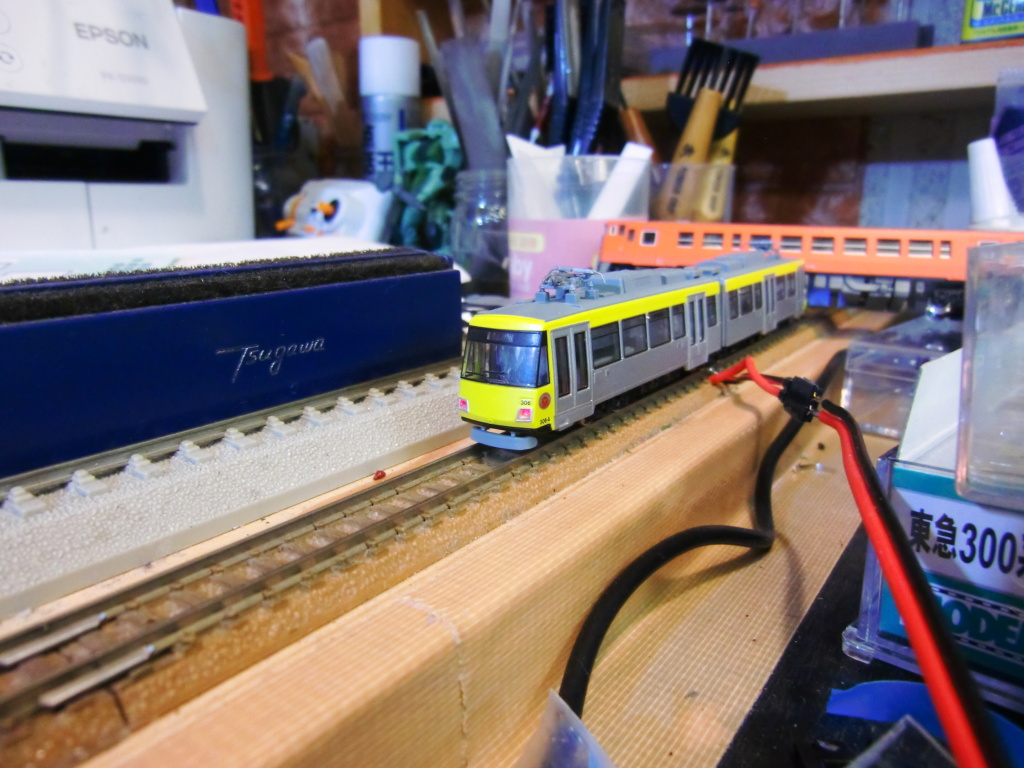

部品を組み立てて車体に組込んでテストします。

ライトの位置関係を確認しながら、部品のサイズと形状の調整を繰り返していきます。

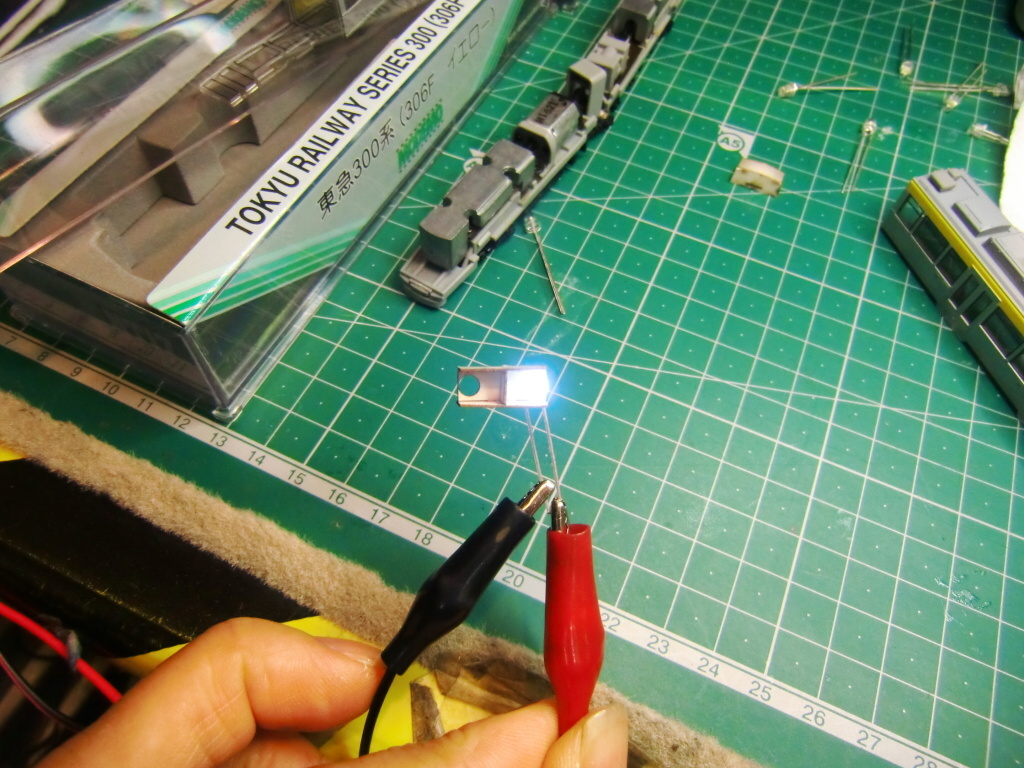

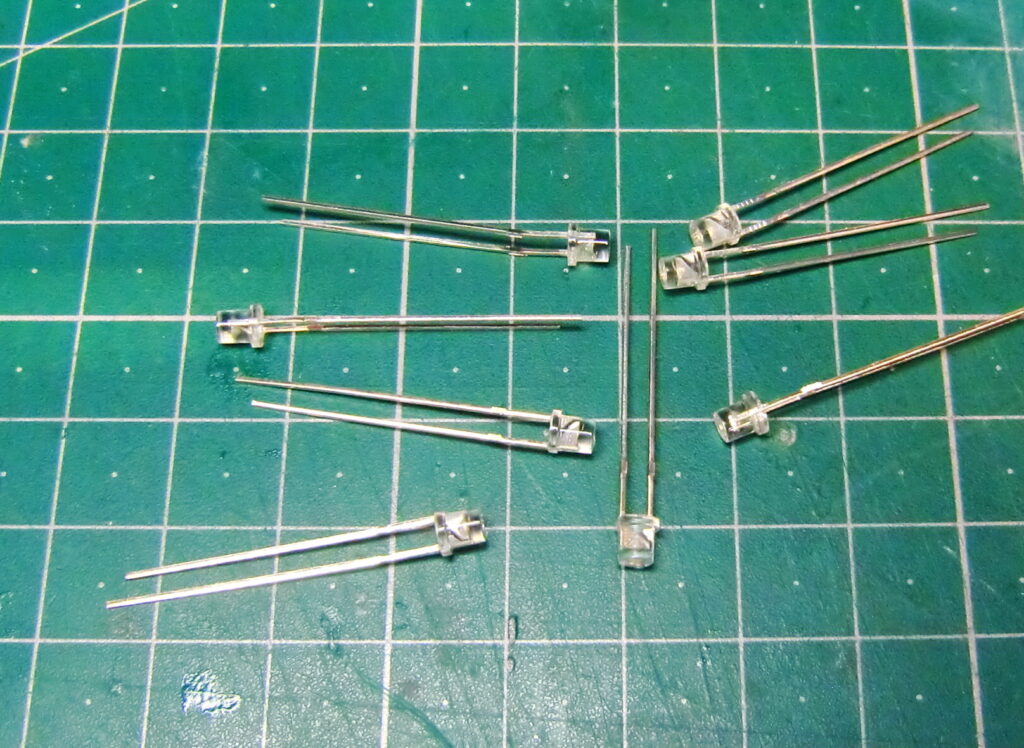

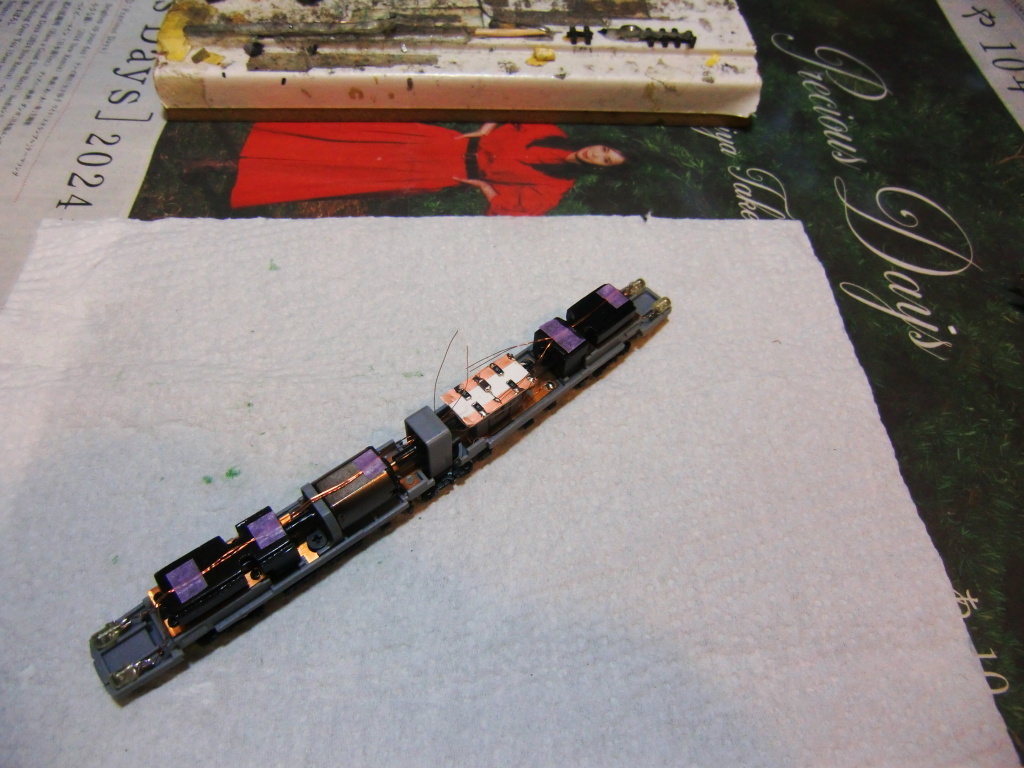

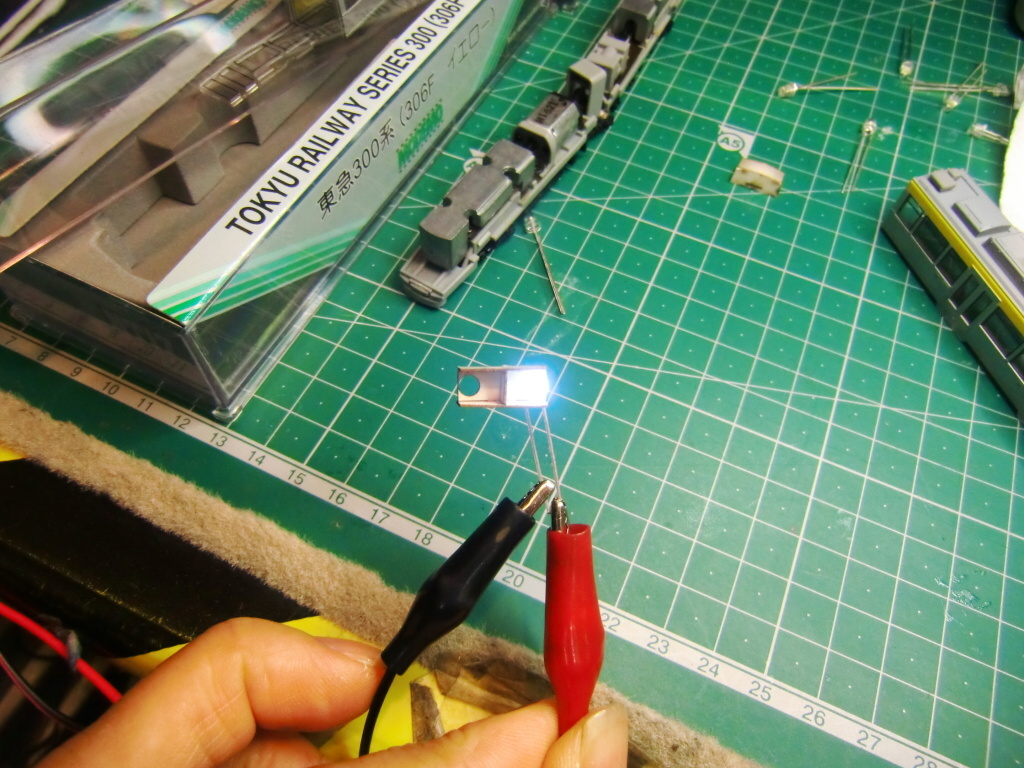

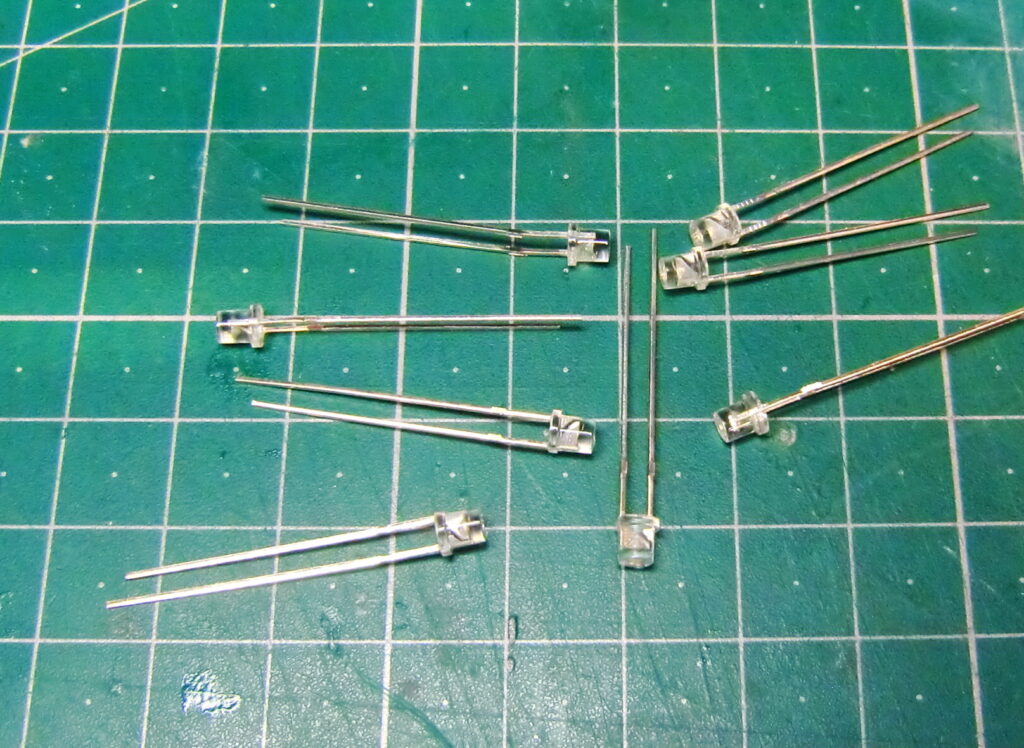

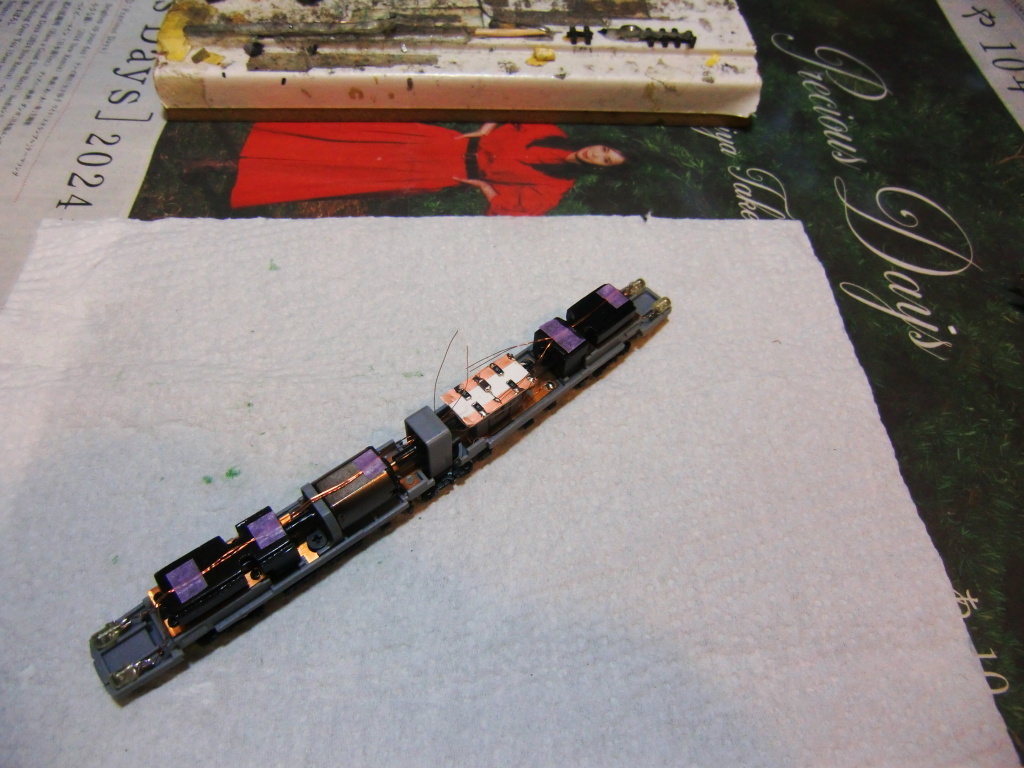

その前に、「白・赤」の2色LEDを作ります。通常であれば、内部スペースの問題からチップLEDを採用しますが、こちらの車体では比較的スペースに余裕があるため、砲弾型のLEDを使用しています。

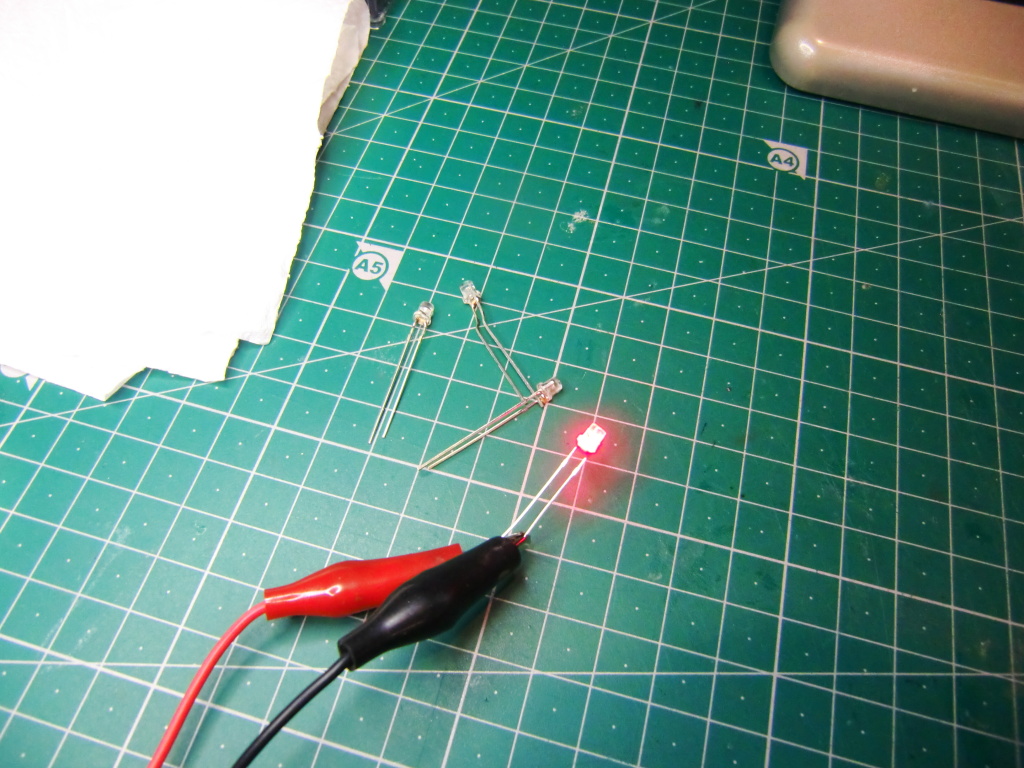

白色LEDの後方に赤のチップLEDを配置することで、ヘッドとテールを1つのLEDで実現できます。

全部で8本加工して作ります。

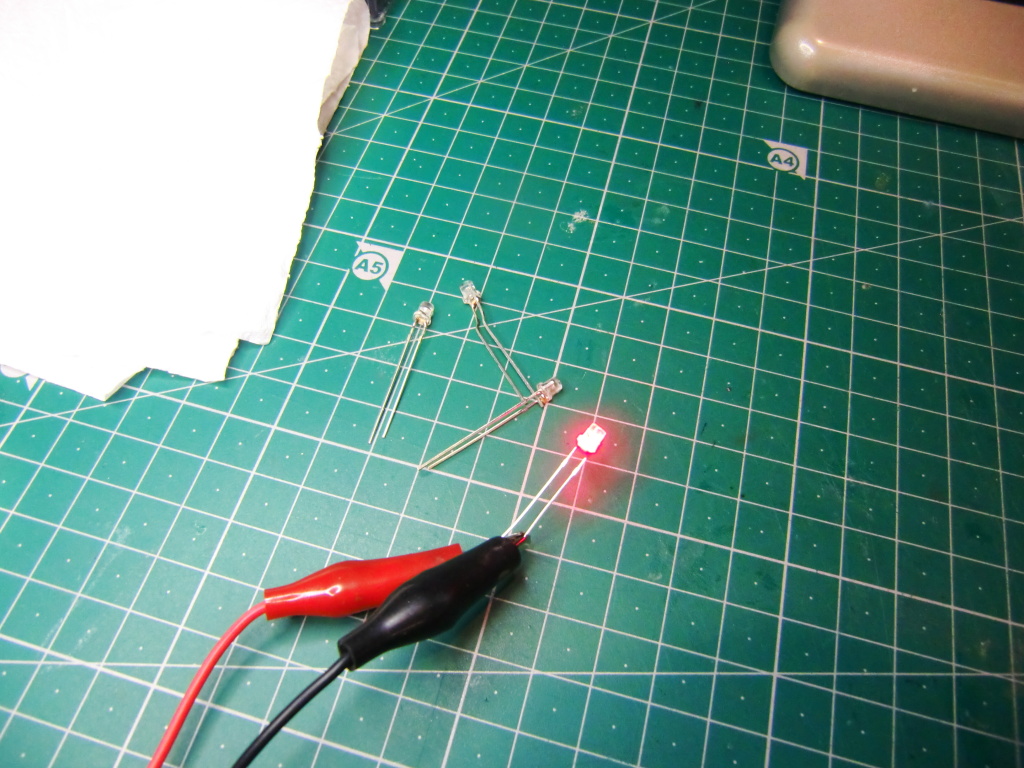

加工が終わった段階ですべてのLEDの点灯テストを行います。

何度か現物合わせを重ねながら出来上がった部品がこちらです。大きな変更点としては、LEDの配置を約1mm程度前方に移動しています。このあと「パーツ組立て>LED組込み>遮光塗装」の順でユニットを完成させます。

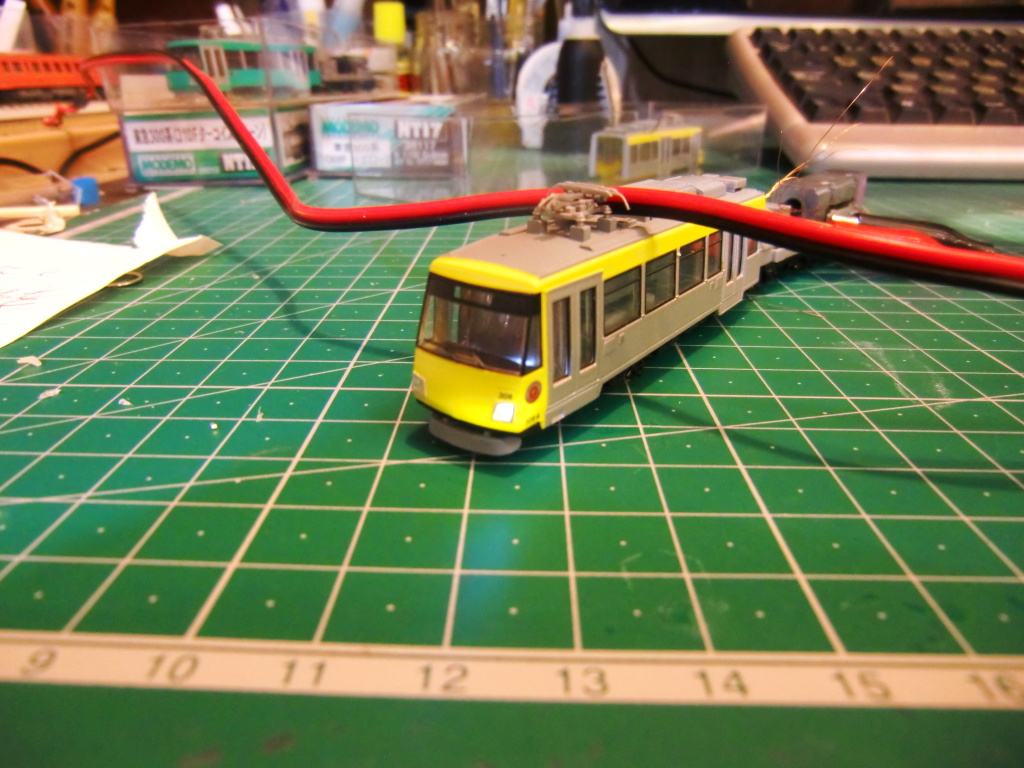

ライトの光り具合を見ていきます。このあと各部の遮光処理と光源のマスクを行います。

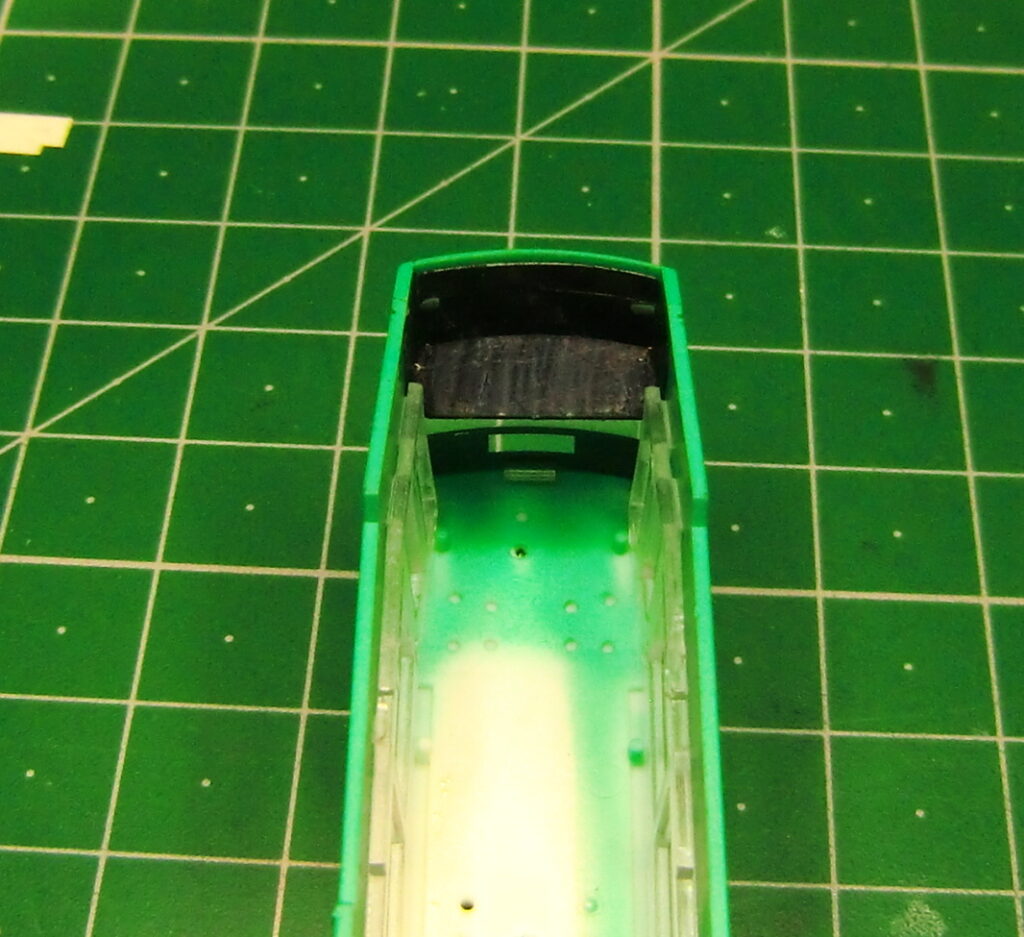

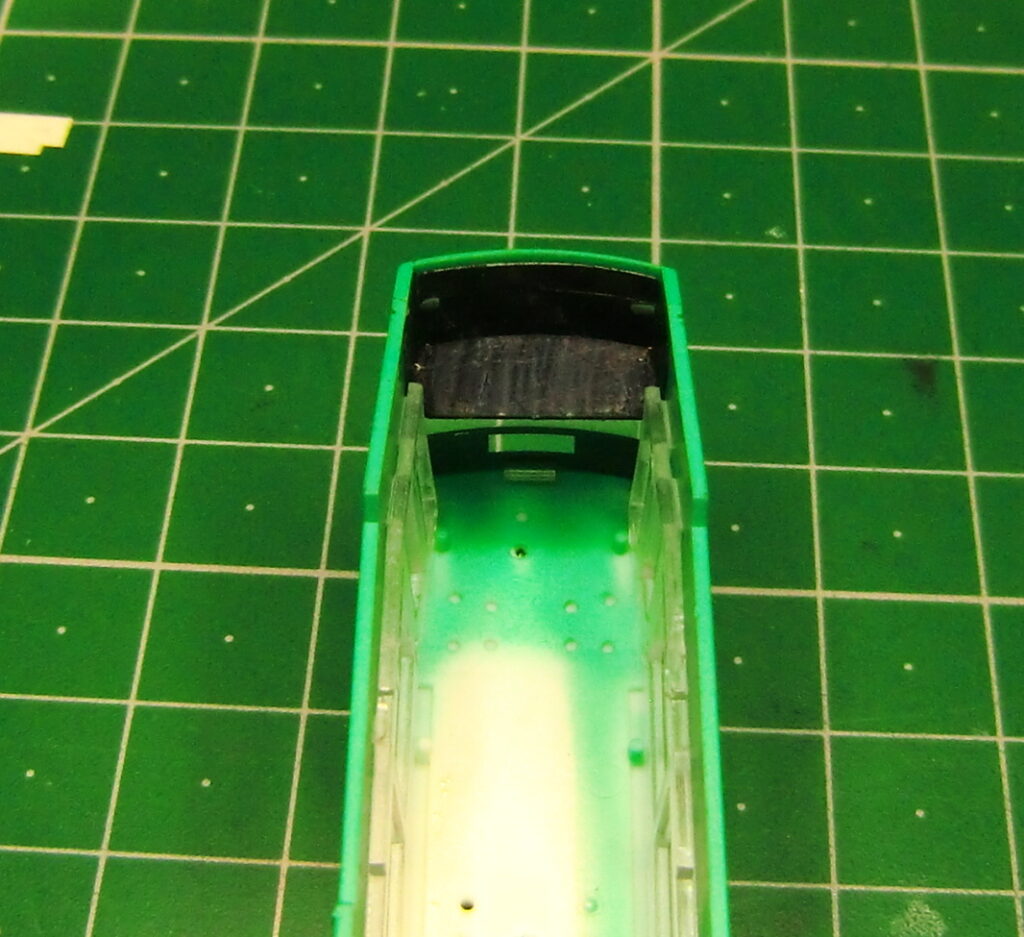

まずは、正面上部を遮光します。

次に車体の湾曲の形状に合わせた部品を作り遮光板を上部に組込みます。

ガラスパーツで遮光板を挟み込みます。

ライトを残してこのように内部の遮光が出来上がりました。他の車両を同様に加工を施します。

実査にボディーを被せて部品が干渉していないかを確認しておきます。良さそうです。

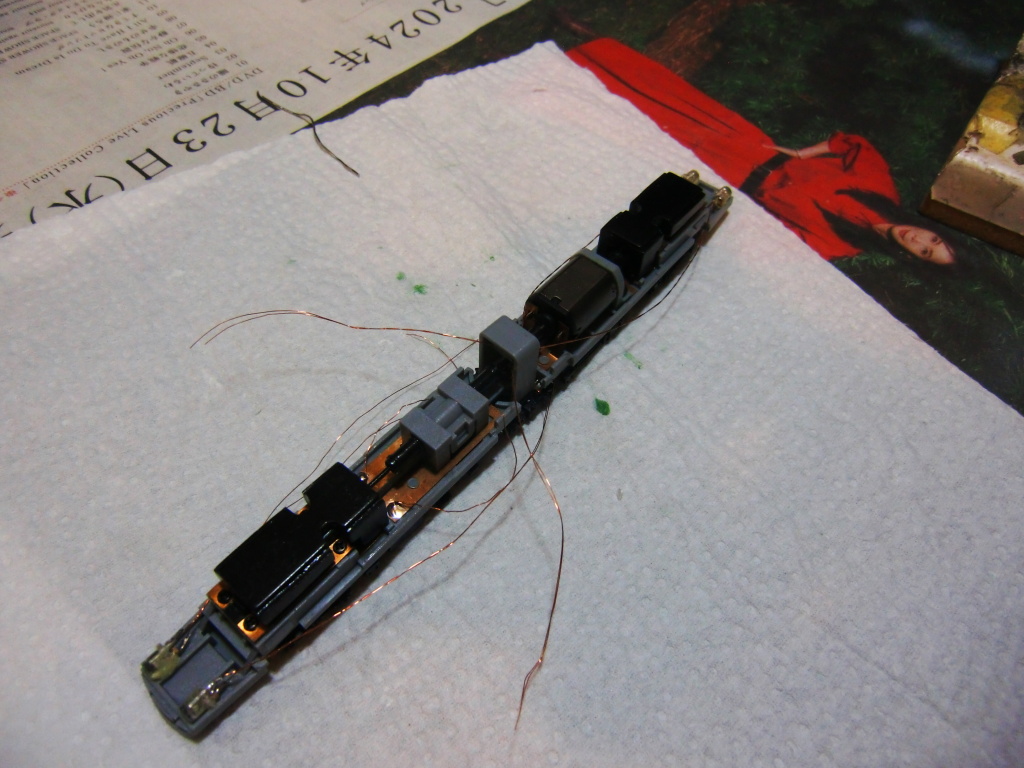

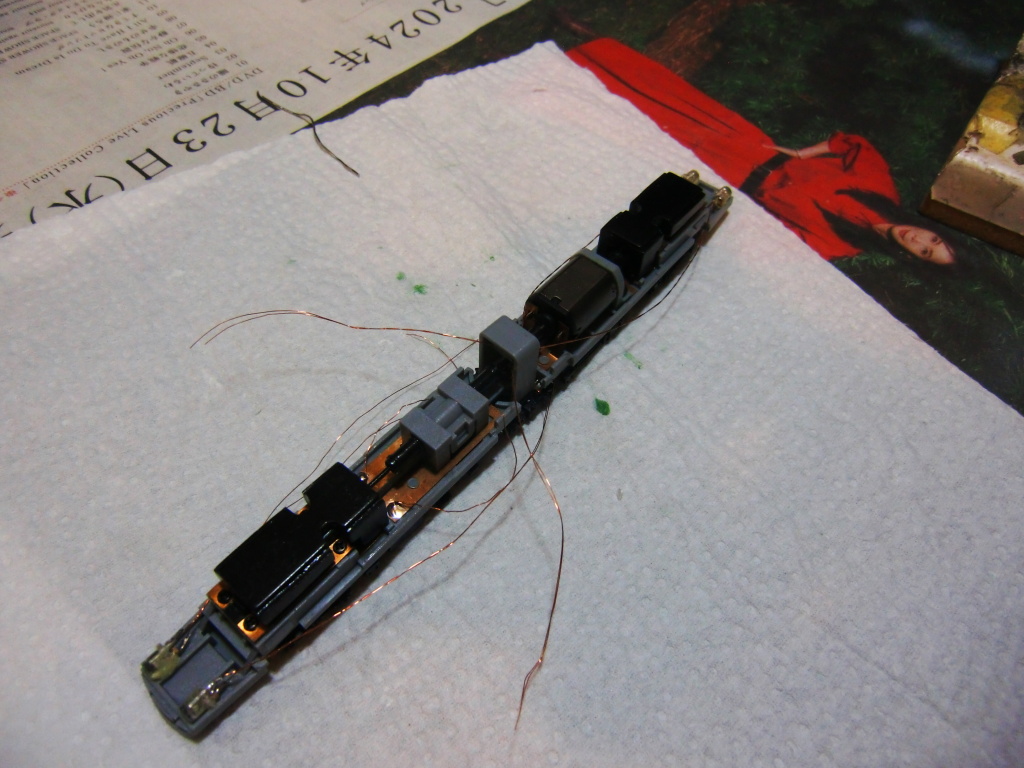

これらの配線を行っていきます。

ボディーを被せてライトの点灯テストと遮光具合を確認します。

ライトユニット周りは大きく変わりました。直接光源をベースに固定してからLED周りを巻く形で遮光しています。

ヘッド&テールが終わったところで、正面の表示機の点灯加工を行います。

それぞれ内部の構造が異なるので、違う方法で組み込みます。

このような部品を作り、ウェイトの上部に固定してLEDの受けを作ります。それをベースとしてサイドビューLEDを配置します。もう一方の車体にはこの方式が適用できませんので、5mmのフラットLEDを絶妙な位置にくるように調整してダイレクトに発行させています。その際に、明るくなりすぎないように抵抗値を高めにしています。

作業完了でございます。