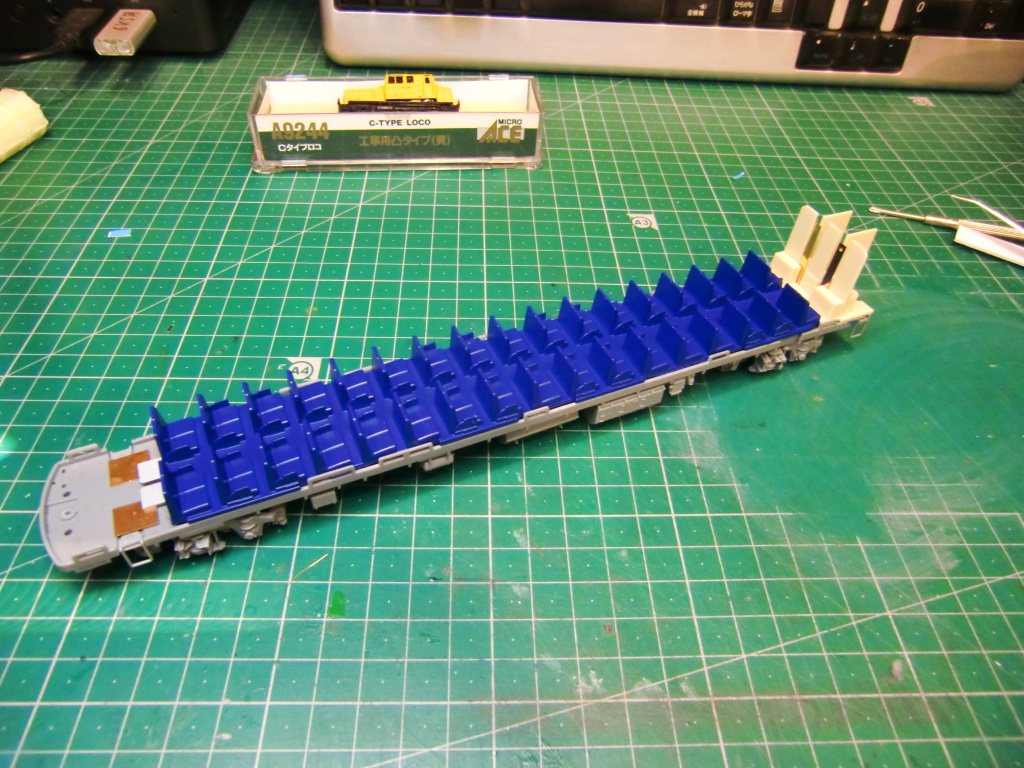

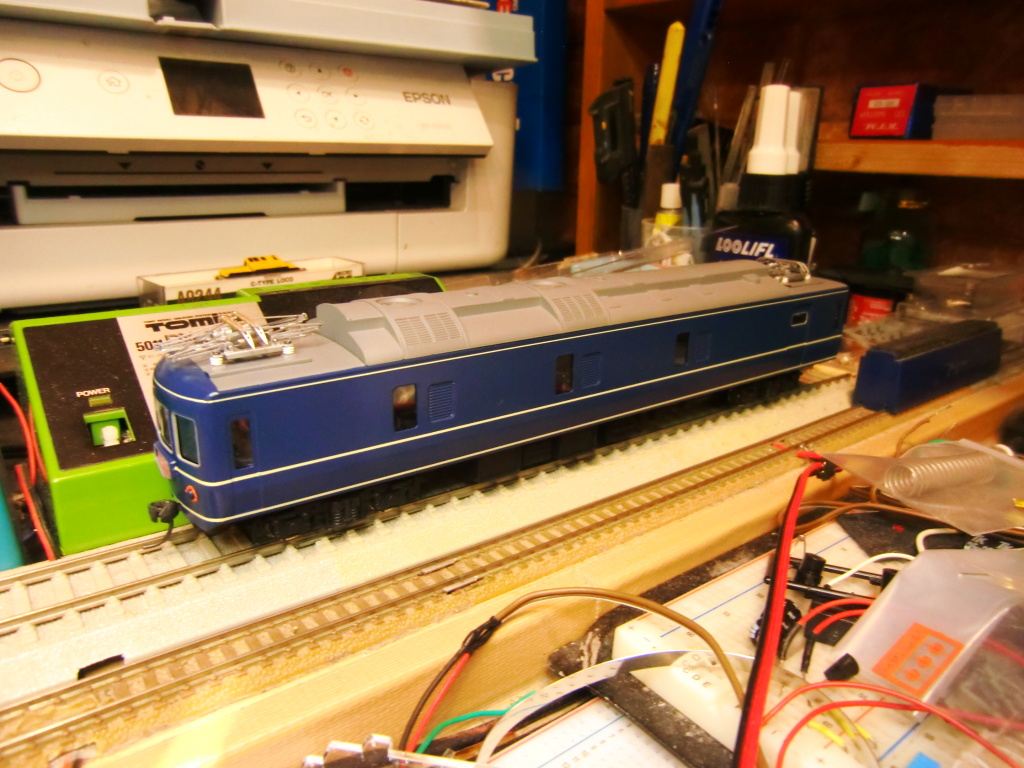

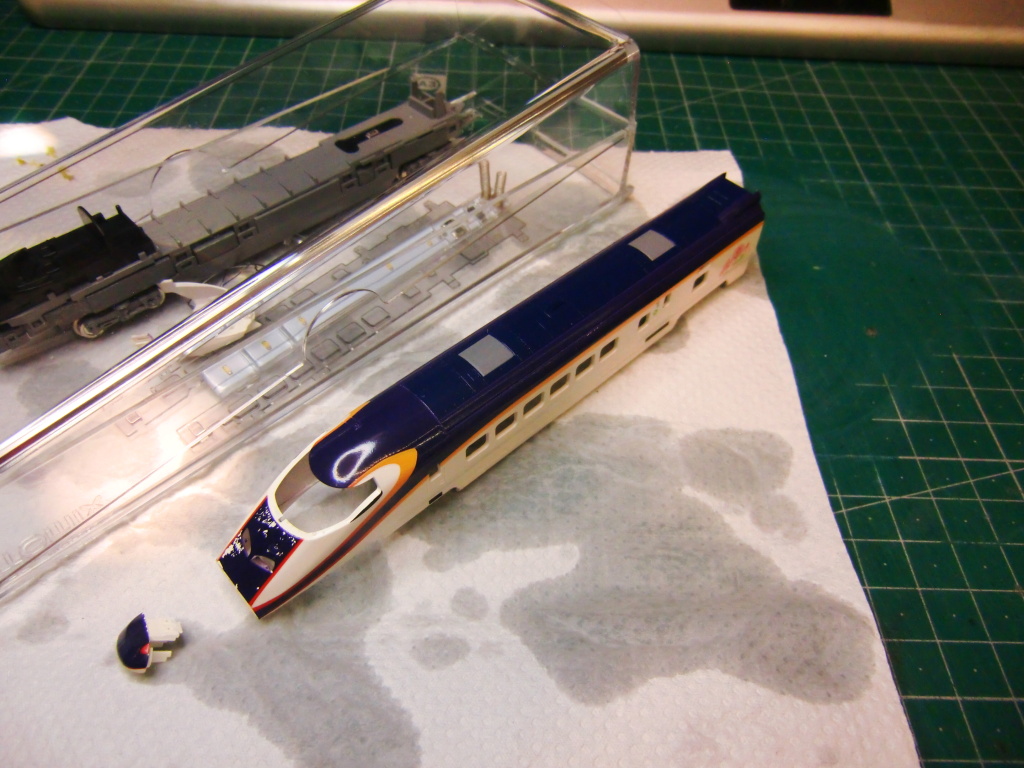

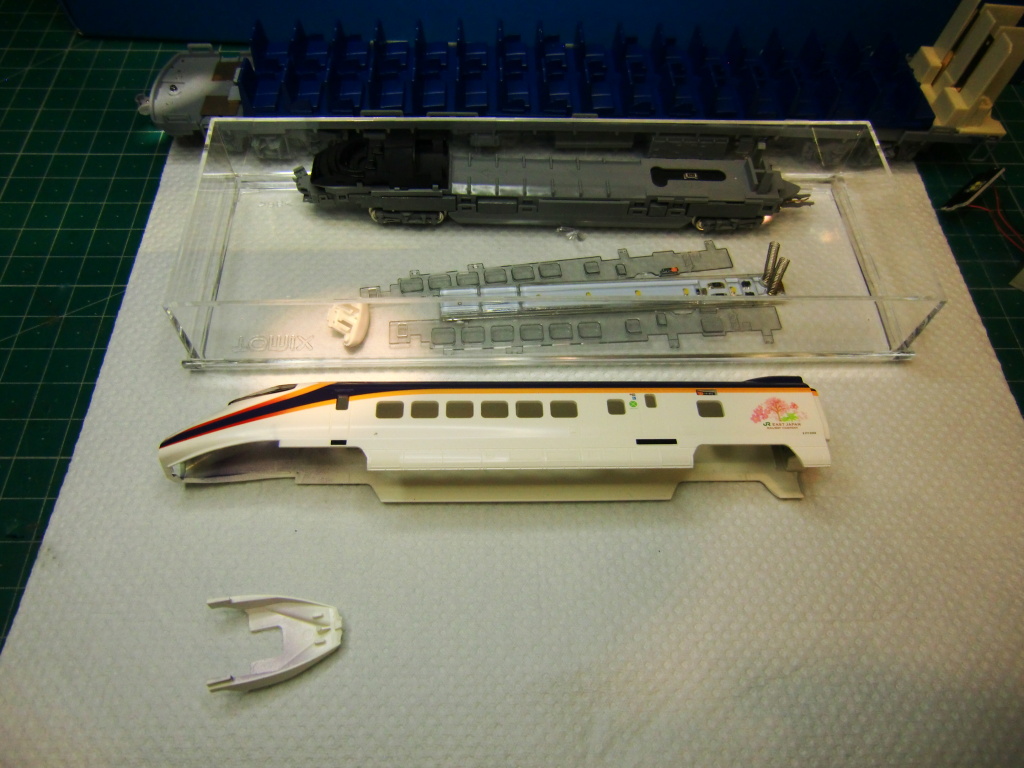

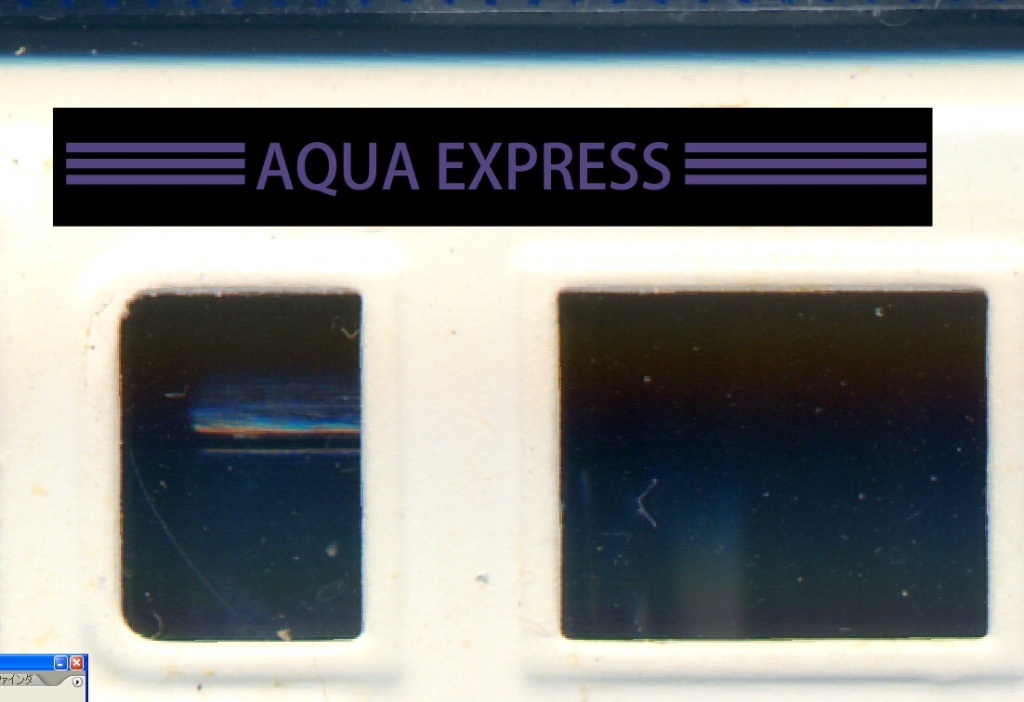

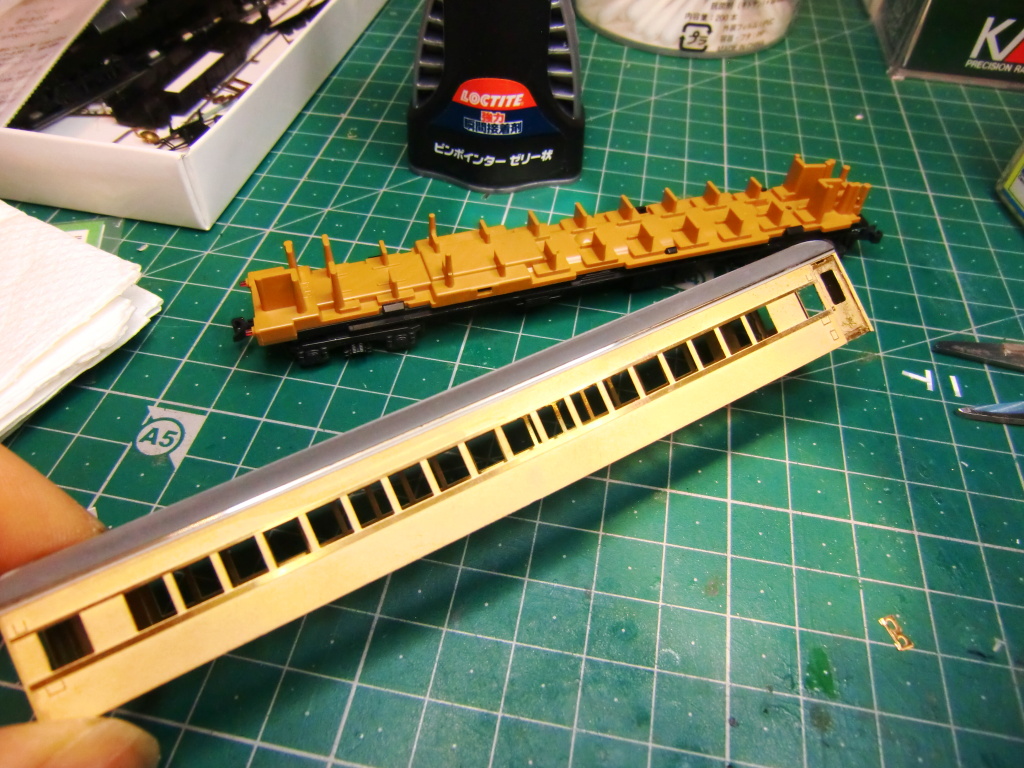

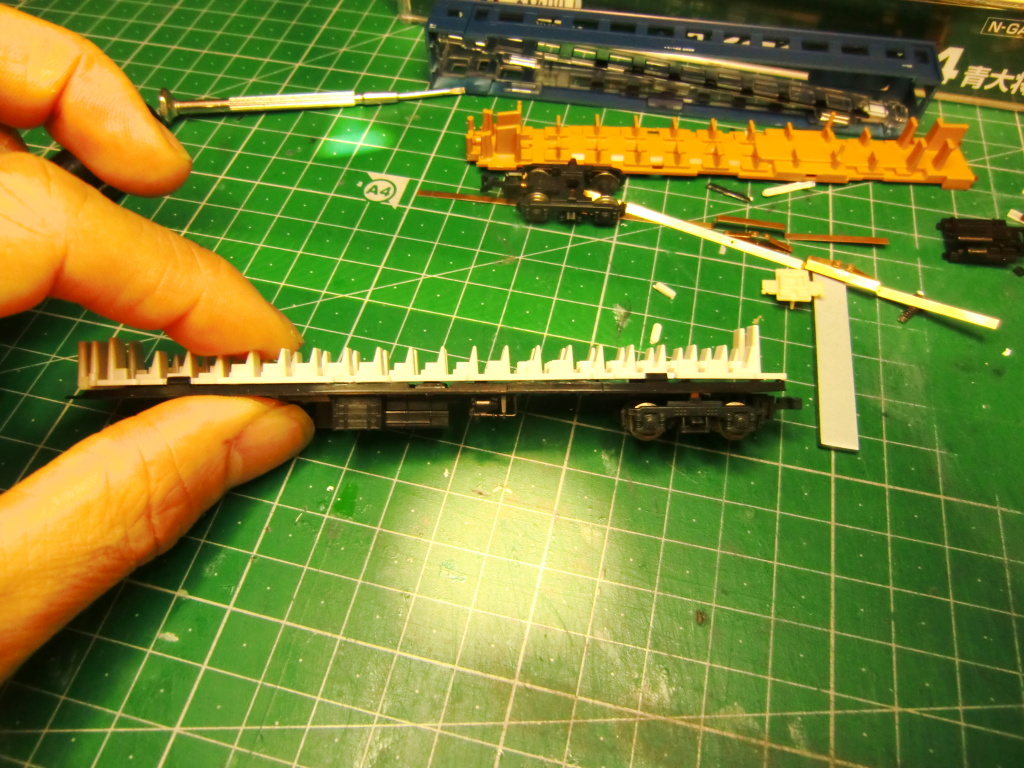

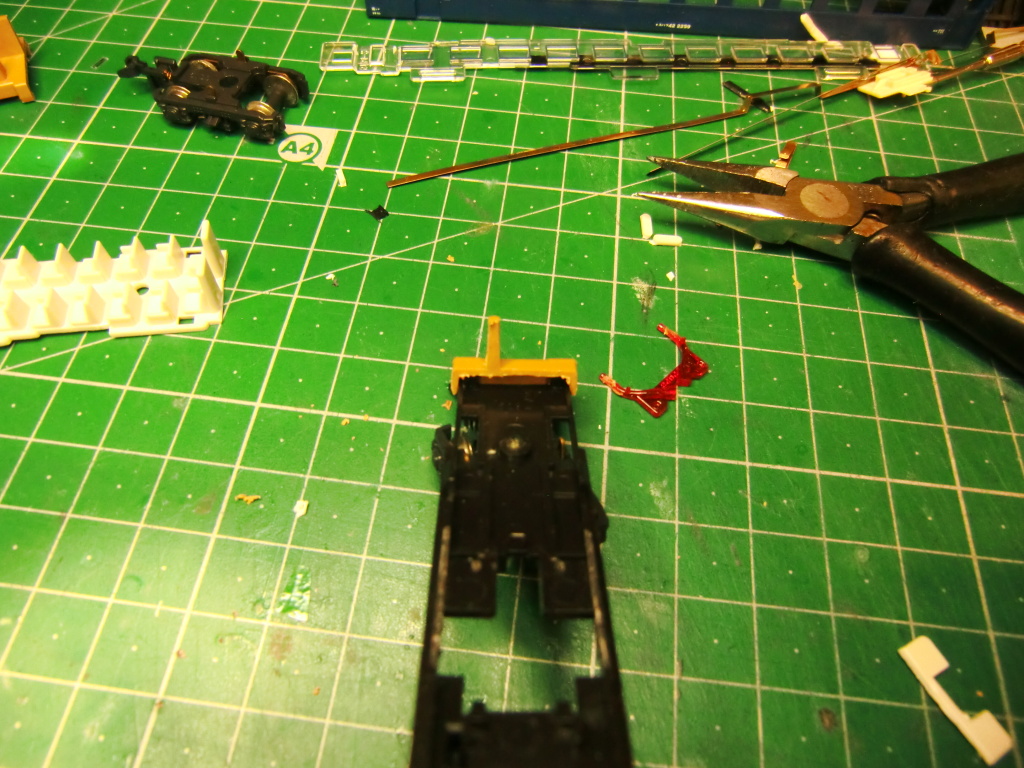

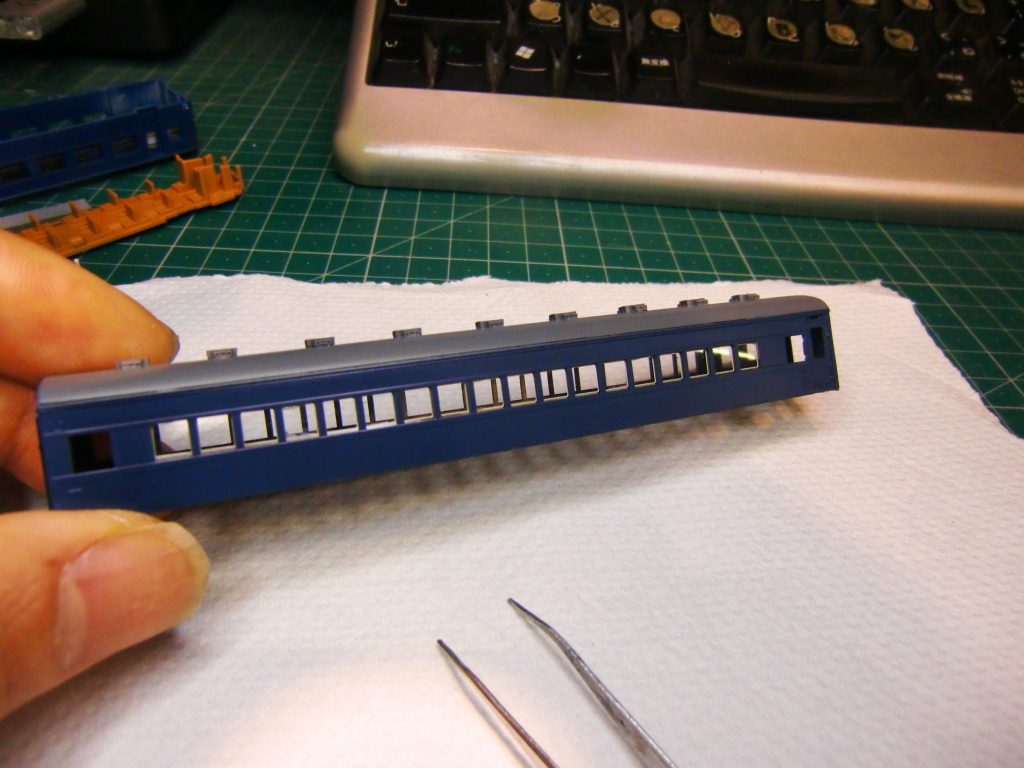

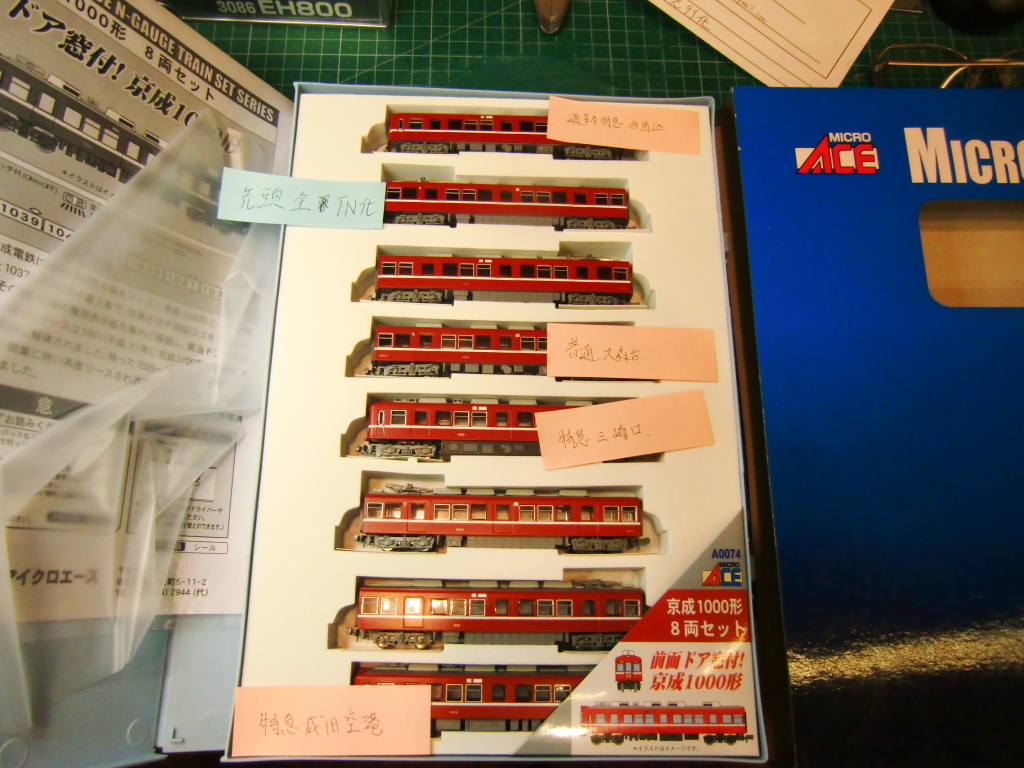

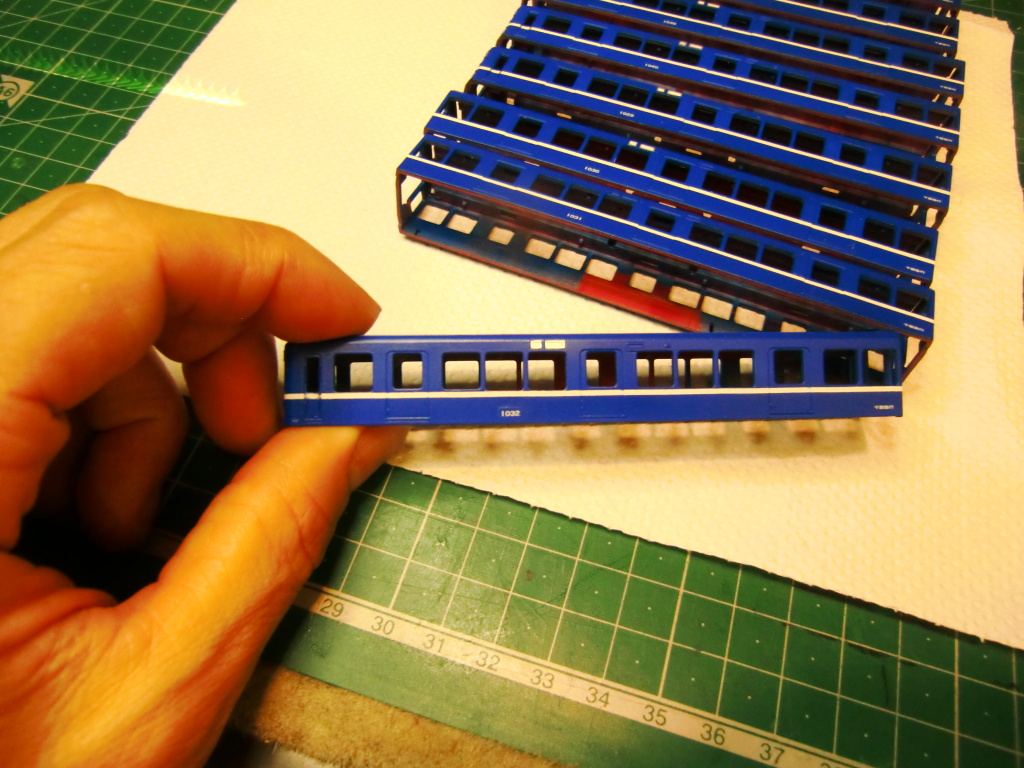

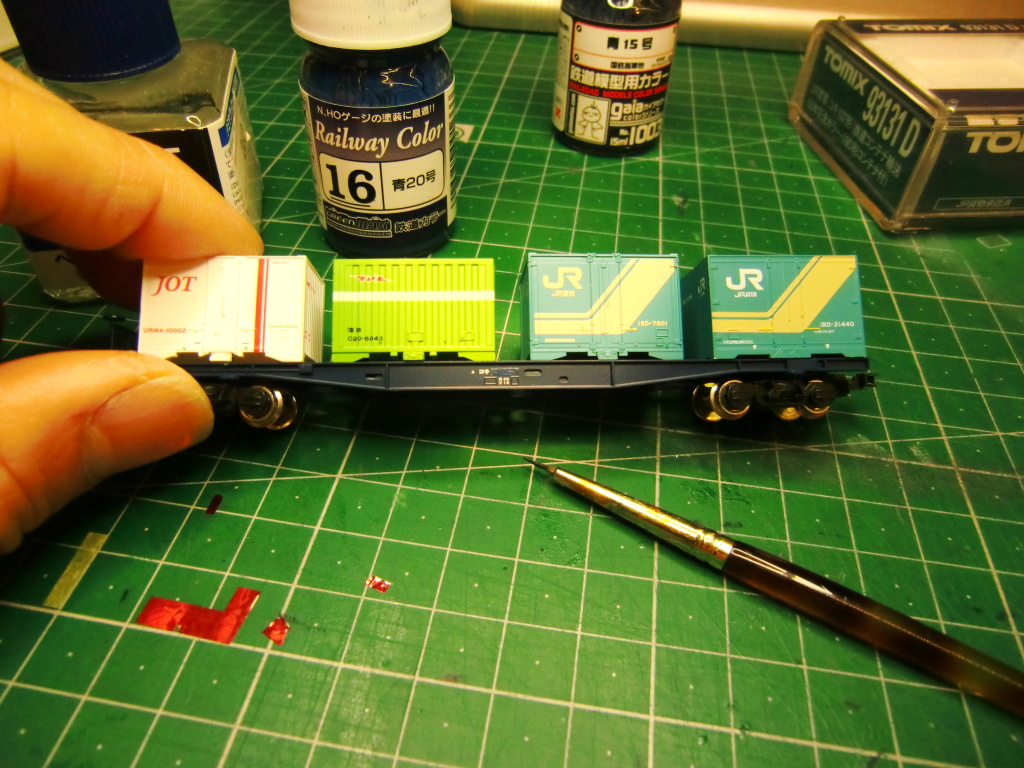

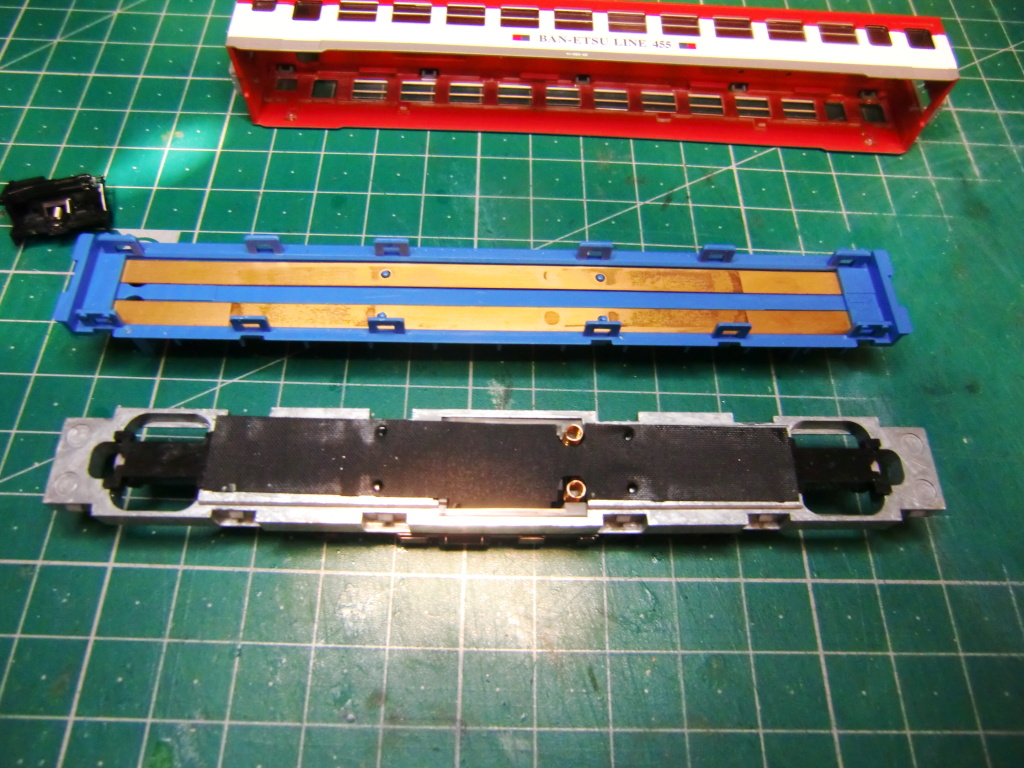

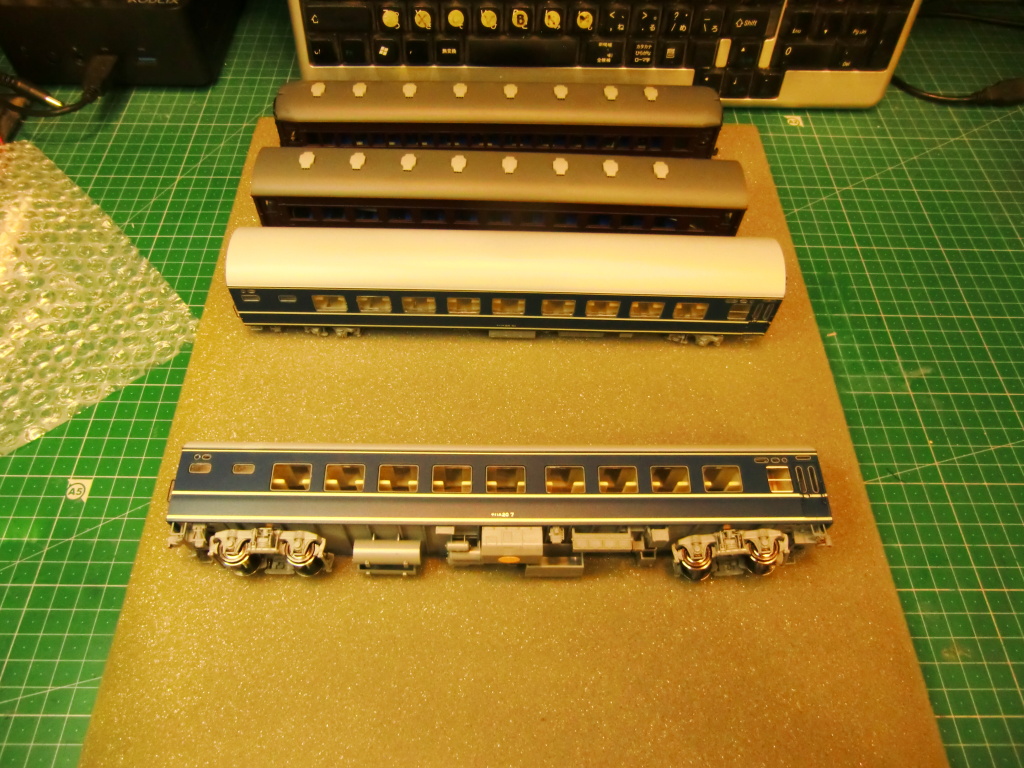

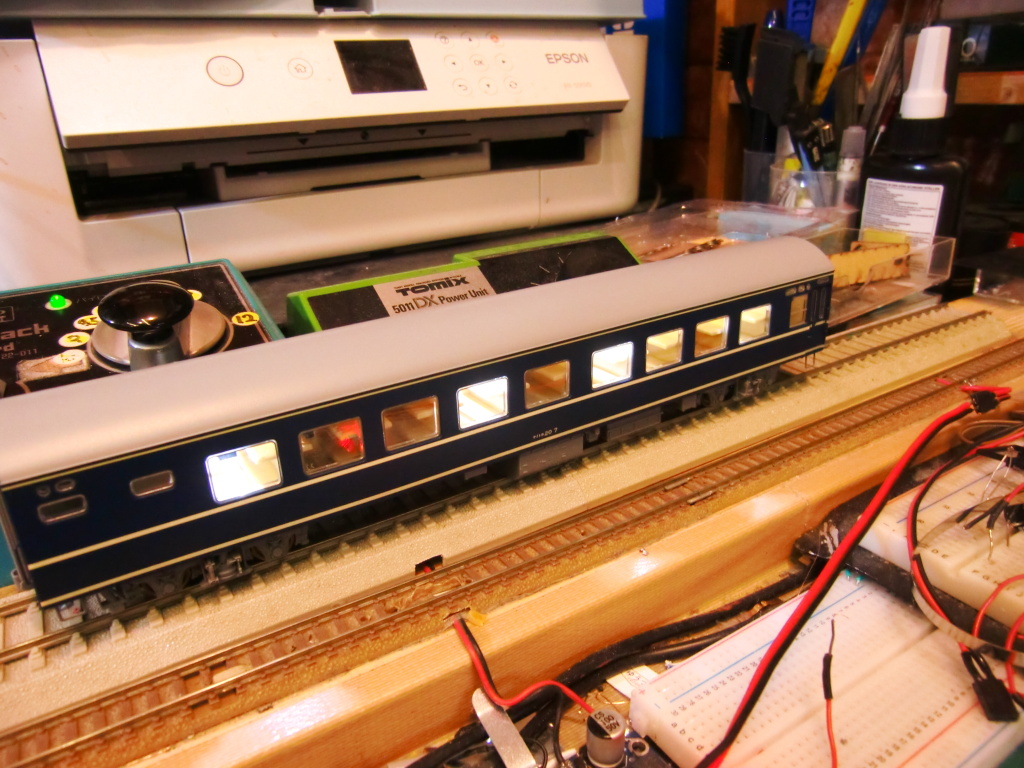

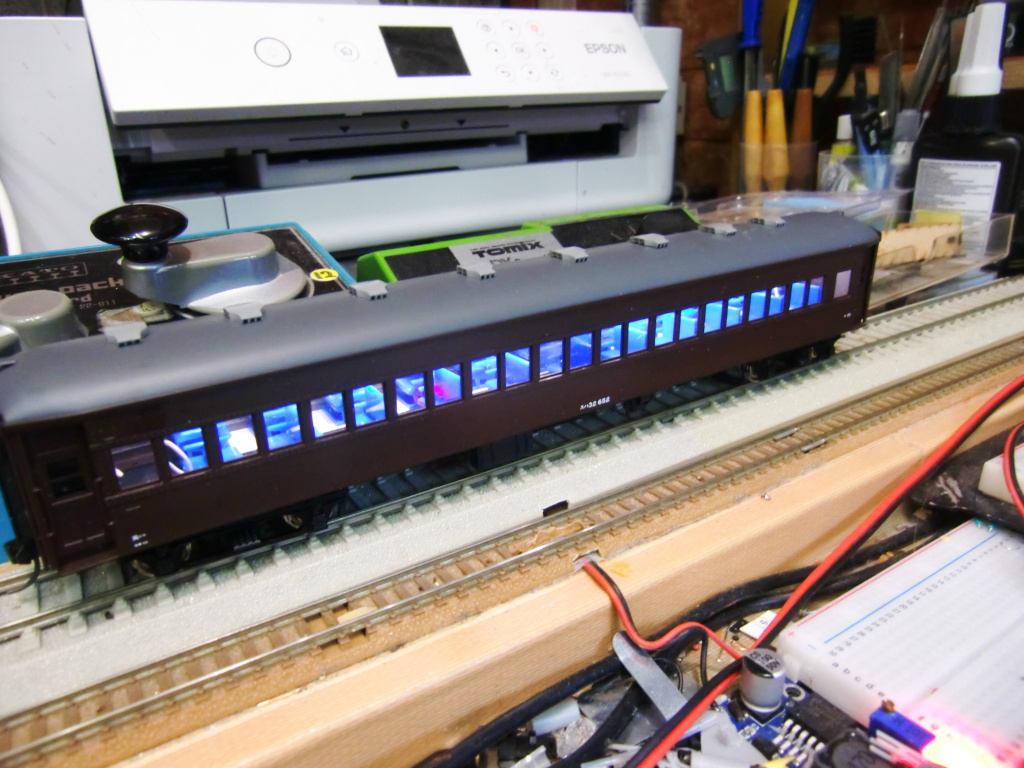

またずいぶんと懐かしい車両ですね。私が小学生くらいの頃に発売された製品ですね。大事に扱われてきたようで、外観は大変きれいな状態が維持されています。

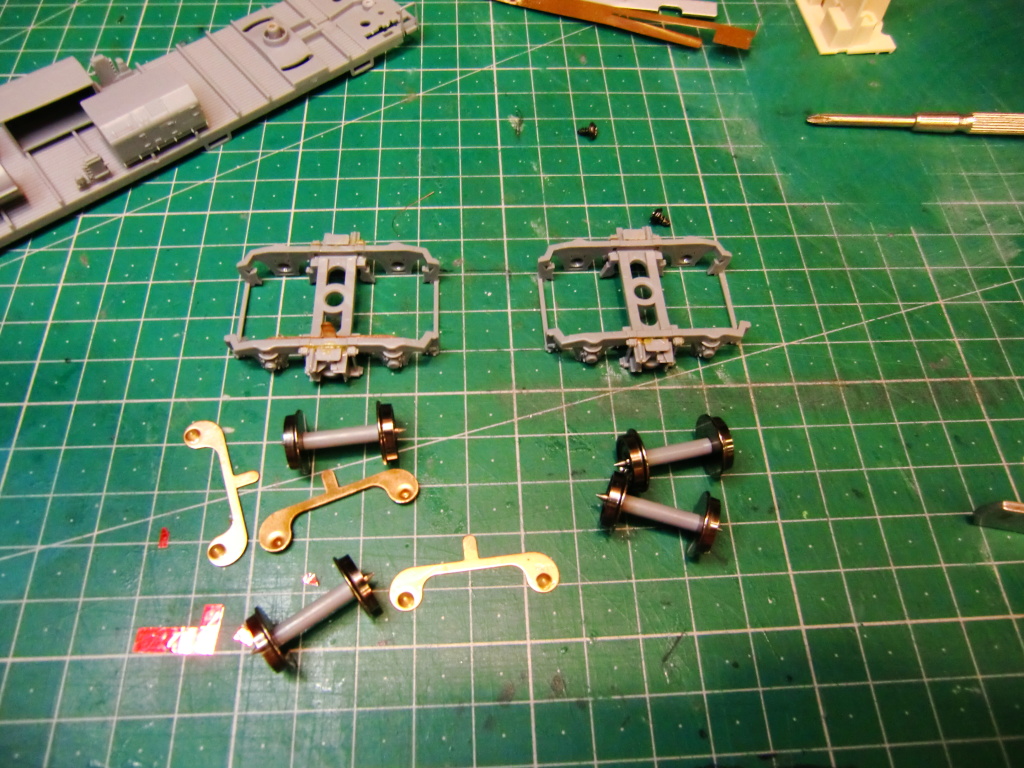

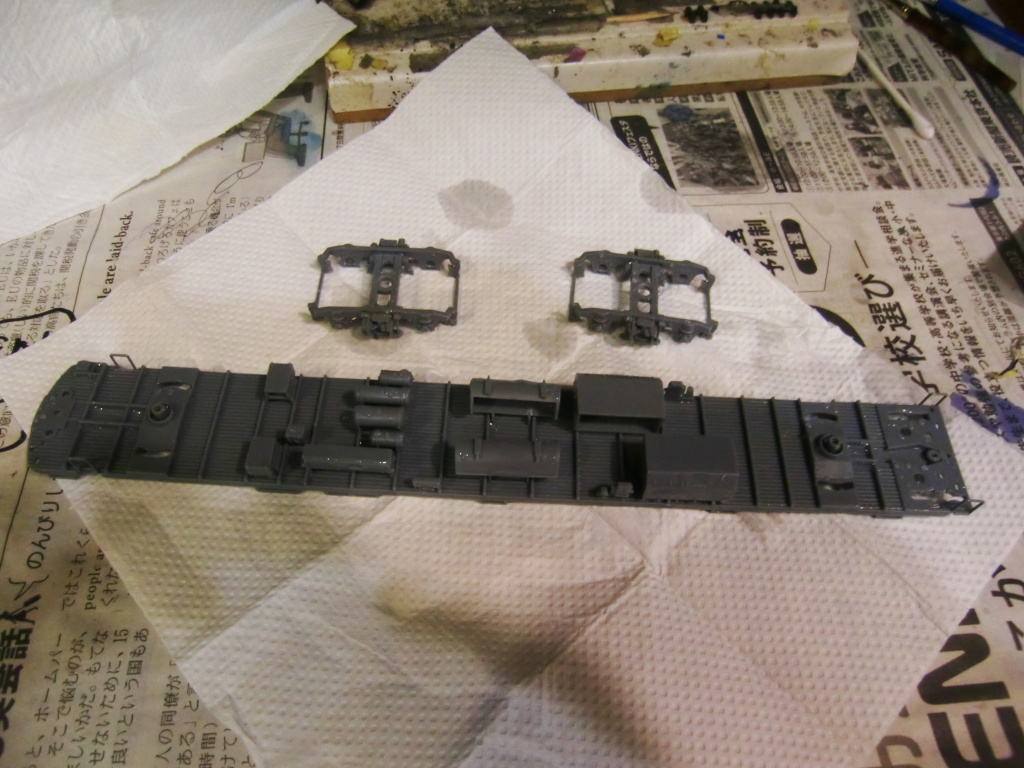

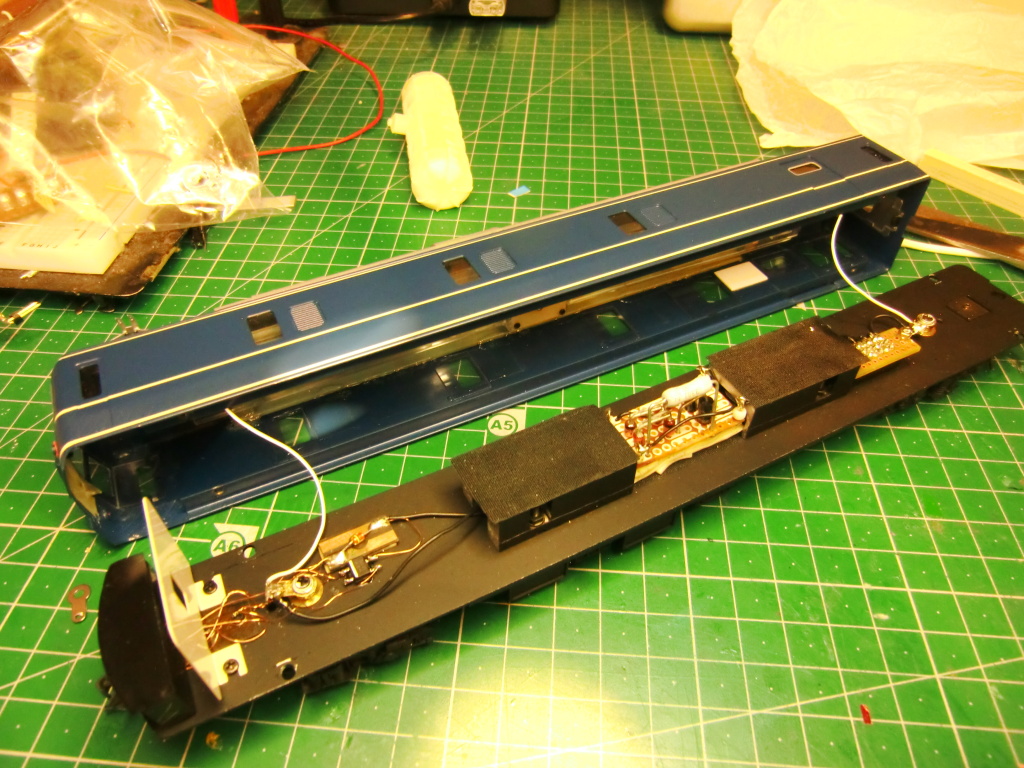

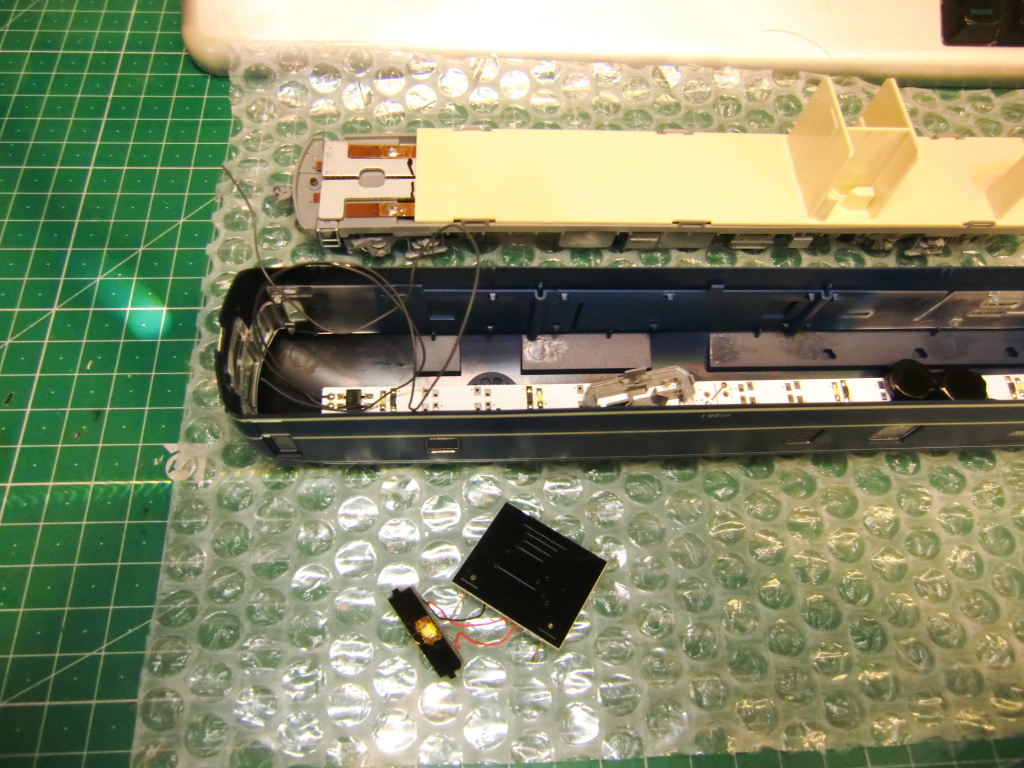

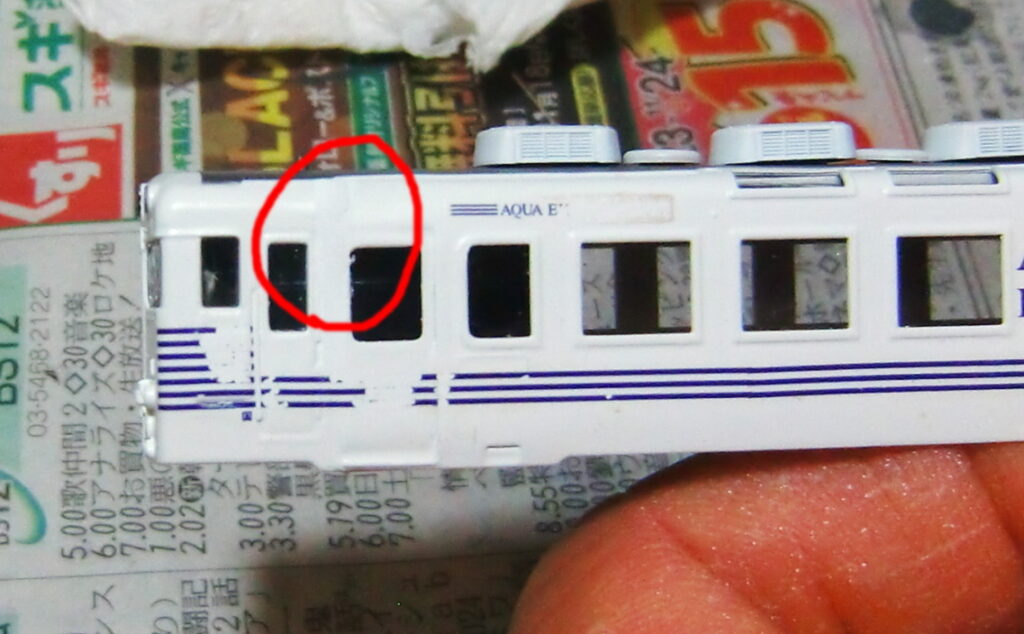

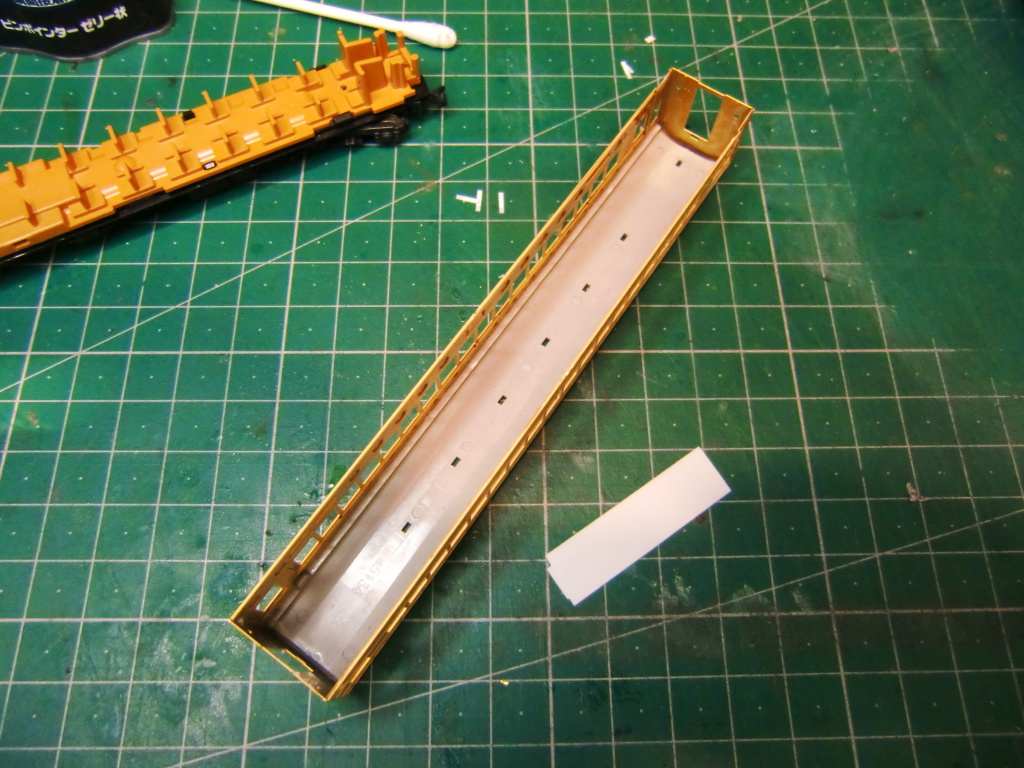

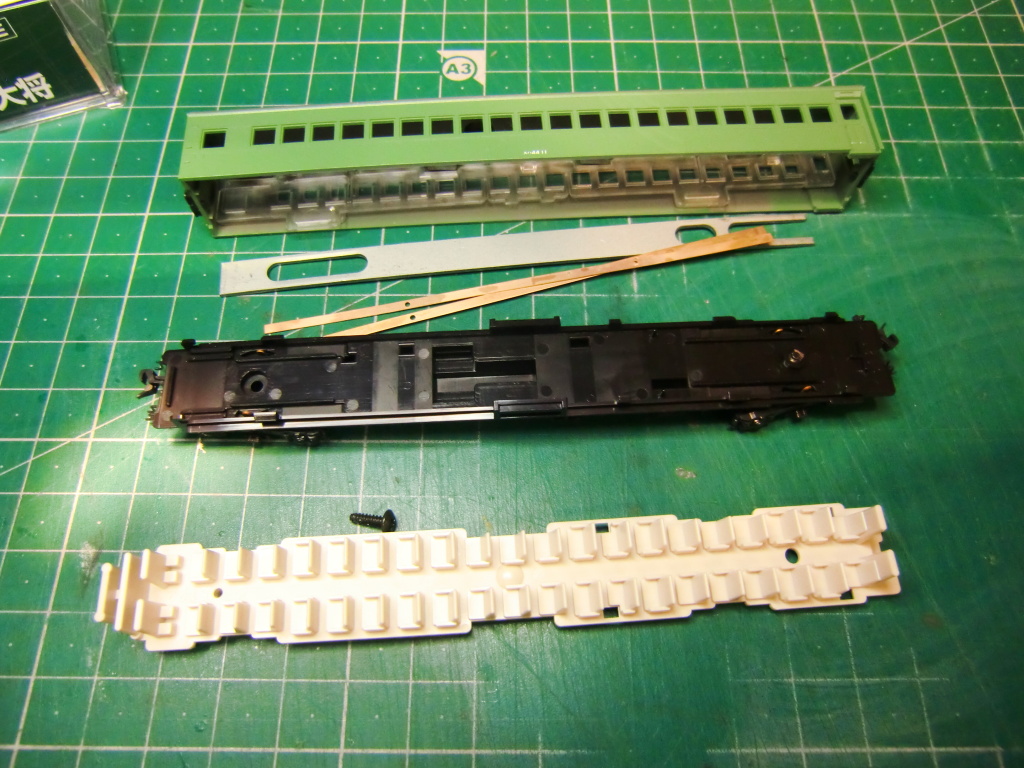

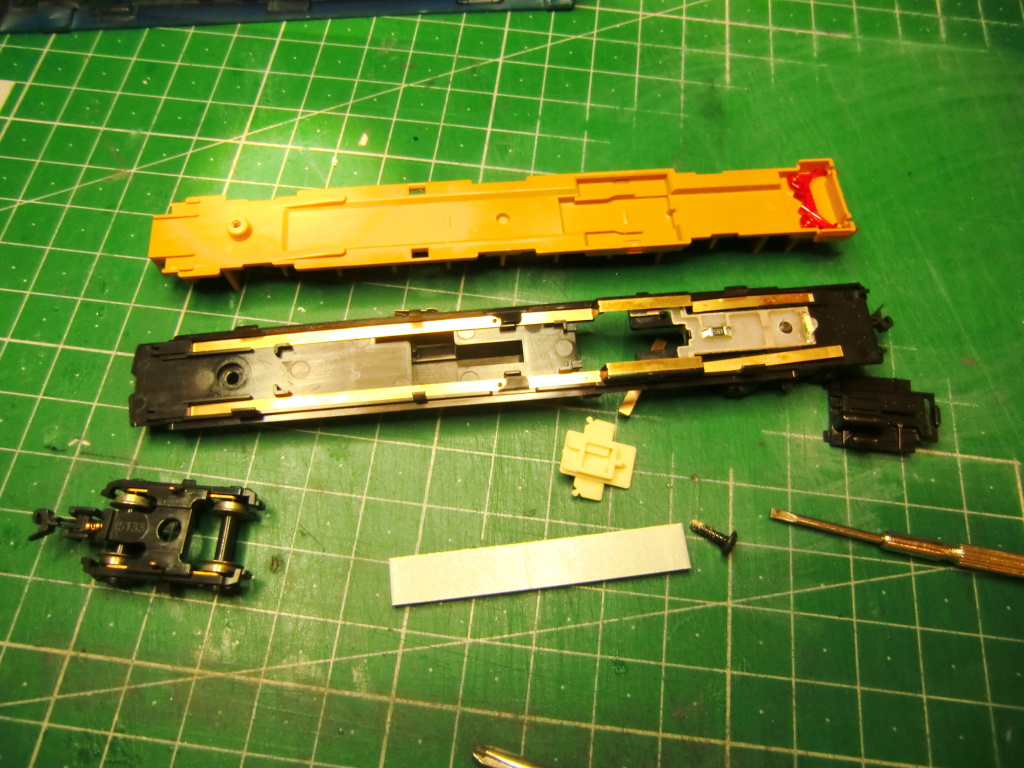

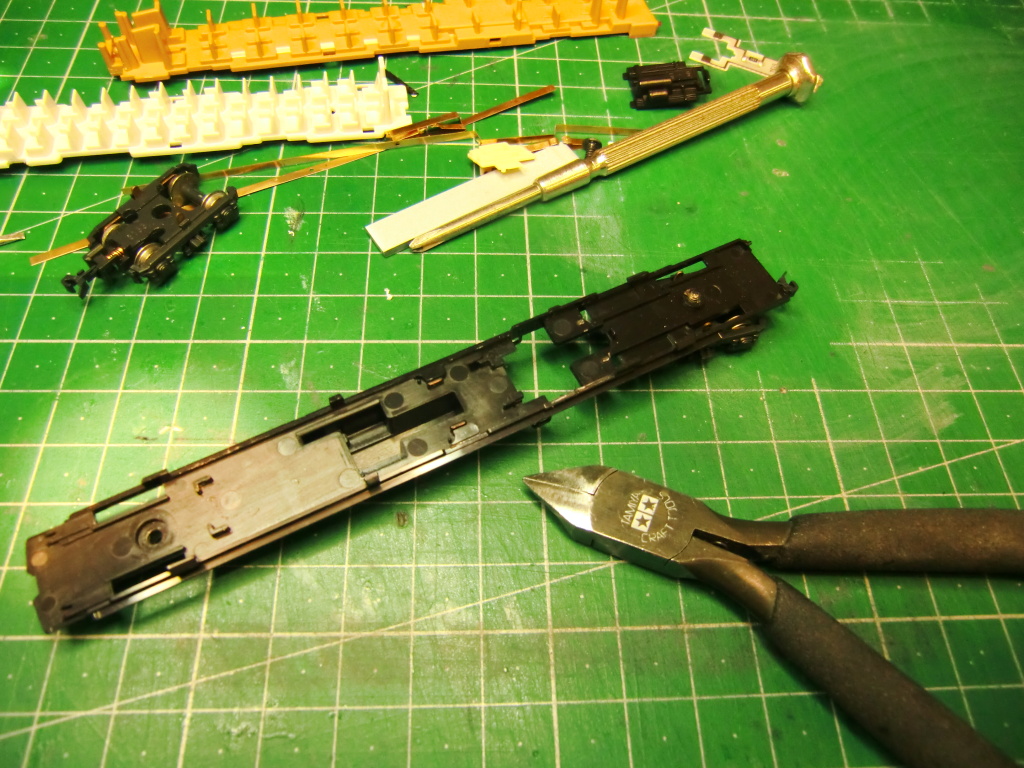

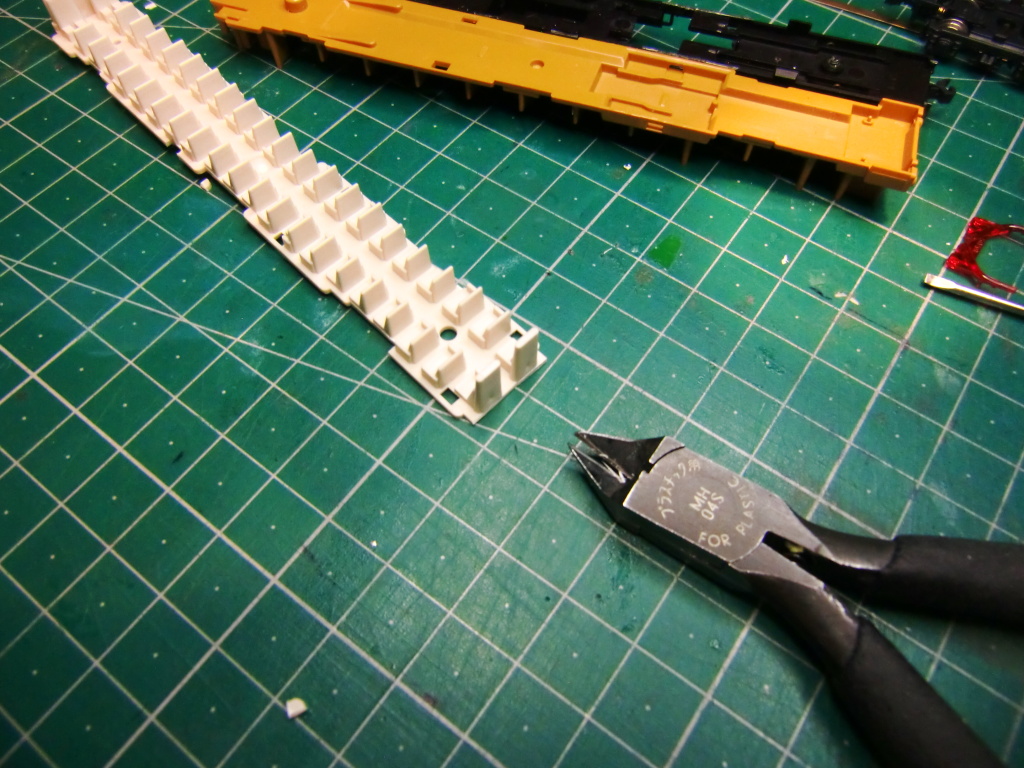

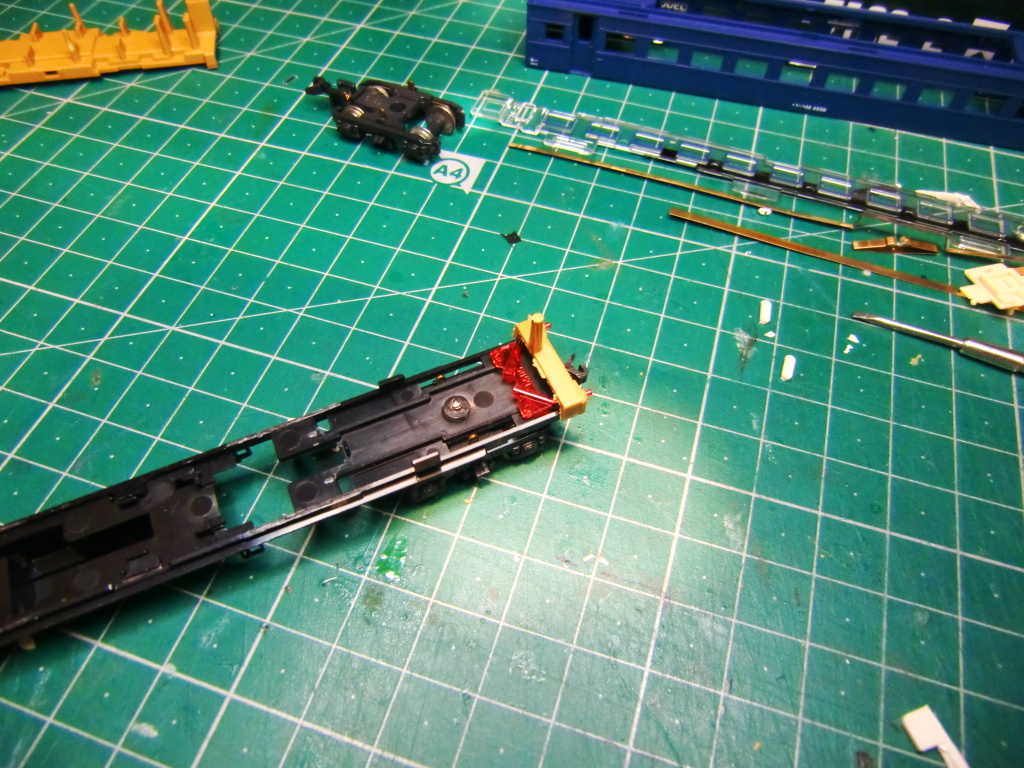

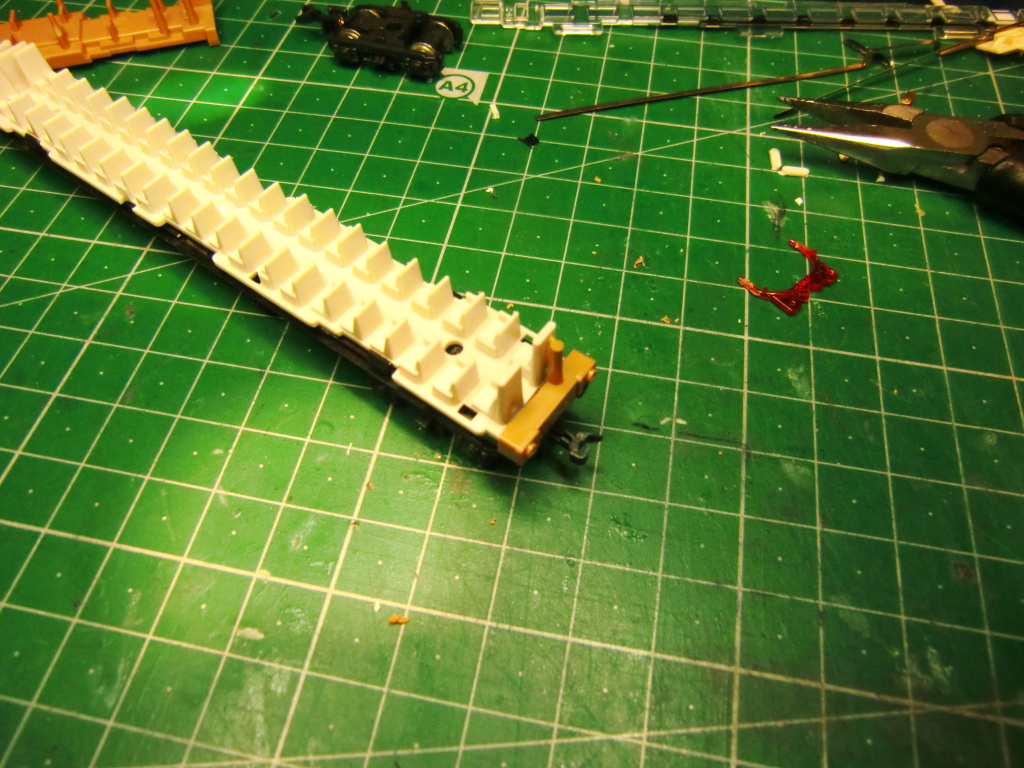

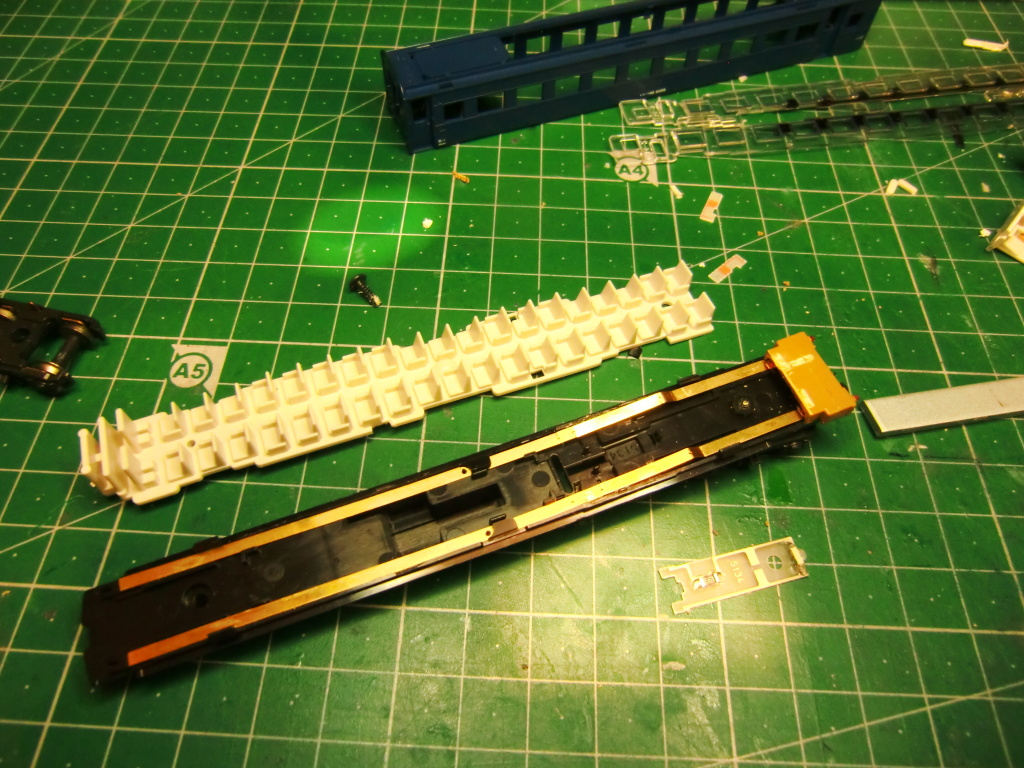

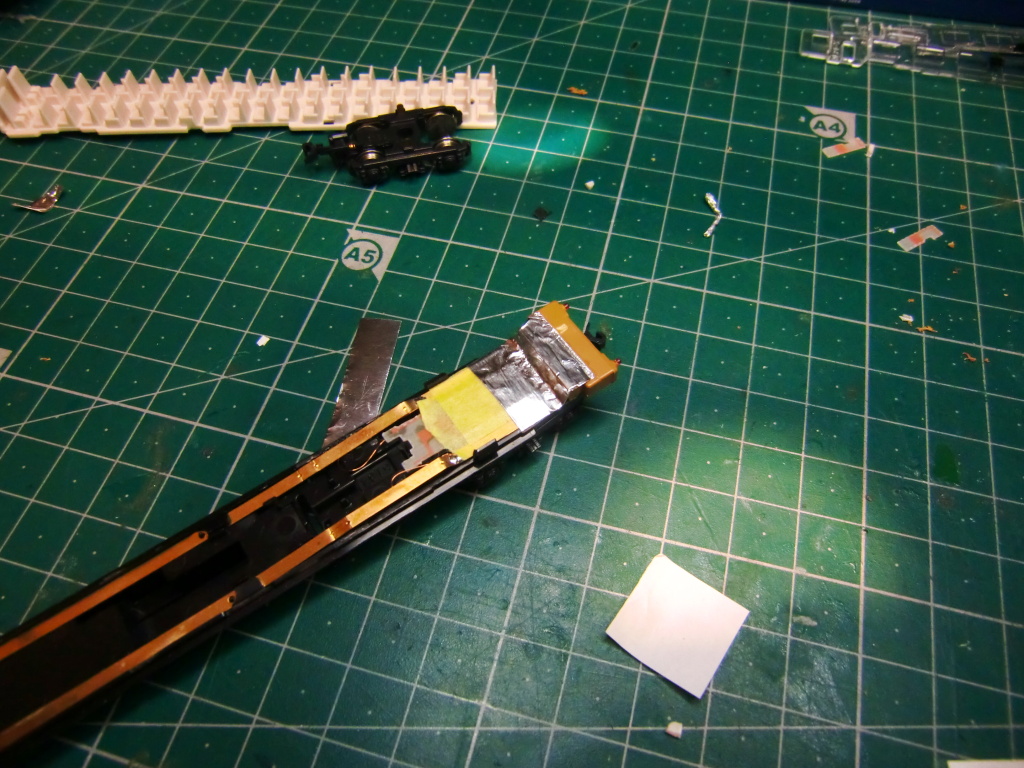

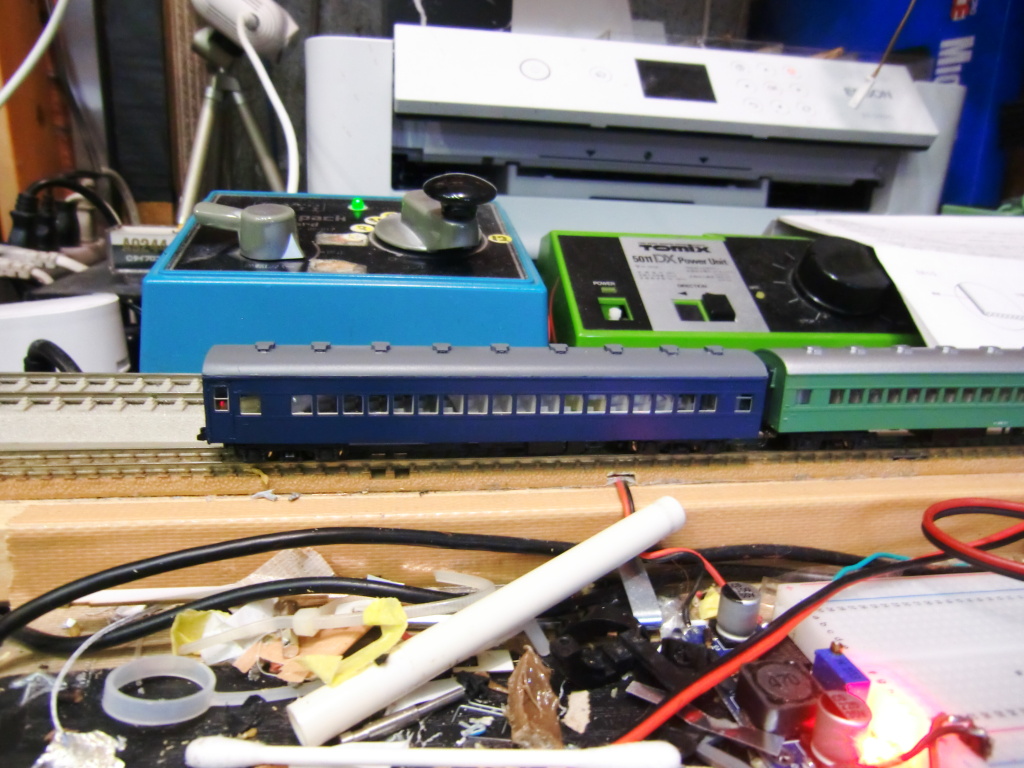

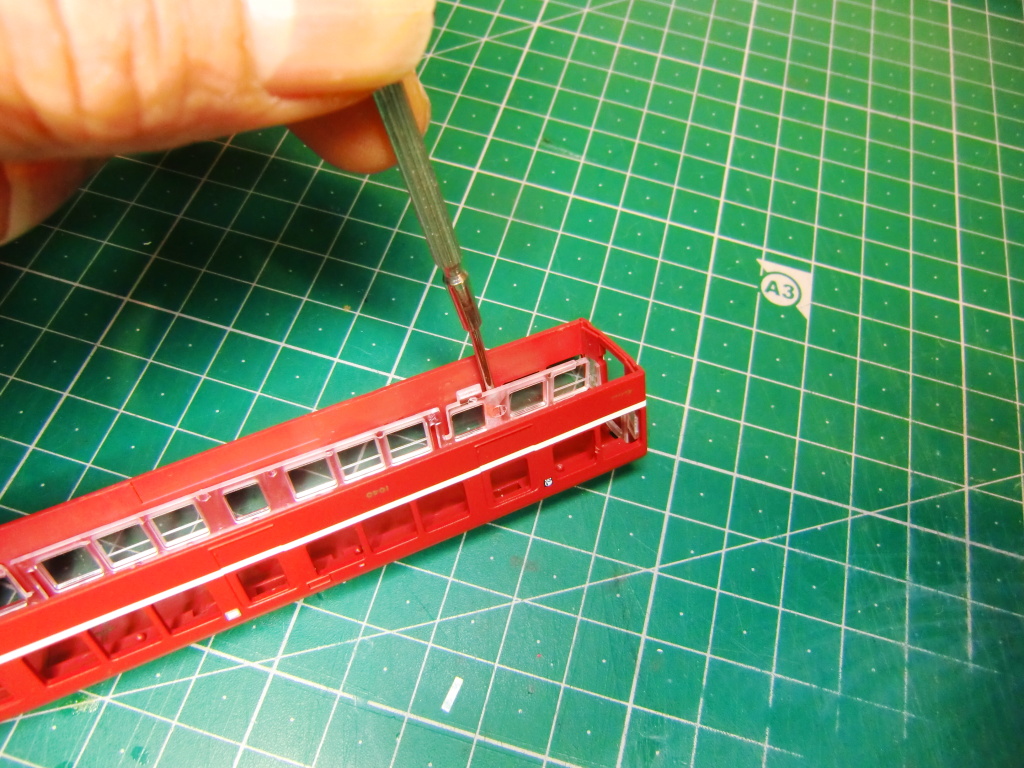

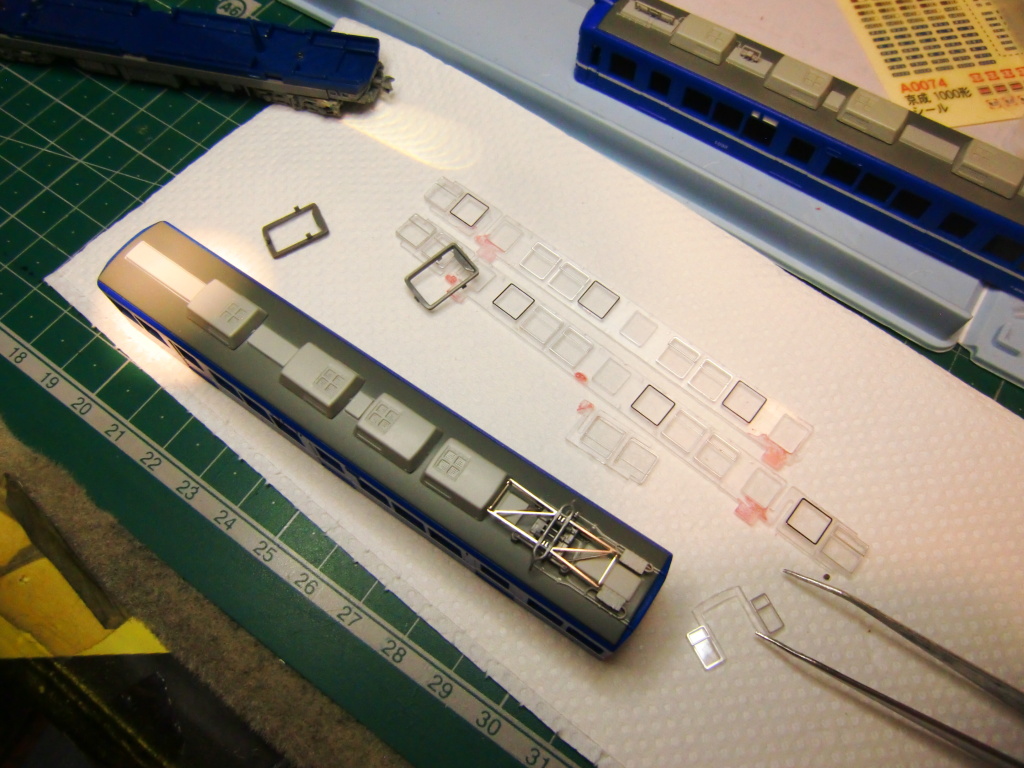

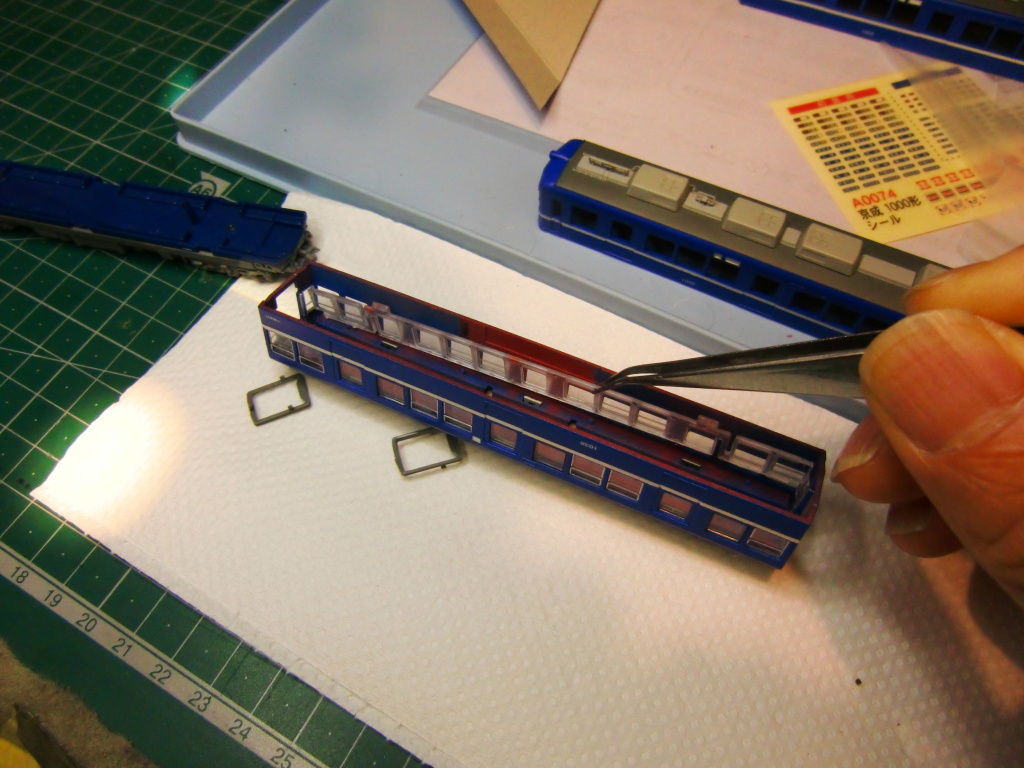

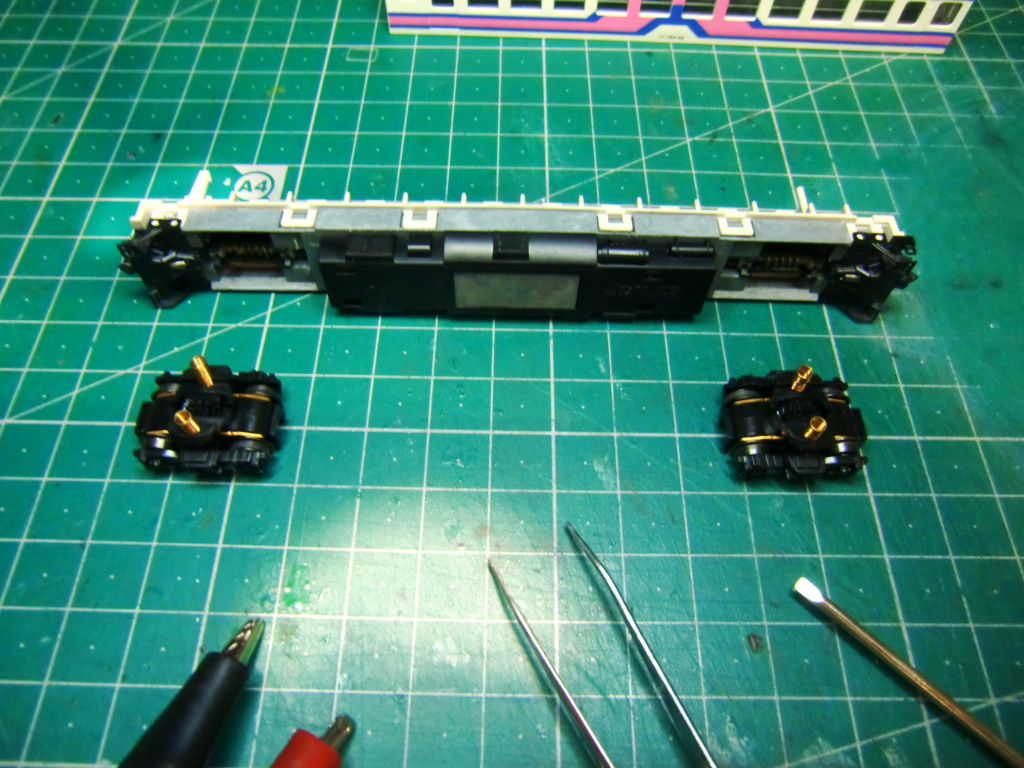

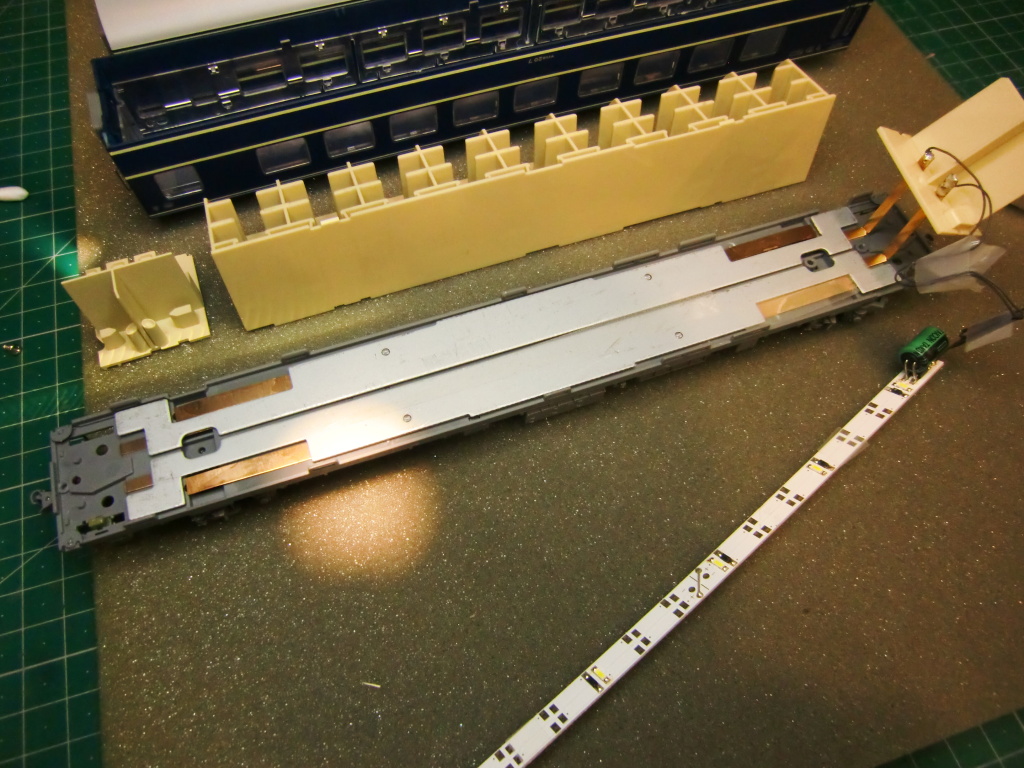

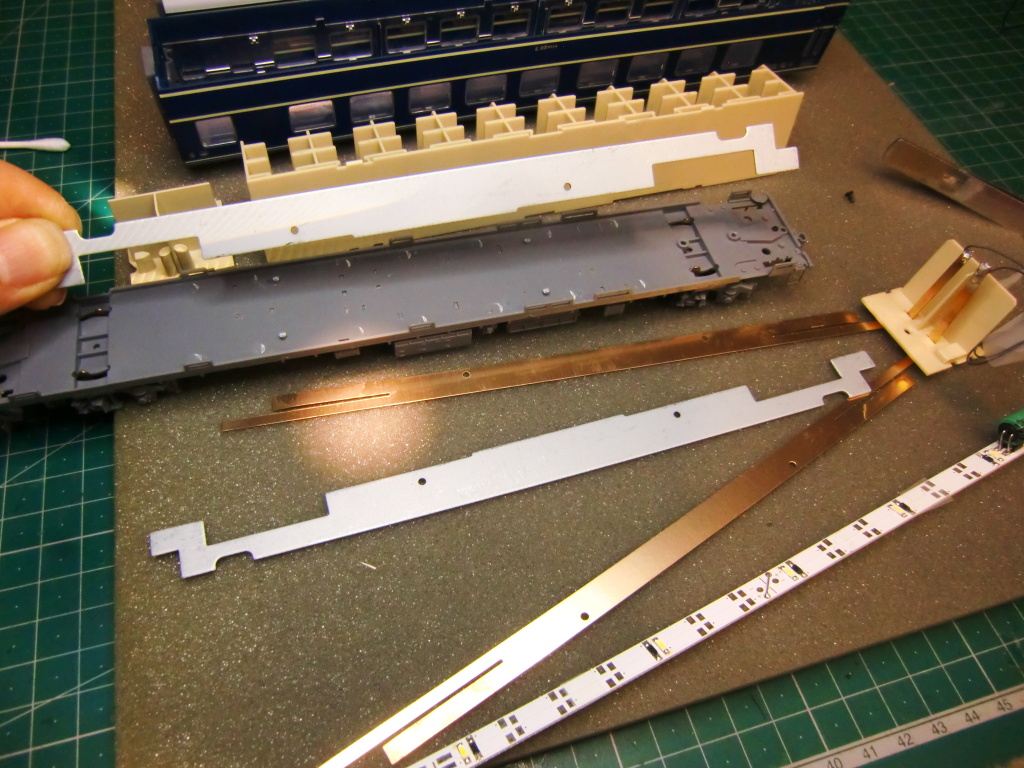

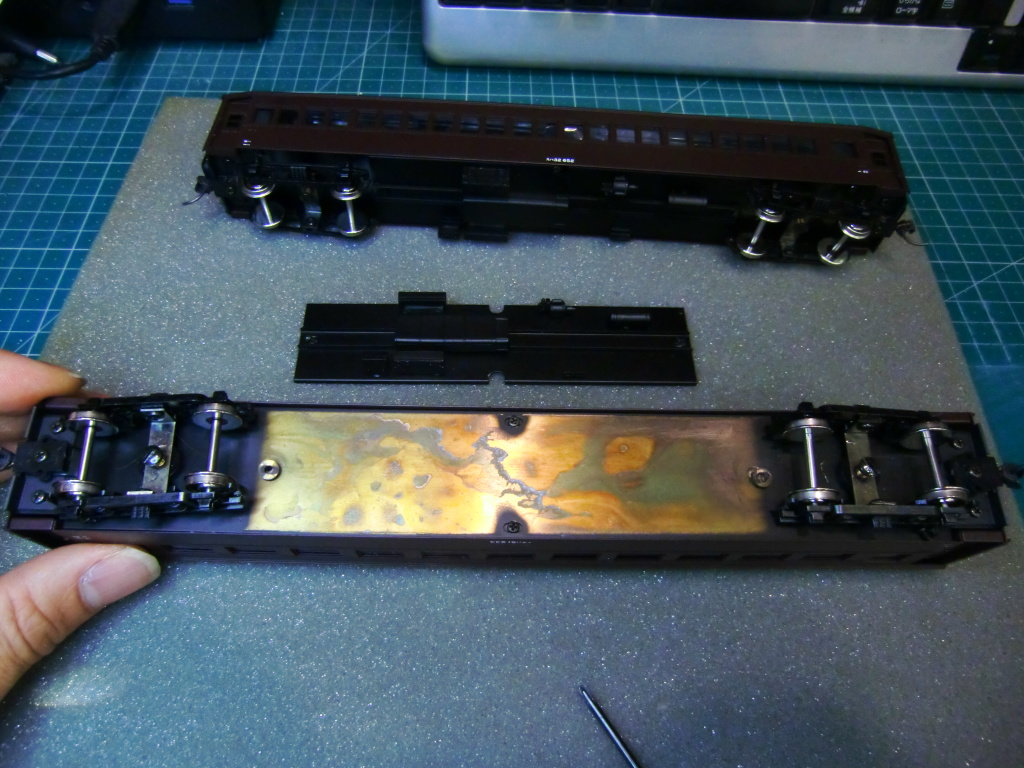

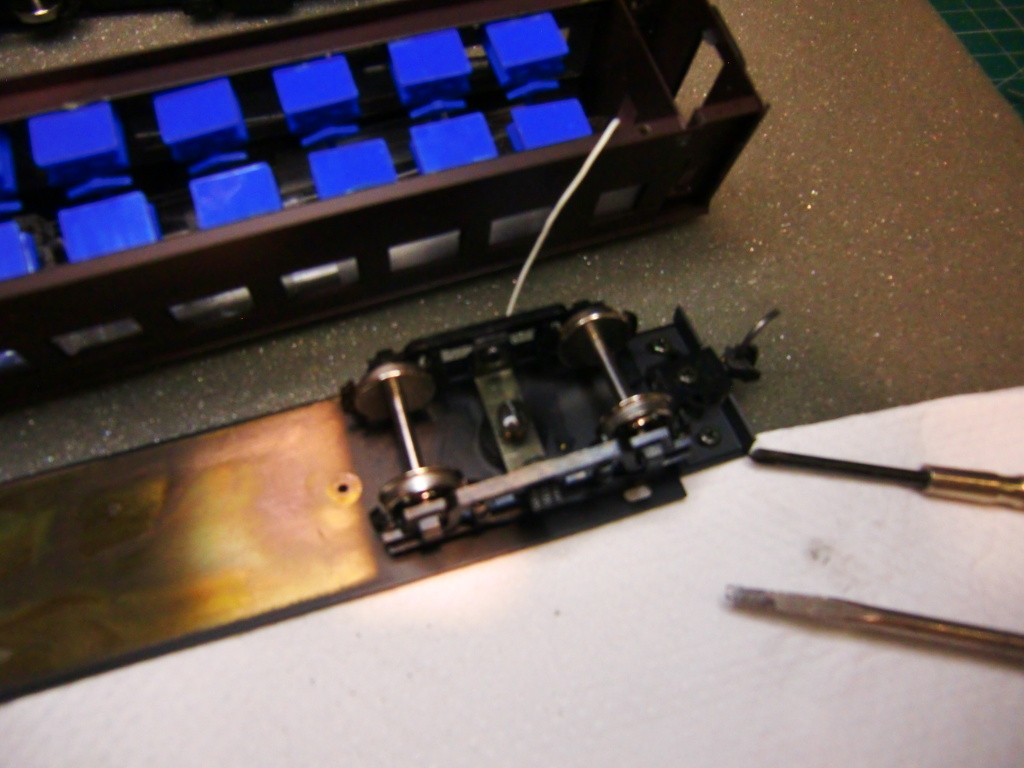

今回の作業では、モーター車のオーバーホールとライト加工となります。確かこの時代のヘッドライトは緑点灯だっと記憶しています。

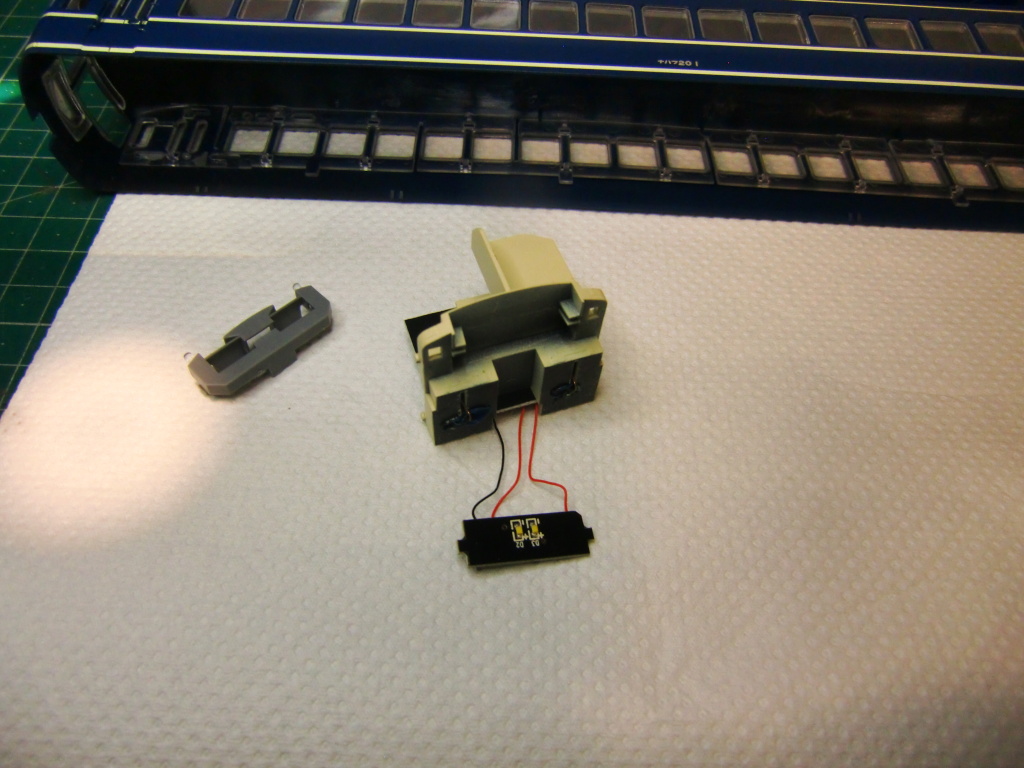

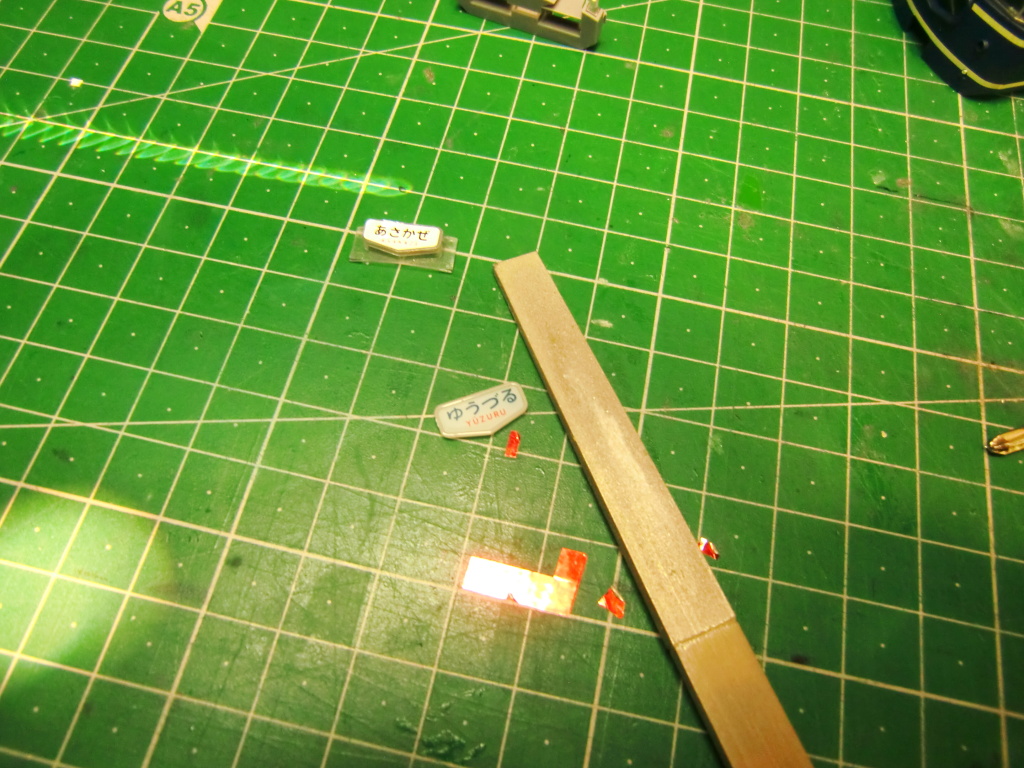

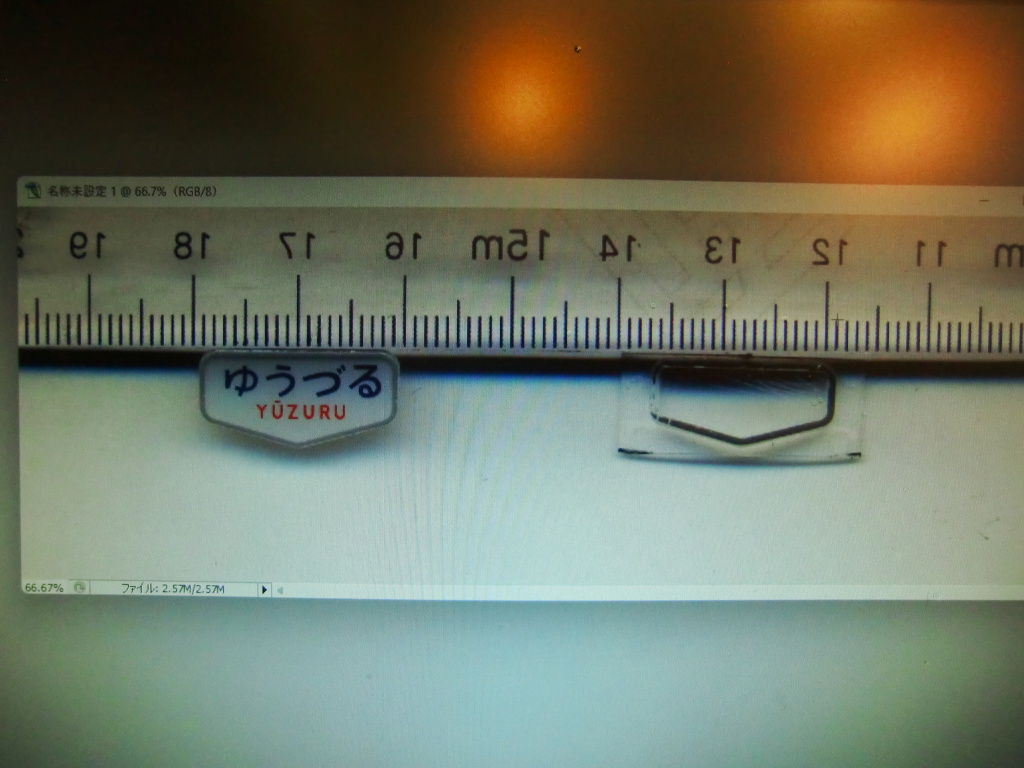

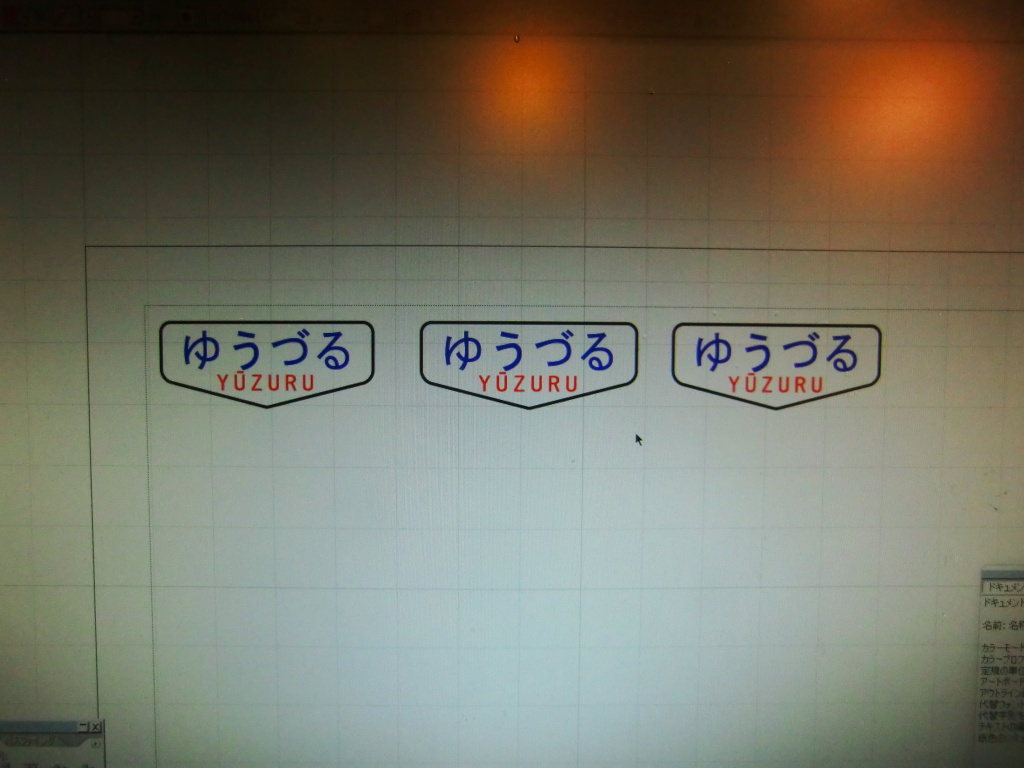

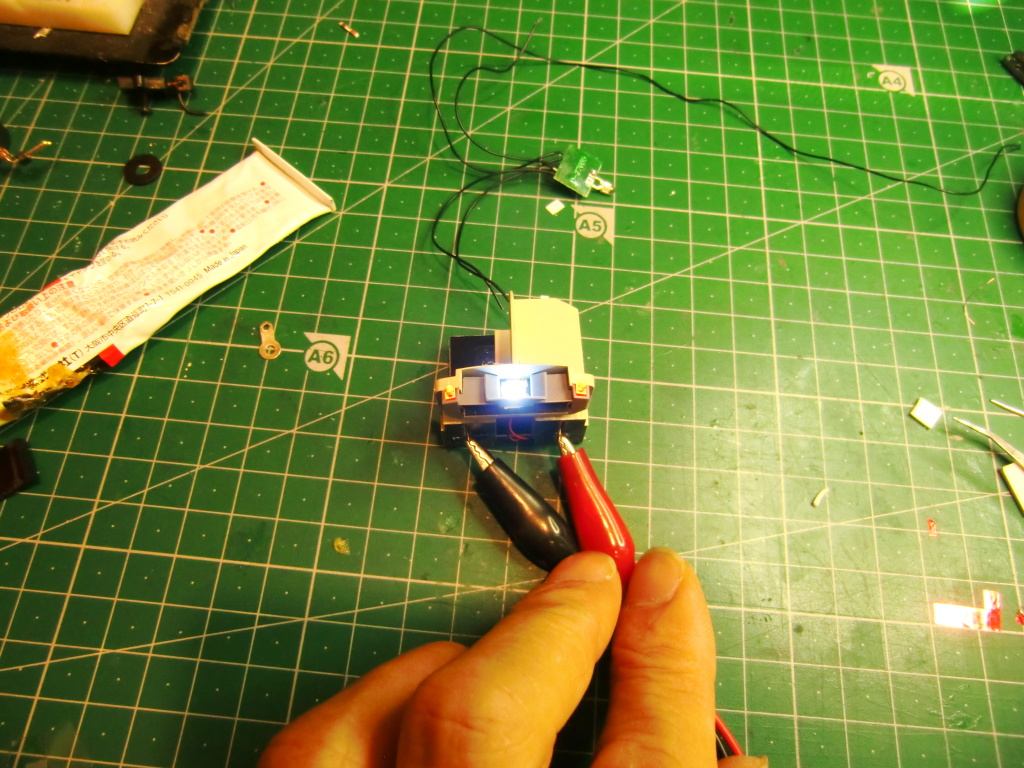

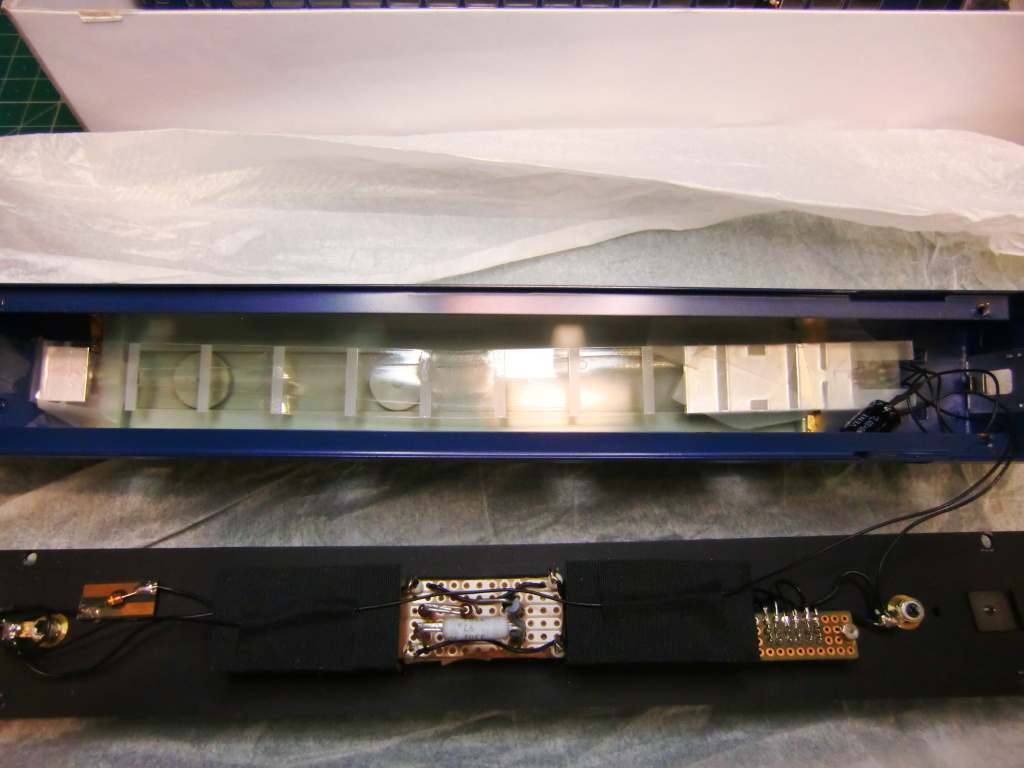

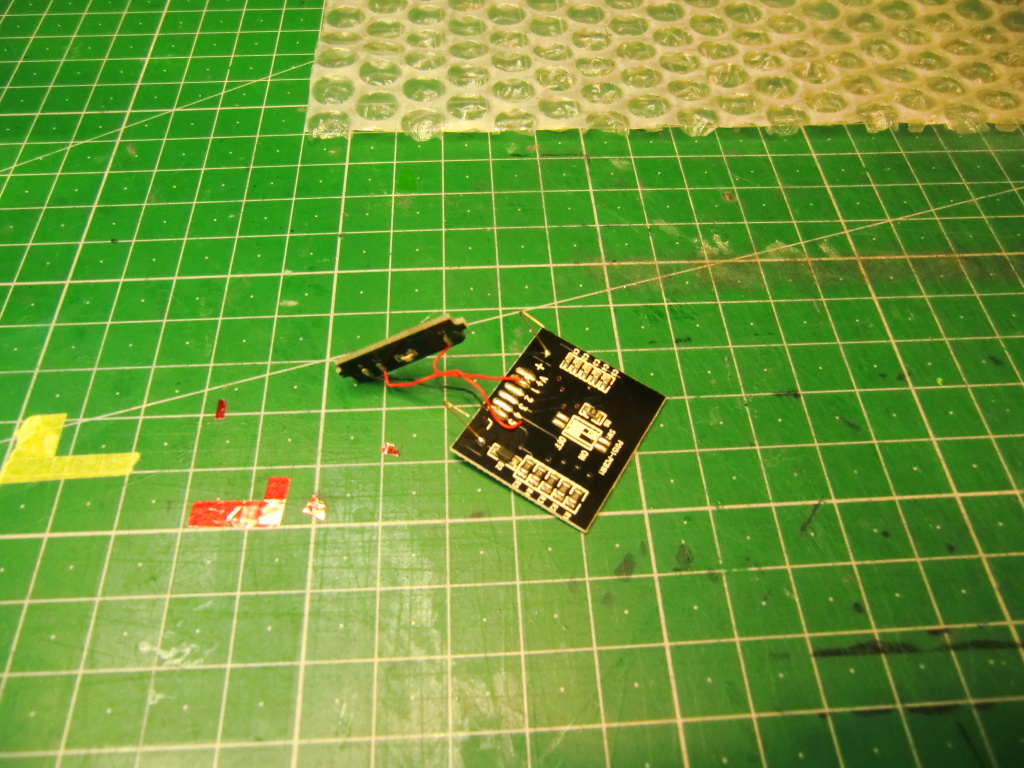

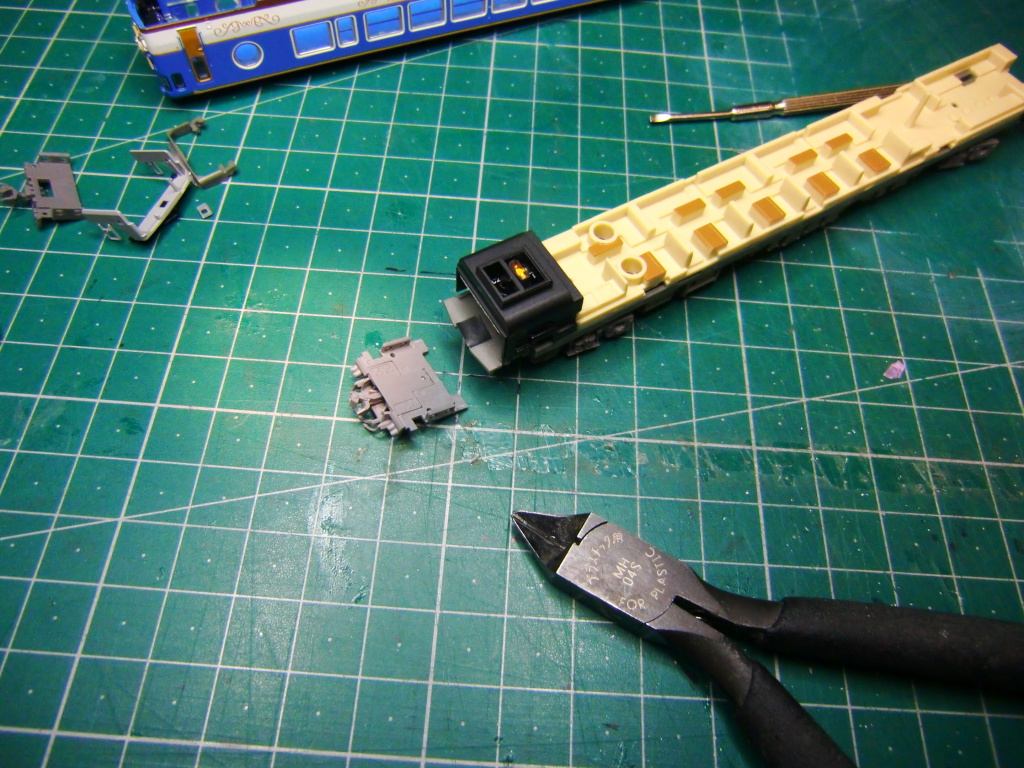

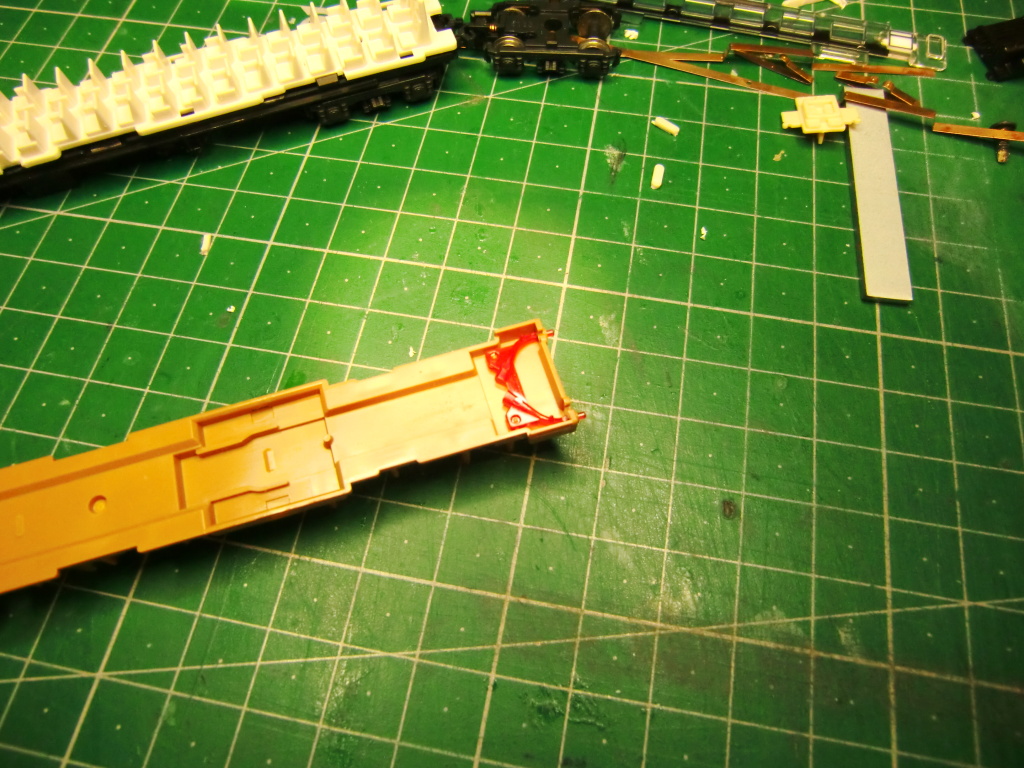

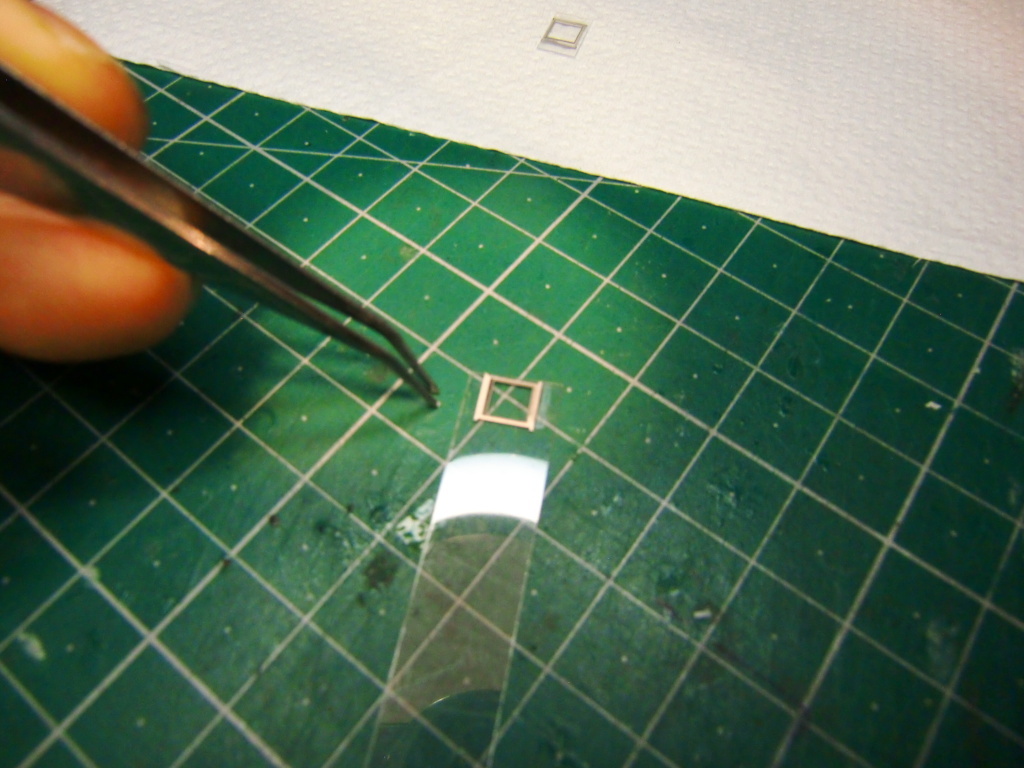

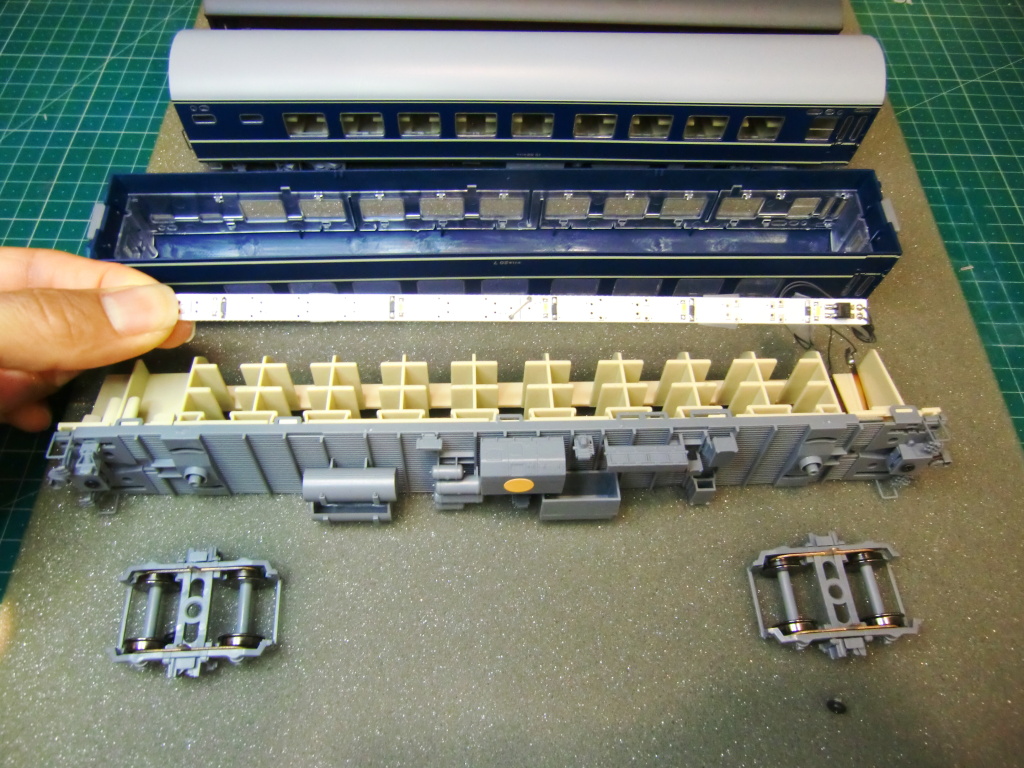

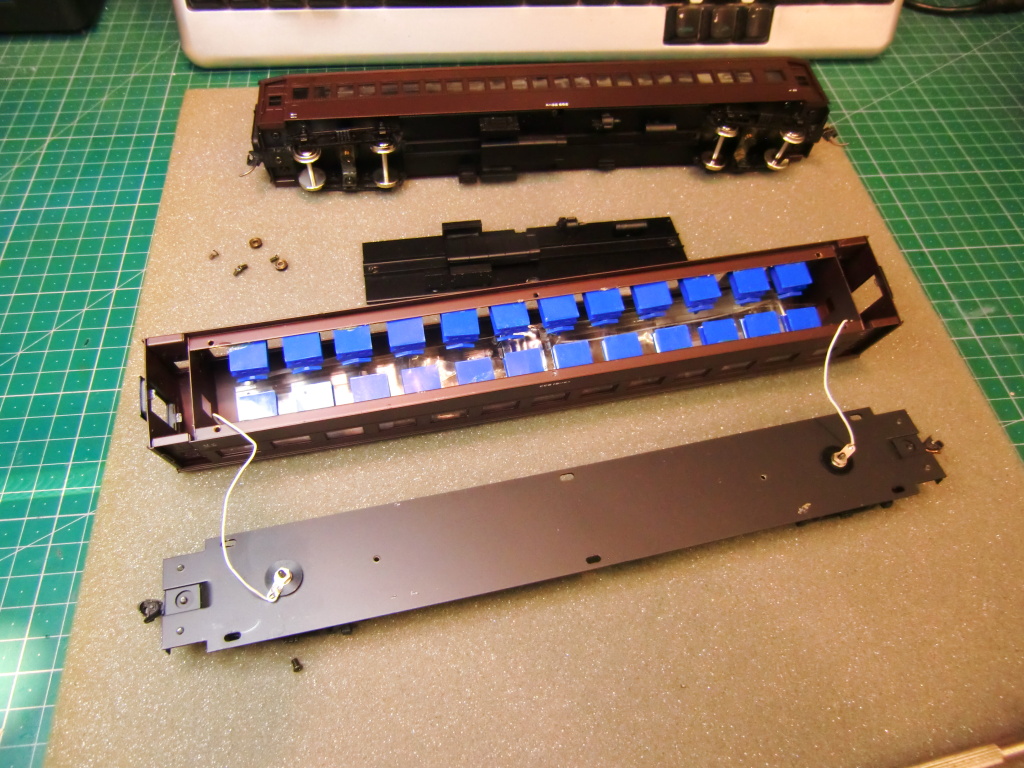

当時としては、珍しいLEDを採用していた車両です。構造上、ヘッドライトとマークが一体化したものですから、ヘッドライトとマークを個別に点灯ができない構造となっております。もちろん、ユニットを1から作り直すことも可能ですが、今回は発光色のみ変更ですから、そこまでの改造は行いません。

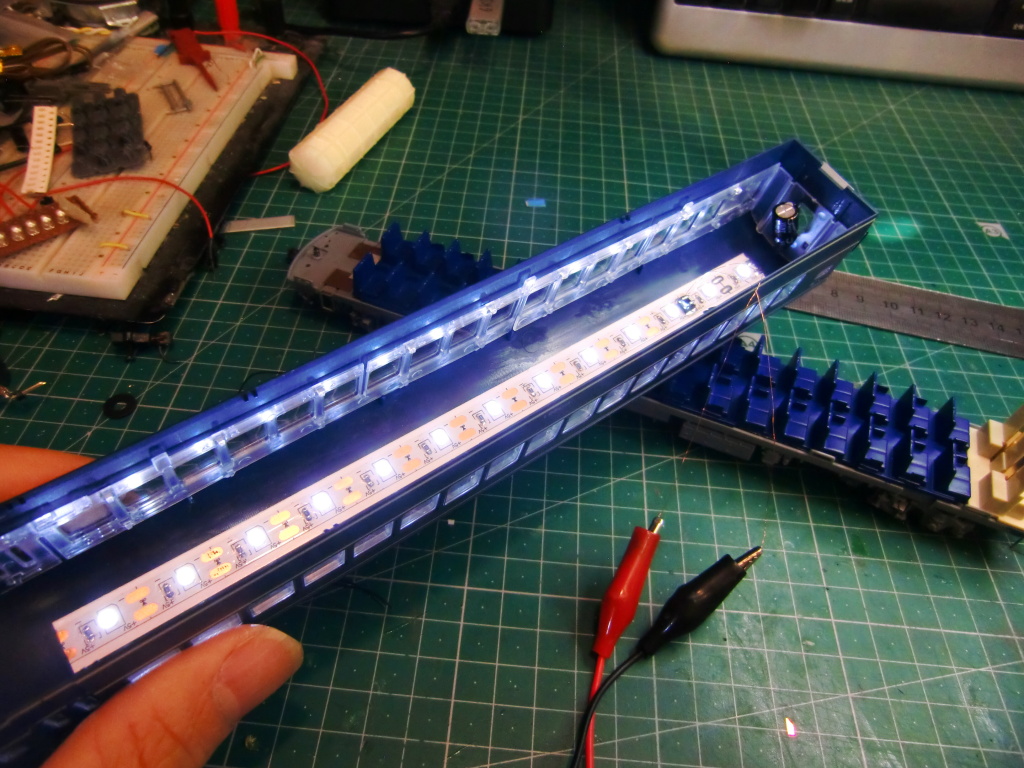

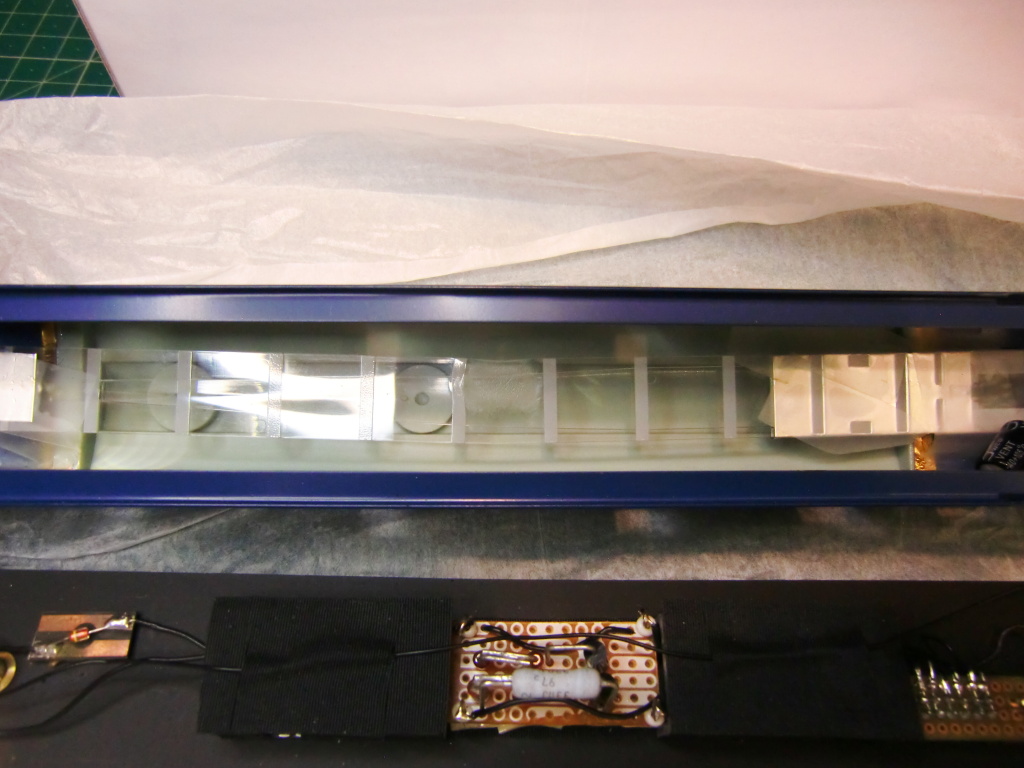

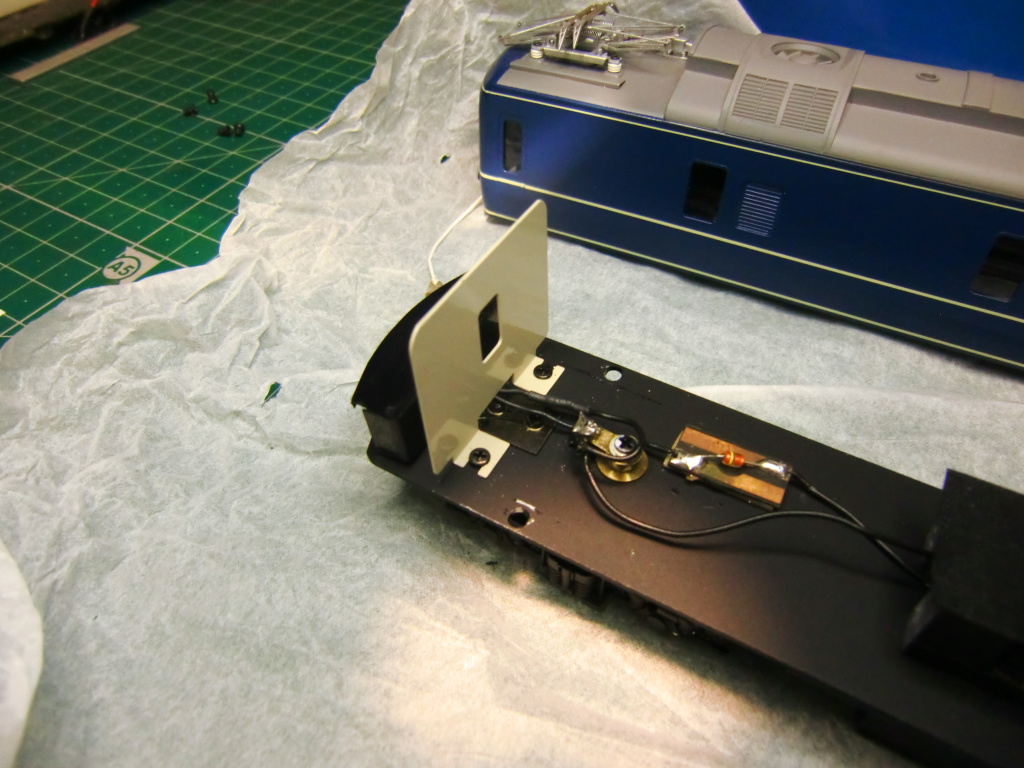

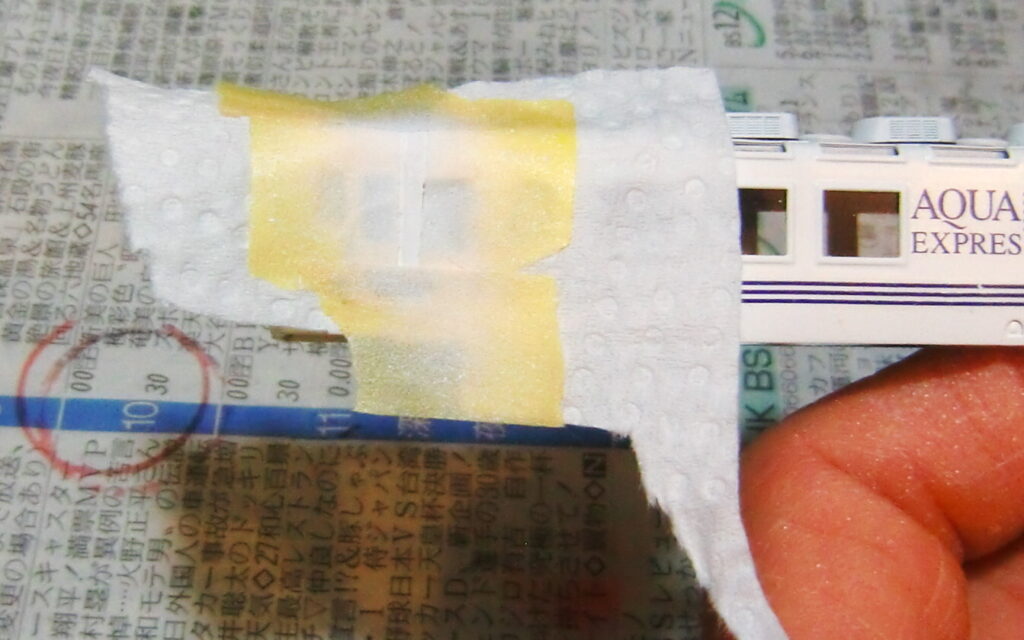

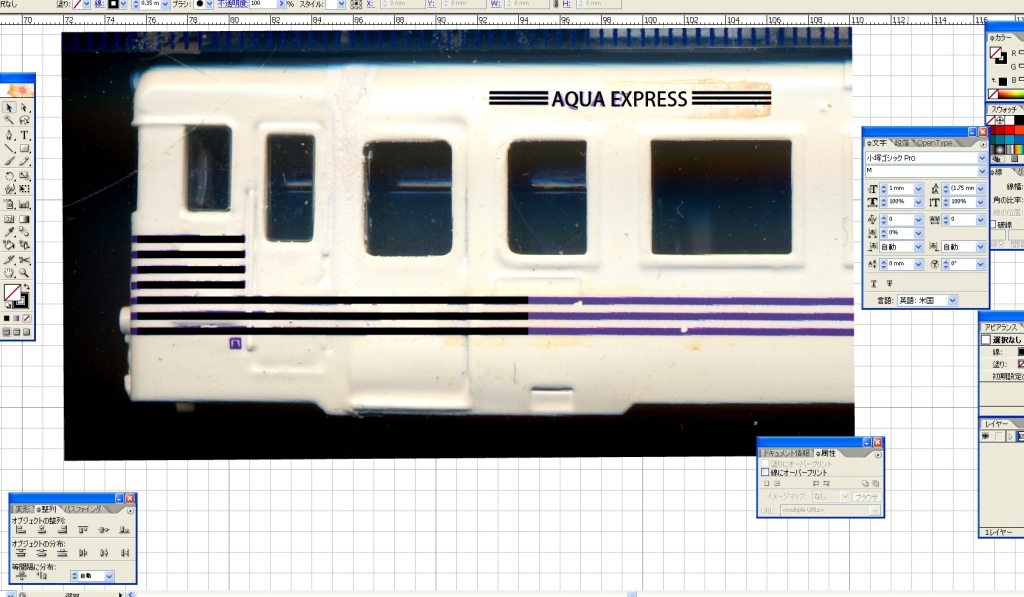

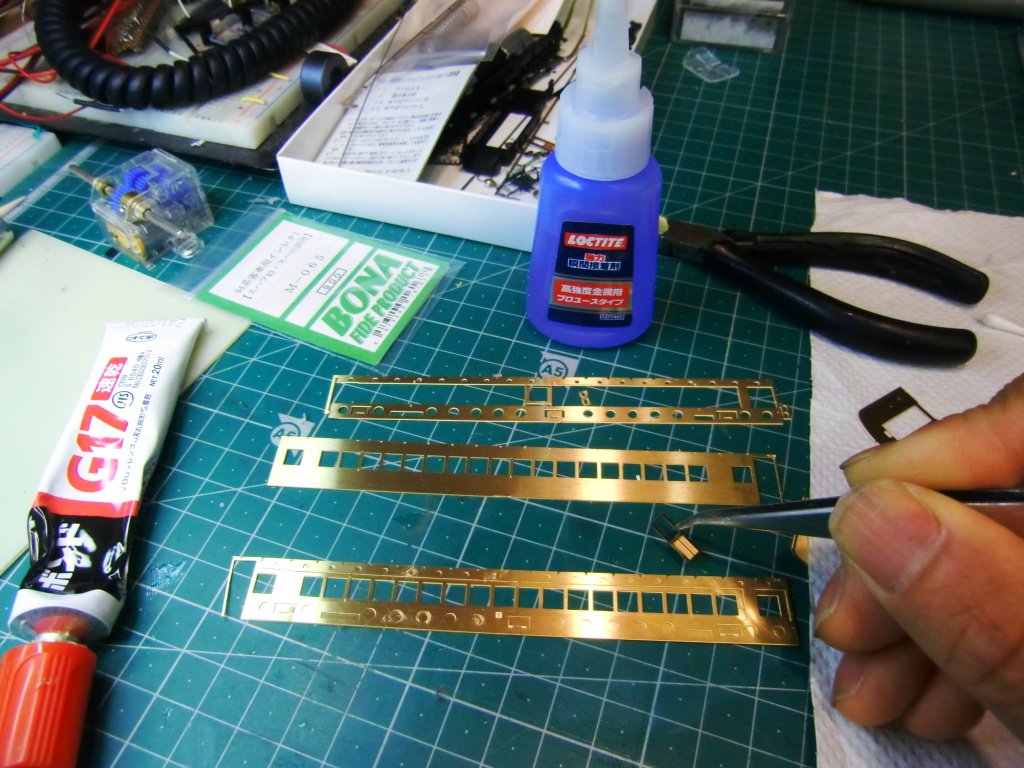

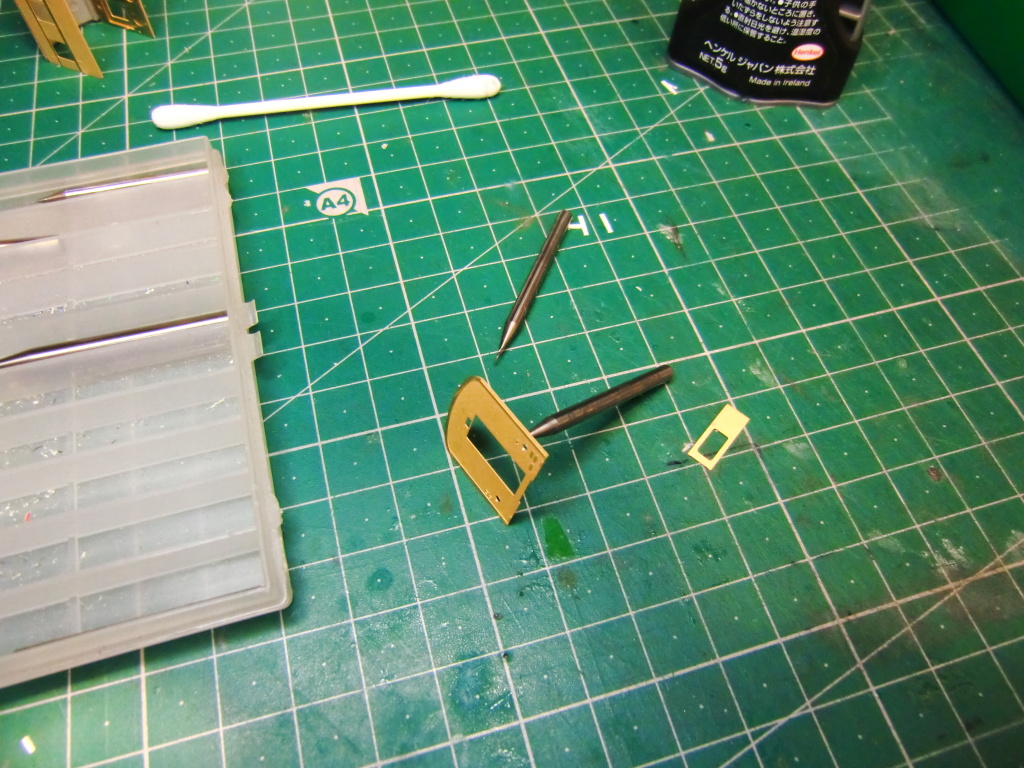

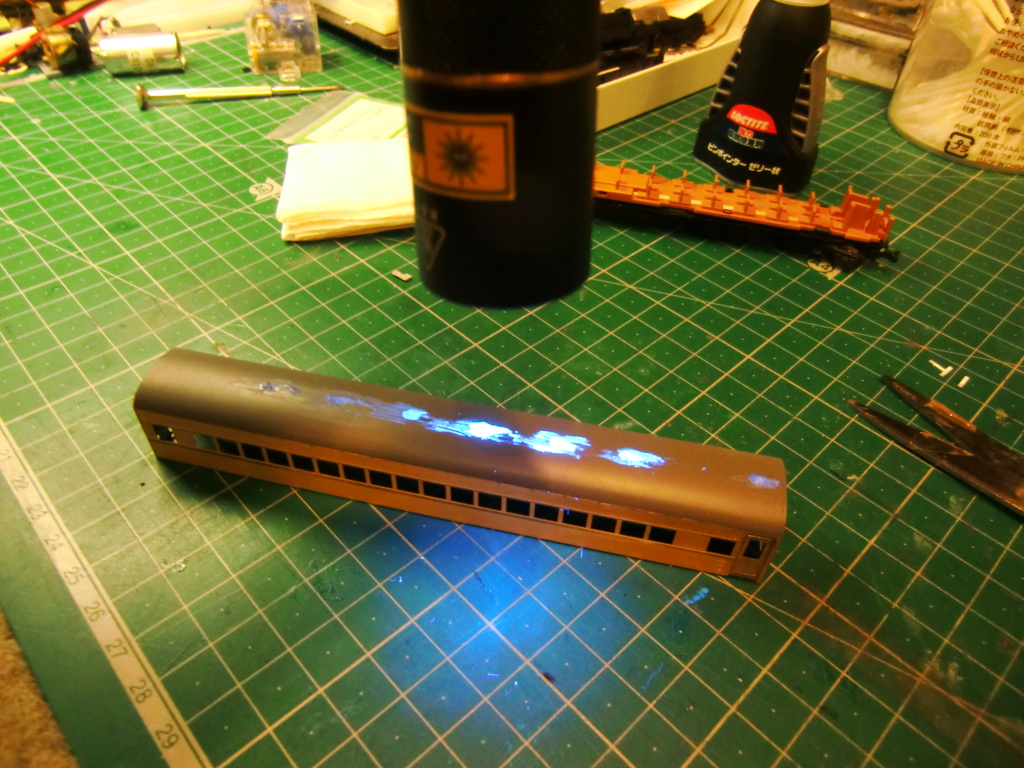

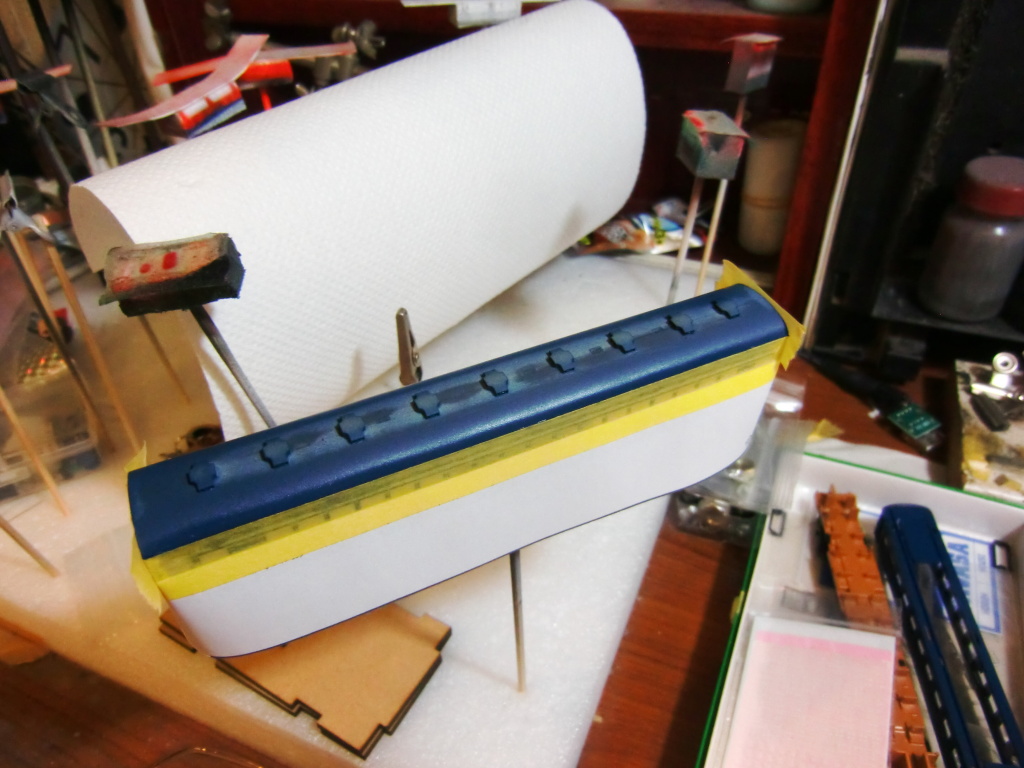

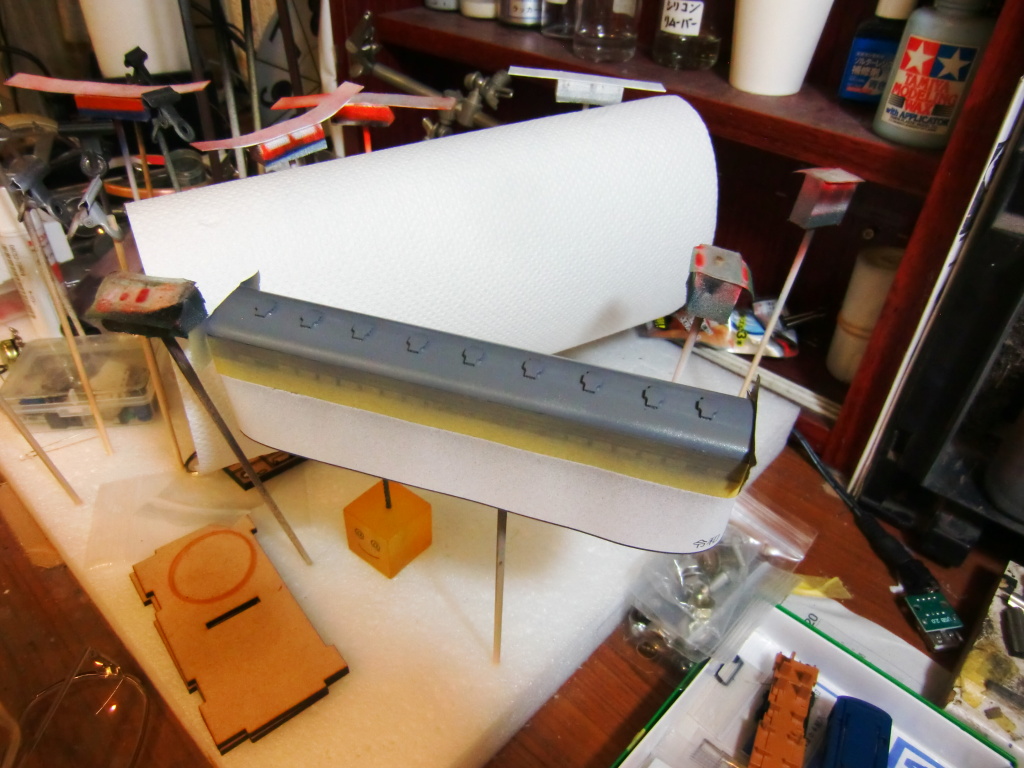

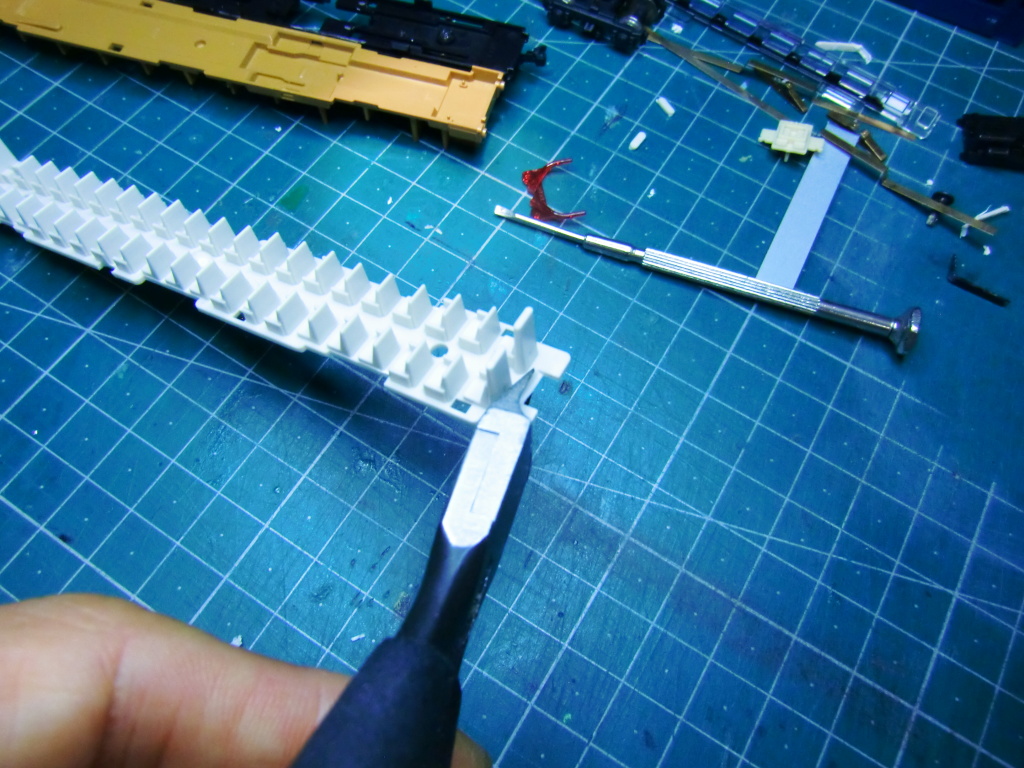

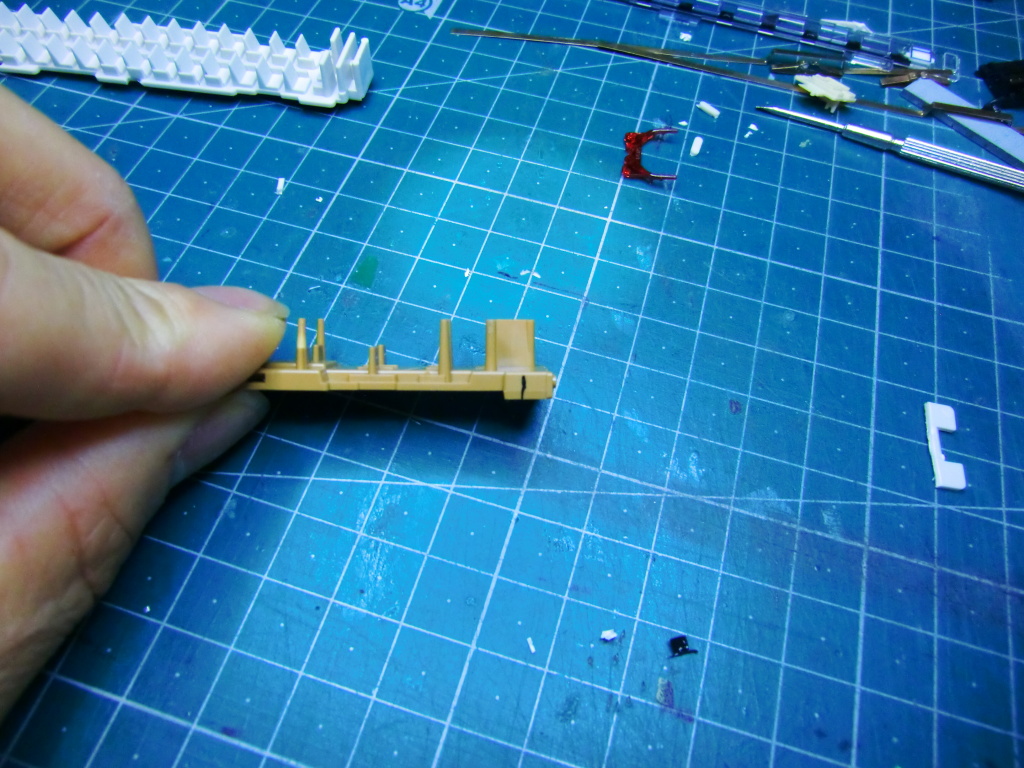

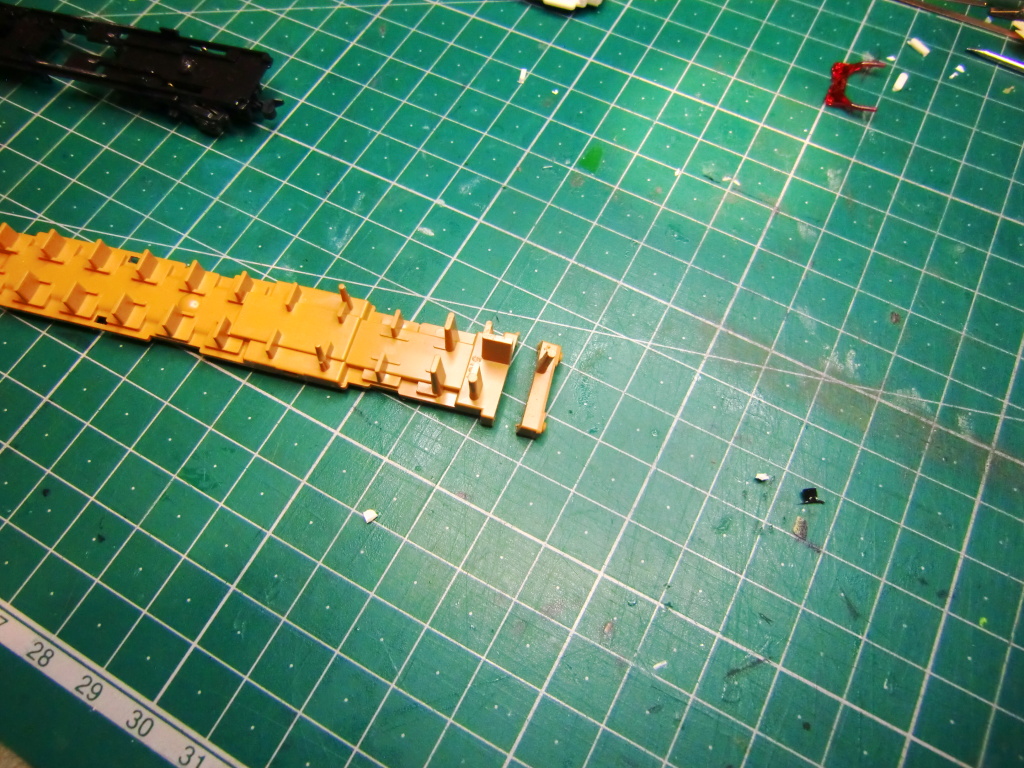

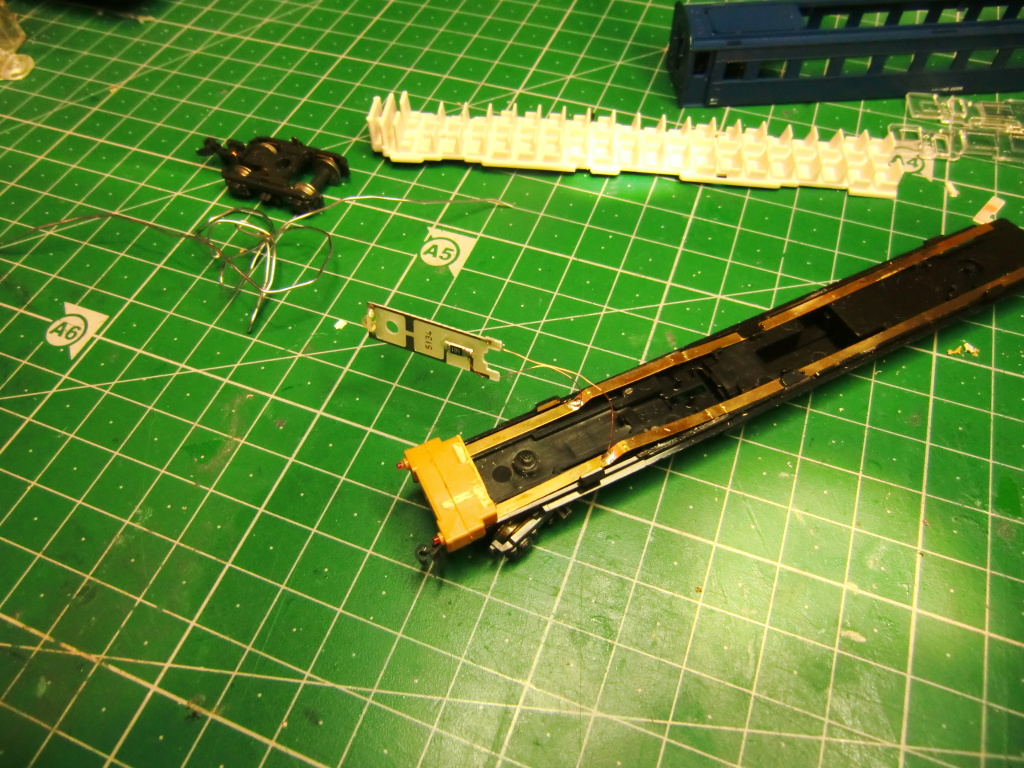

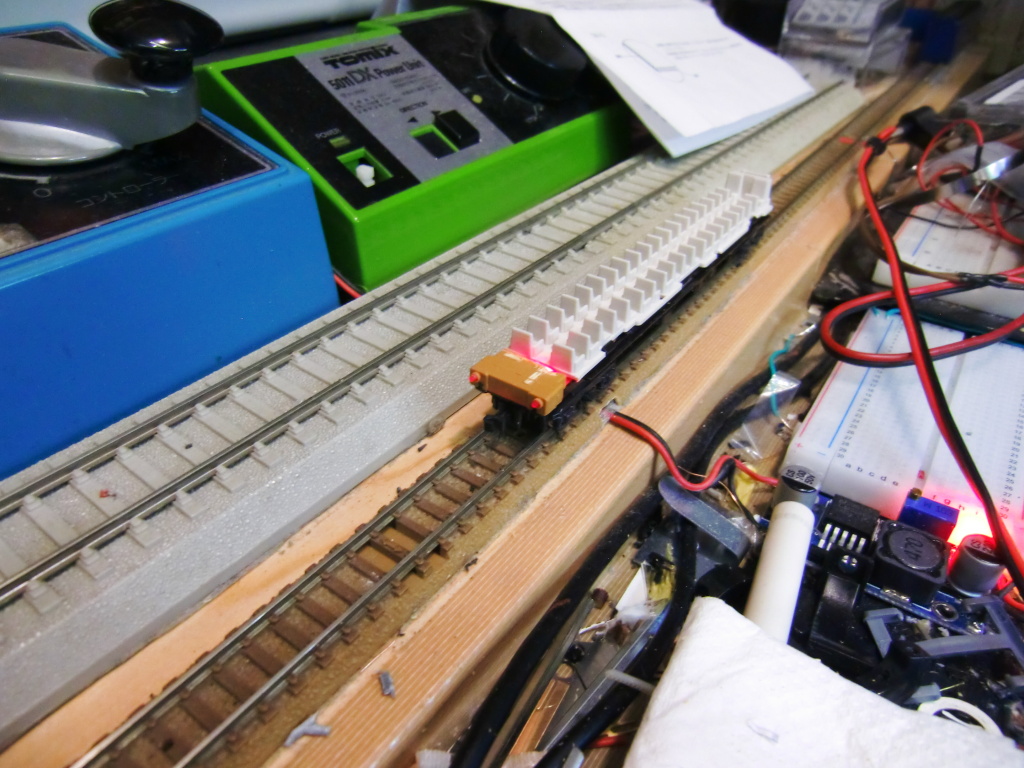

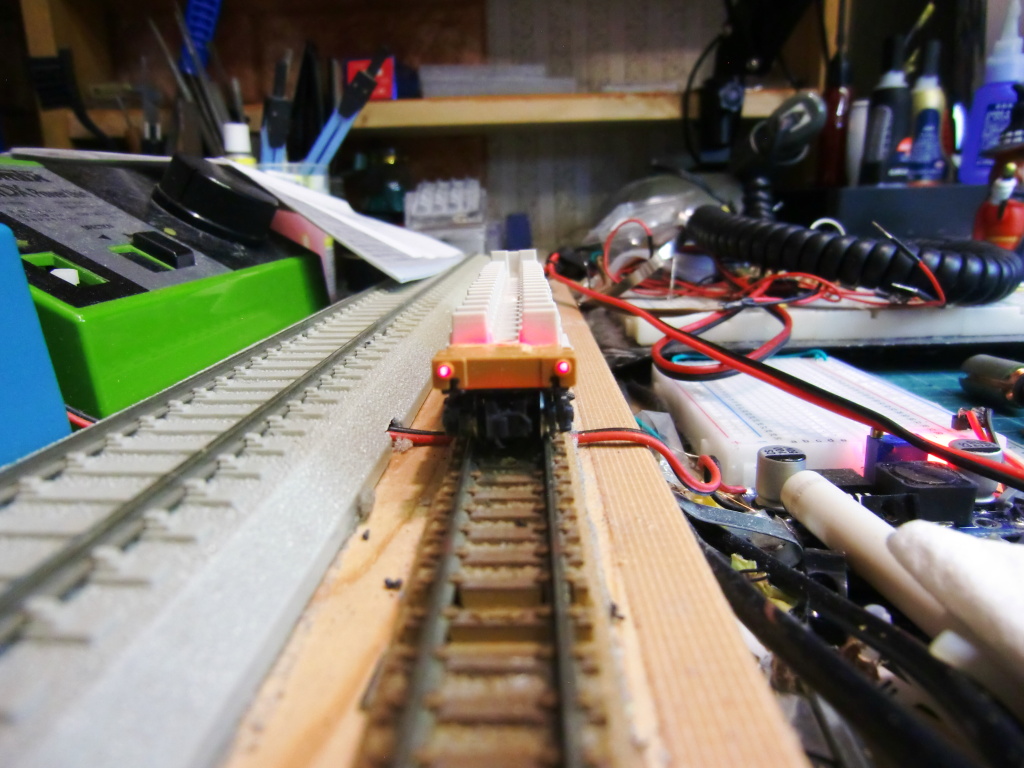

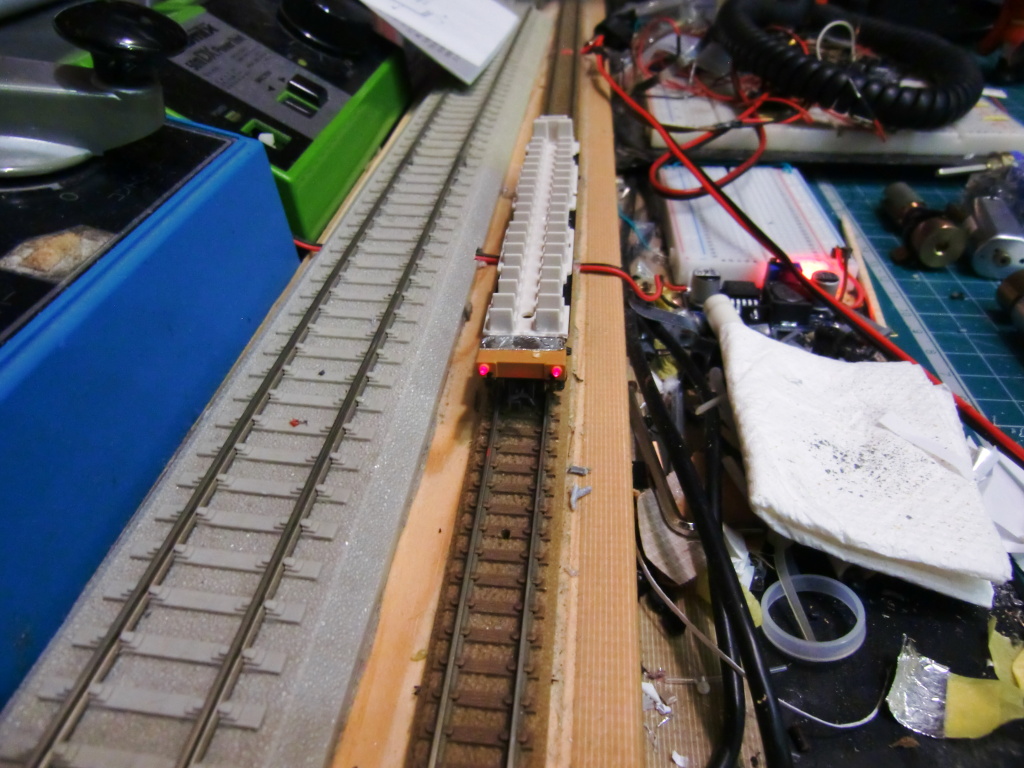

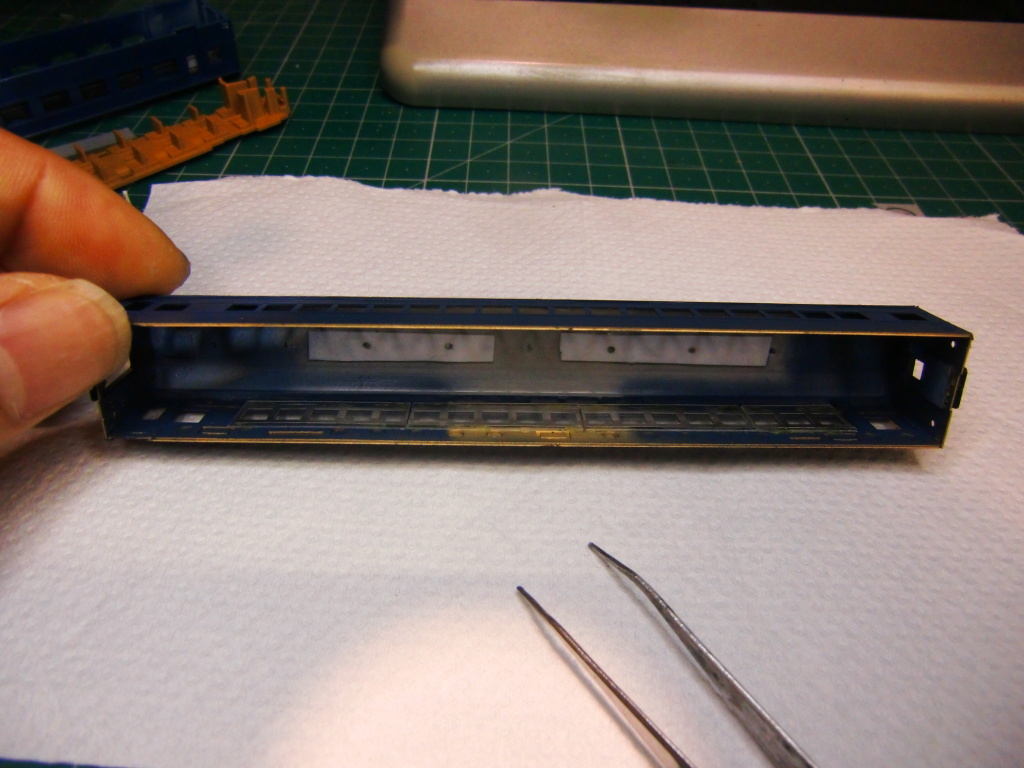

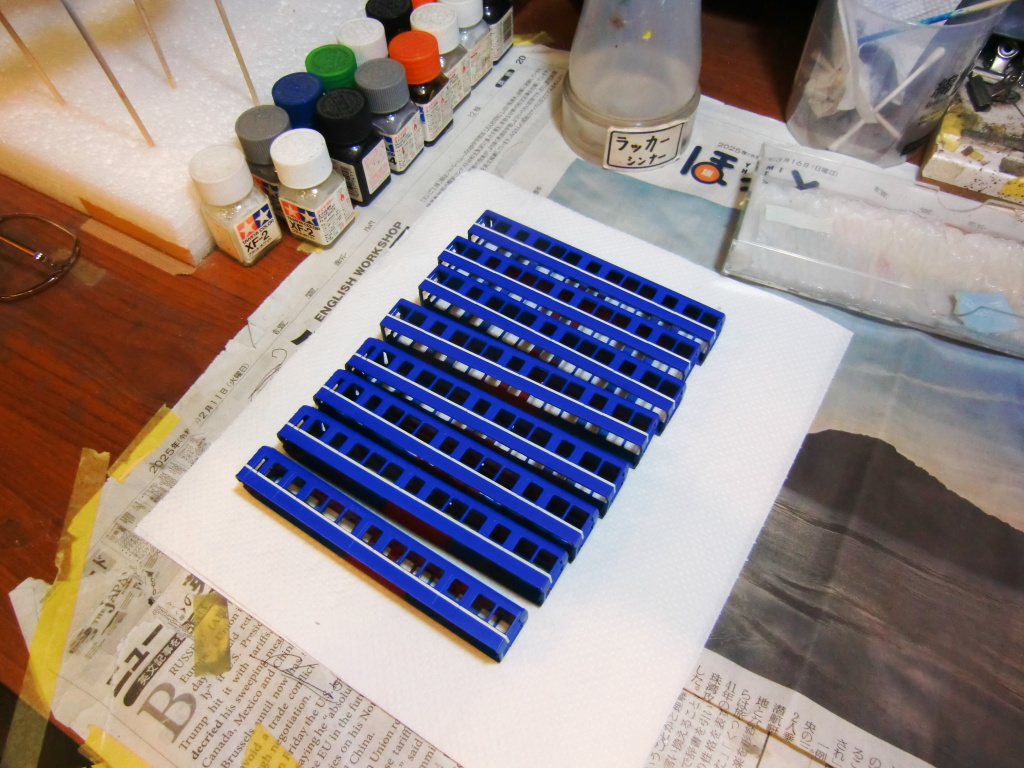

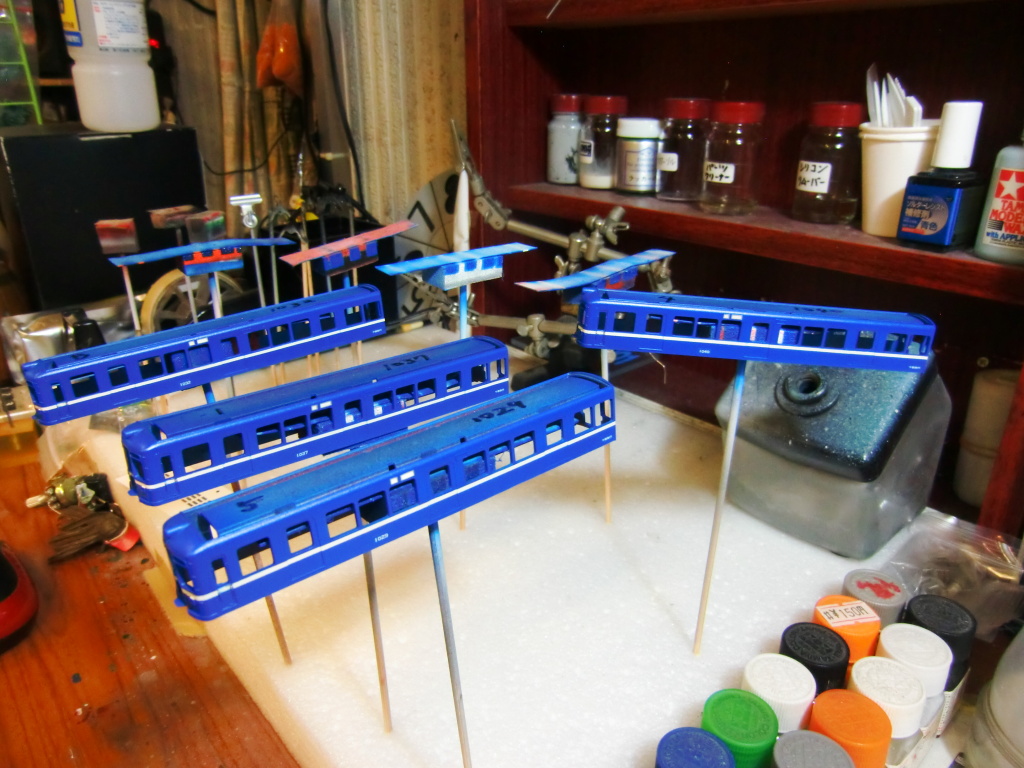

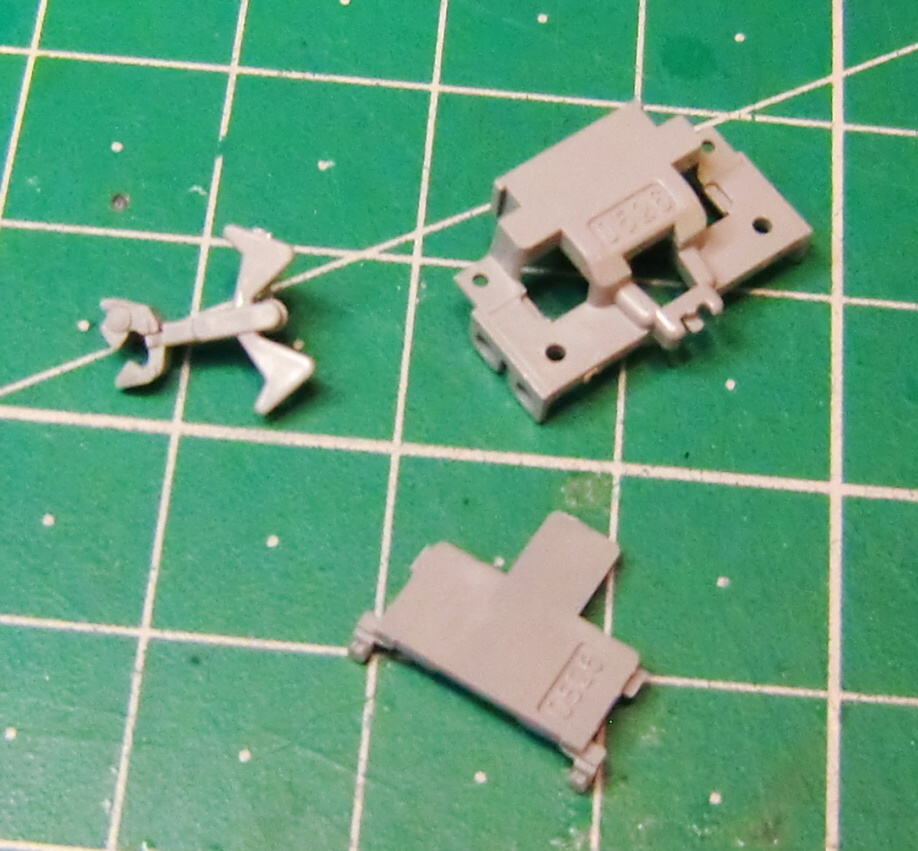

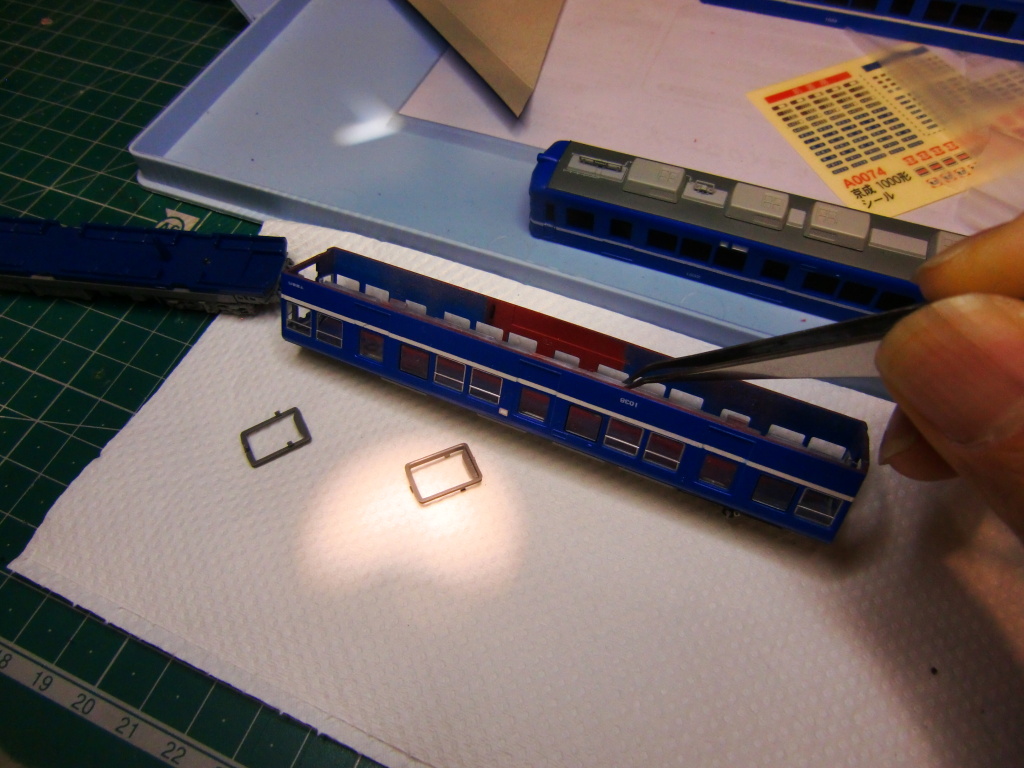

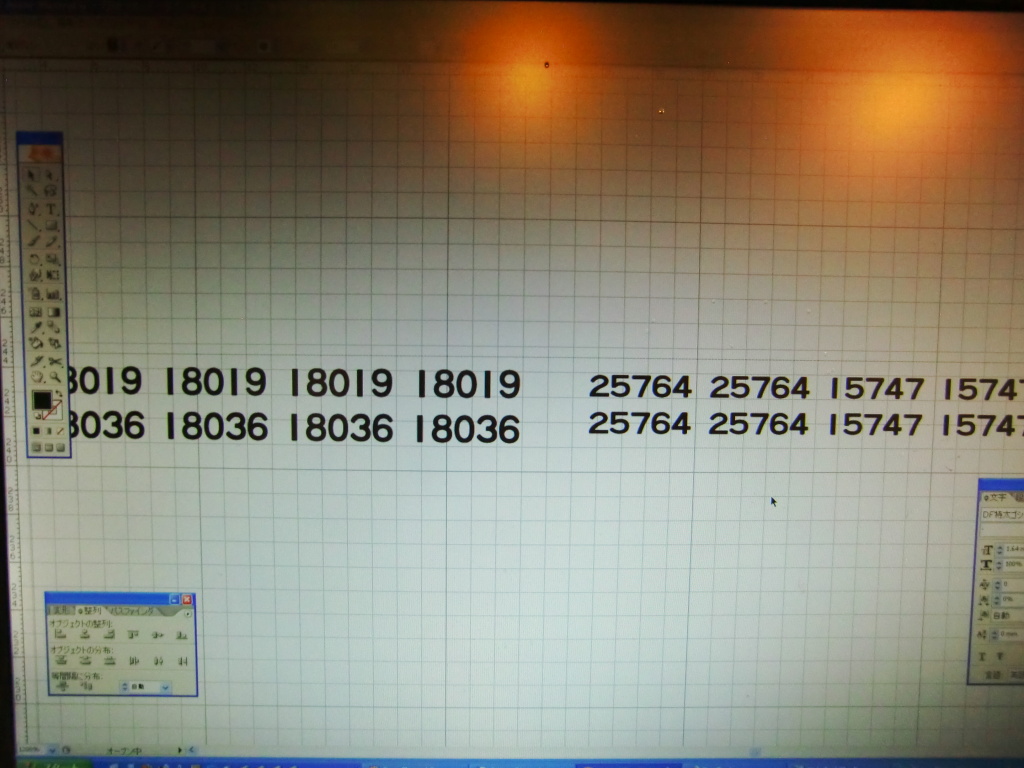

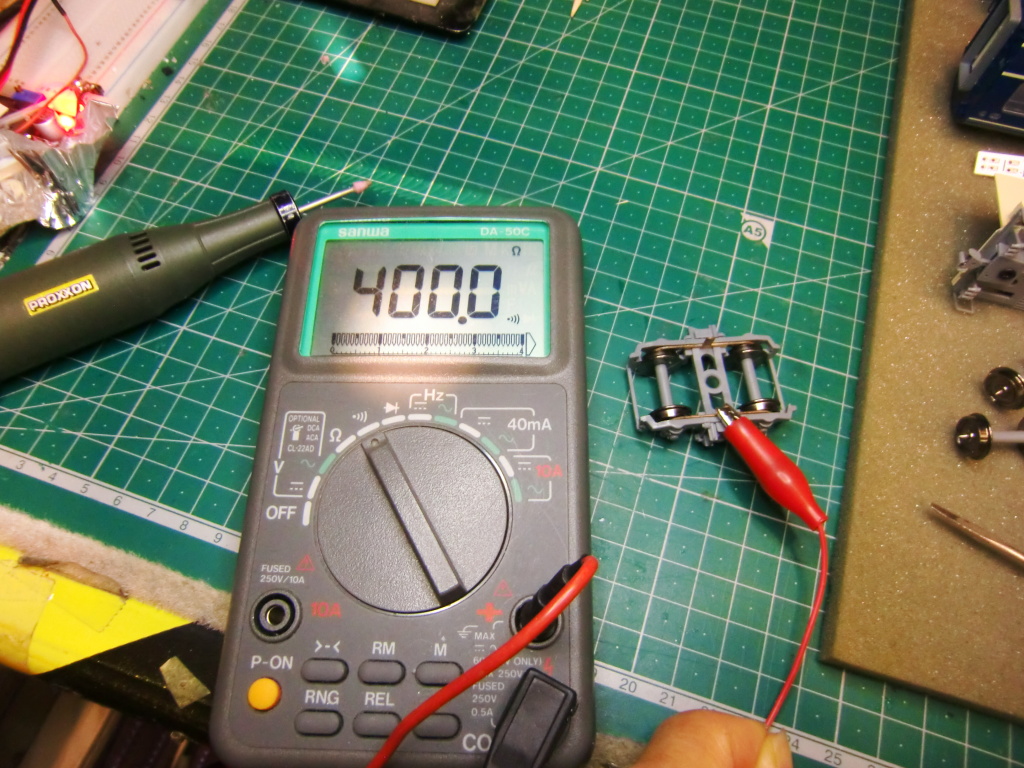

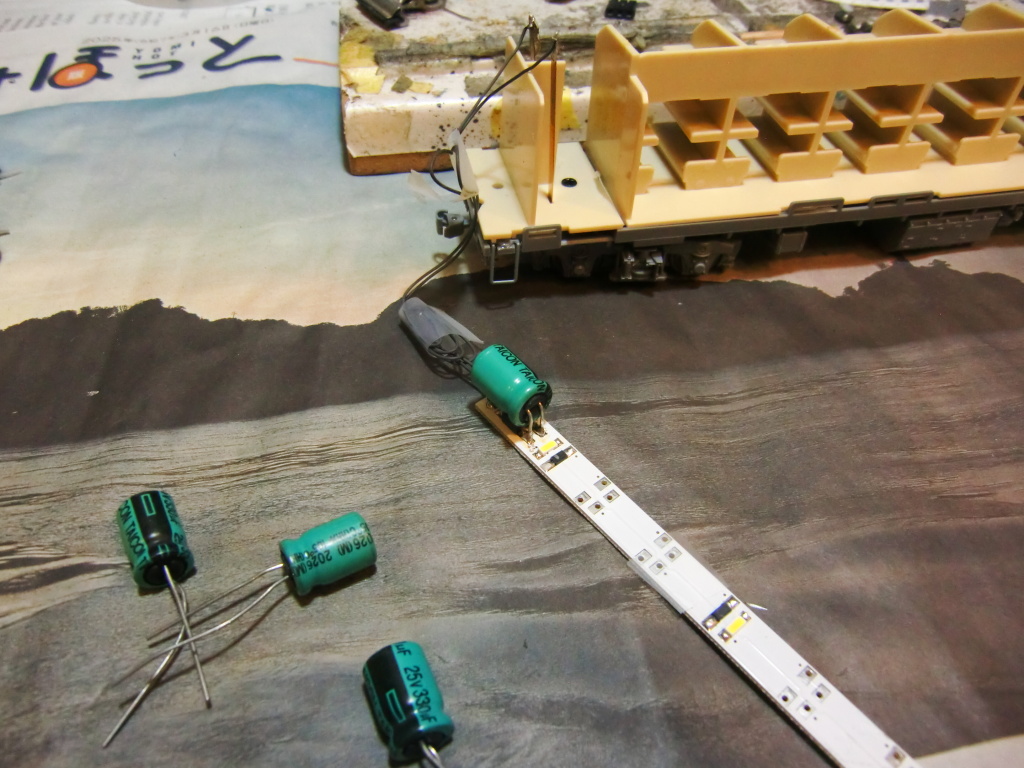

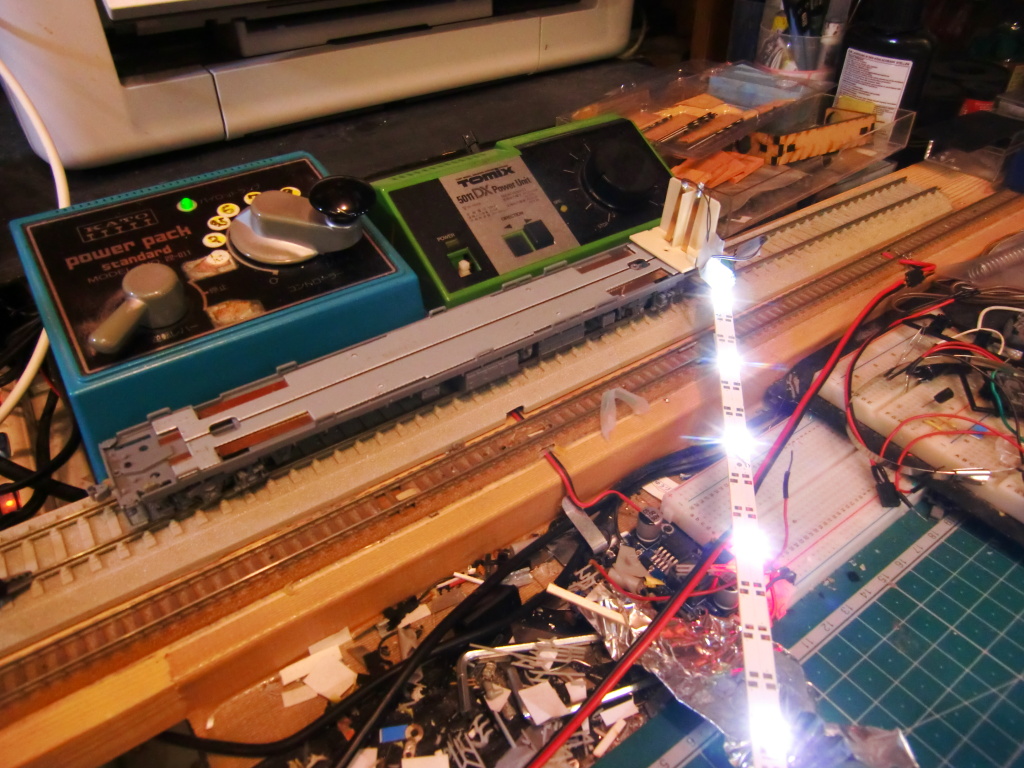

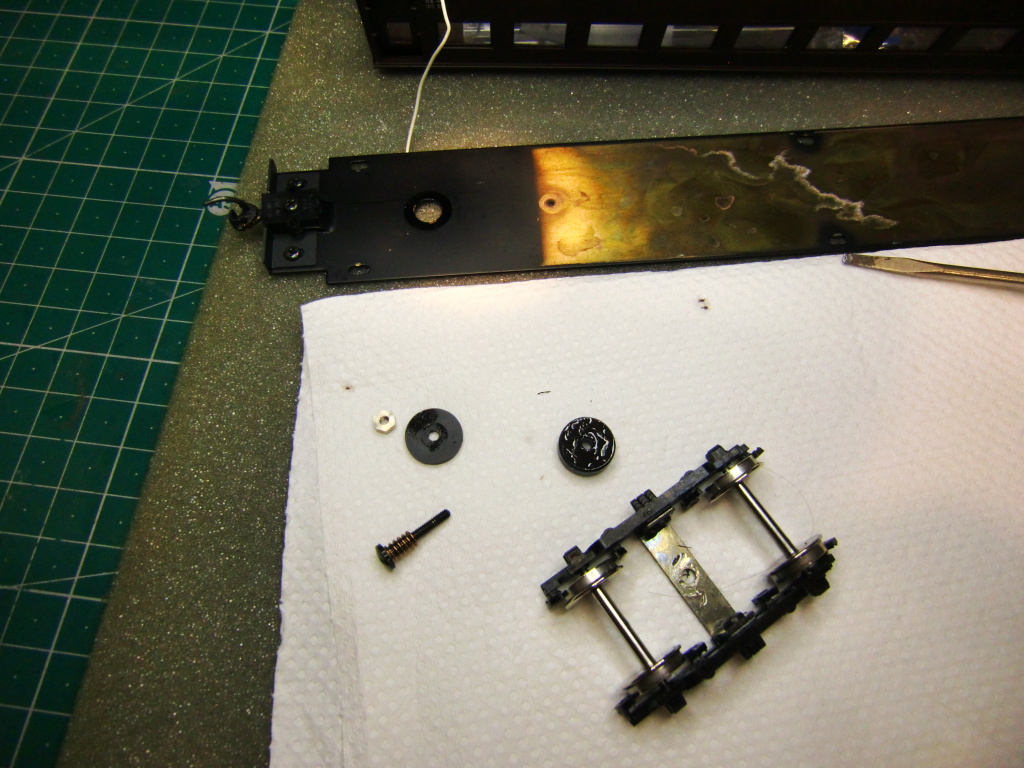

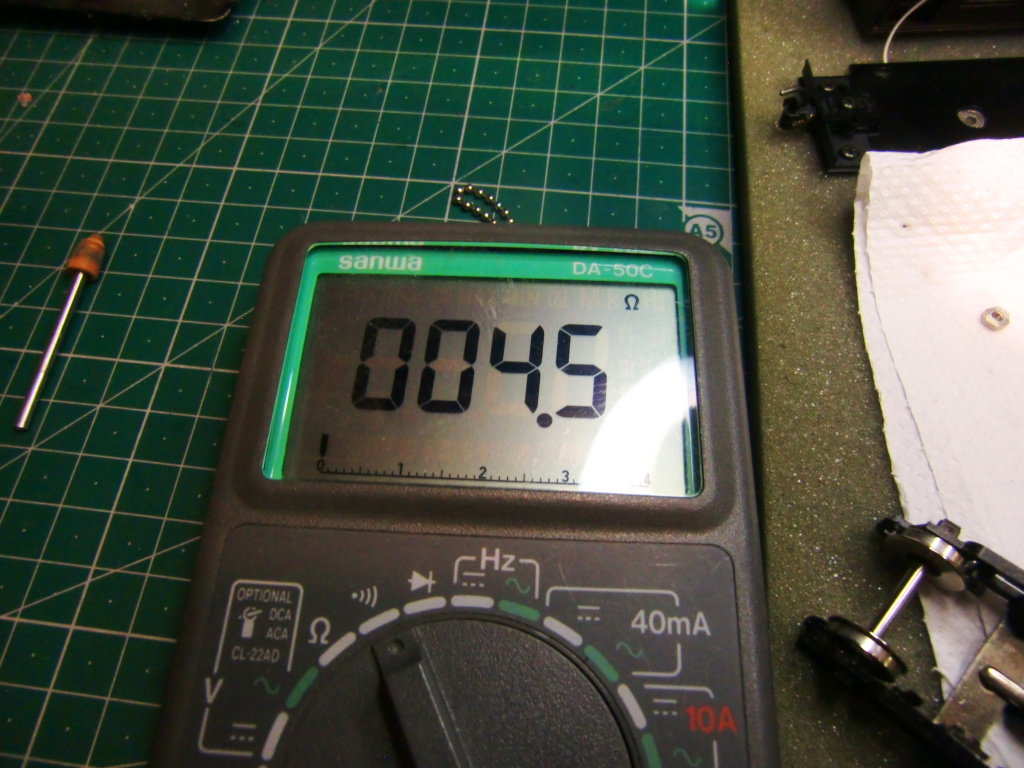

さっそく、基盤に加工を施して左右に1つずつチップLEDを配置しました。

白色点灯希望と言うことで、既存の緑LEDから白色チップLEDに置き換えました。