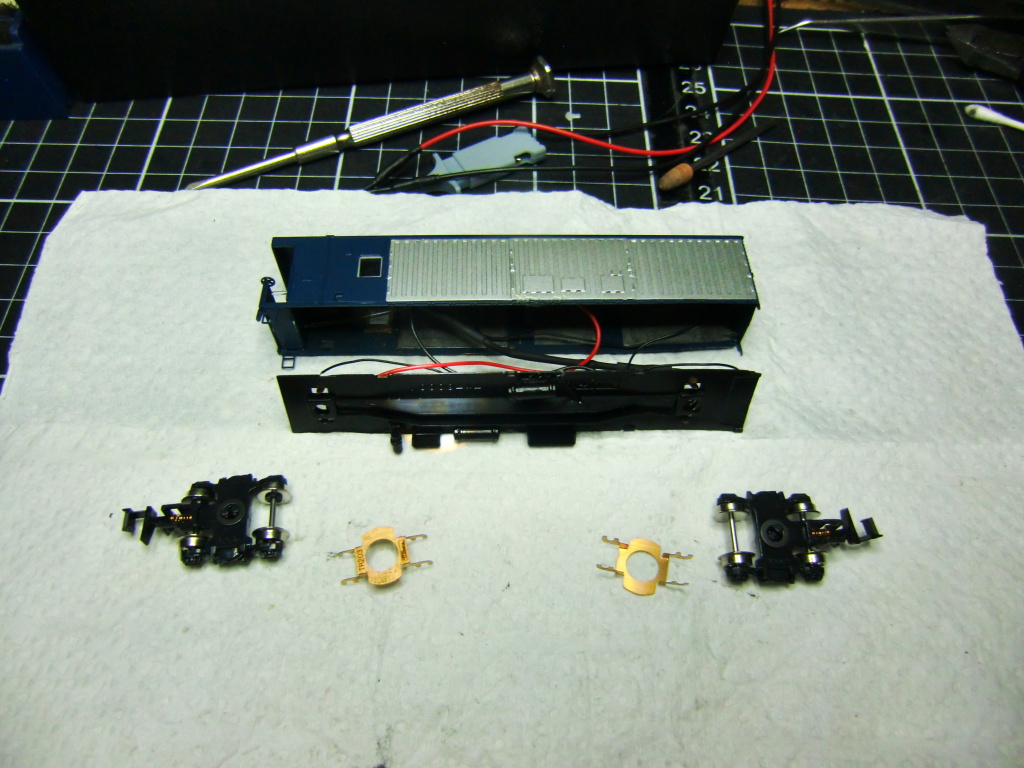

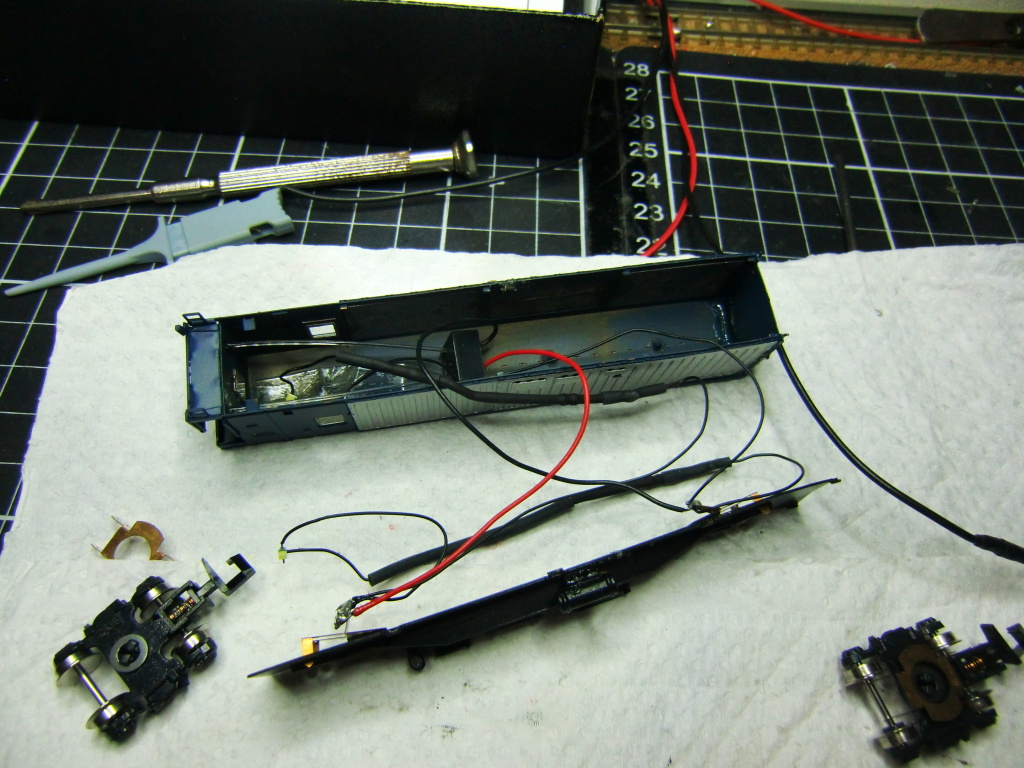

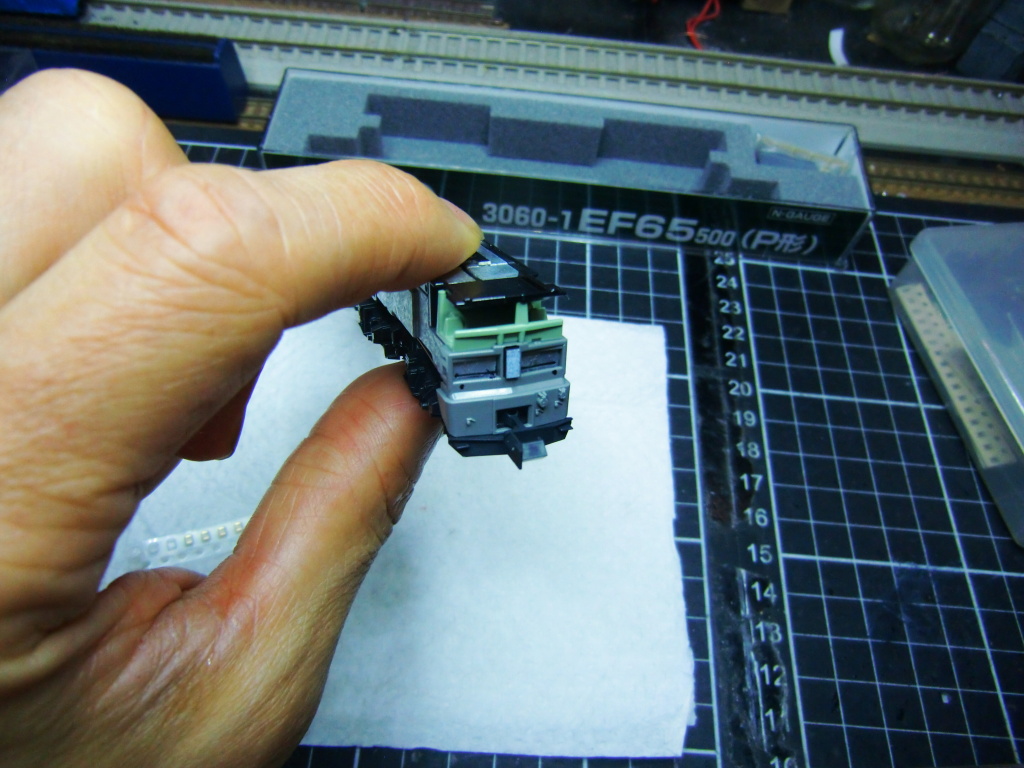

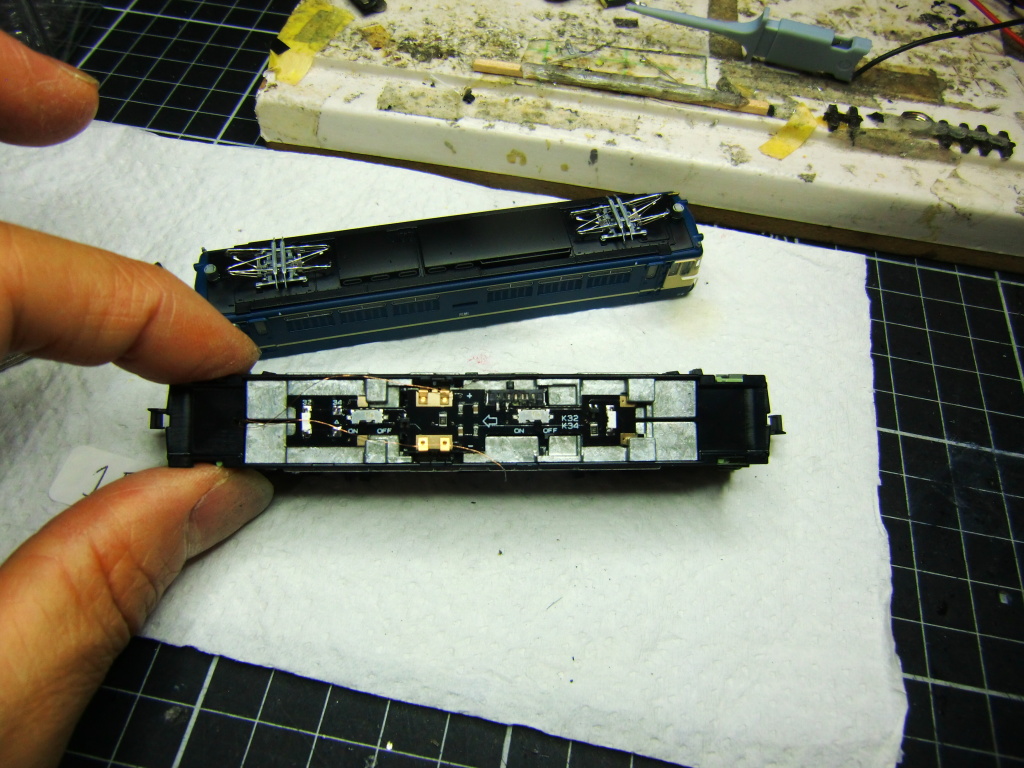

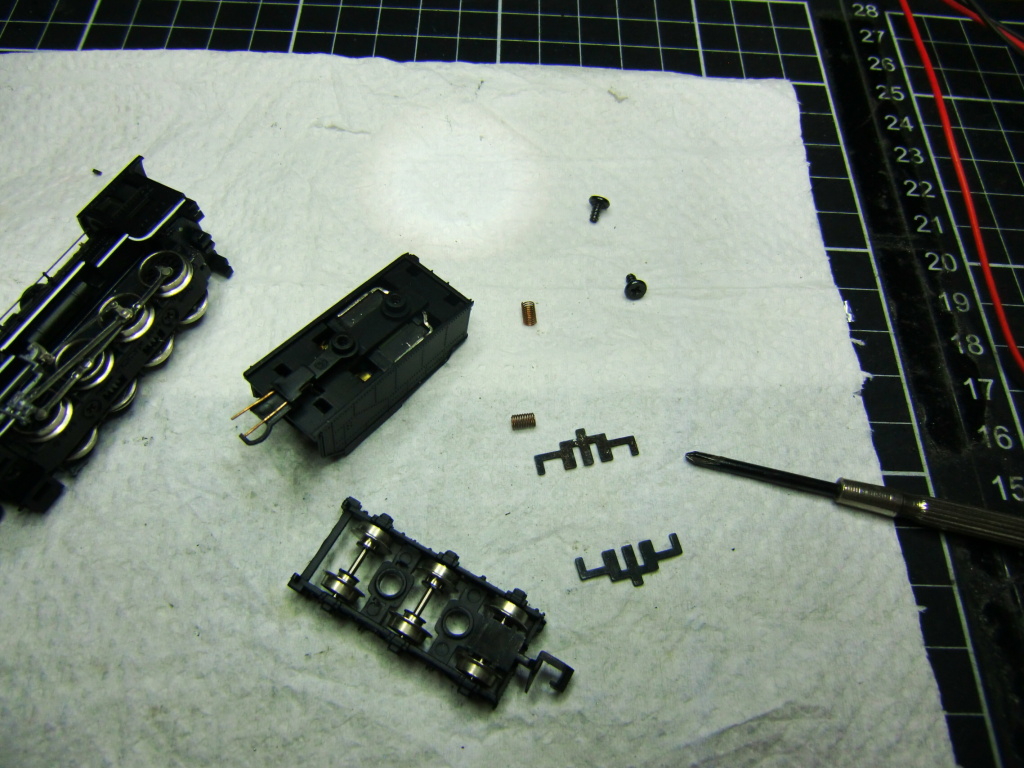

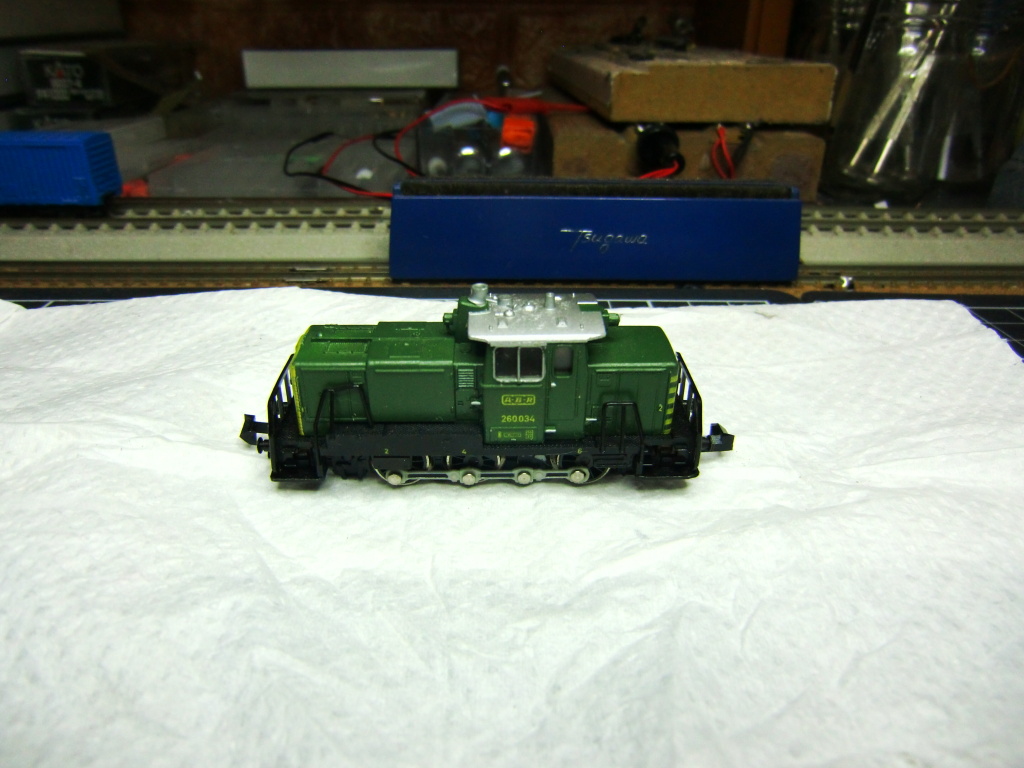

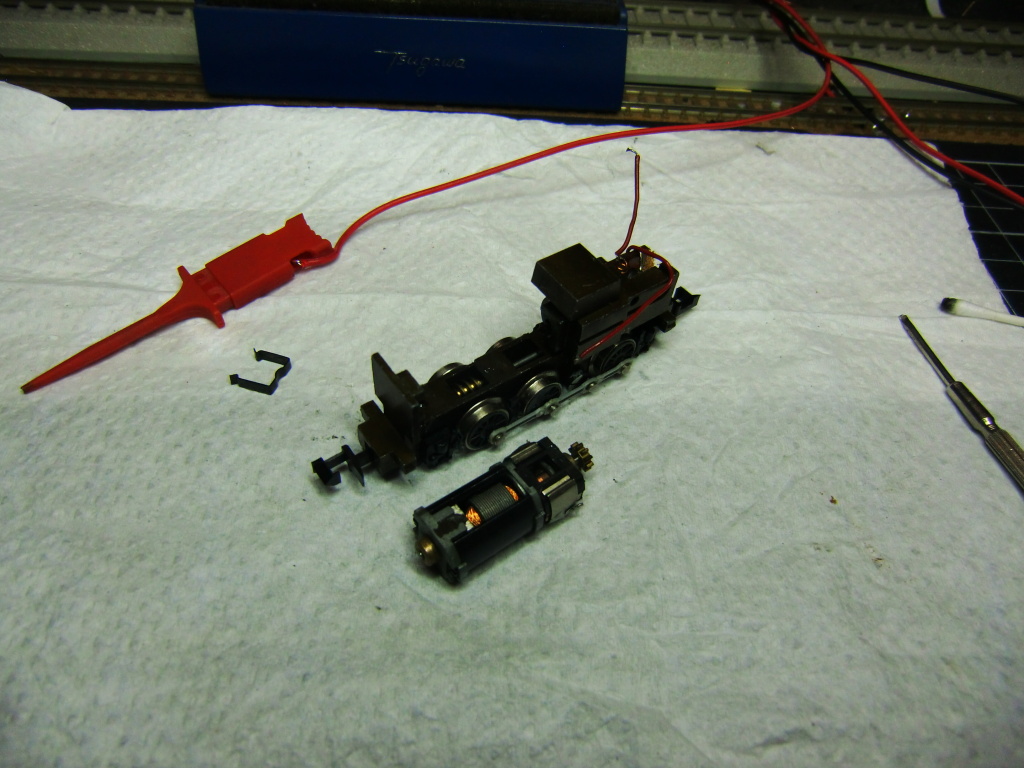

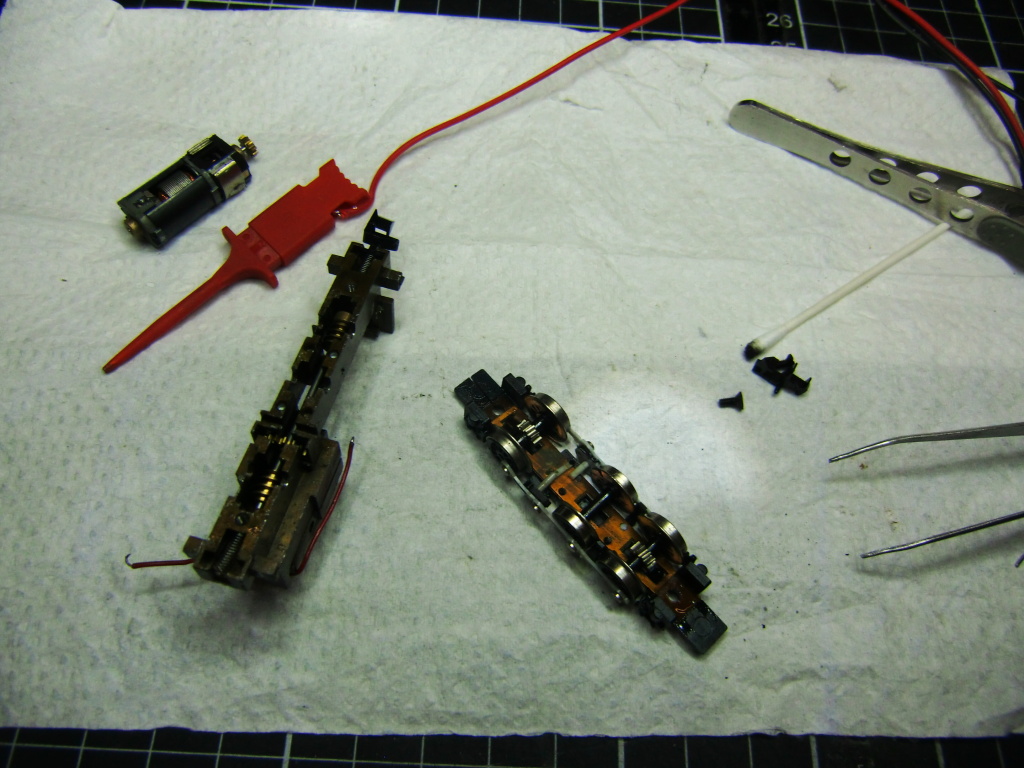

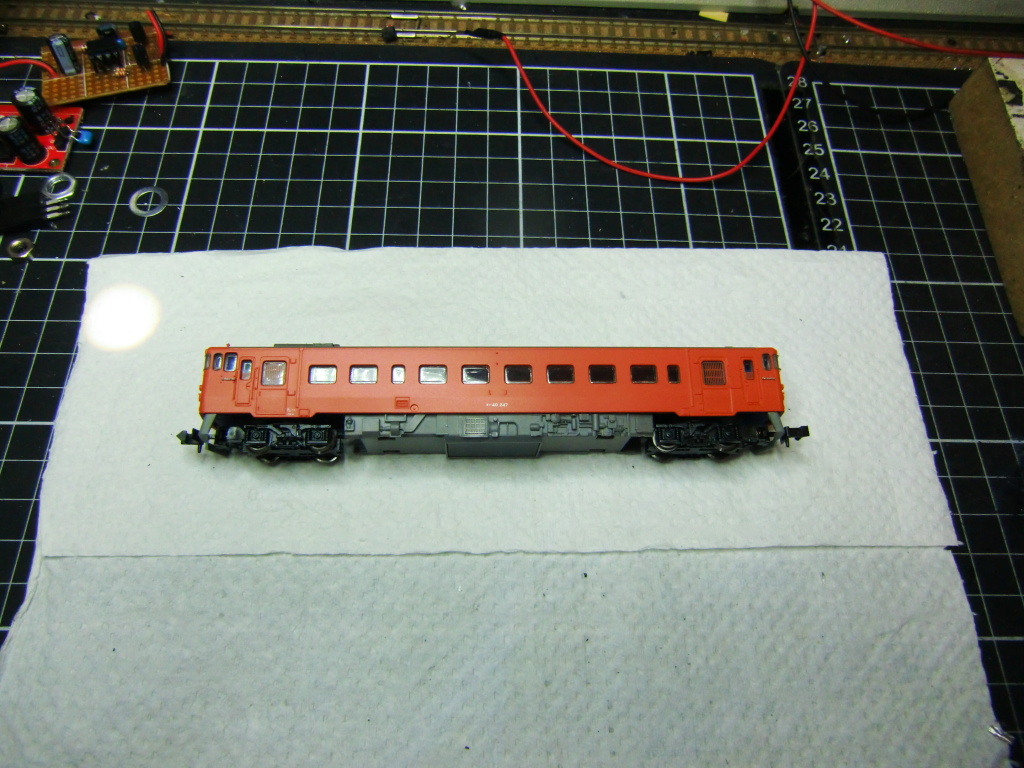

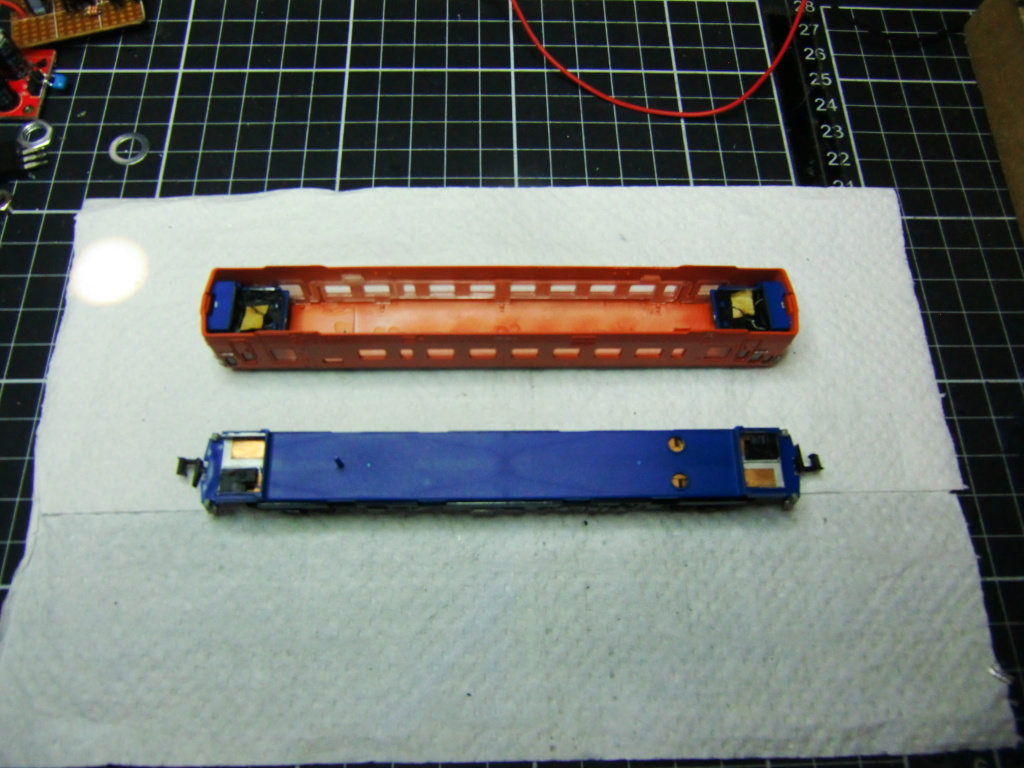

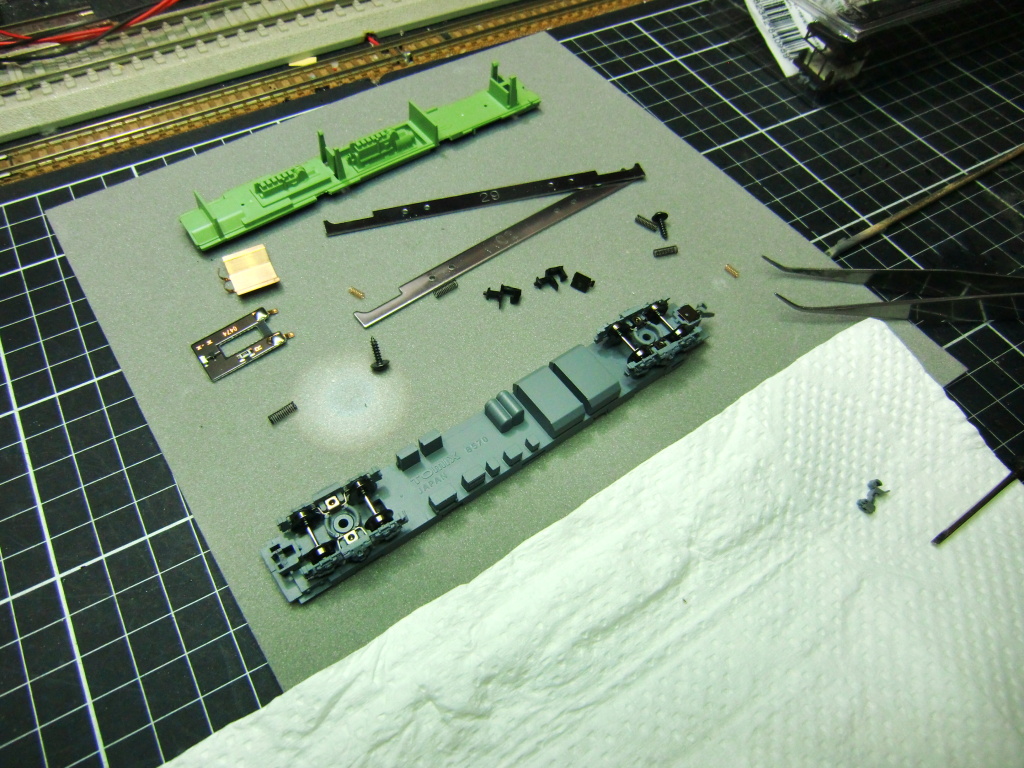

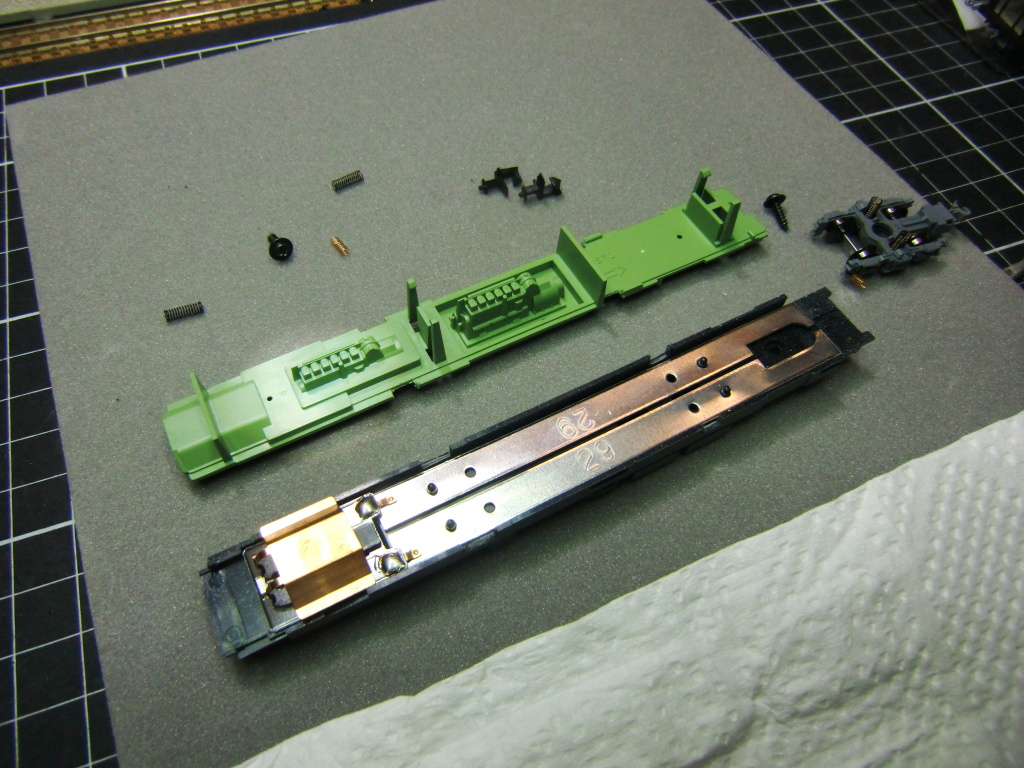

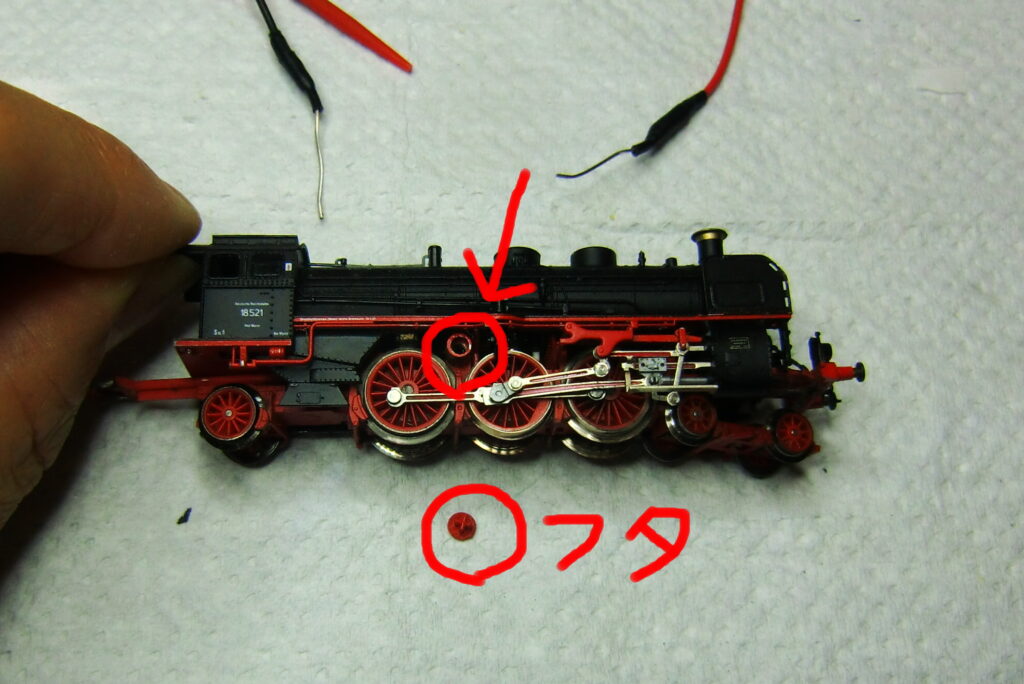

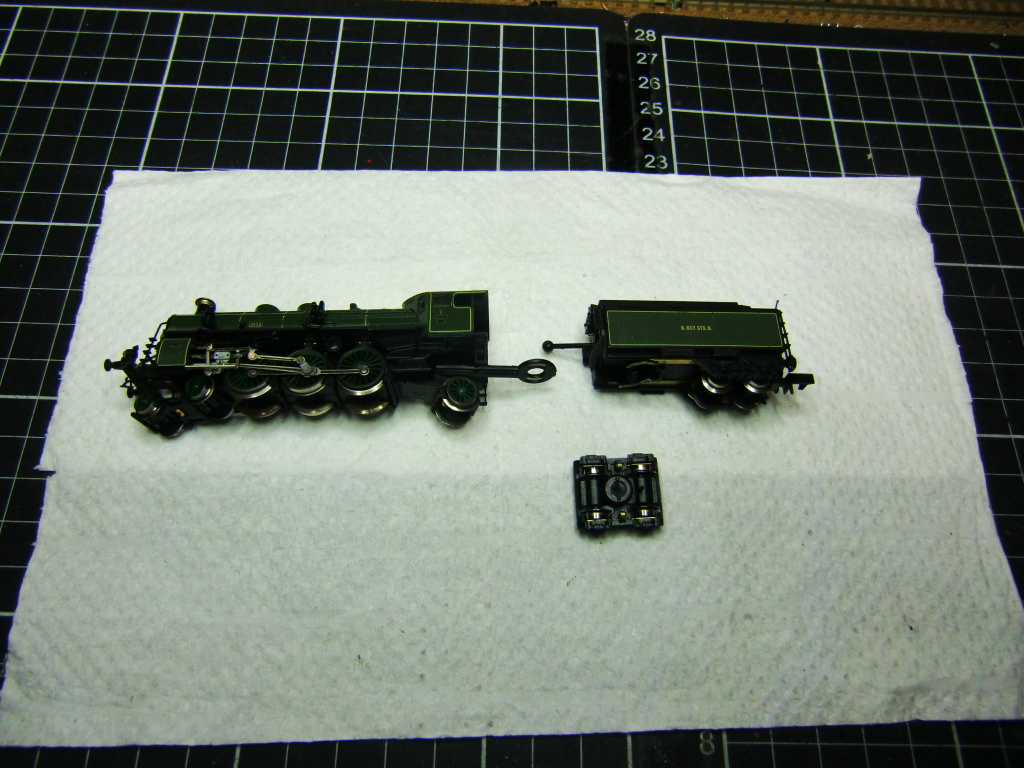

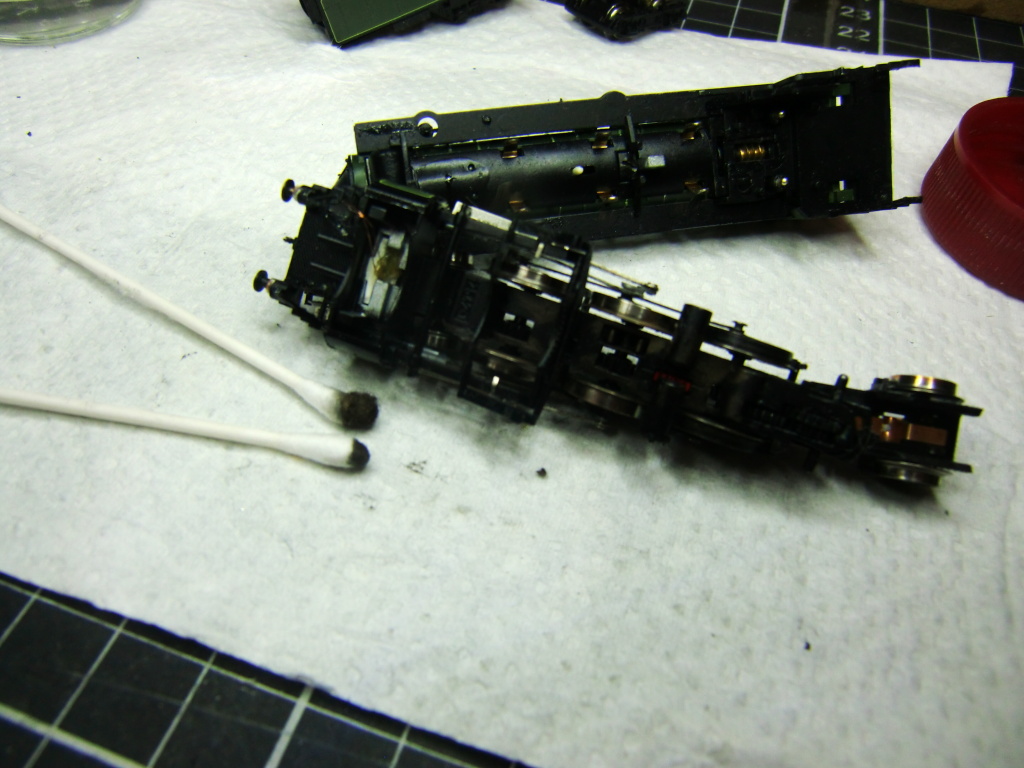

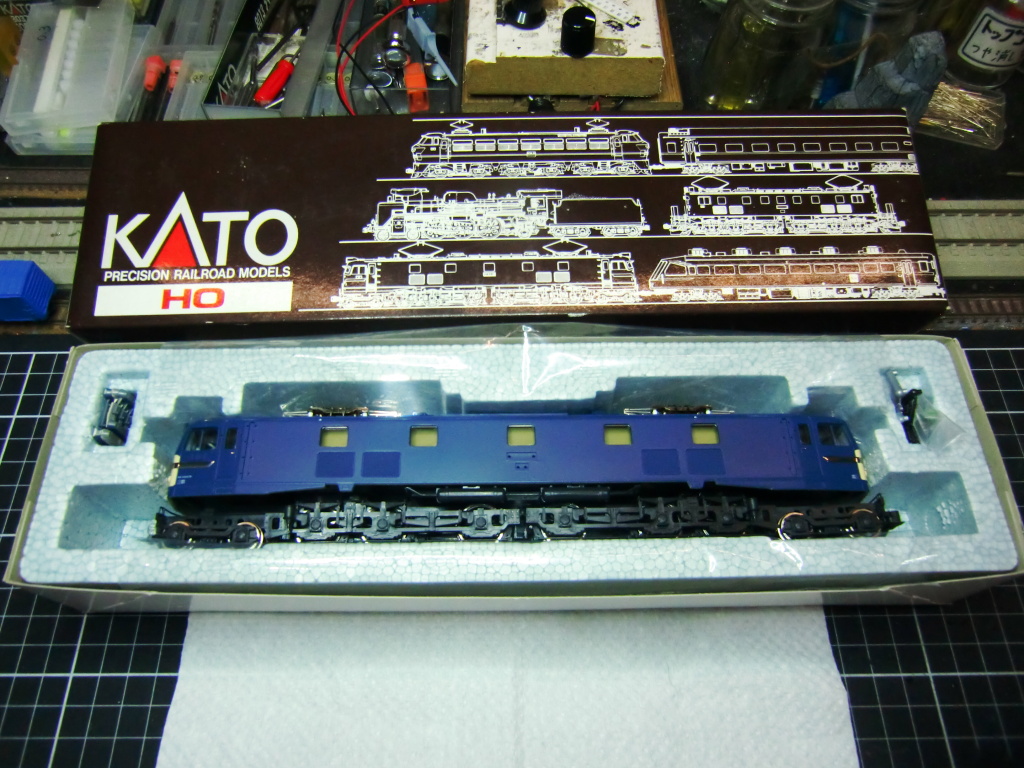

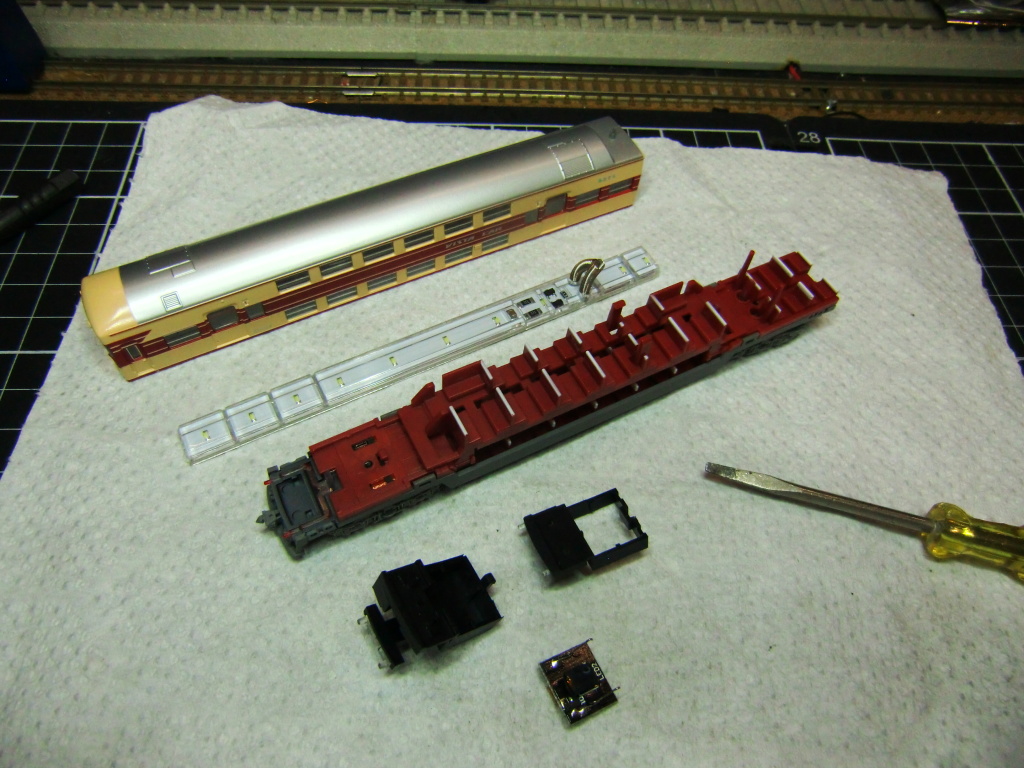

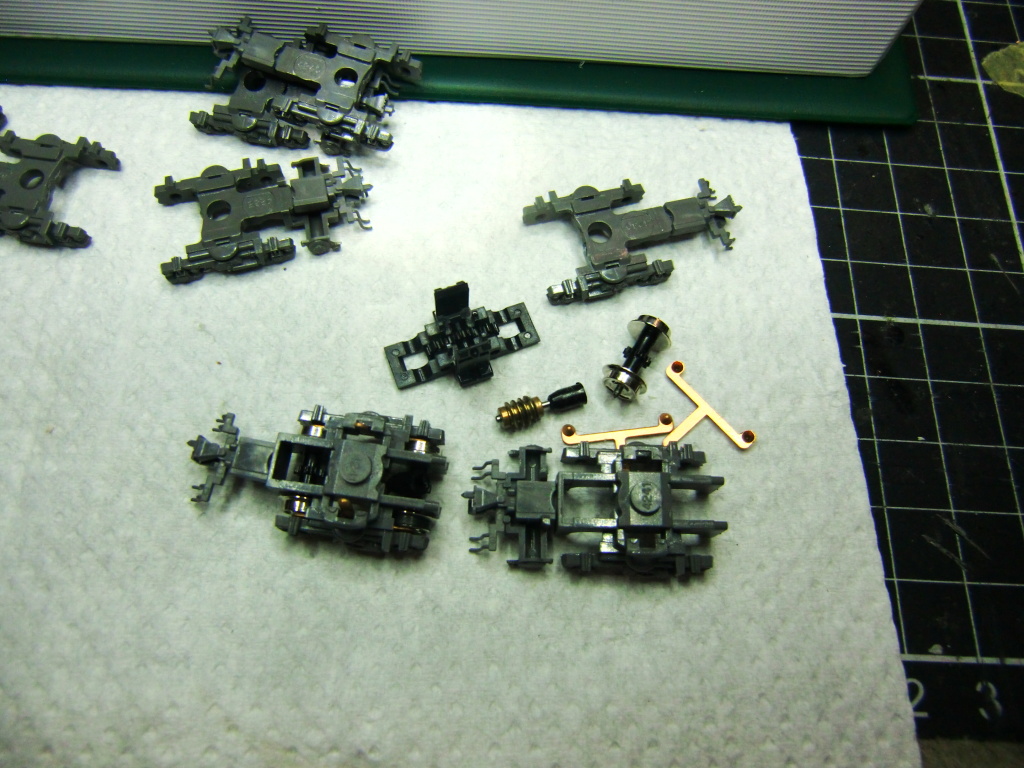

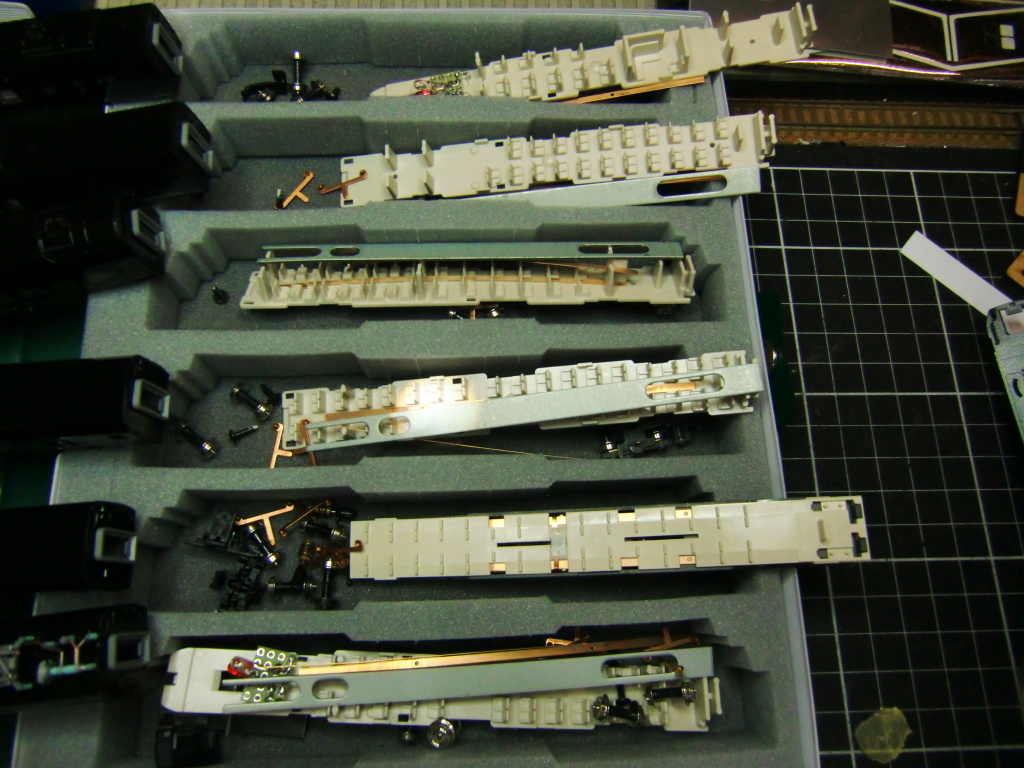

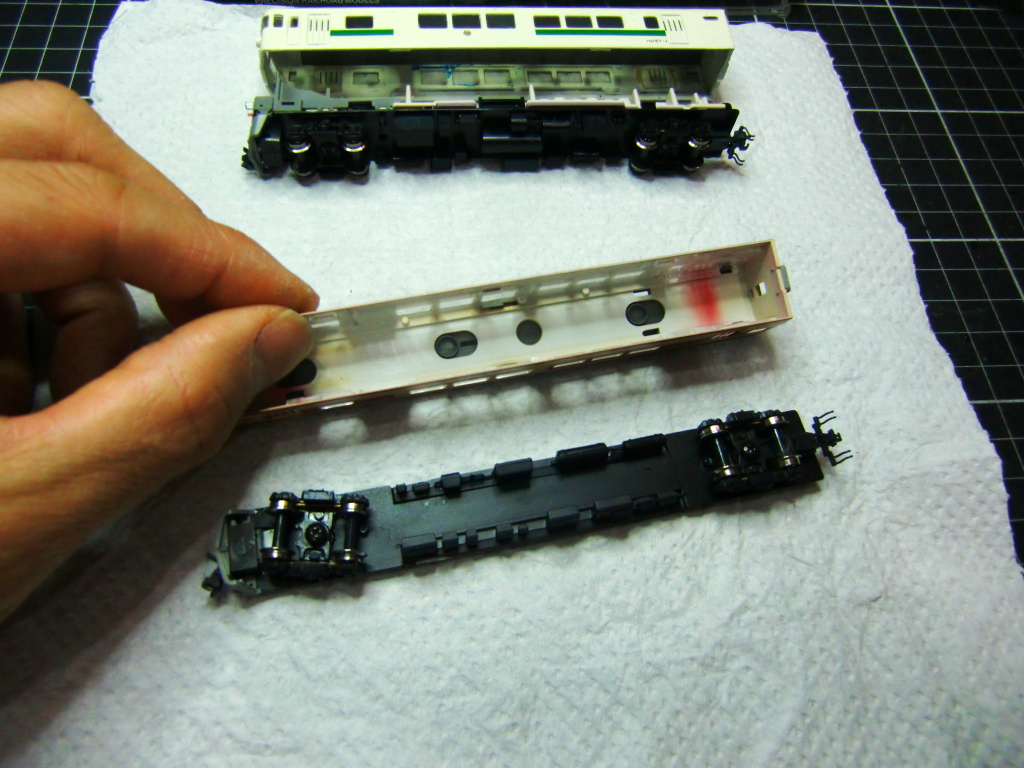

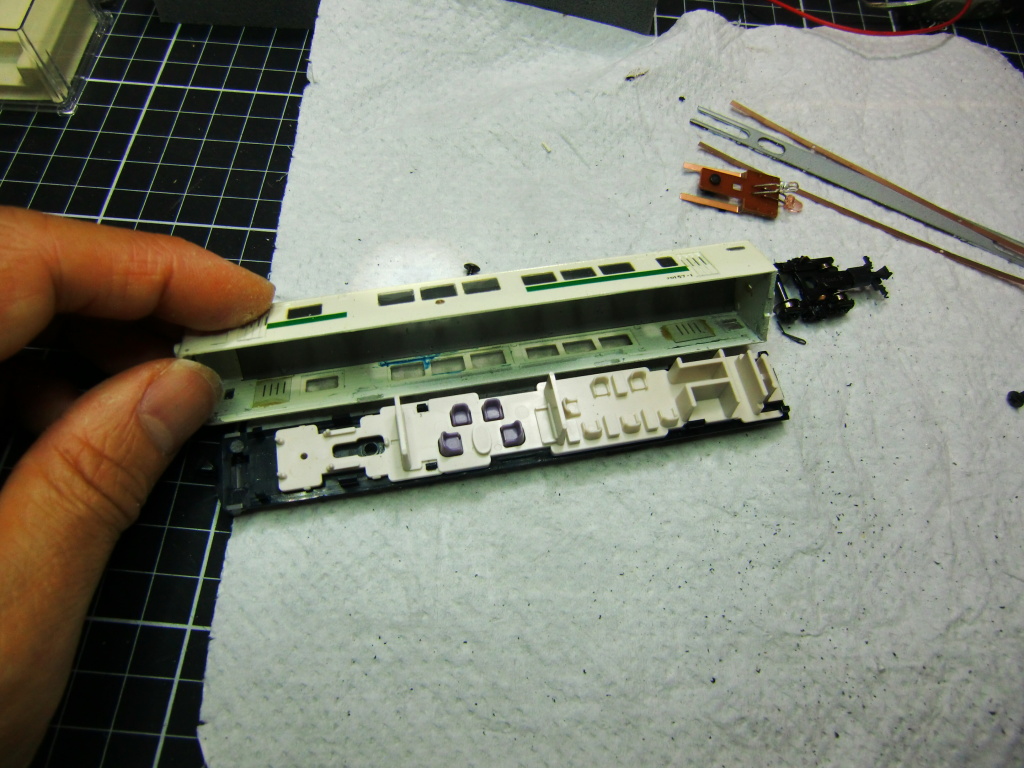

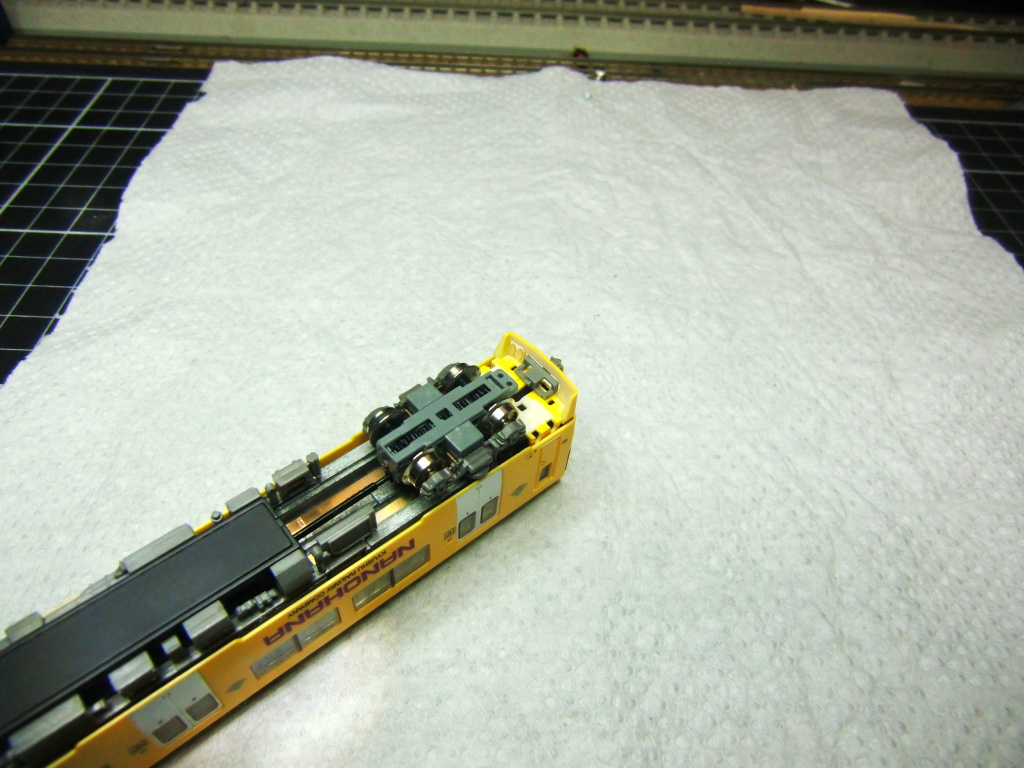

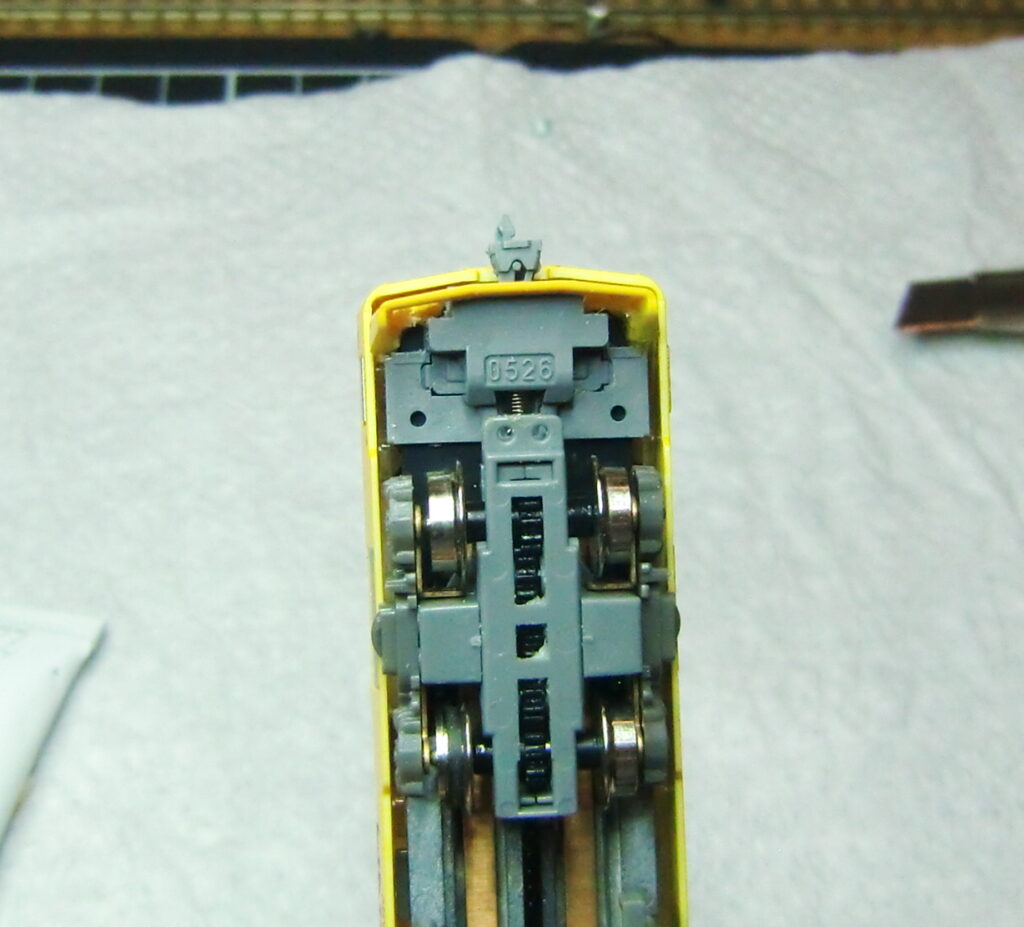

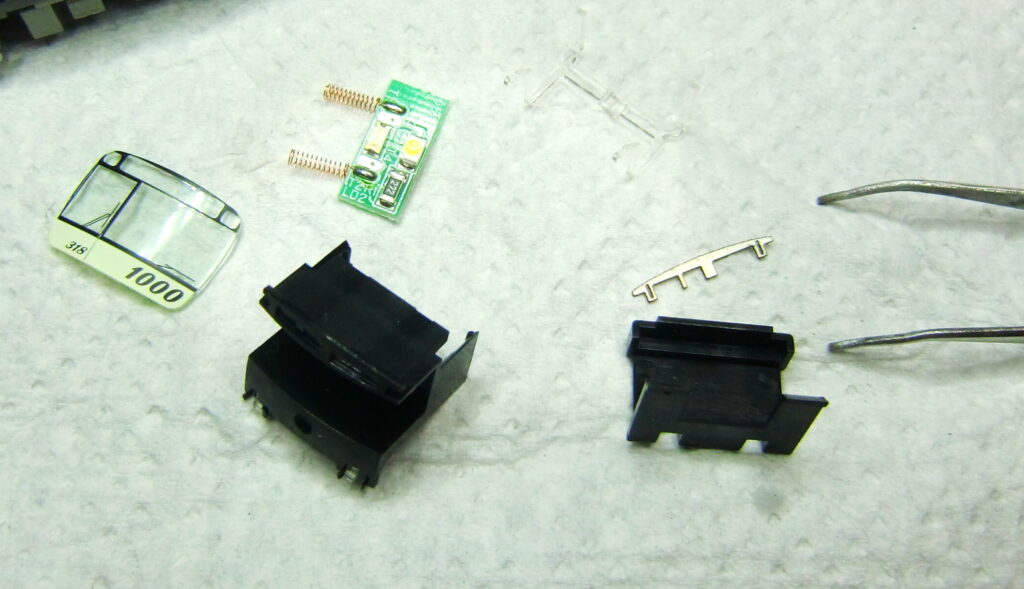

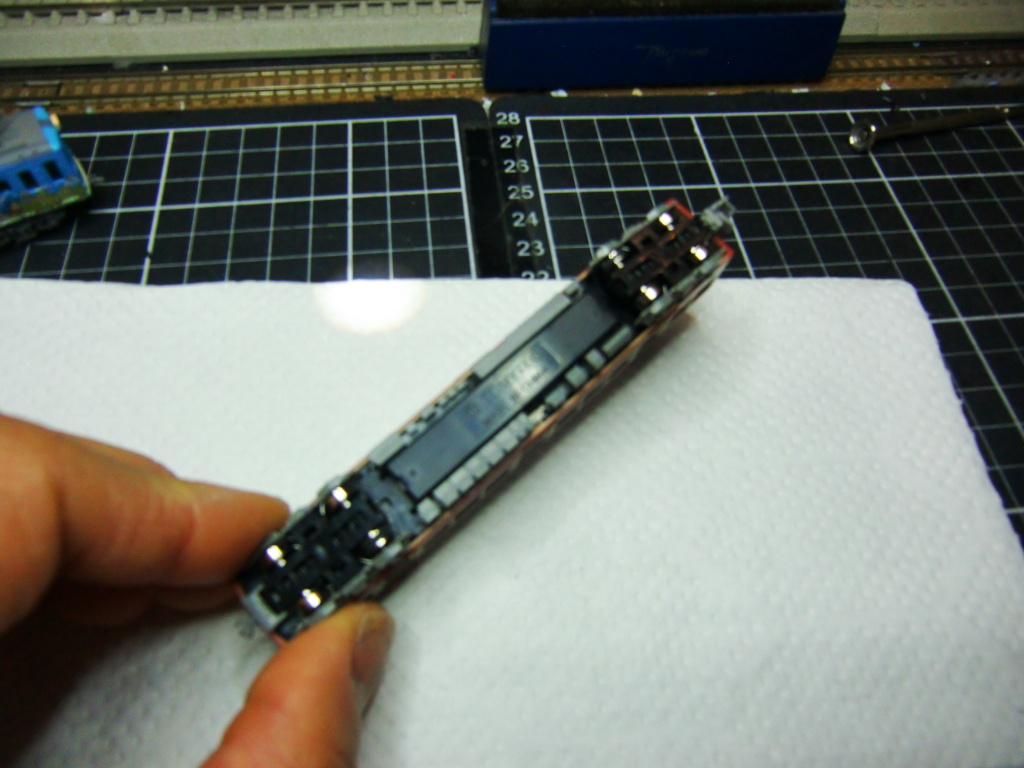

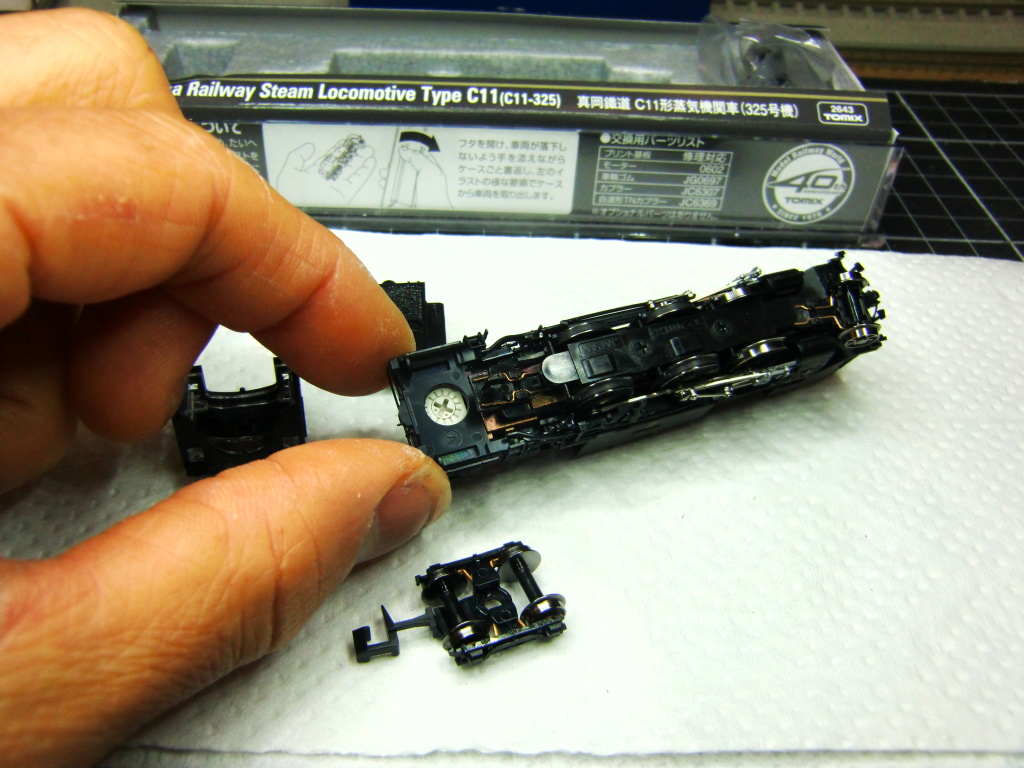

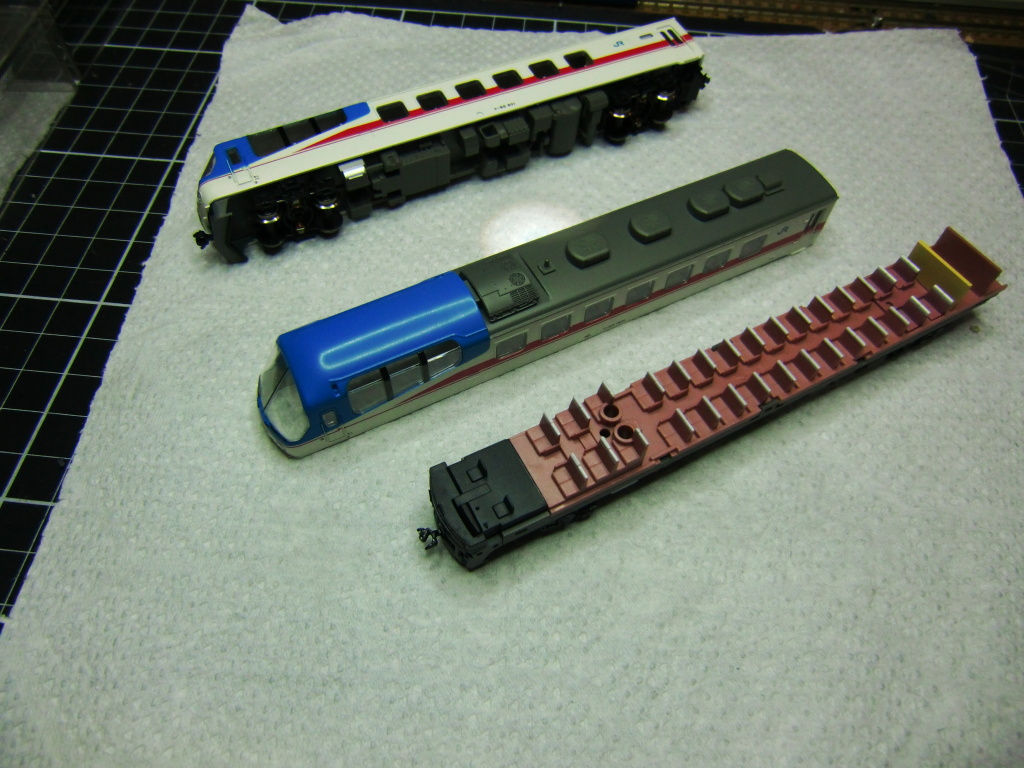

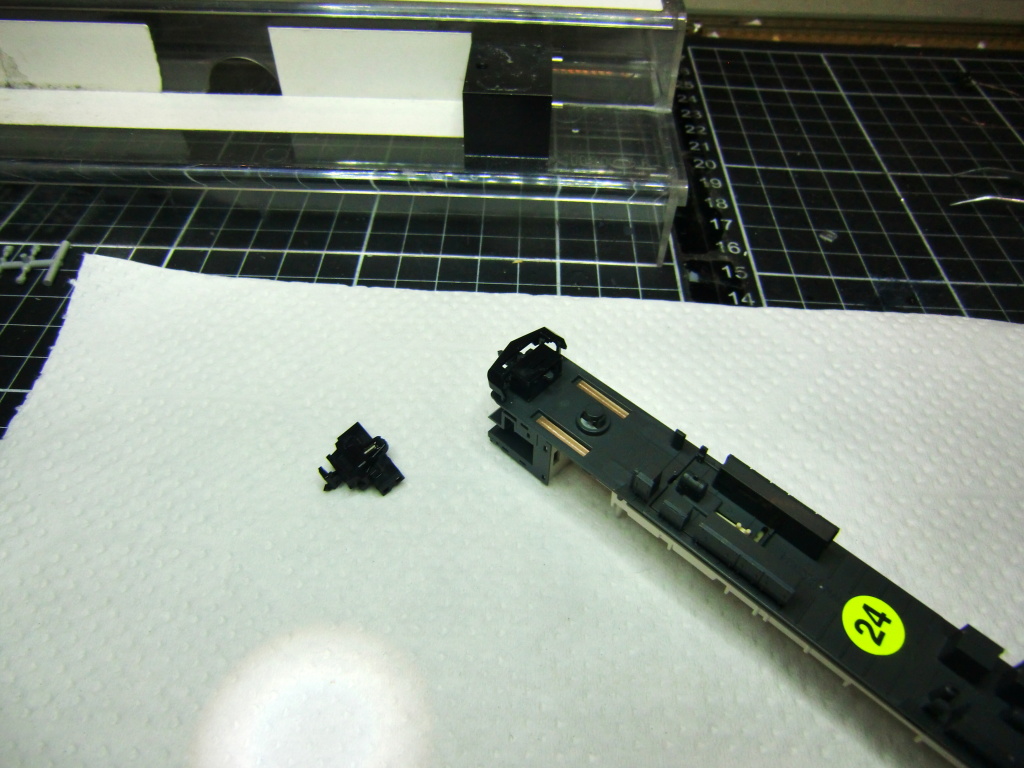

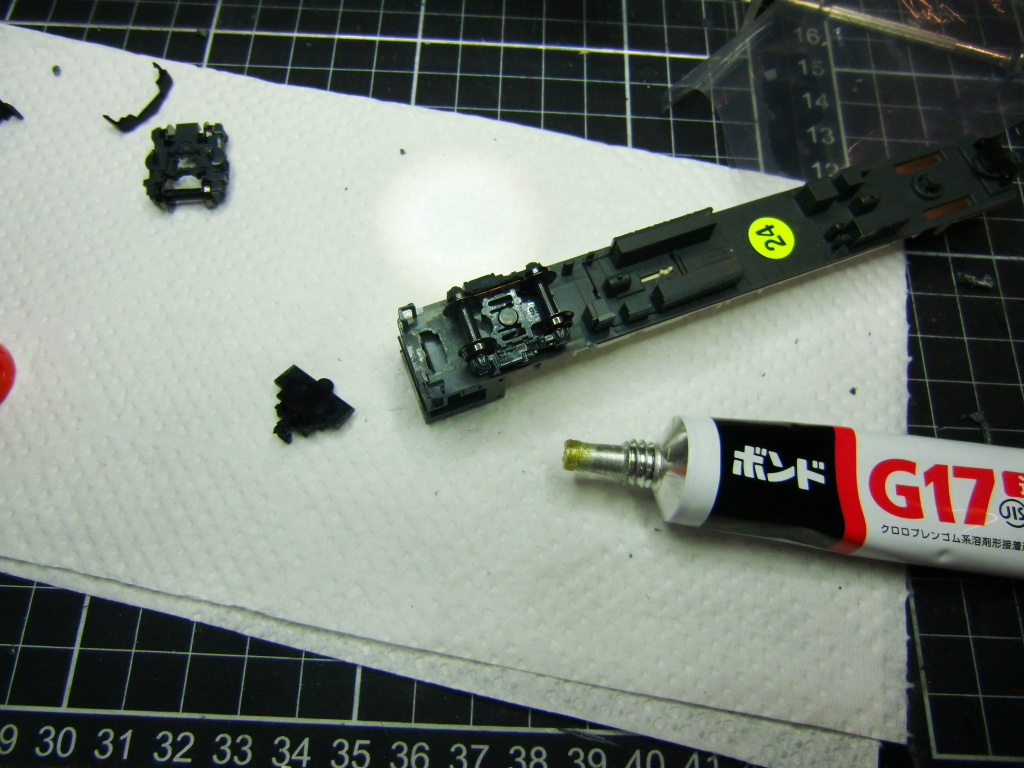

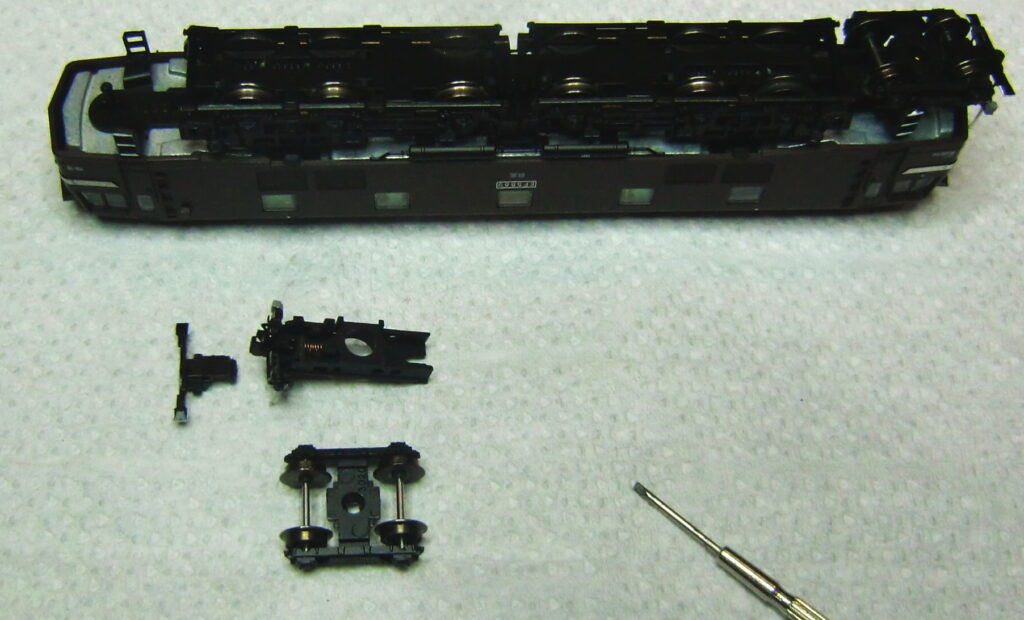

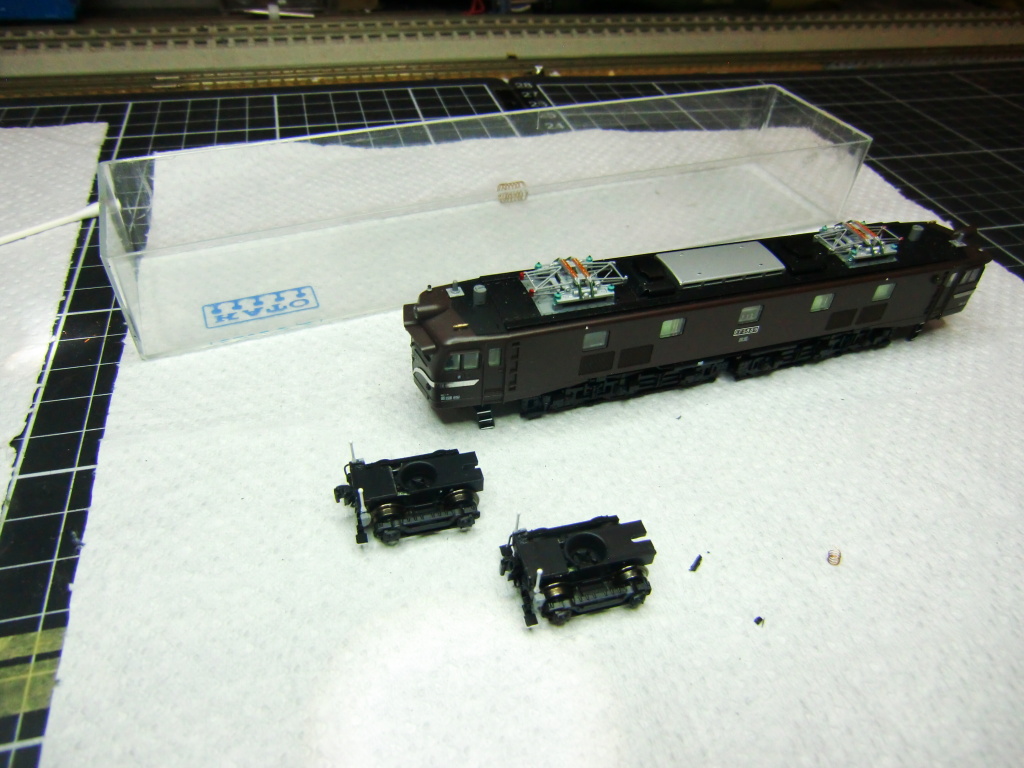

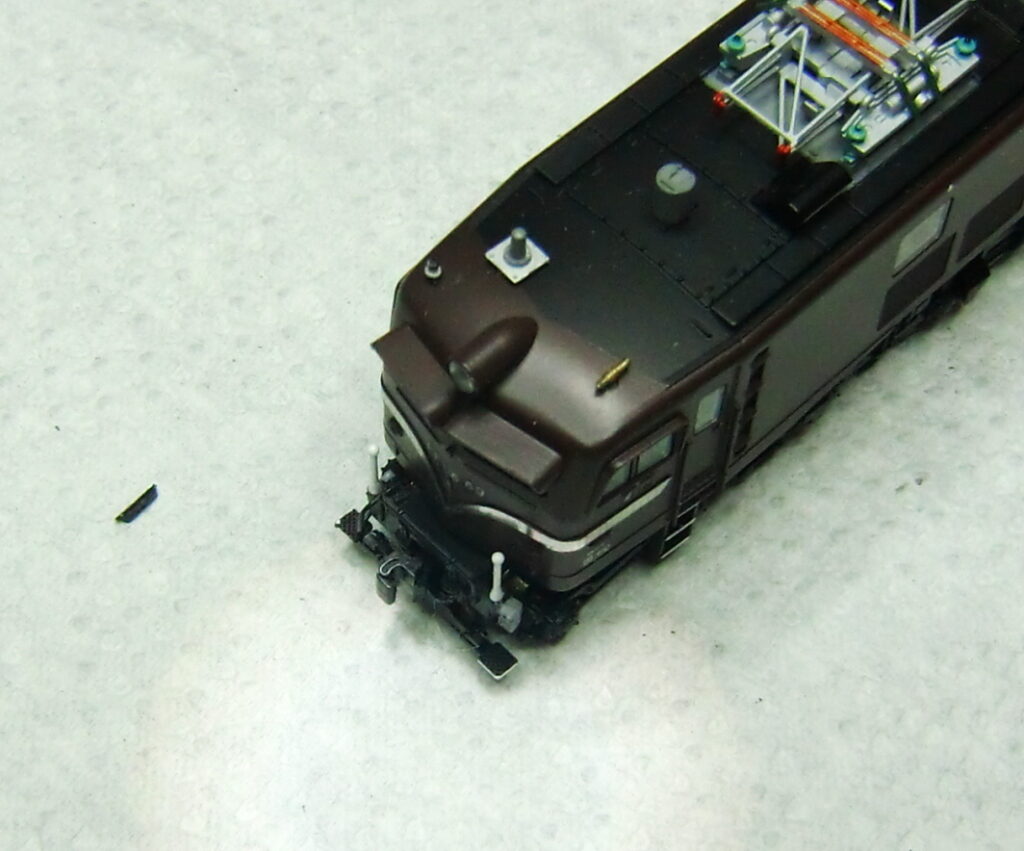

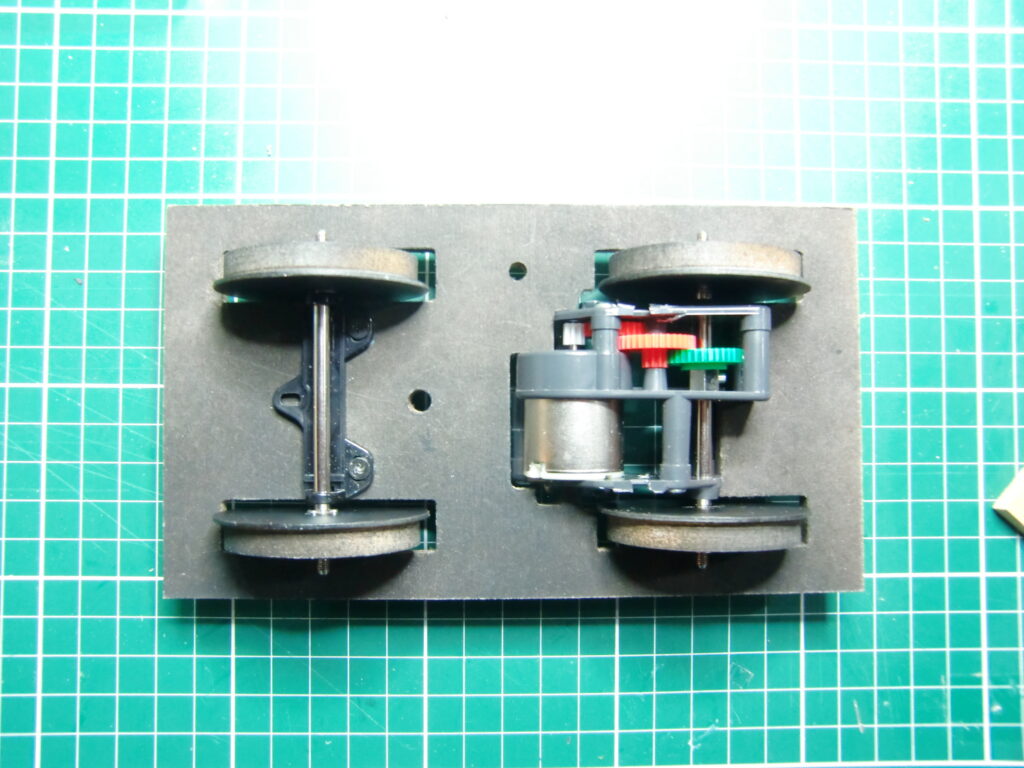

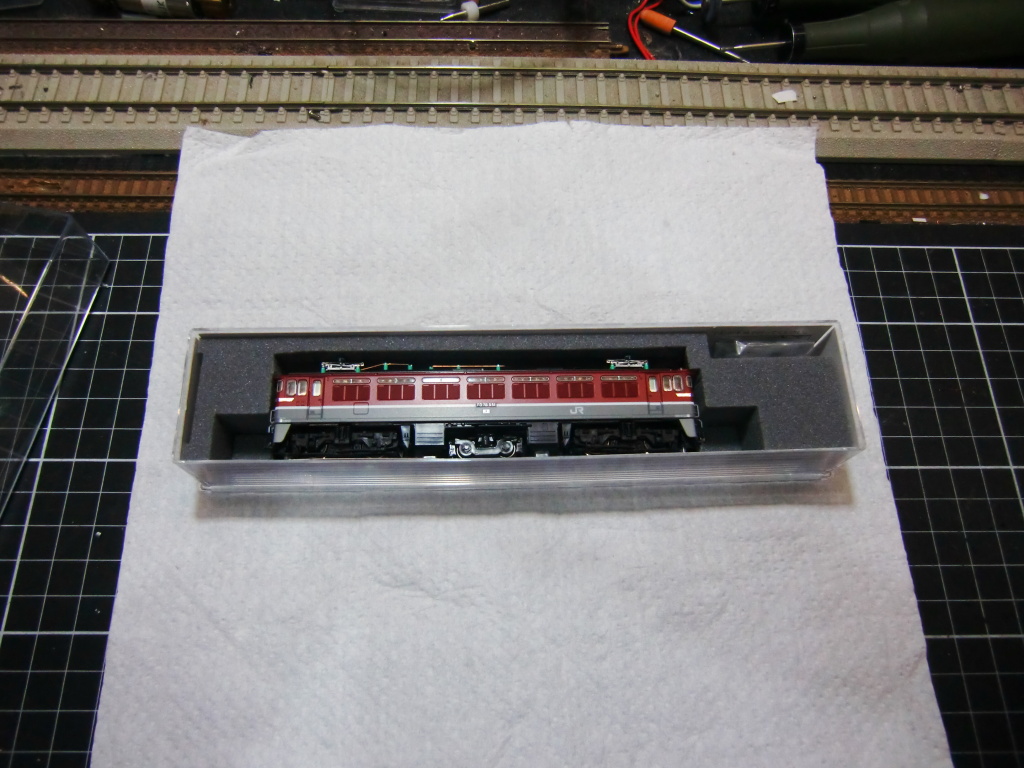

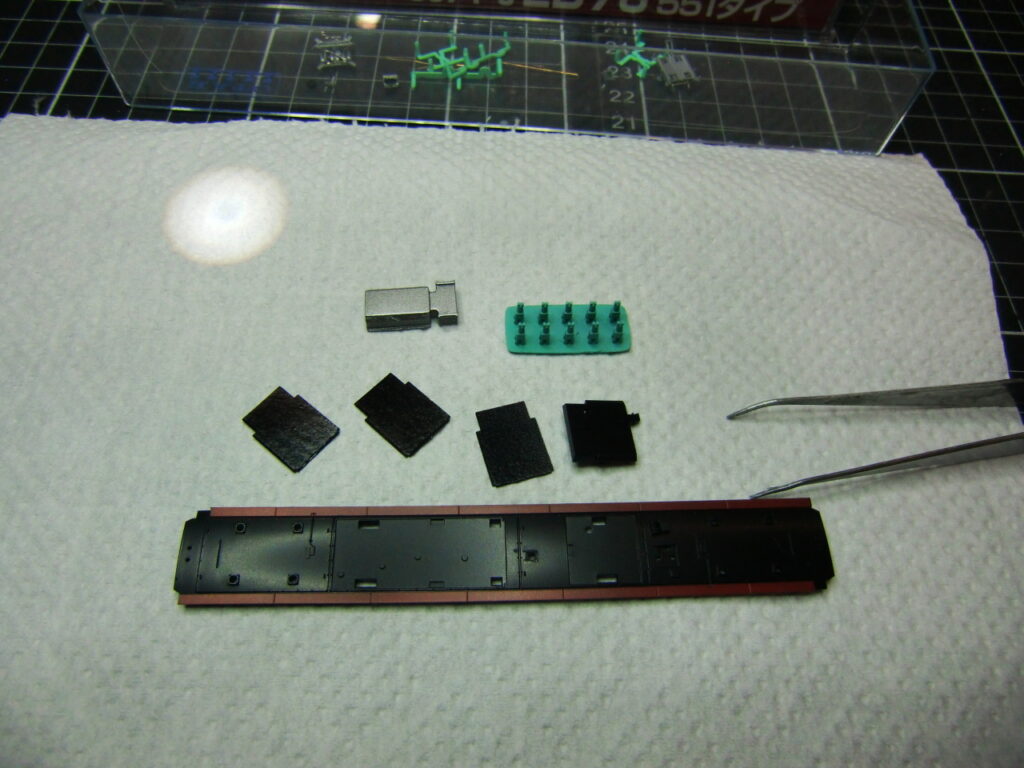

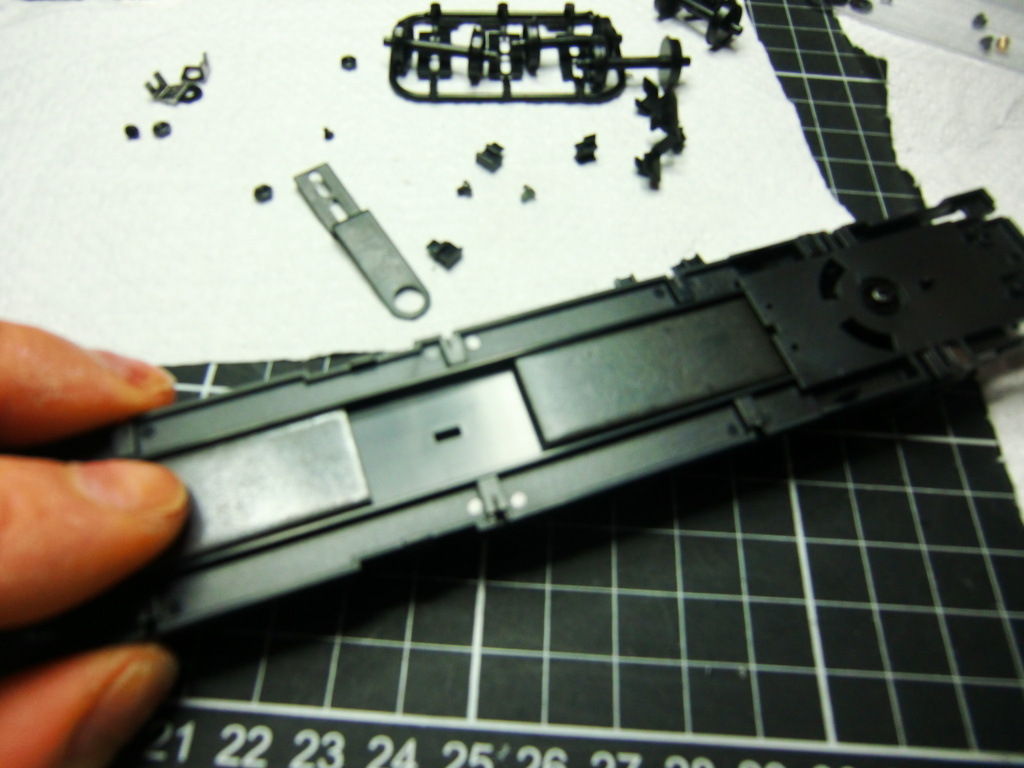

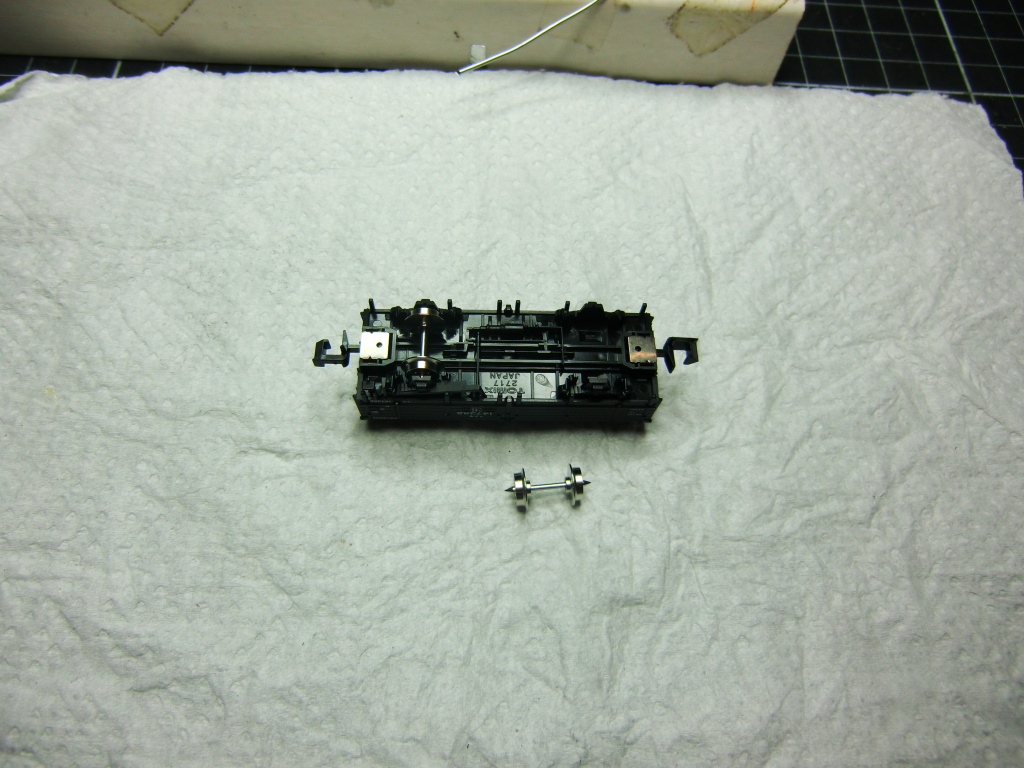

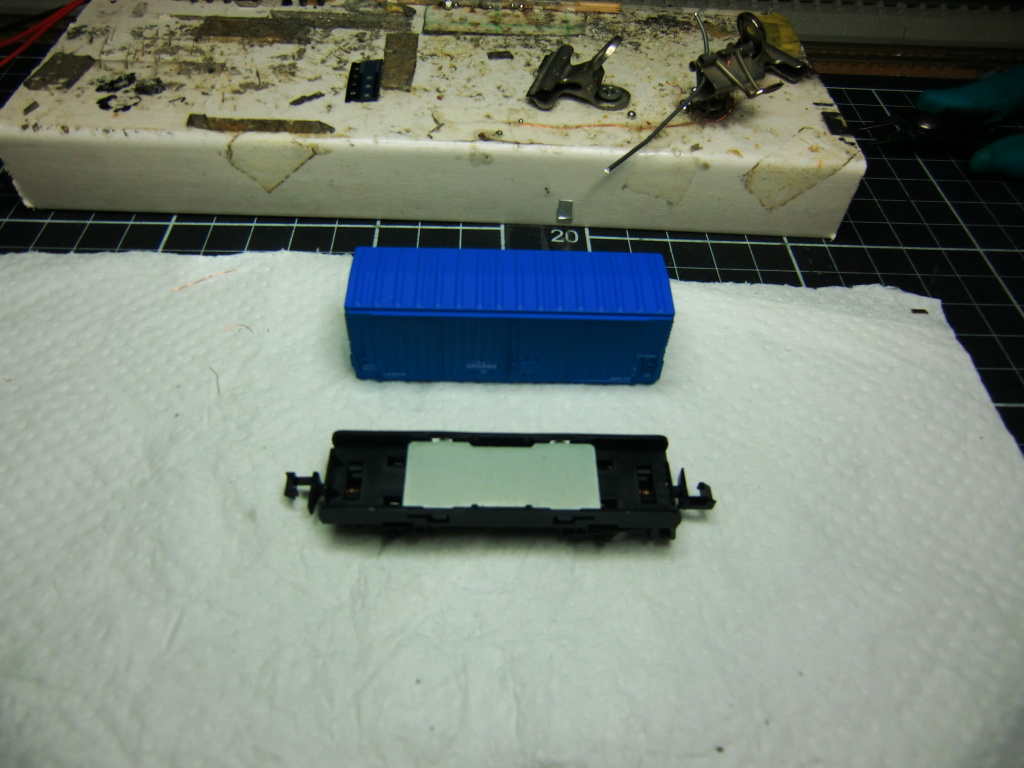

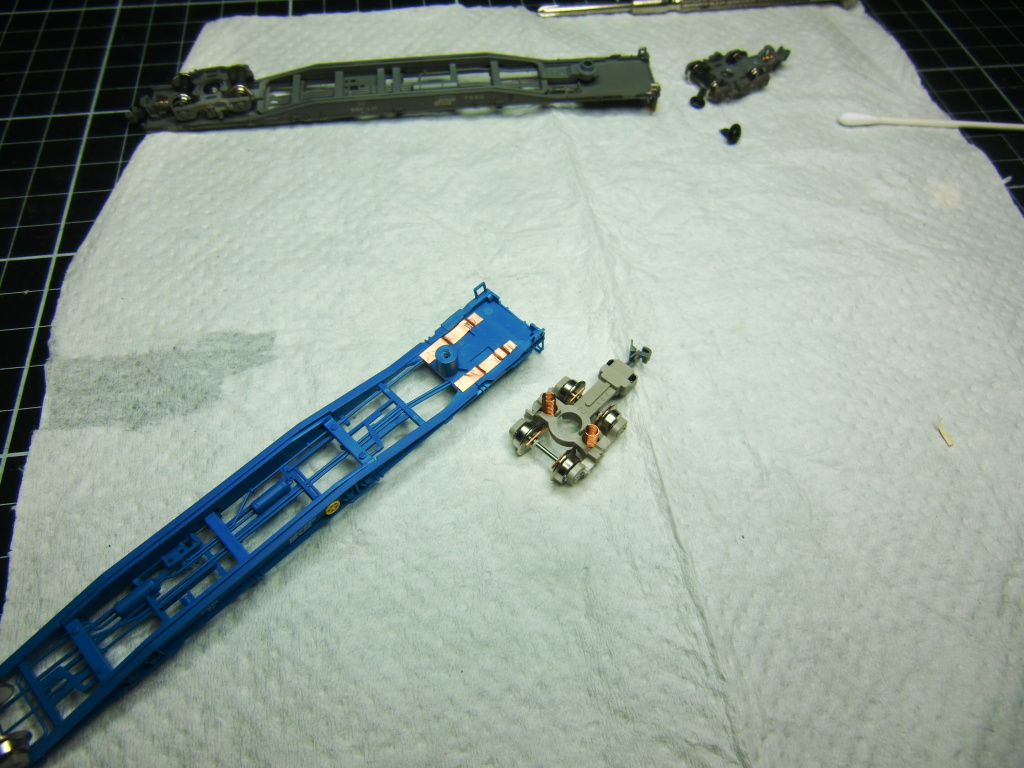

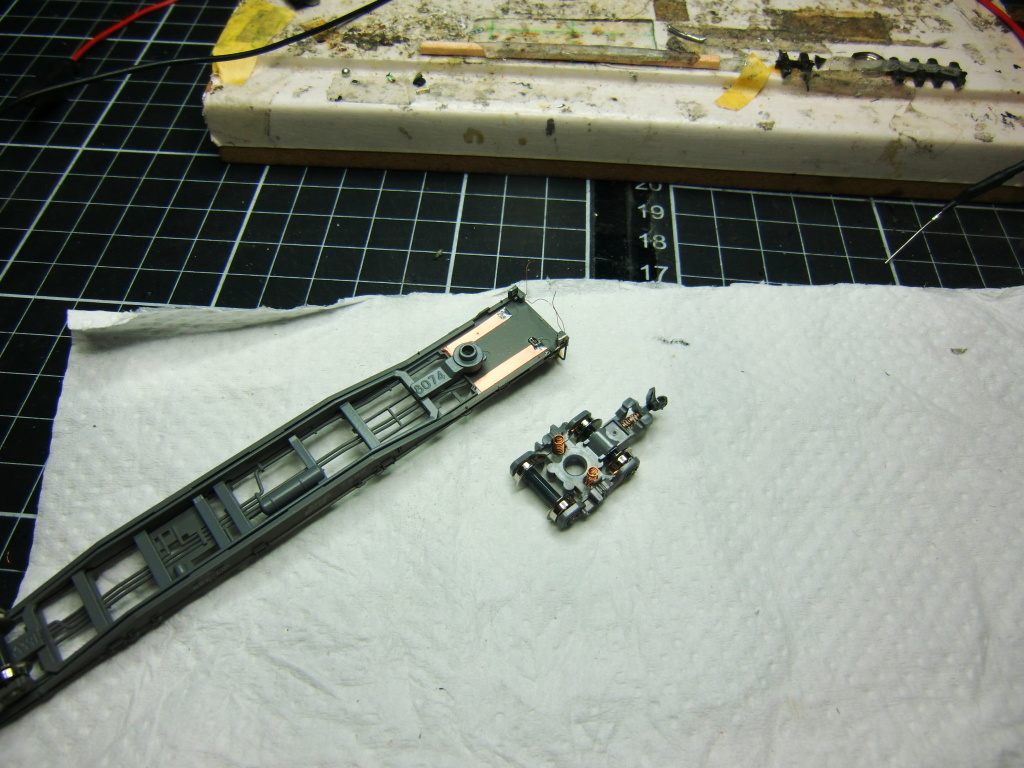

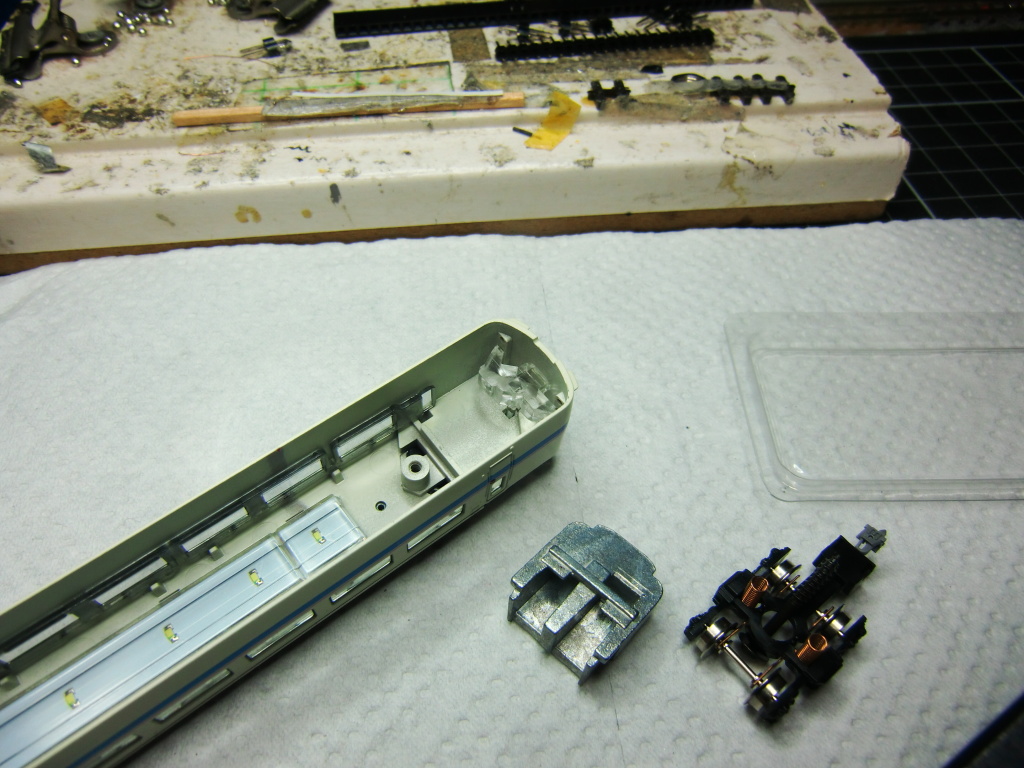

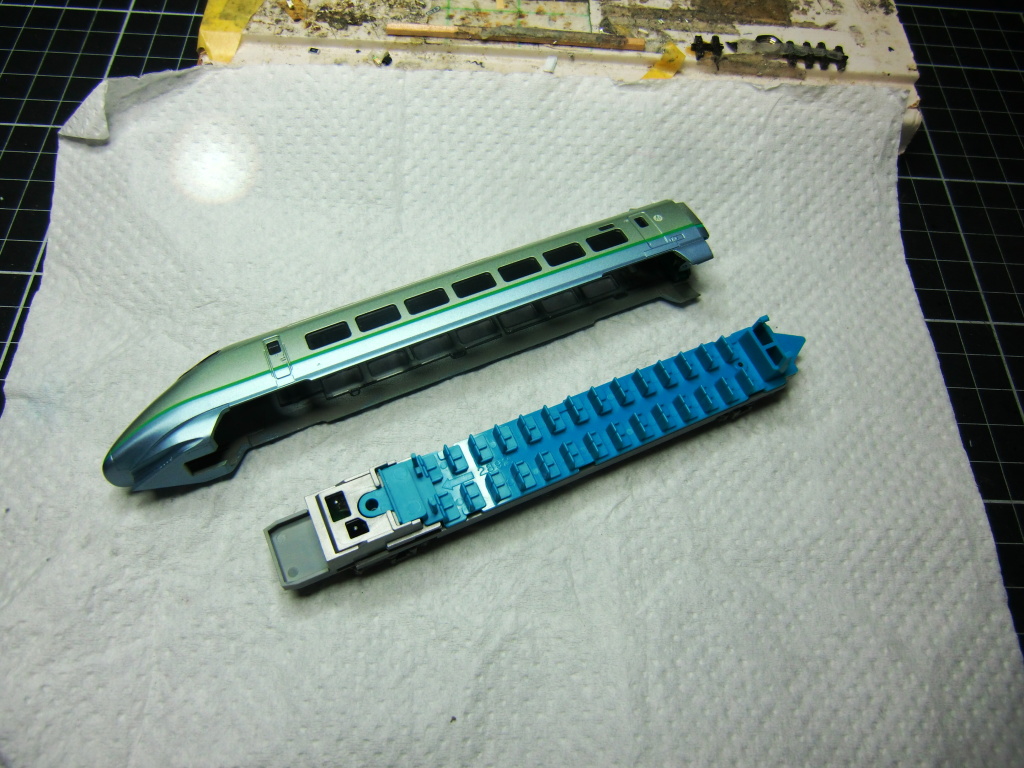

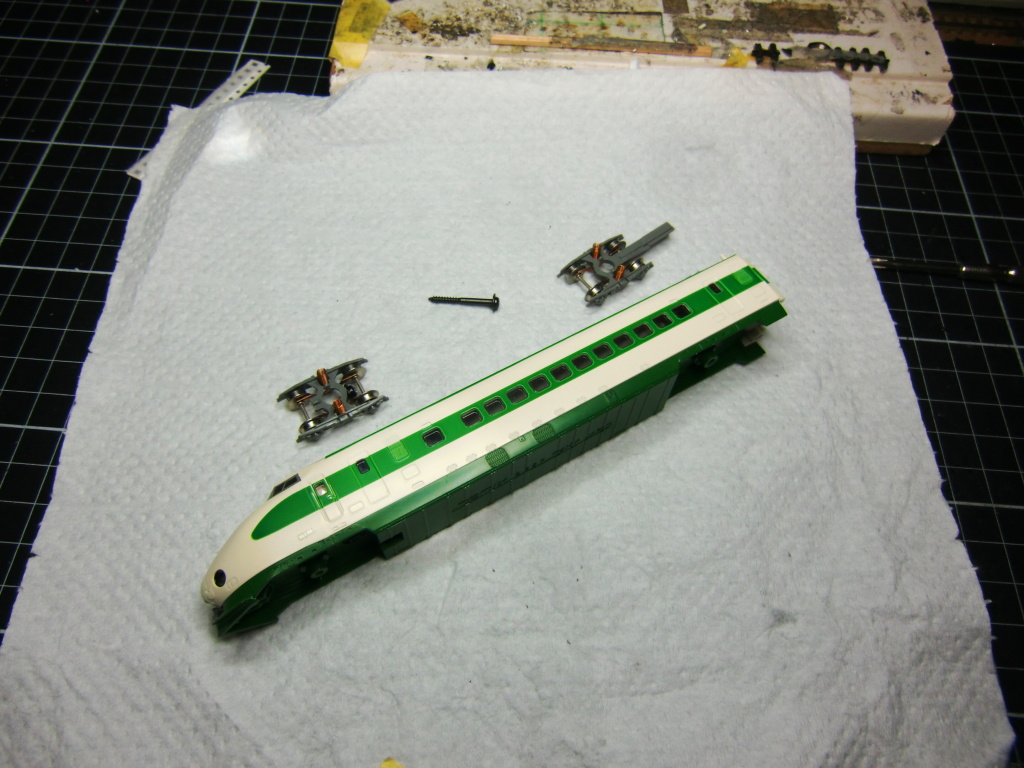

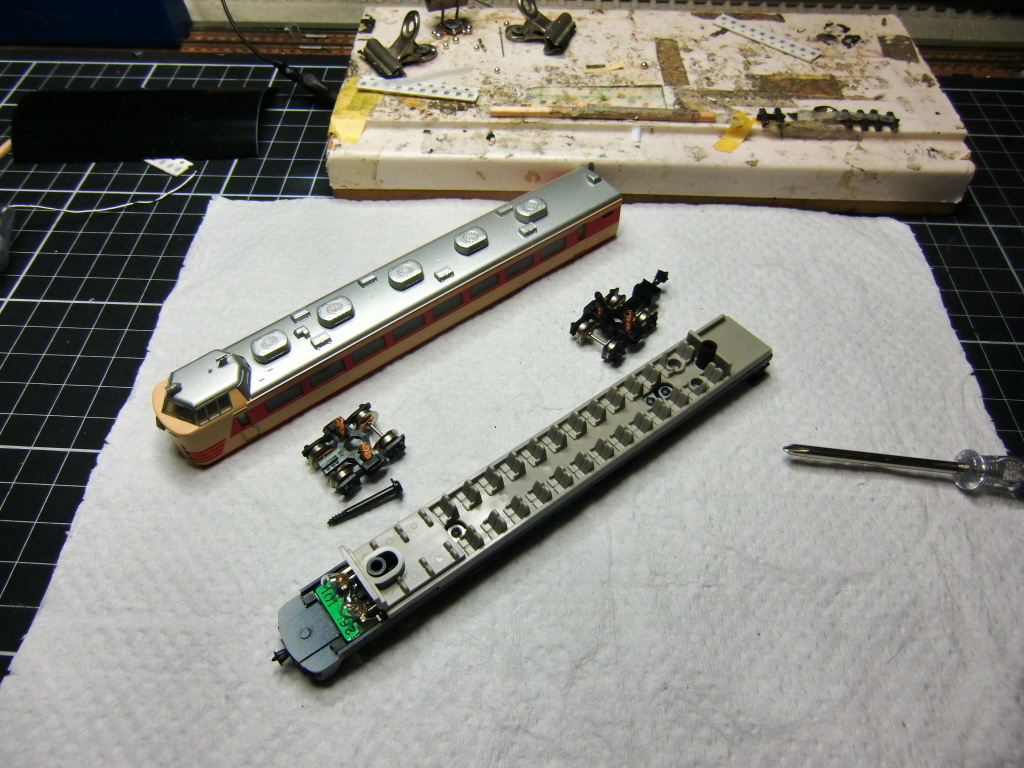

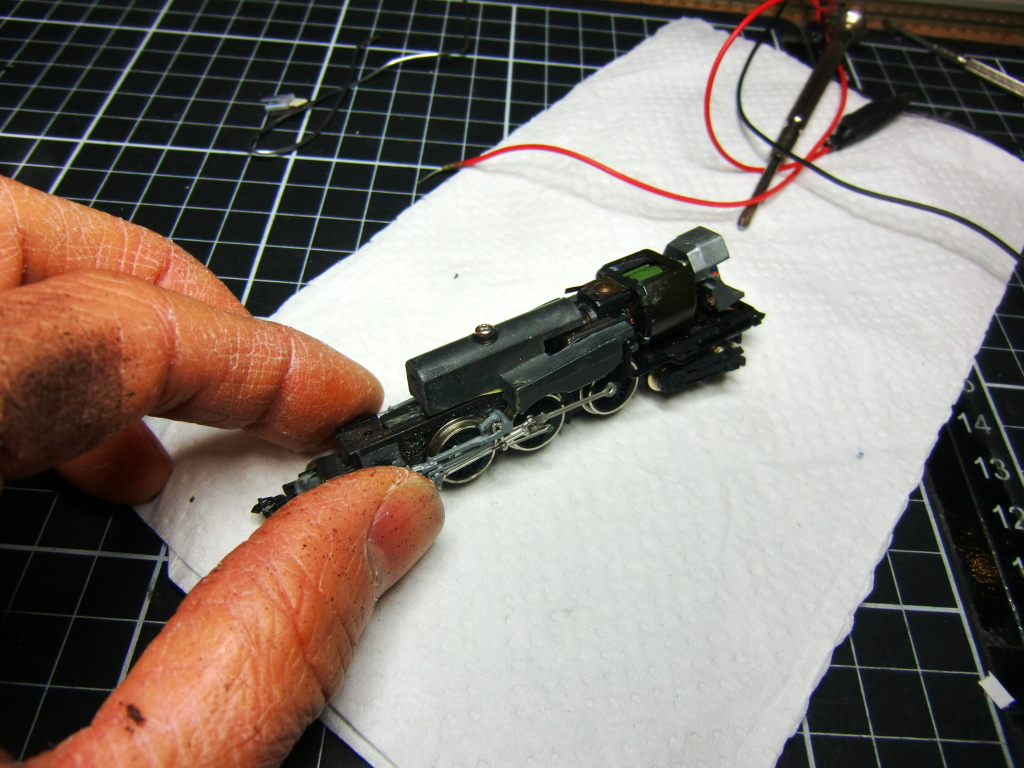

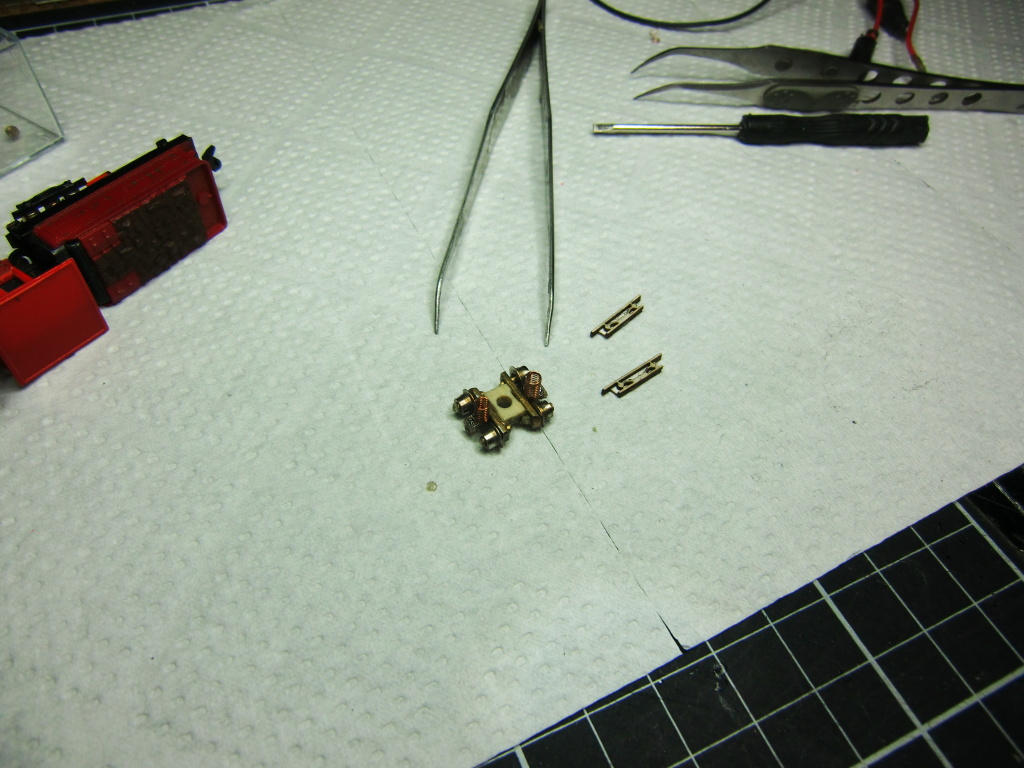

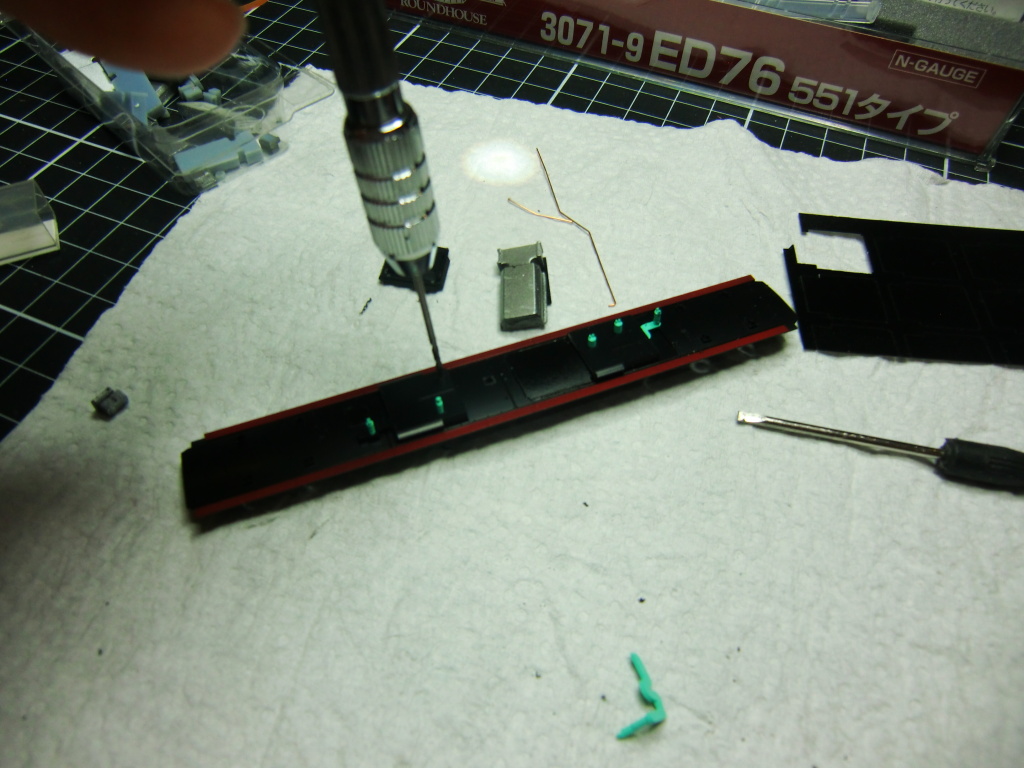

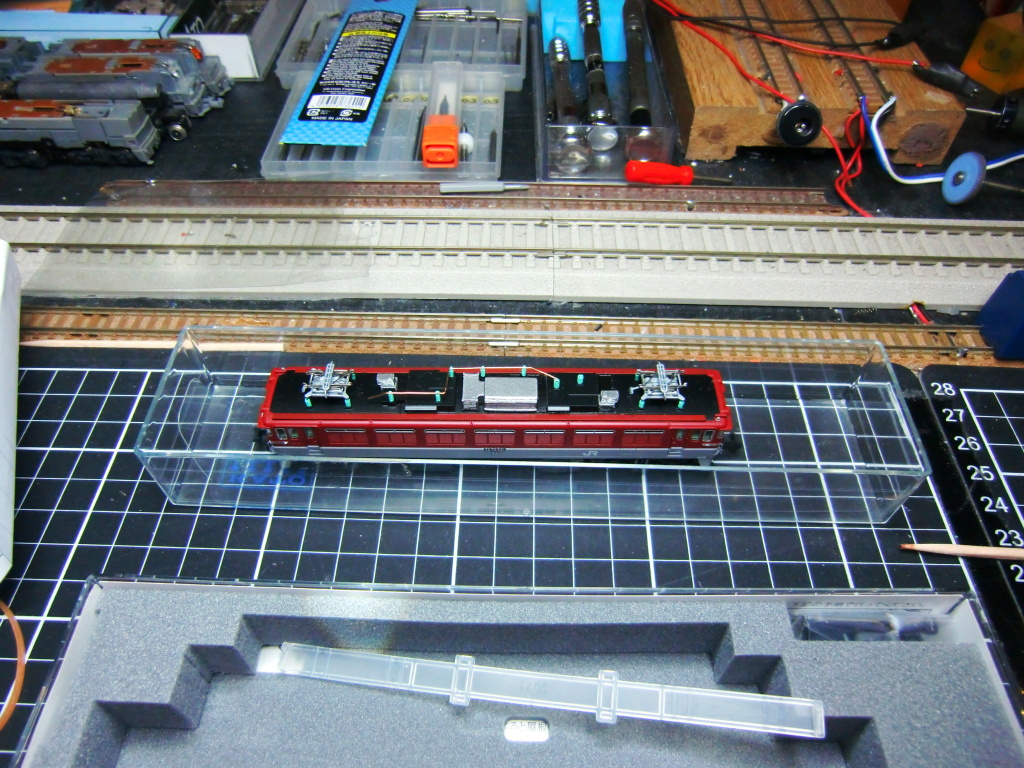

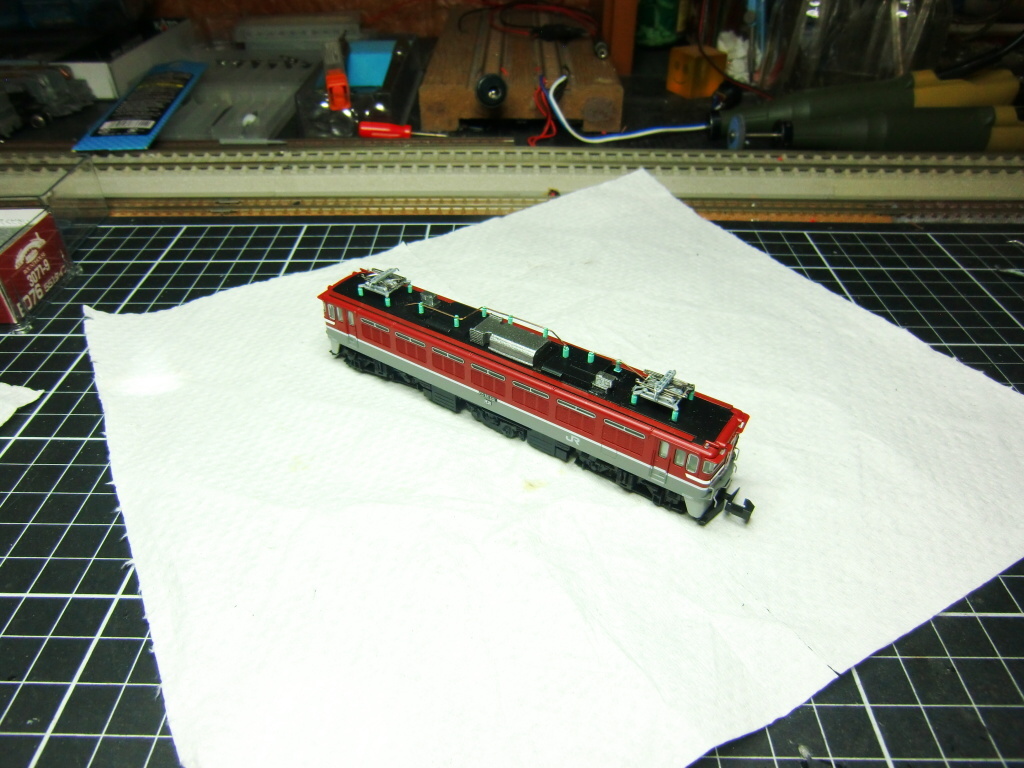

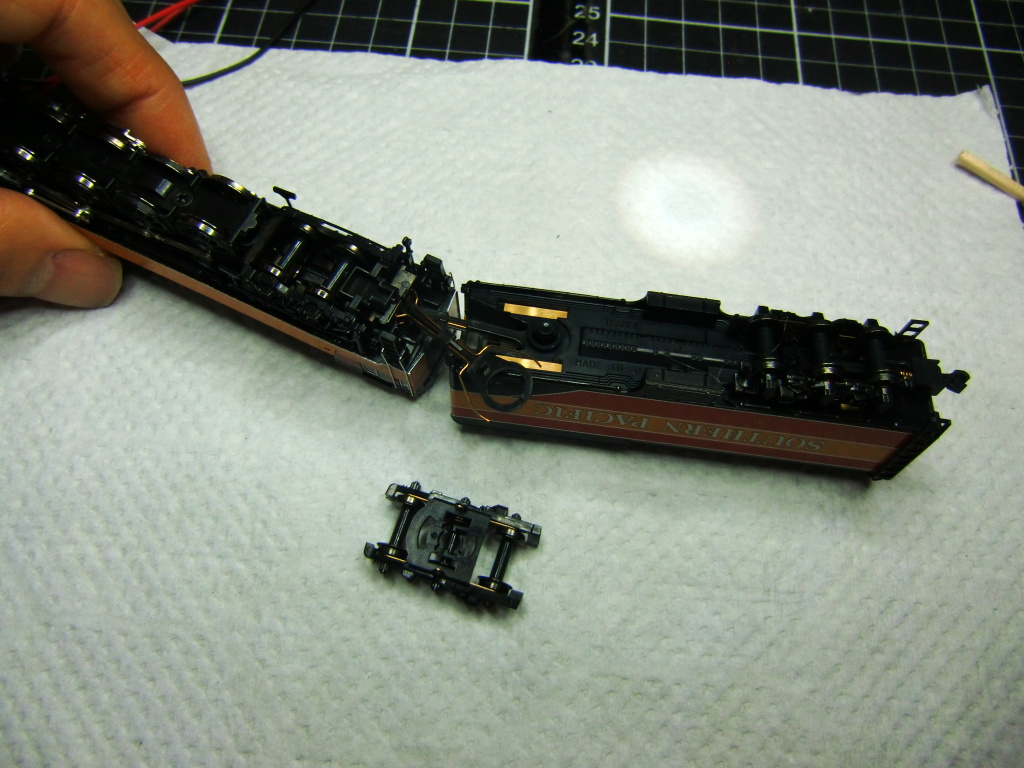

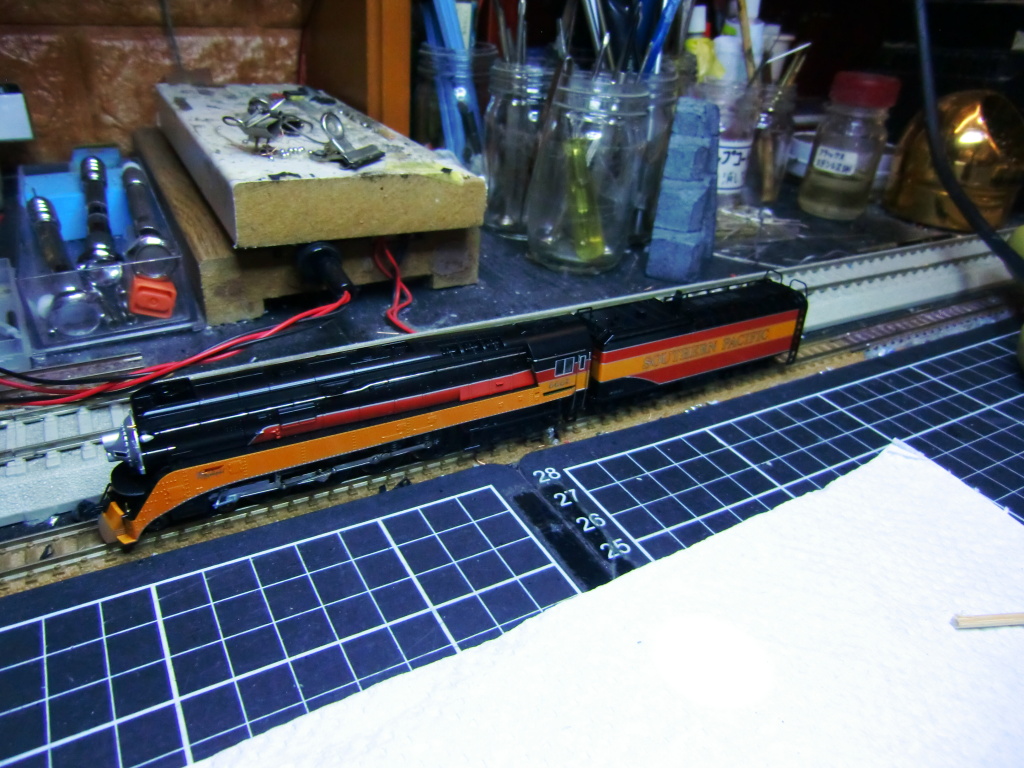

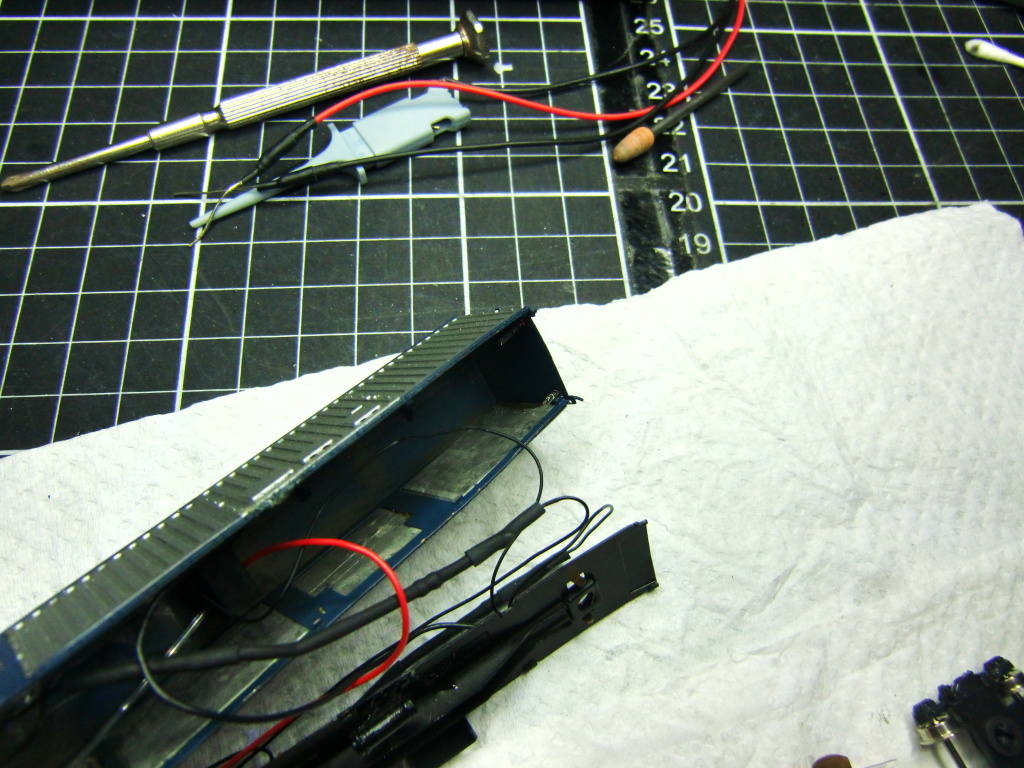

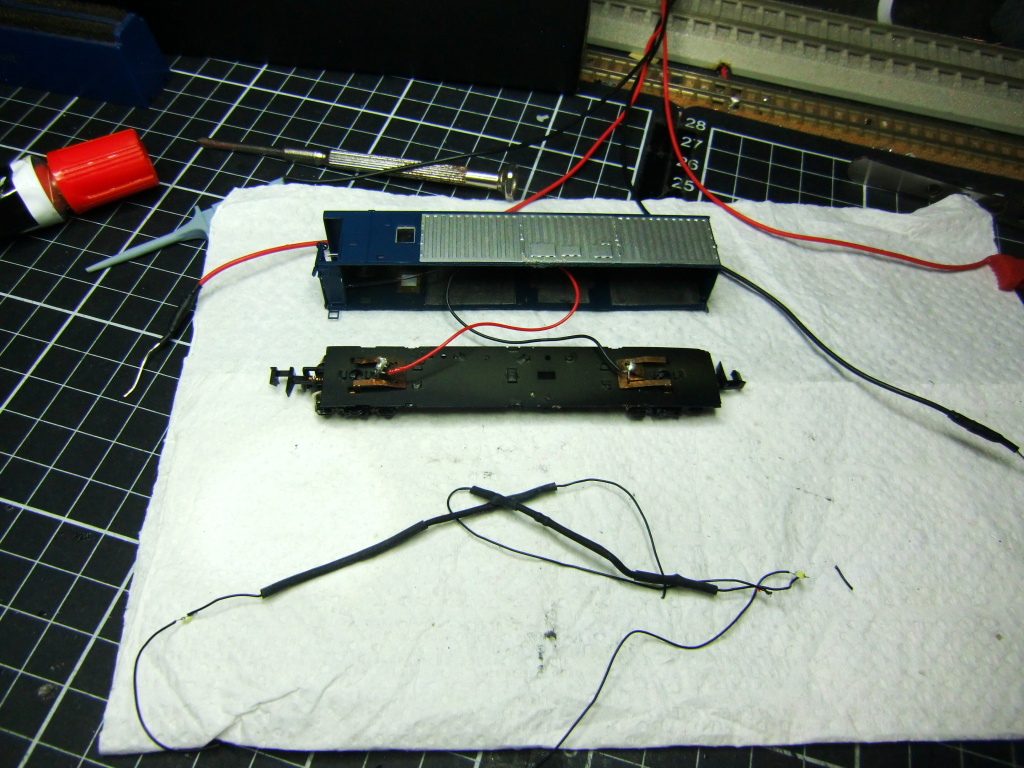

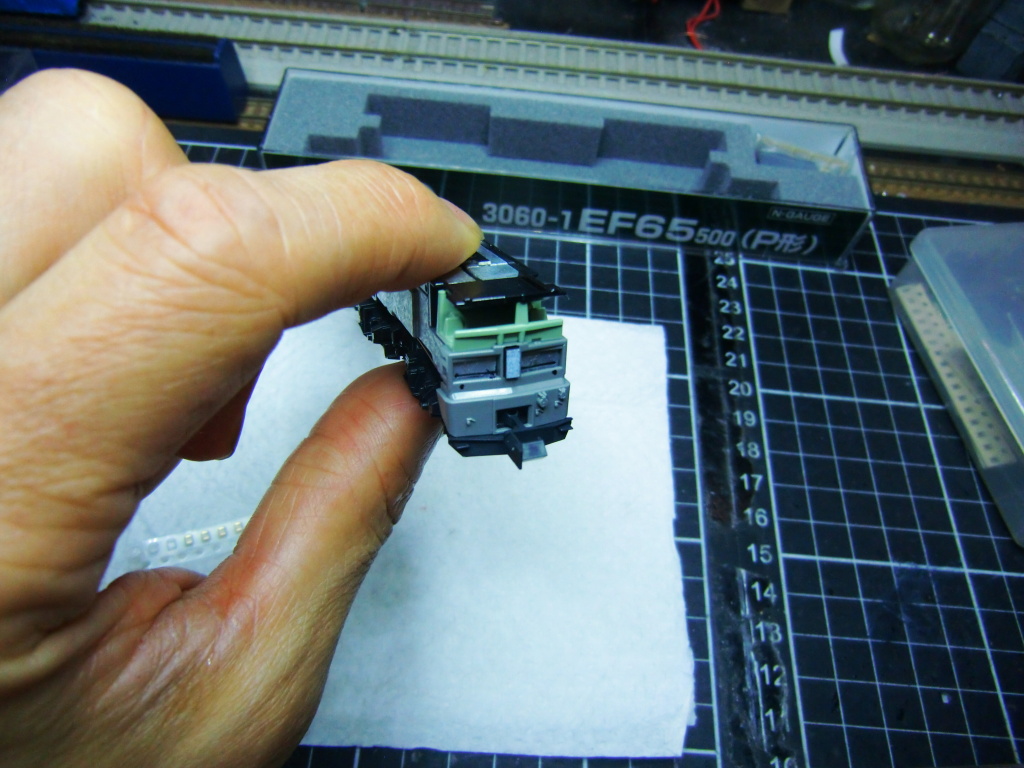

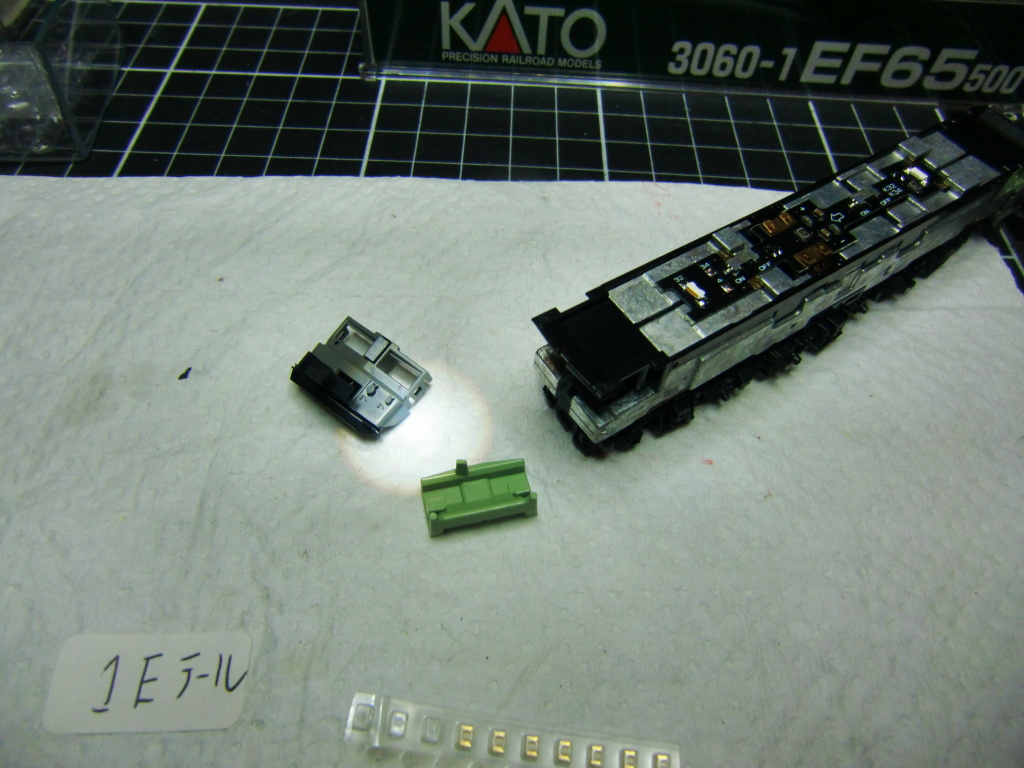

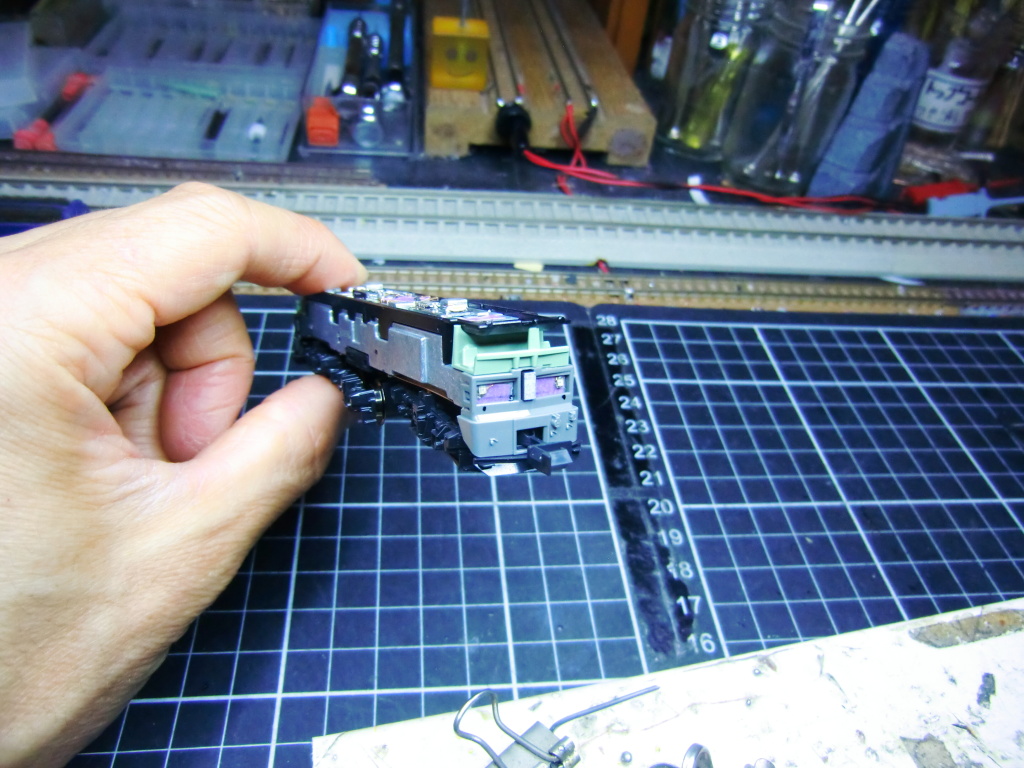

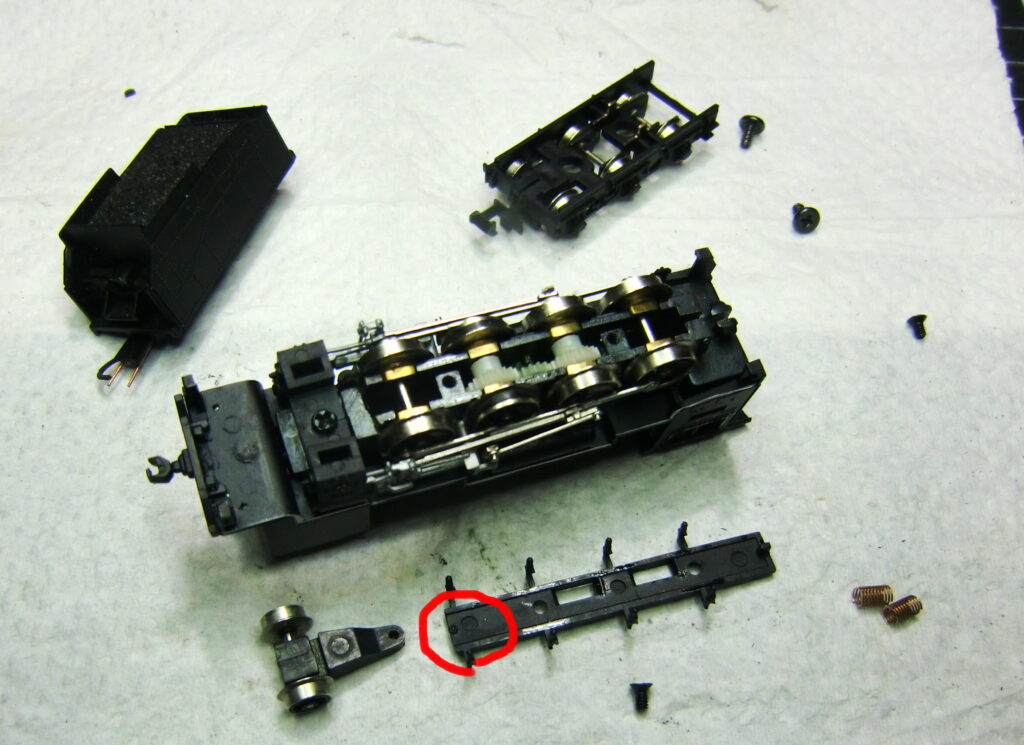

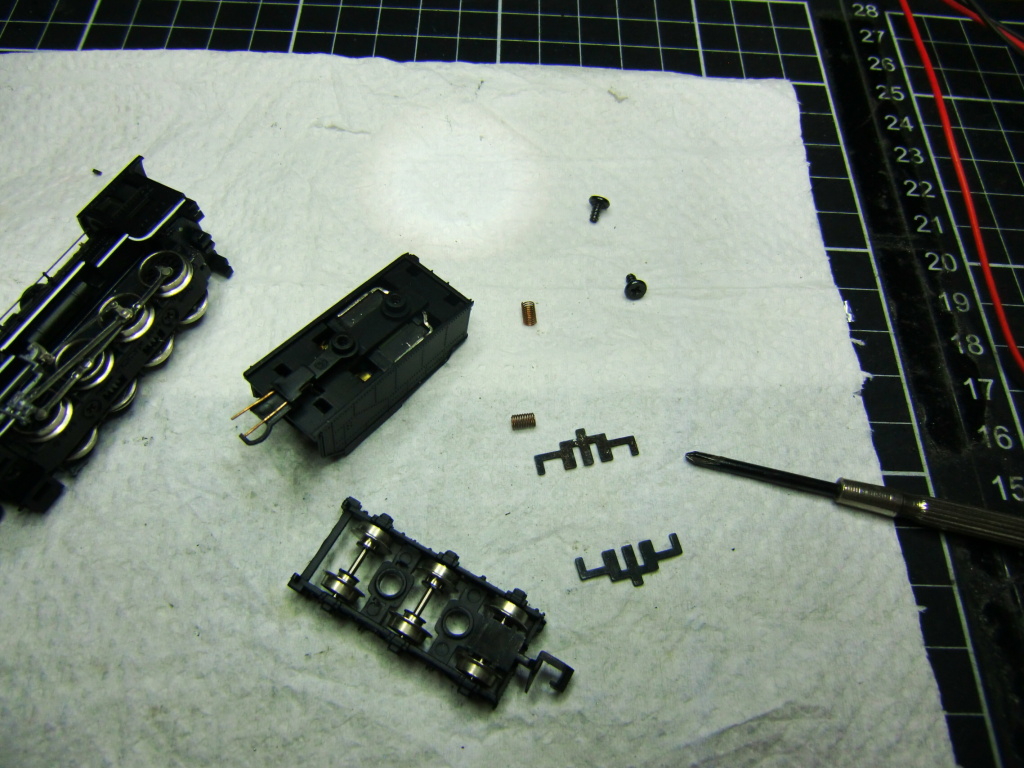

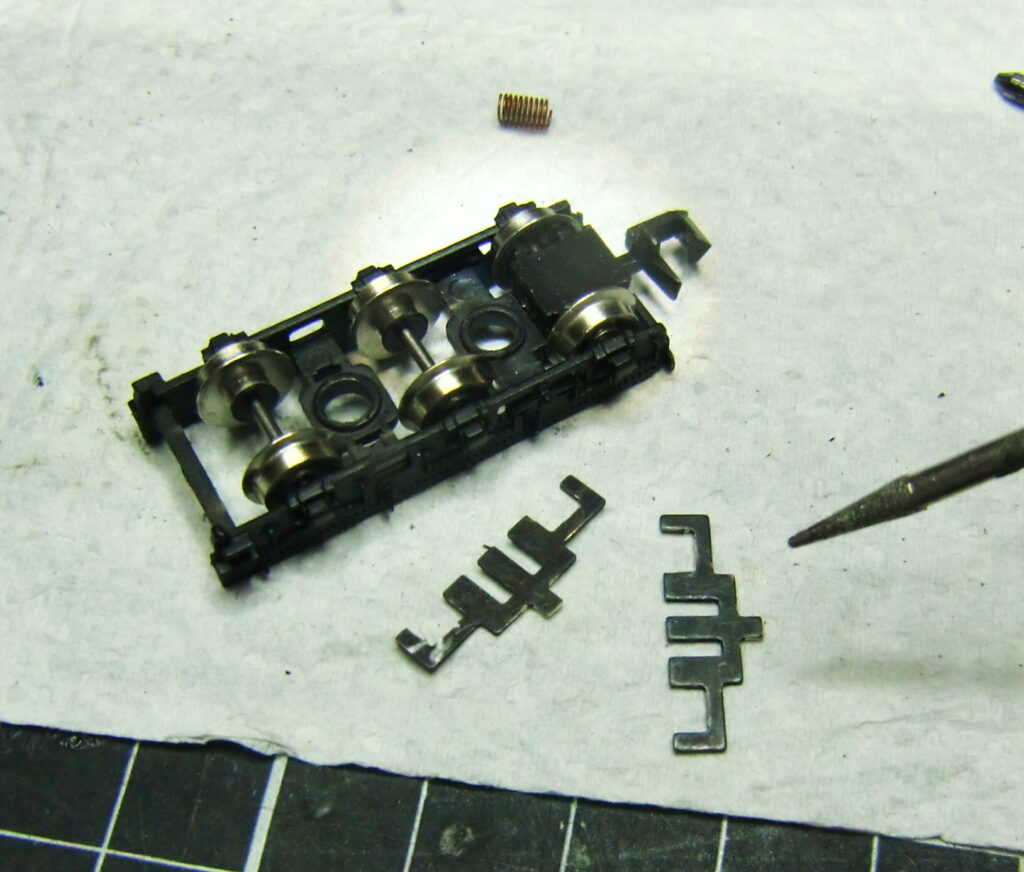

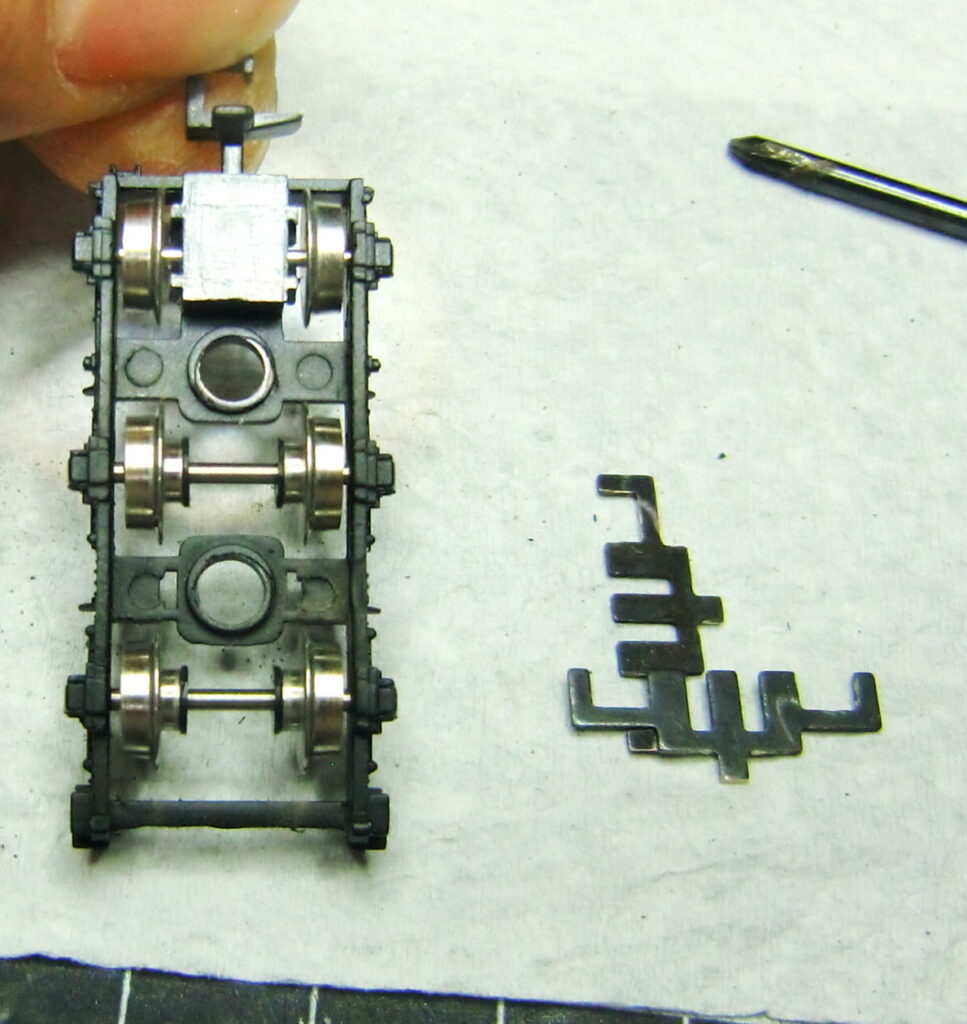

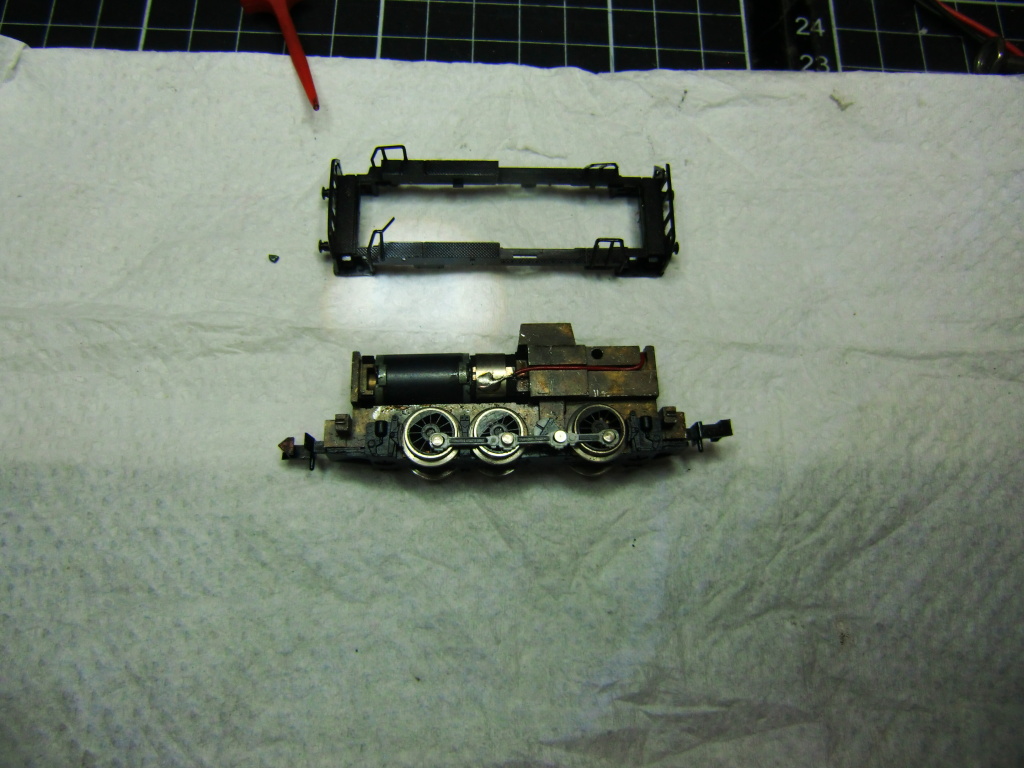

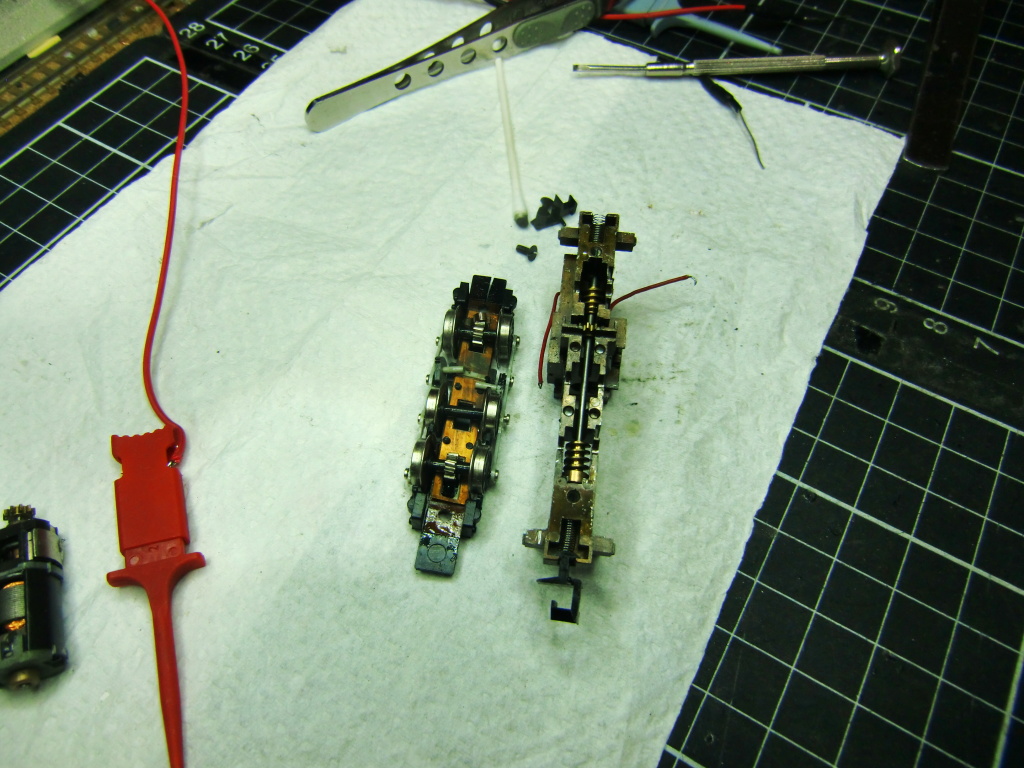

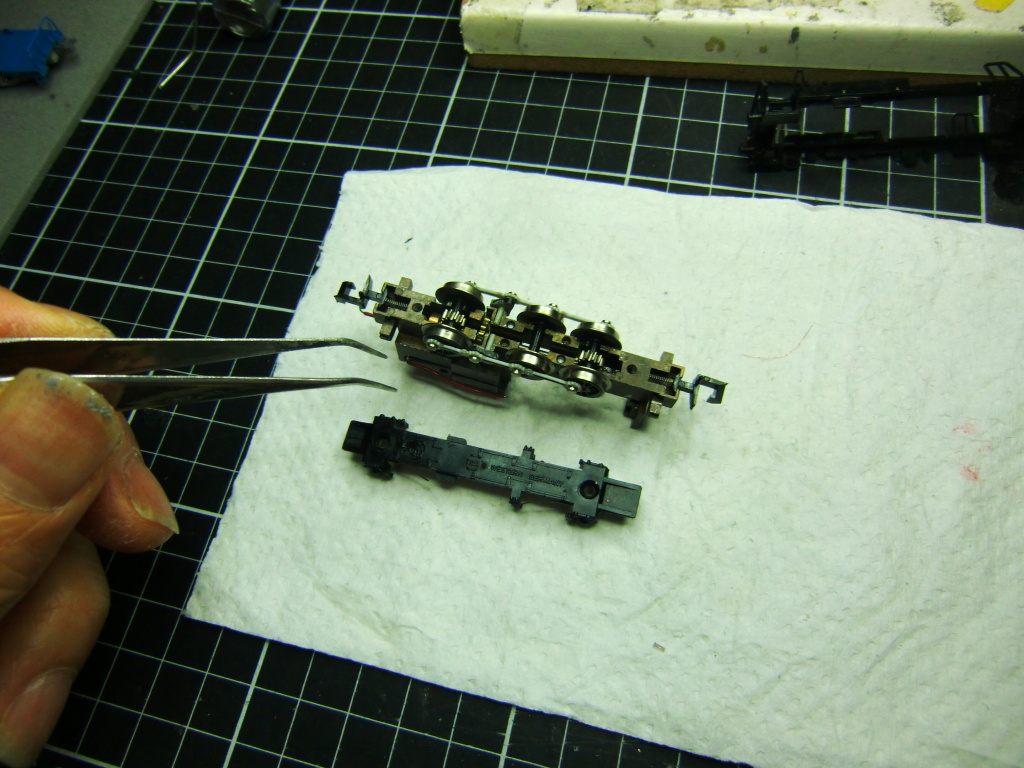

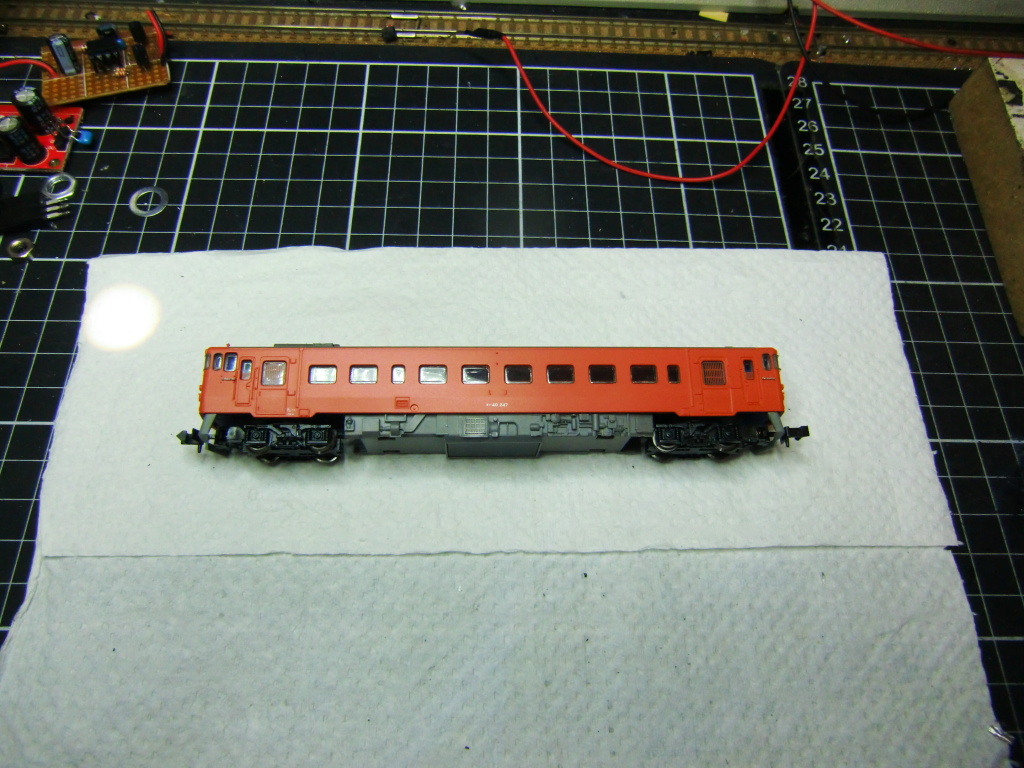

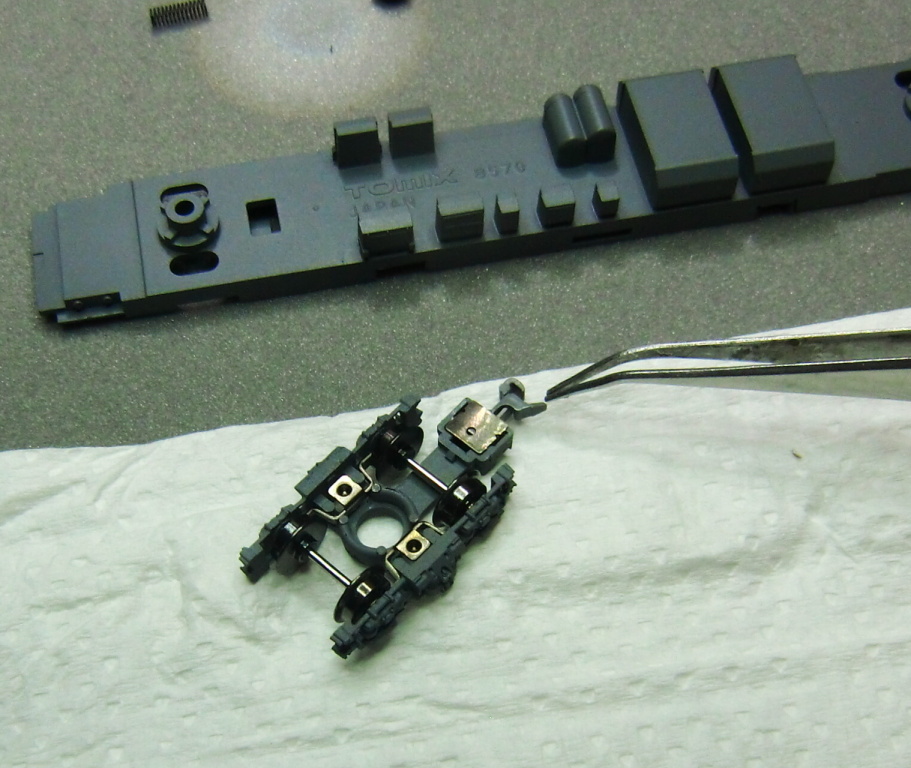

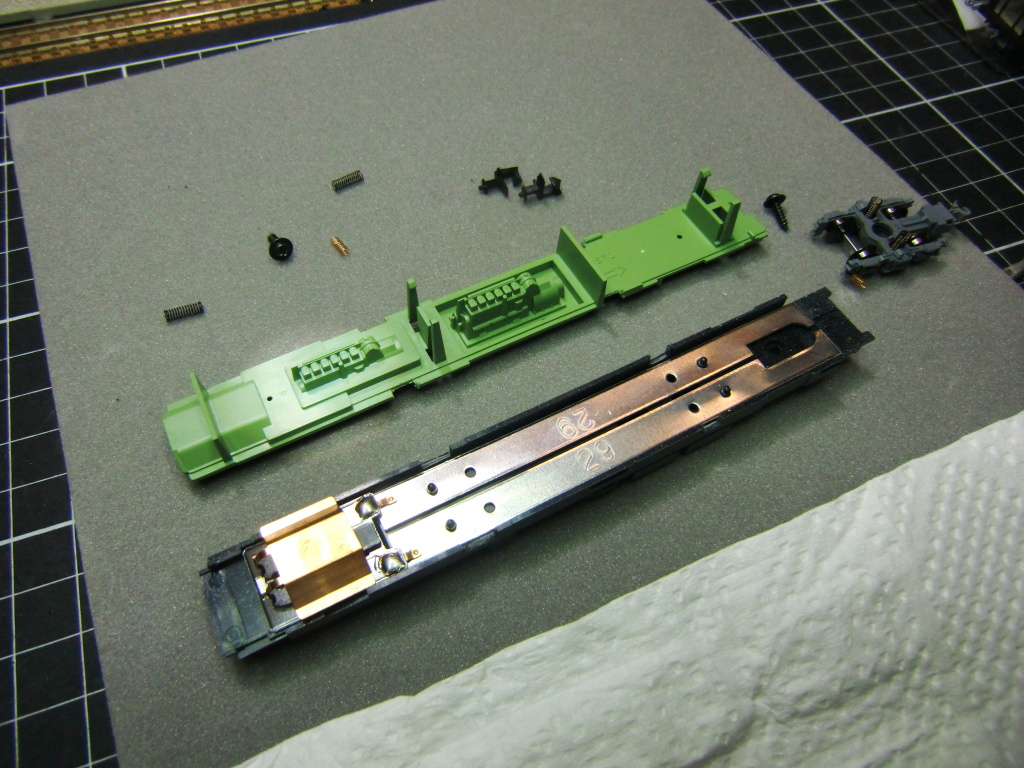

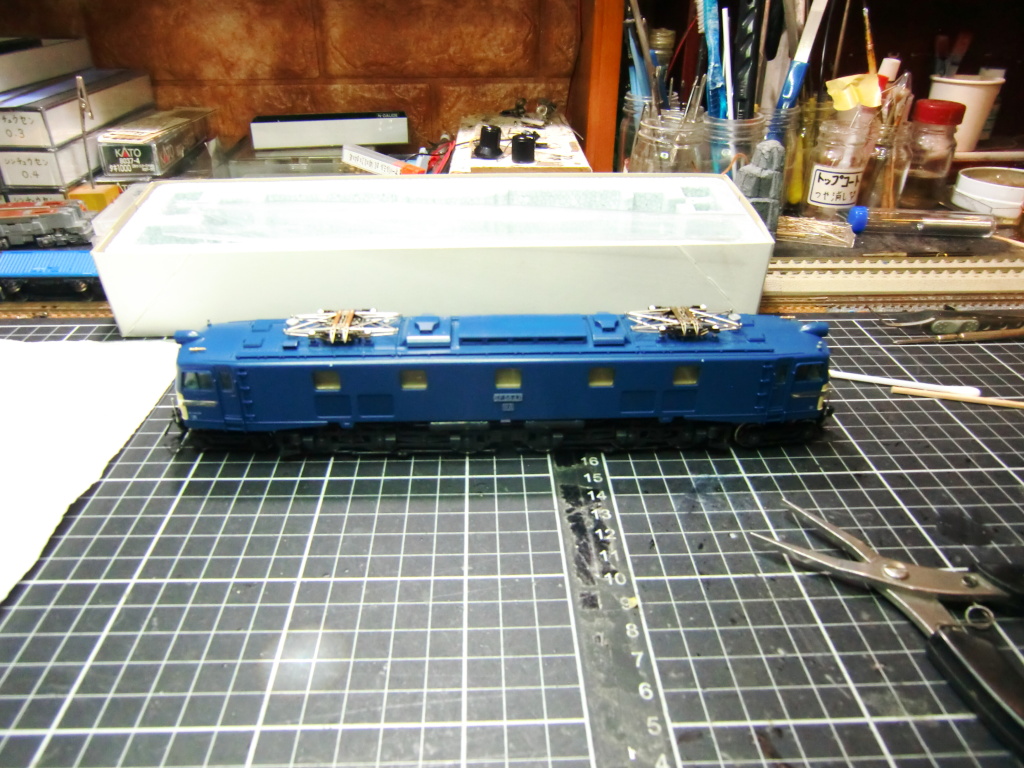

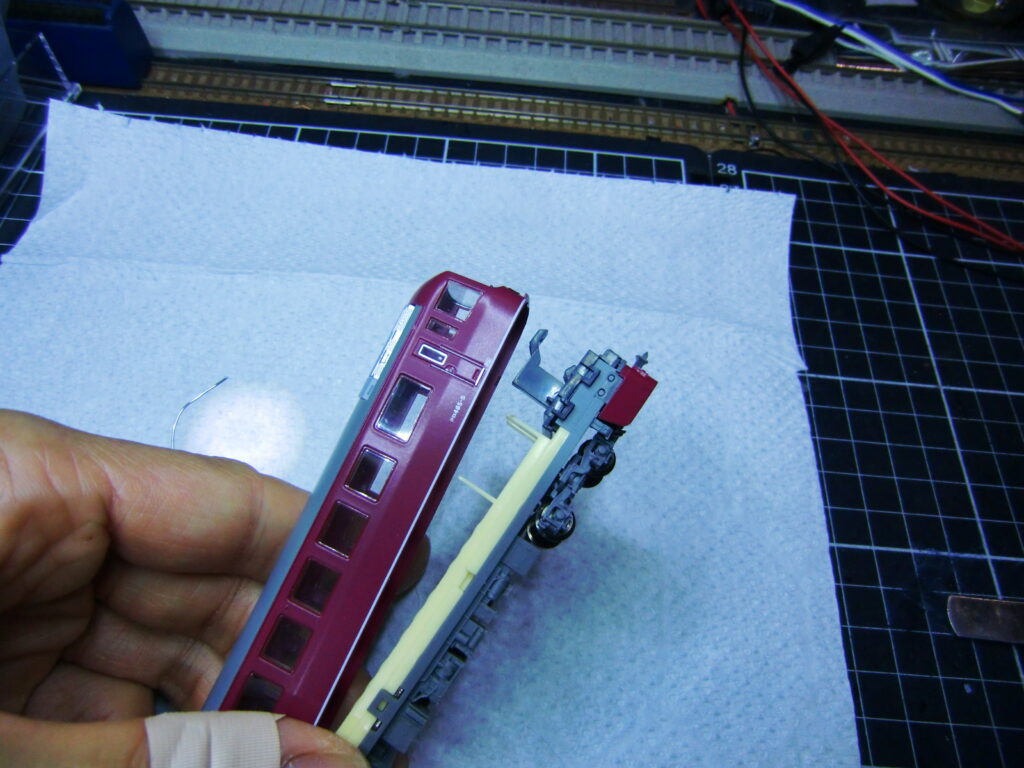

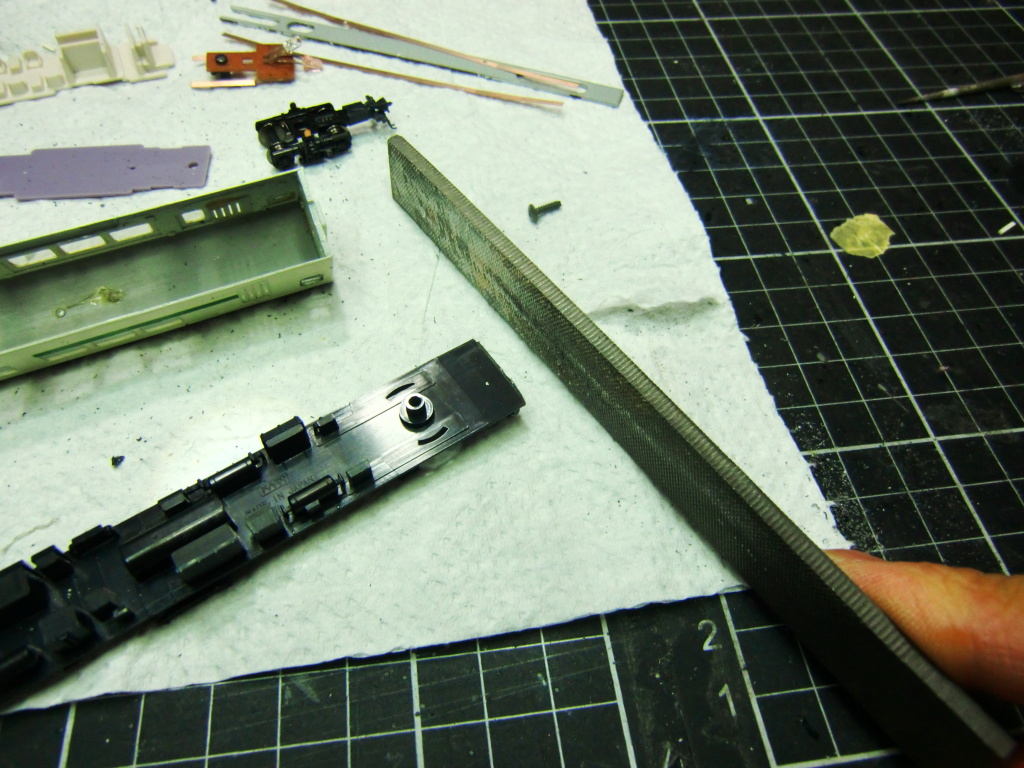

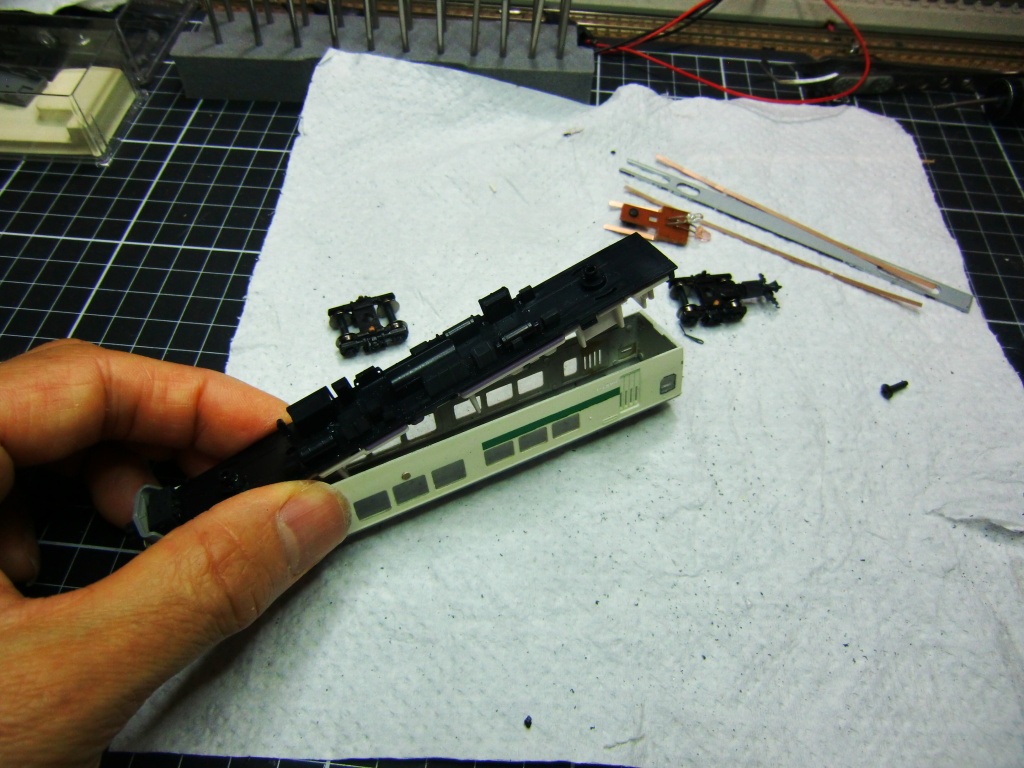

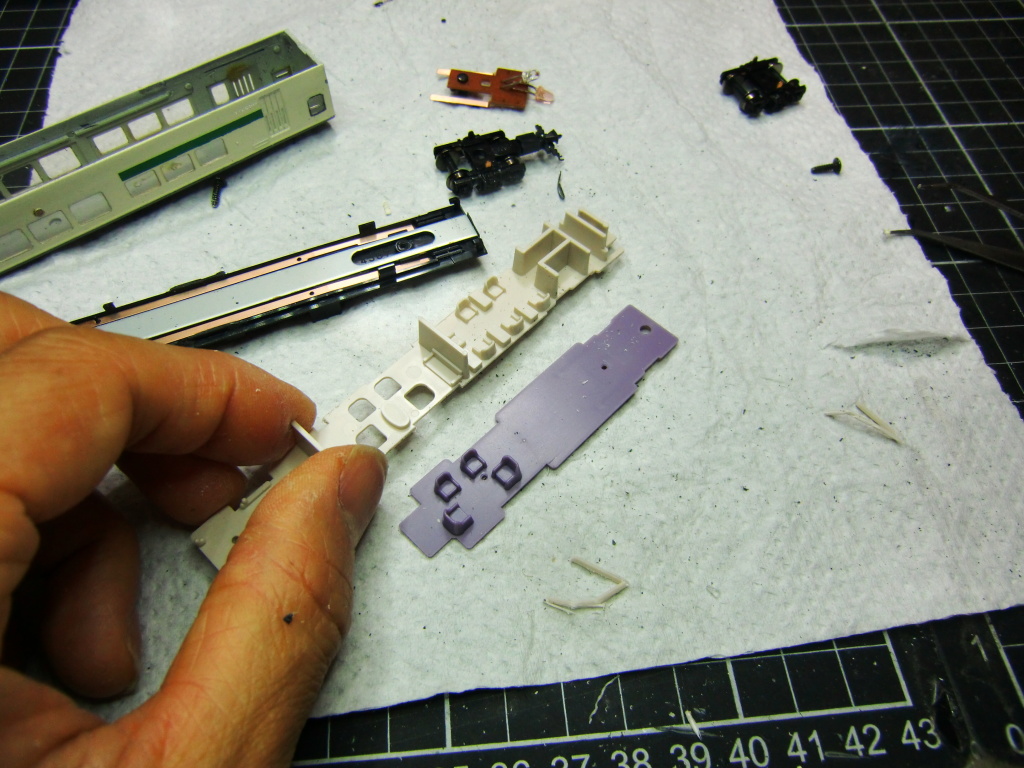

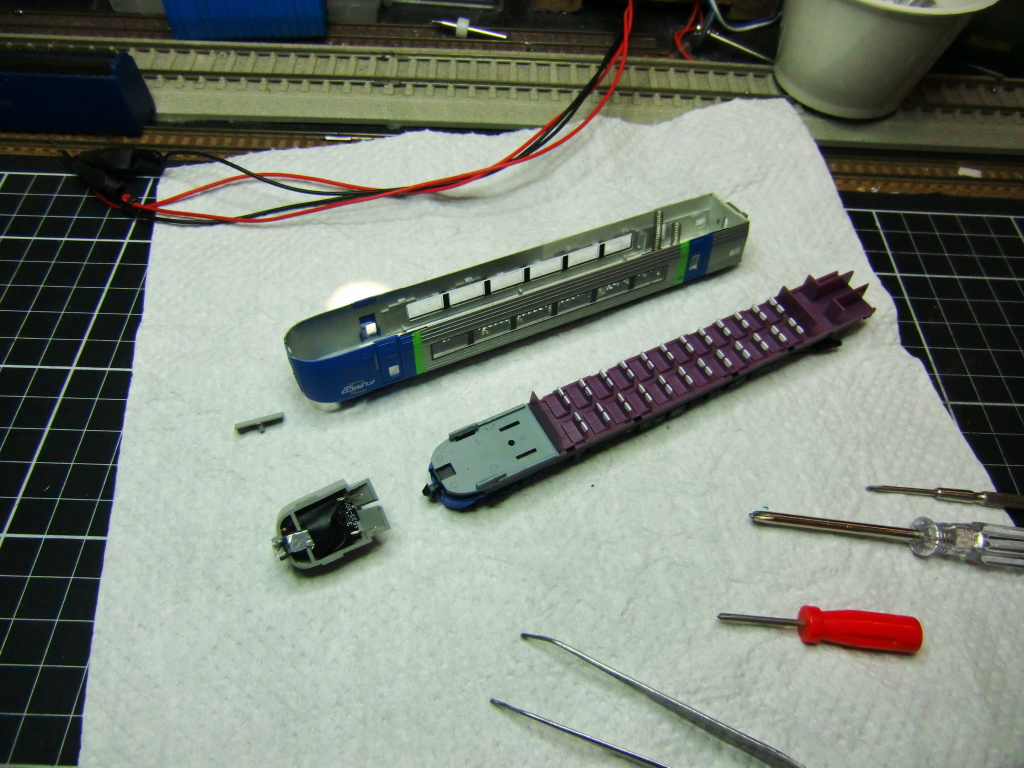

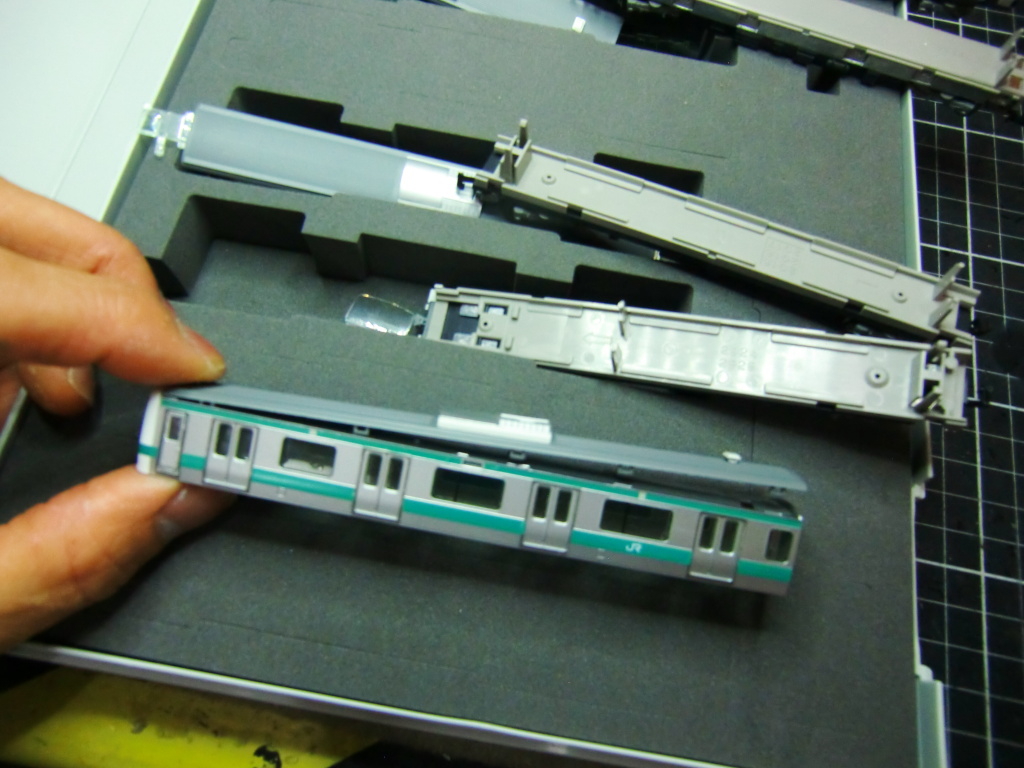

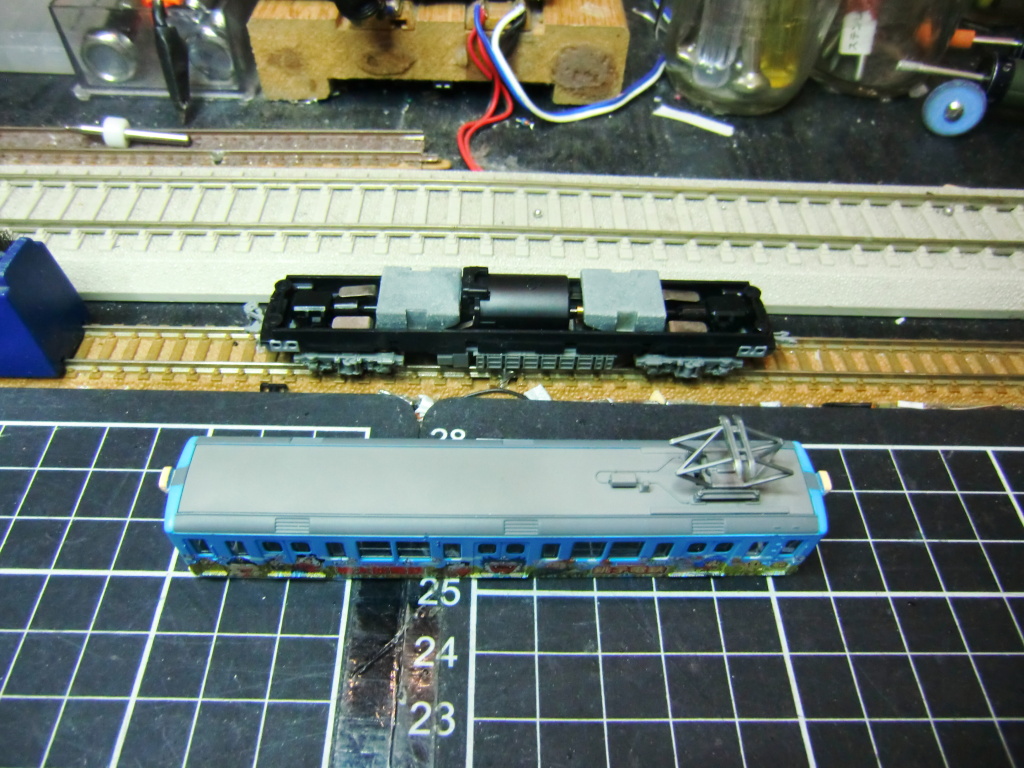

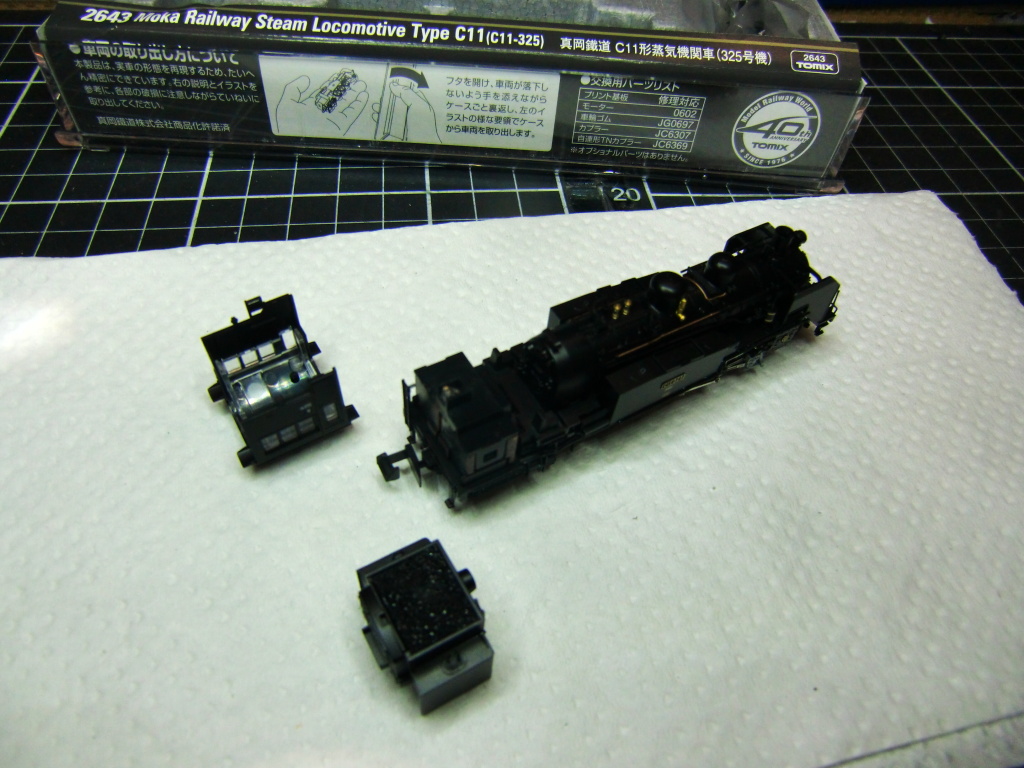

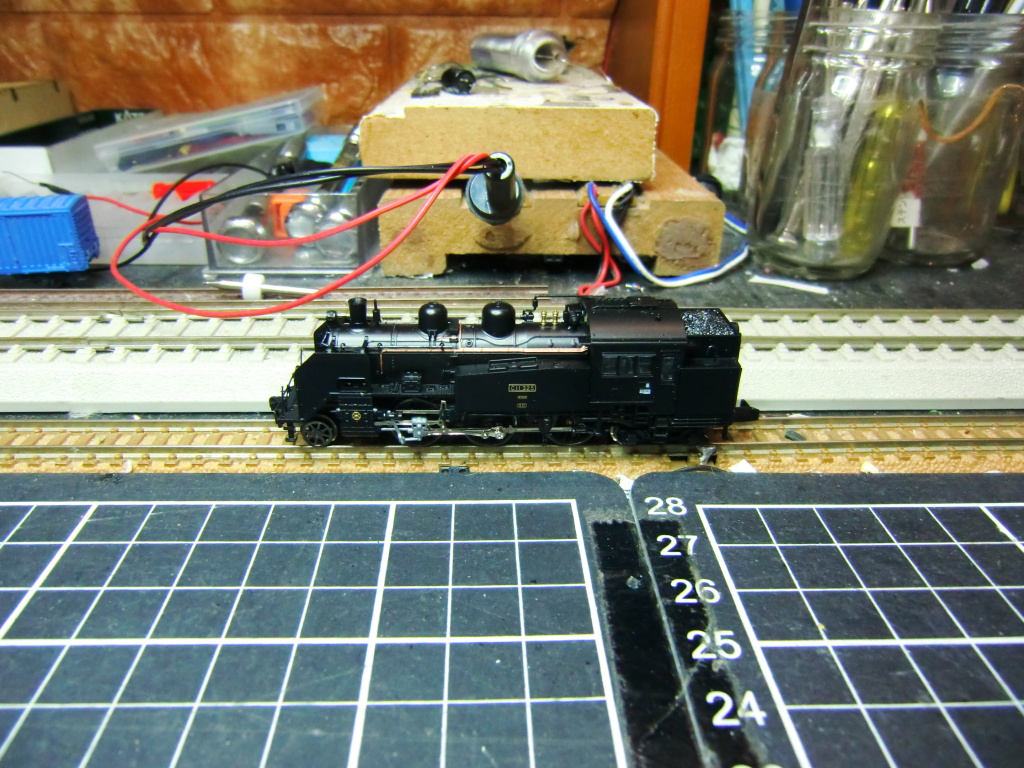

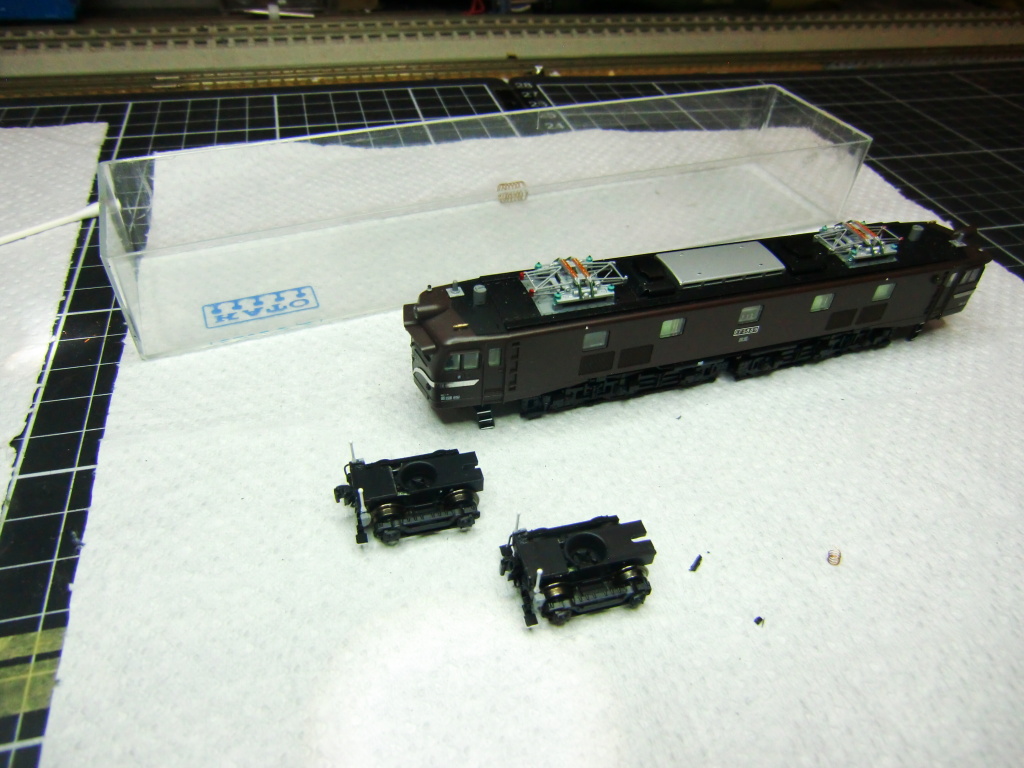

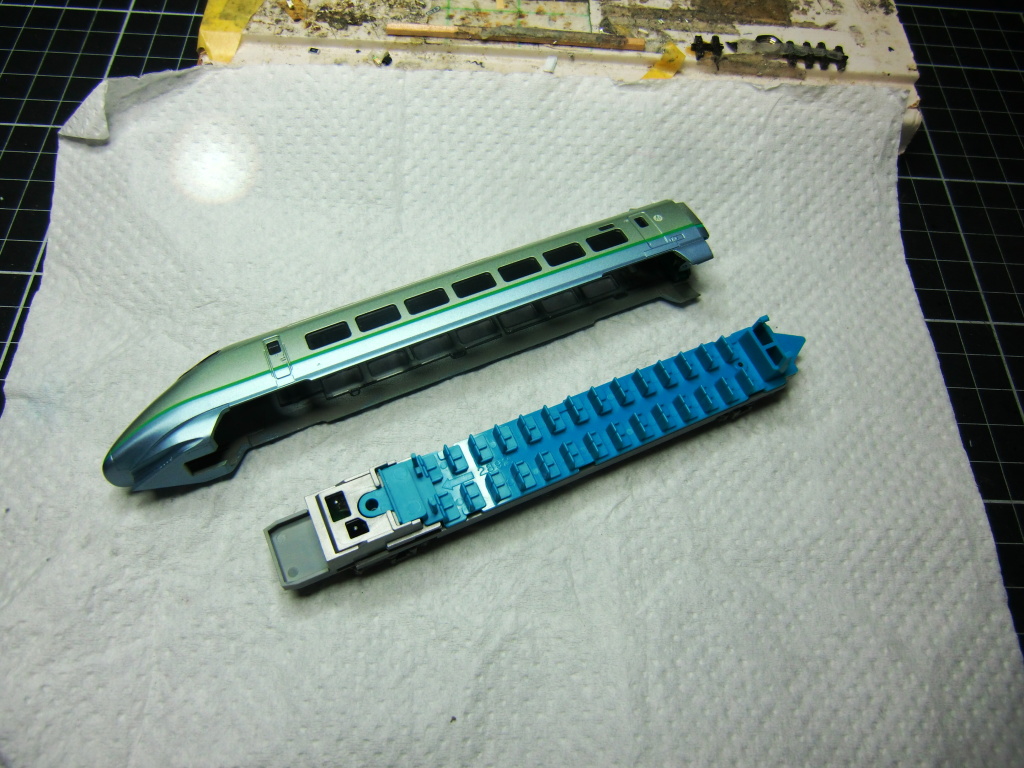

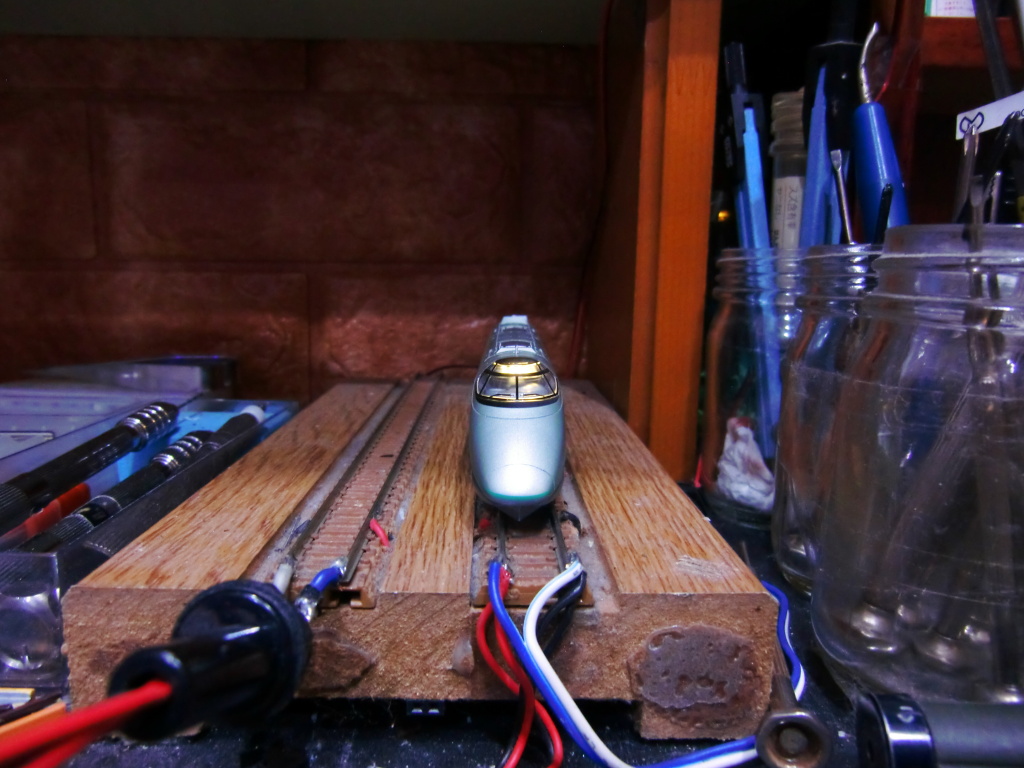

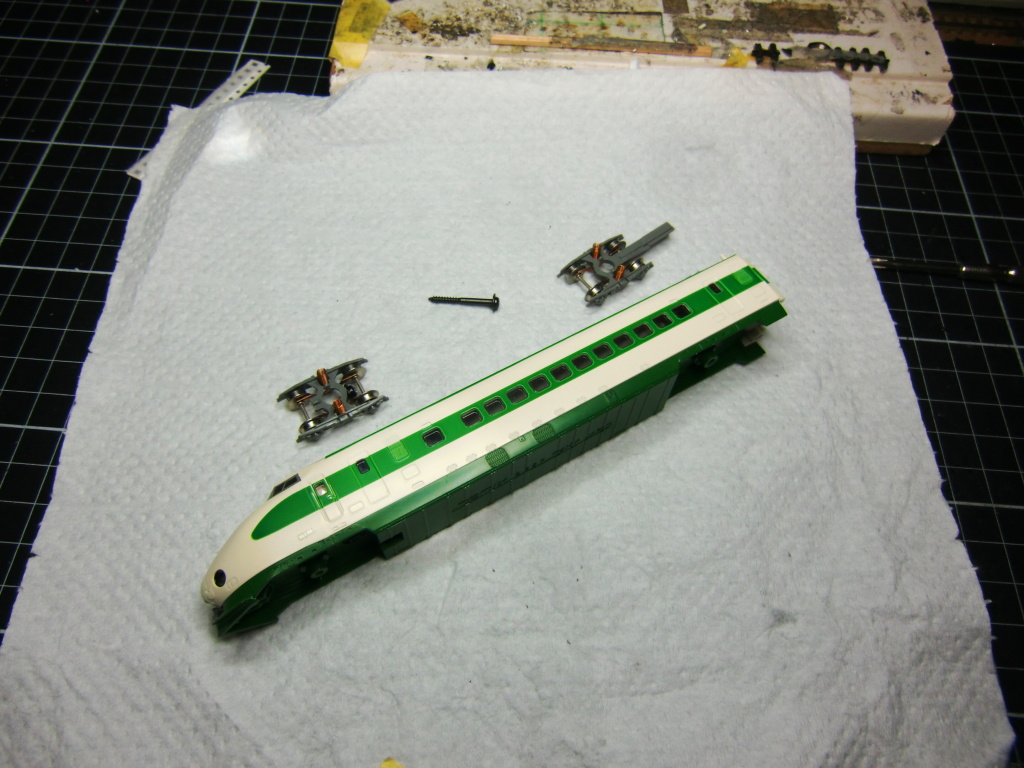

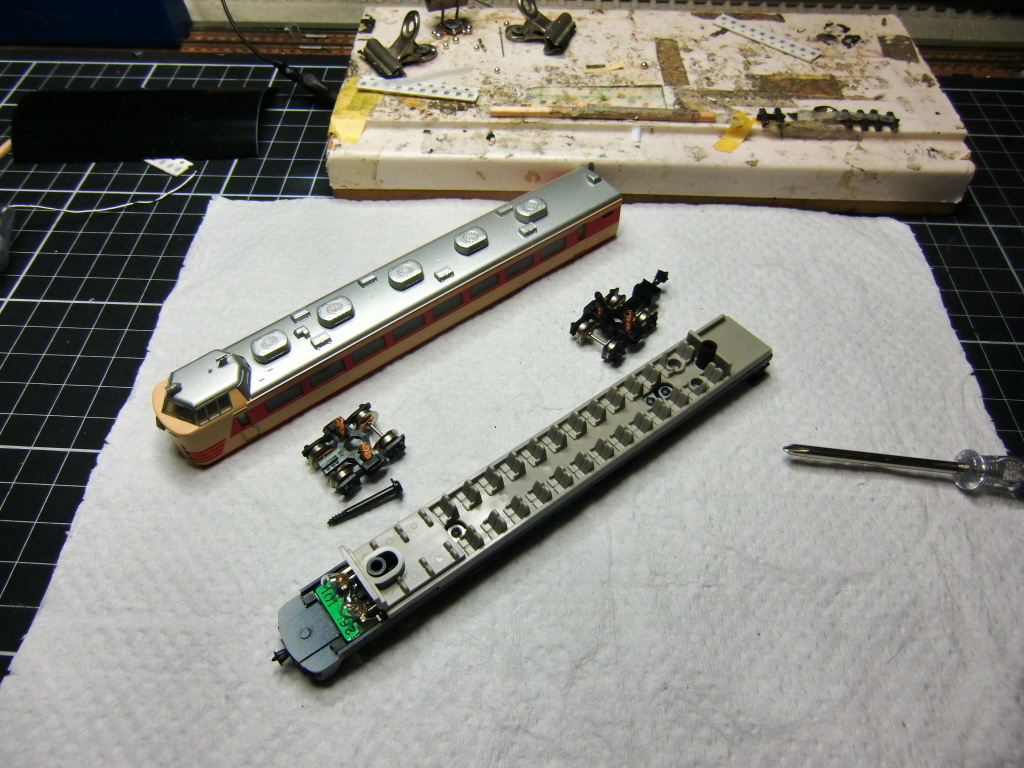

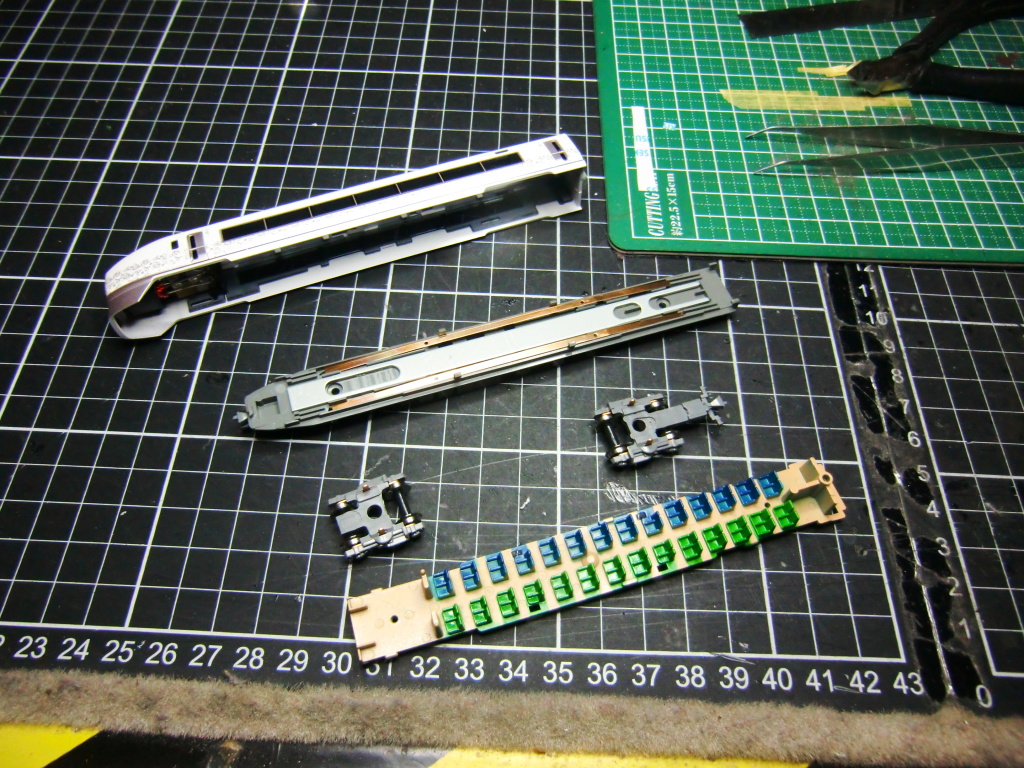

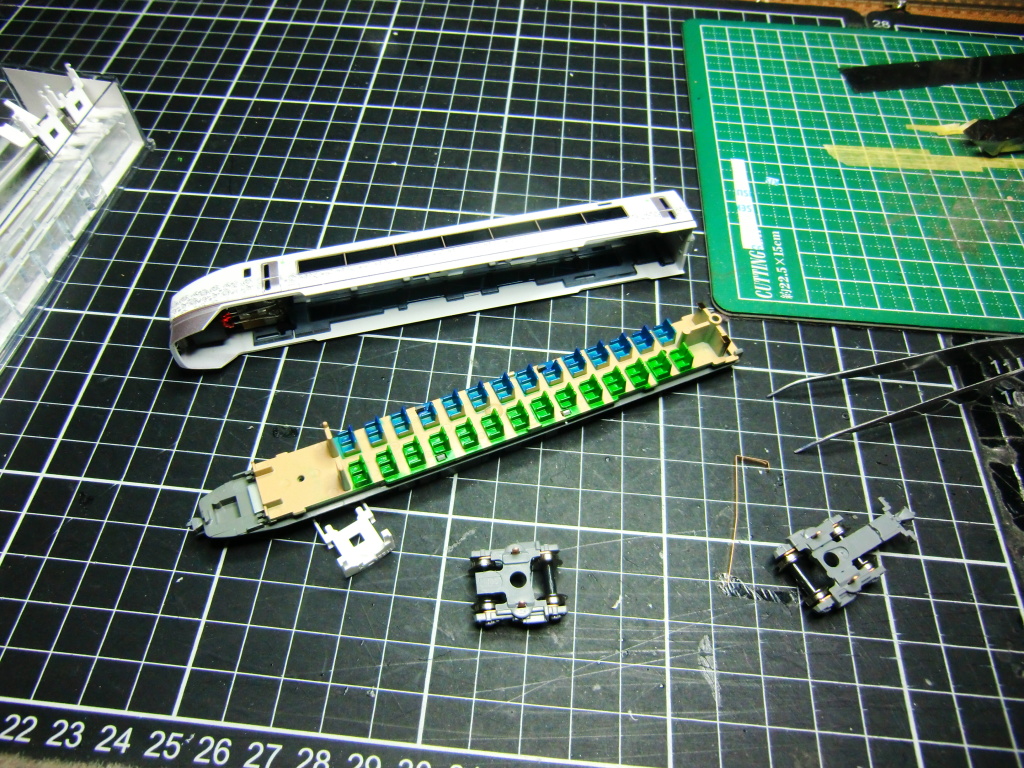

今回は、トラクションタイヤ交換と動力不調(動かない)とのことでご依頼をいただきました。

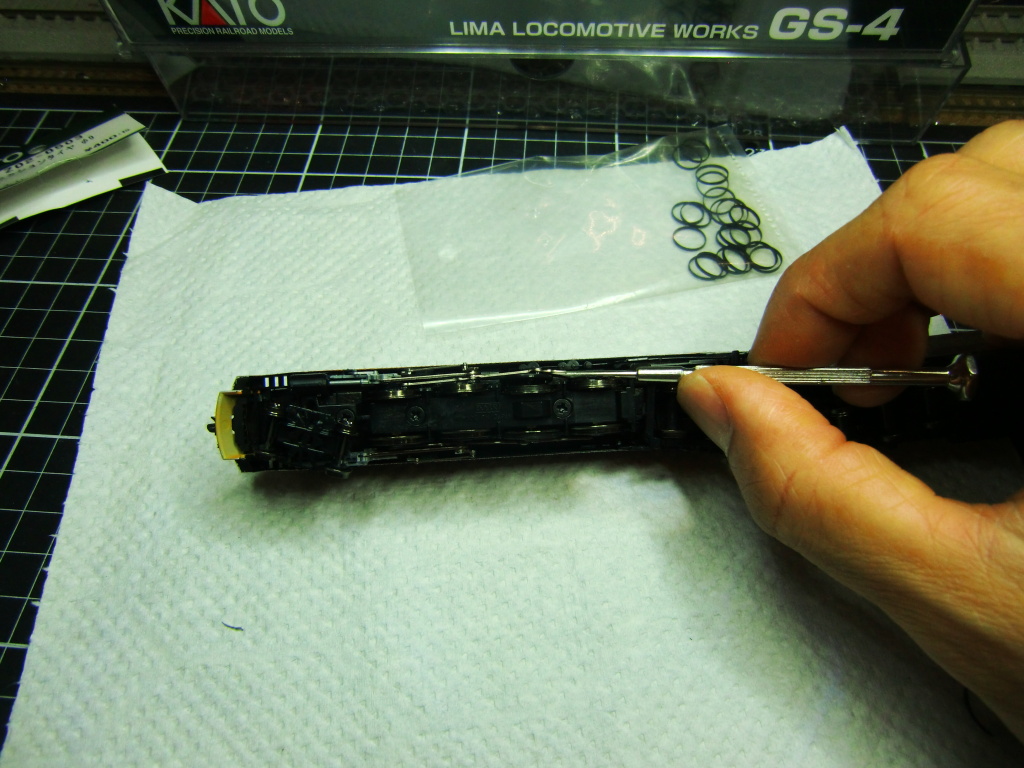

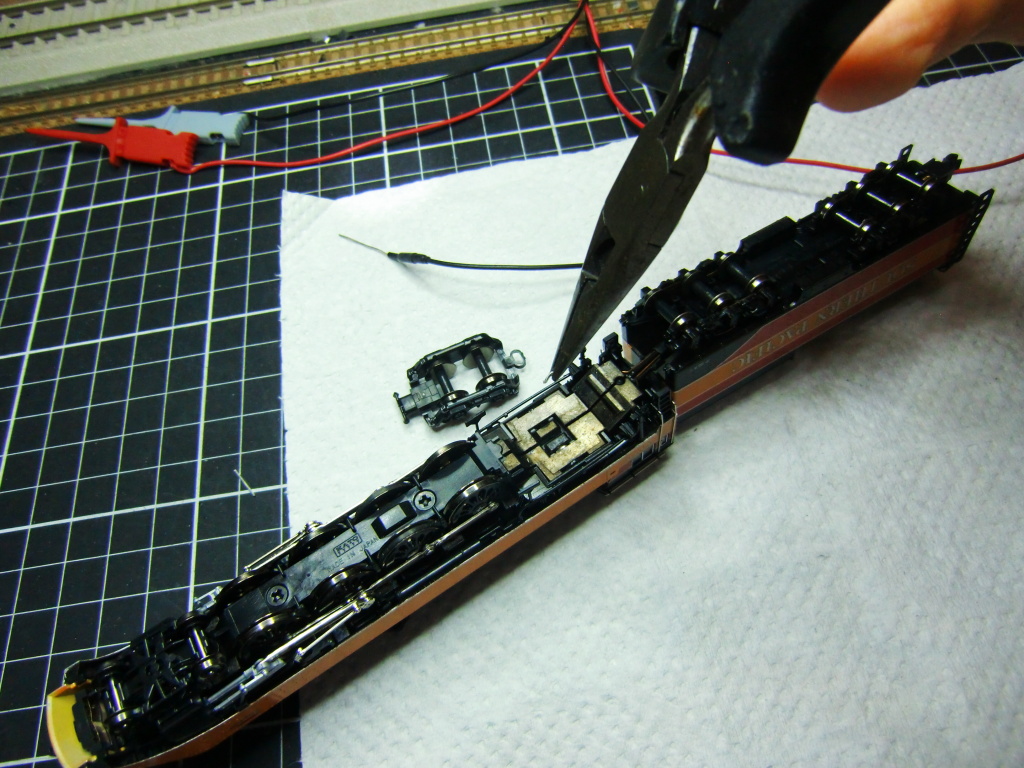

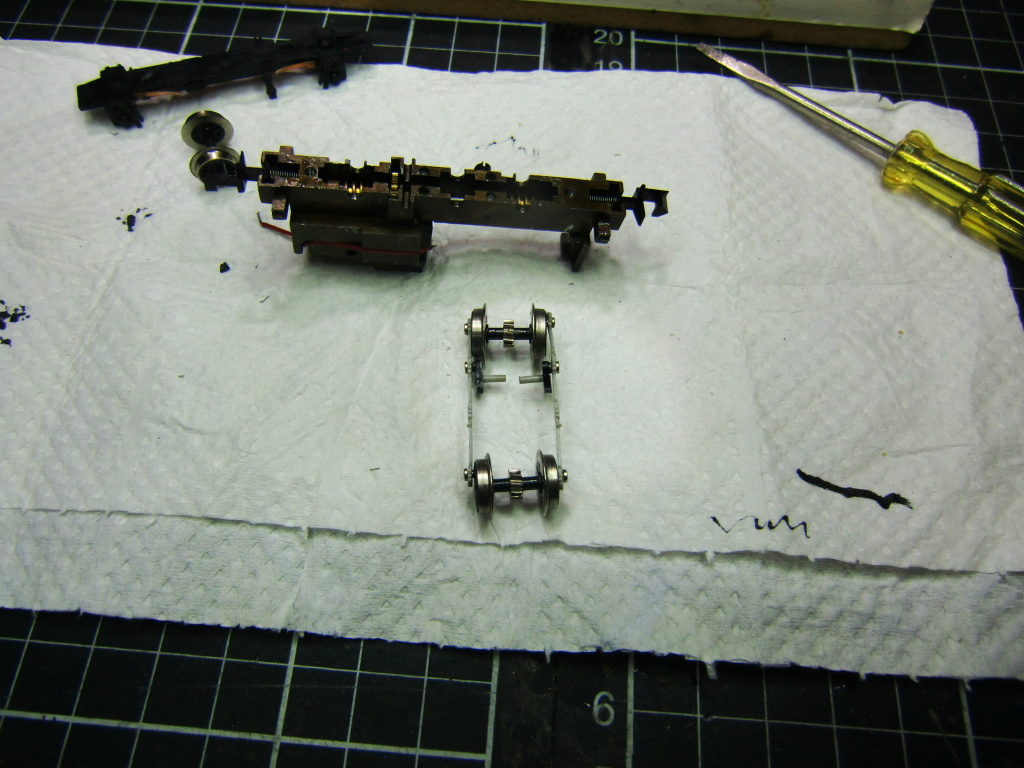

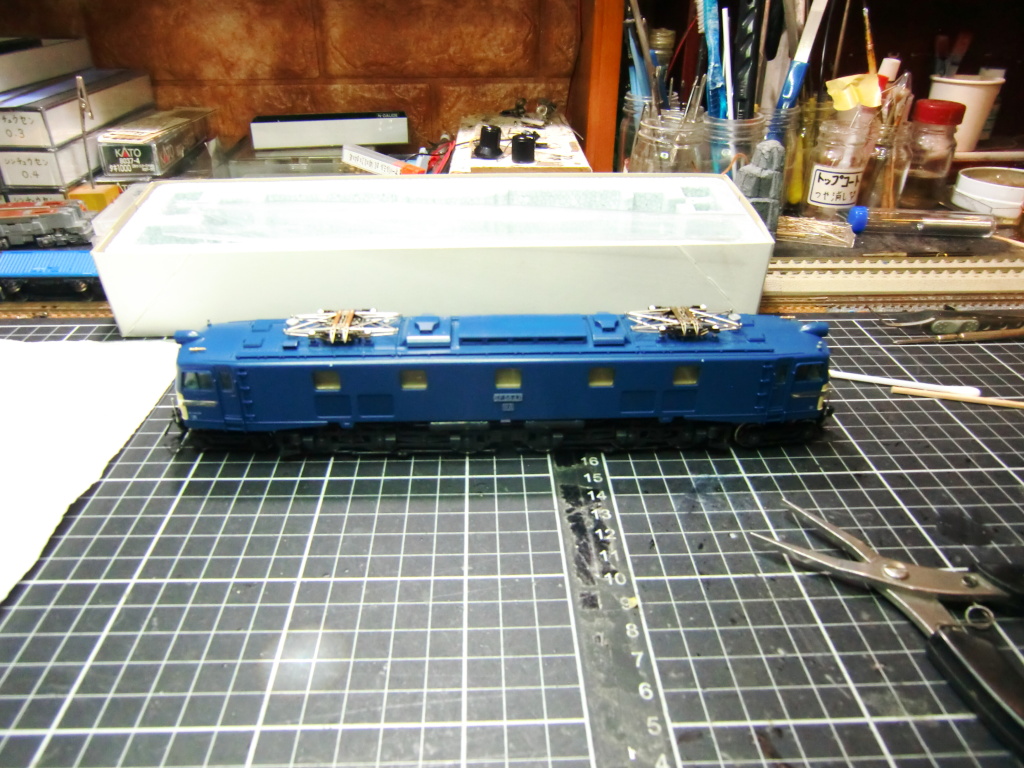

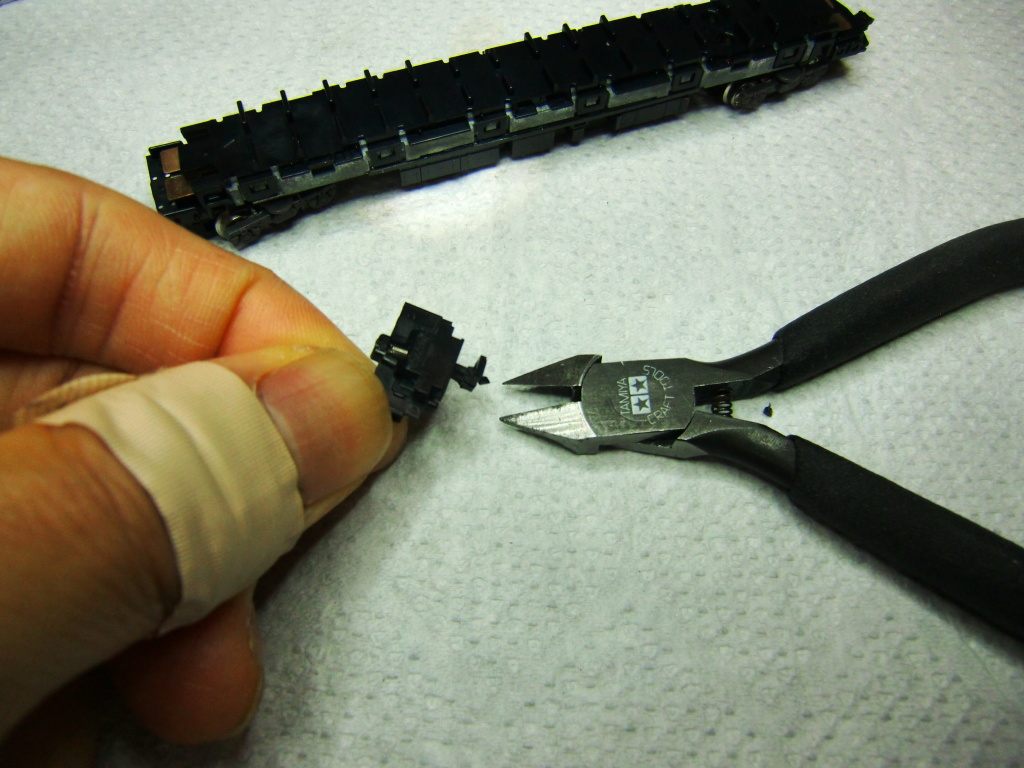

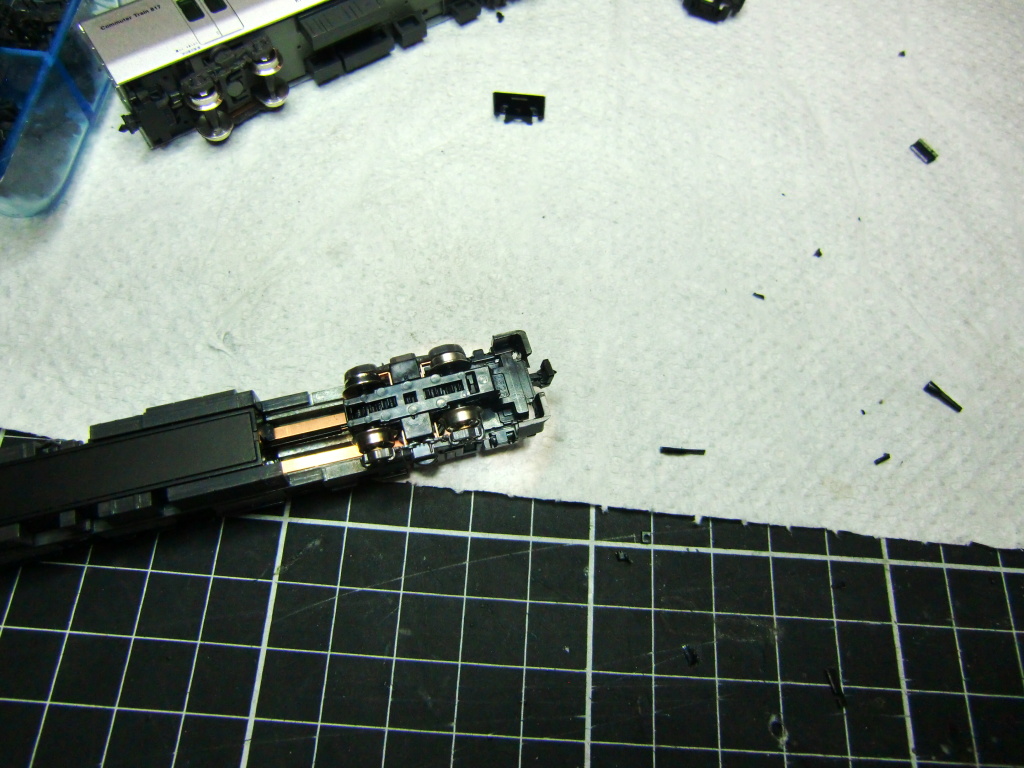

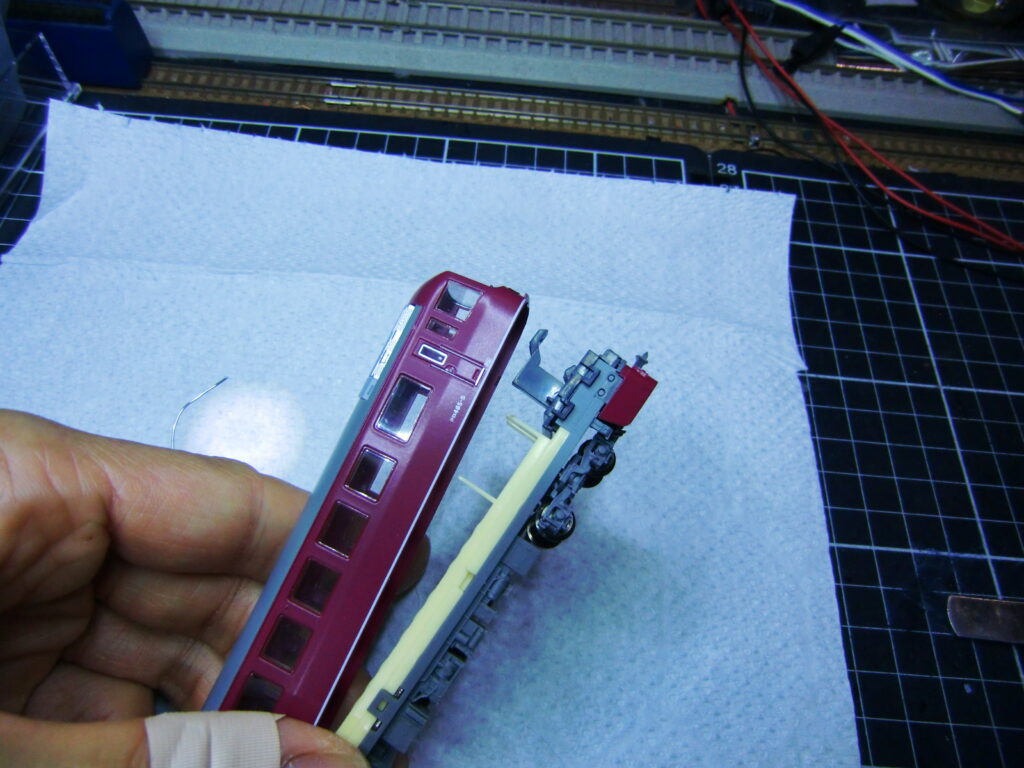

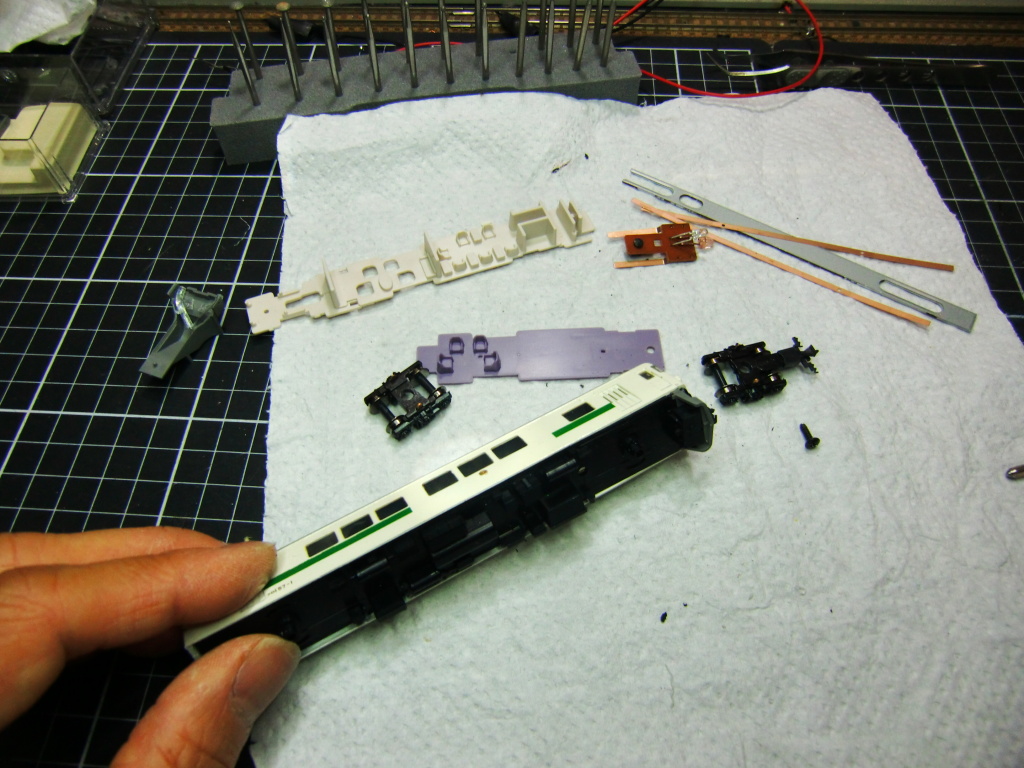

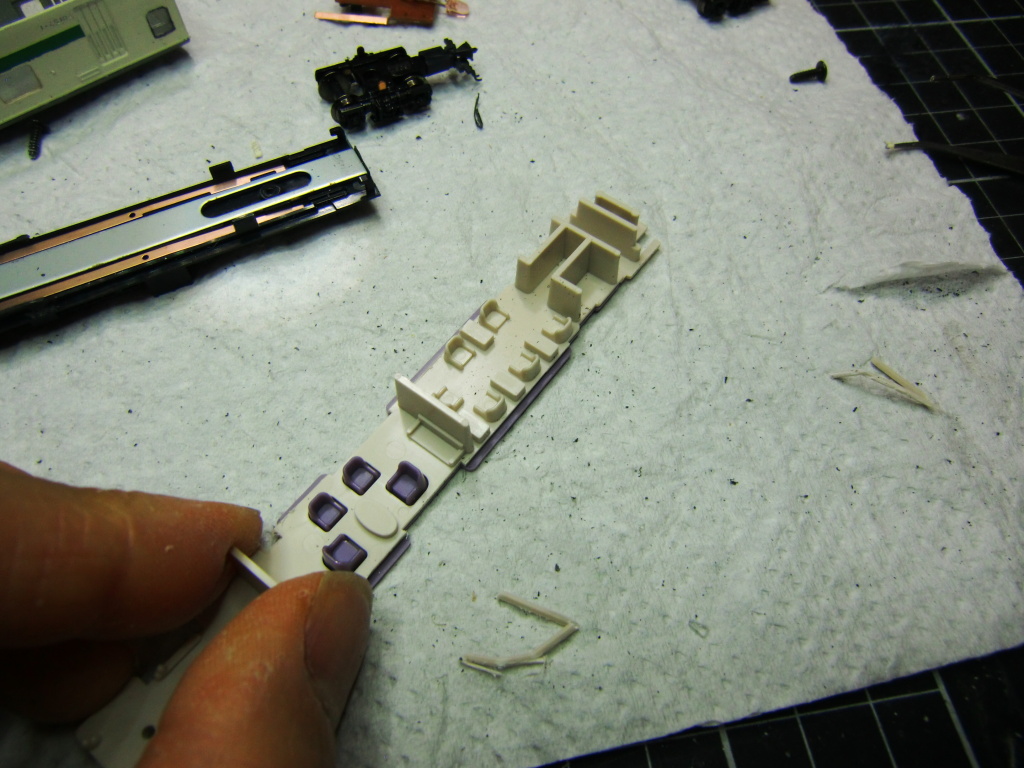

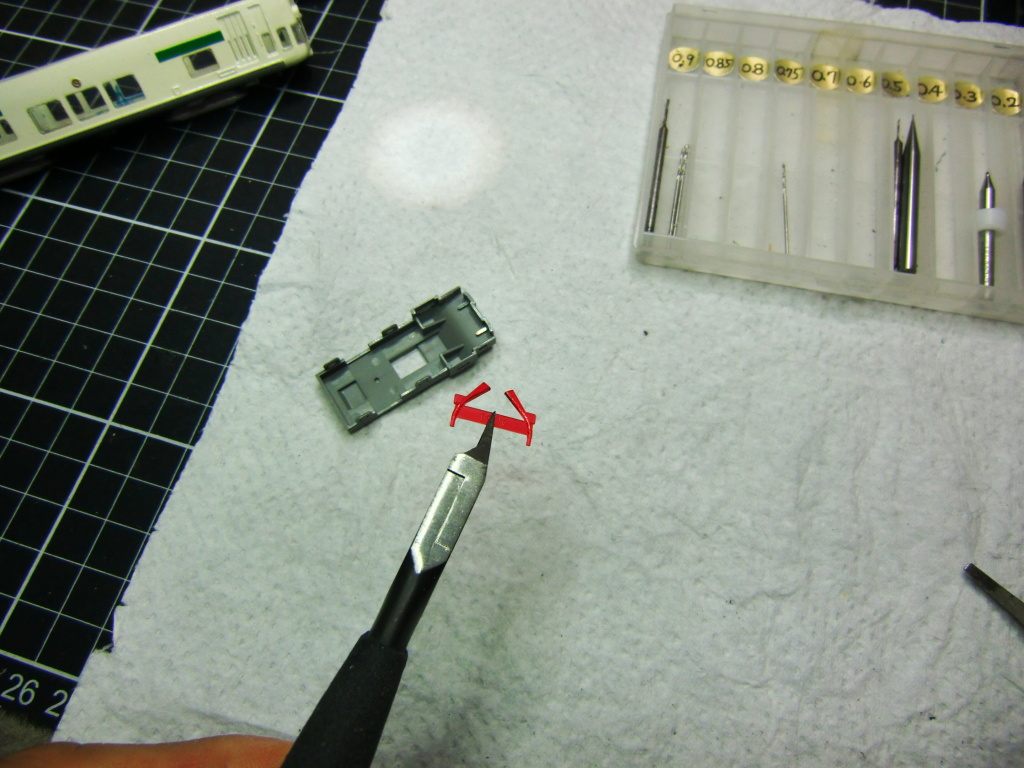

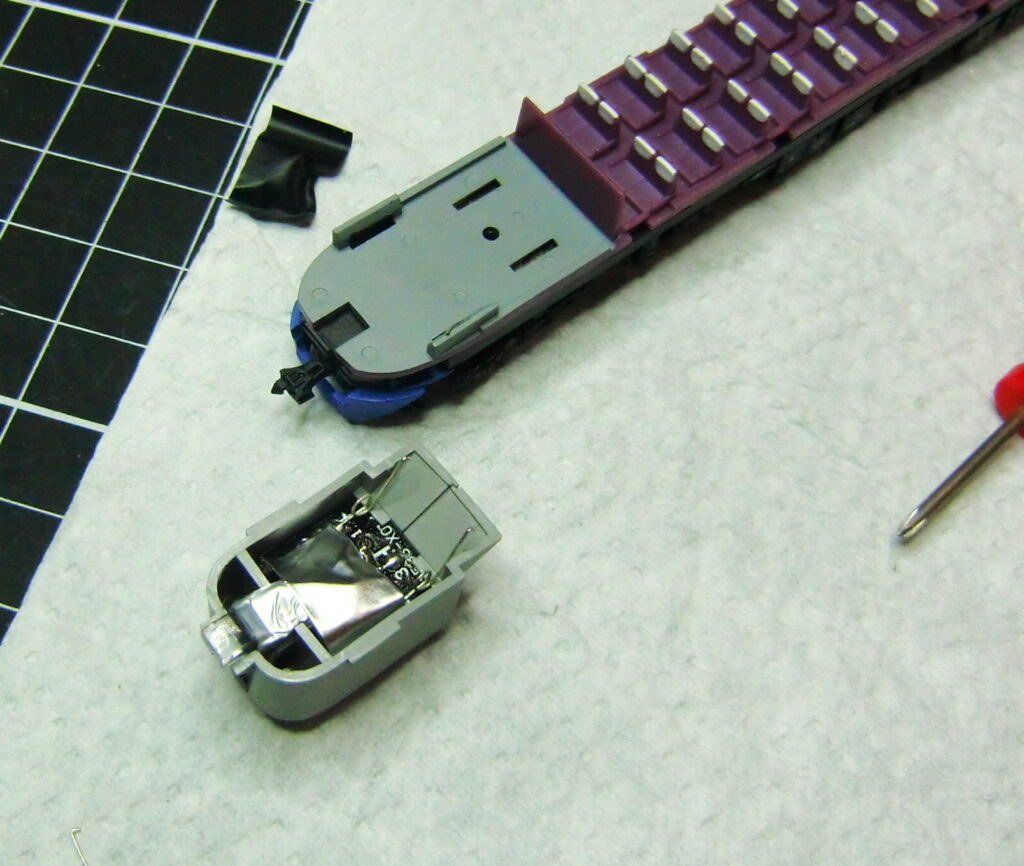

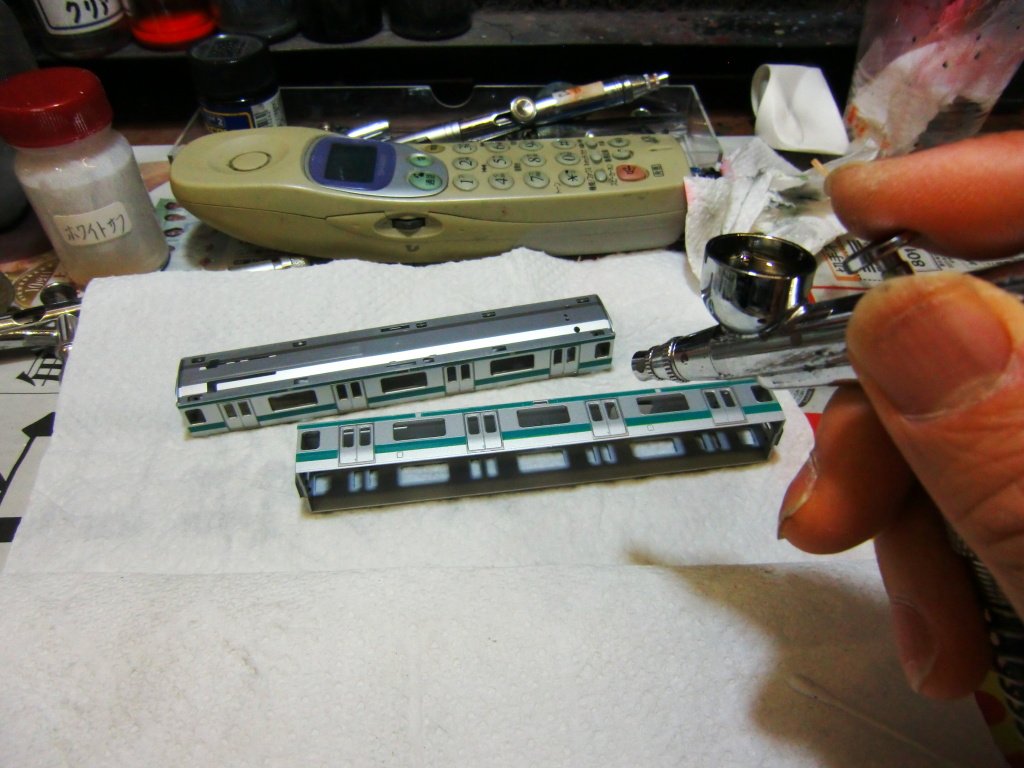

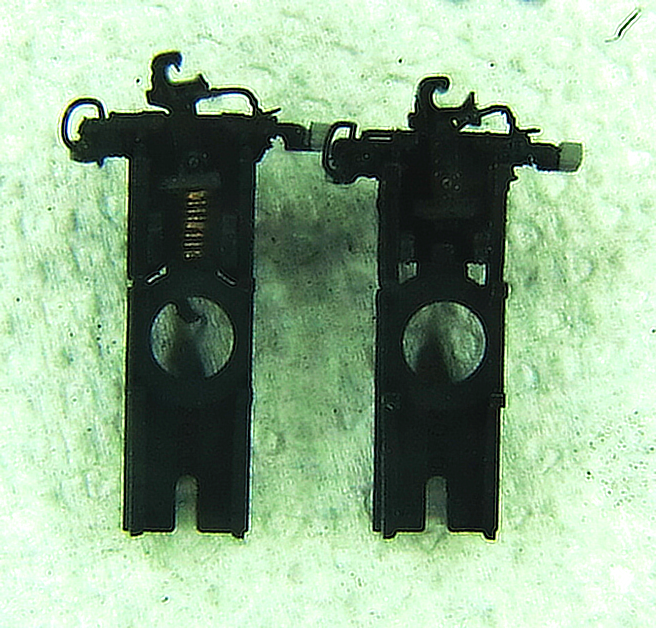

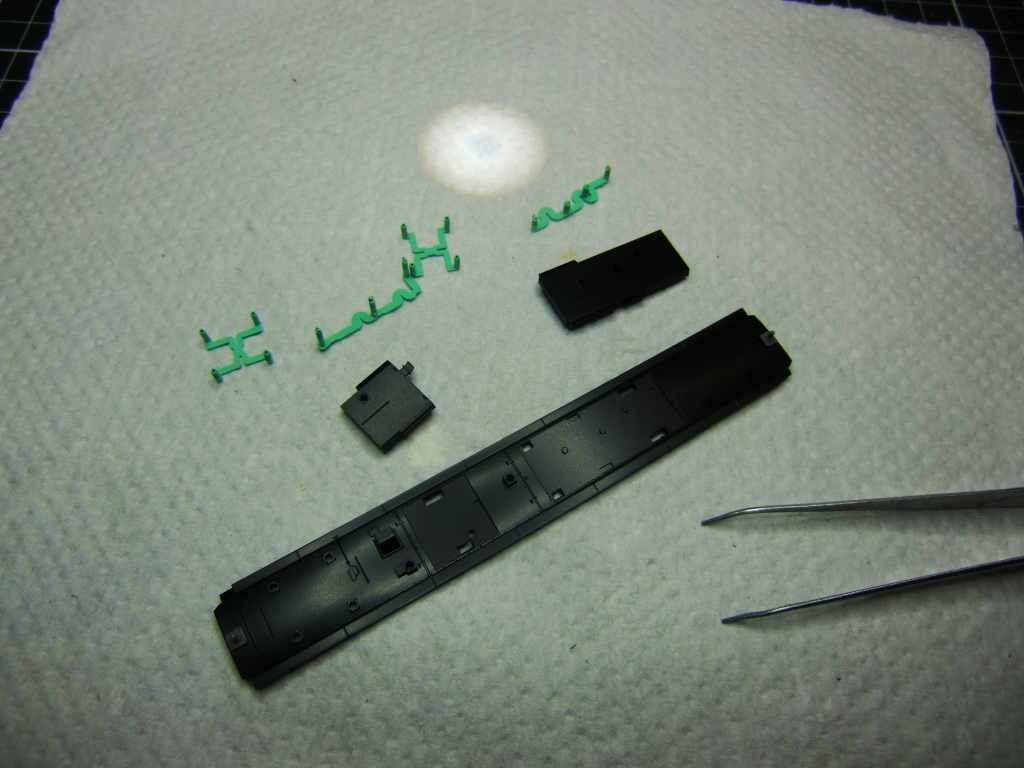

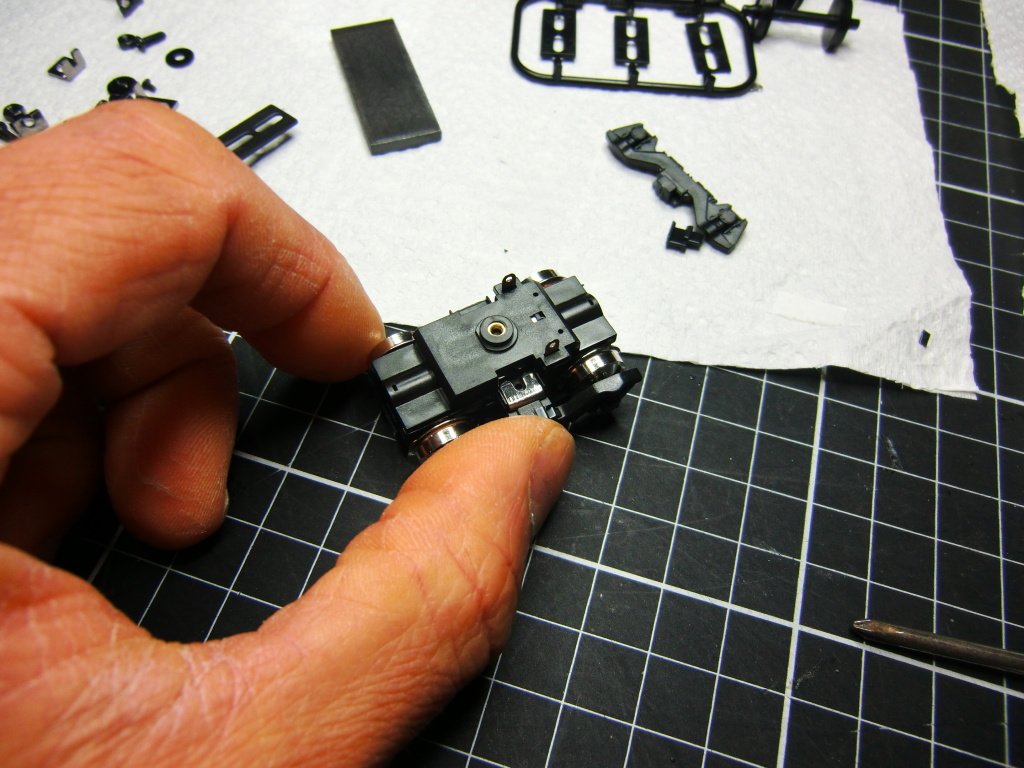

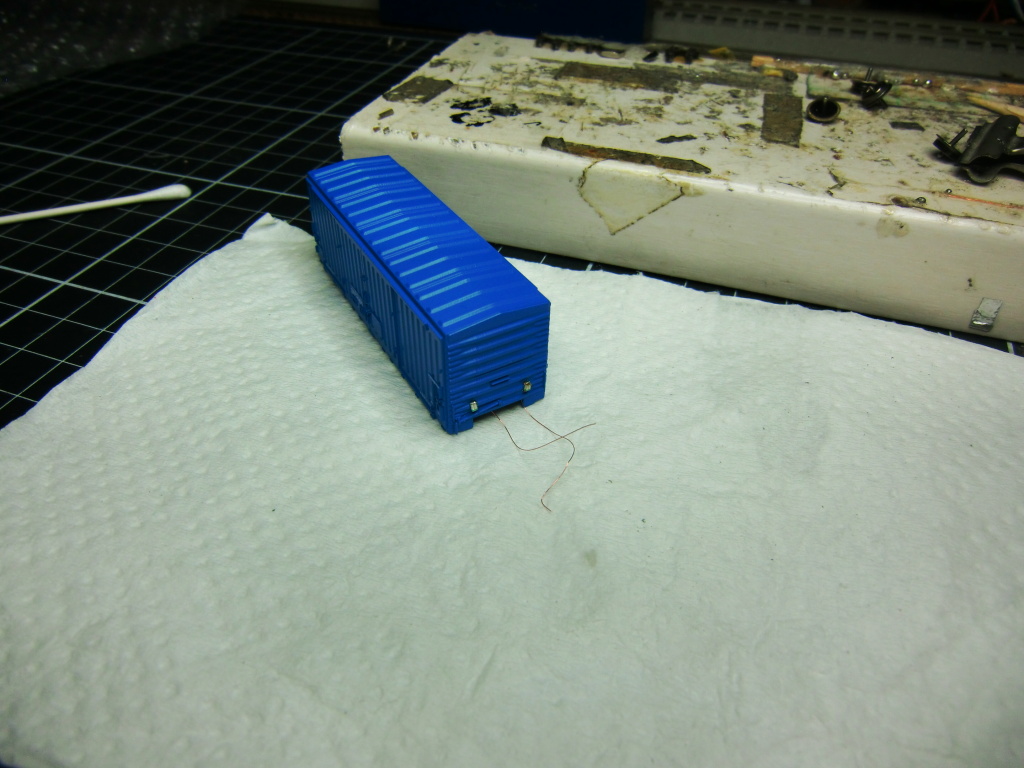

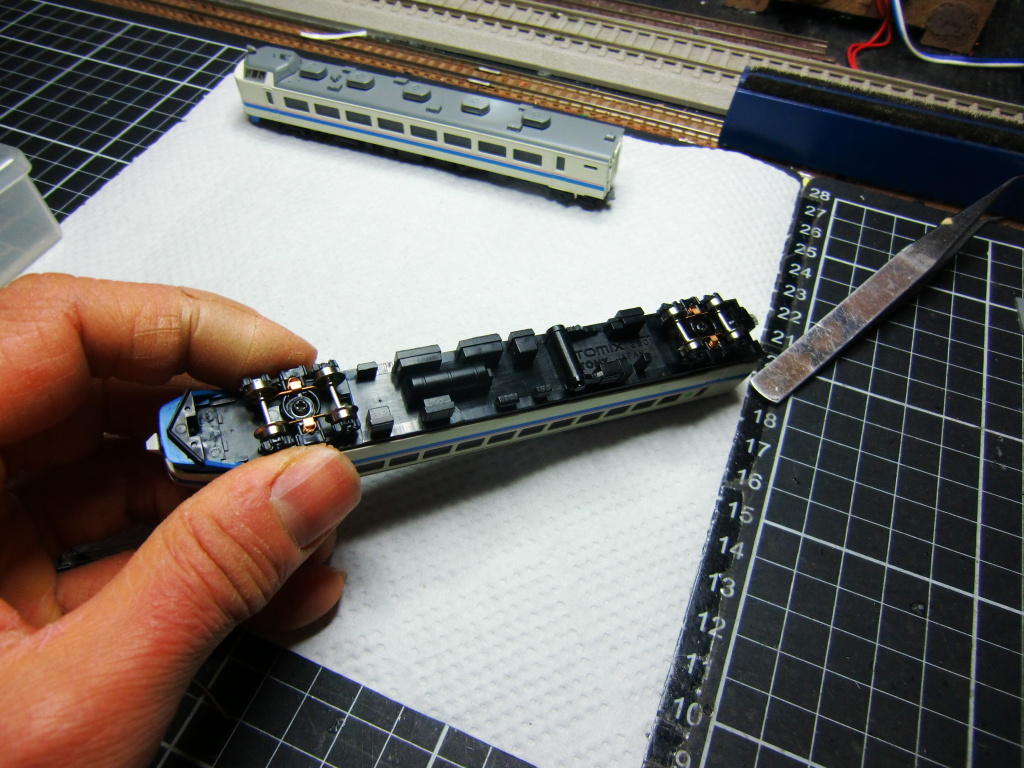

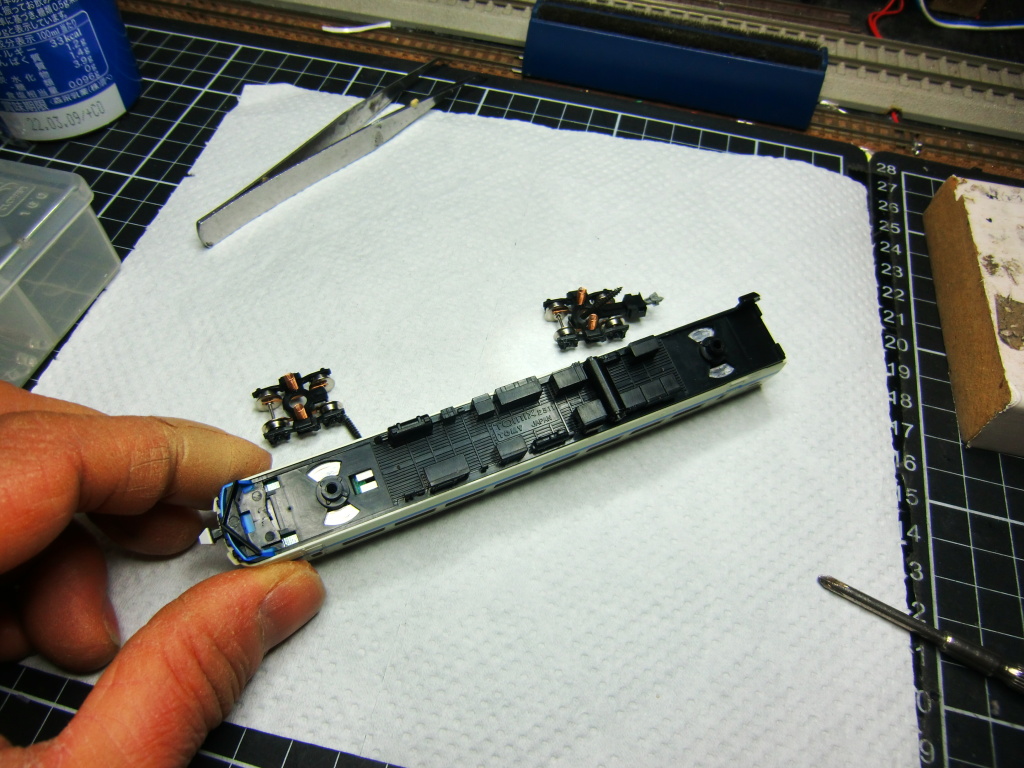

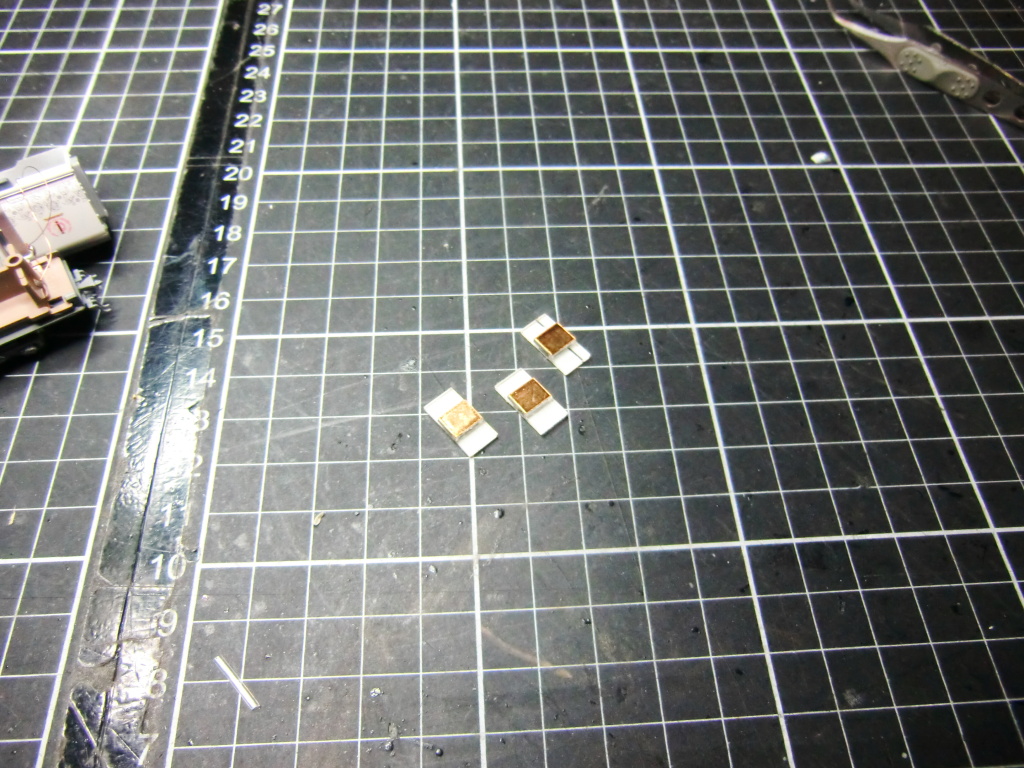

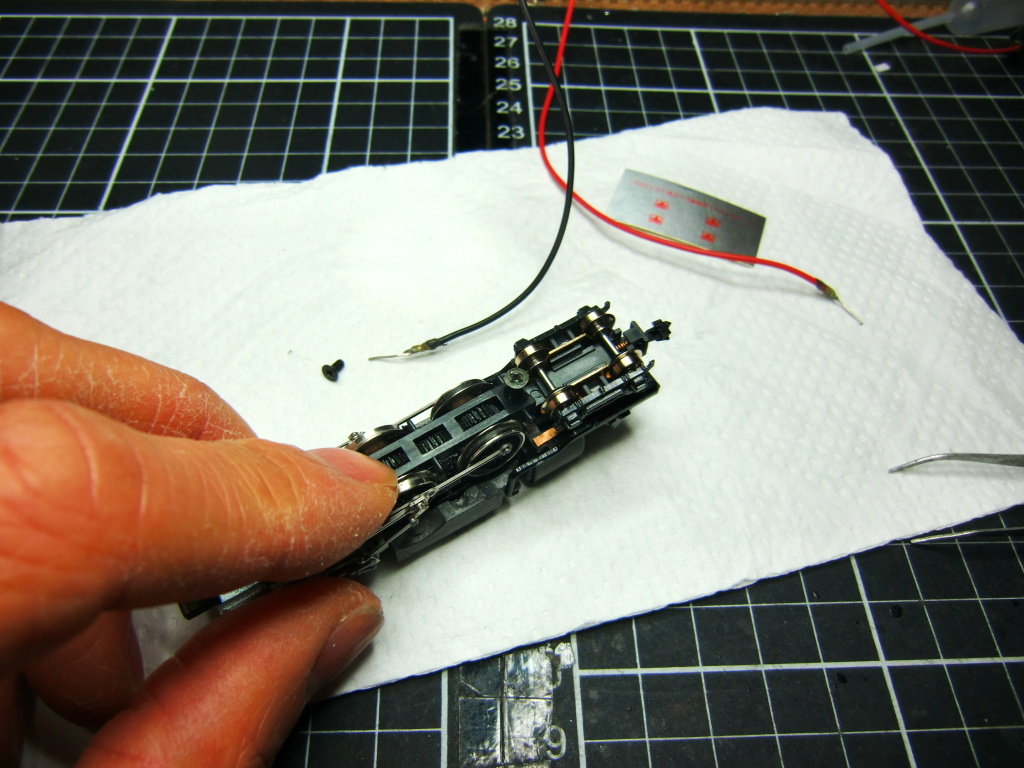

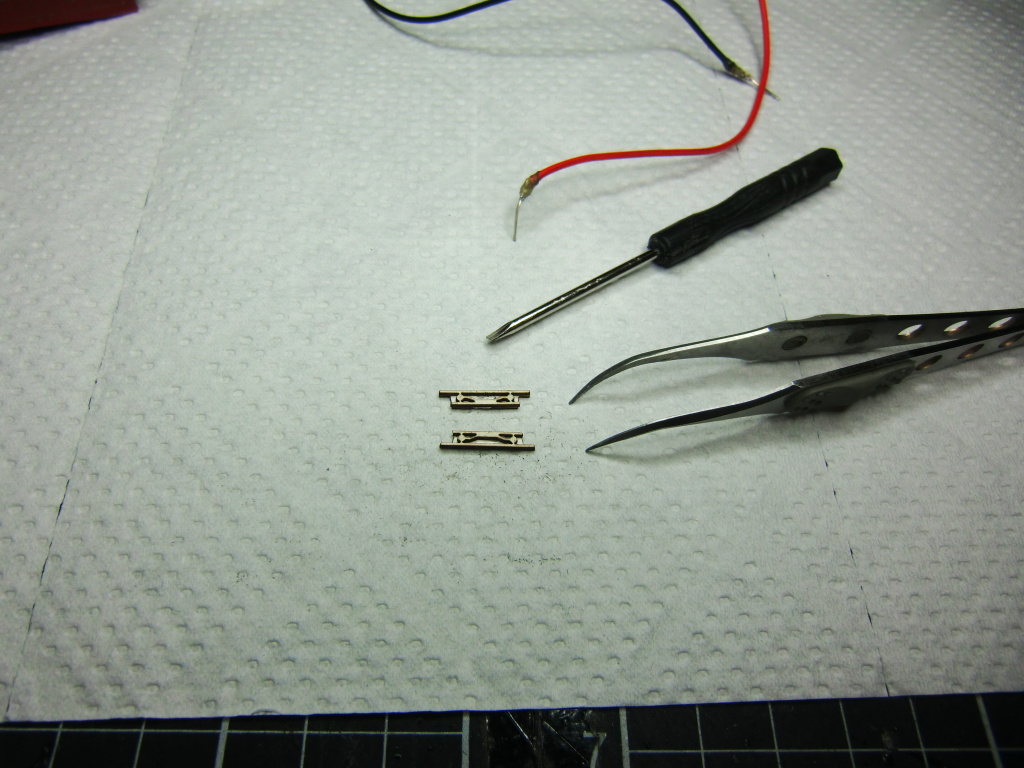

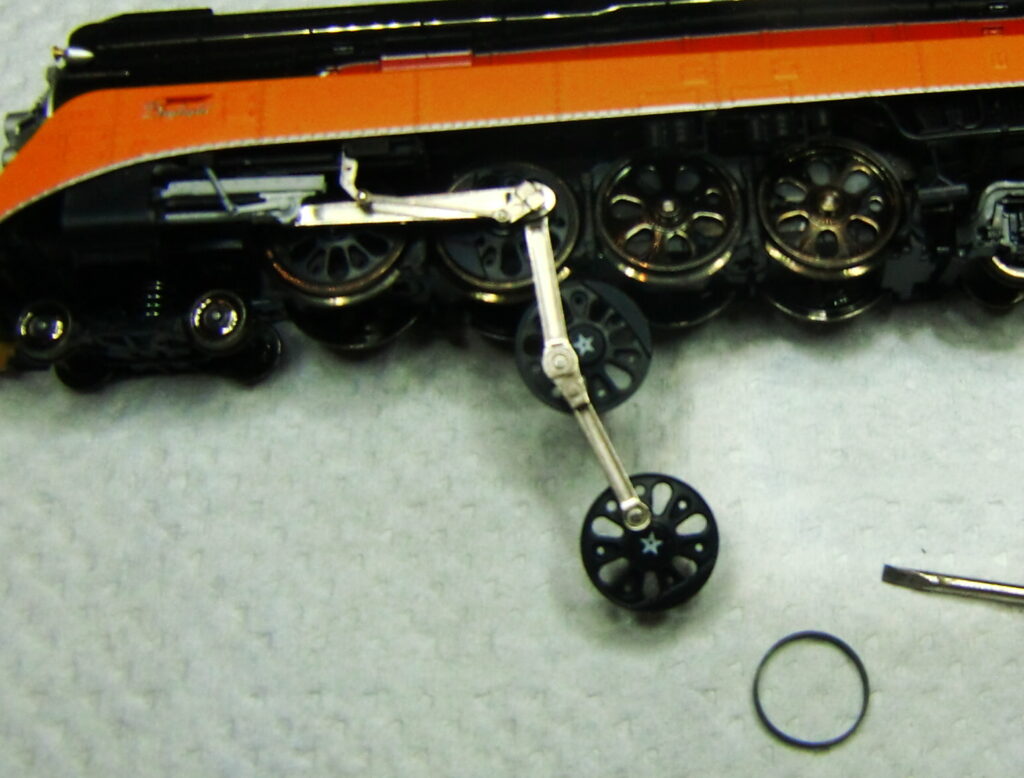

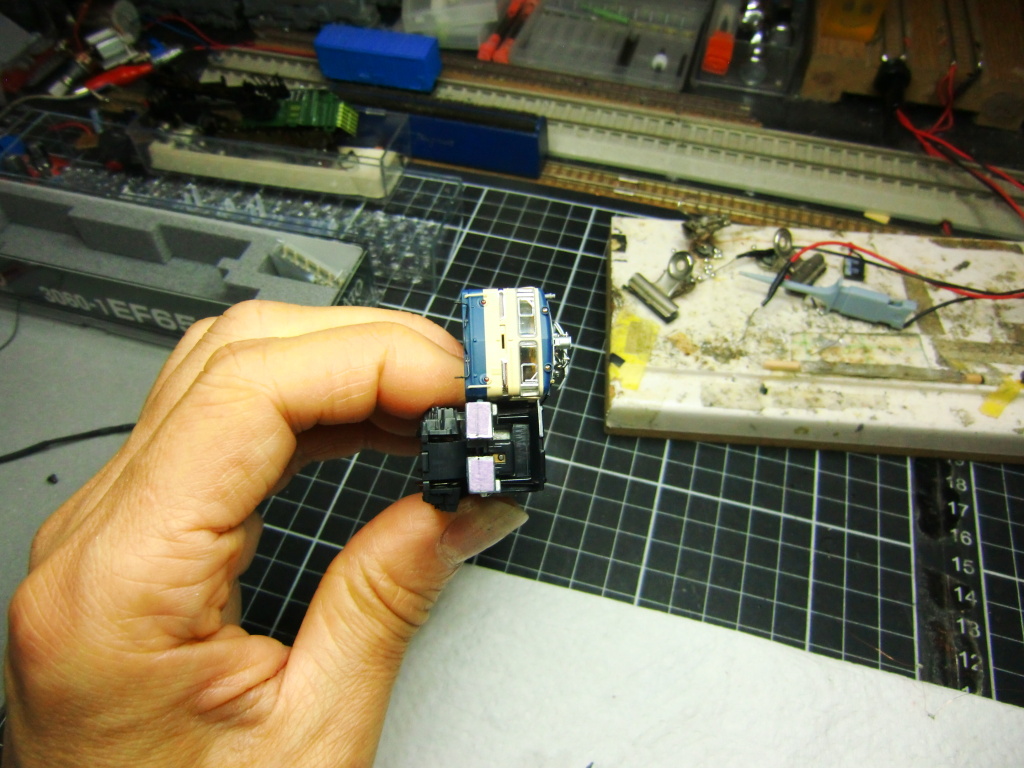

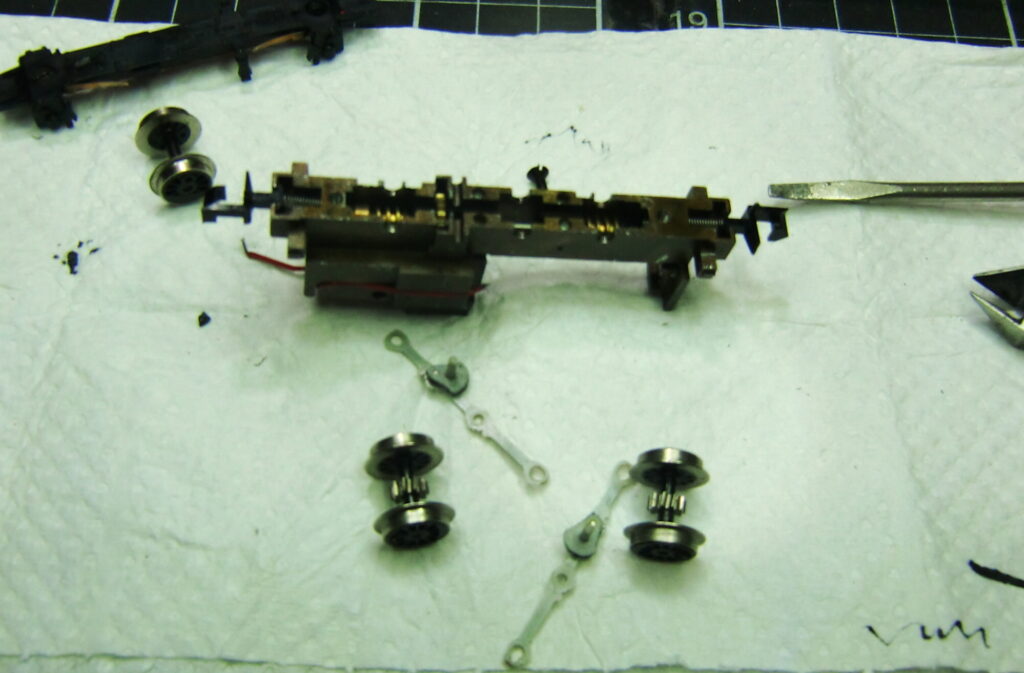

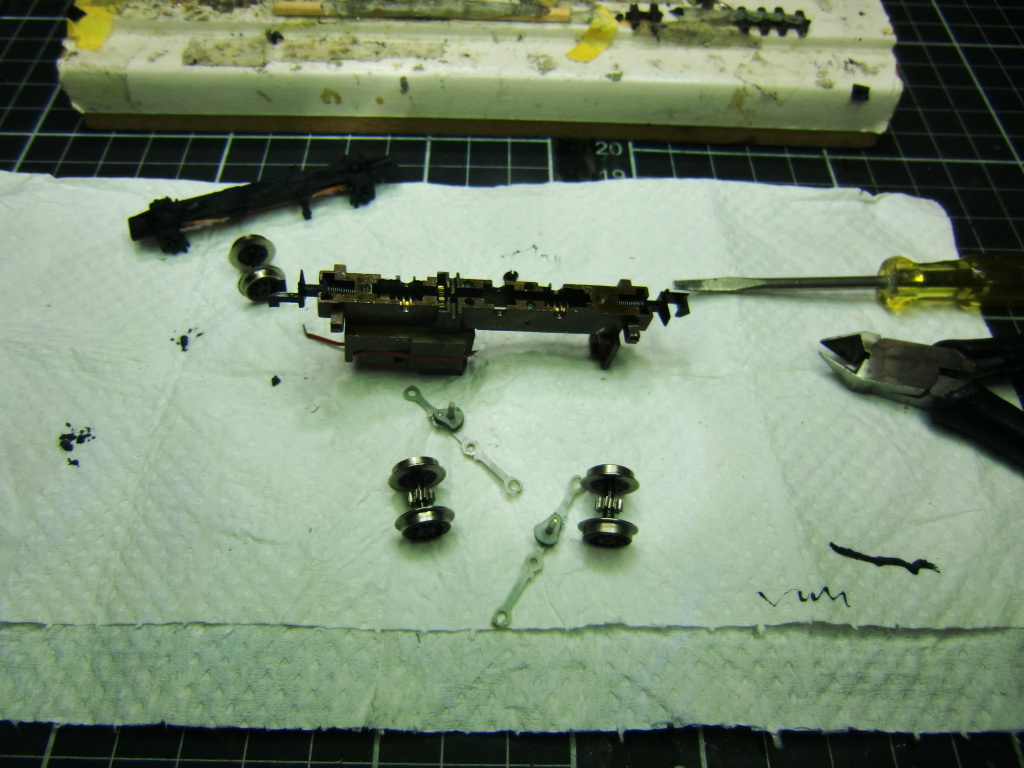

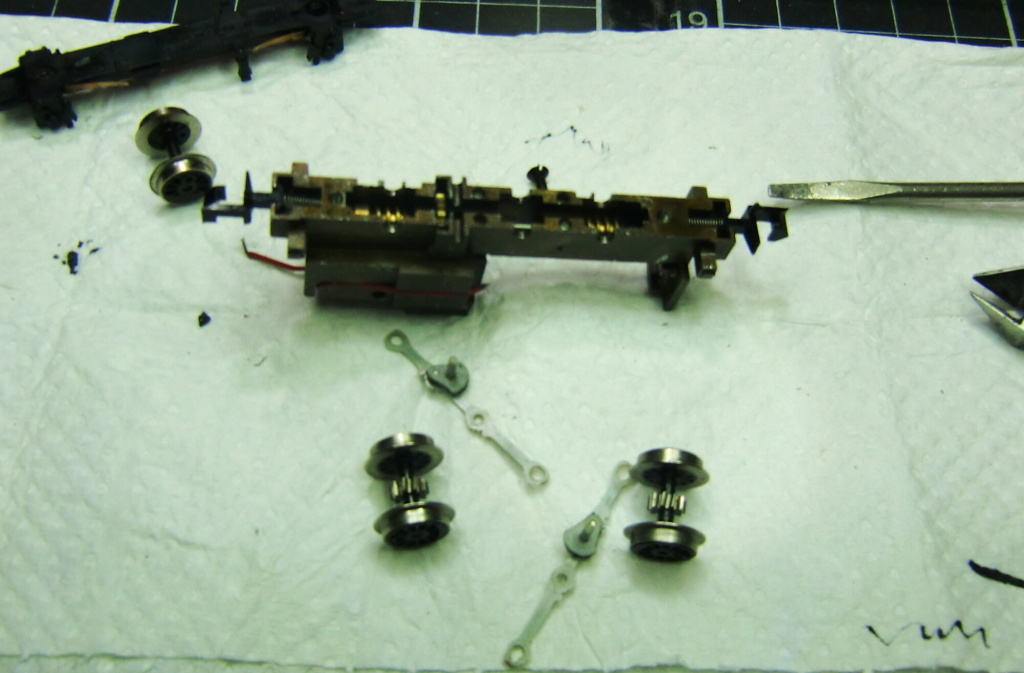

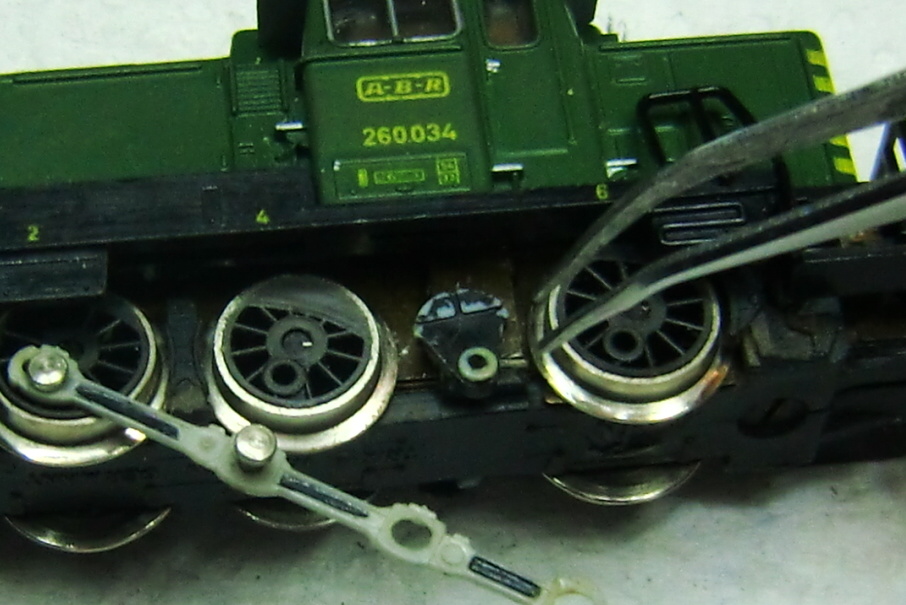

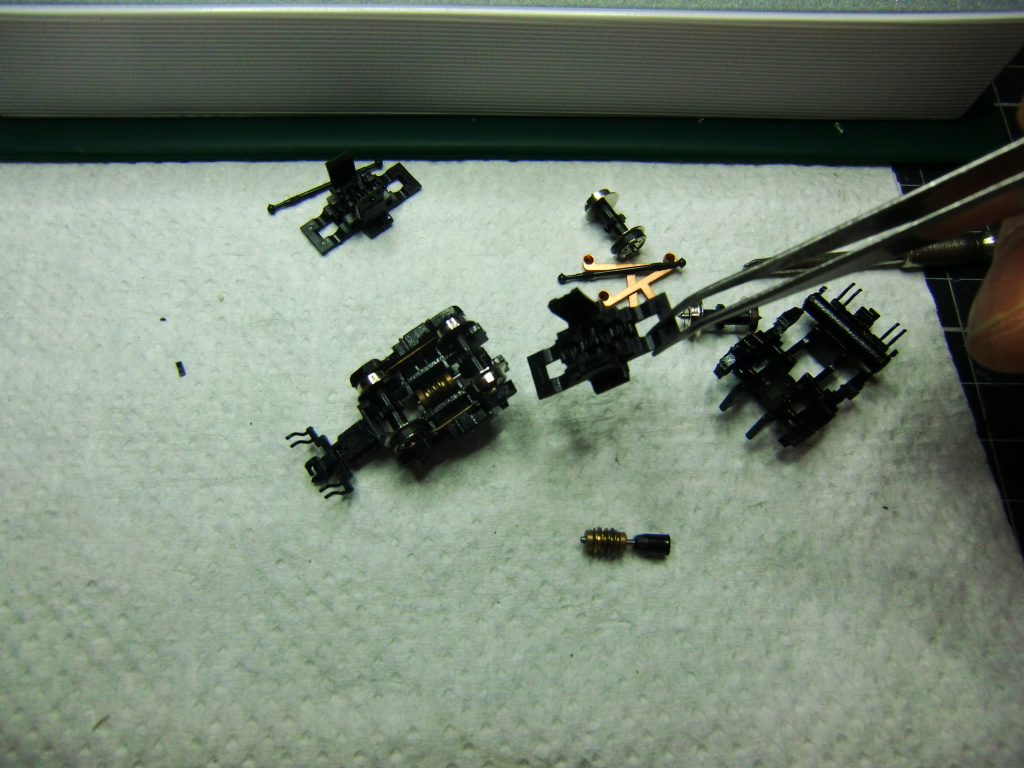

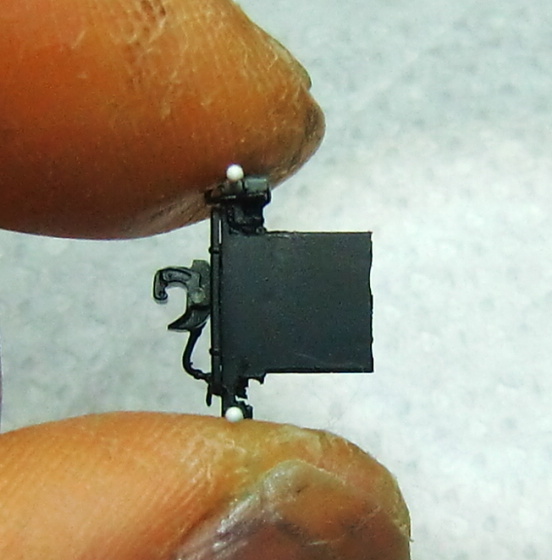

まずは、トラクションタイヤの交換からです。実際に切れてしまったのは1つですが、もう一方も既に白く変色し劣化していますので、左右ともに交換します。

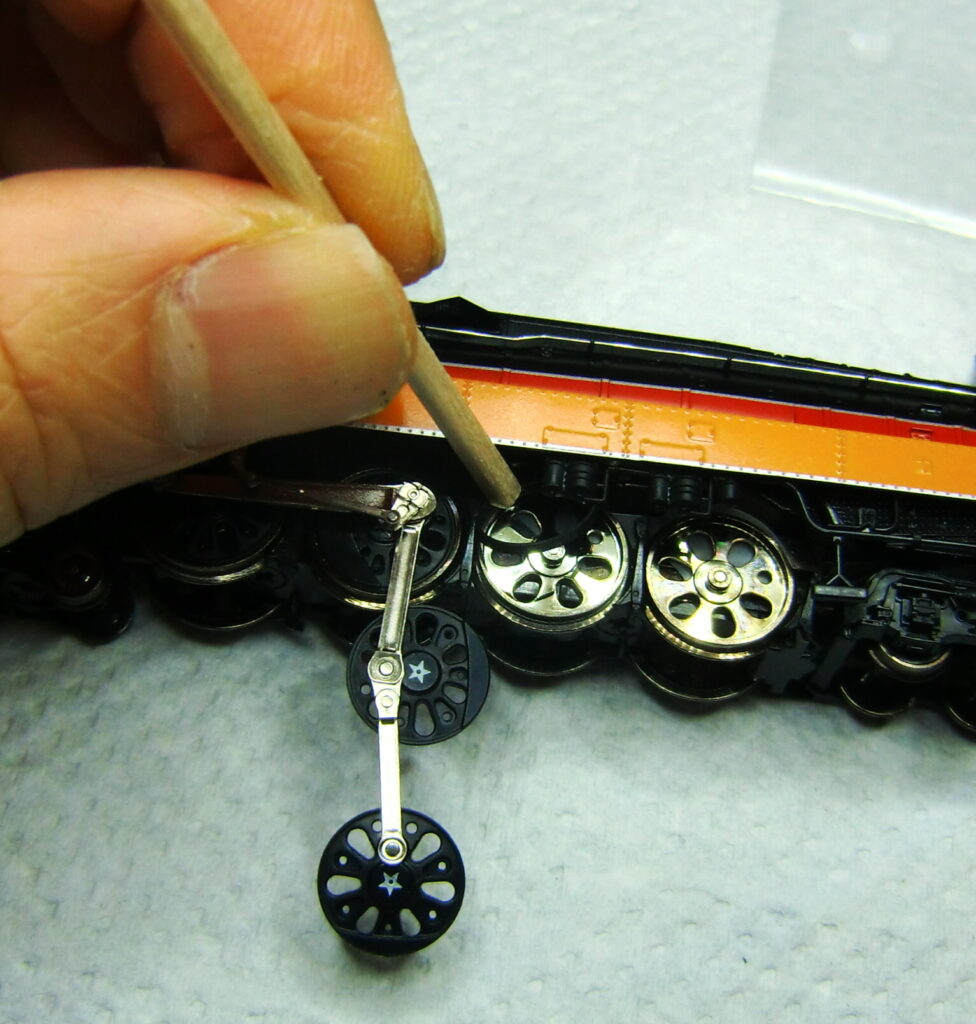

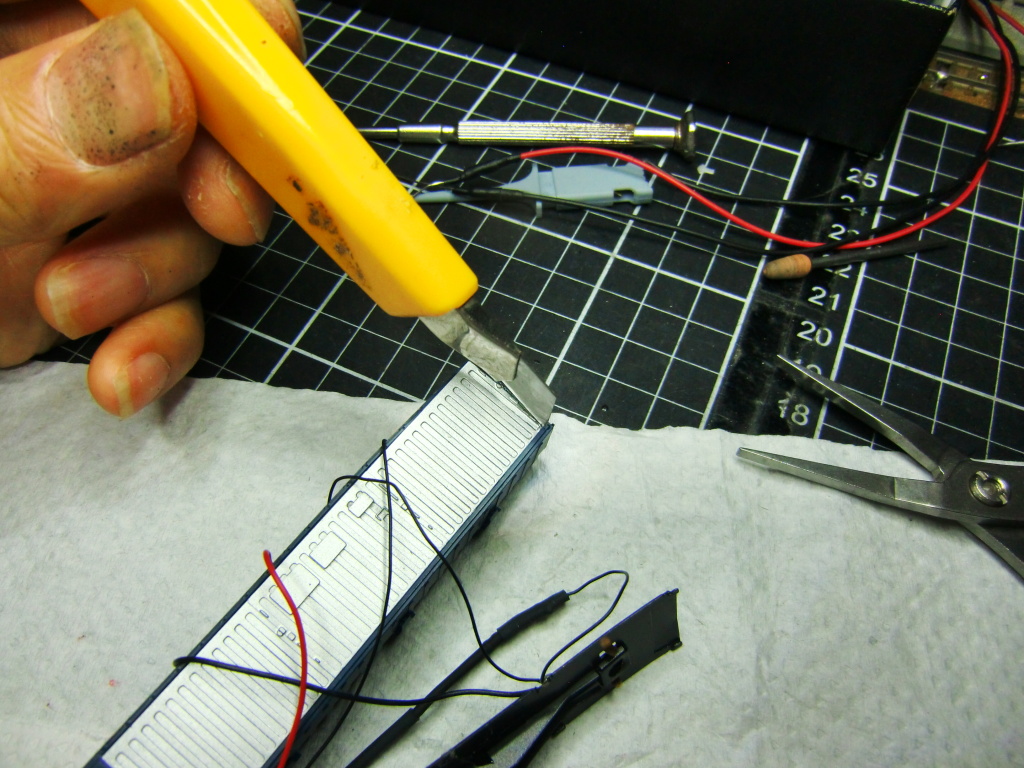

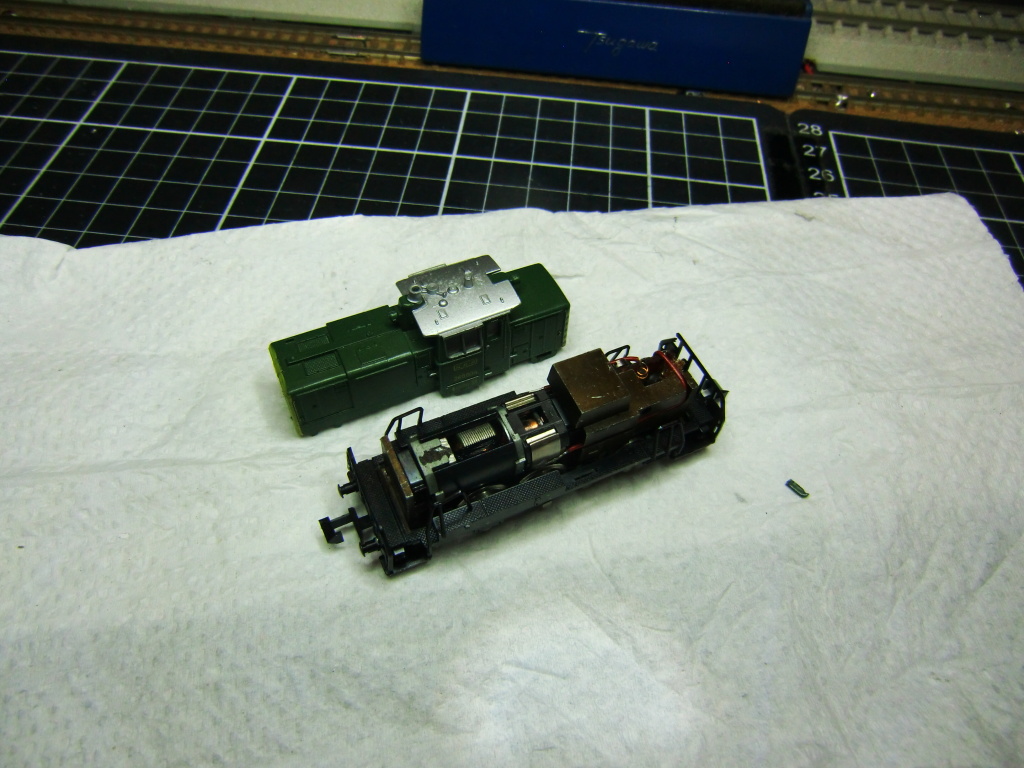

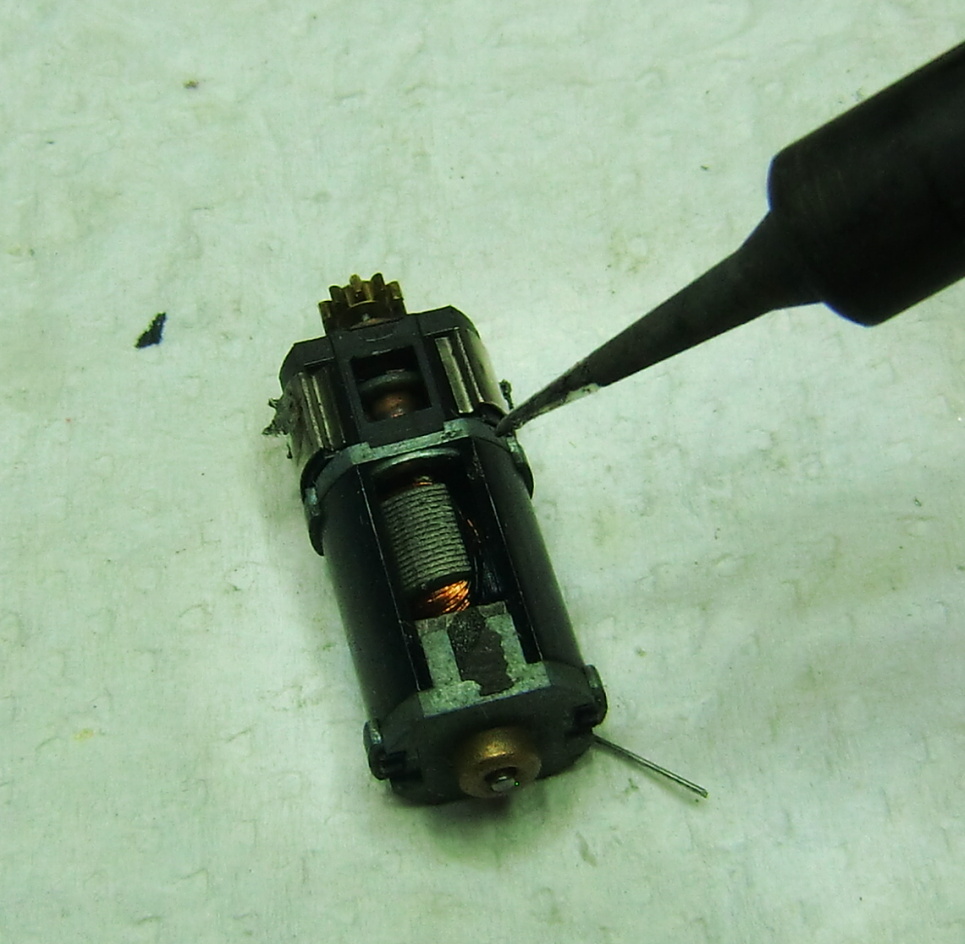

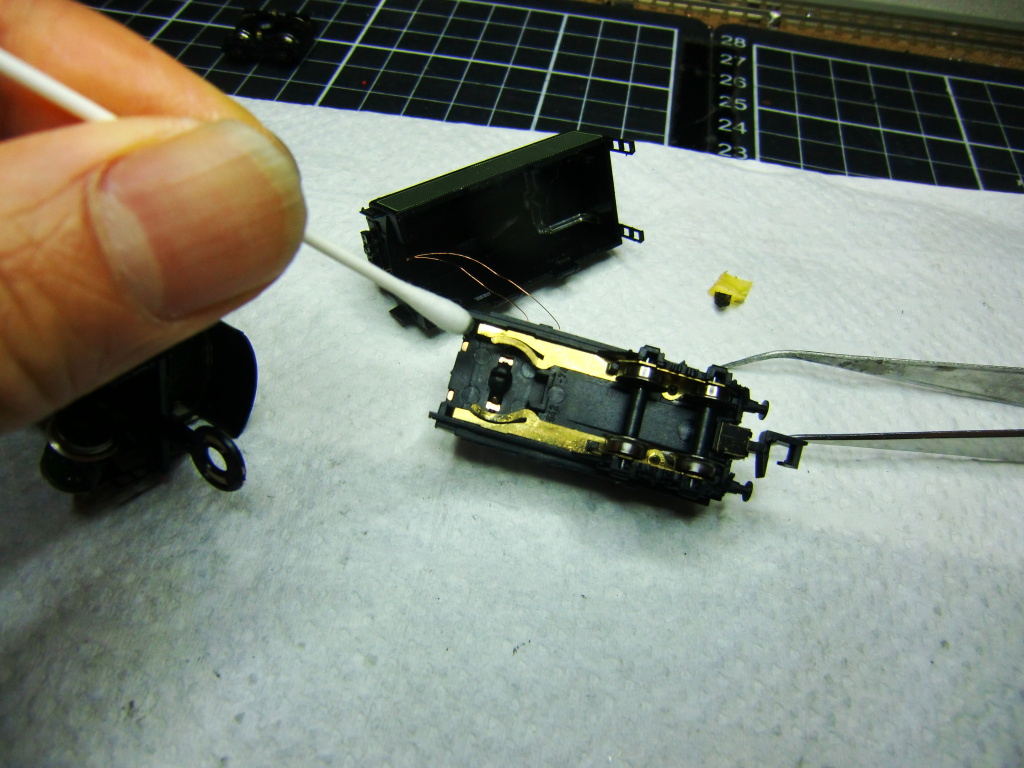

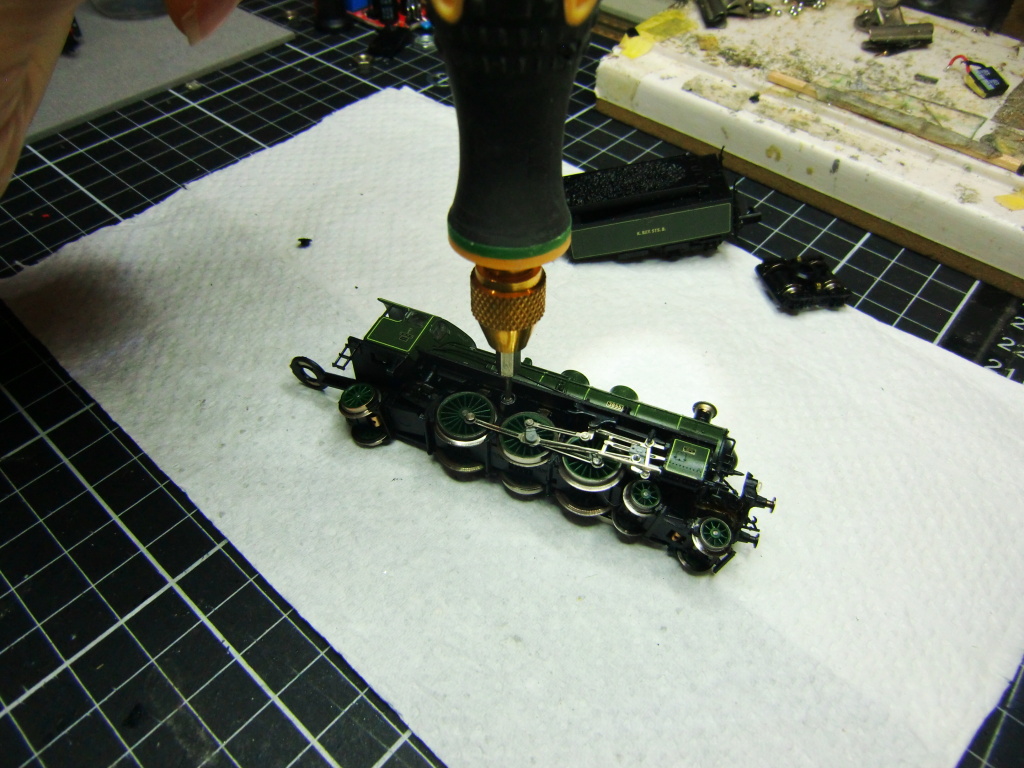

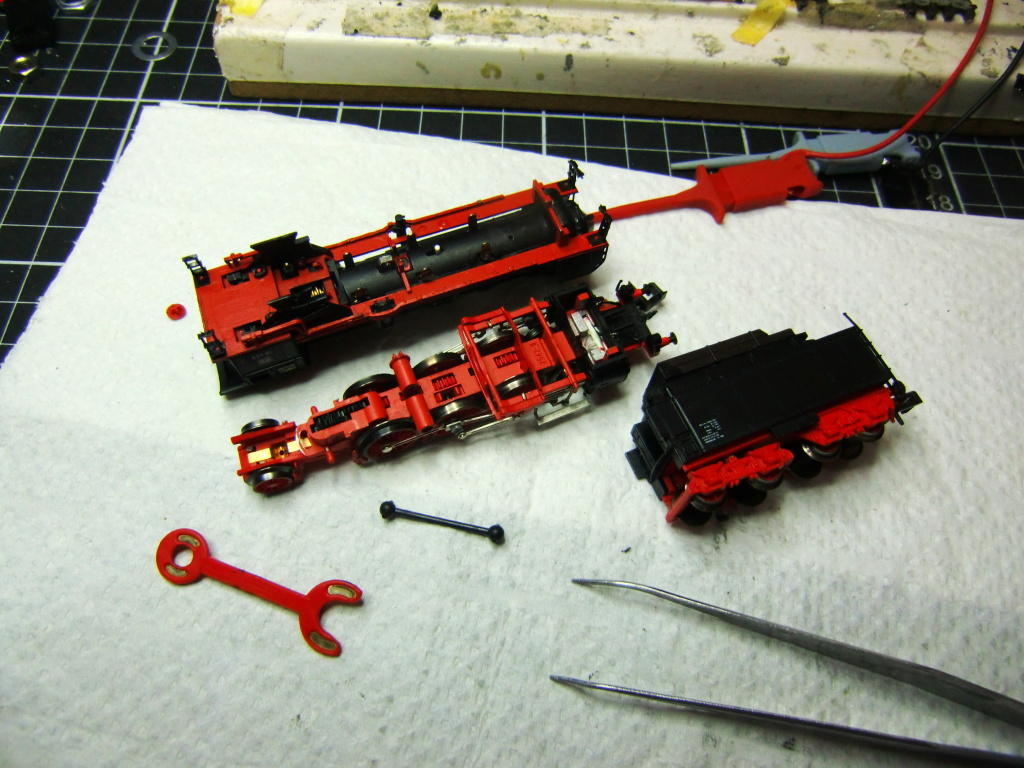

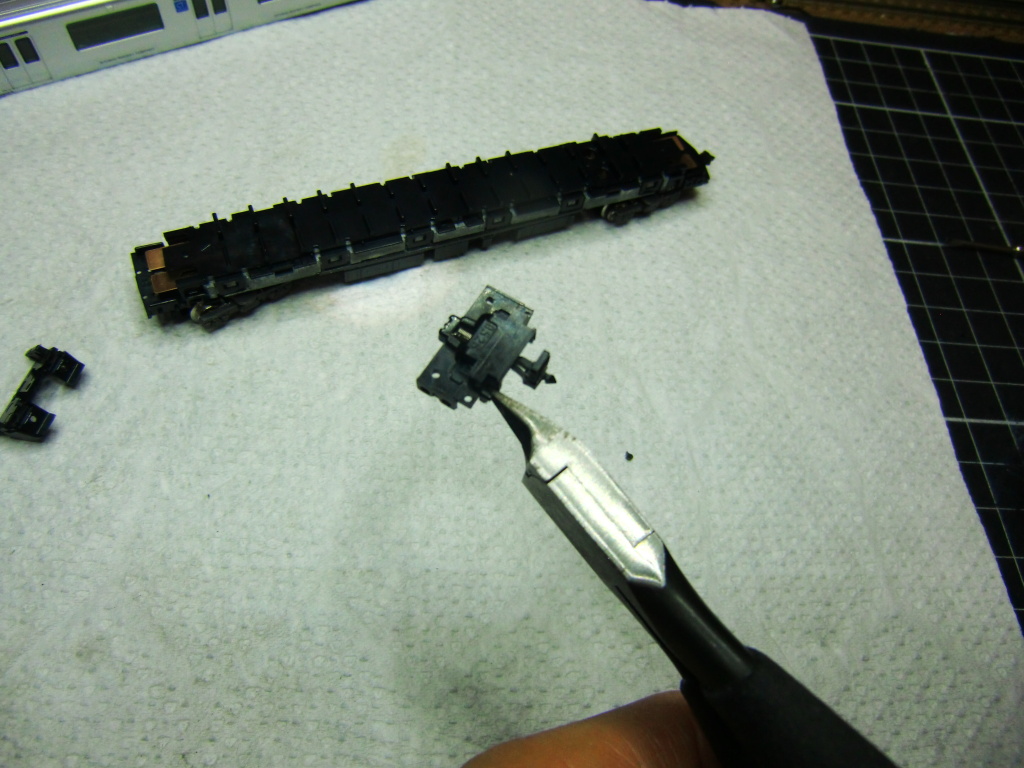

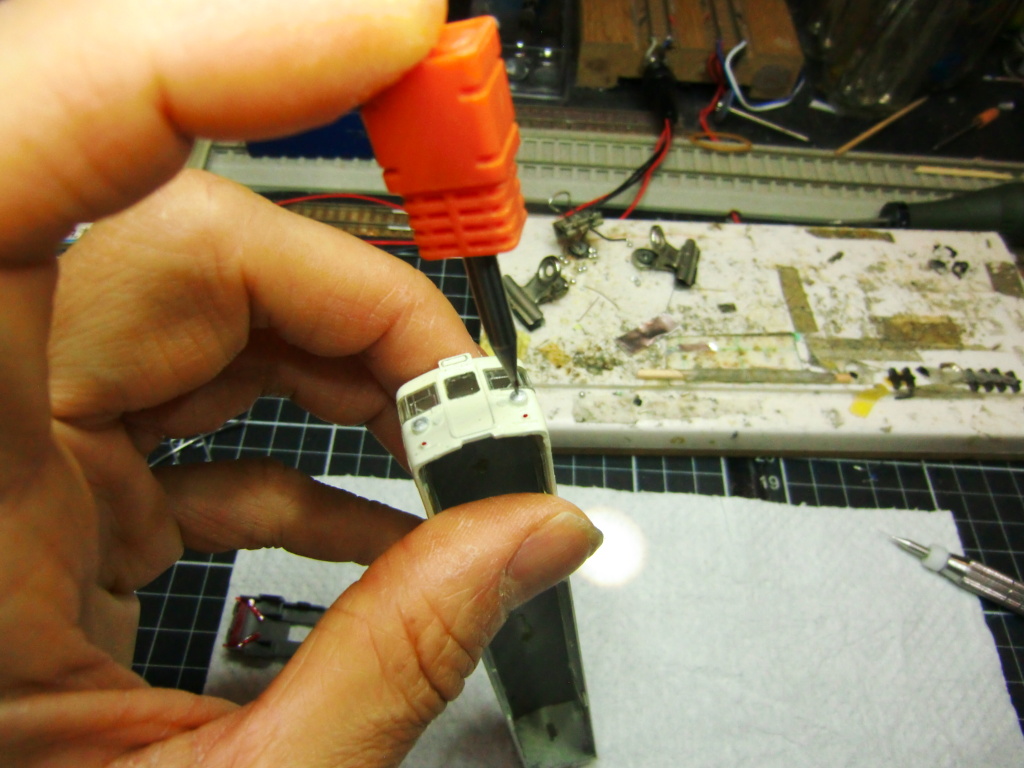

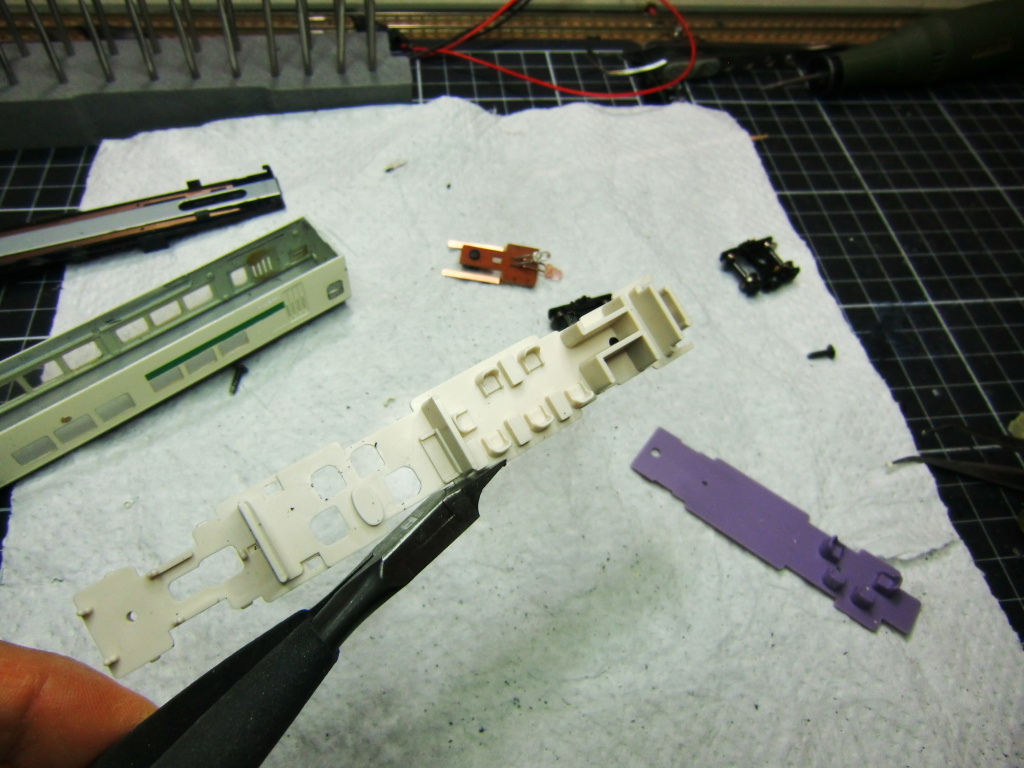

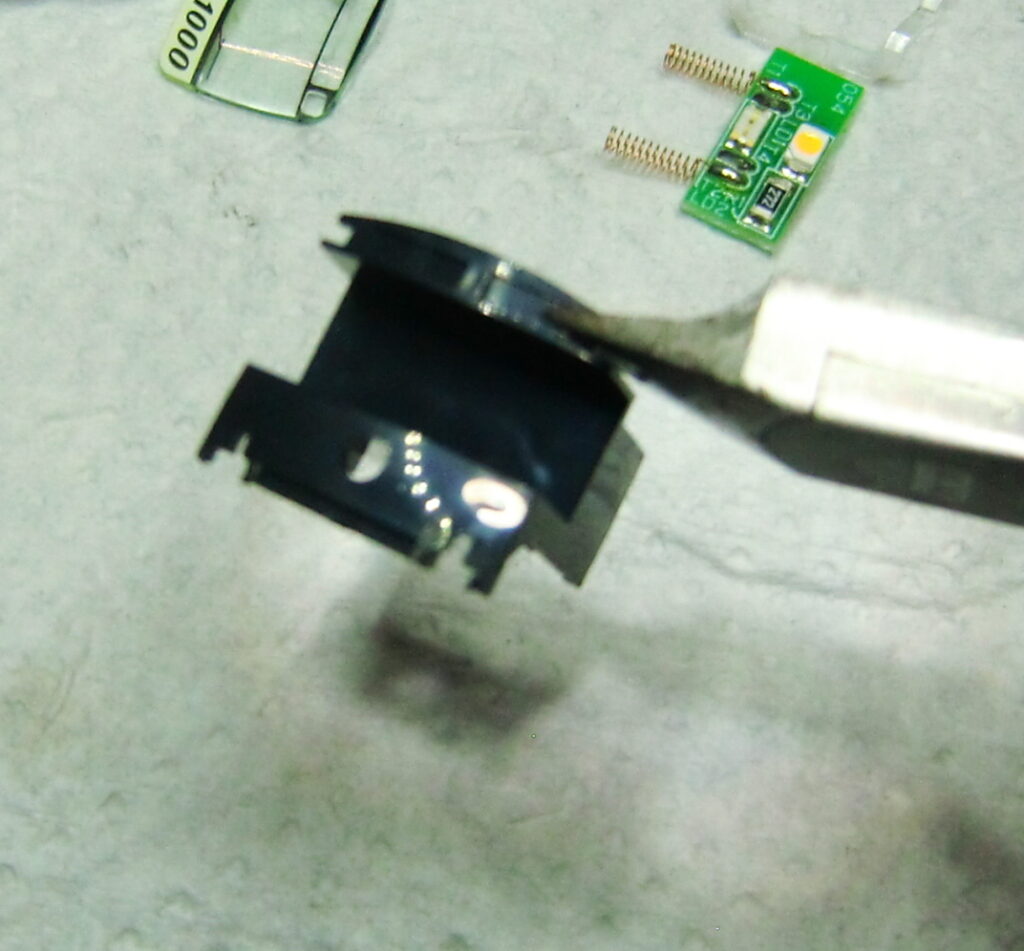

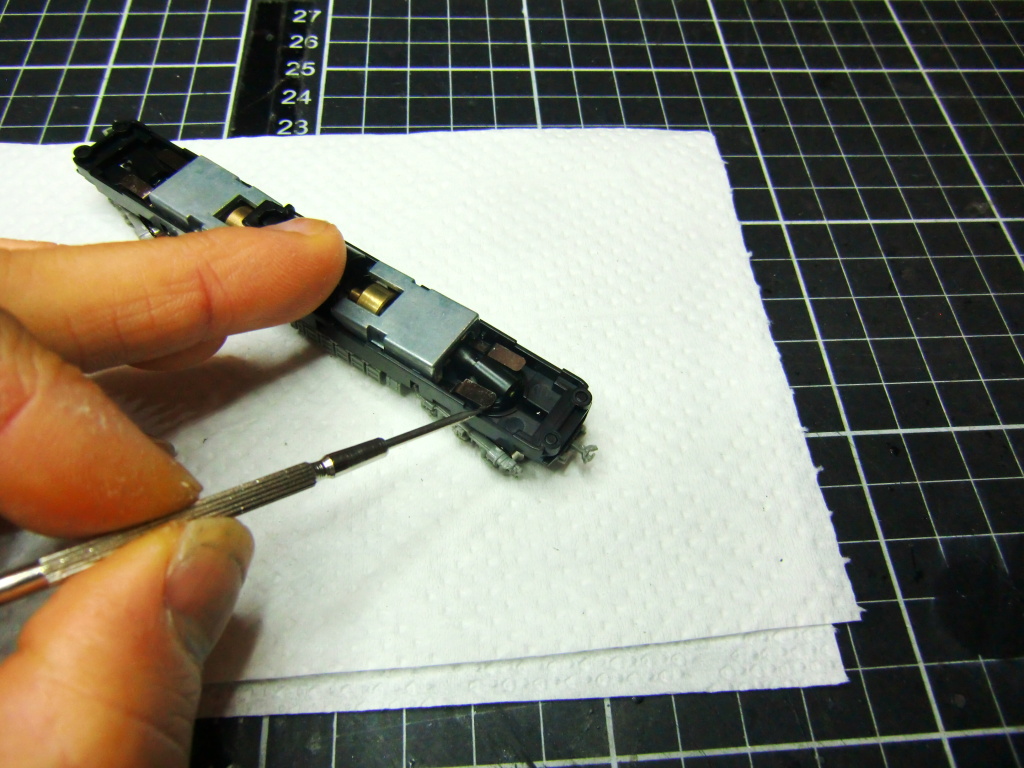

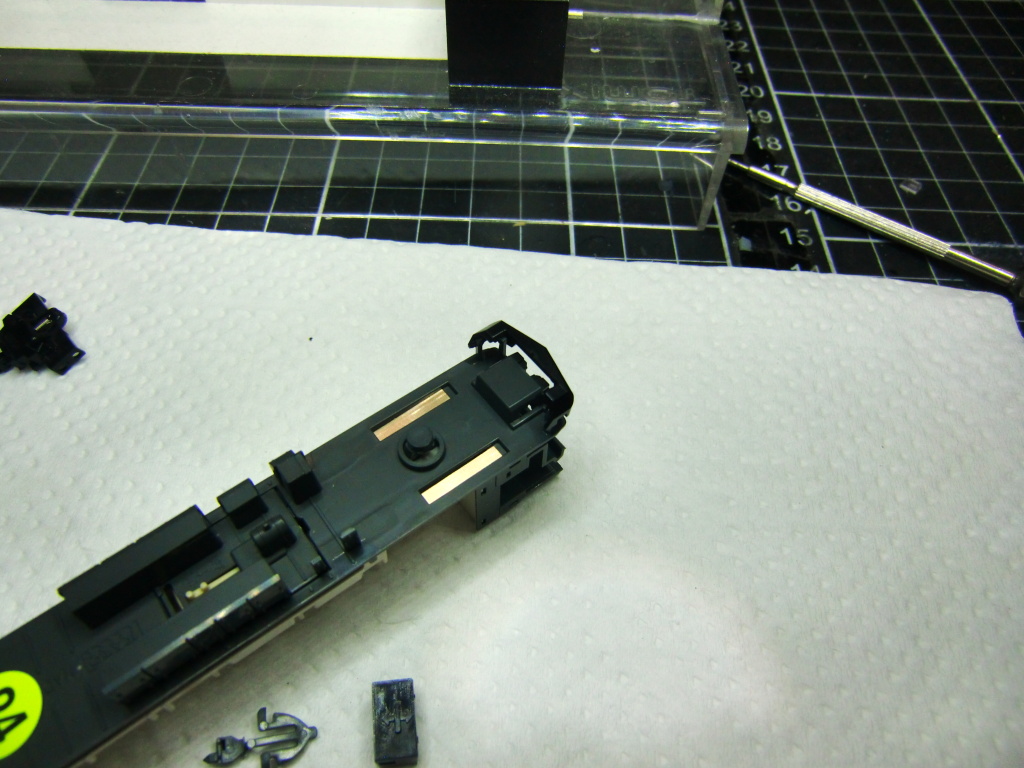

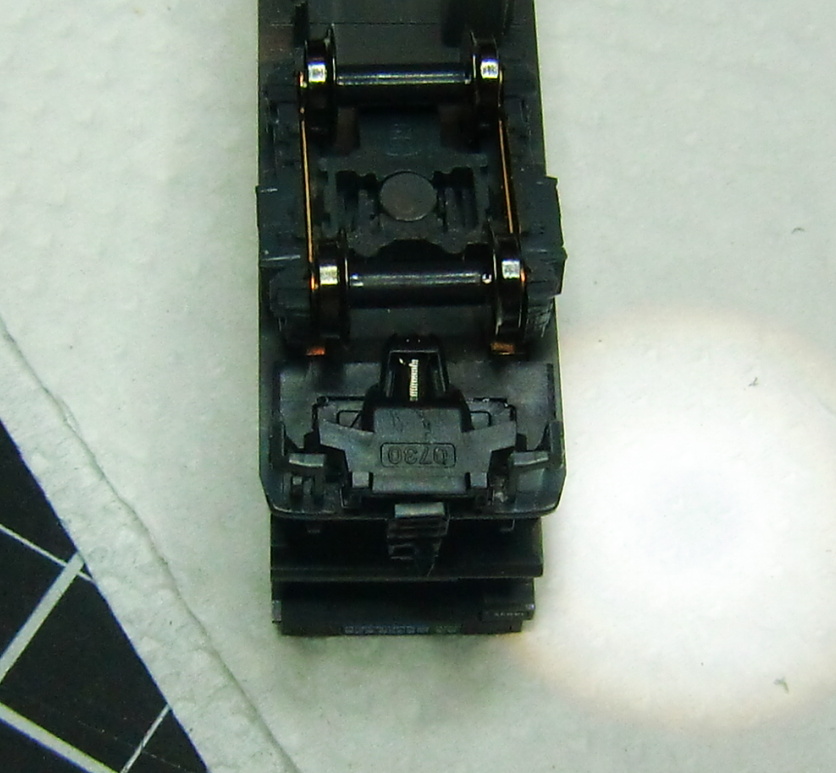

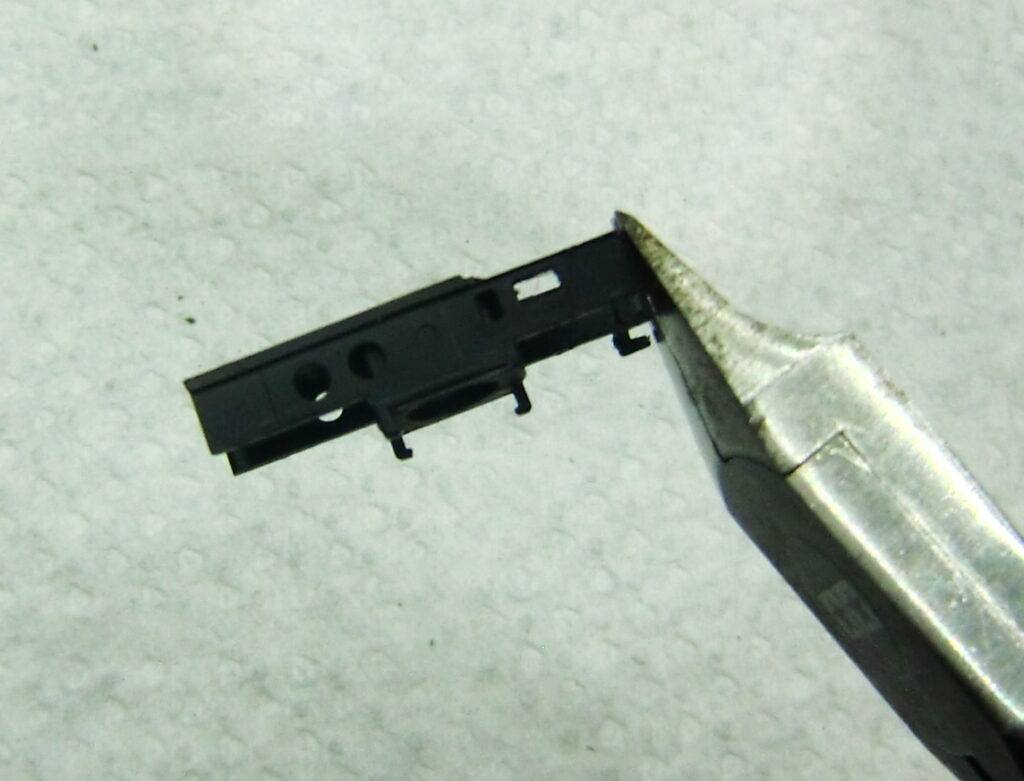

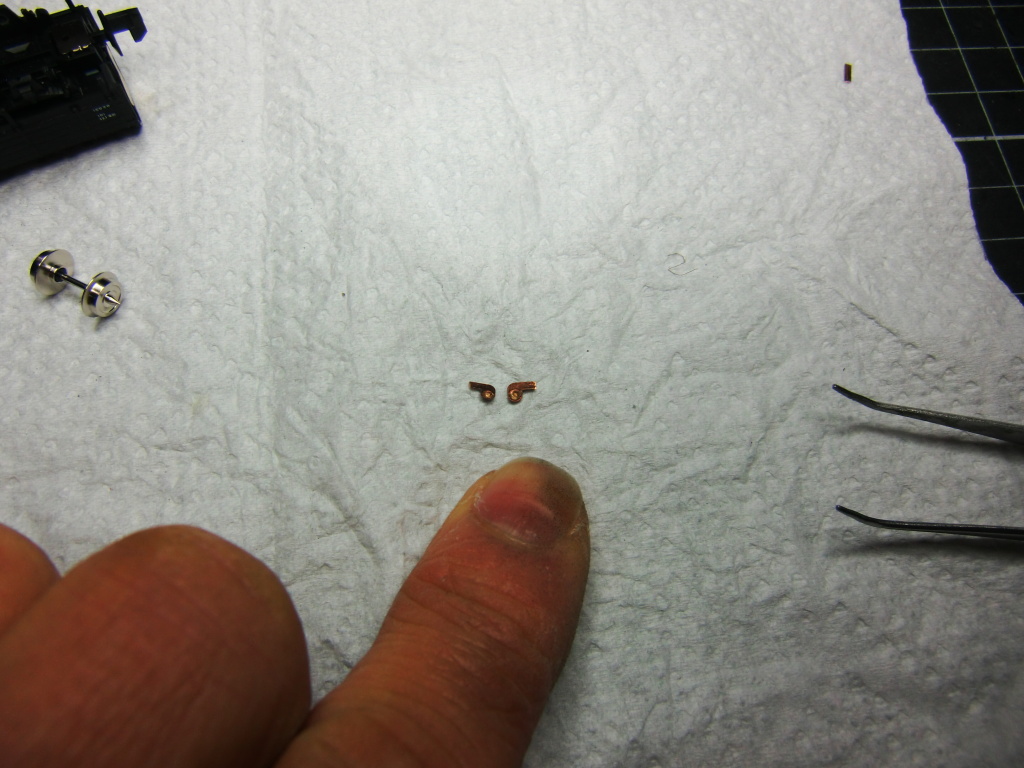

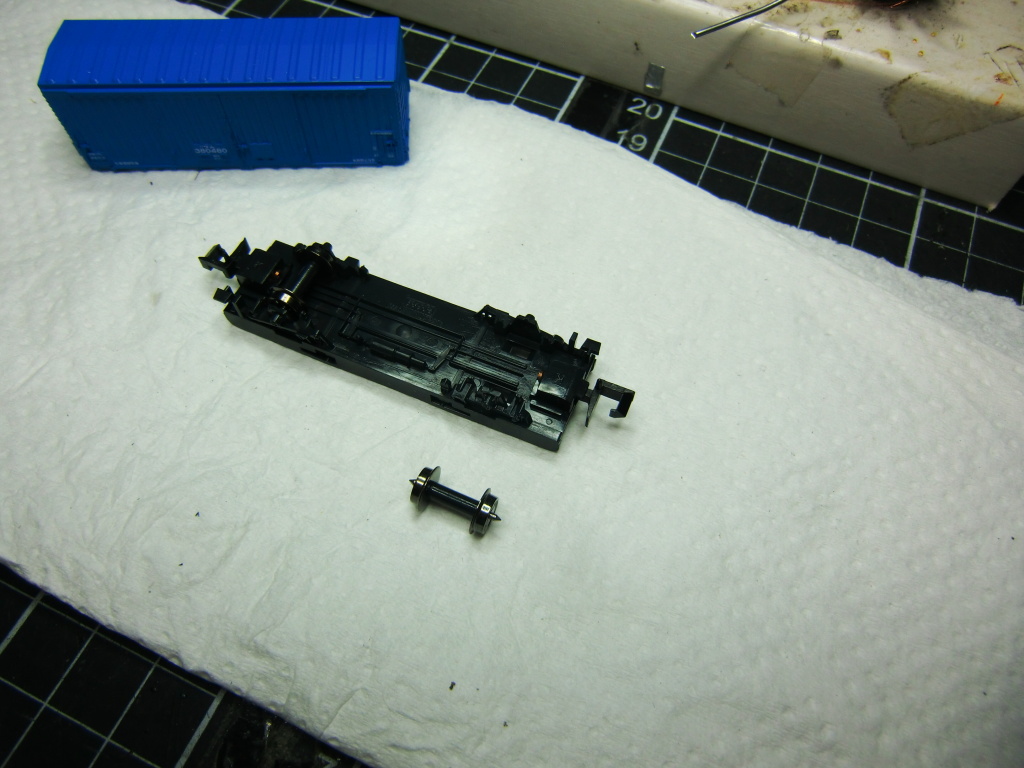

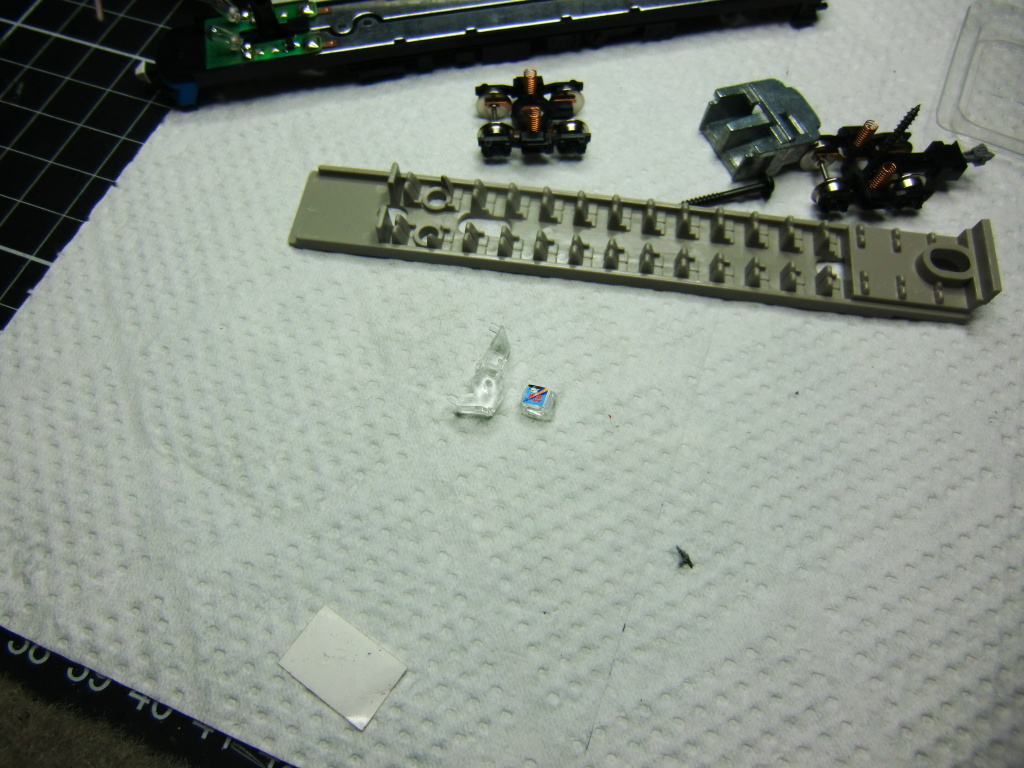

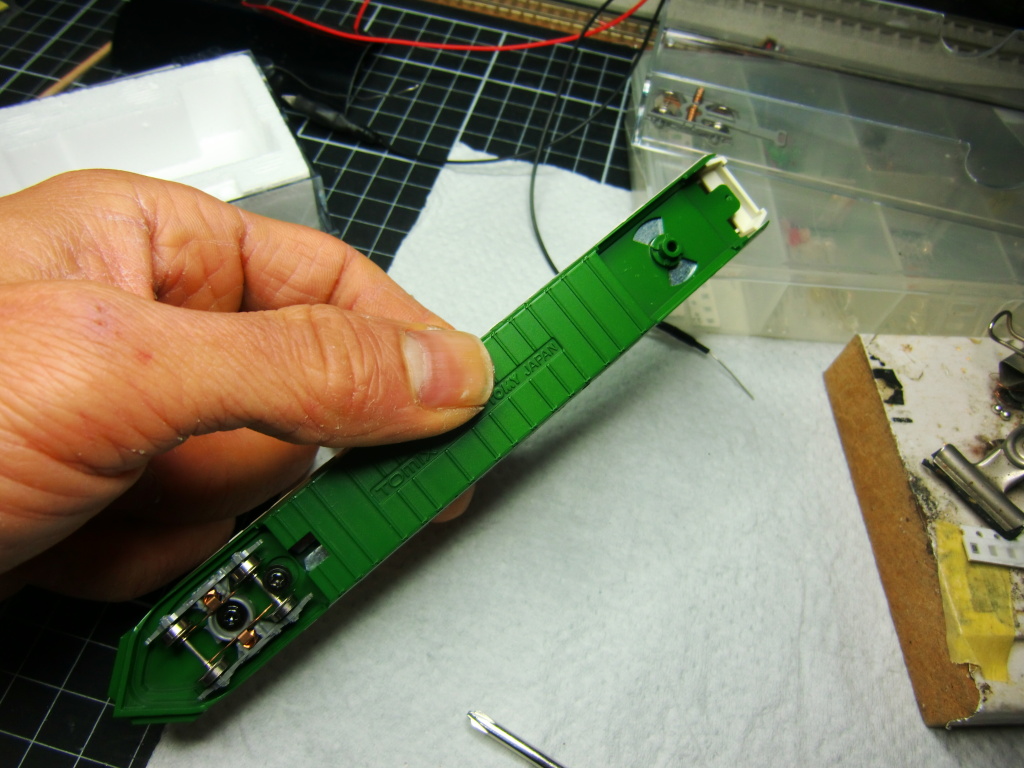

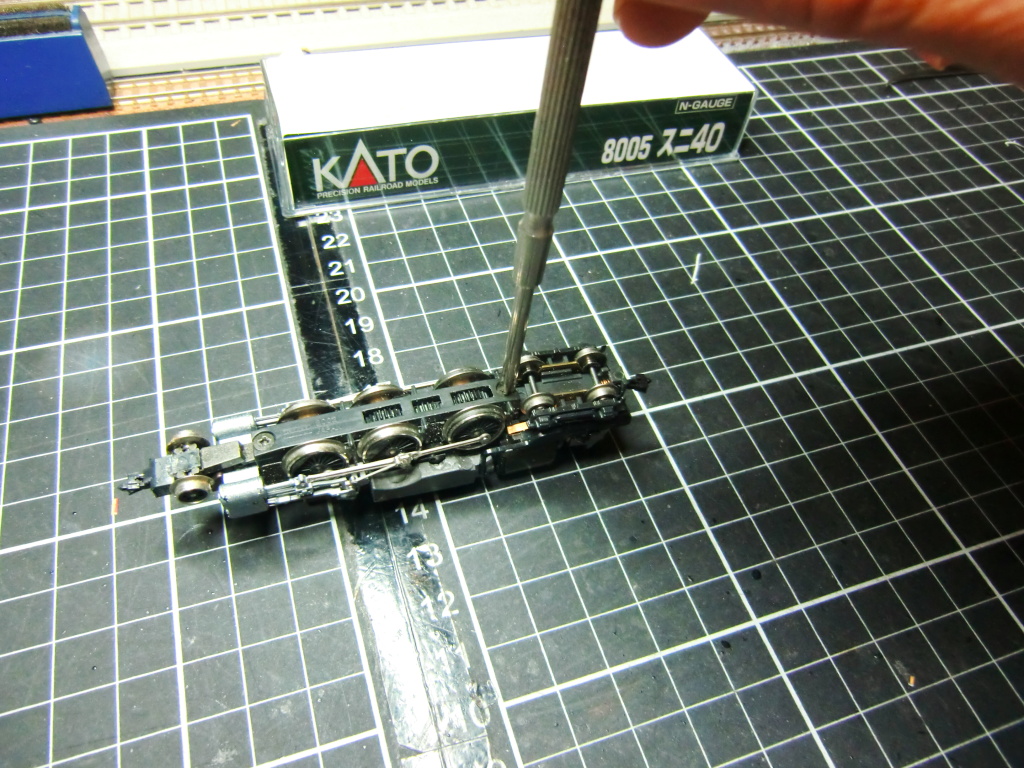

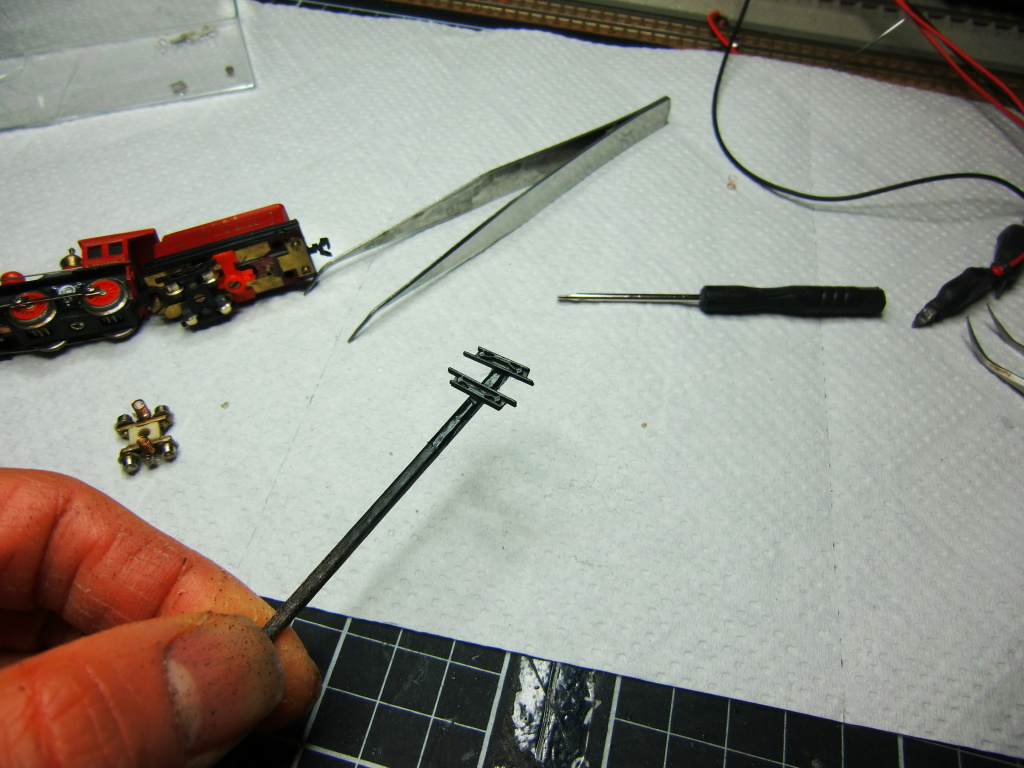

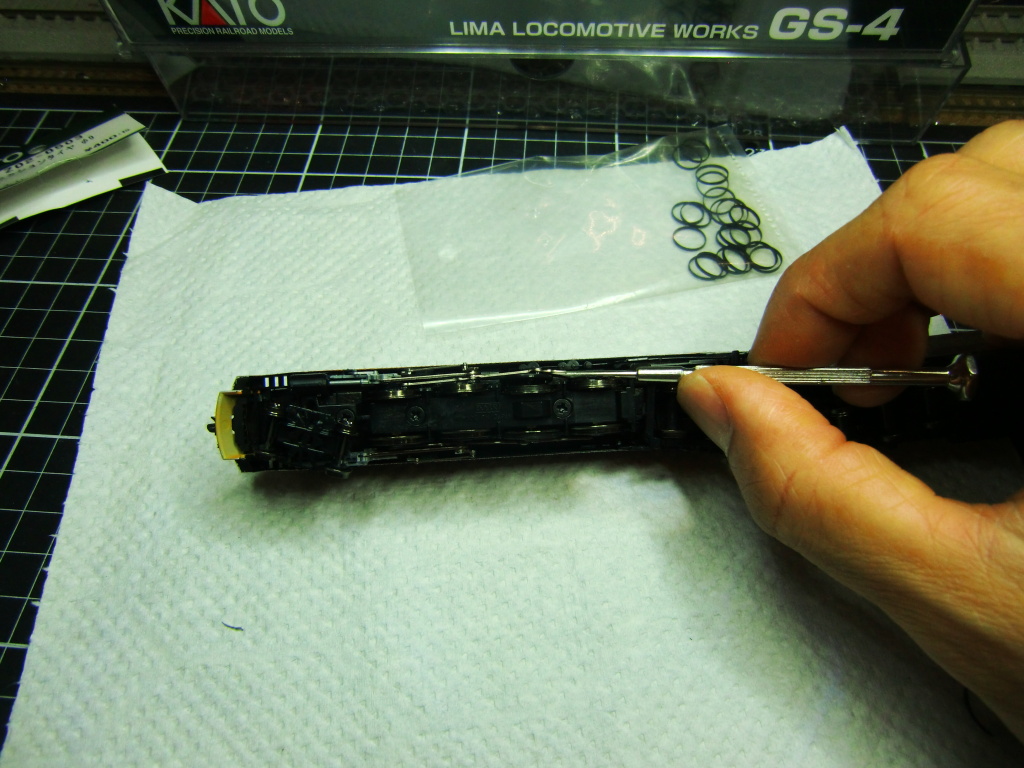

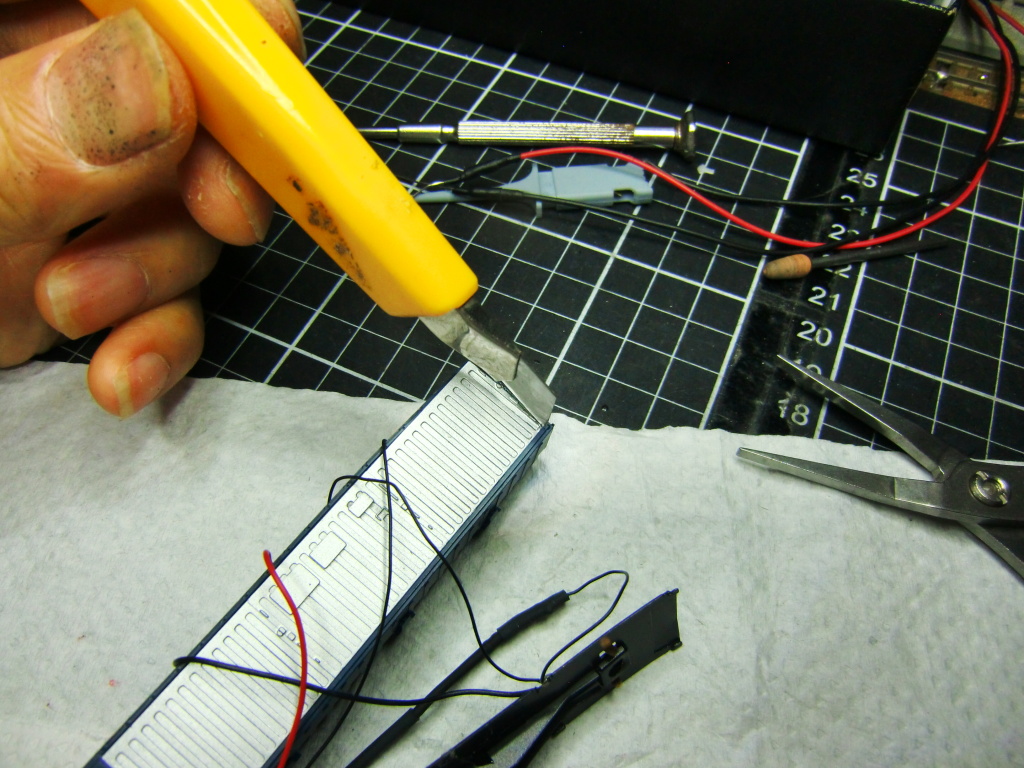

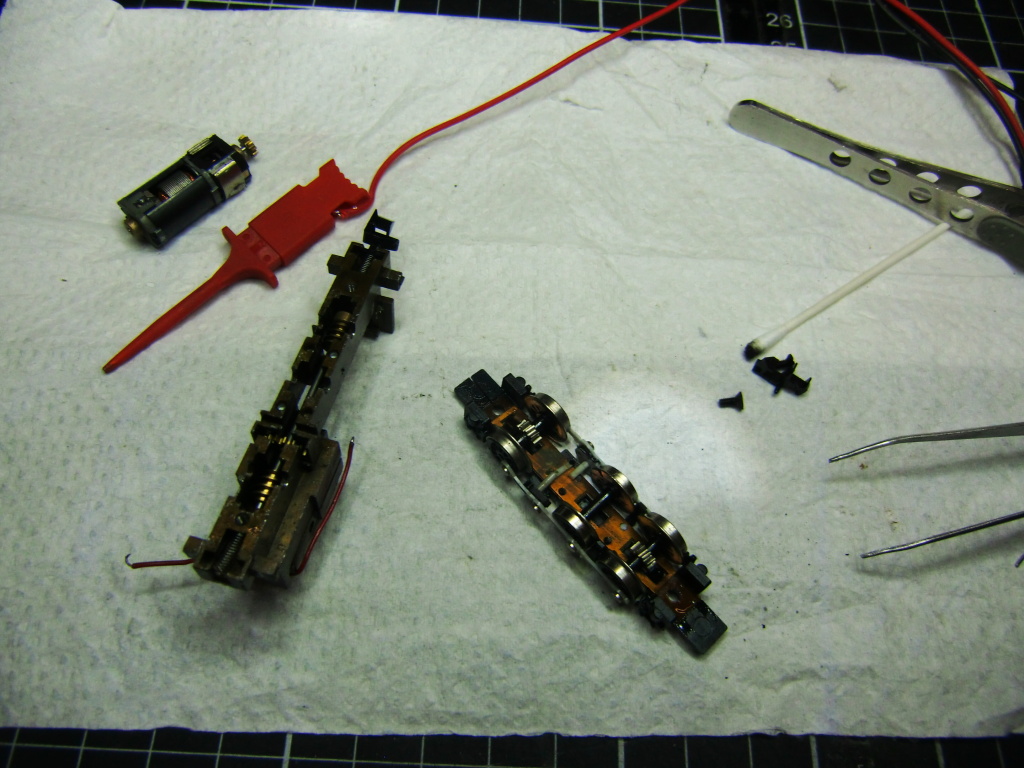

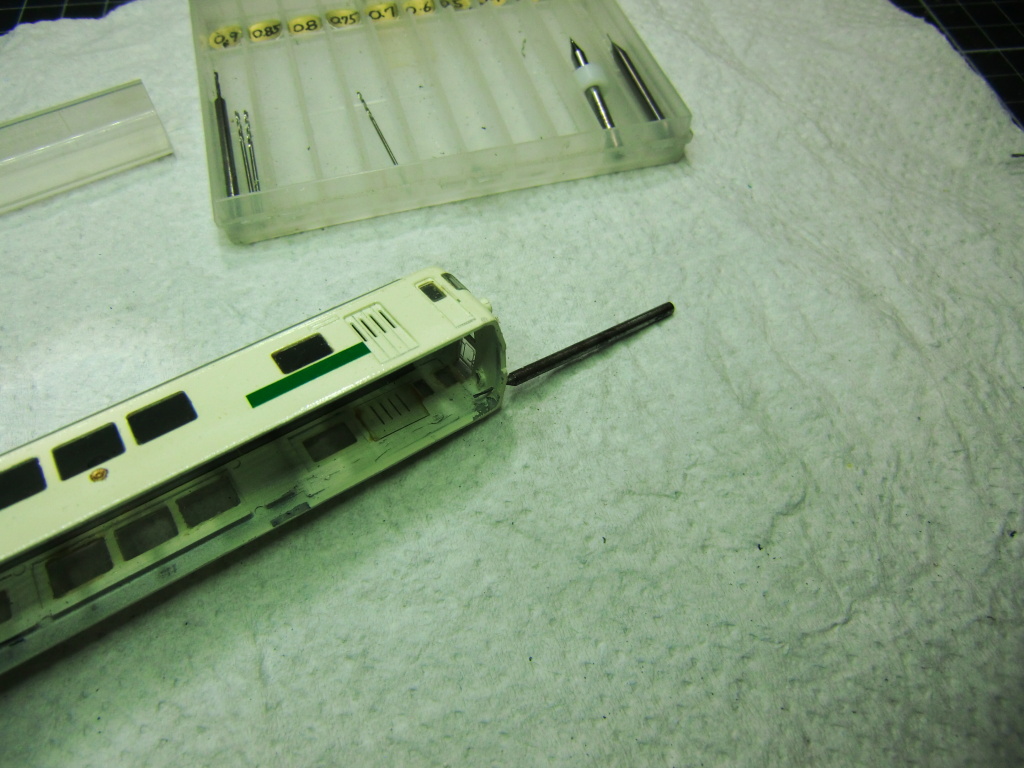

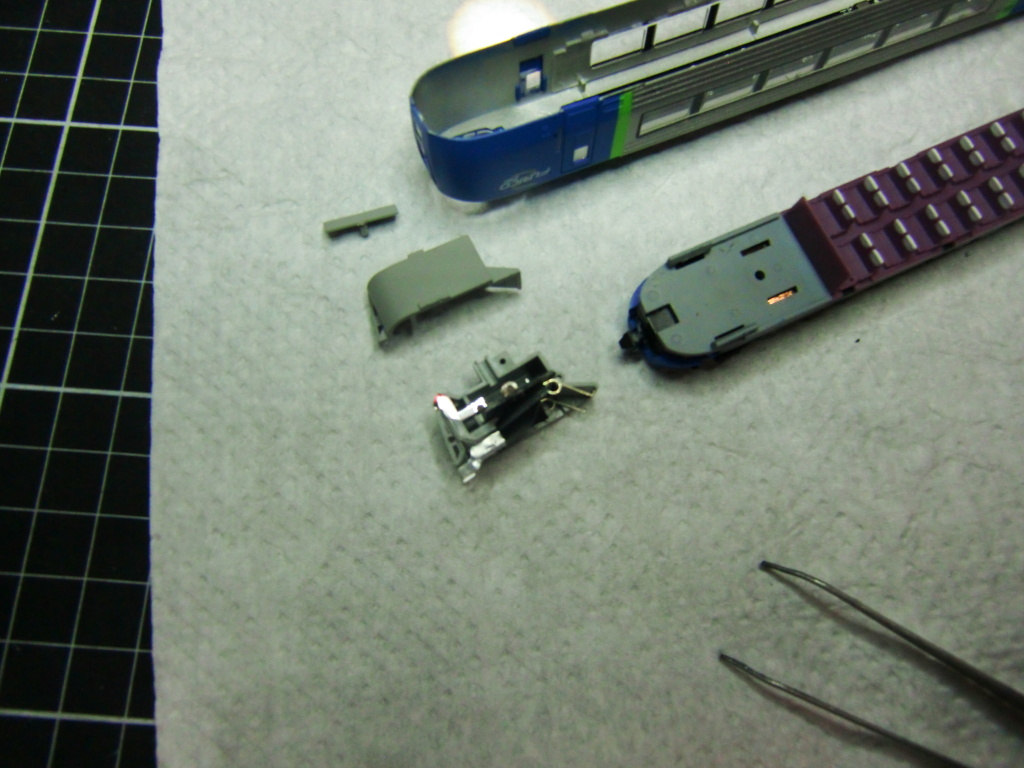

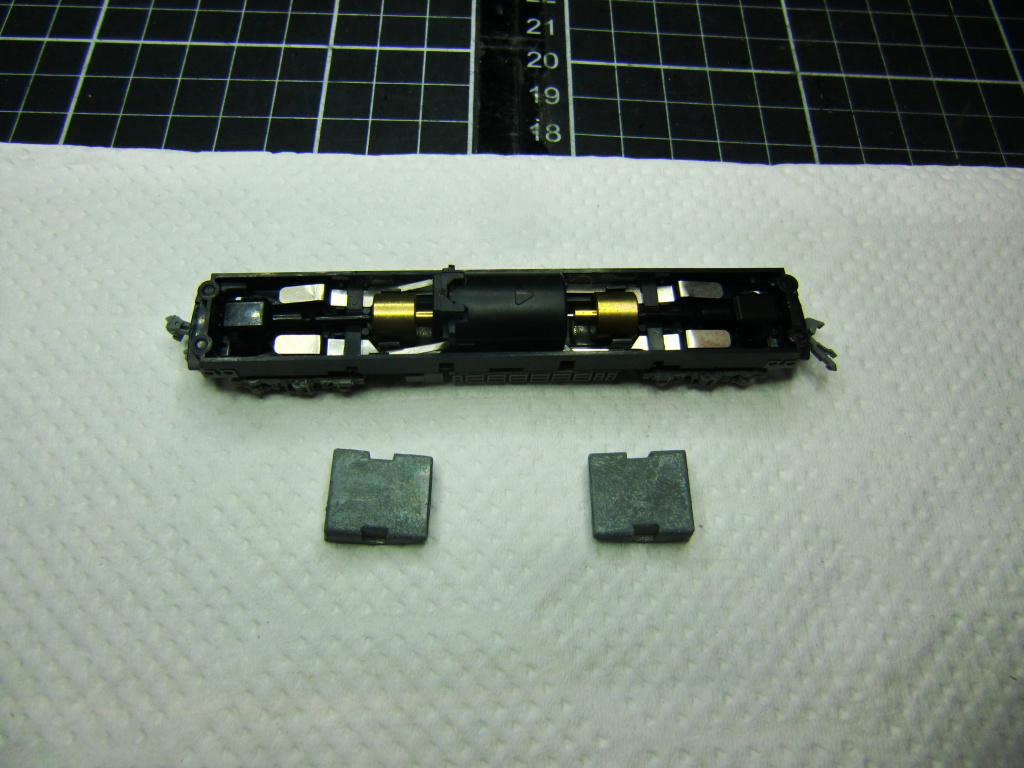

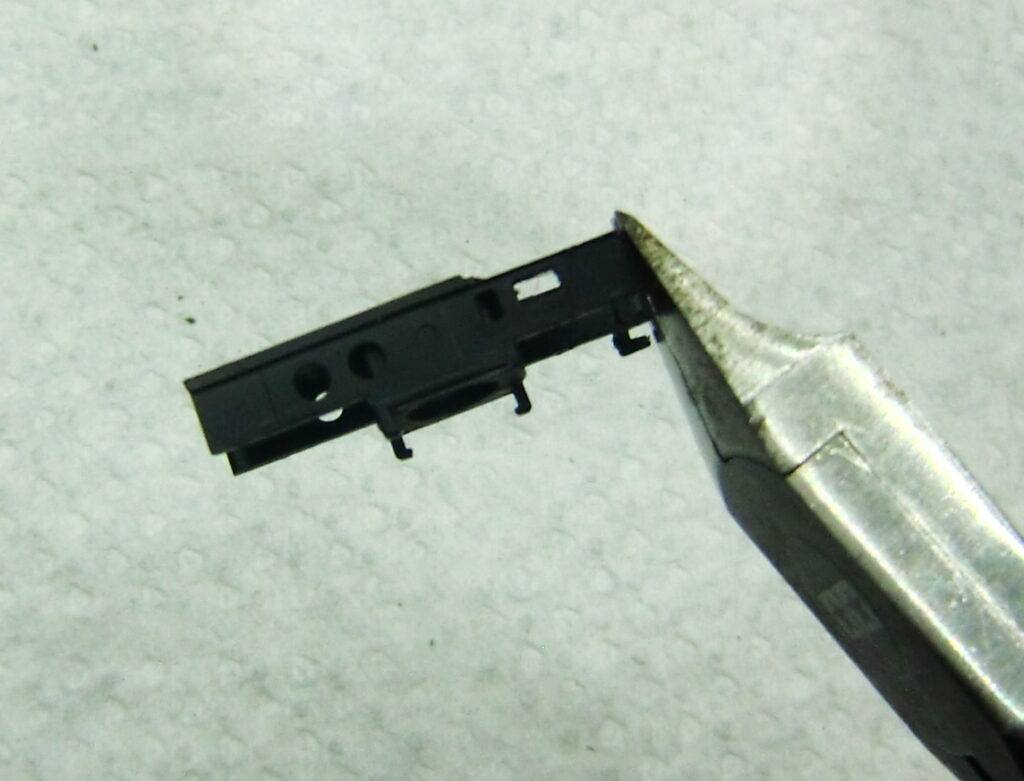

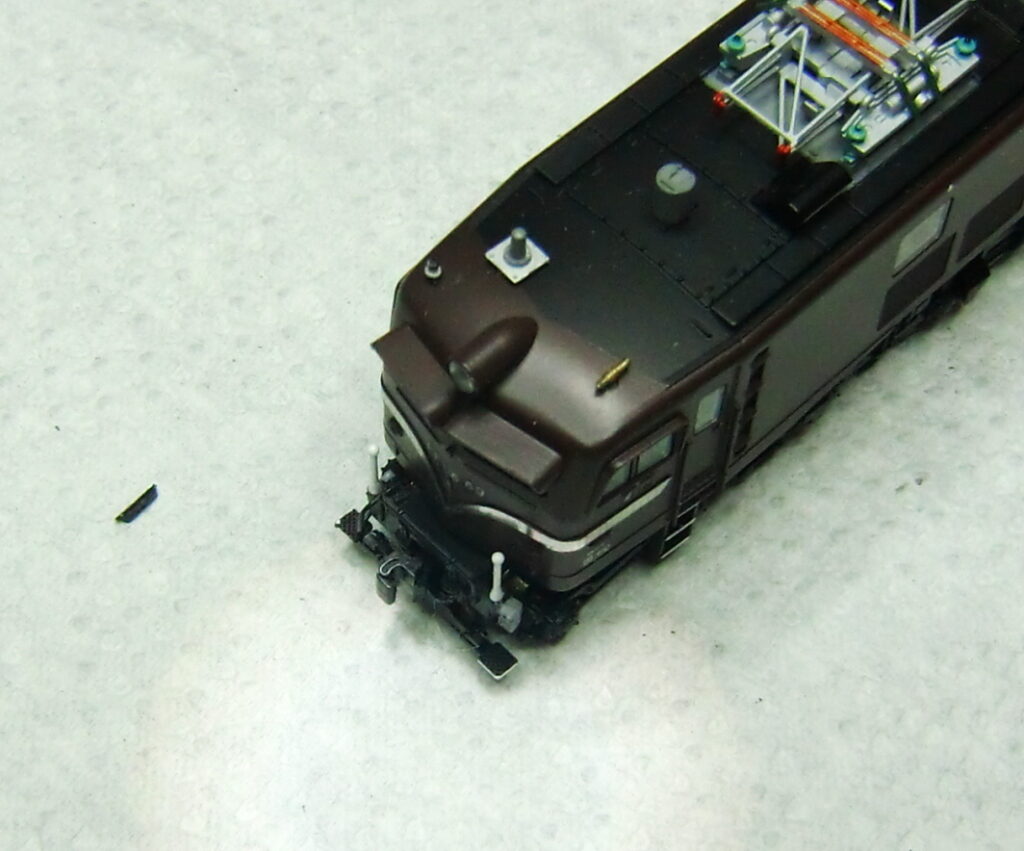

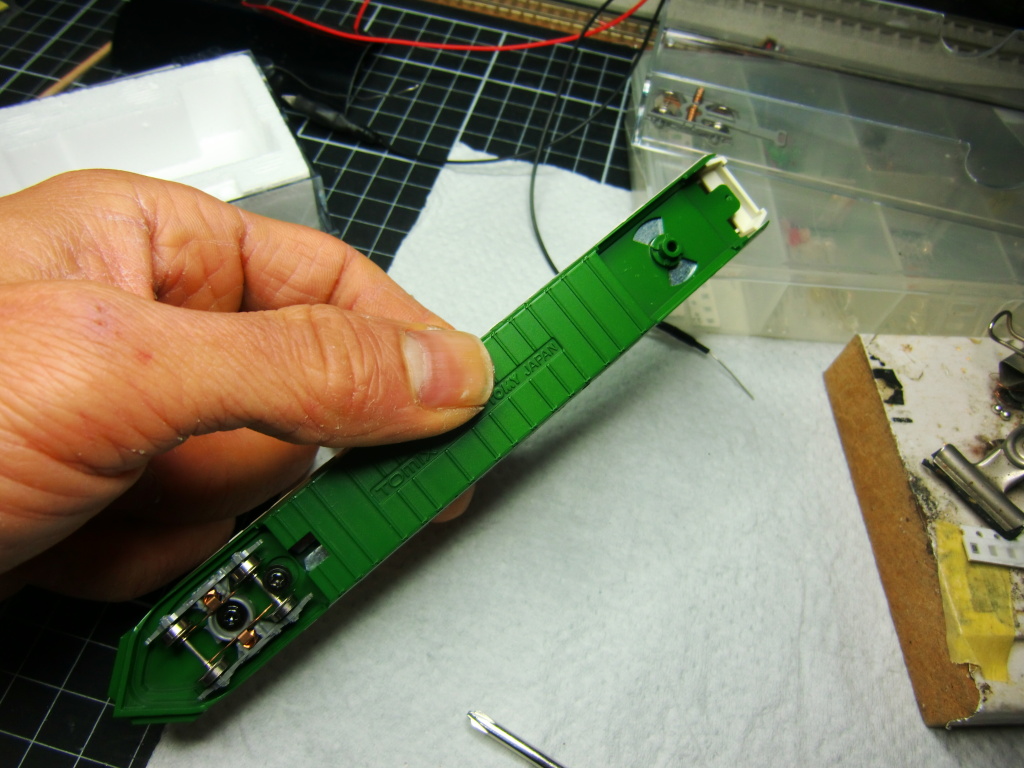

スポークにマイナスドライバーを入れて軽く持ち上げます。ここで注意しなくてはならないのは、均等に持ち上げる点です。1点だけで持ち上げてもなかなか外れません。

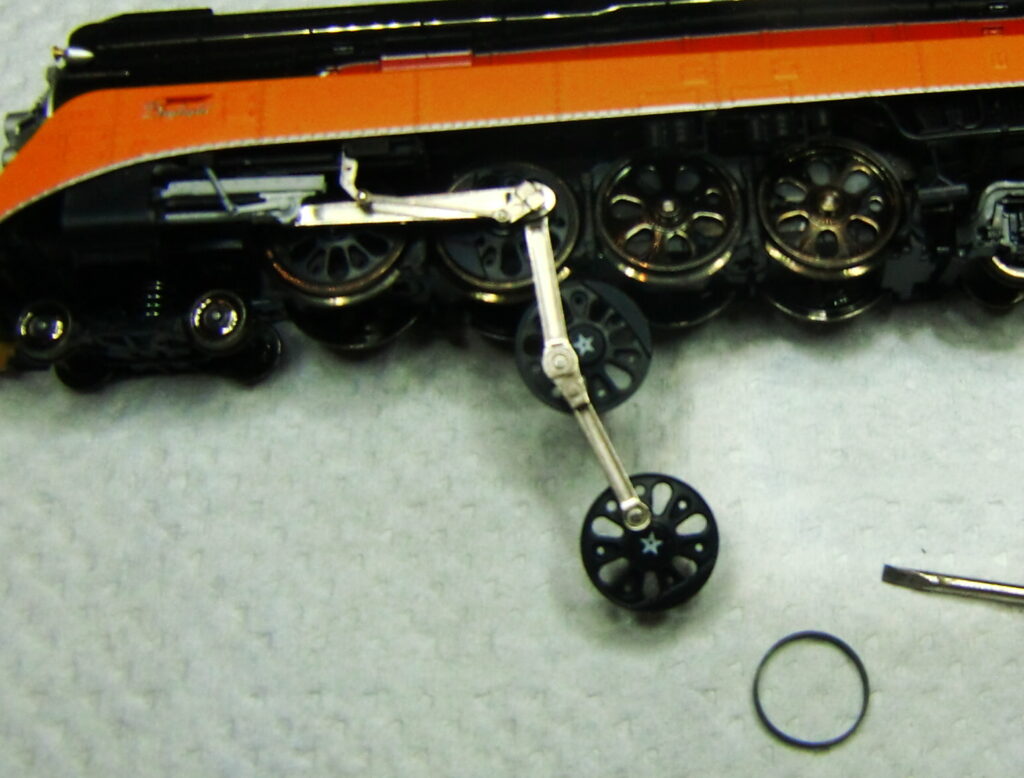

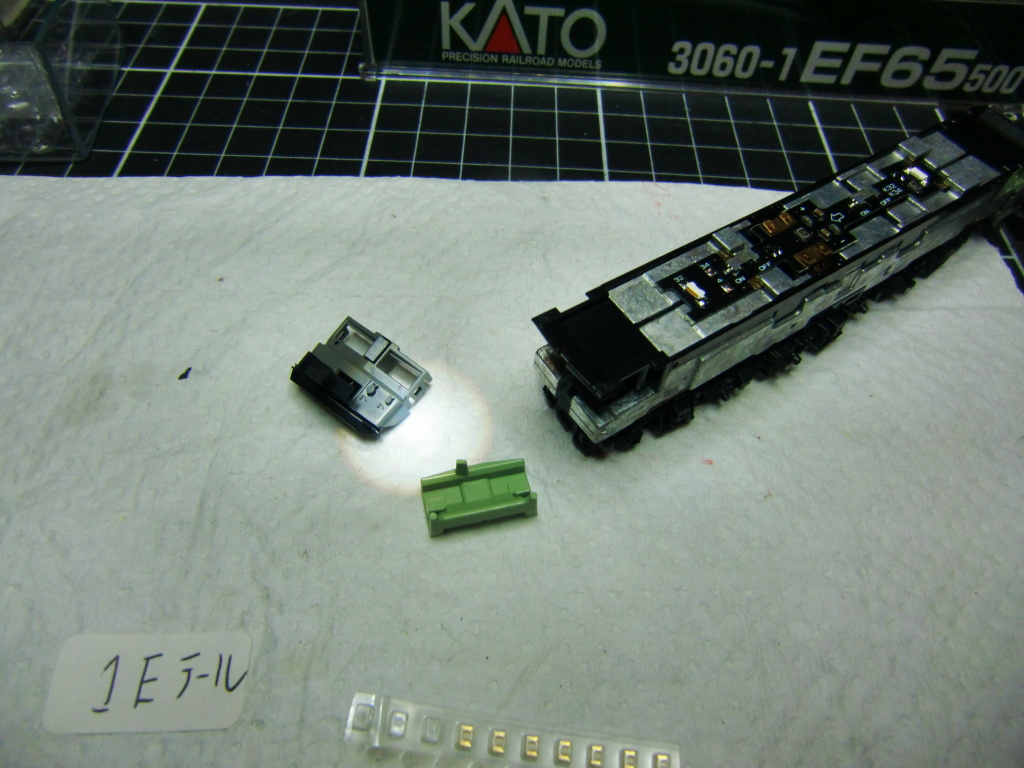

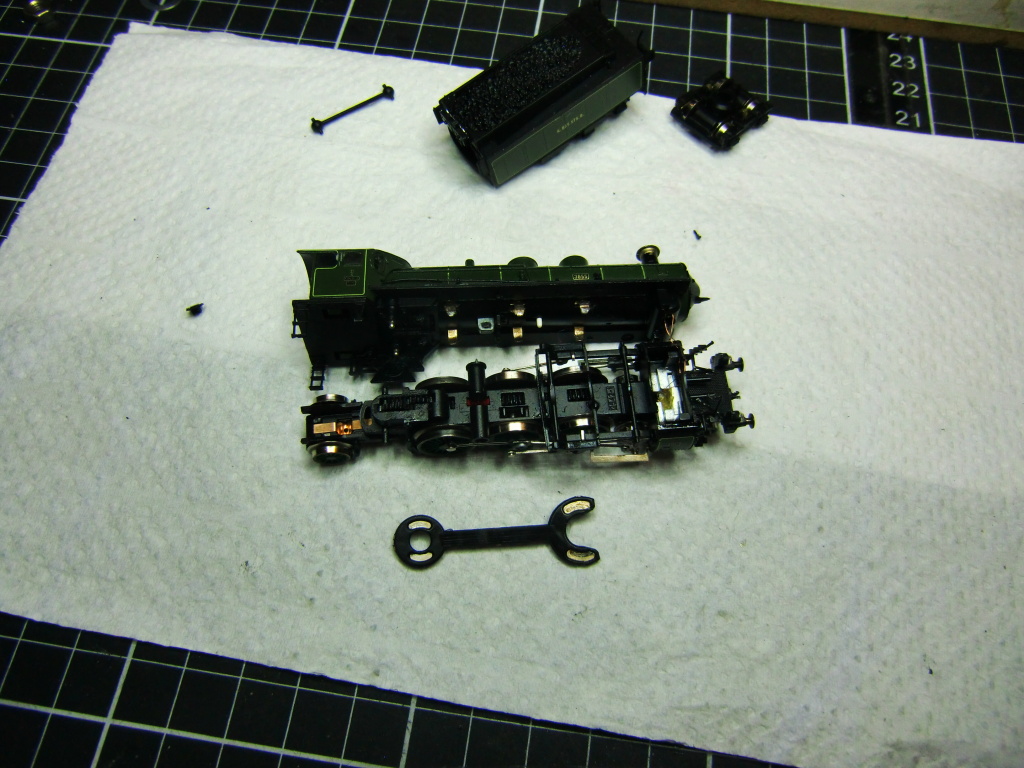

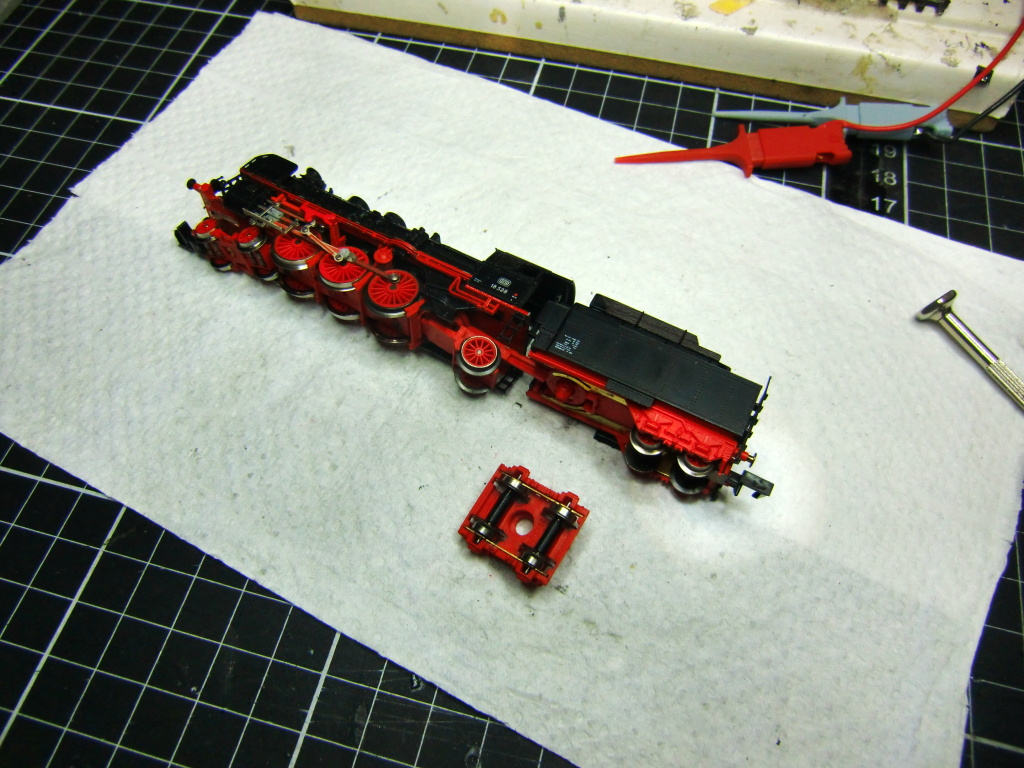

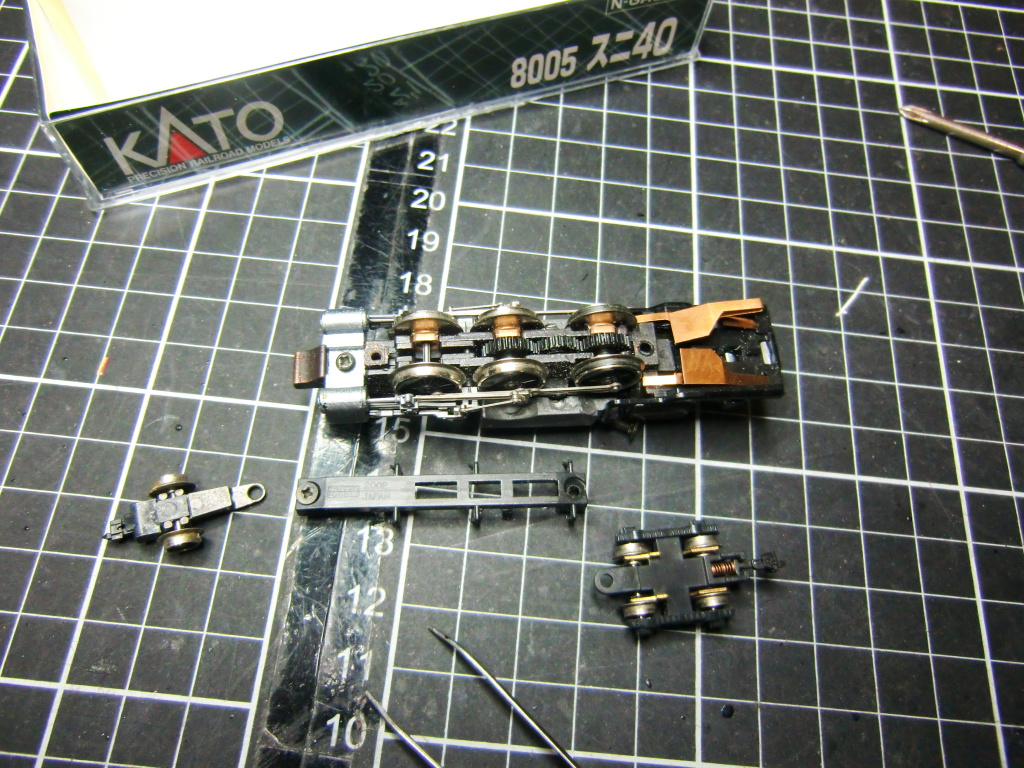

はい、外れました。

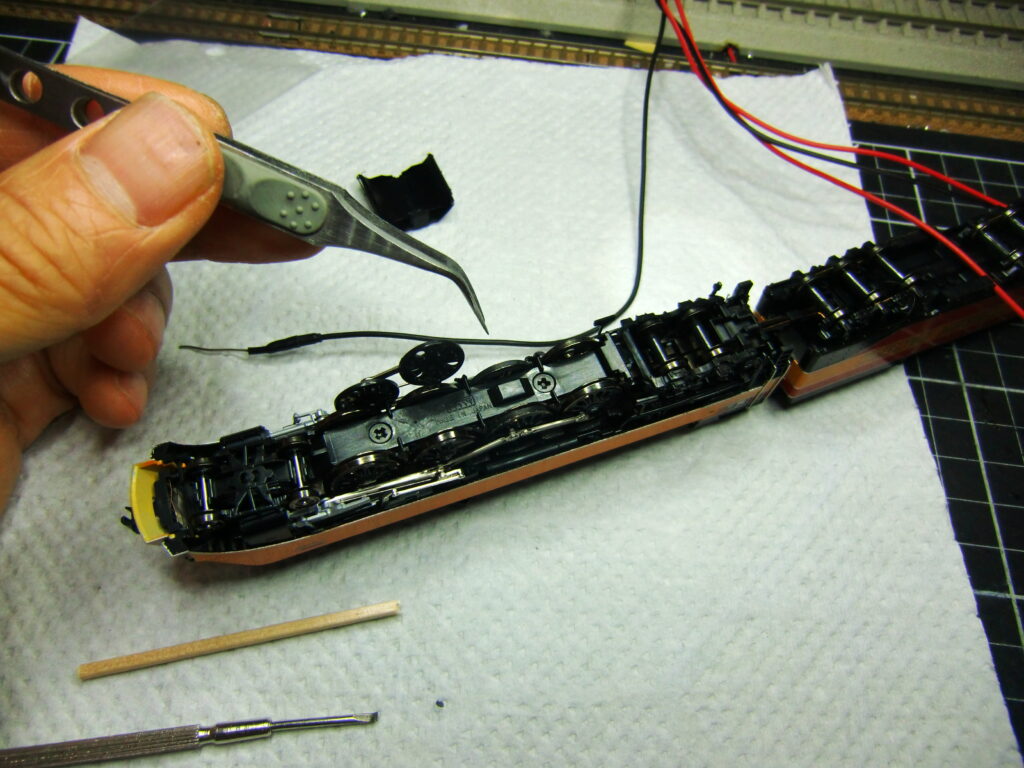

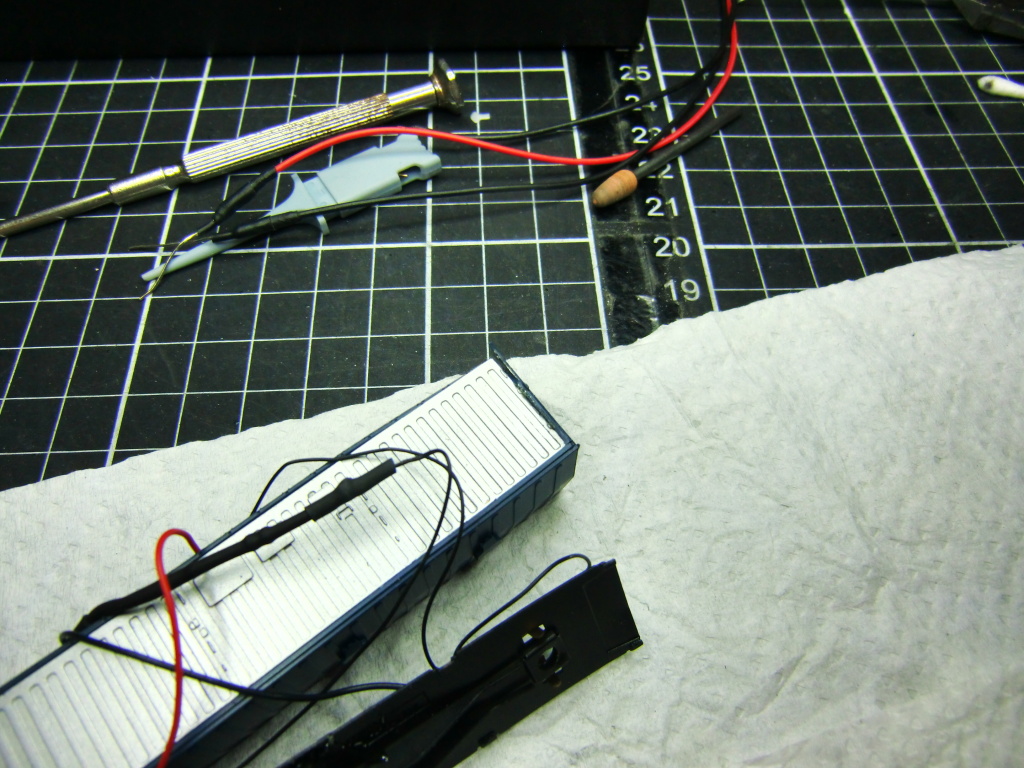

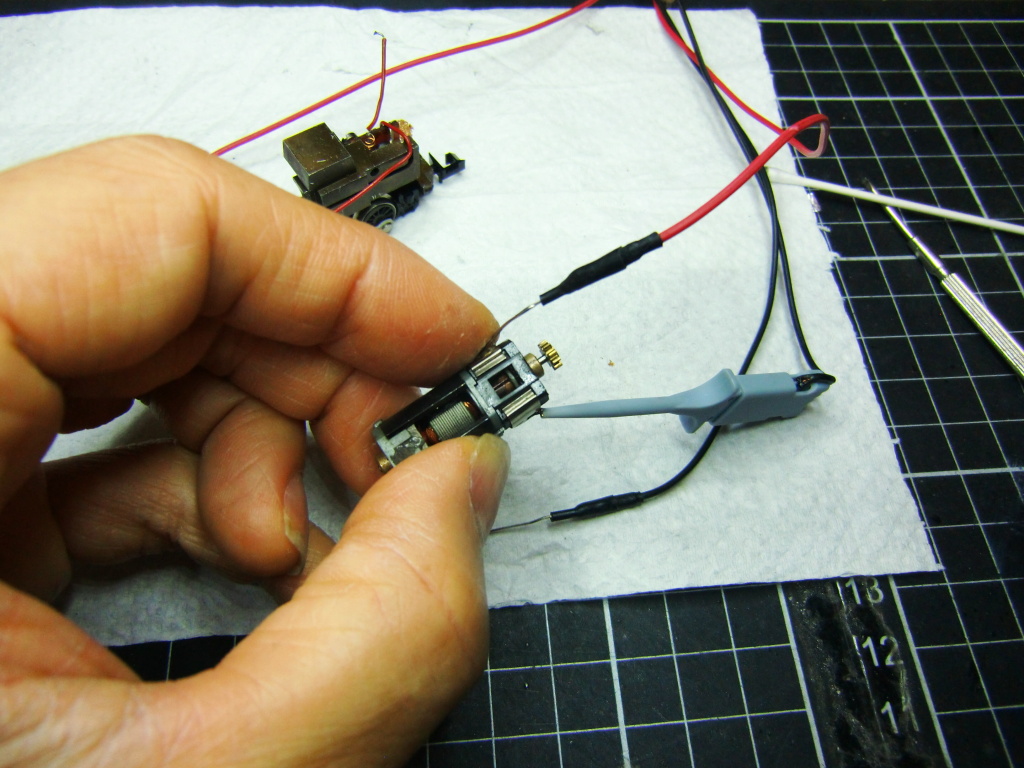

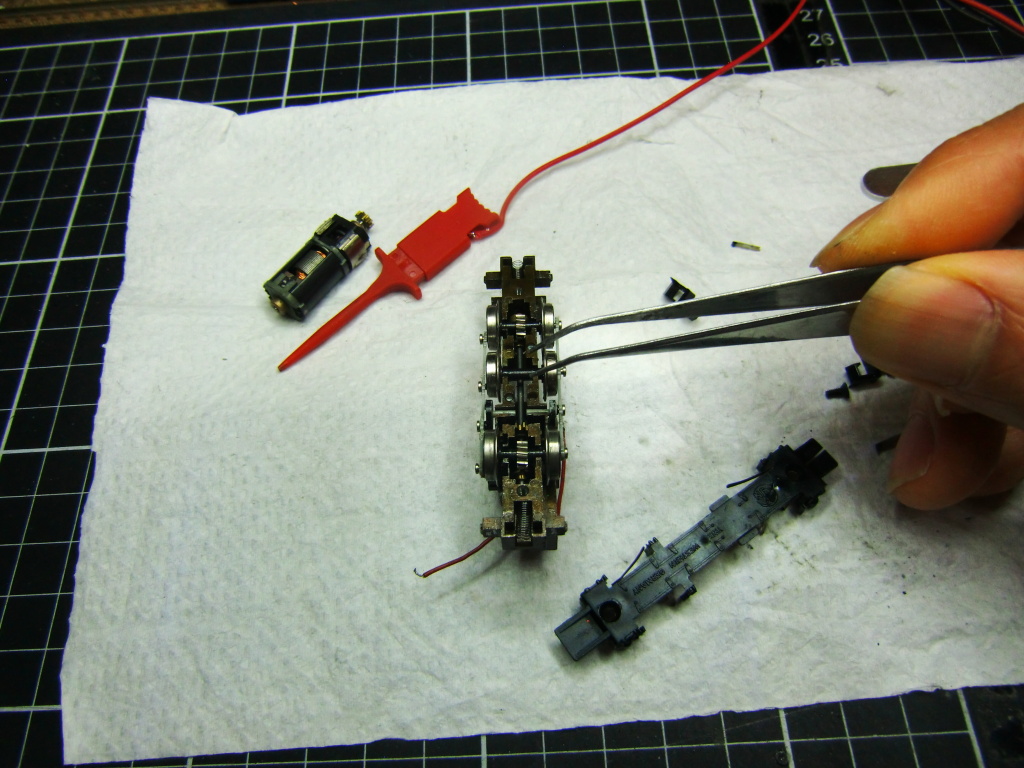

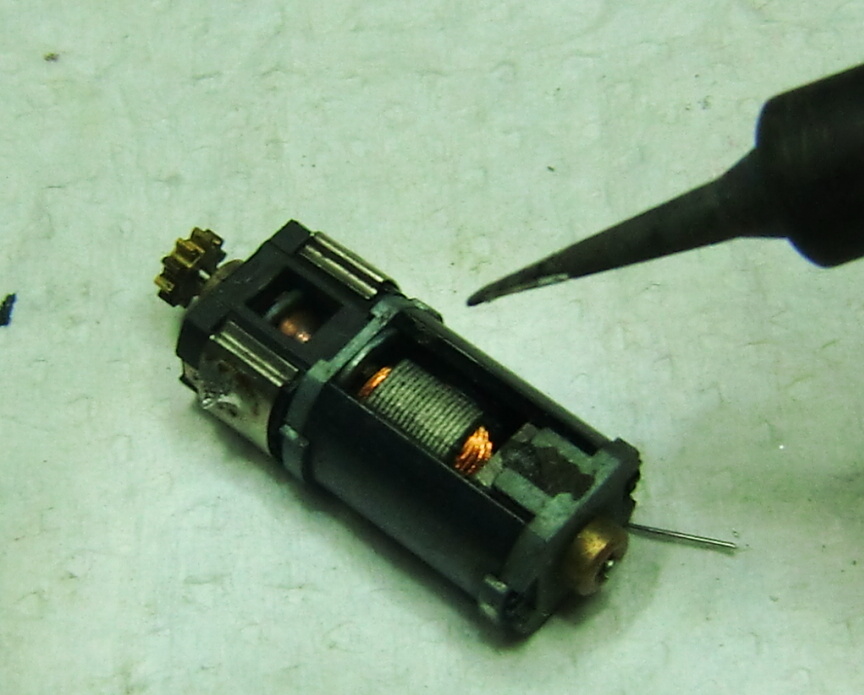

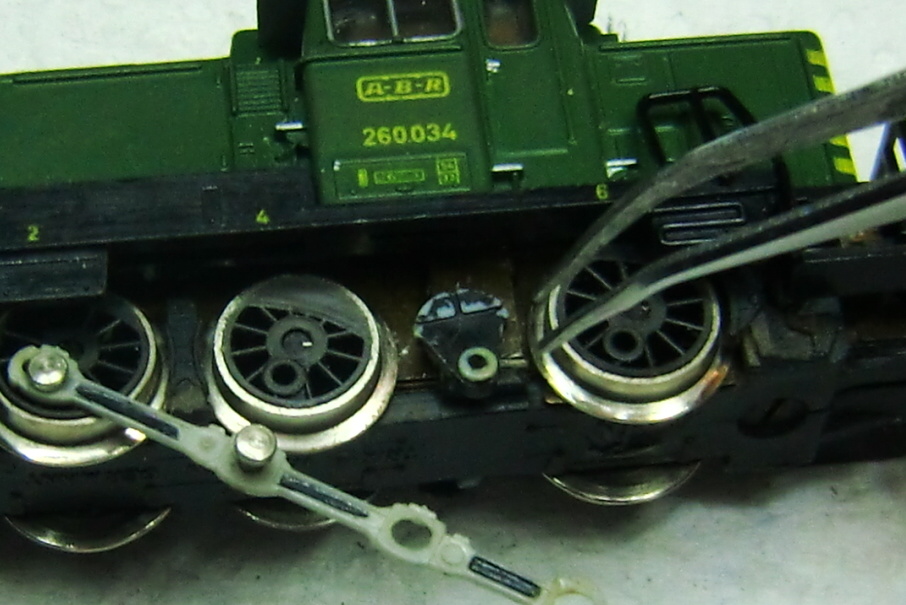

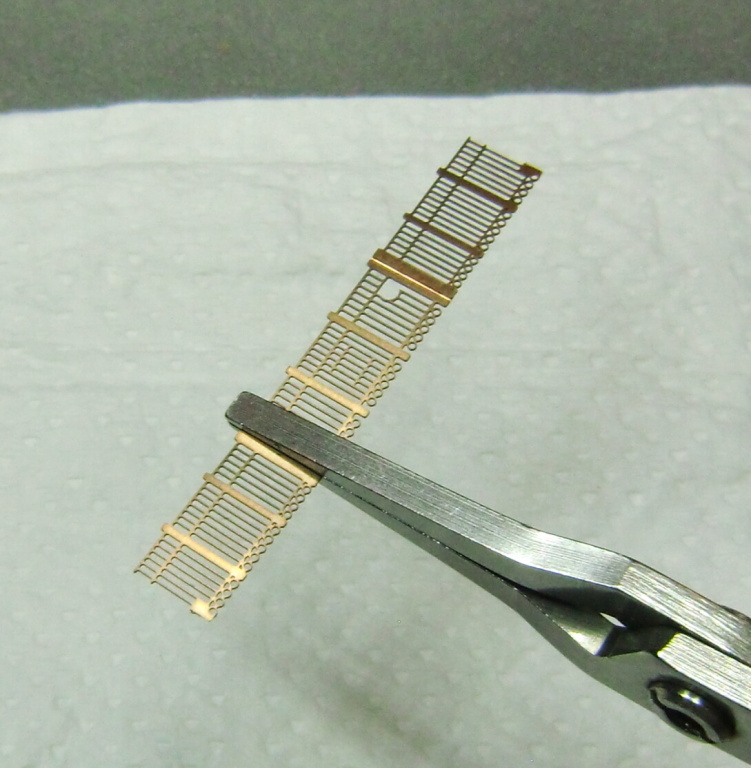

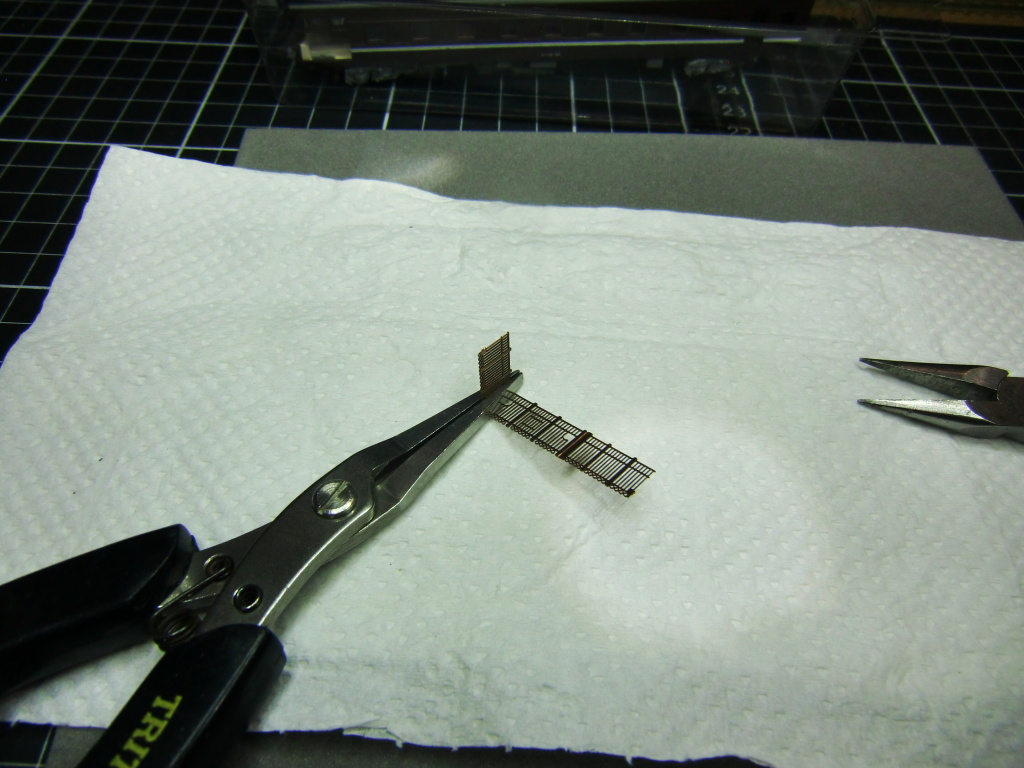

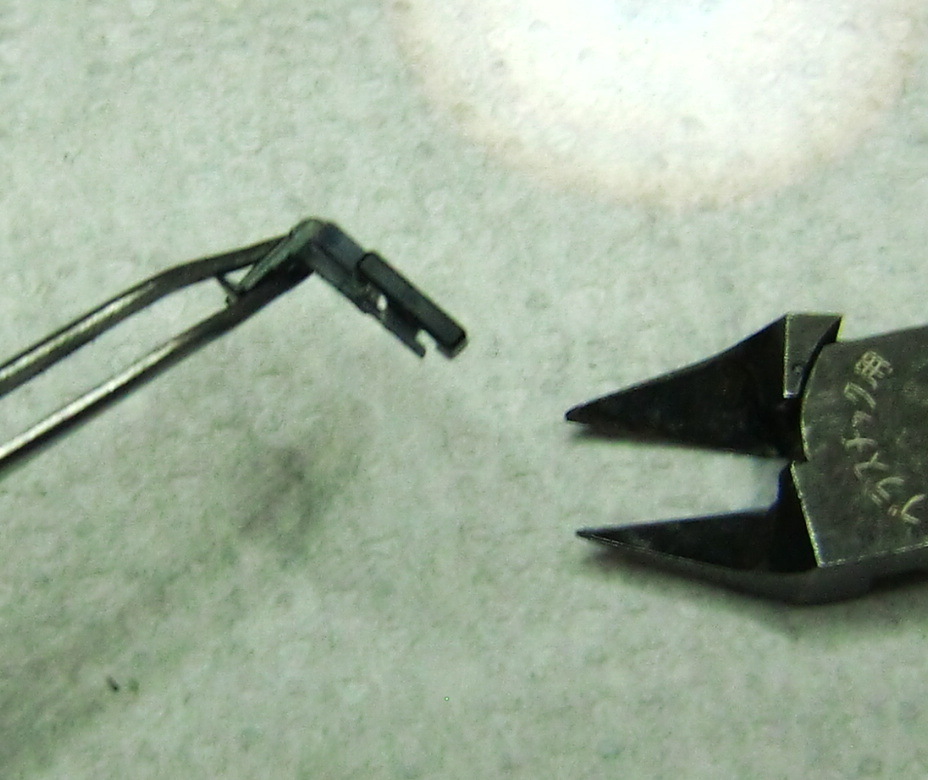

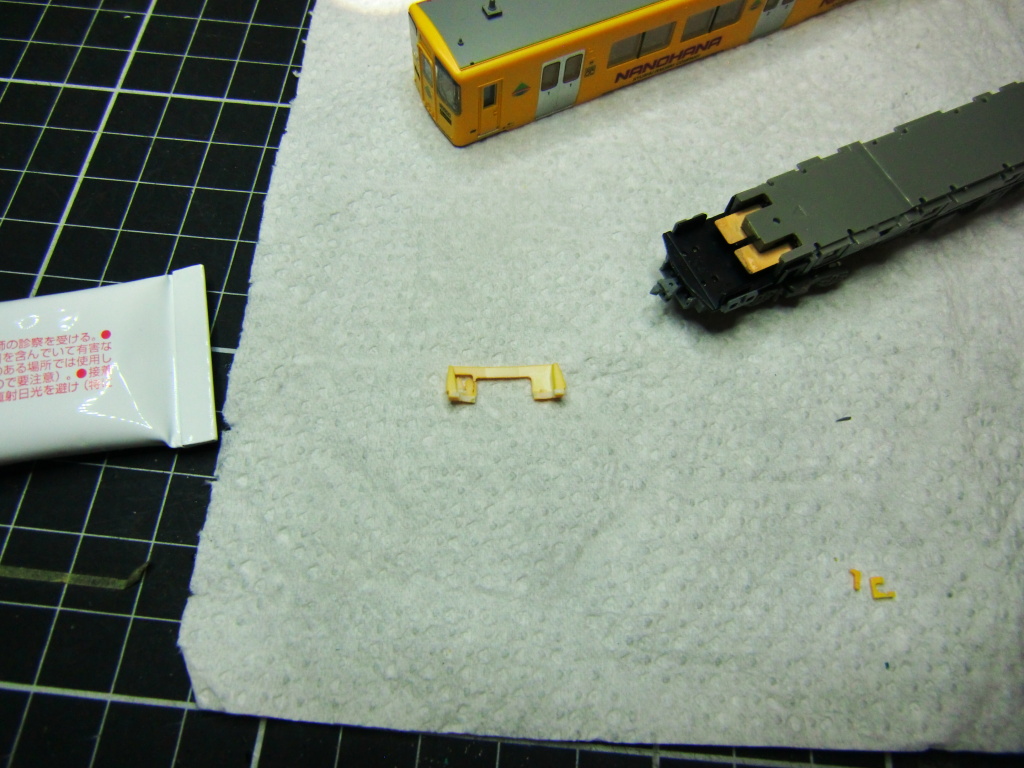

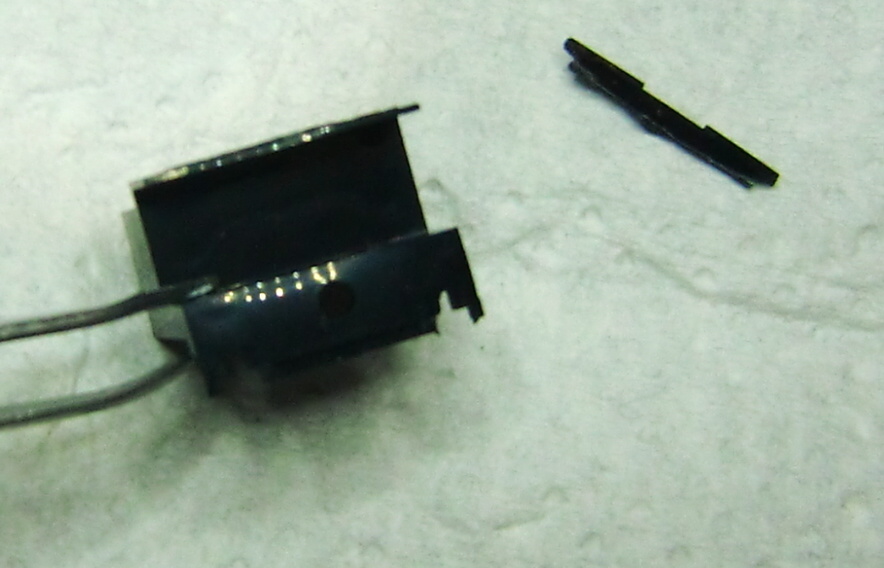

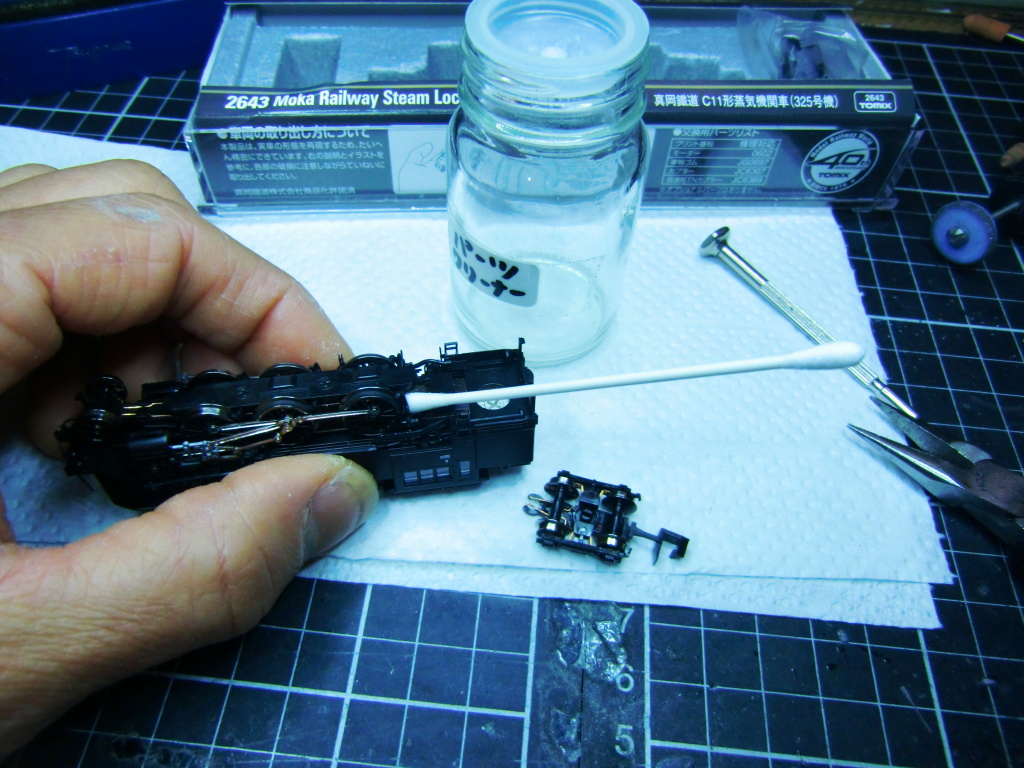

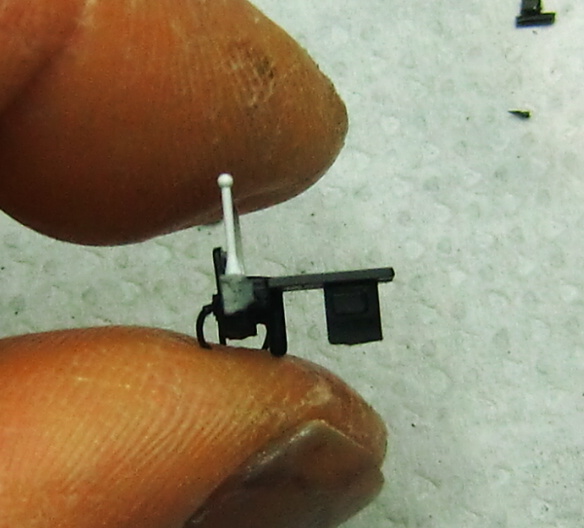

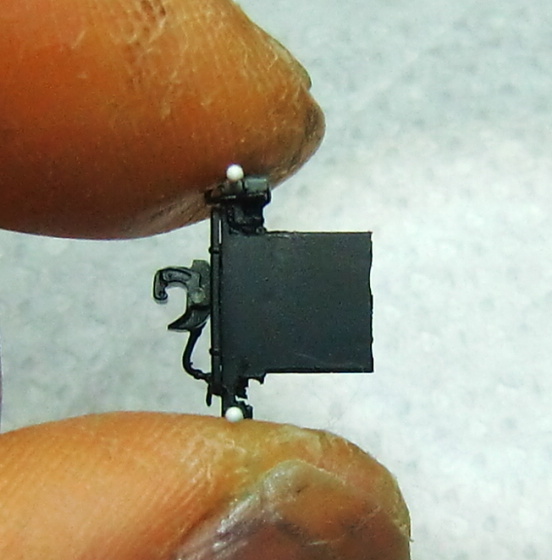

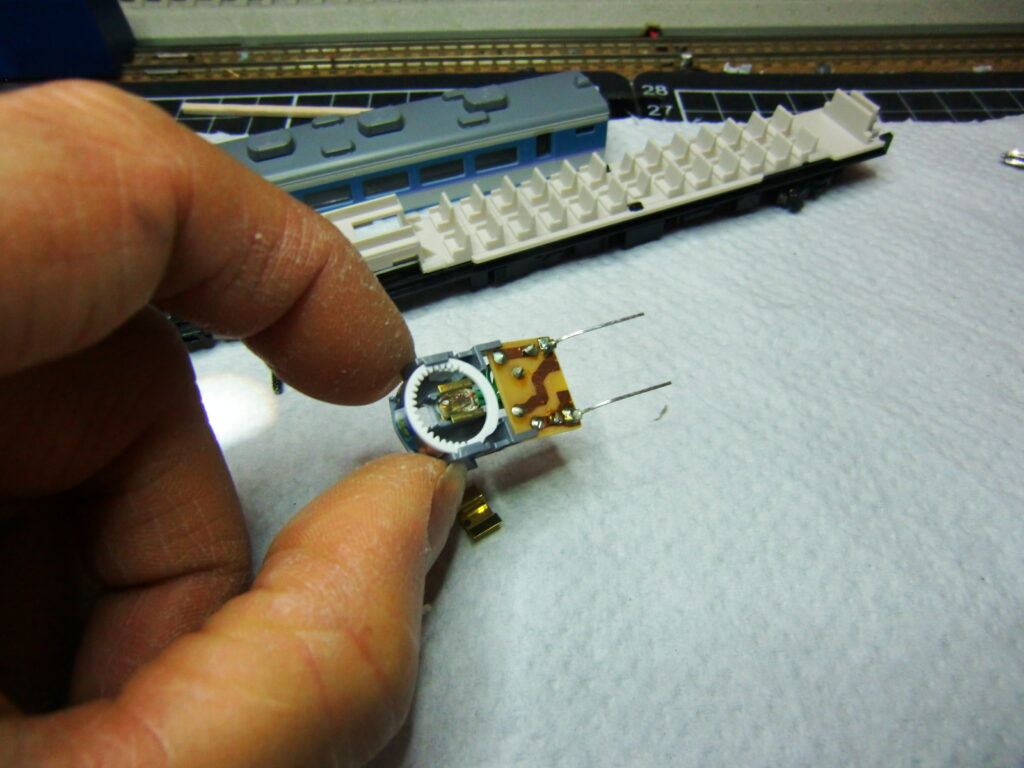

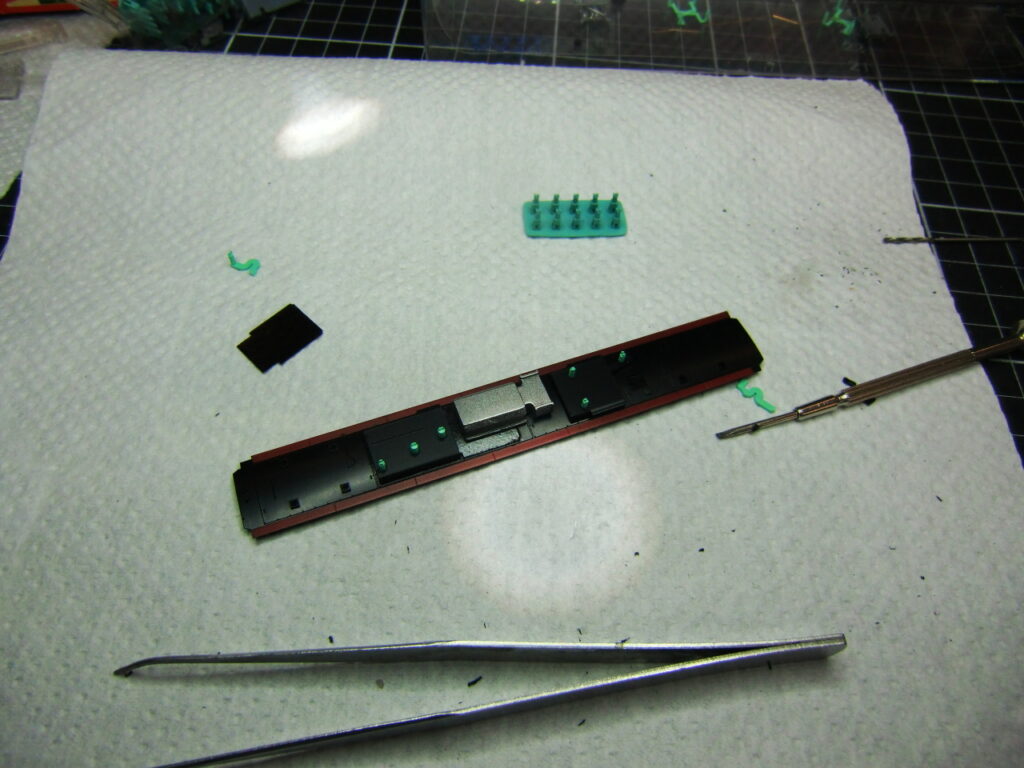

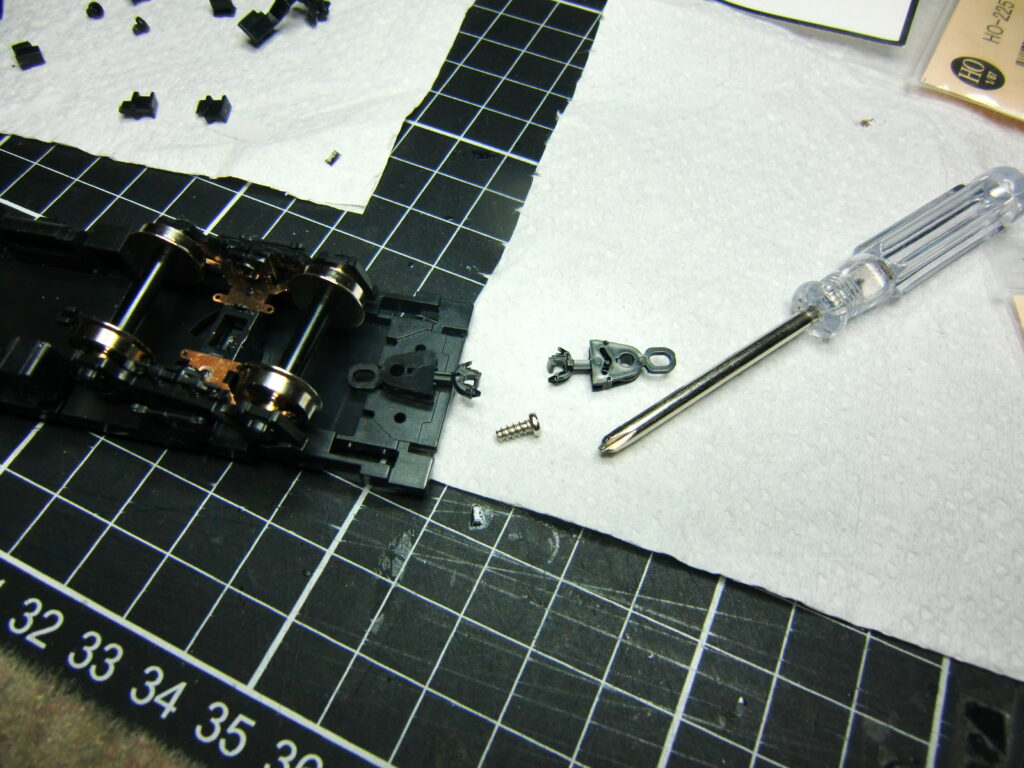

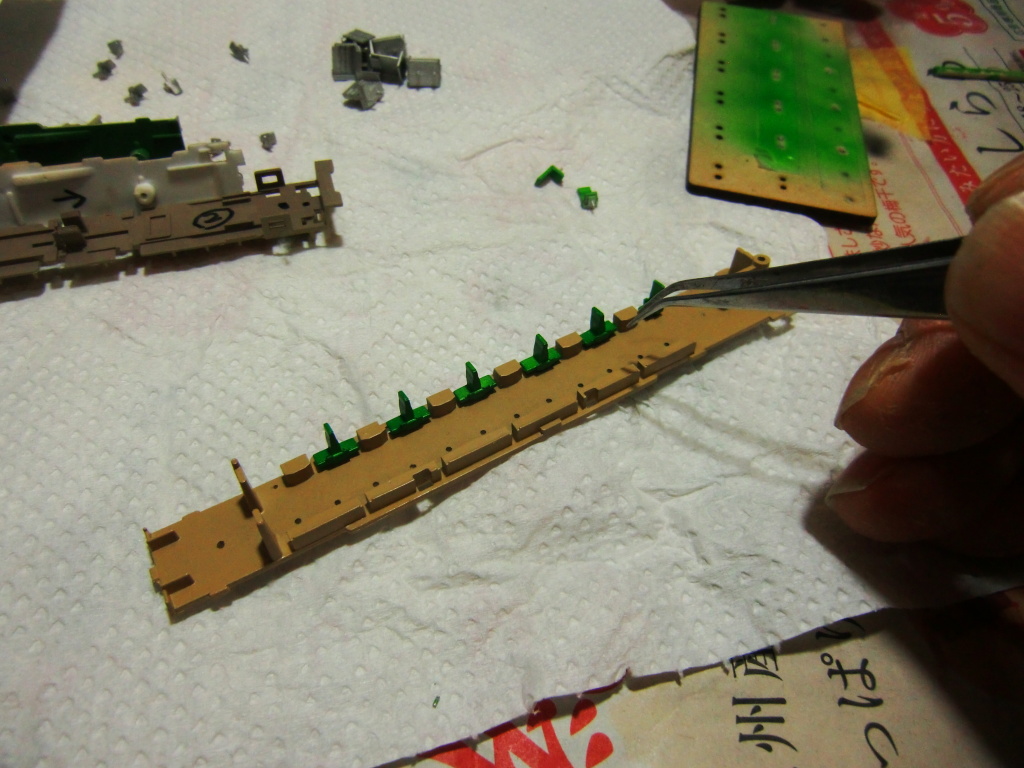

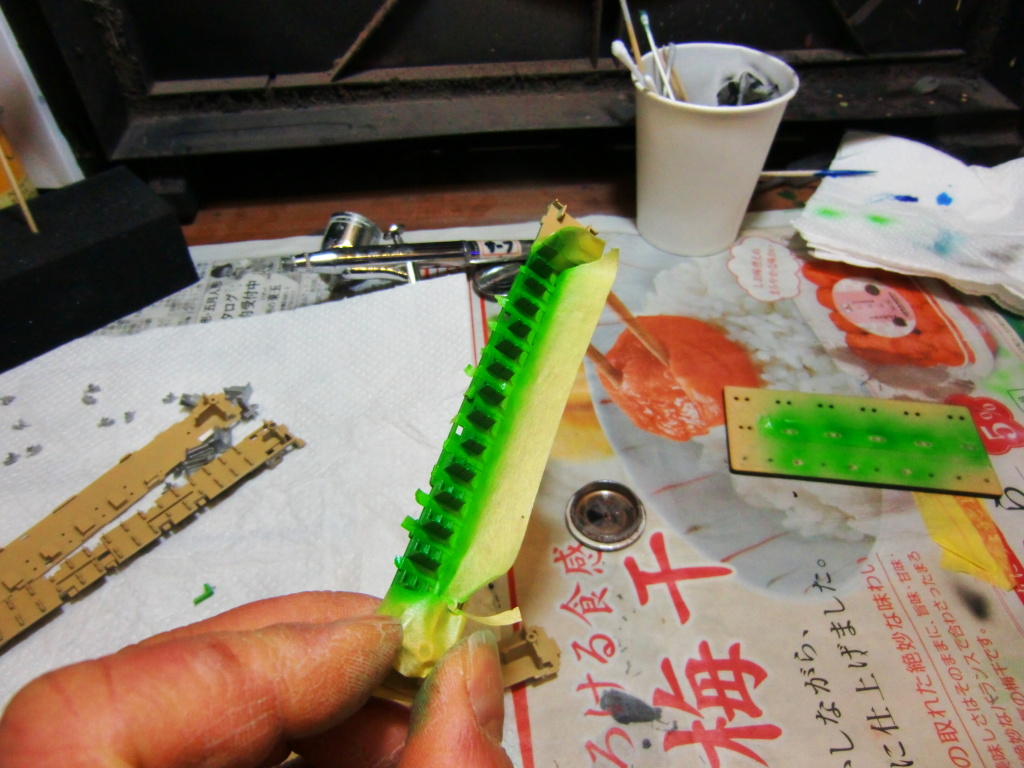

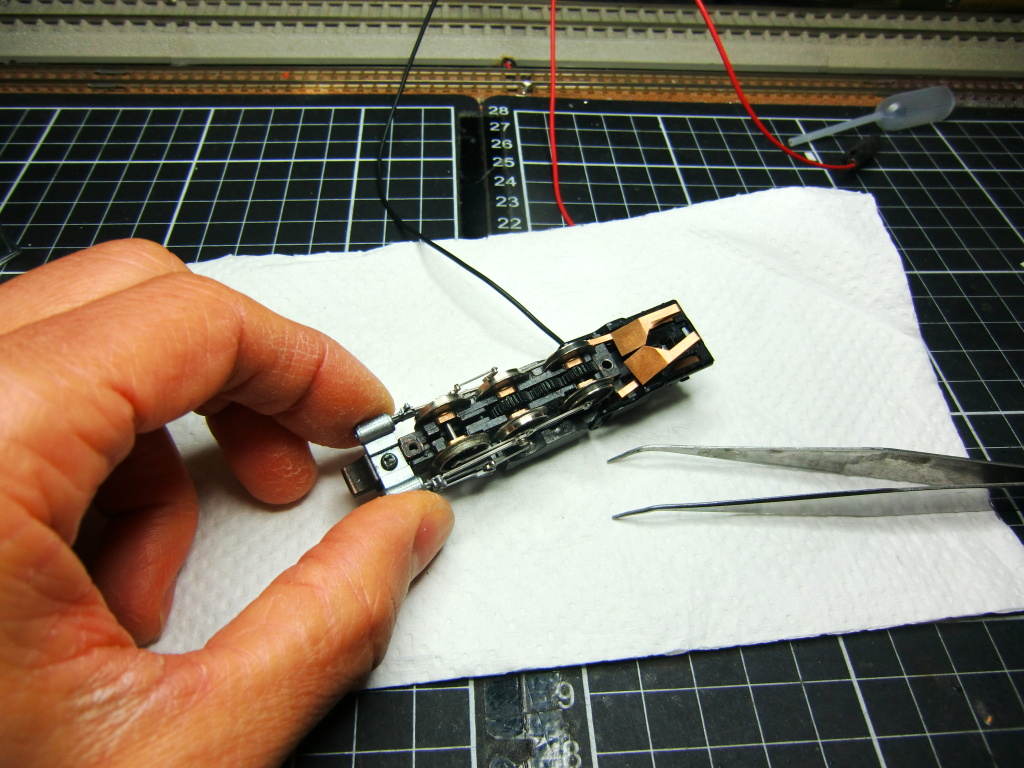

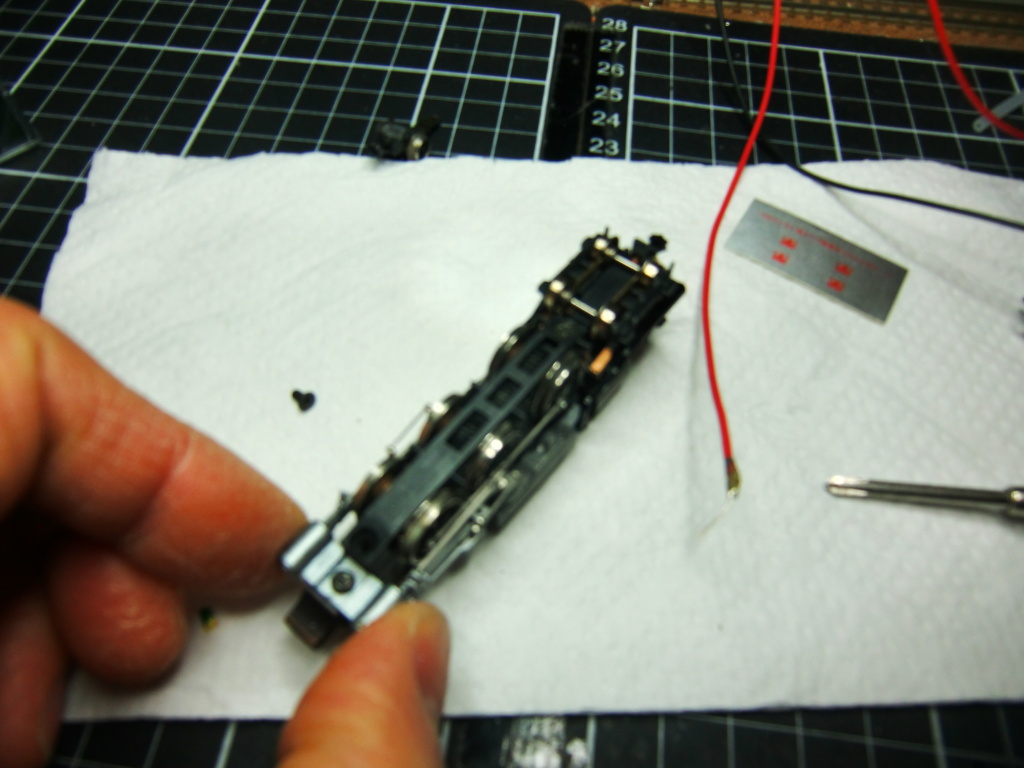

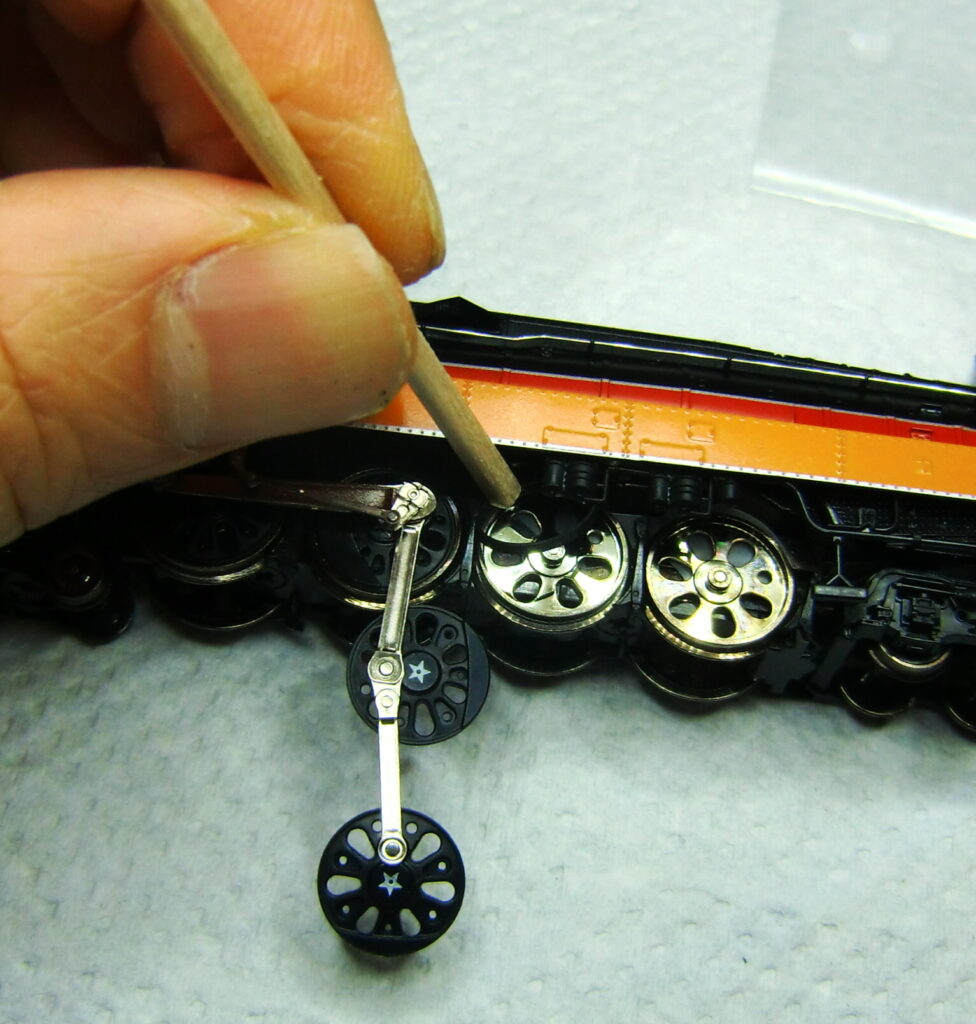

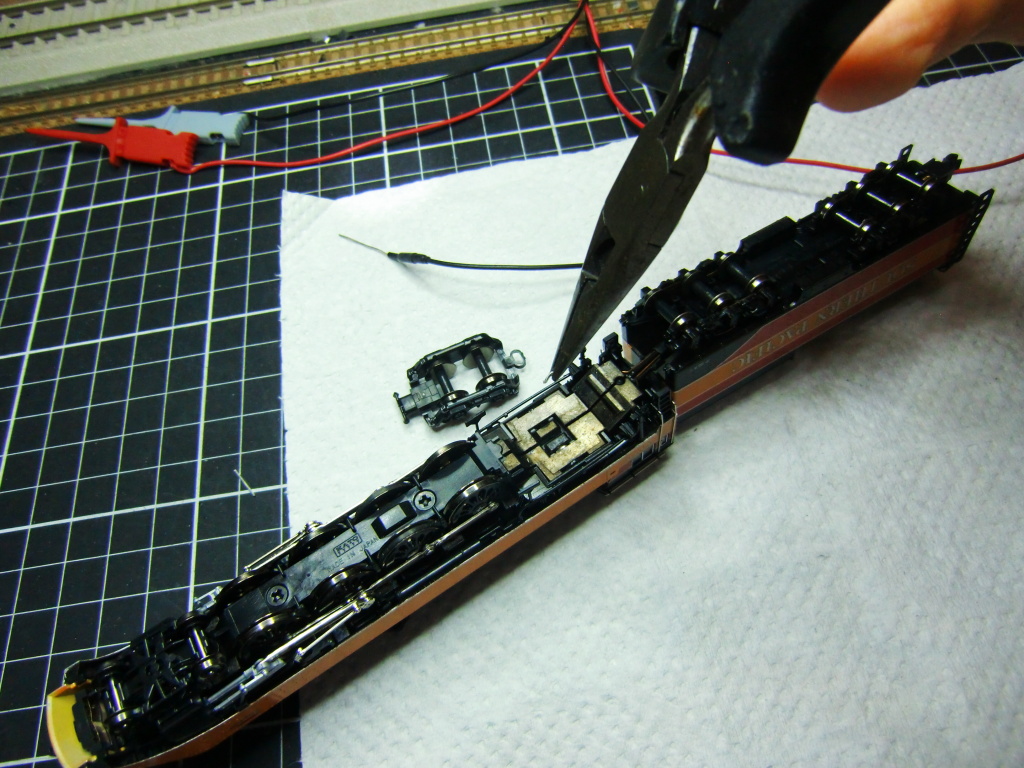

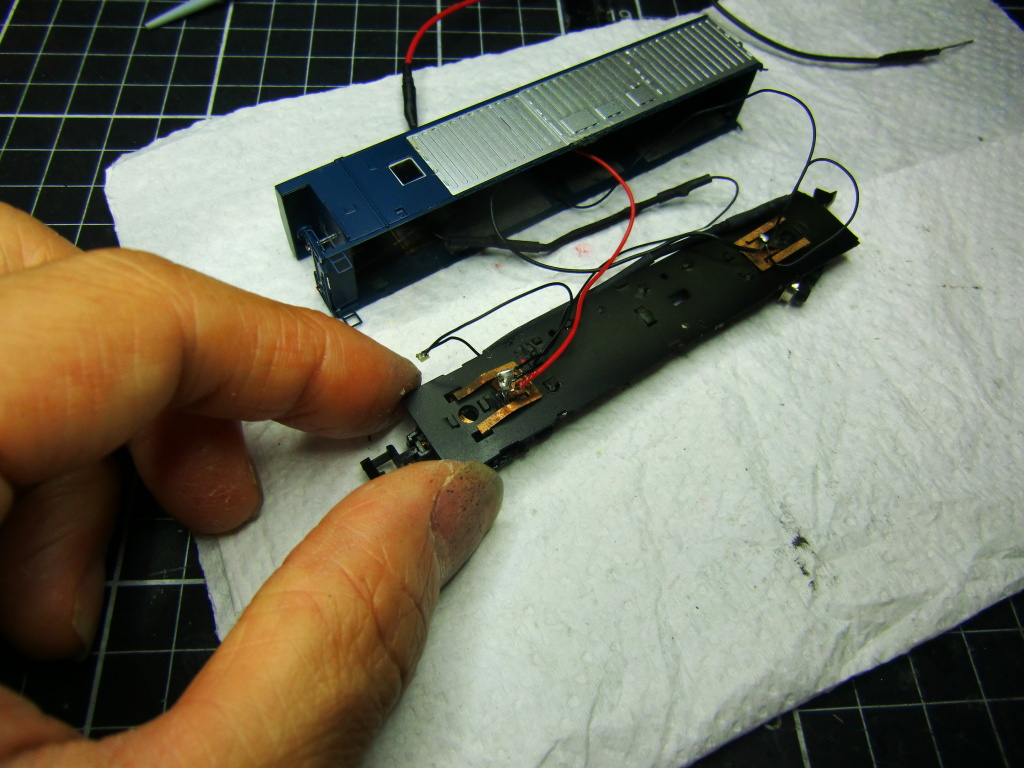

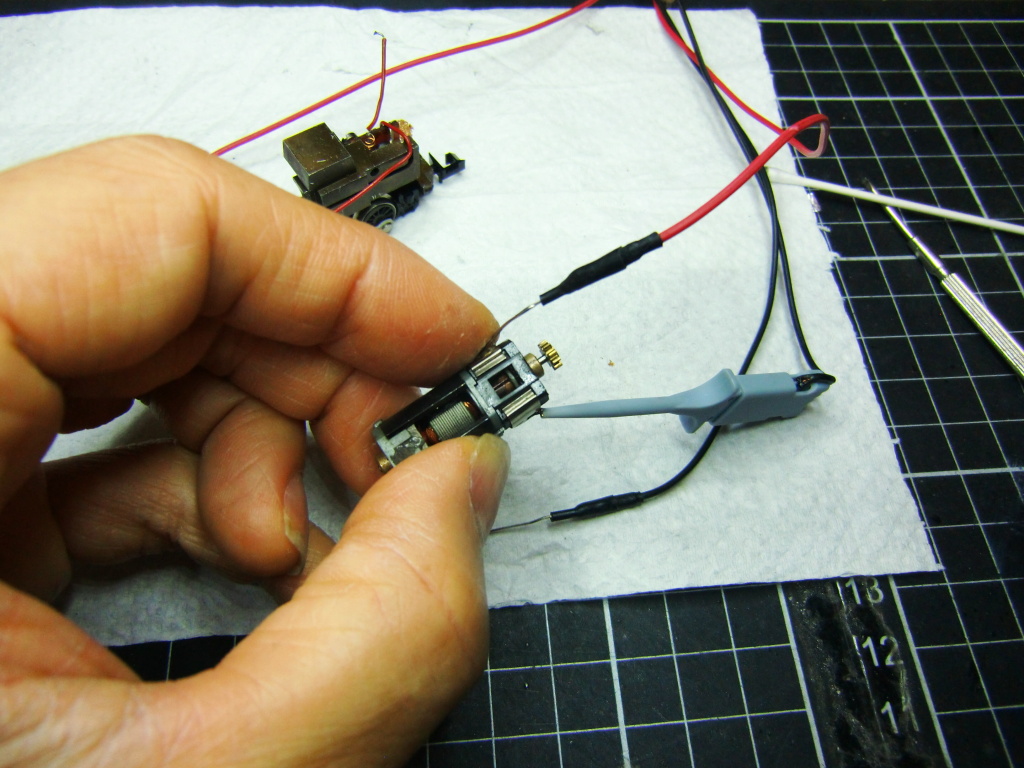

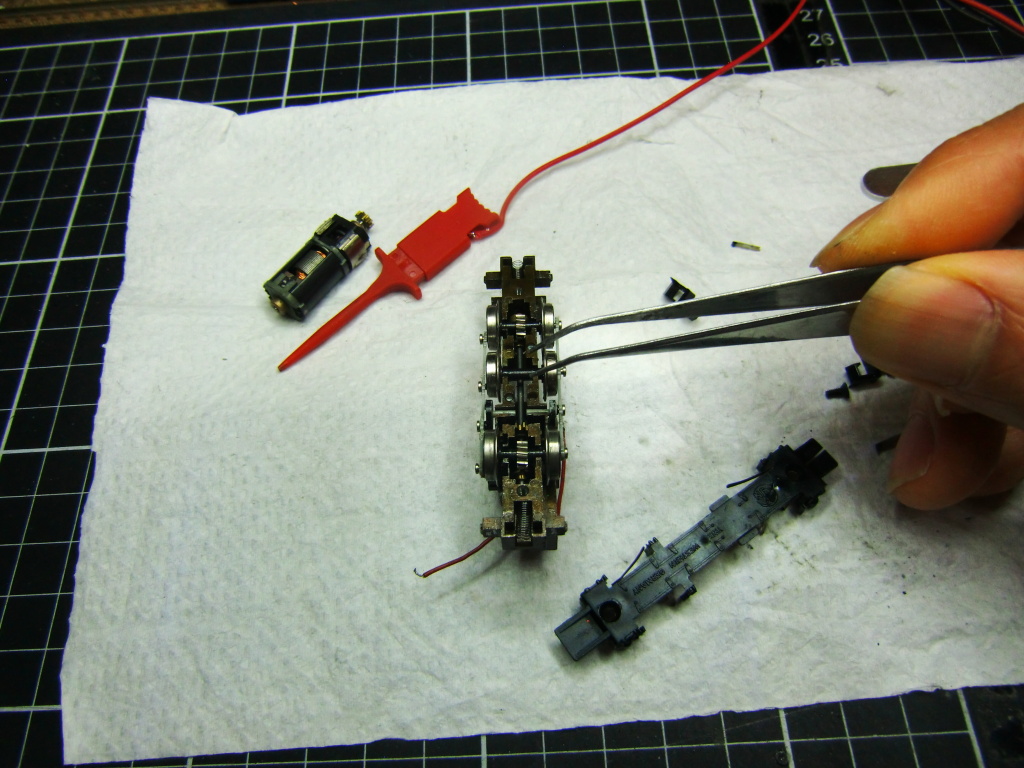

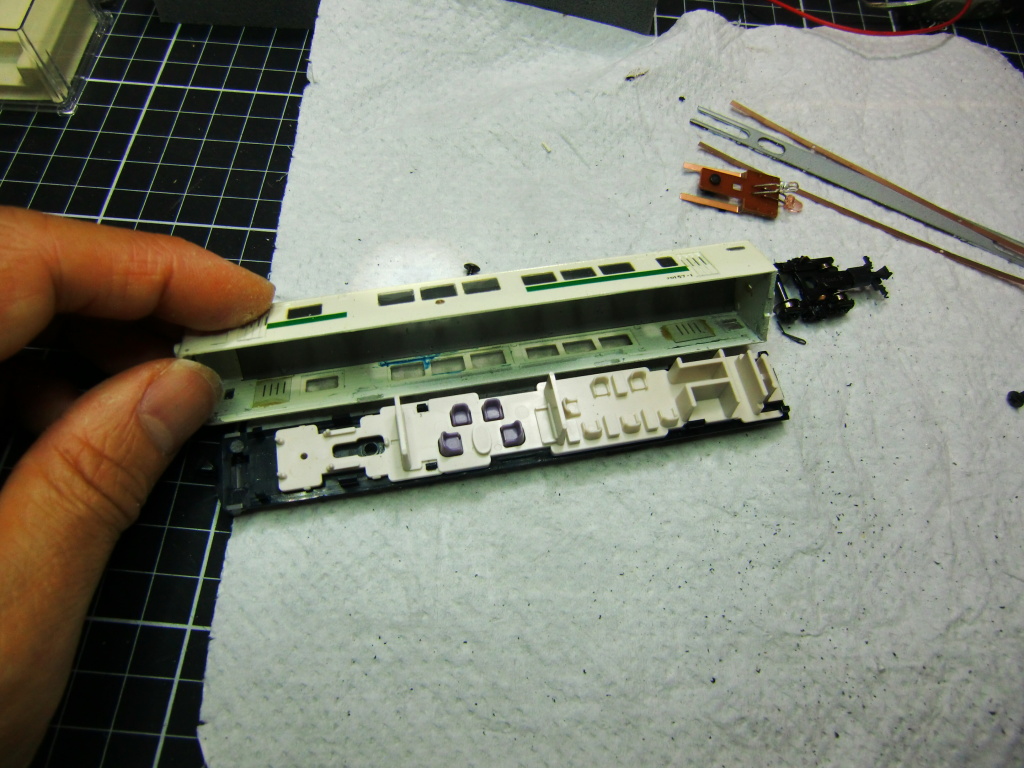

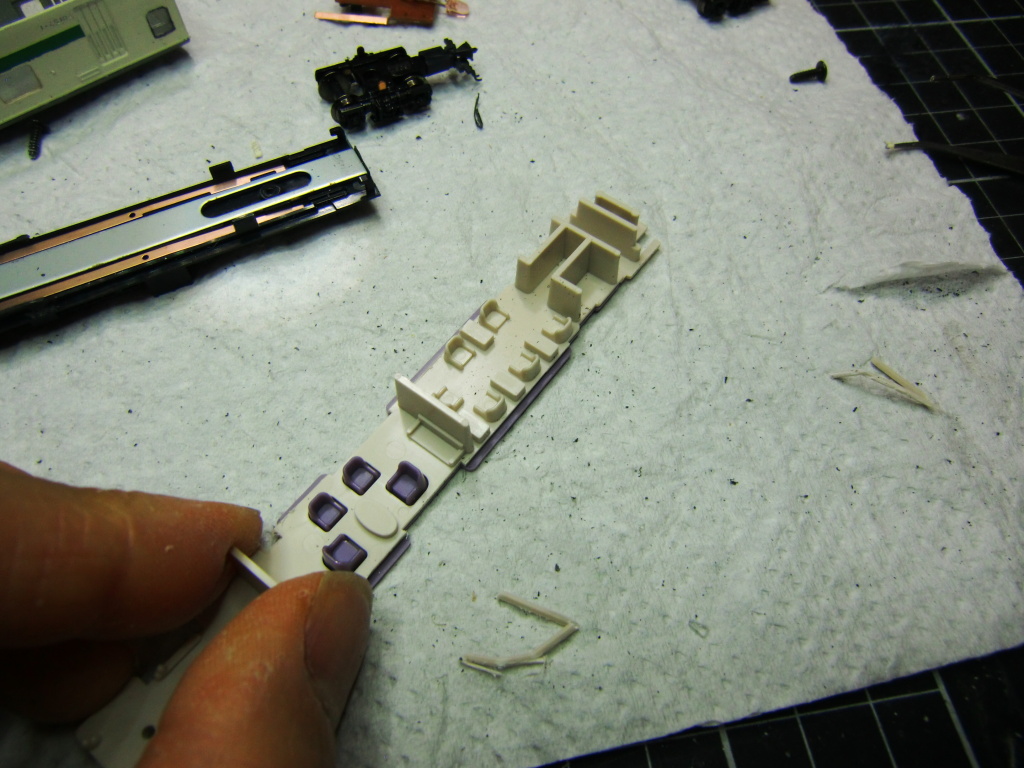

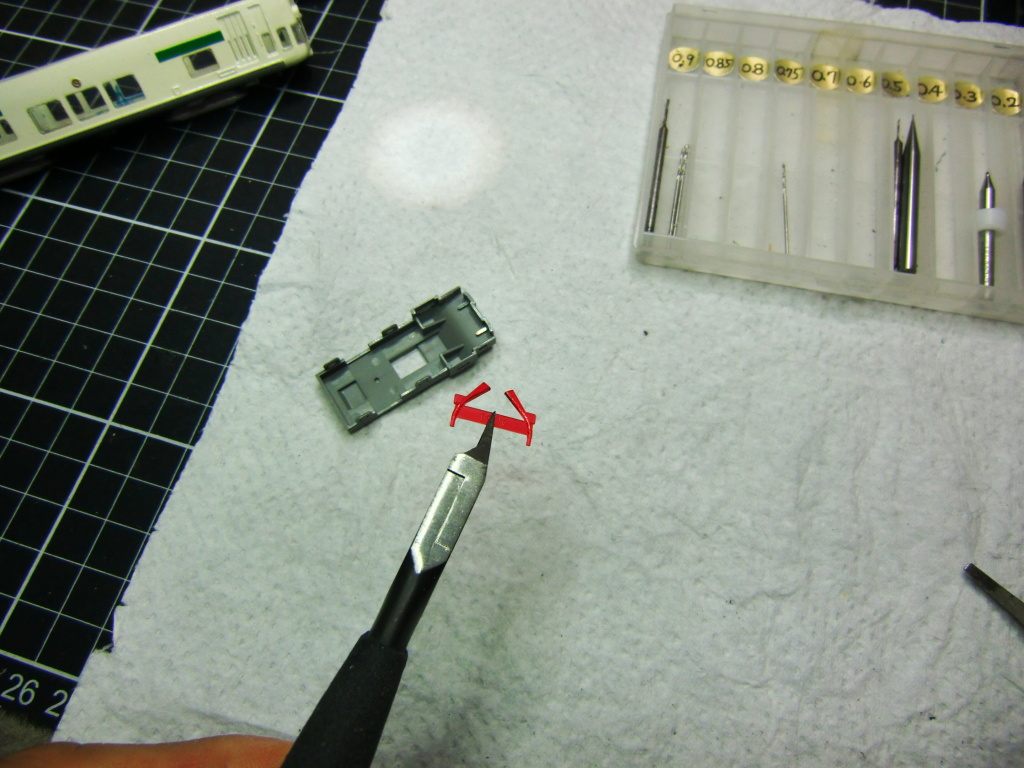

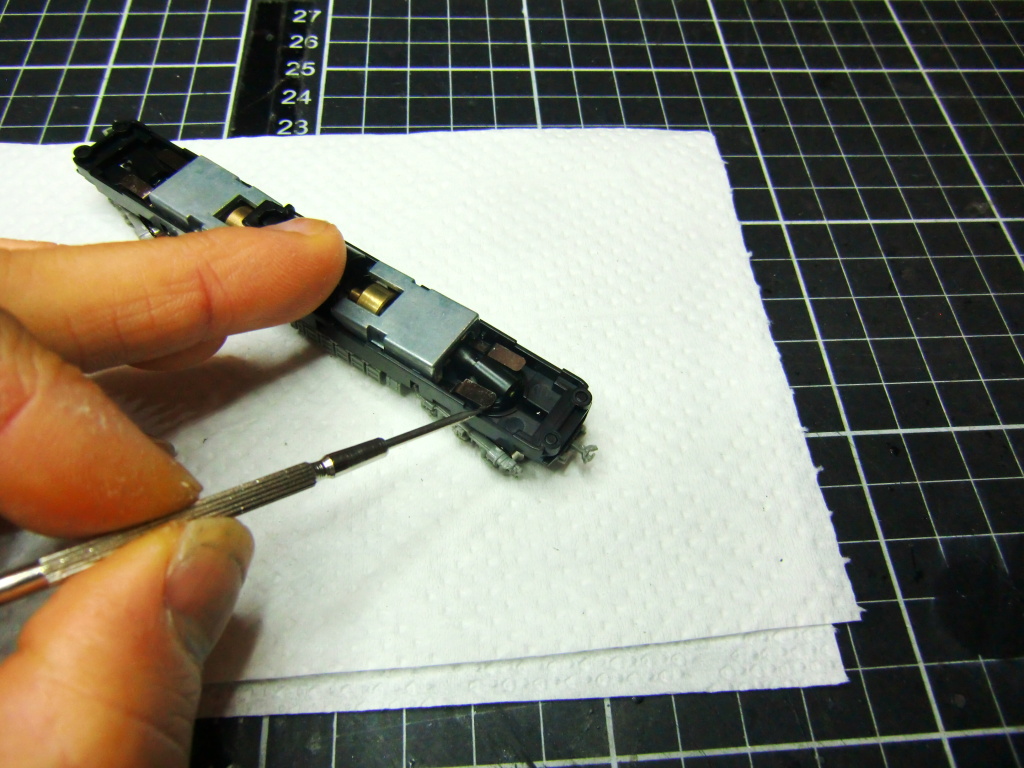

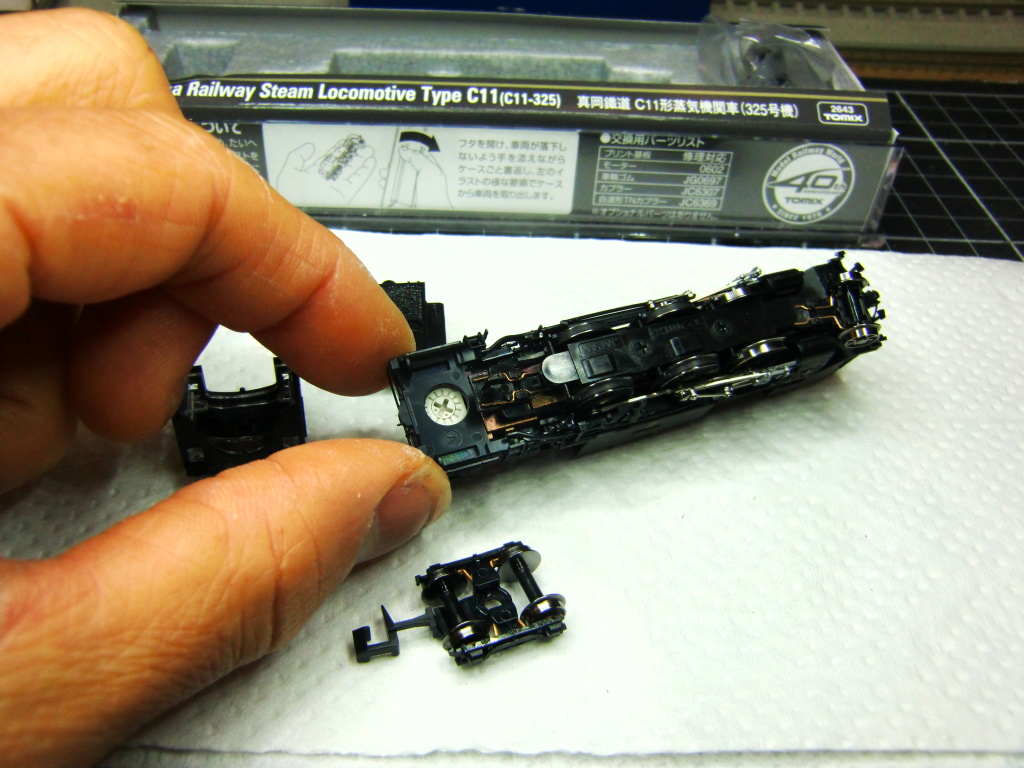

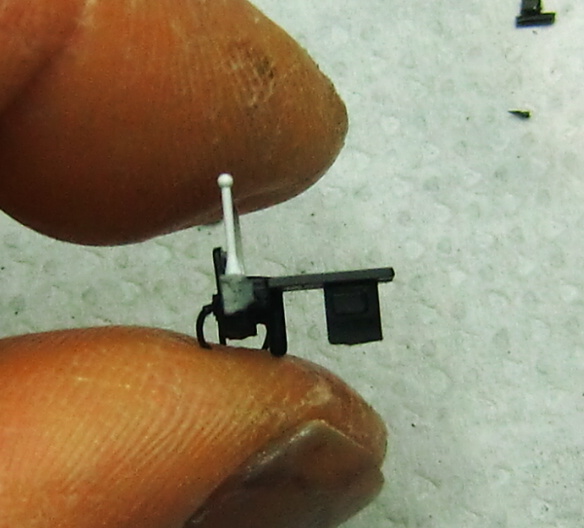

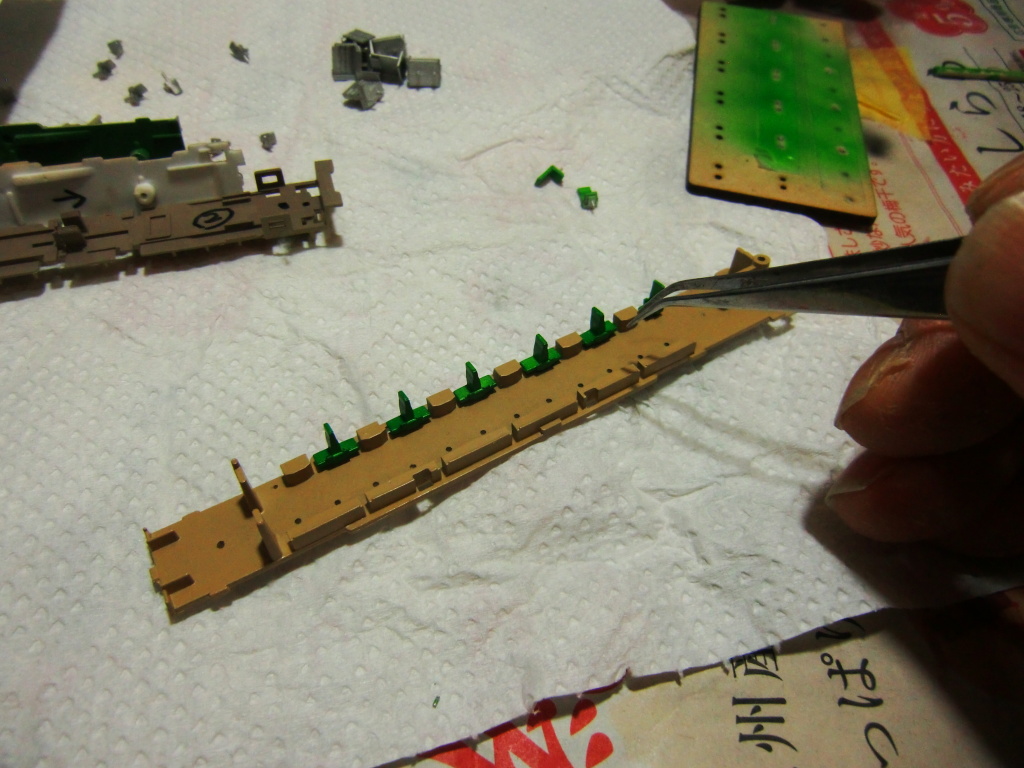

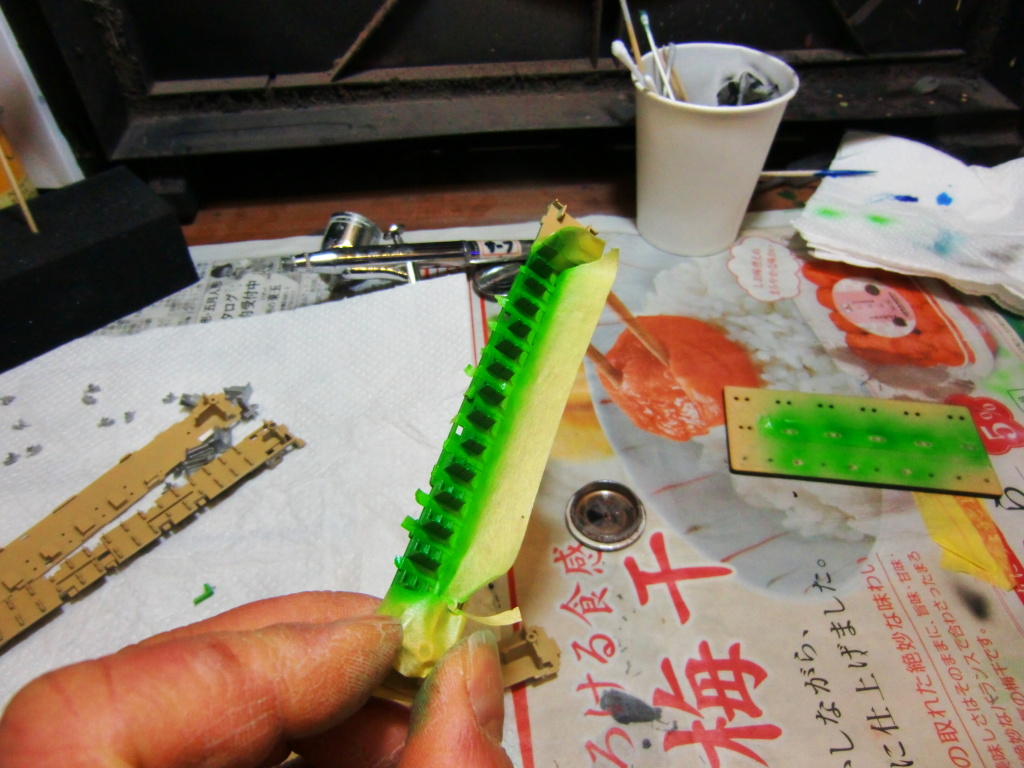

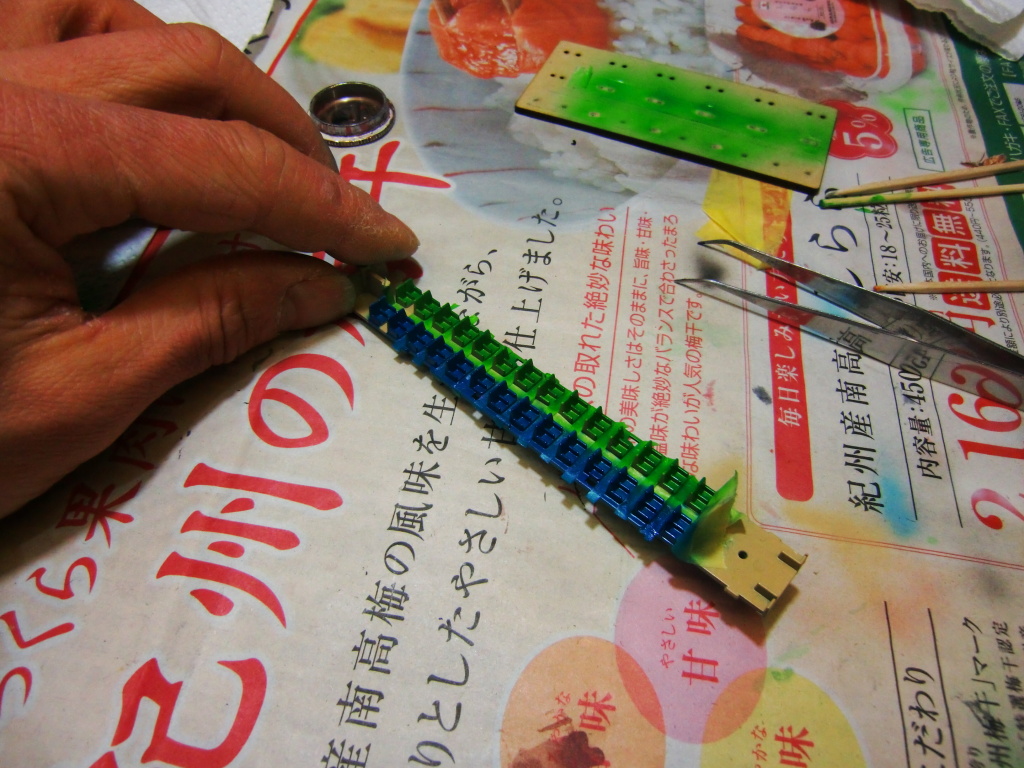

次にトラクションタイヤをはめるわけですが、ここにもちょっとしたコツが必要です。上記のように1点を固定してピンセットで引っ張ります。タイヤが動輪の径よりかなり小さいと失敗しますので、成功すまで何度もチャレンジします。

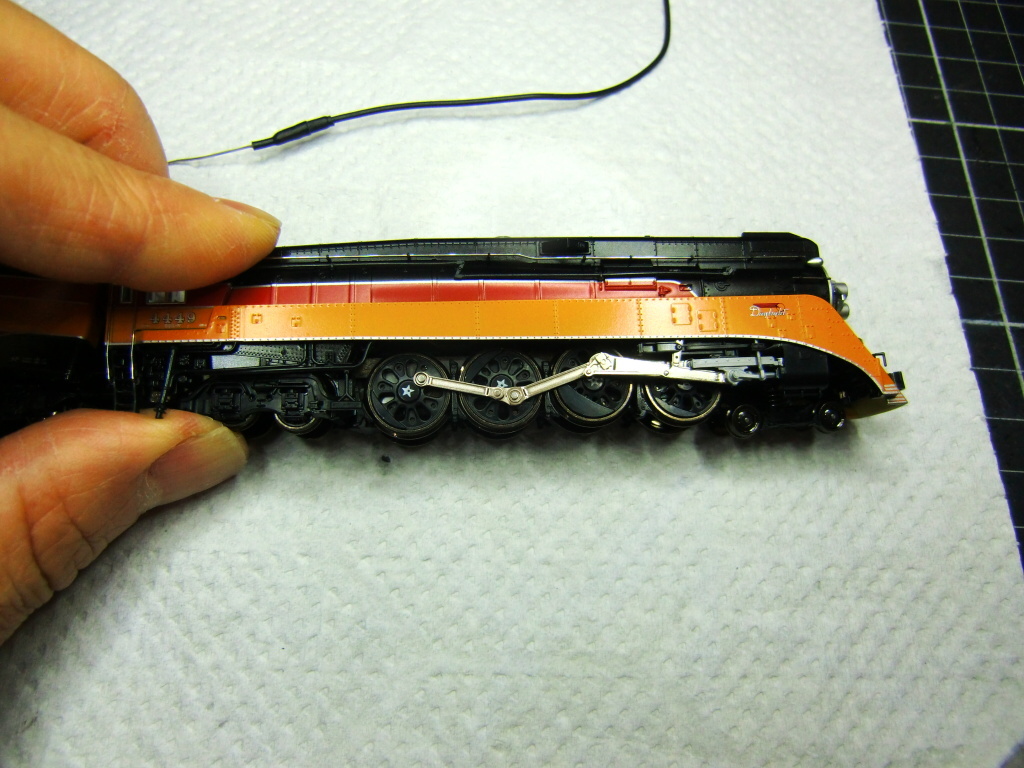

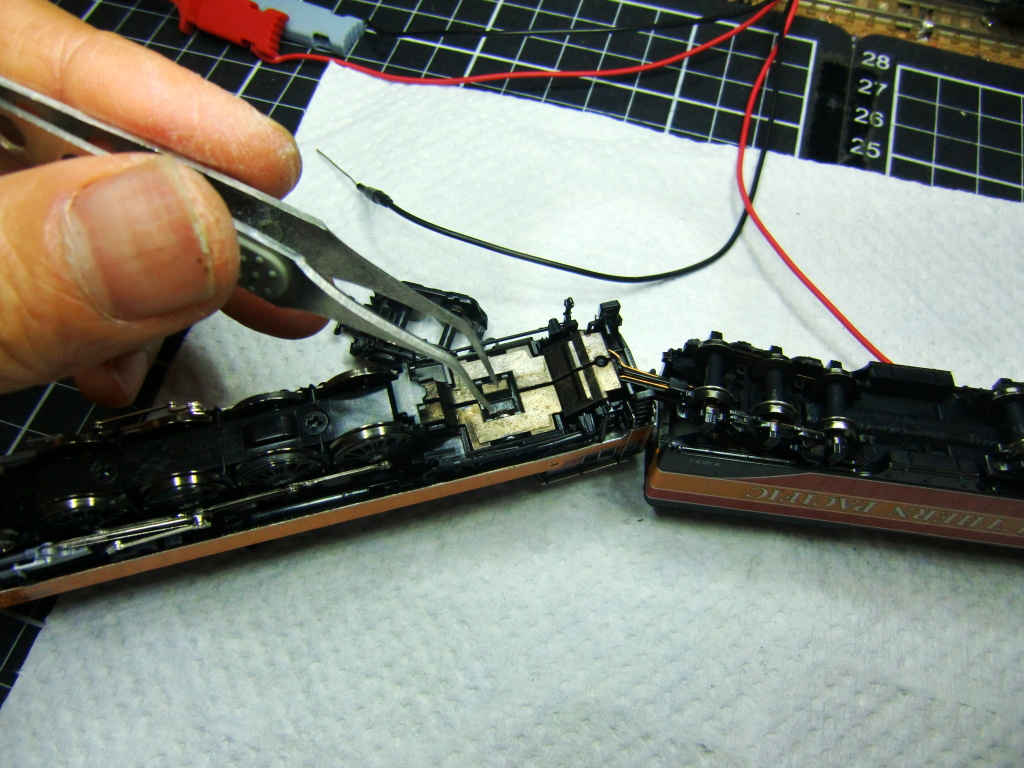

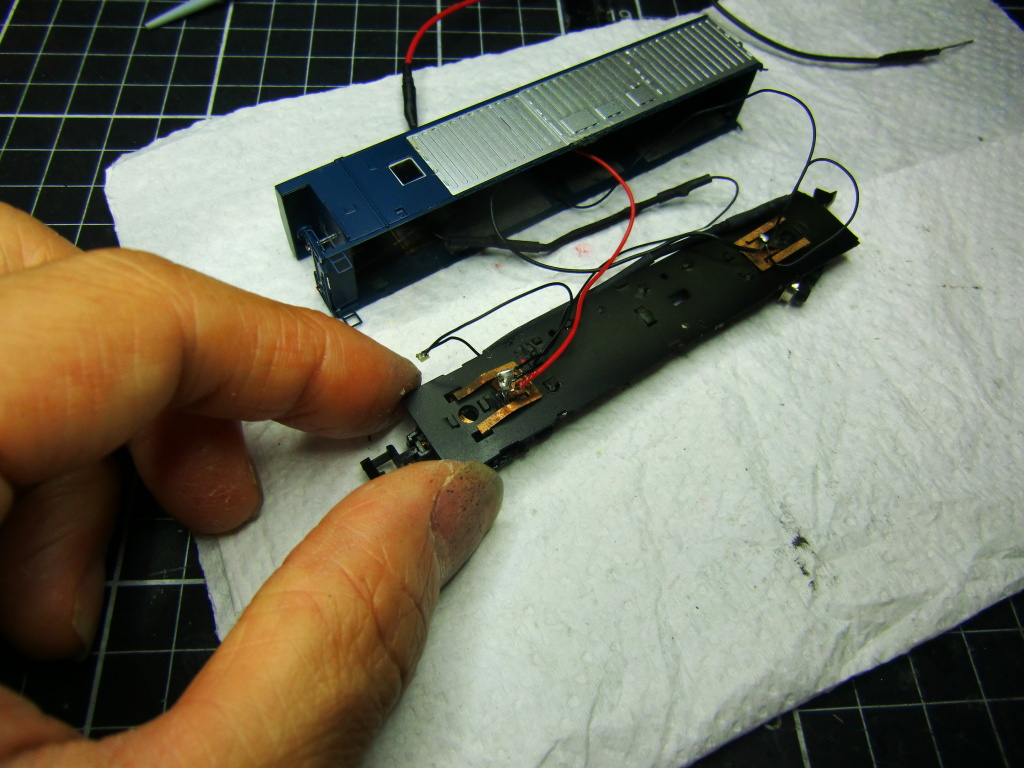

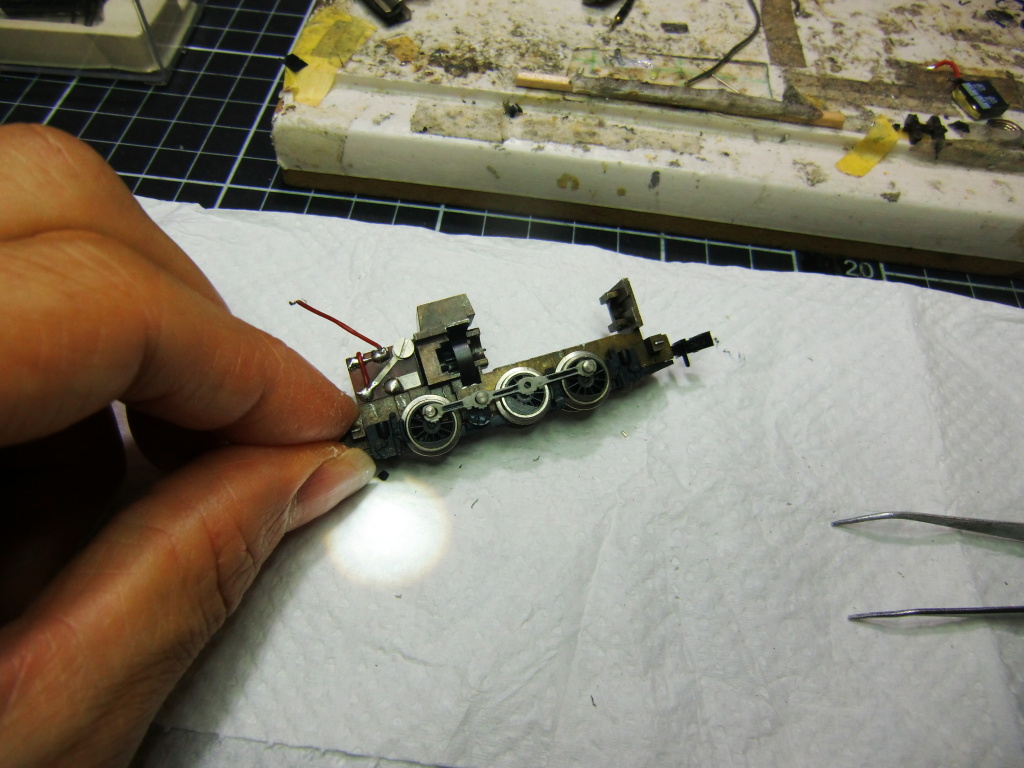

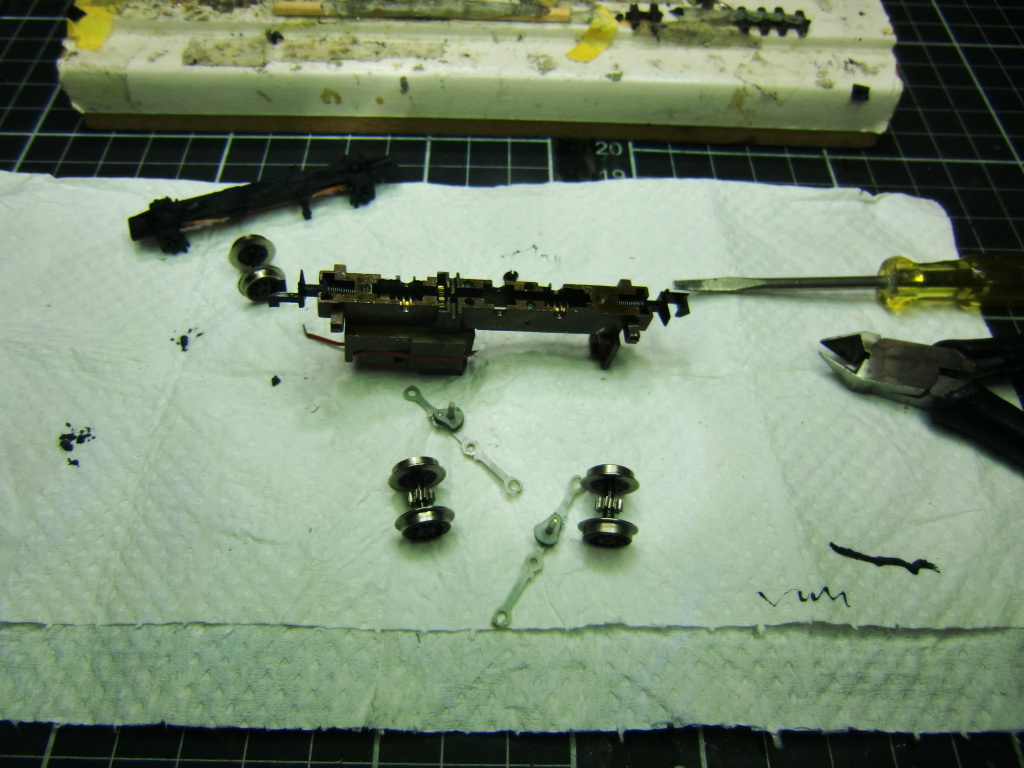

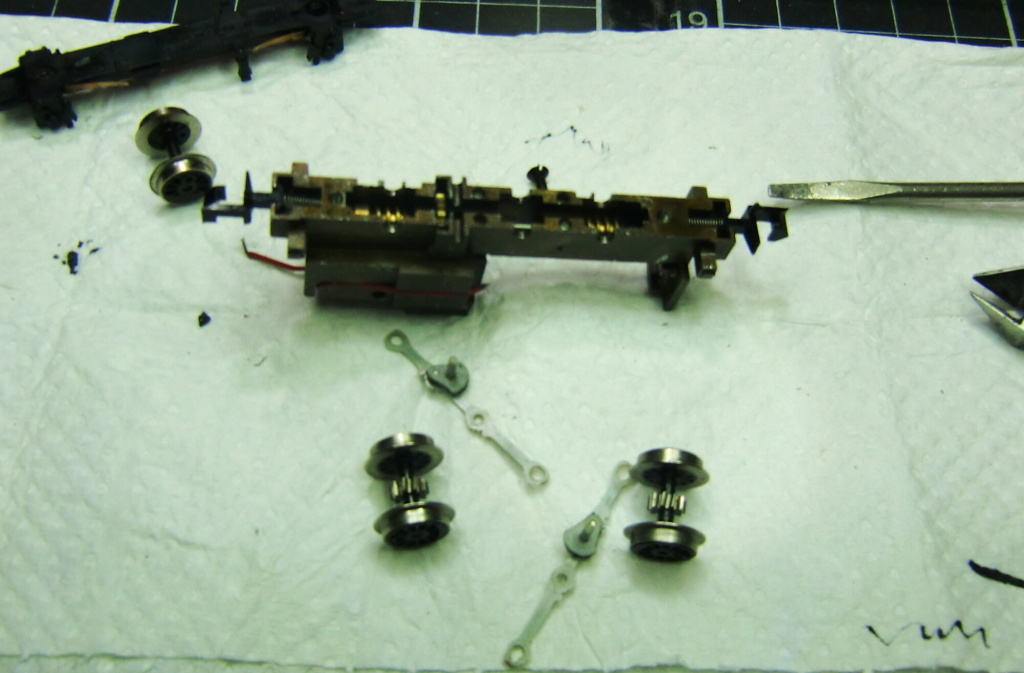

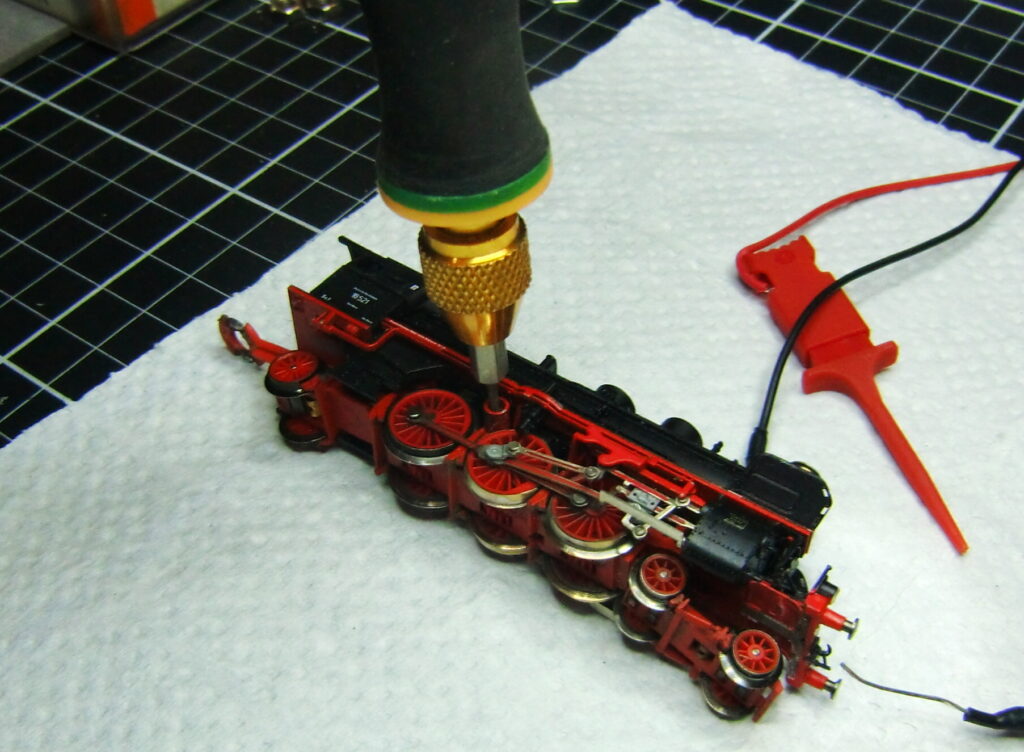

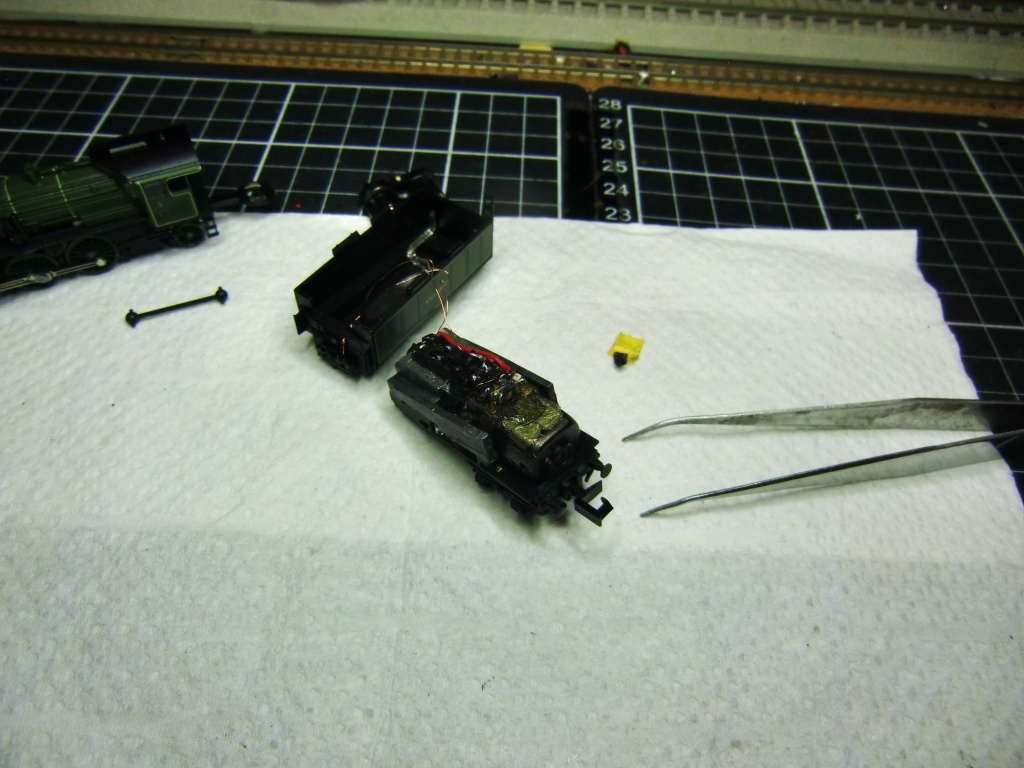

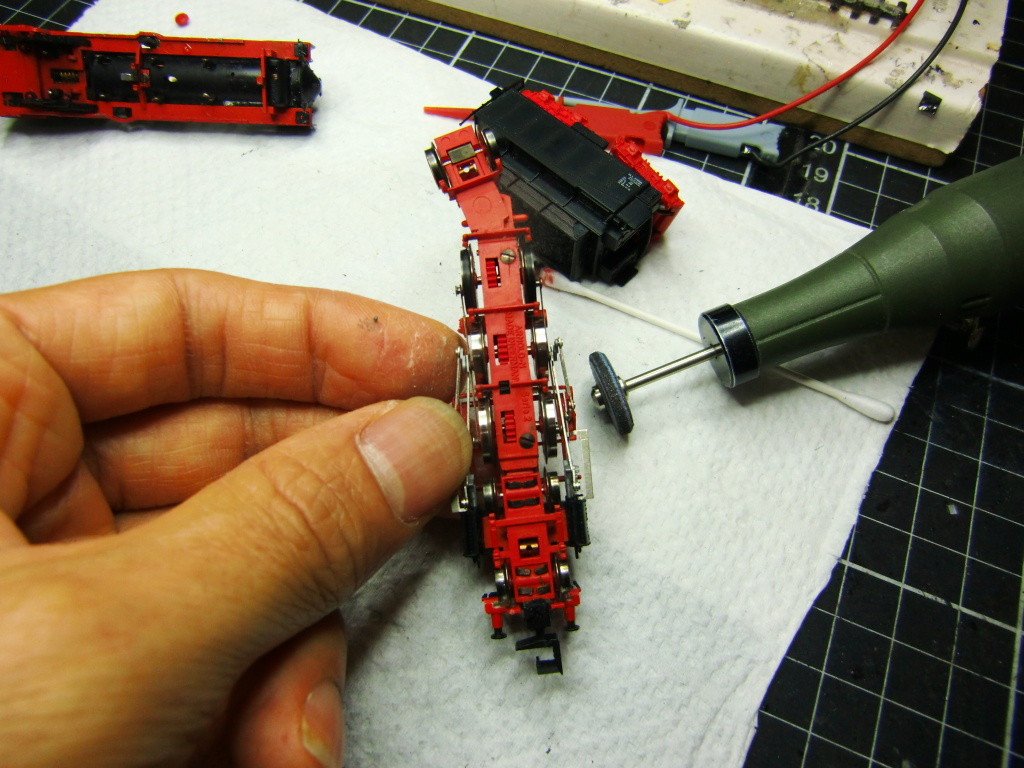

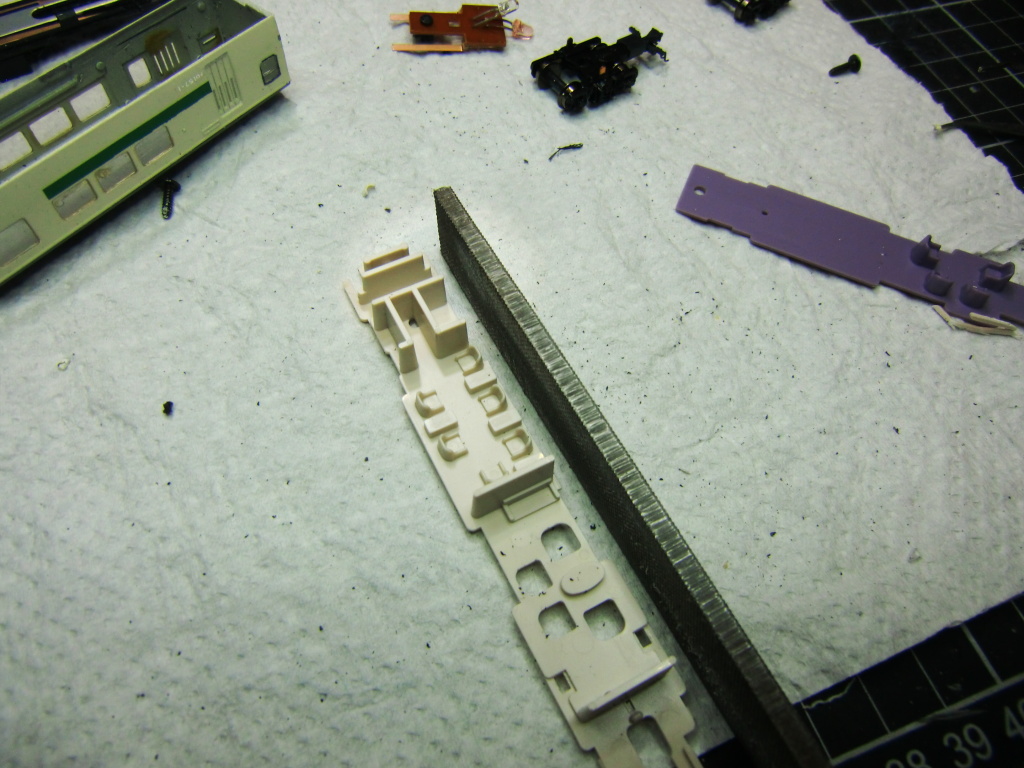

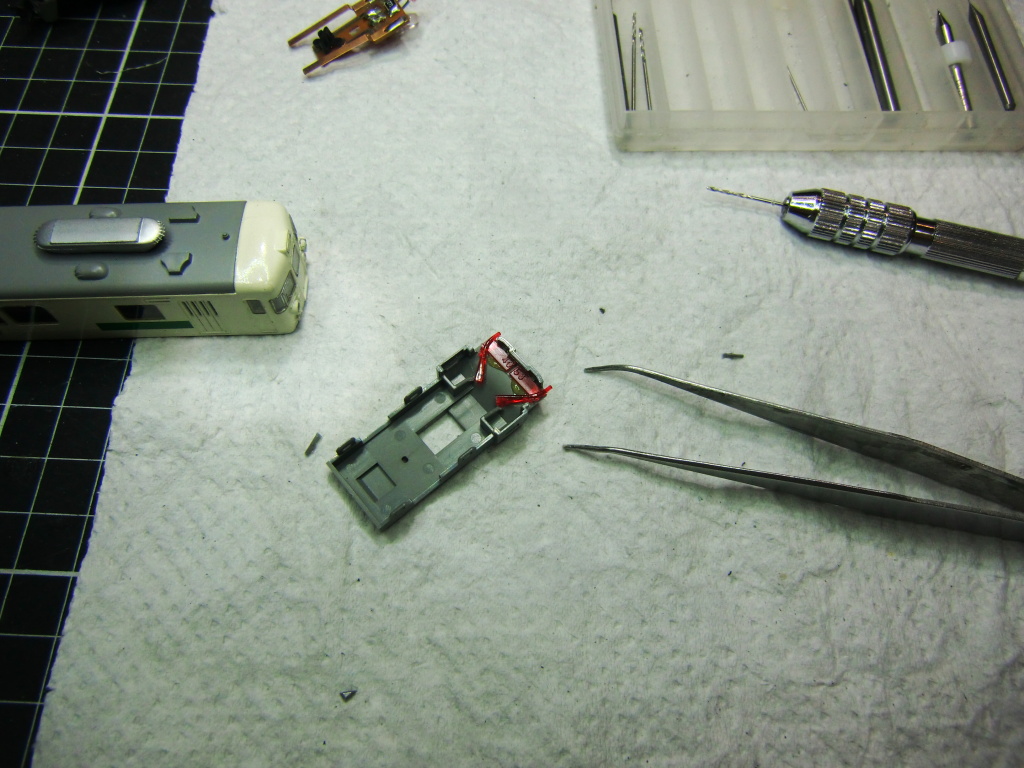

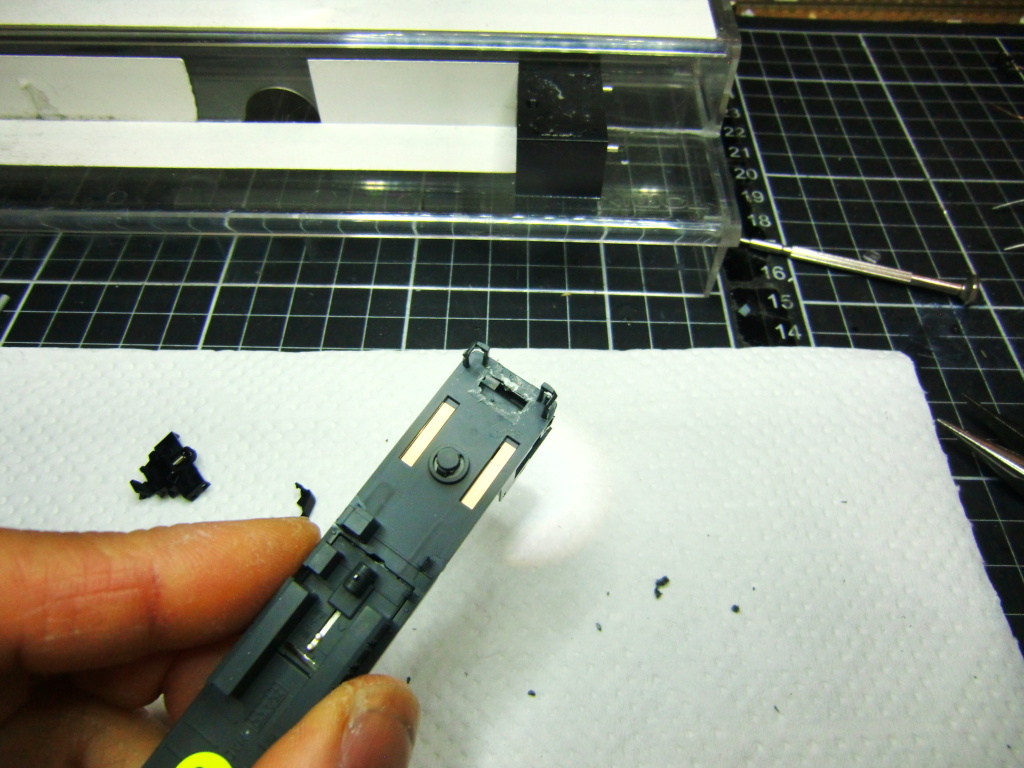

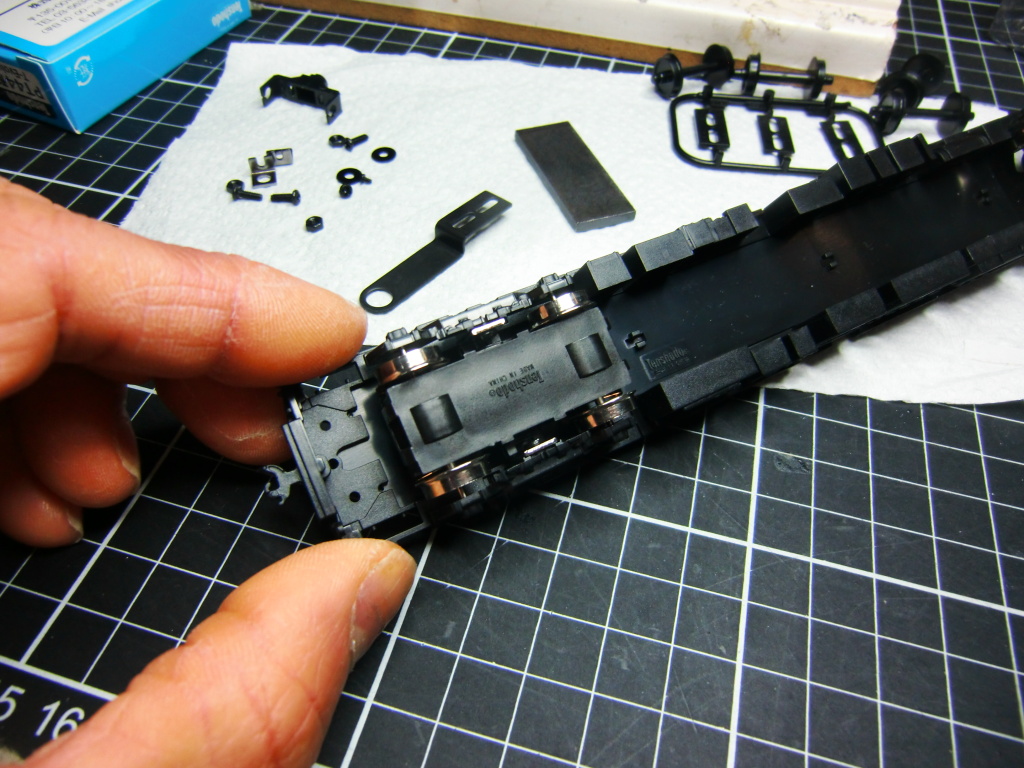

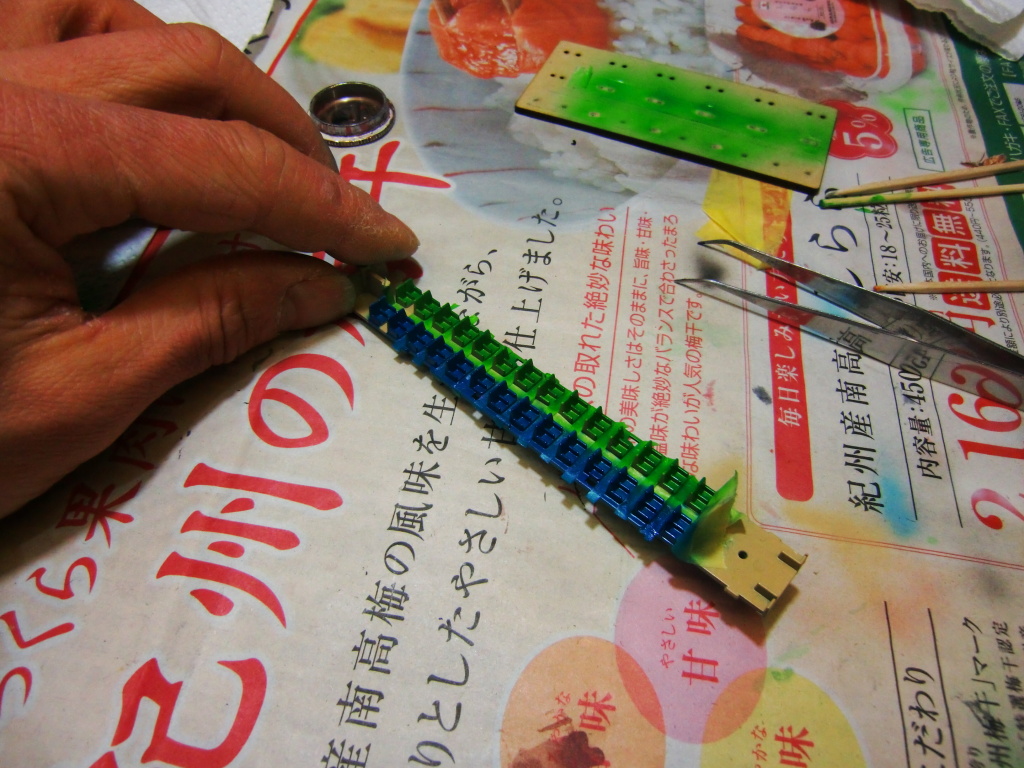

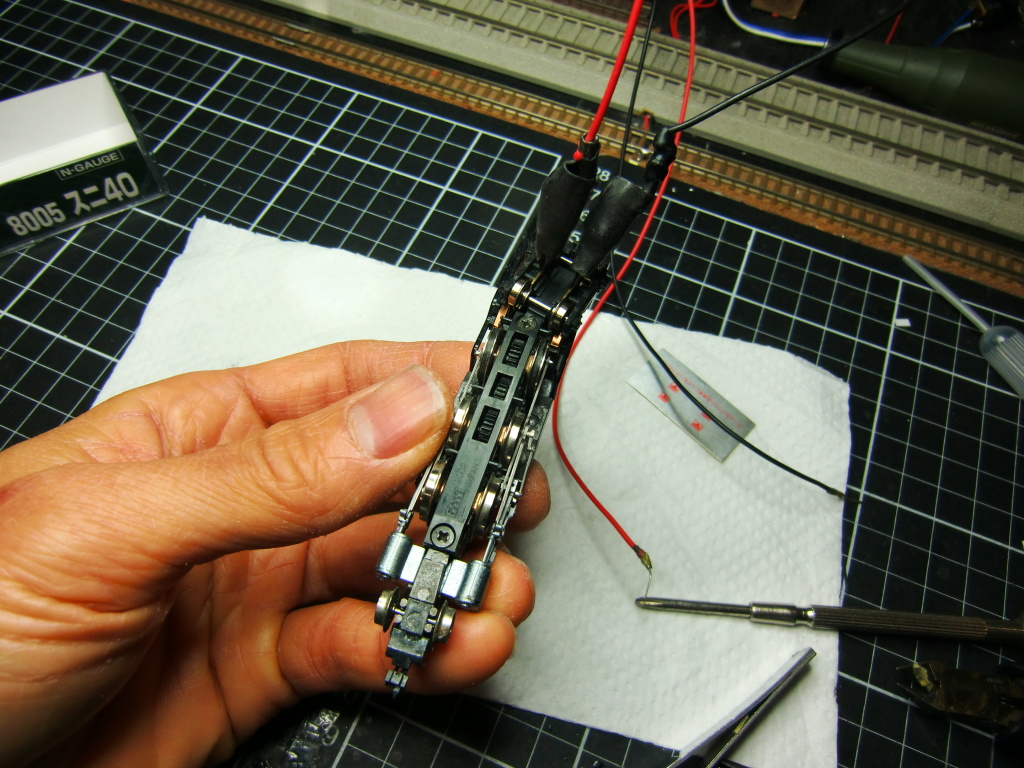

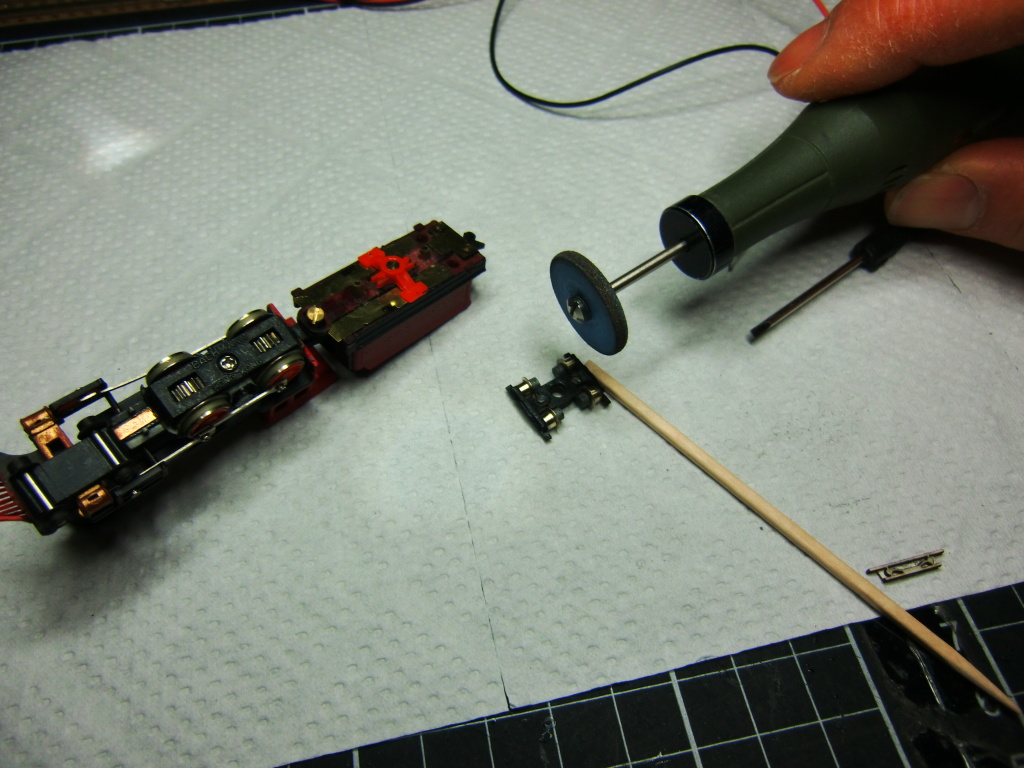

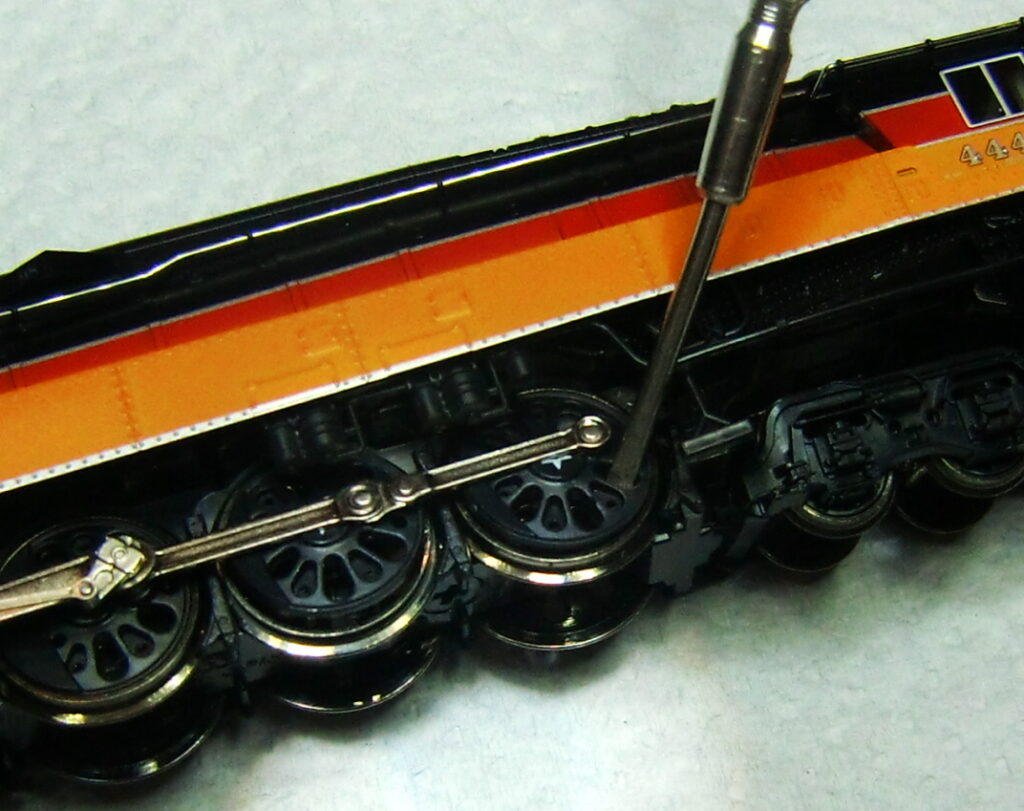

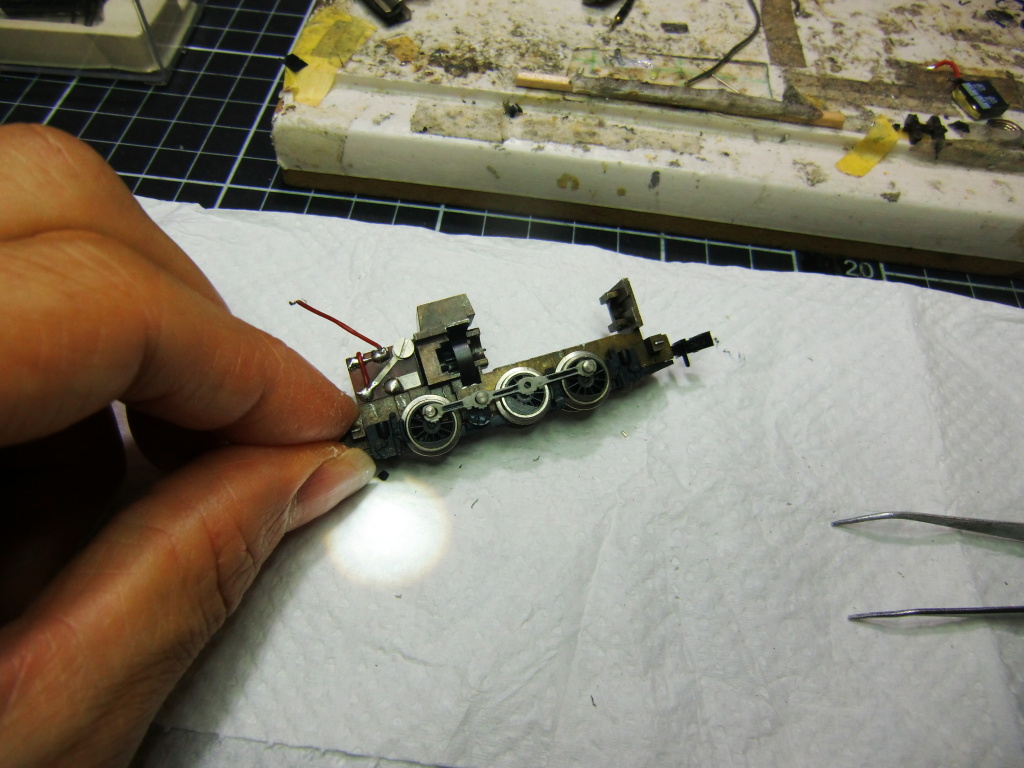

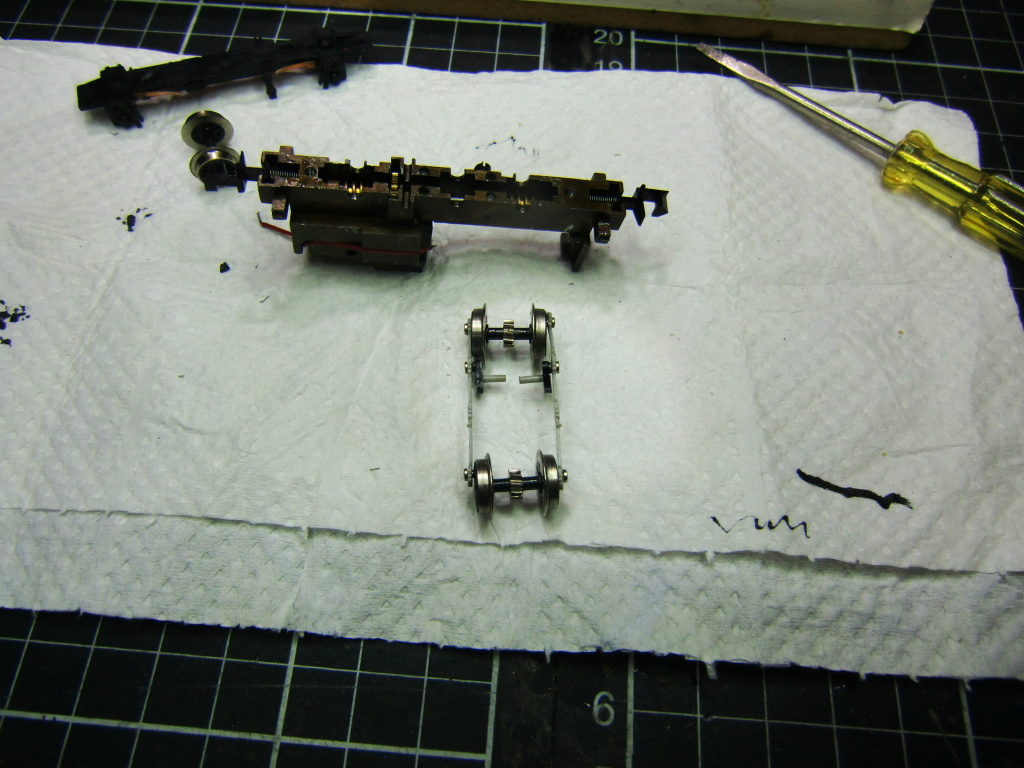

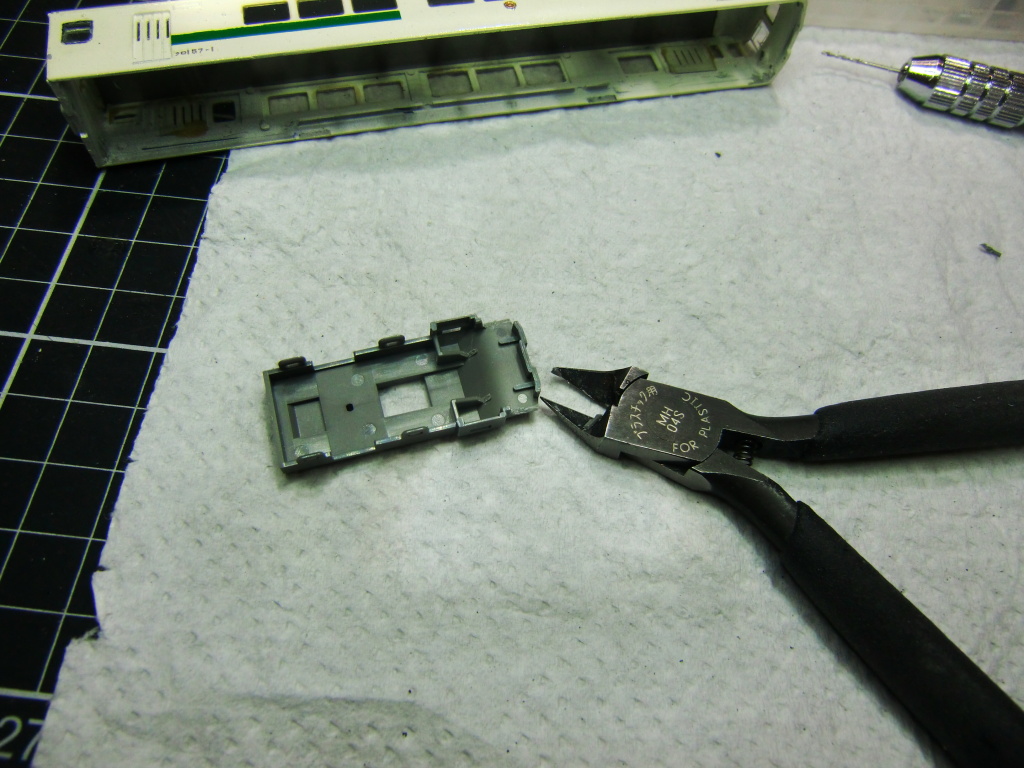

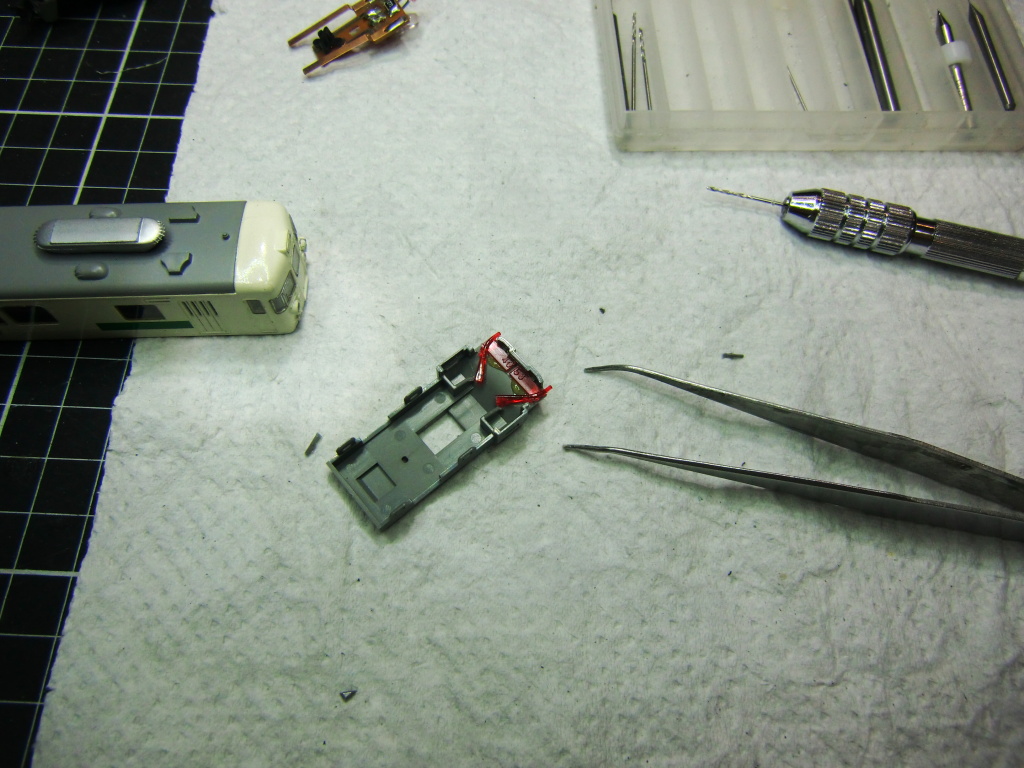

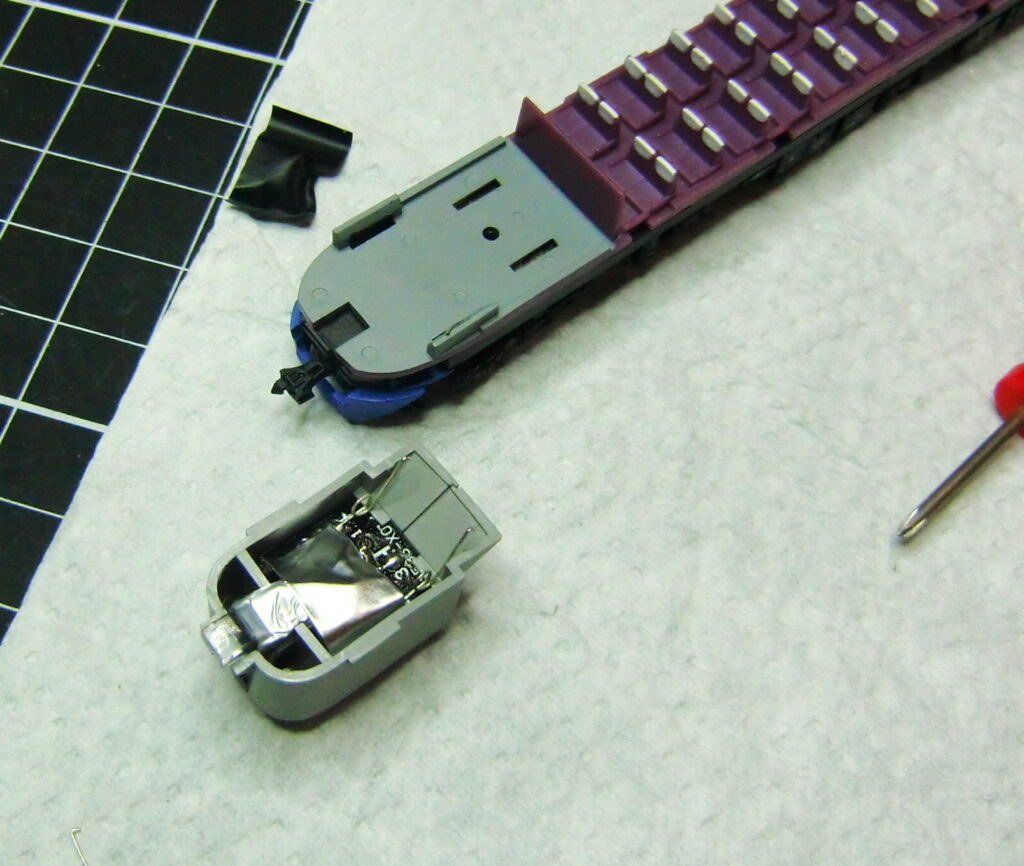

ロッドの角度を調整していきます。適正な角度で固定しないと車輪が回らなくなります。

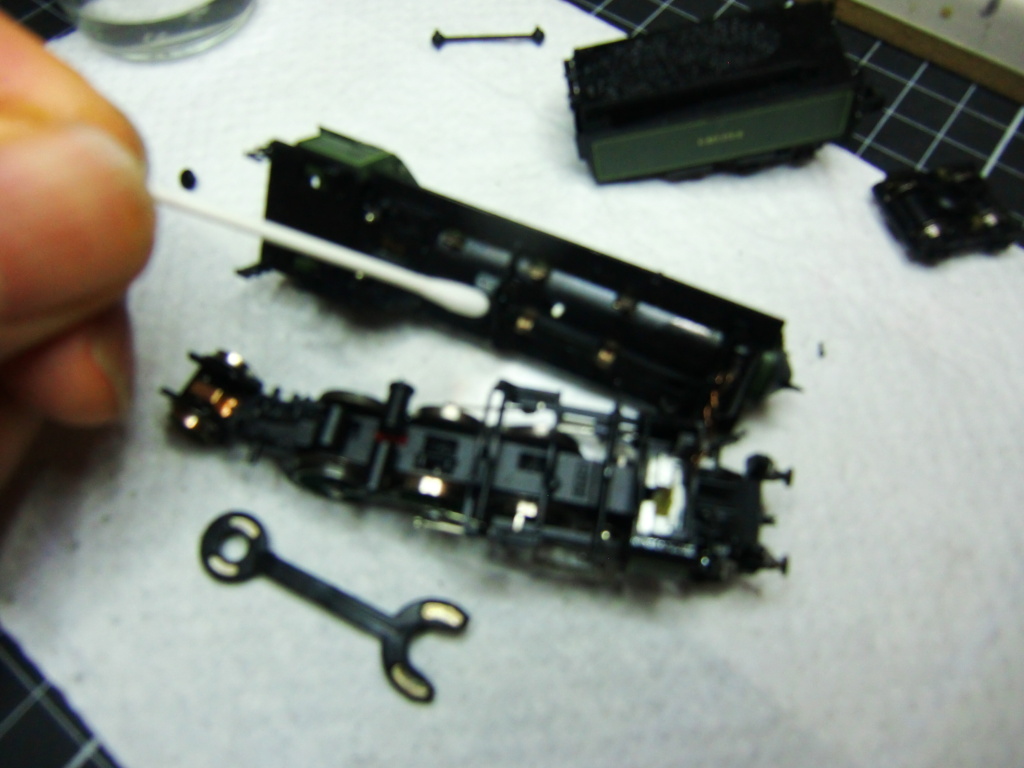

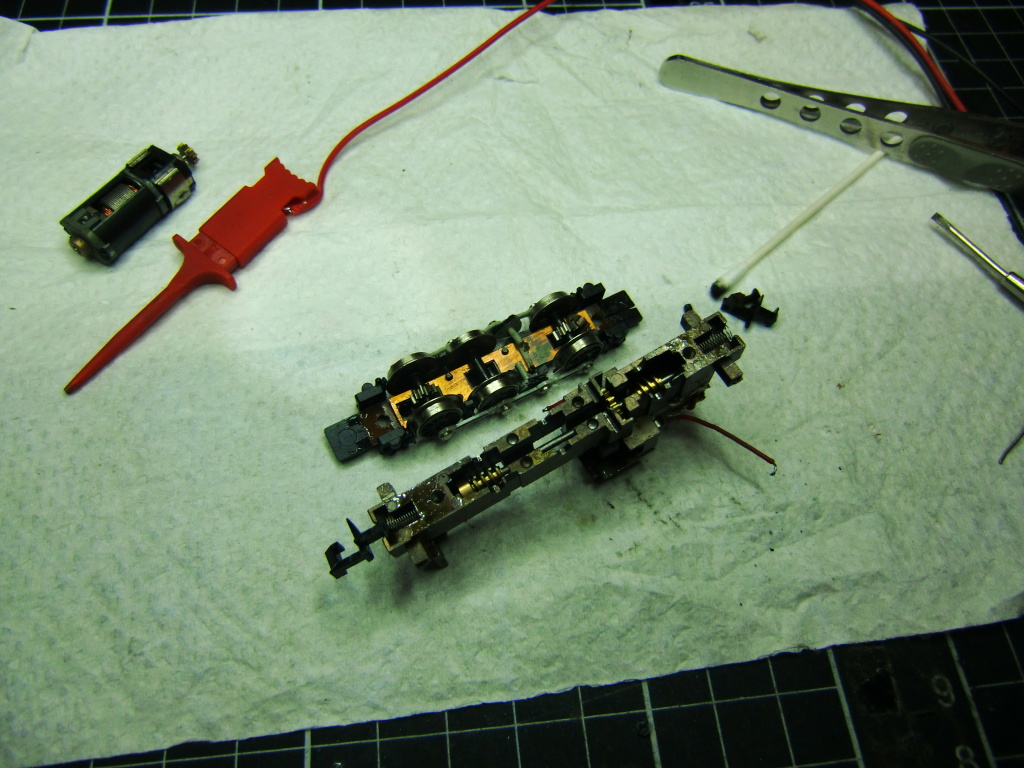

ロッドの位置を調整して、上から圧をかけてはめ込みます。ようやく片側終了です。トラクションタイヤ1つ交換するのもこの手の車両は大変です。もう片側も同じように作業します。

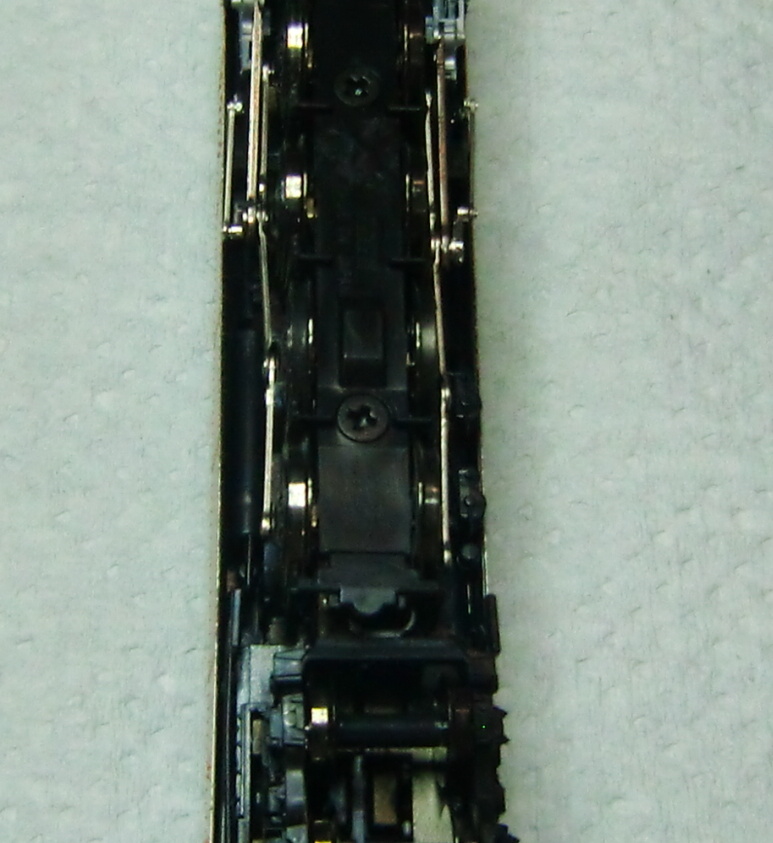

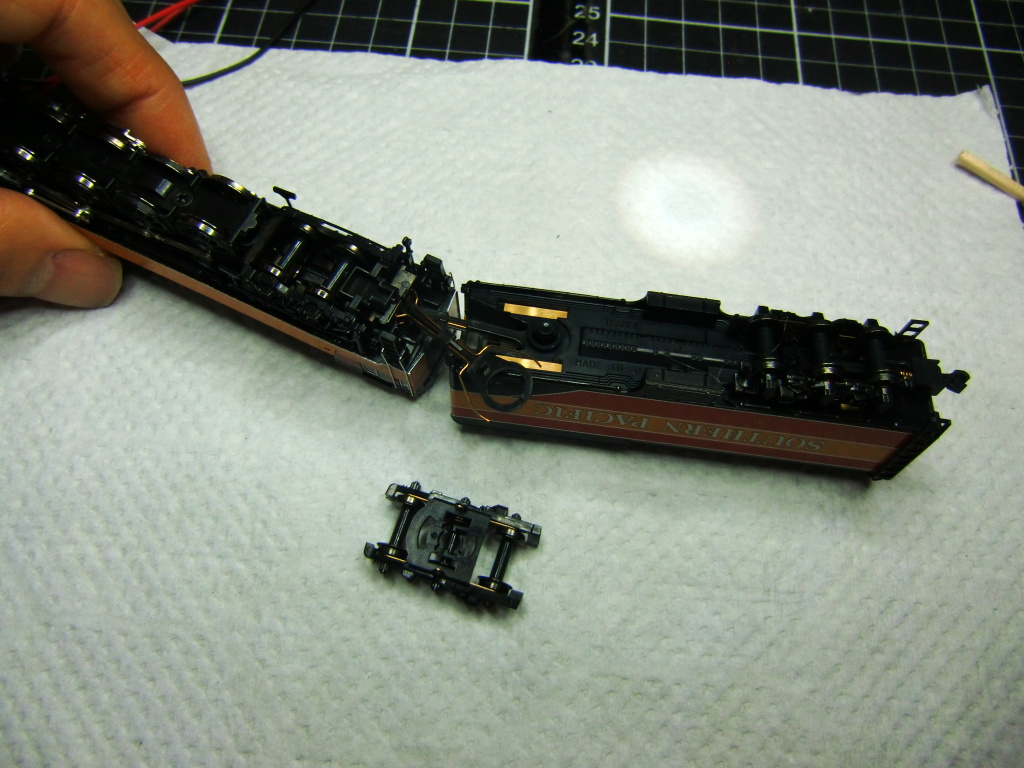

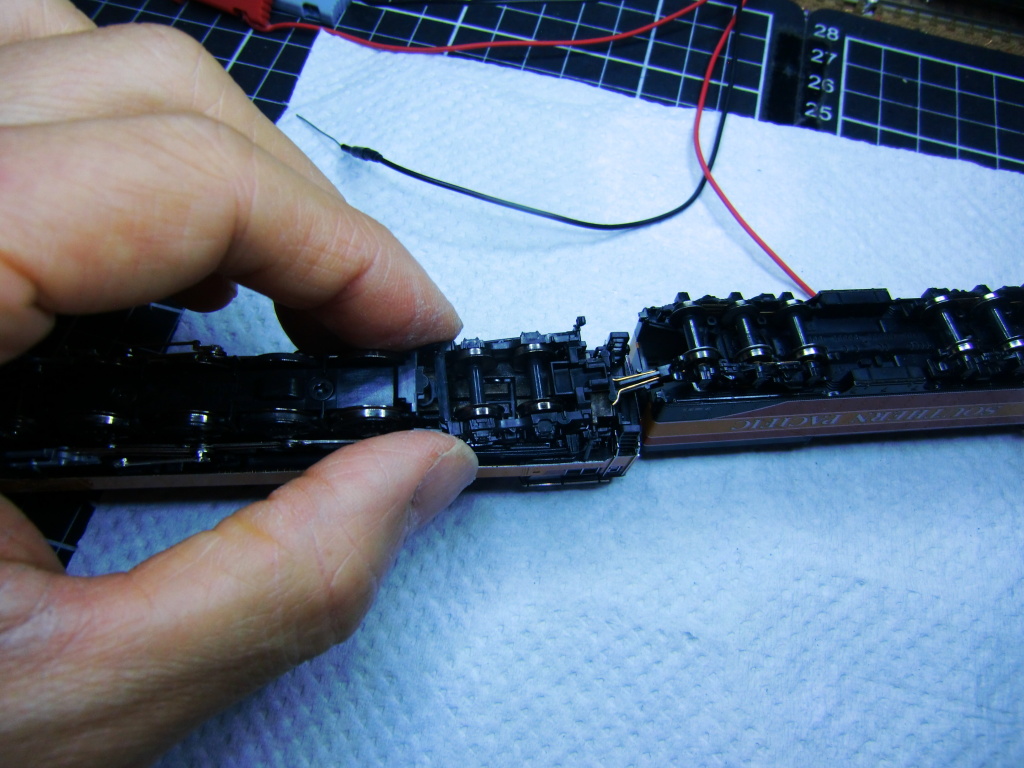

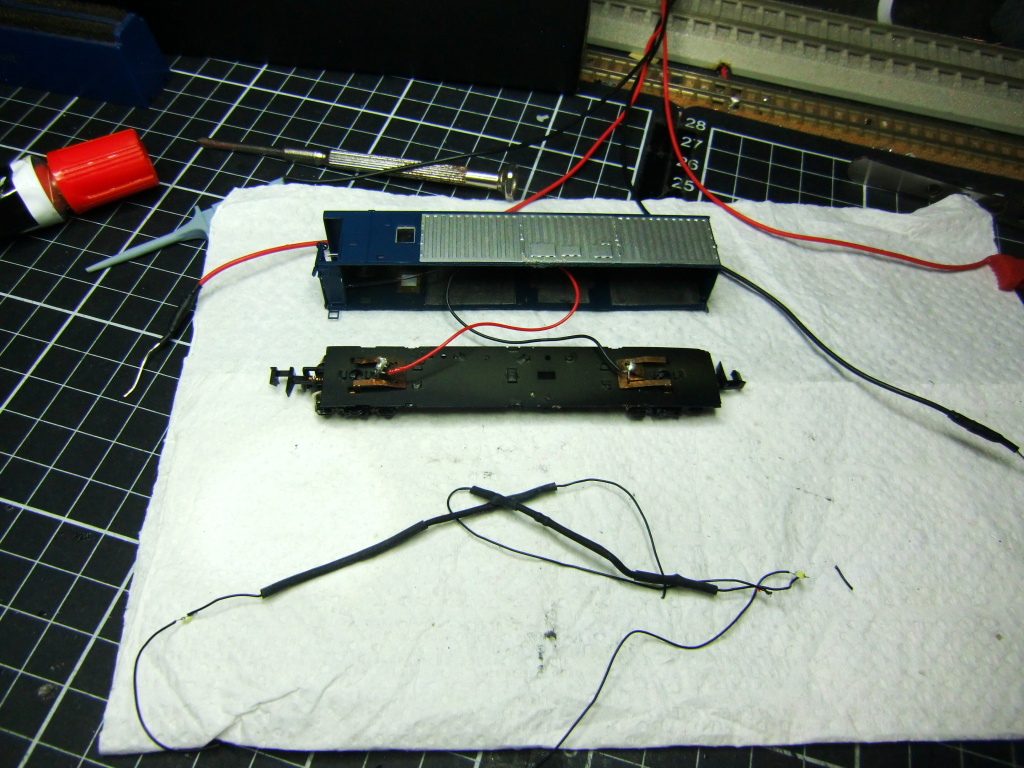

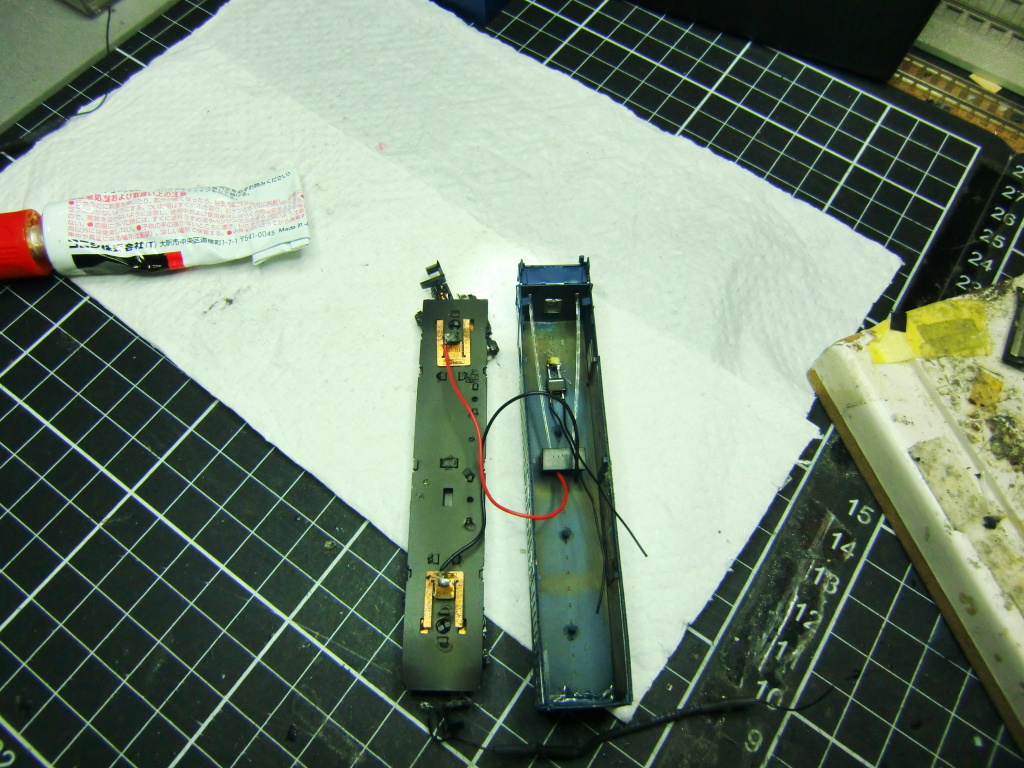

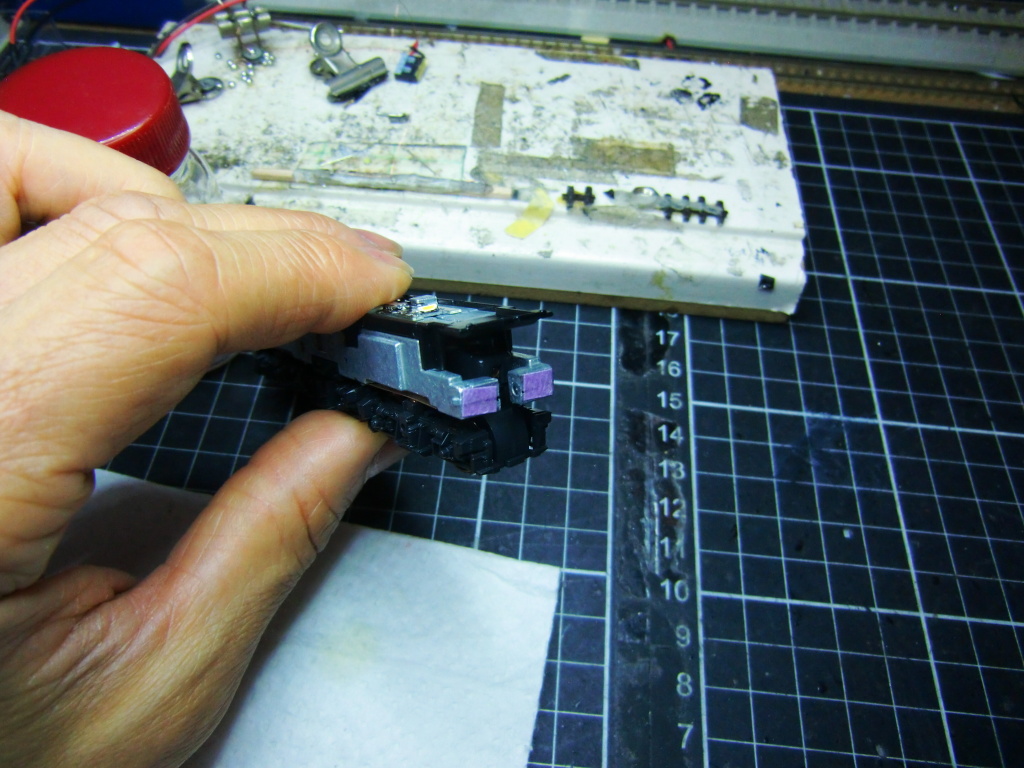

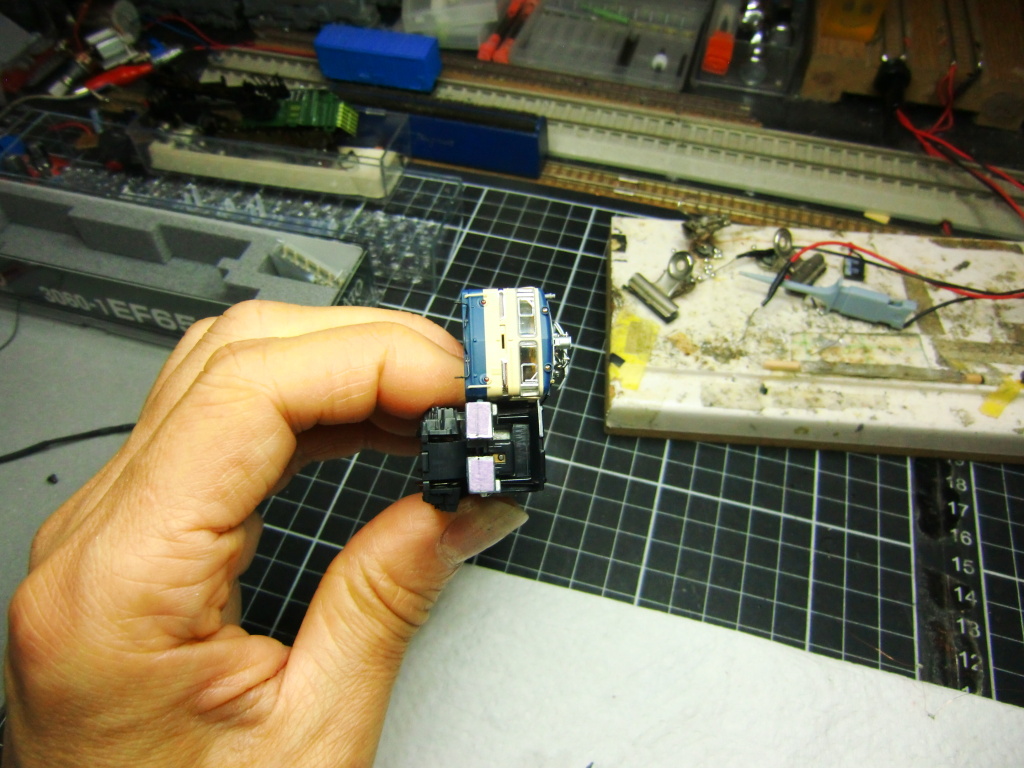

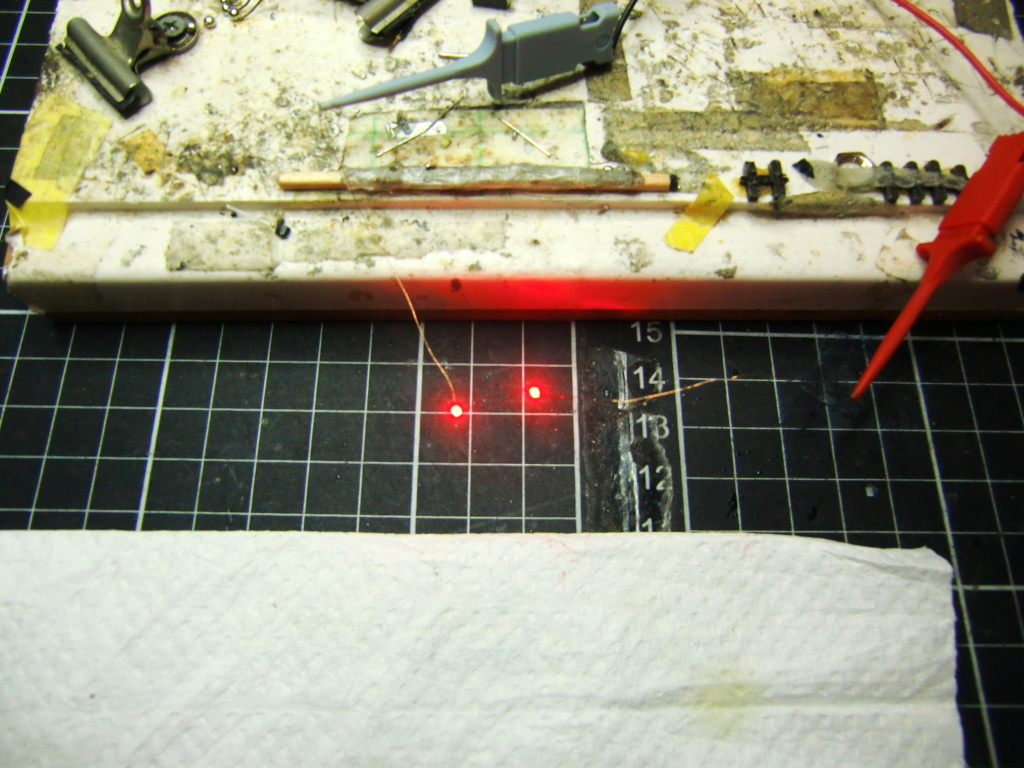

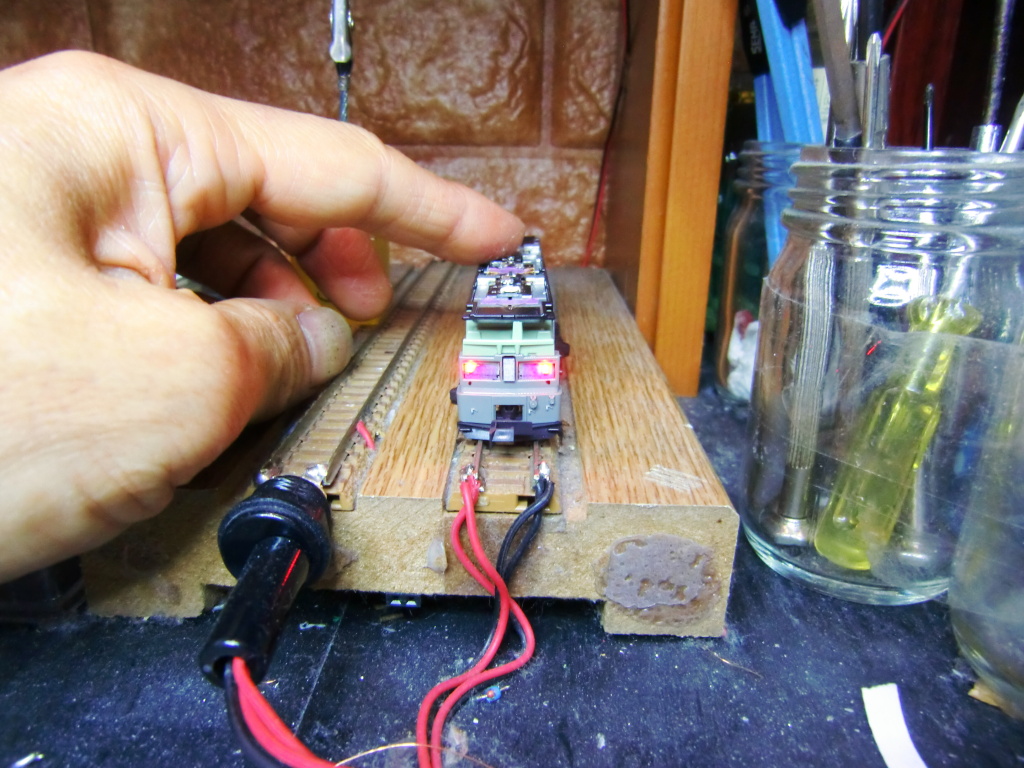

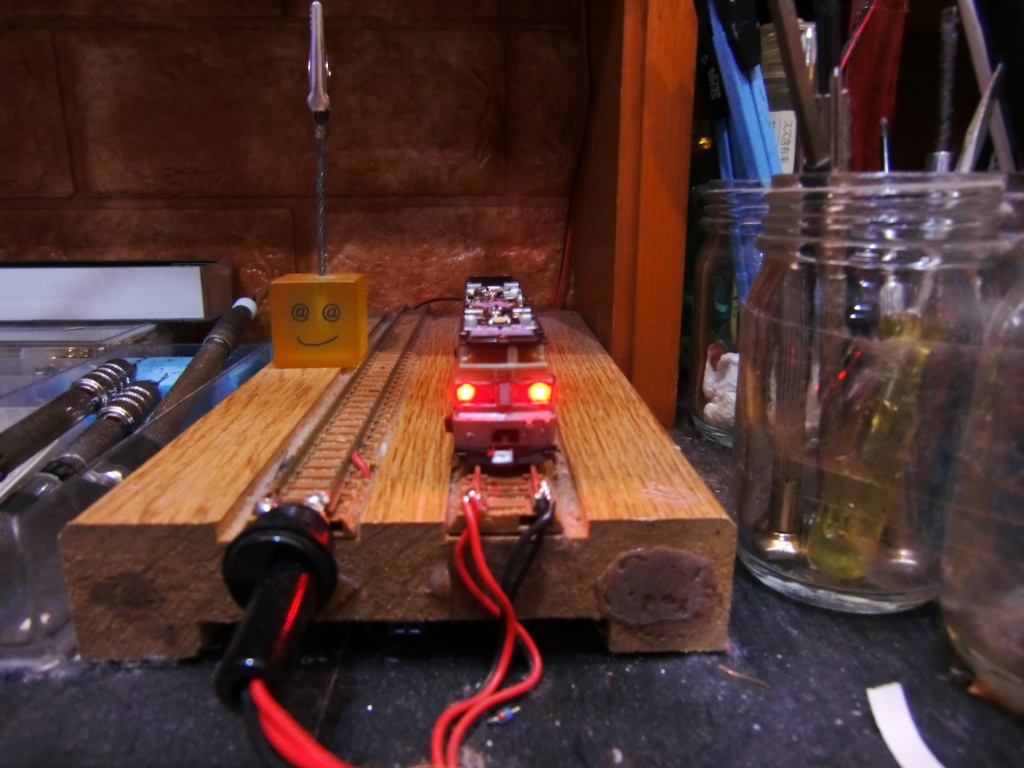

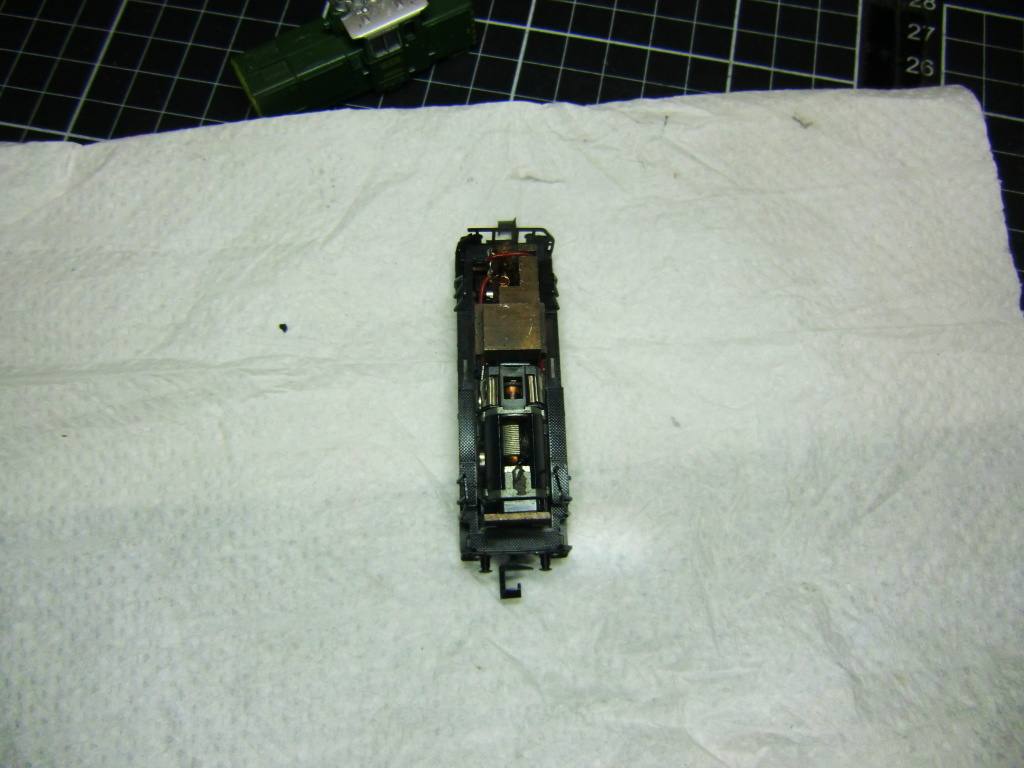

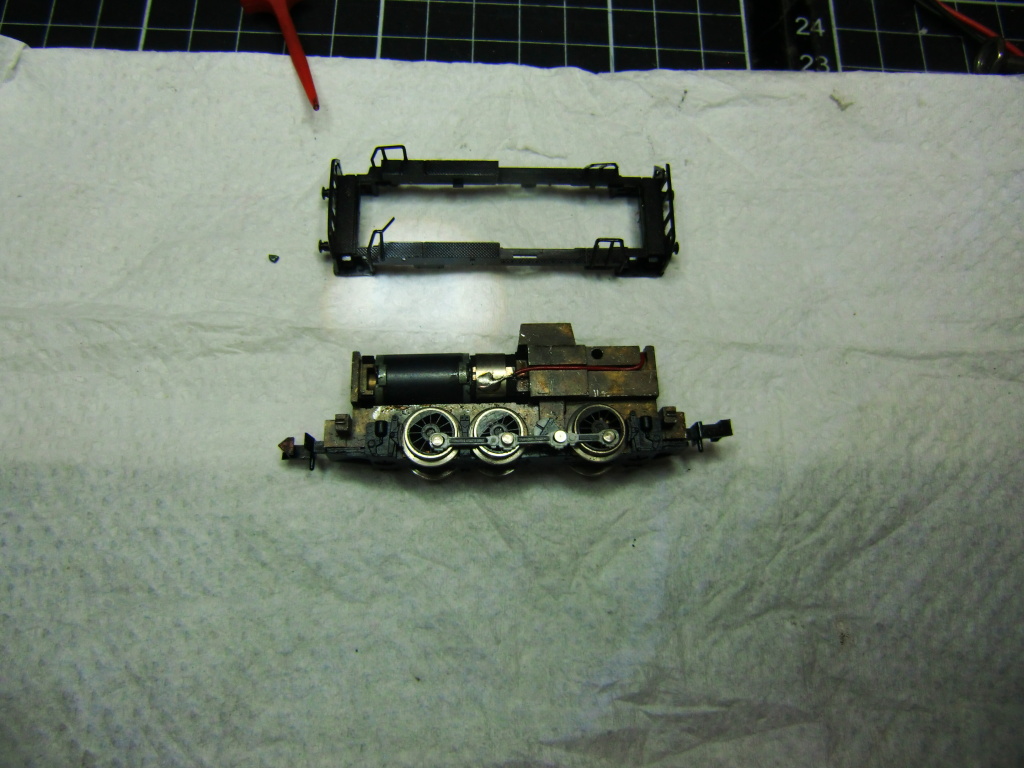

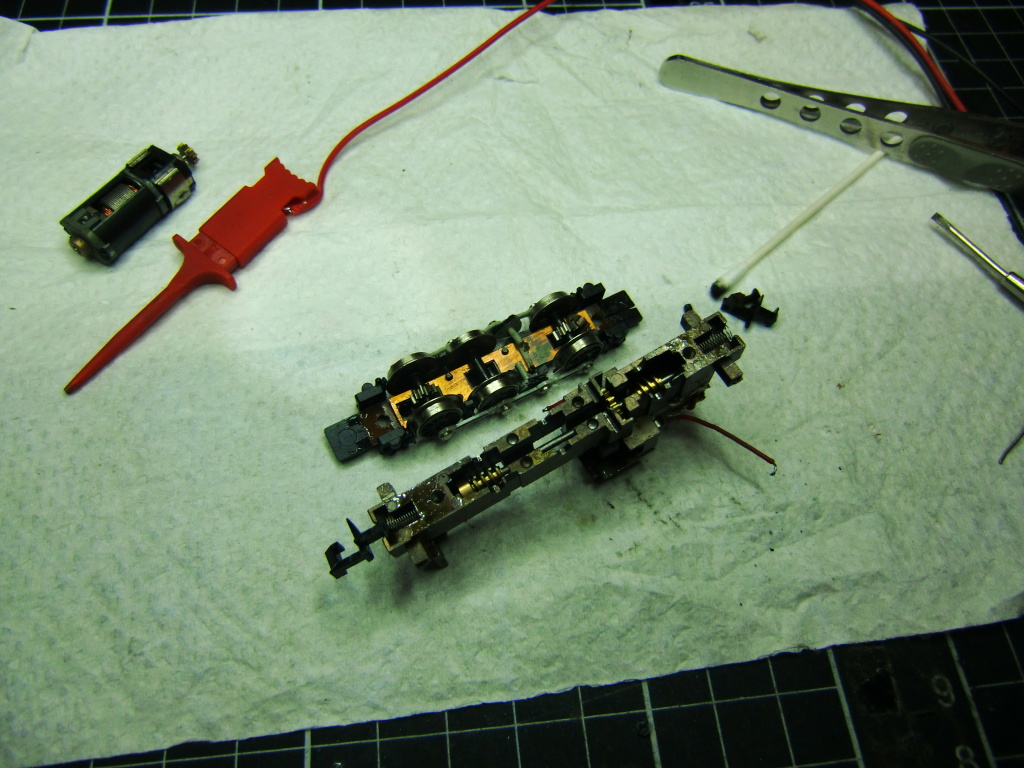

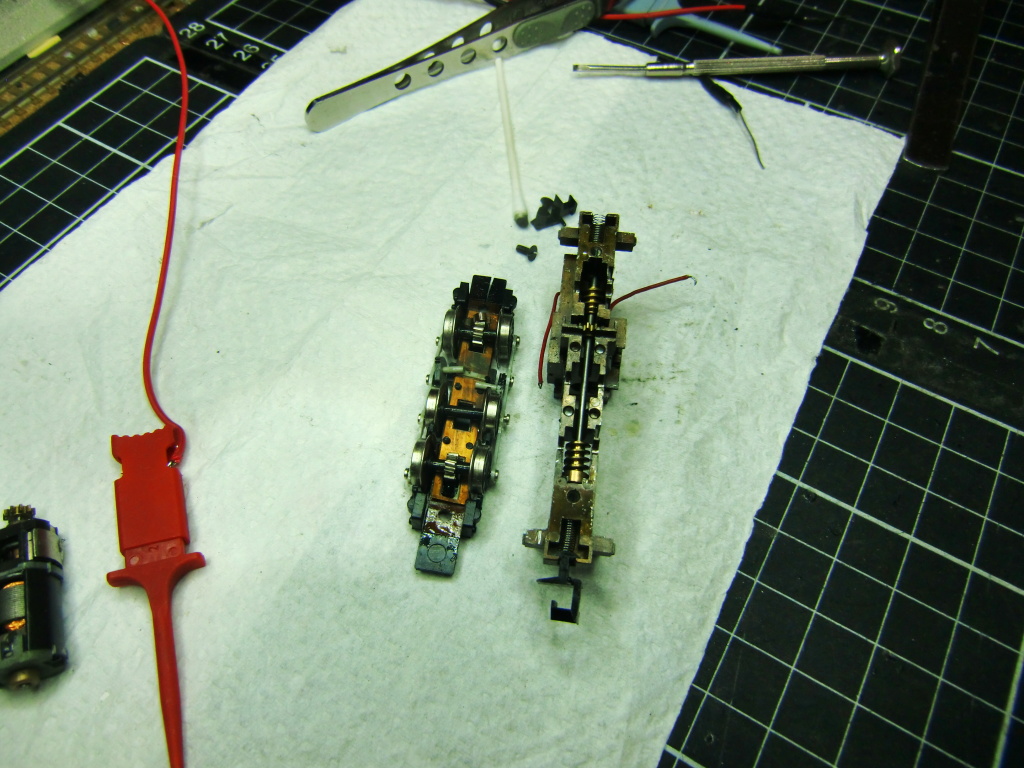

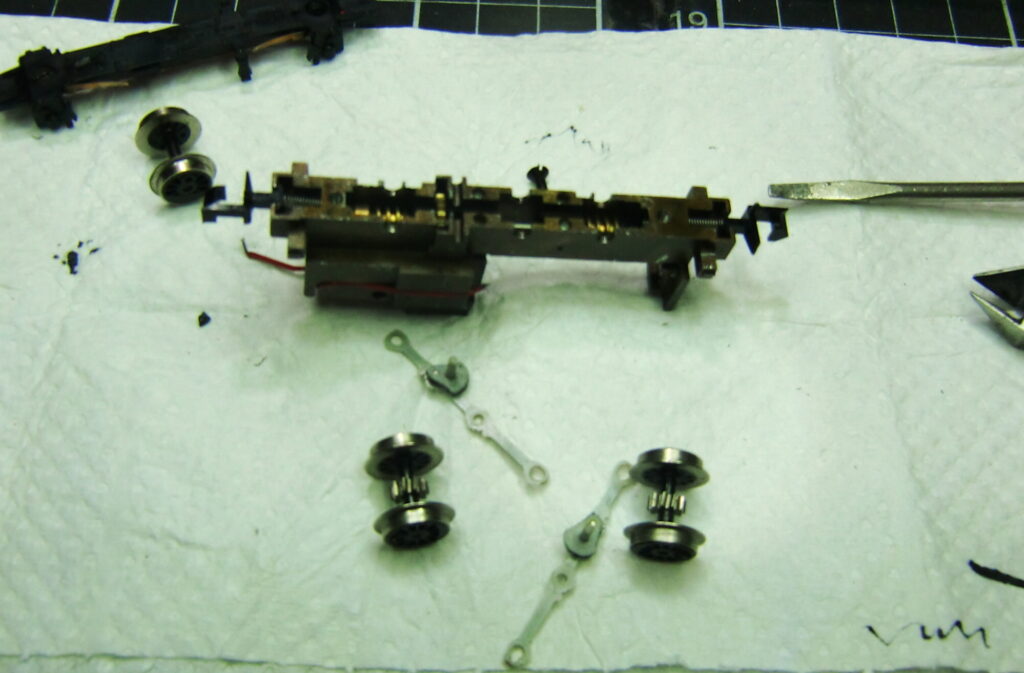

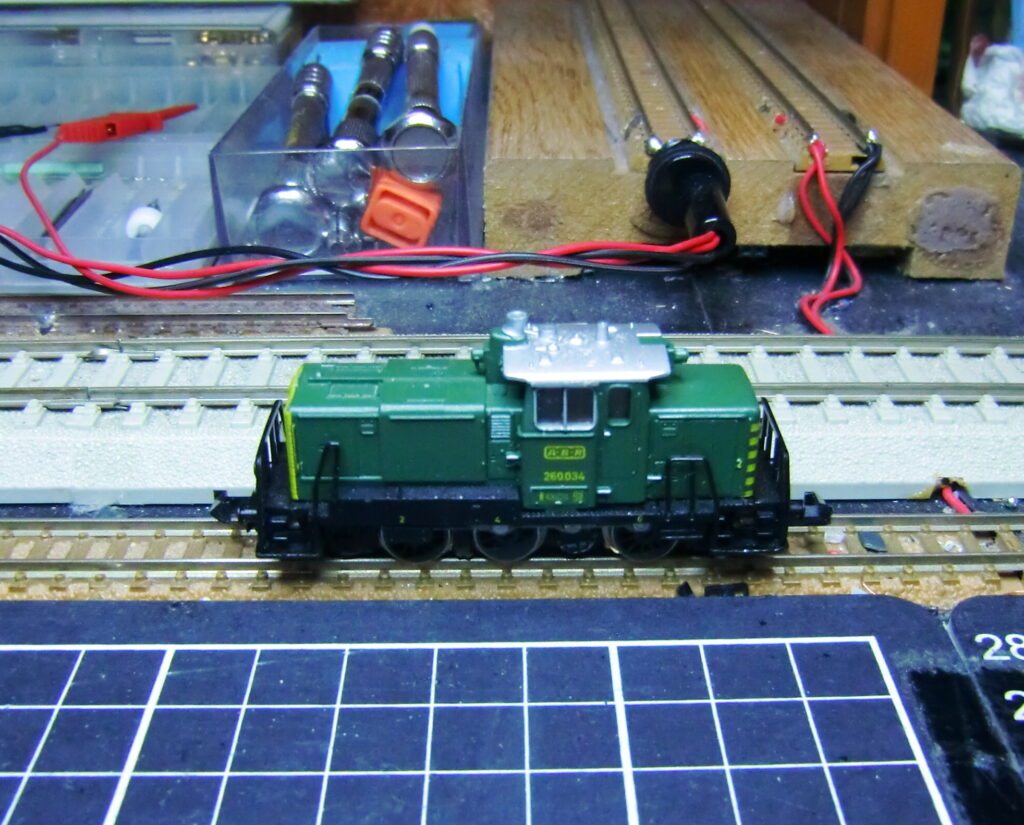

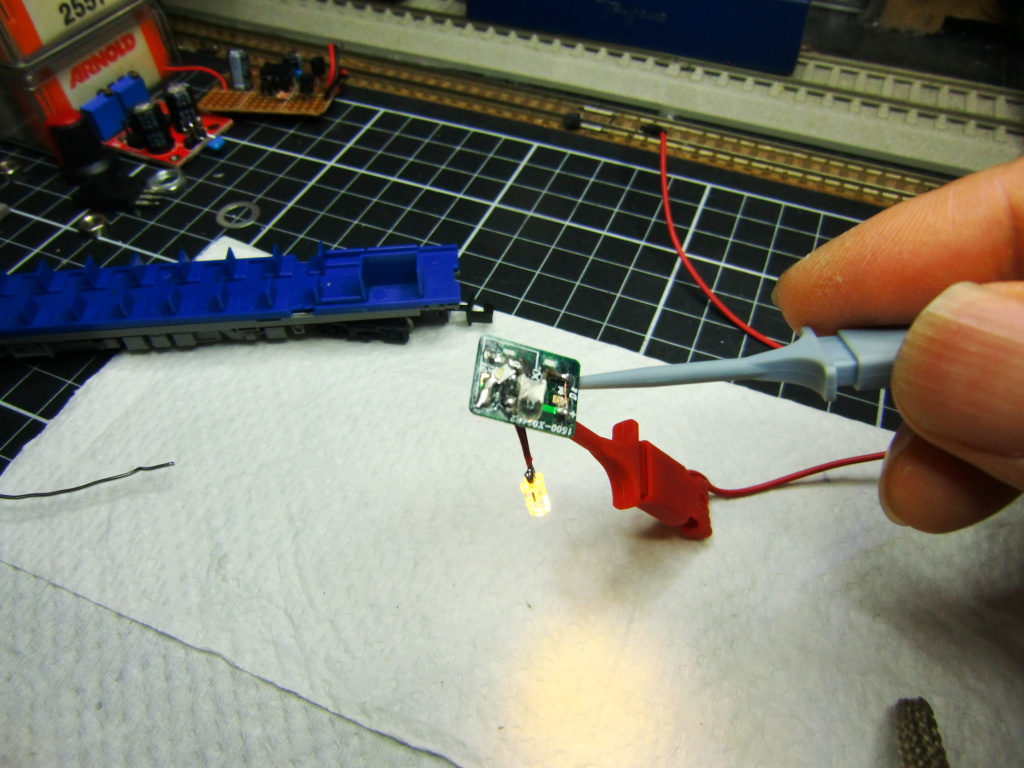

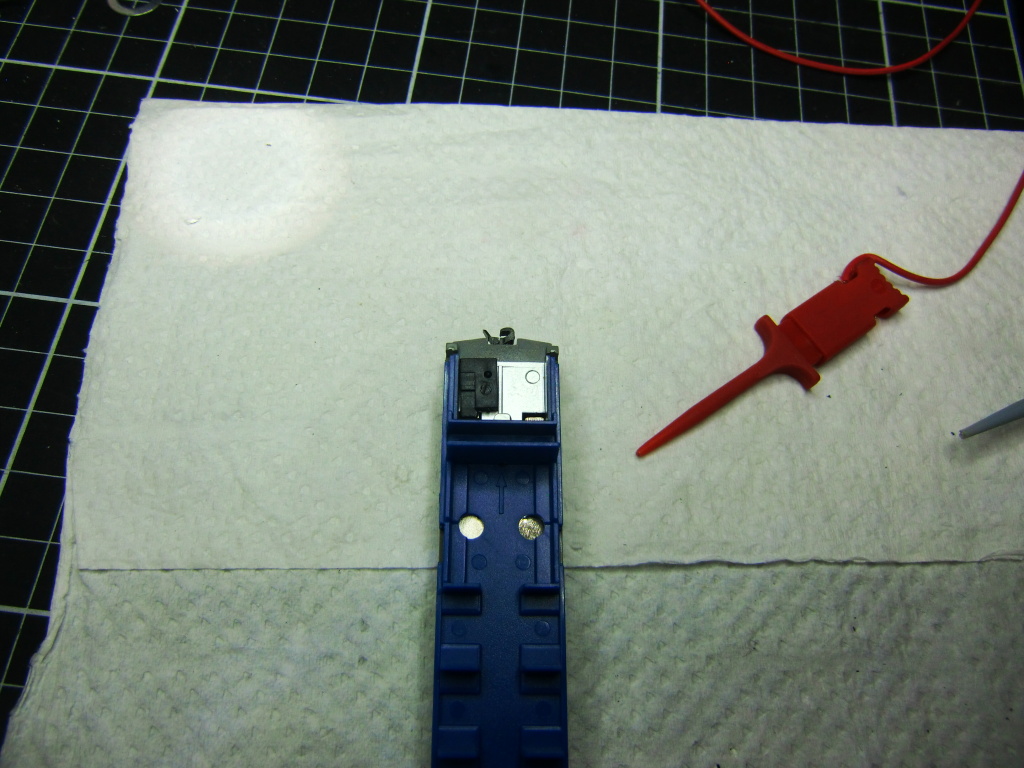

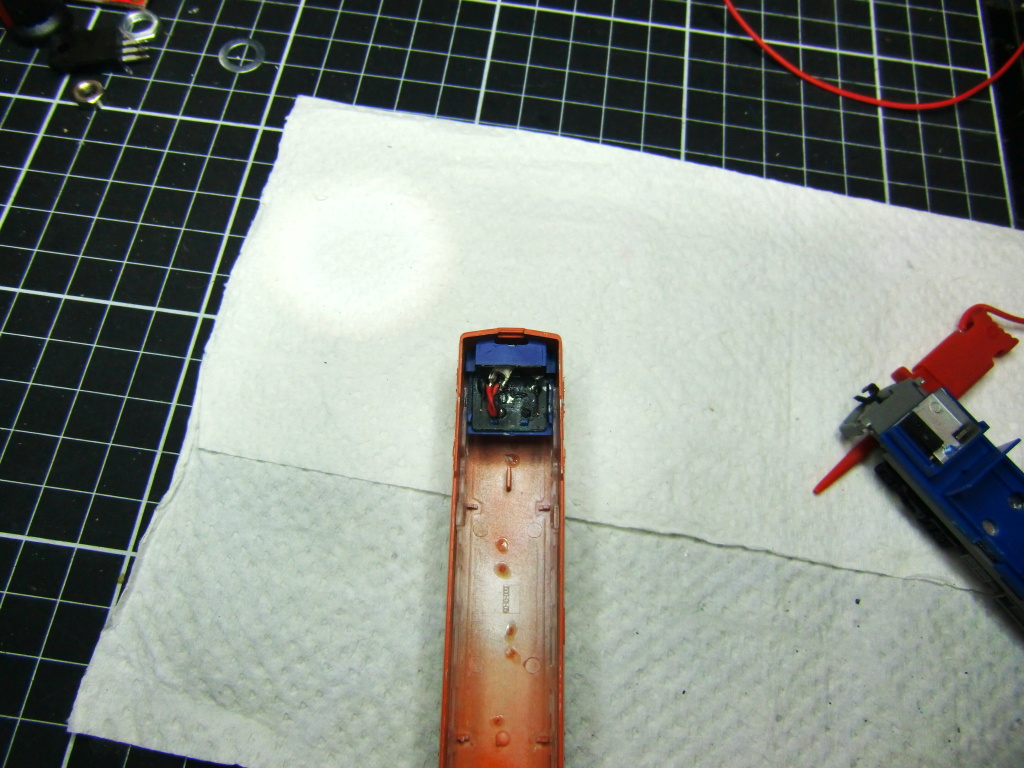

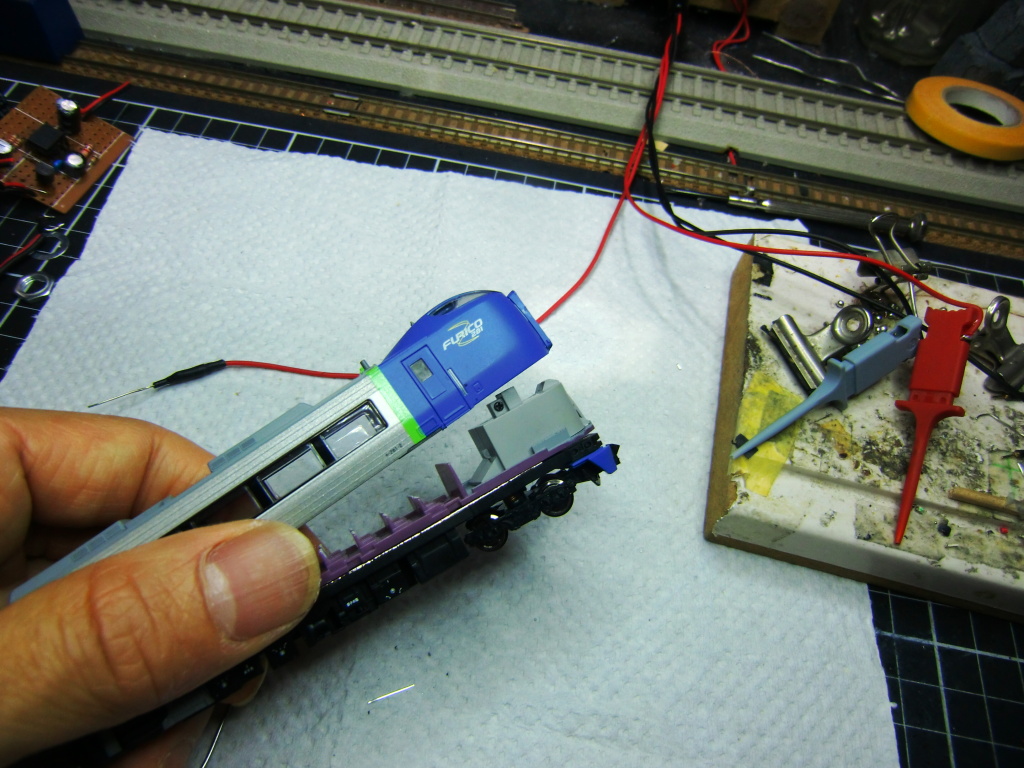

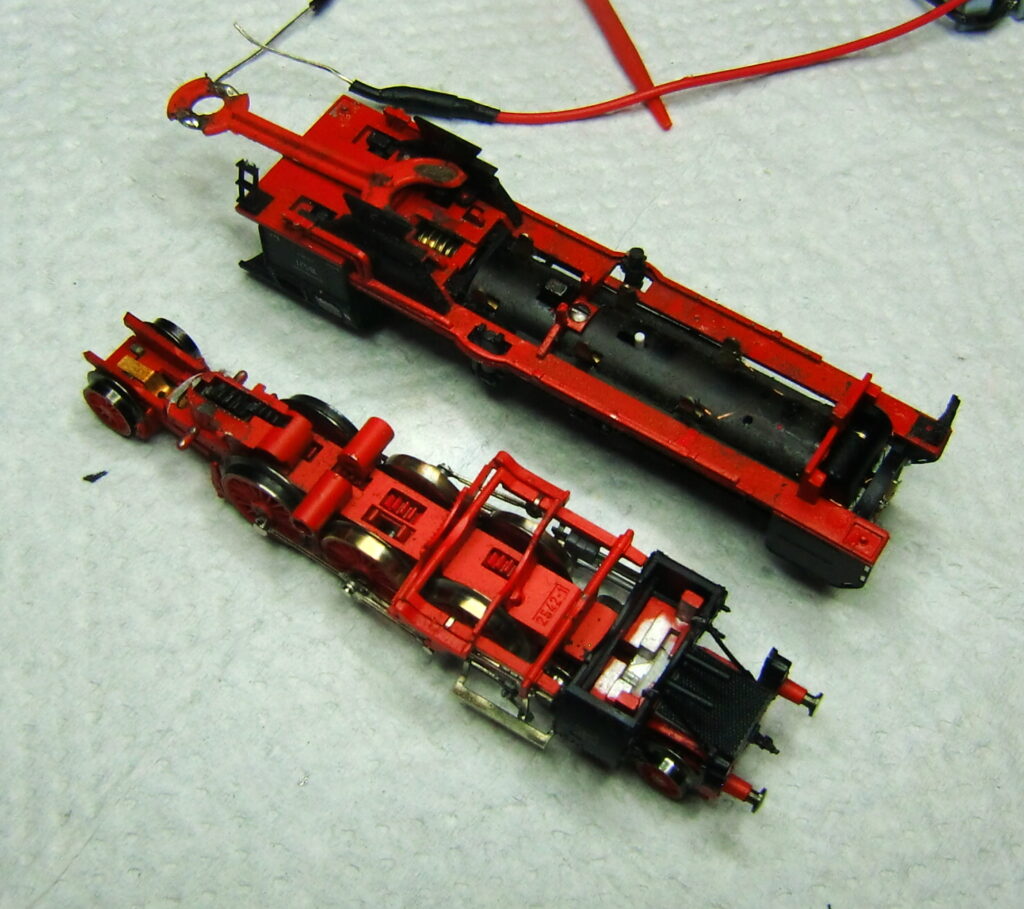

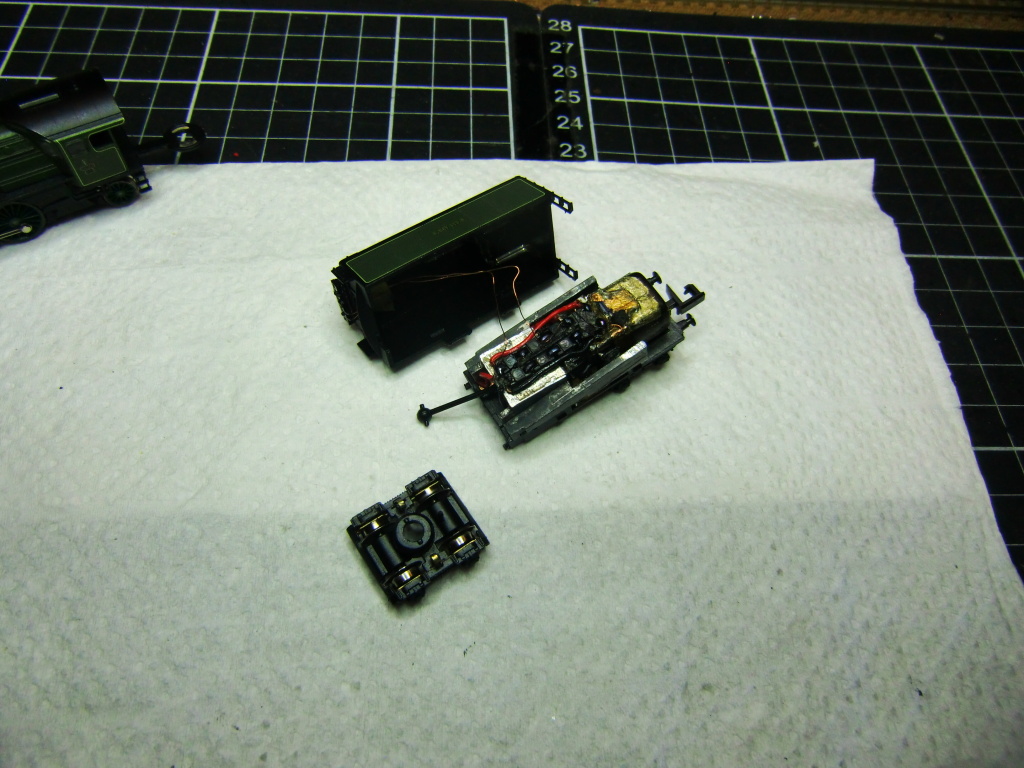

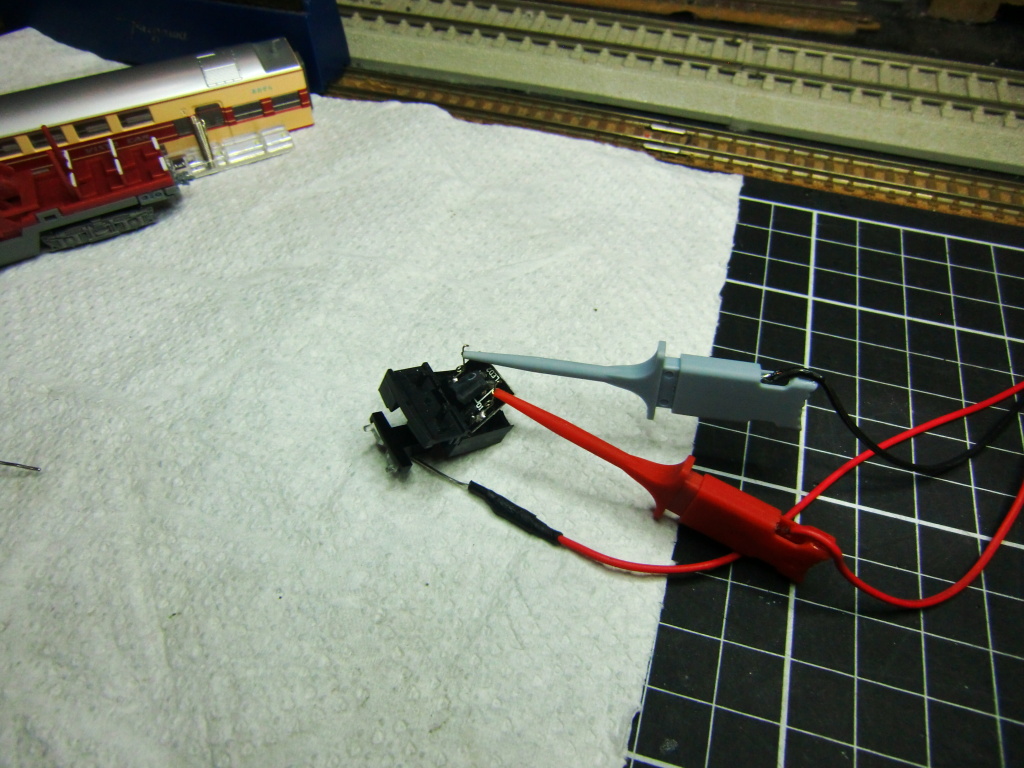

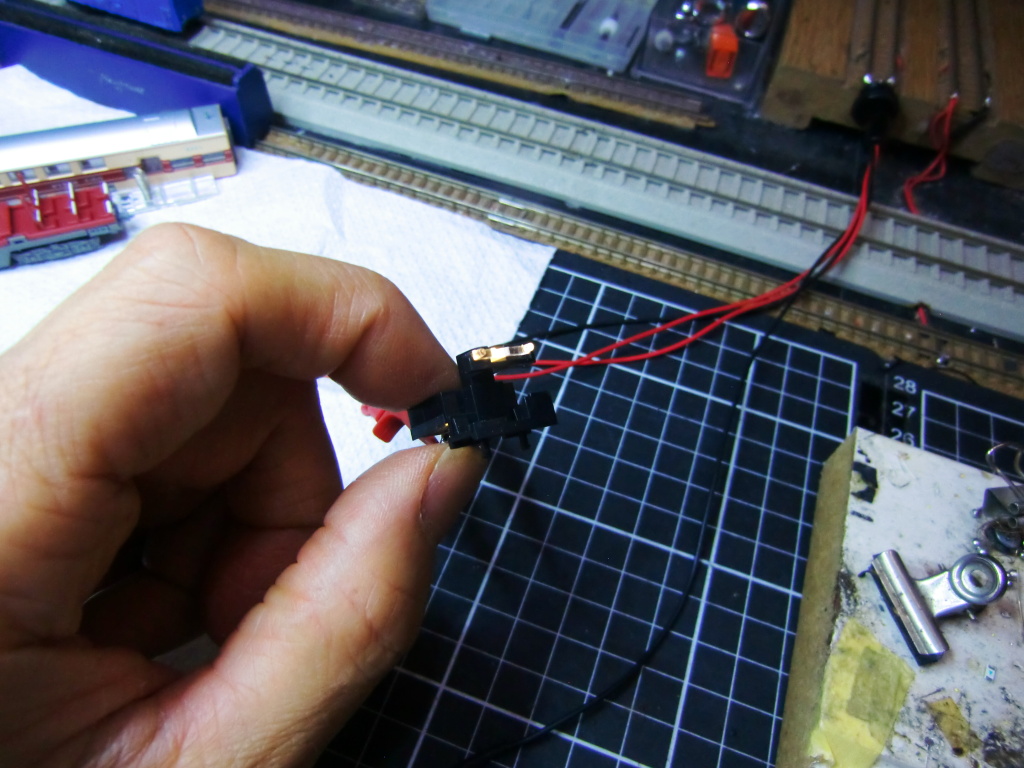

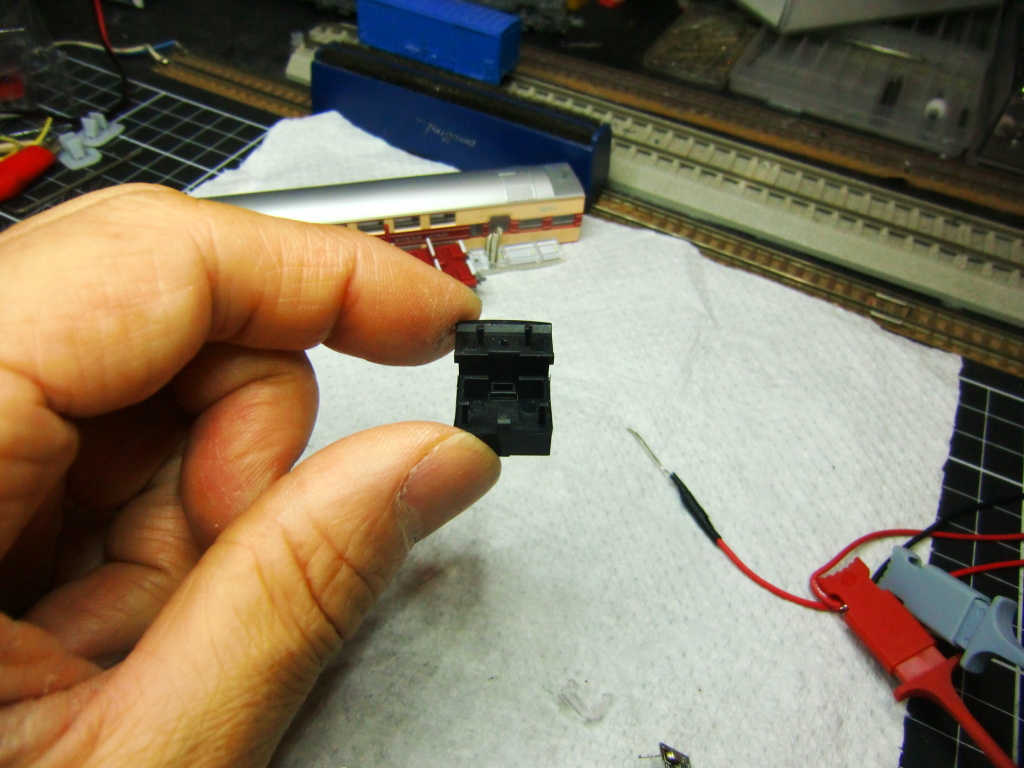

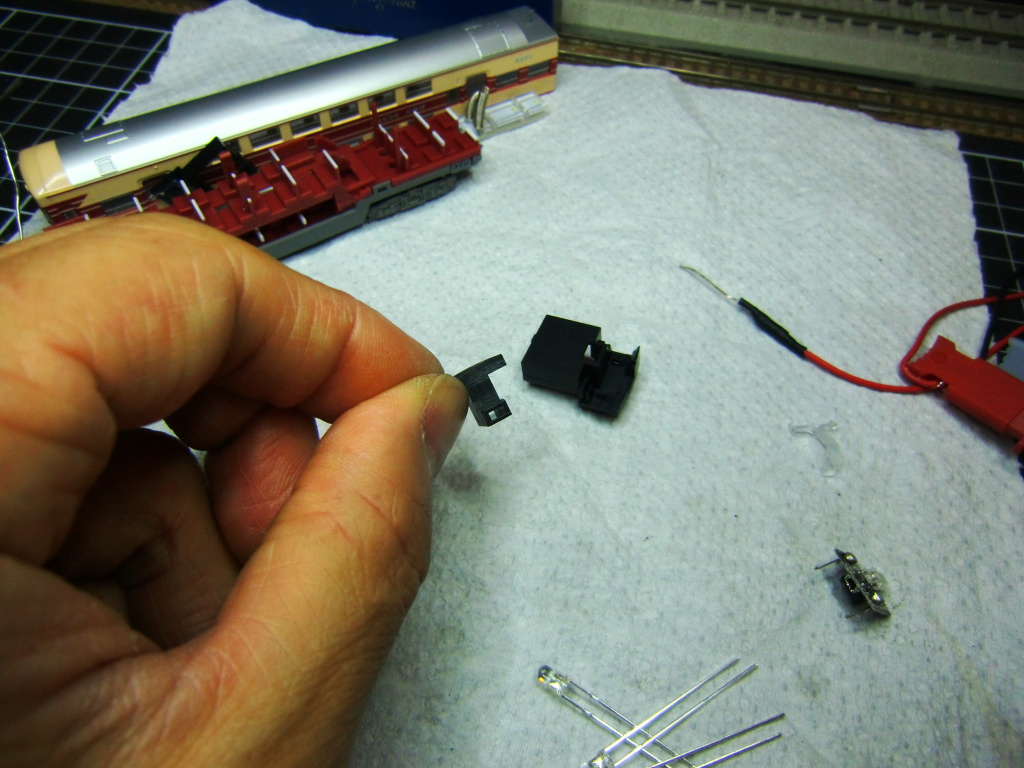

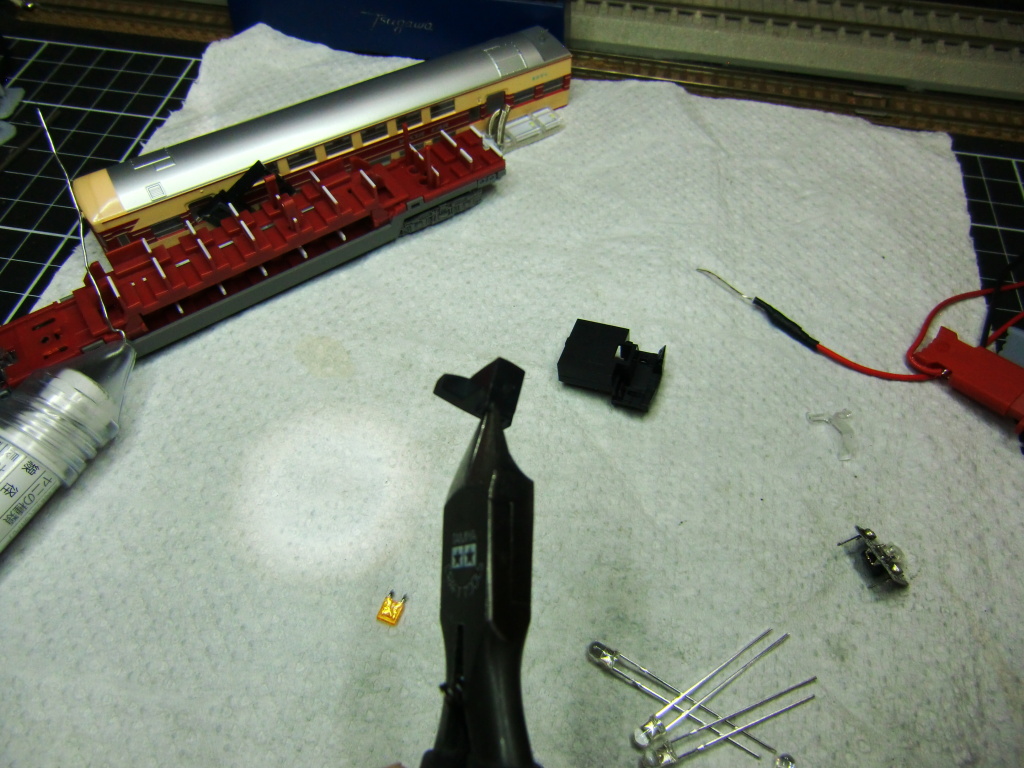

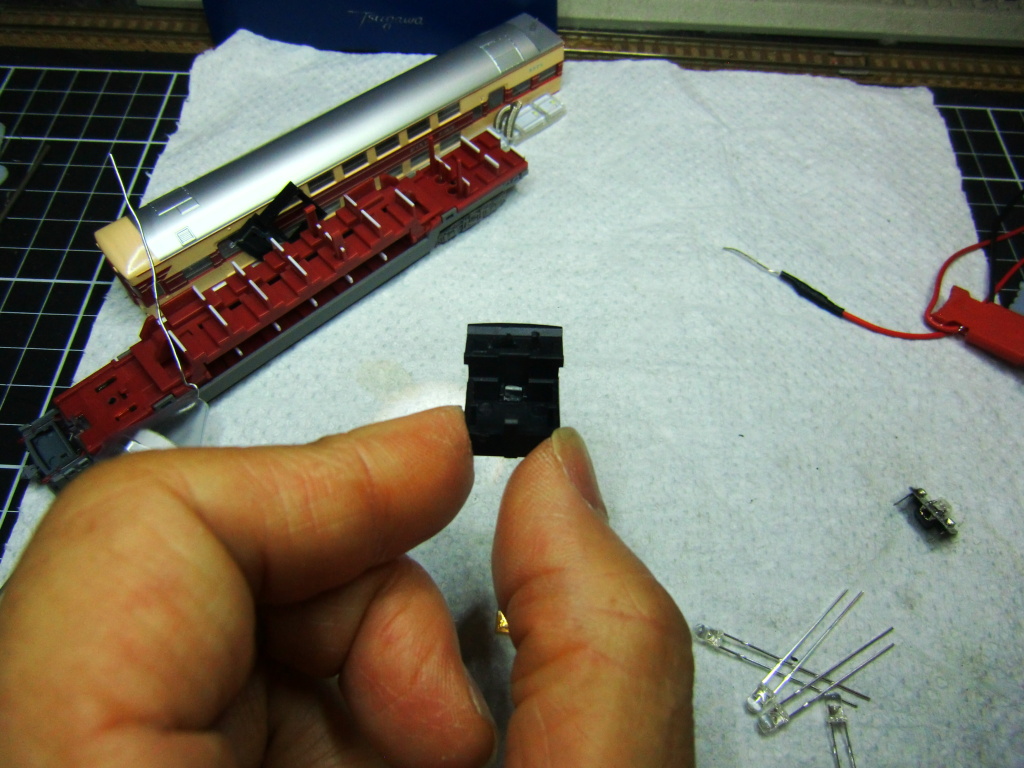

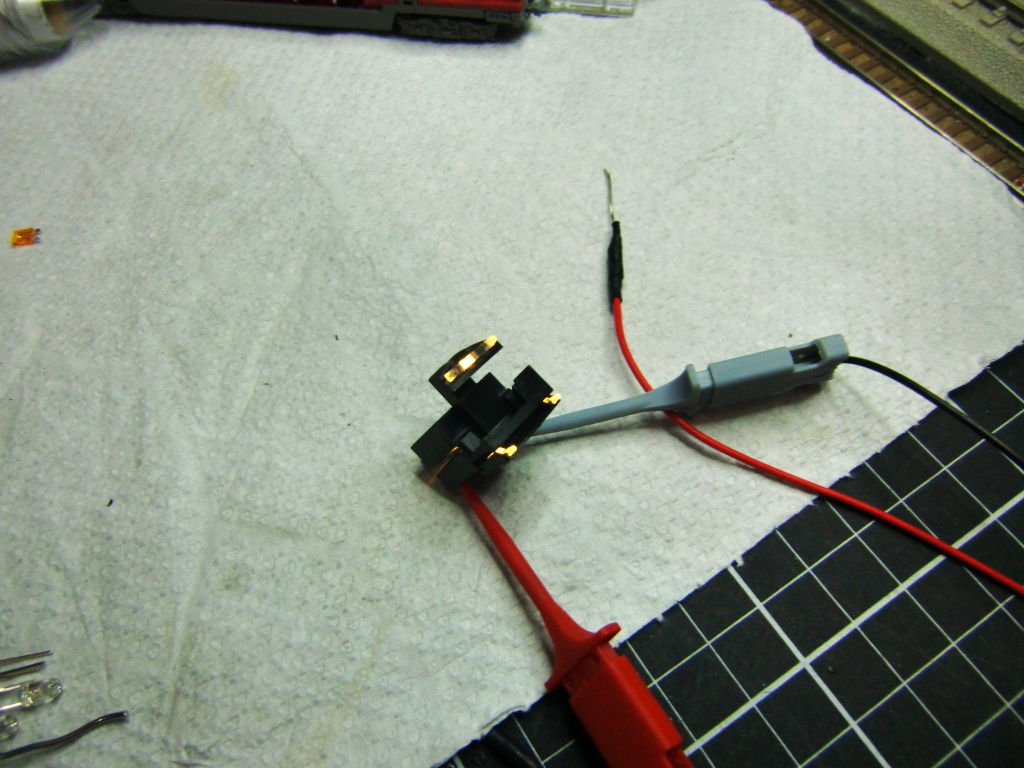

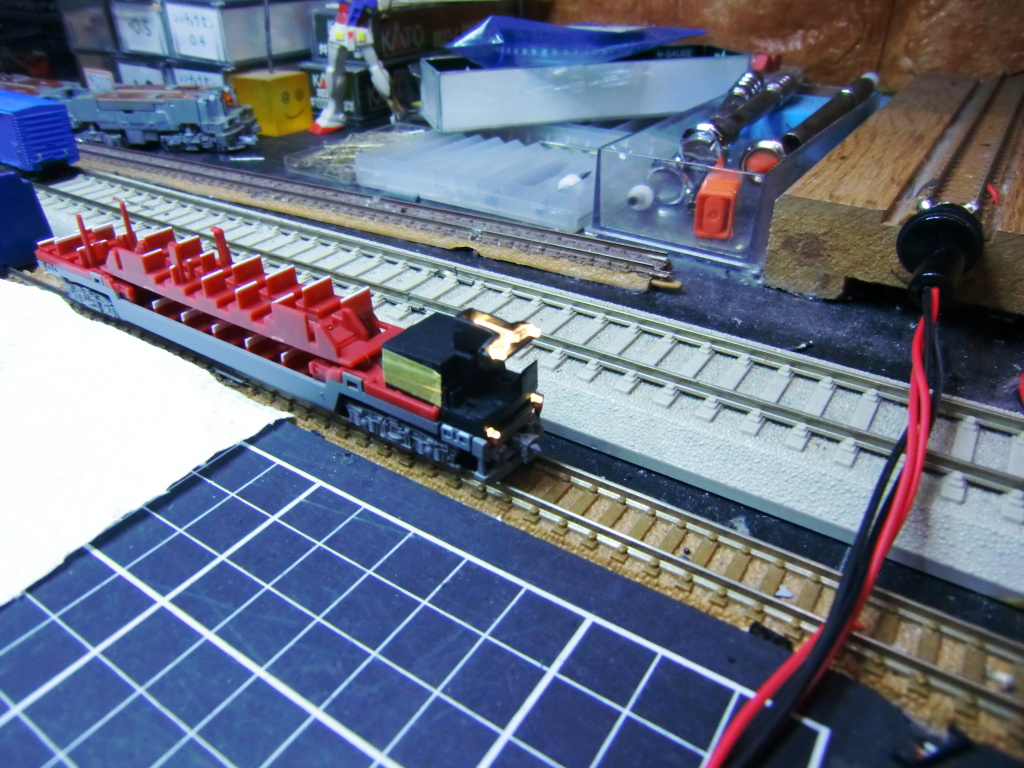

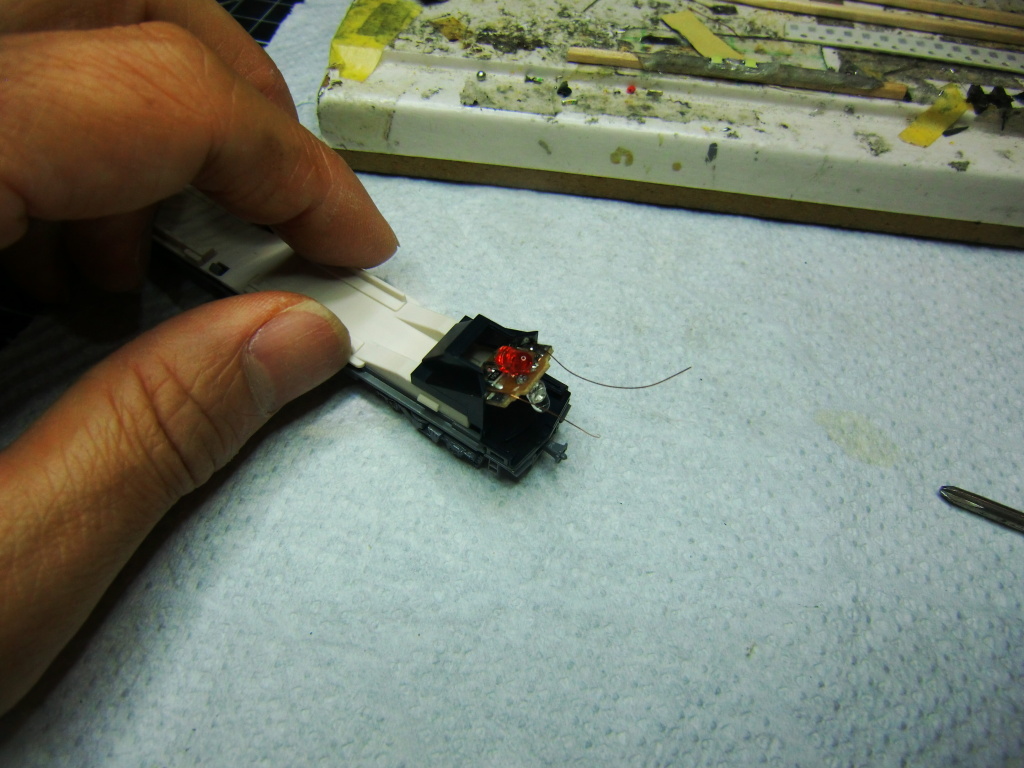

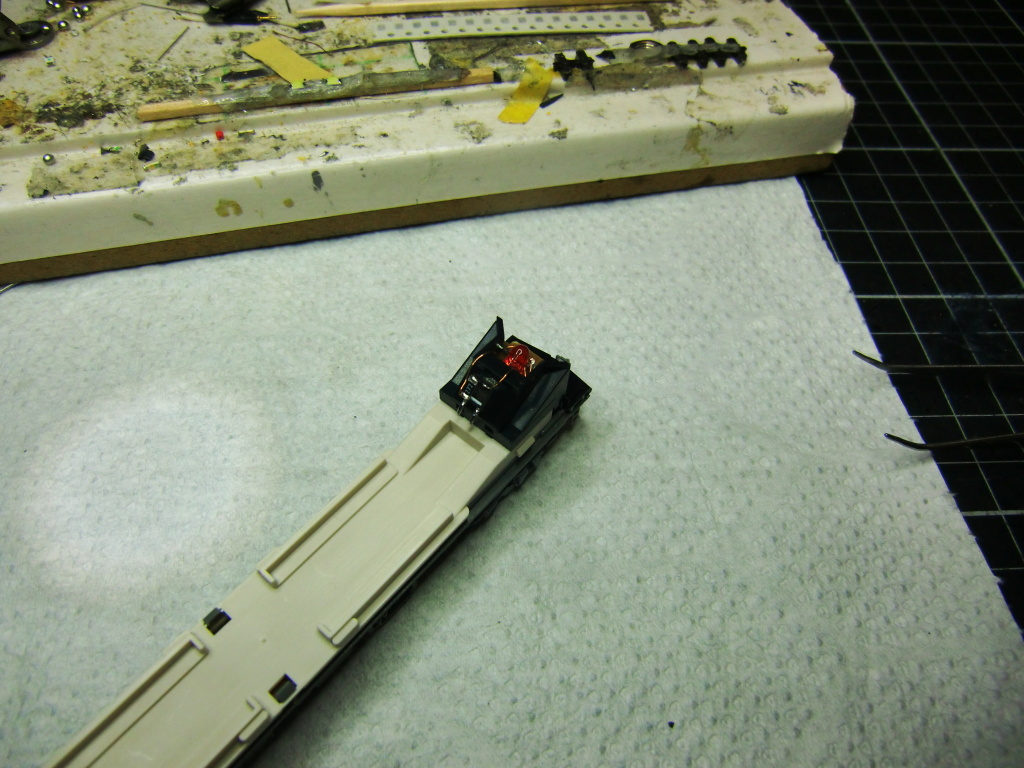

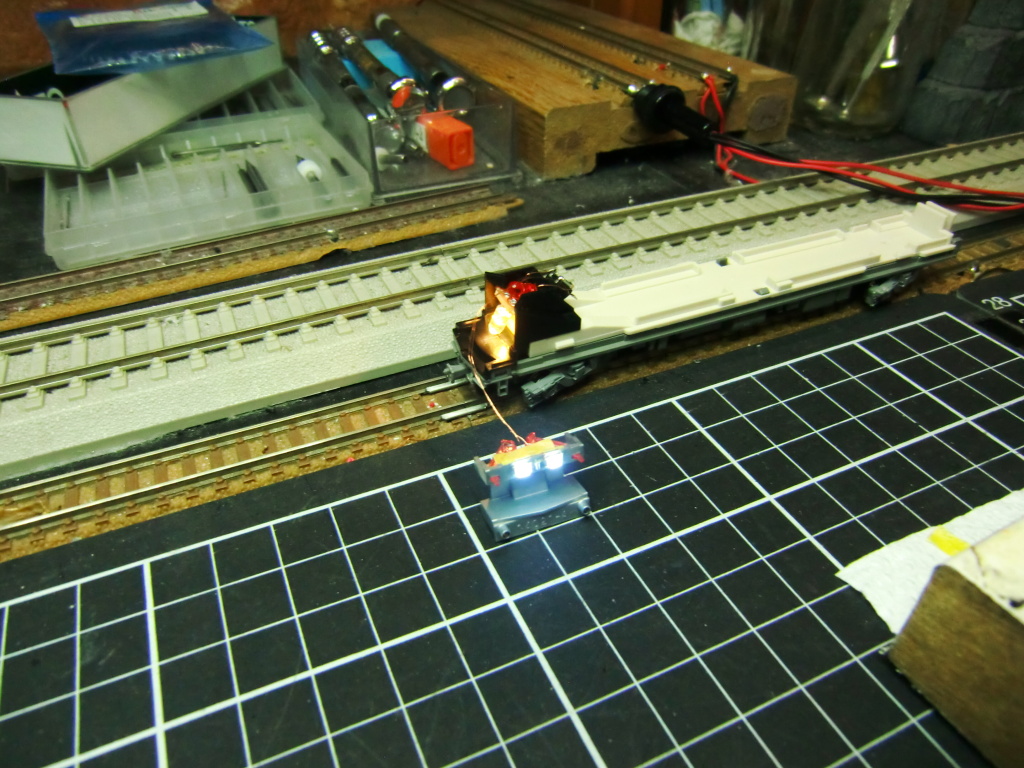

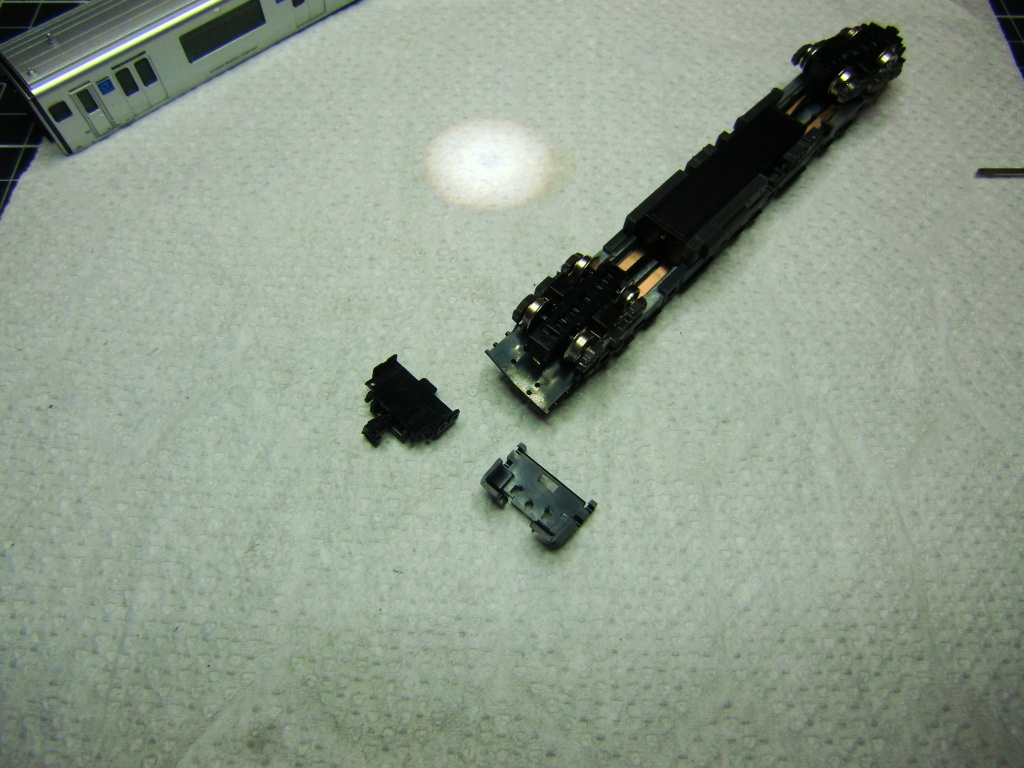

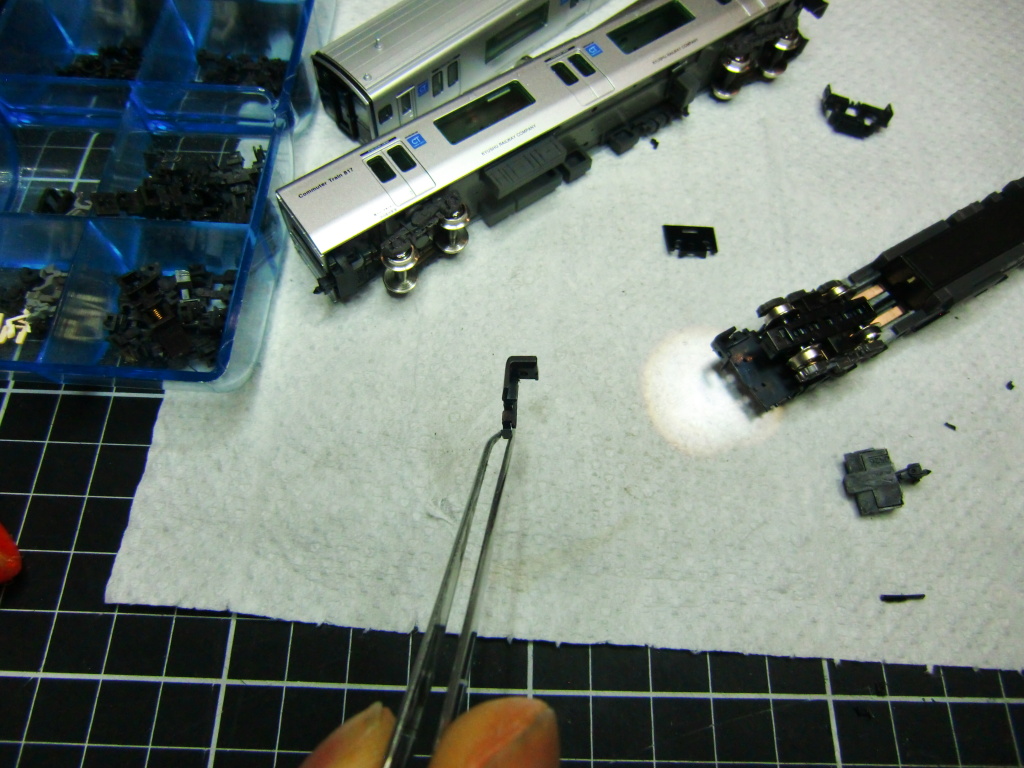

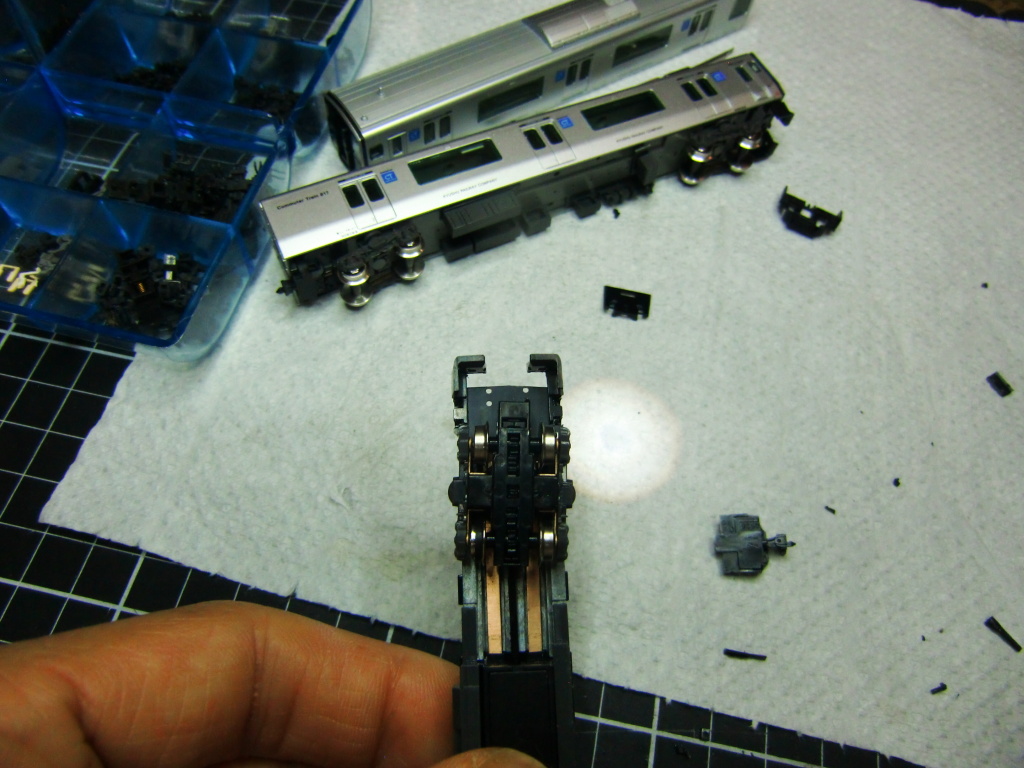

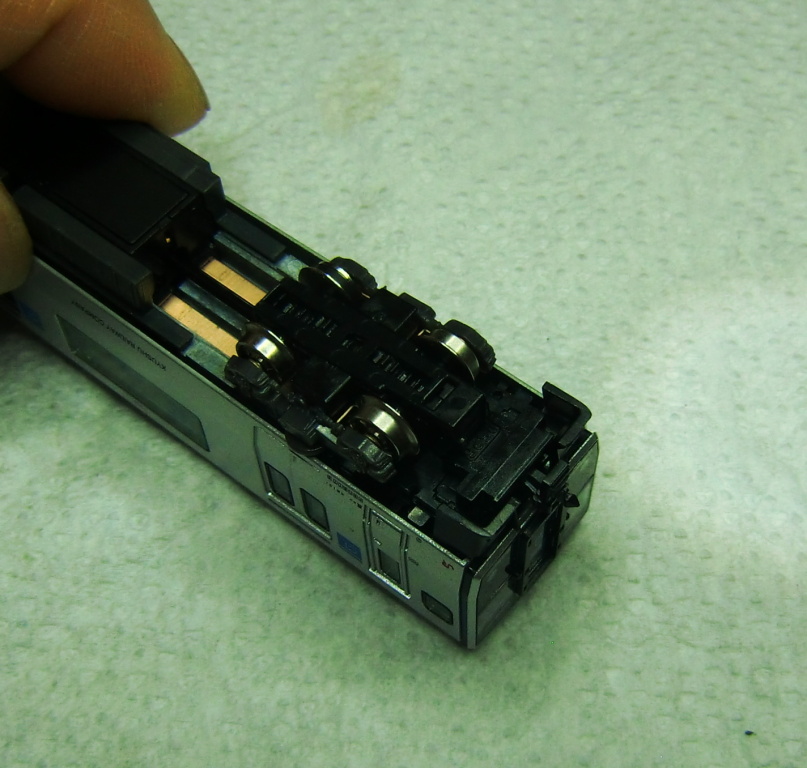

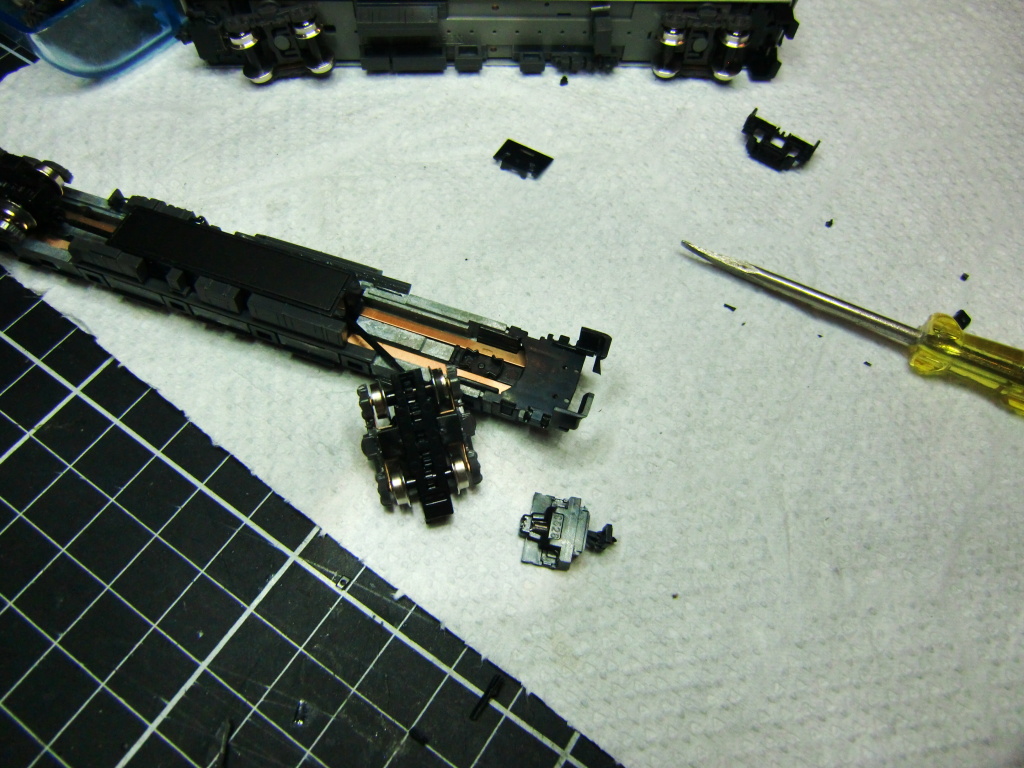

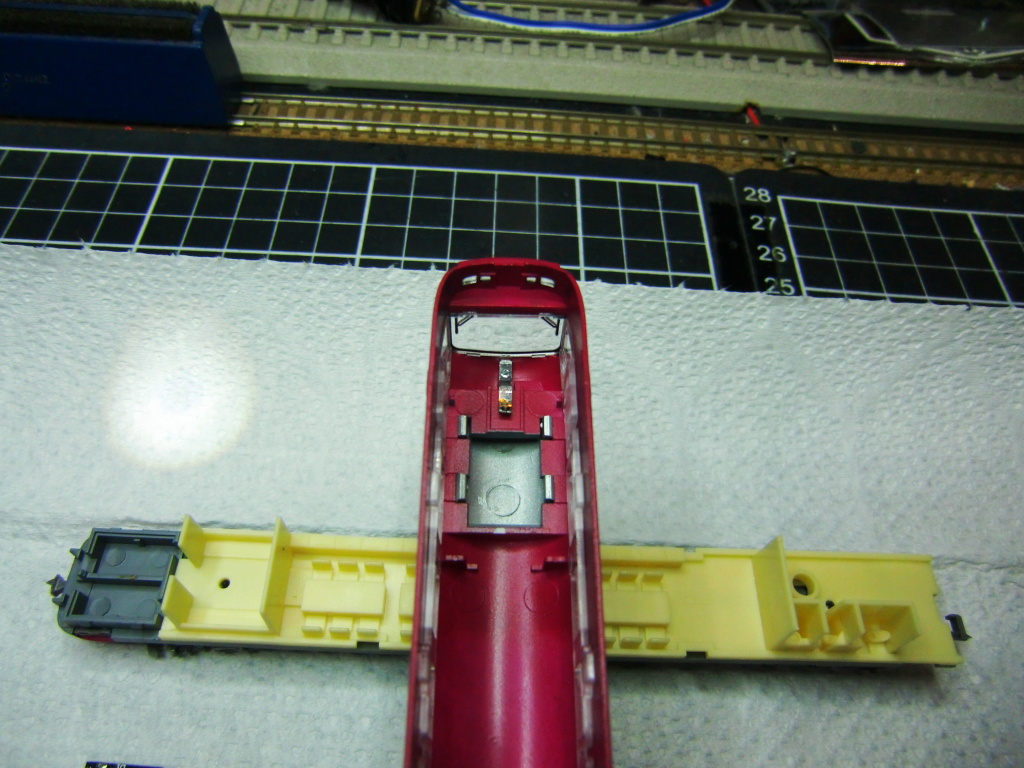

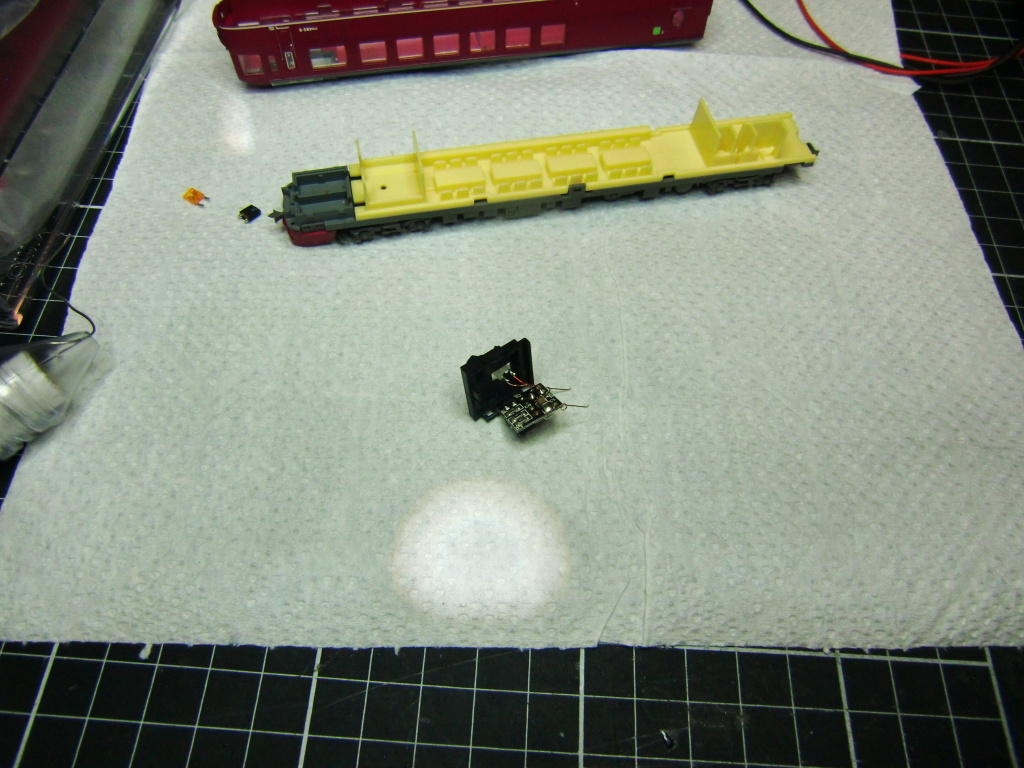

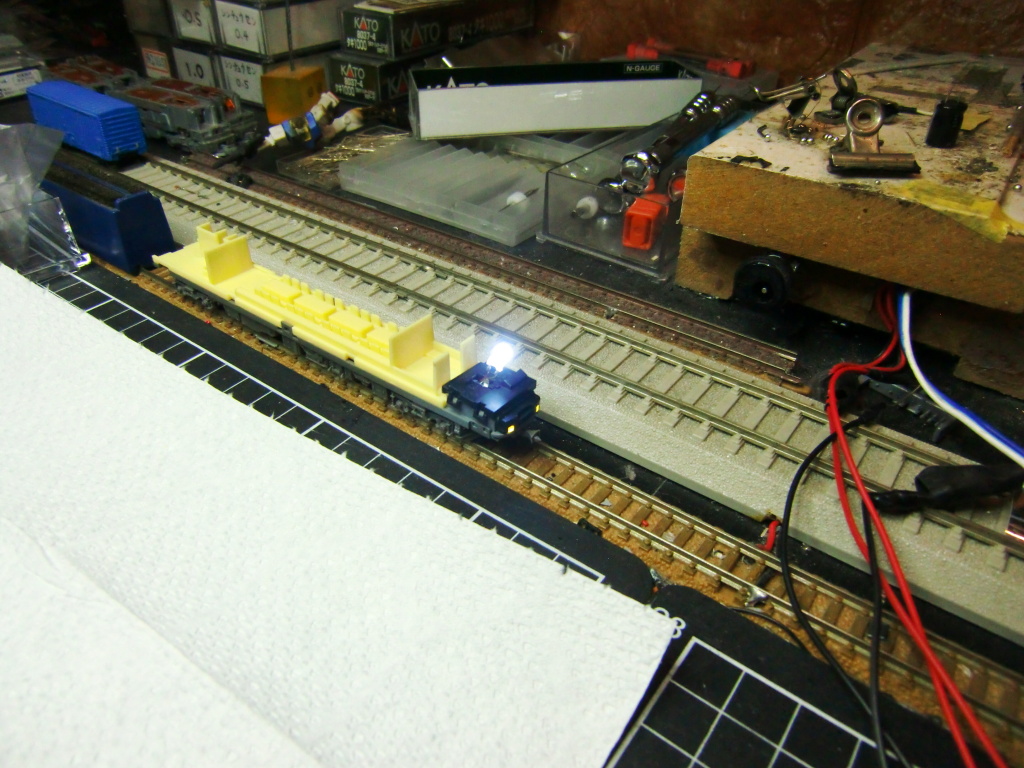

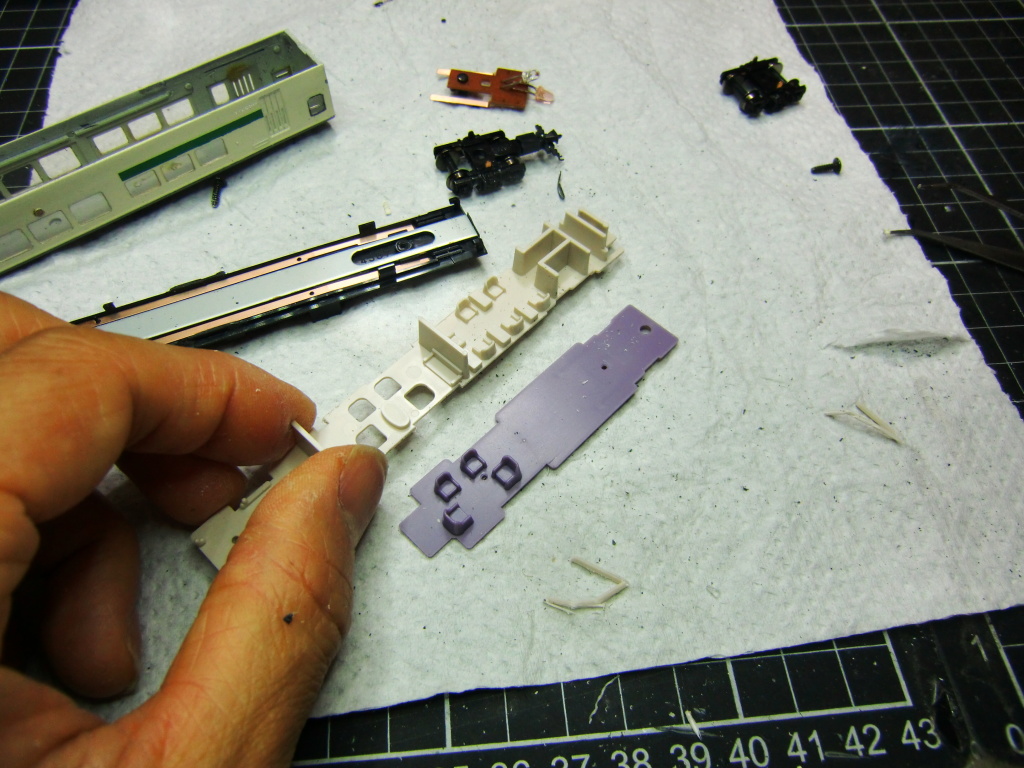

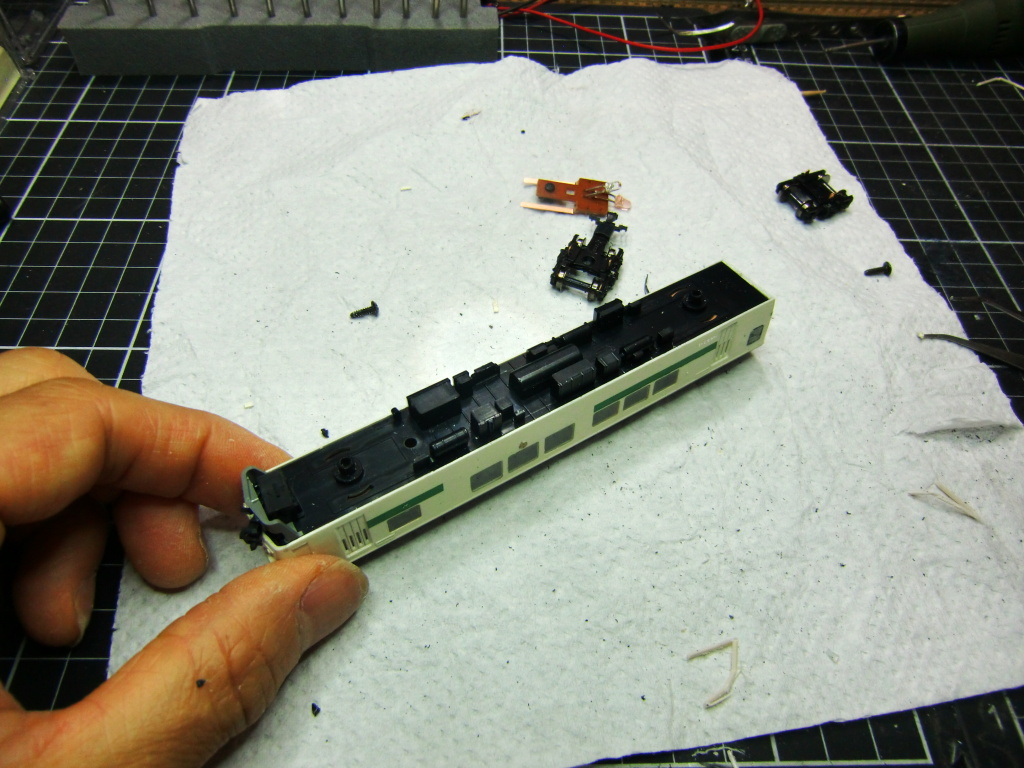

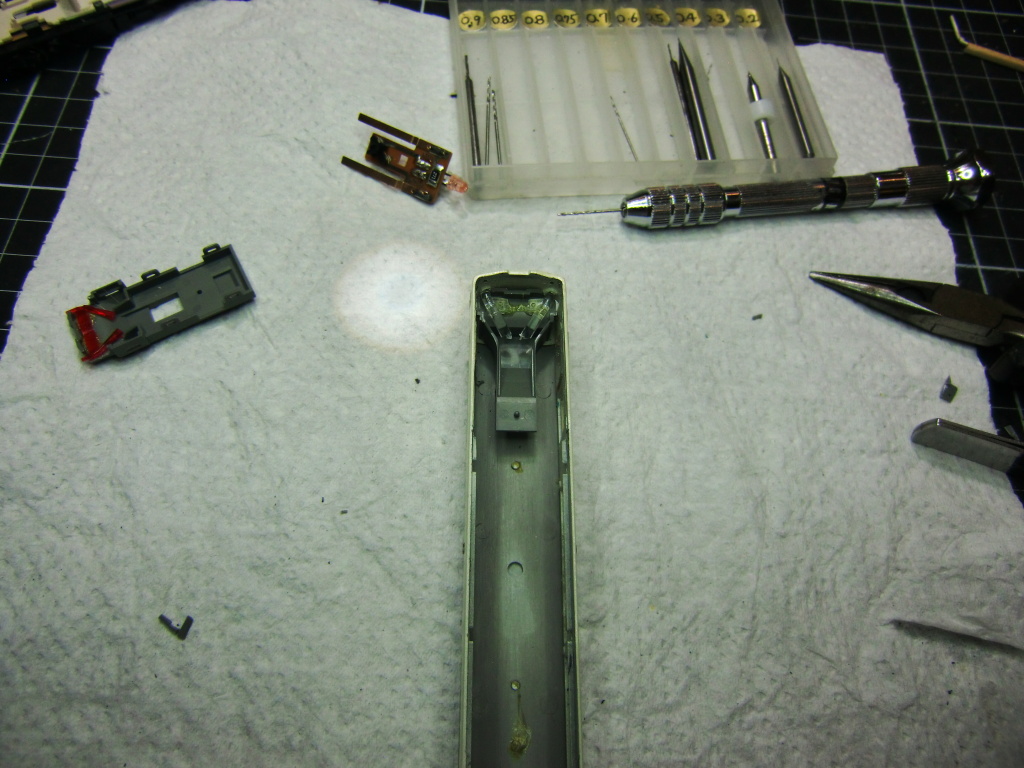

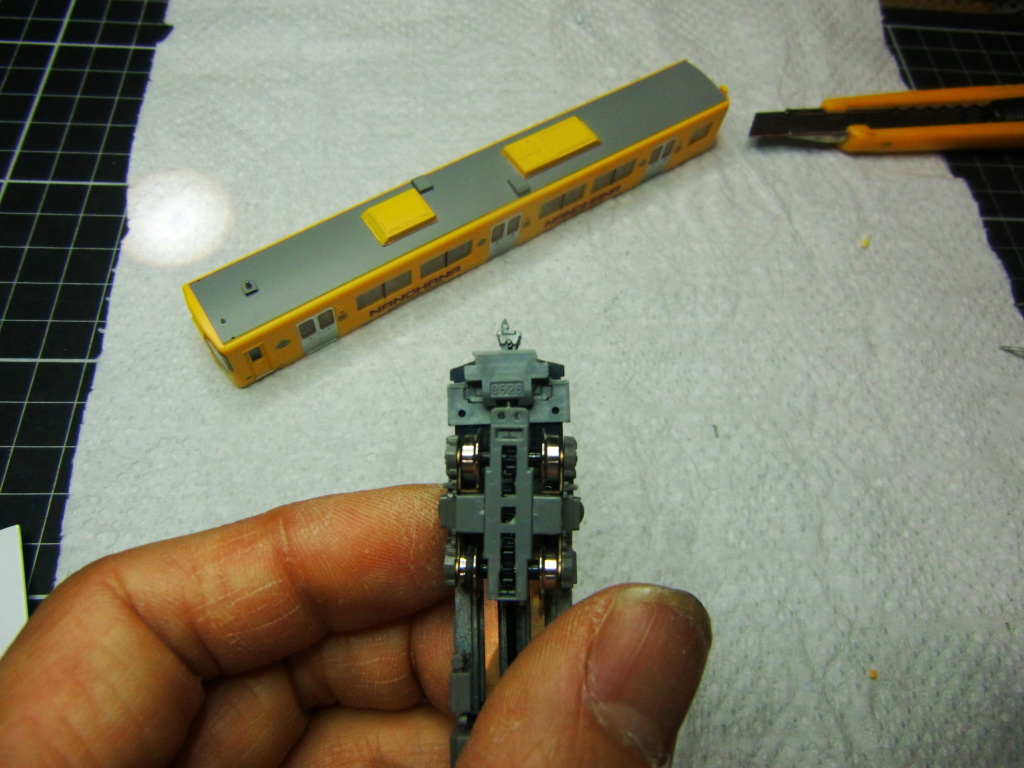

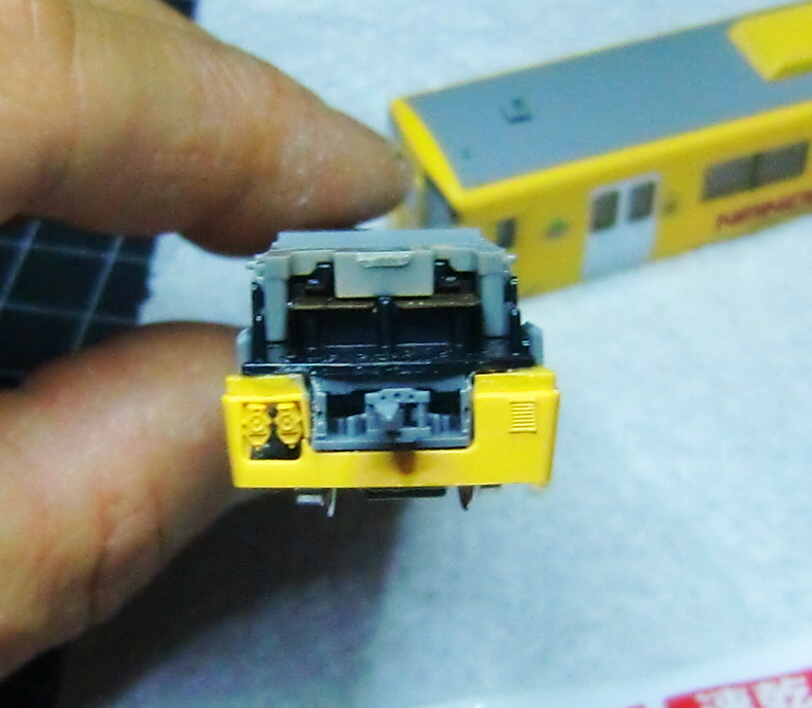

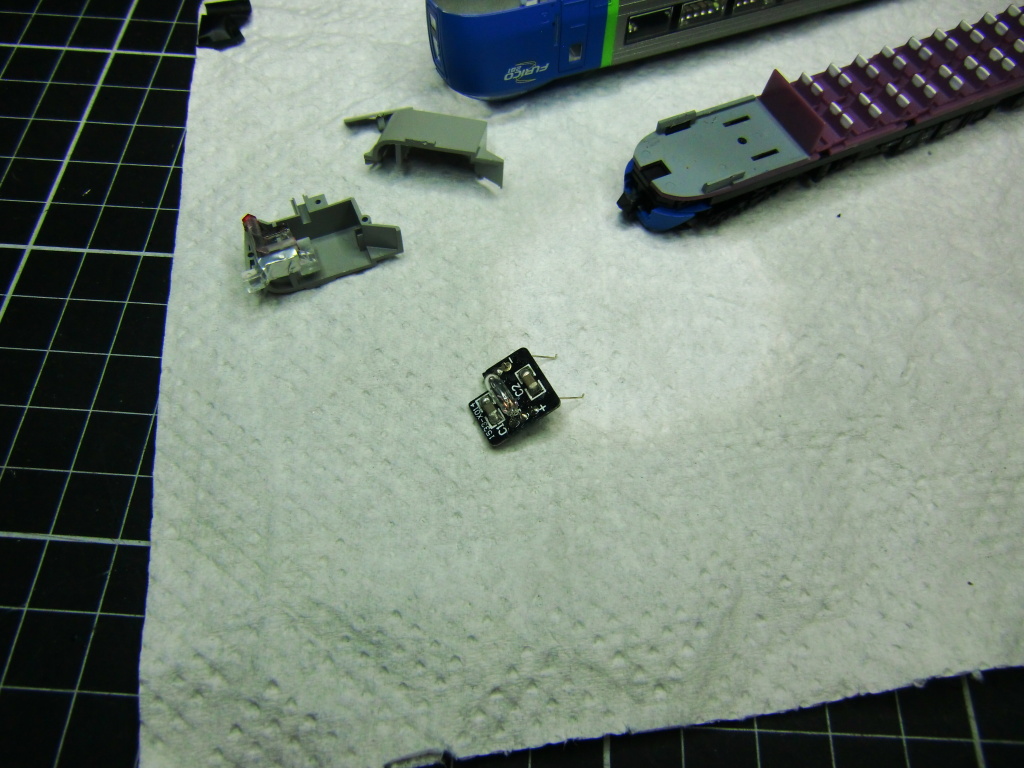

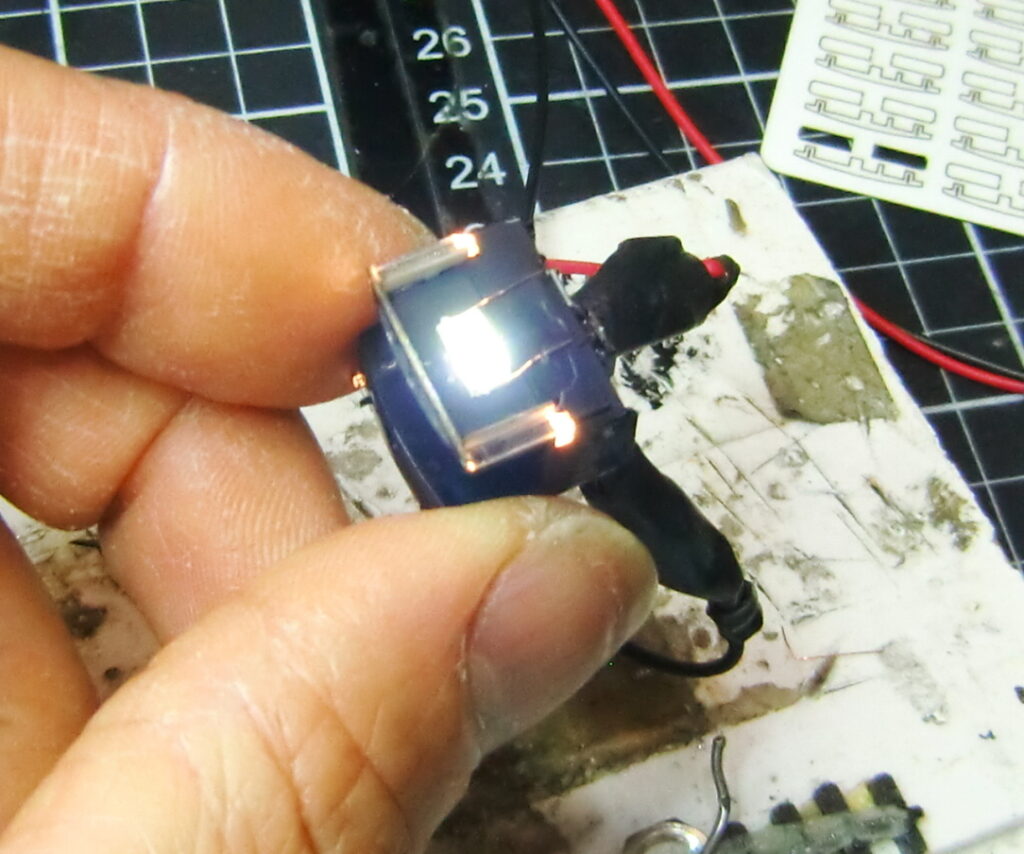

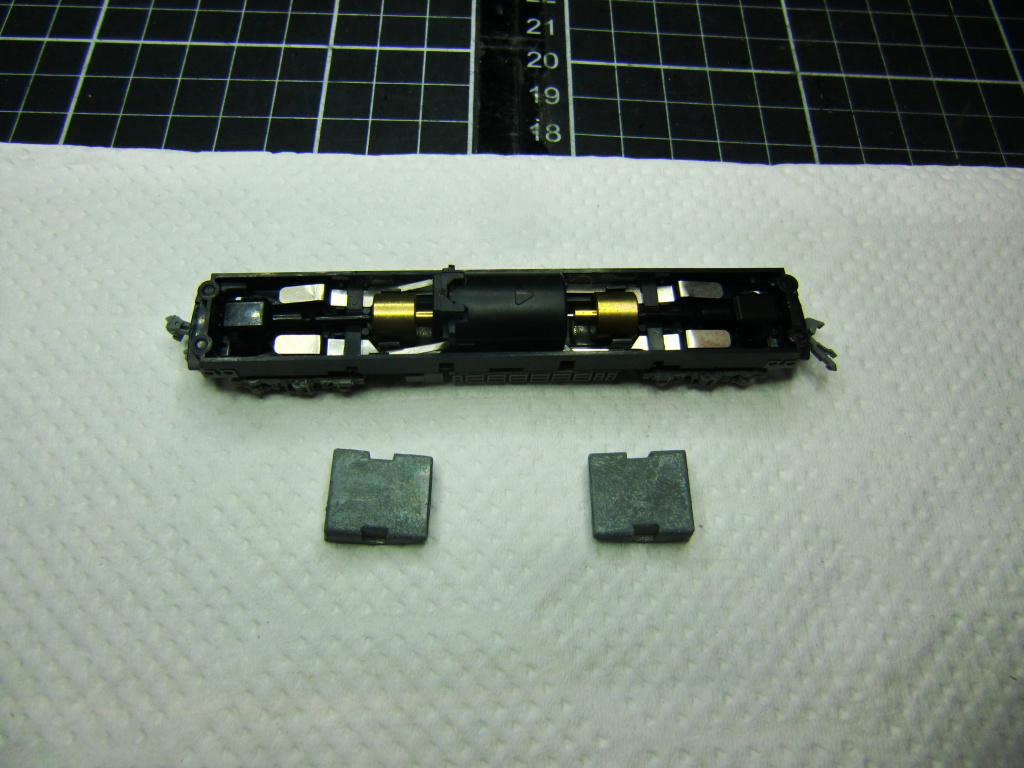

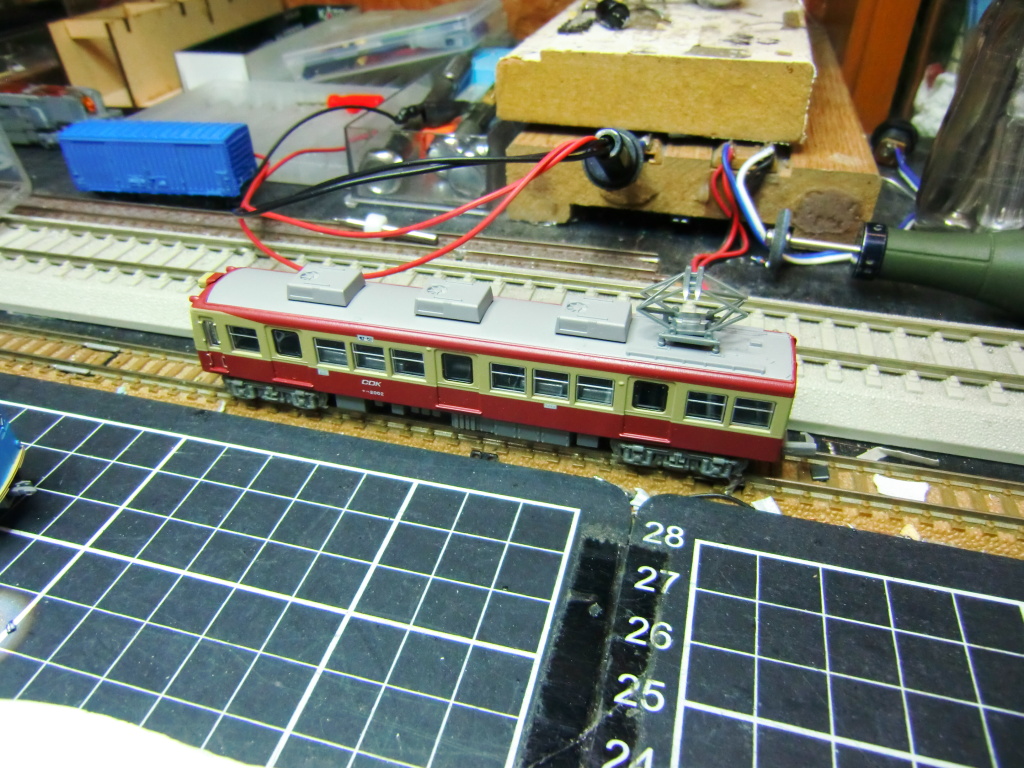

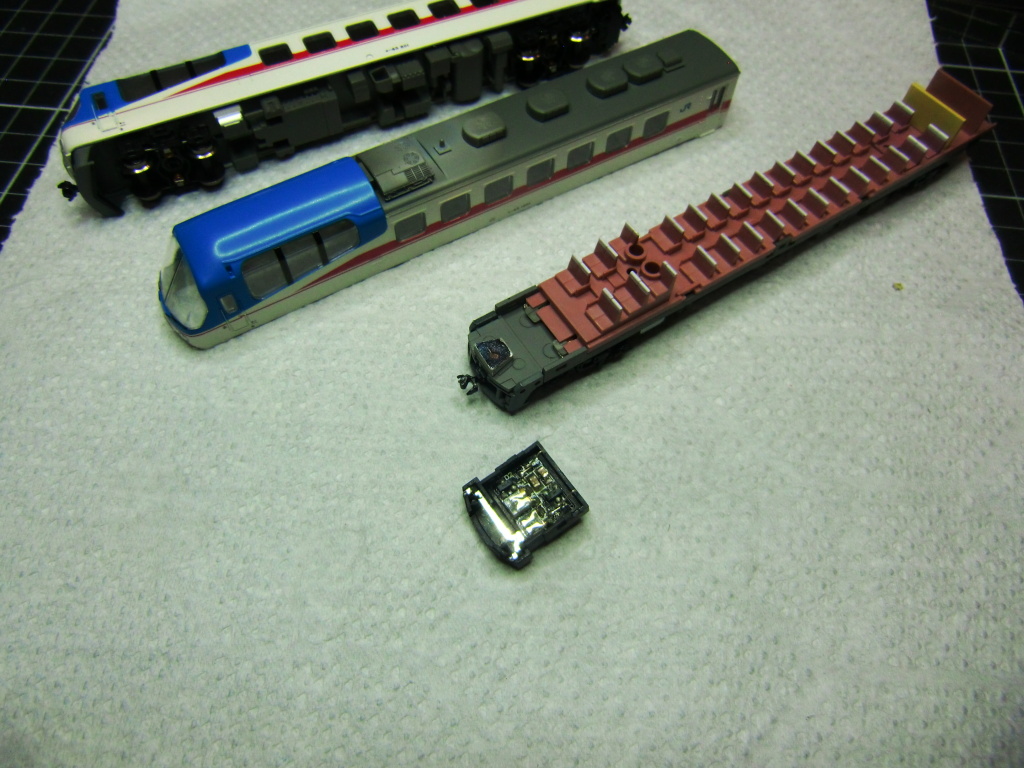

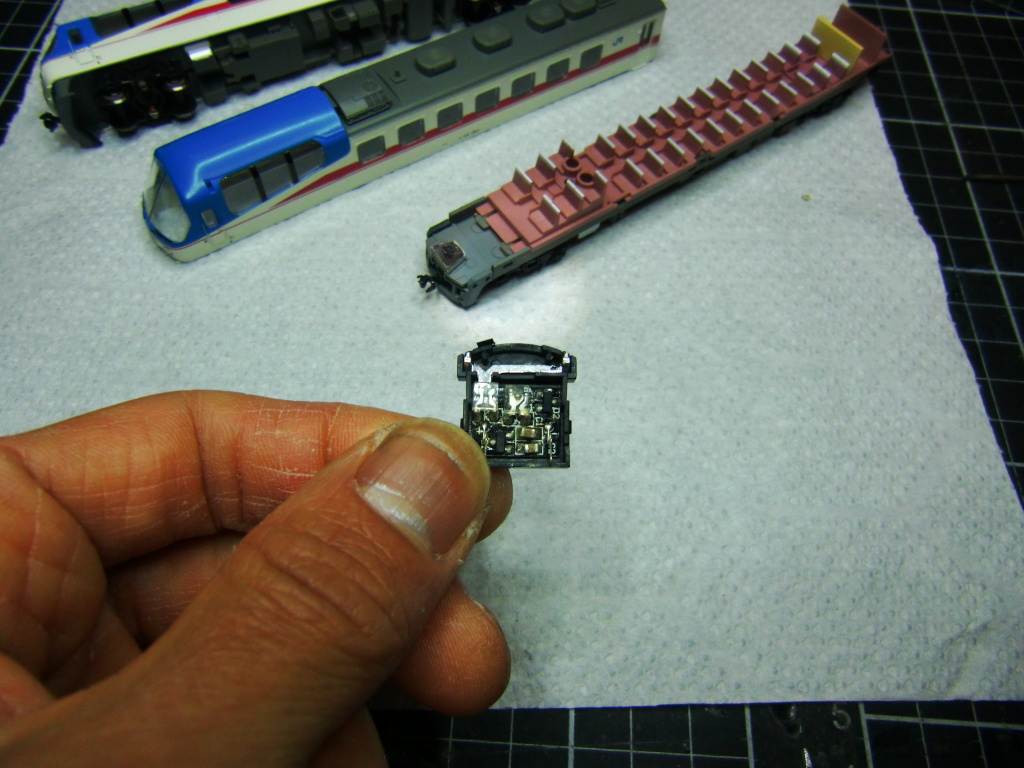

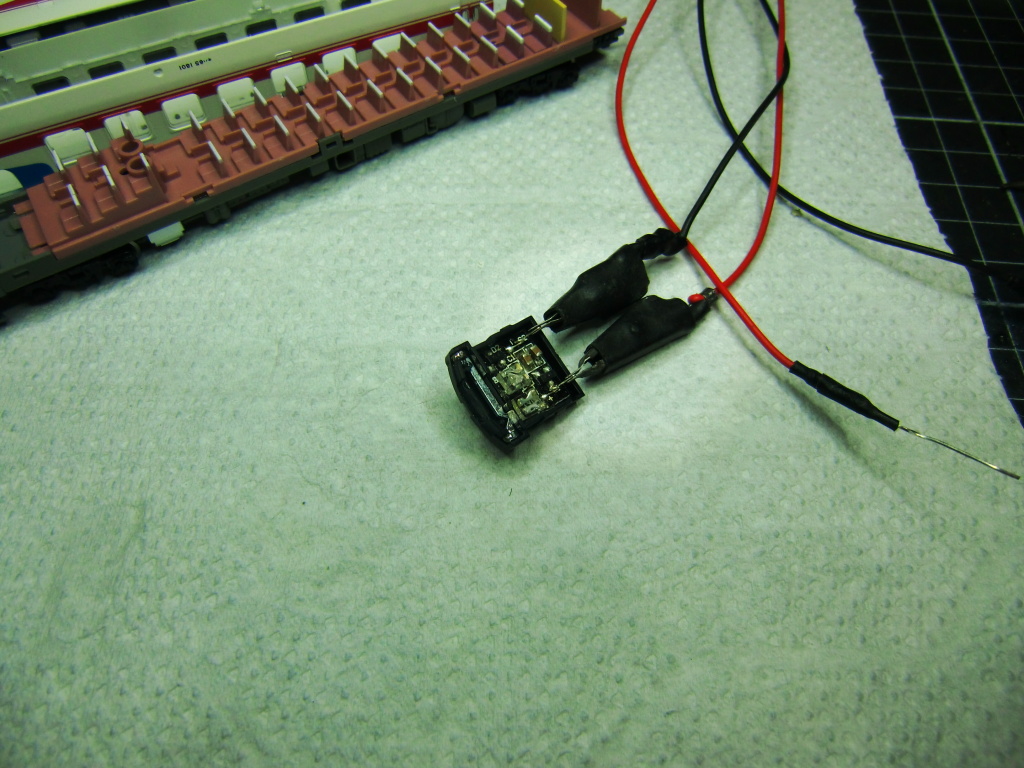

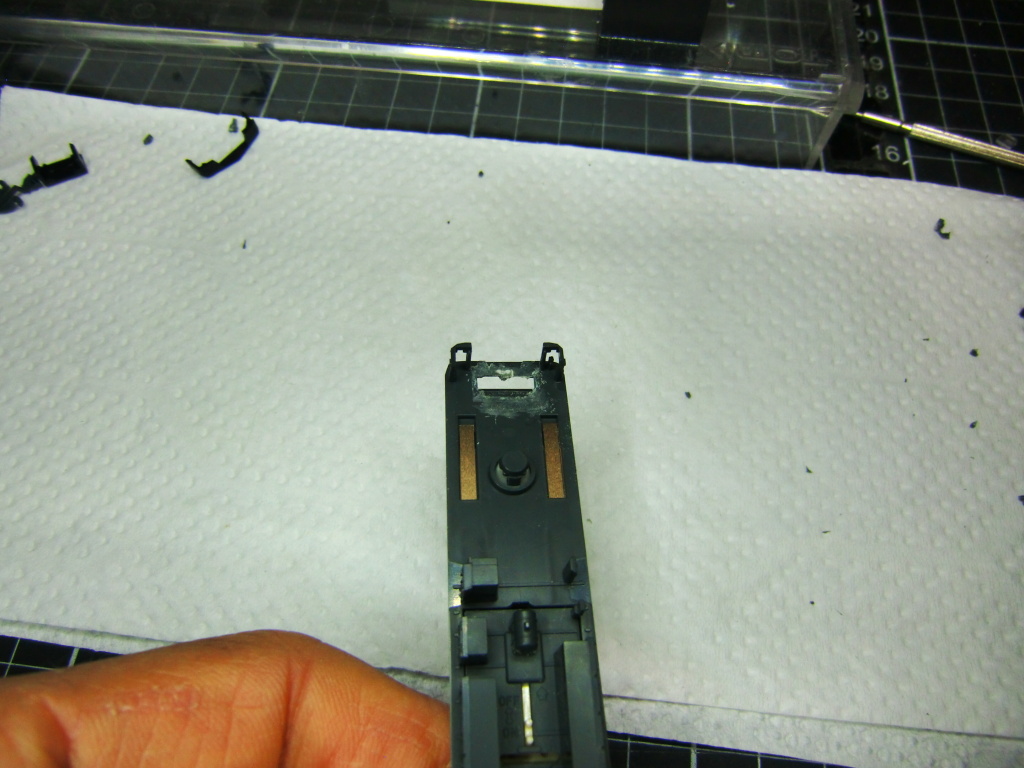

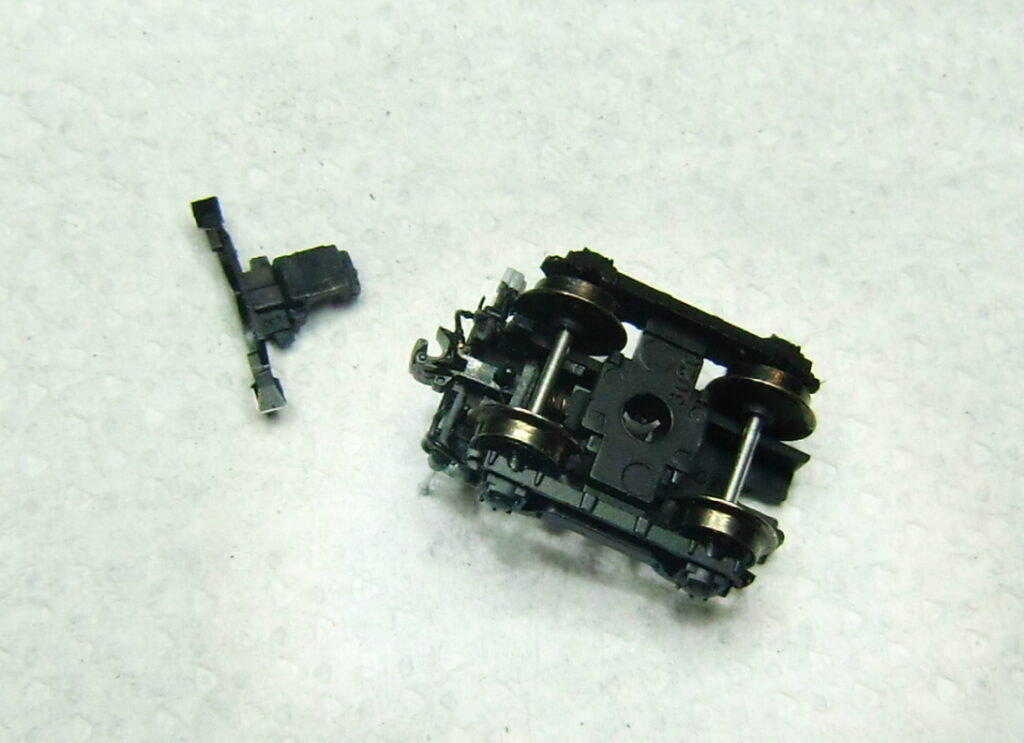

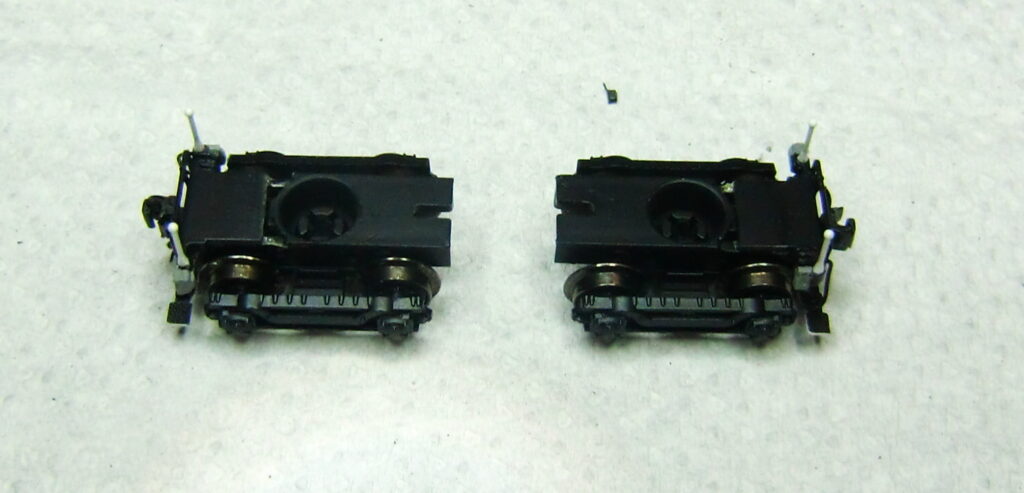

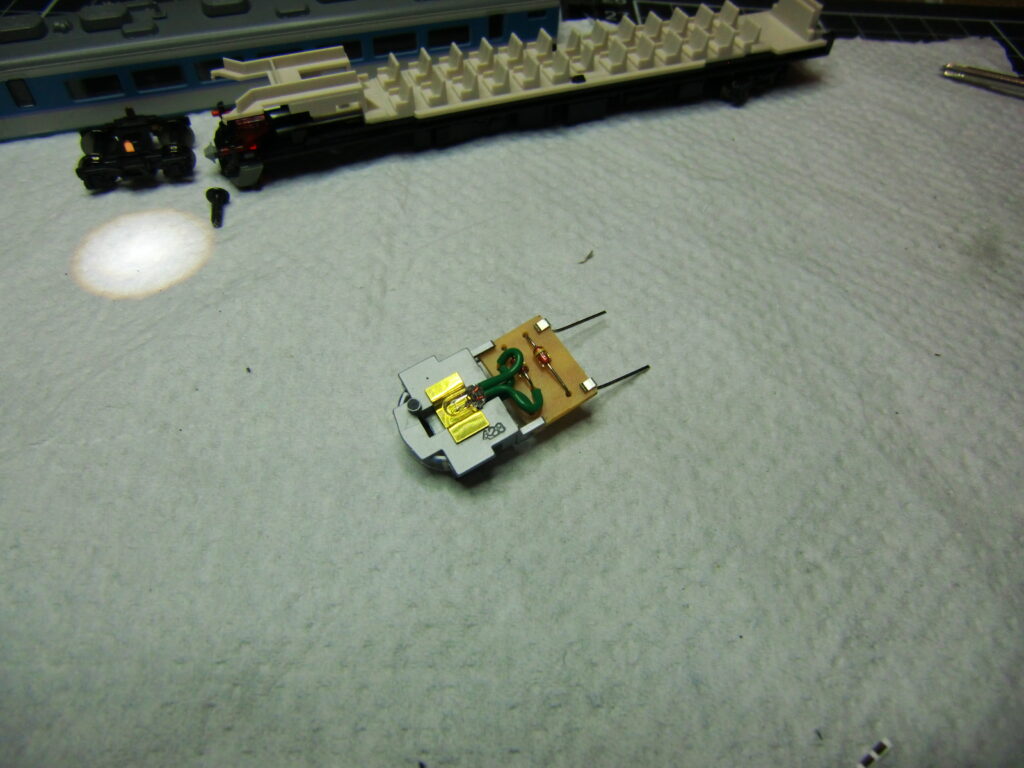

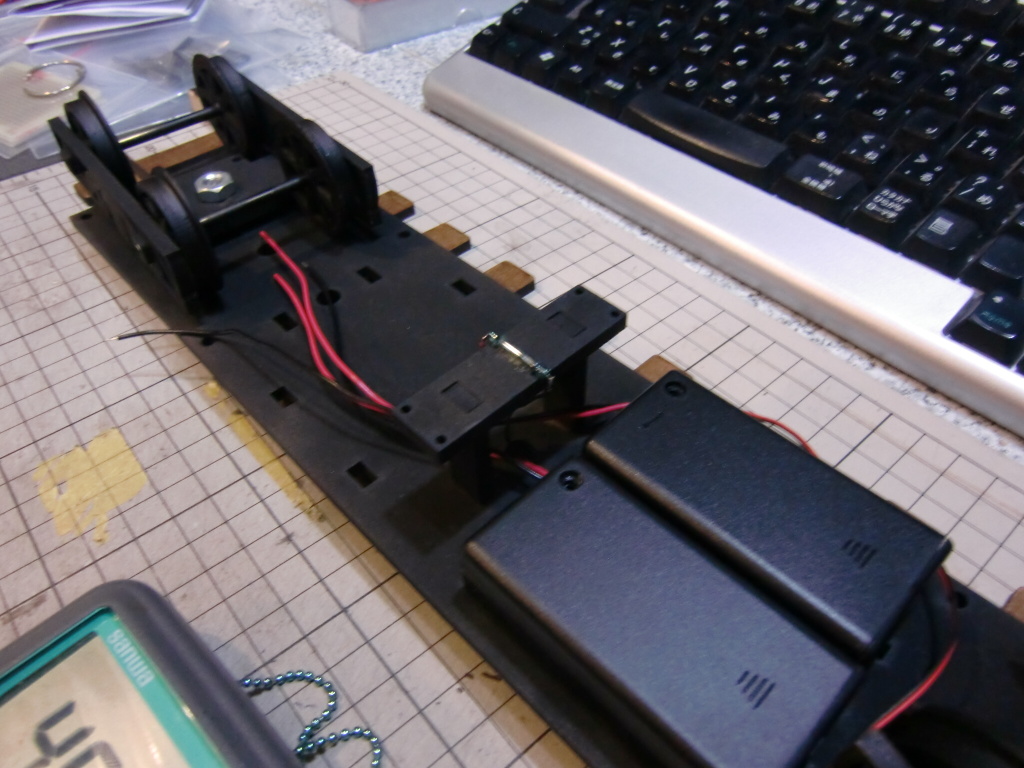

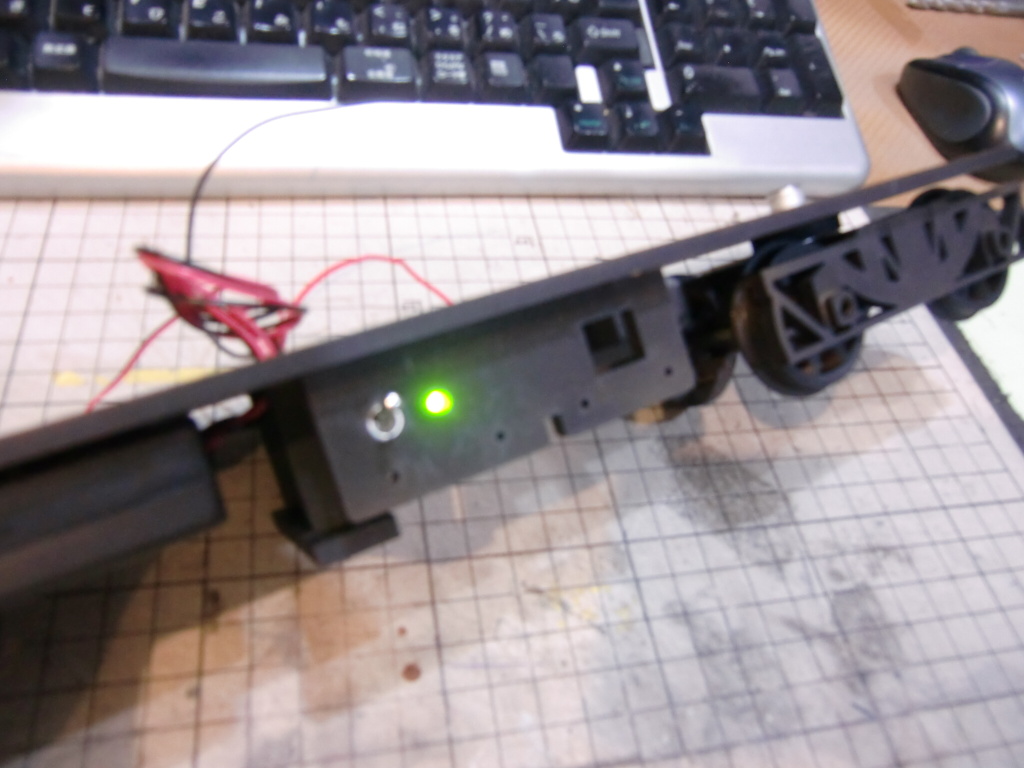

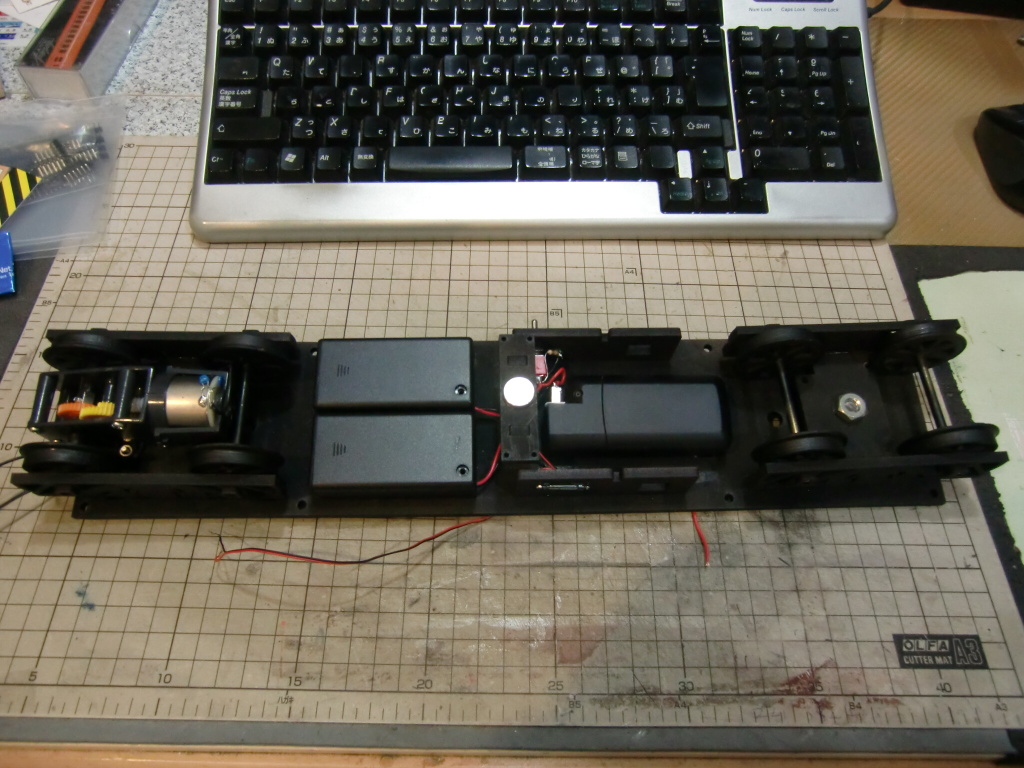

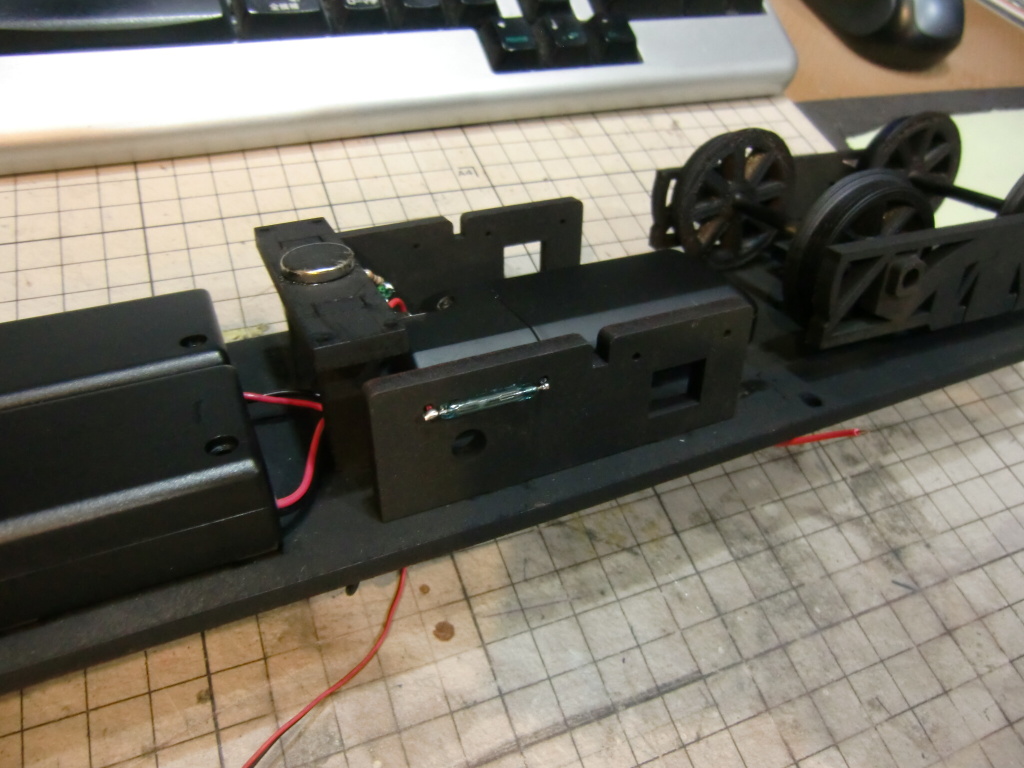

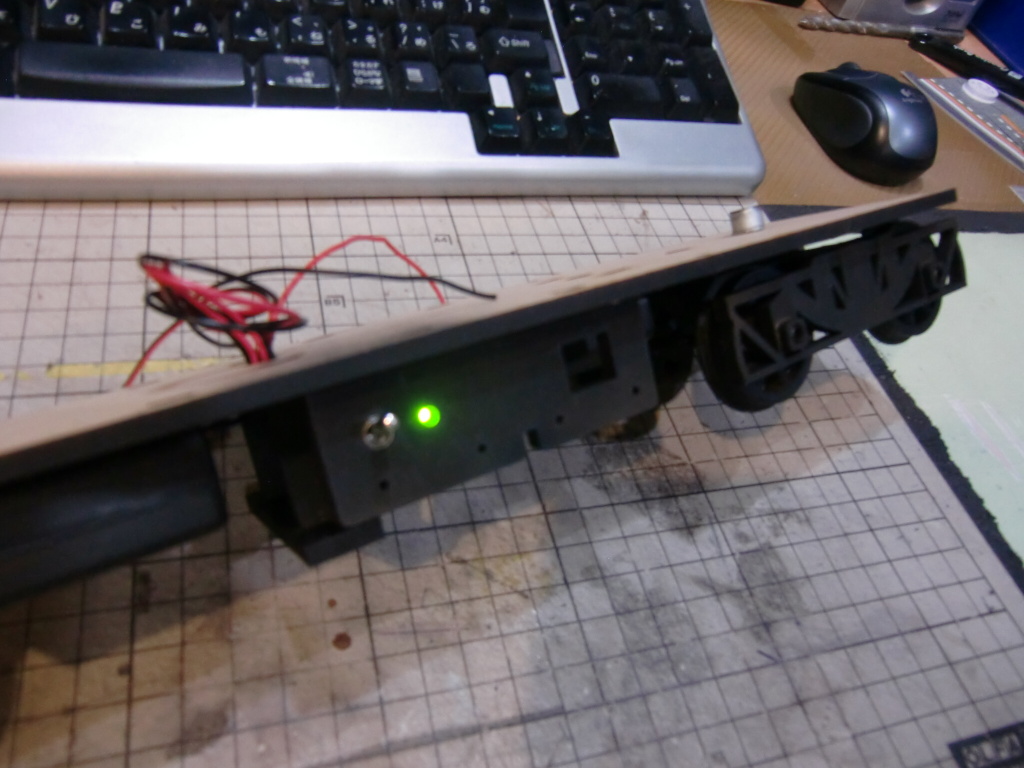

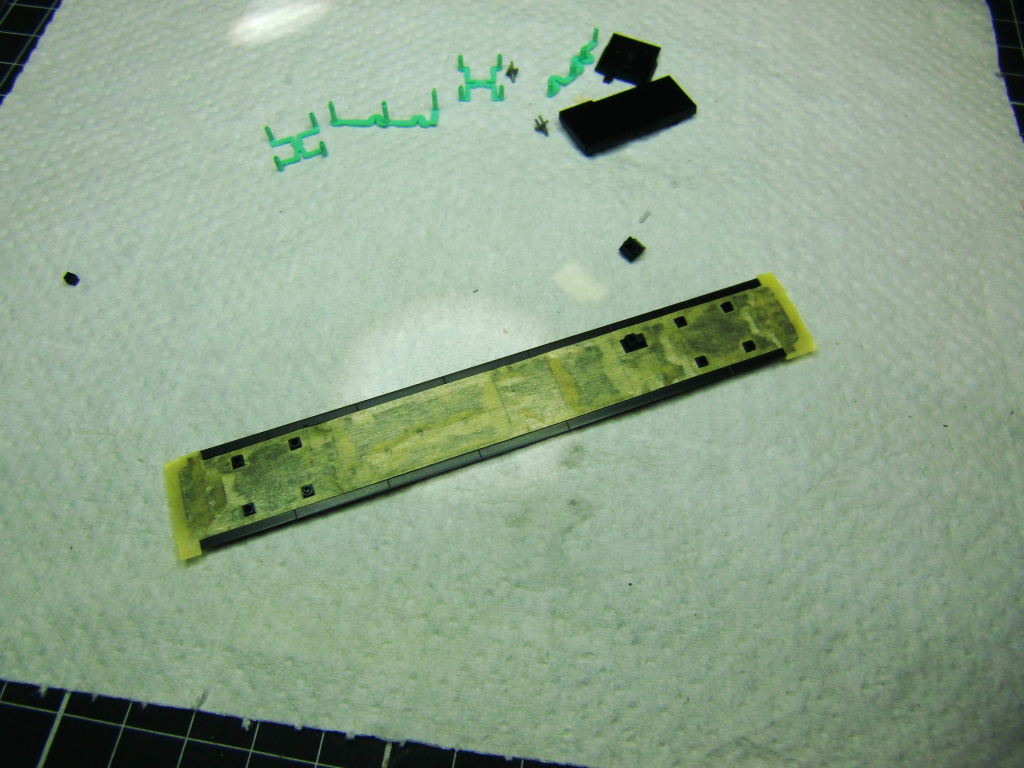

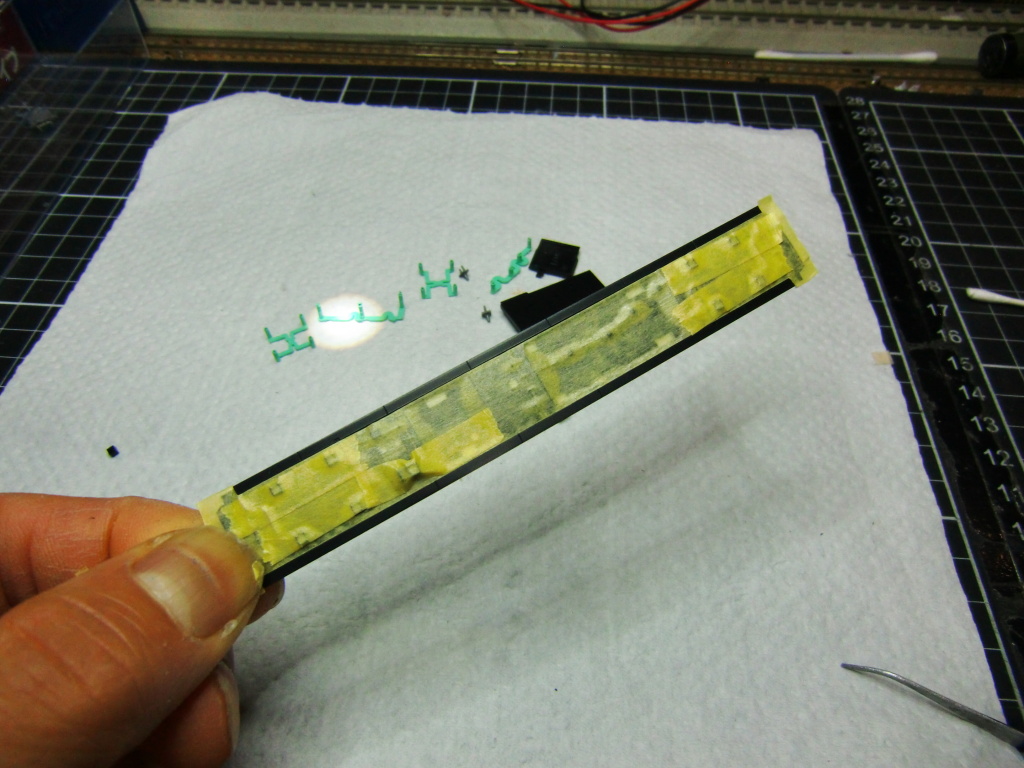

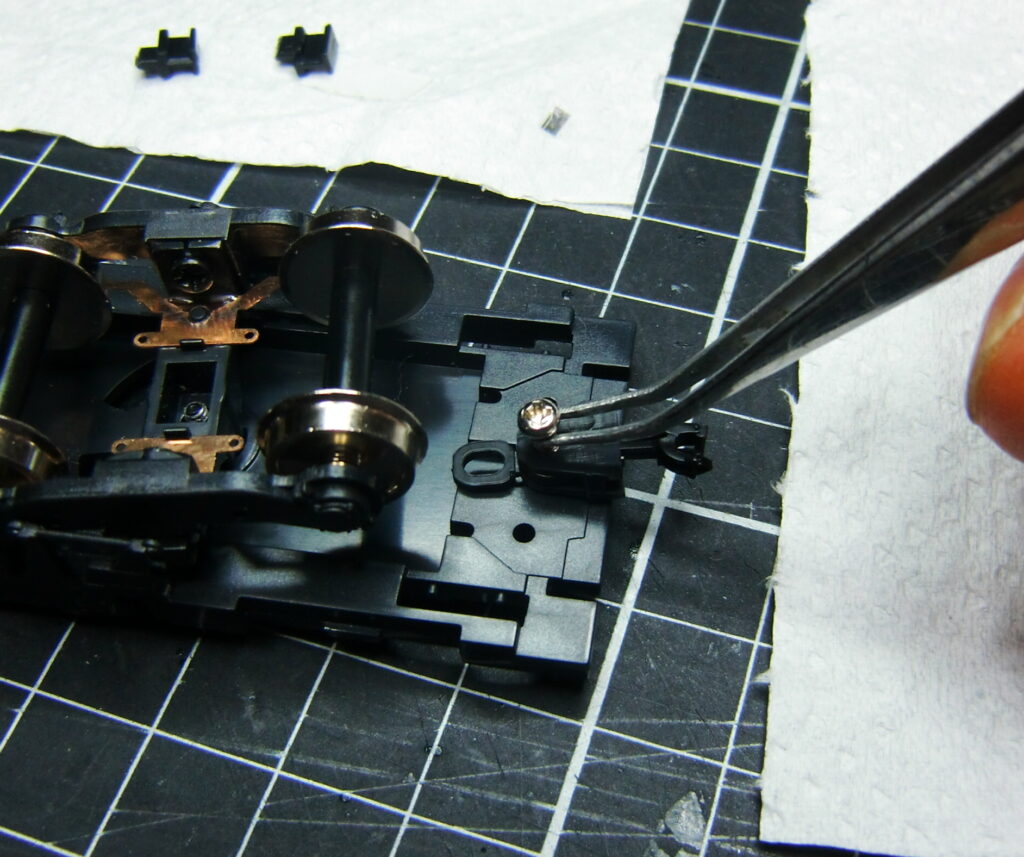

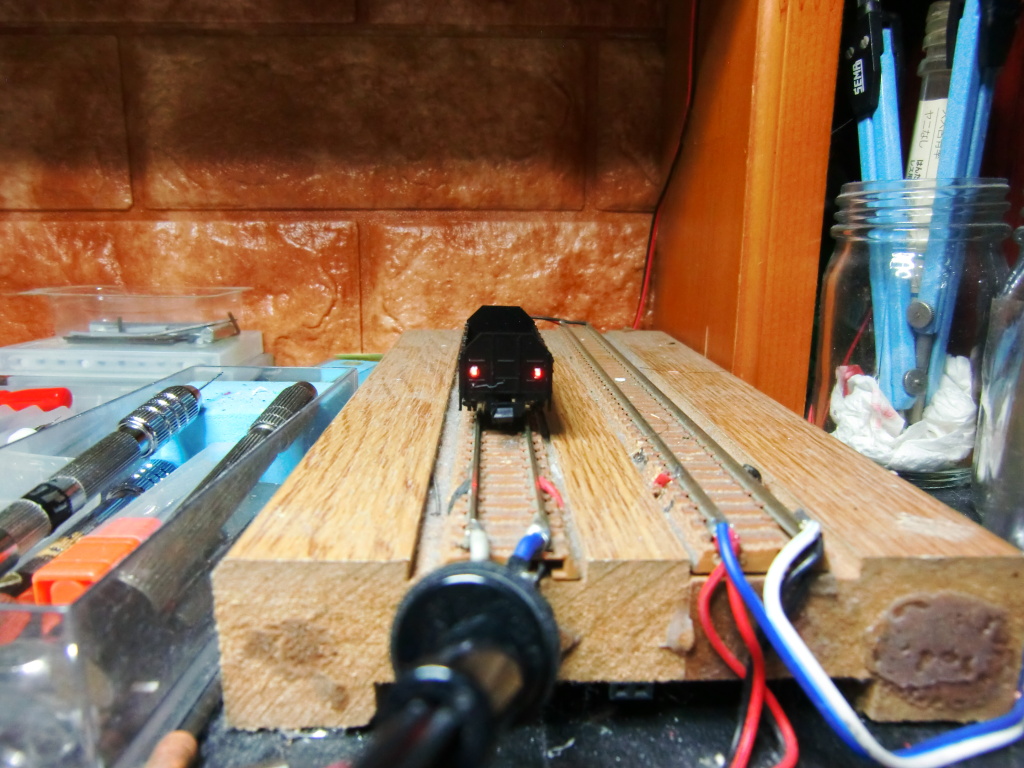

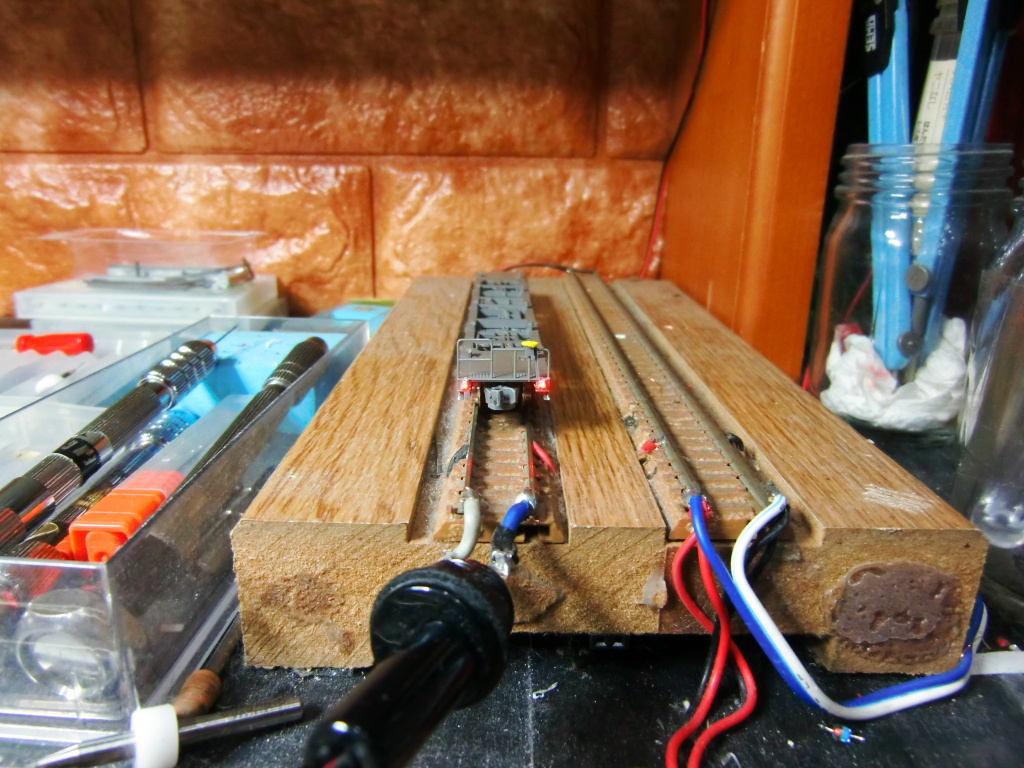

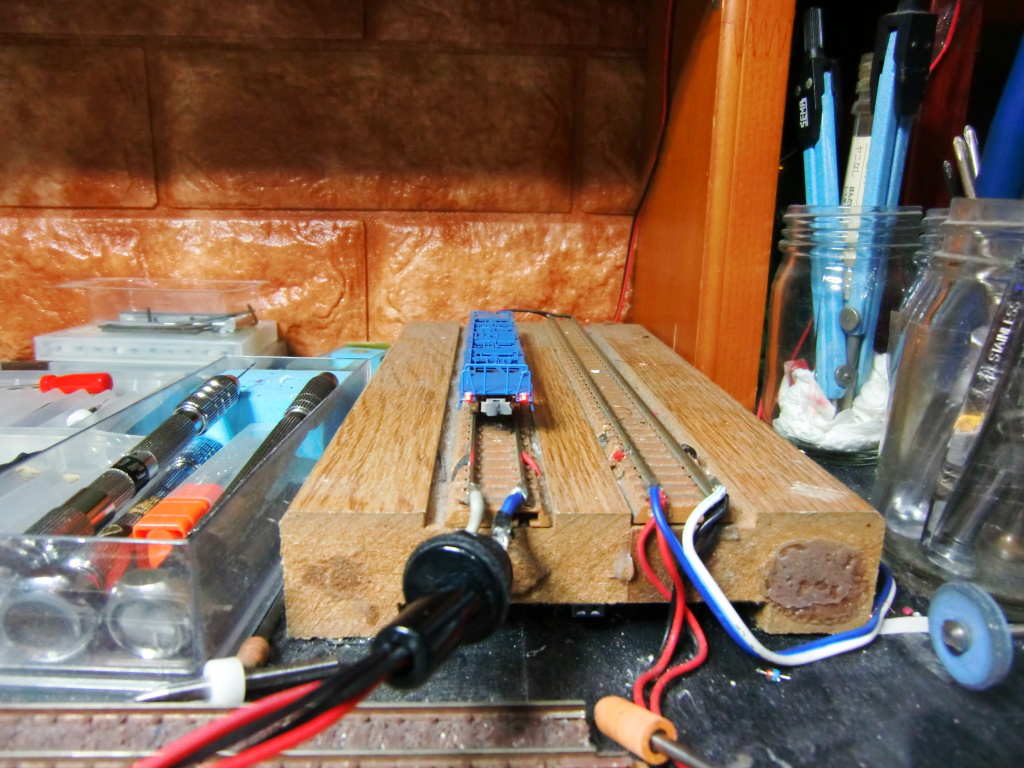

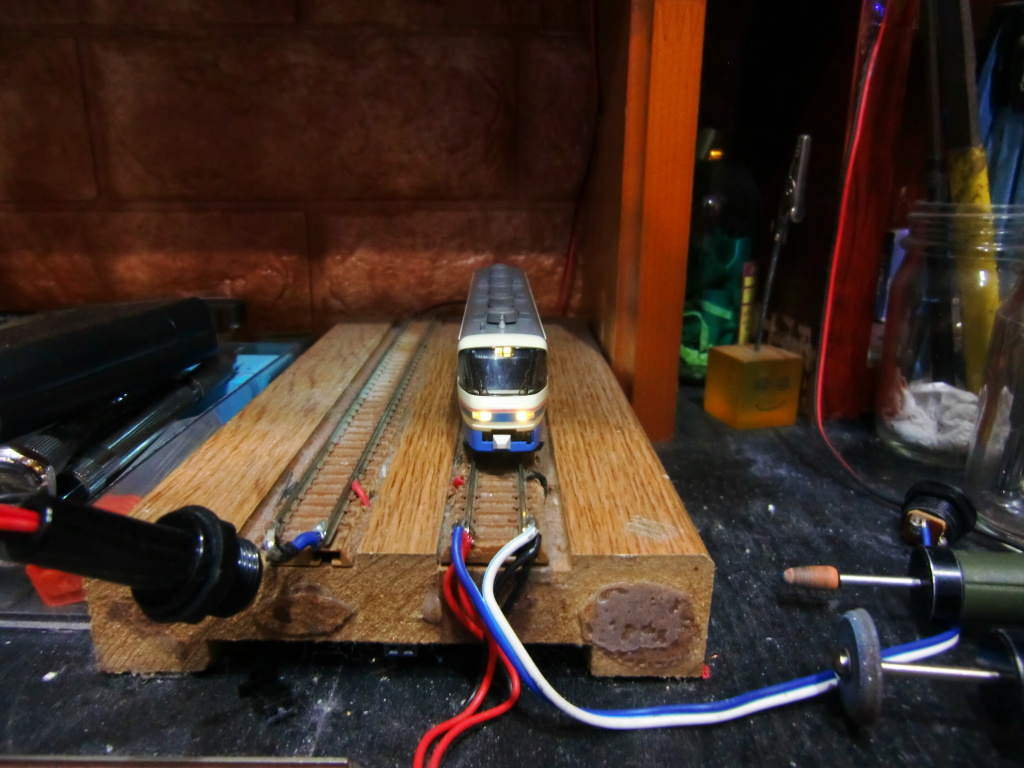

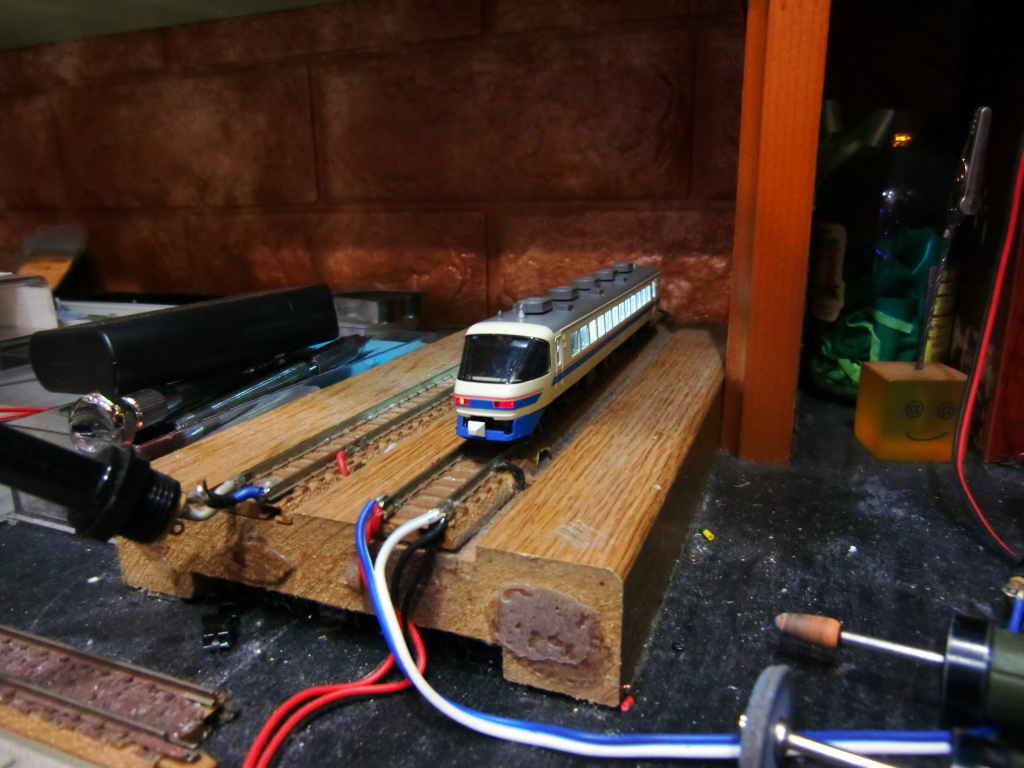

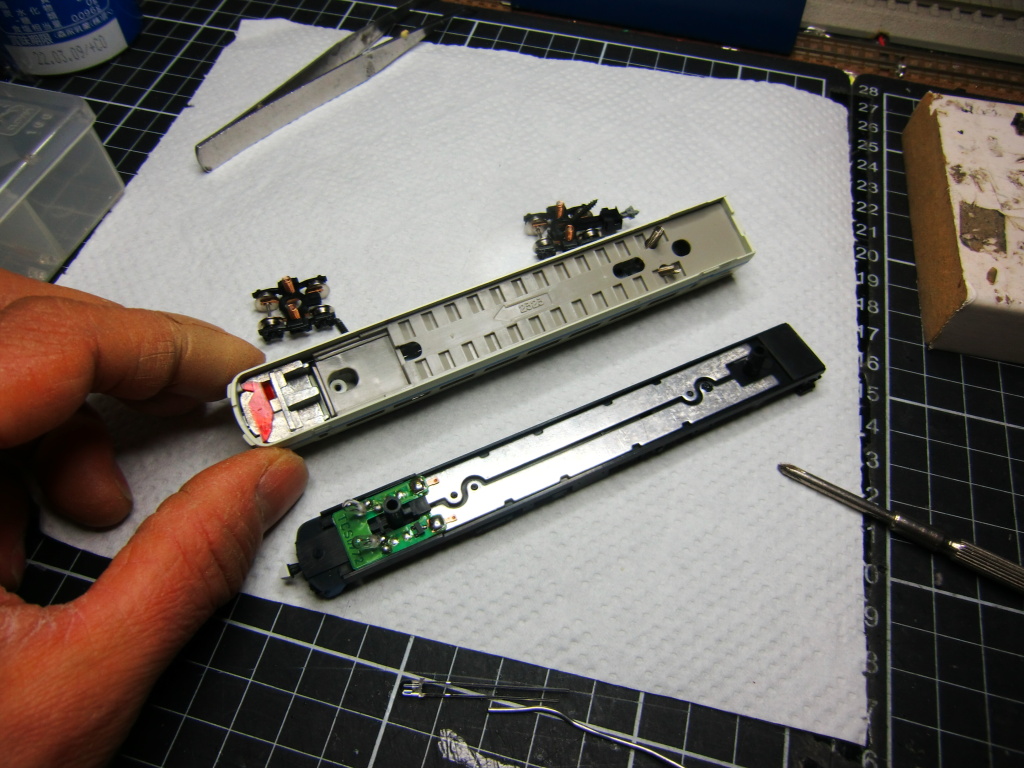

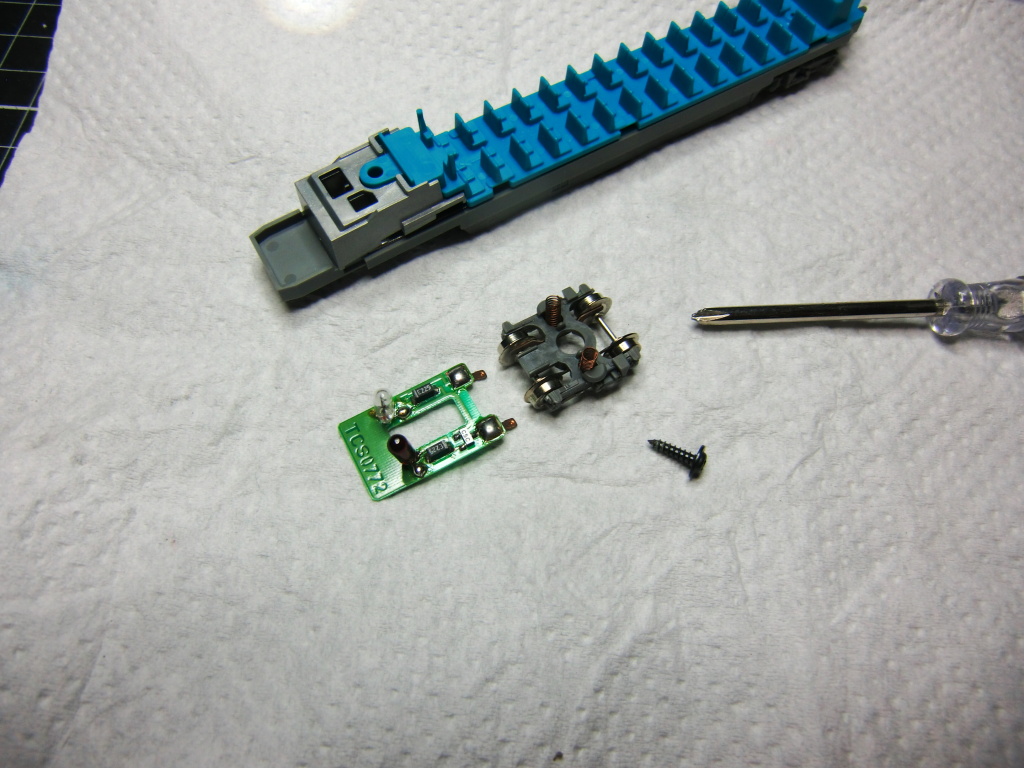

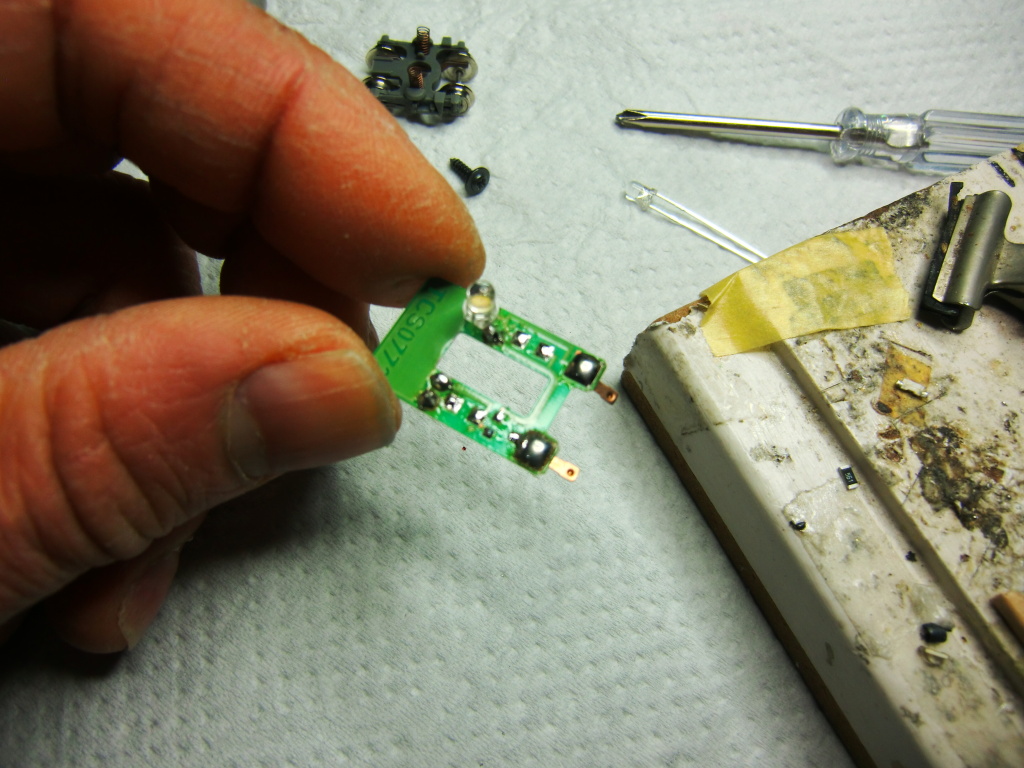

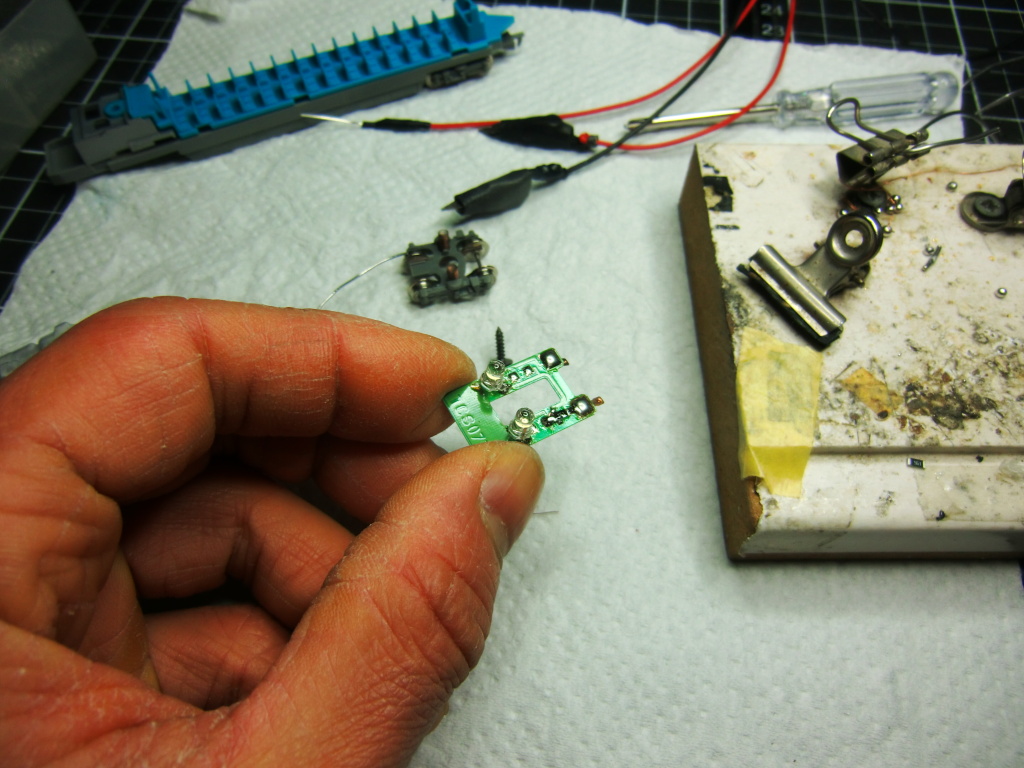

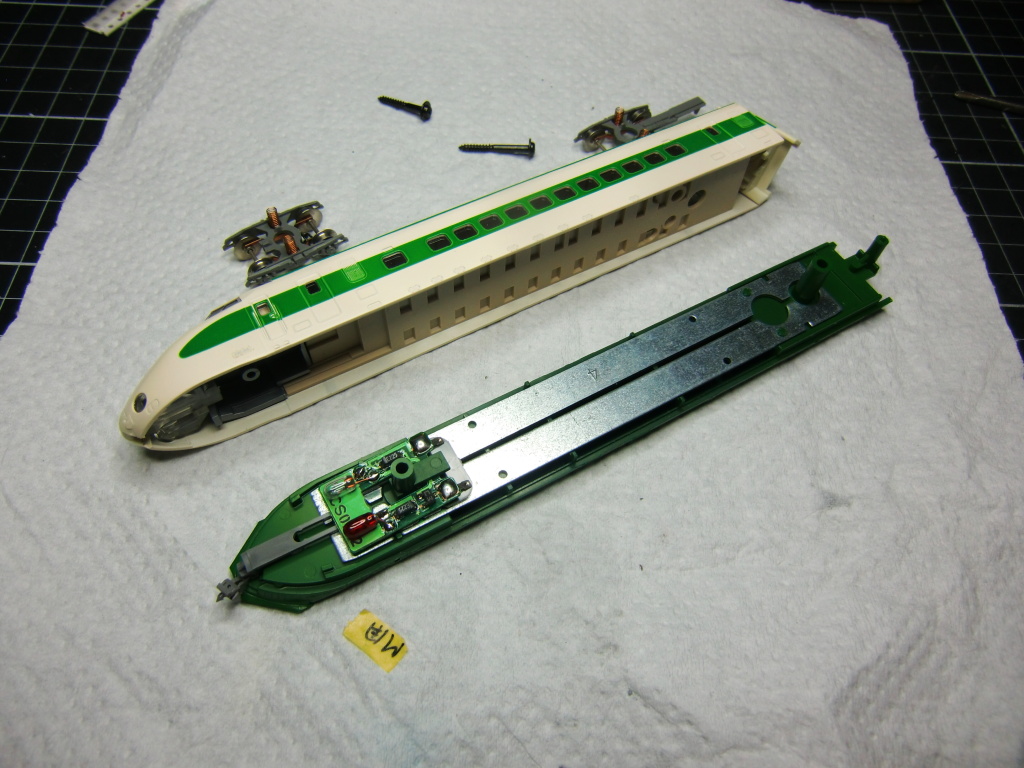

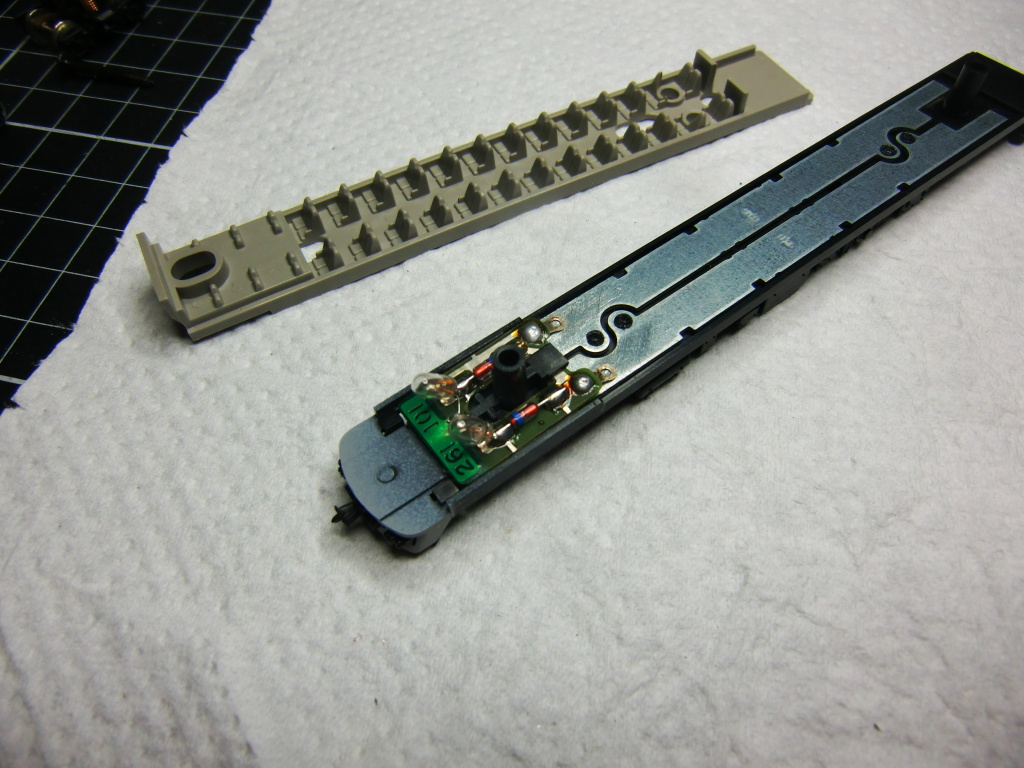

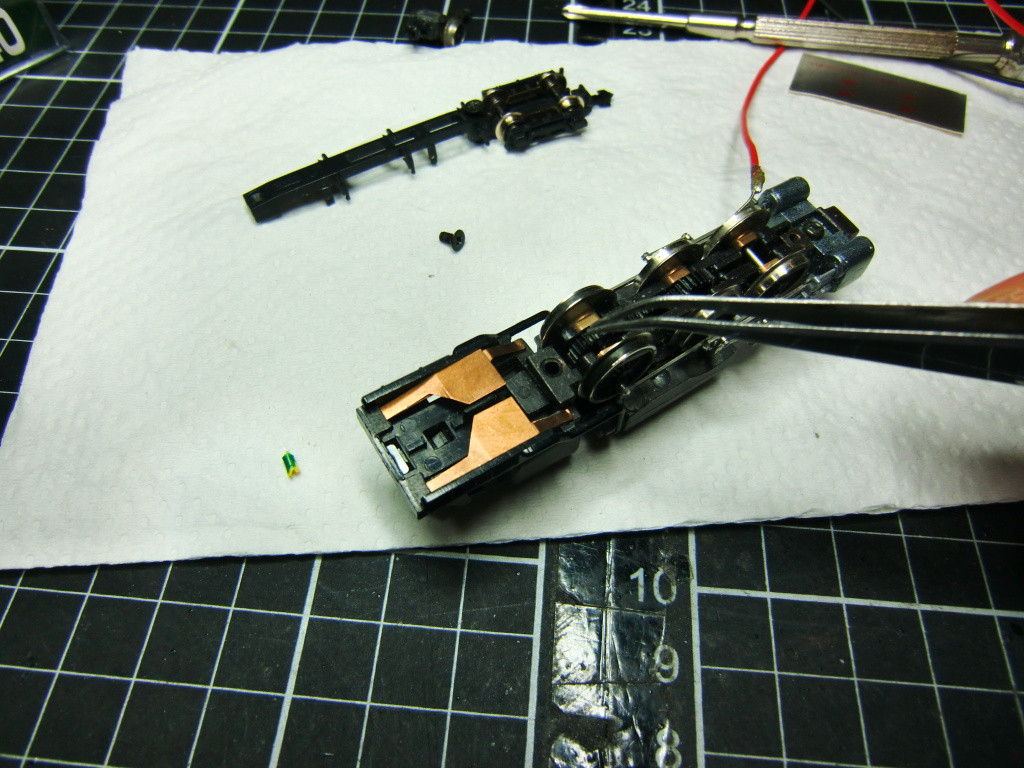

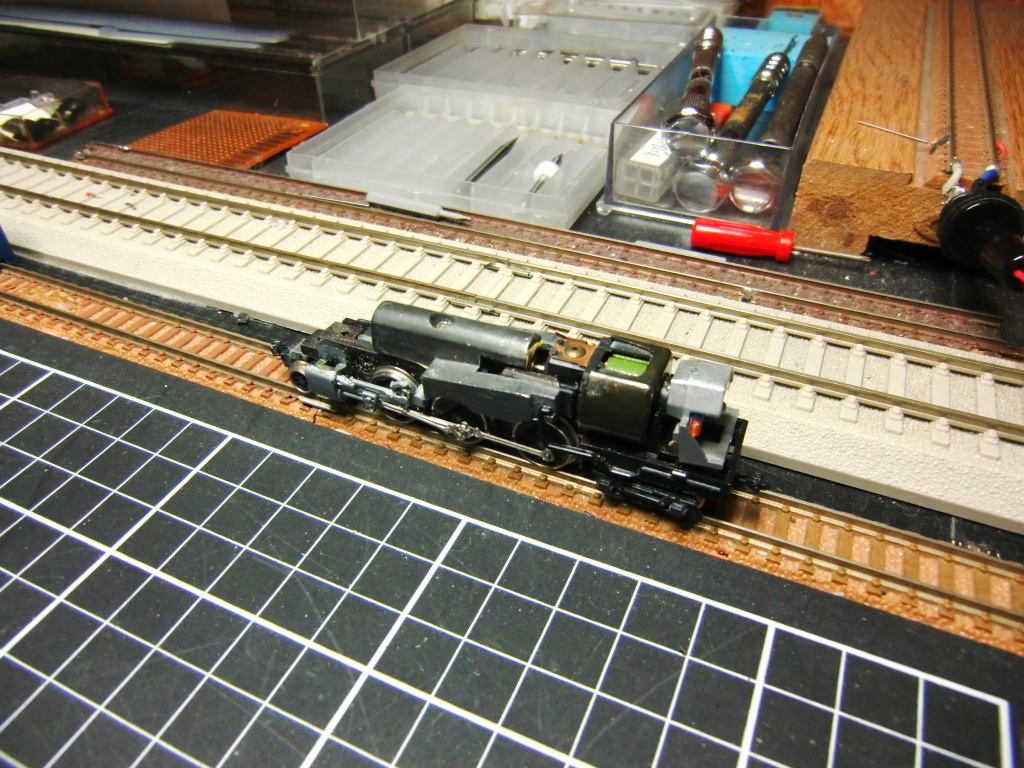

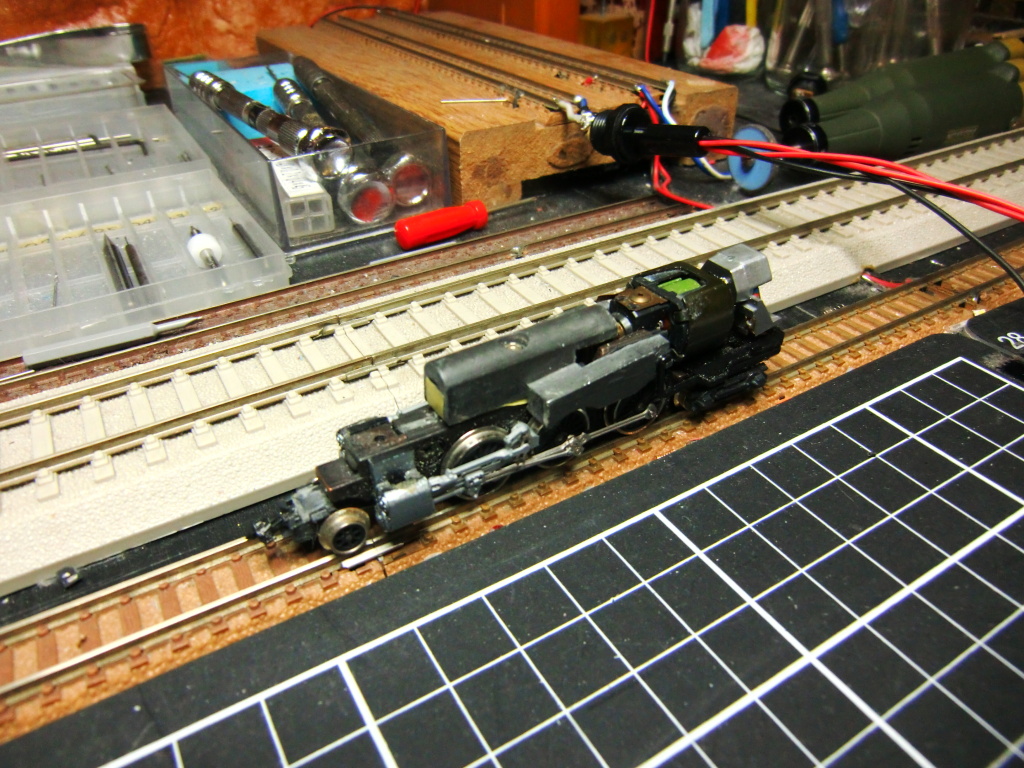

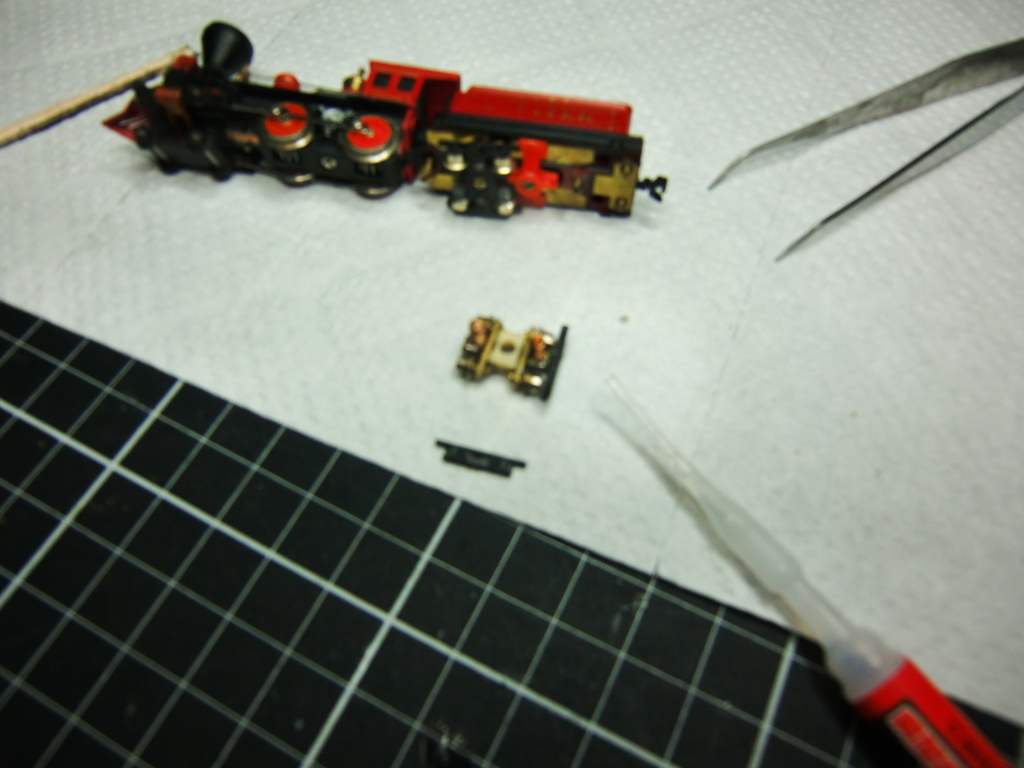

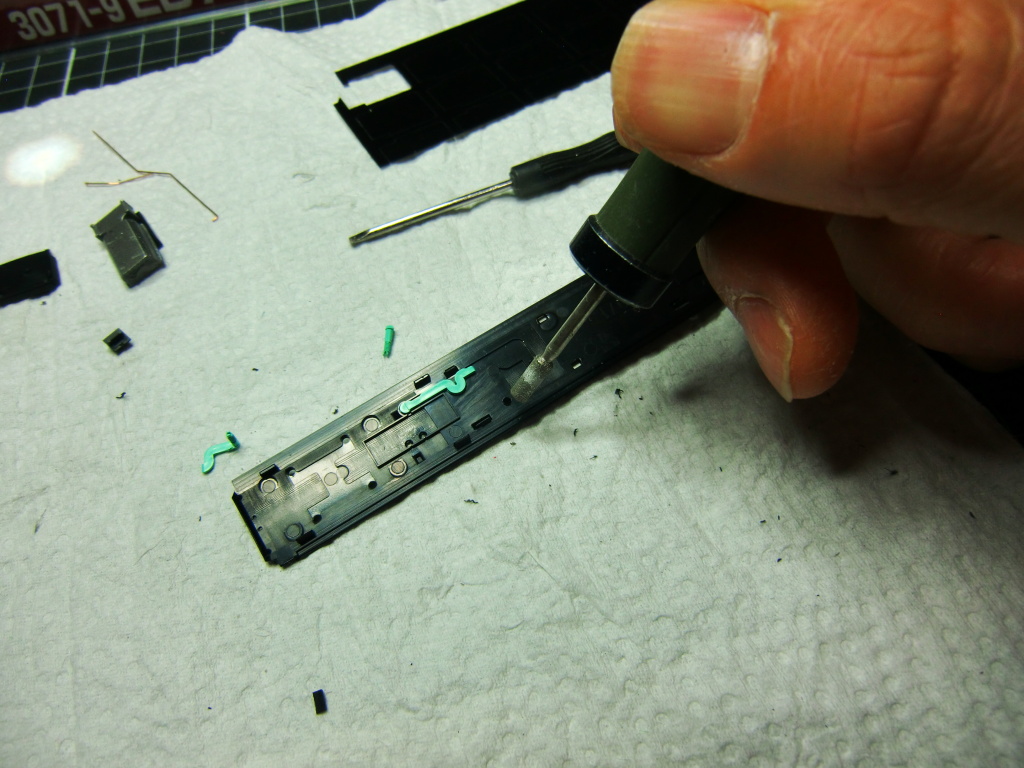

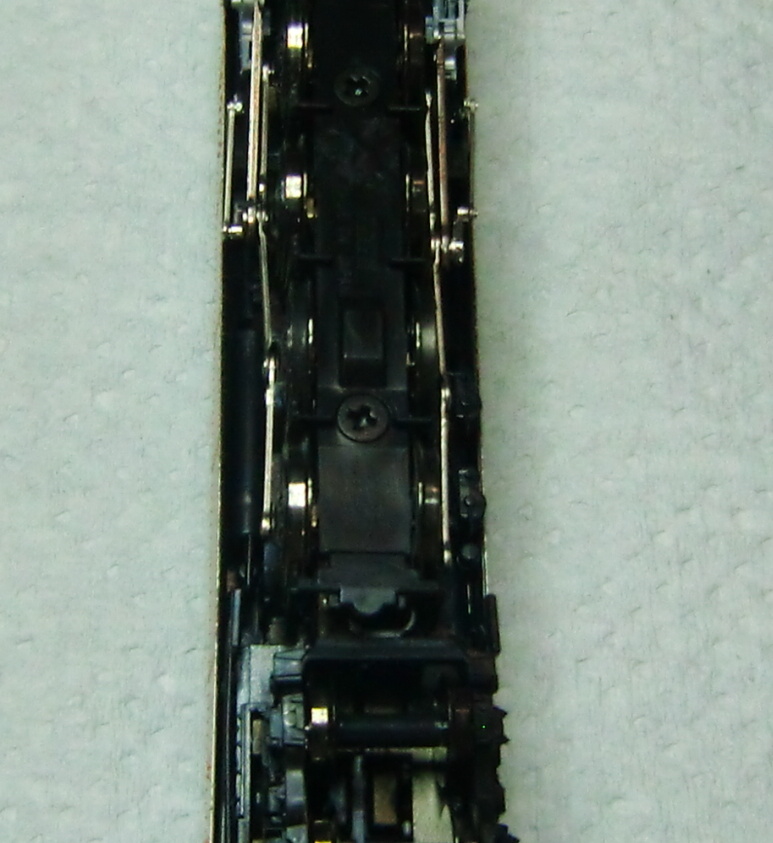

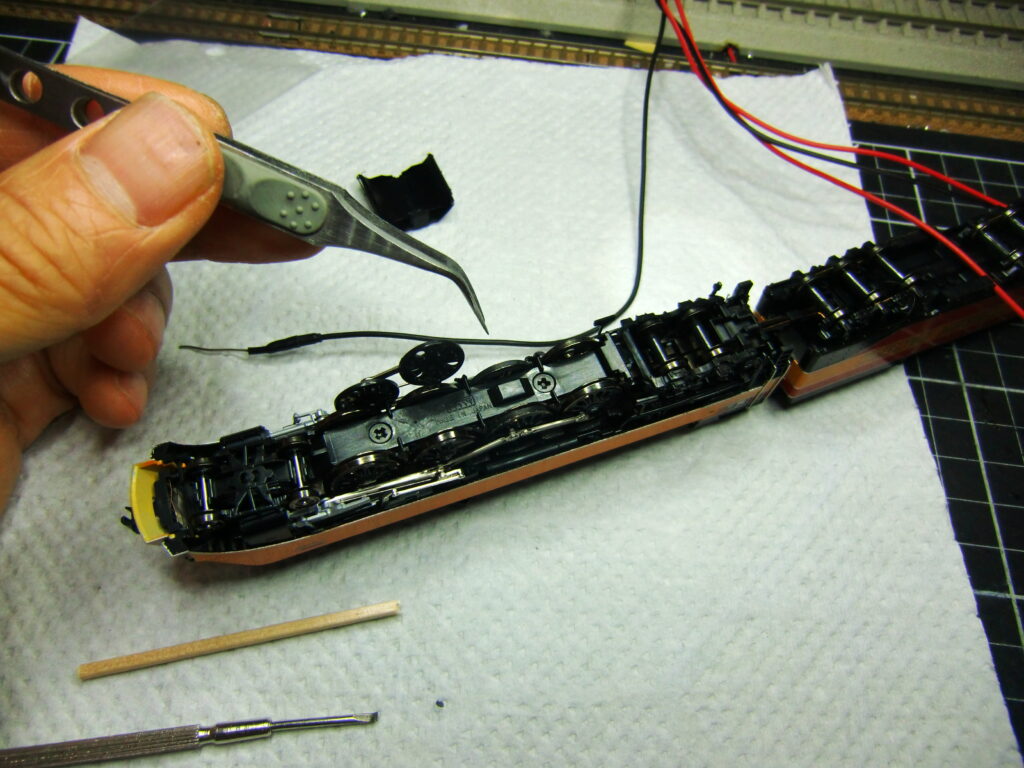

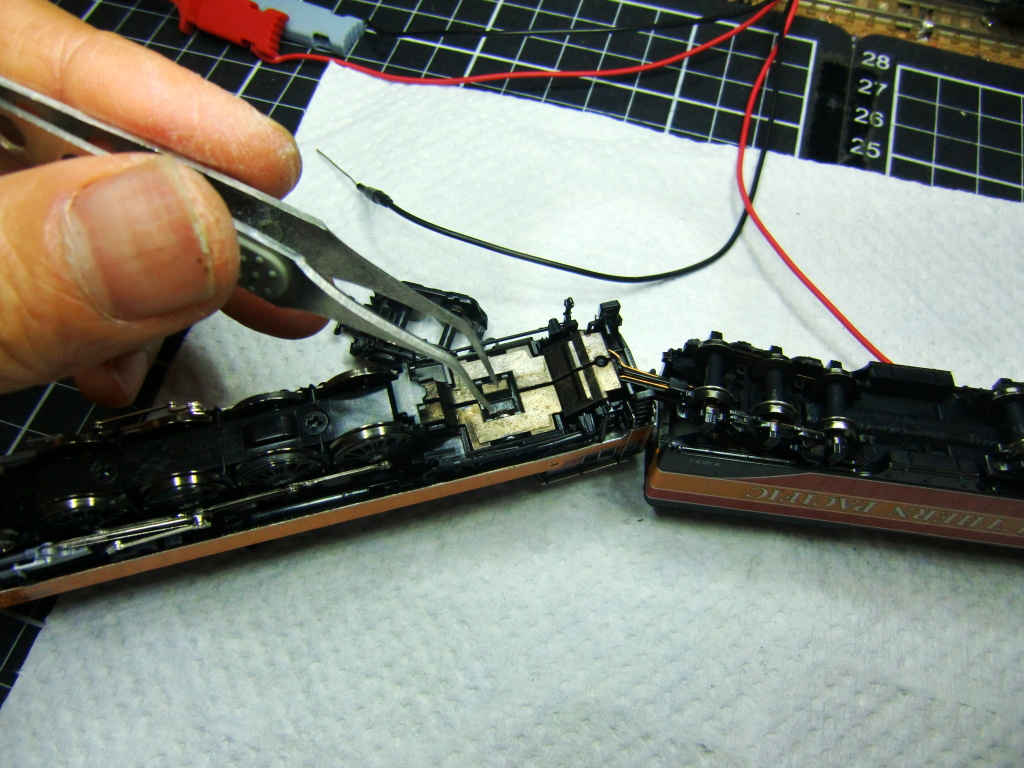

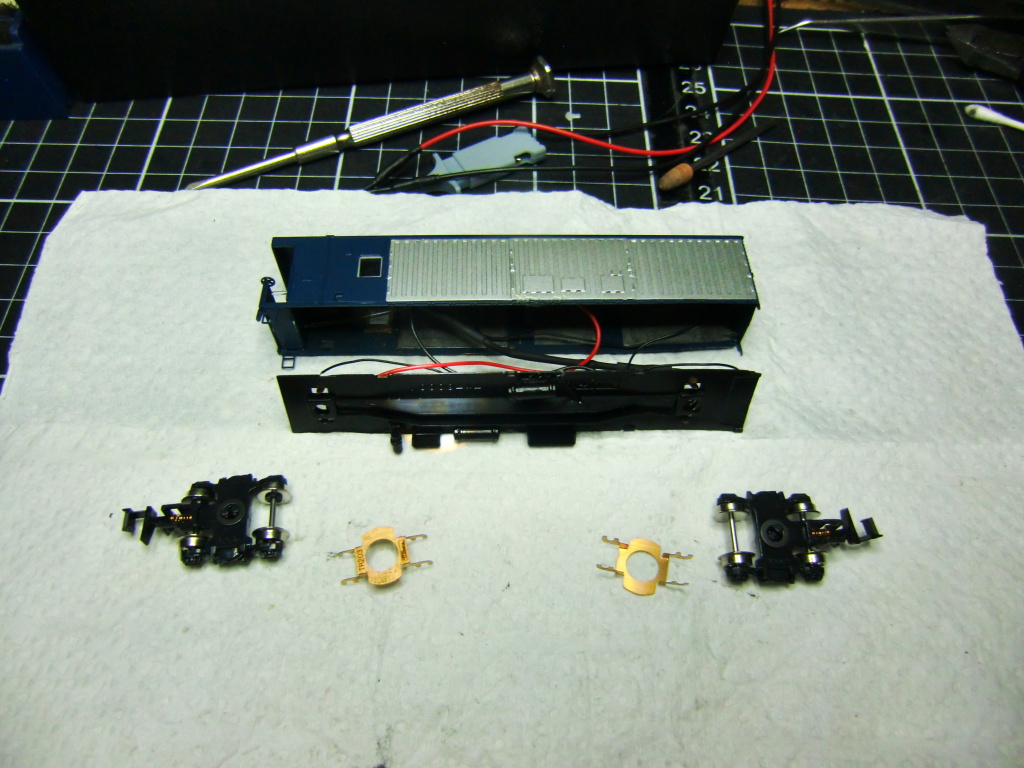

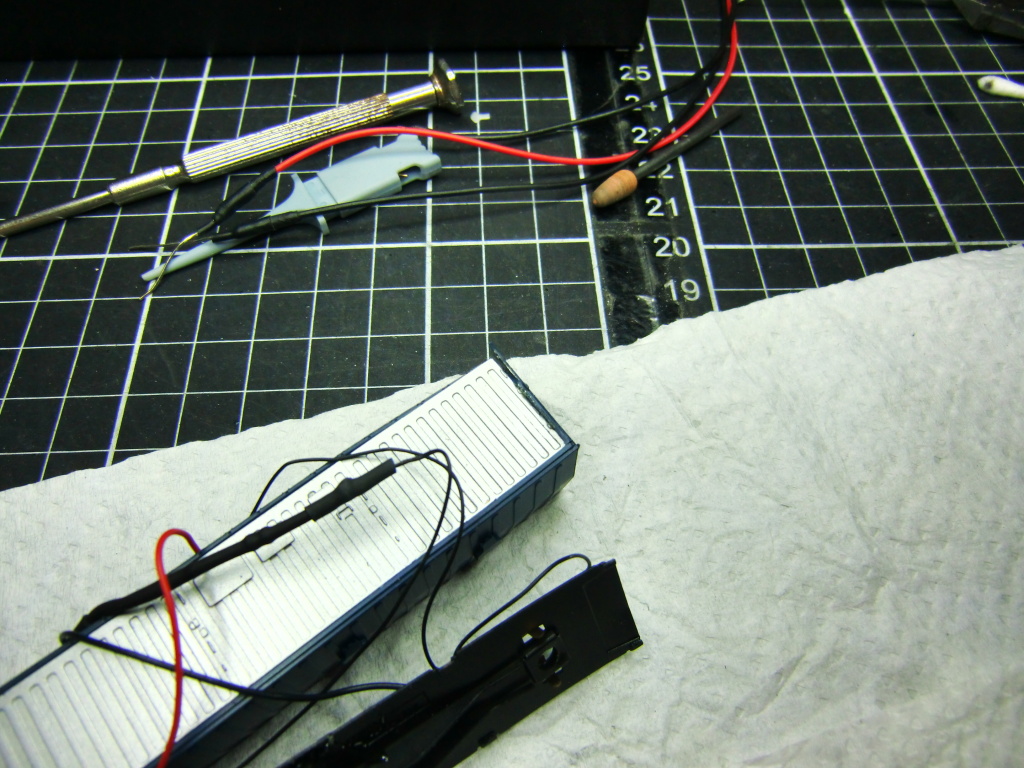

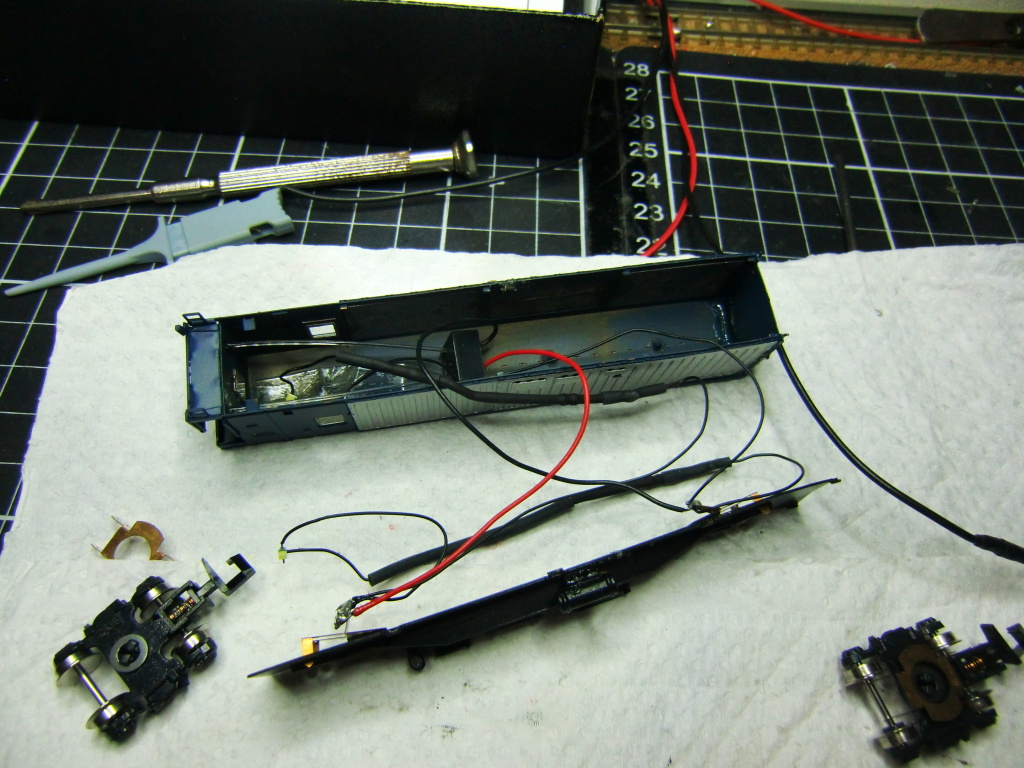

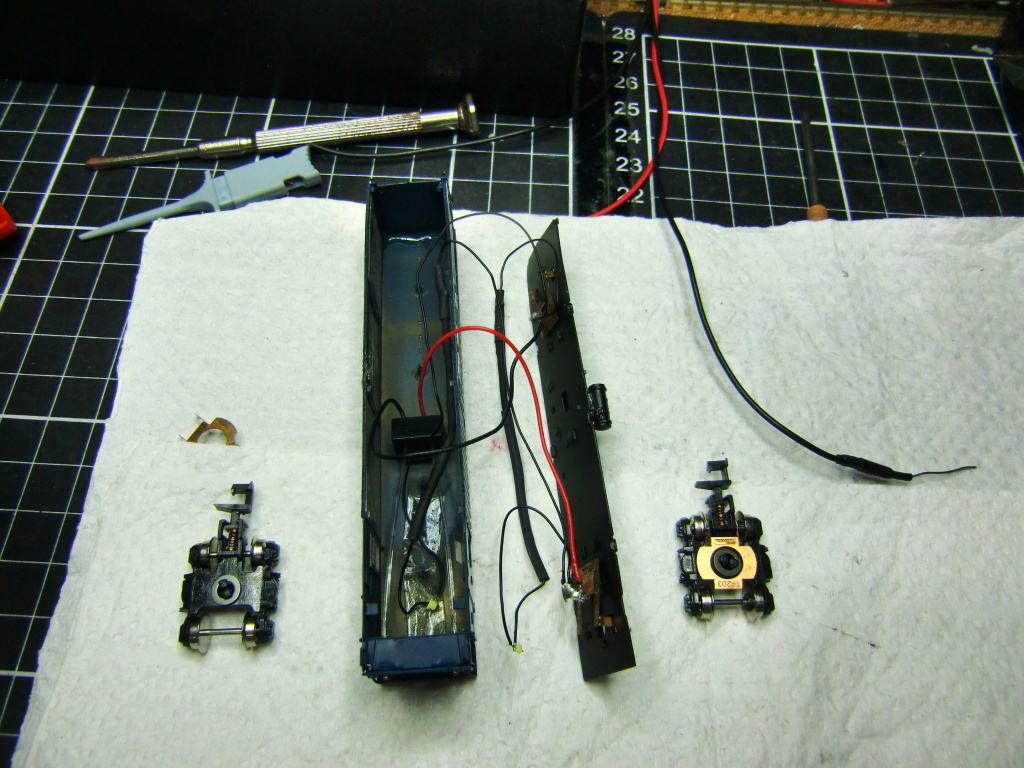

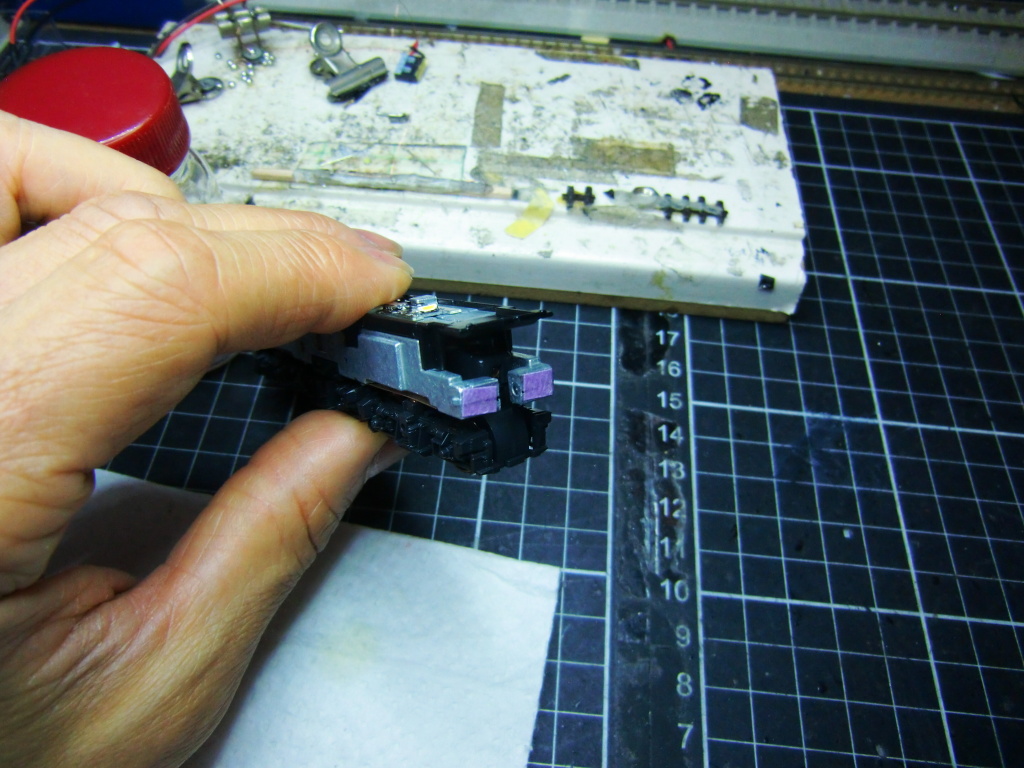

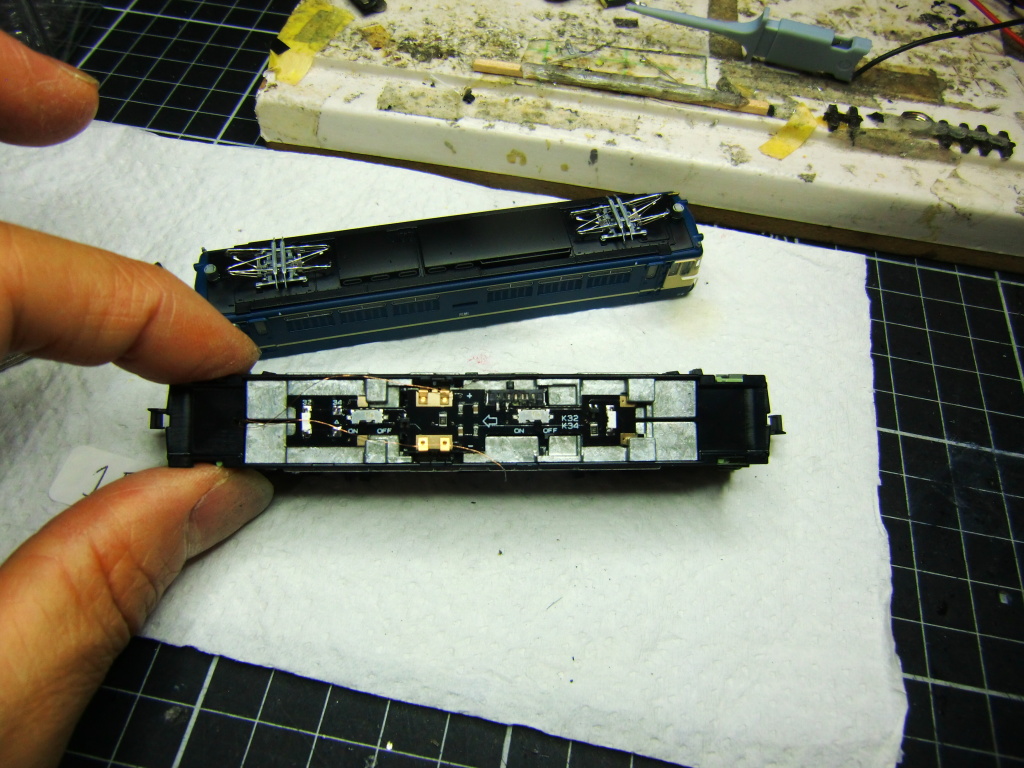

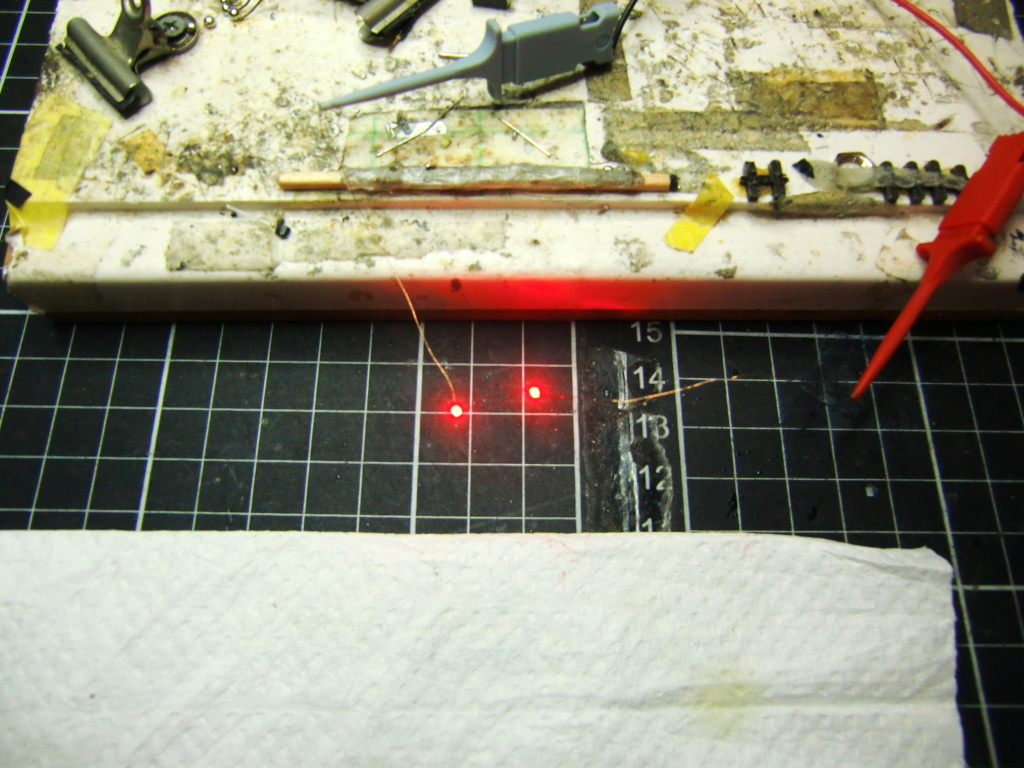

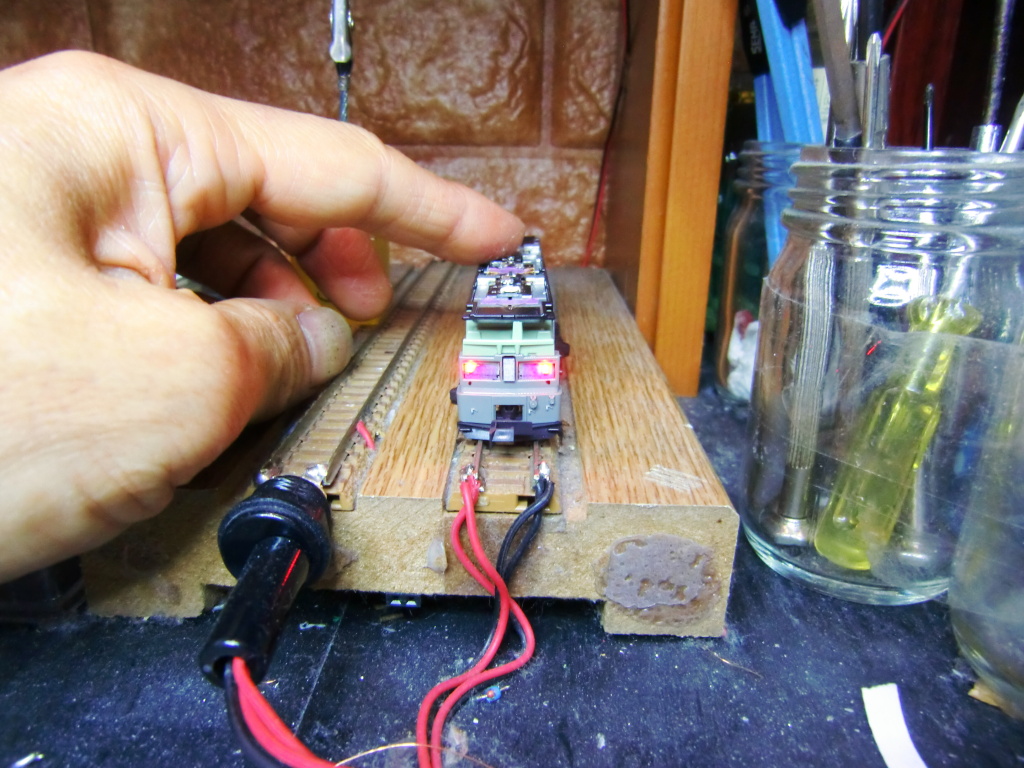

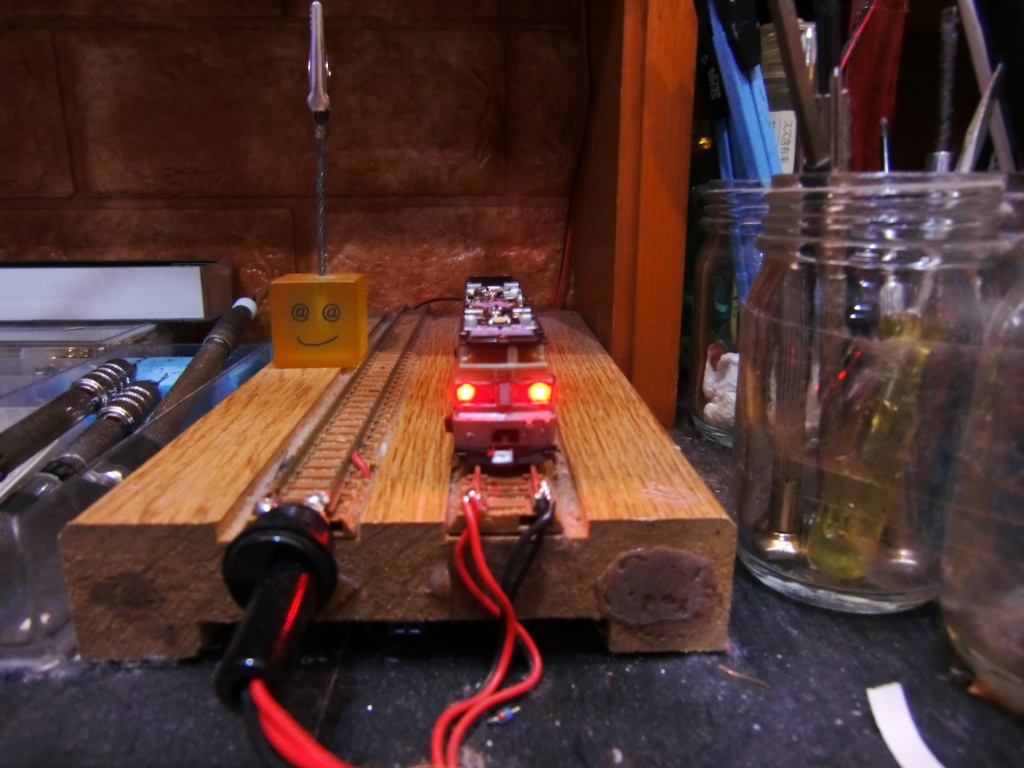

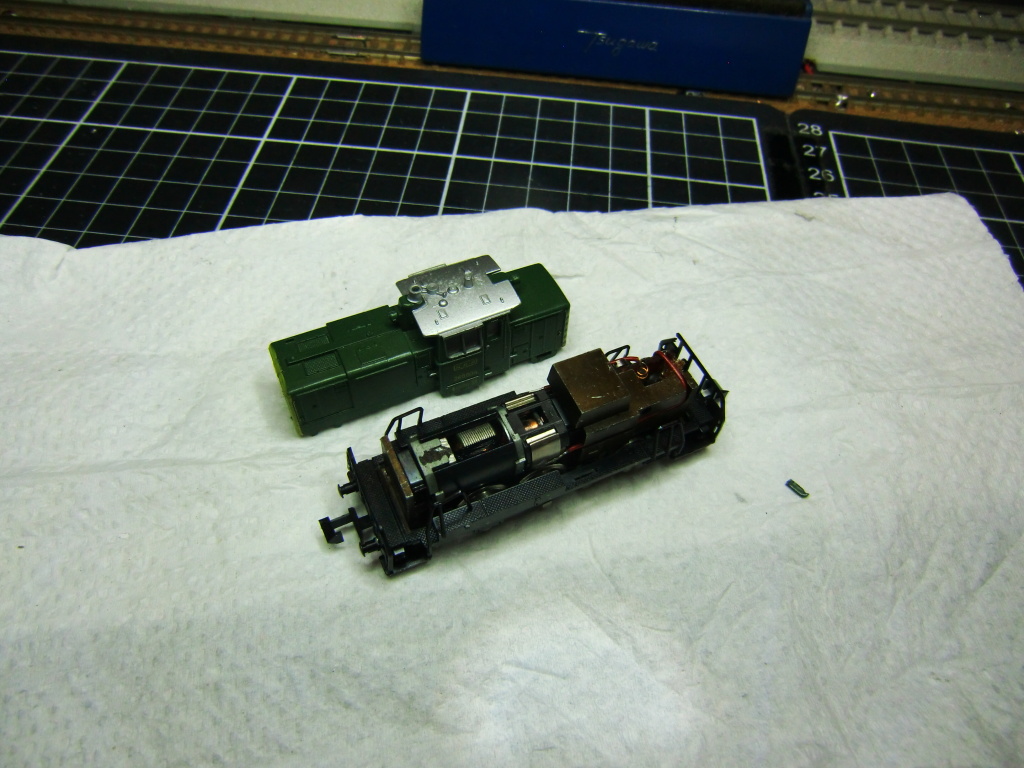

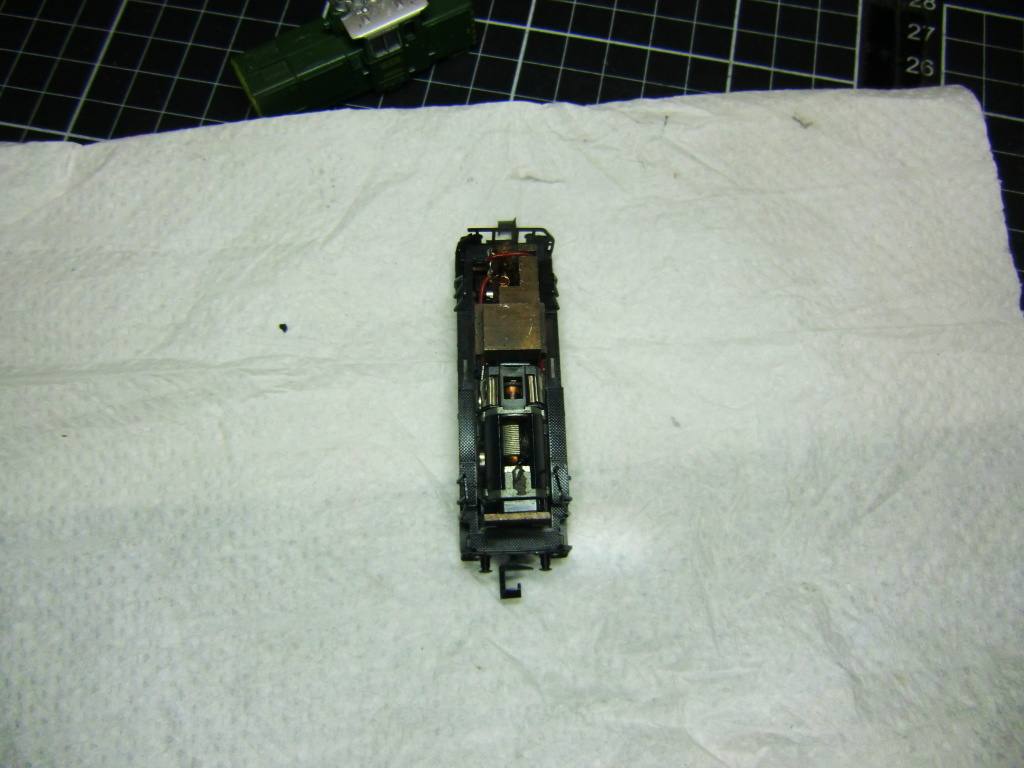

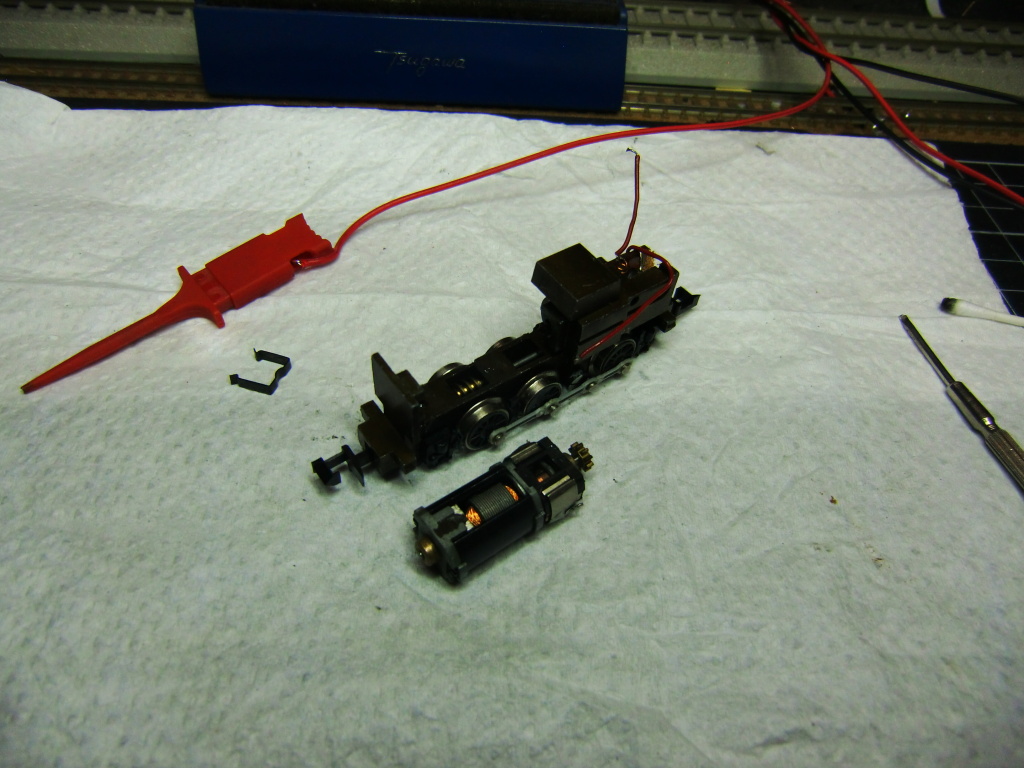

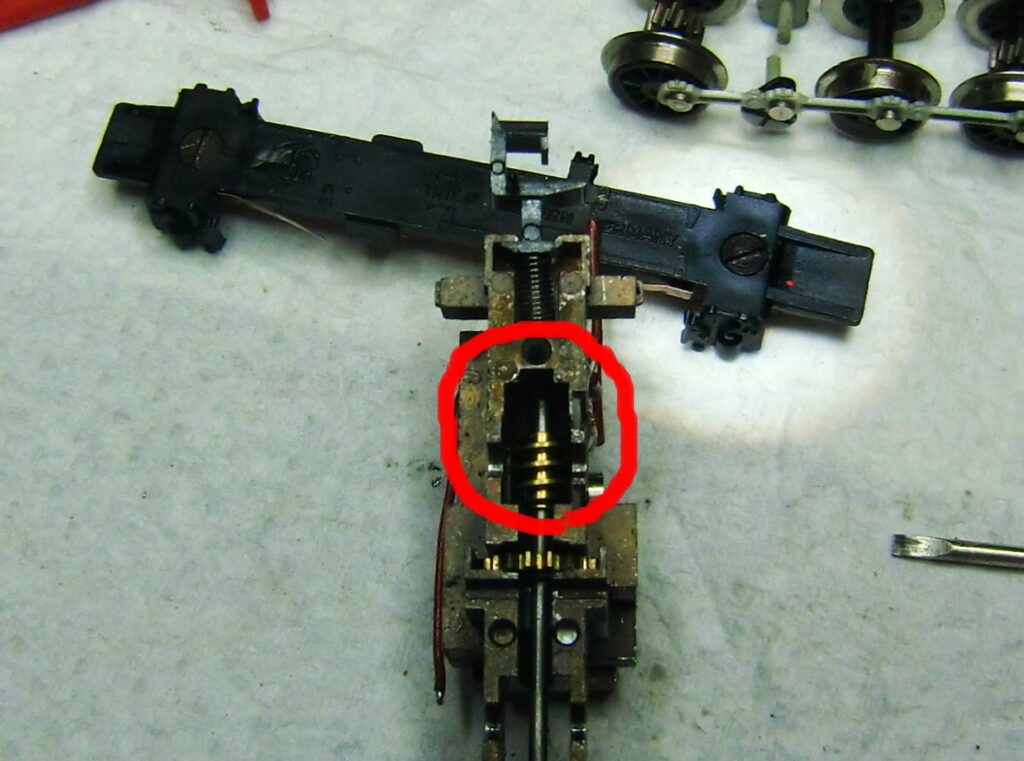

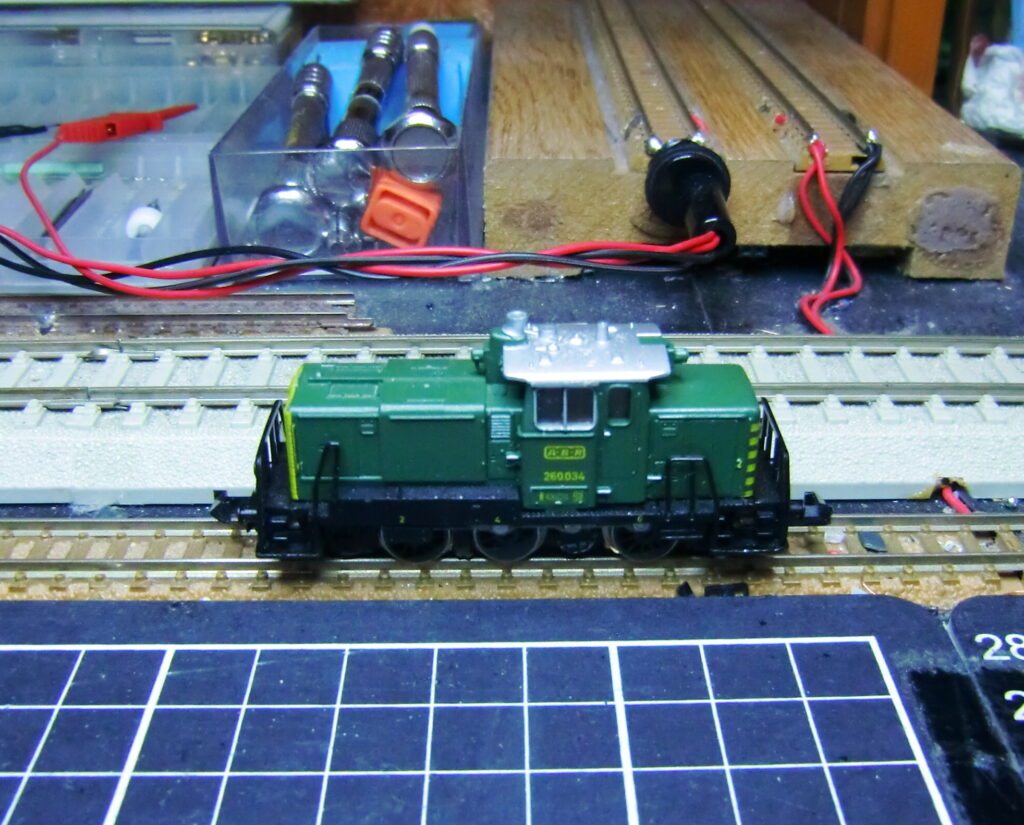

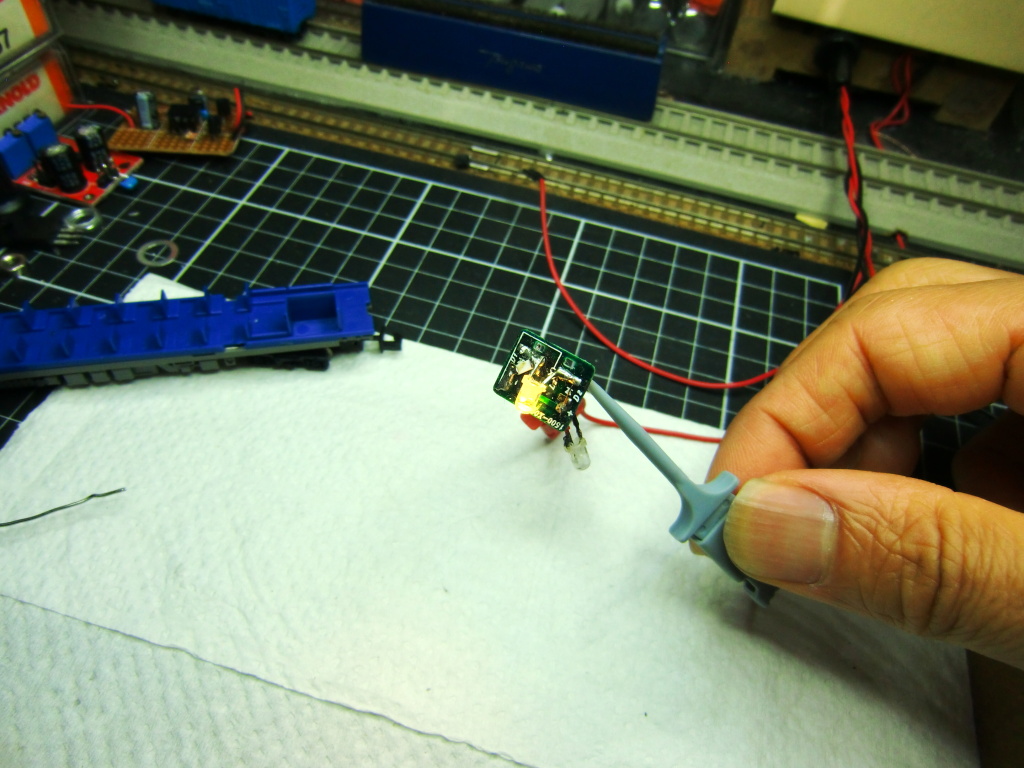

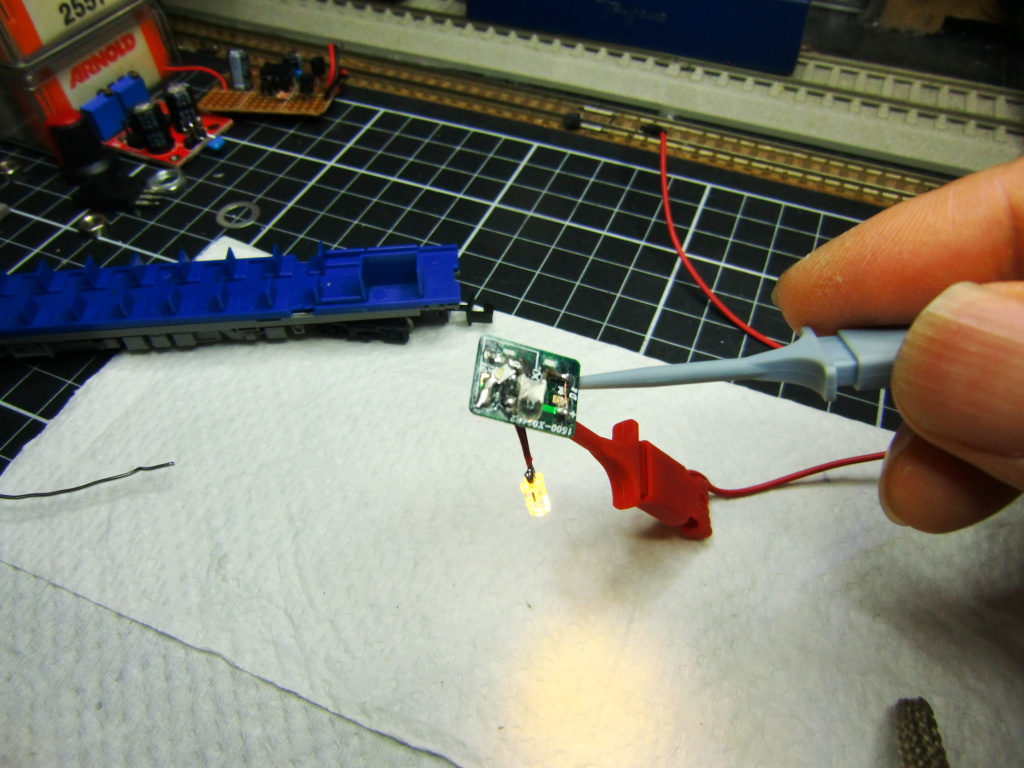

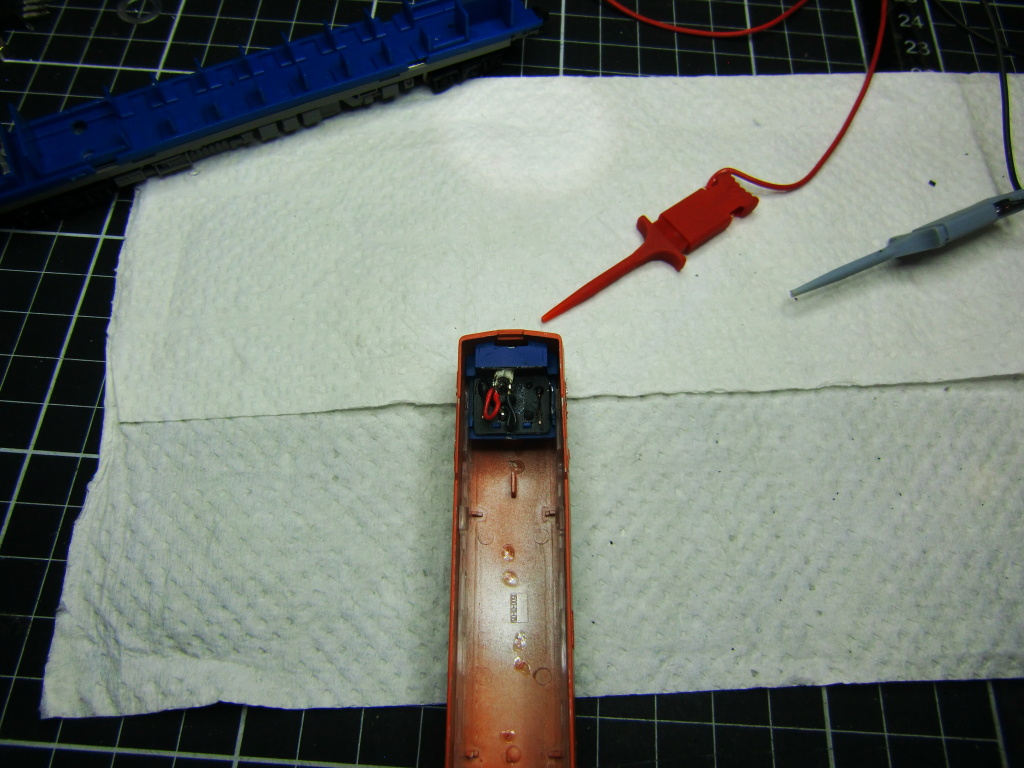

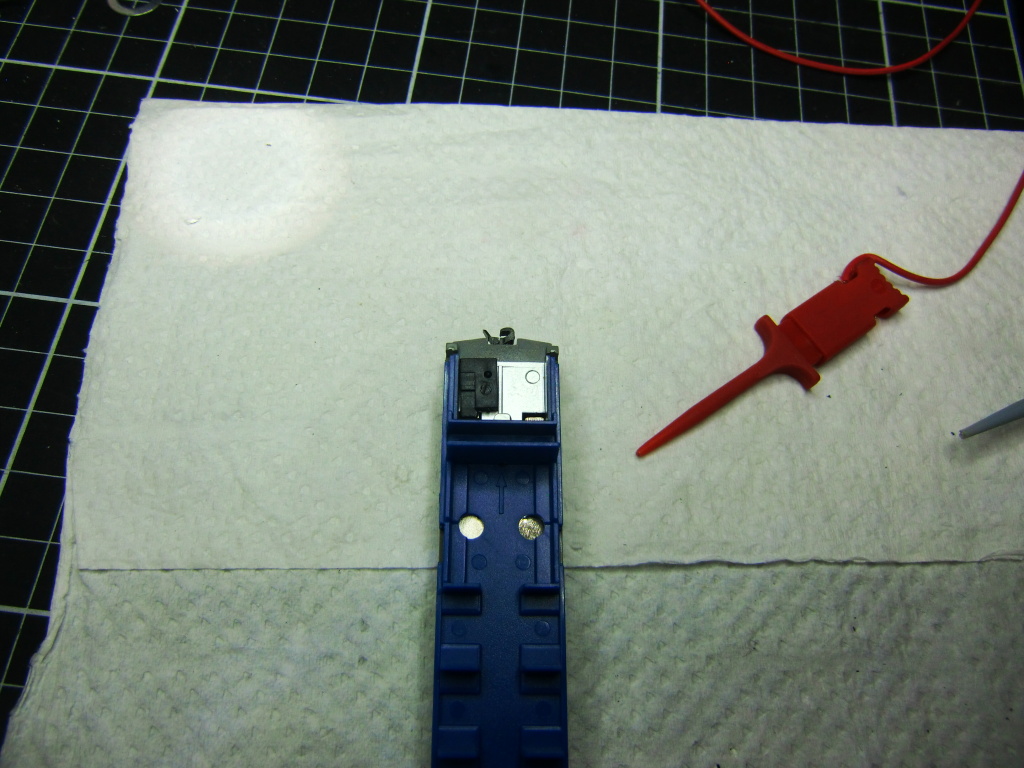

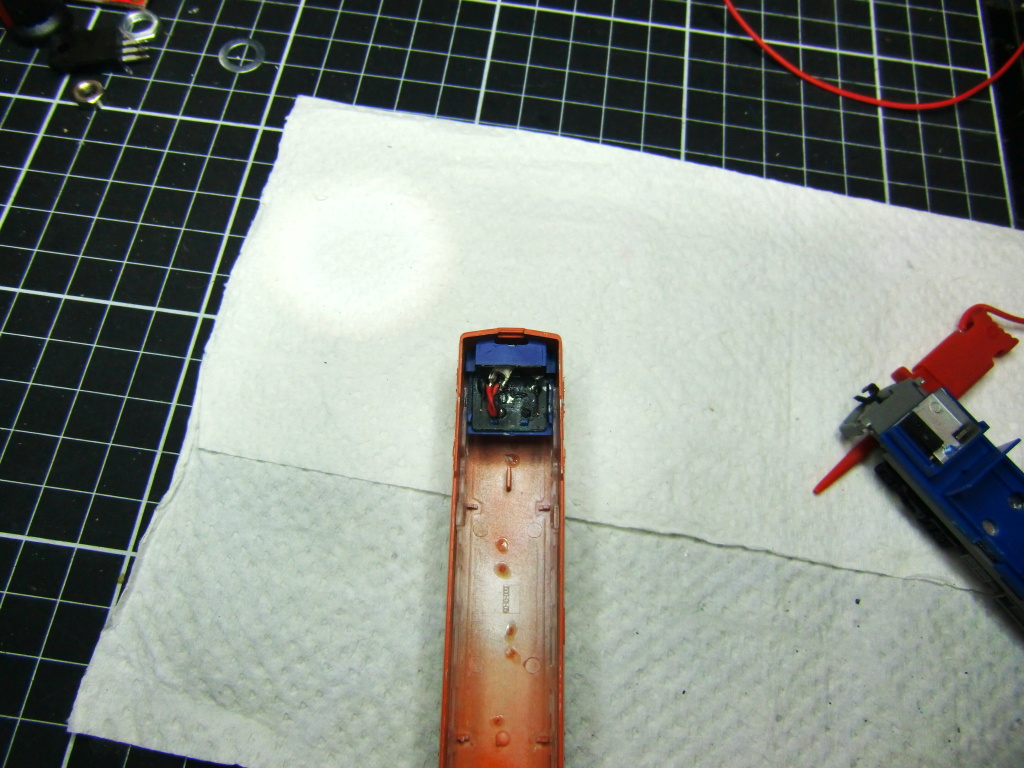

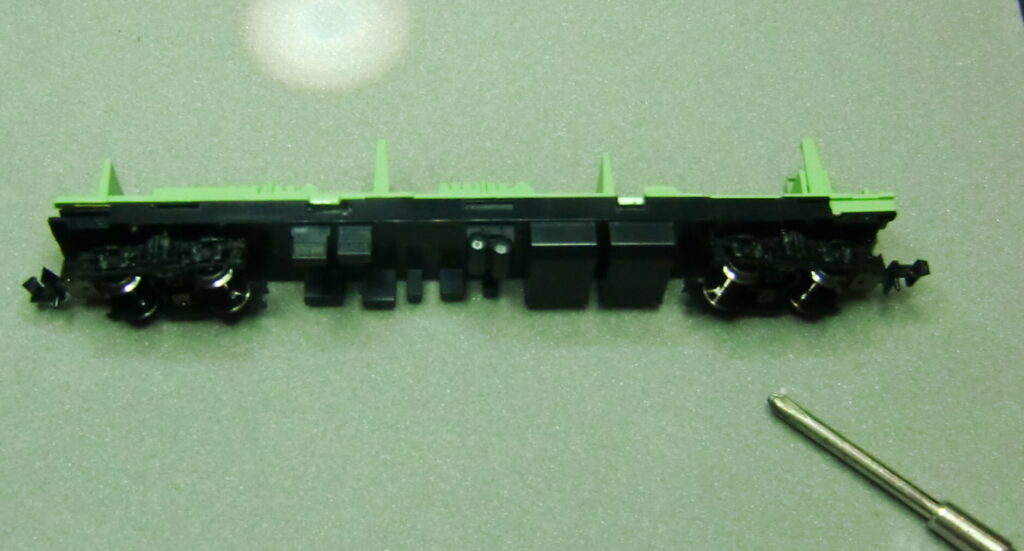

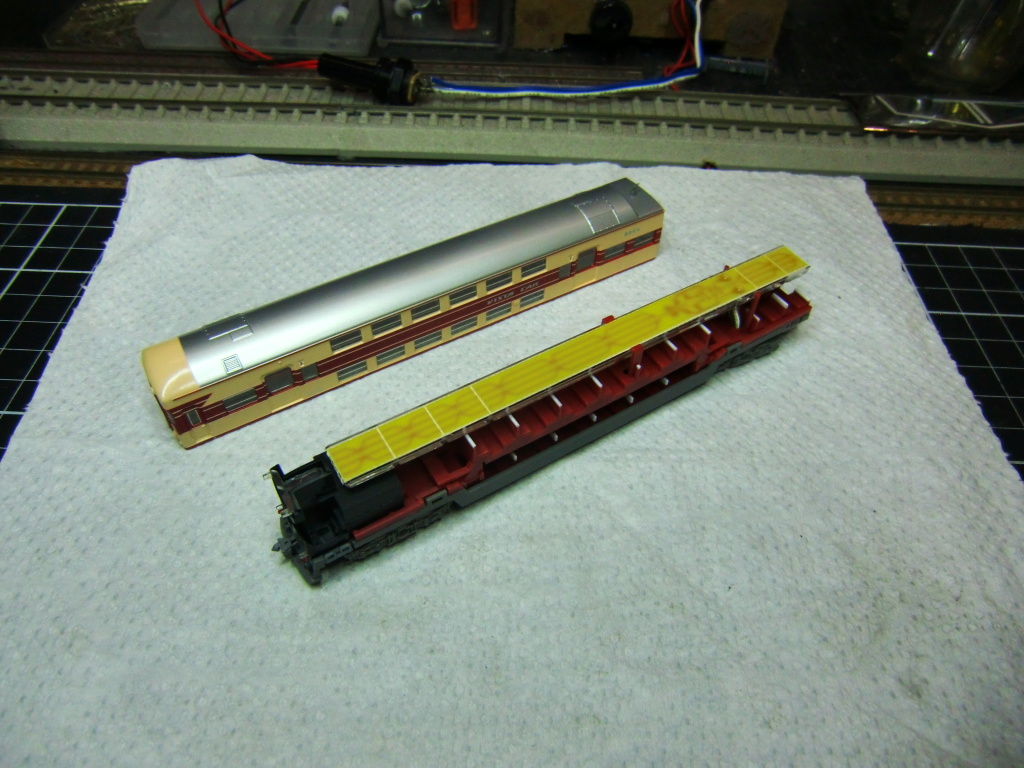

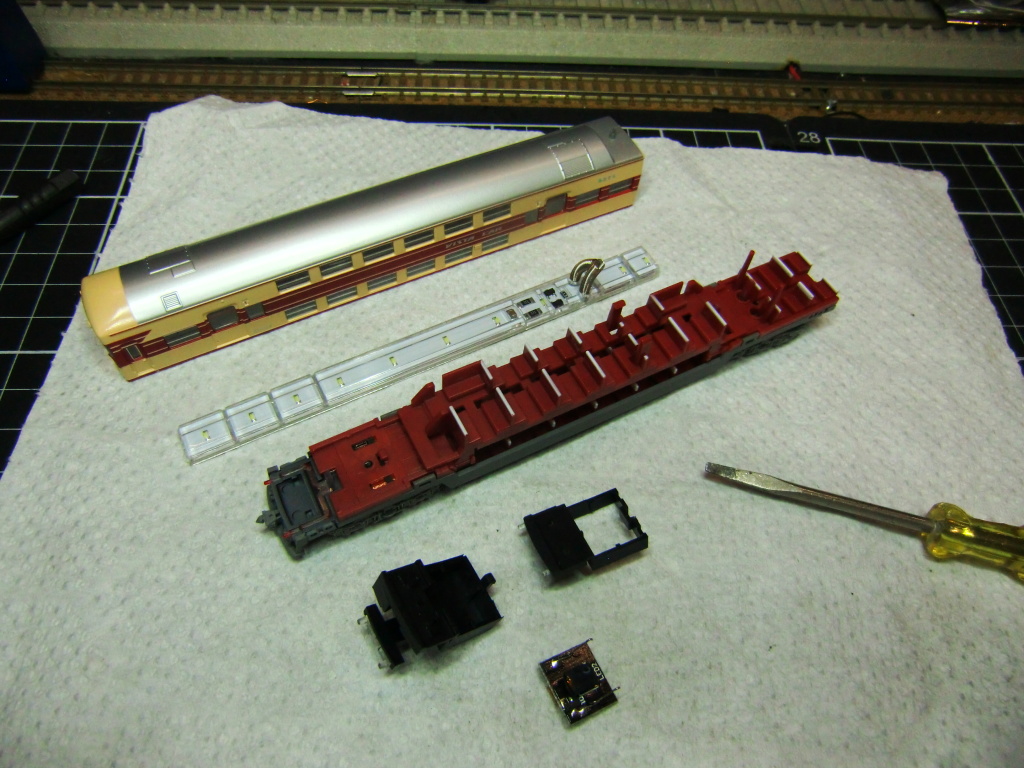

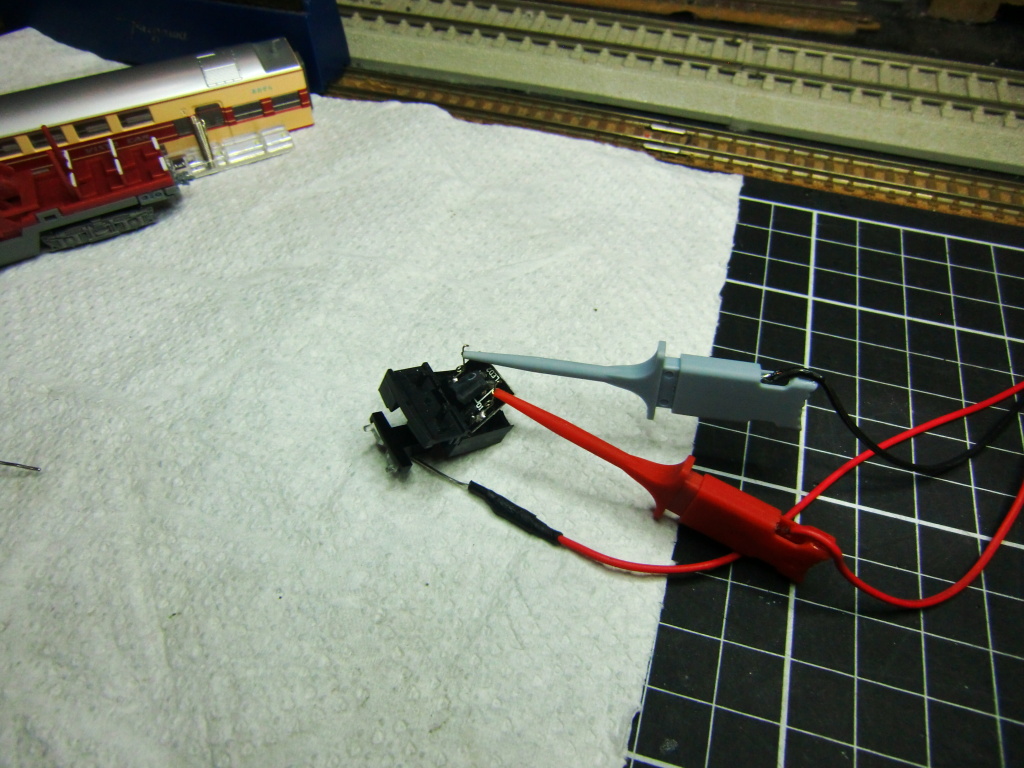

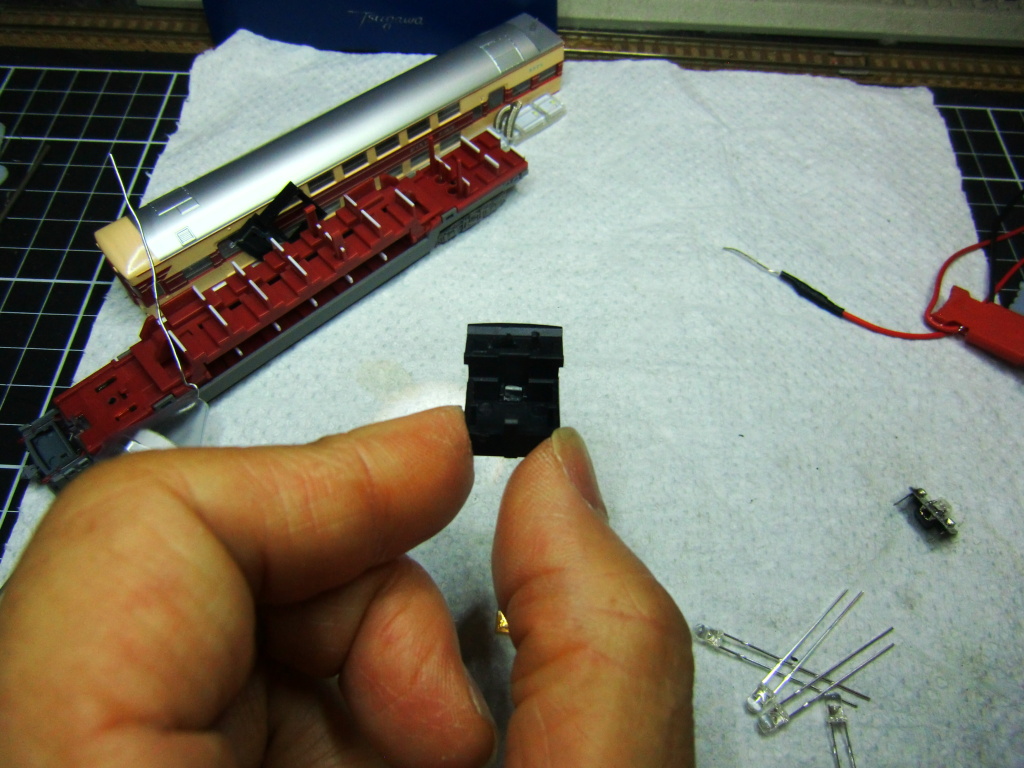

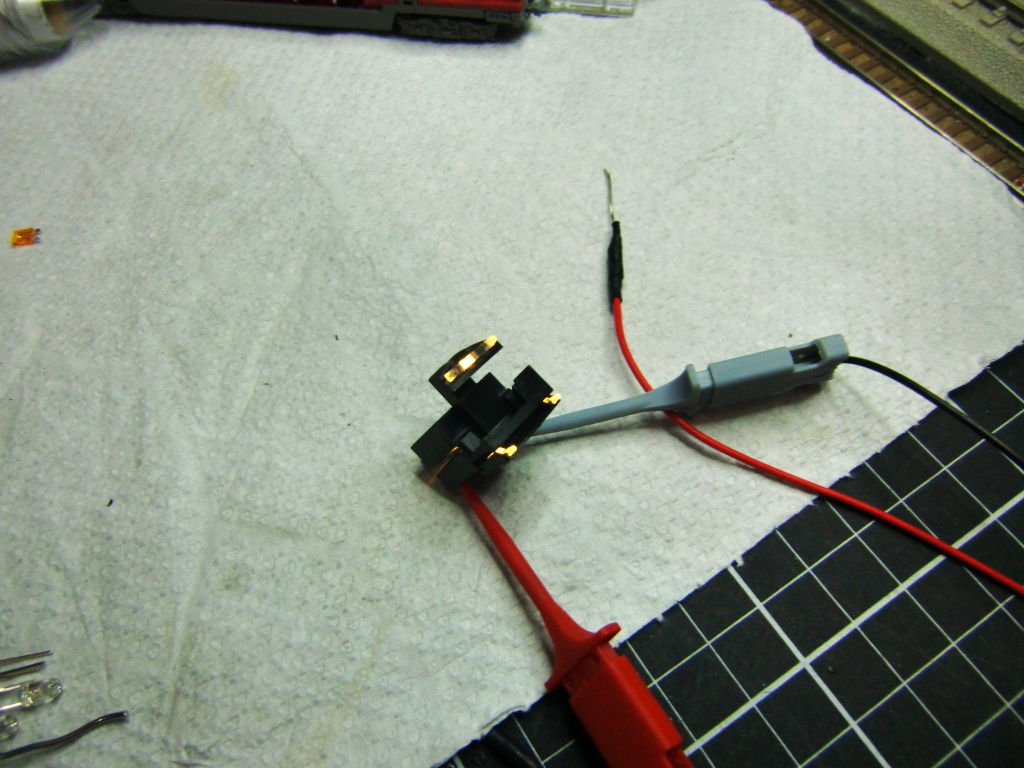

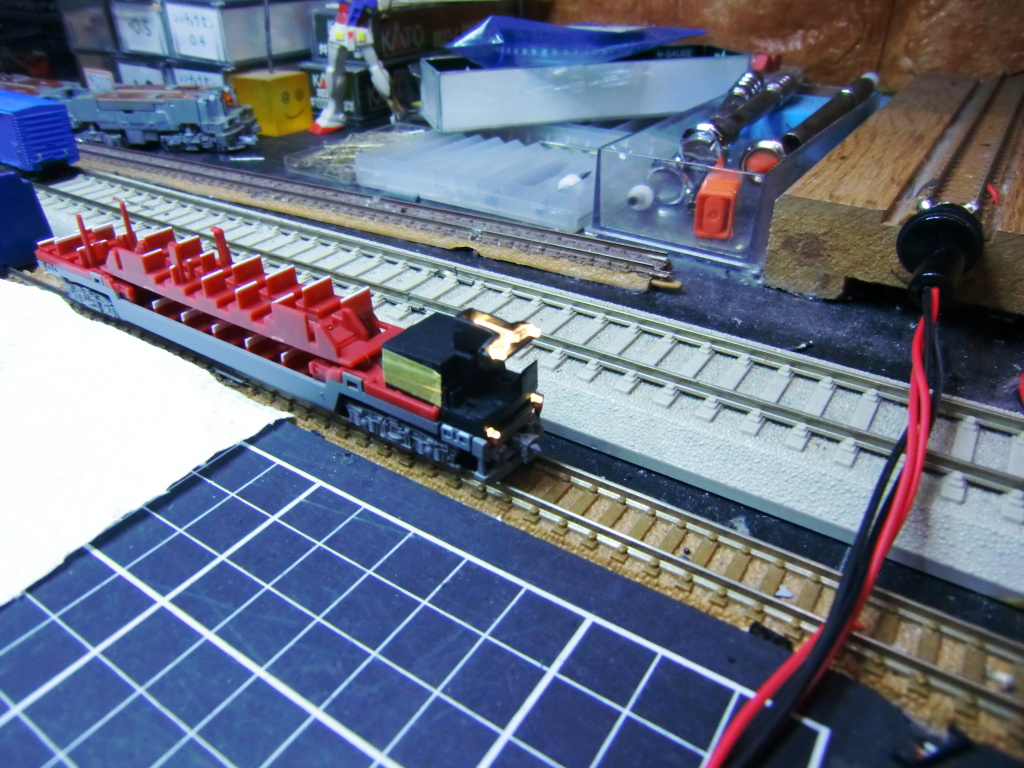

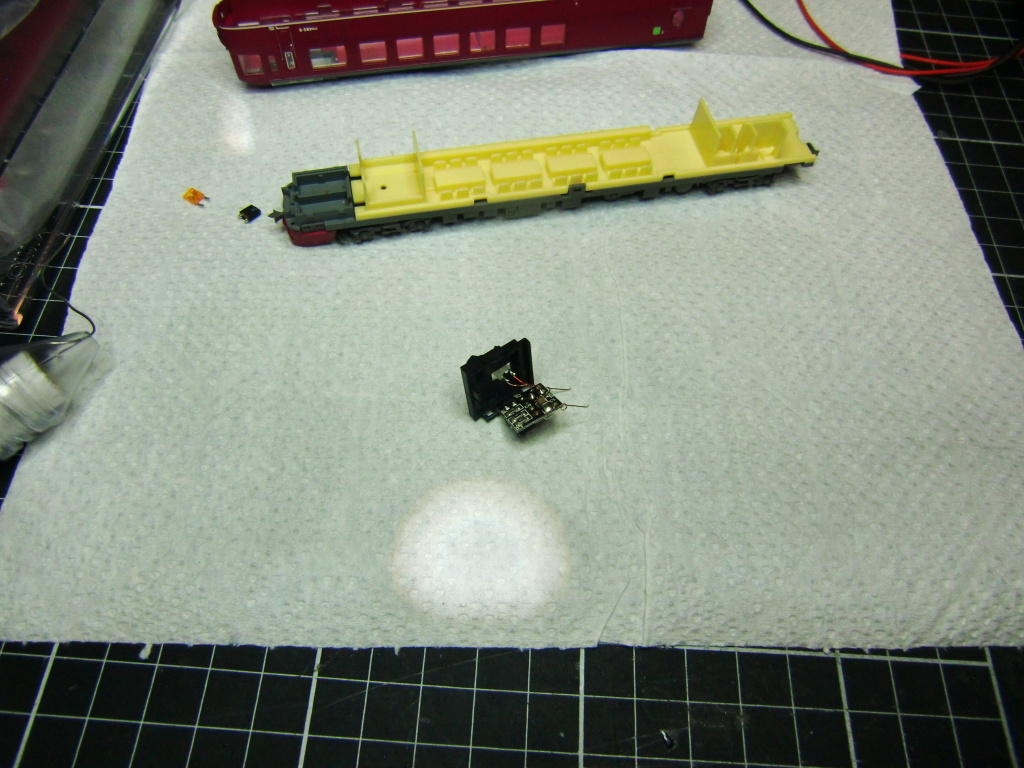

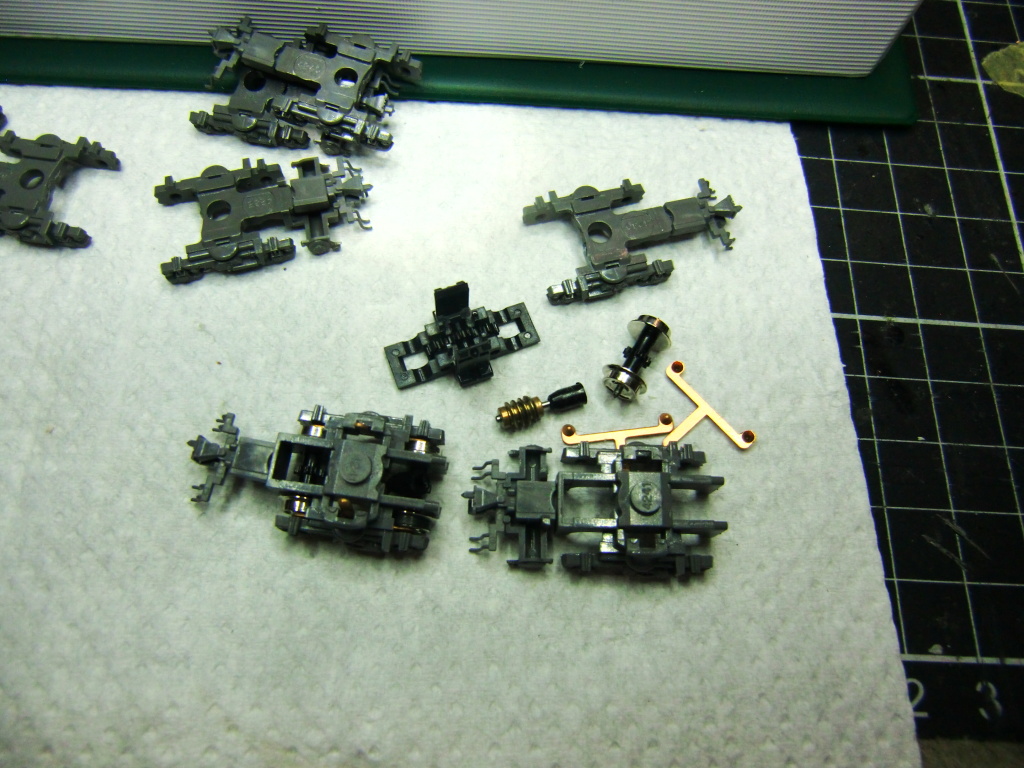

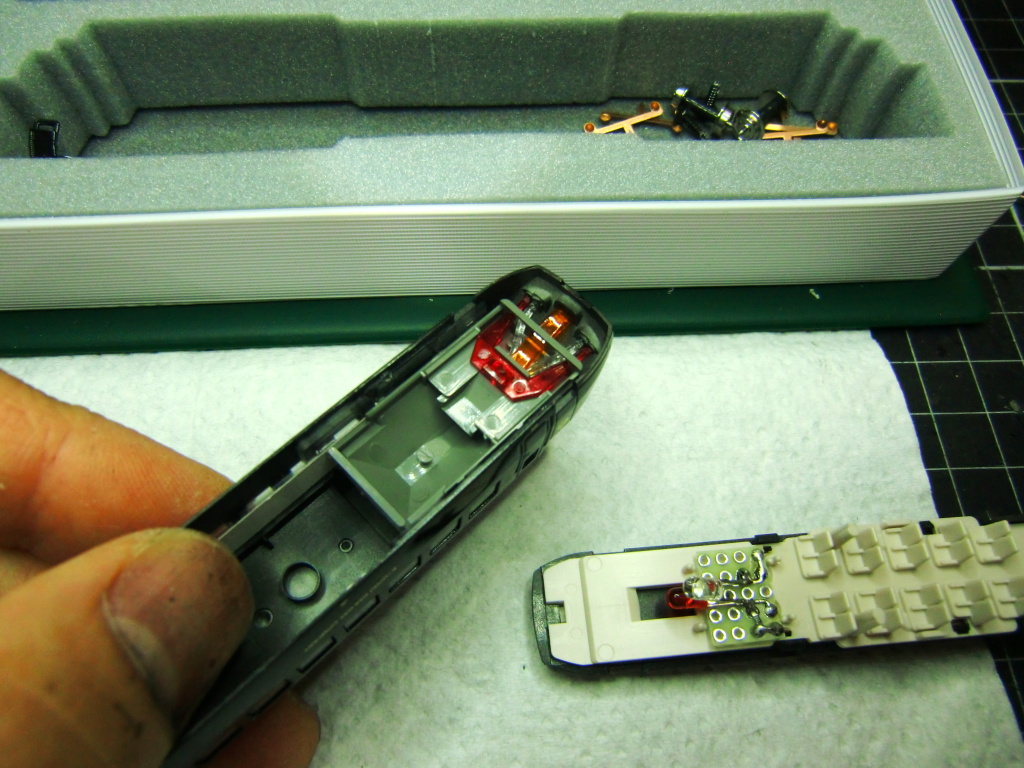

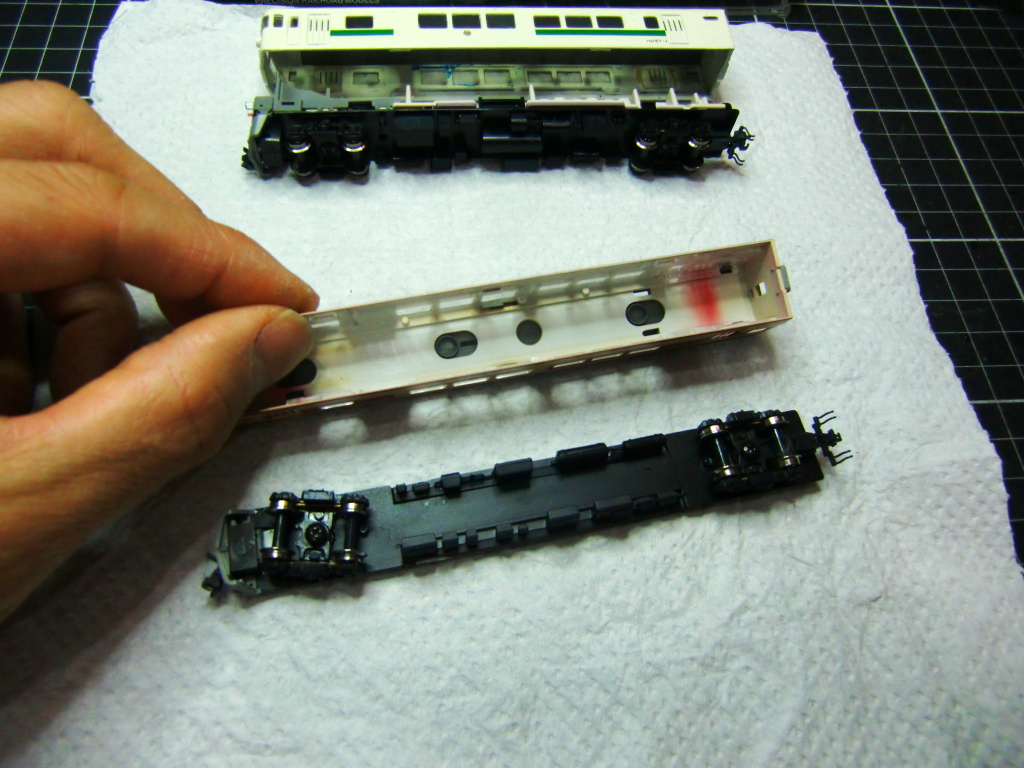

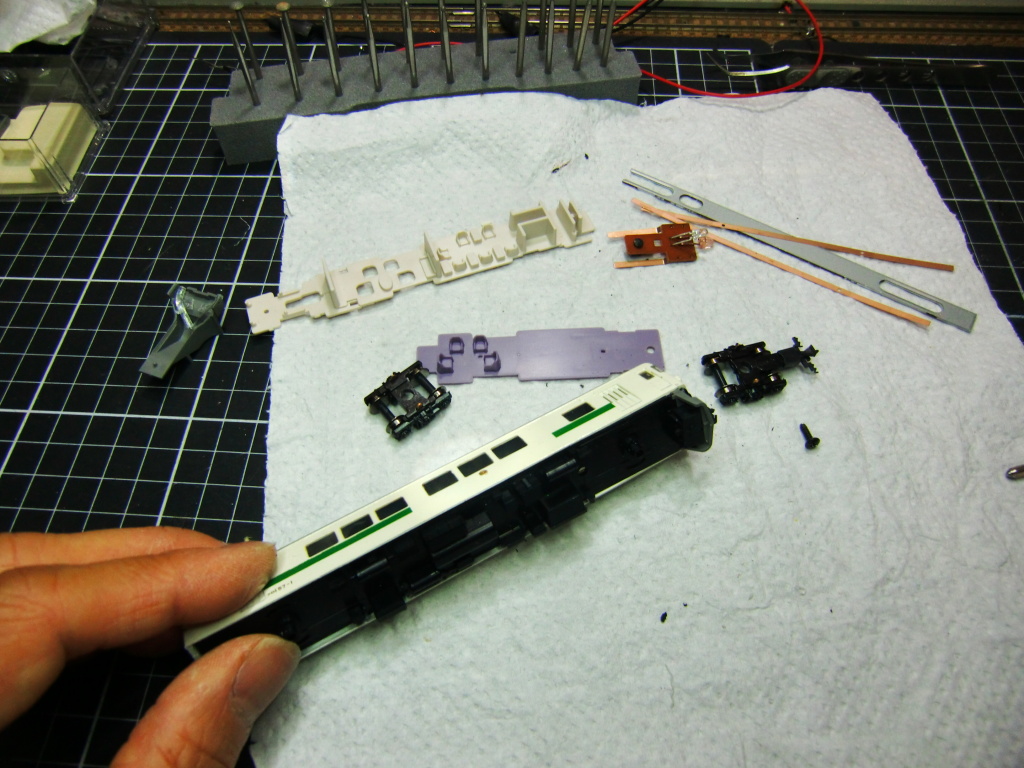

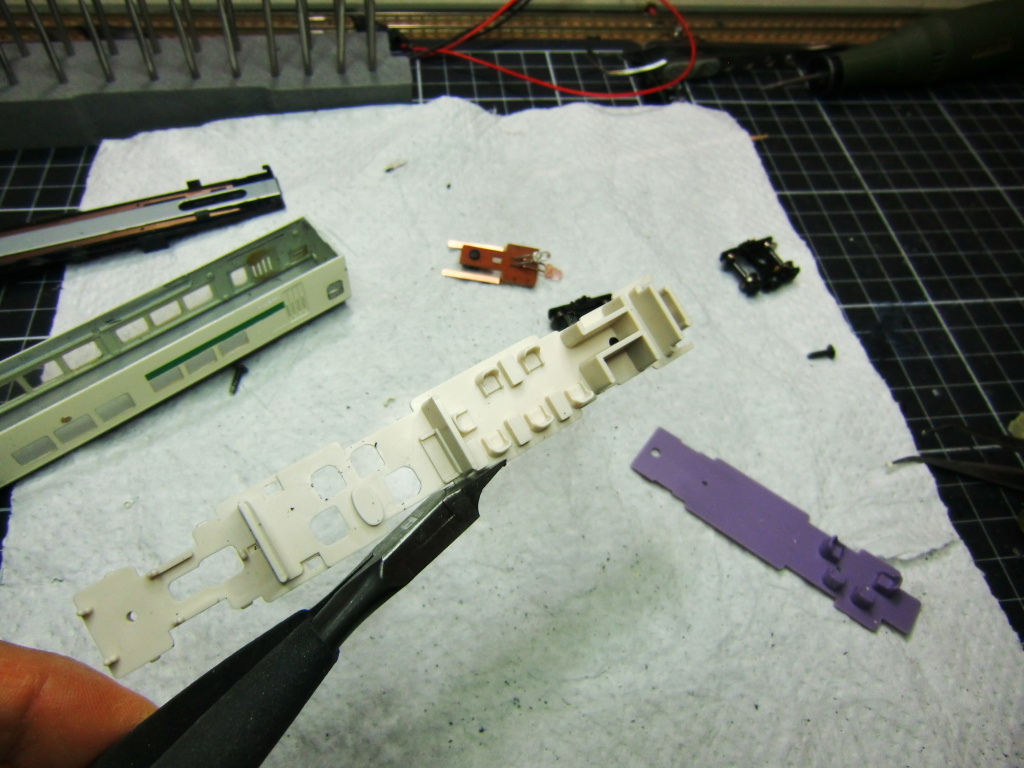

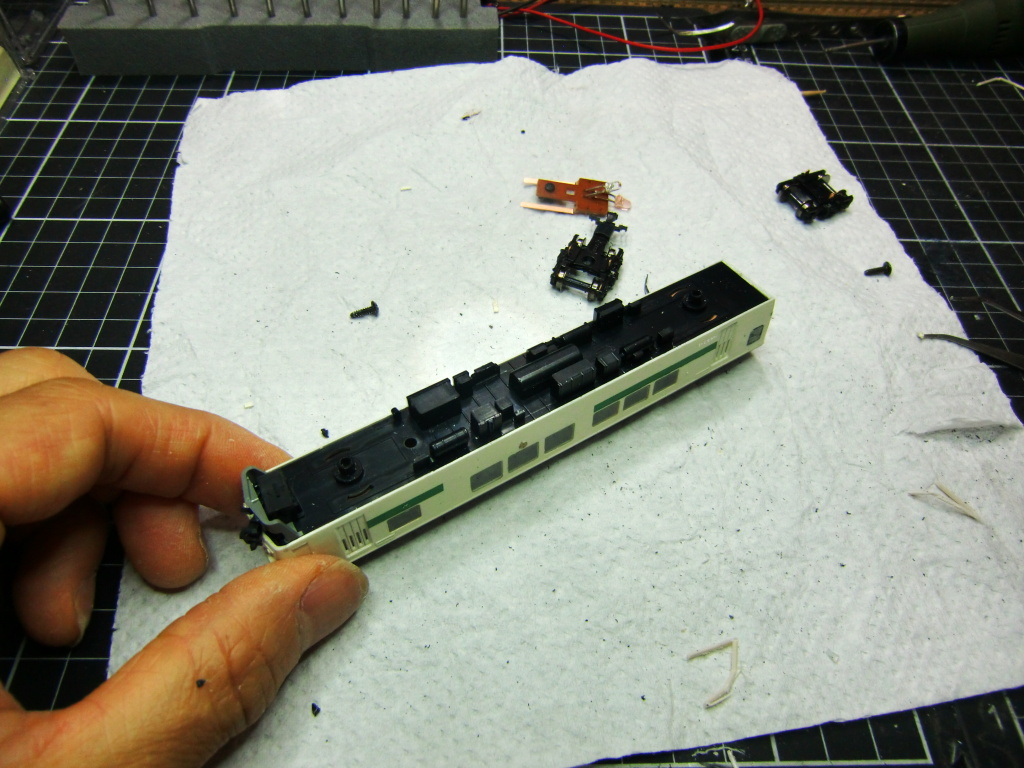

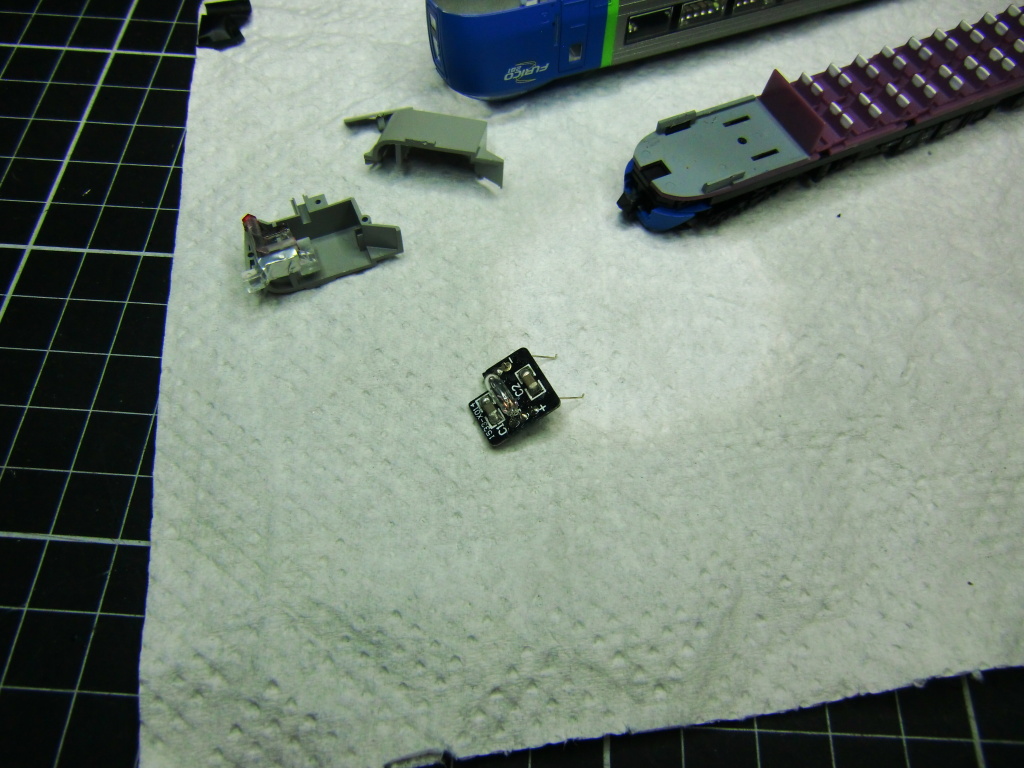

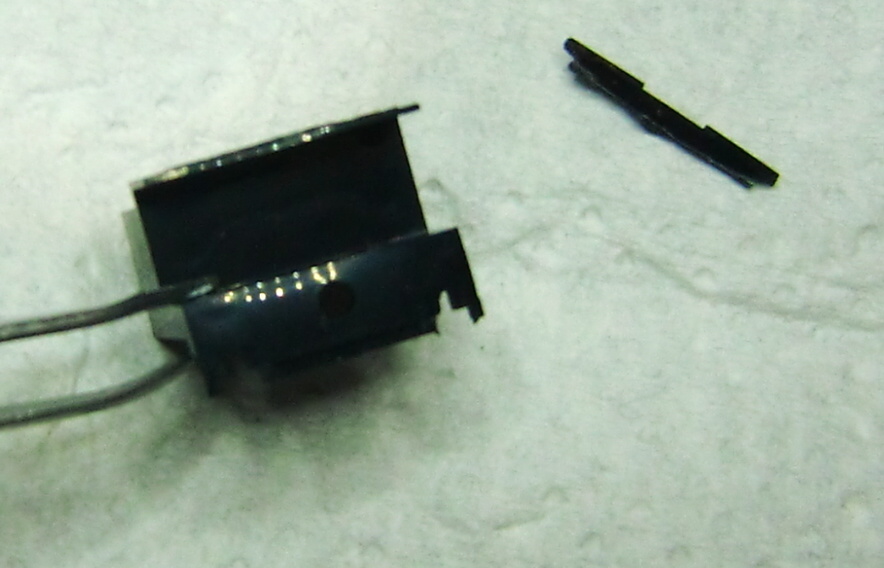

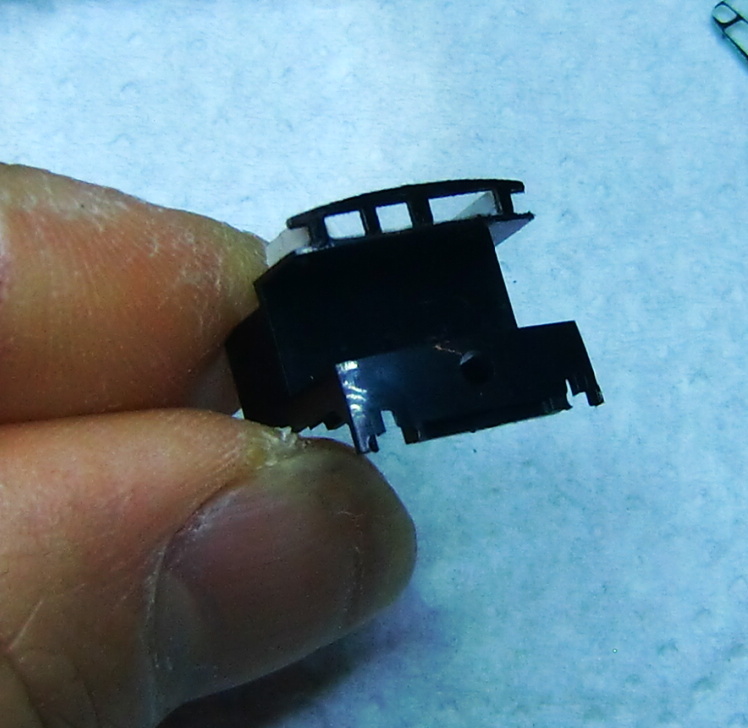

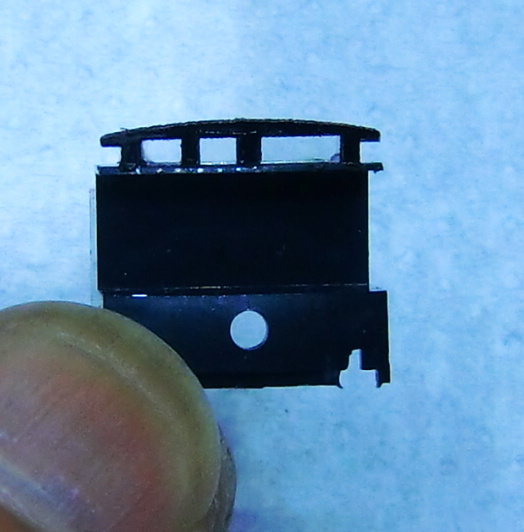

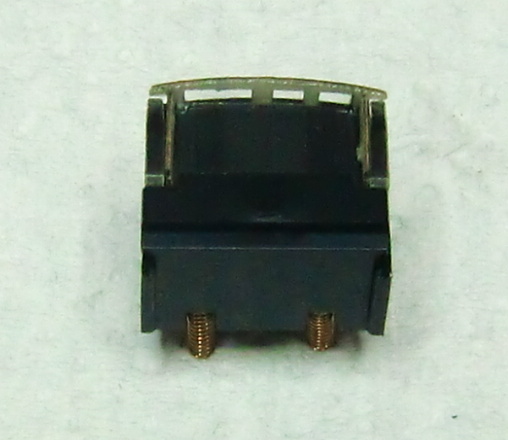

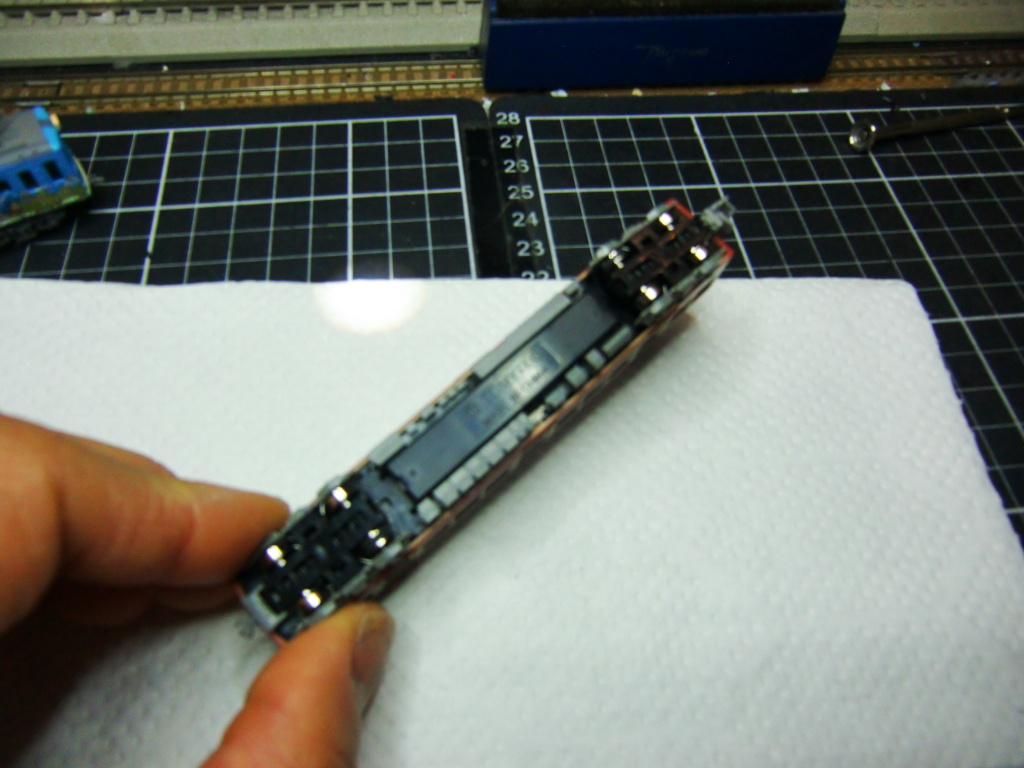

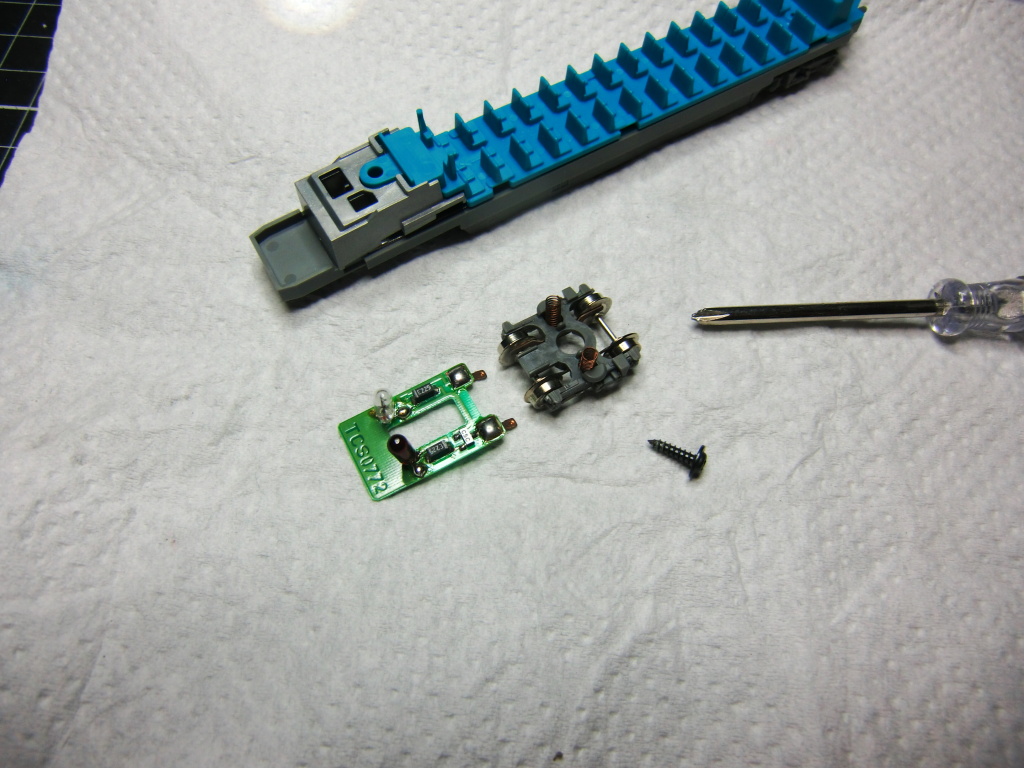

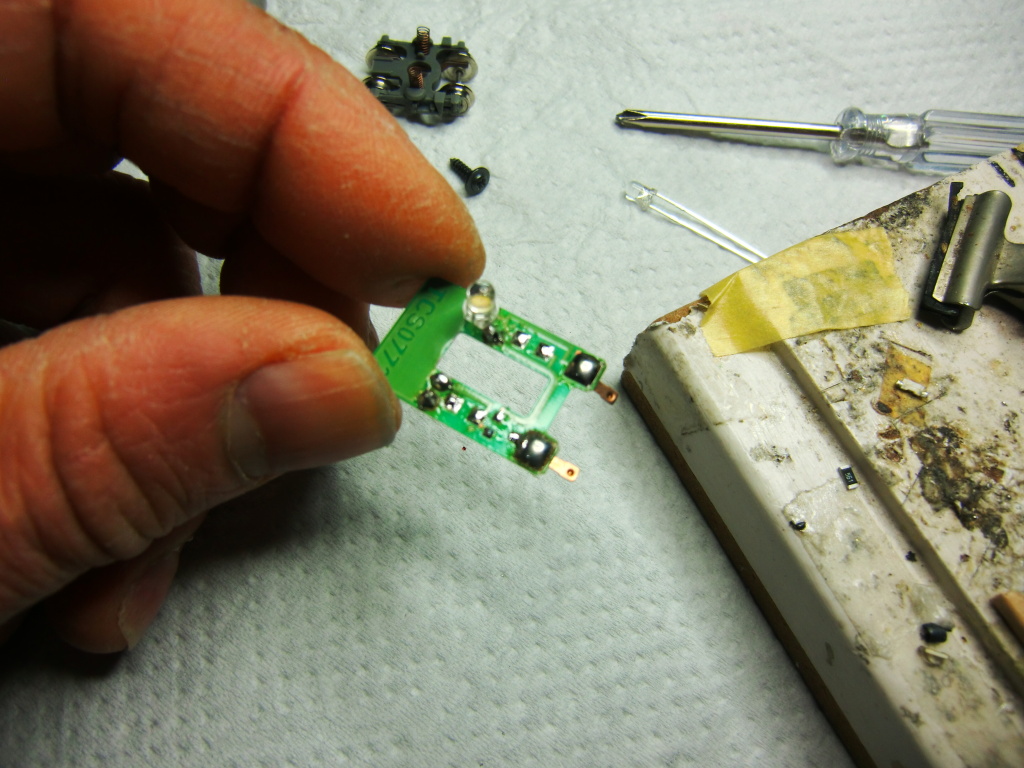

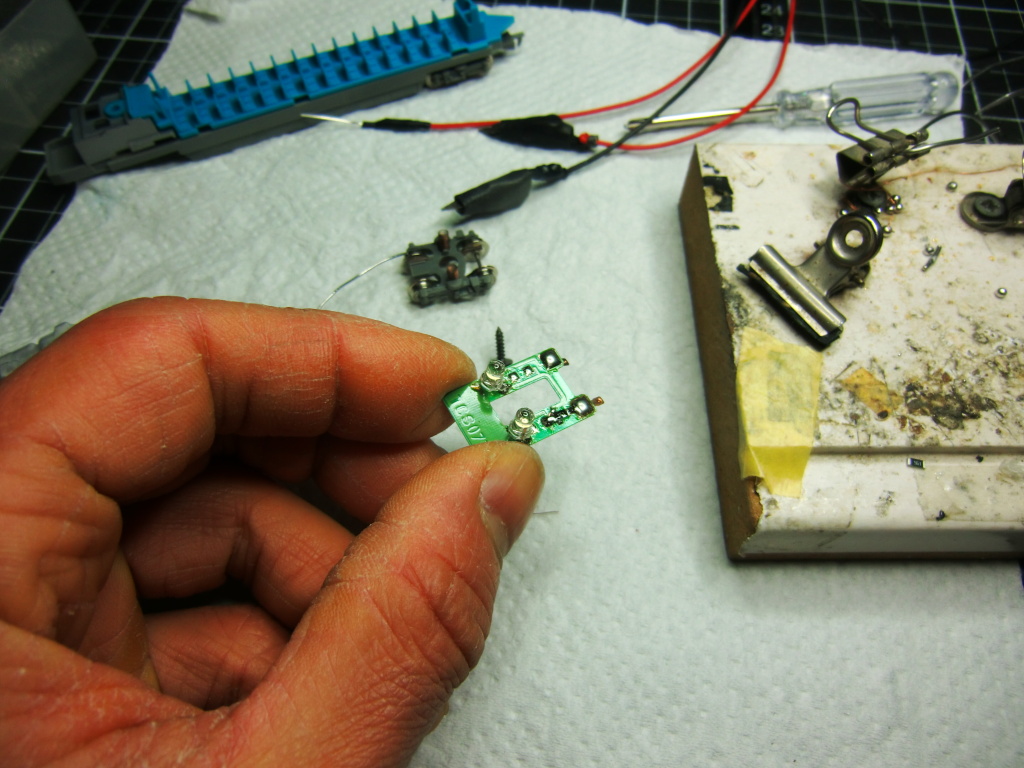

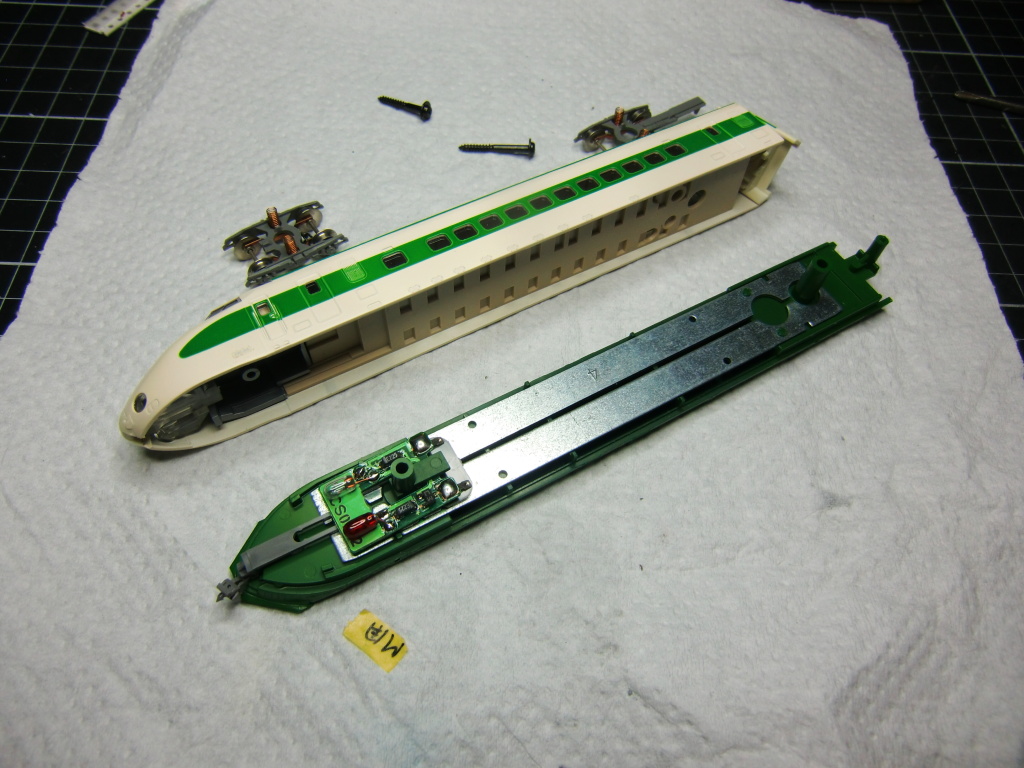

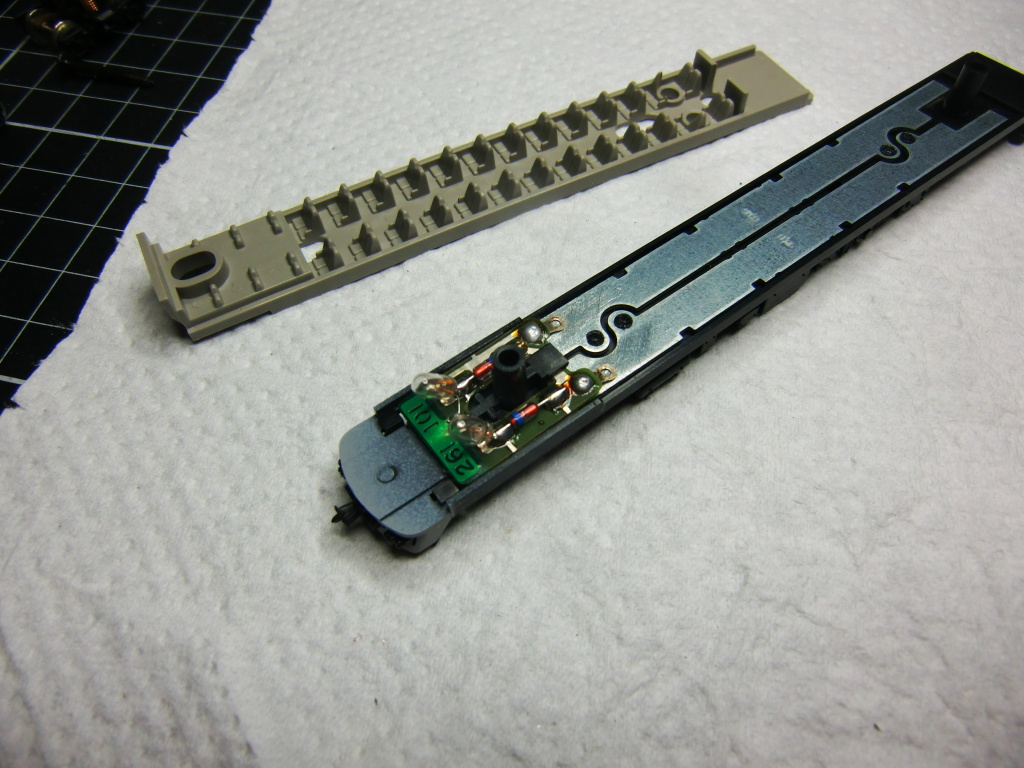

続いてモーターが動いたり止まったりする原因を調べます。1つ1つ集電箇所に電圧をかけて問題個所を特定します。

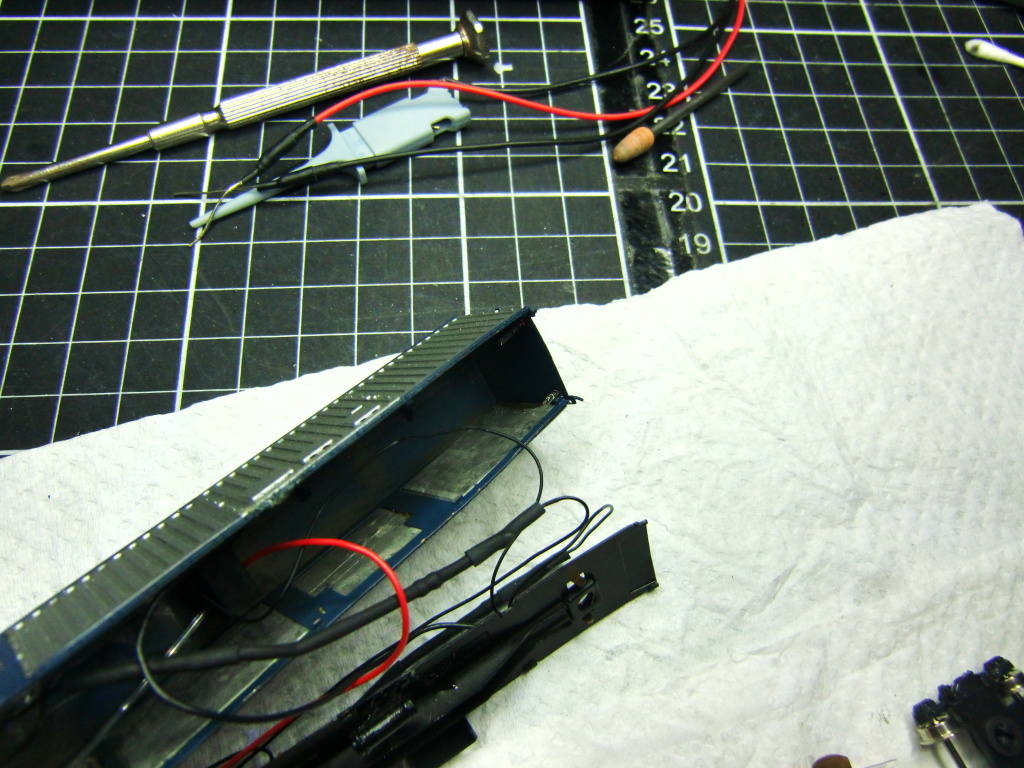

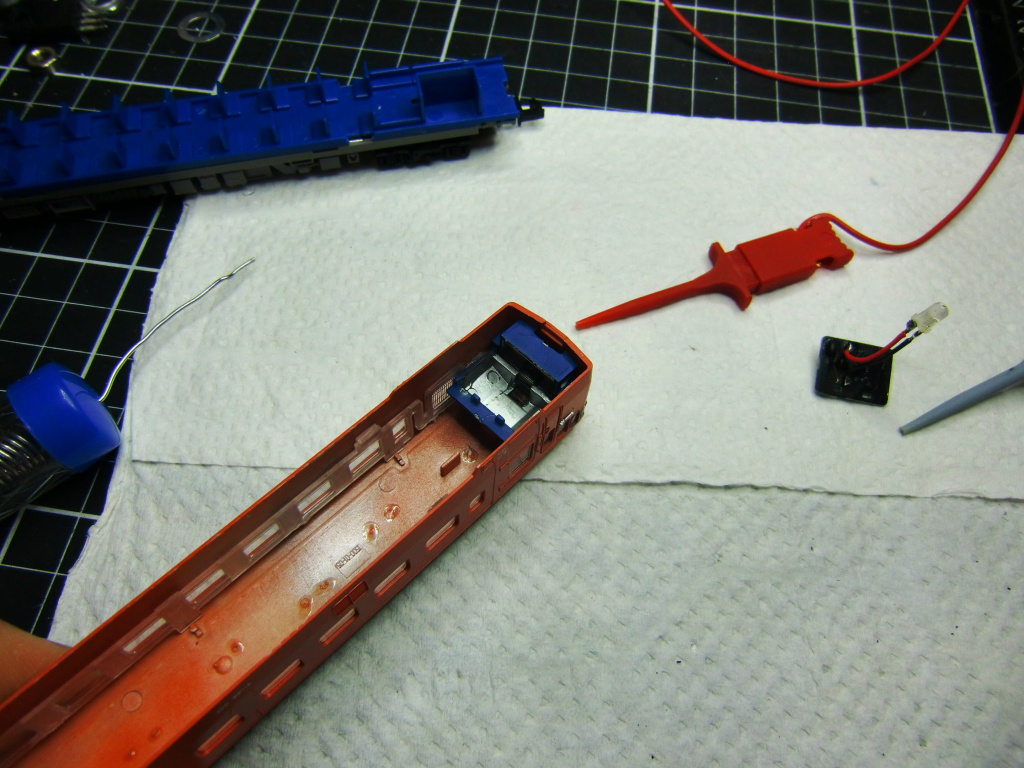

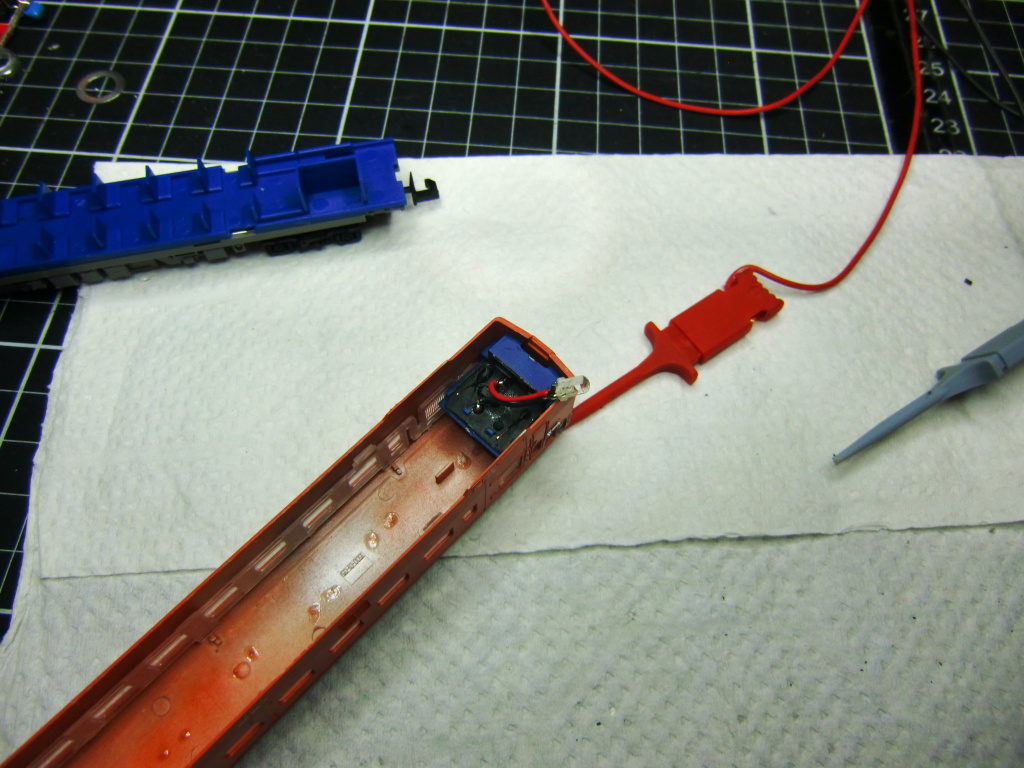

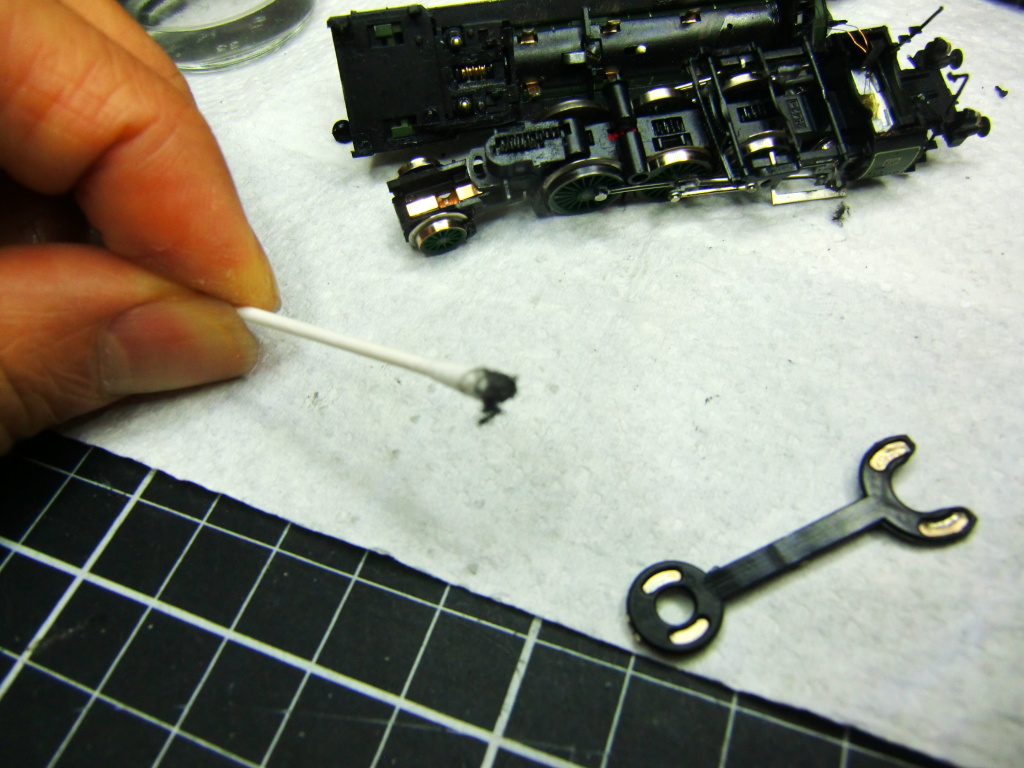

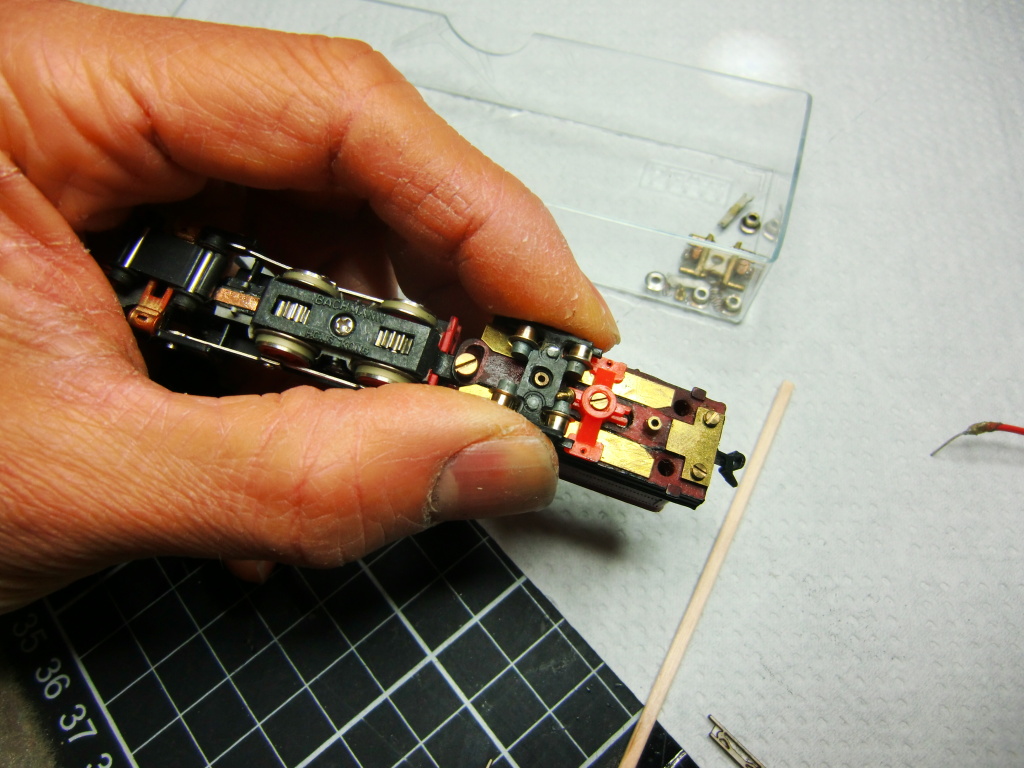

どうやら機関車側に問題があるようです。

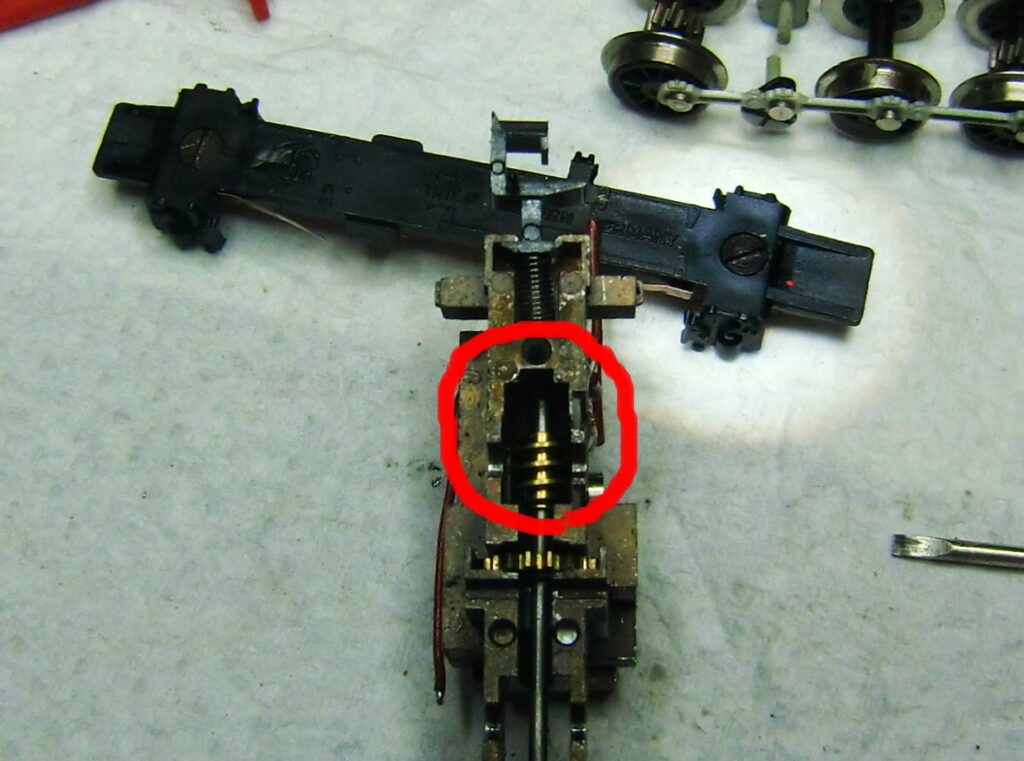

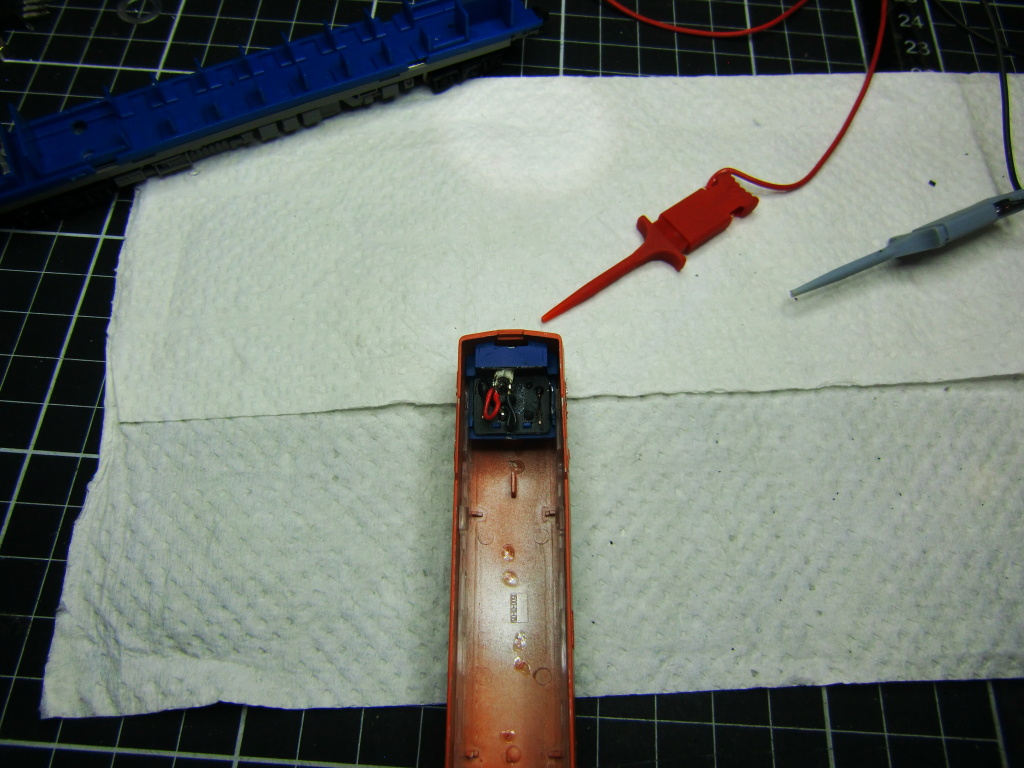

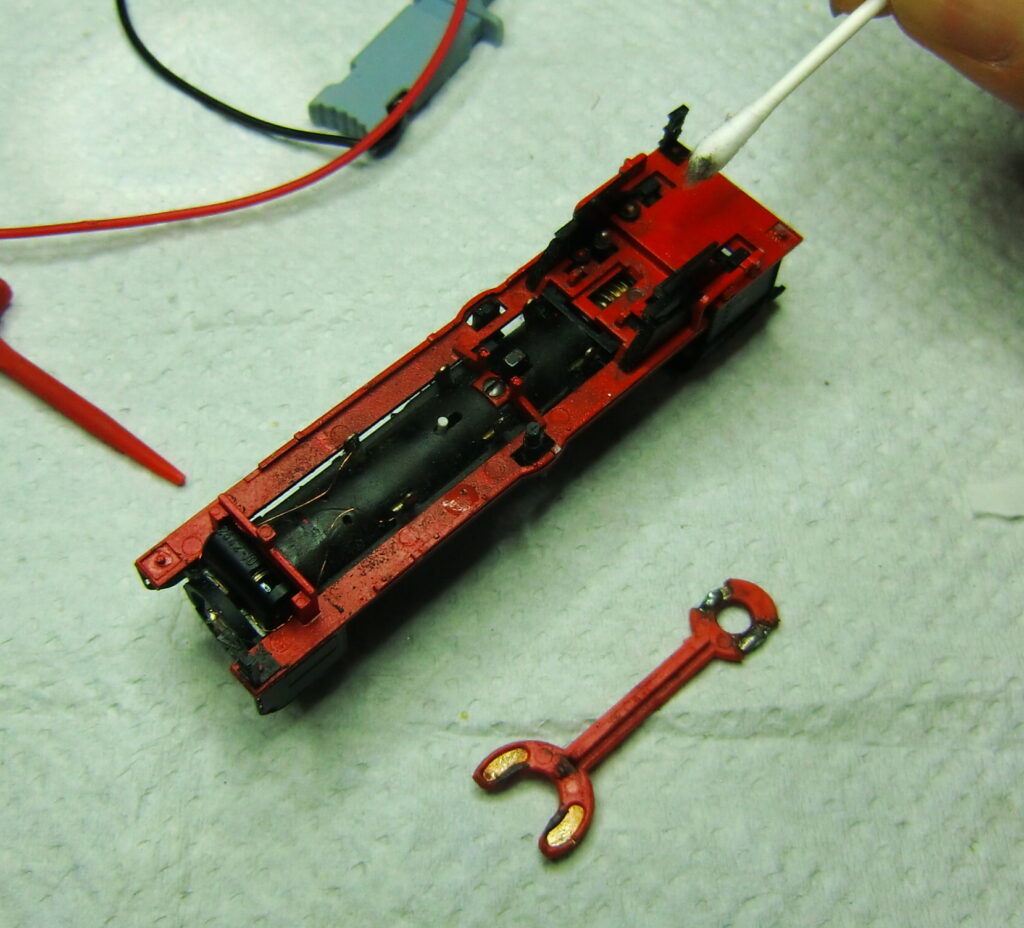

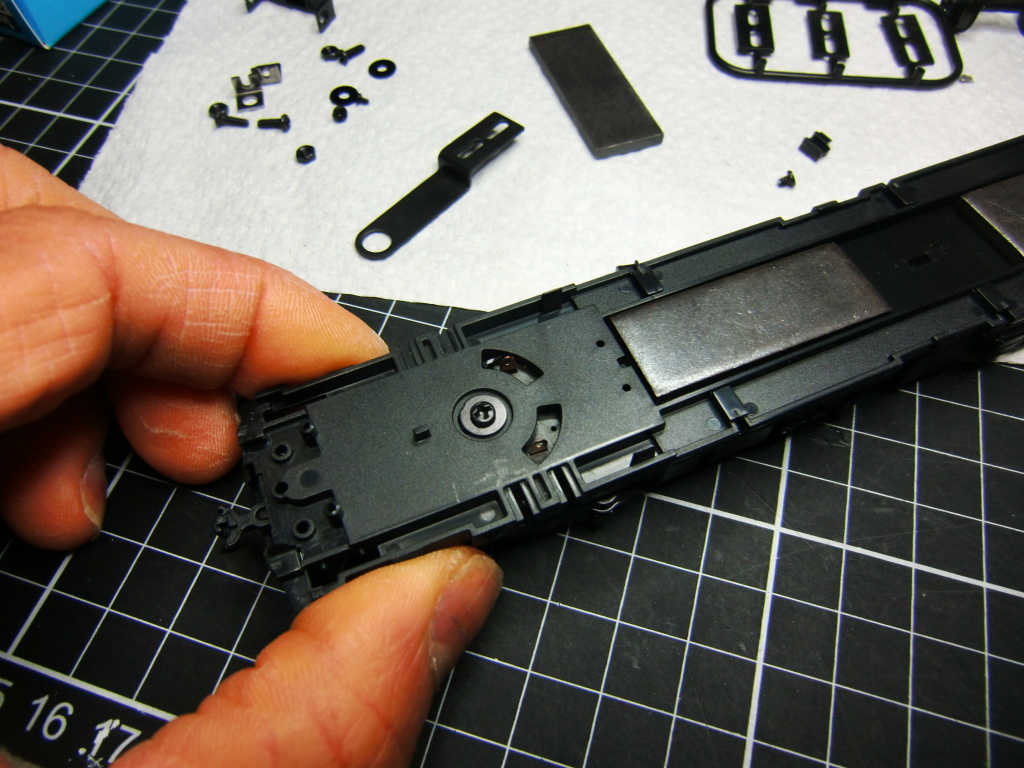

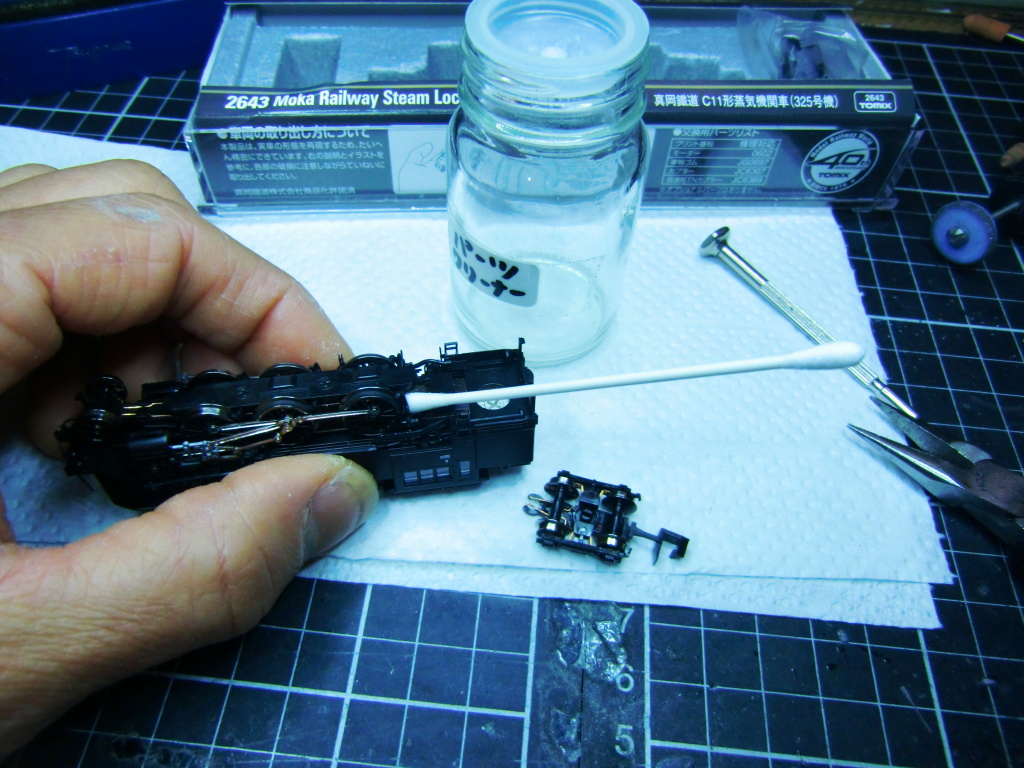

機関車中央の金属部分に問題がありました。ここに対策を講じておきます。

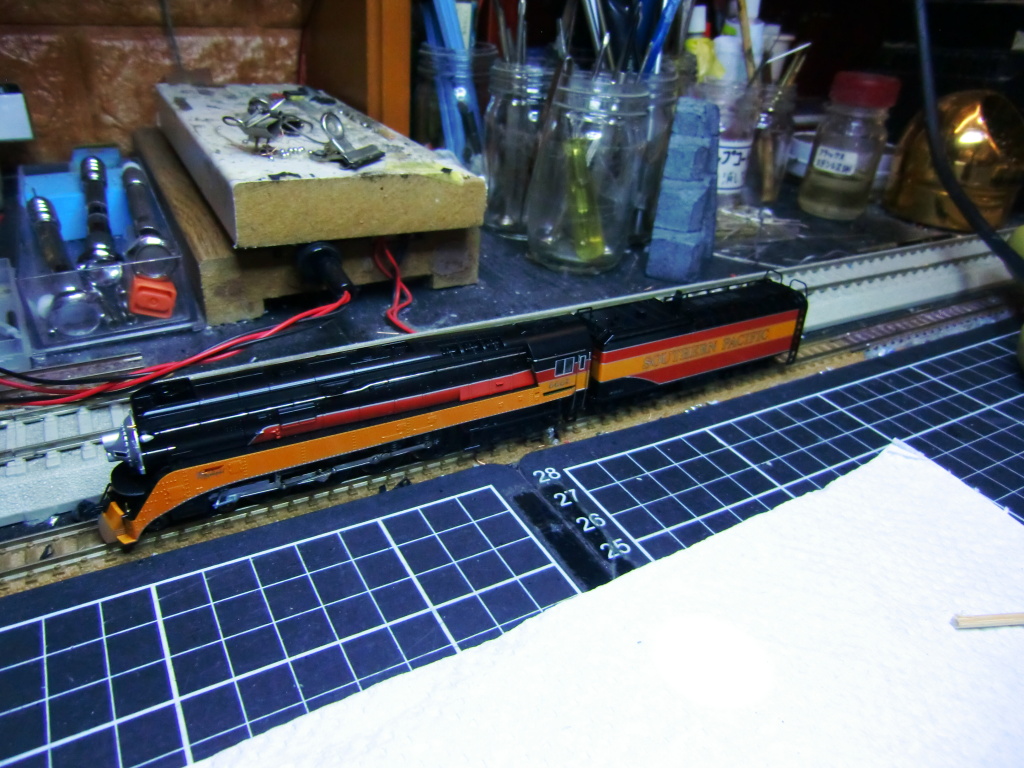

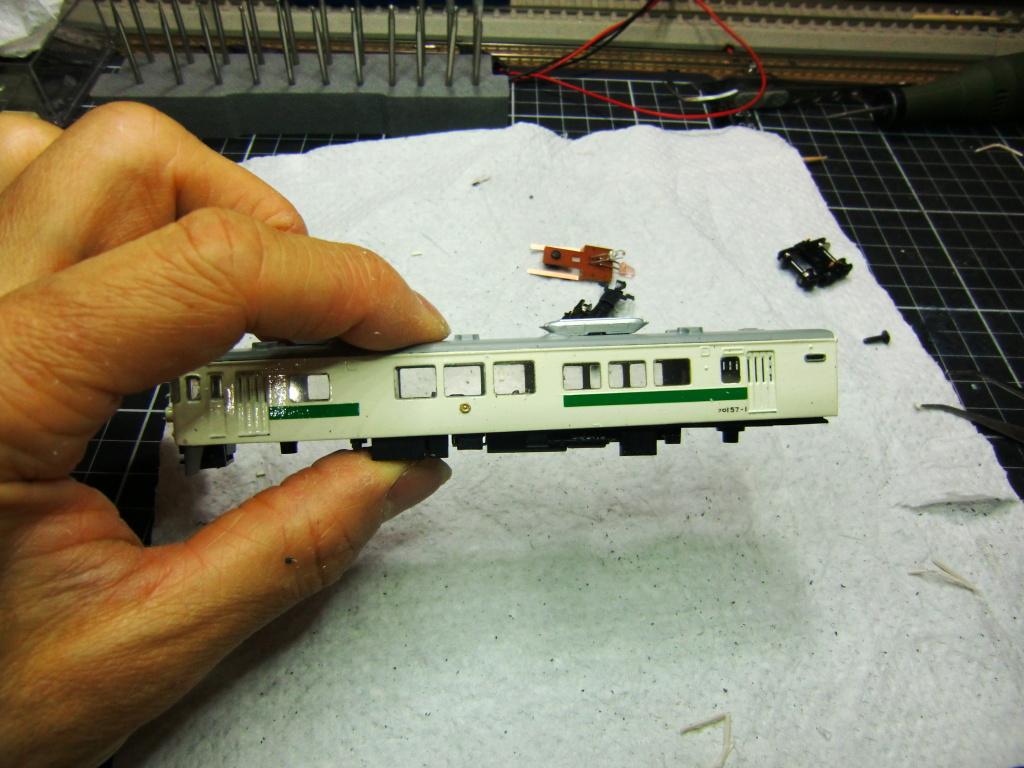

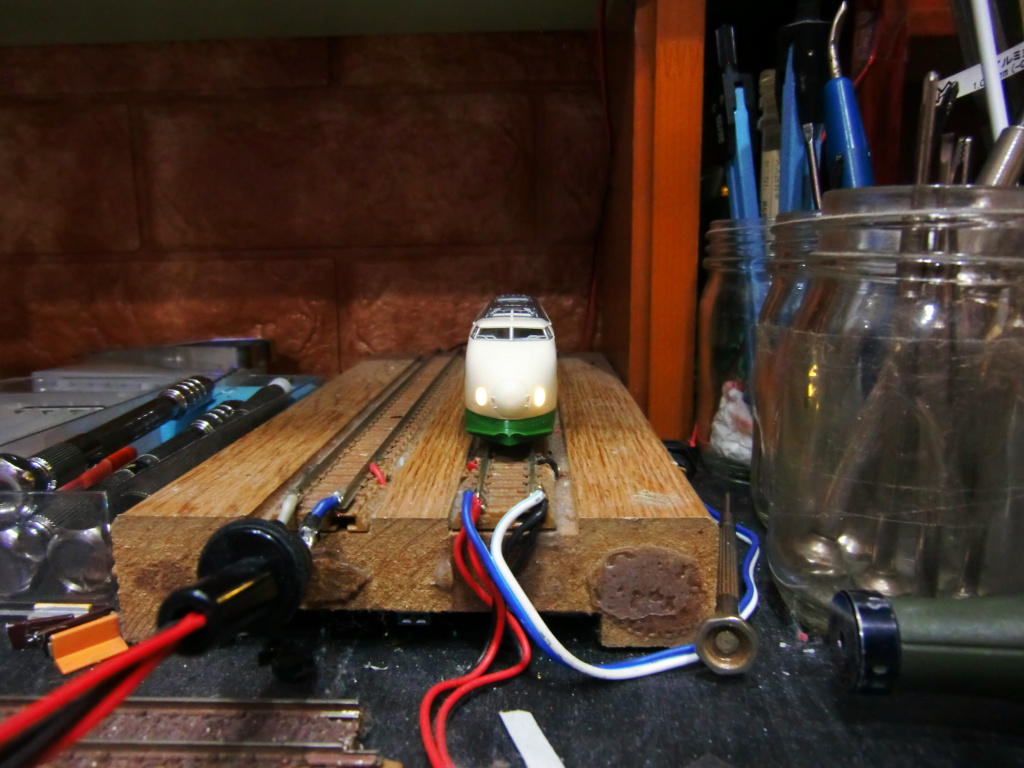

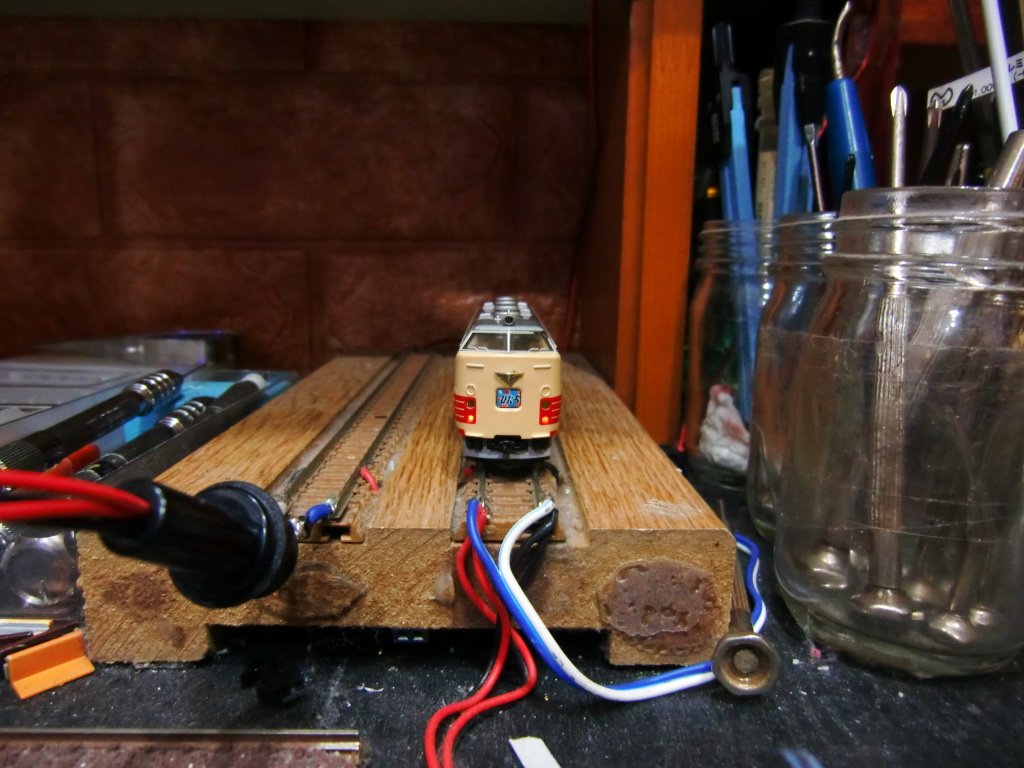

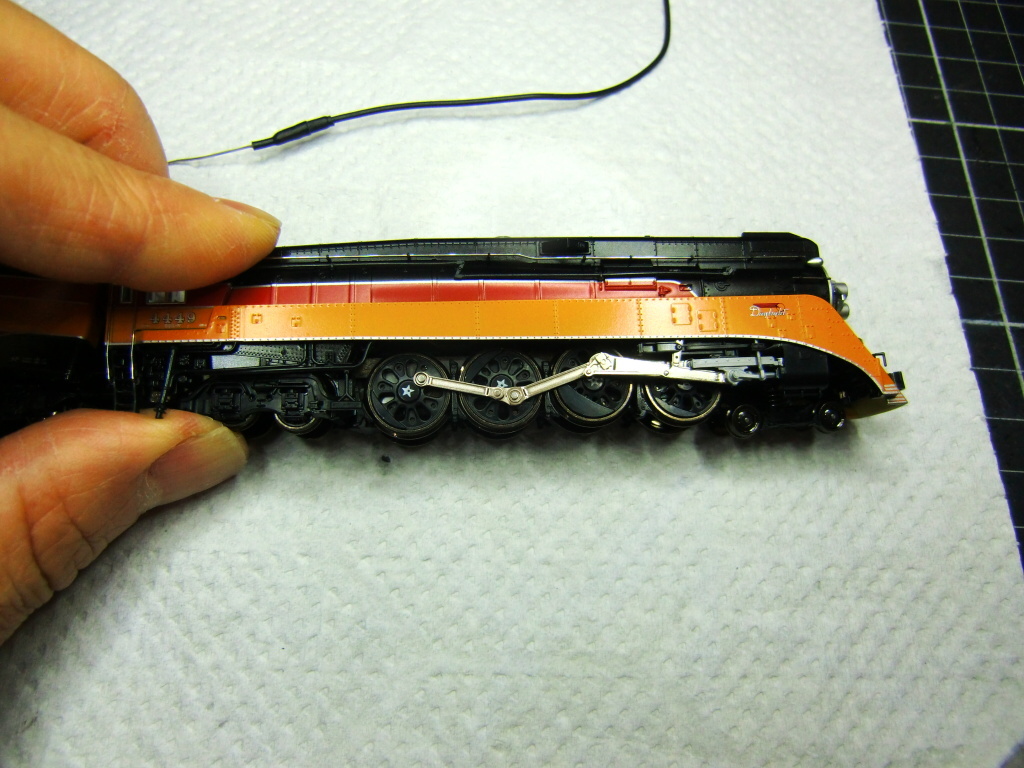

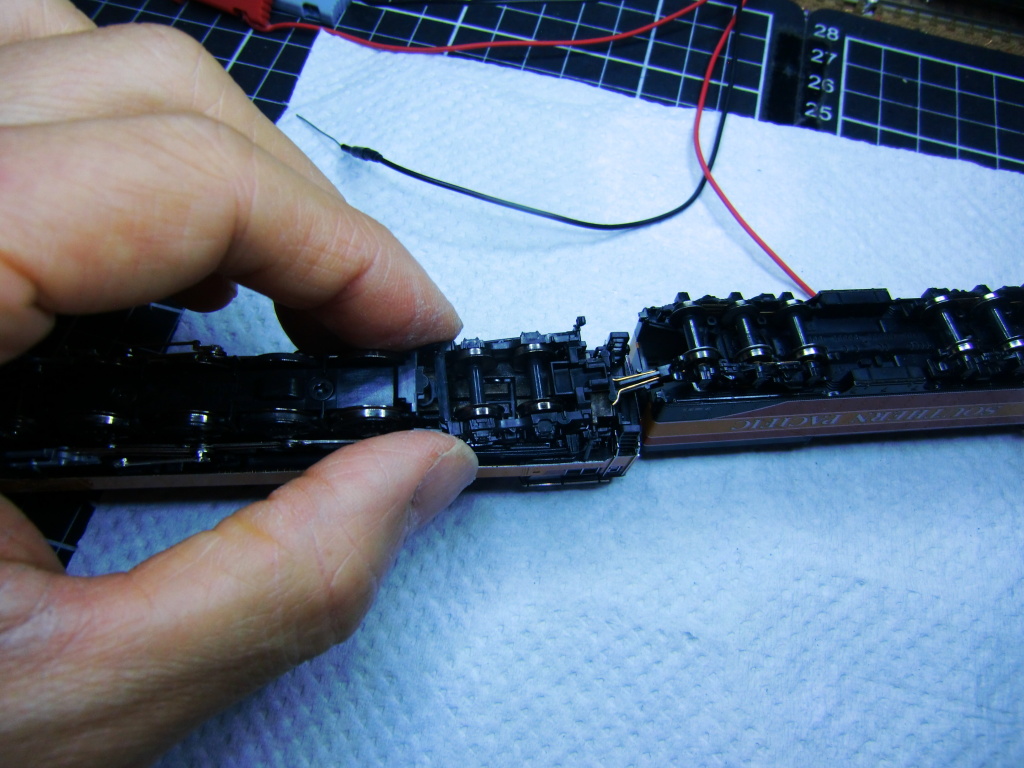

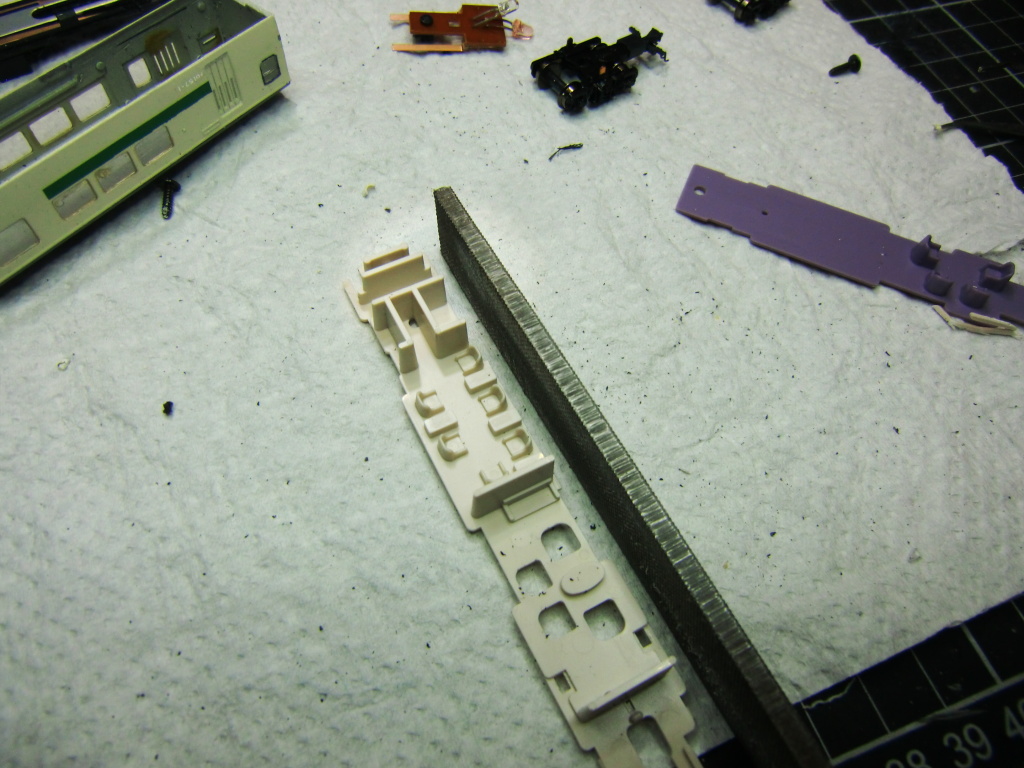

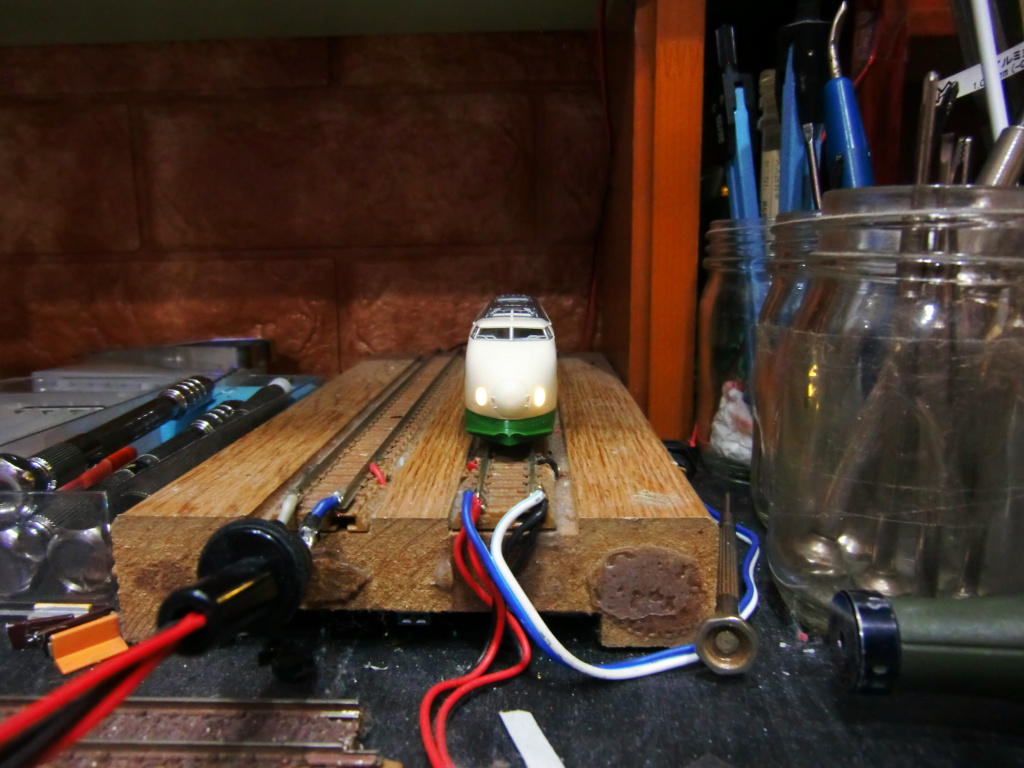

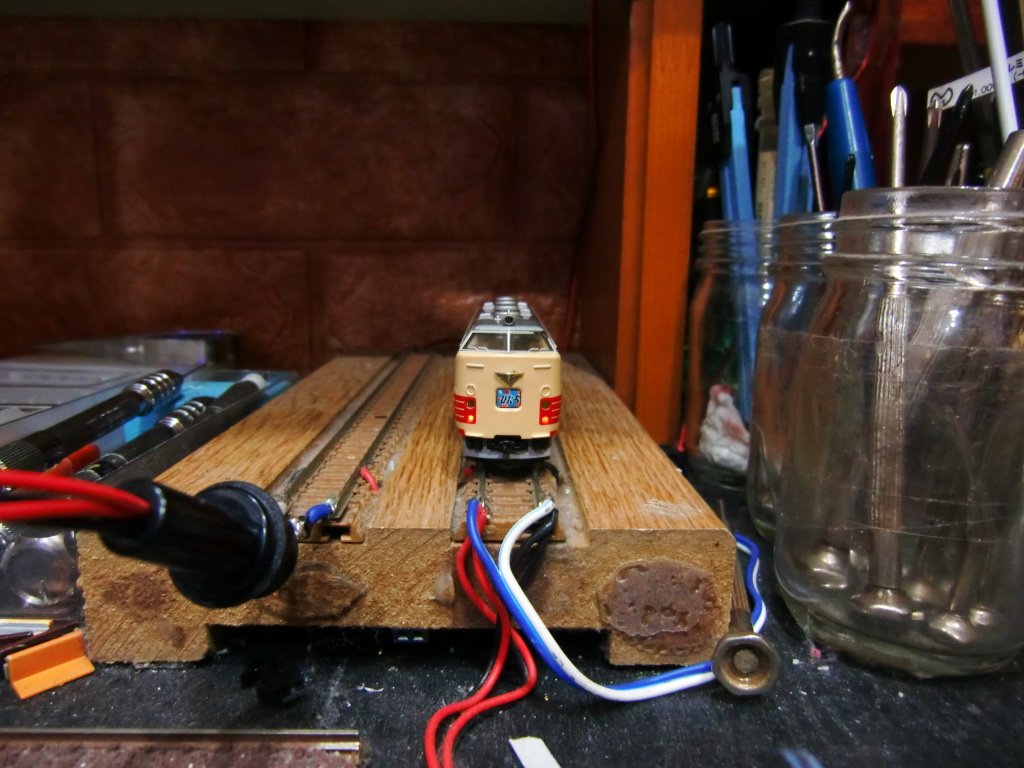

最後に車輪をすべて磨き出しておきます。

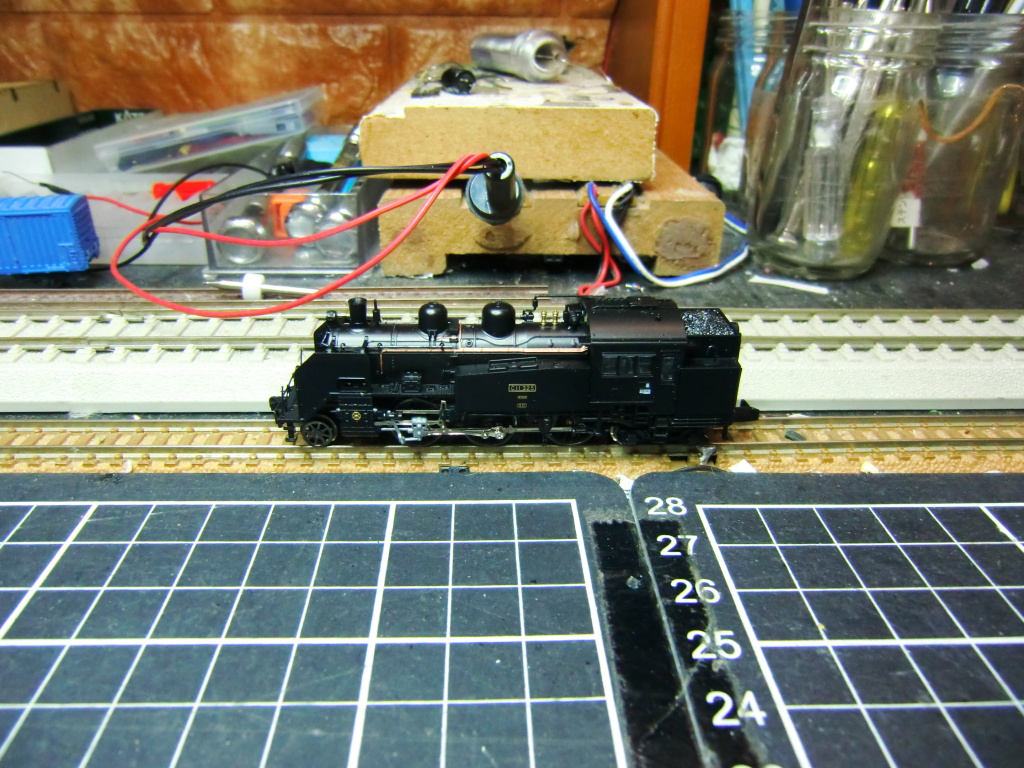

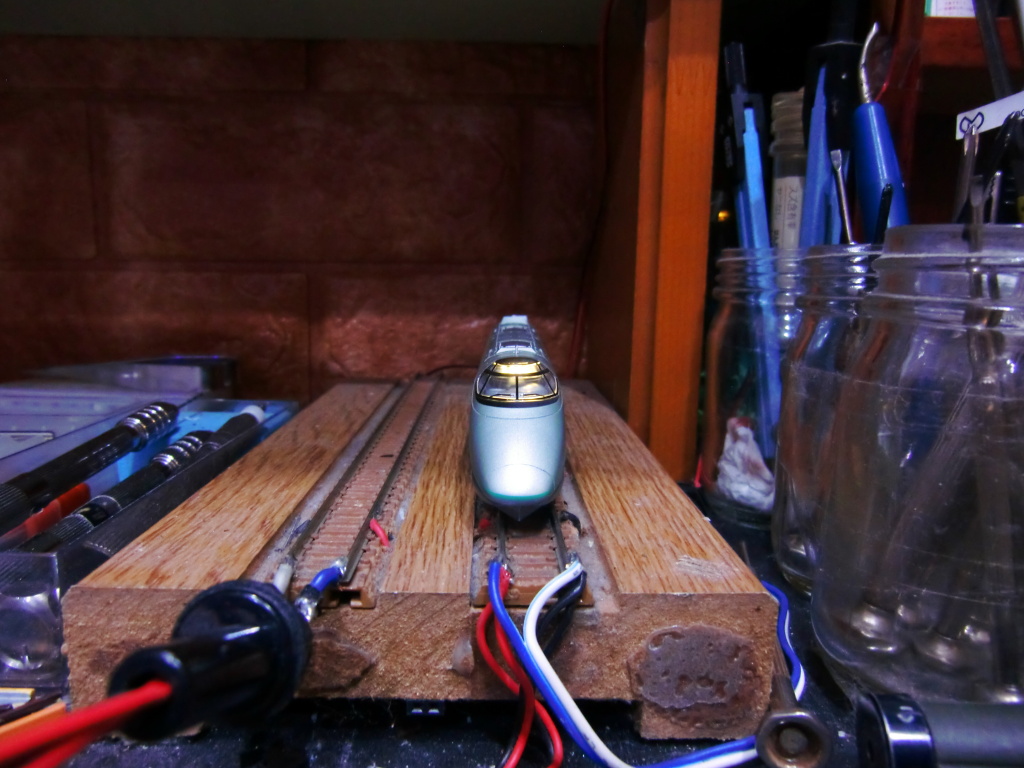

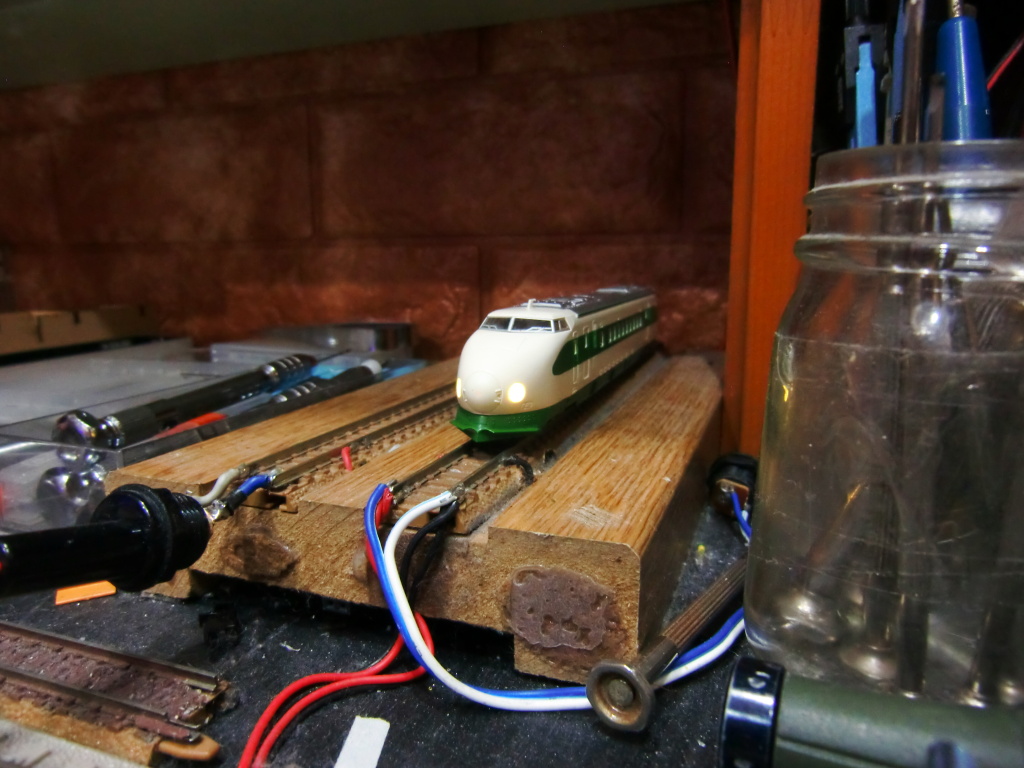

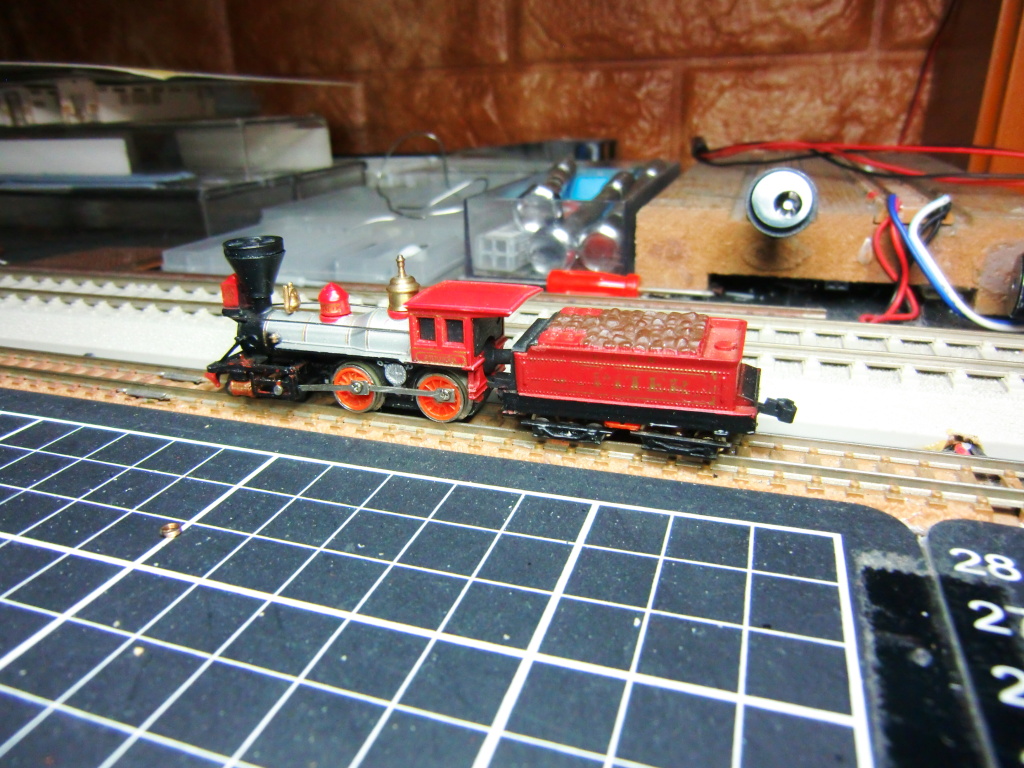

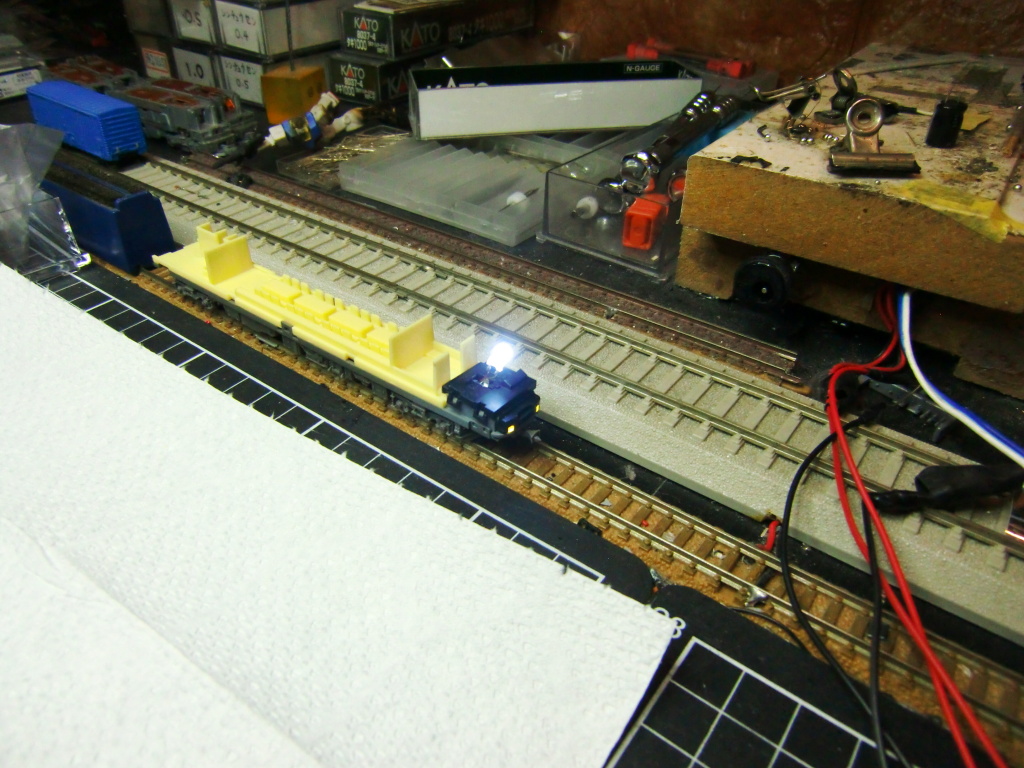

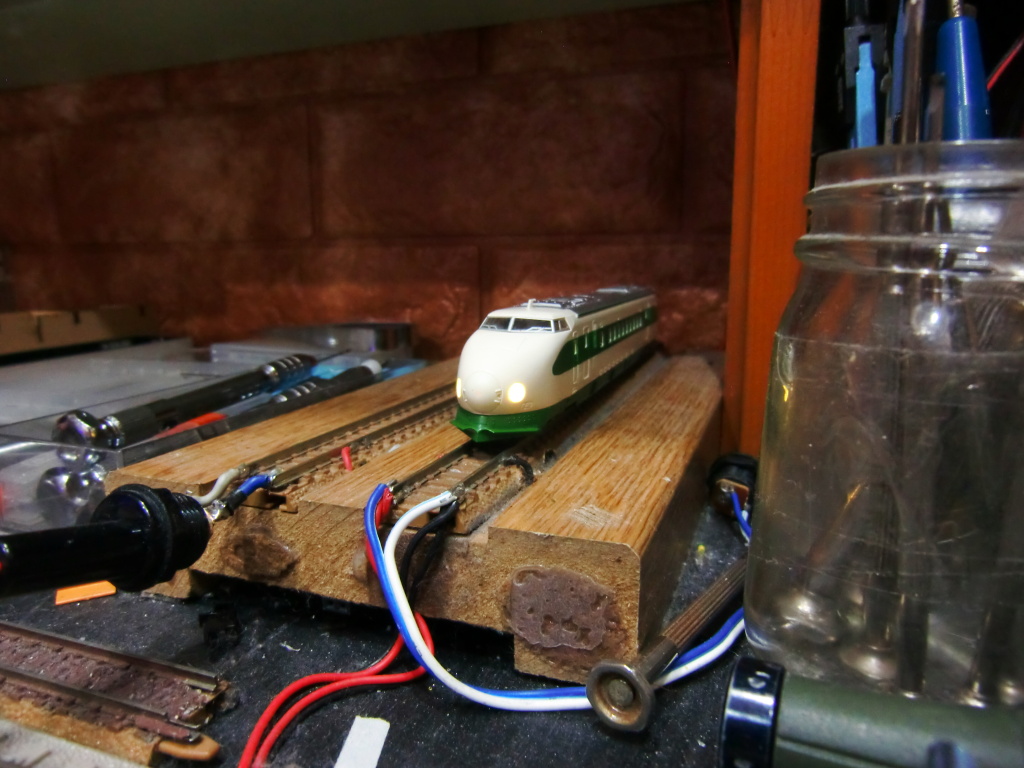

正常に走行可能となりました。作業完了です。

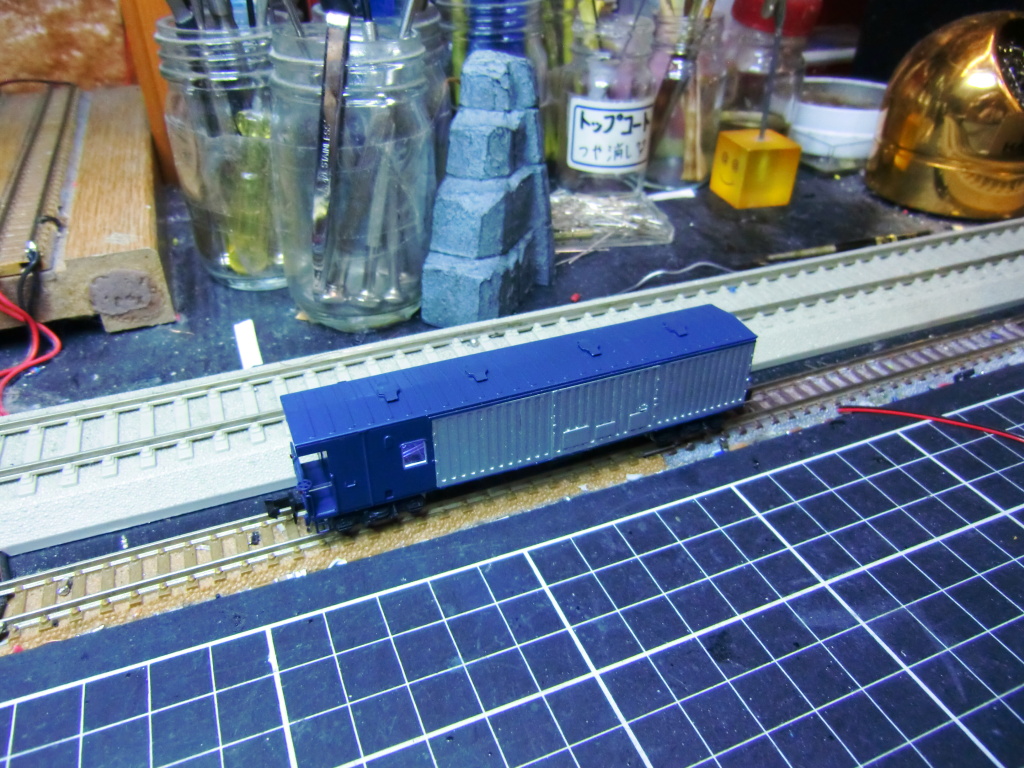

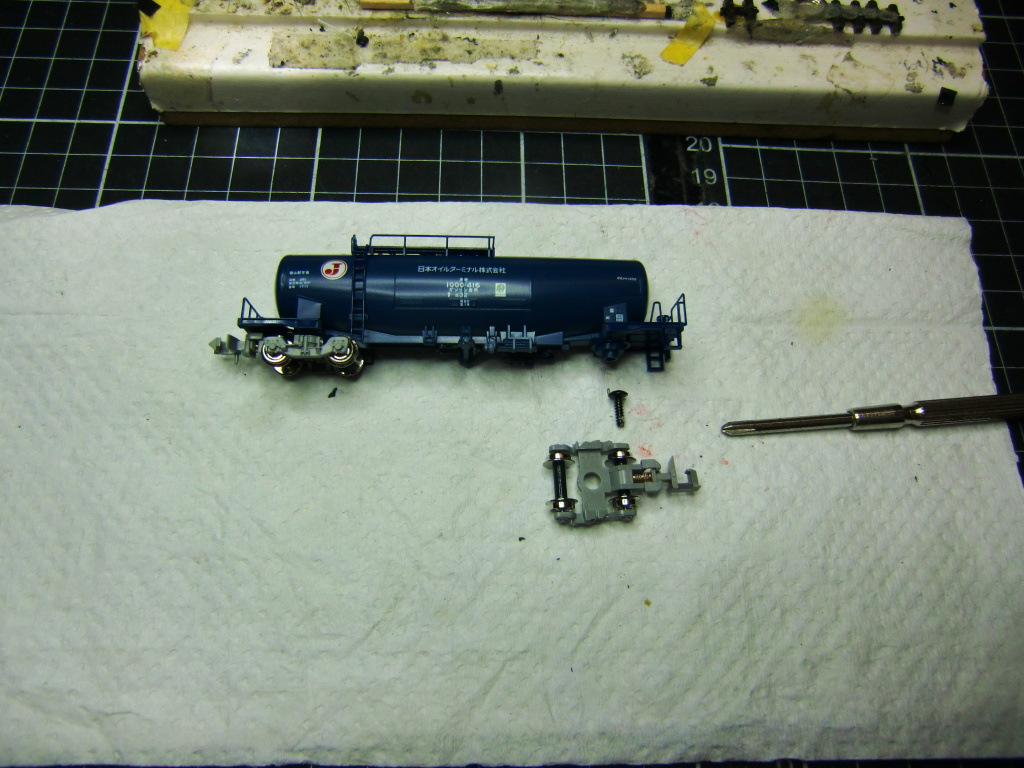

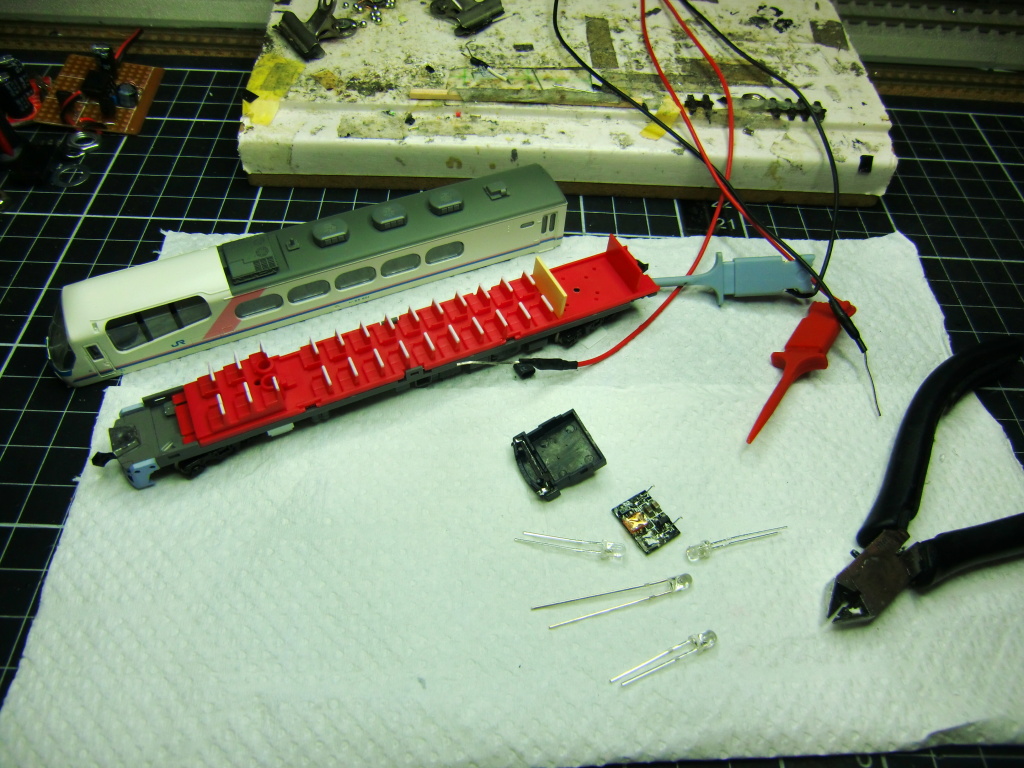

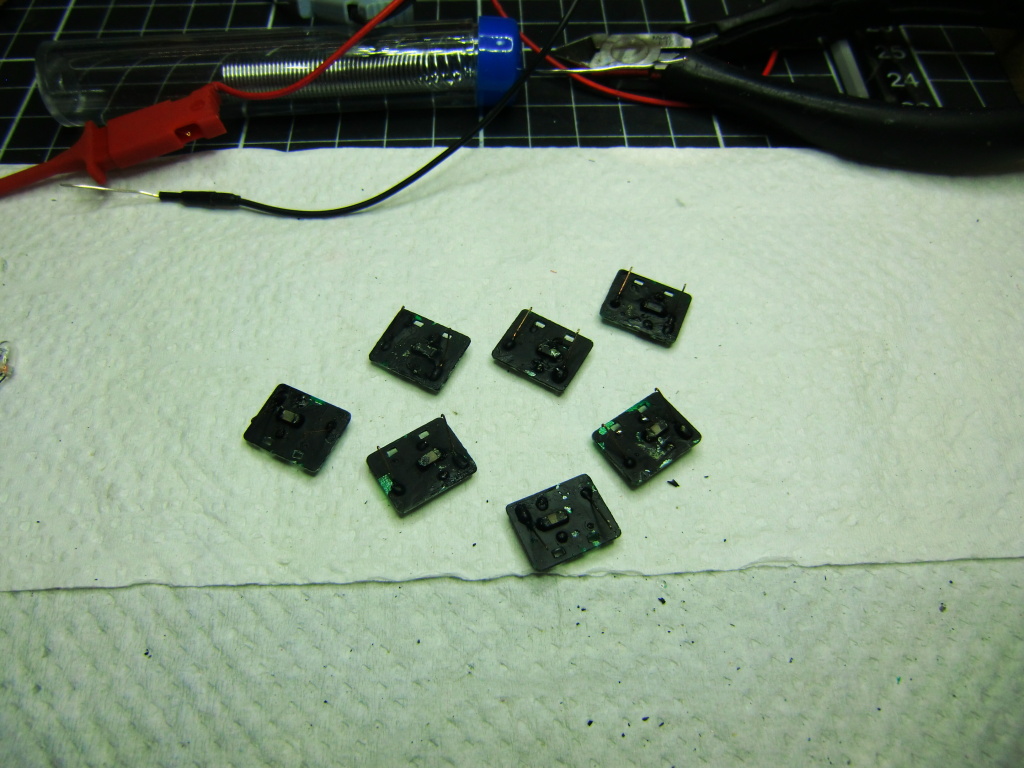

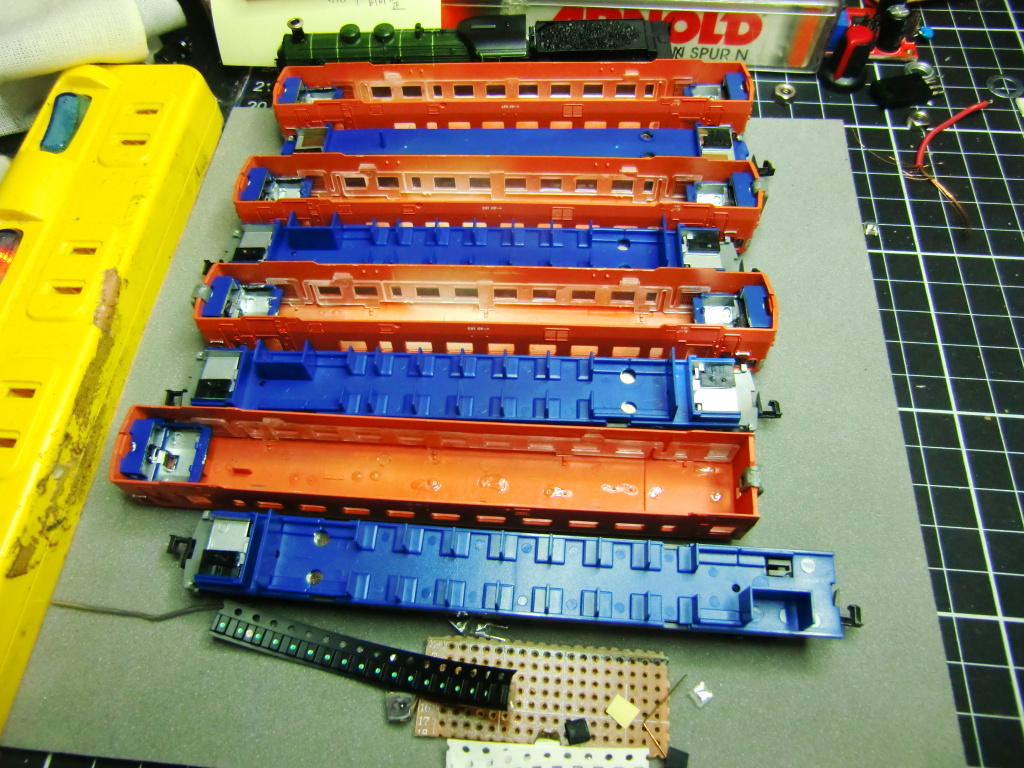

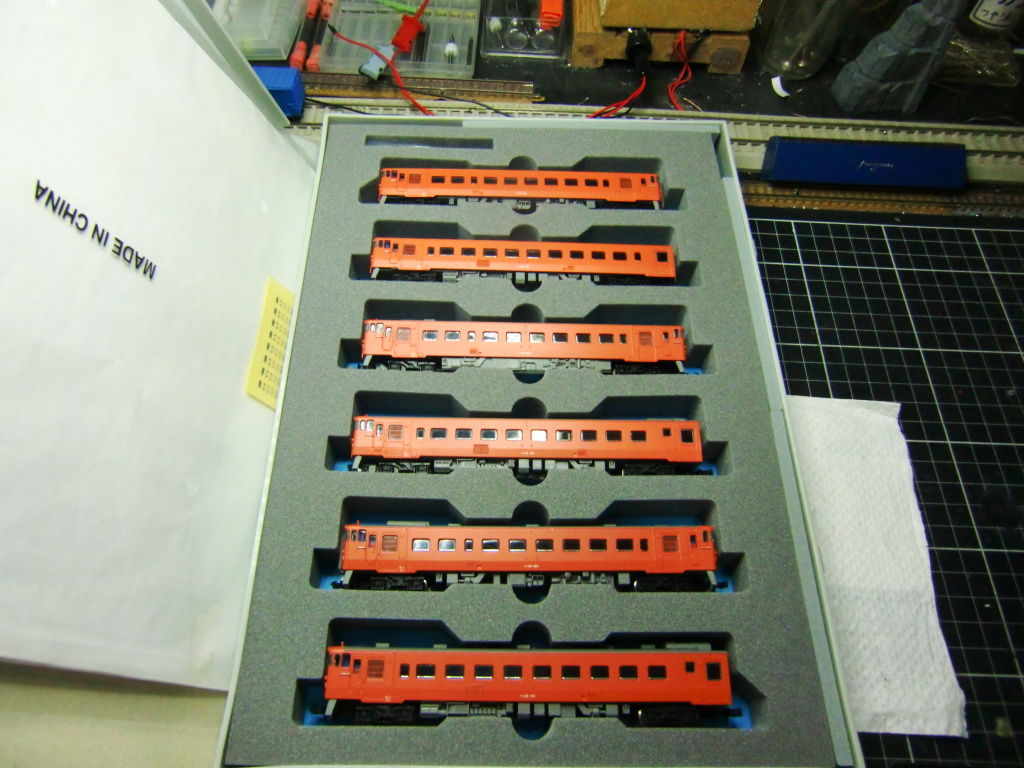

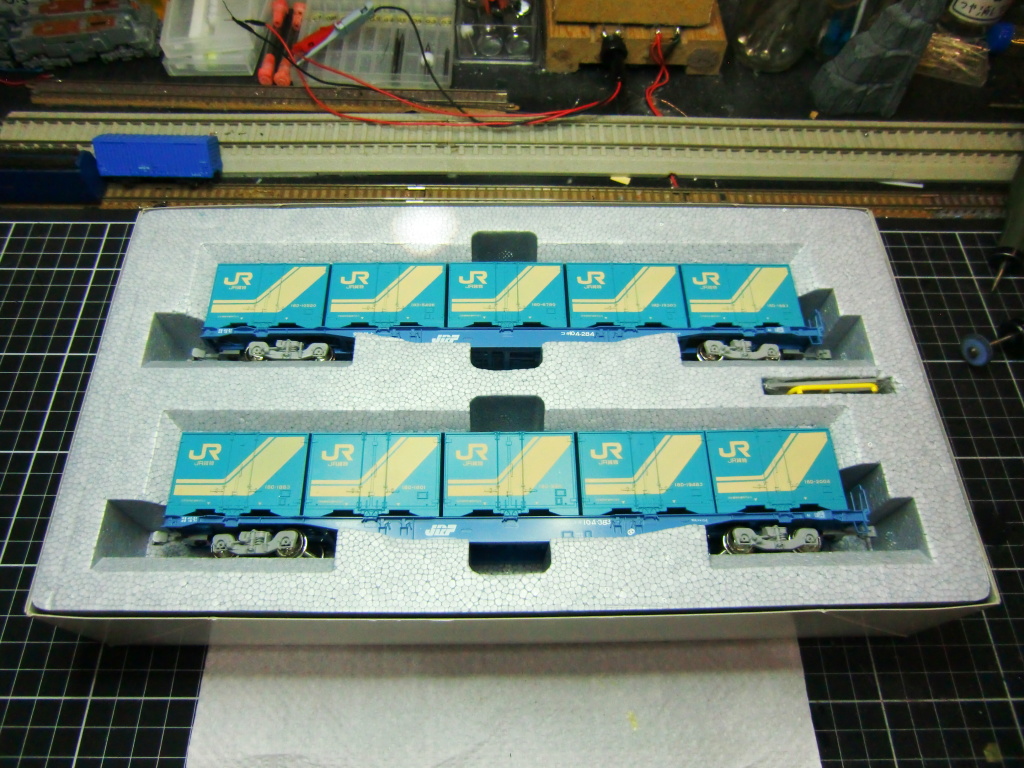

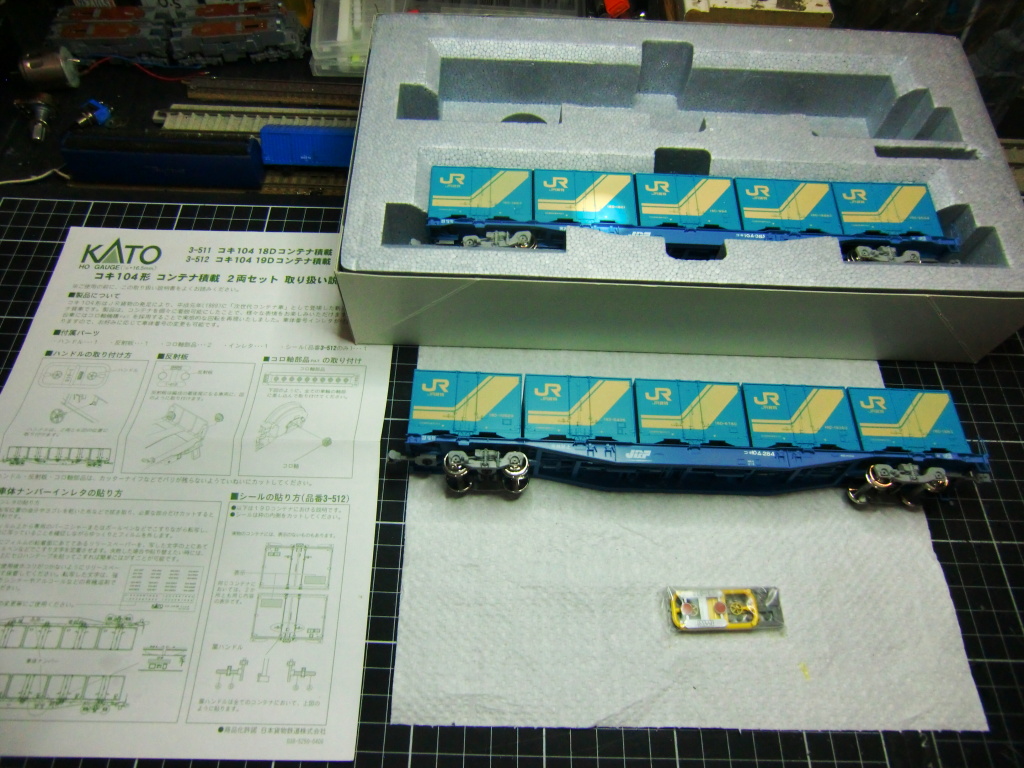

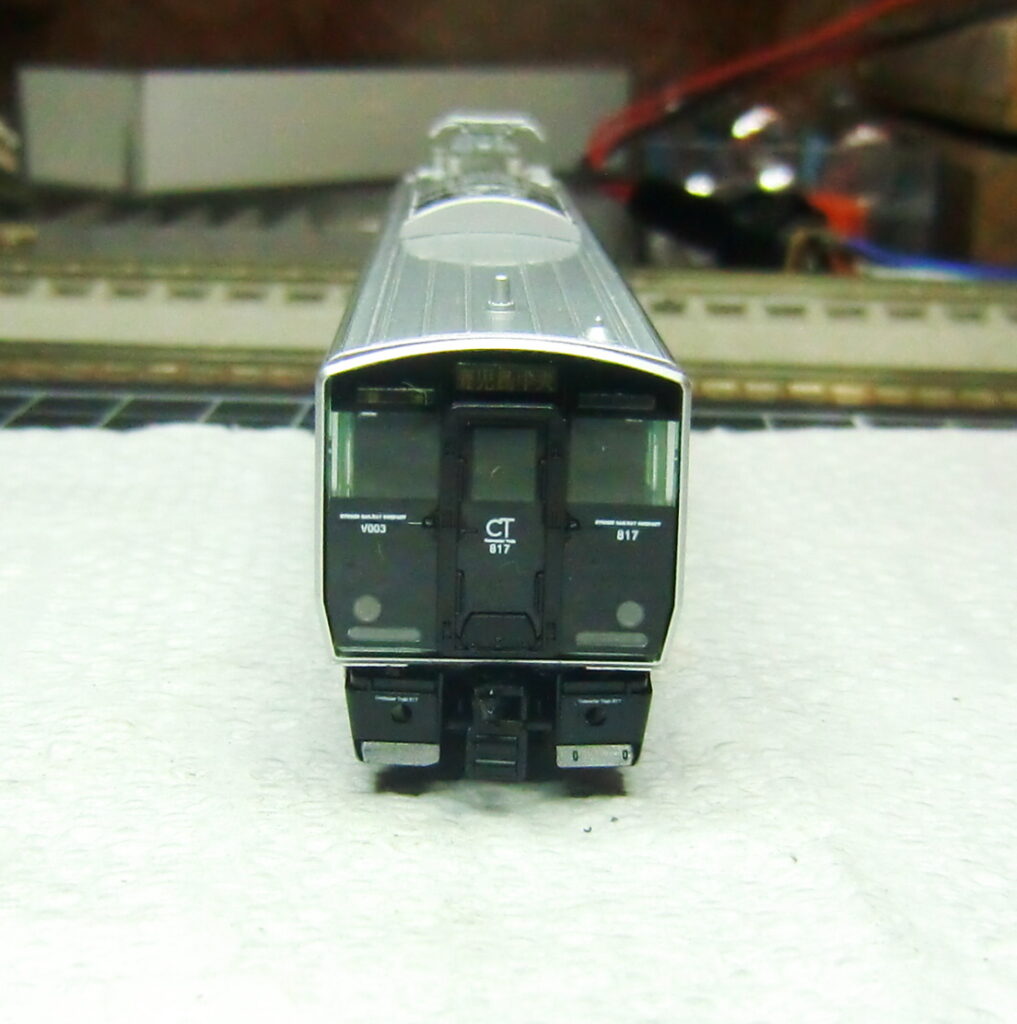

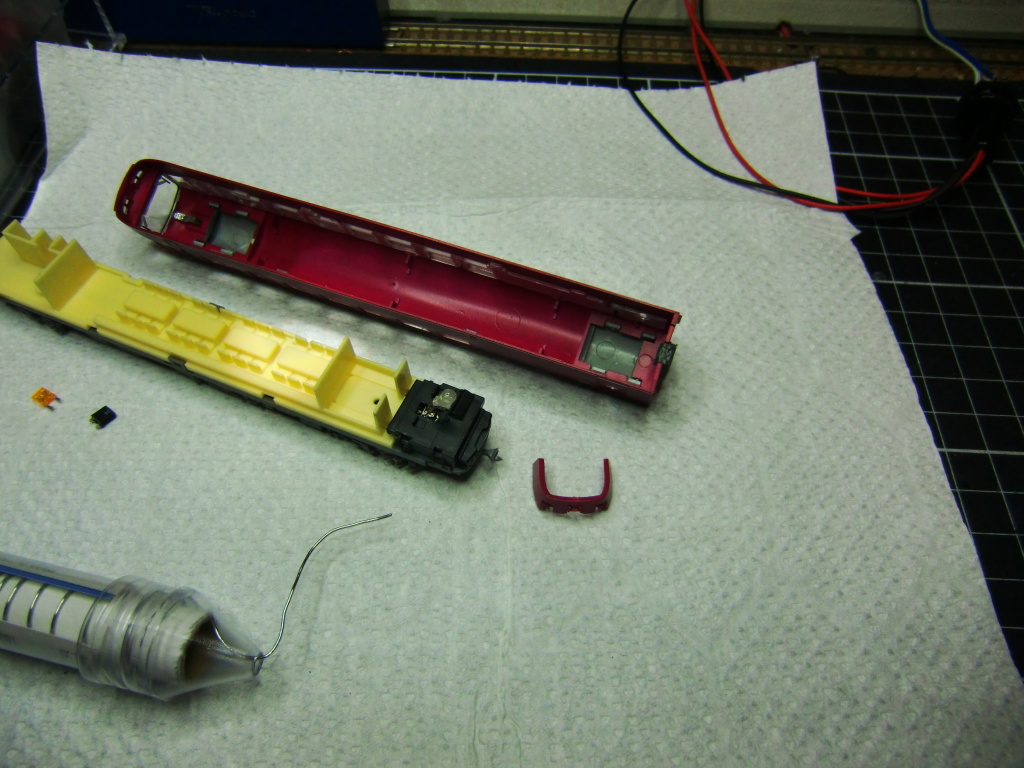

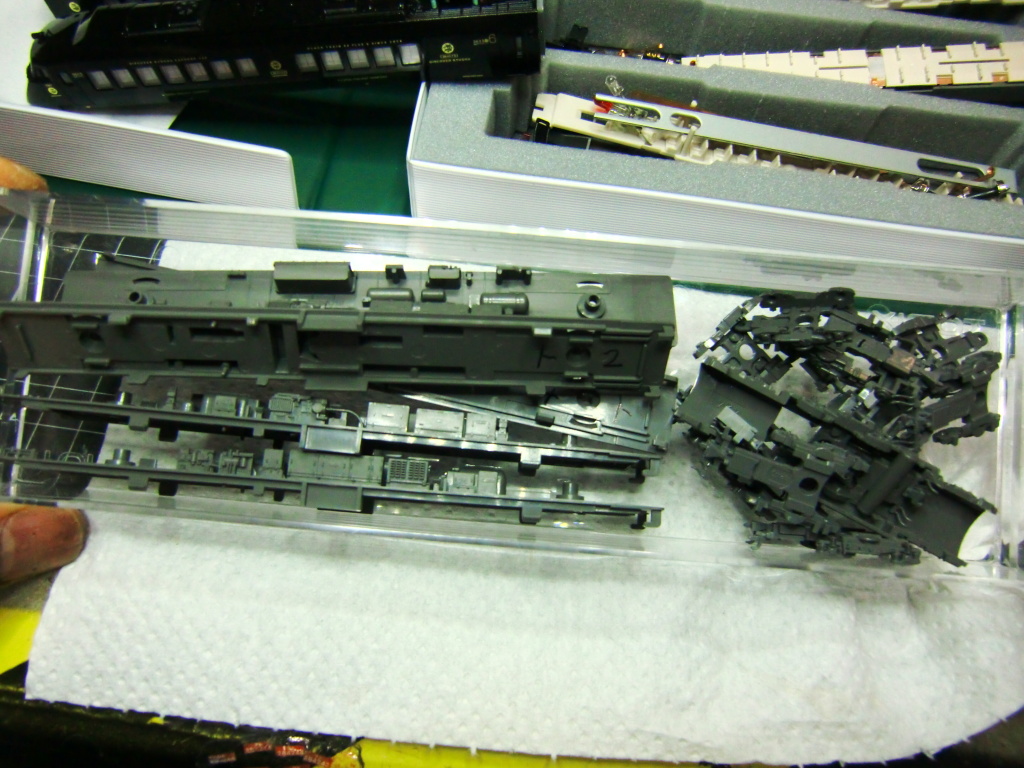

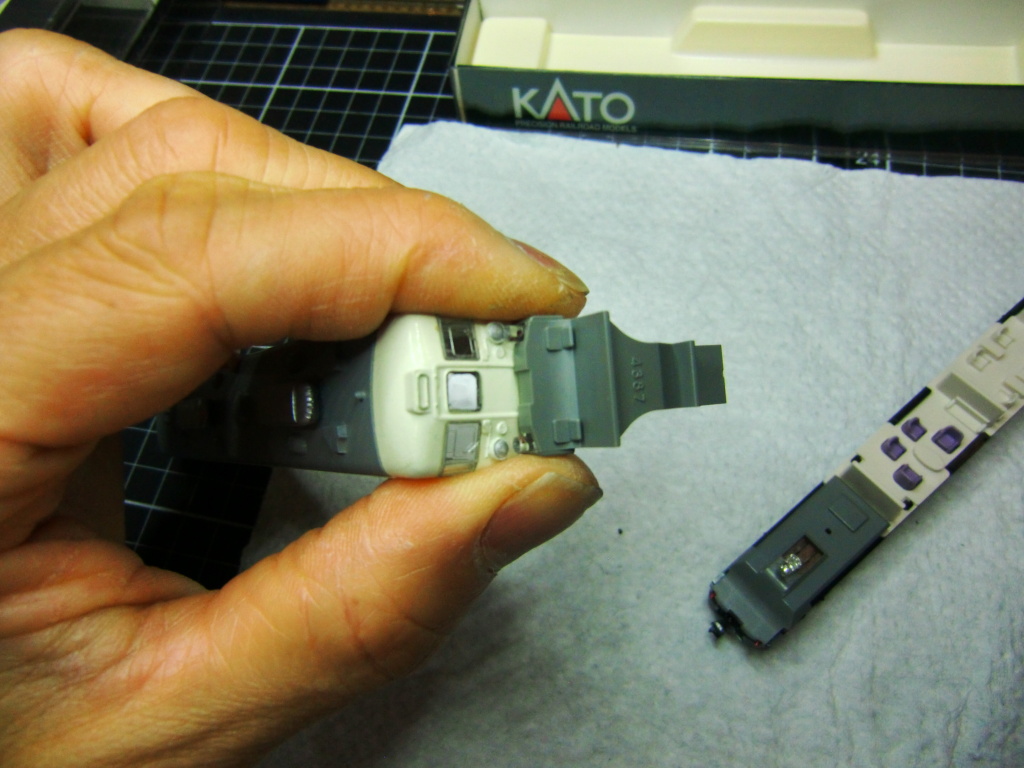

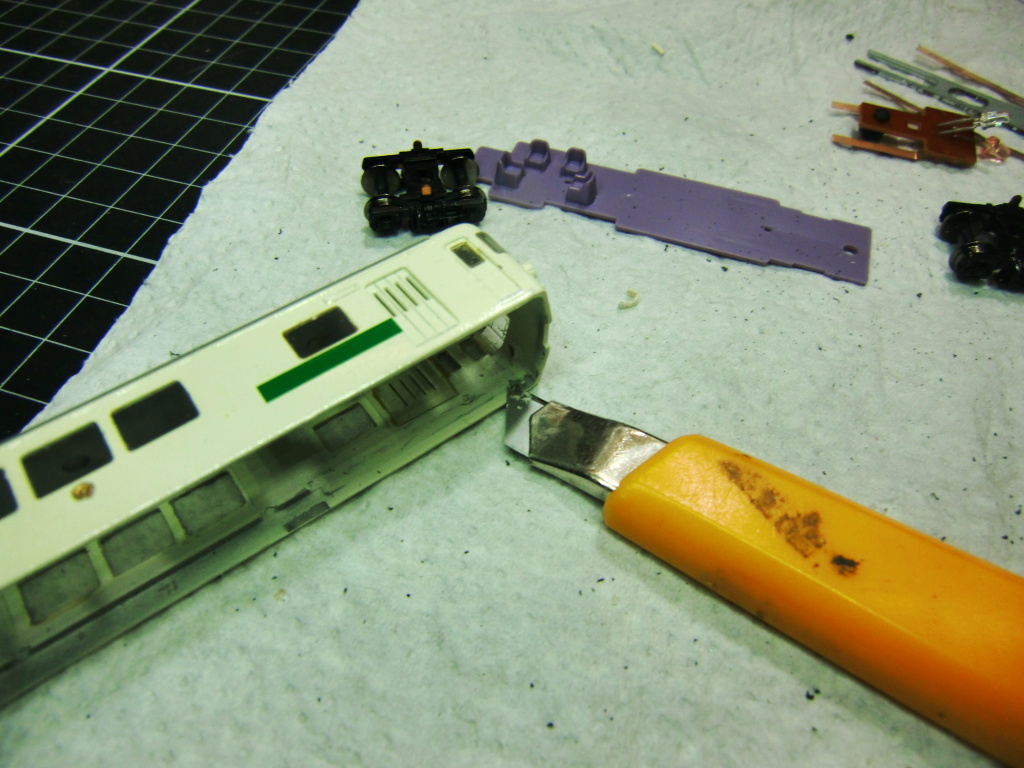

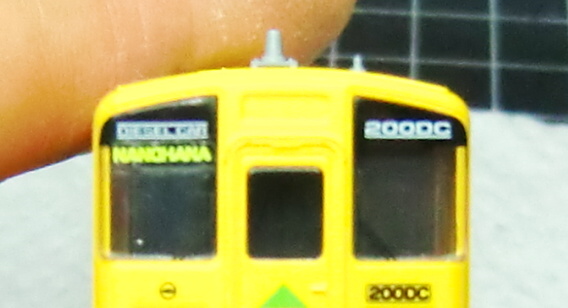

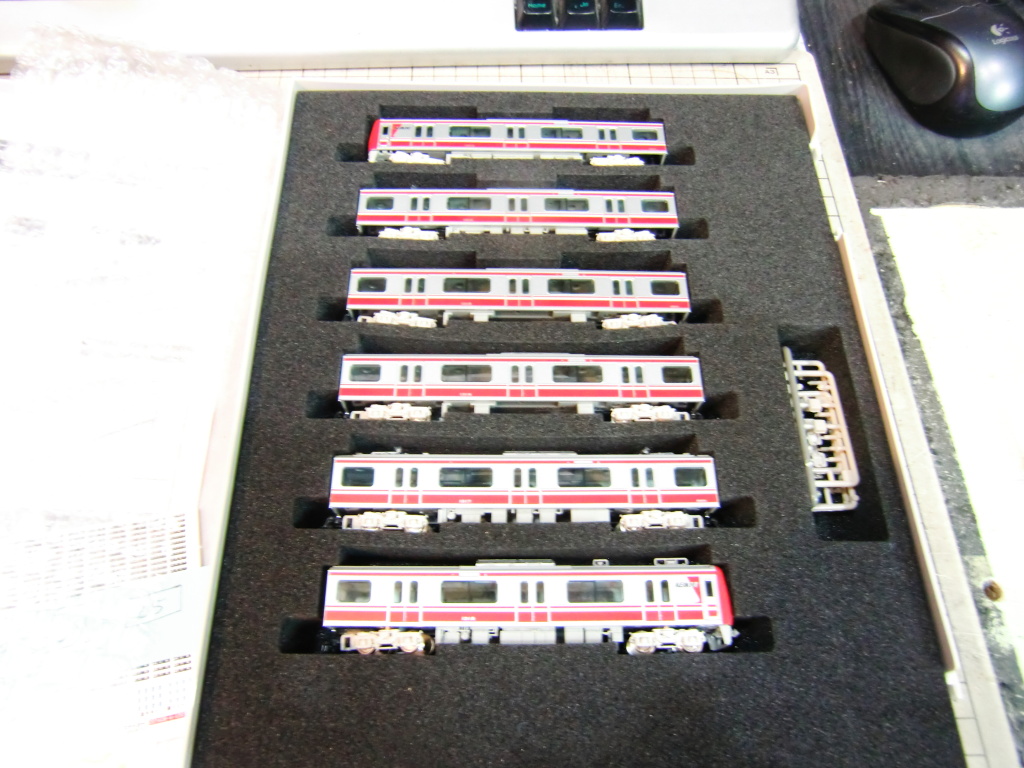

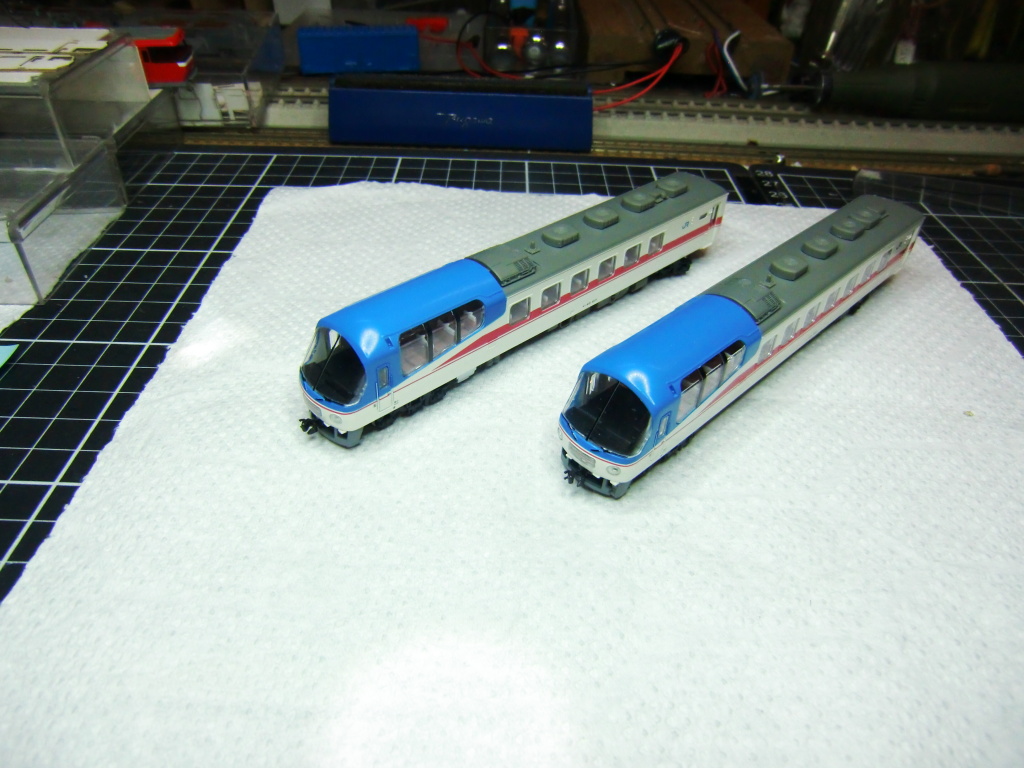

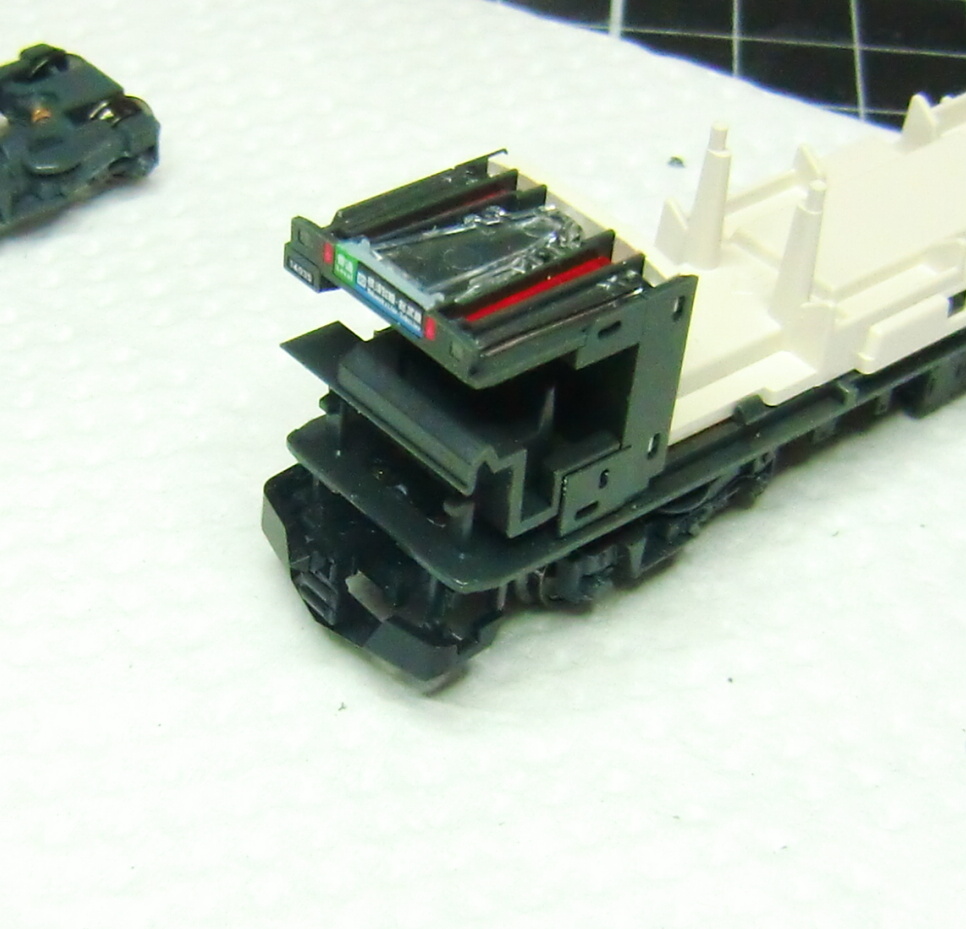

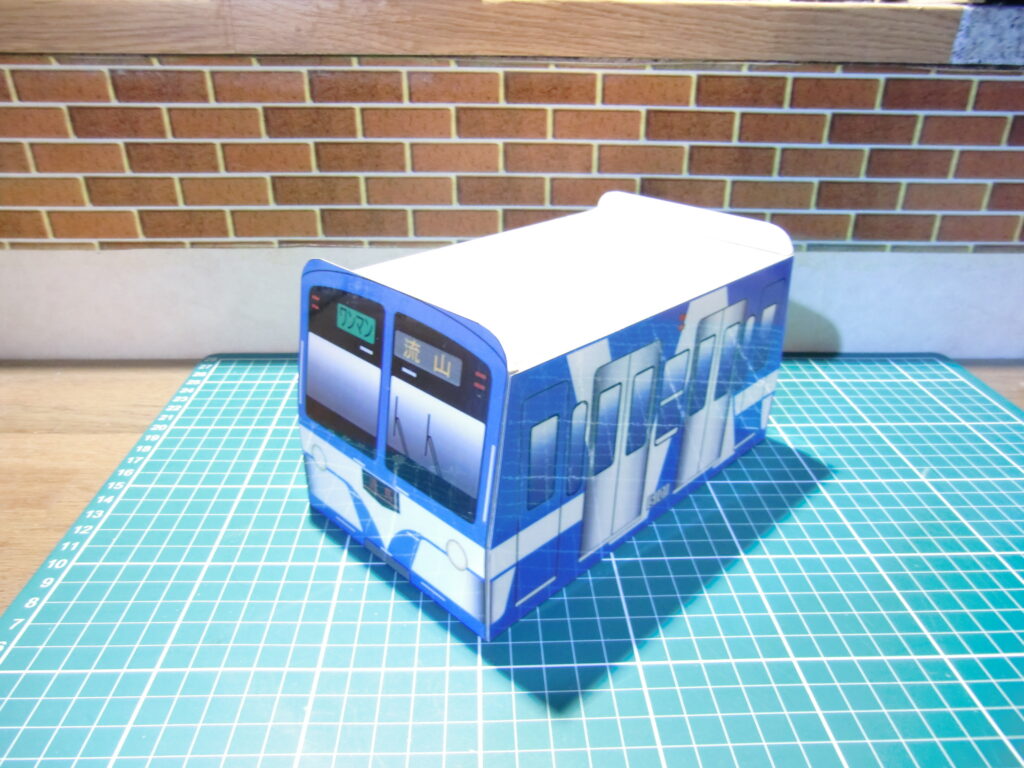

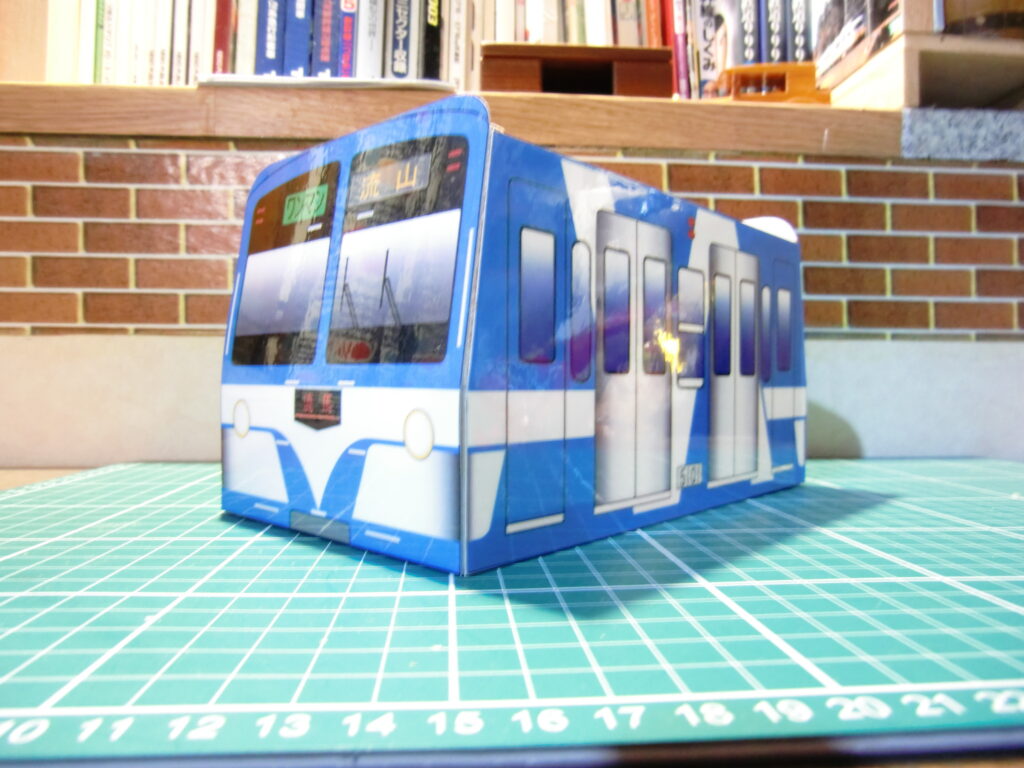

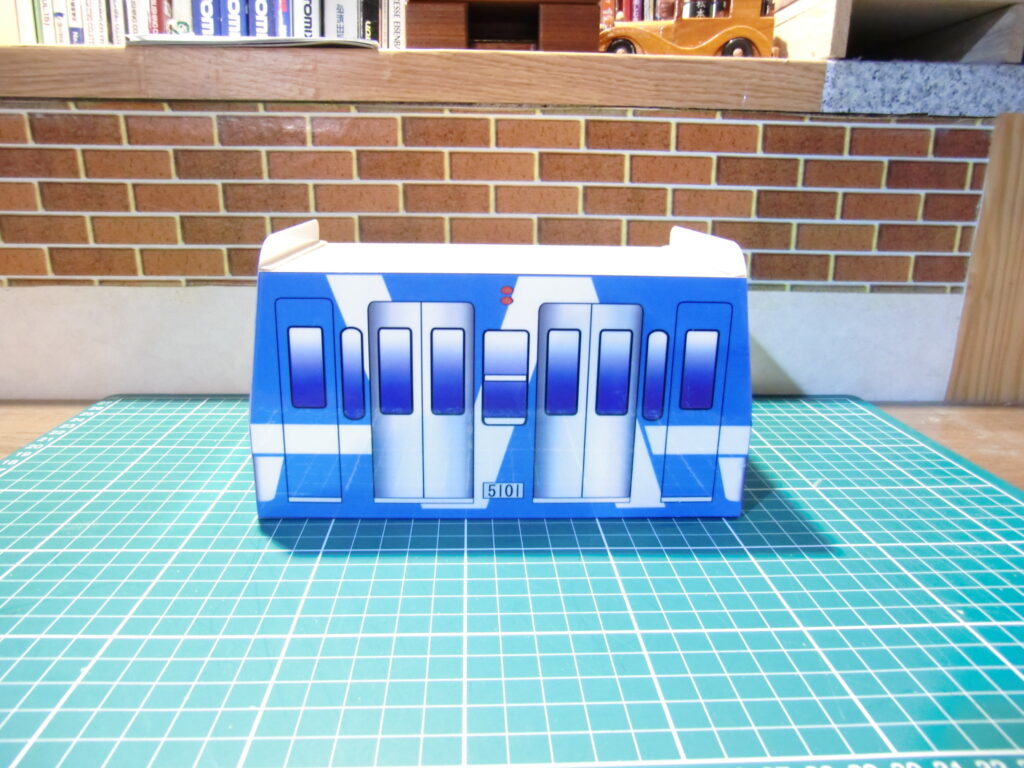

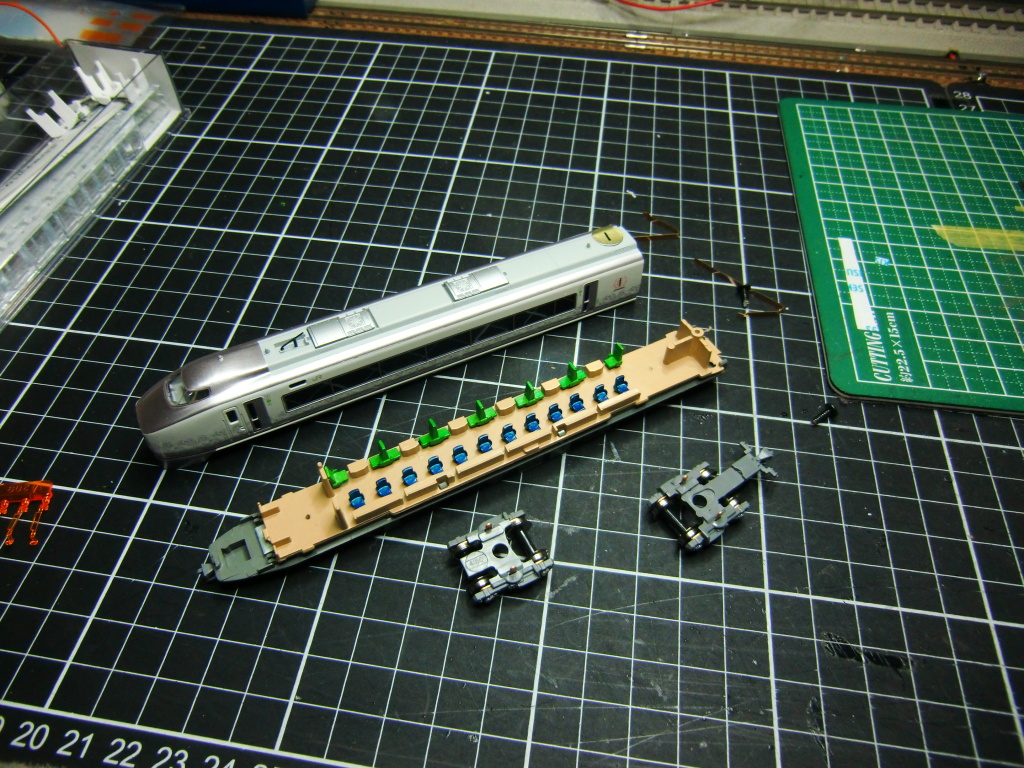

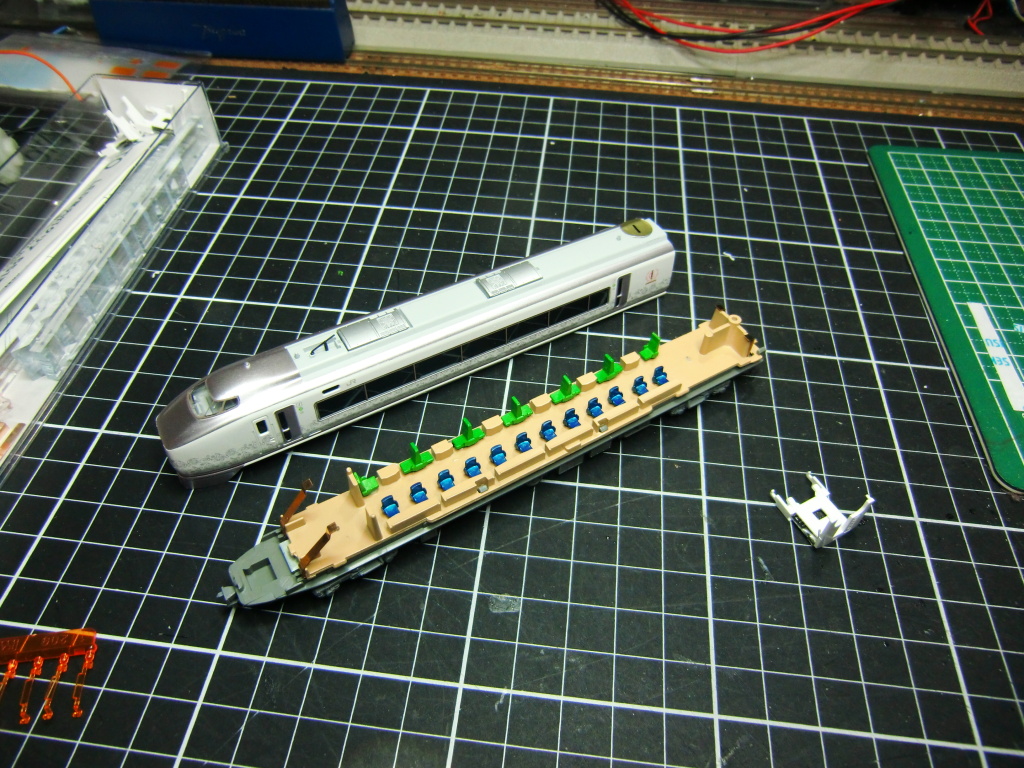

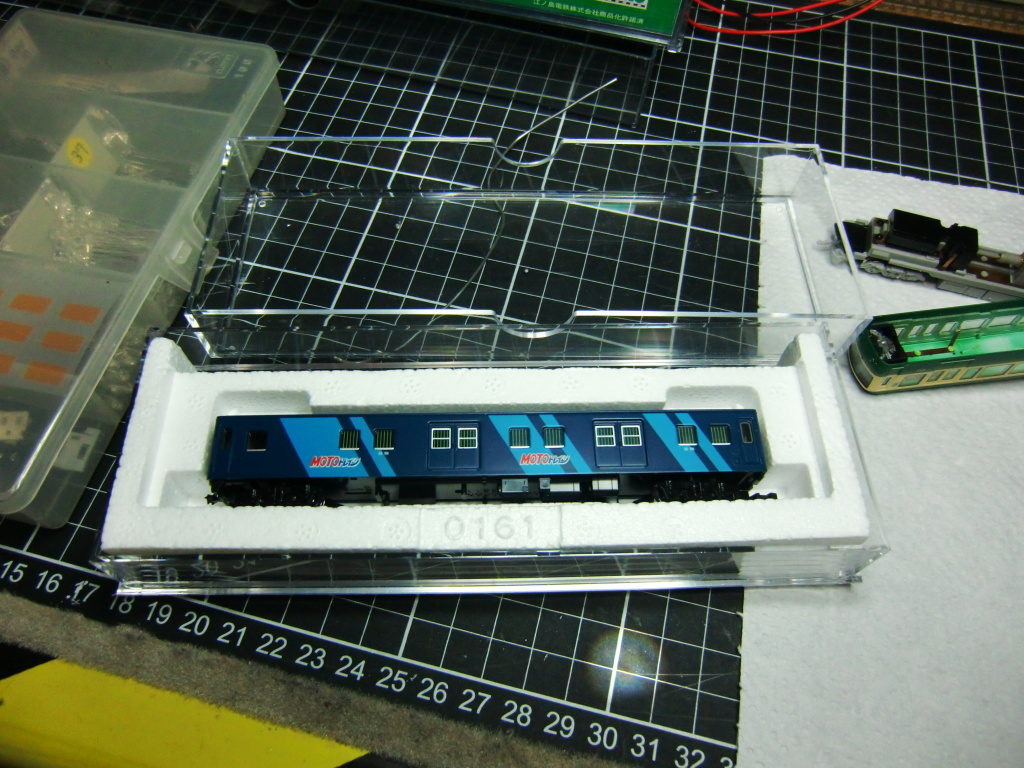

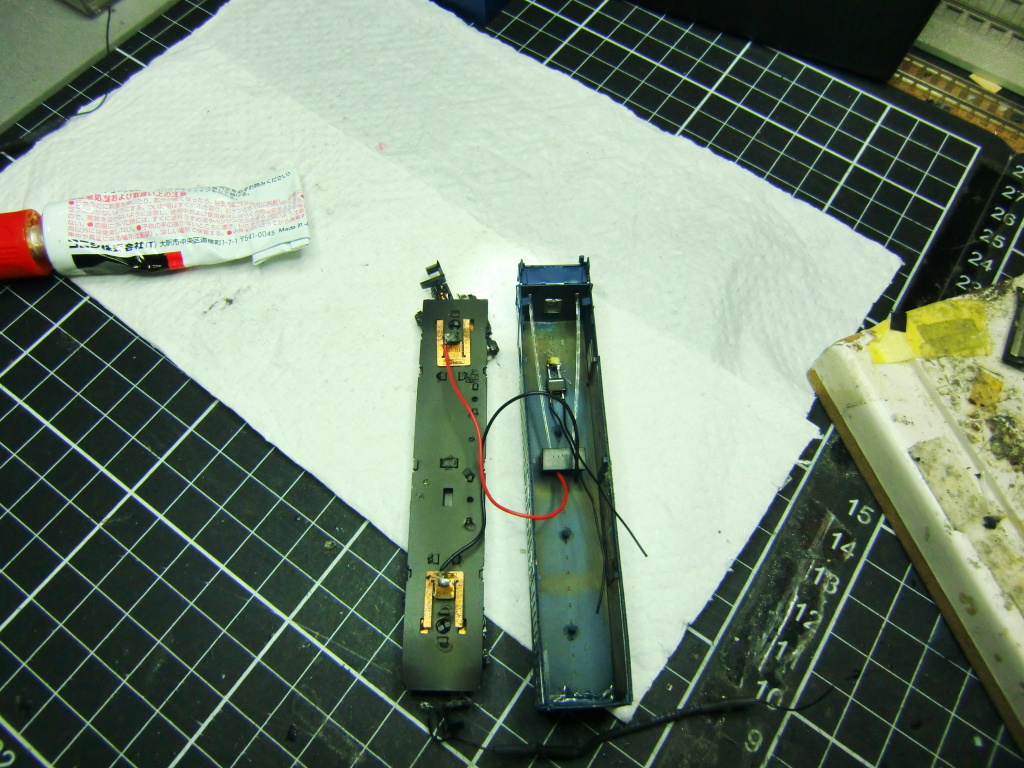

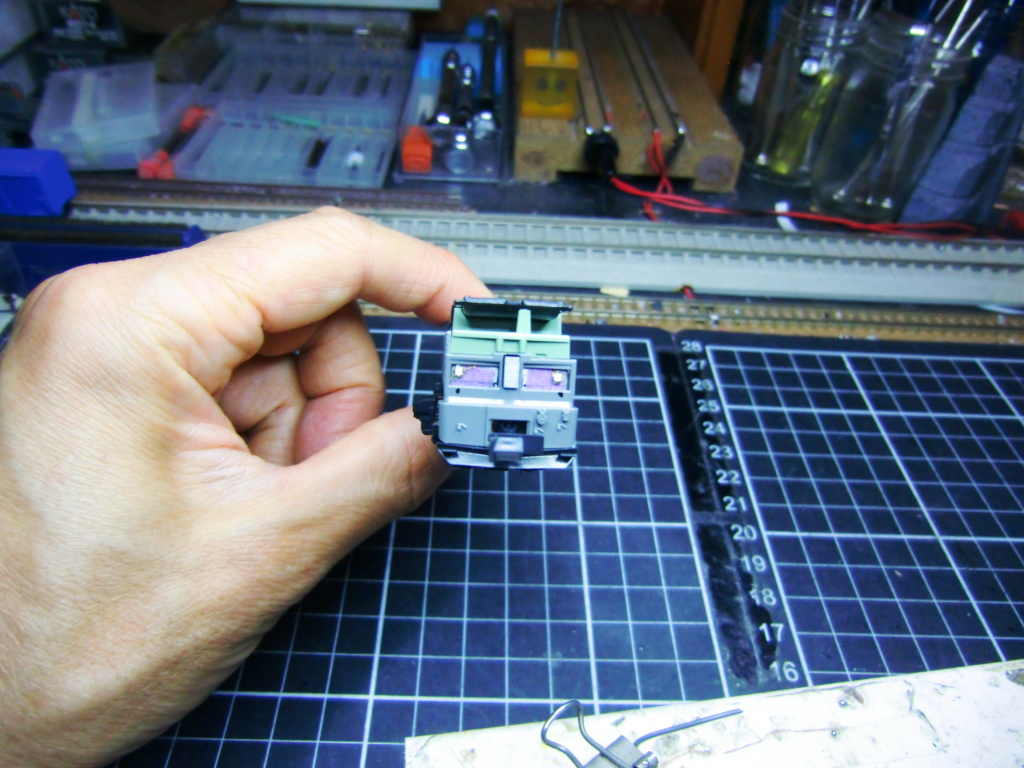

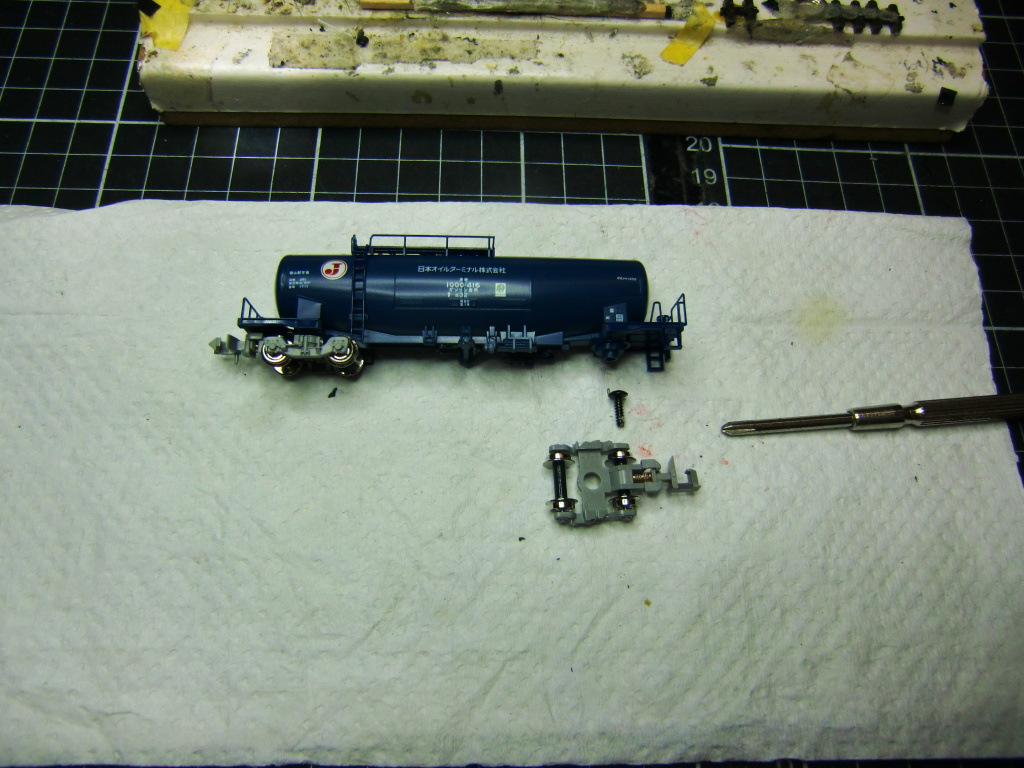

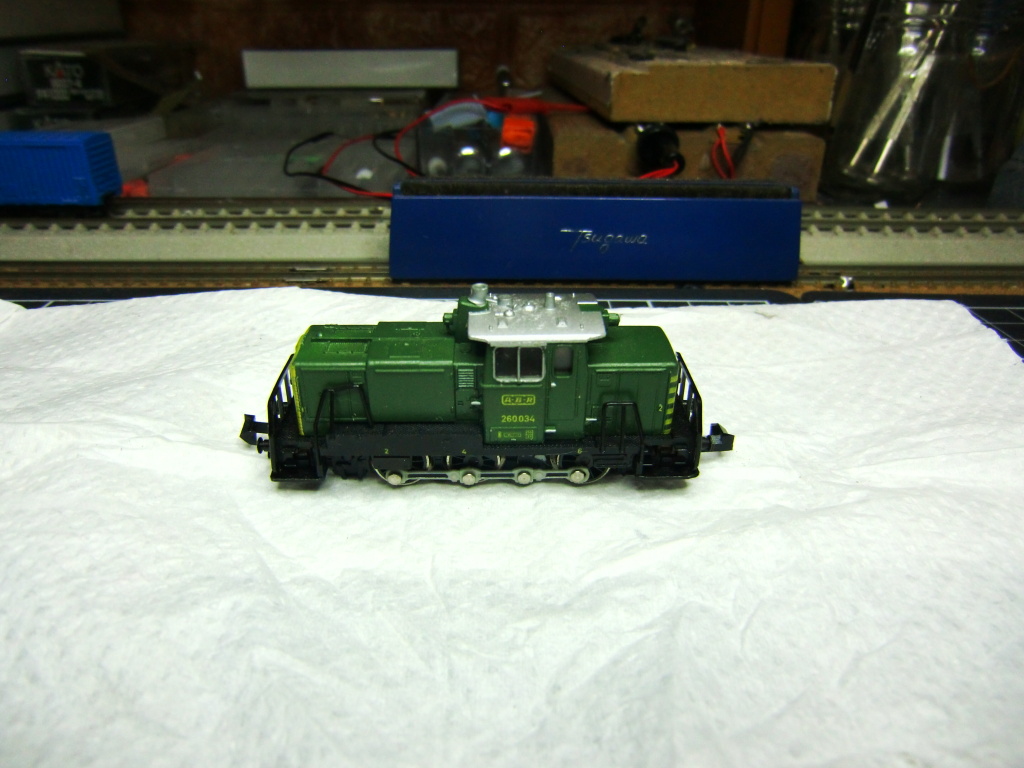

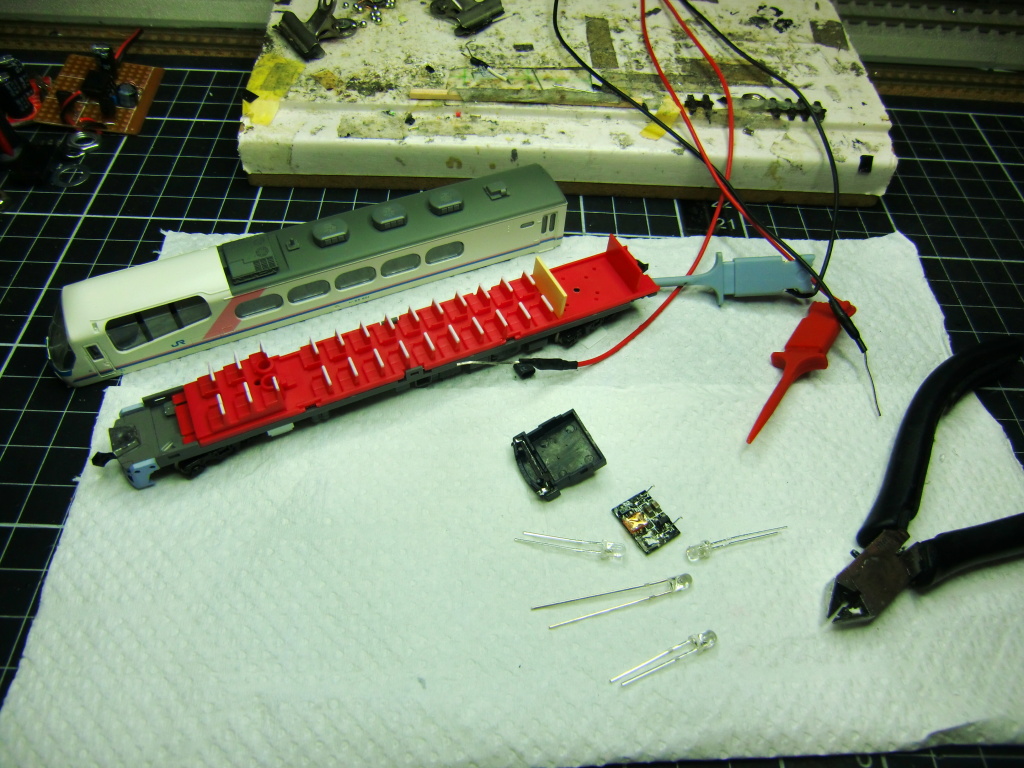

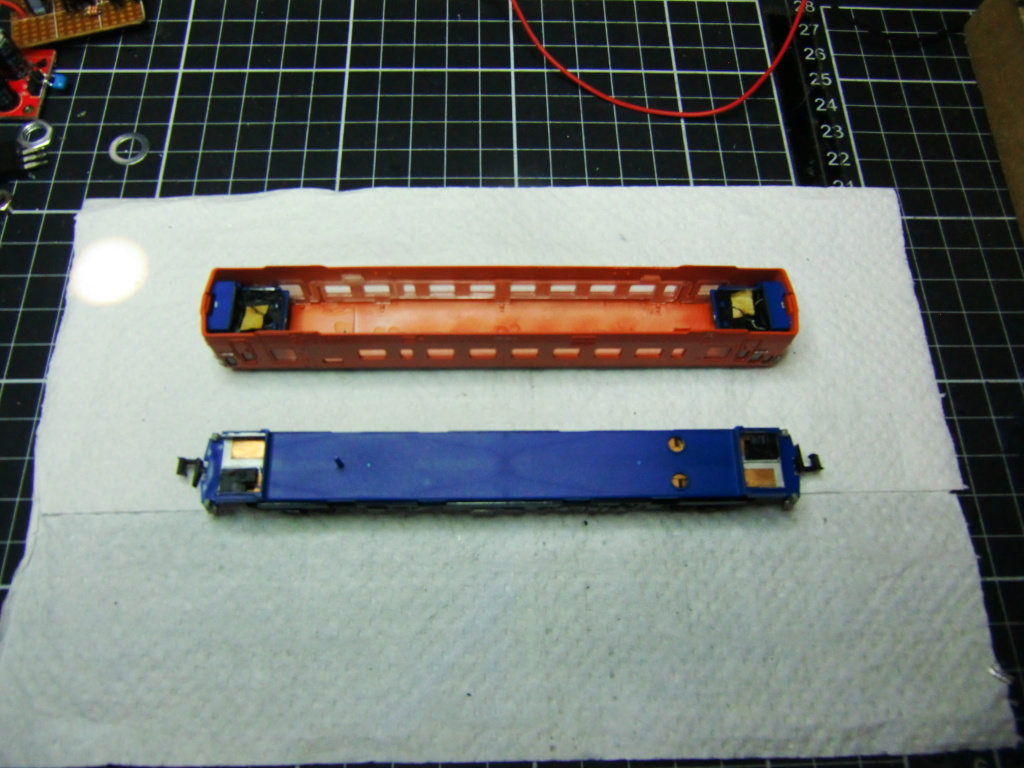

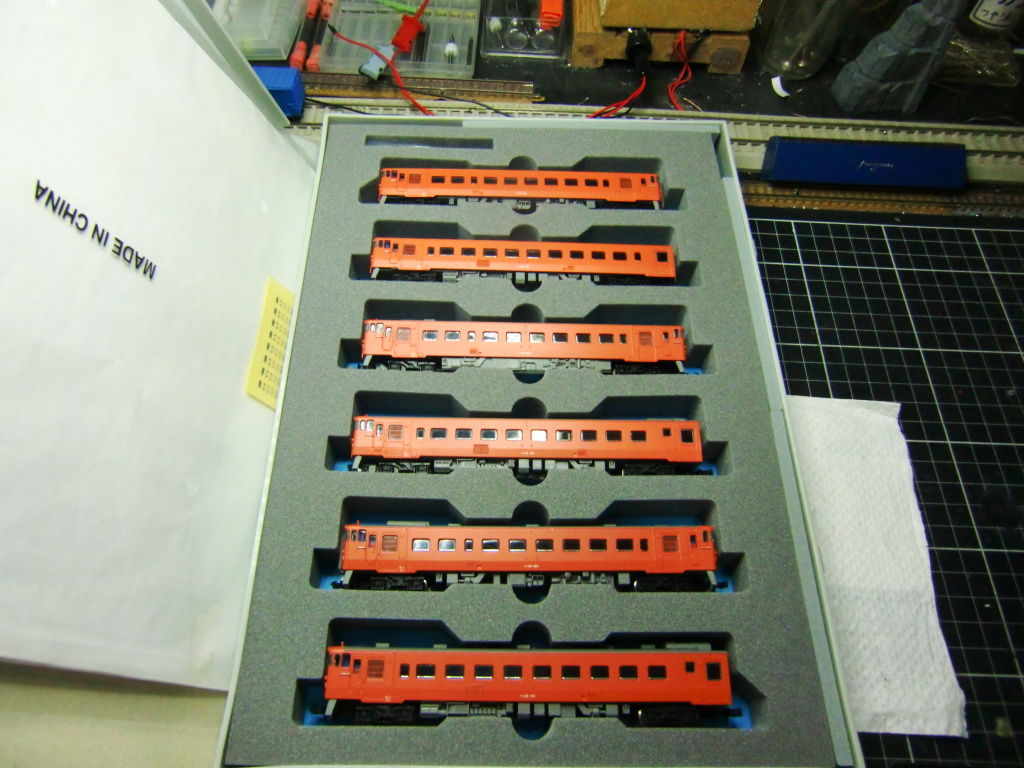

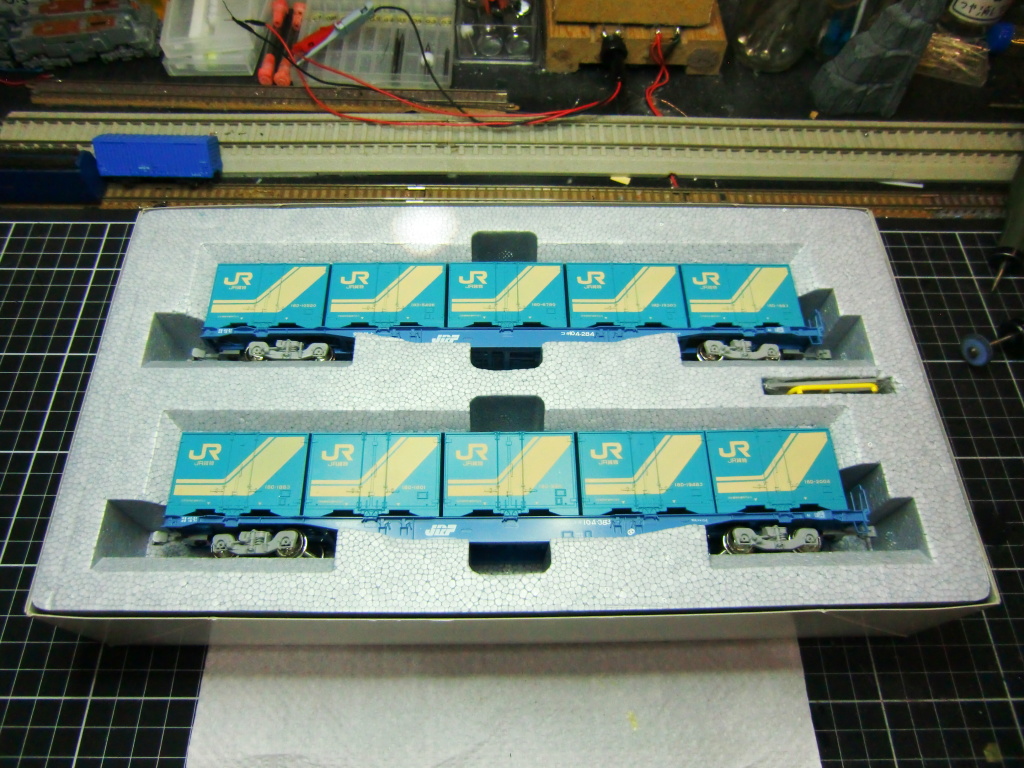

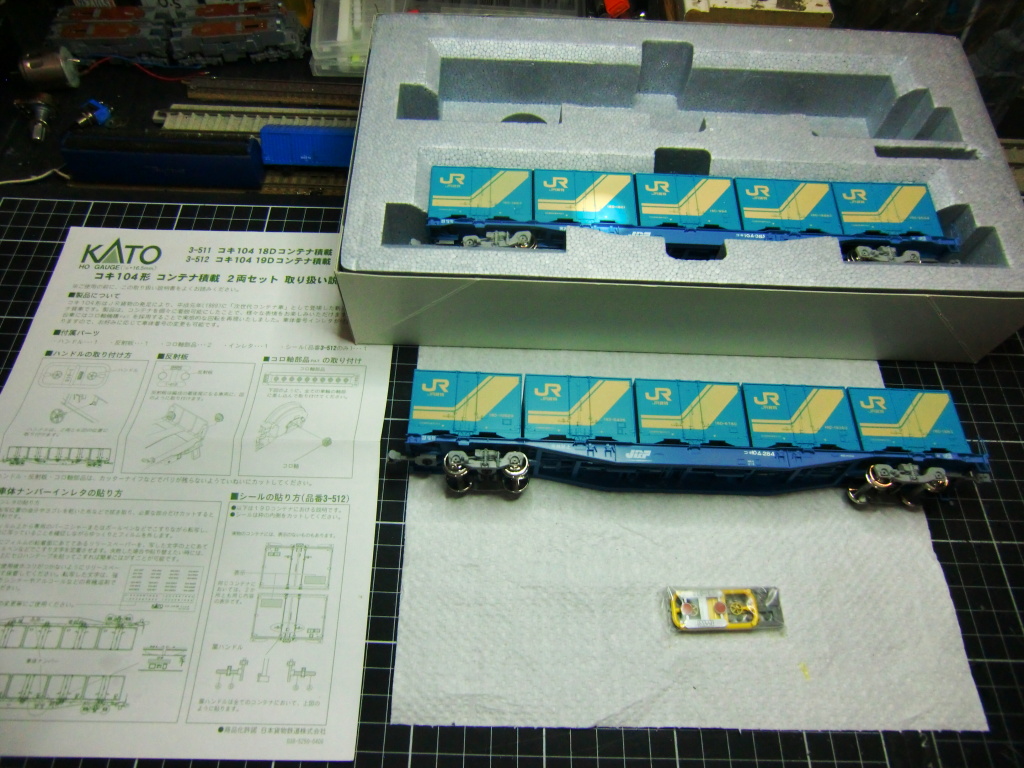

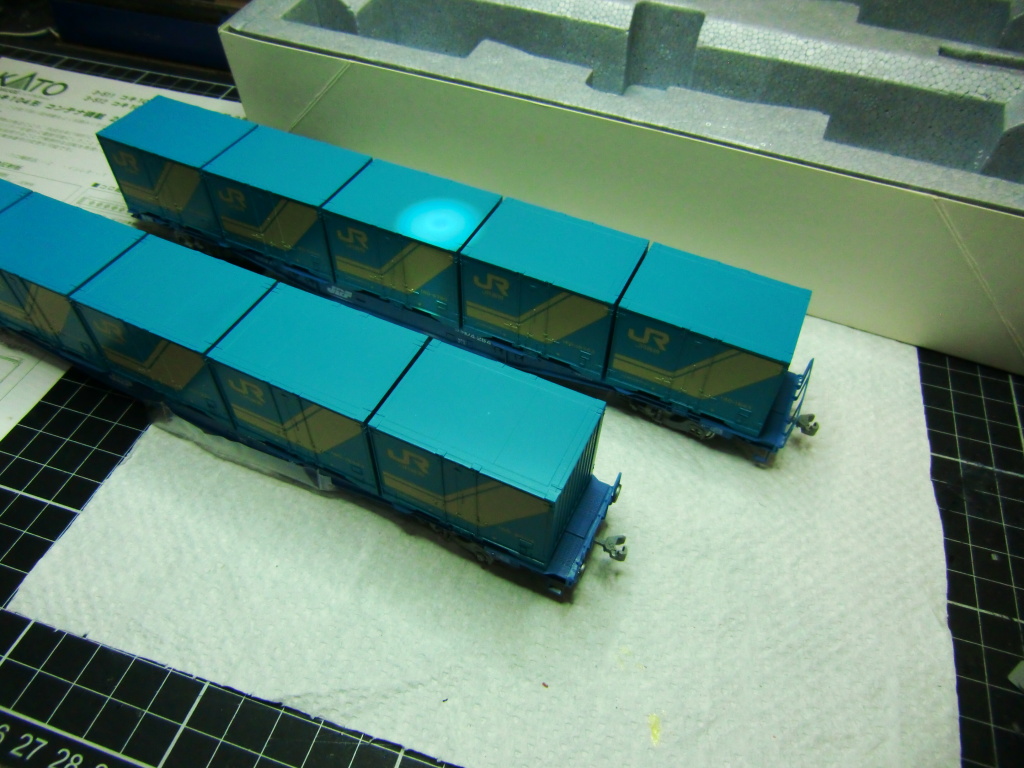

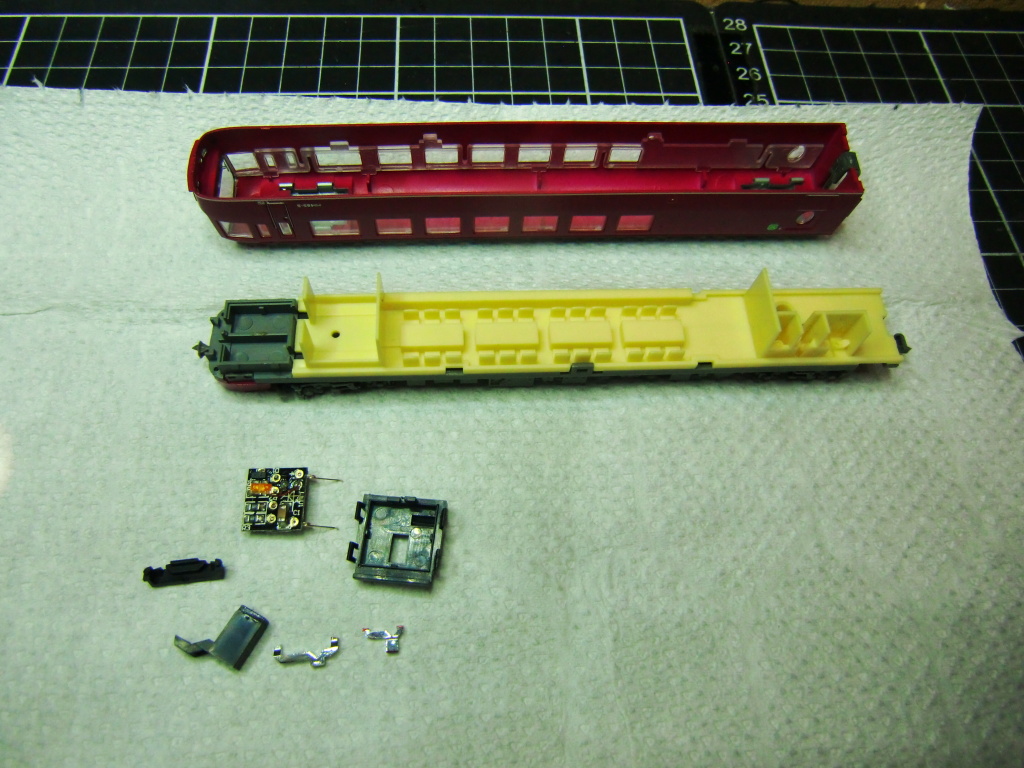

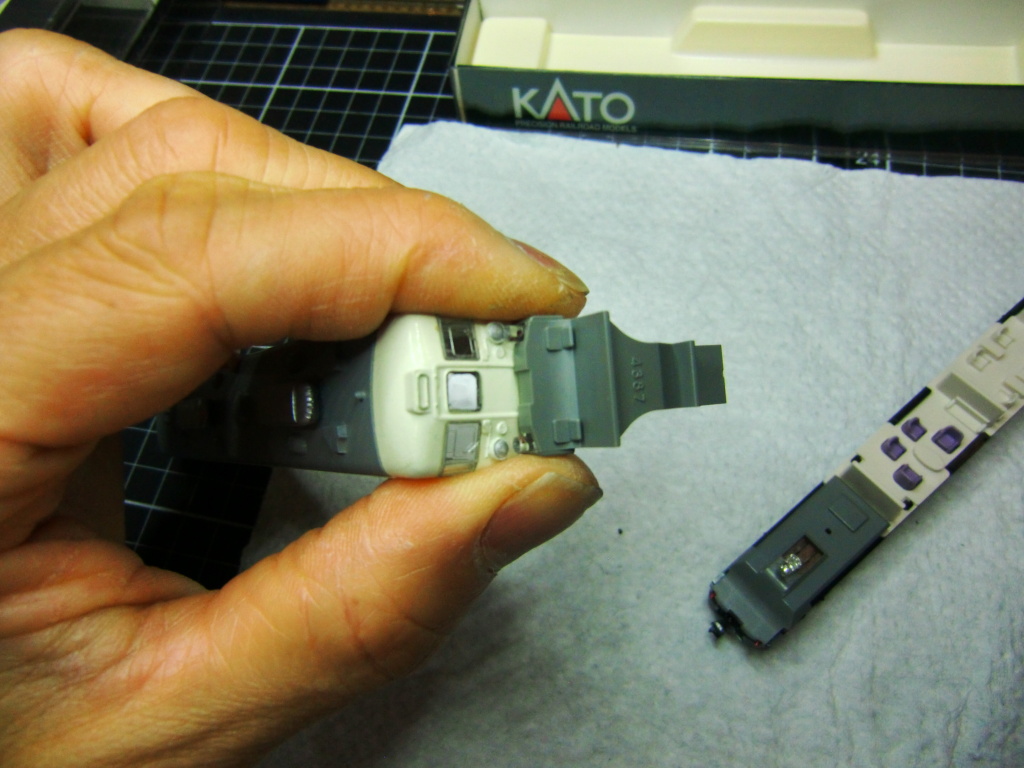

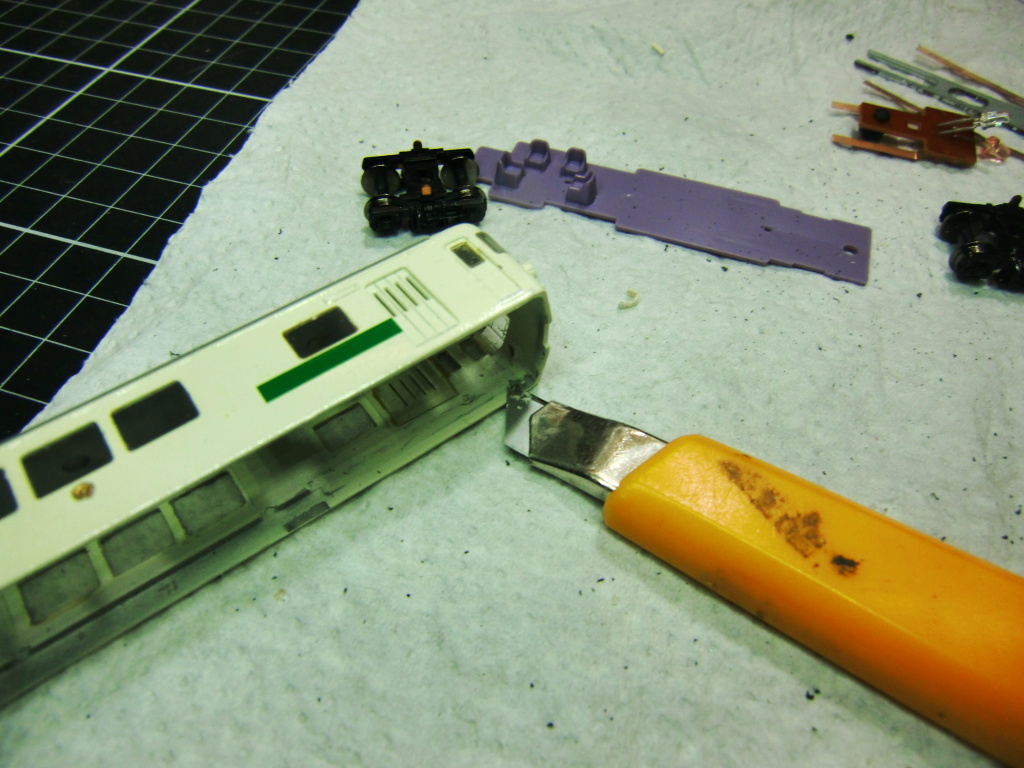

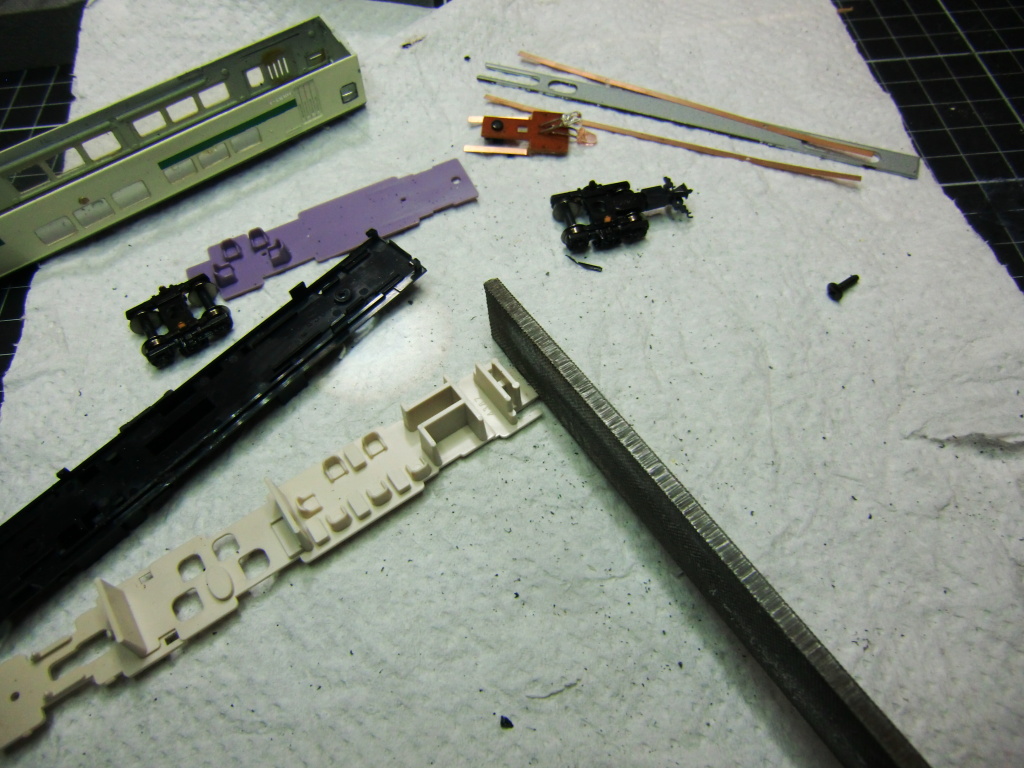

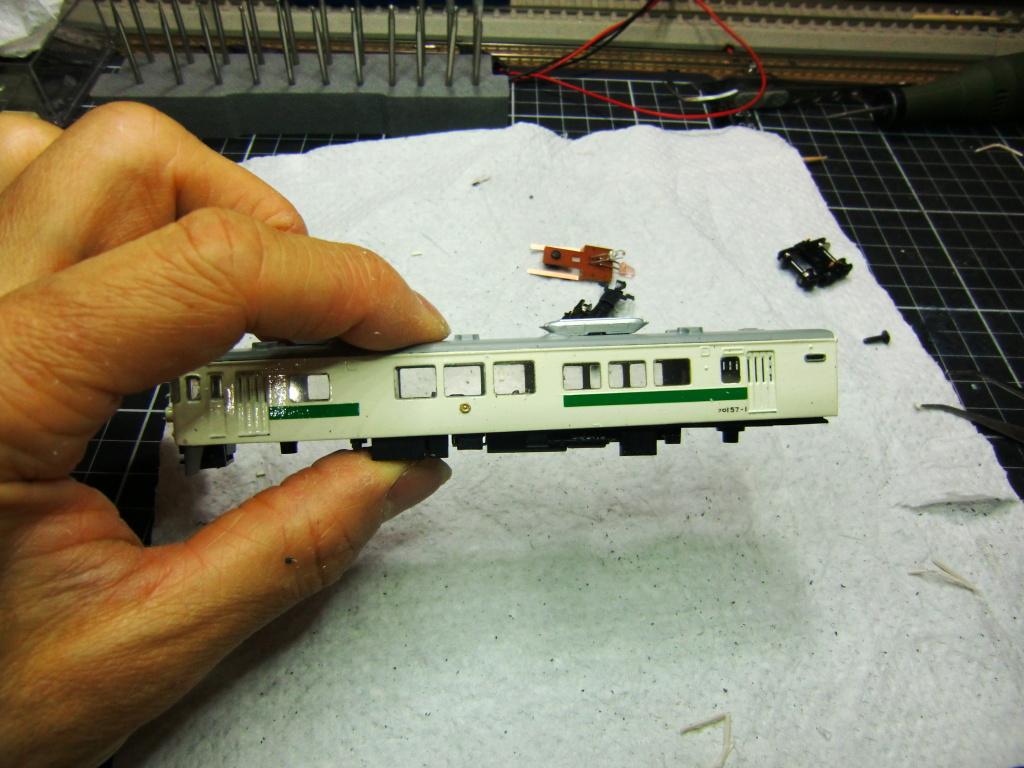

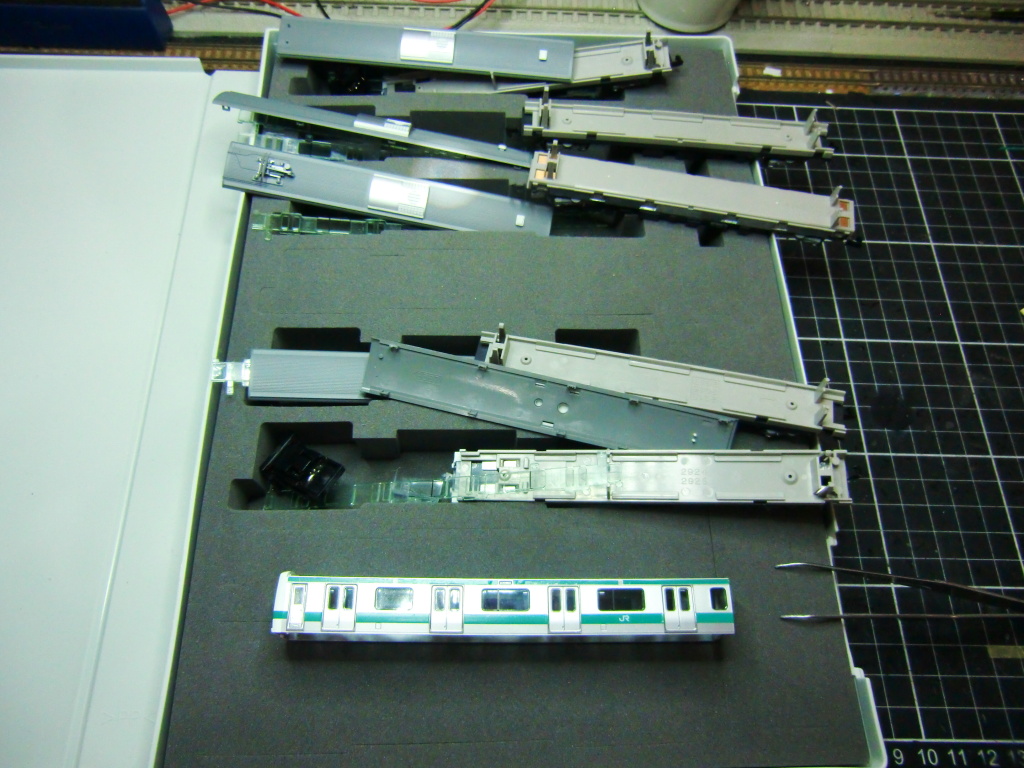

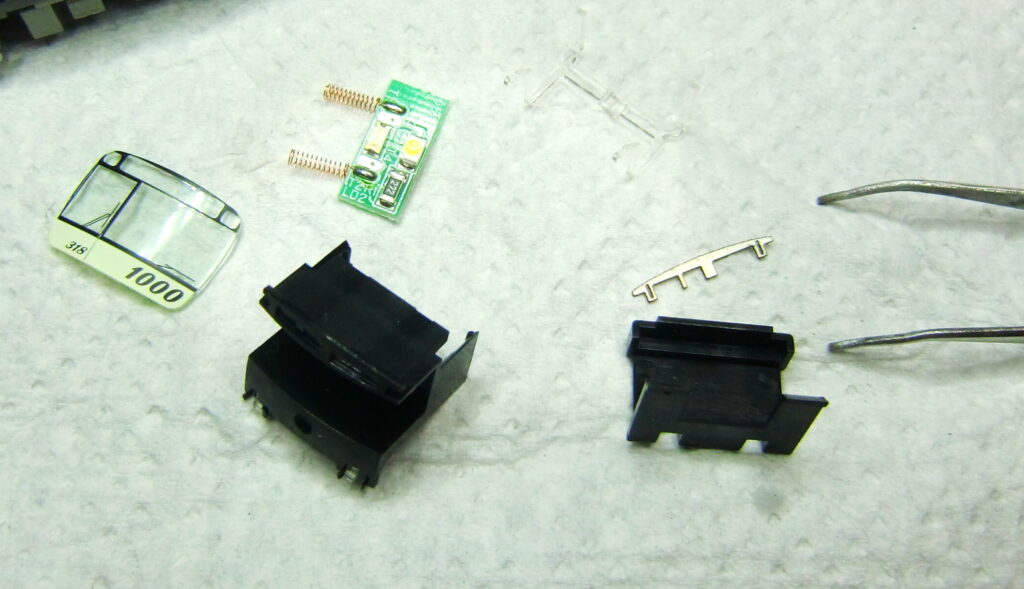

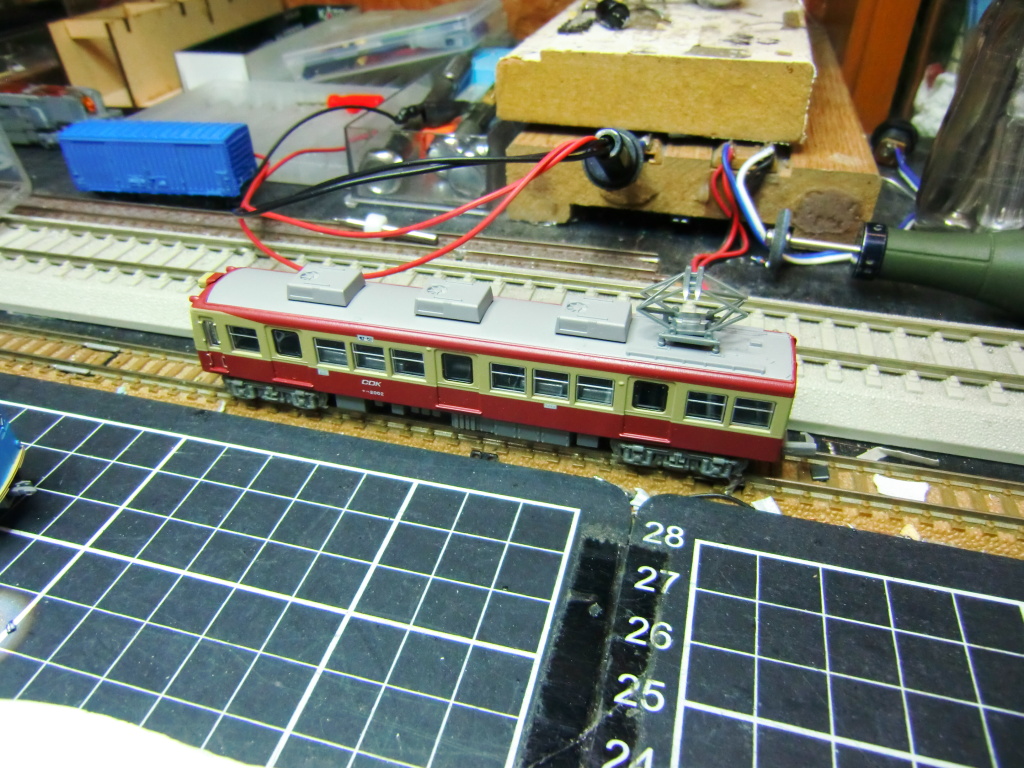

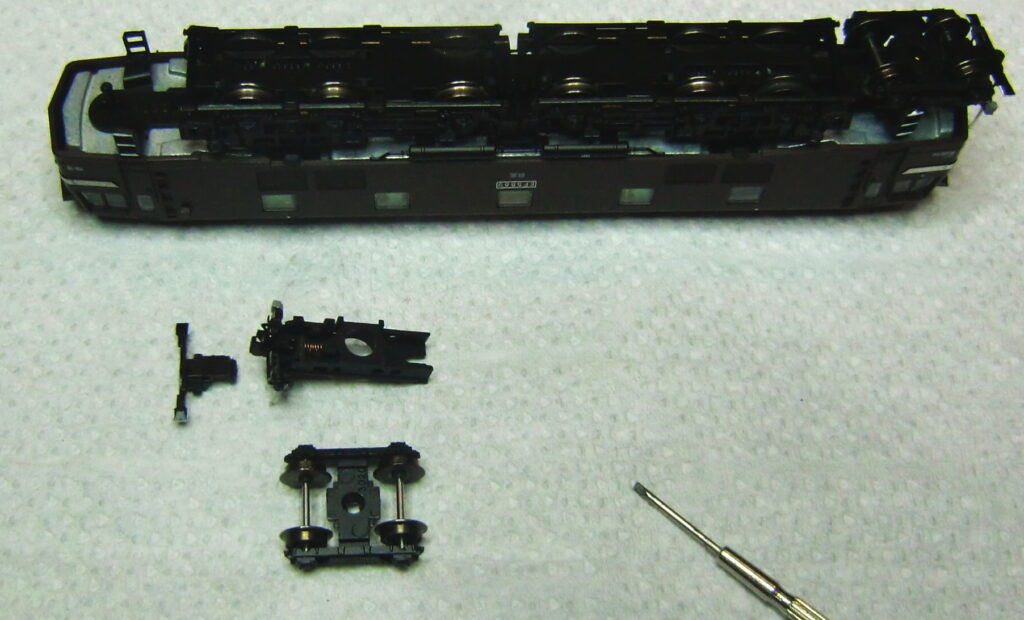

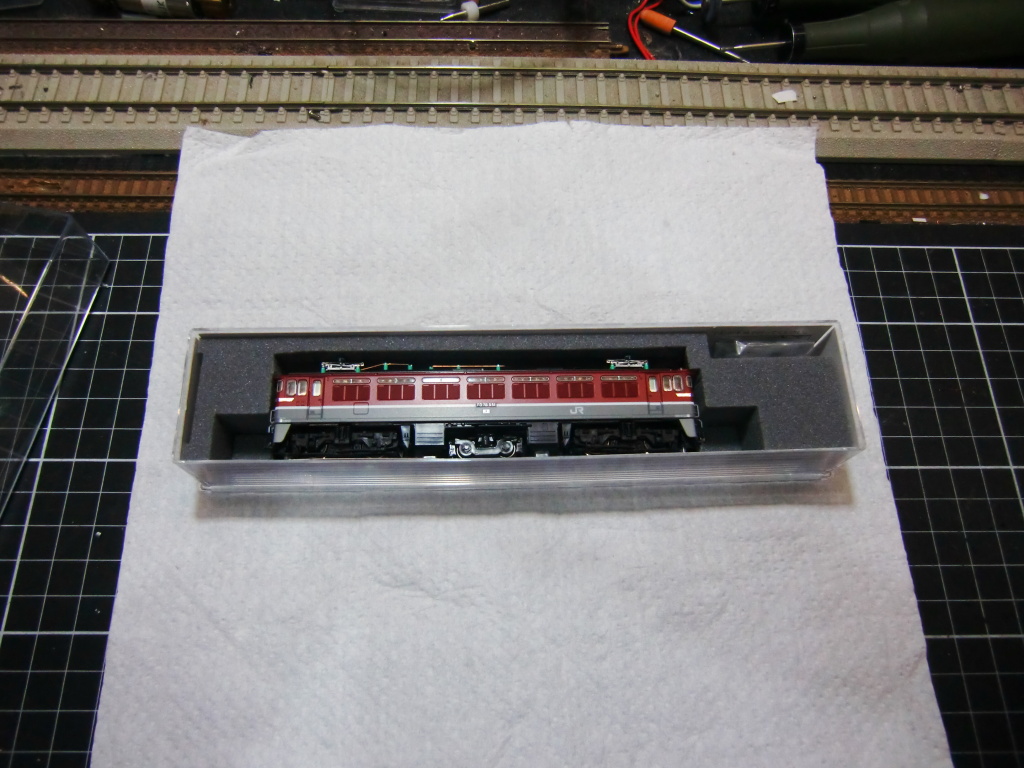

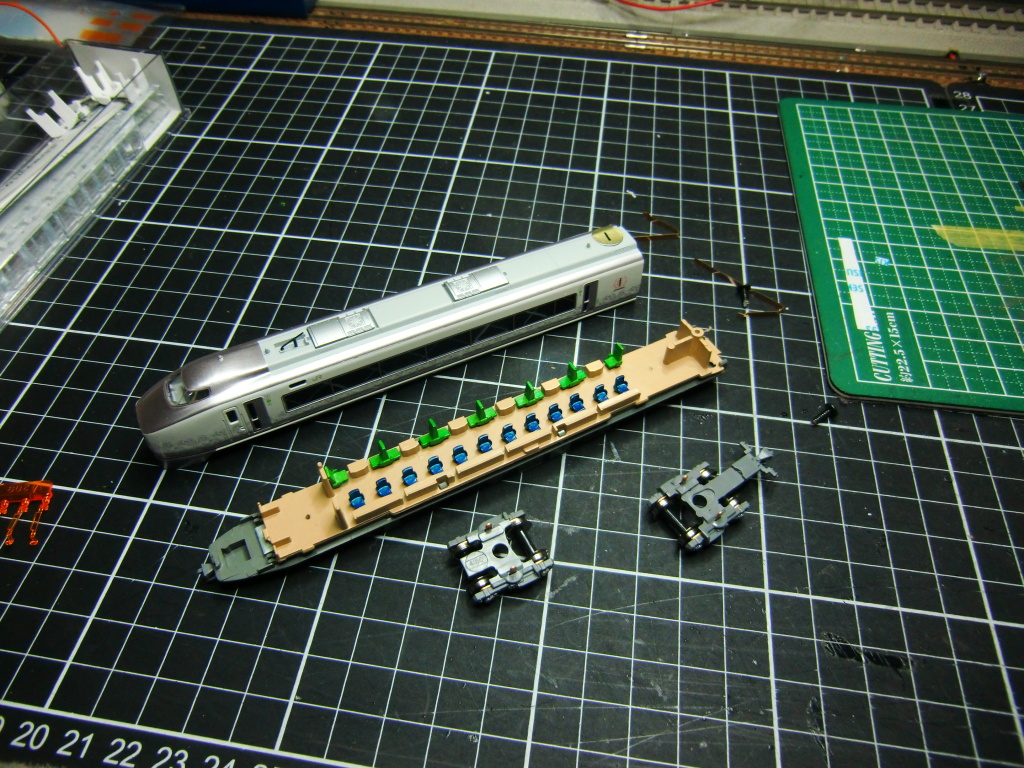

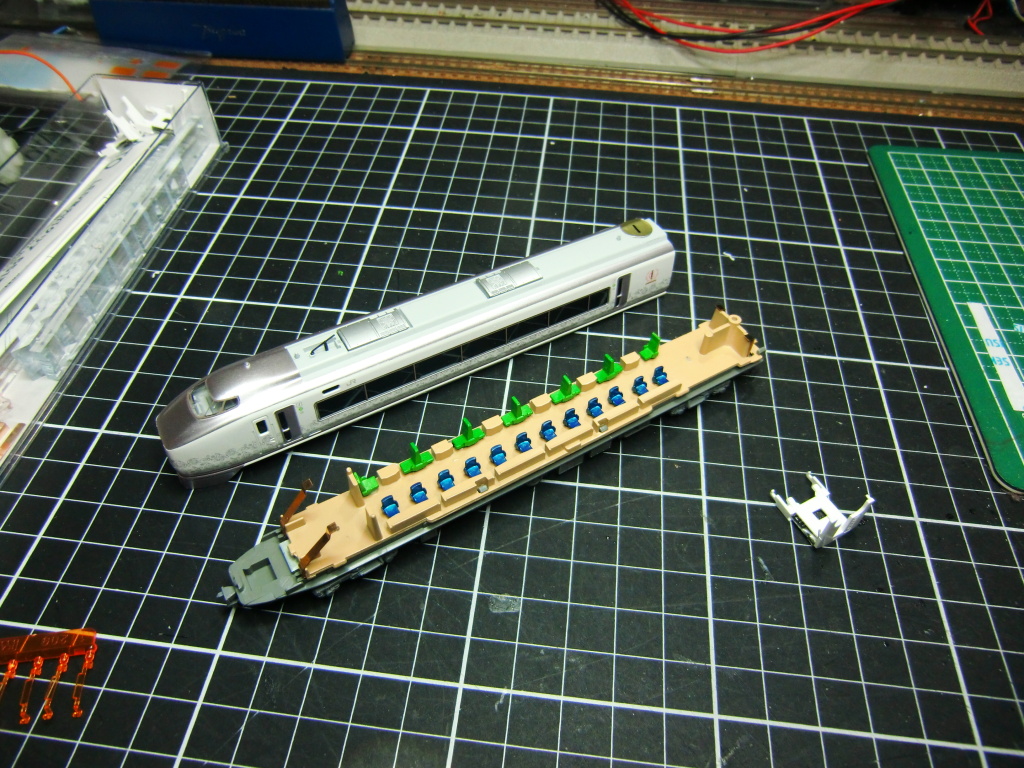

こちらの修理のご依頼です。

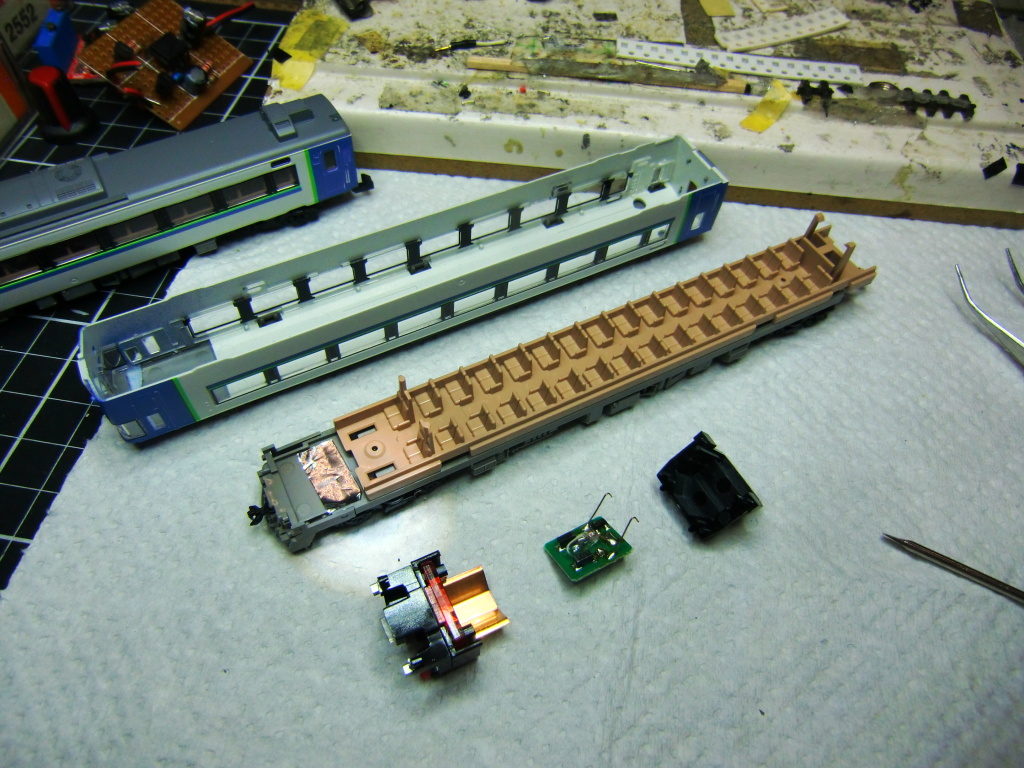

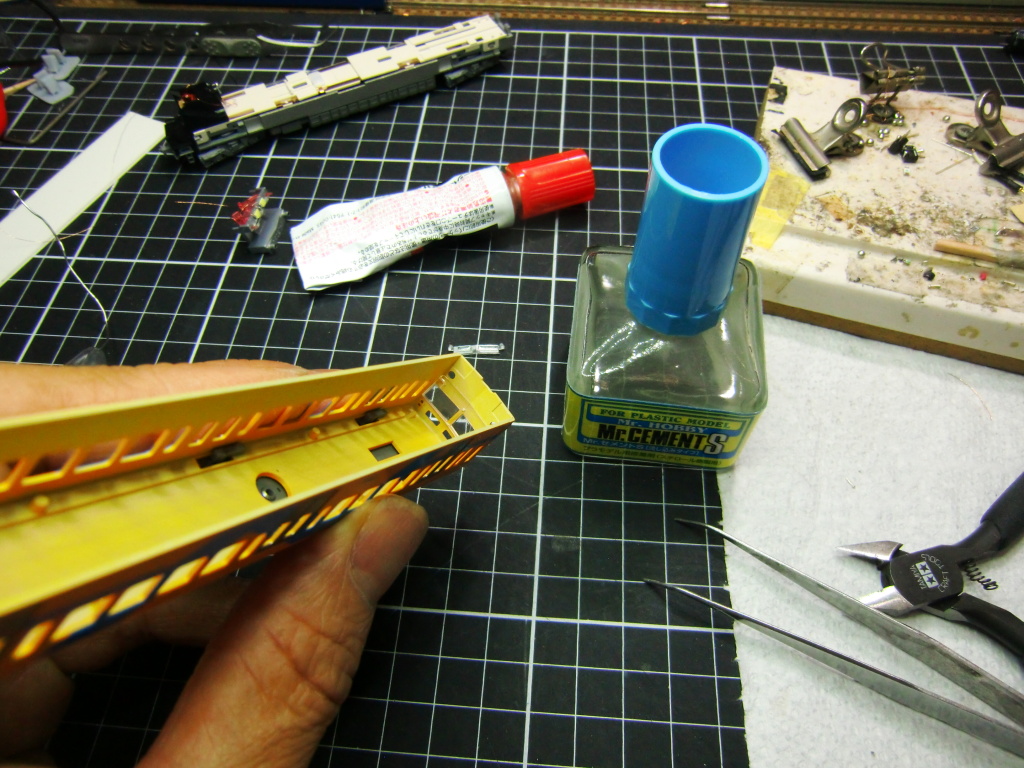

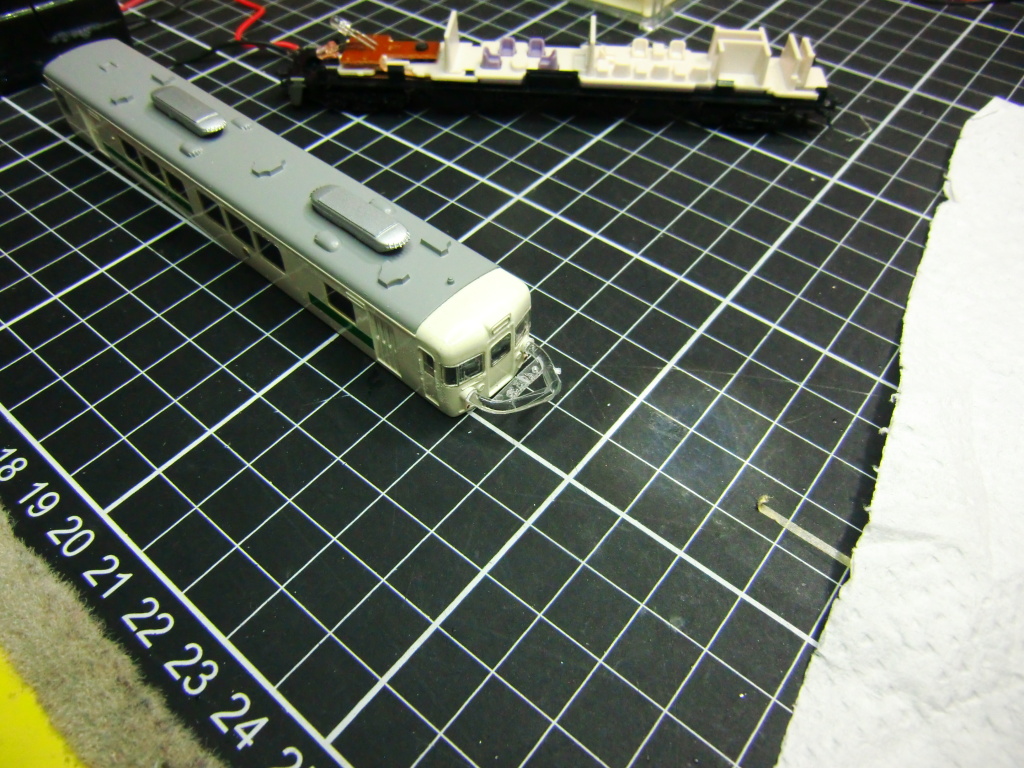

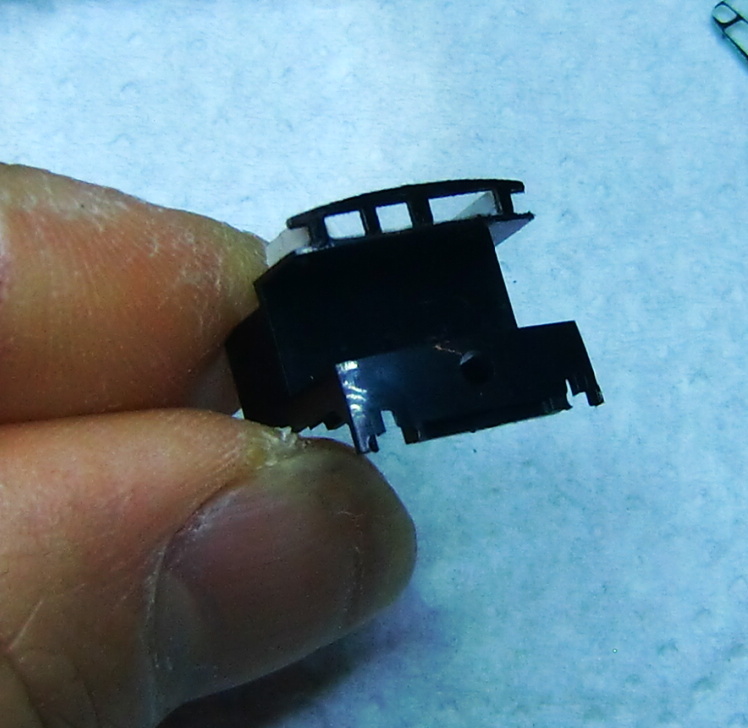

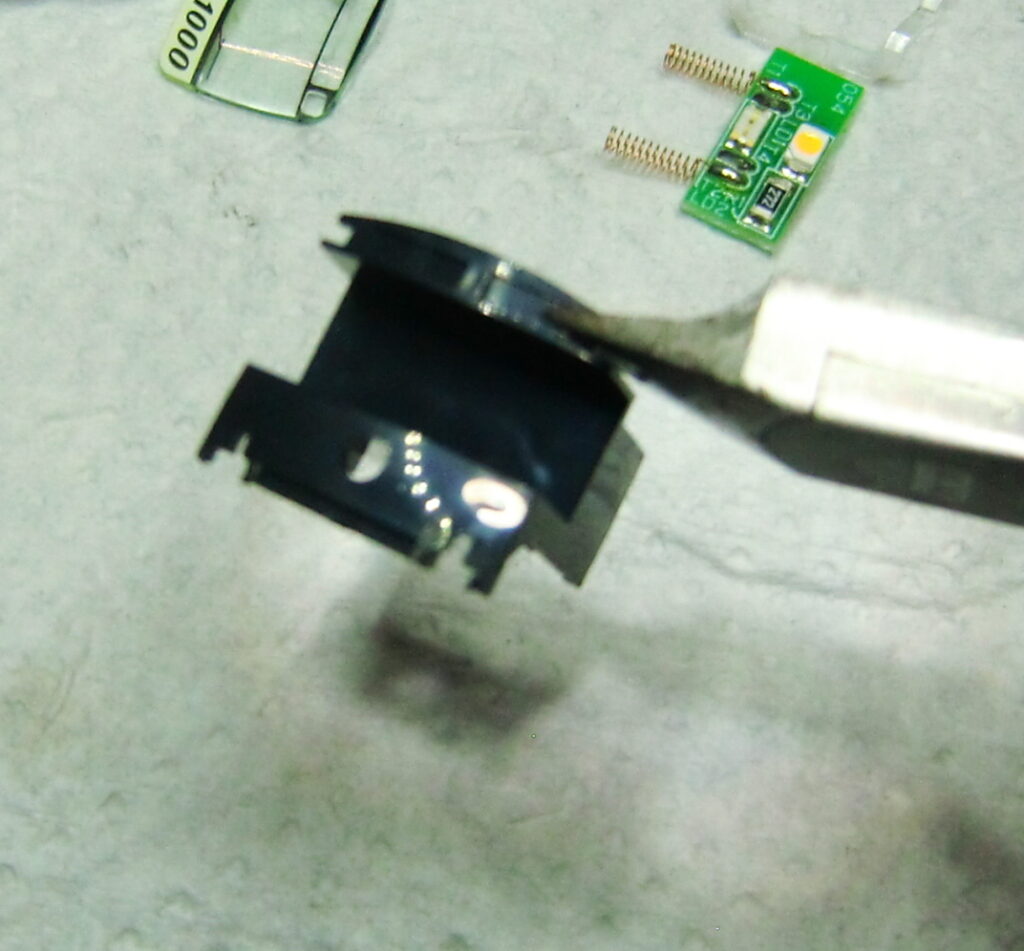

どうもパーツが曲がってるのか接着時に削ってしまったのかわかりませんが、形状が変わってしまっている箇所が見受けれれます。これが原因で、パーツが正しくはまりません。現状できる範囲で修理を進めていくことにします。

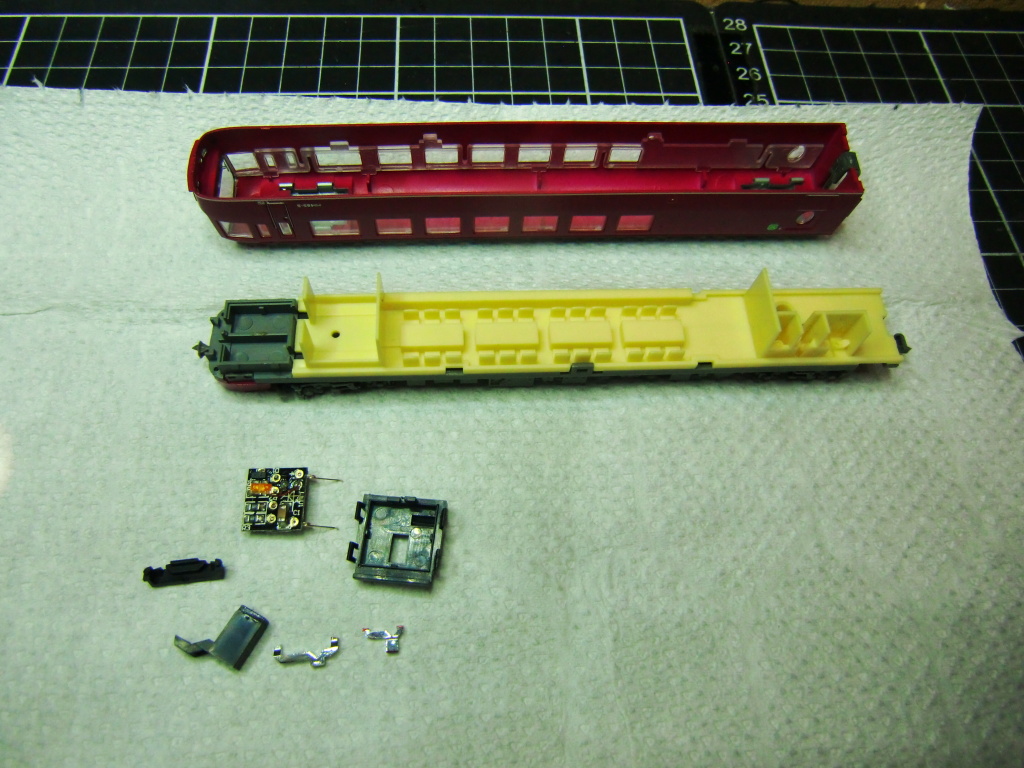

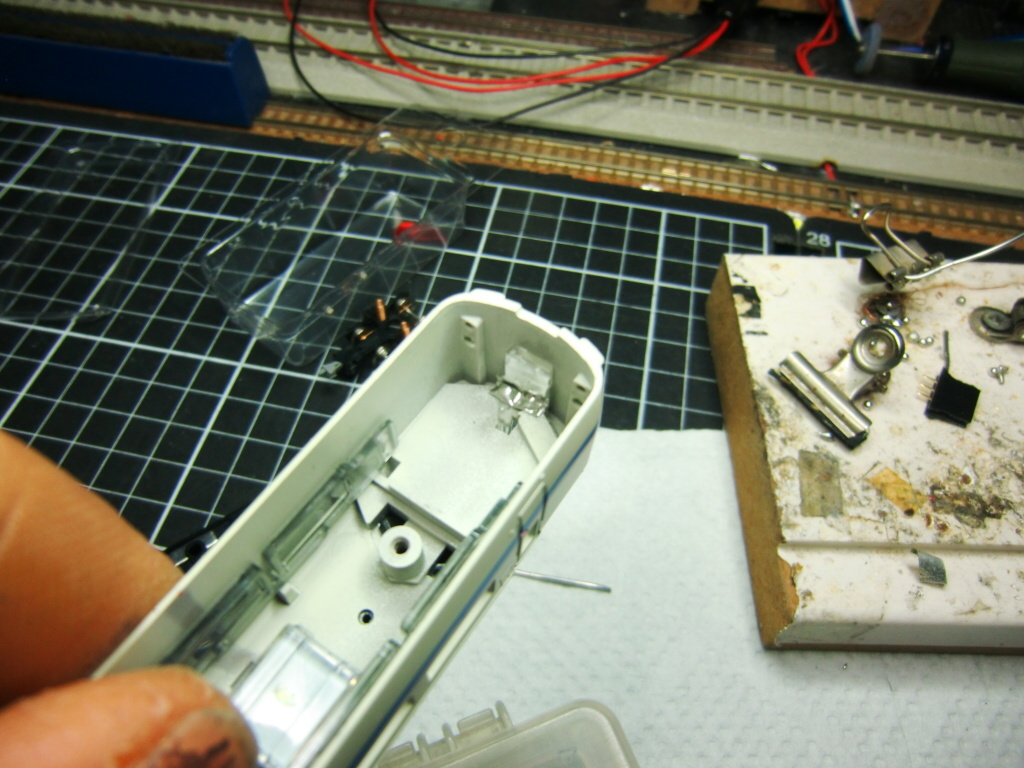

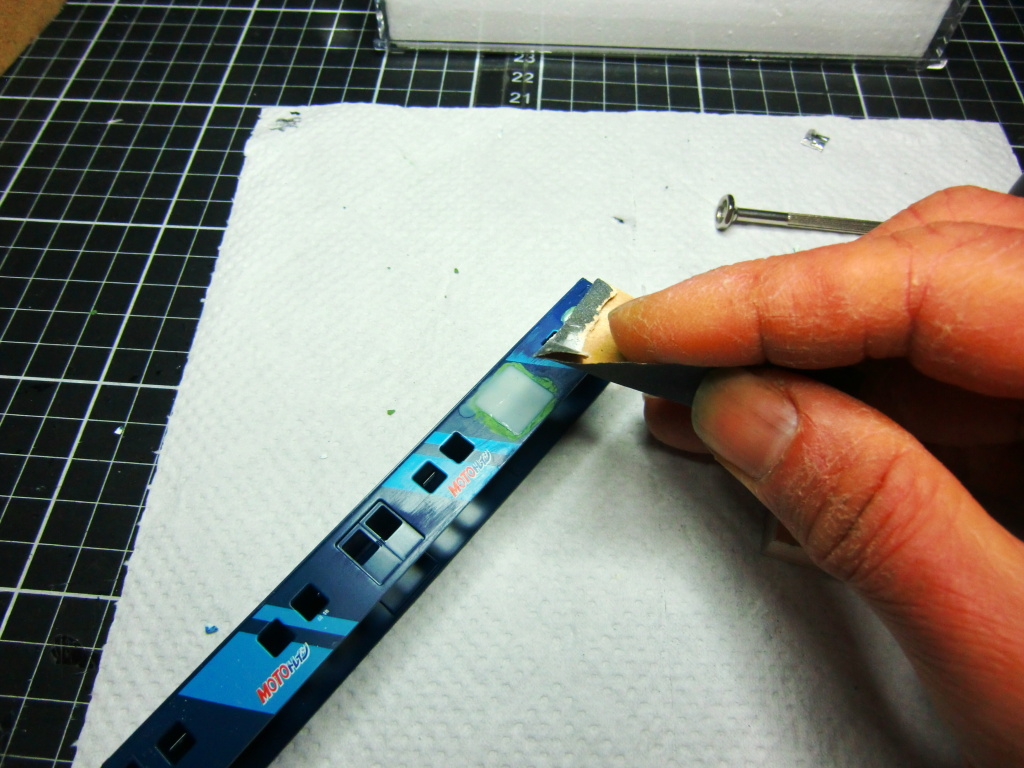

継ぎ目をカッターで切れ込みを入れてゴム系接着剤を切り離します。

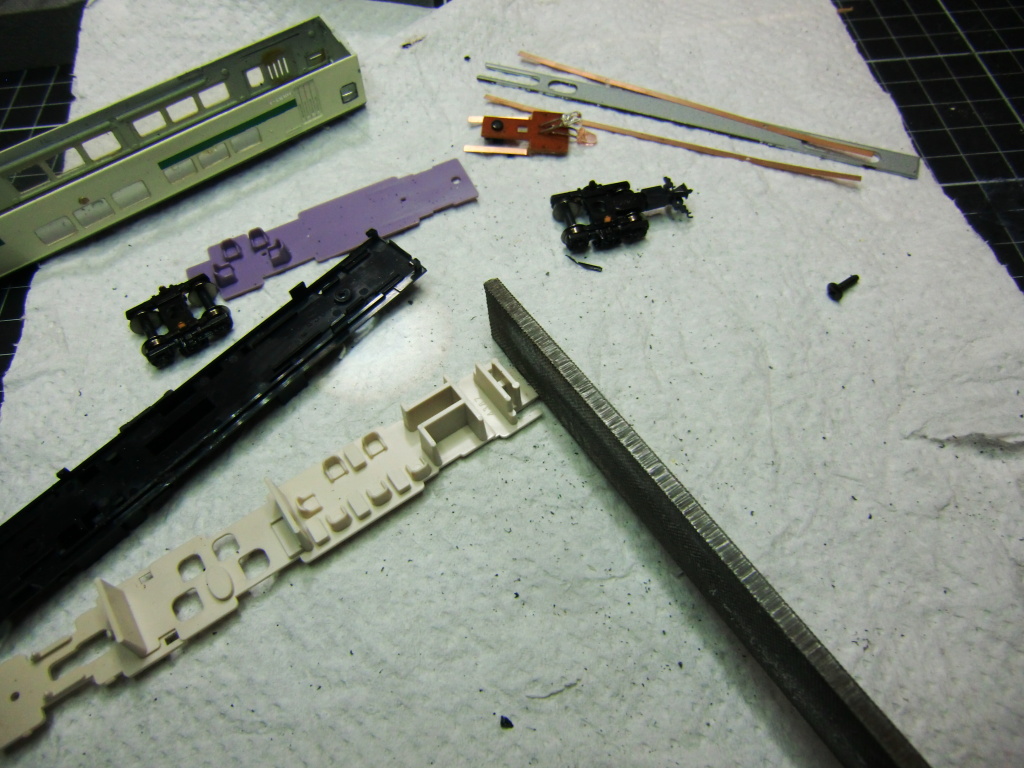

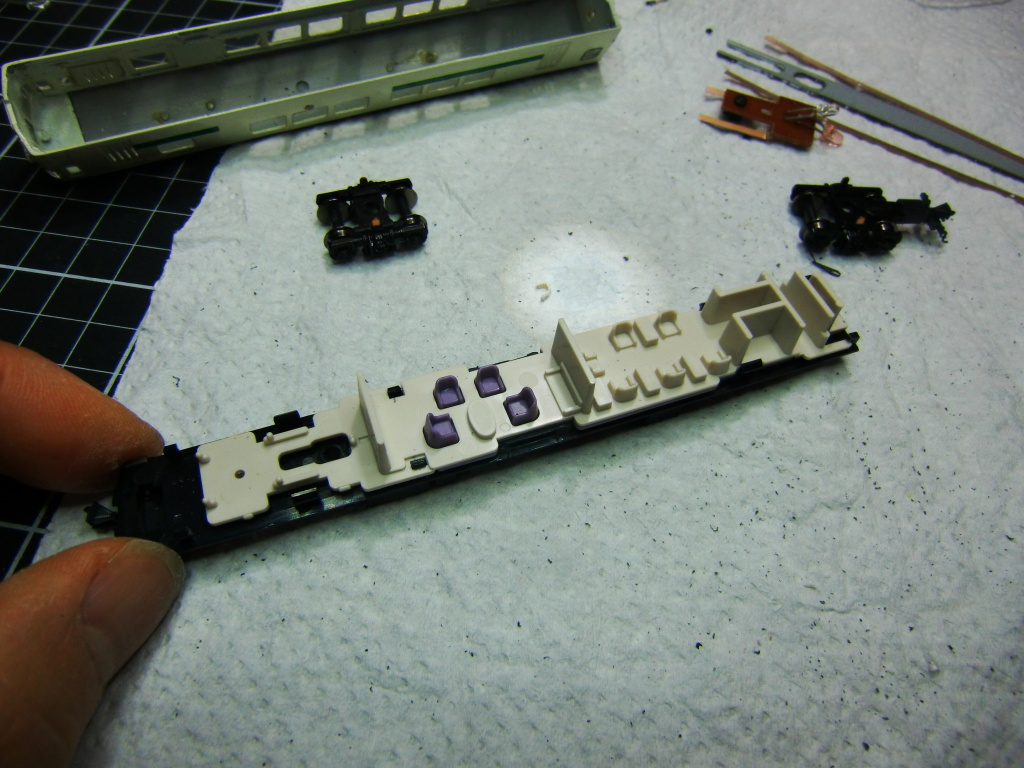

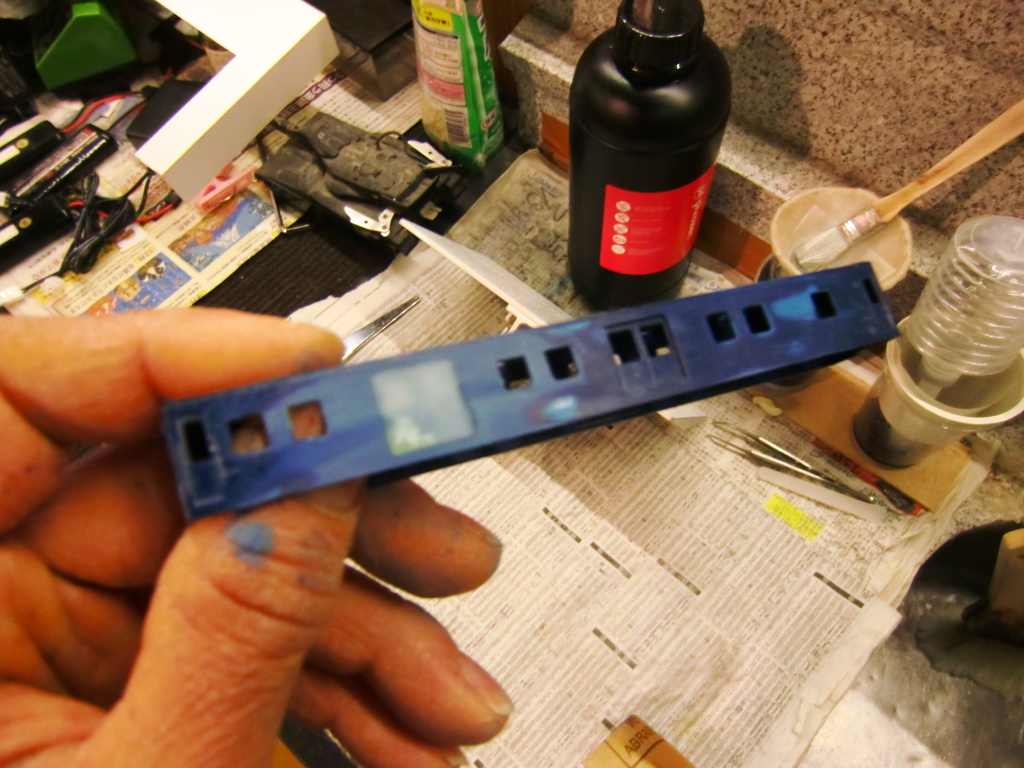

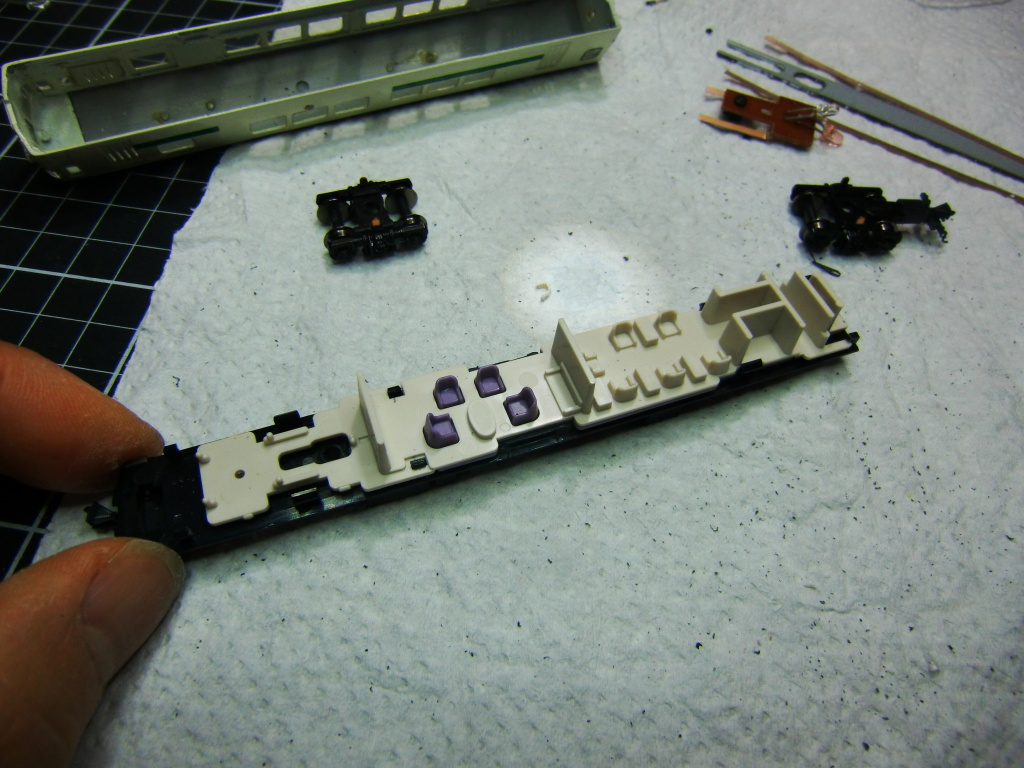

マイナスドライバーでこじ開けてプライヤーを使い、パーツを前面に押し出してから変形を慎重に戻していきます。やはり、上面は一部削られてしまっている感じですね。どうにか角面がはまり裏から通常より多めの接着剤で固定しました。また、床側面を金やすりで削って上ボディーが閉まるようになるまで削って調整していきます。

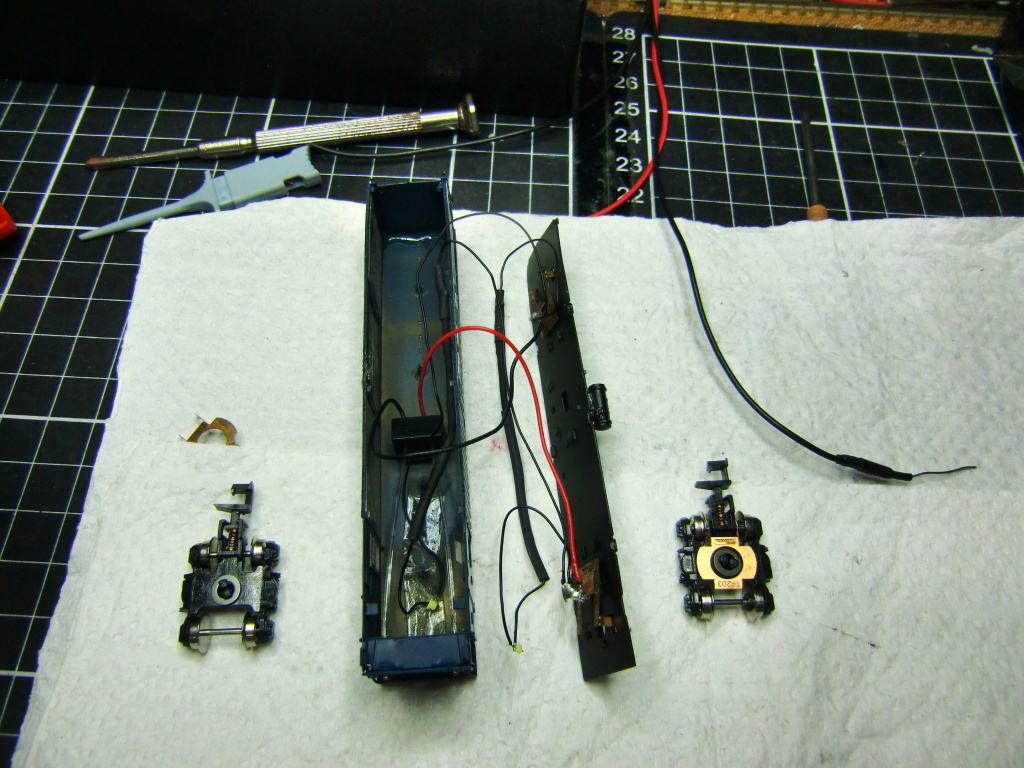

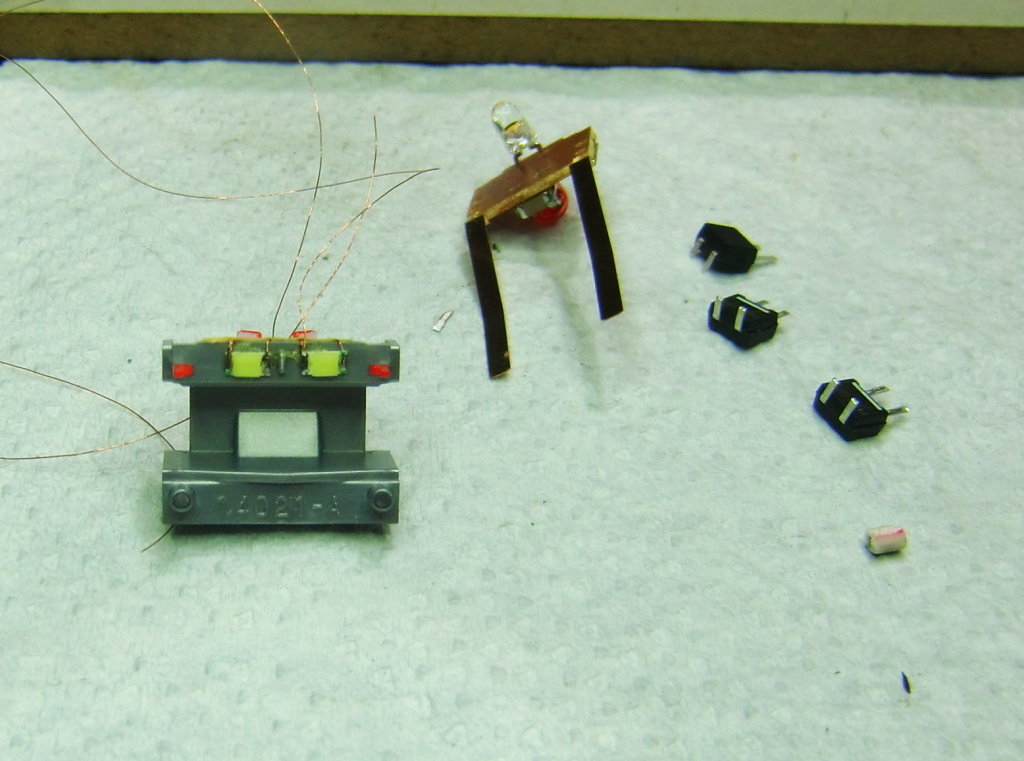

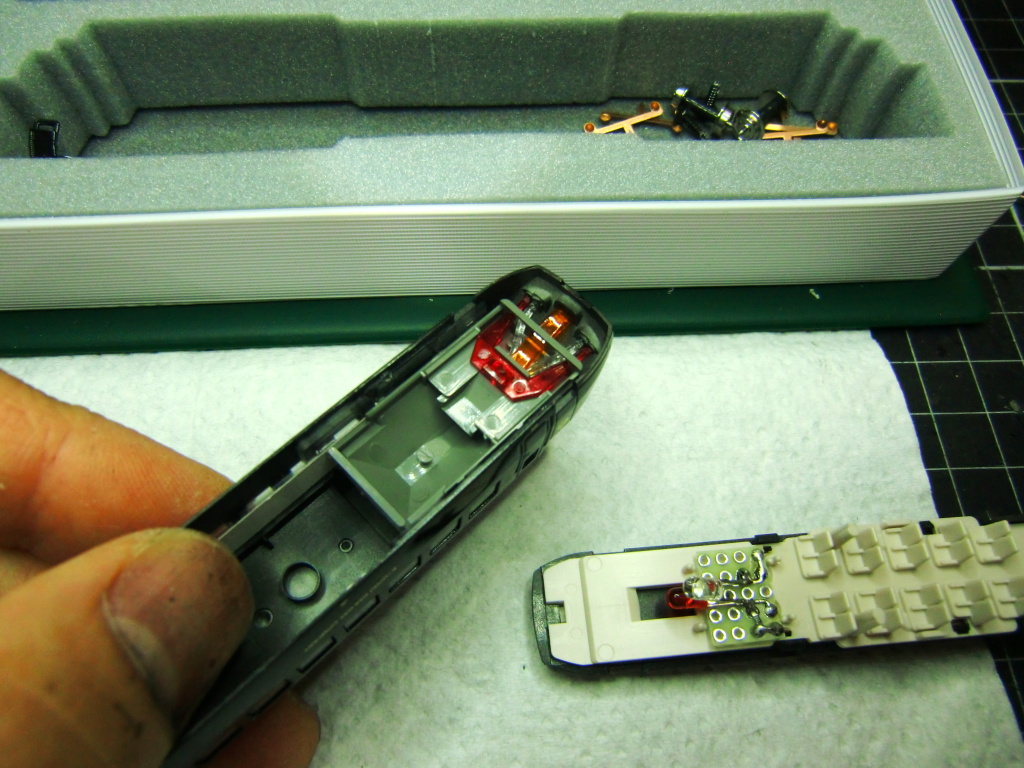

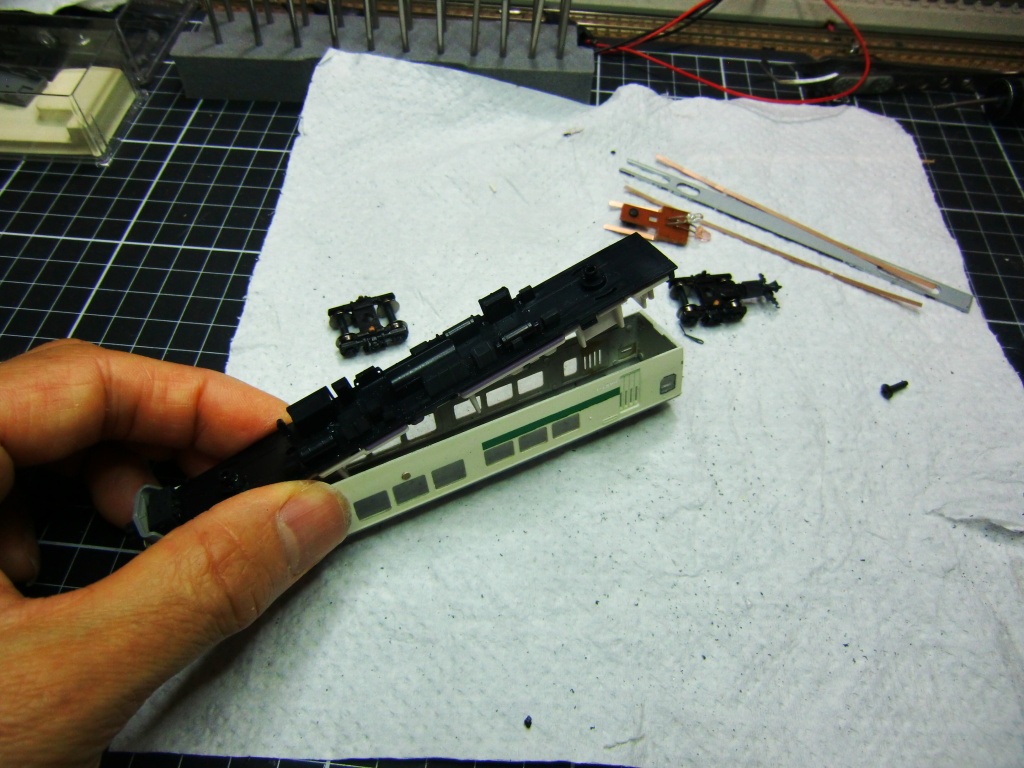

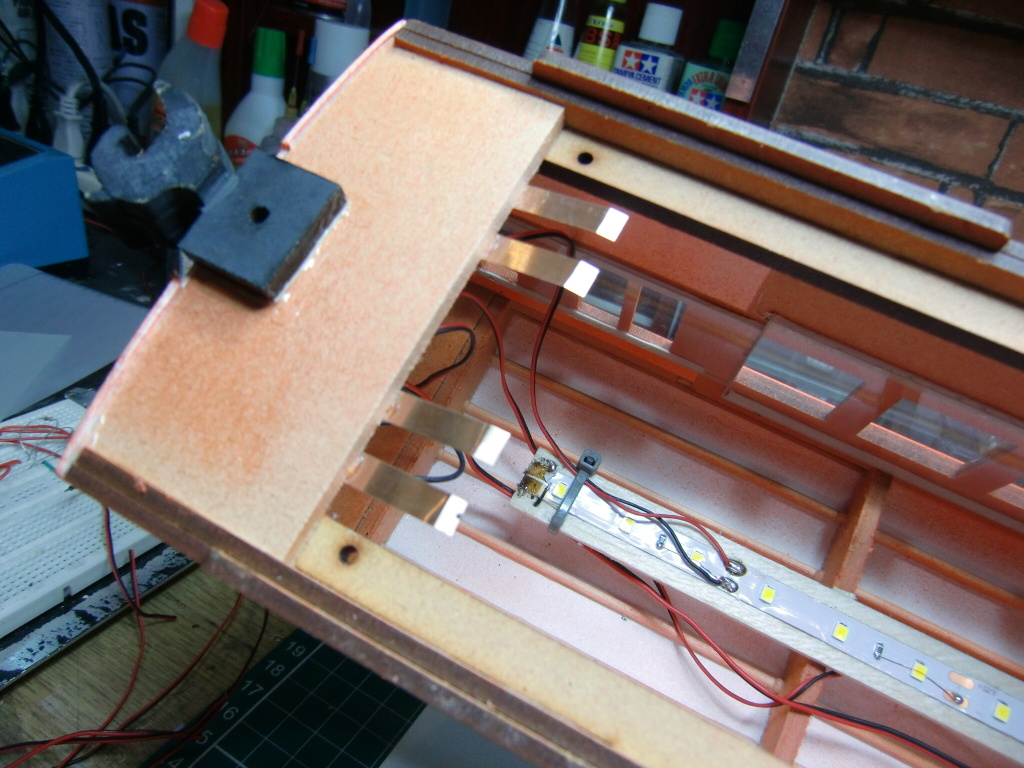

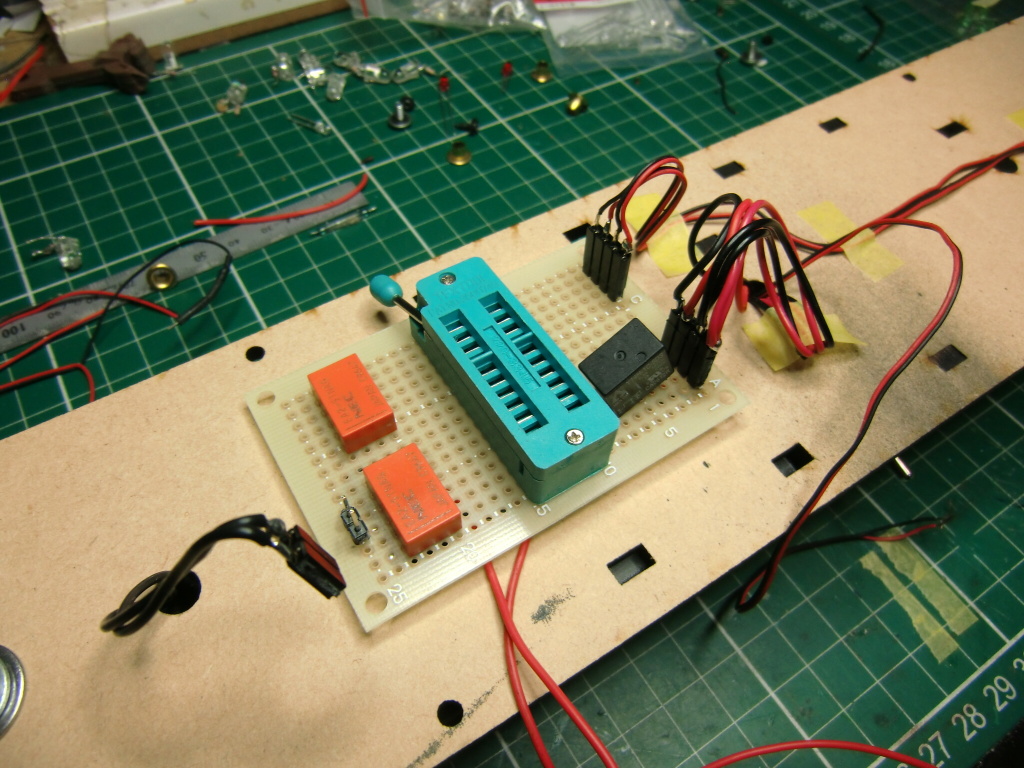

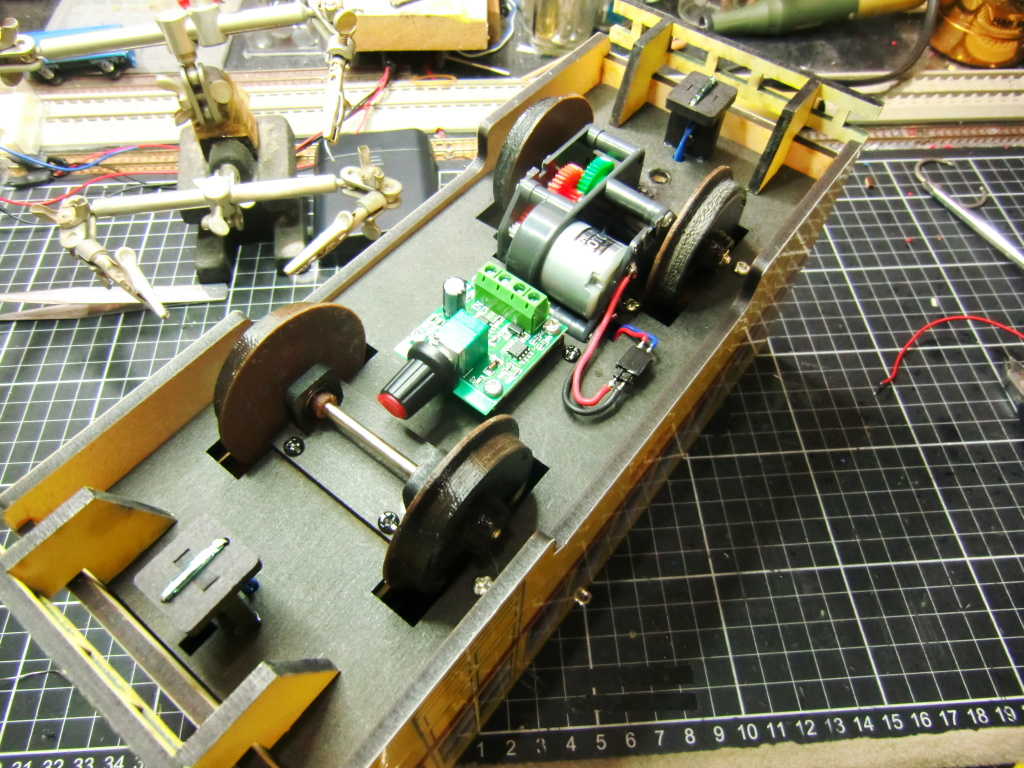

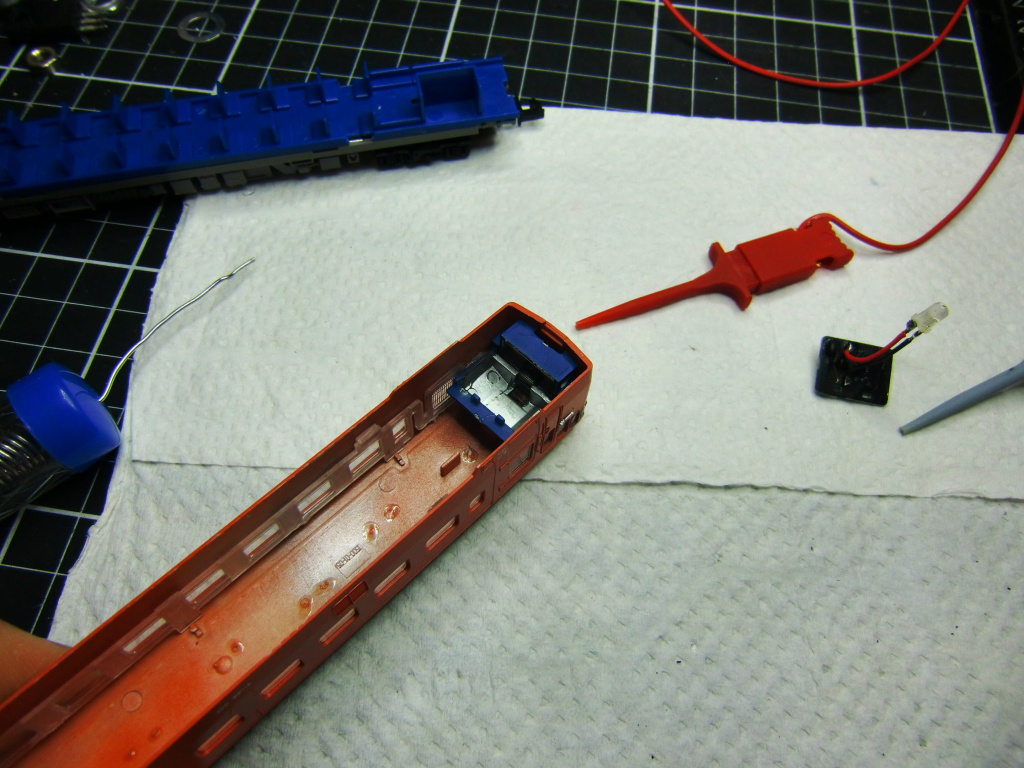

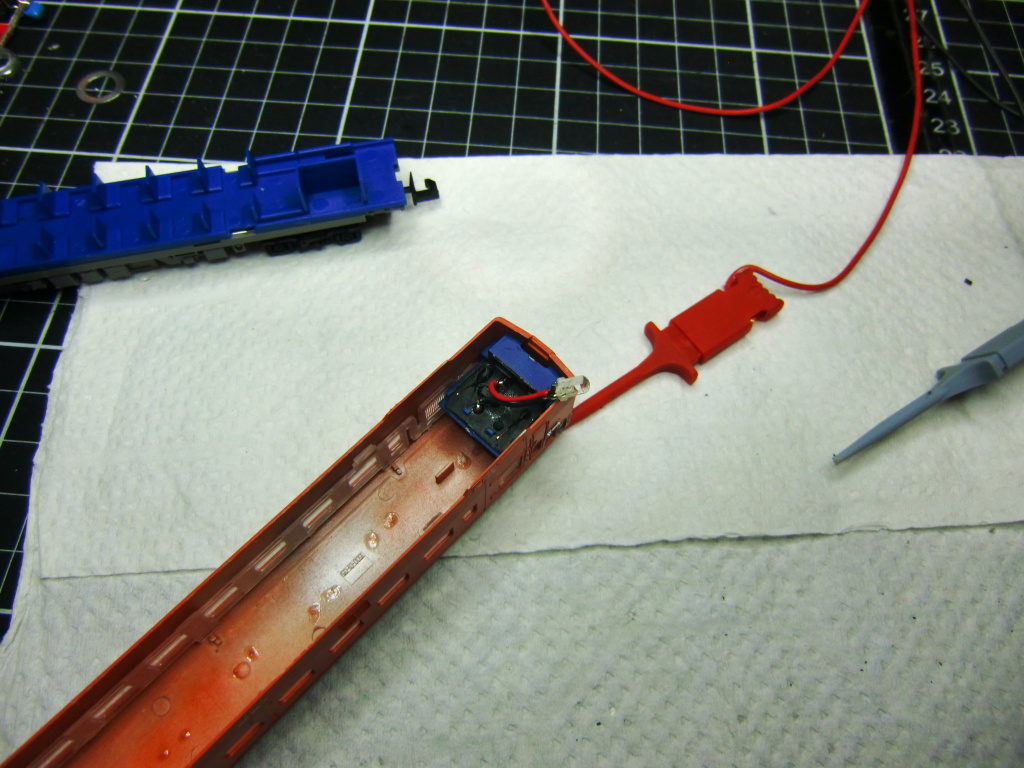

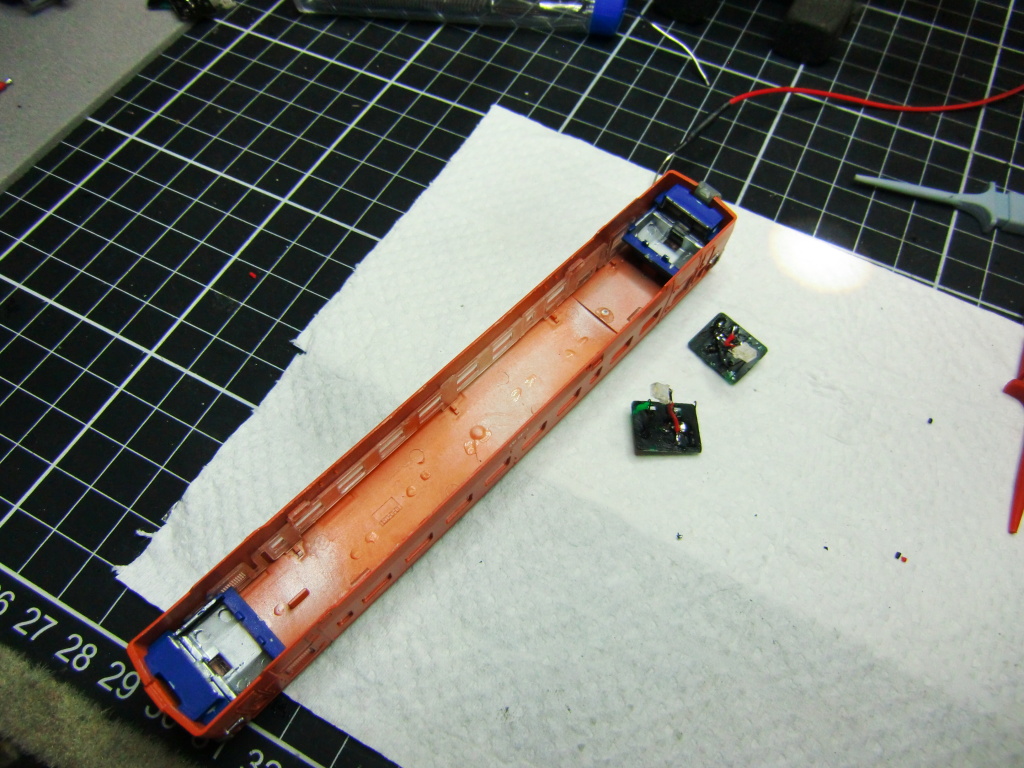

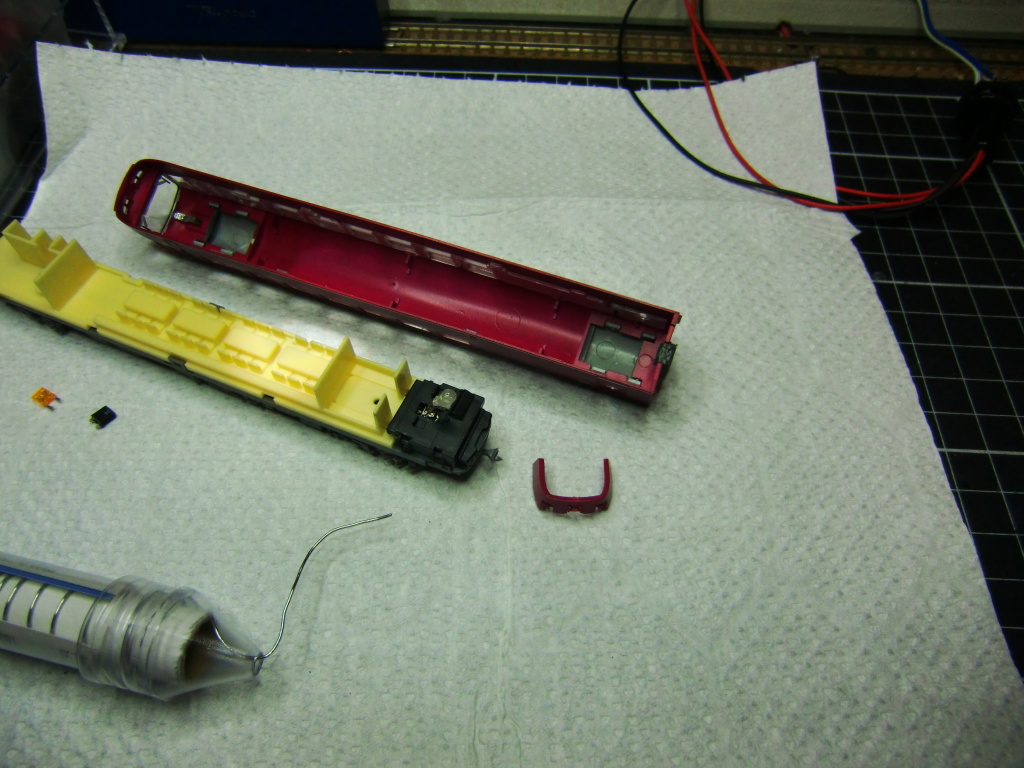

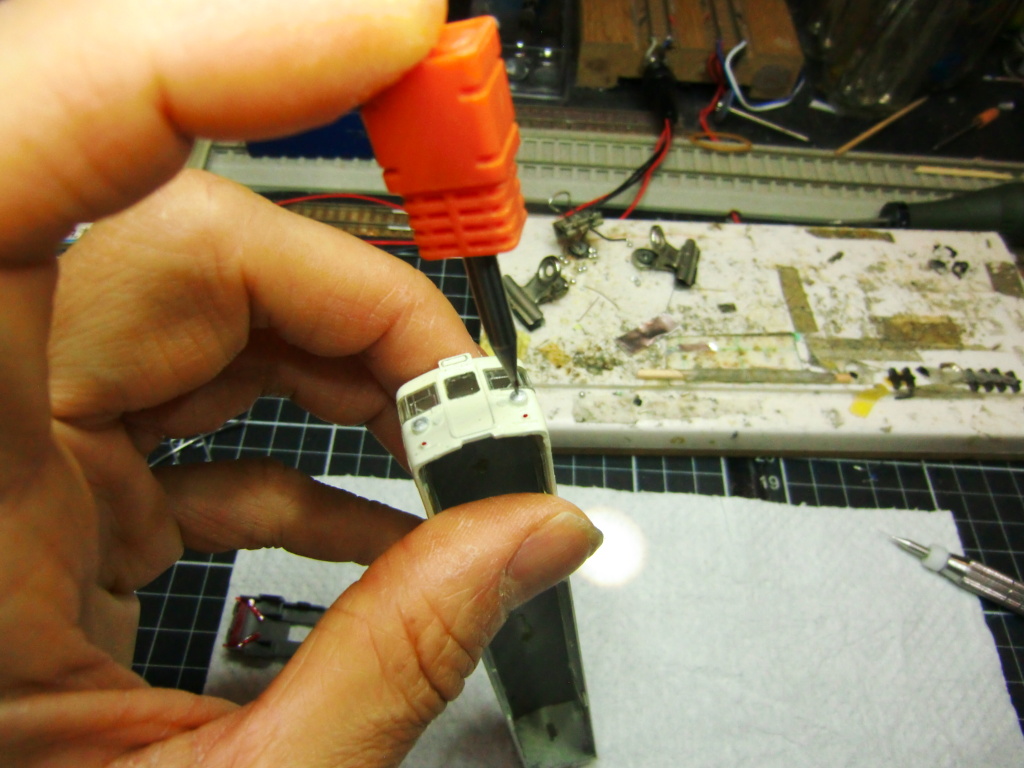

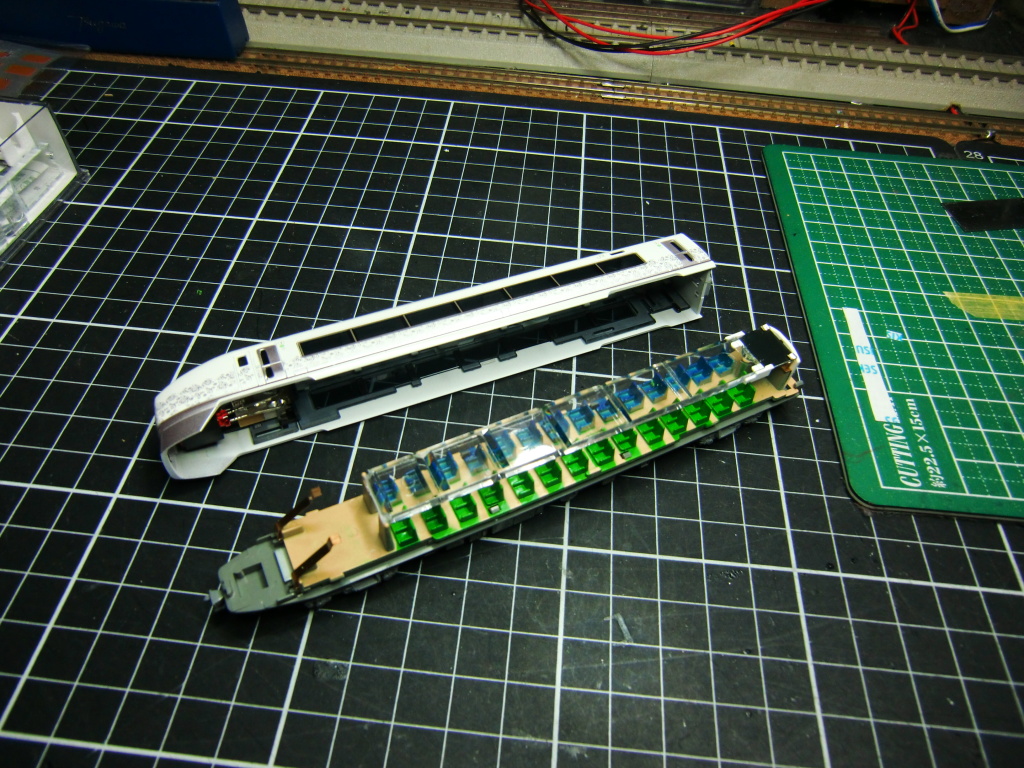

内部は配線が飛び交っています。線が無駄に長すぎるのでこのあたりも配線し直します。

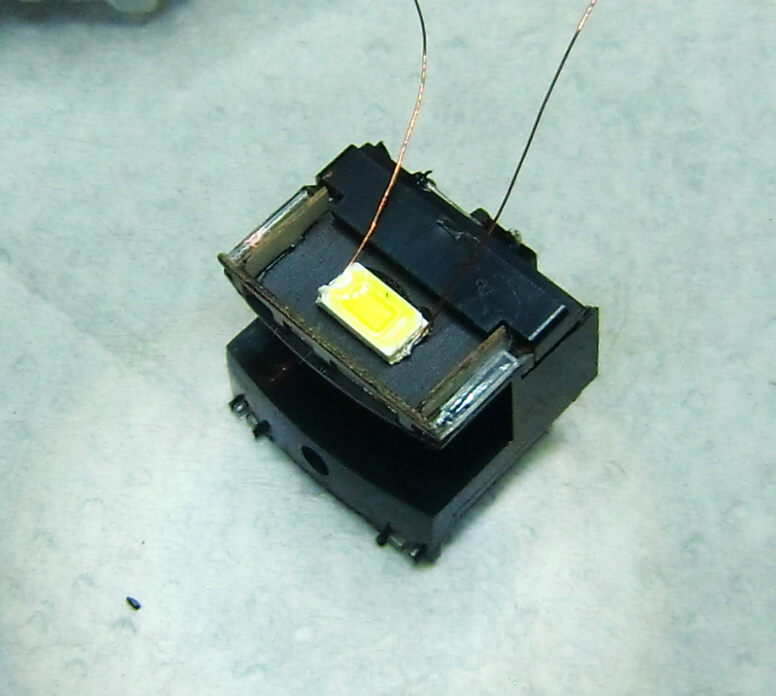

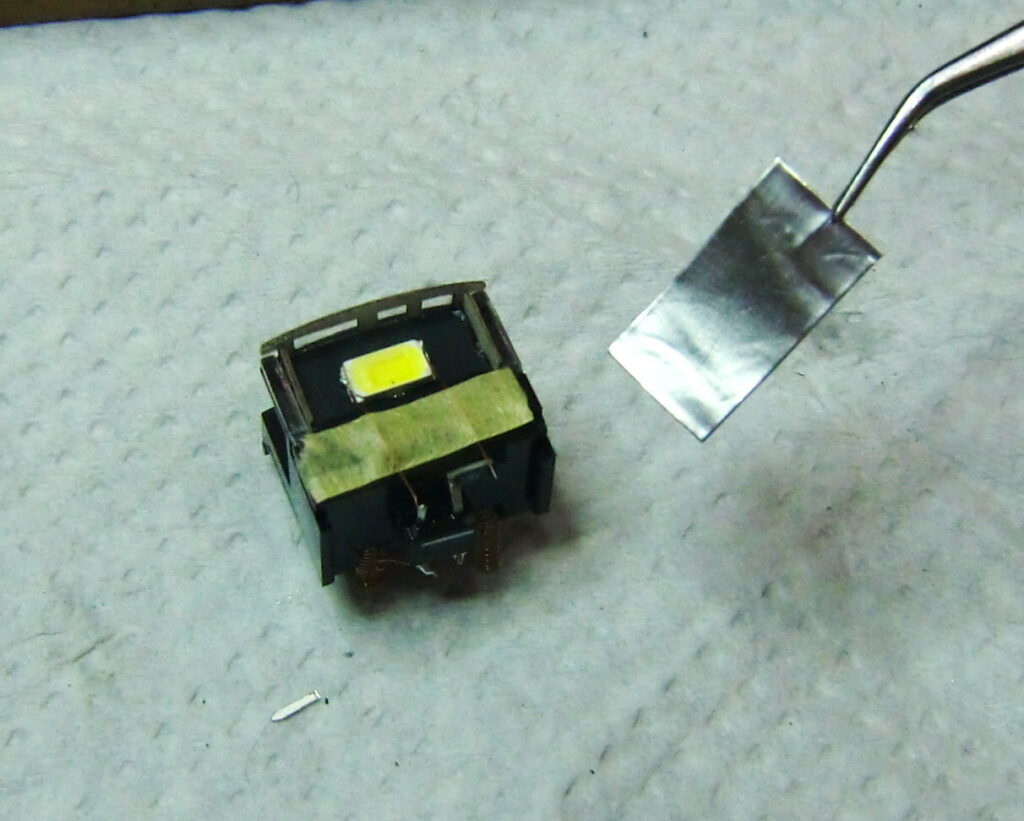

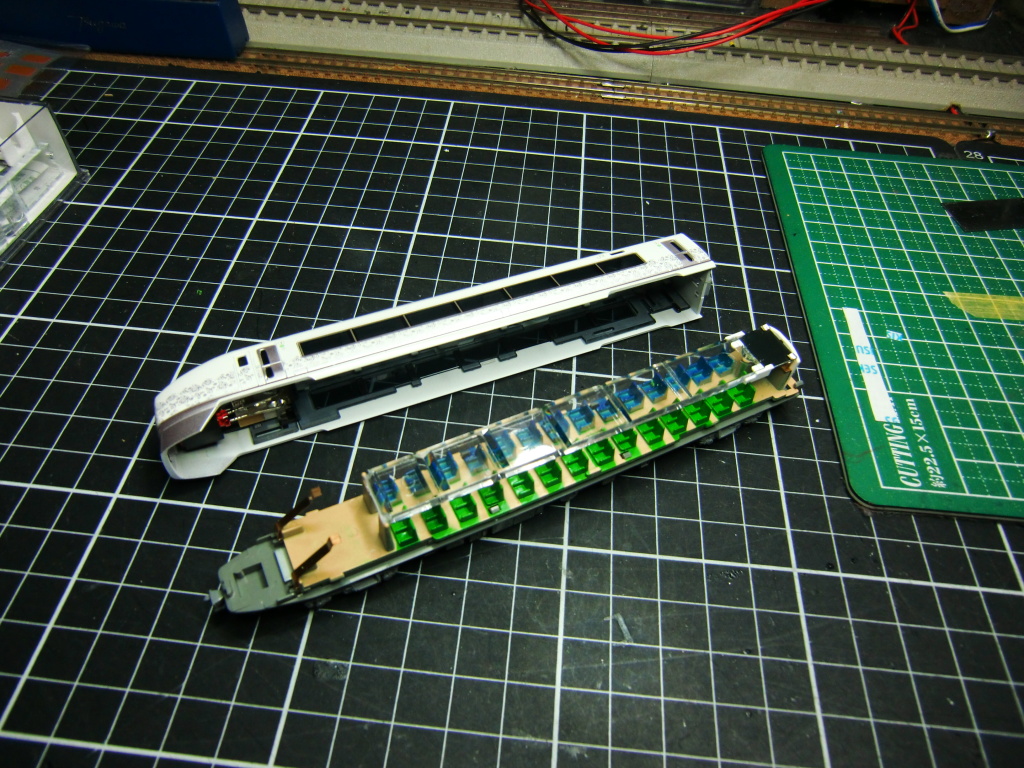

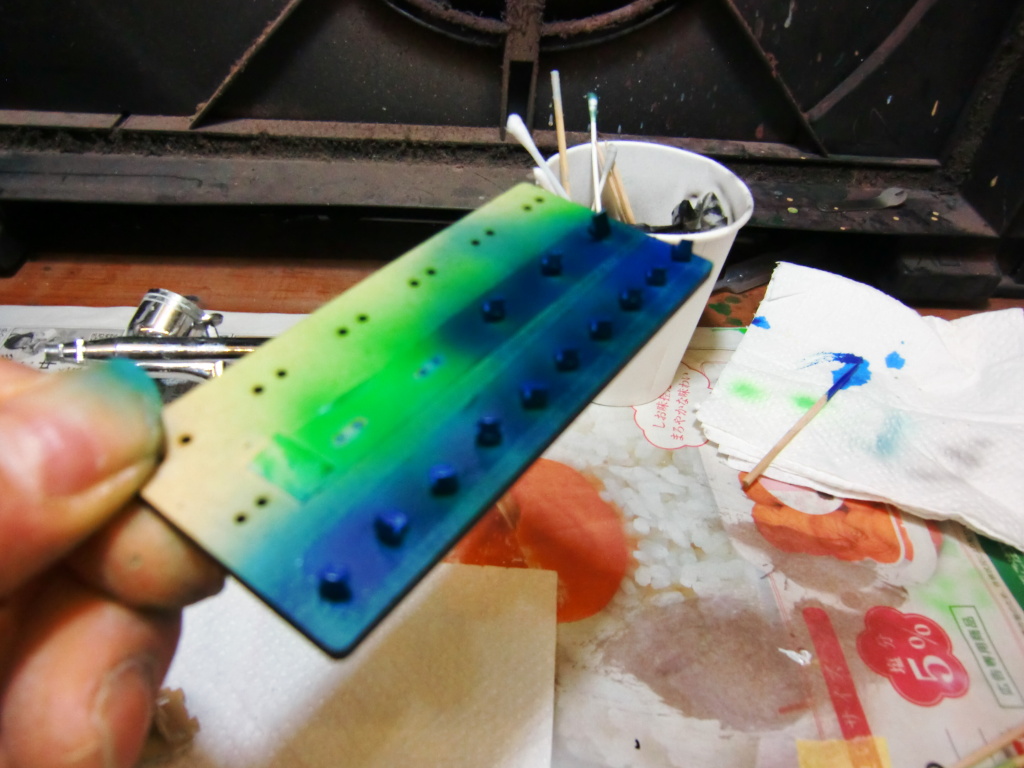

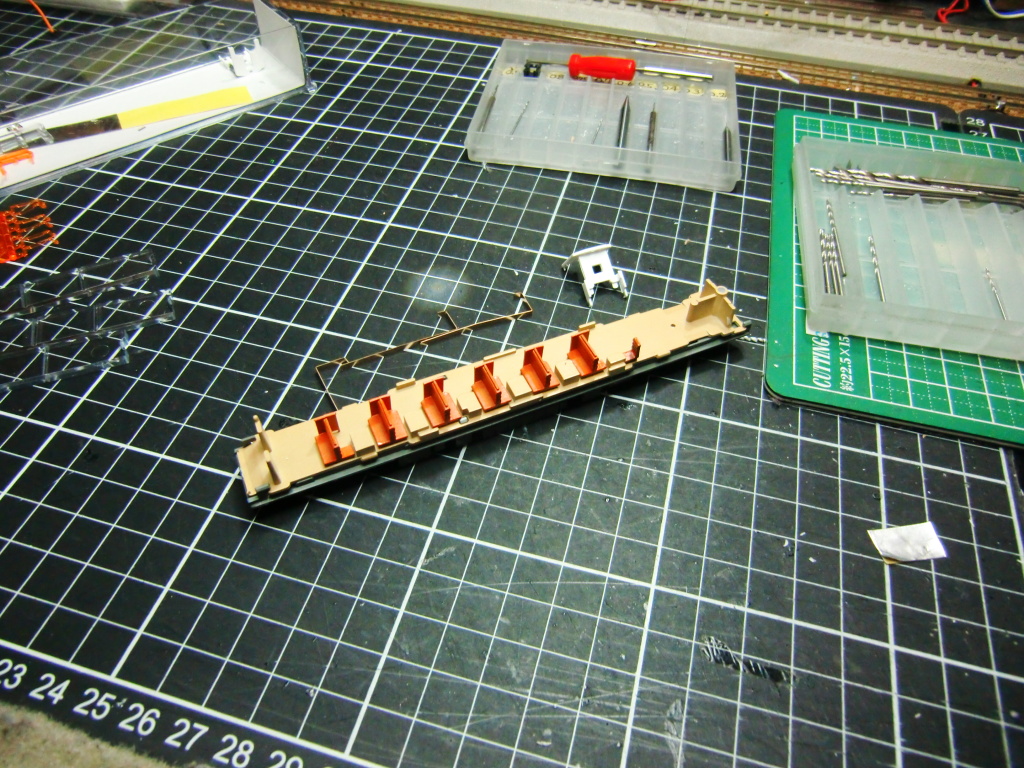

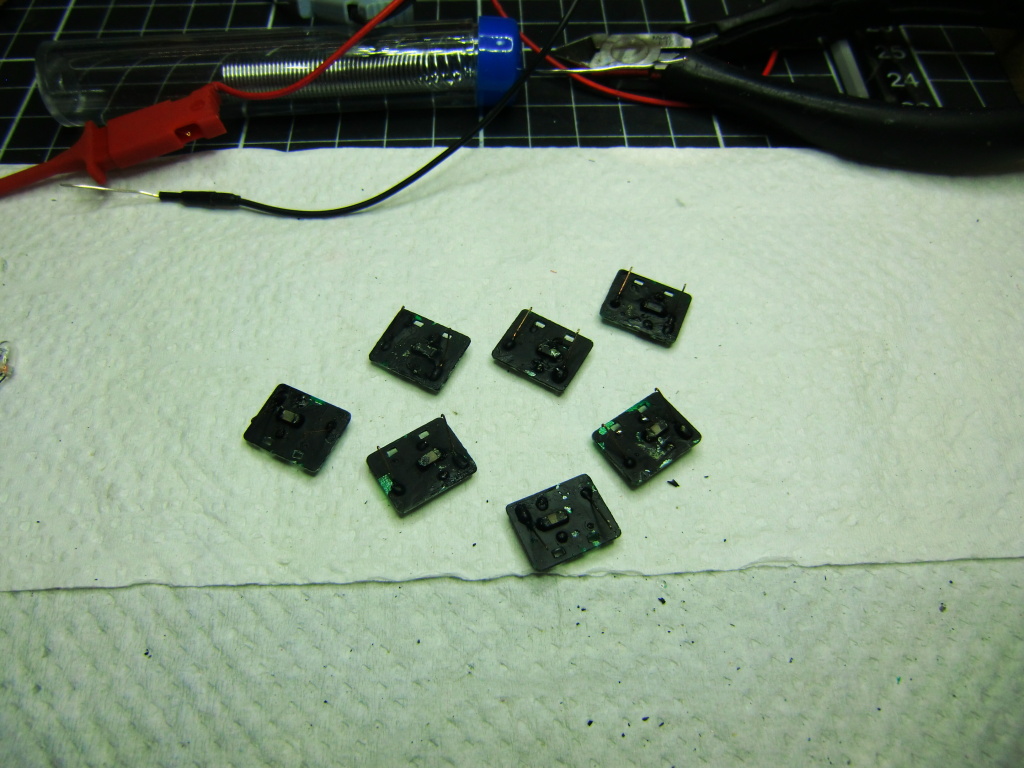

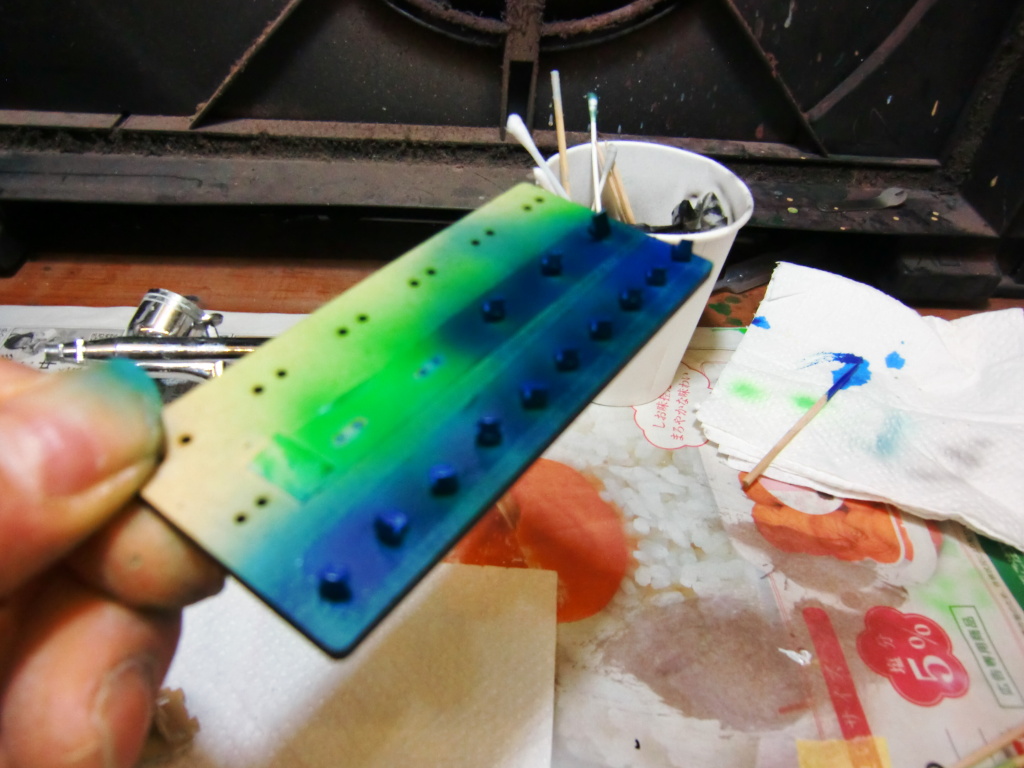

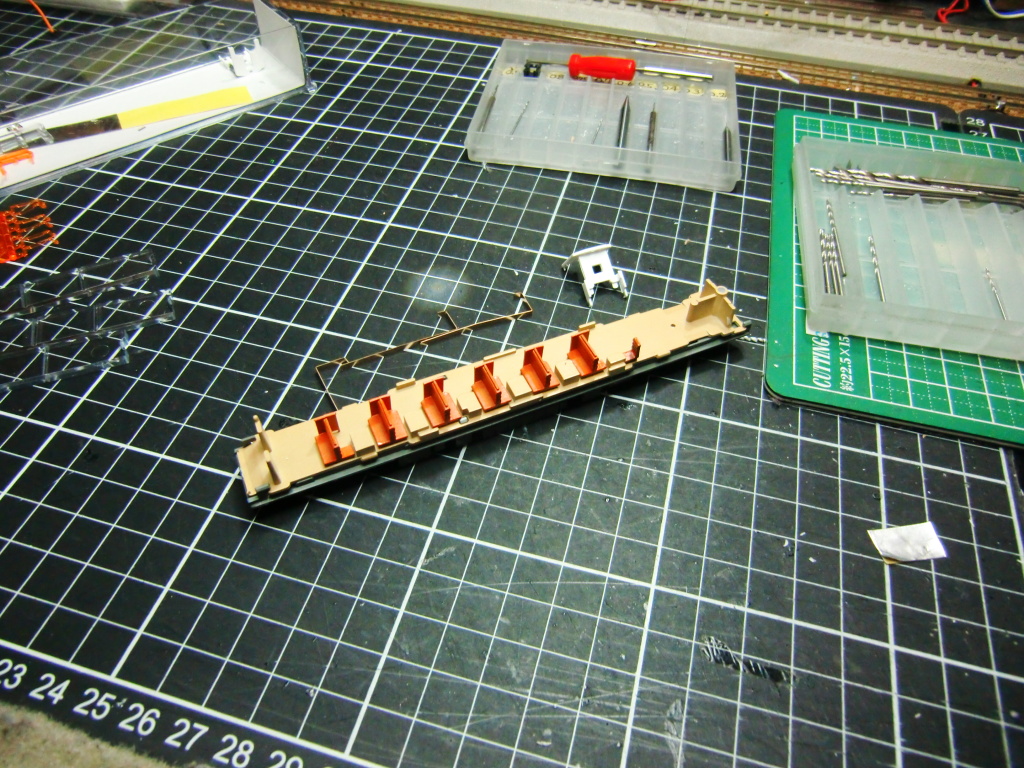

室内灯のチップLEDが空中に宙ぶらりん状態ですので、これも作りなおします。

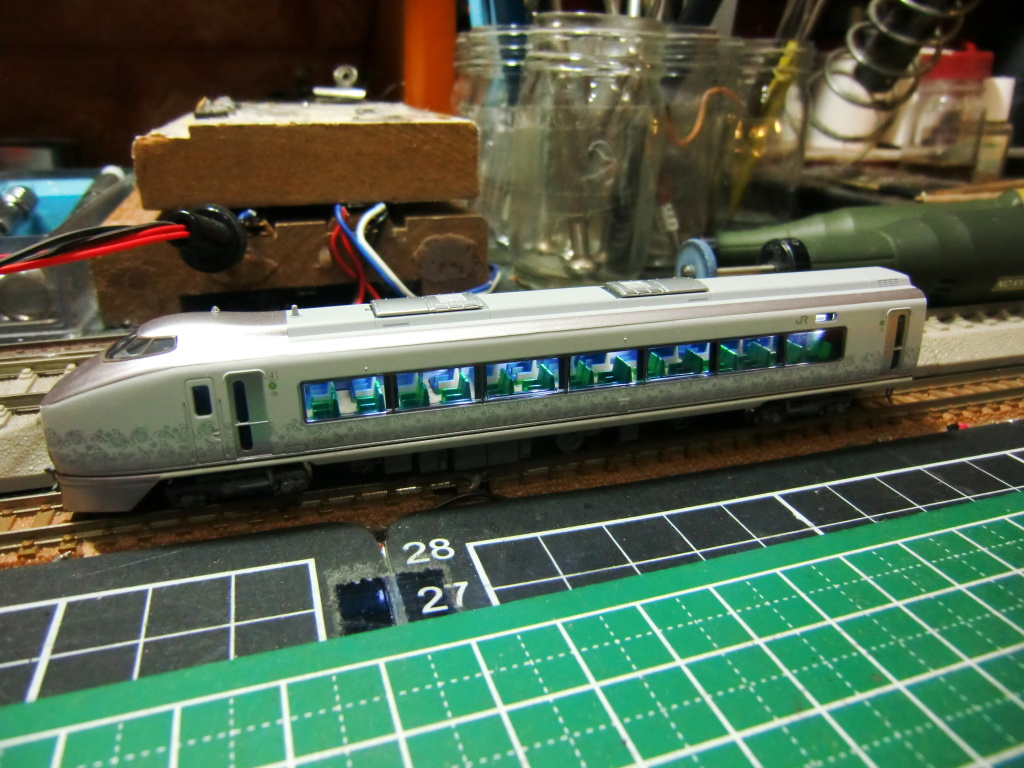

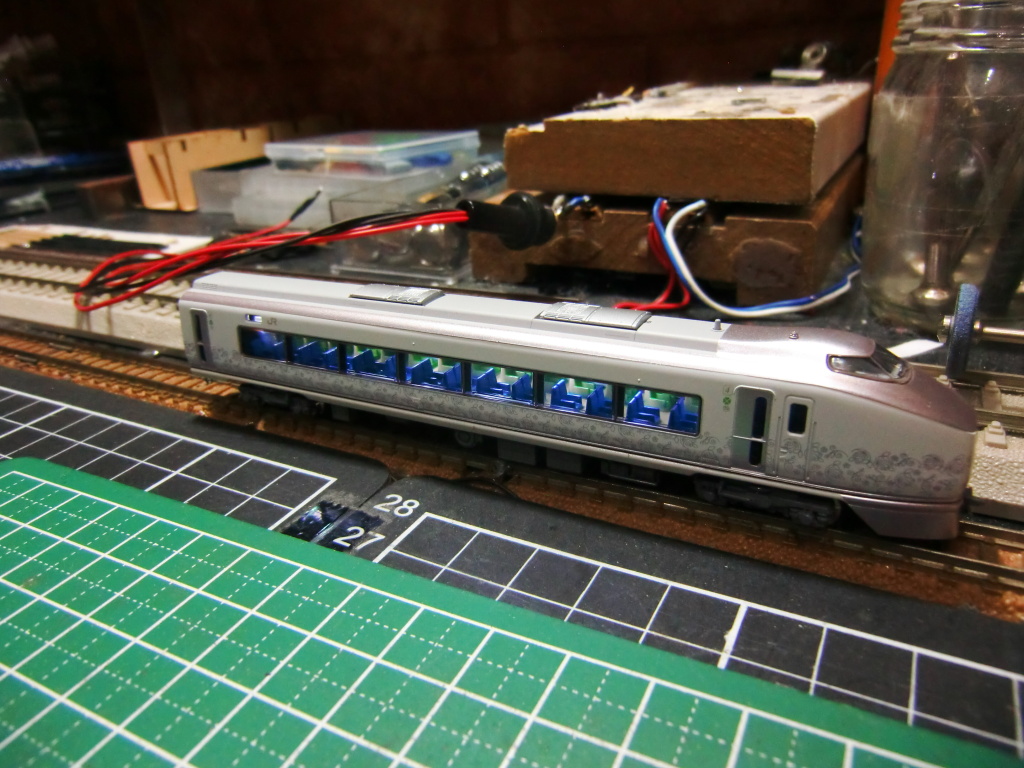

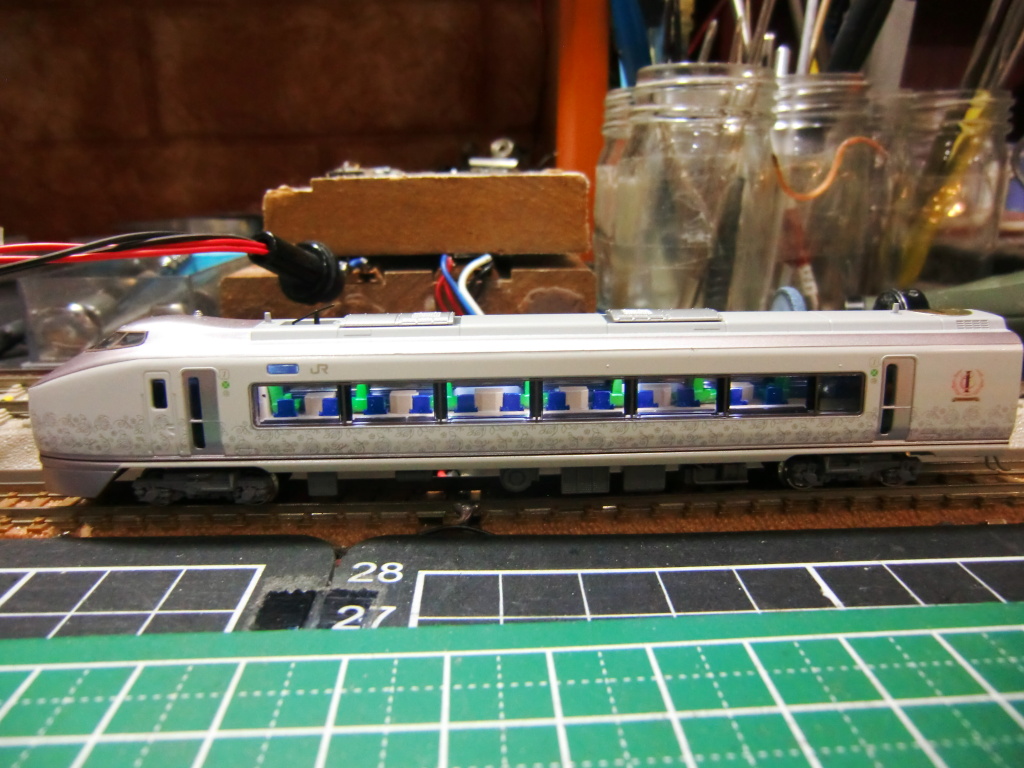

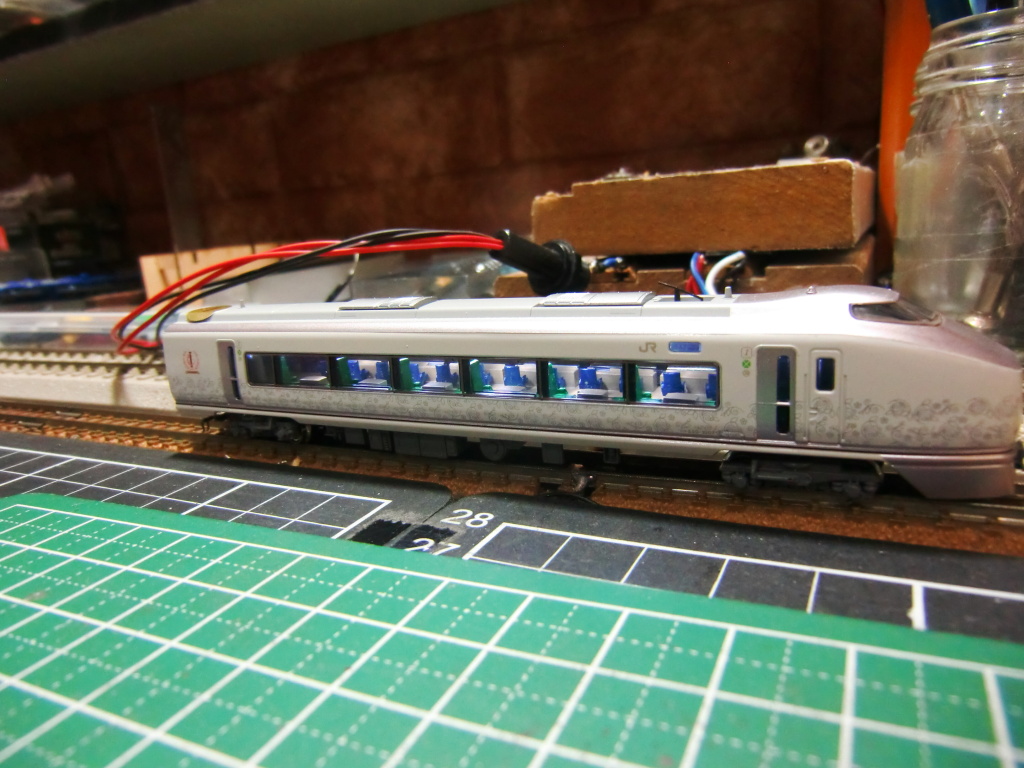

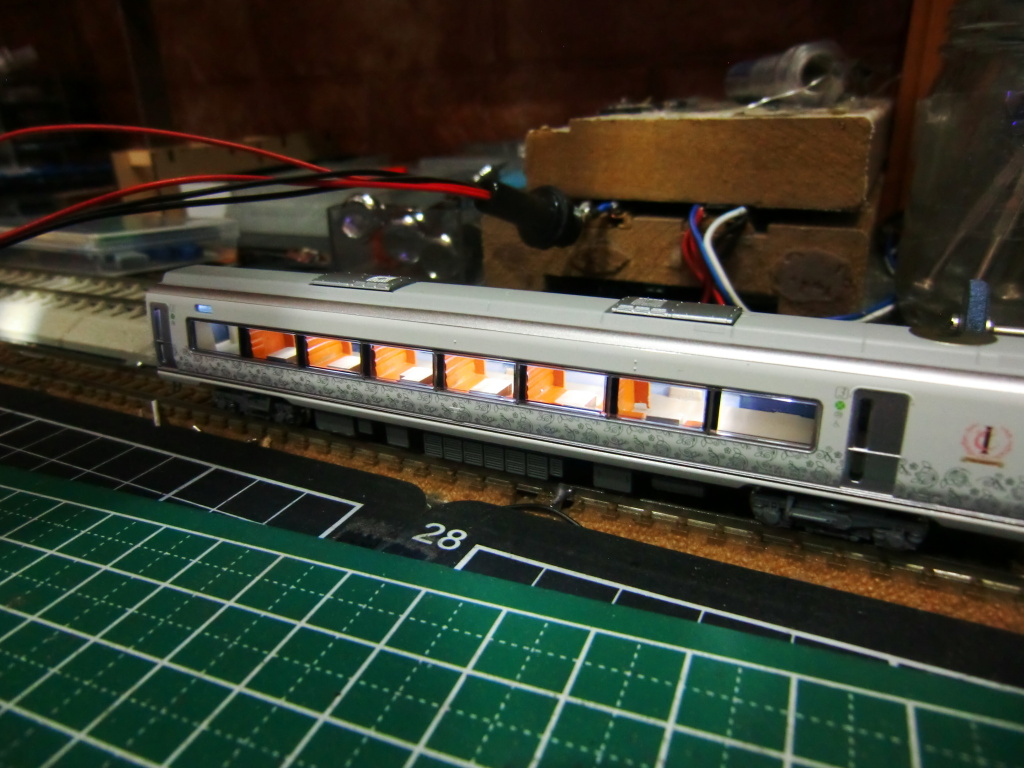

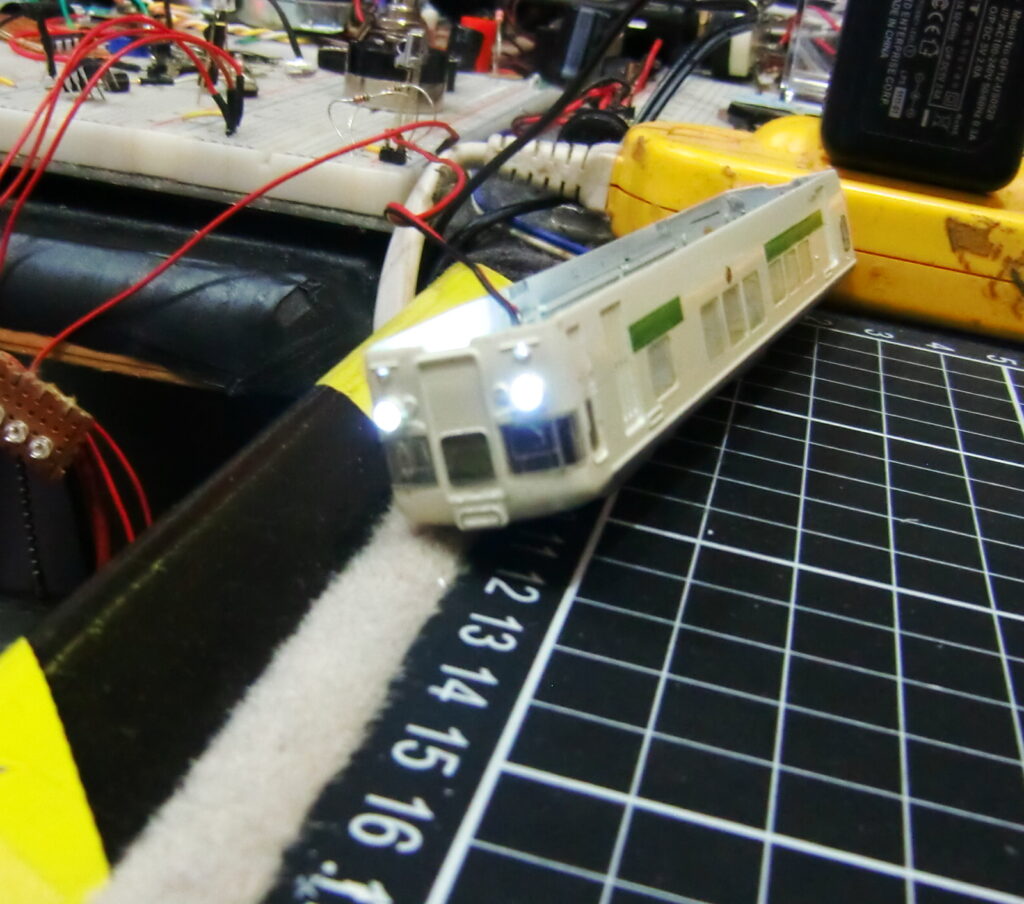

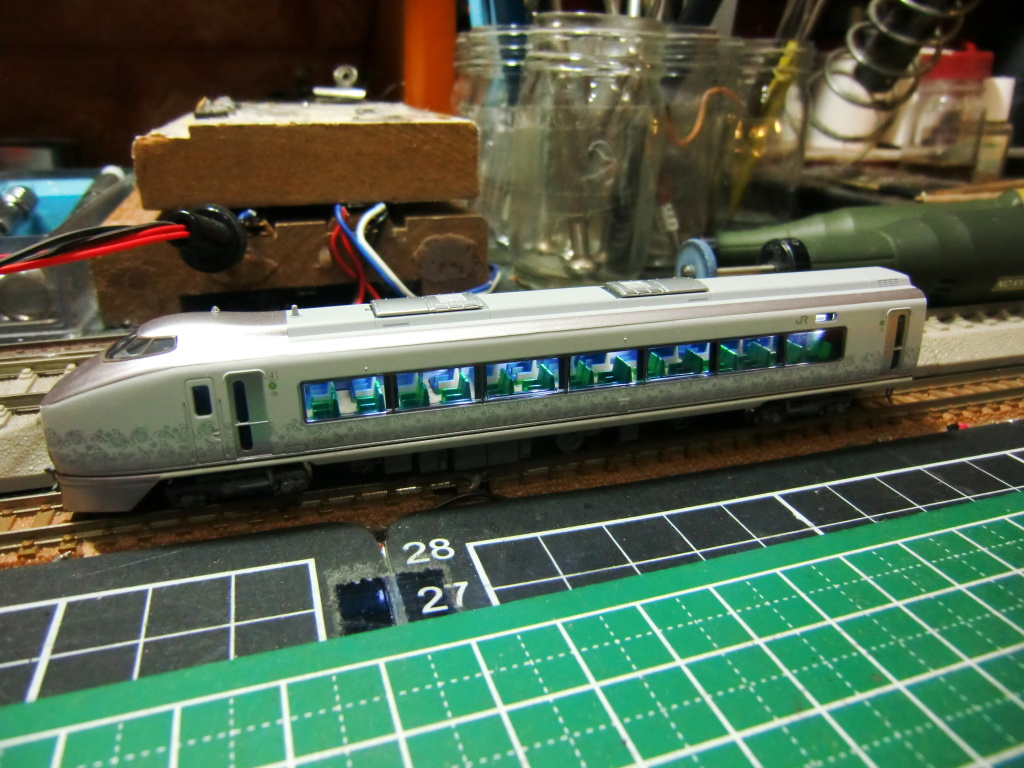

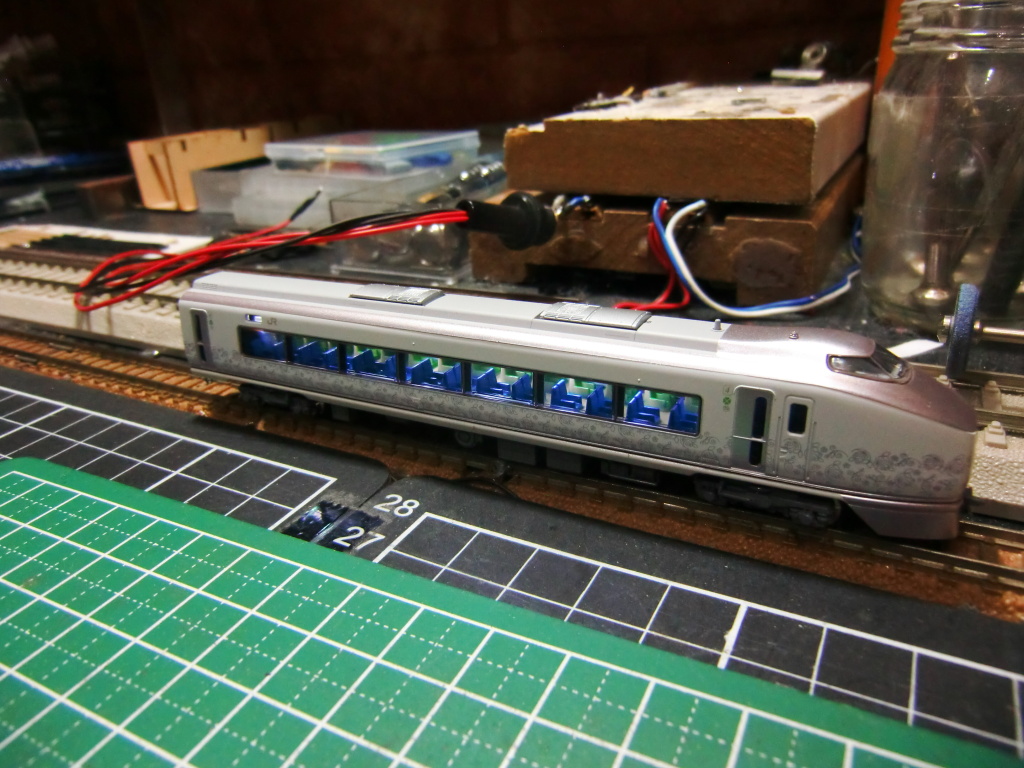

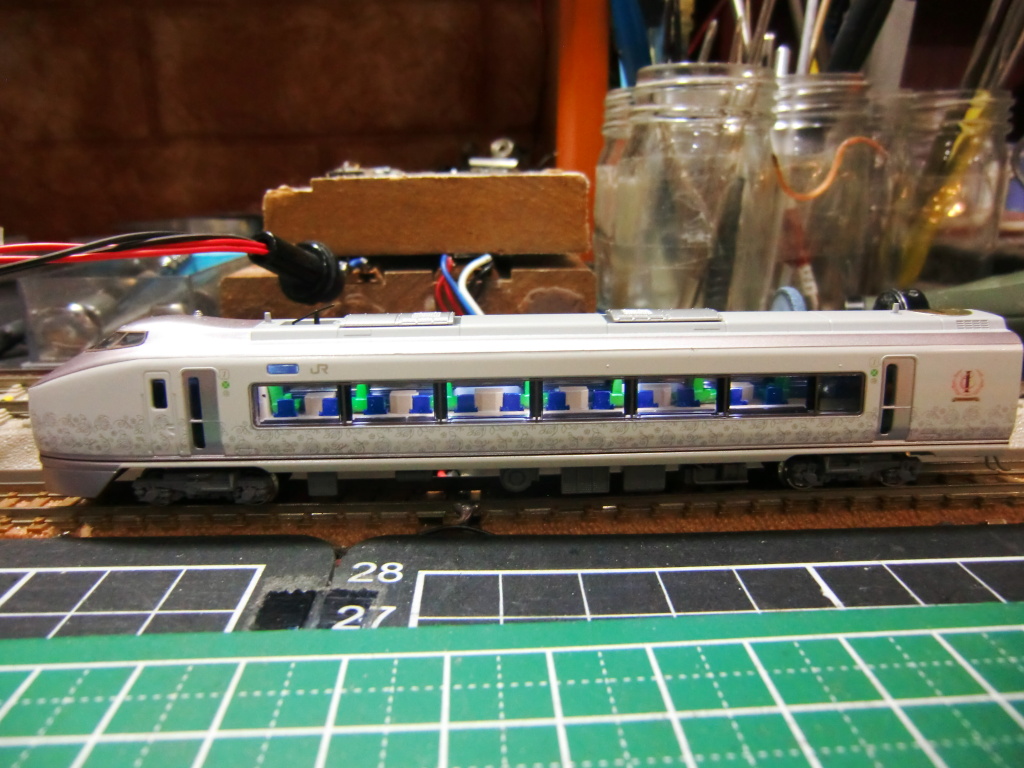

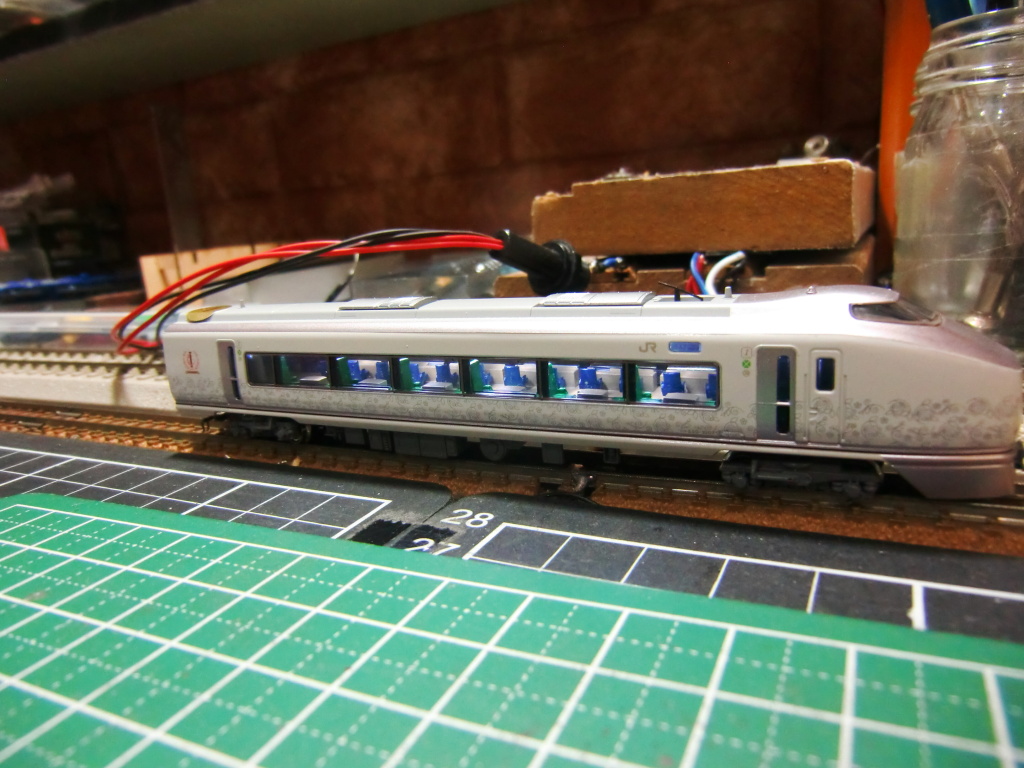

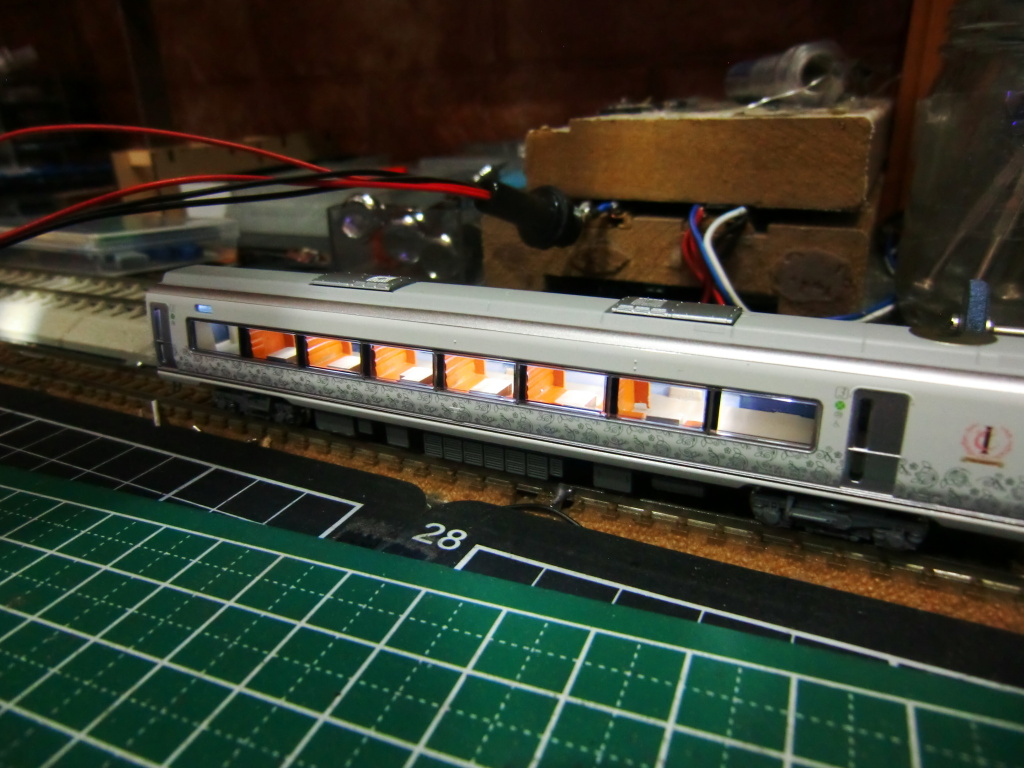

だいぶ中身がすっきりしました。集電版など1つ1つ調整して最後に点灯テストです。

作業完了です。

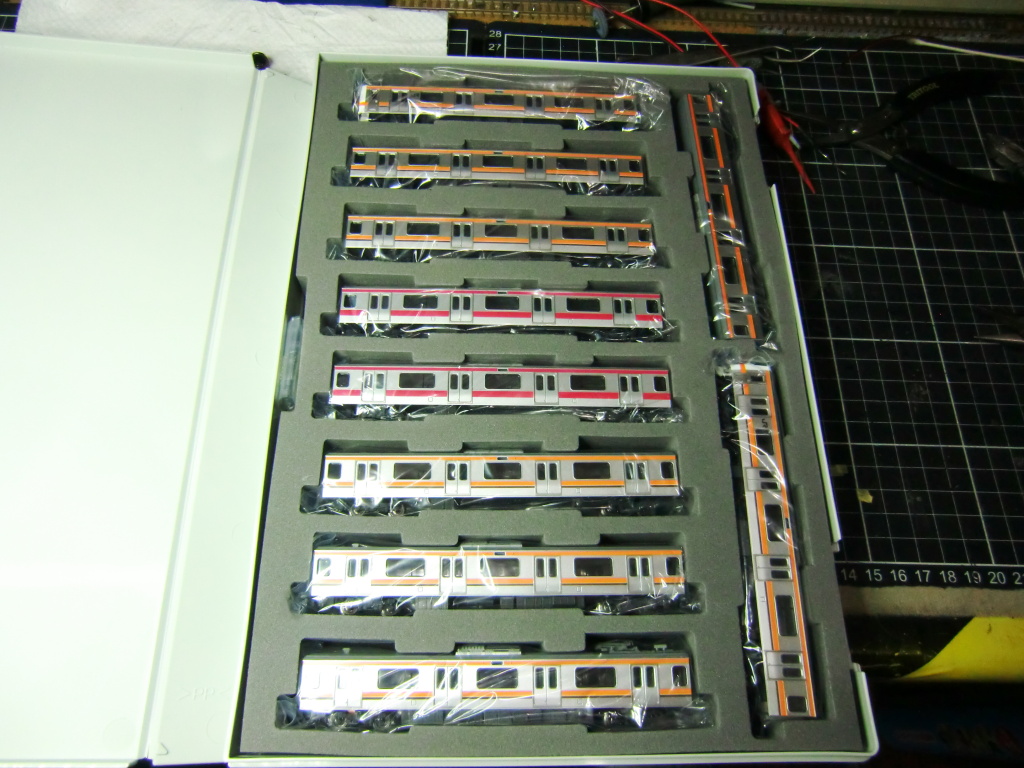

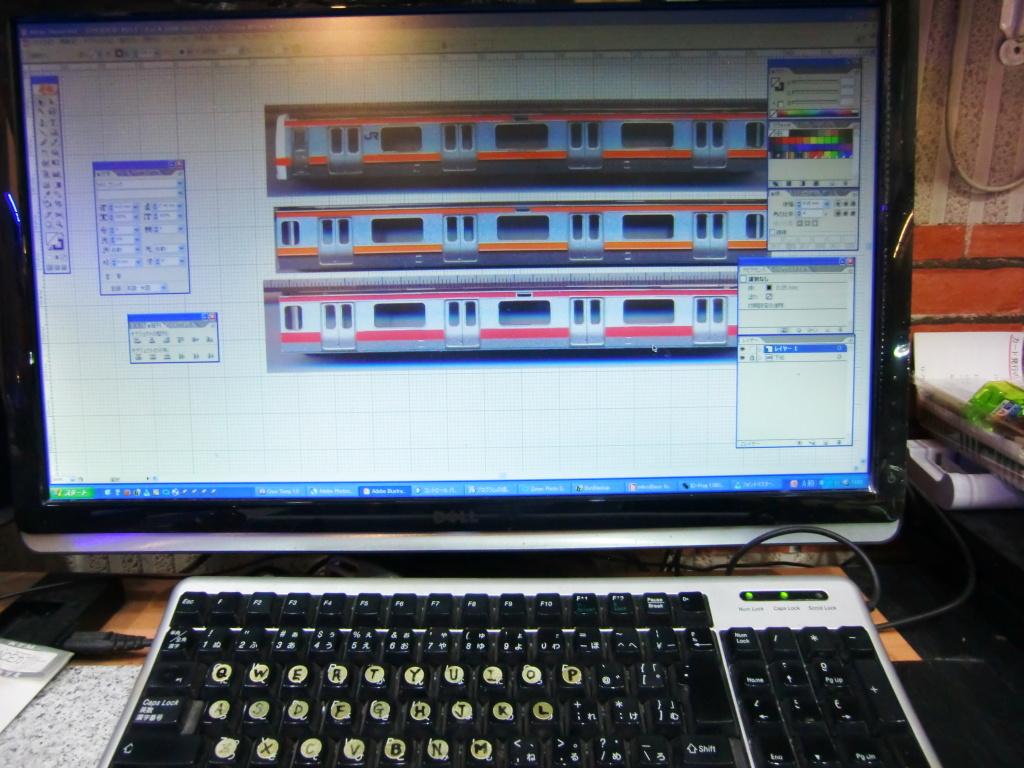

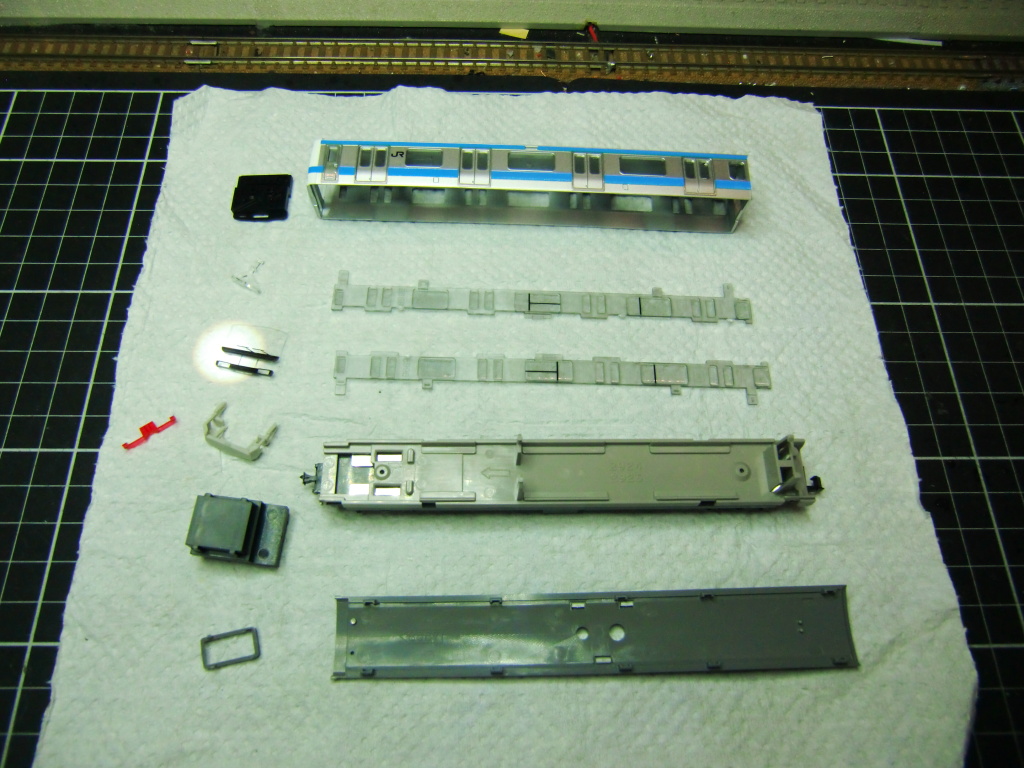

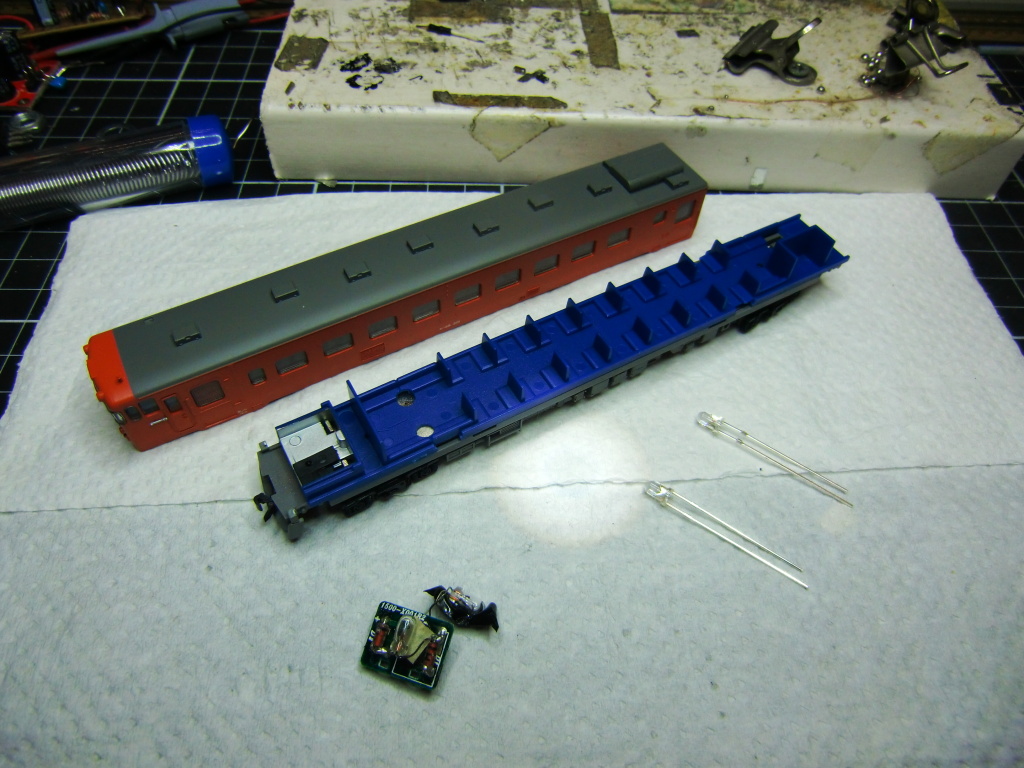

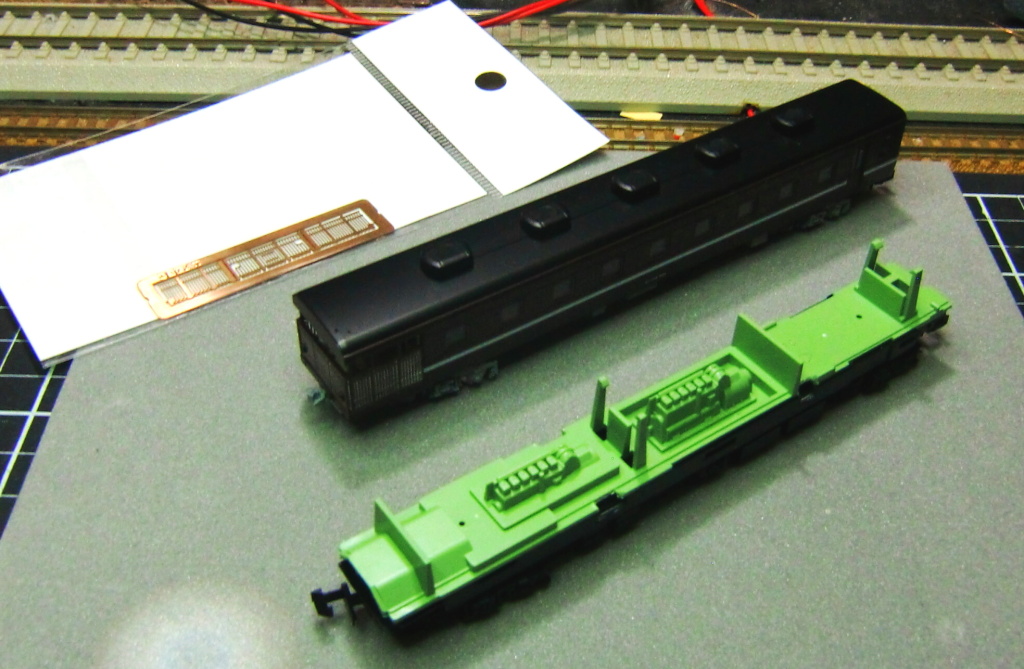

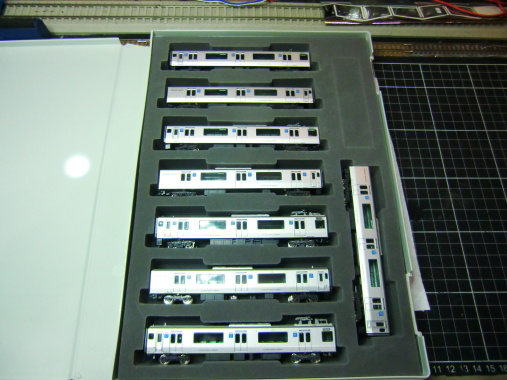

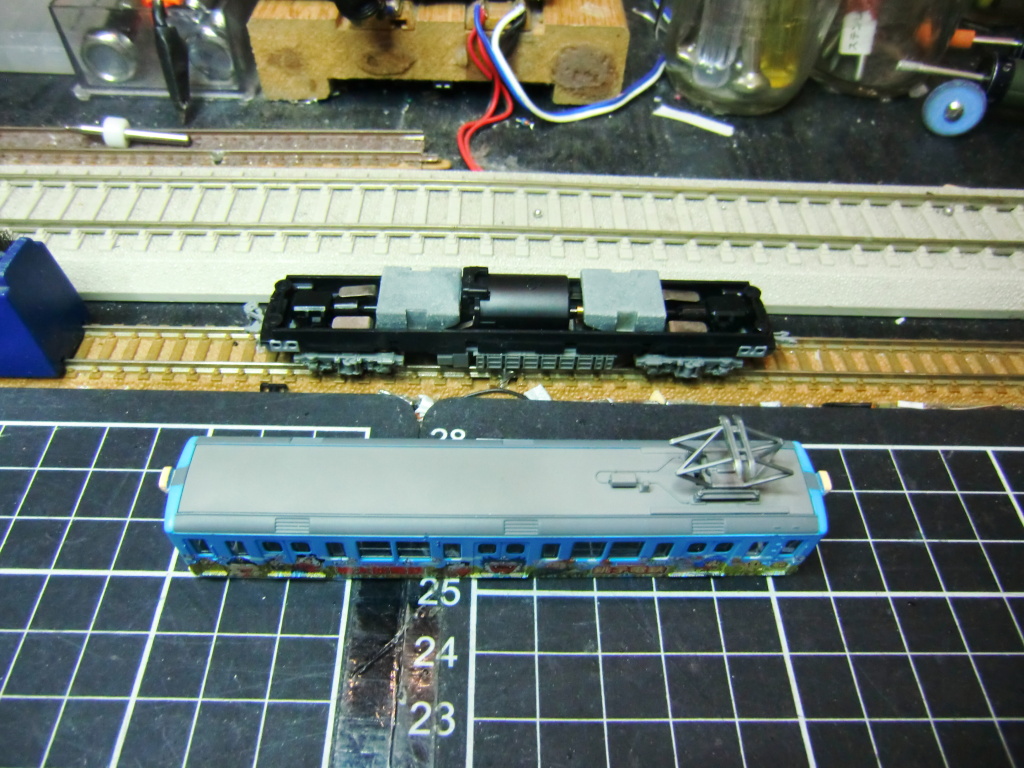

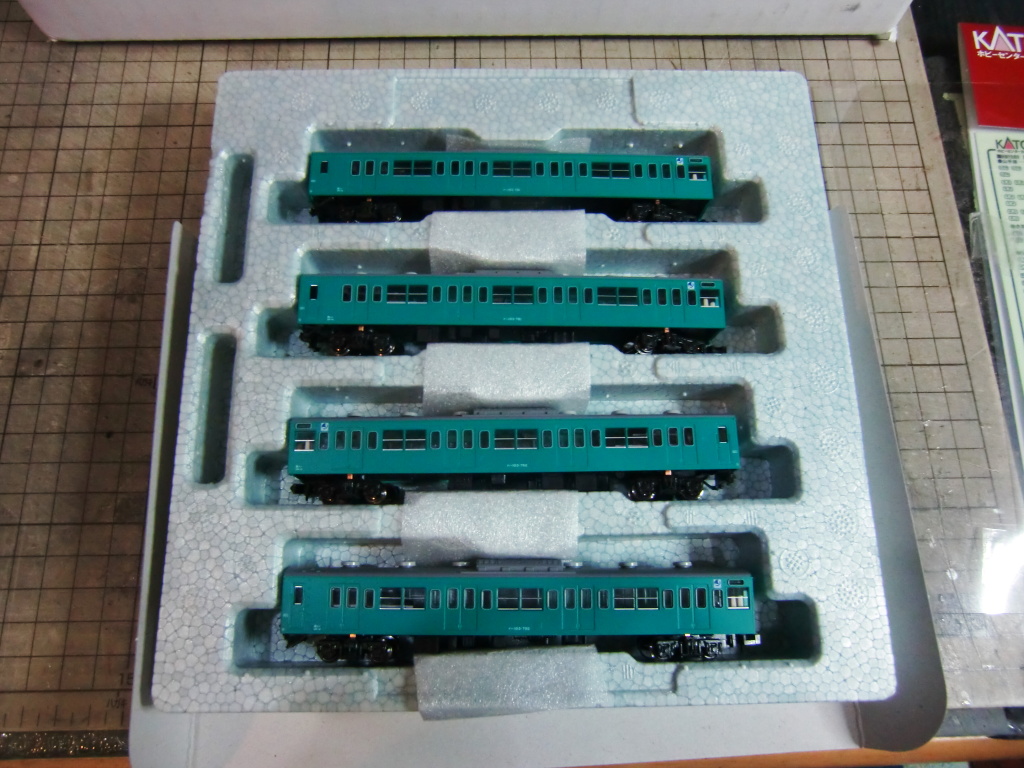

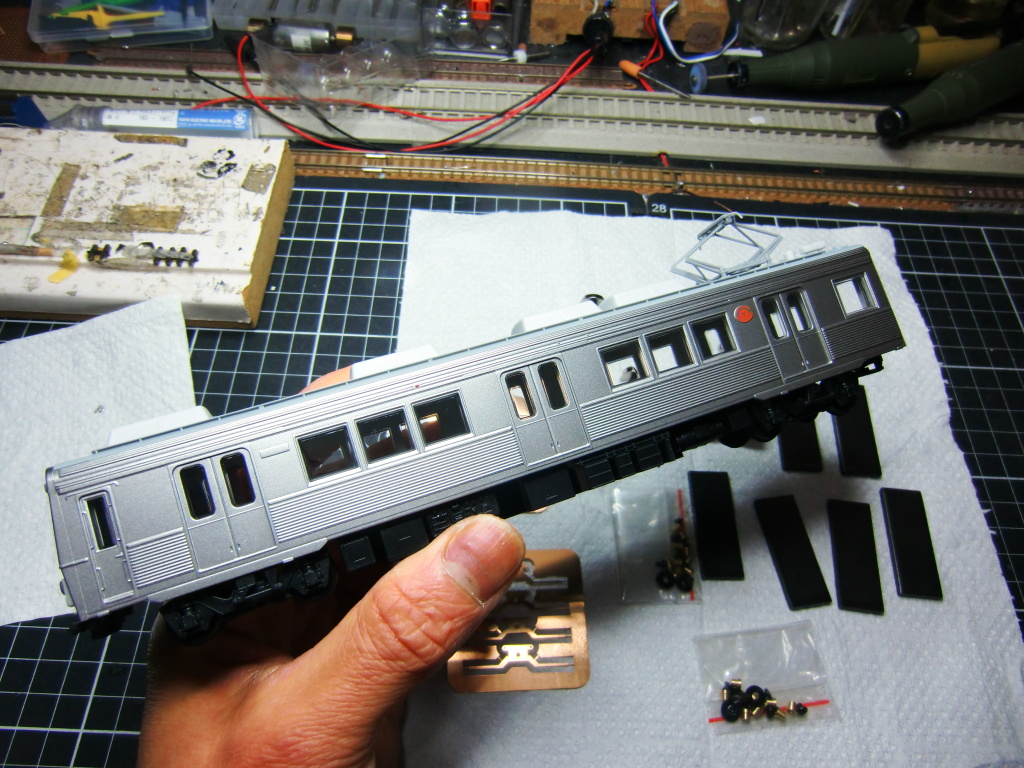

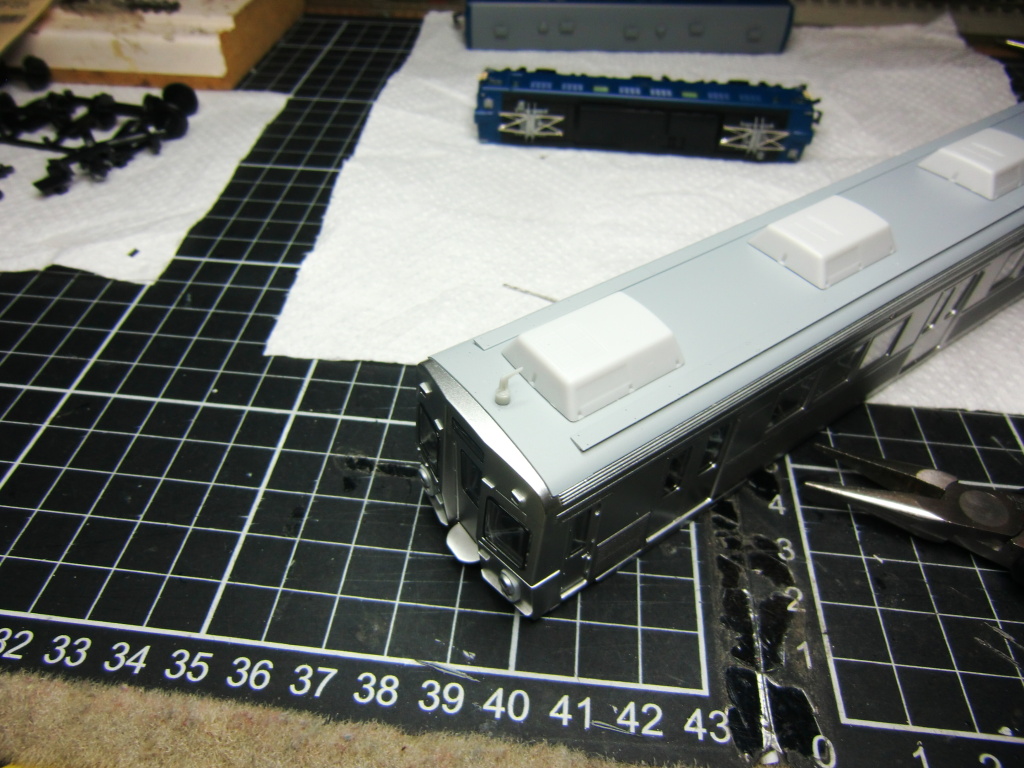

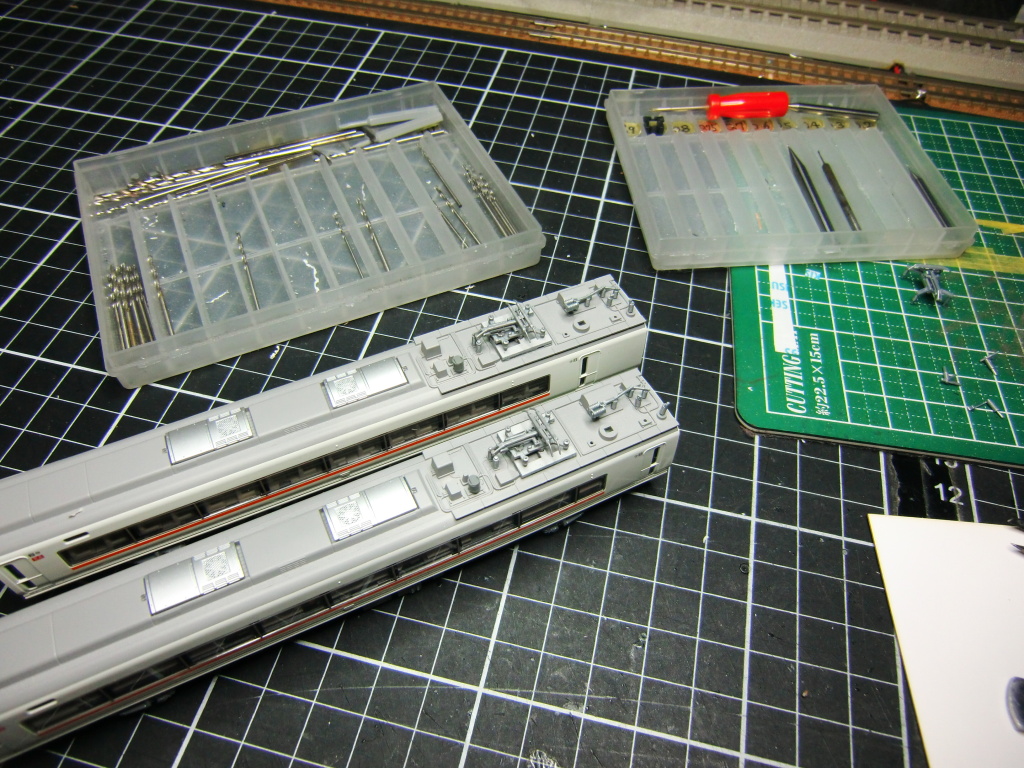

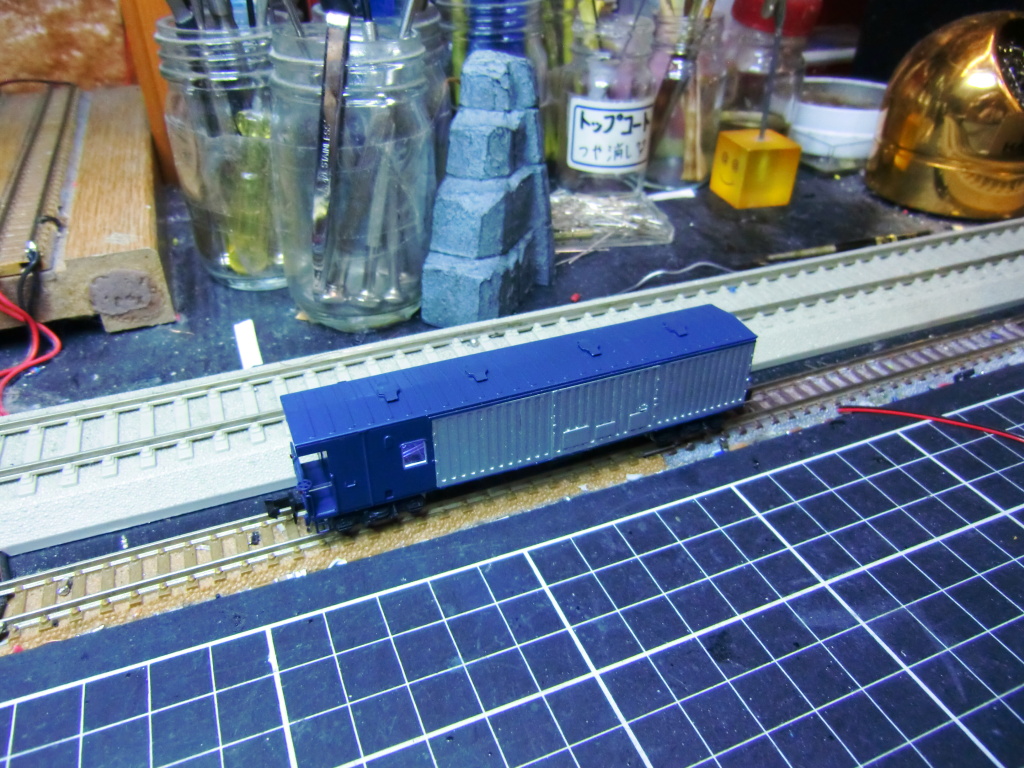

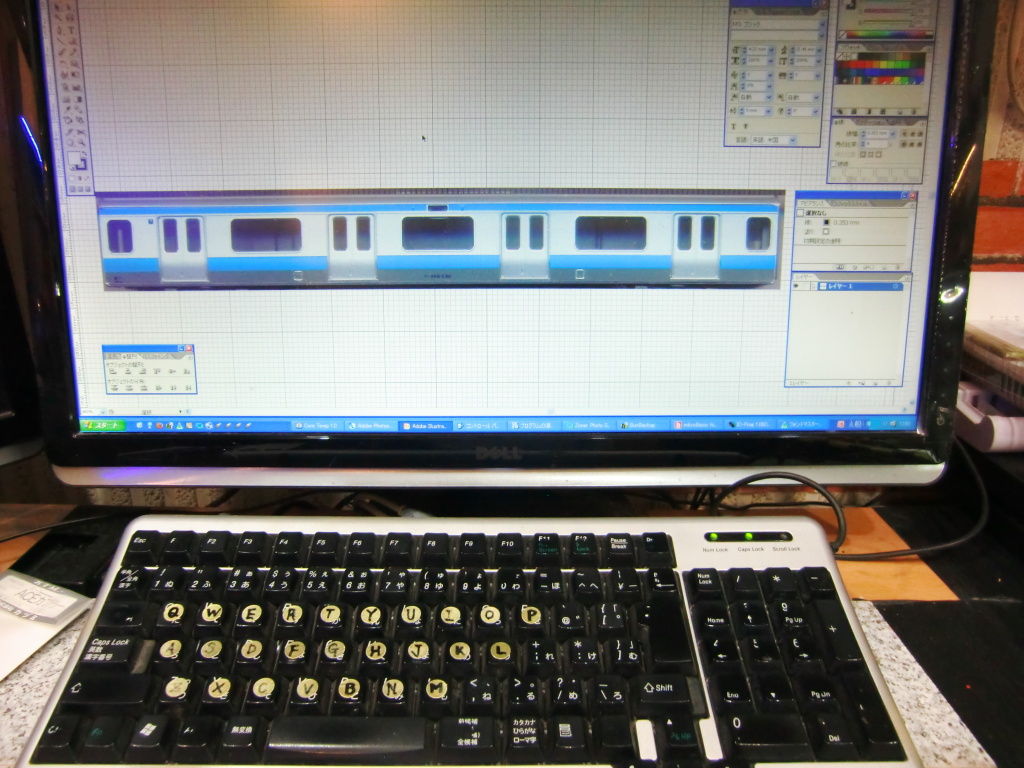

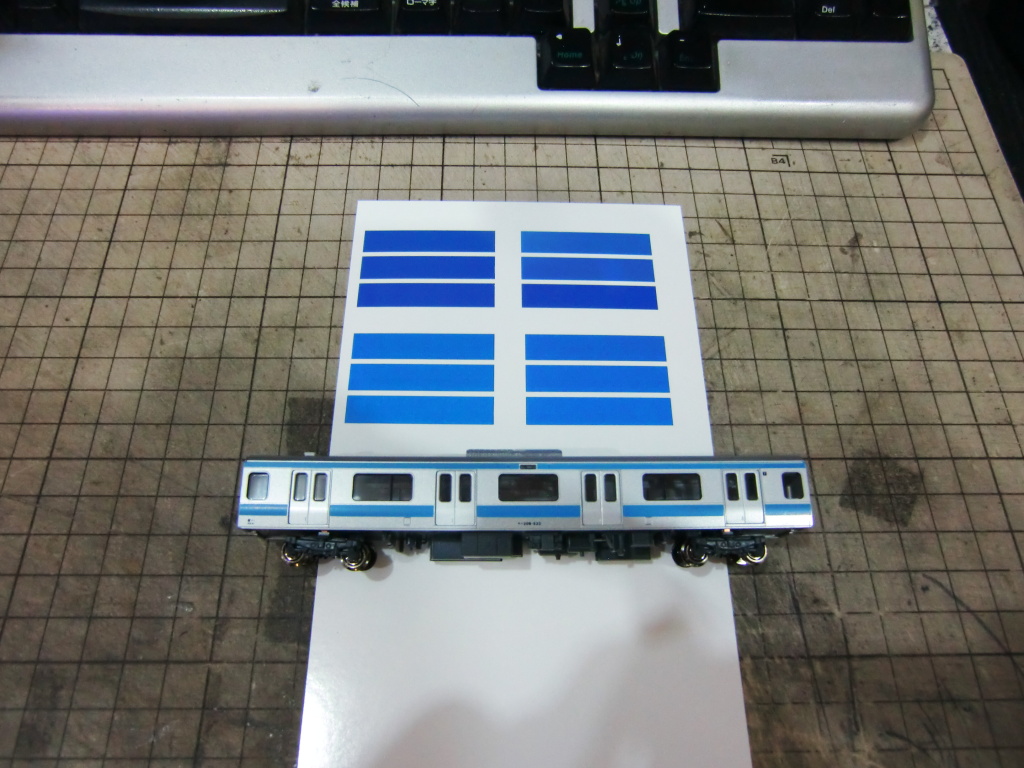

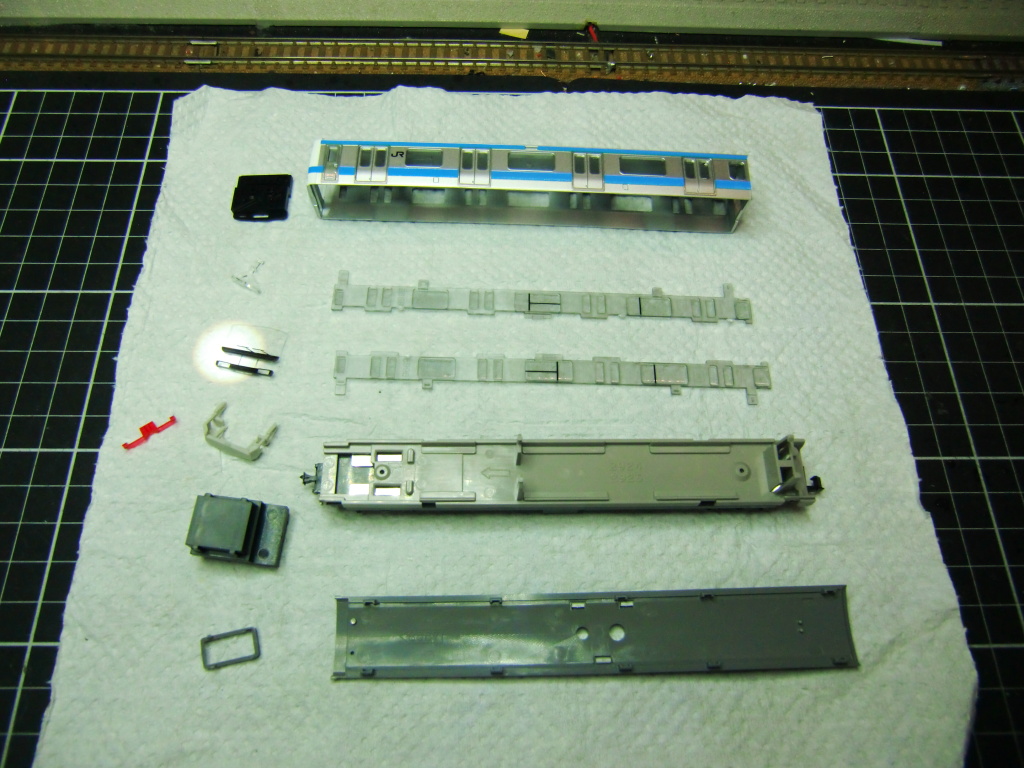

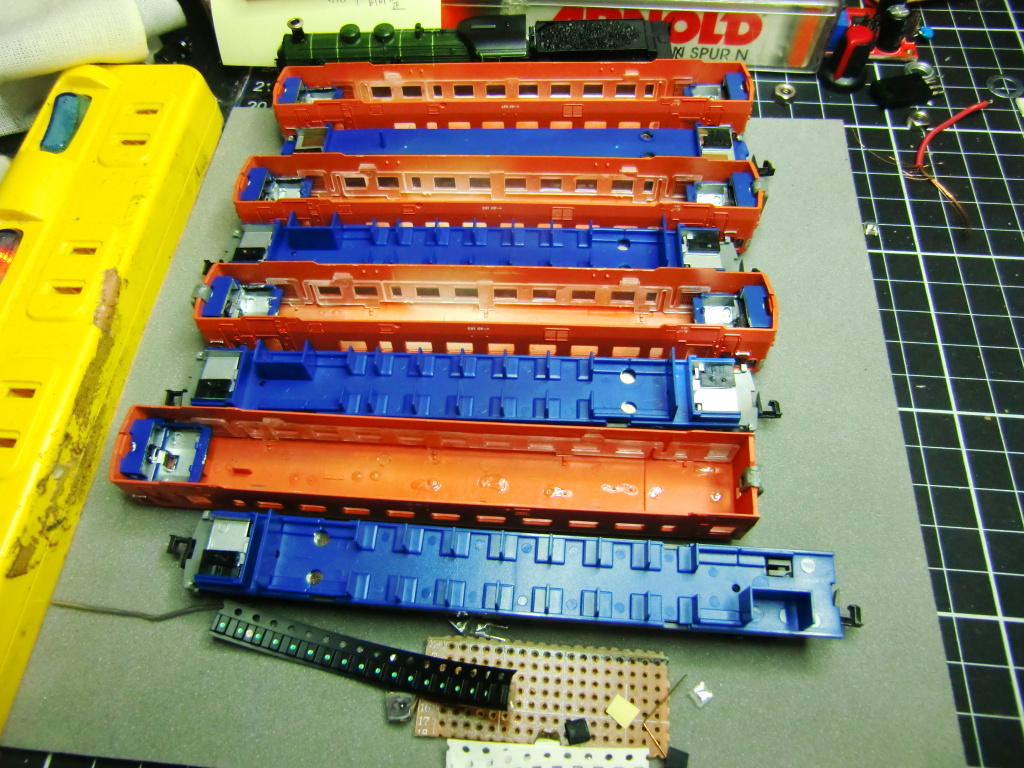

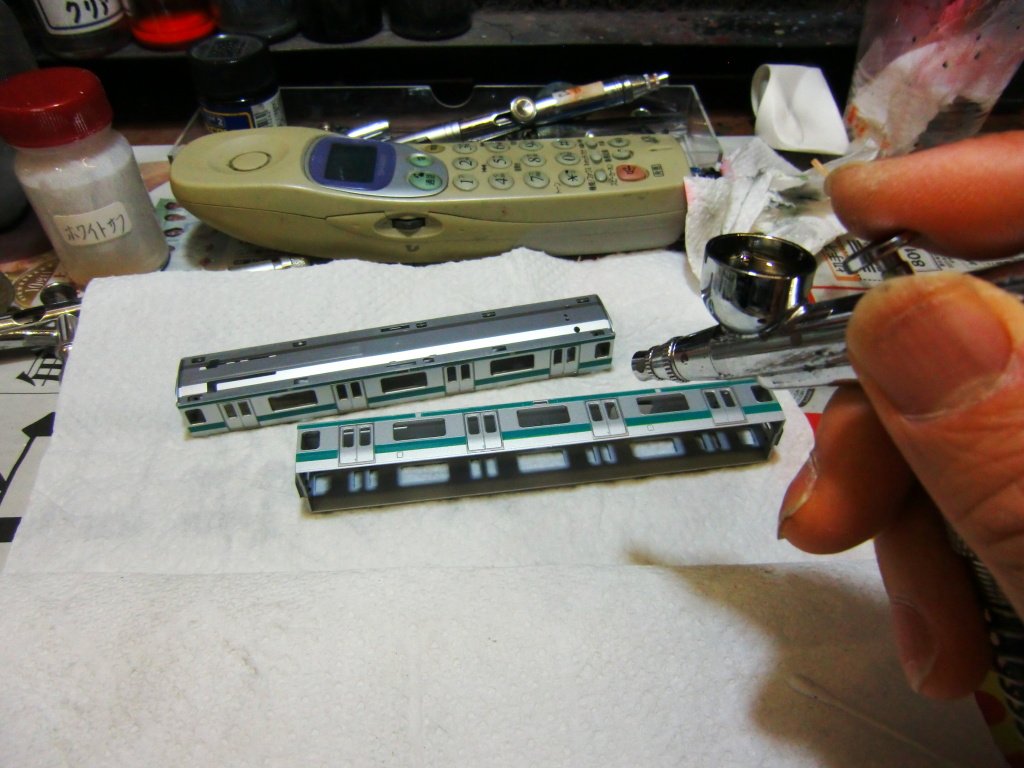

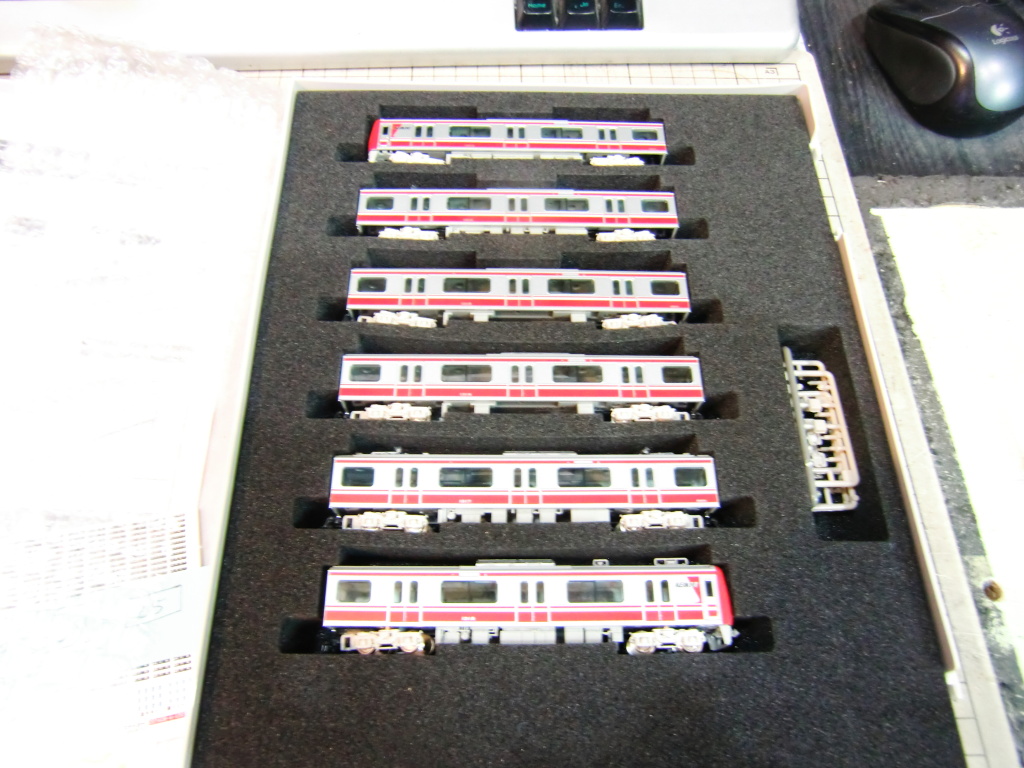

今回の作業は、京浜東北線(青帯)への変更でございます。

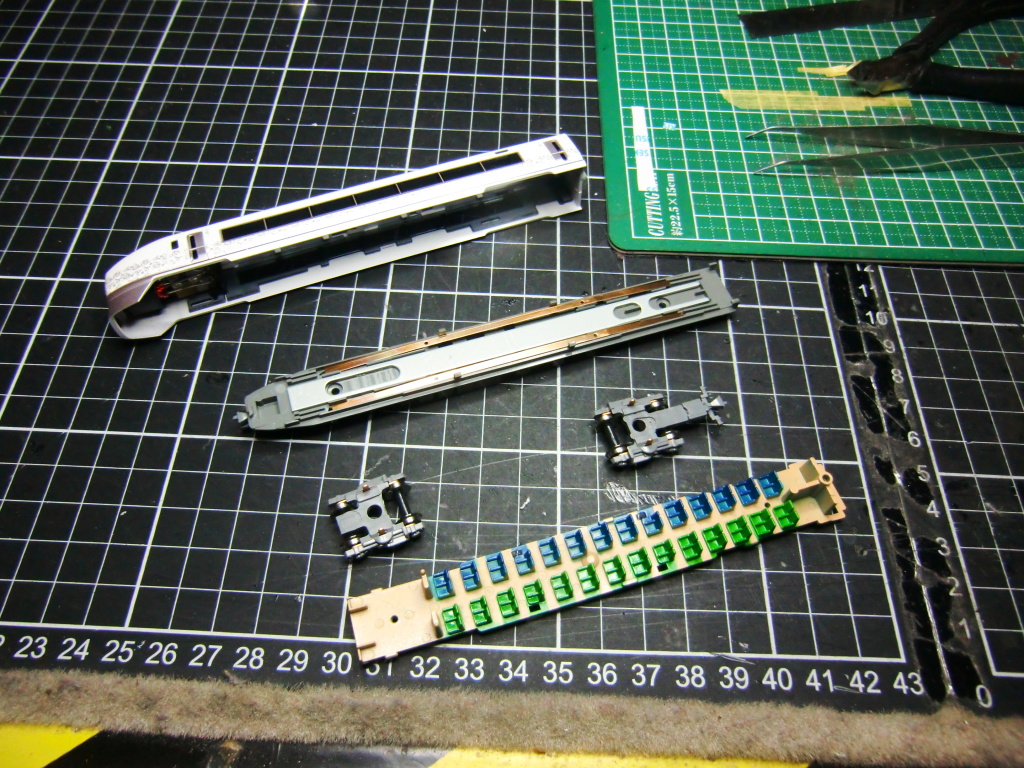

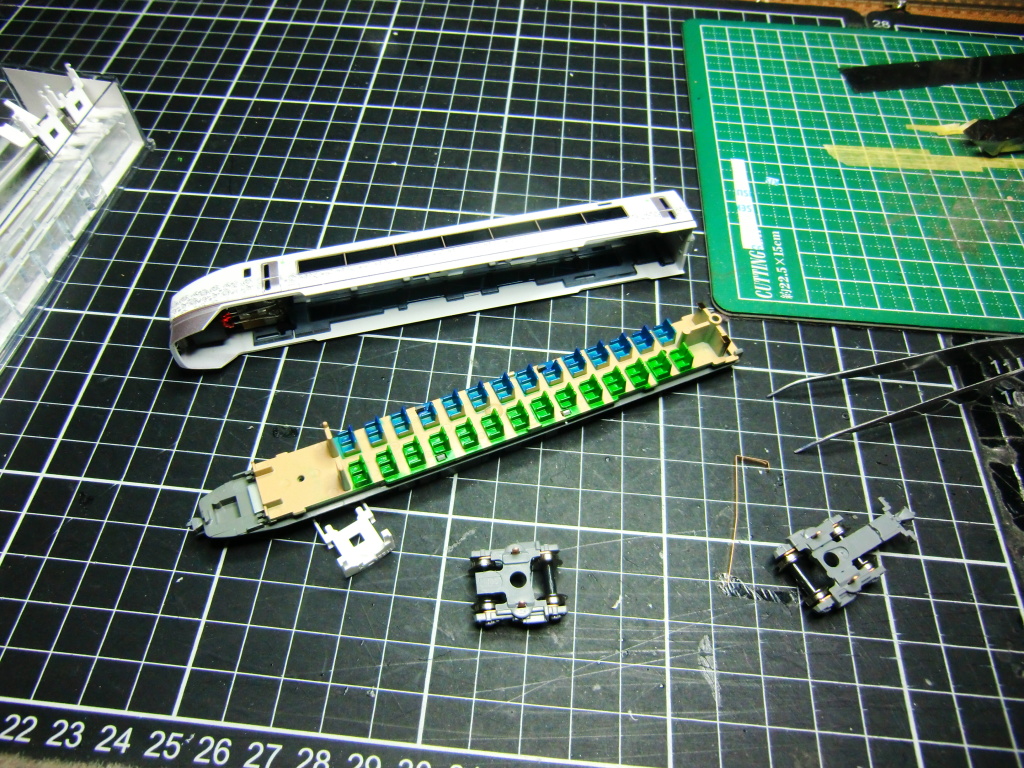

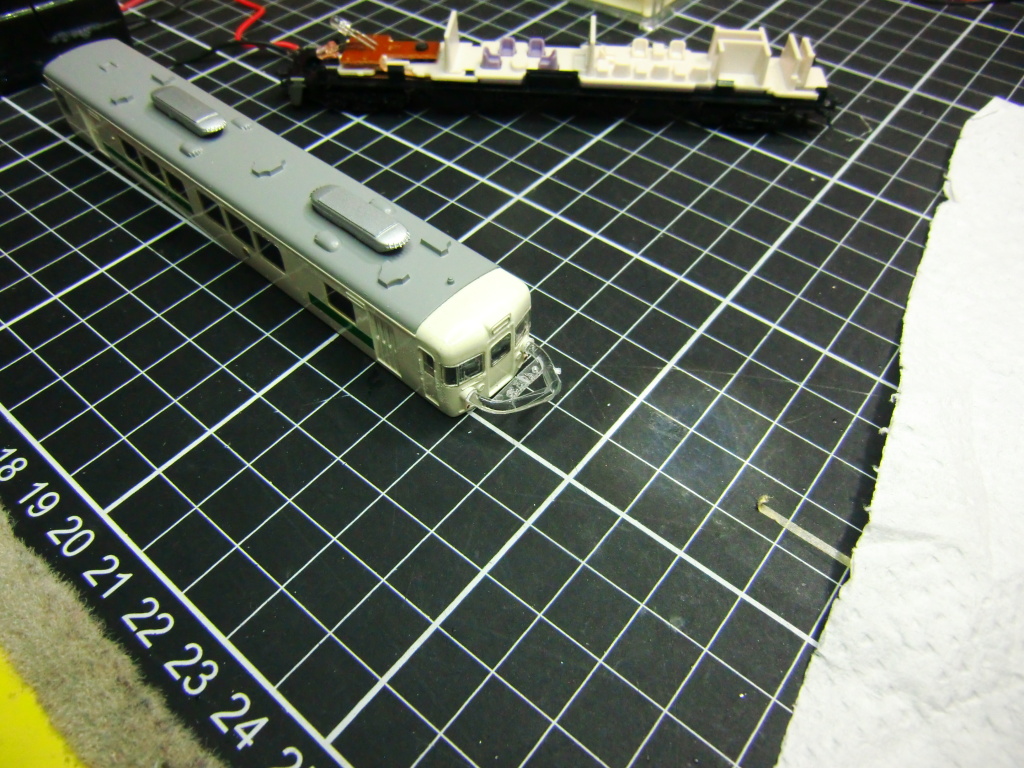

まずは、車体を全分解します。「床下、屋根、幌、ライトユニット、窓ガラス、その他」外せるものはすべて外します。

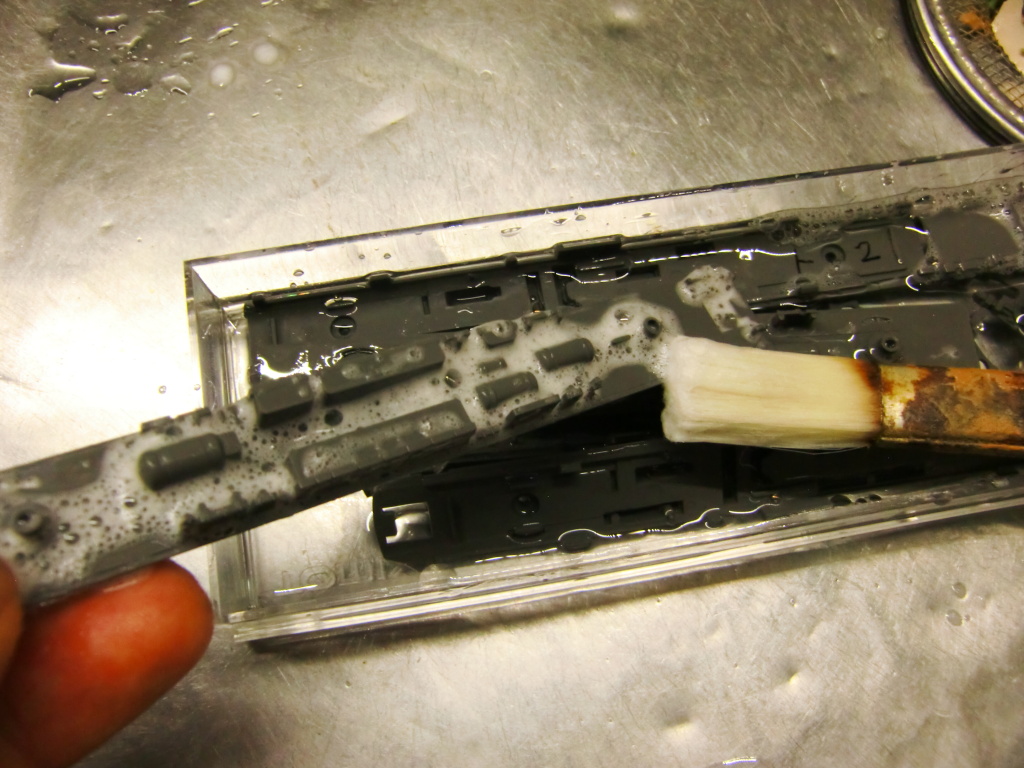

▼ボディー洗浄作業

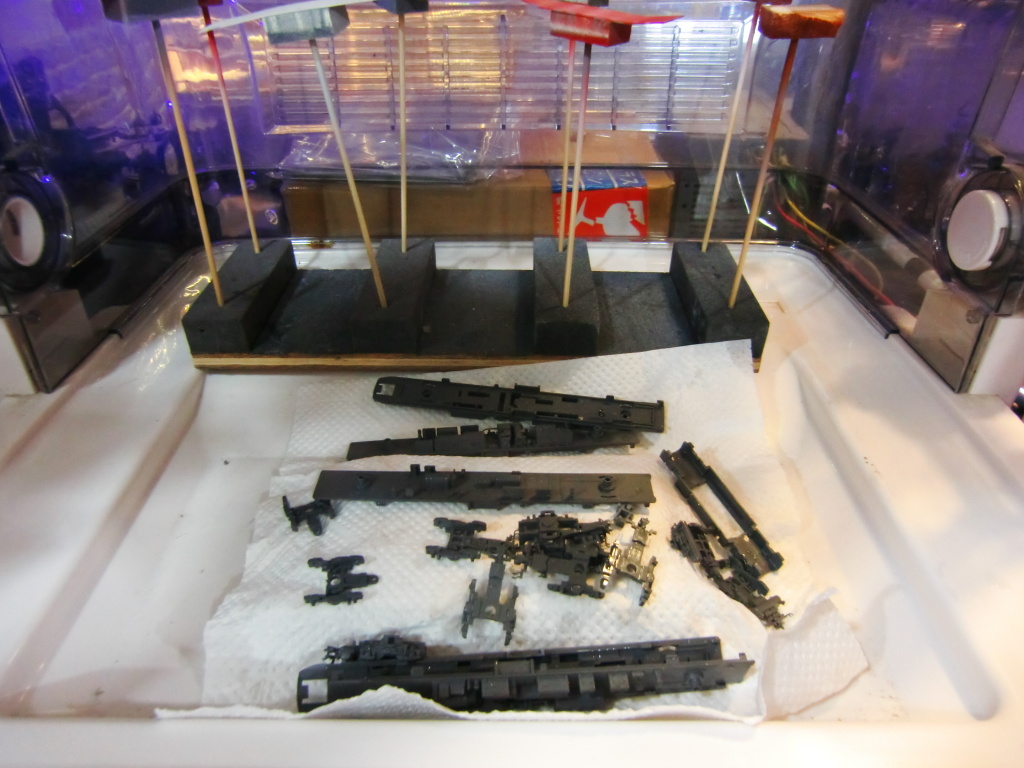

しっかりと乾燥させます。これ以降は、できるだけ直接手で触れることを避けます。

▼帯制作準備

以前、F-modelさんから「青24号塗料」が発売されていたようですが、残念ながら閉店されたとのことで在庫も既にないようです。

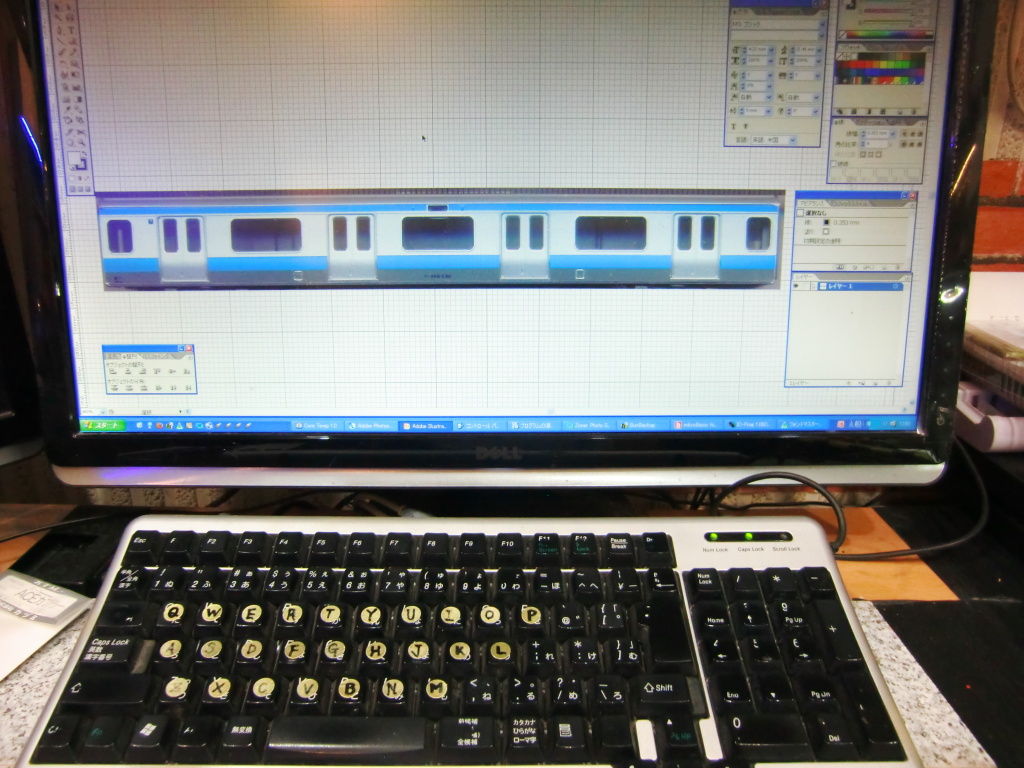

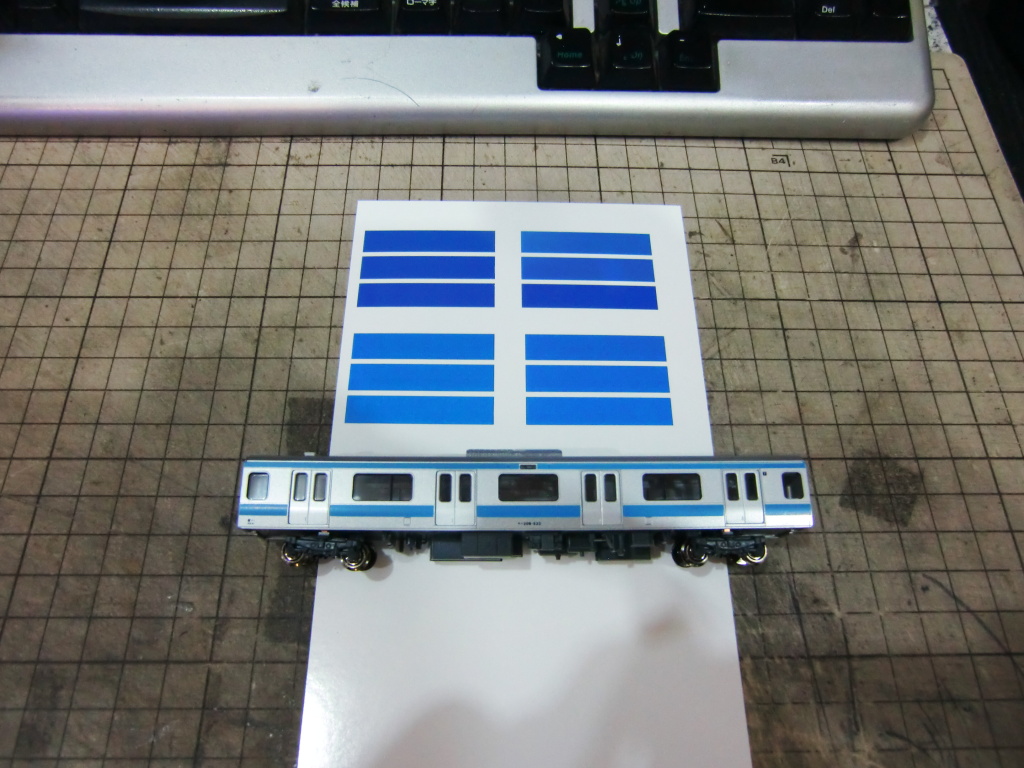

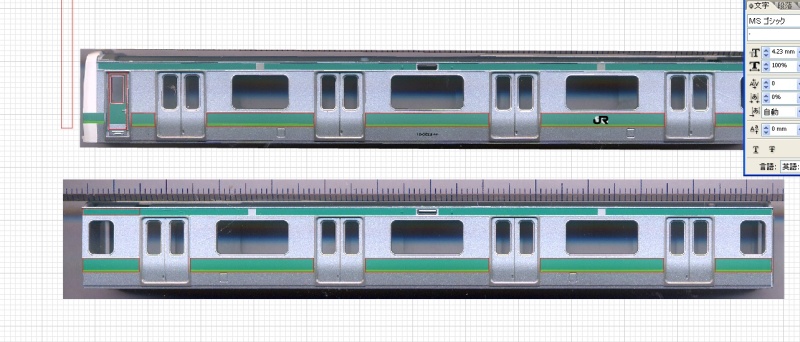

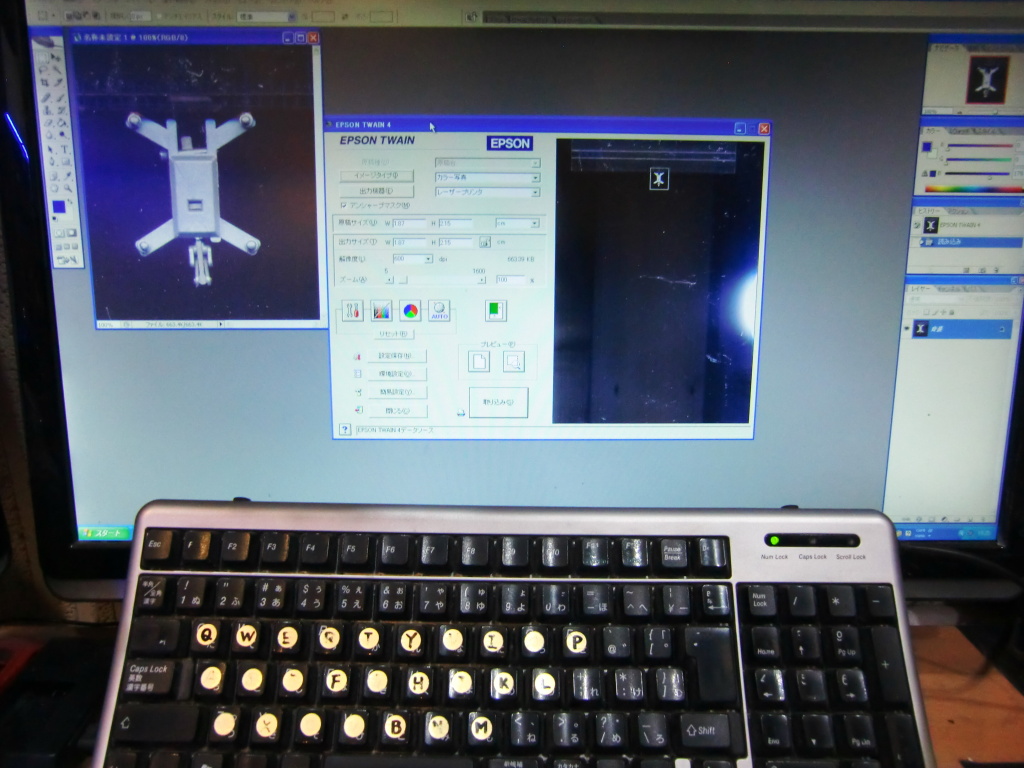

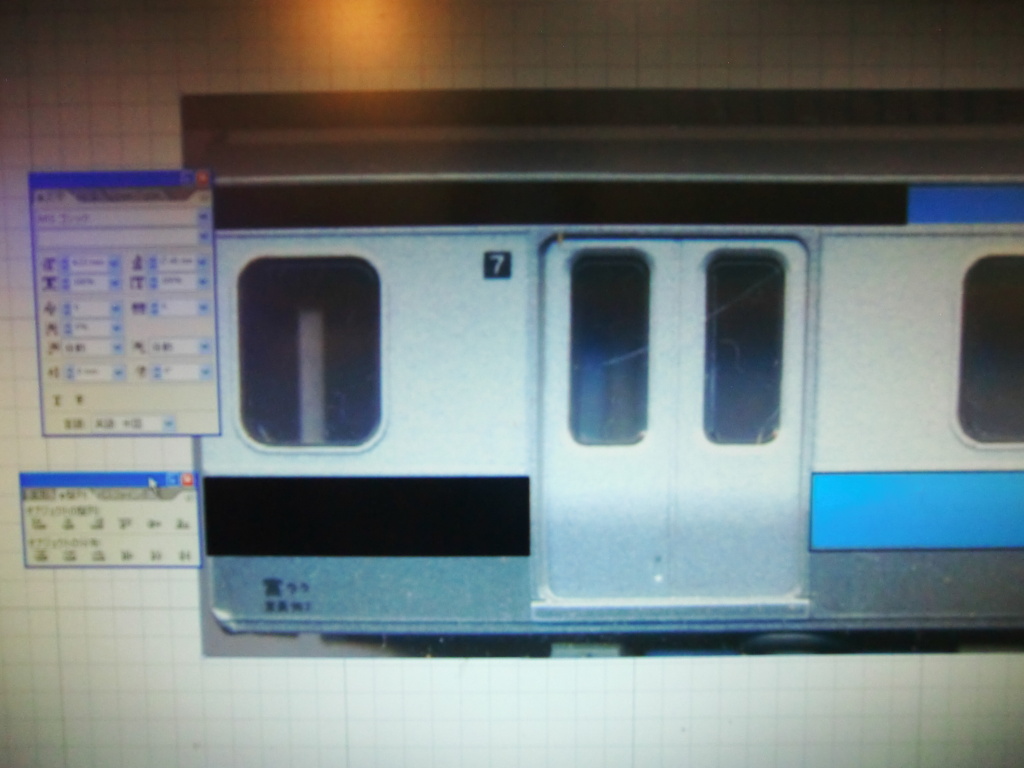

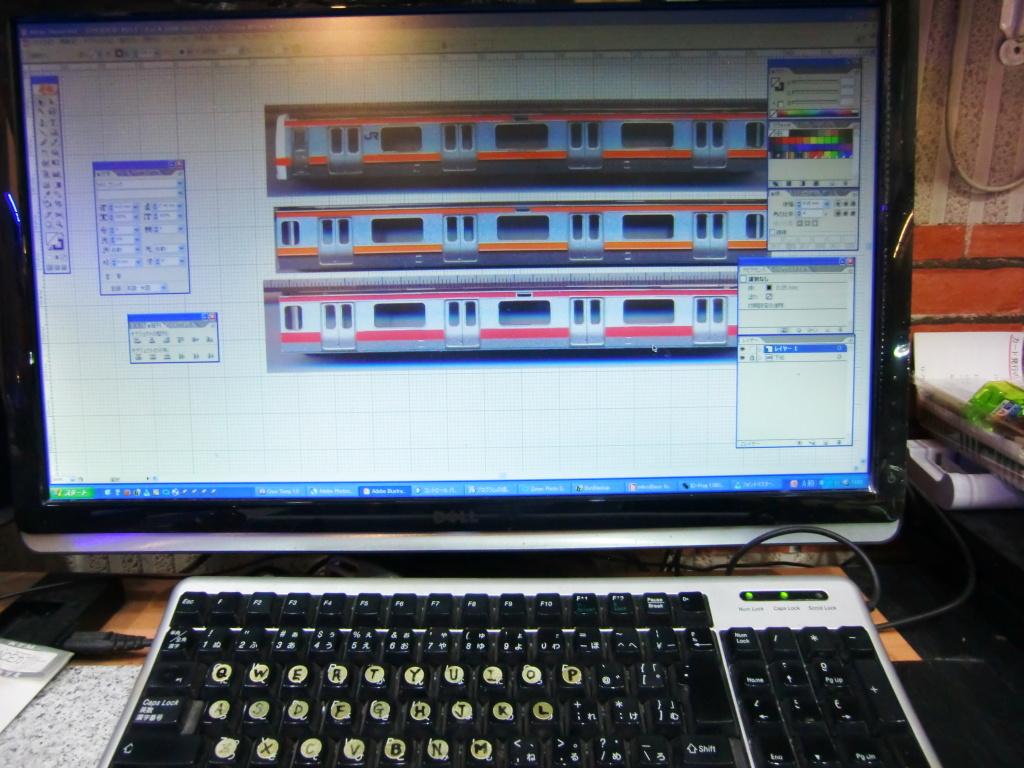

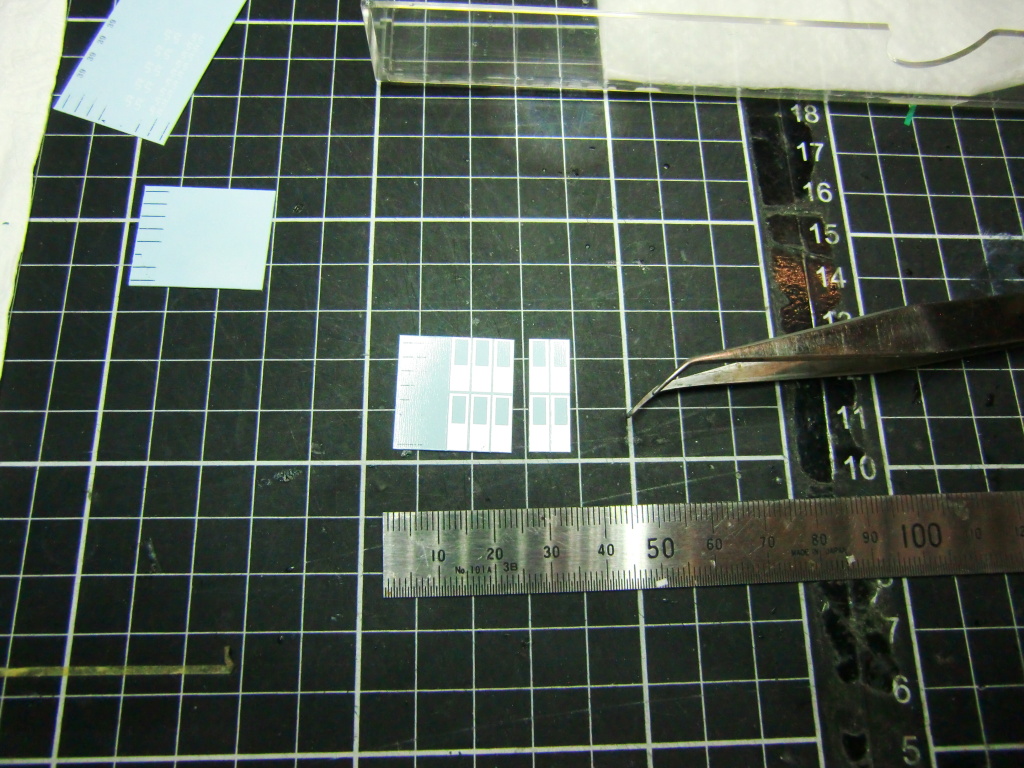

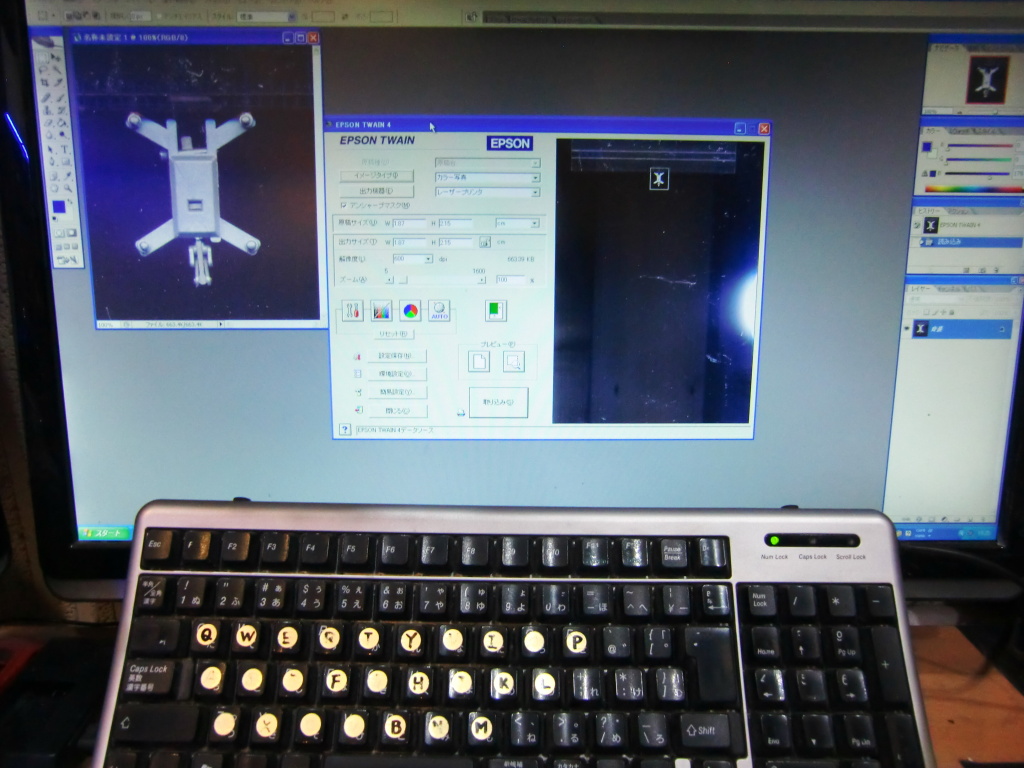

参考用の車体のスキャンを行い、帯色の[CMYK]を確認します。そこからMDプリンターに適した色データに置き換えます。次に個々の帯用カットデータを作ります。

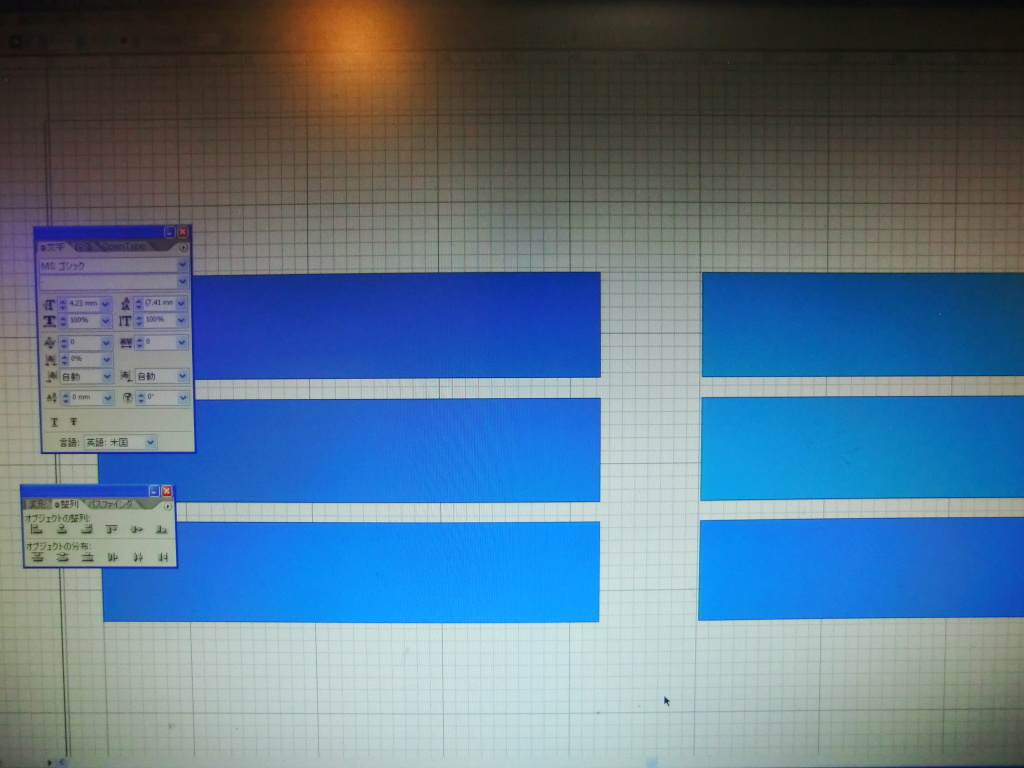

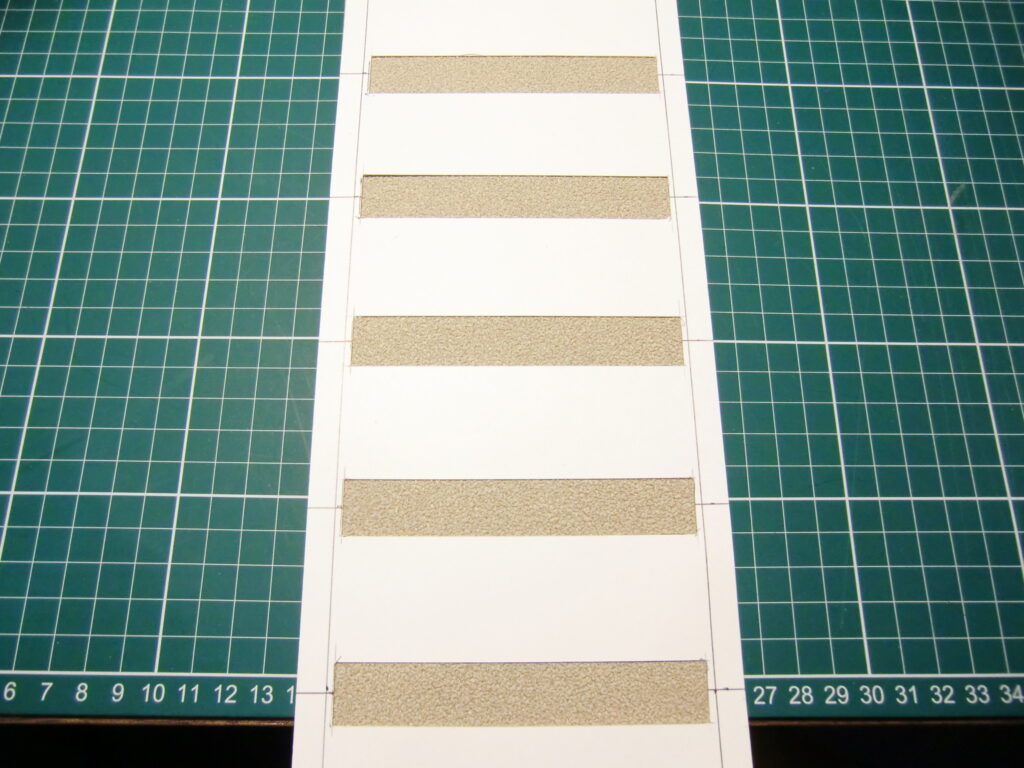

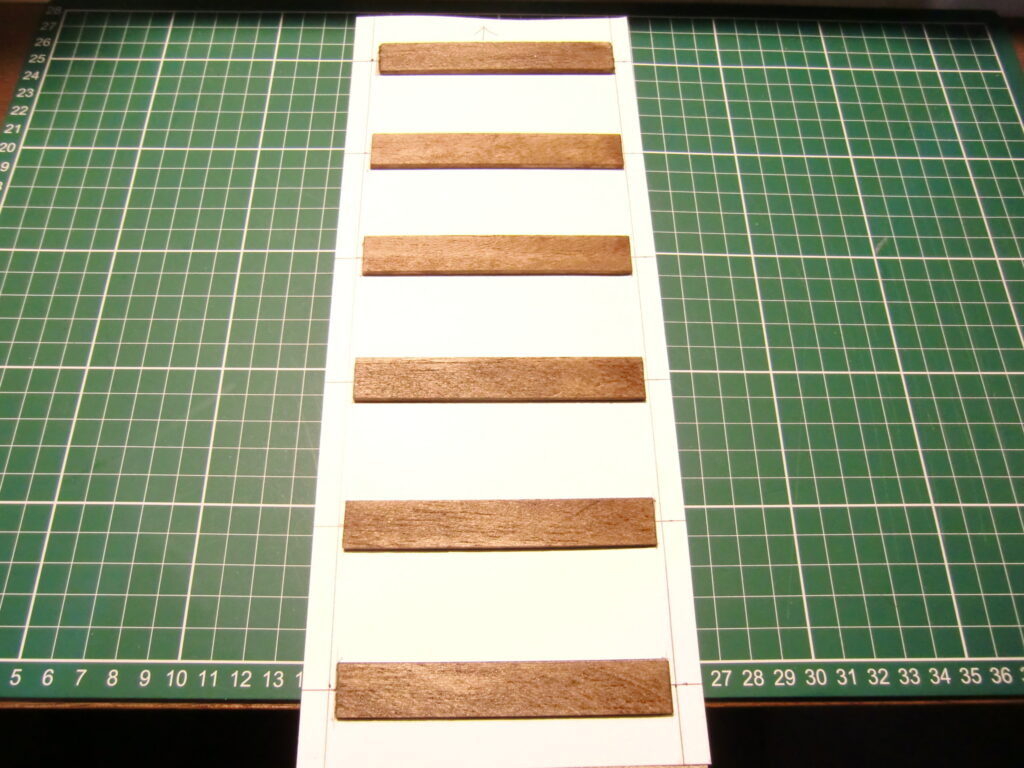

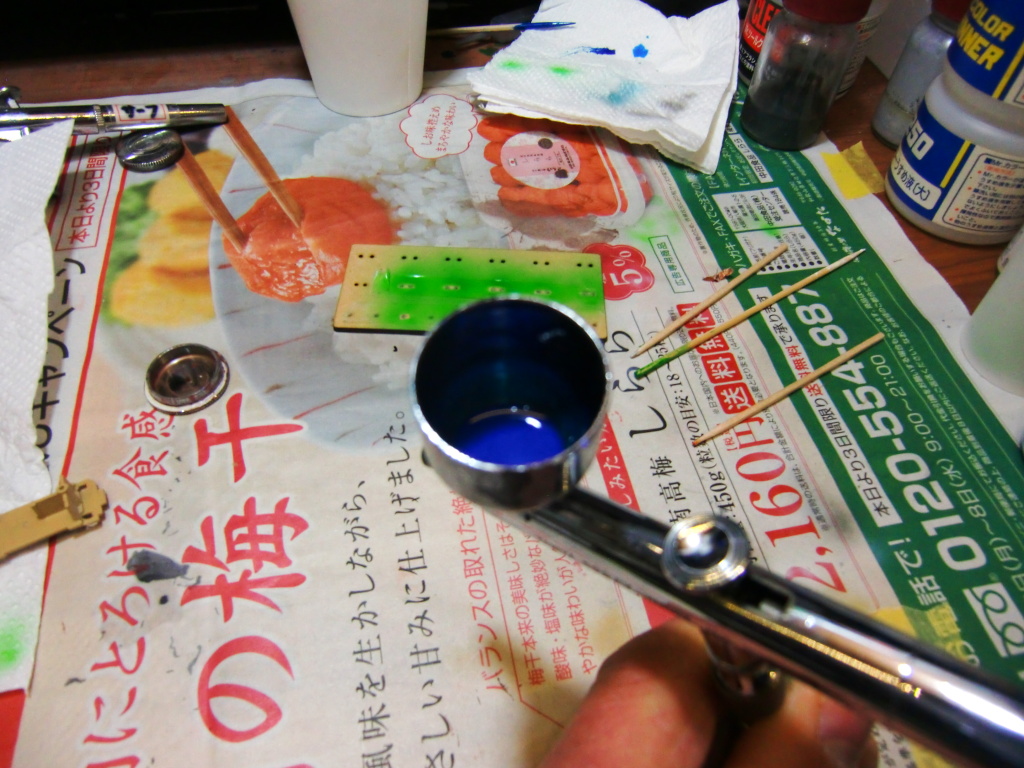

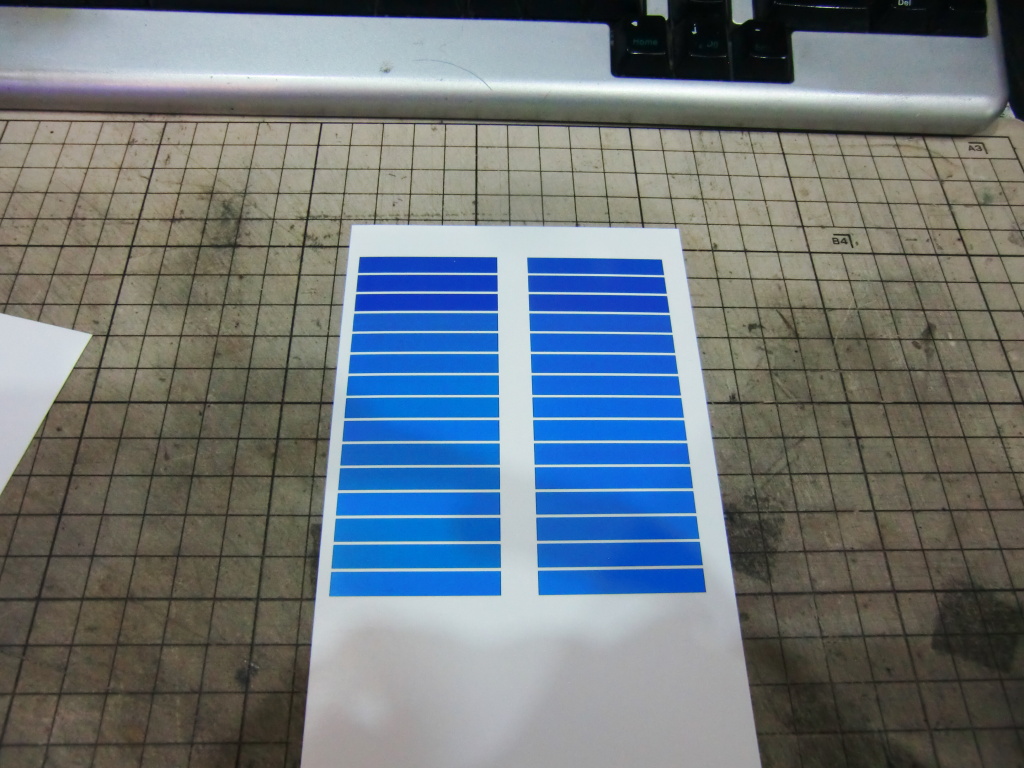

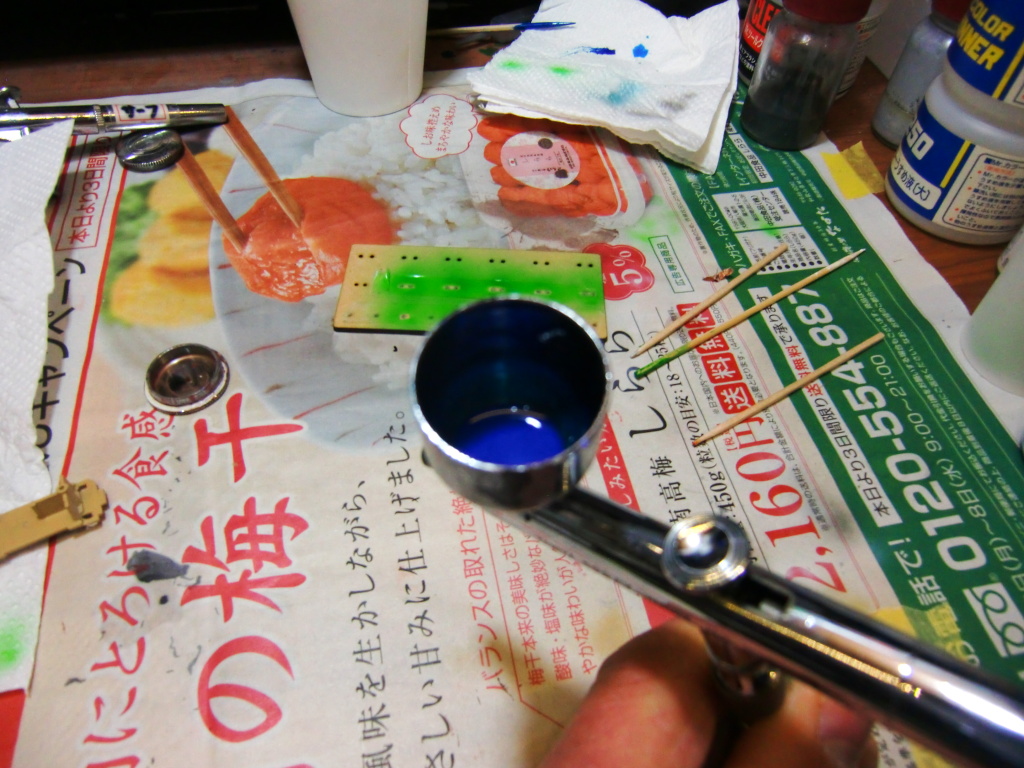

スキャンした原色からいくつかのカラーチャートを作り出力してみます。

現物との色合わせです。もう少し水色っぽい感じですね。色成分を少しずつ変えながら色を近づけていきます。

下の6色が修正したものです。だいぶ色が近づいてきました。左下のテスト色が一番近い感じですね。もう少しだけ水色っぽい感じです。

▼青22号と24号の色の違い

・青22号・・国鉄103系京浜東北線などで使用された色

RGB・・(0/133/158)/マンセル値・・(3.2B 5/8)

・青24号・・ステンレ車の帯色として使用されたが、従来の青22号では暗く見えてしまうため、より明るく青みを帯びた24号が使用された。

RGB・・(0/178/229)/マンセル値・・(1.3B 5.3/8.6)

青24号では青22号と比較してB(158 -> 229)と青の数値が大きくなっていることがわかる。

加工対象となる車体のスキャンを行い正確な帯データを作成します。

近似色として「Mr.カラー:スカイブルー」も試してみたいので、こちらも発注してみました。

ようやく塗料が届いたので色合いを確認してみます。やはりそのままでは青みが強いようです。そこでクールホワイトを極少量まぜて色合いを調整してみます。どうやら良さそうです。さらに今回初めて入手した「光沢スパークリアーUVカット」を混ぜます。

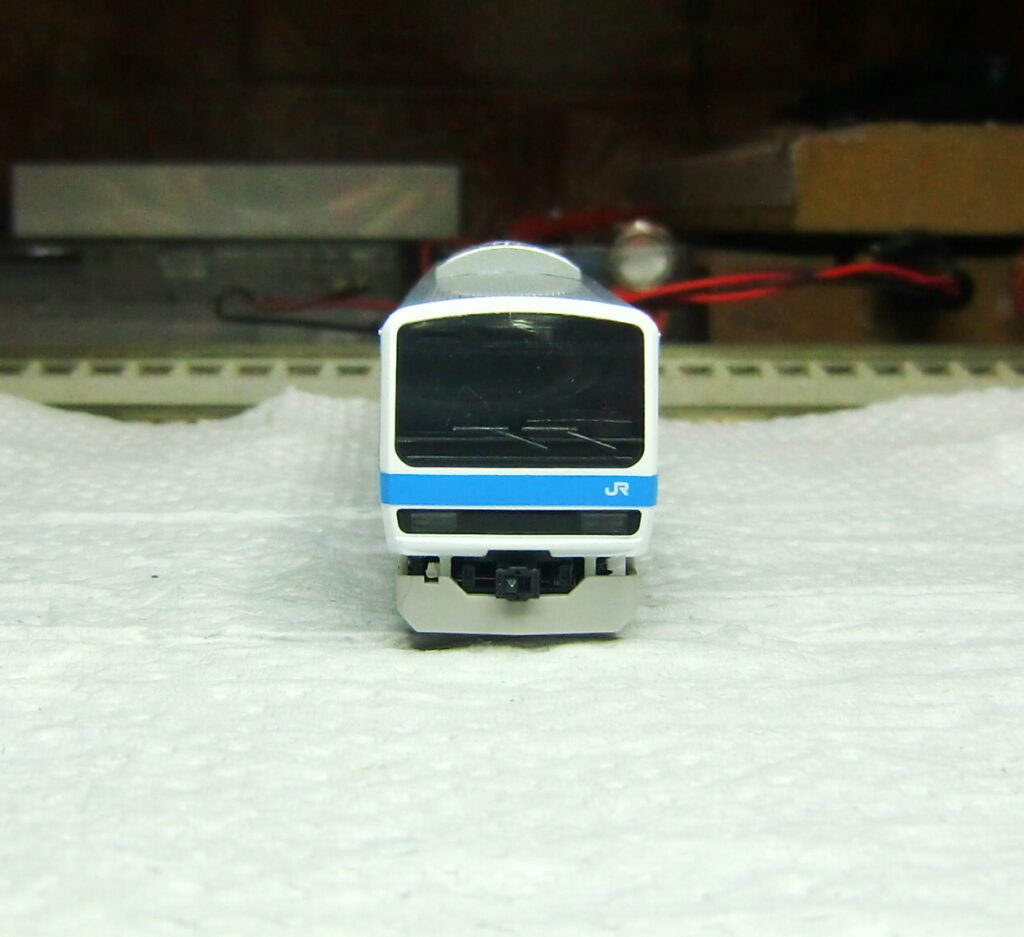

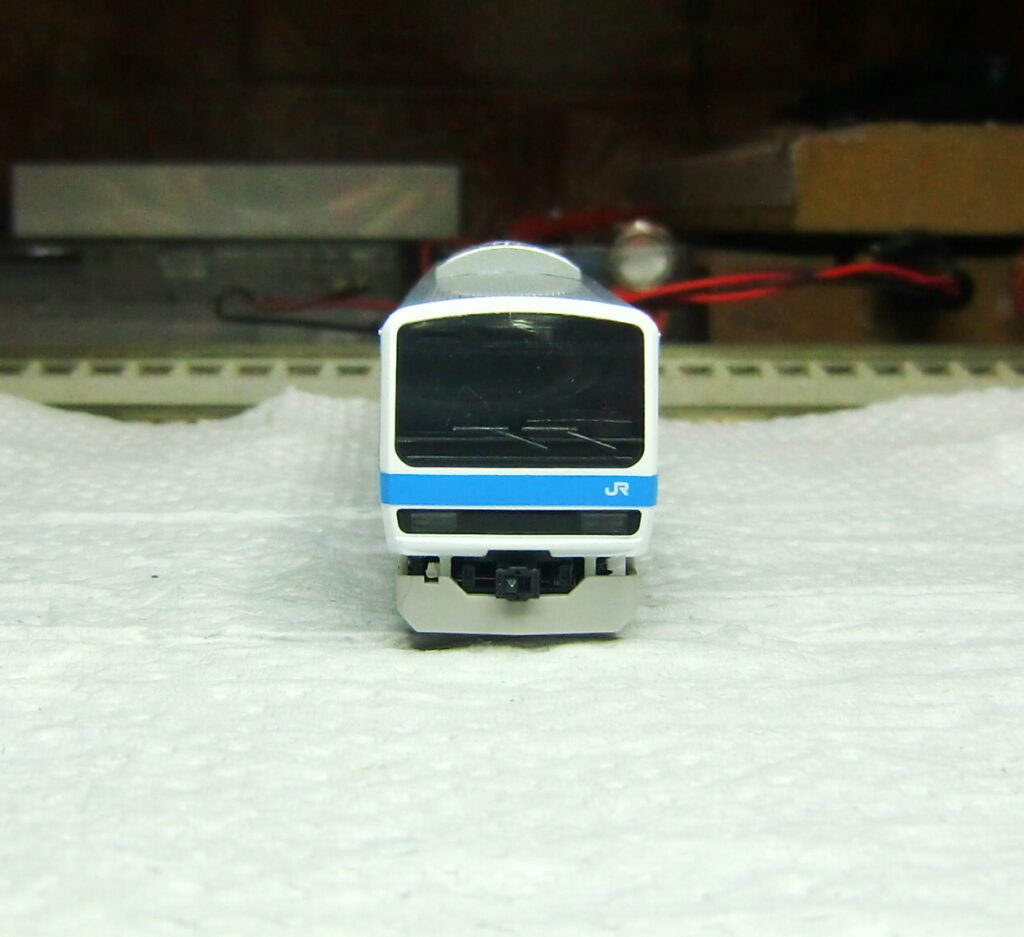

光沢感のある、鮮やかな青帯の完成です。明るいところではより明るく、暗いところではより青みが強く見えます。いい感じです。

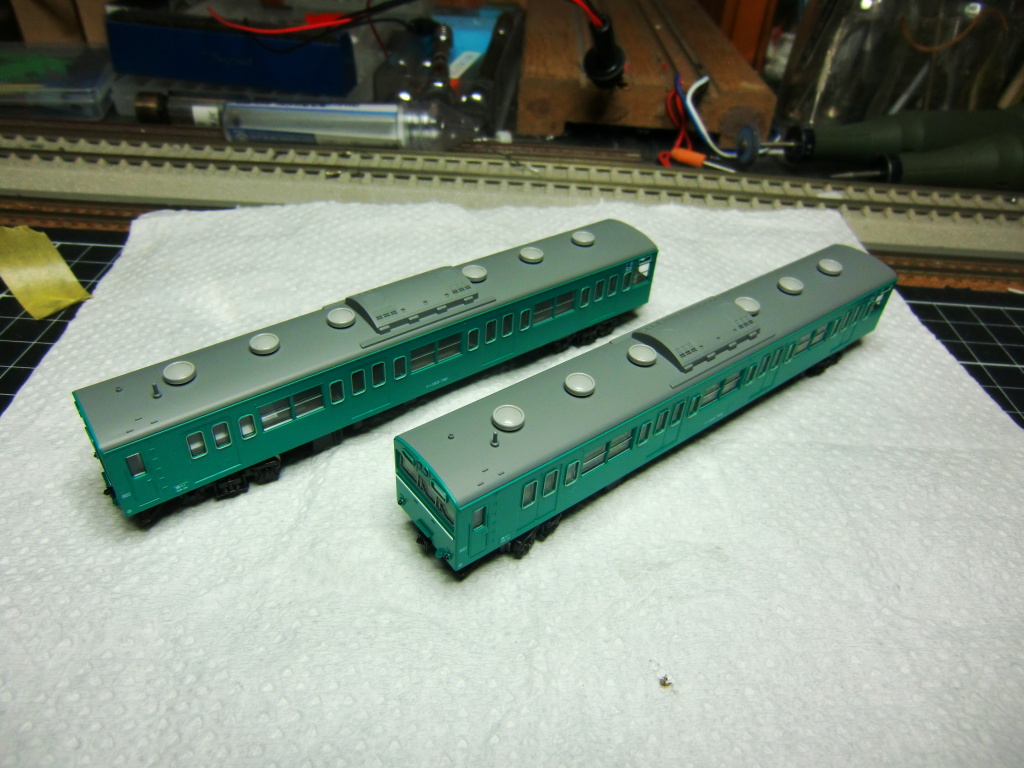

分解した車体を1つ1つ戻していきます。

ようやく作業完了でございます。イメージ通りの色合いに仕上げることが出来ました。

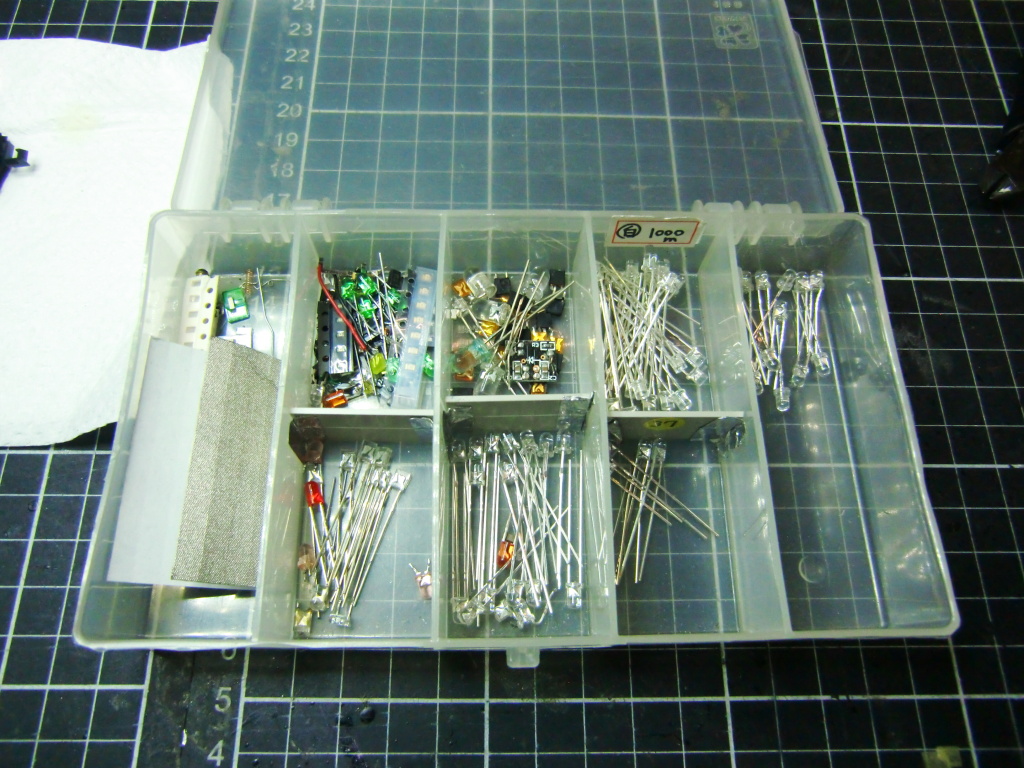

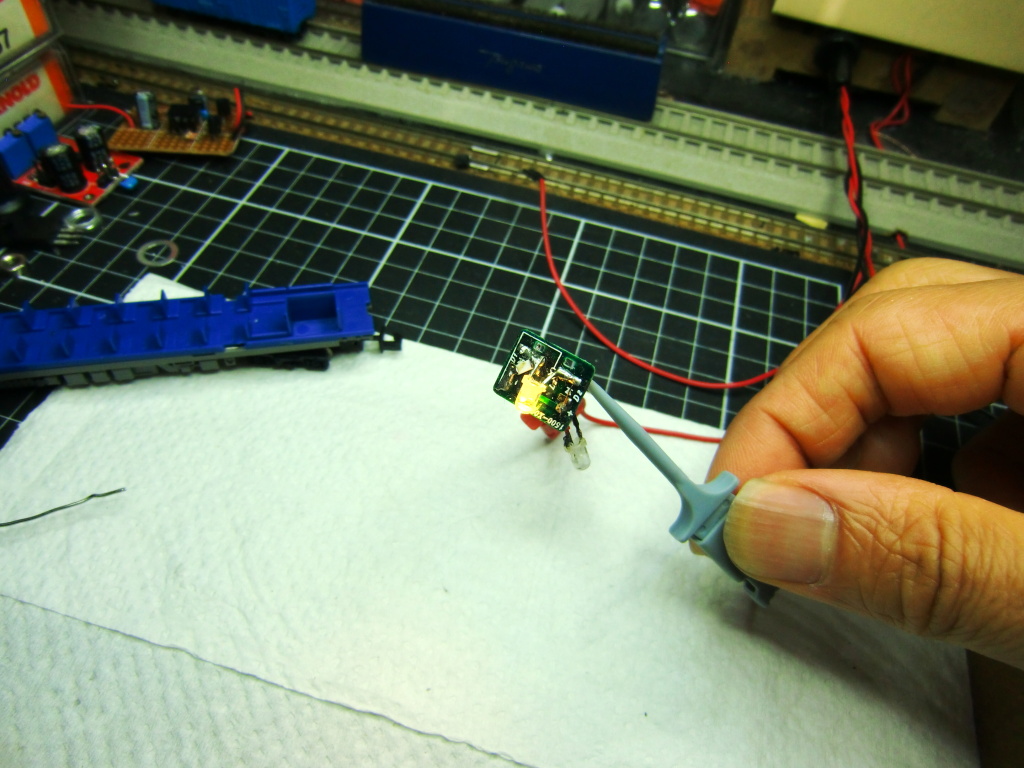

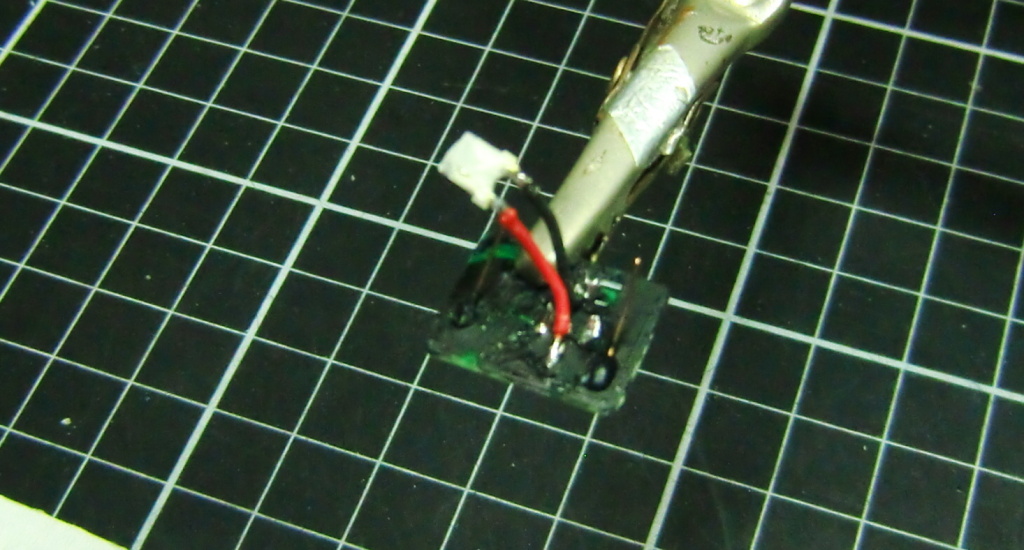

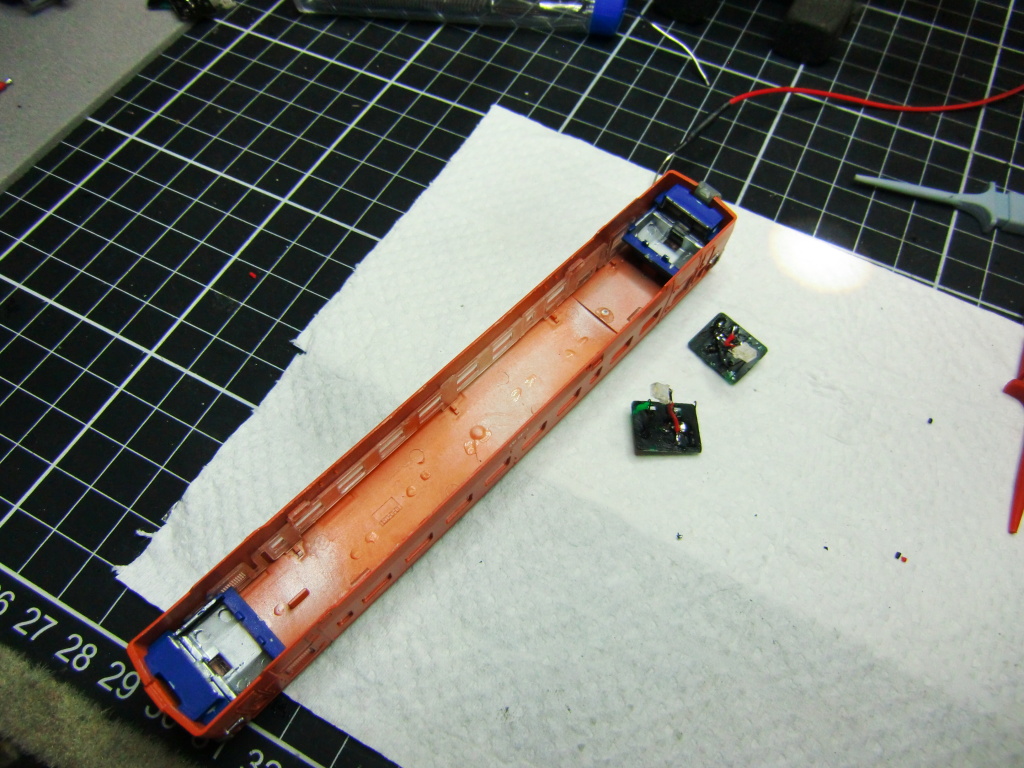

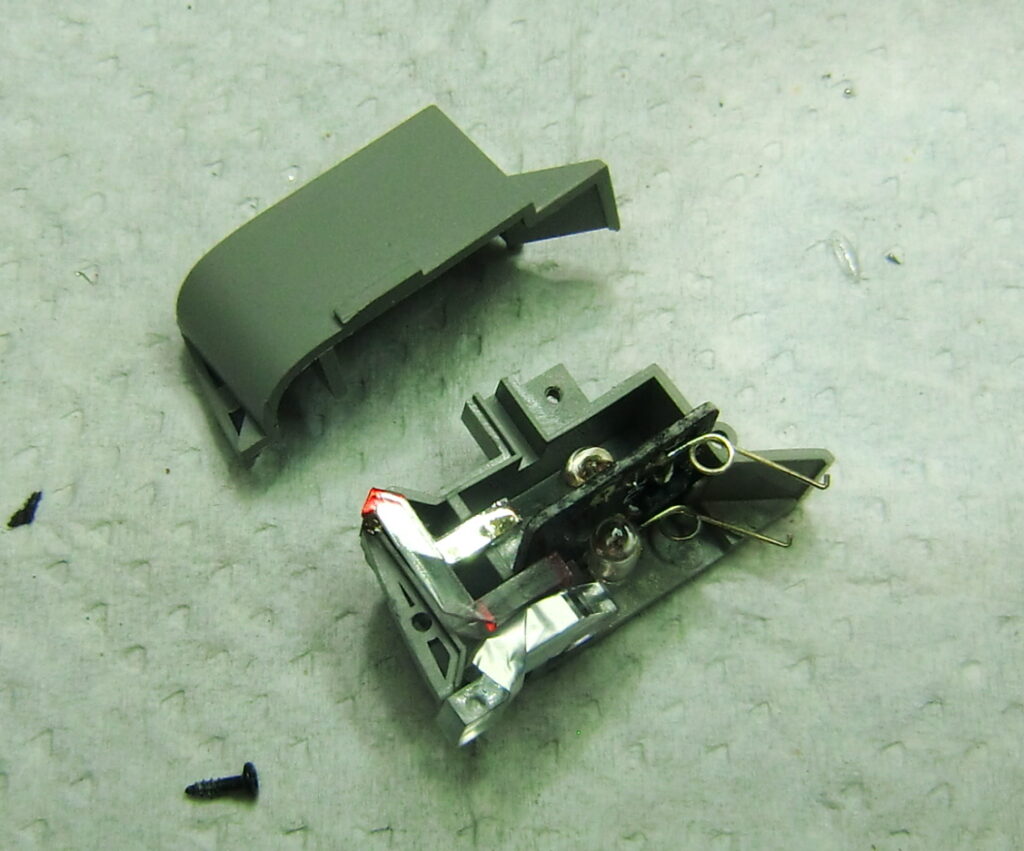

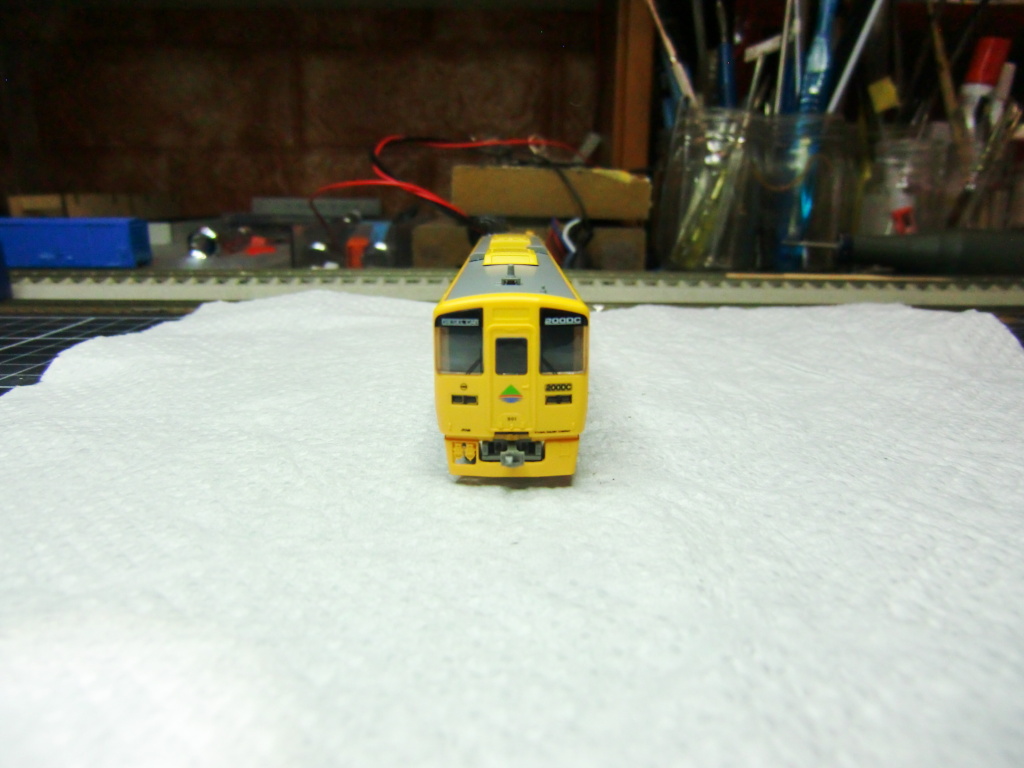

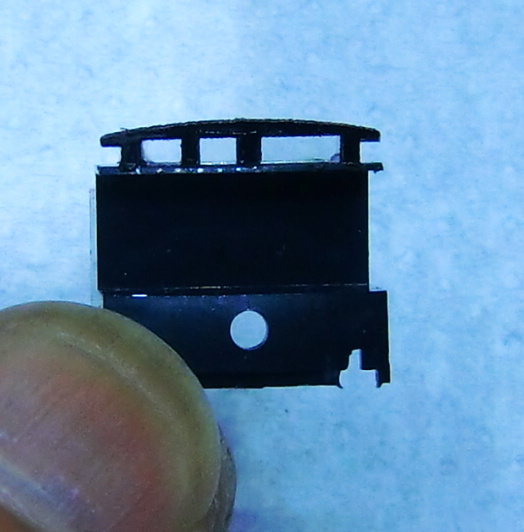

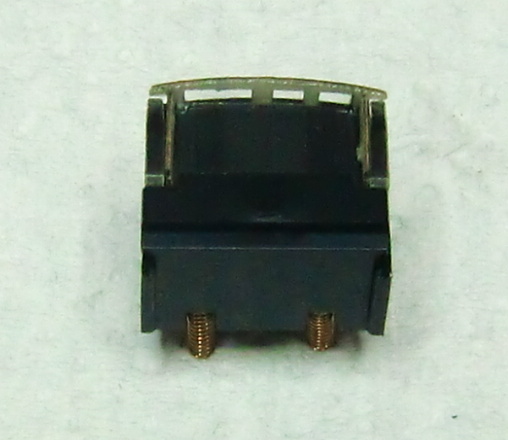

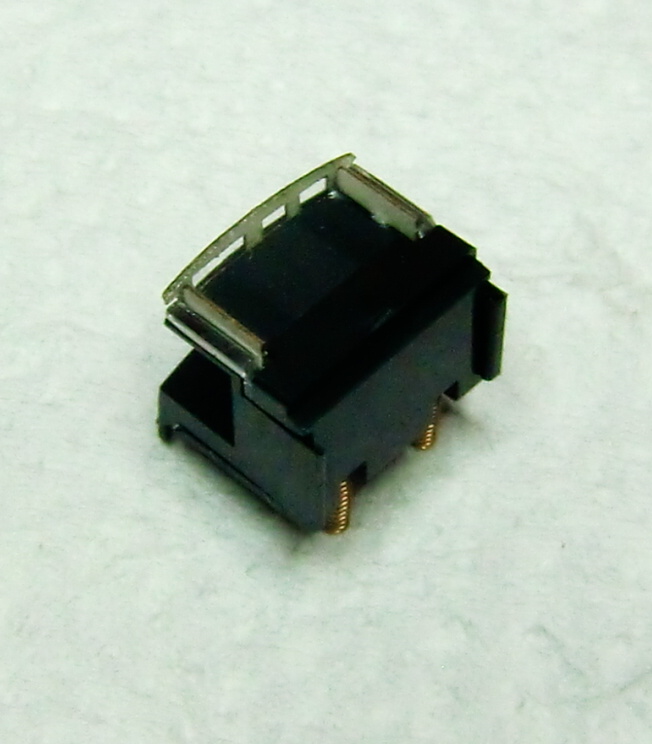

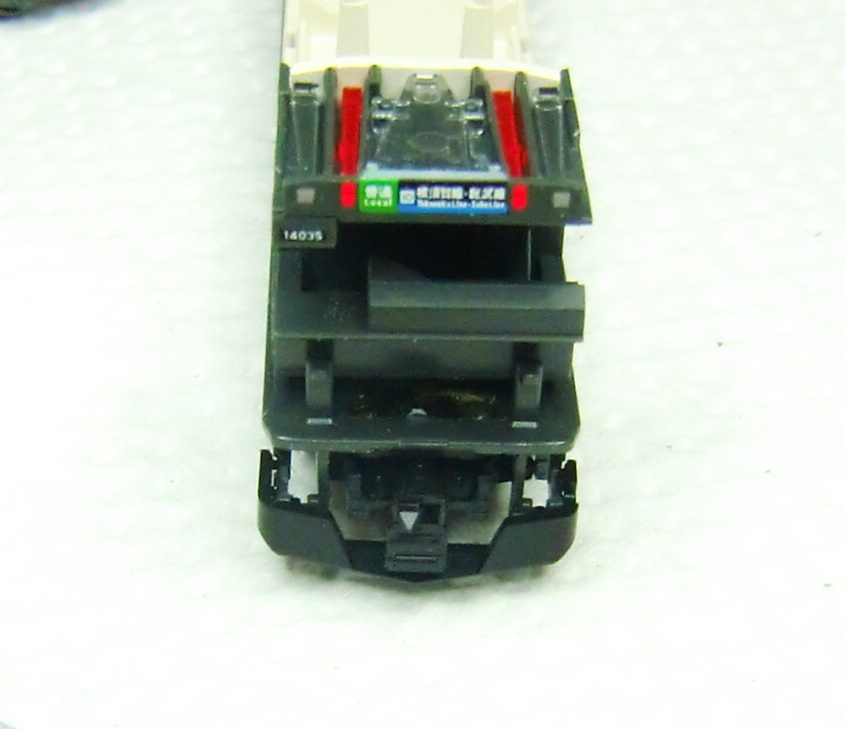

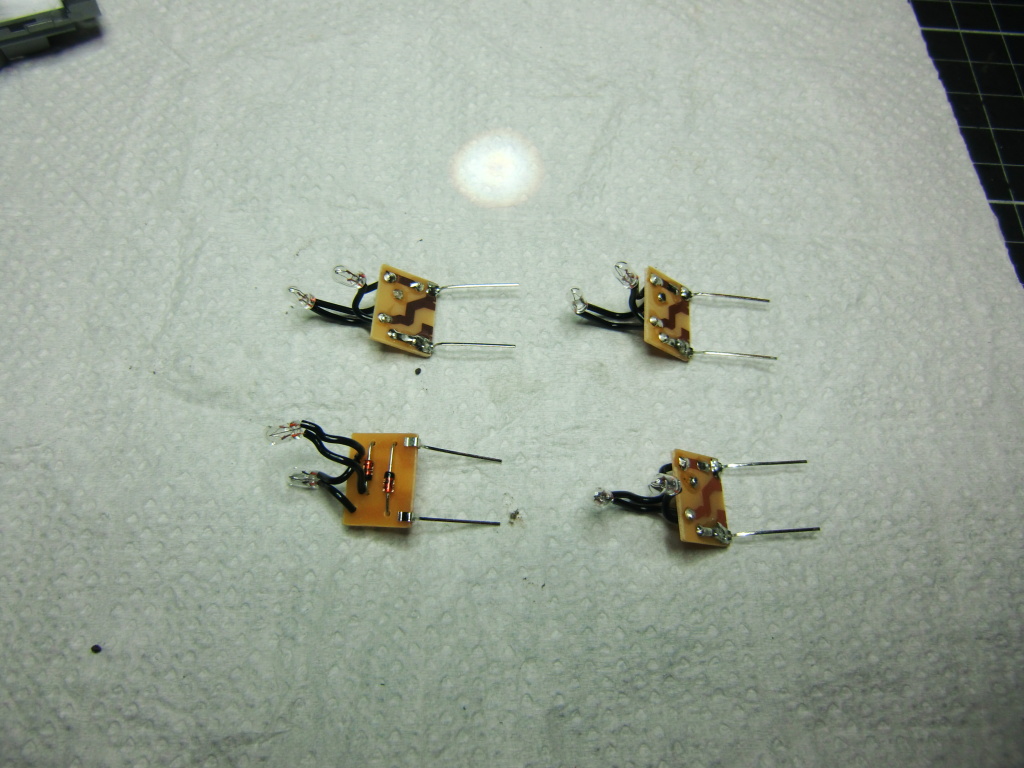

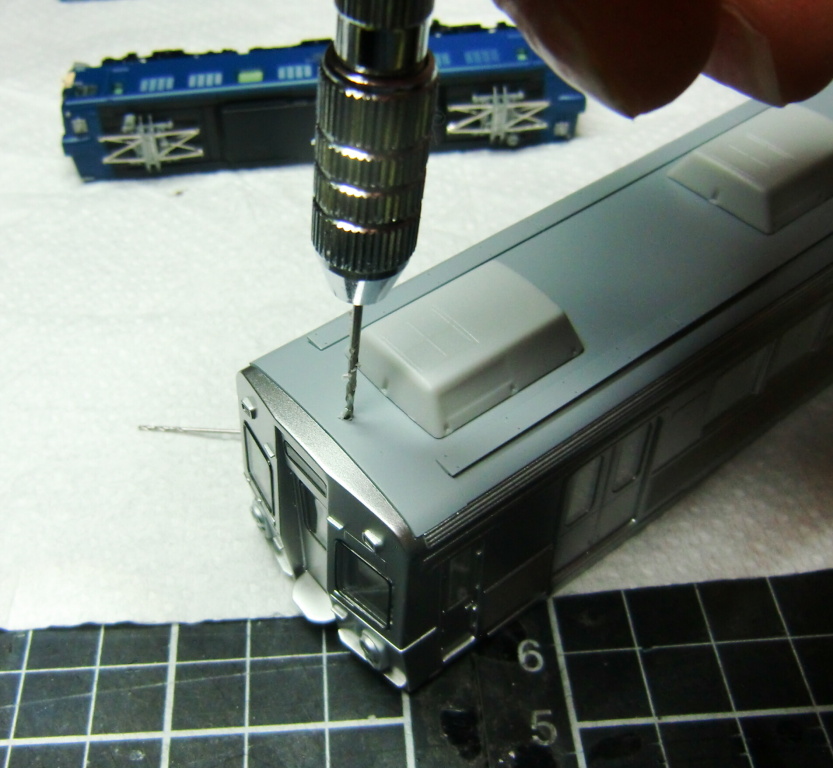

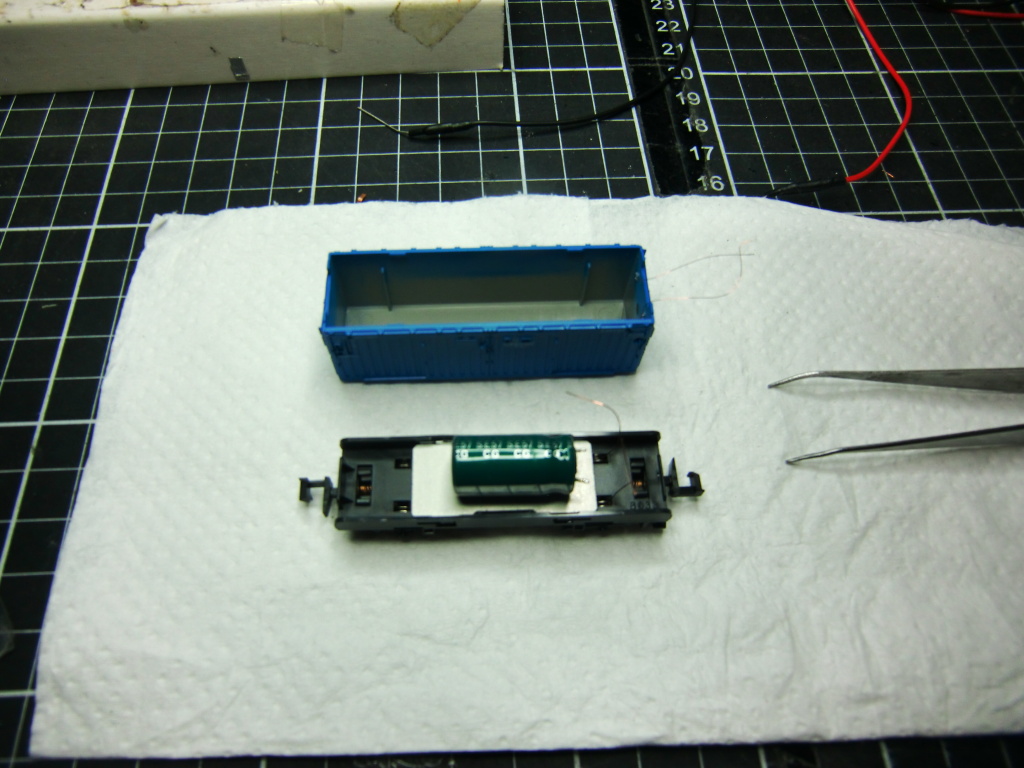

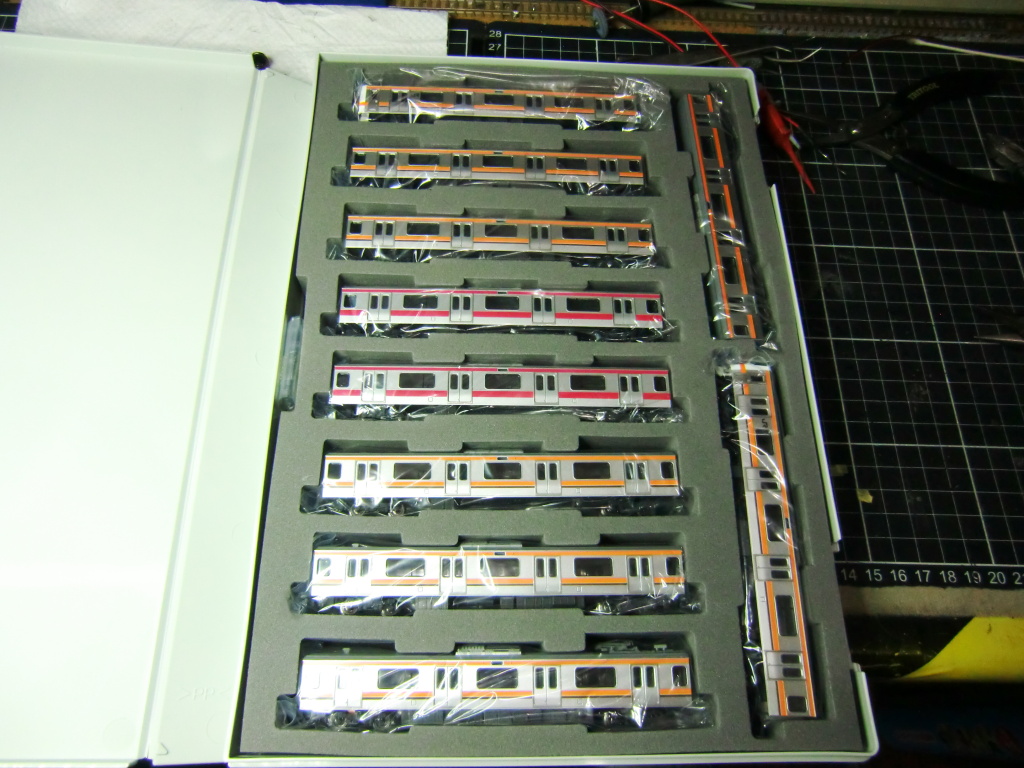

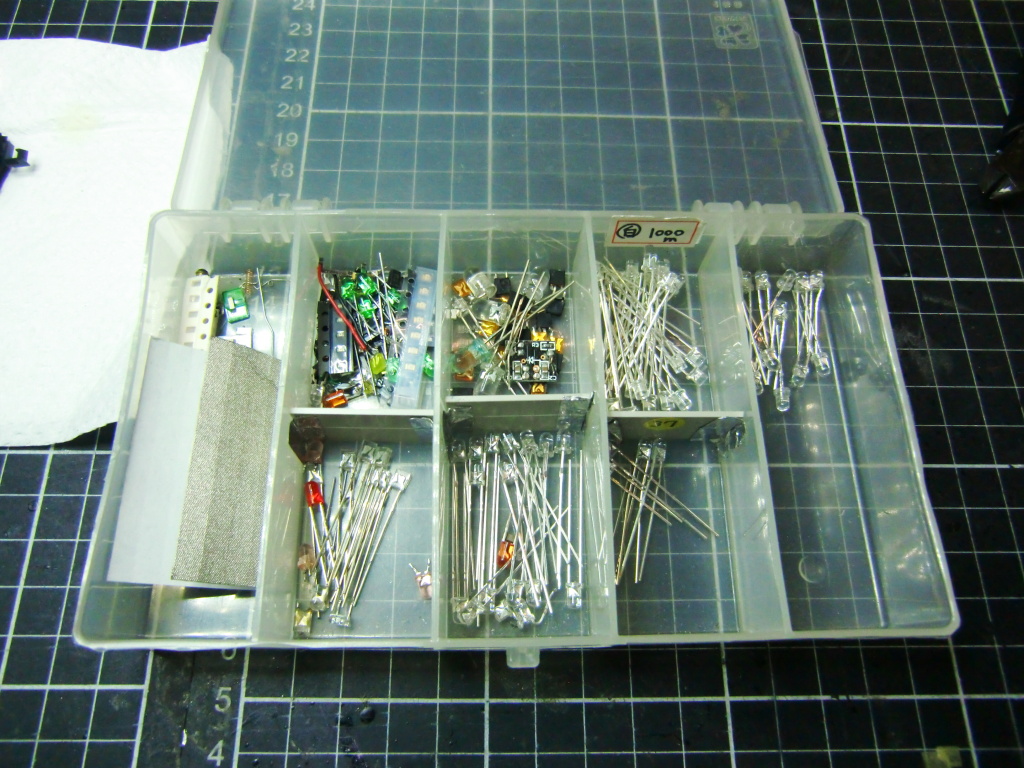

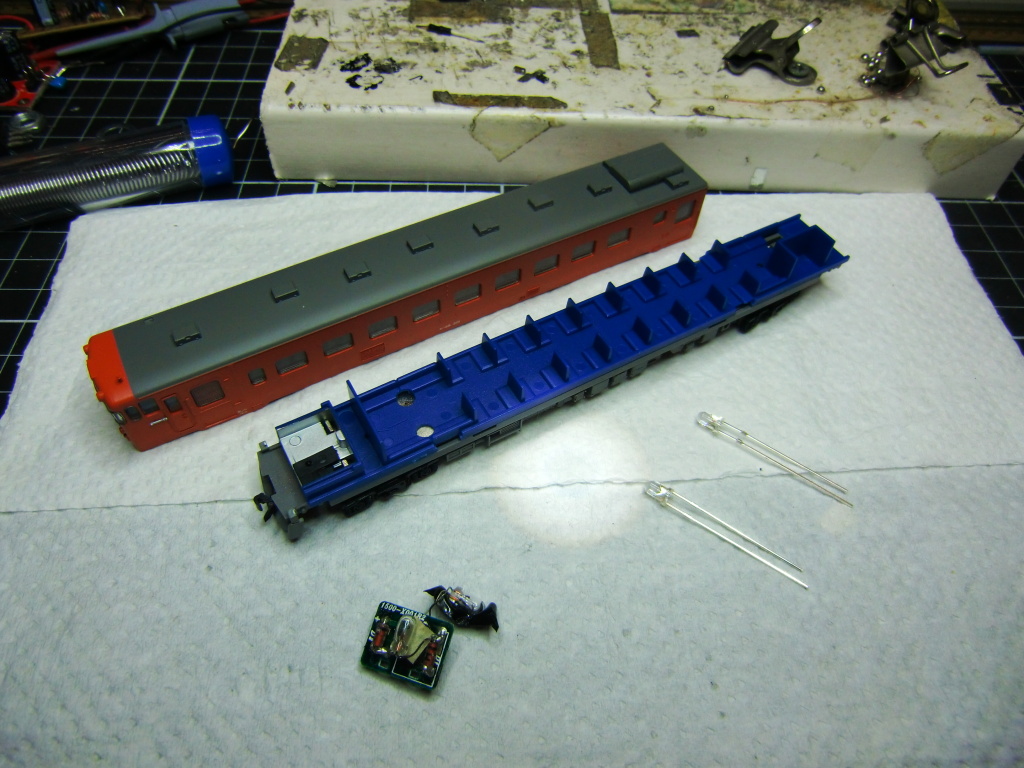

今回は、ご依頼者様のご希望で「on/off」スイッチ機能のあるテール点灯化加工となります。

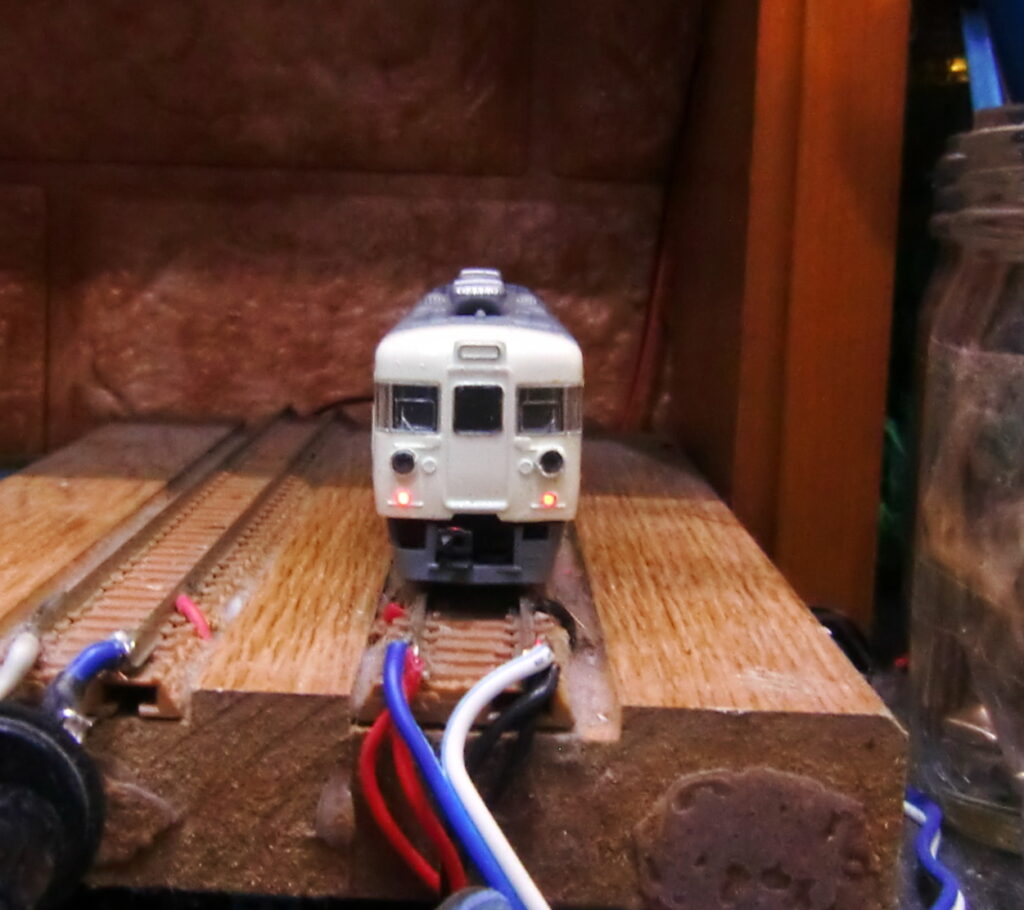

だいたいの取付位置に印をつけておきます。

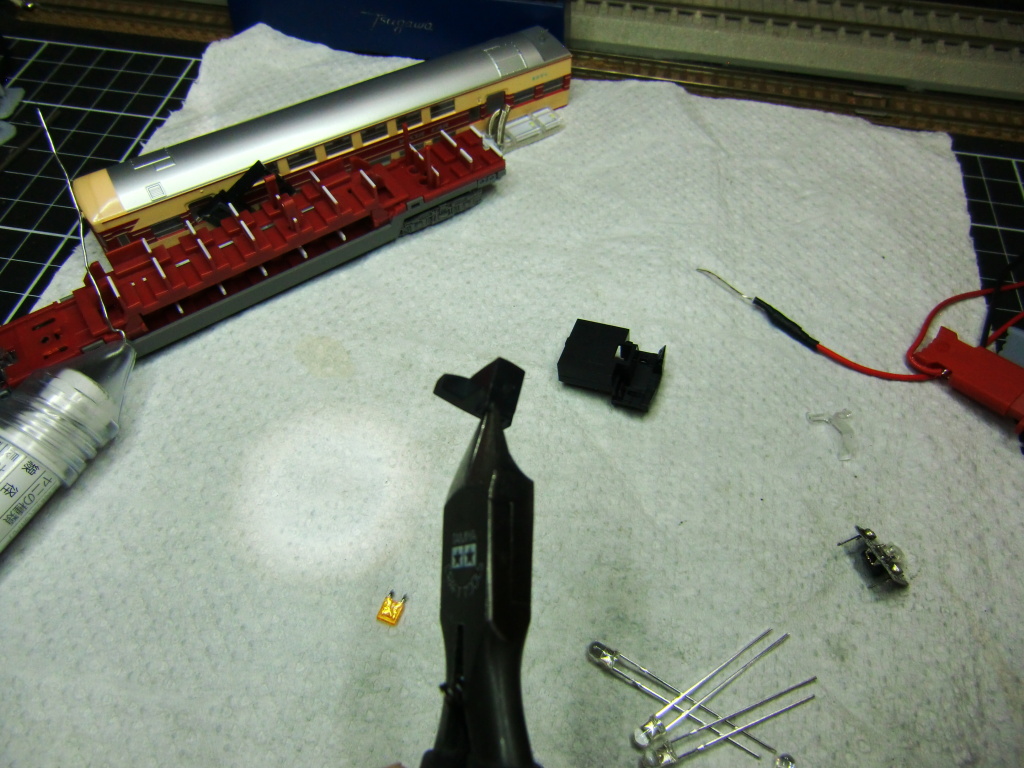

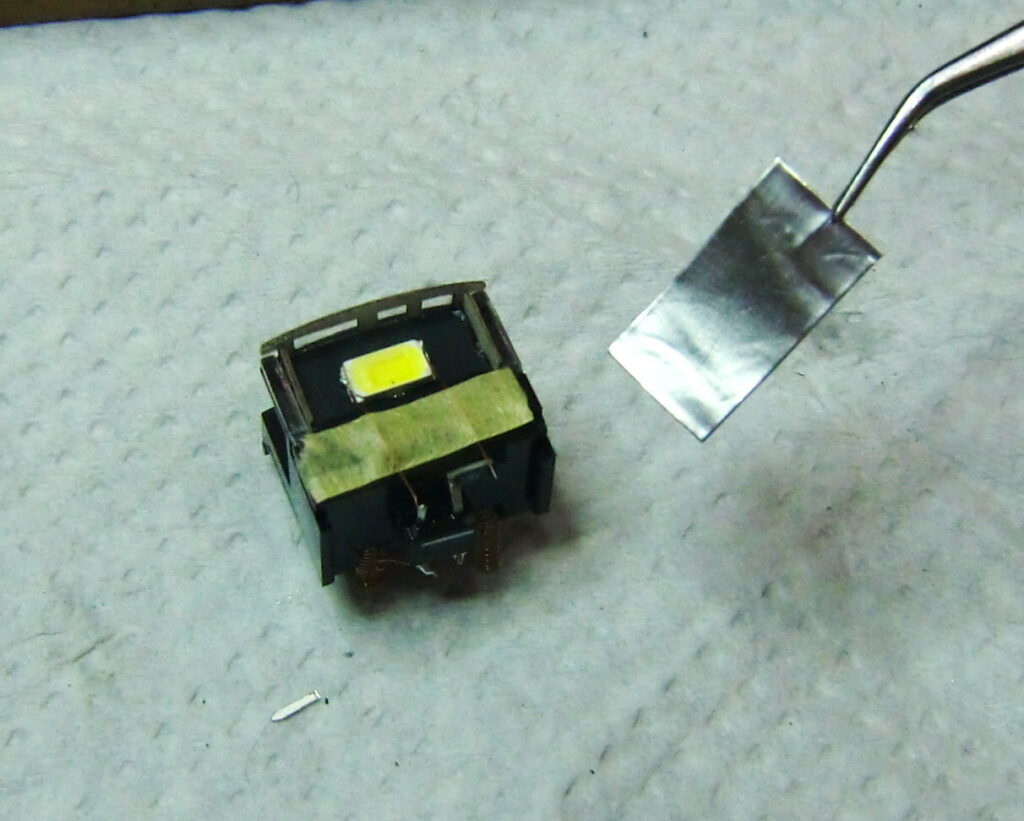

LED端子が直接接触しないようにマスクしておきます。

テールライトの位置を再度確認しておきます。

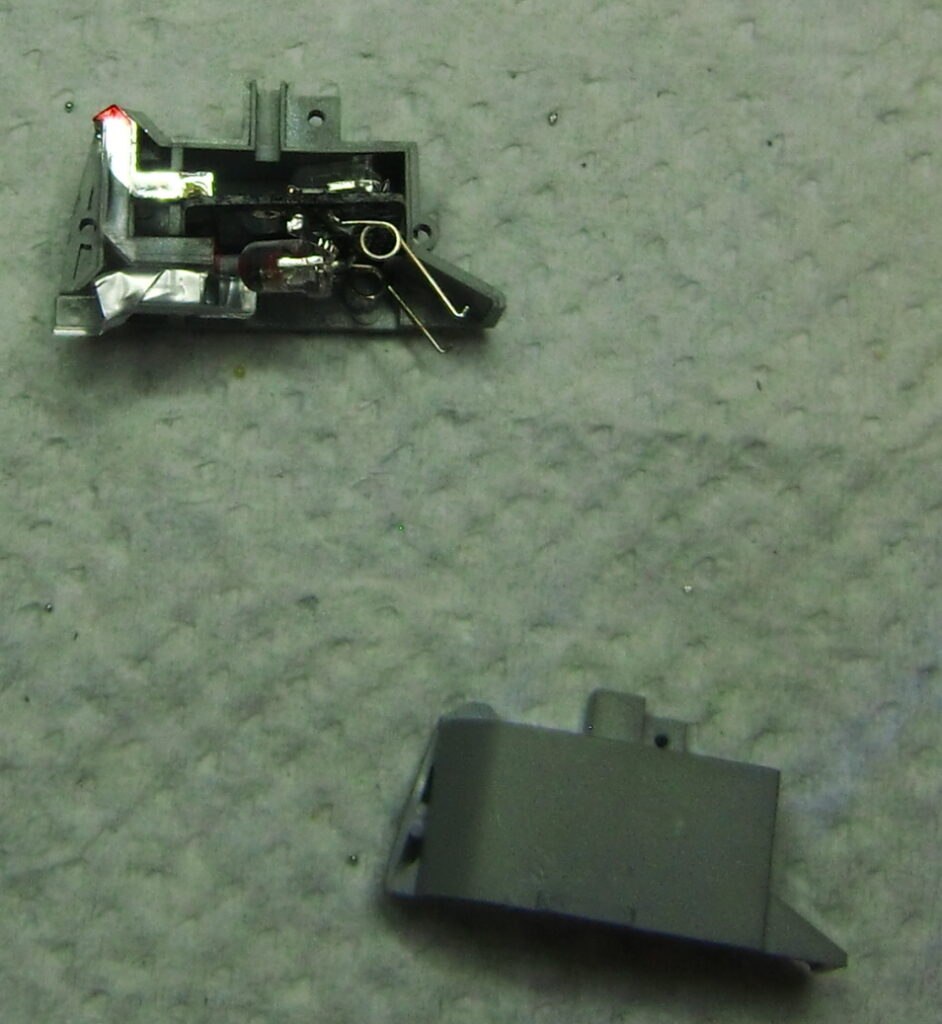

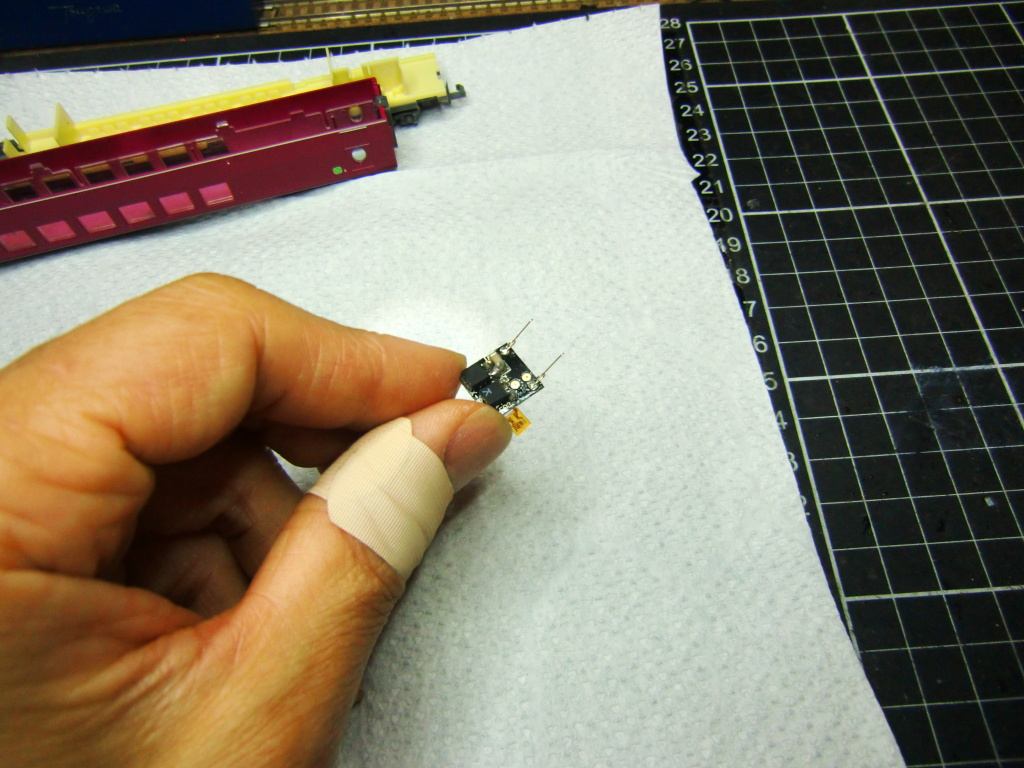

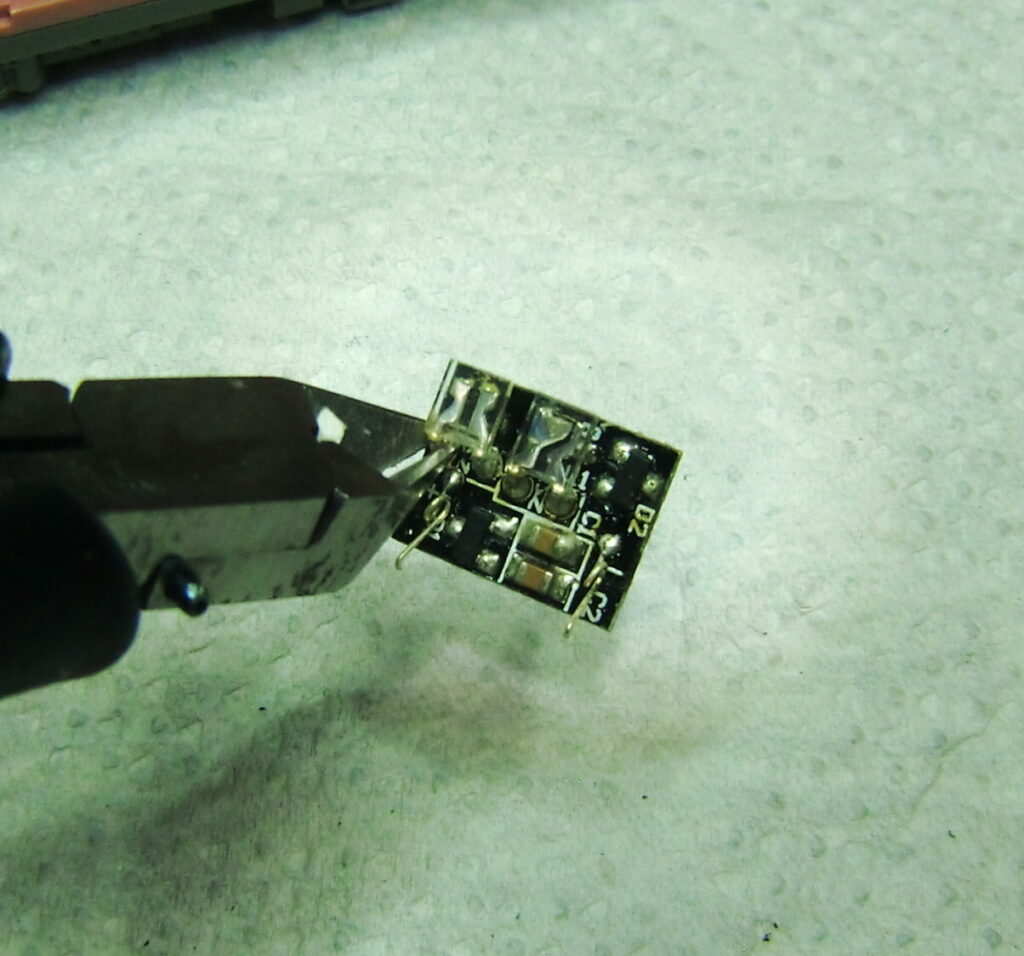

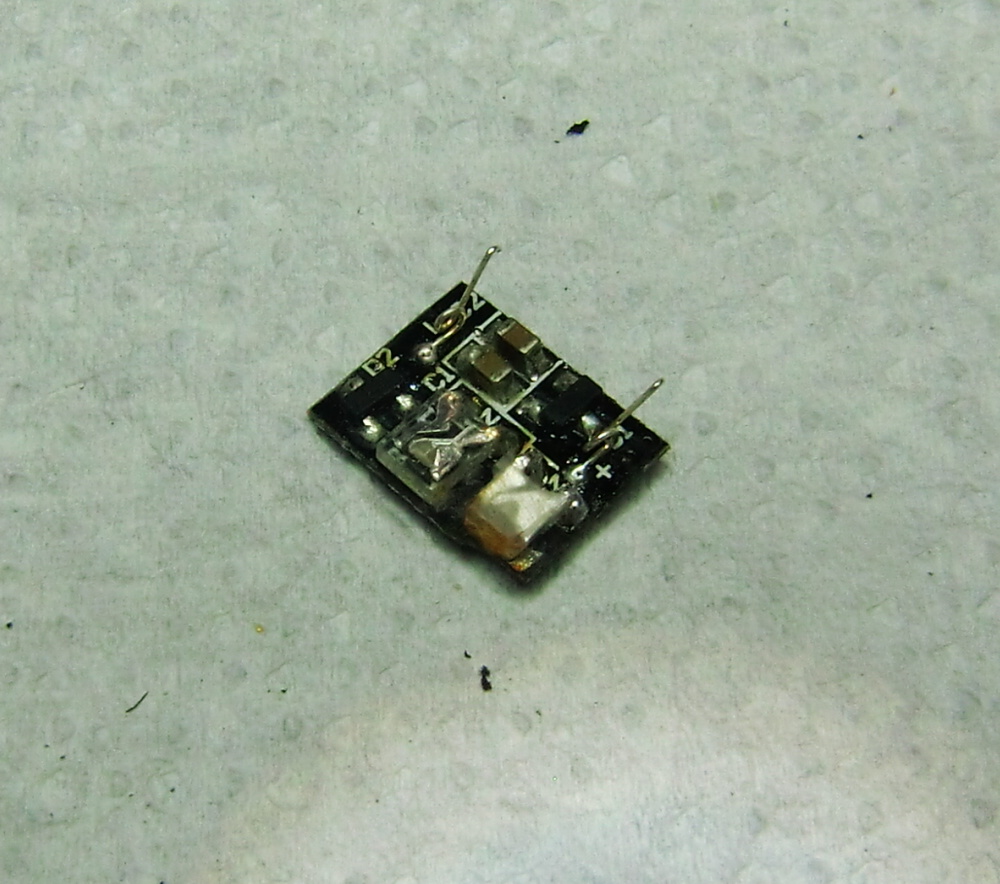

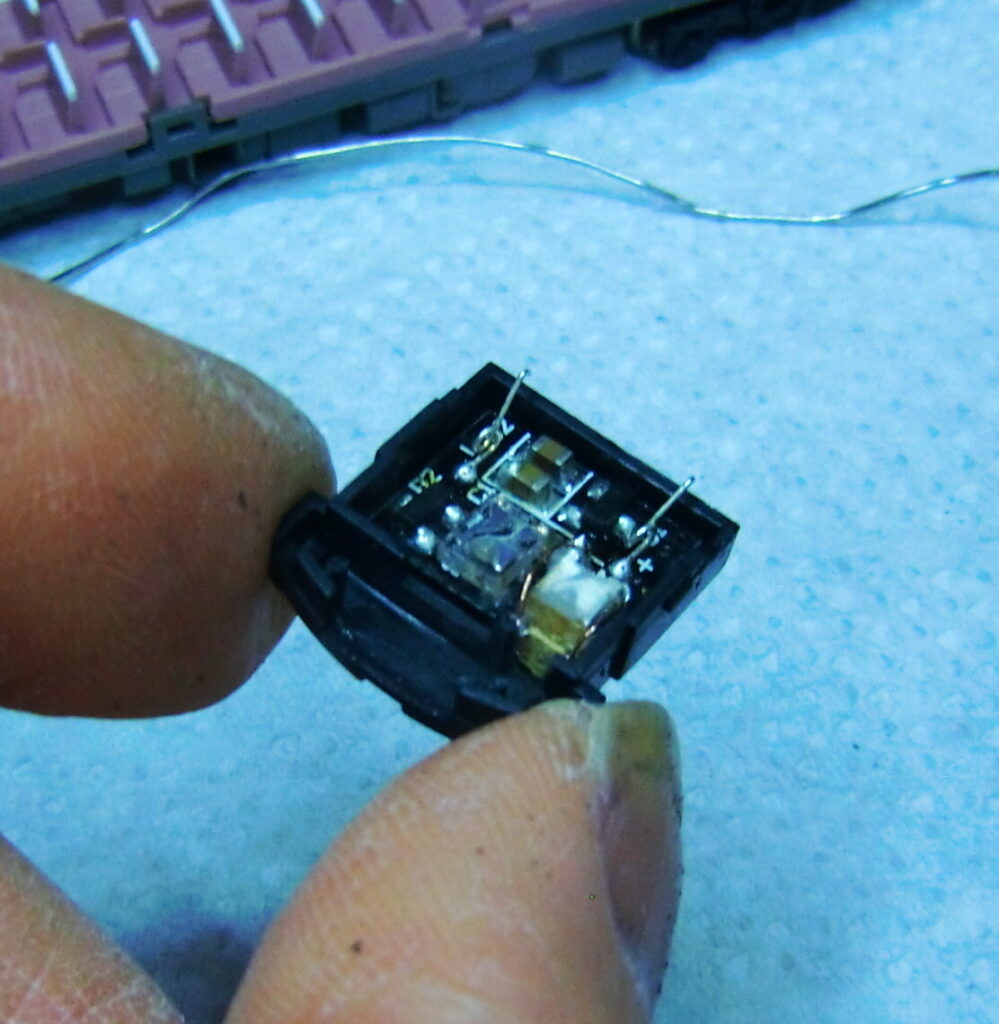

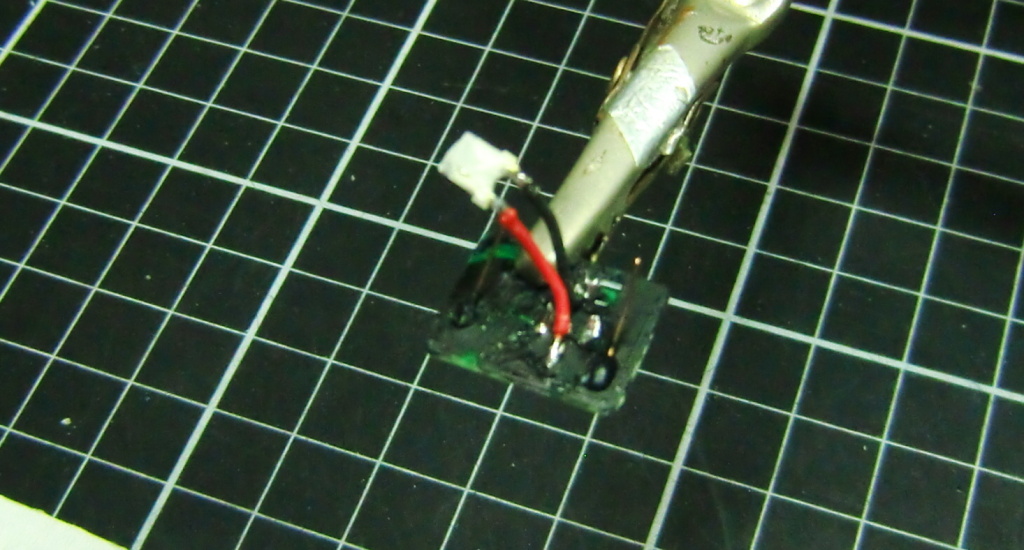

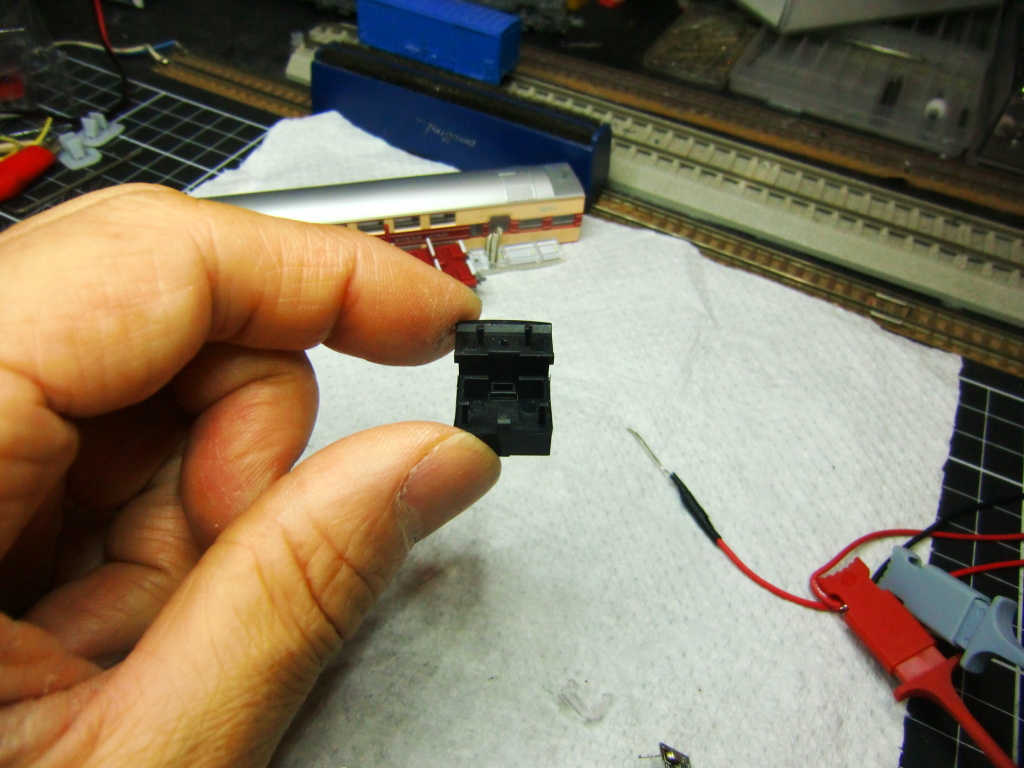

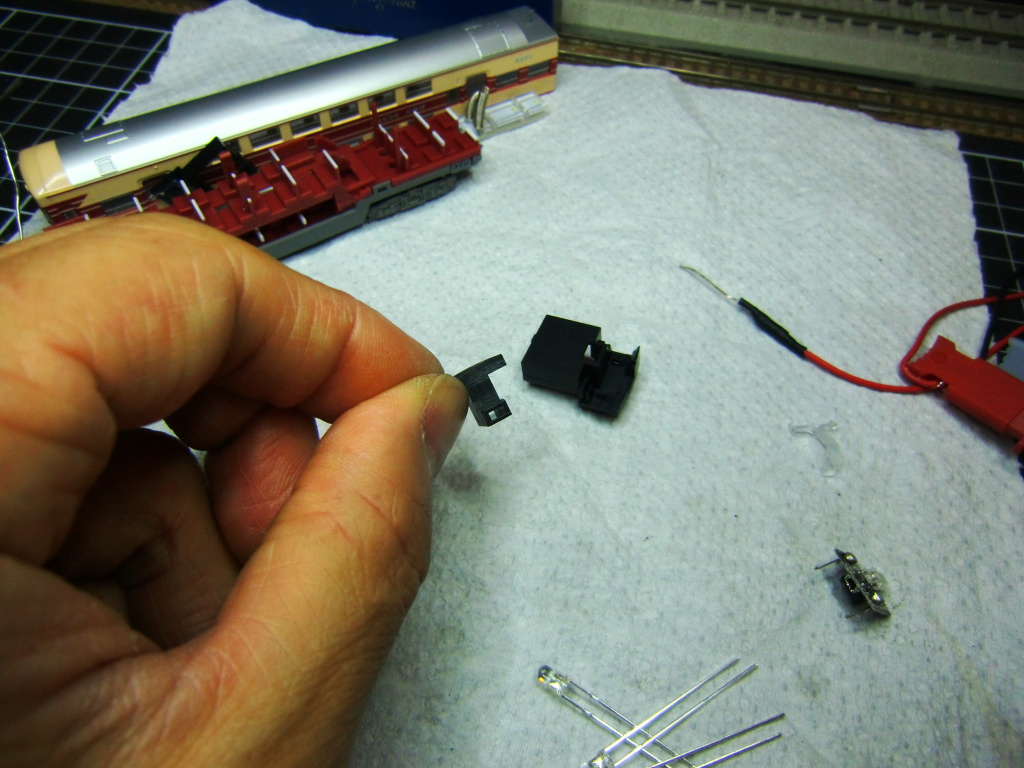

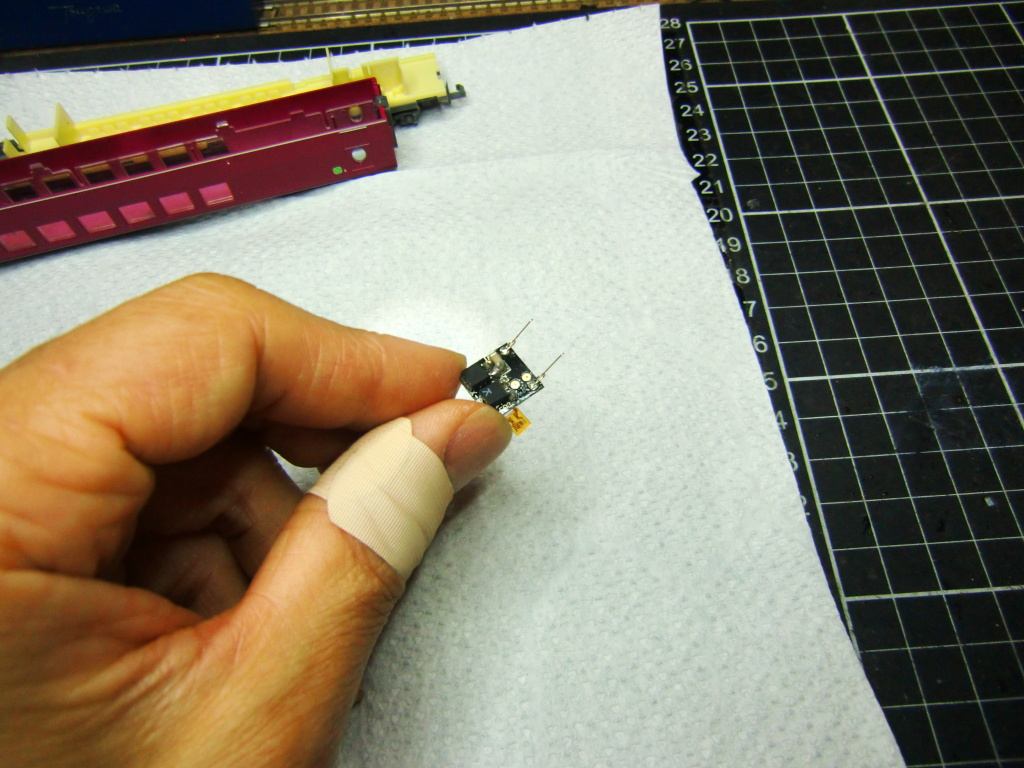

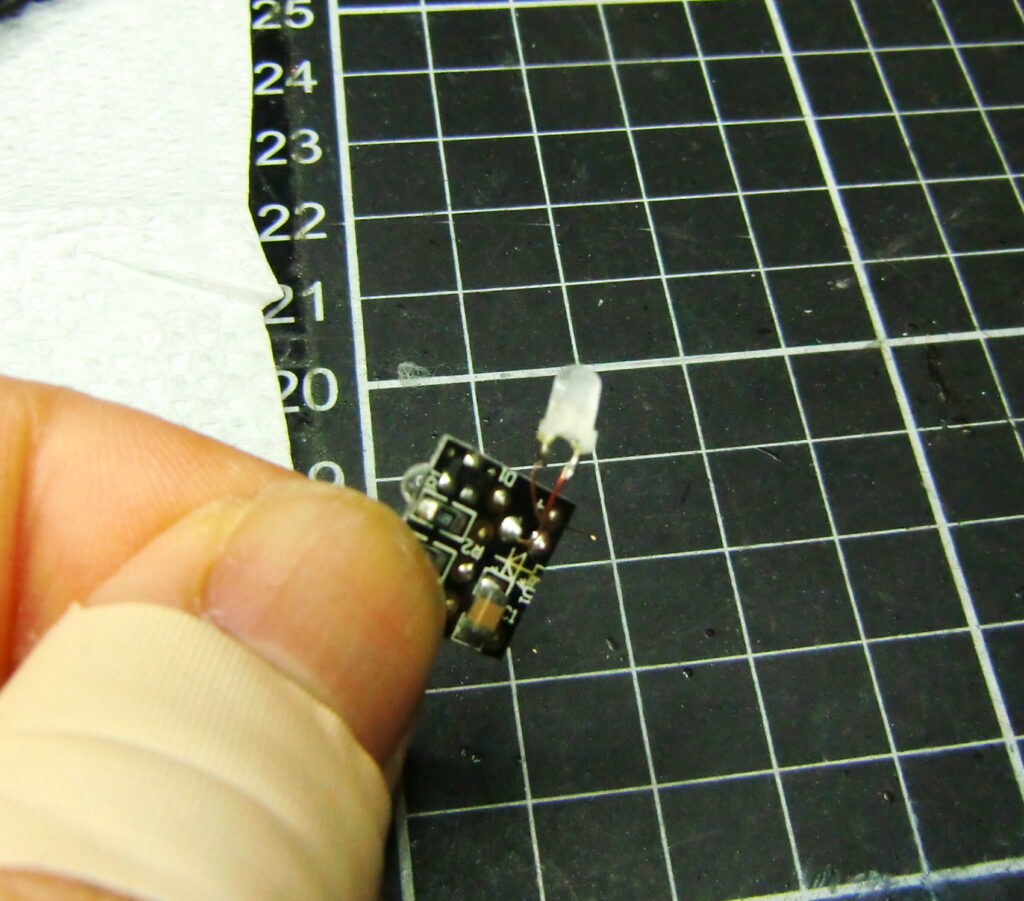

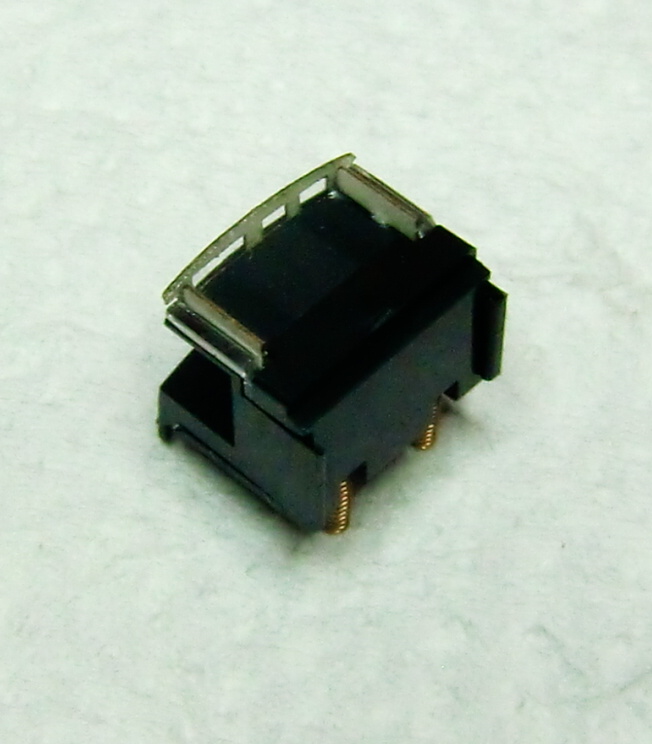

基盤横にマイクロスイッチを埋め込みます。

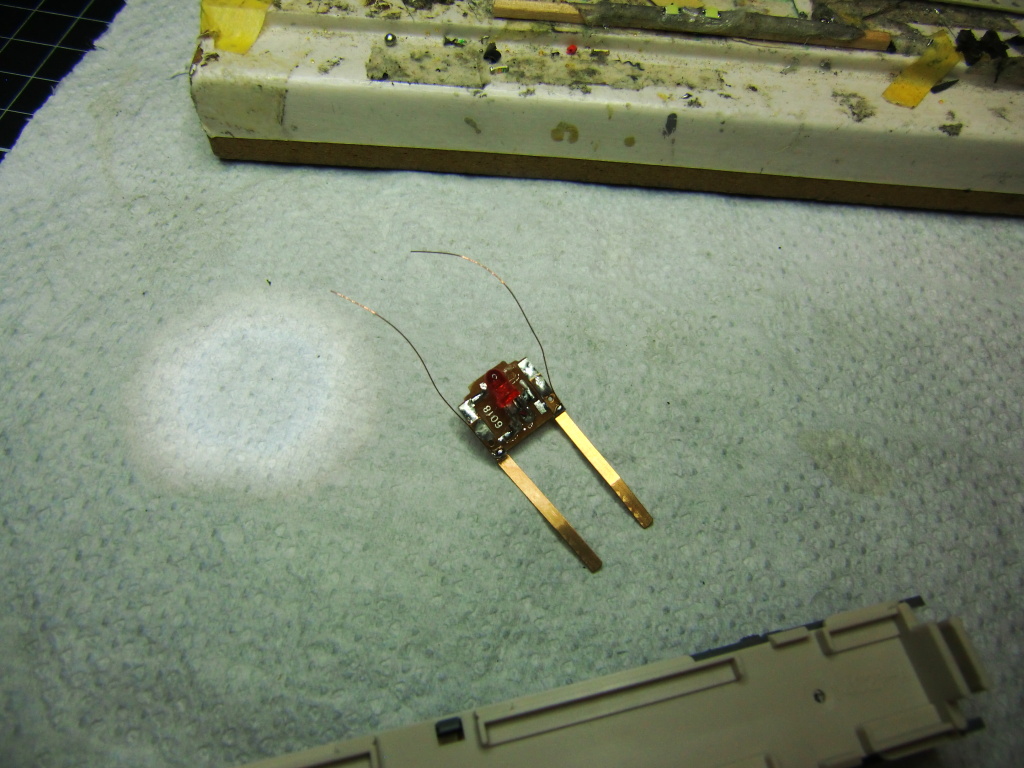

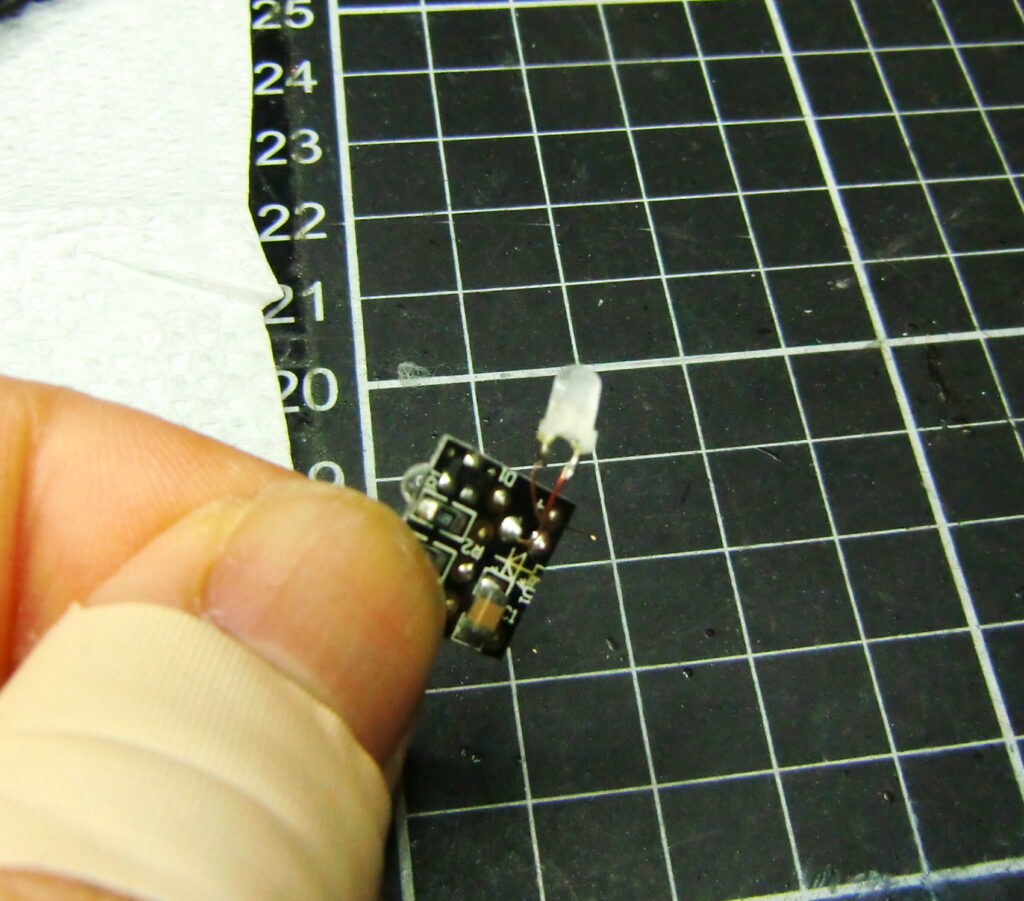

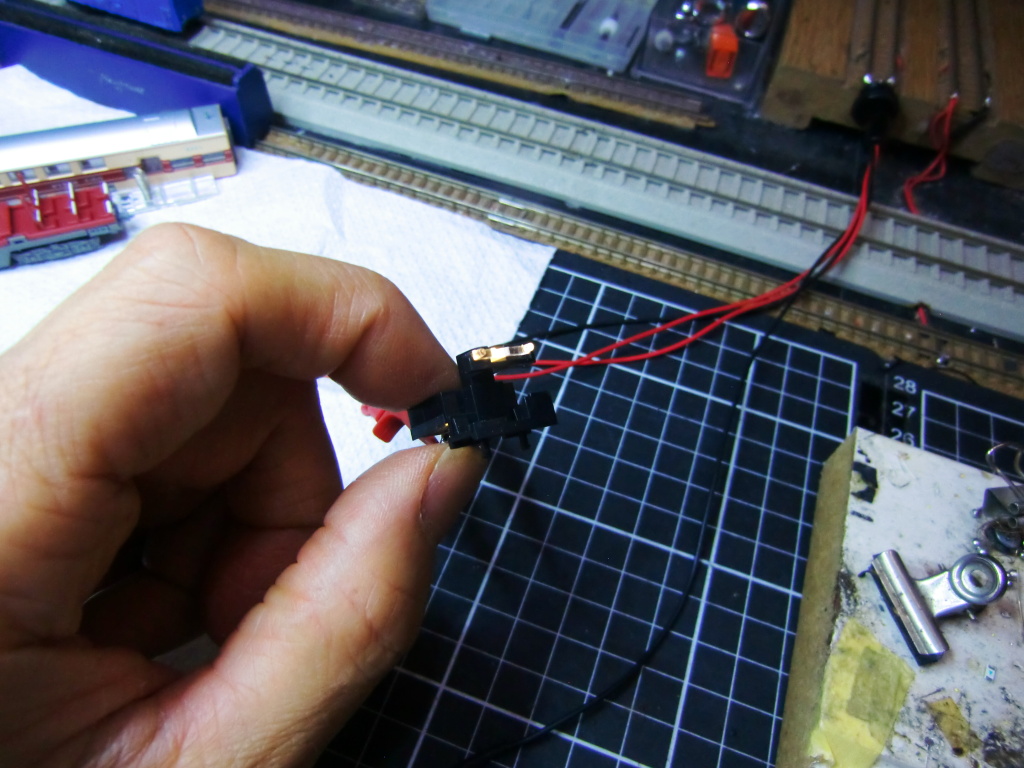

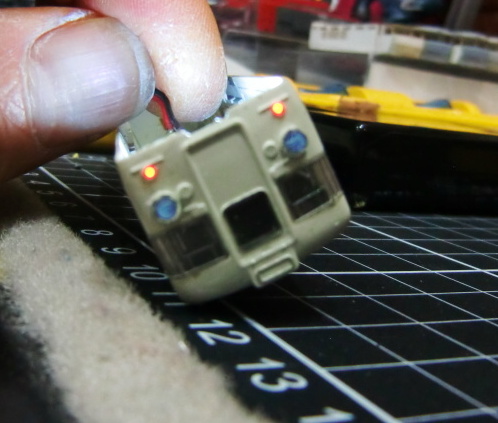

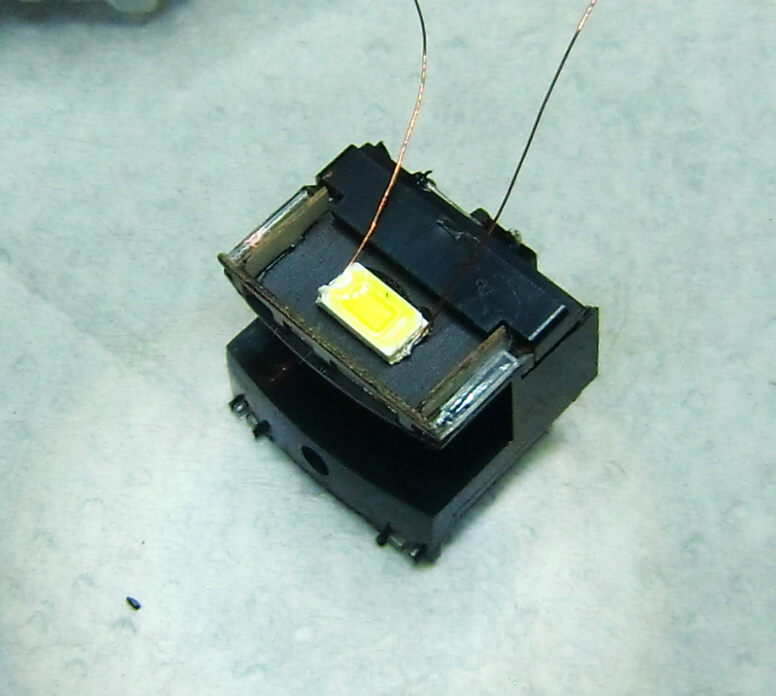

テール用のチップLEDを結線しておきます。

まずは、先に印をつけた位置に簡易固定します。最終的な位置の微調整は一番最後に行います。

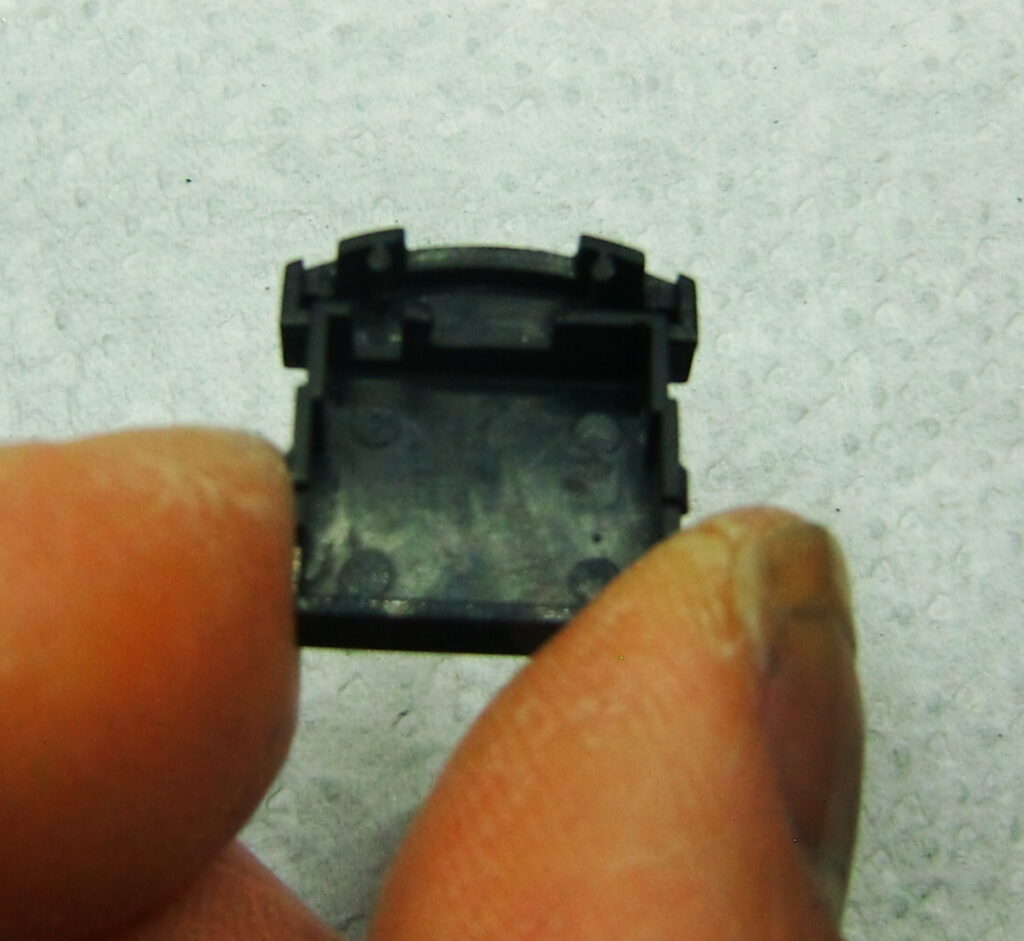

屋根内側の一部をカットしてスイッチと干渉しないようにします。この処理をしておかないとボディーが浮いて閉まりません。

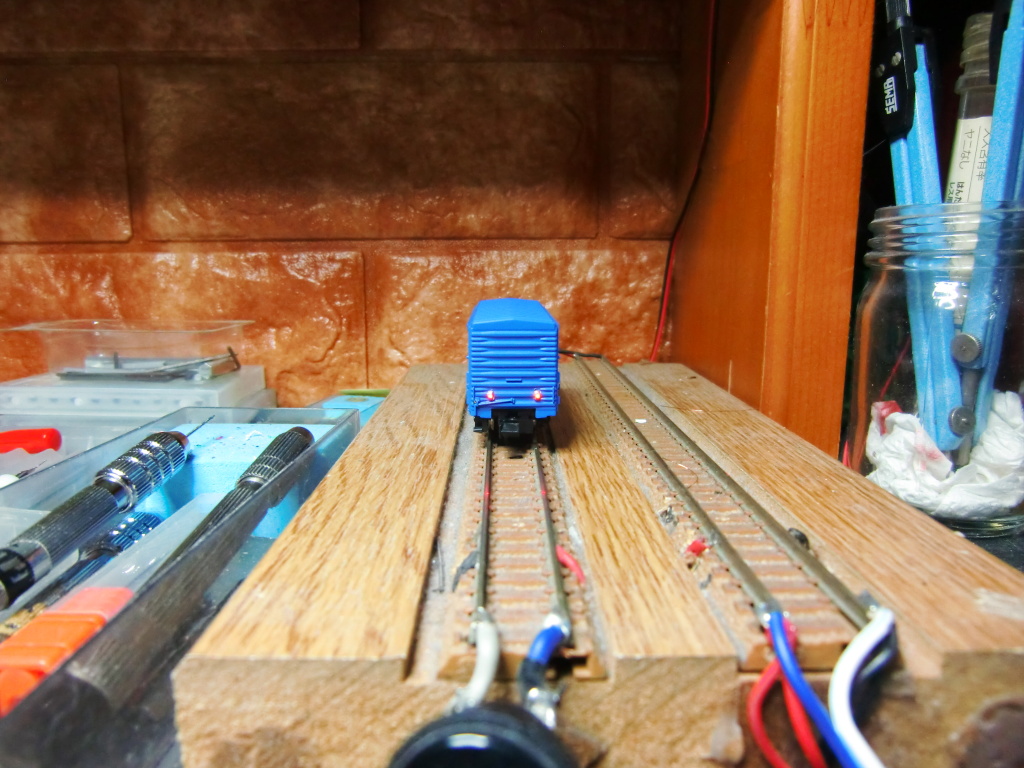

左右の光量バランス調整も終わり、作業完了でございます。

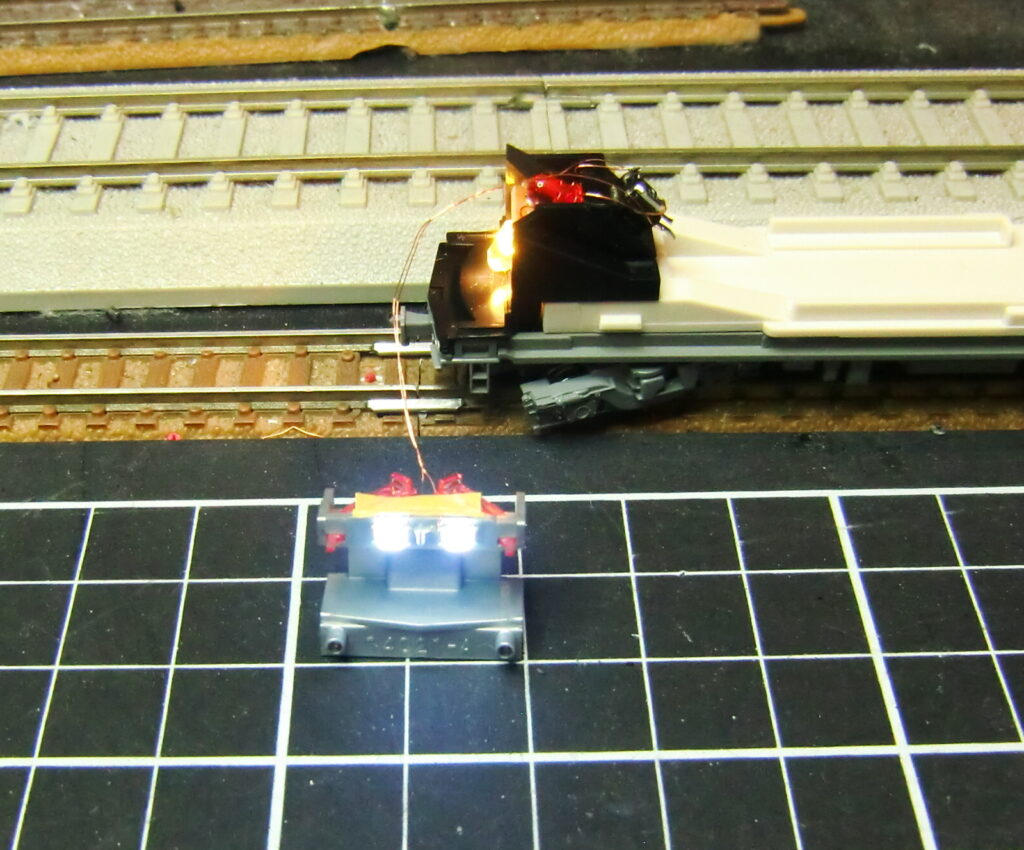

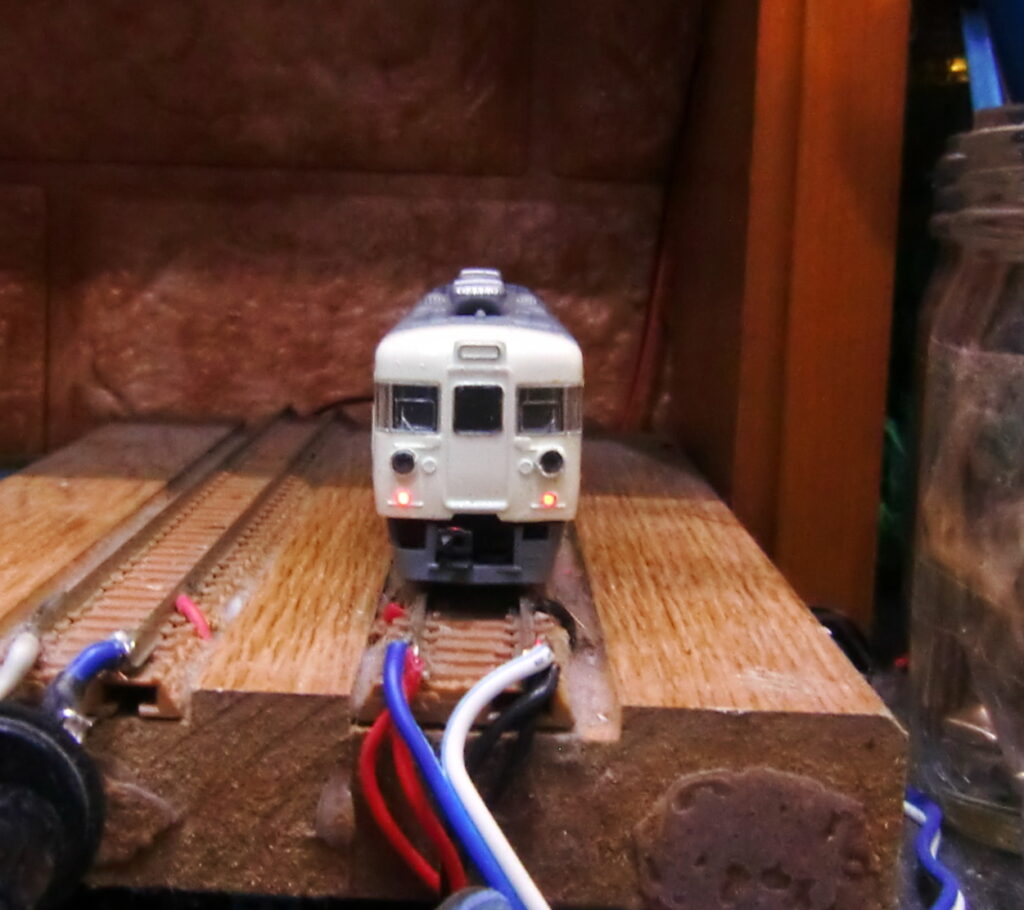

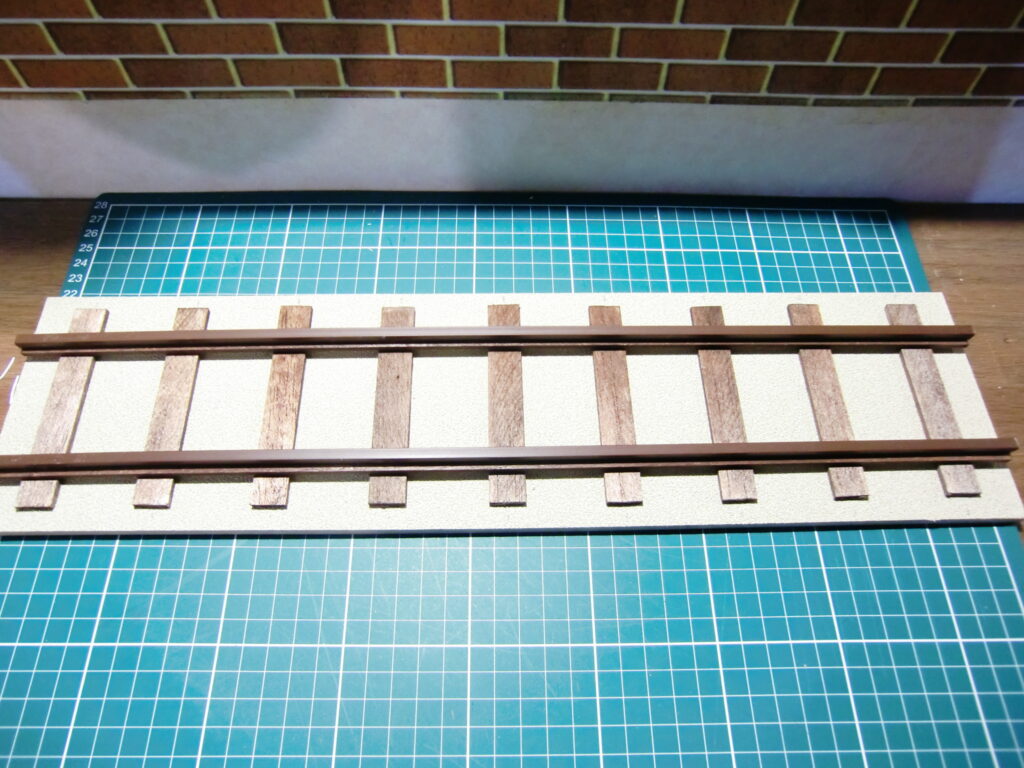

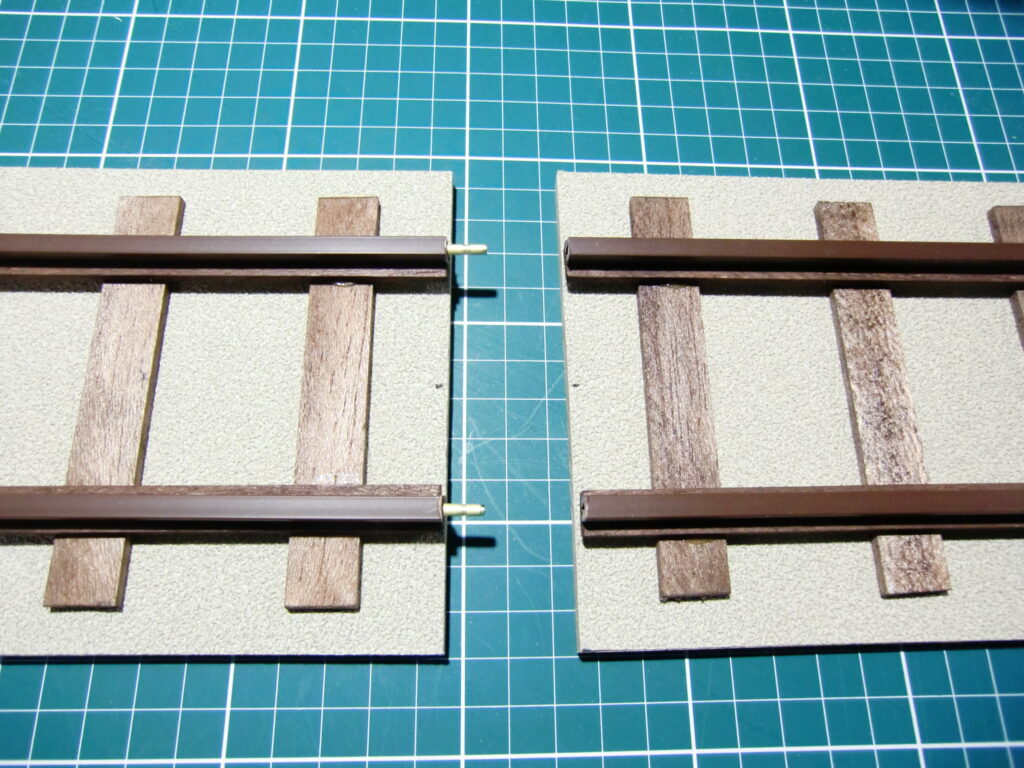

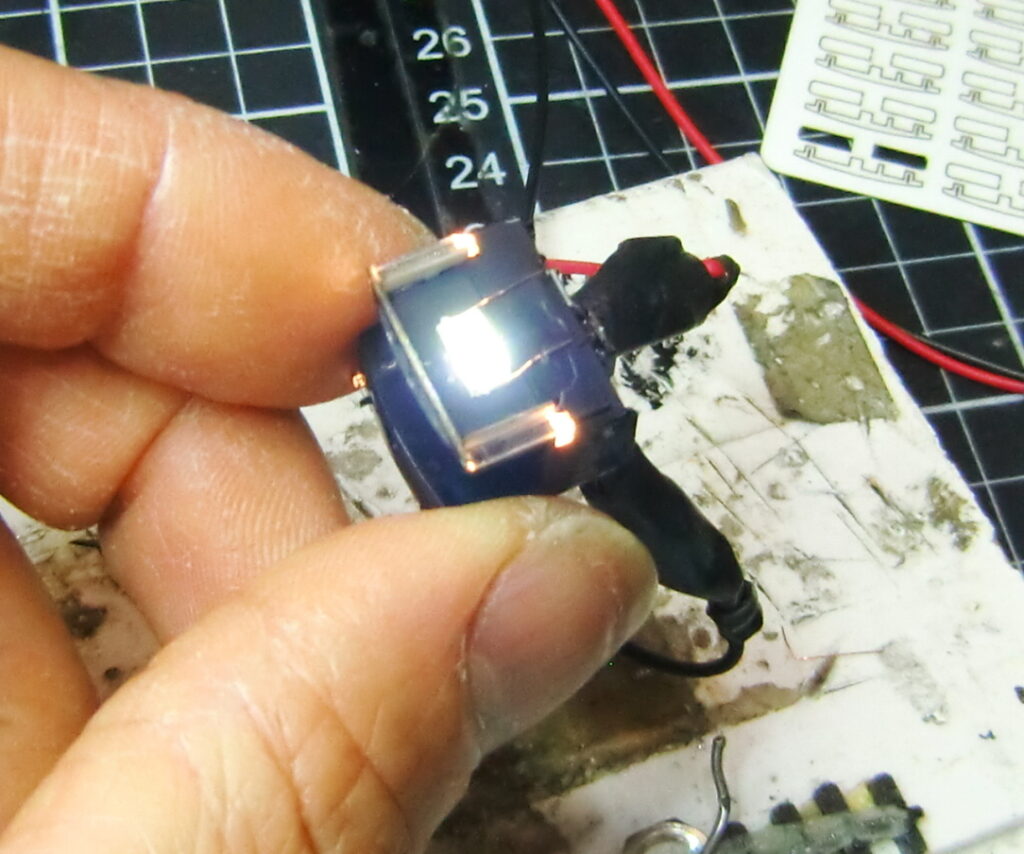

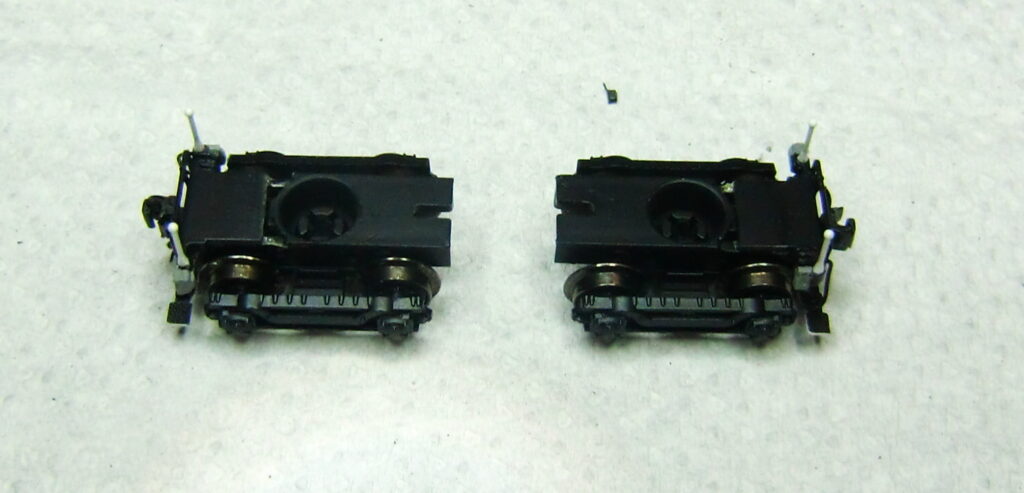

今回は、従来よりもさらに集電を安定させるための方法を採用しております。

テール点灯の作業が完了しました。

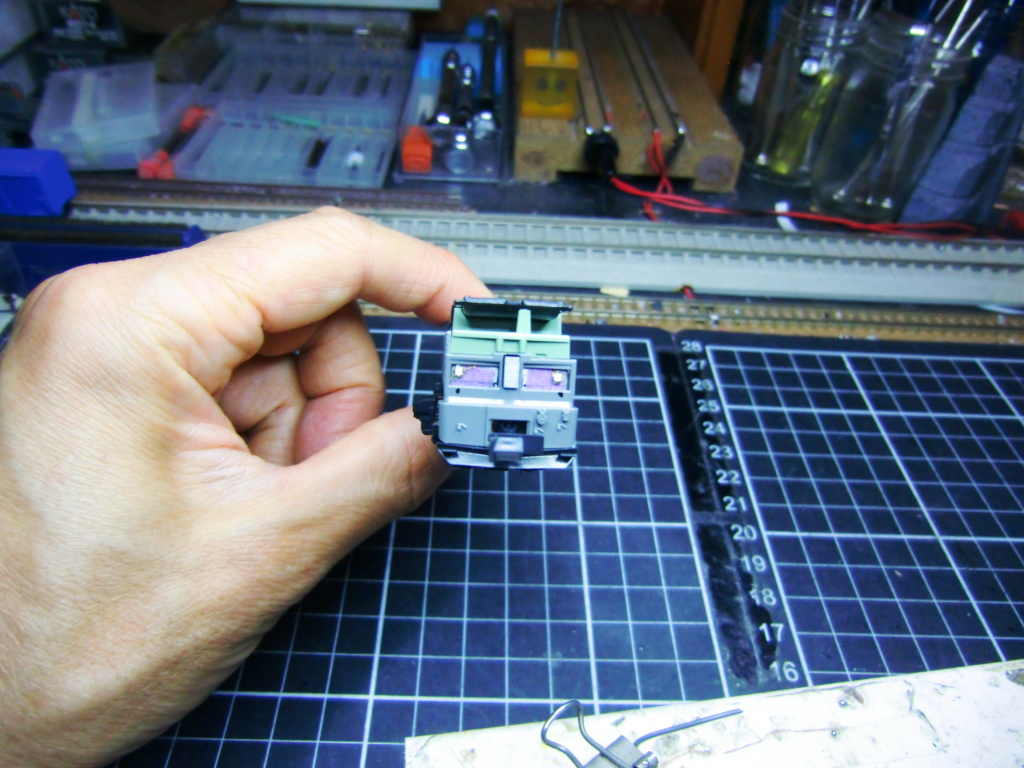

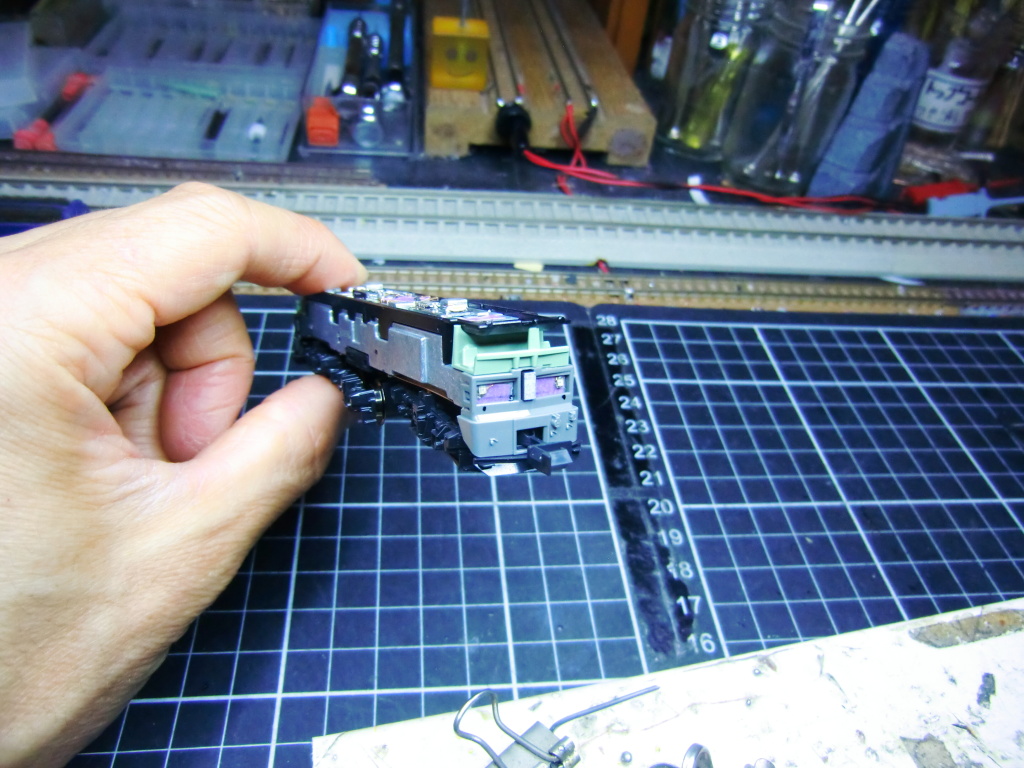

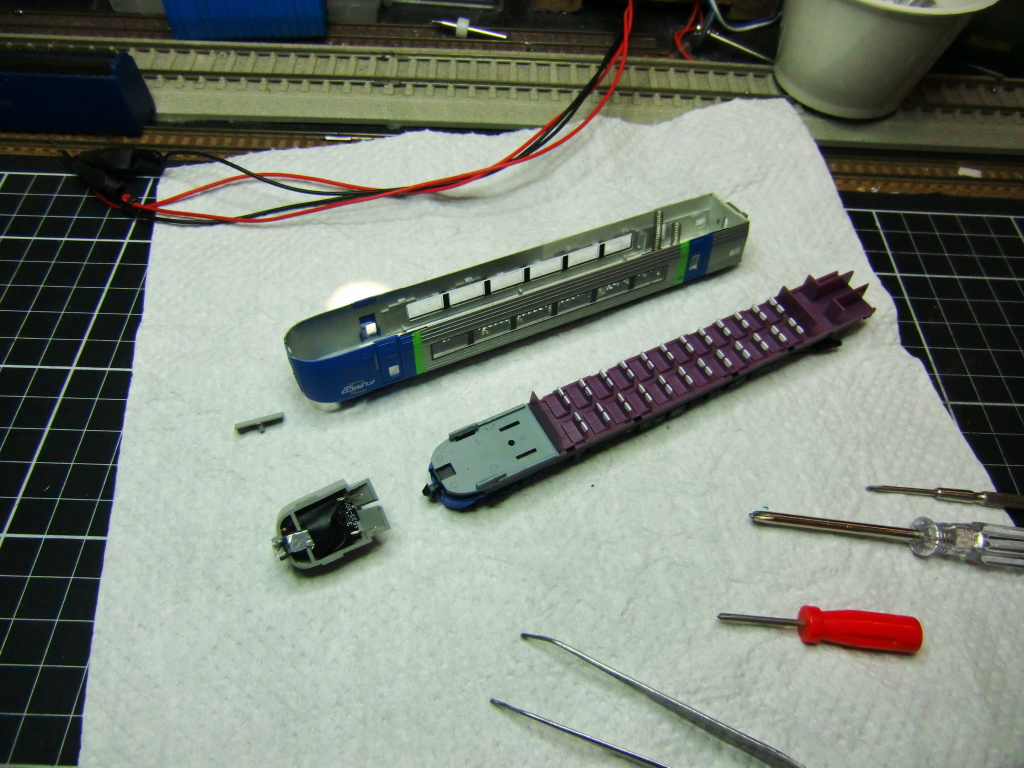

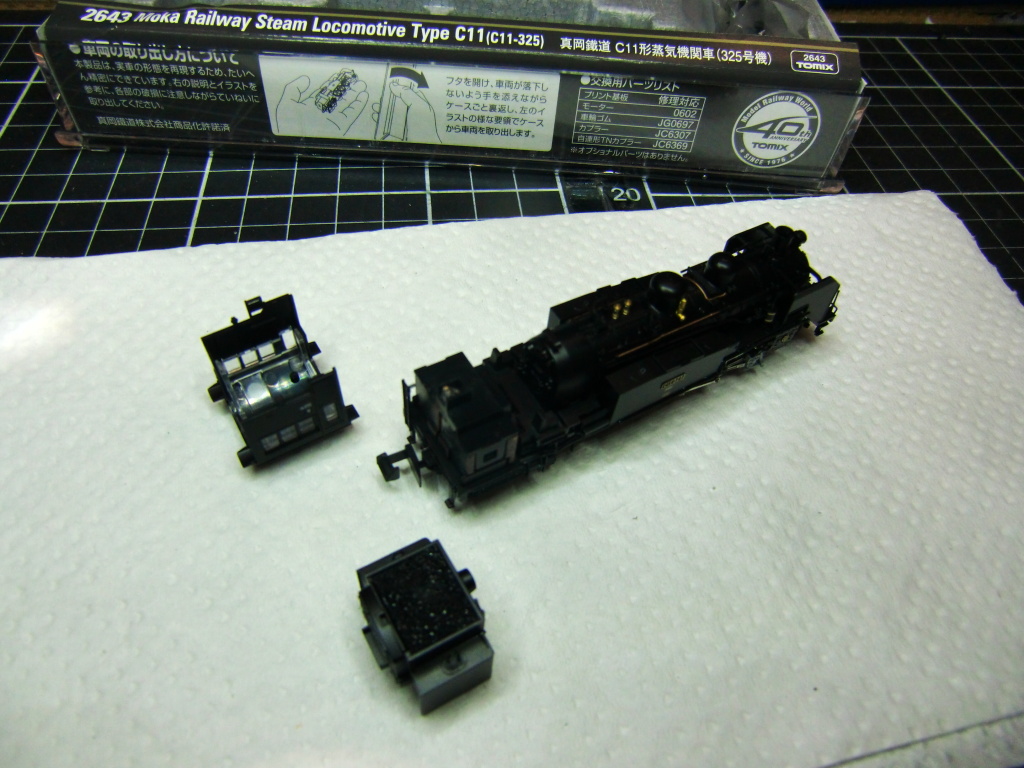

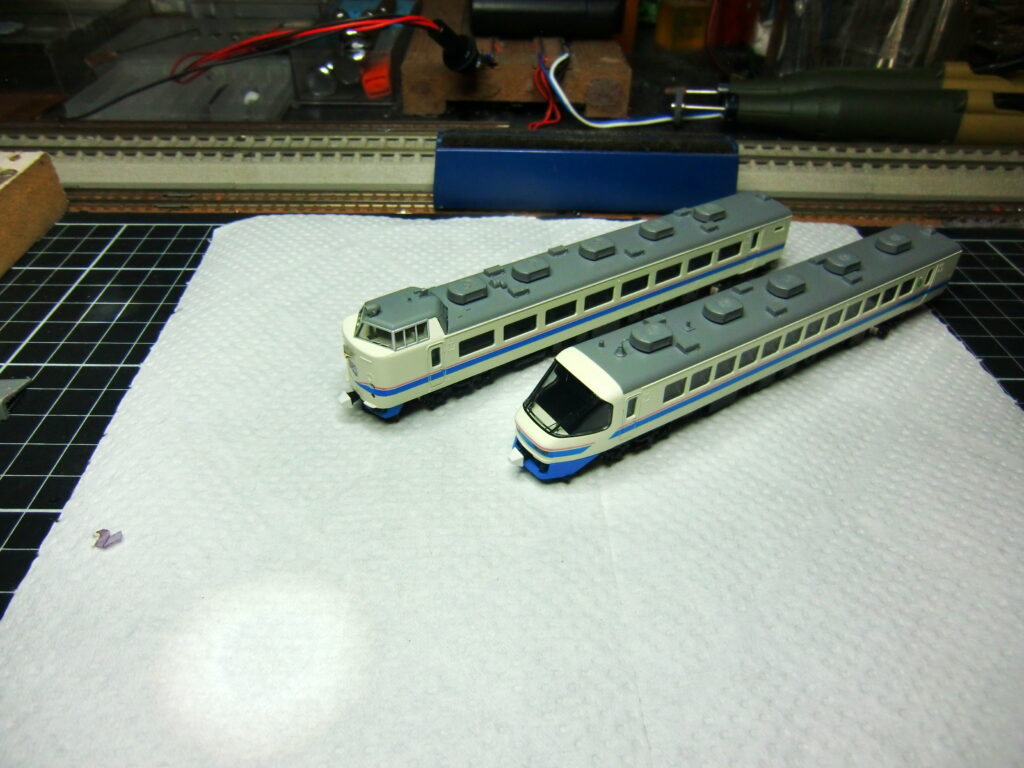

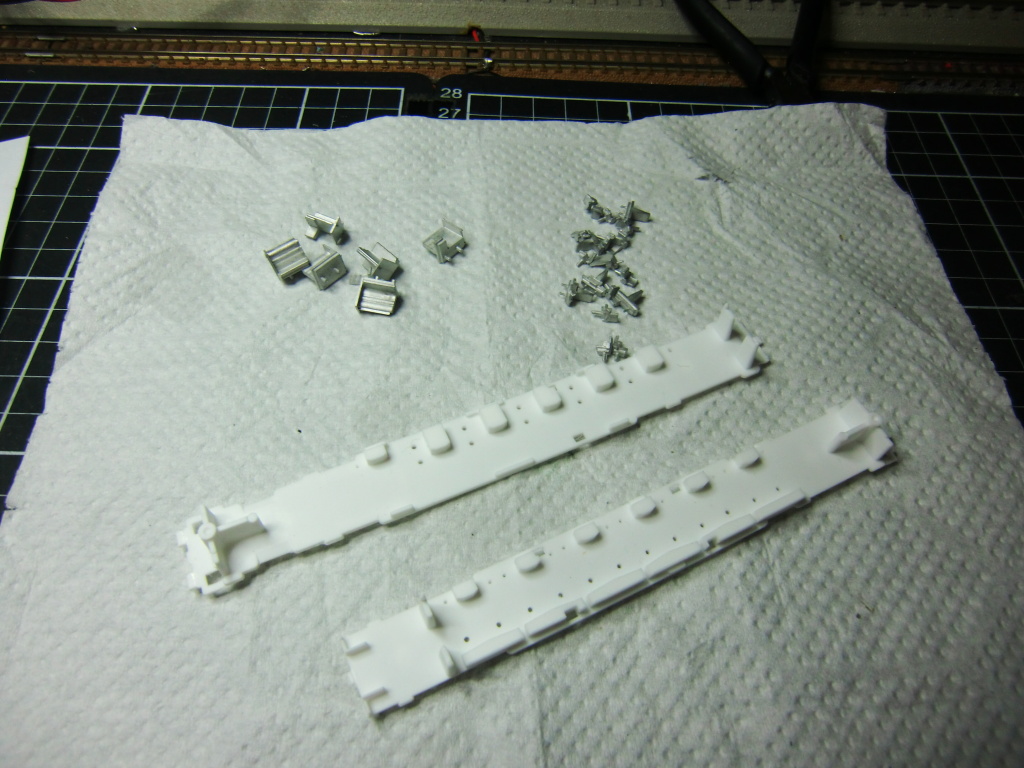

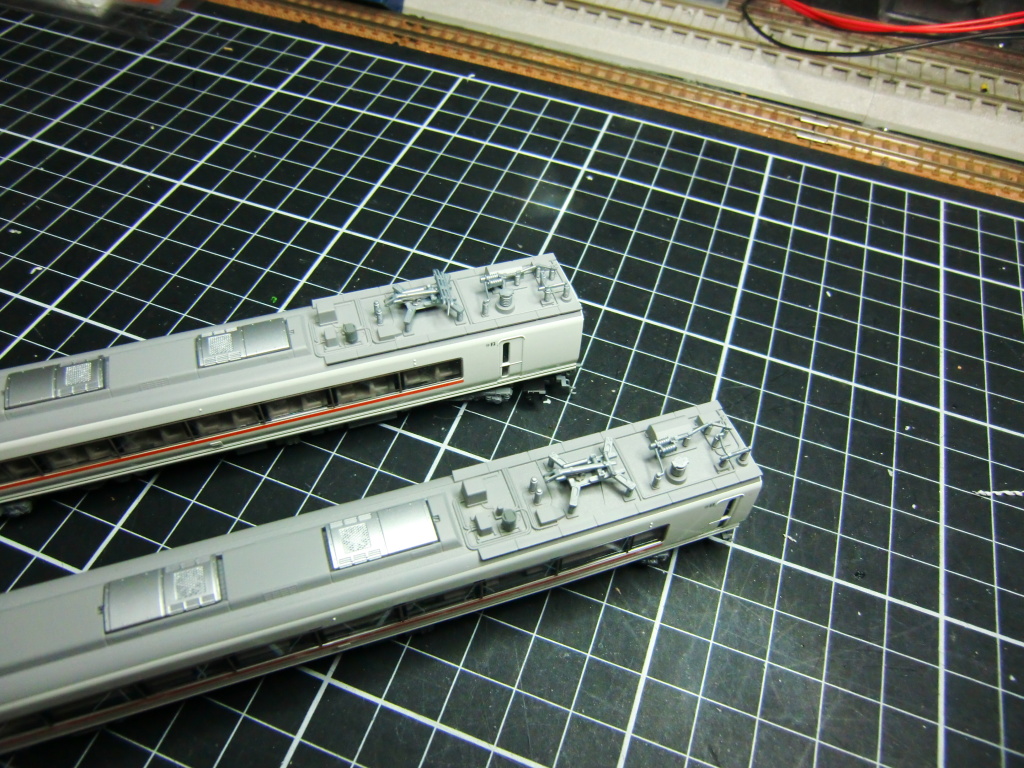

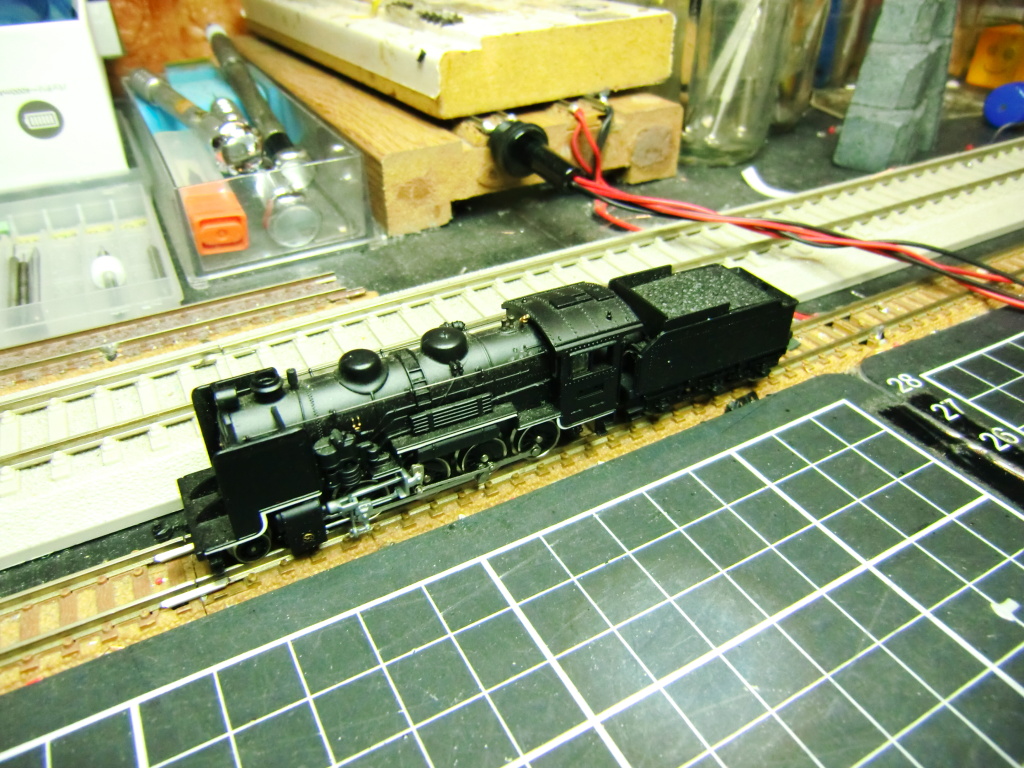

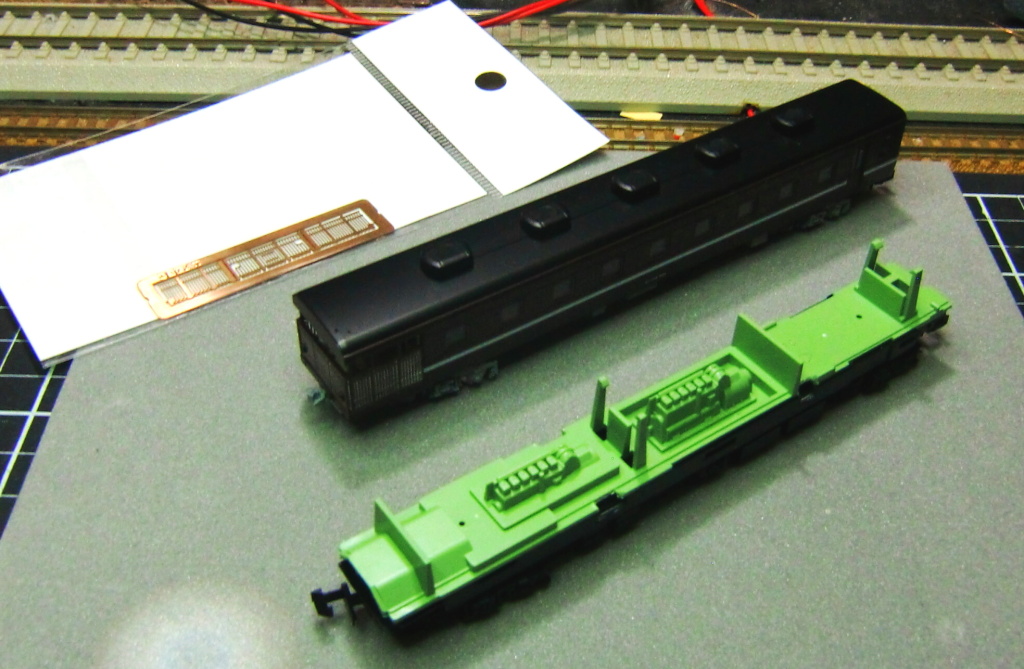

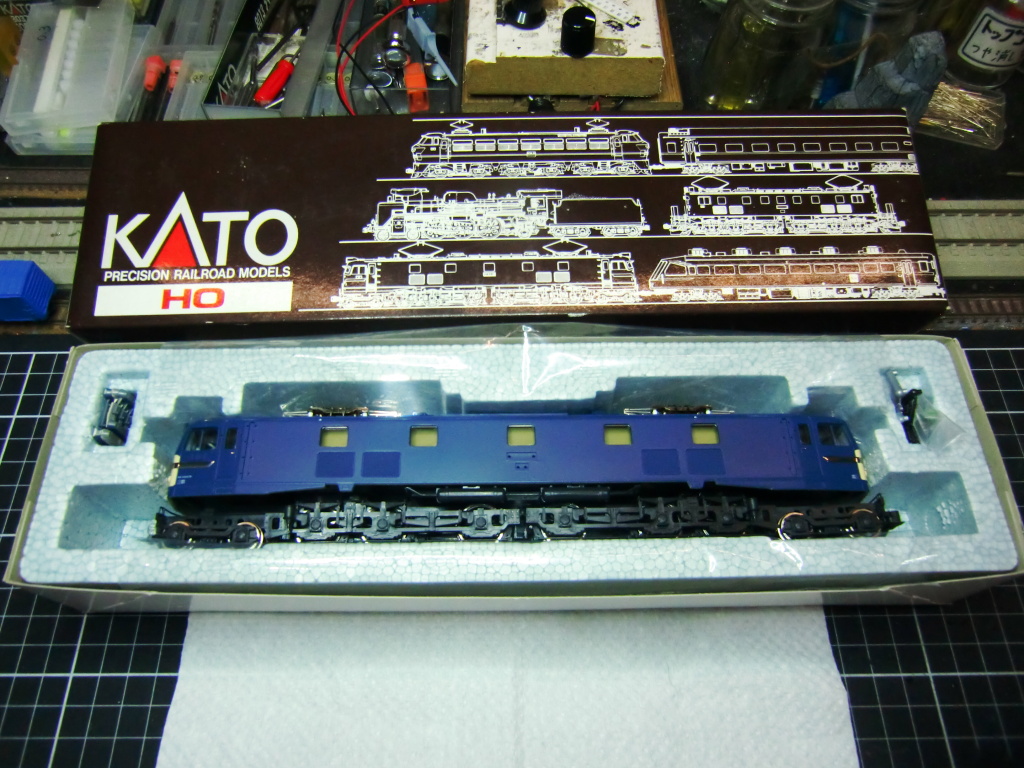

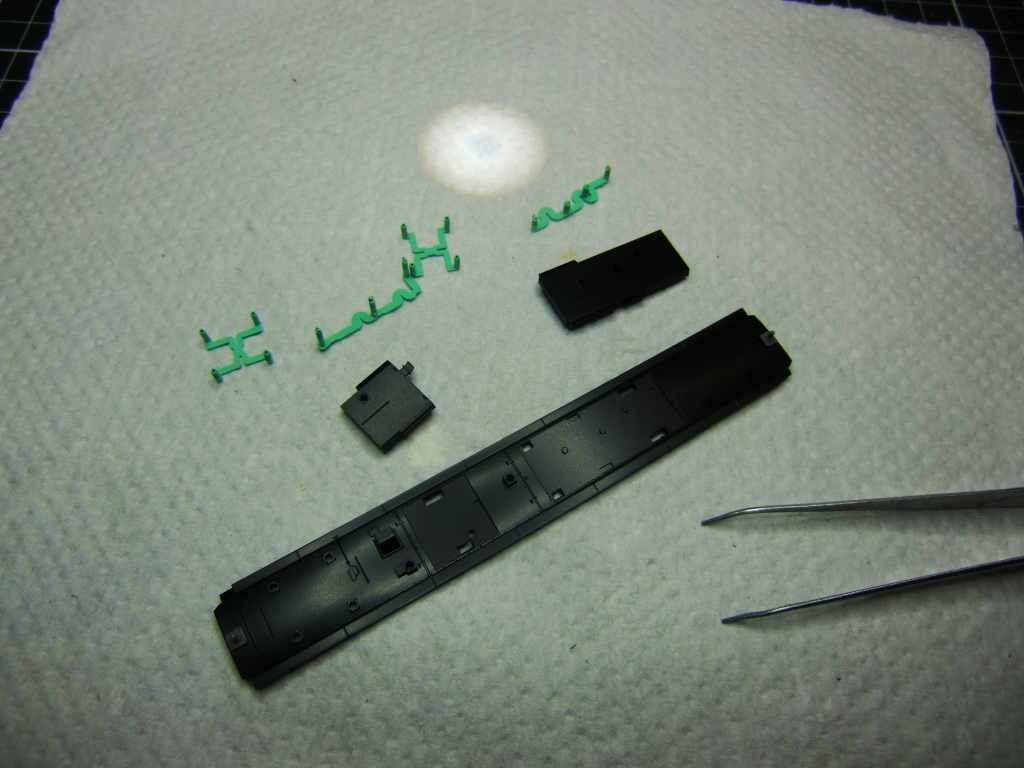

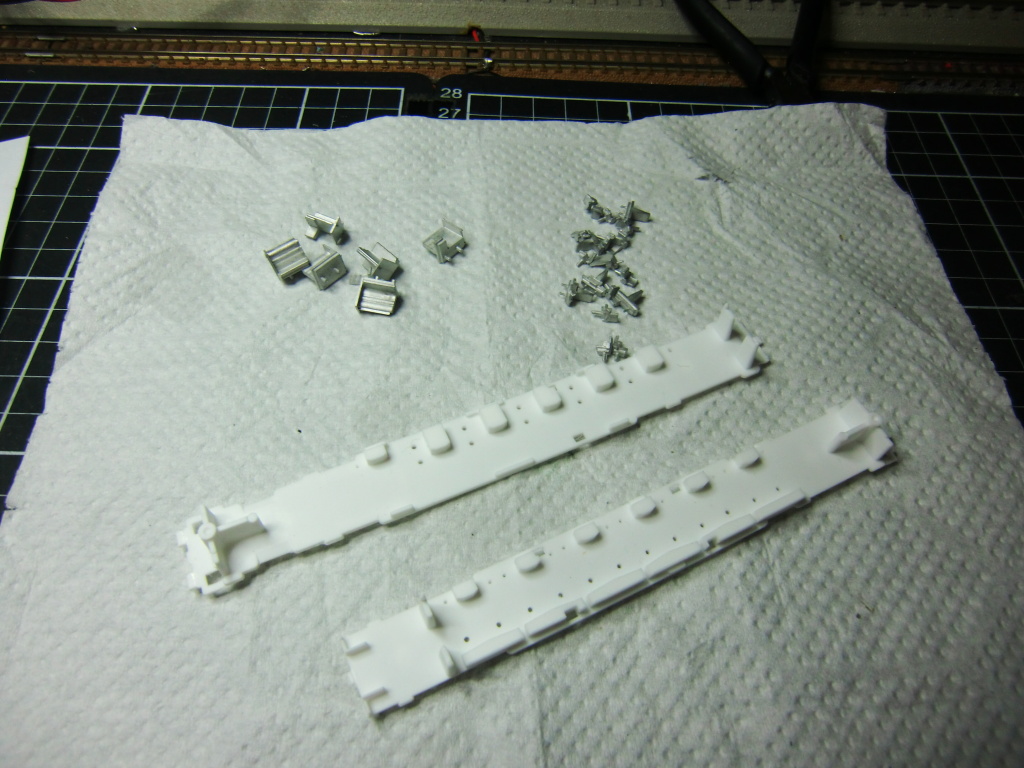

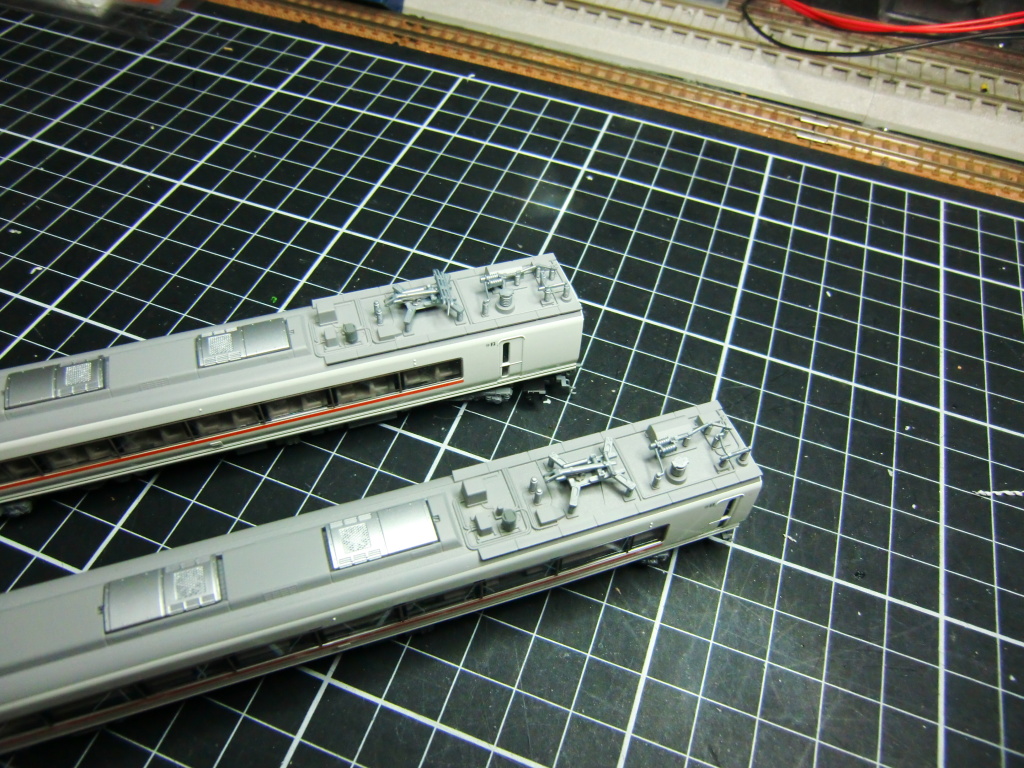

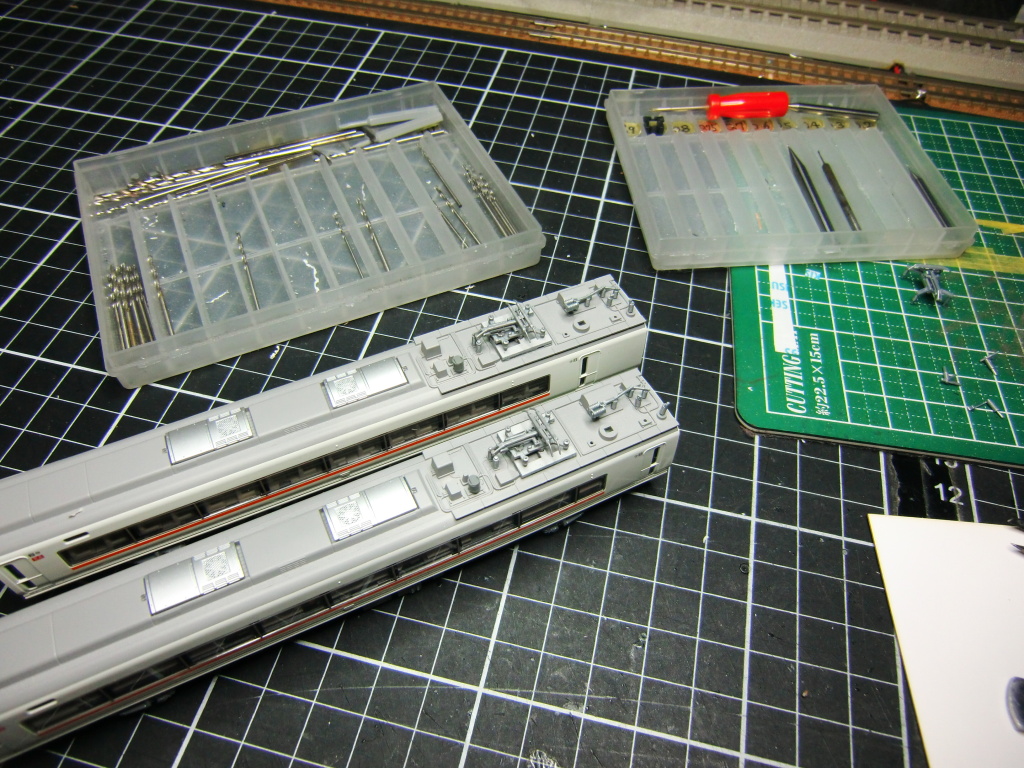

今回は上記の2台の機関車の朱里です。

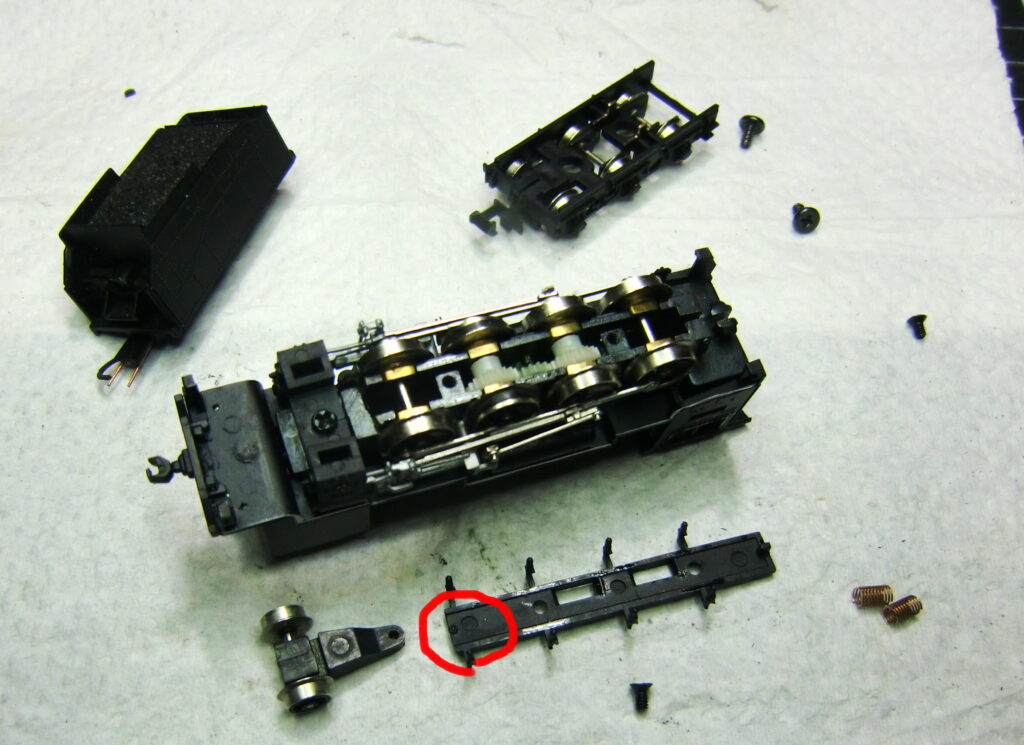

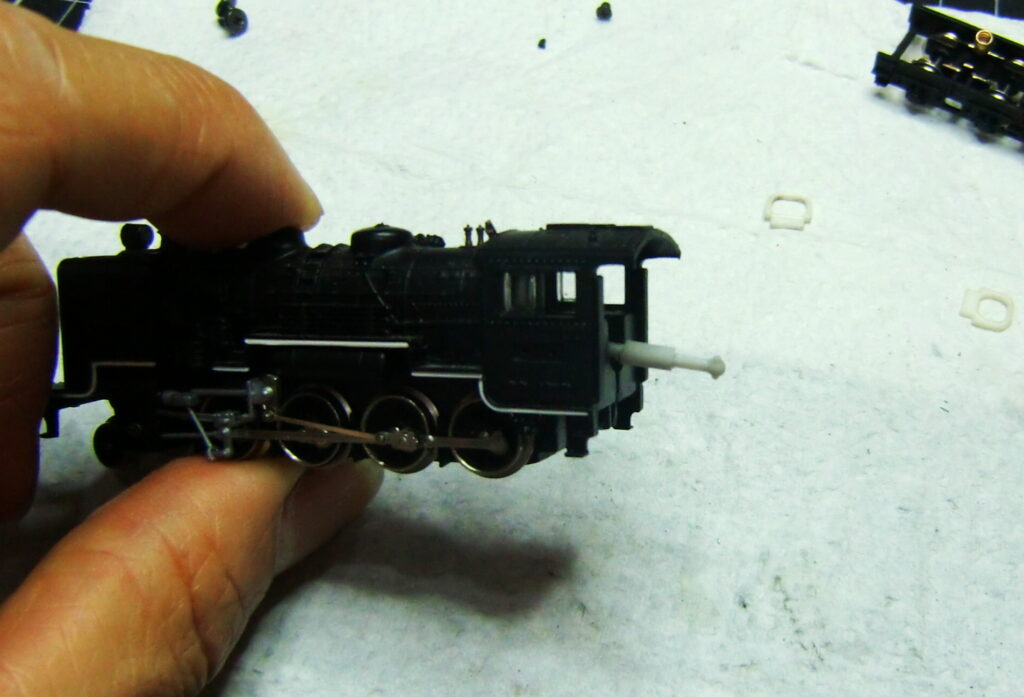

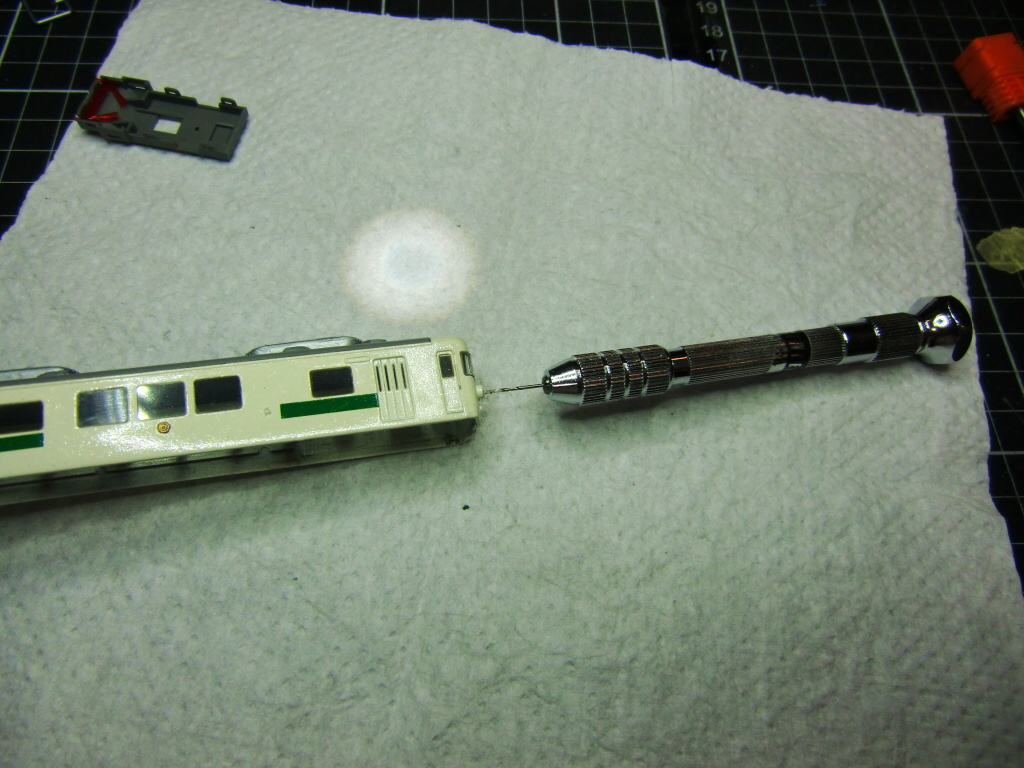

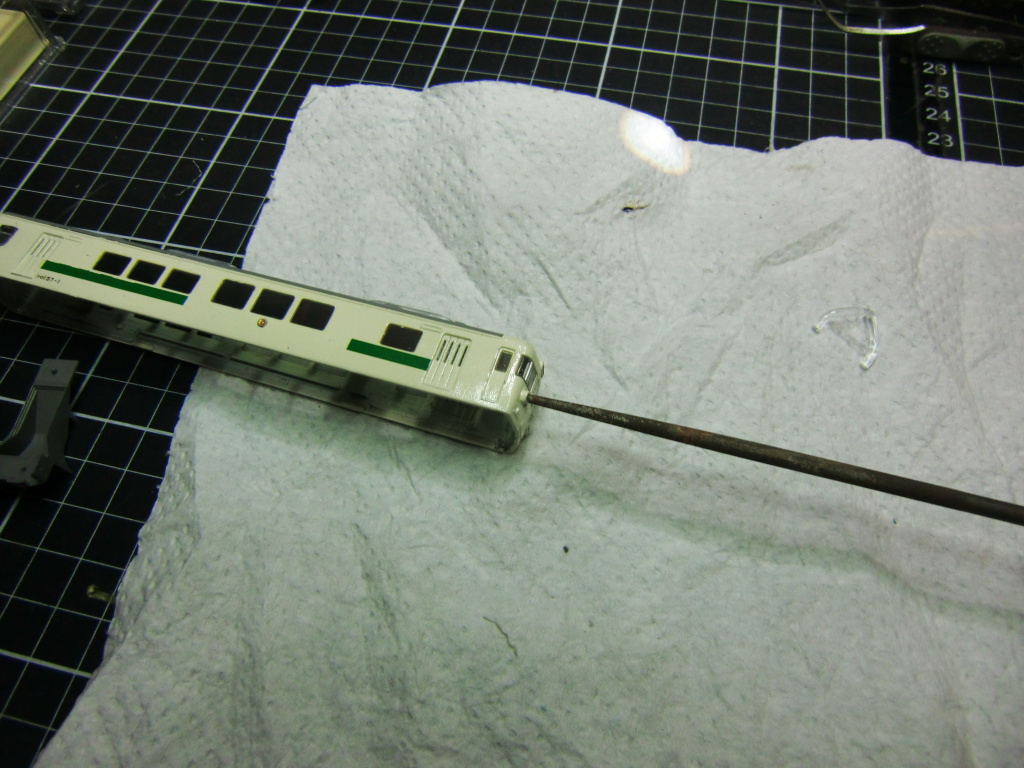

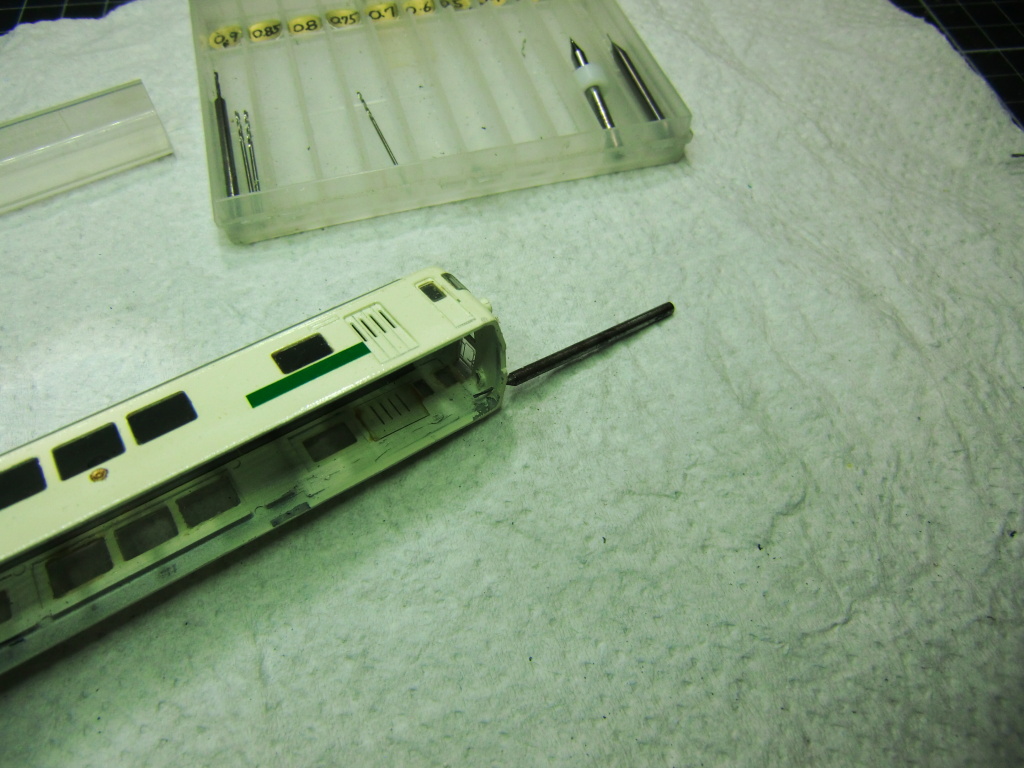

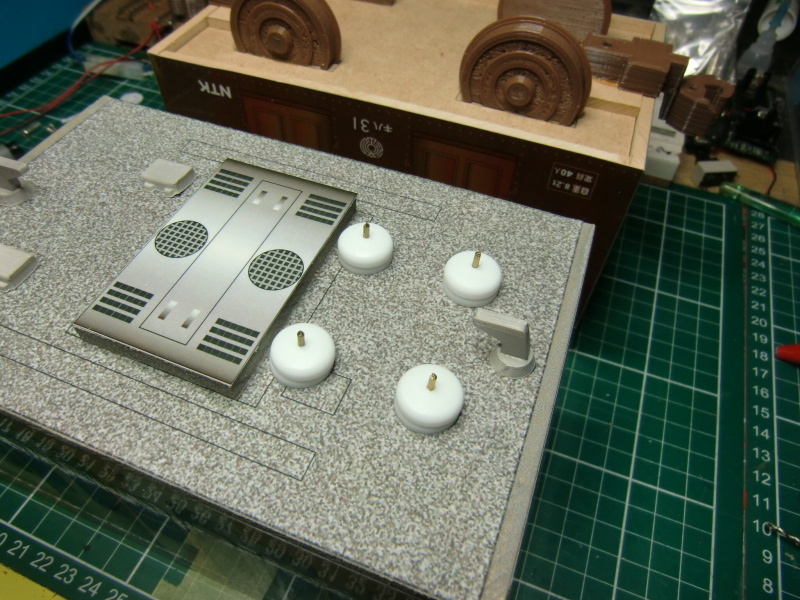

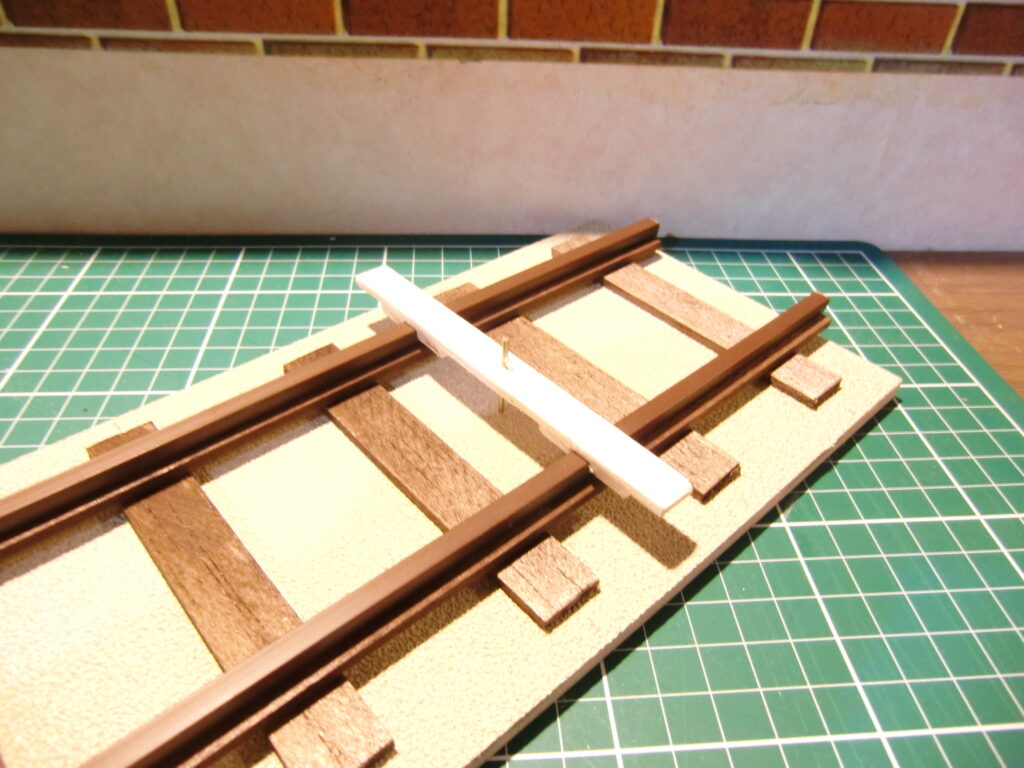

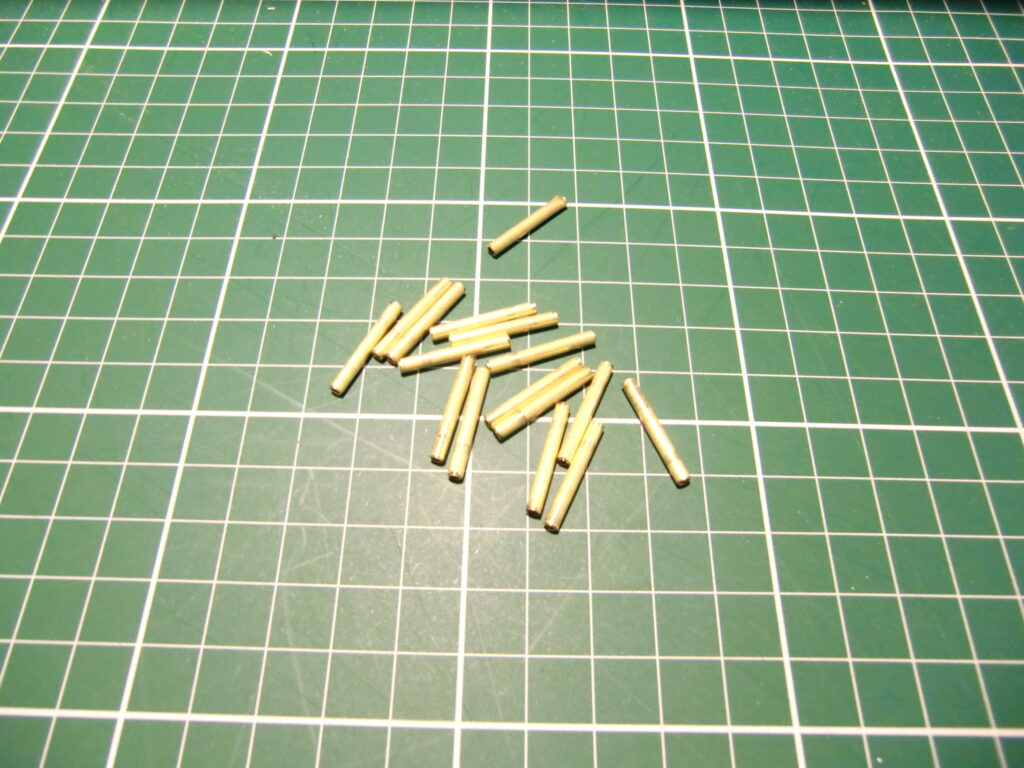

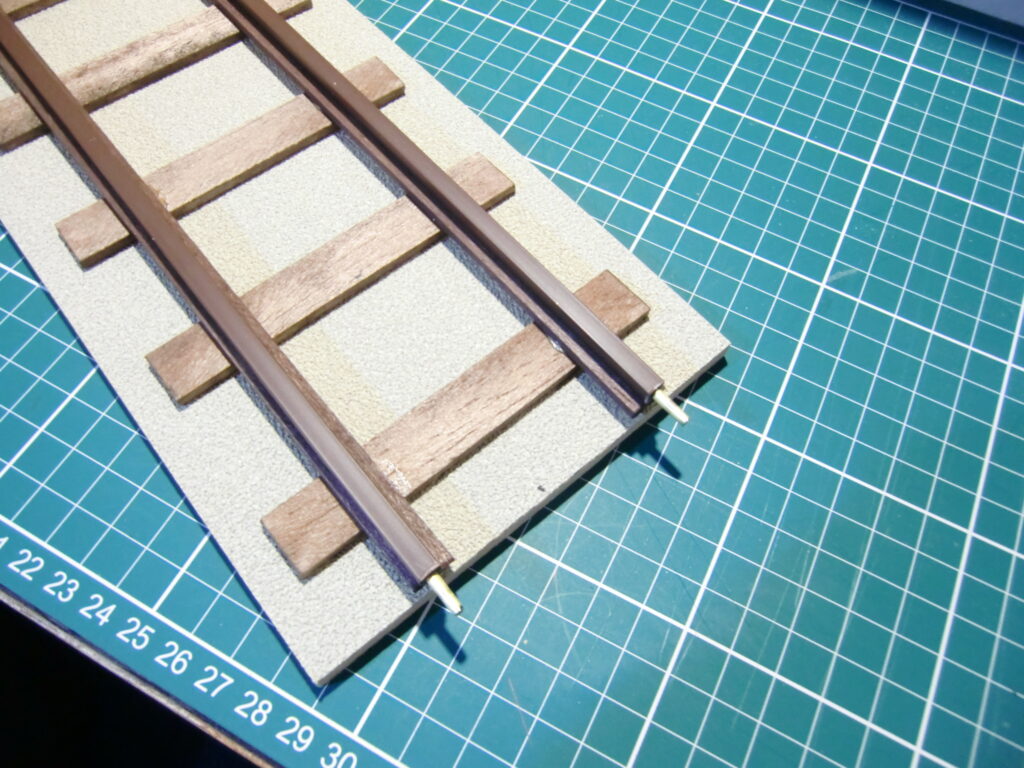

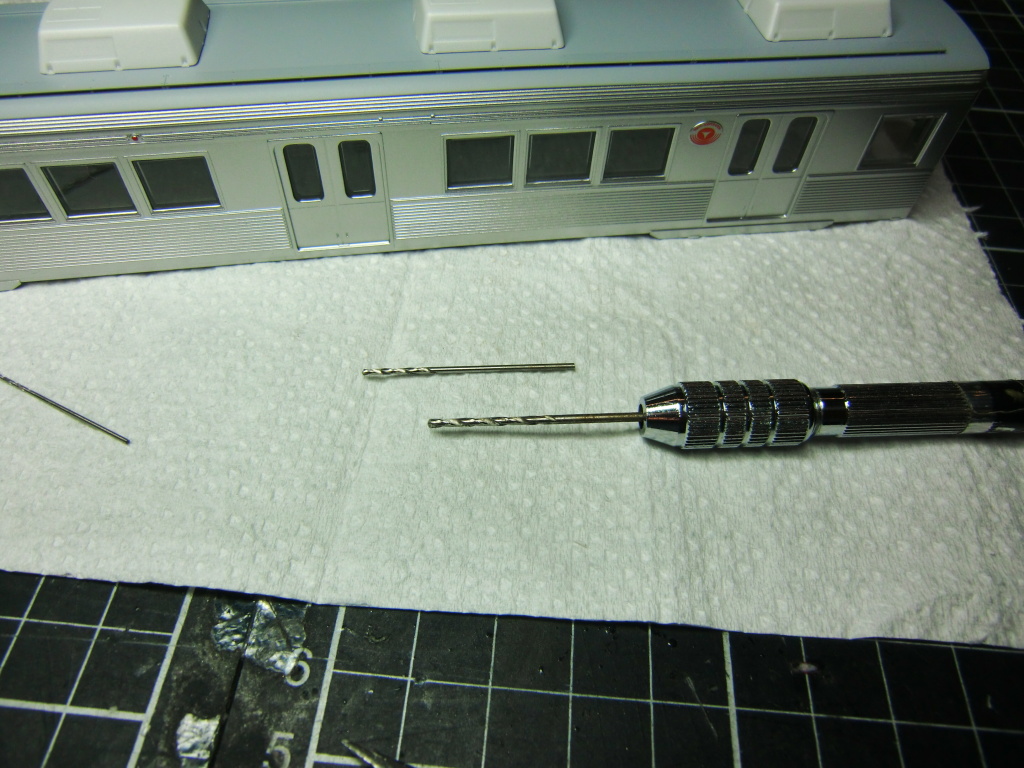

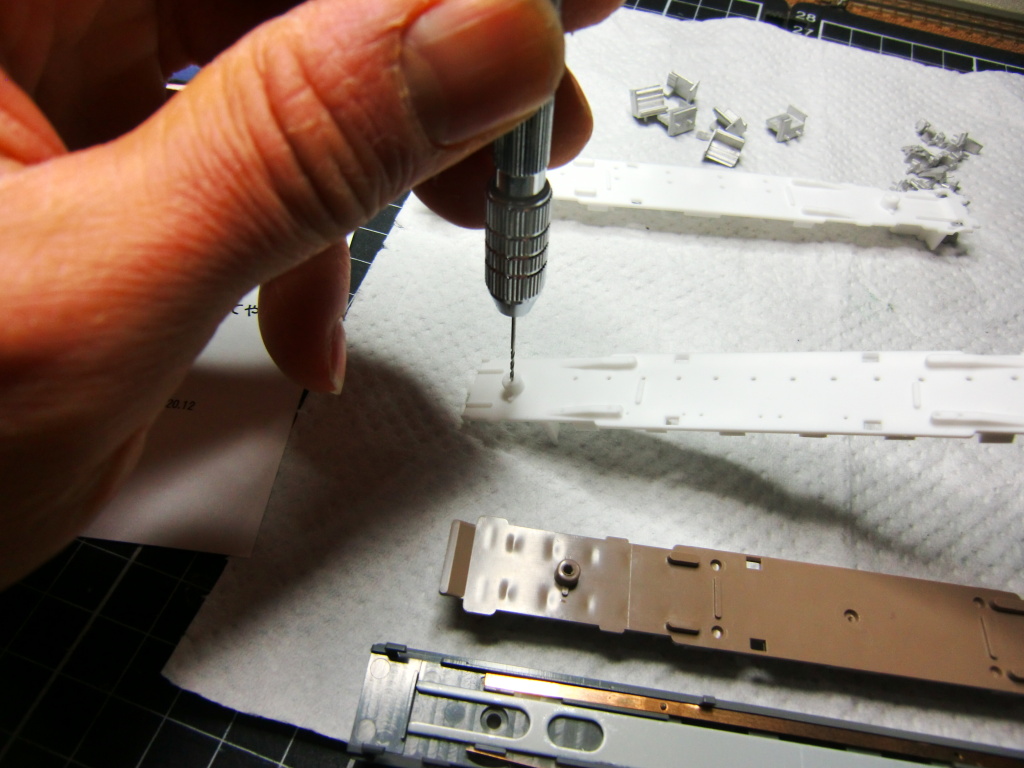

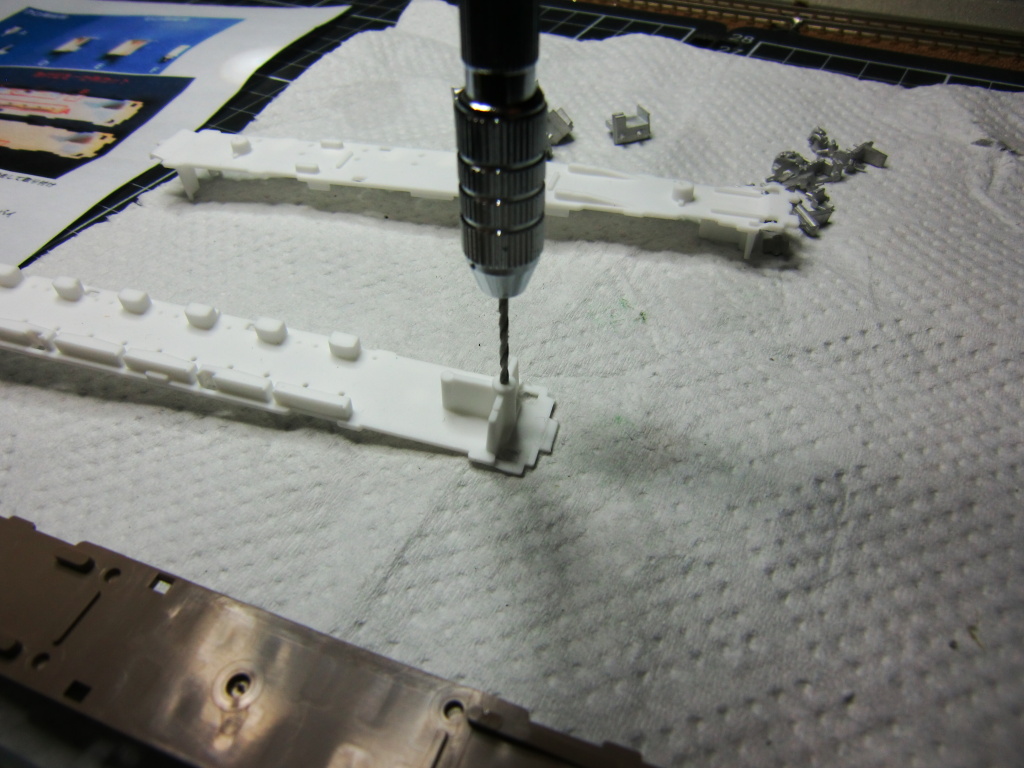

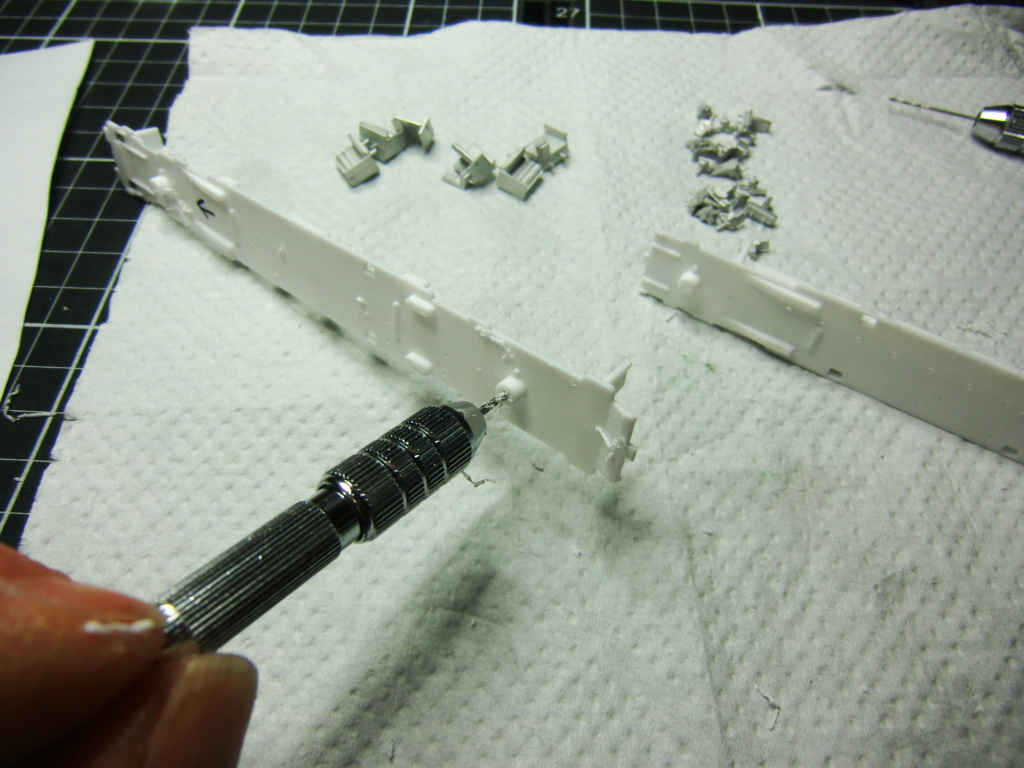

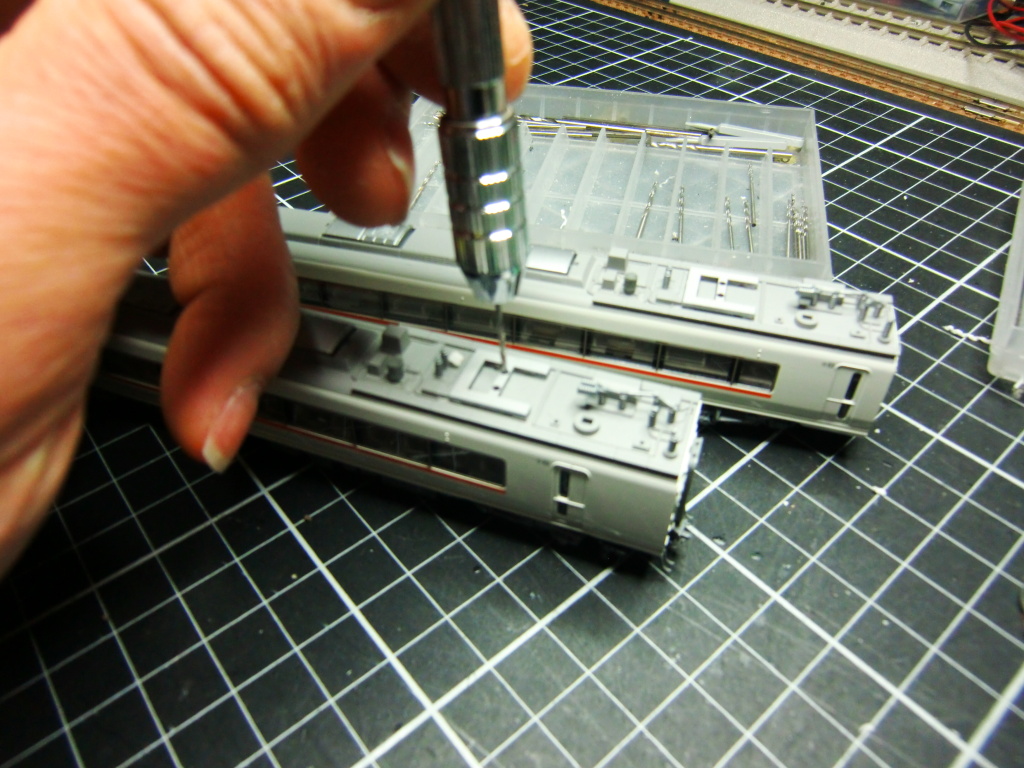

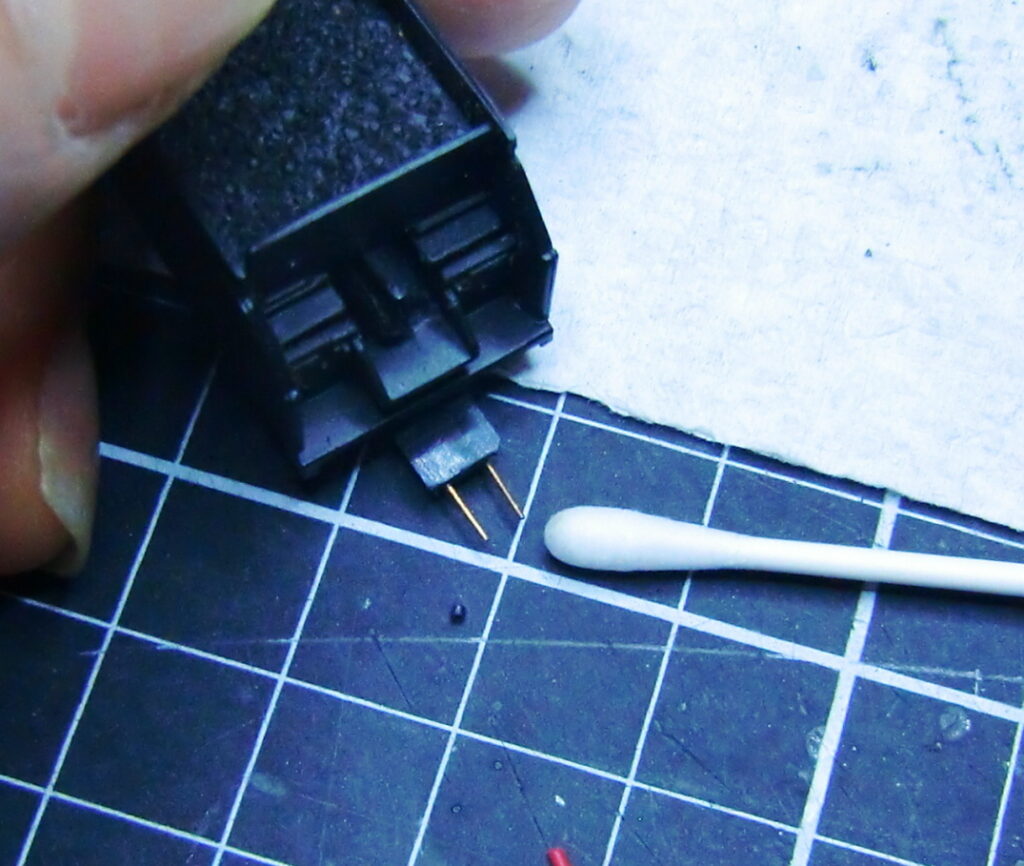

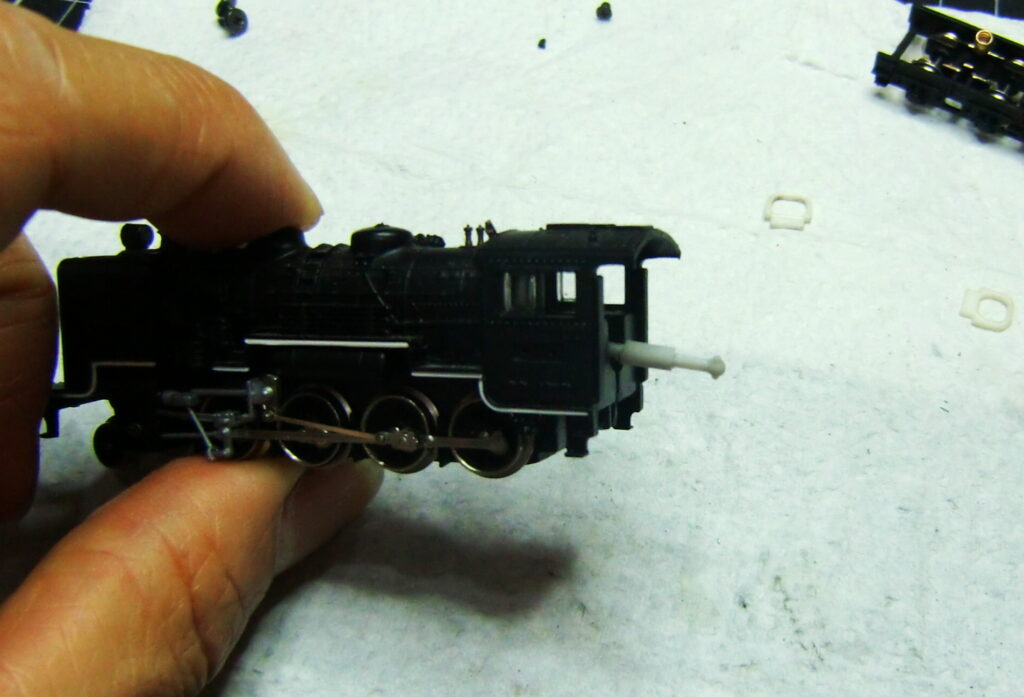

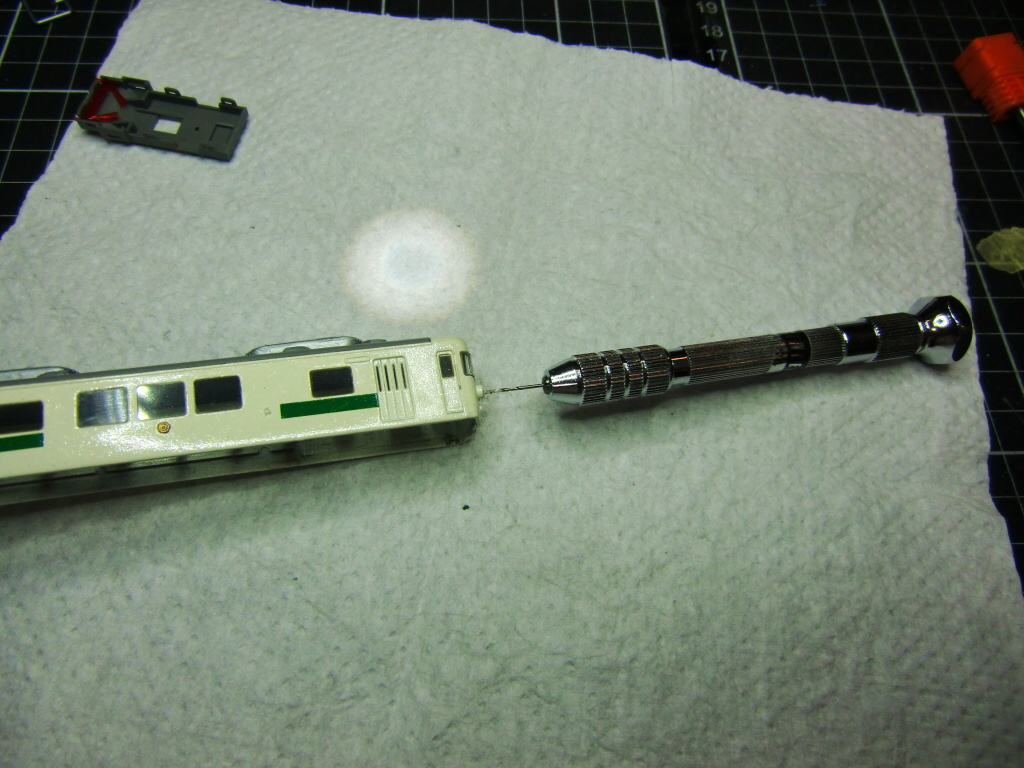

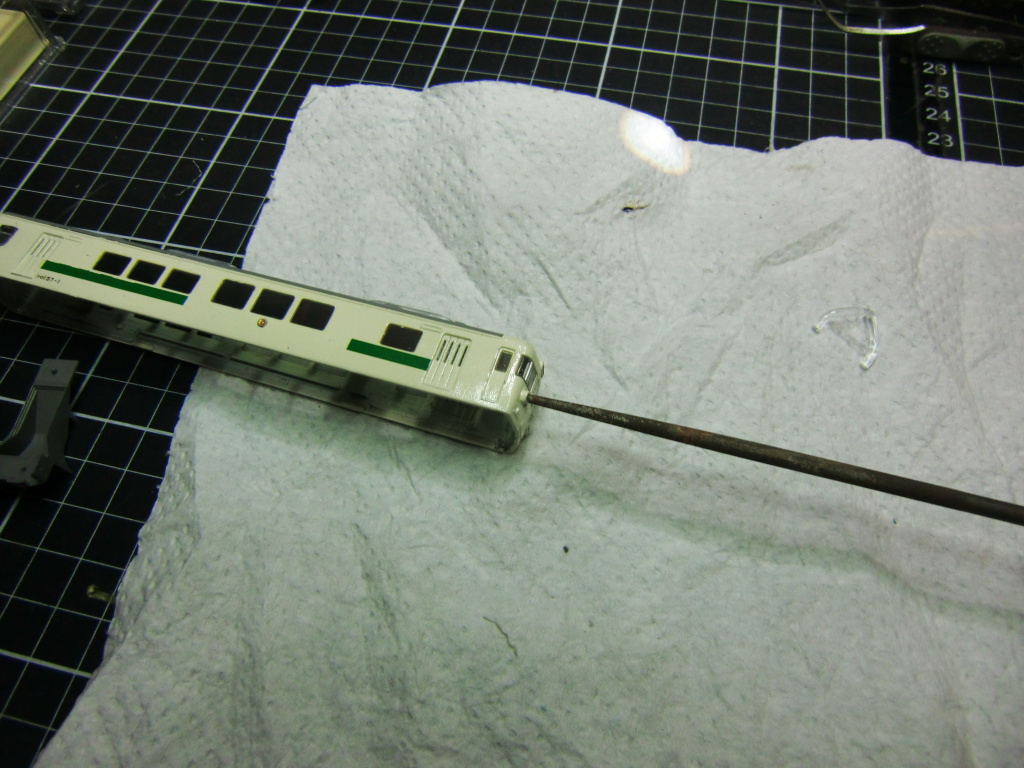

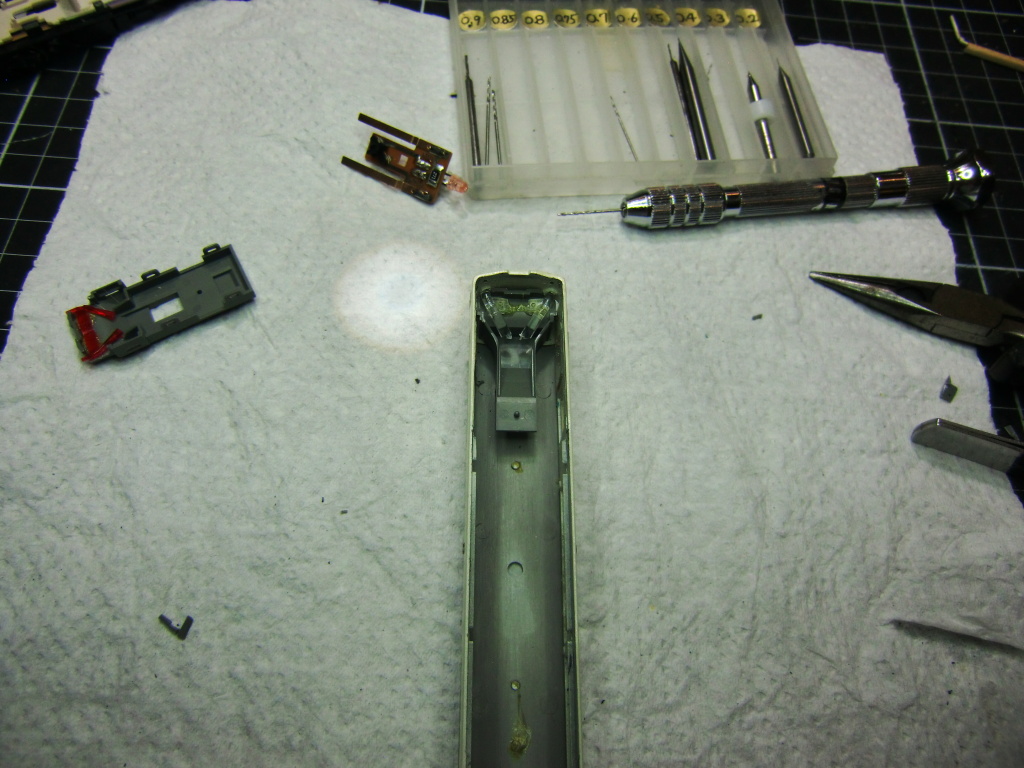

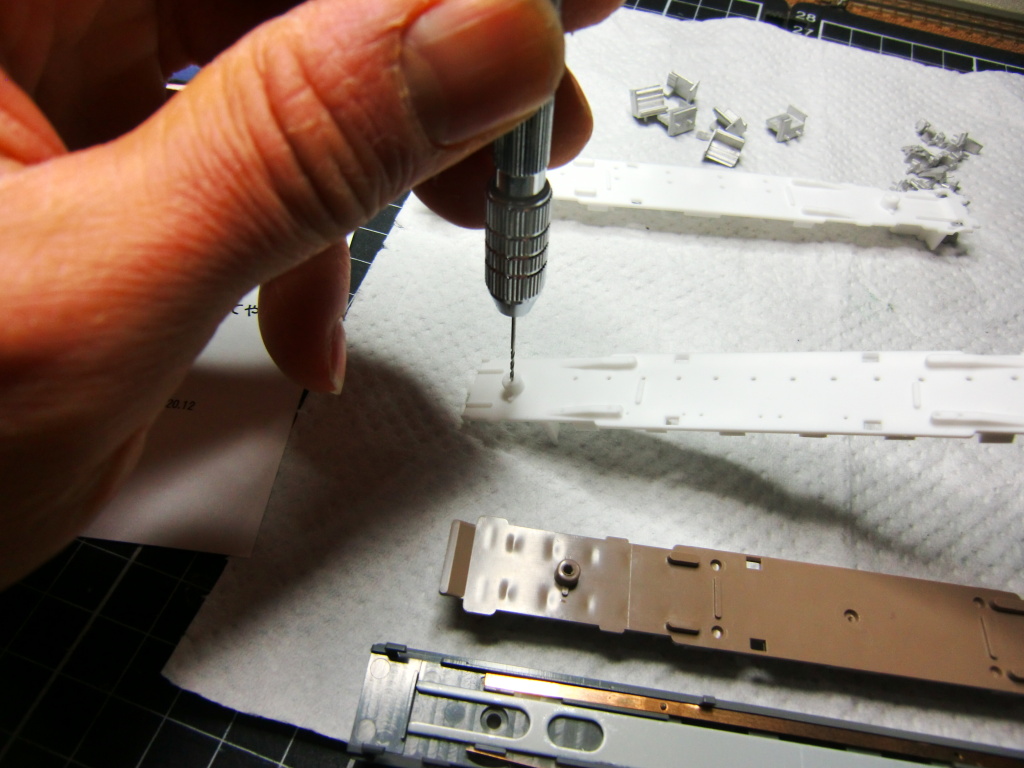

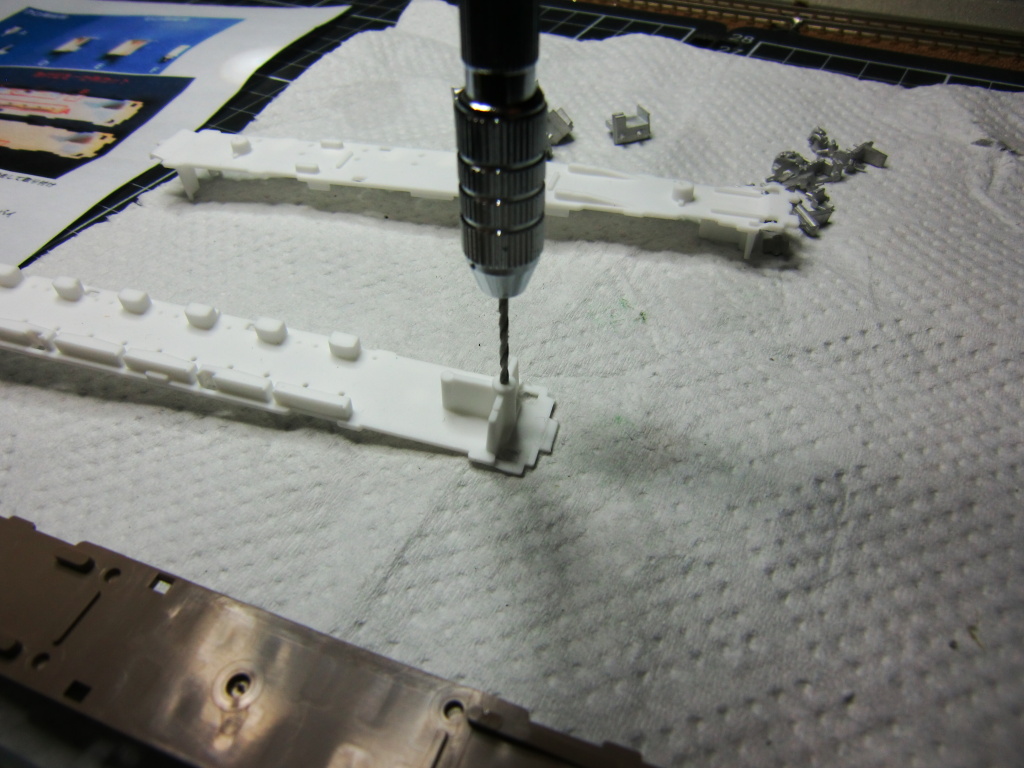

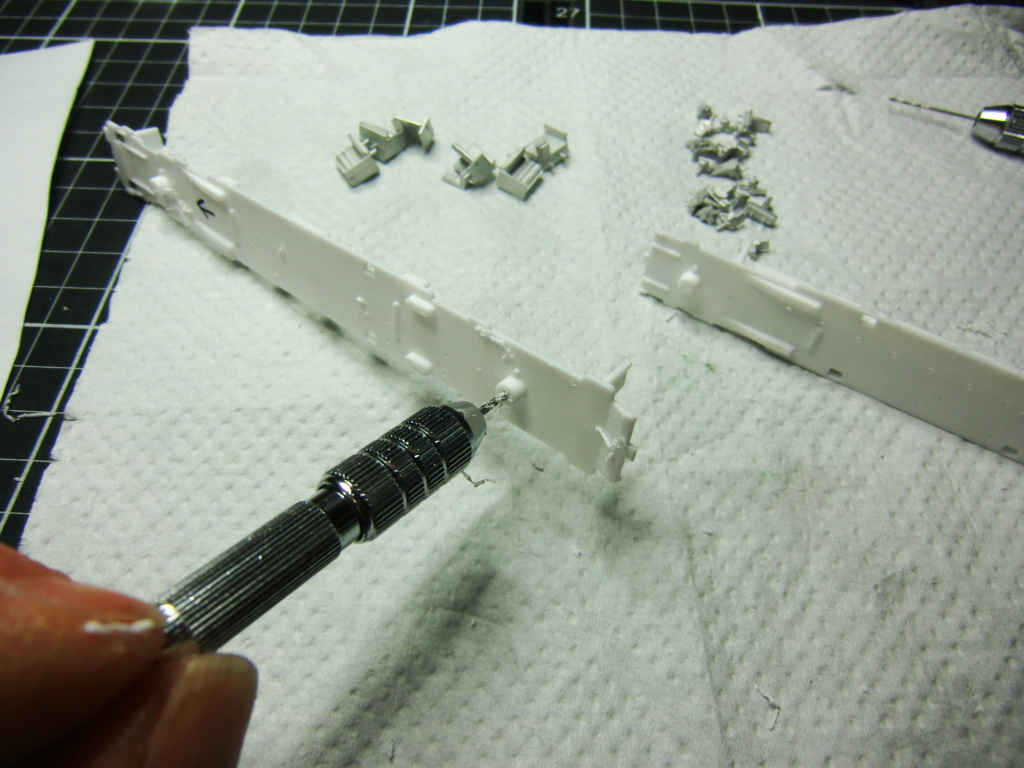

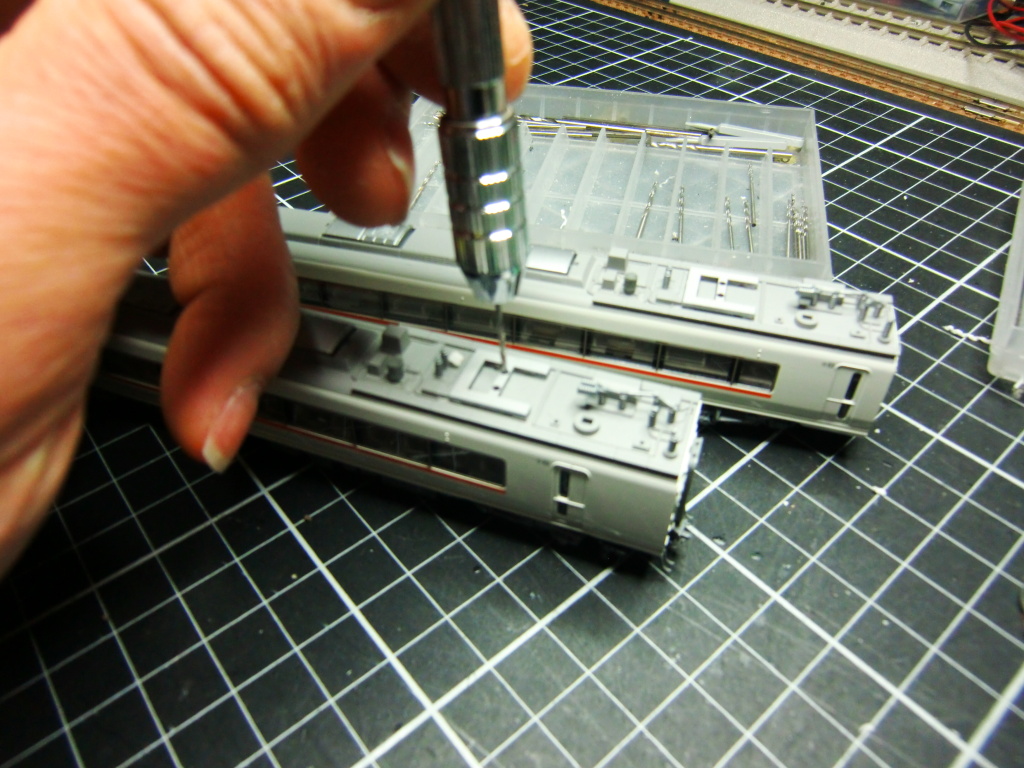

先台車を固定するピンが折れてなくなっています。まずはここから直していくところから始めます。裏面から1mmのピンバイスで穴あけを行い、そこに真鍮線を通してピンを復活させました。

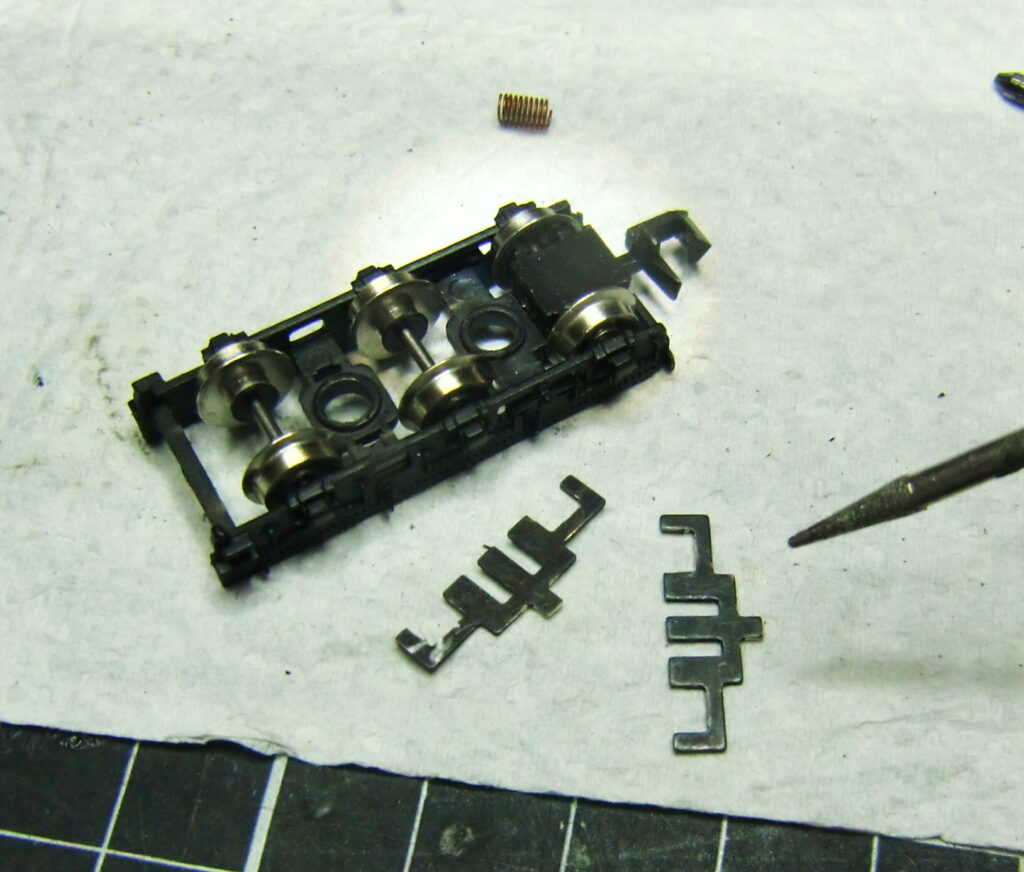

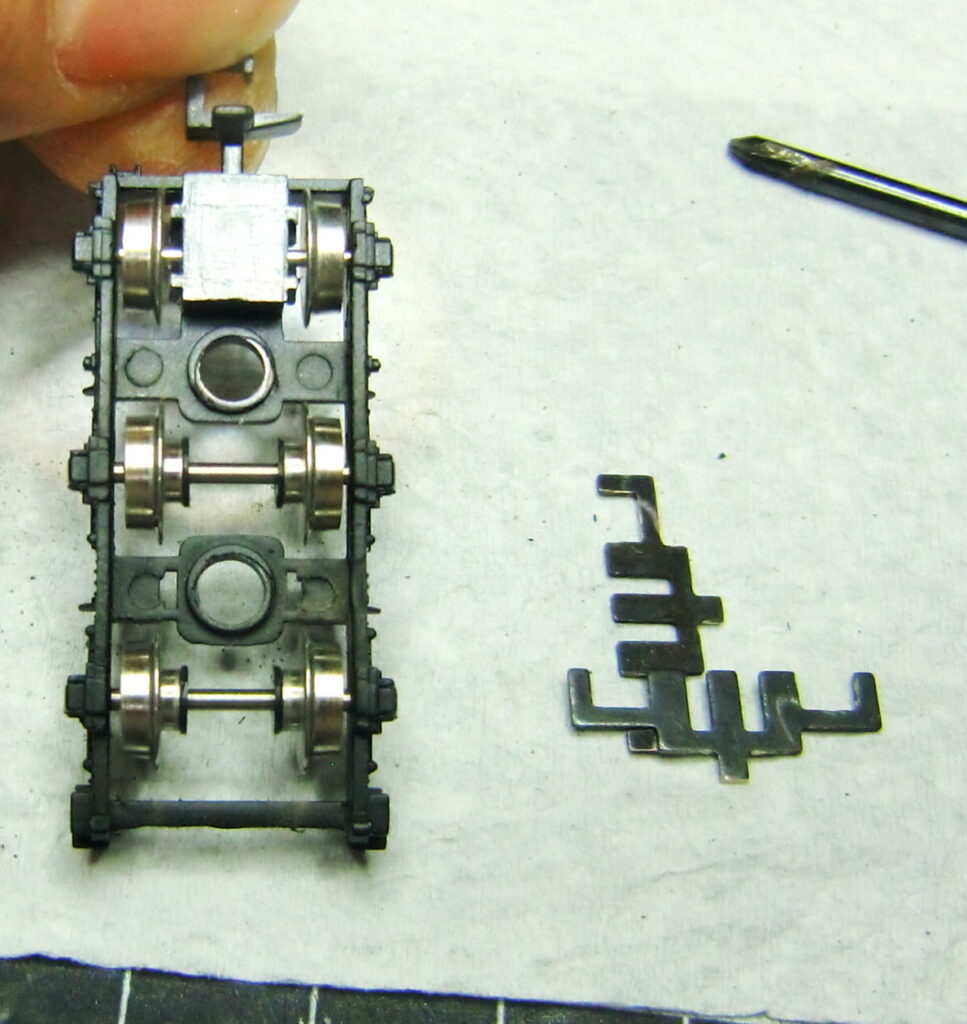

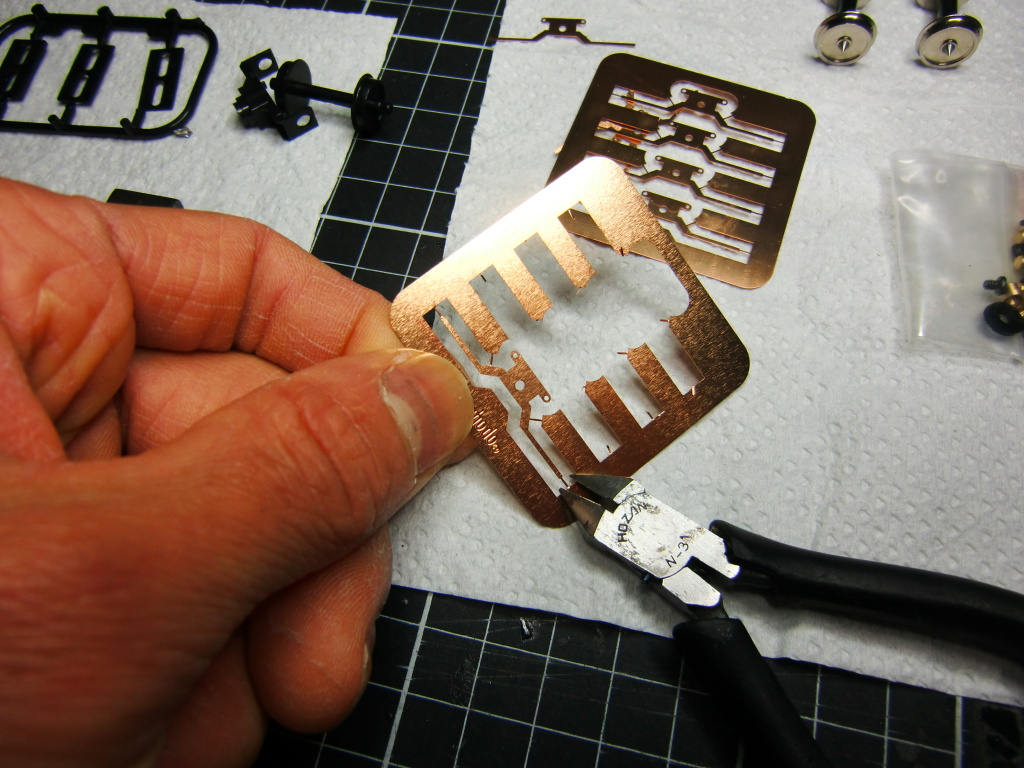

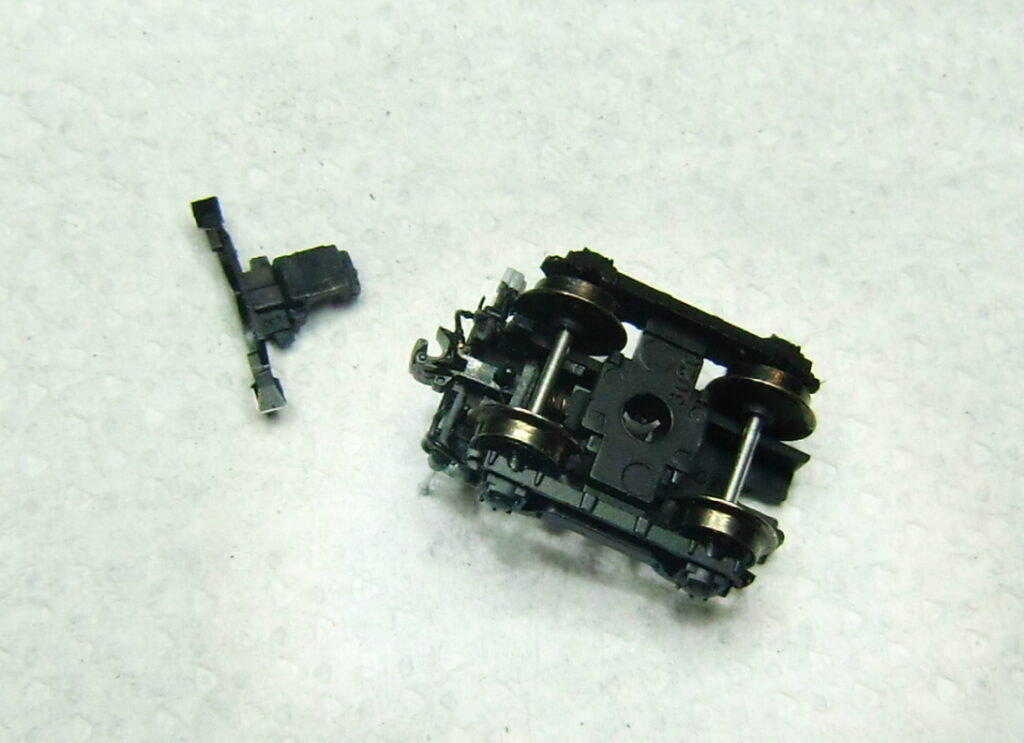

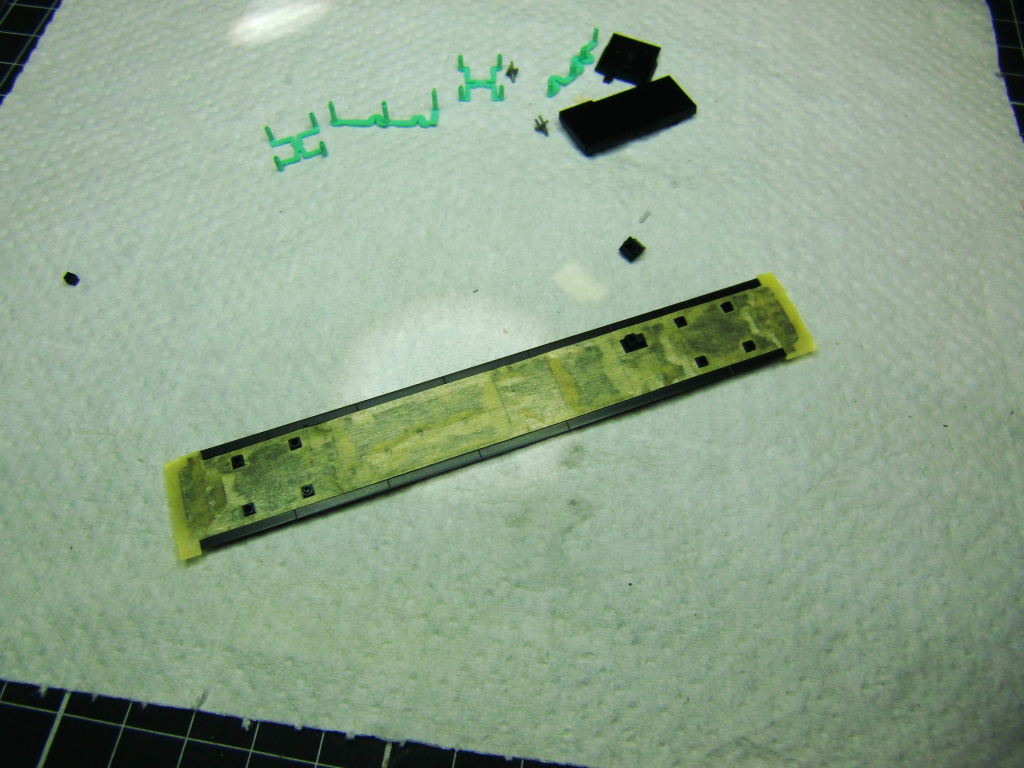

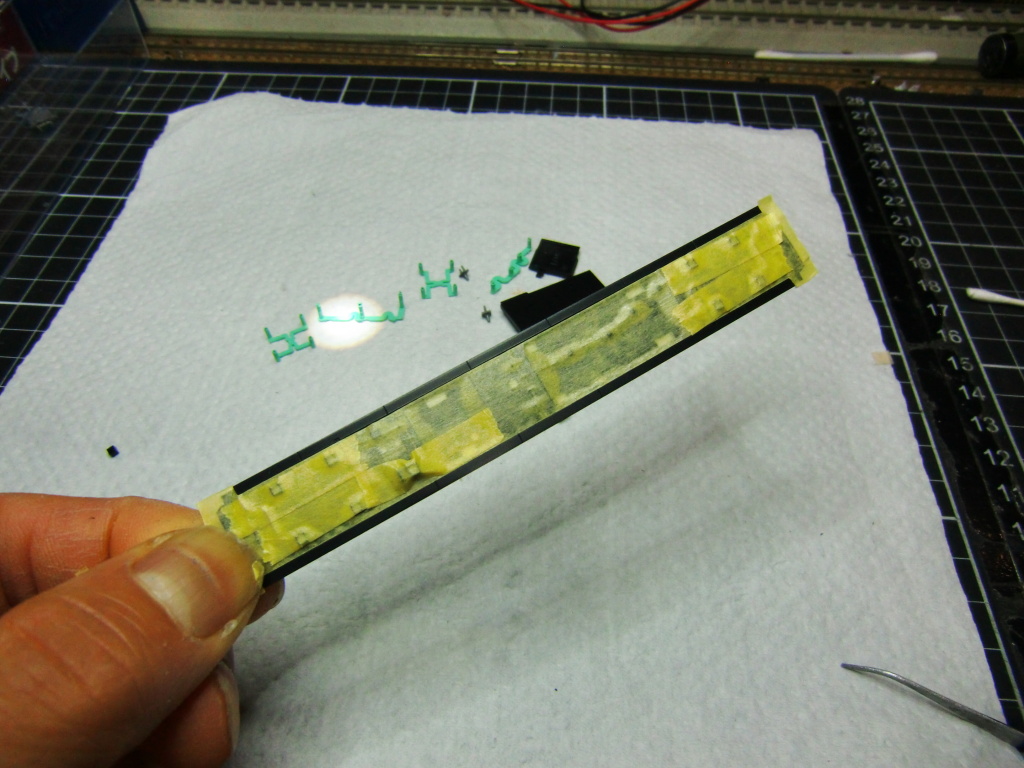

続いてテンダー側です。まずは車輪と集電板、バネもすべて磨き出して再生させます。現状、ほとんど電気を通しません。

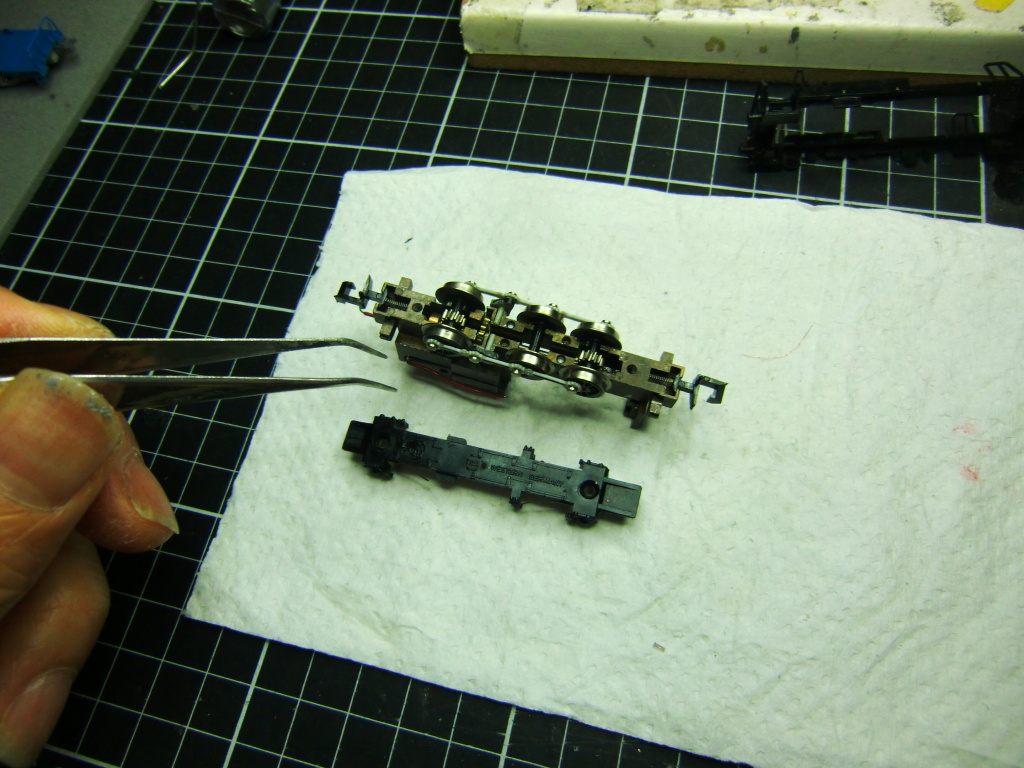

これでテンダー側の集電系は完全復活しました。問題はここからです。まずドライブシャフトがありません。それと機関車と連結するドローバーも欠損しており連結できません。これだけなら良いのですが、他にもいろいろ問題が出てきそうです。

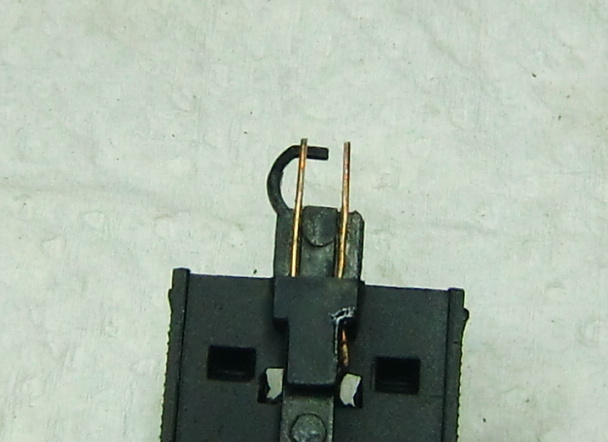

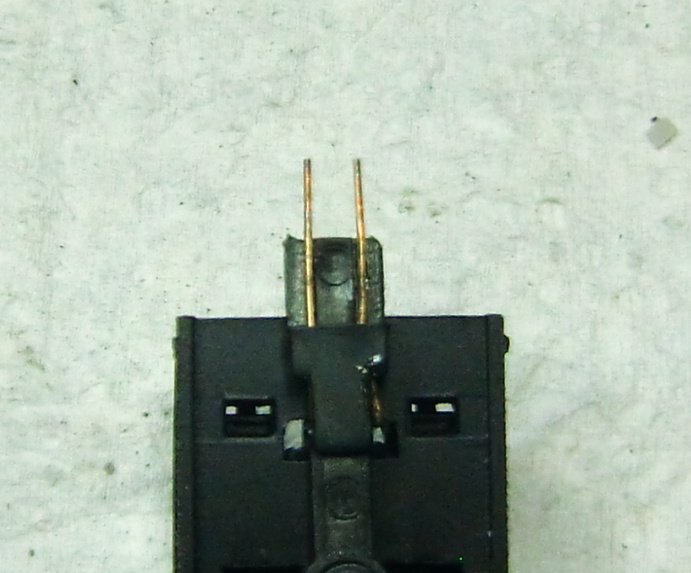

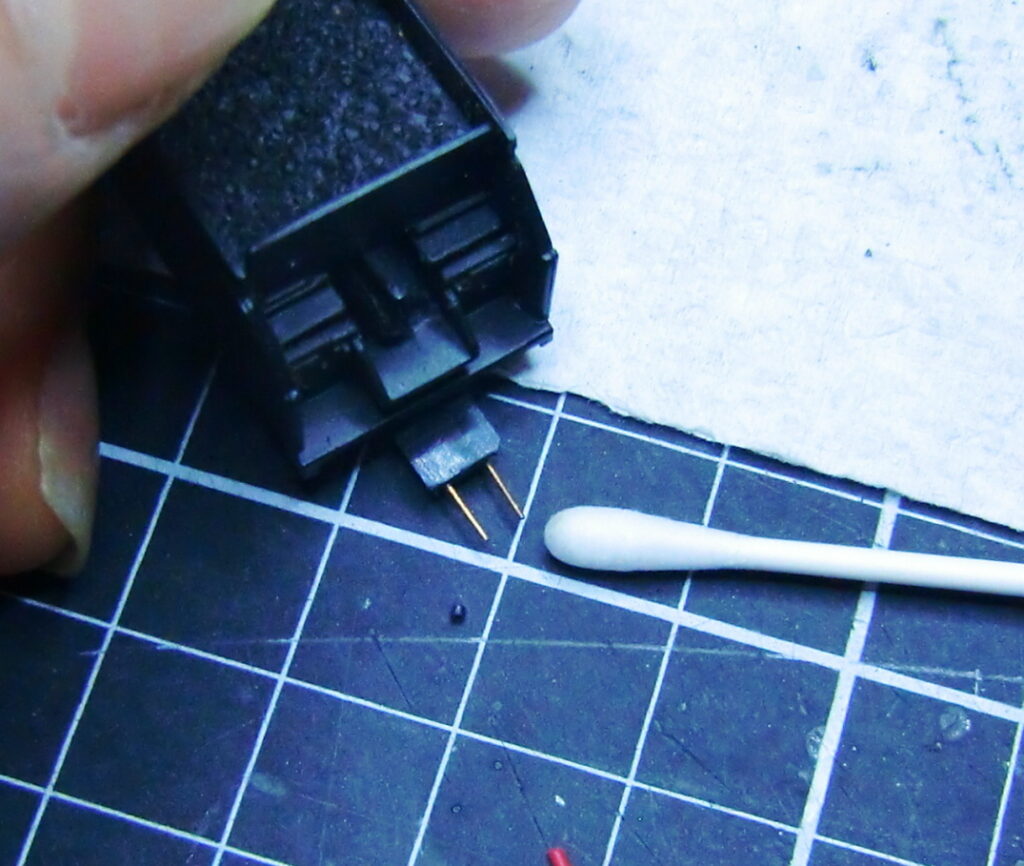

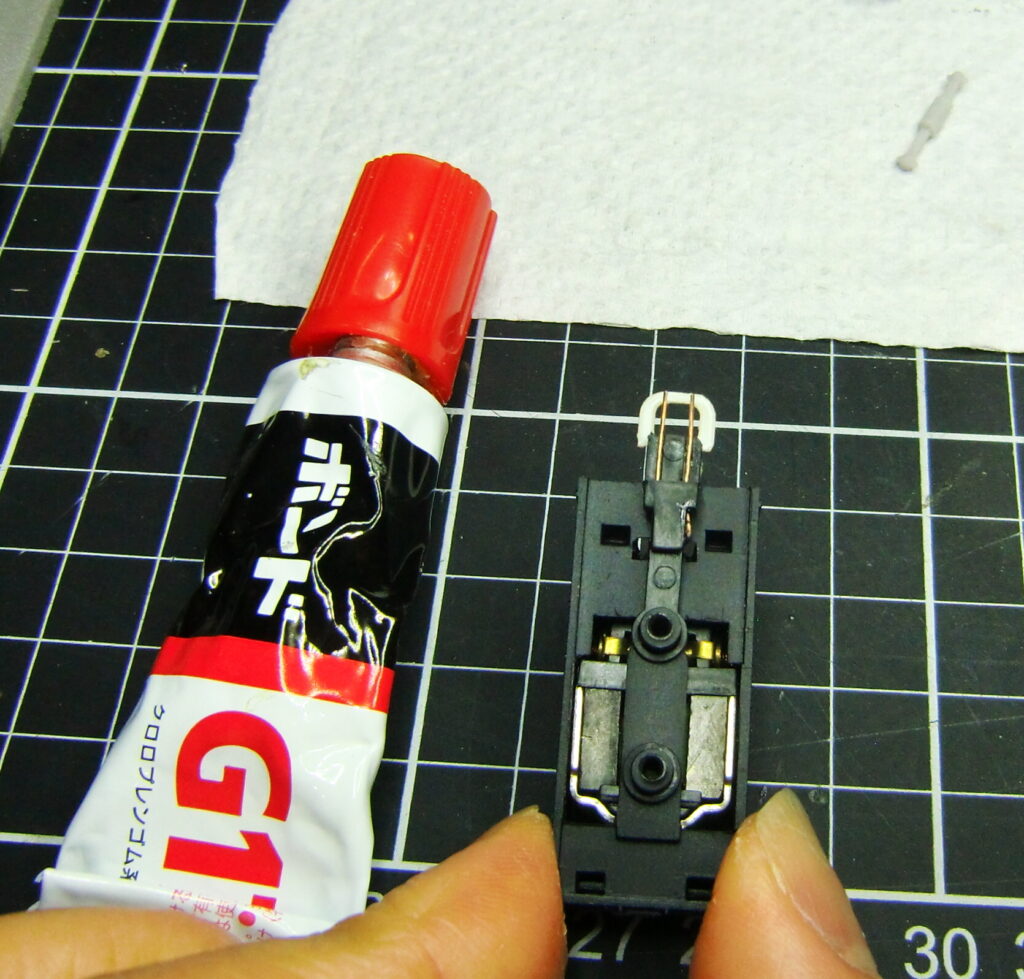

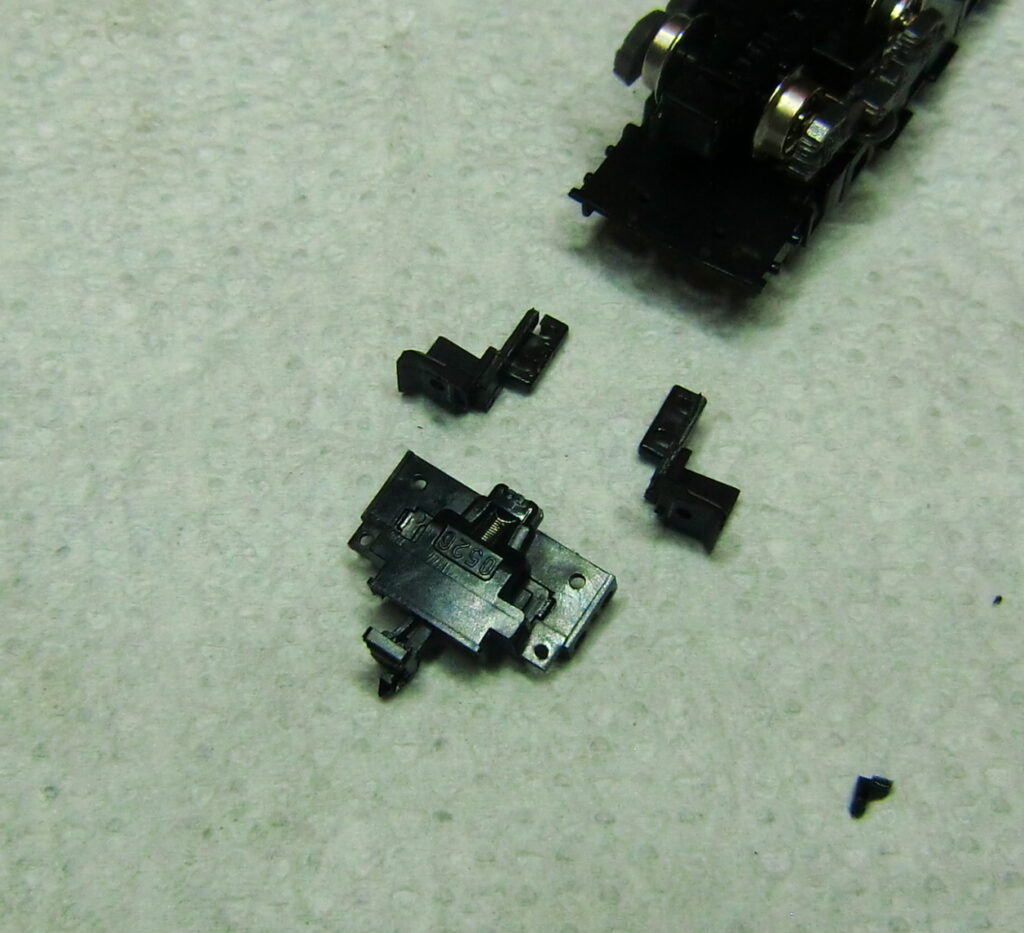

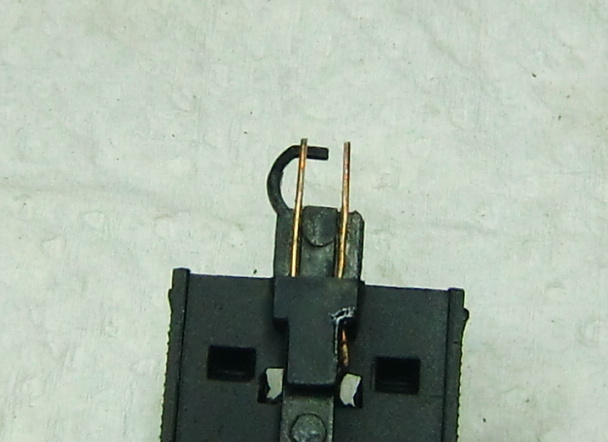

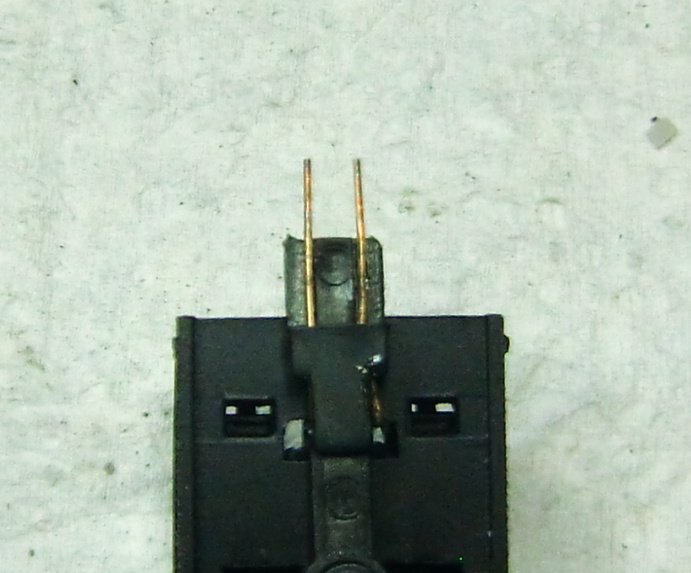

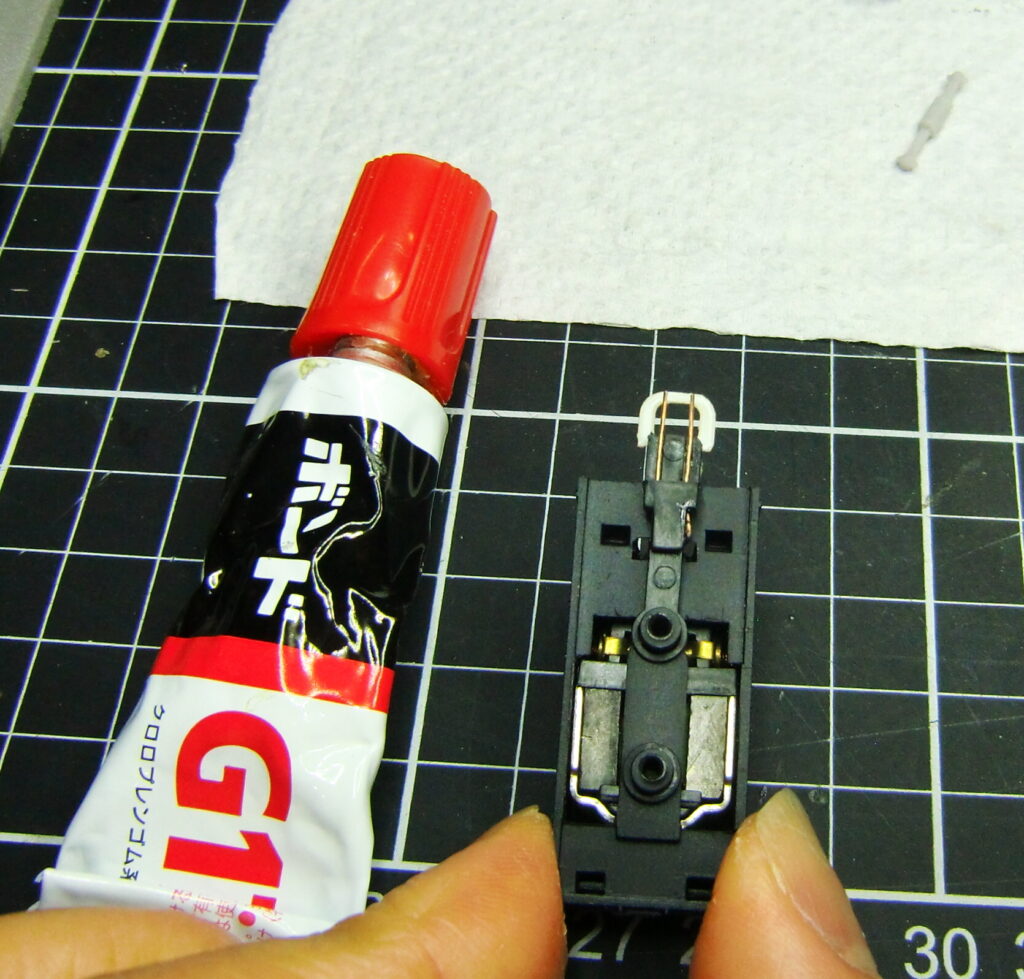

まず、テンダーから機関車側への集電ピンが曲がって下がってしまったものを上記のようにまっすぐにて戻し定位置で固定します。

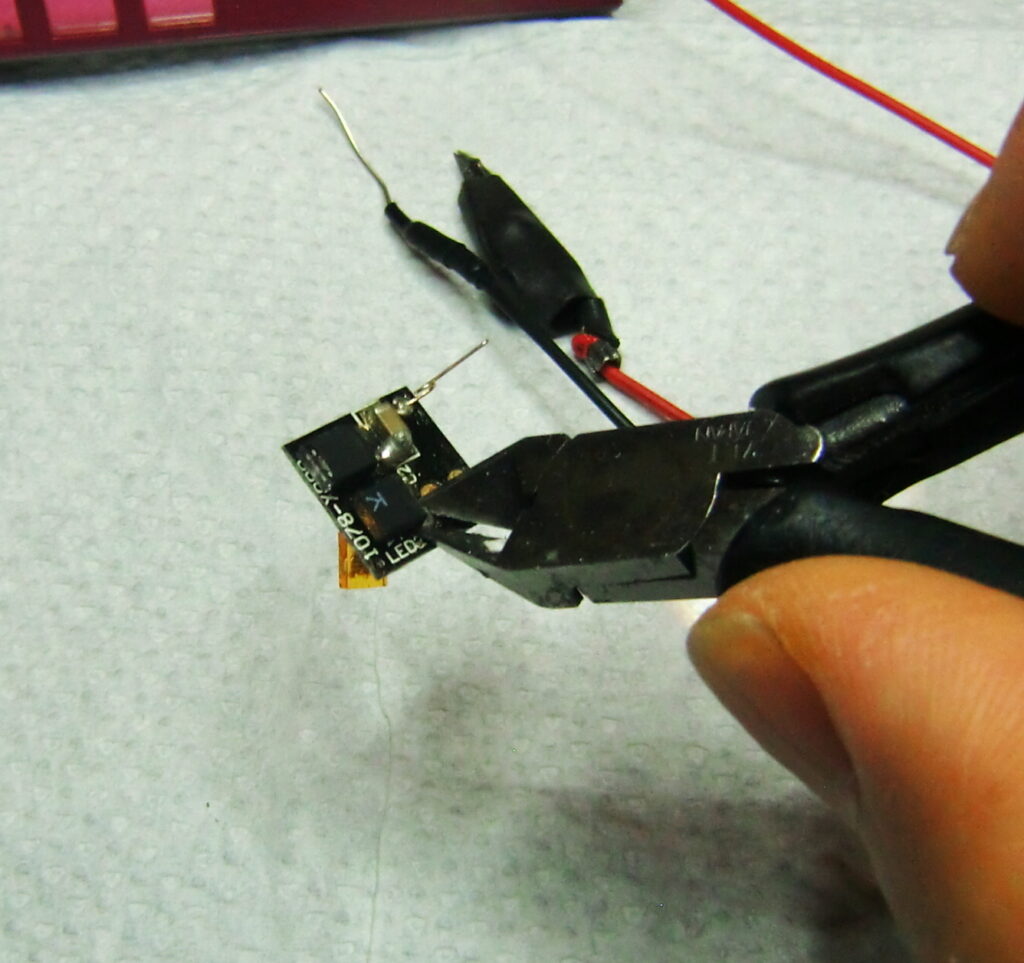

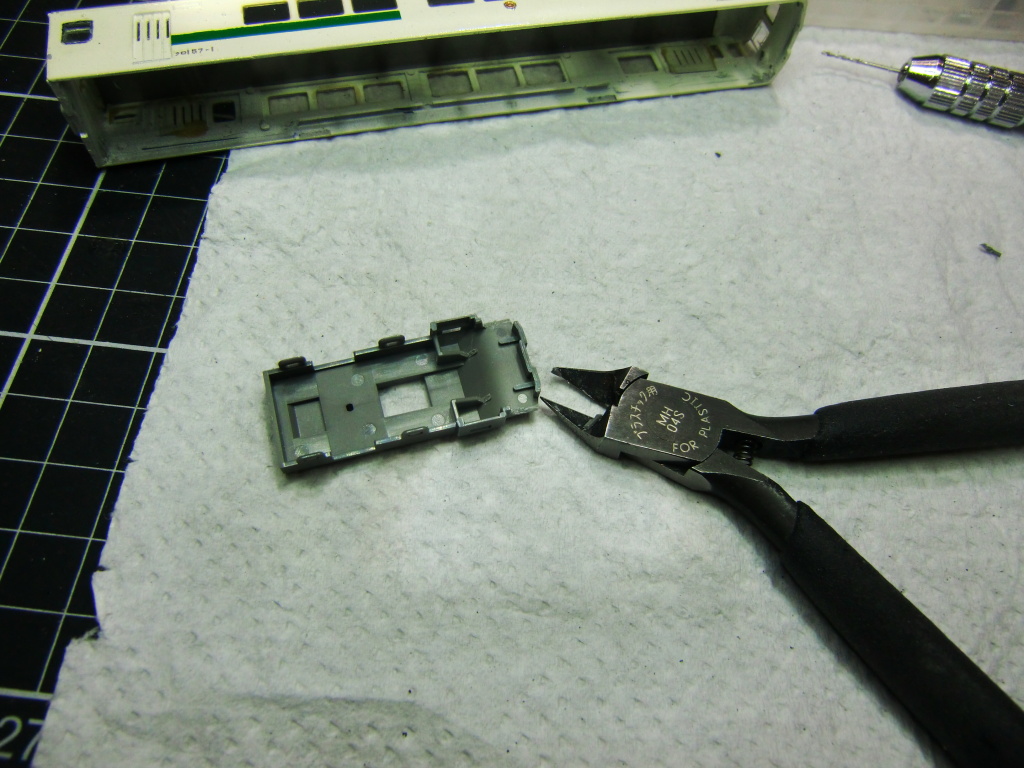

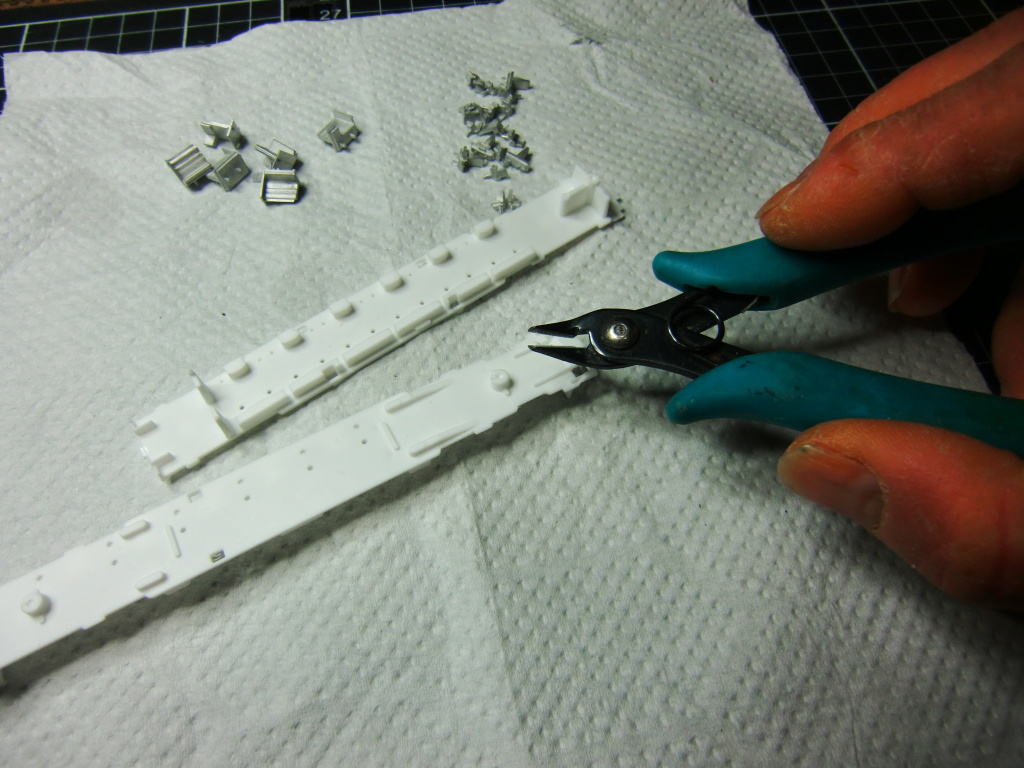

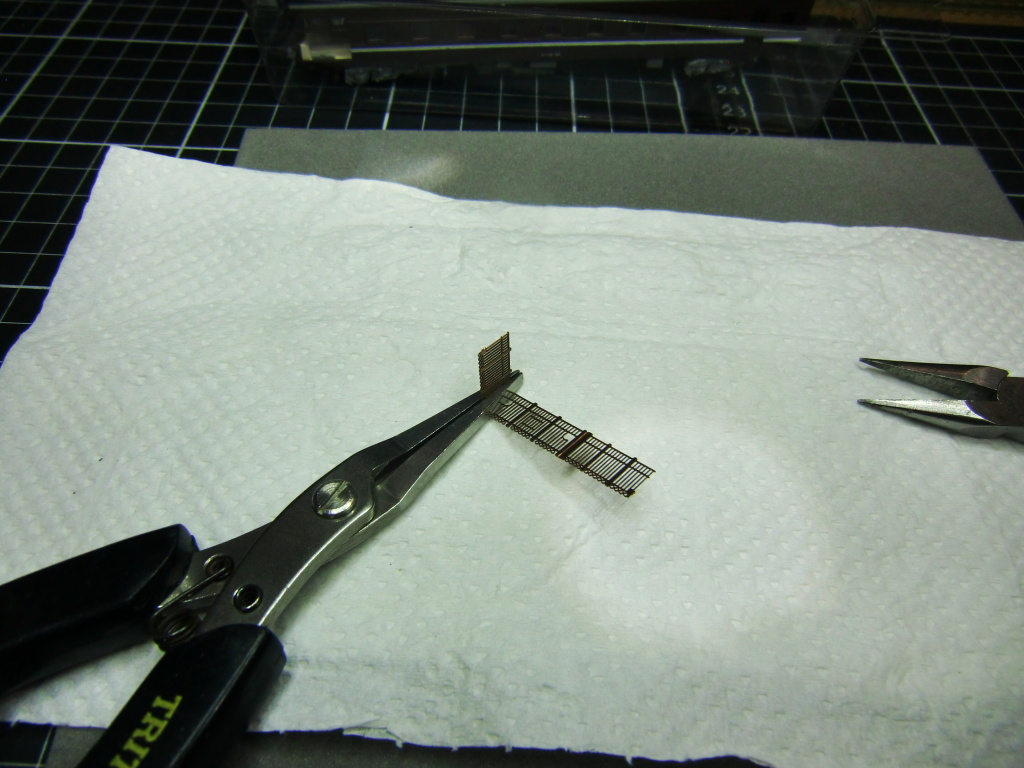

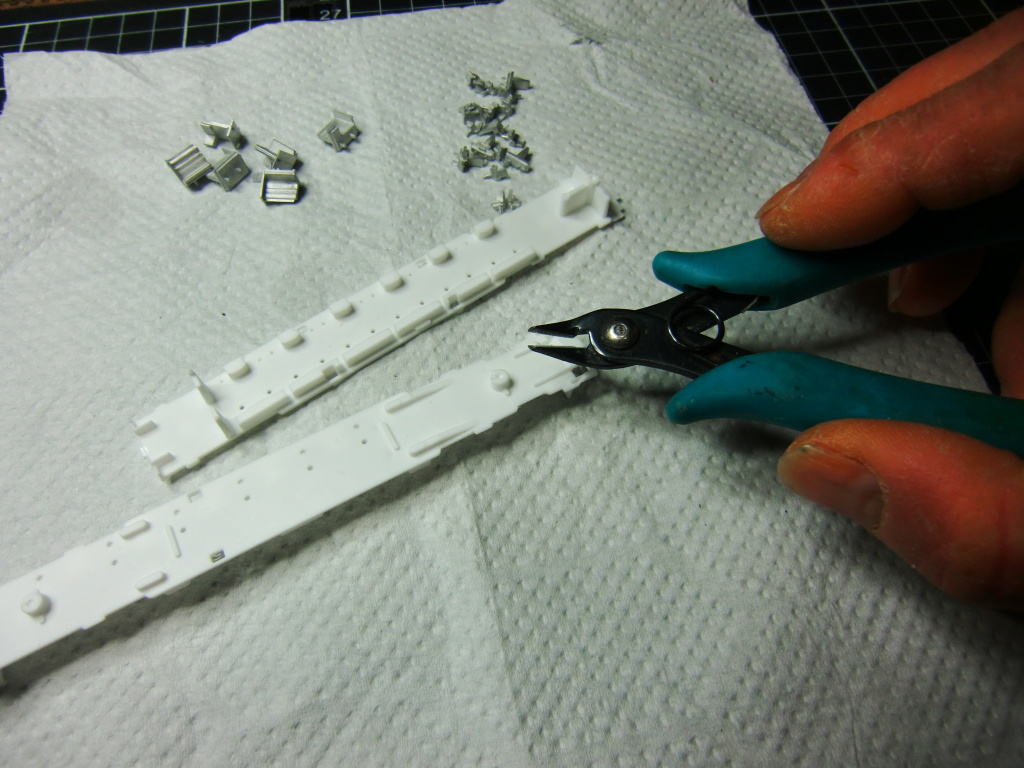

破損した箇所をニッパーで切ります。

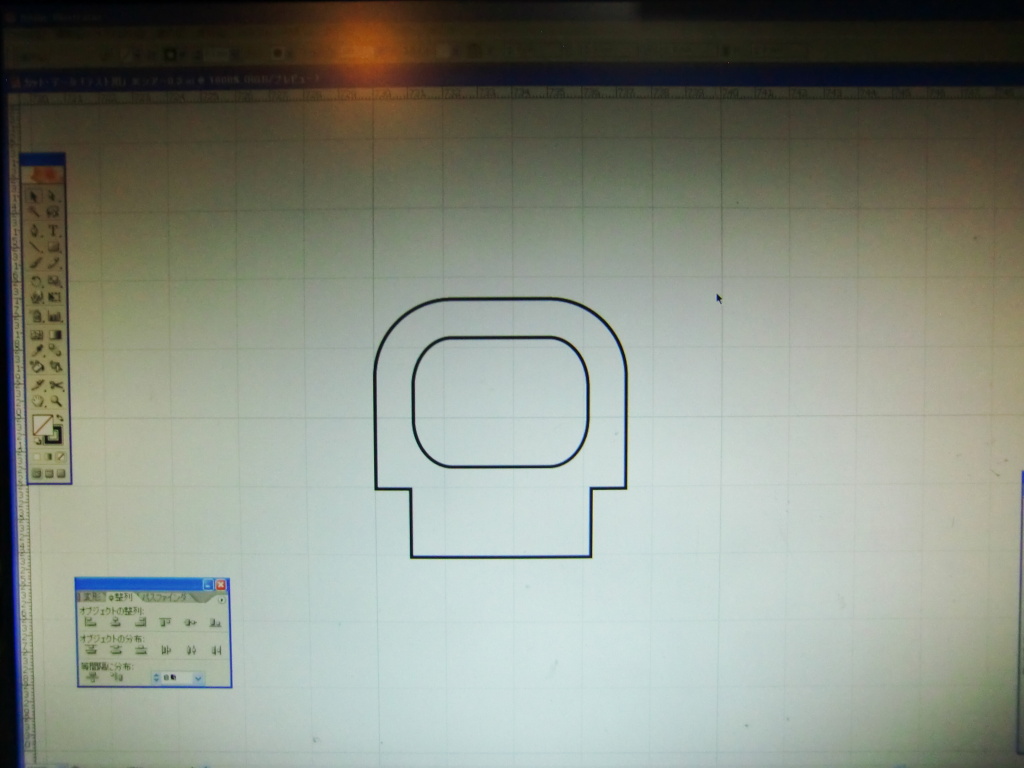

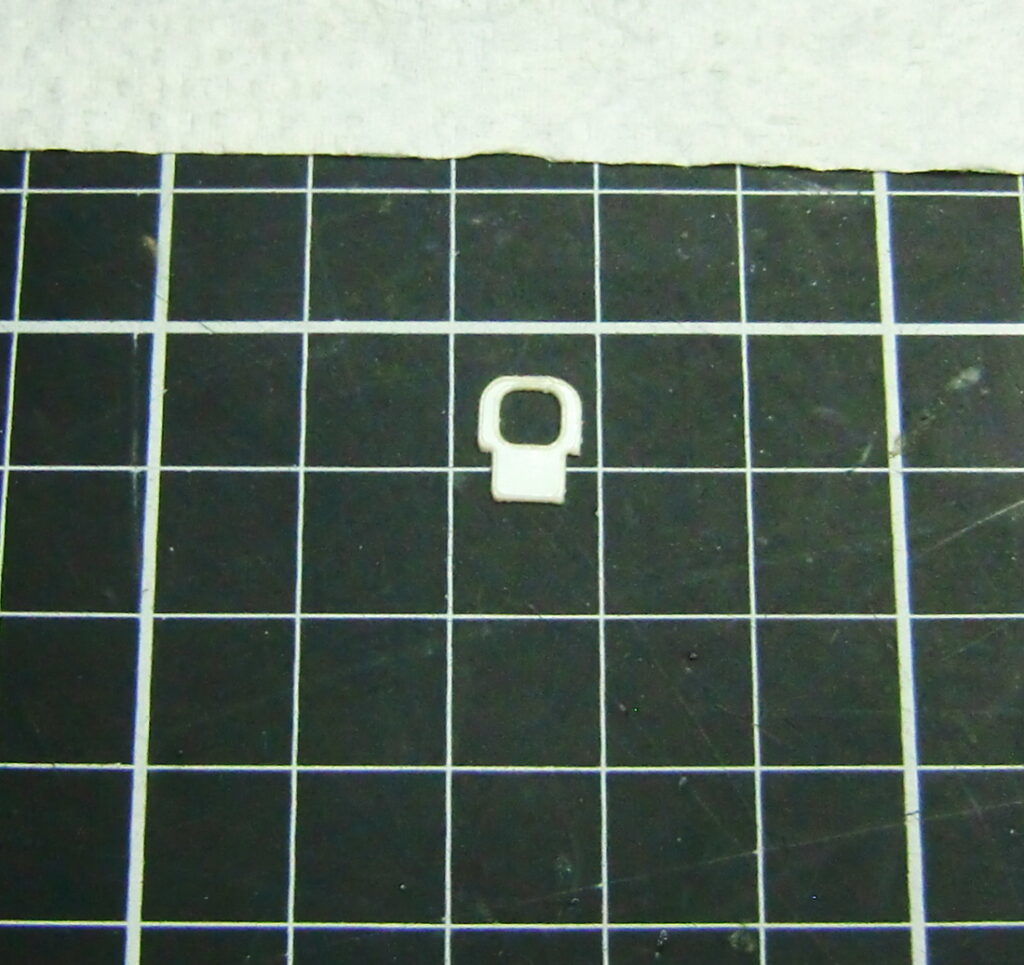

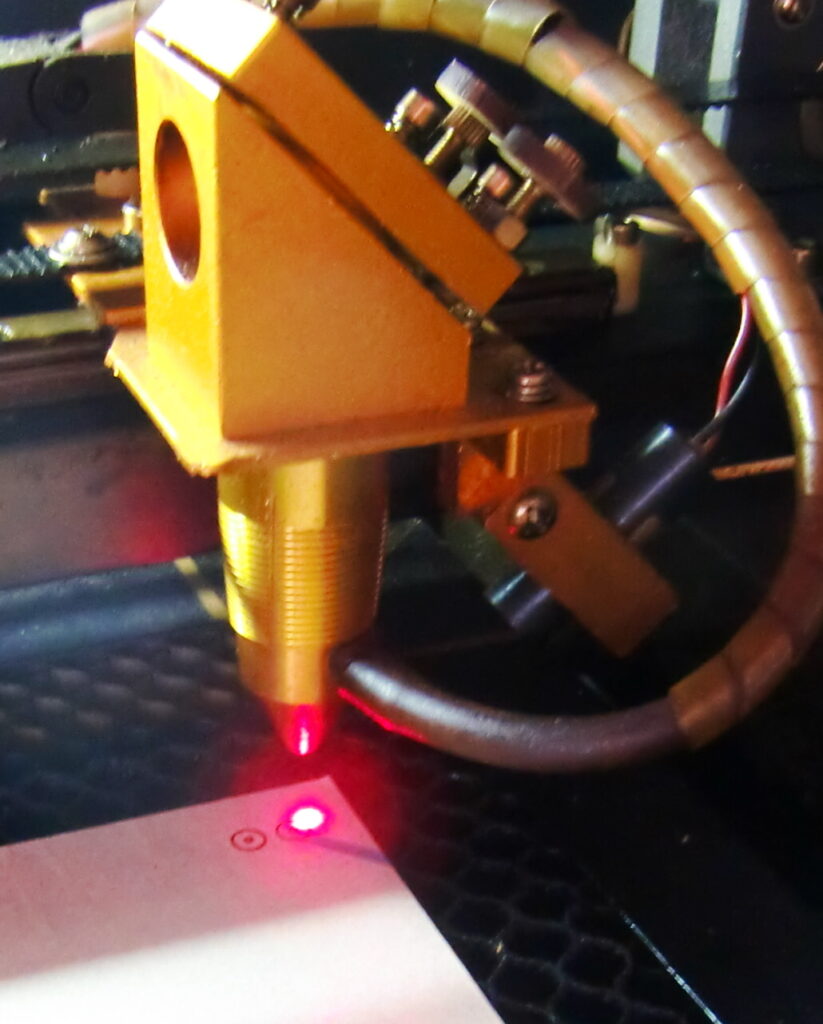

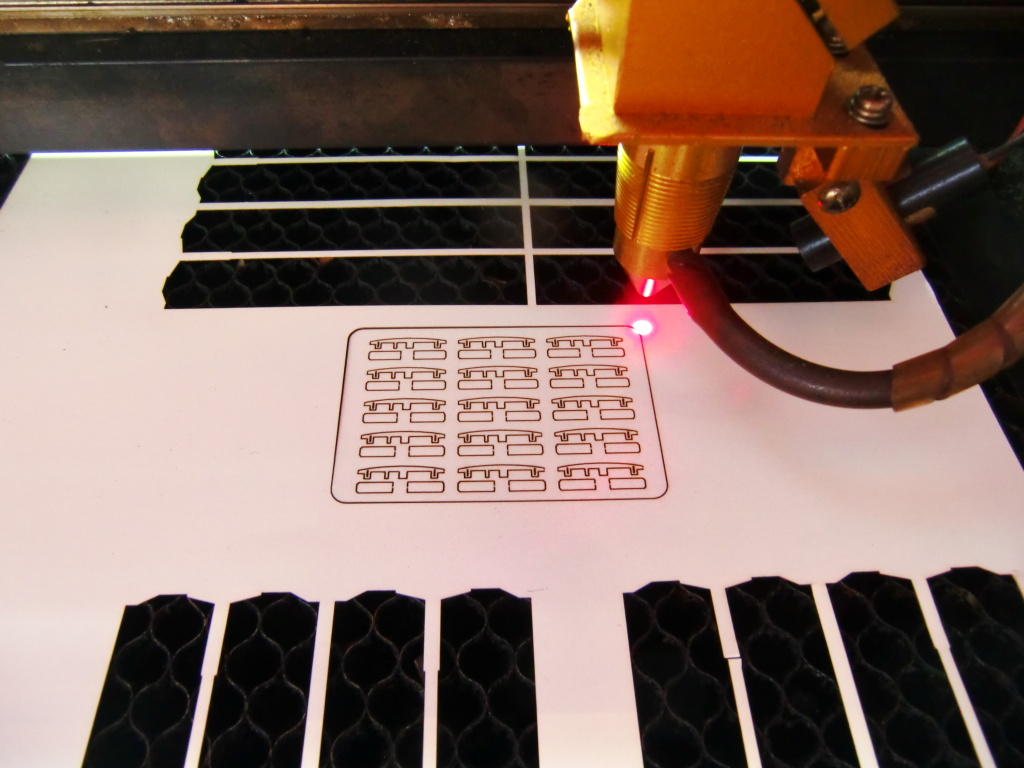

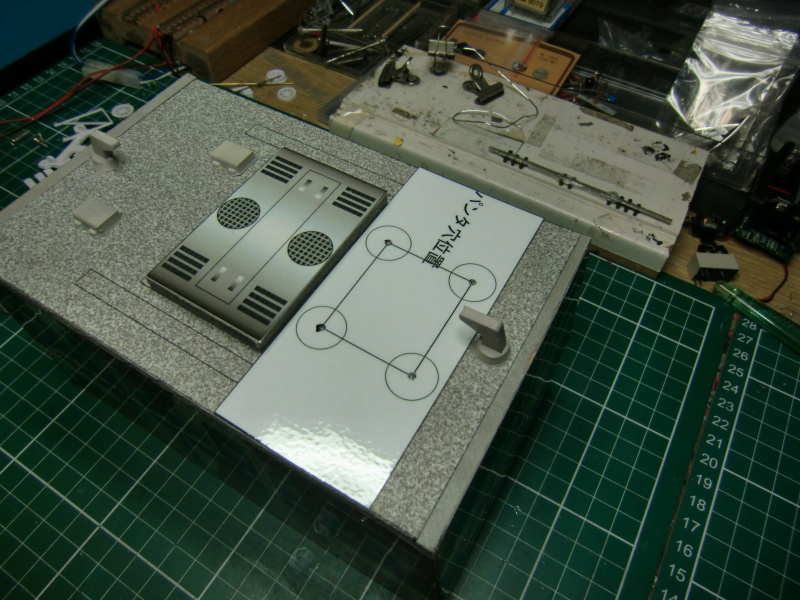

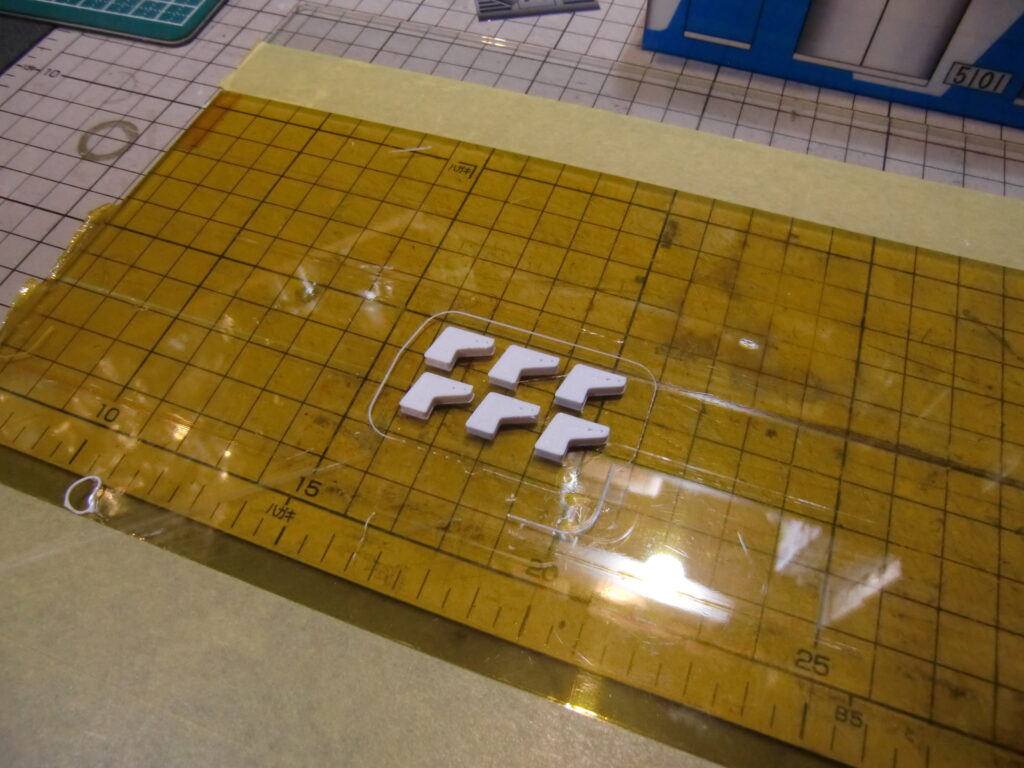

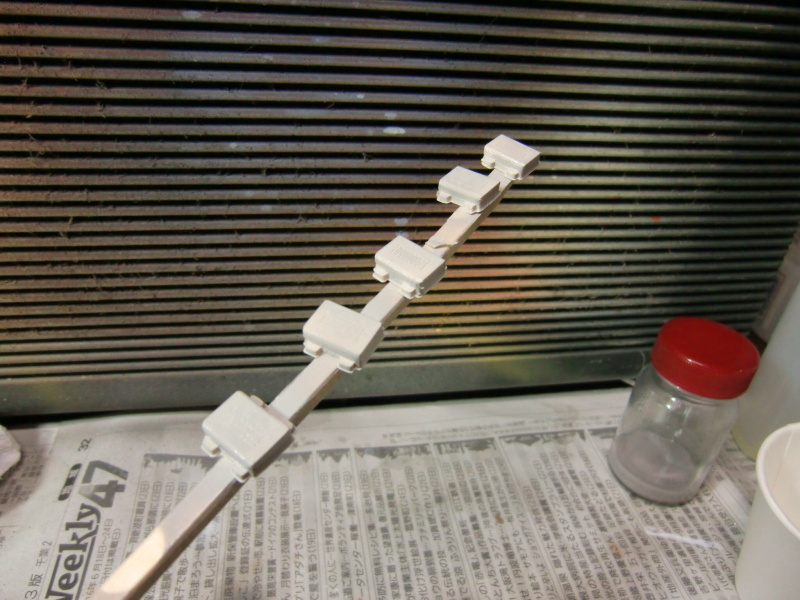

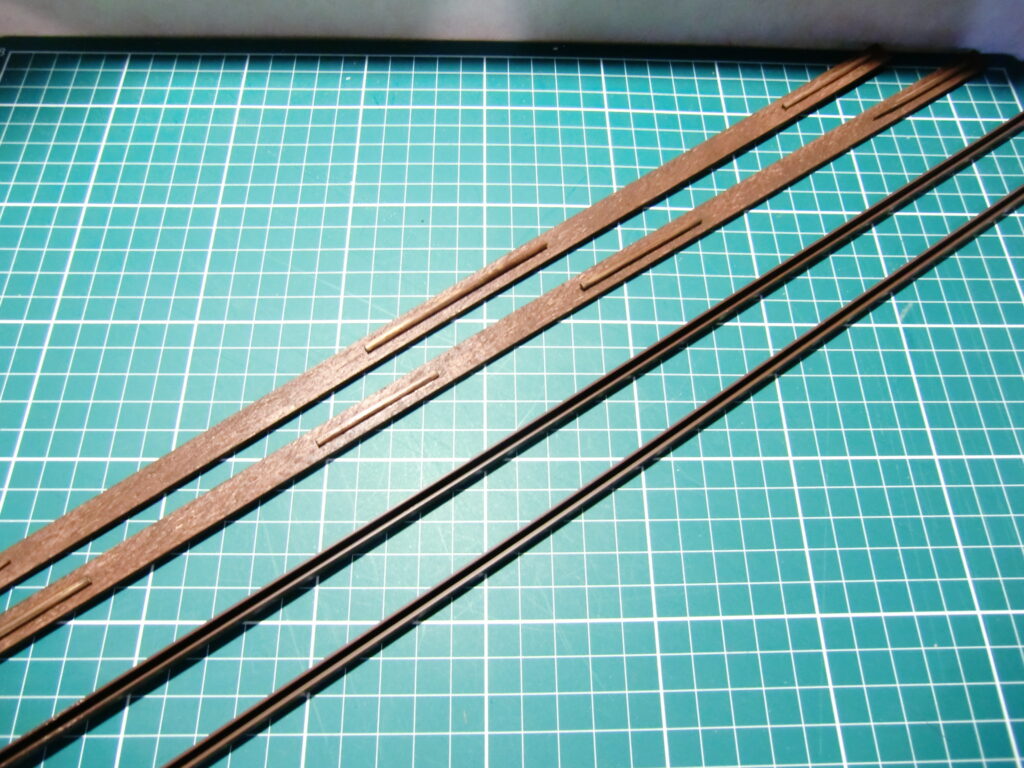

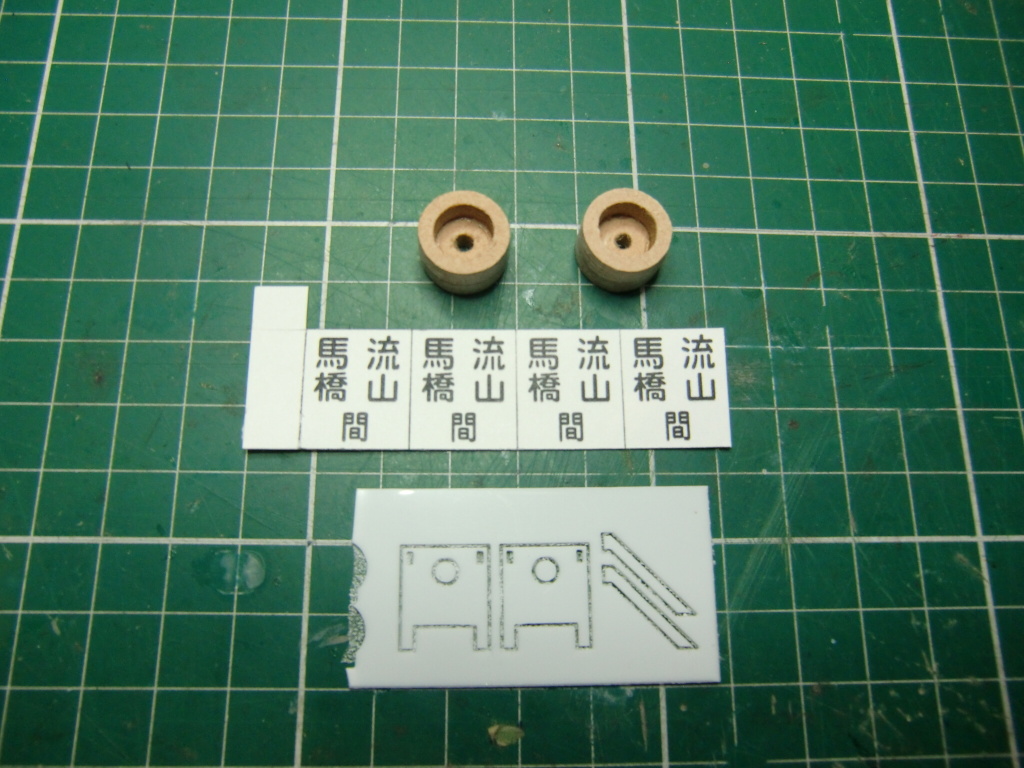

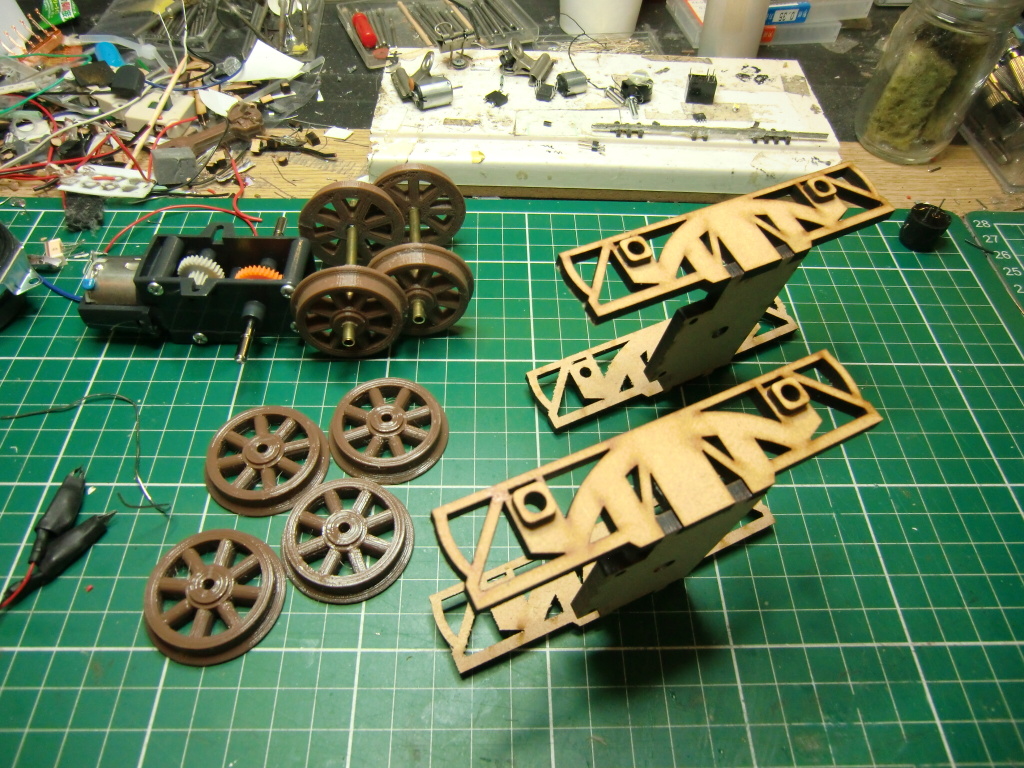

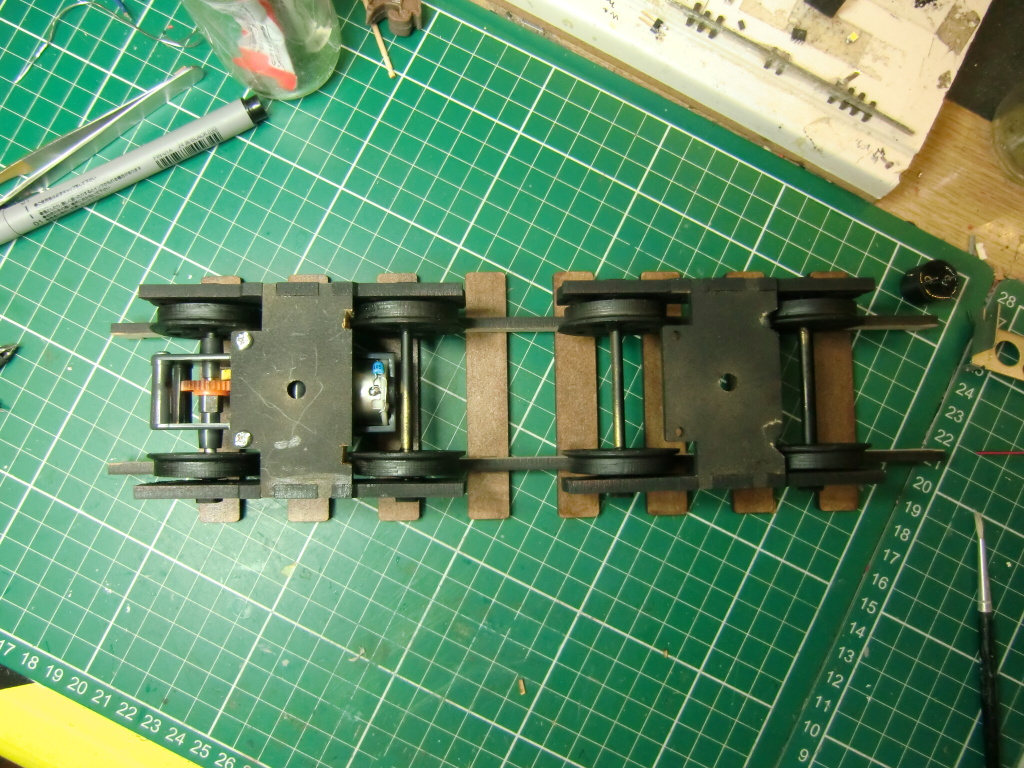

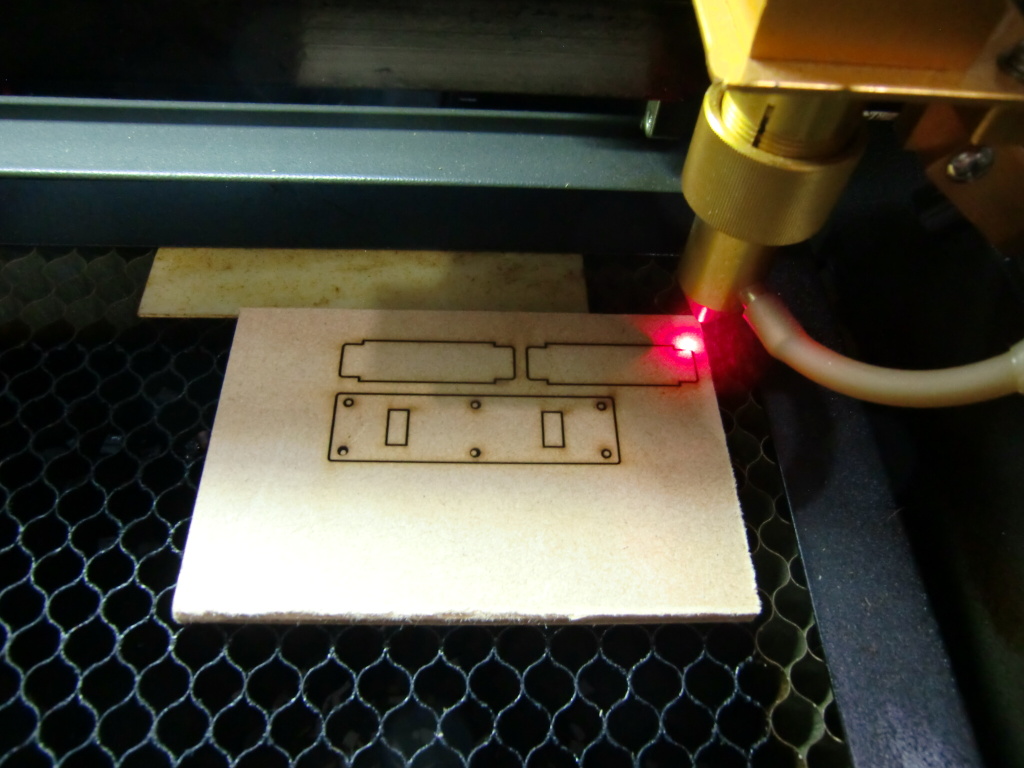

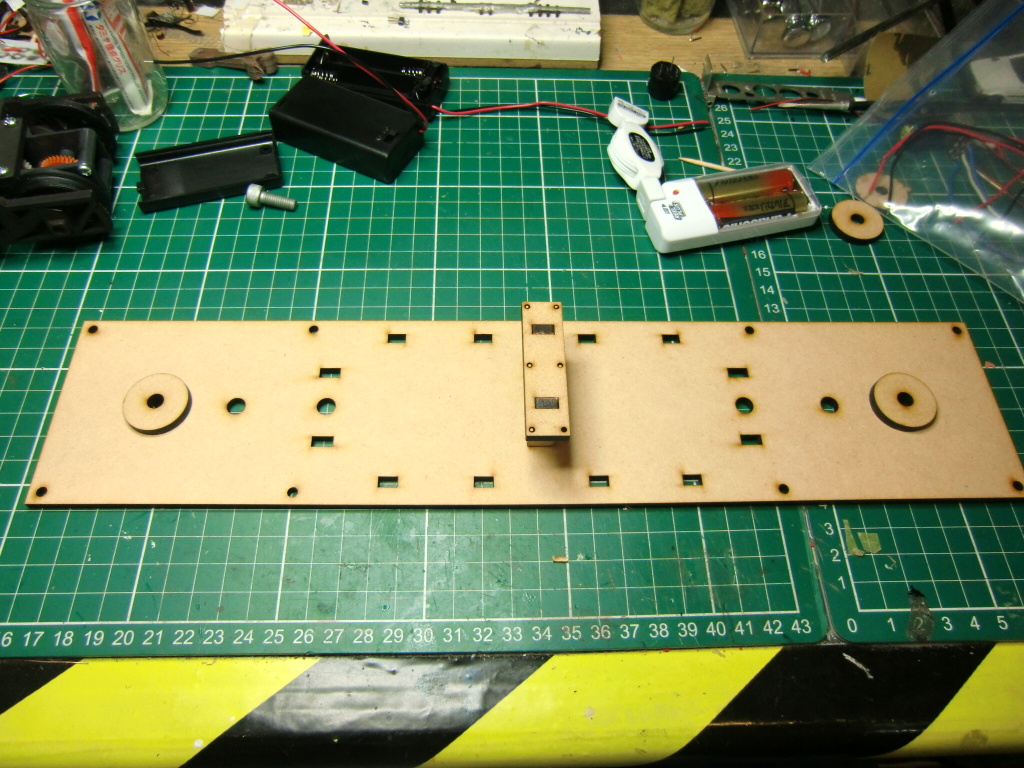

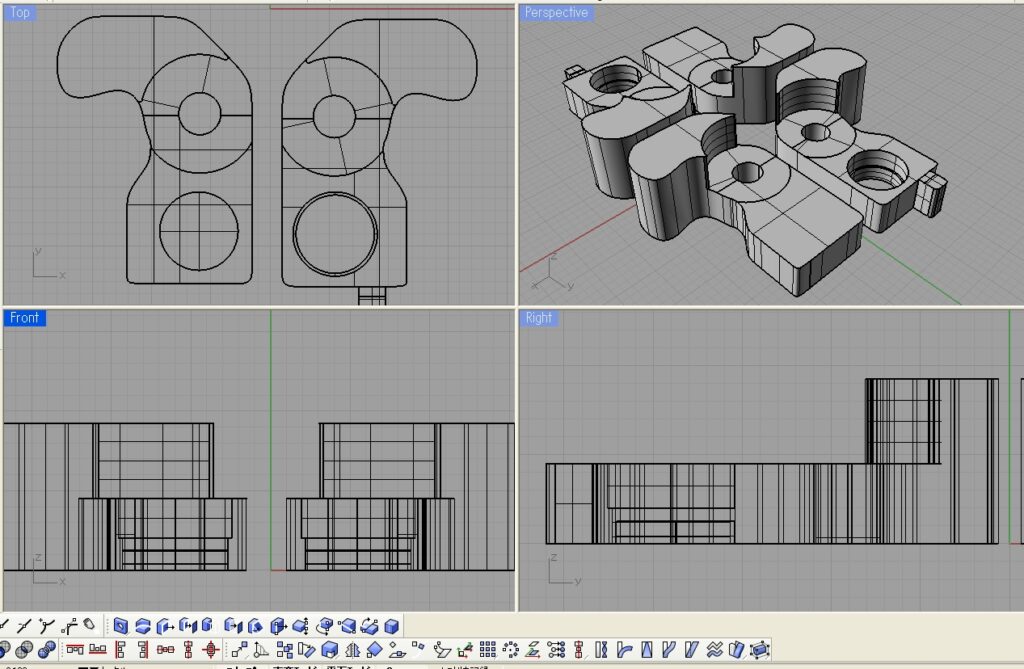

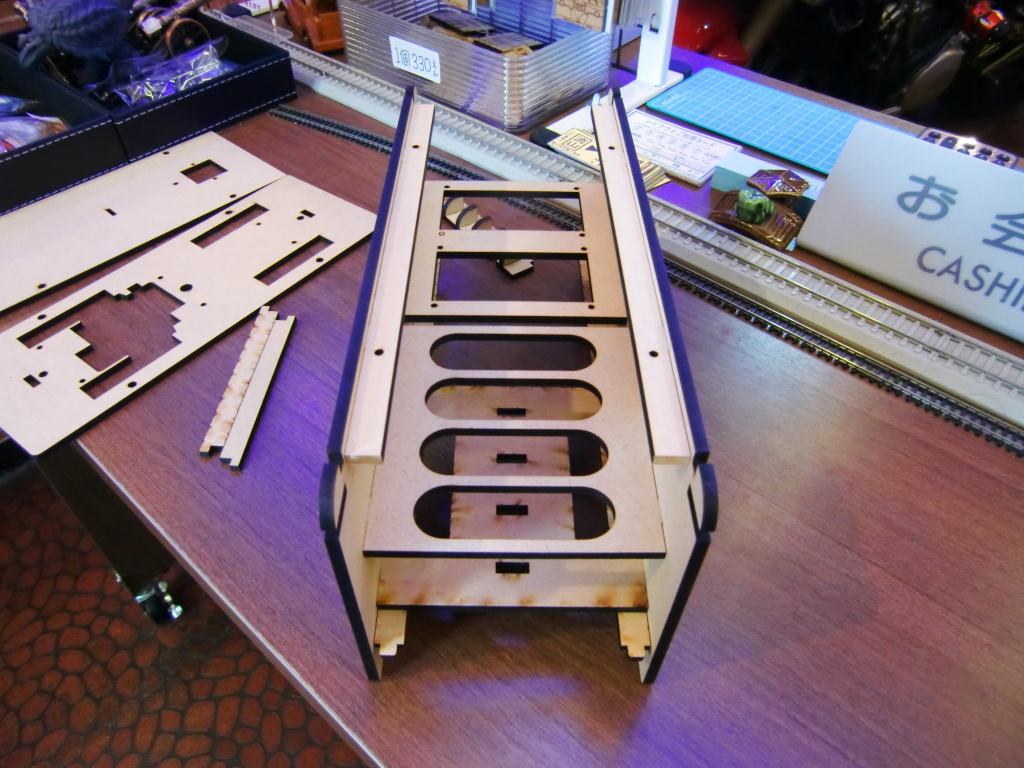

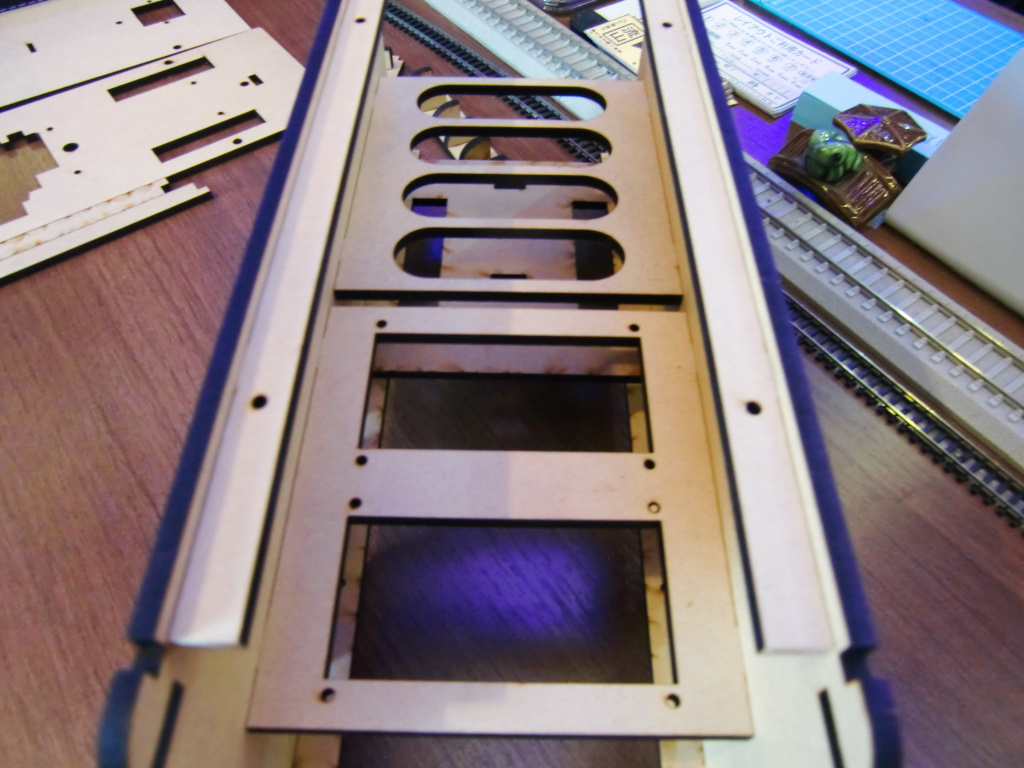

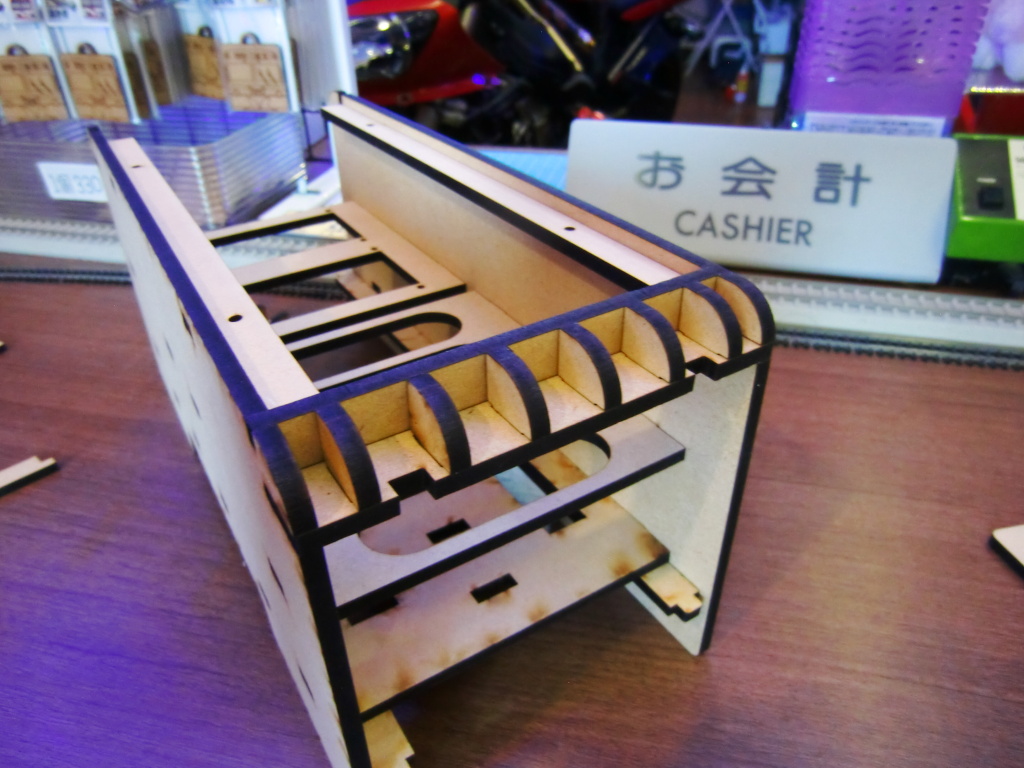

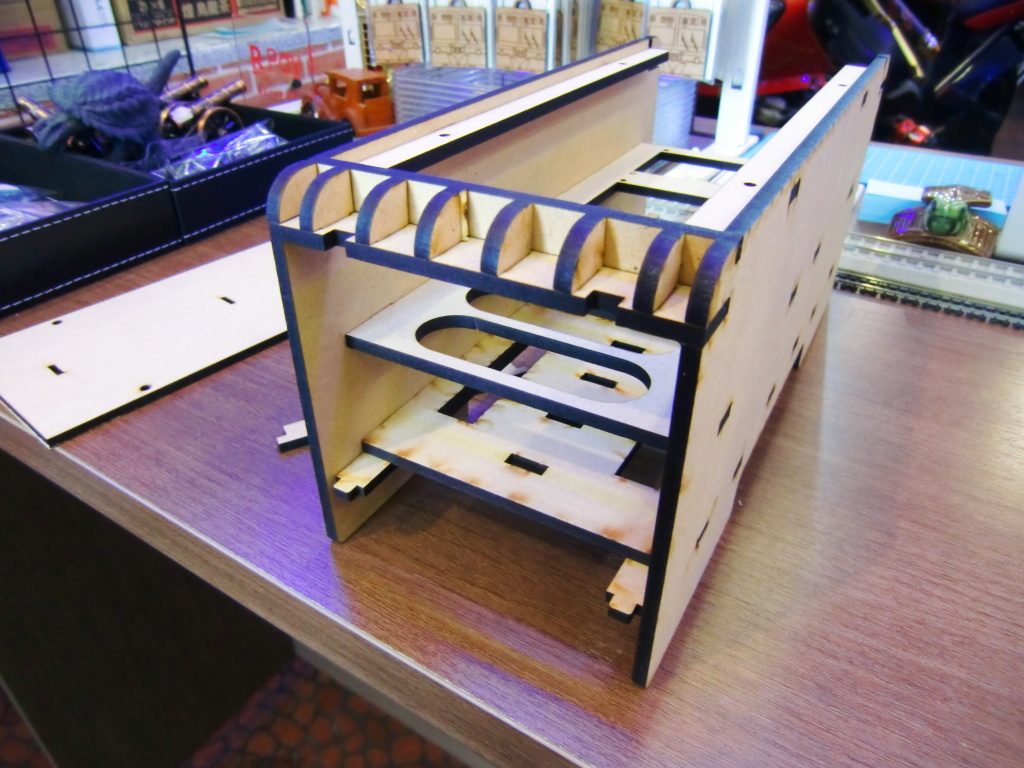

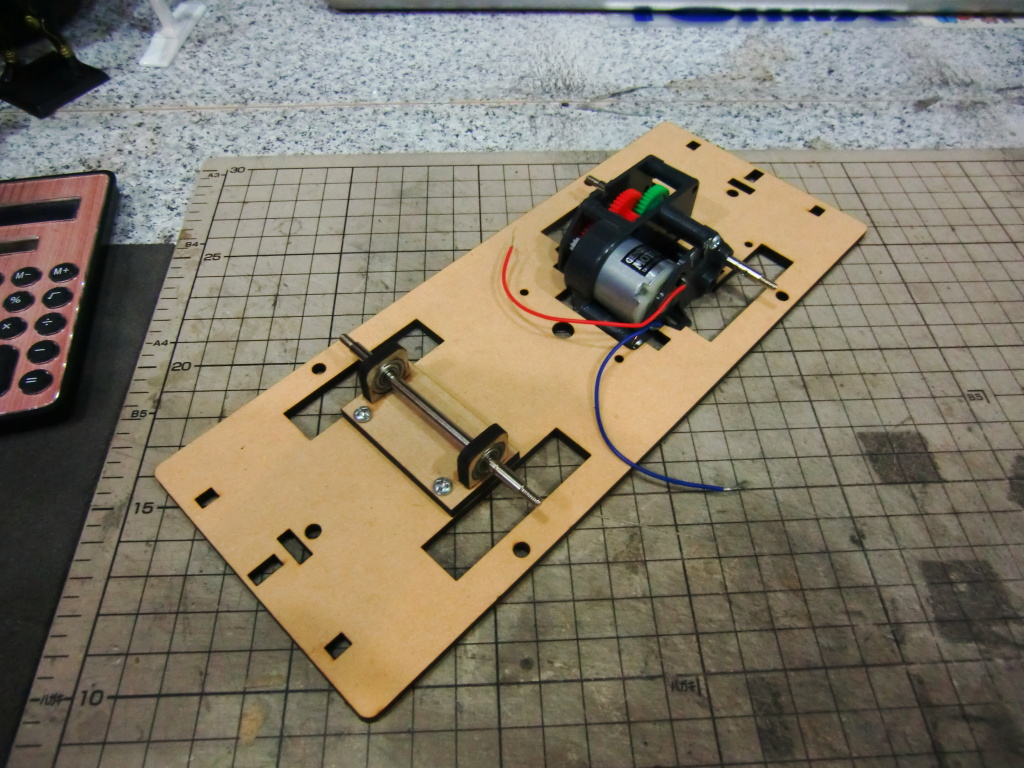

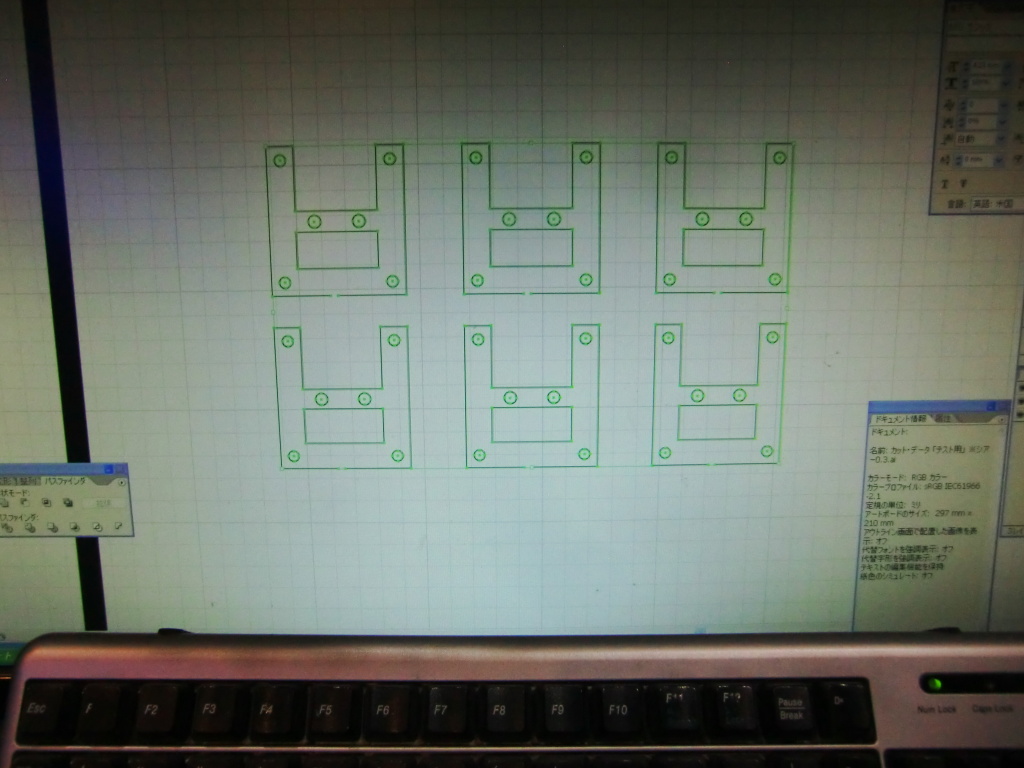

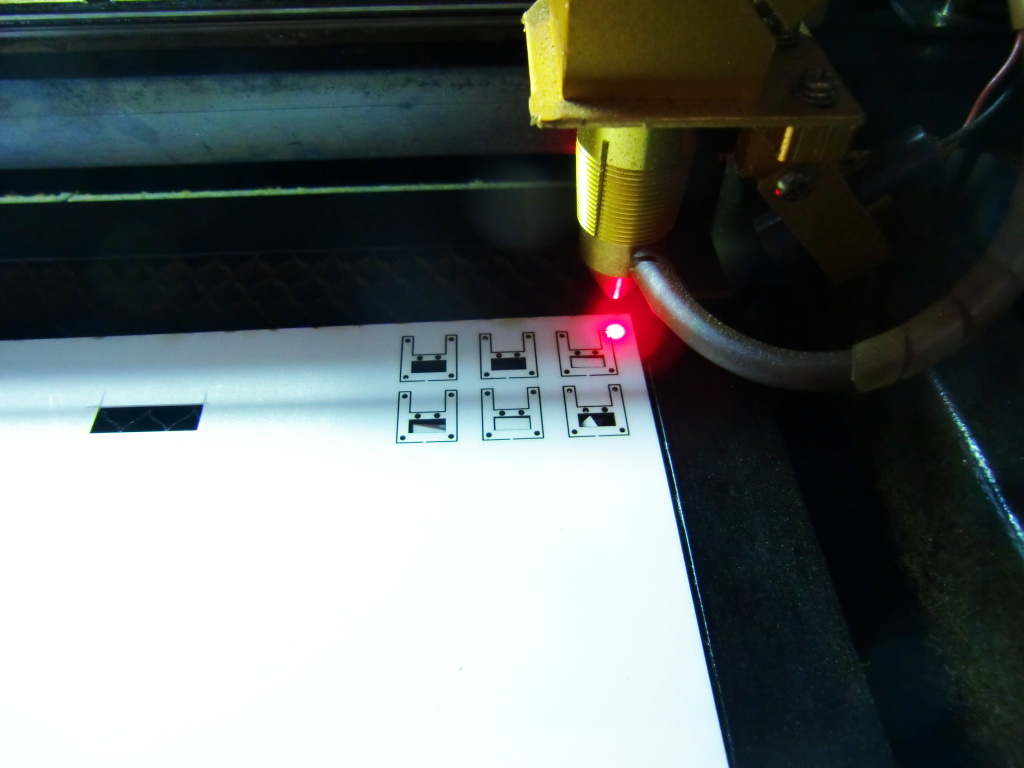

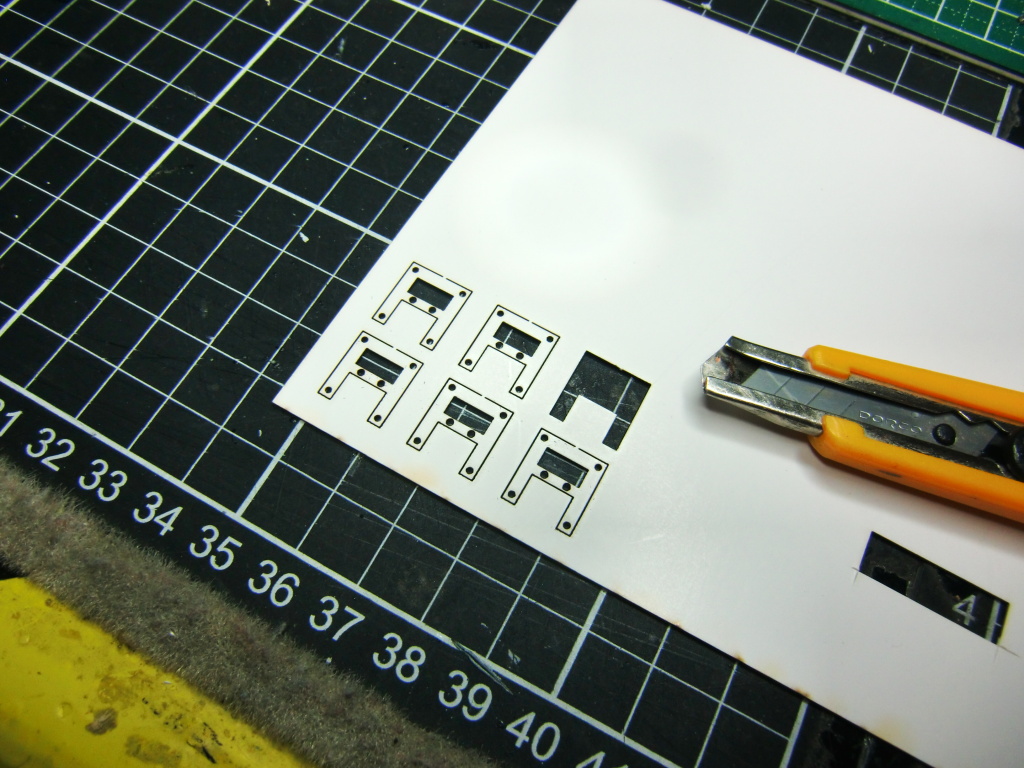

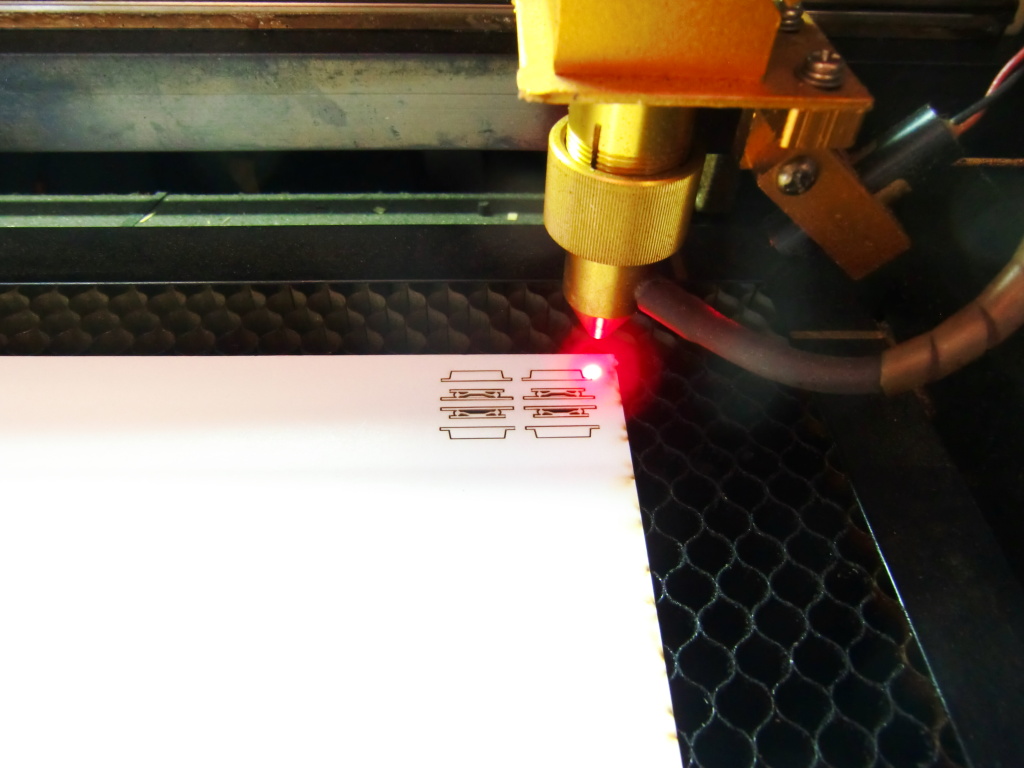

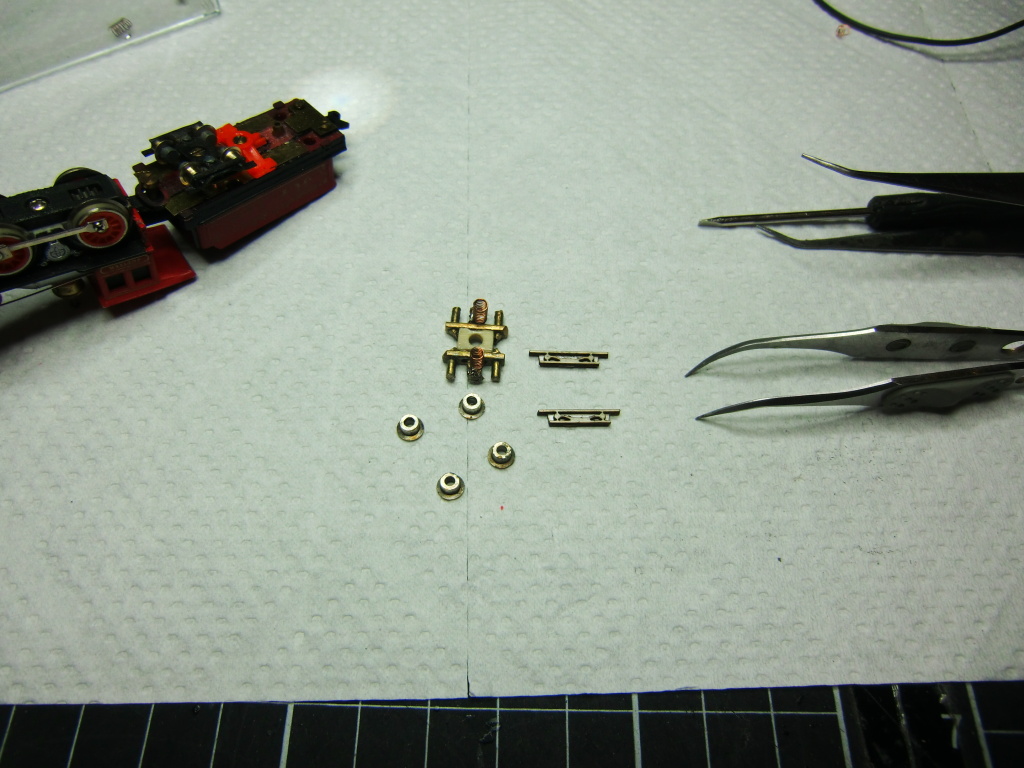

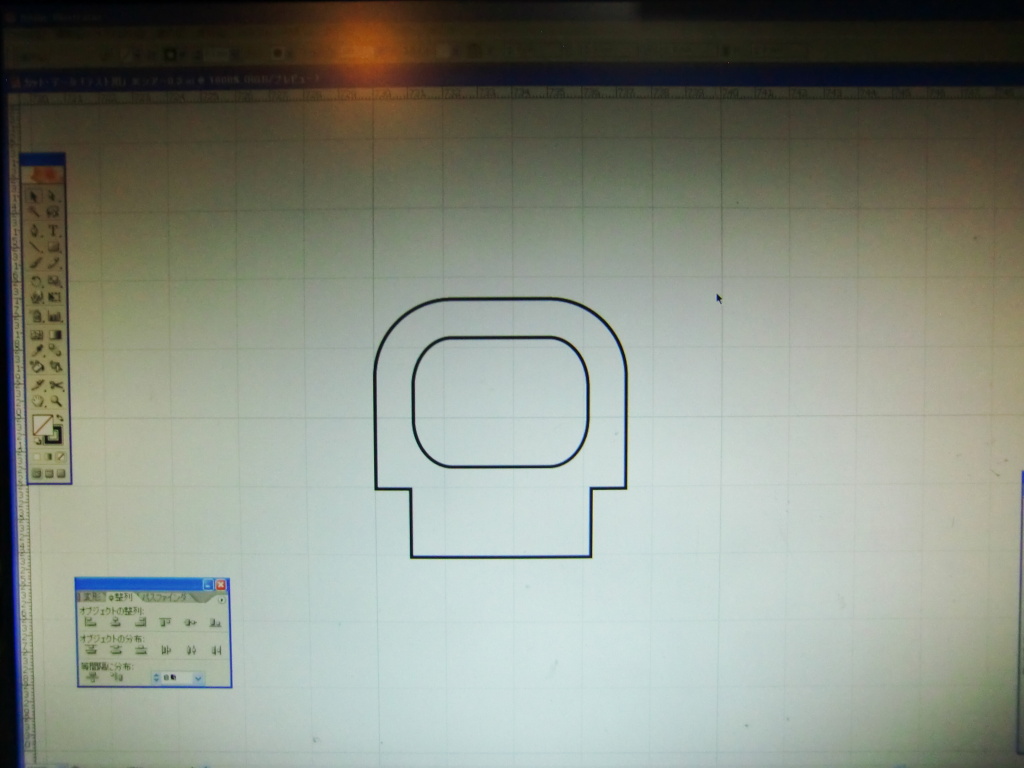

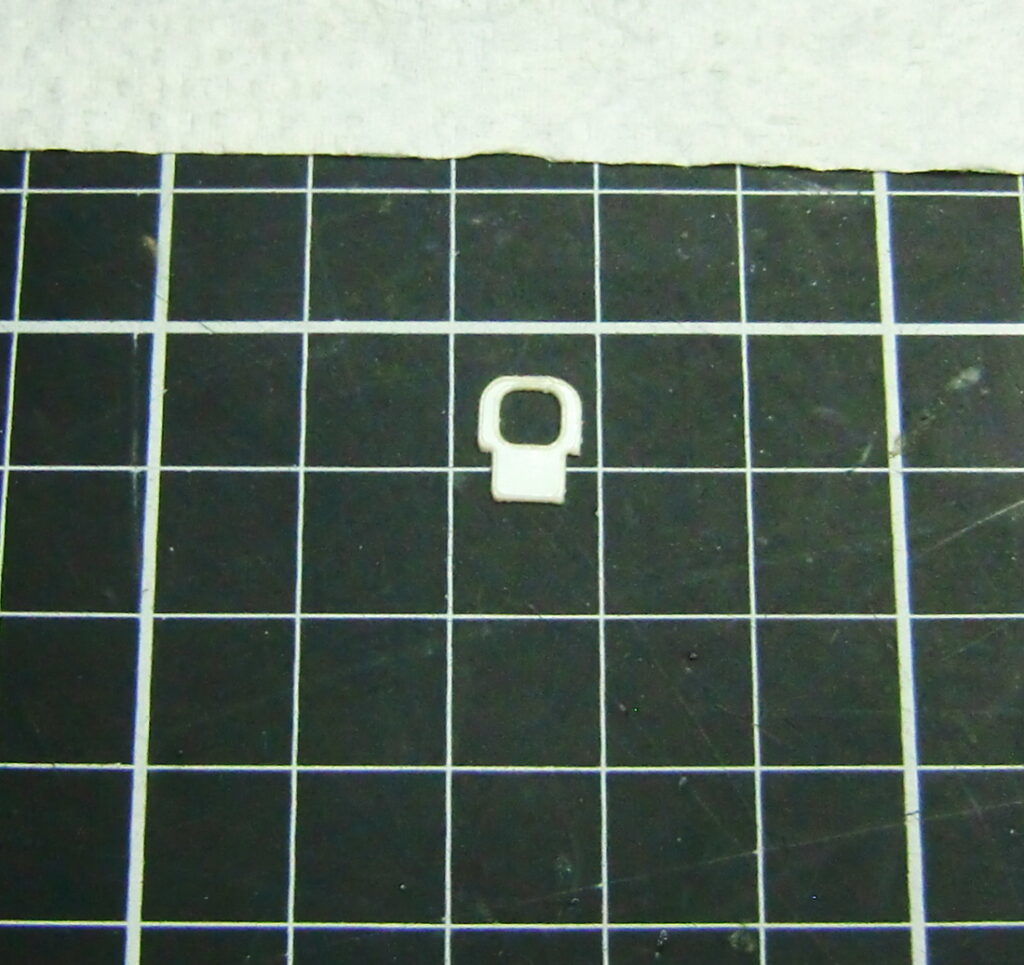

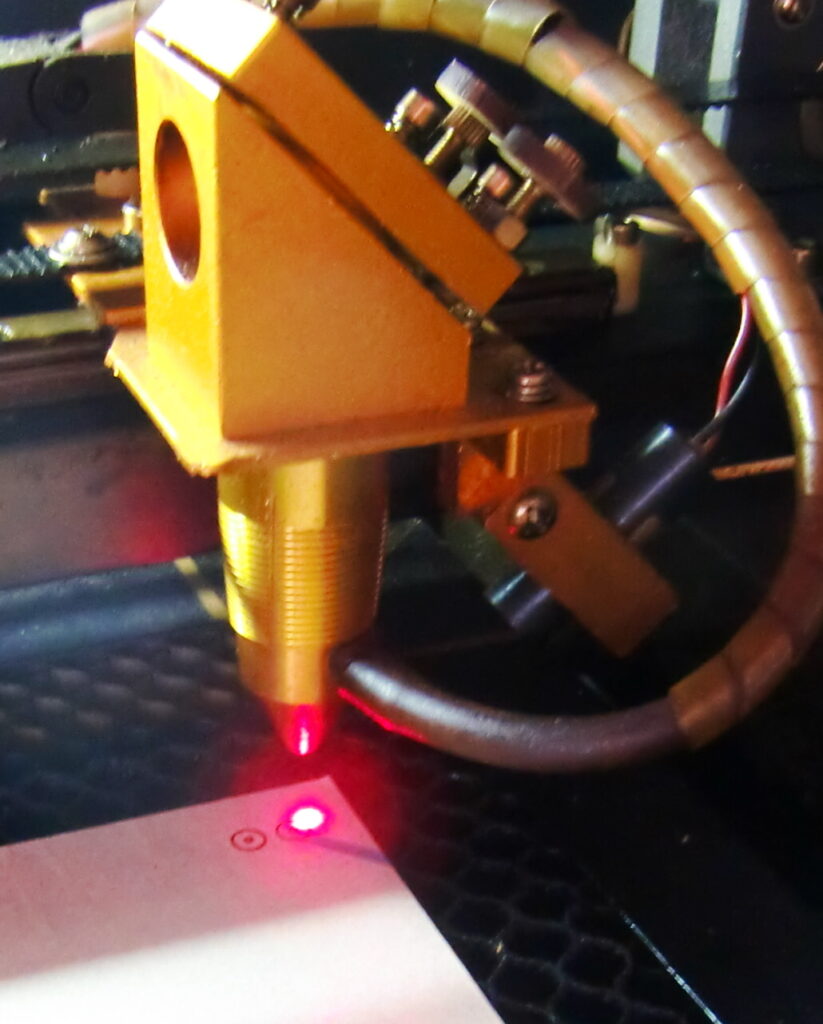

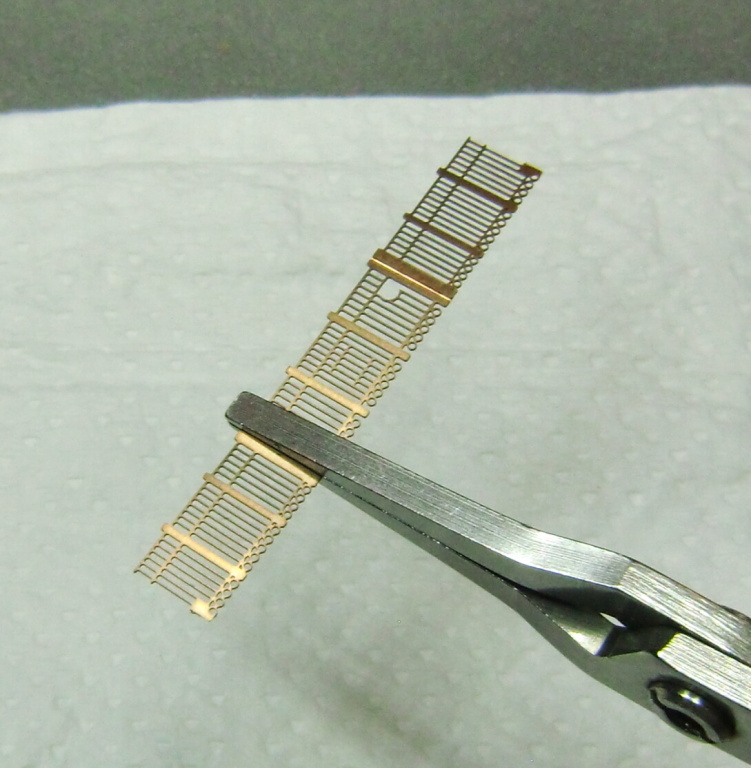

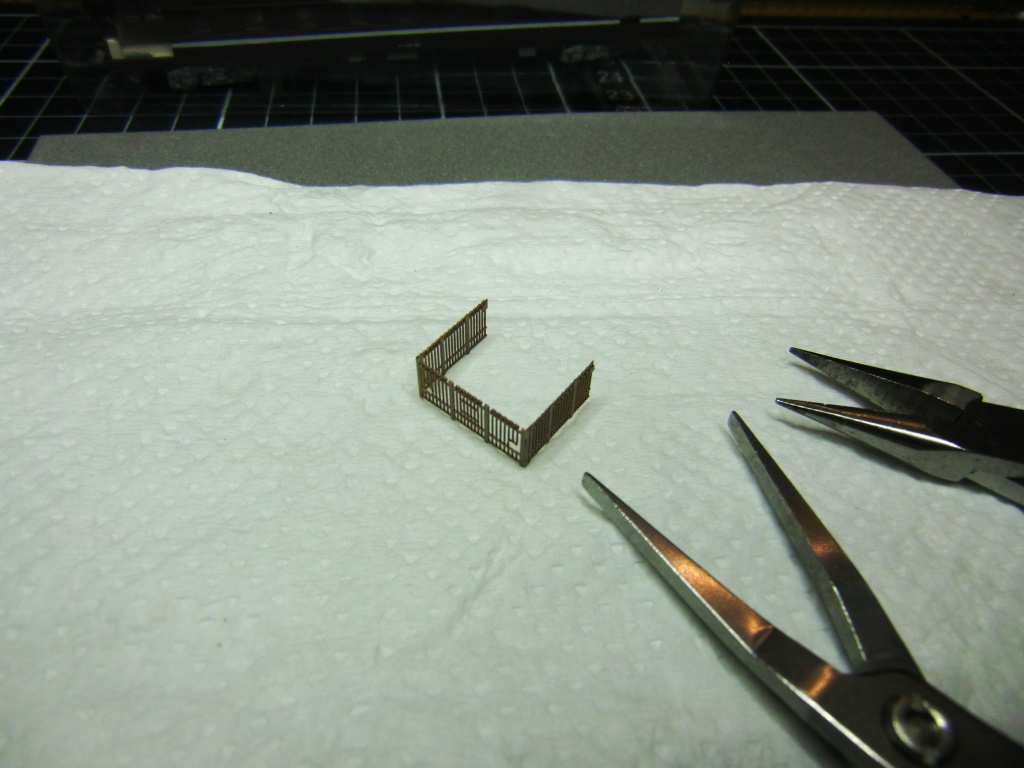

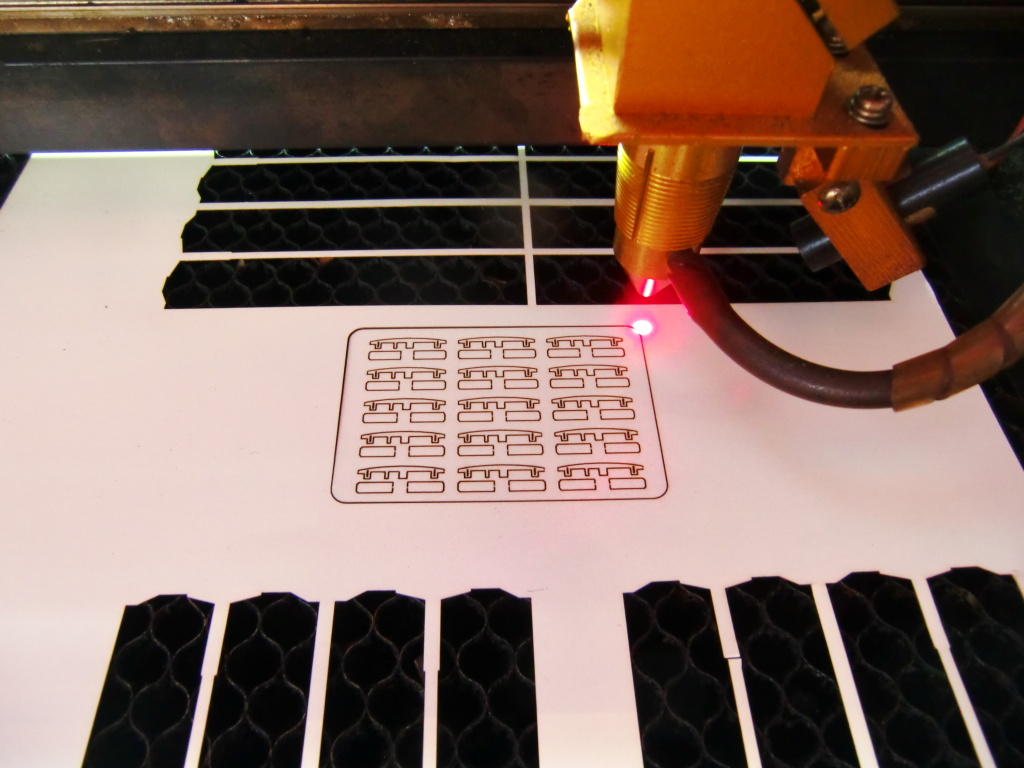

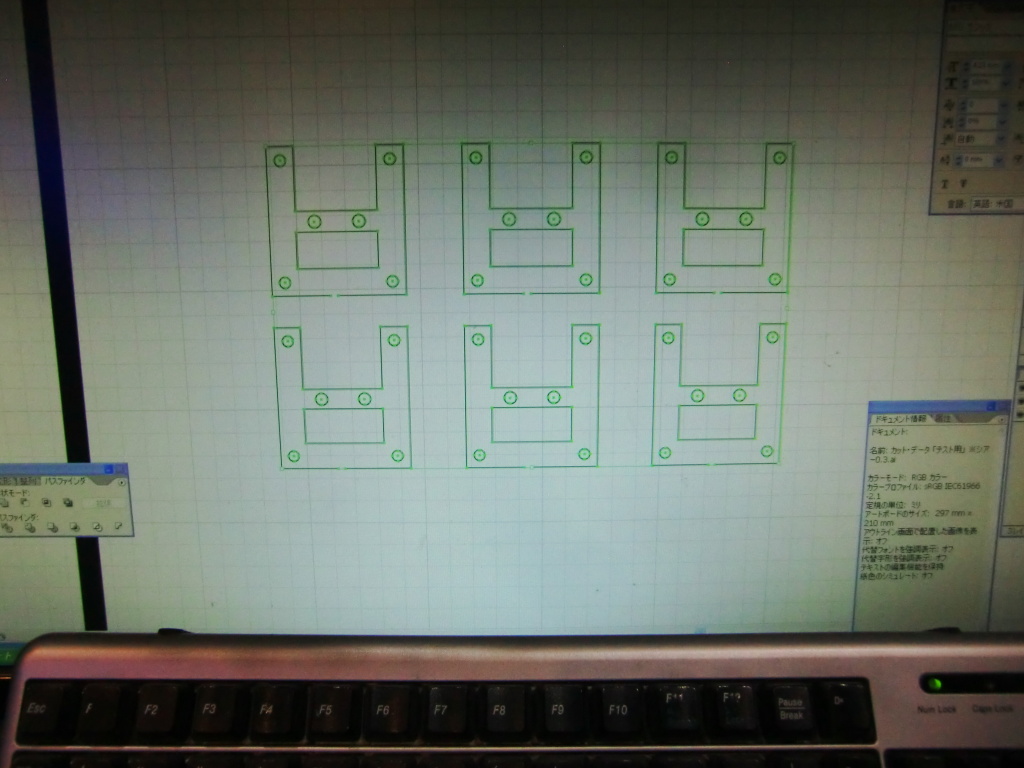

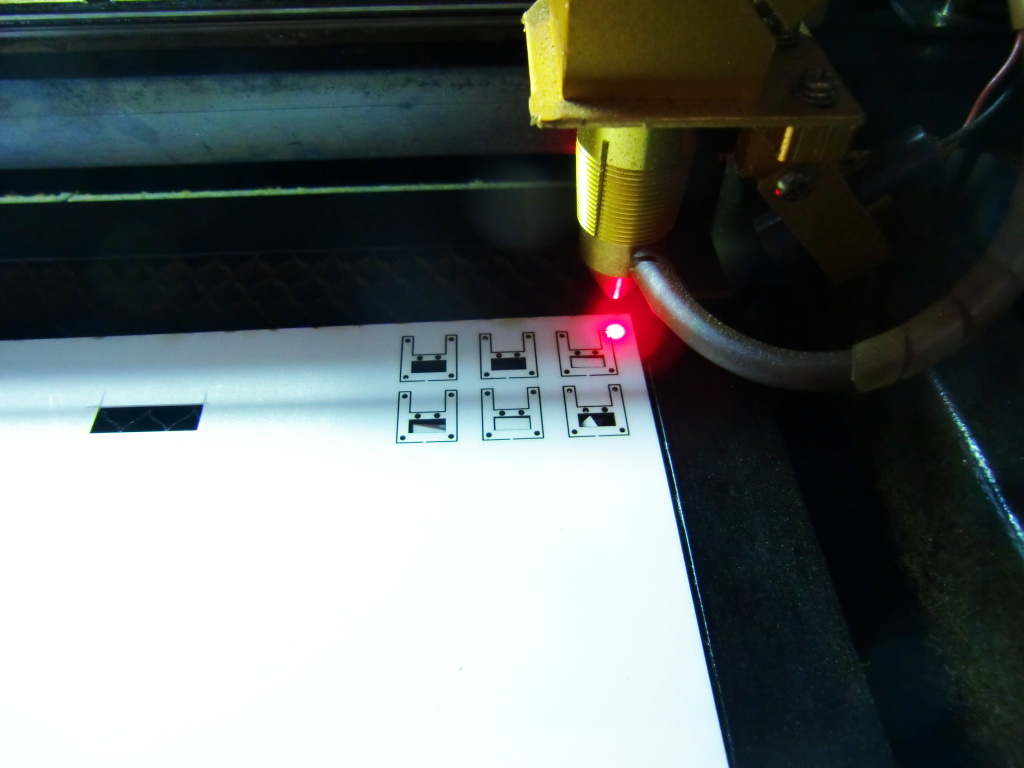

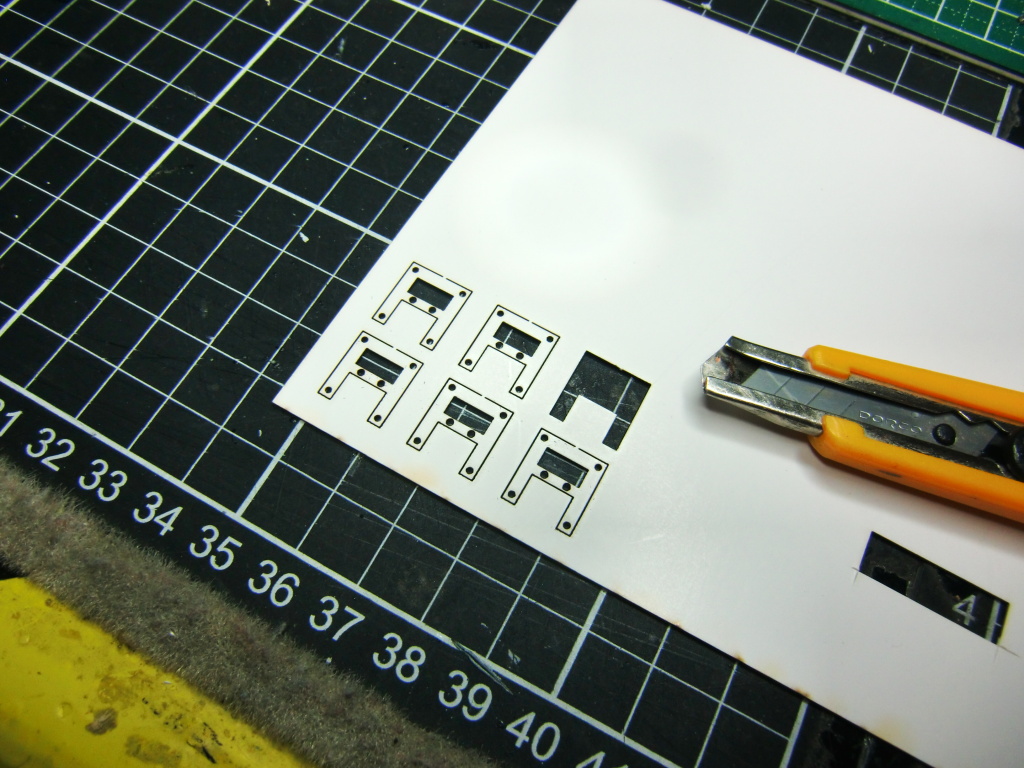

次に破損した箇所の連結部をレーザーで作ります。

クリーナーで接着面の油分をしっかり落としておきます。

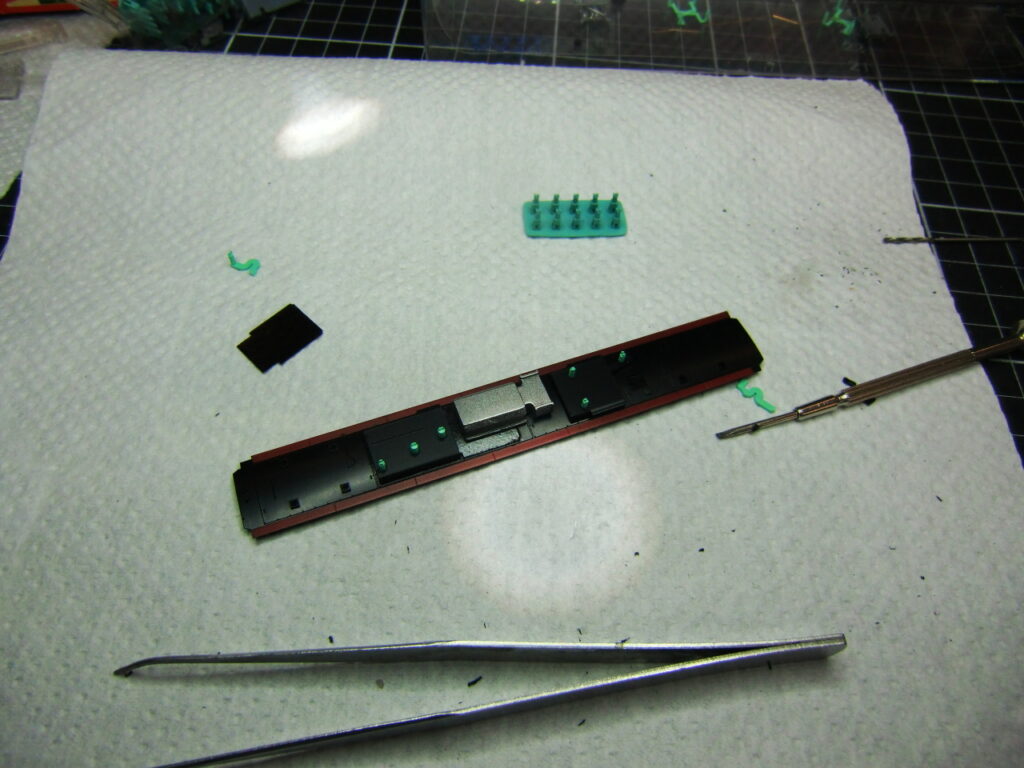

このように固定します。パーツは現物合わせで位置調整します。最後に黒で塗装します。

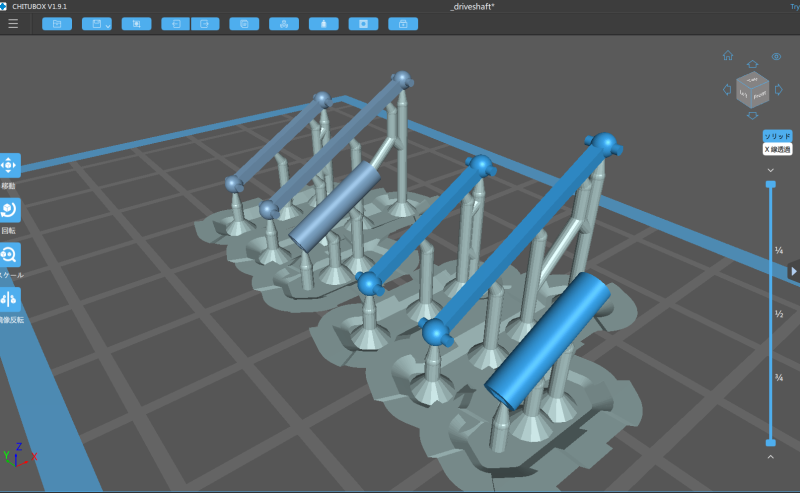

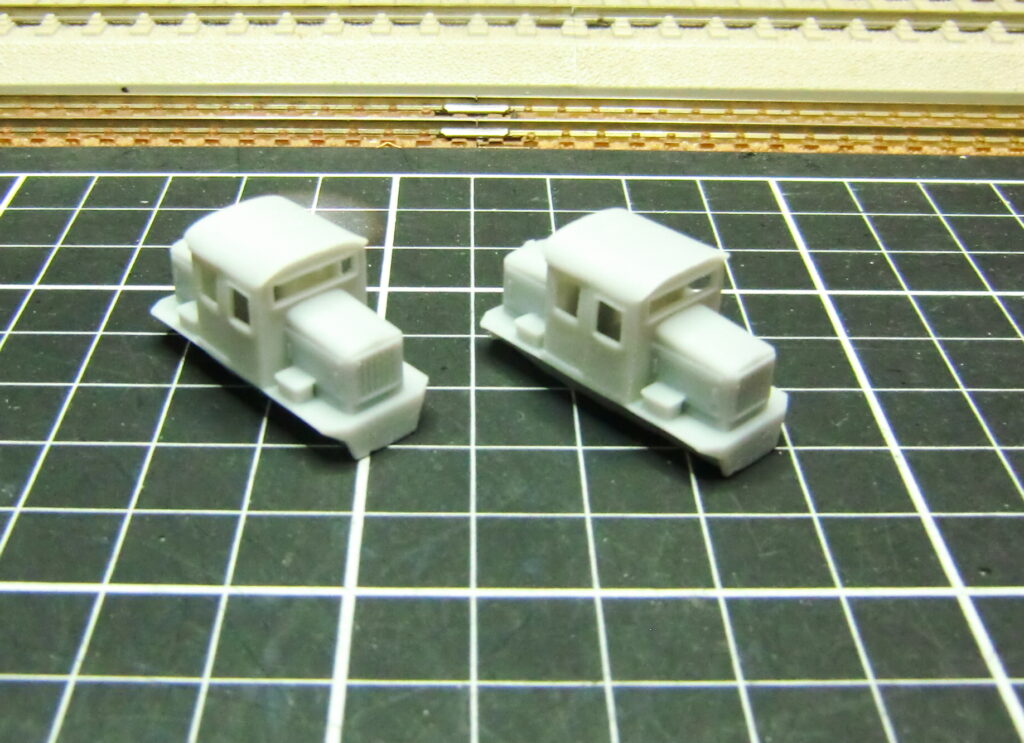

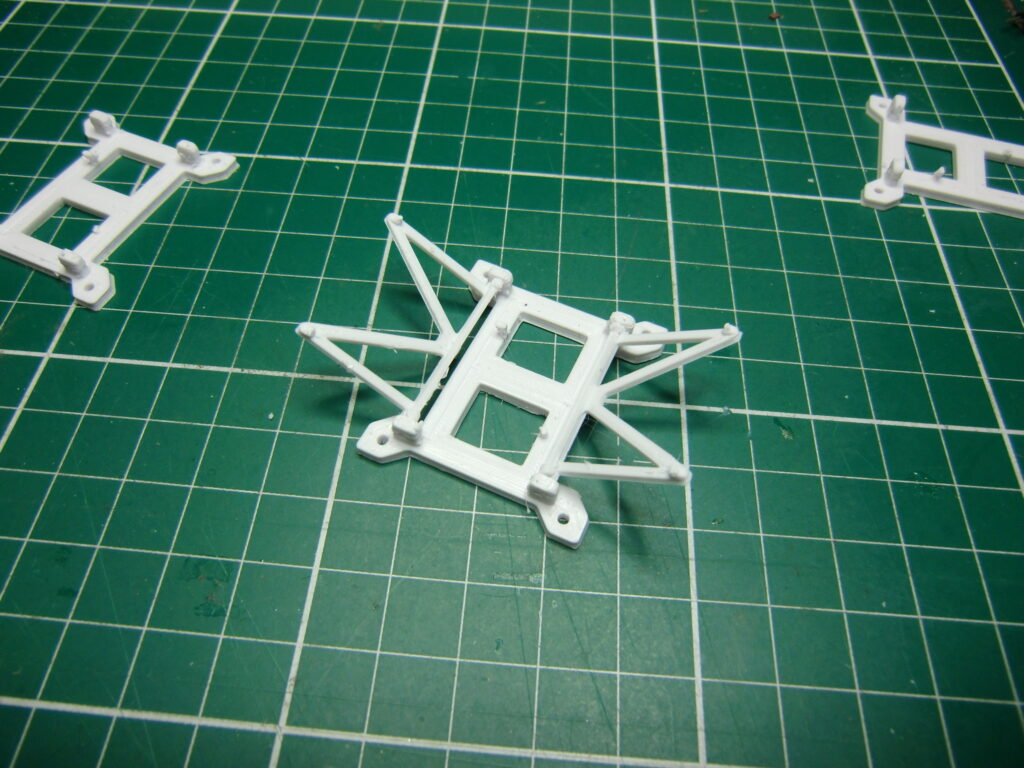

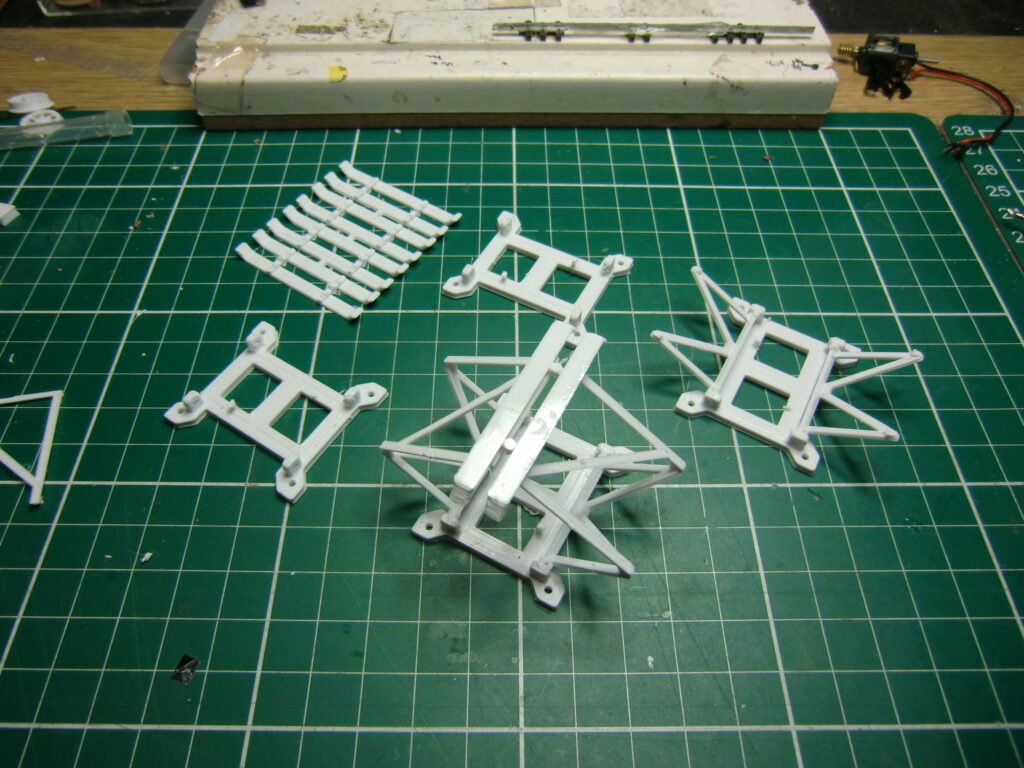

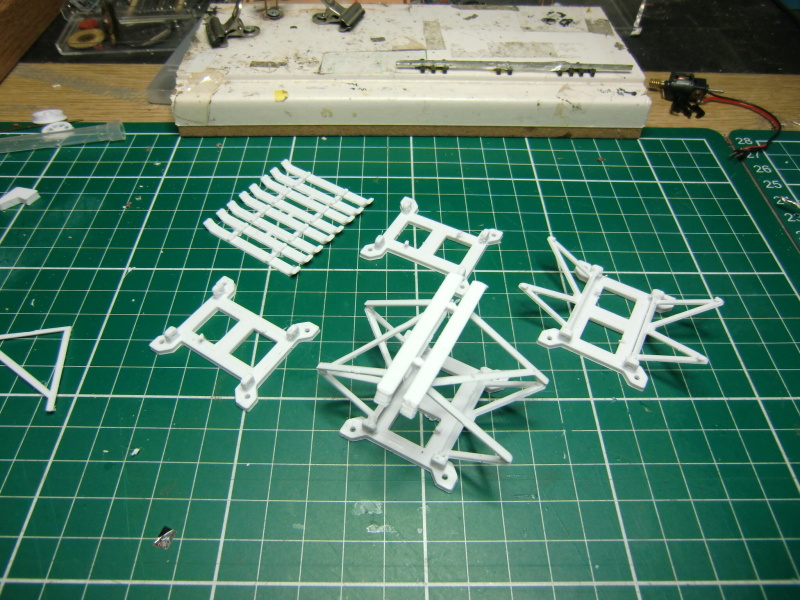

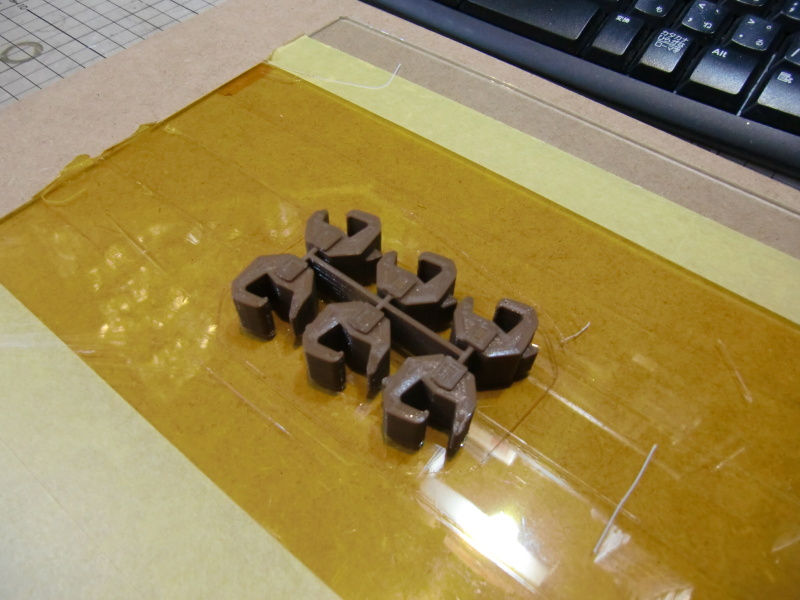

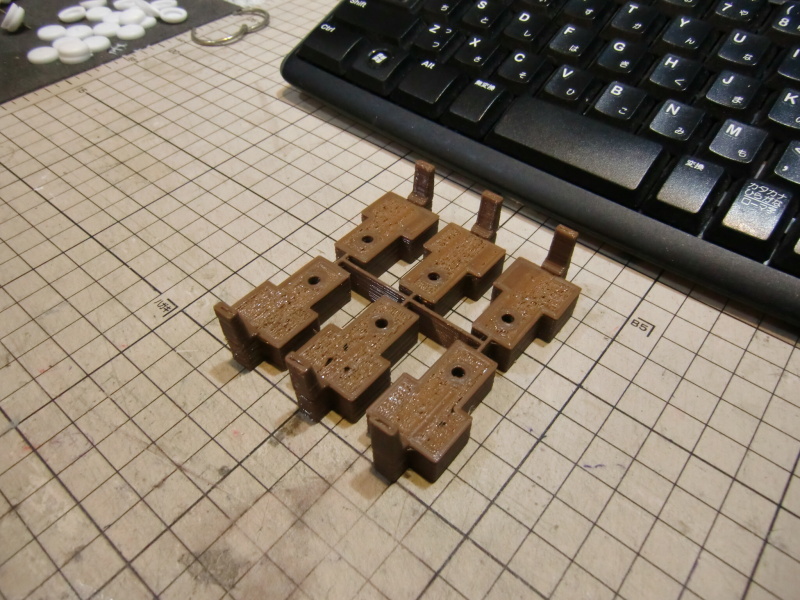

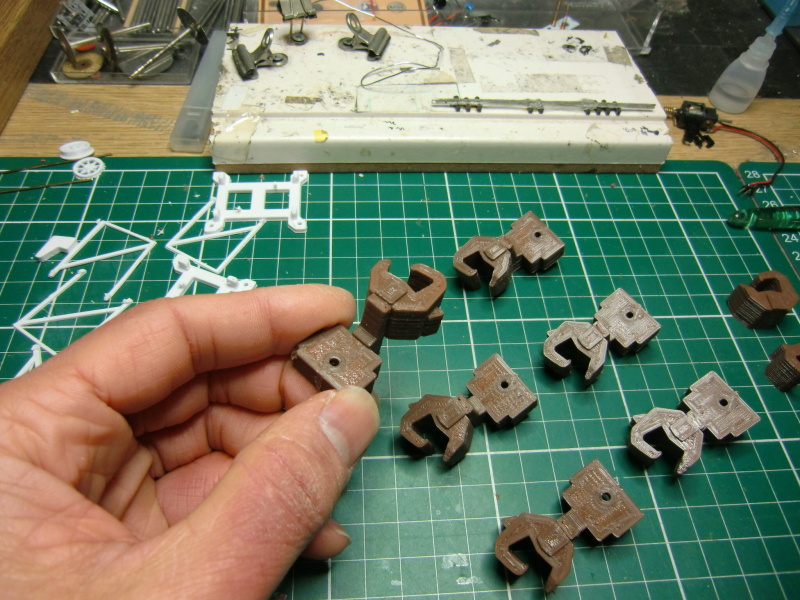

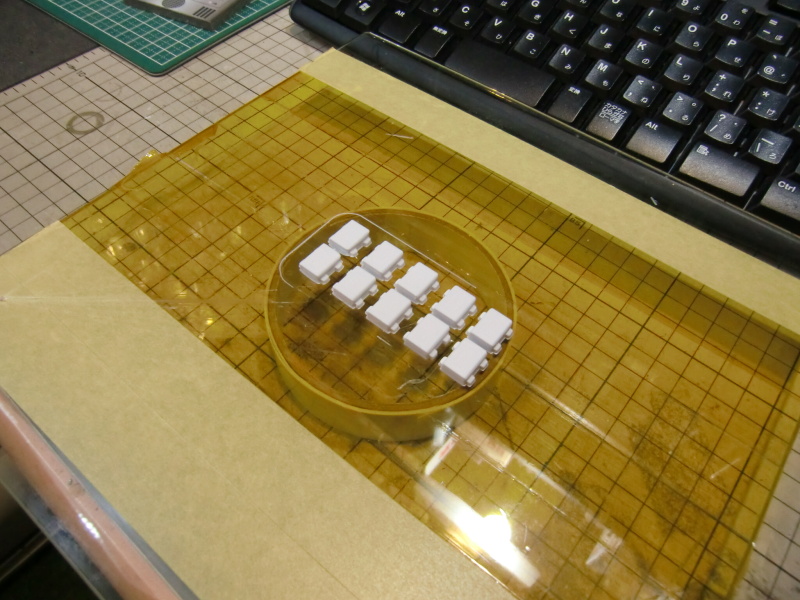

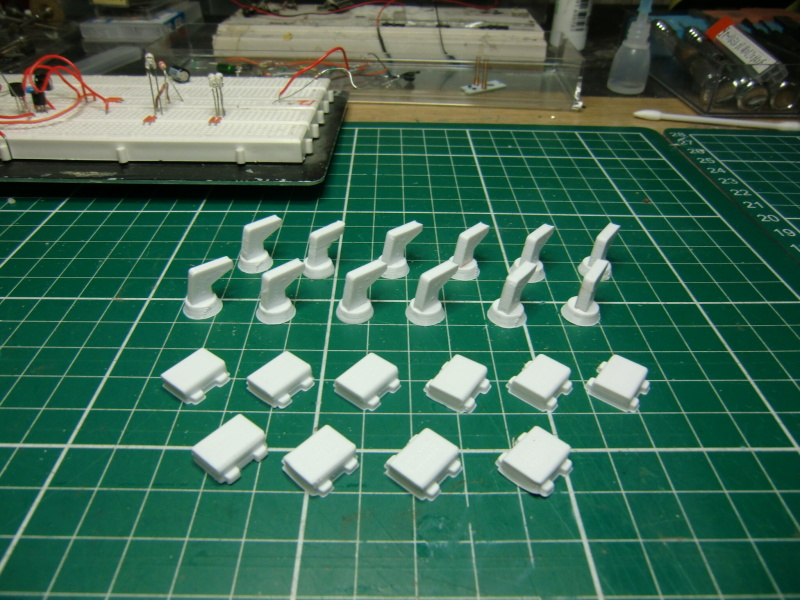

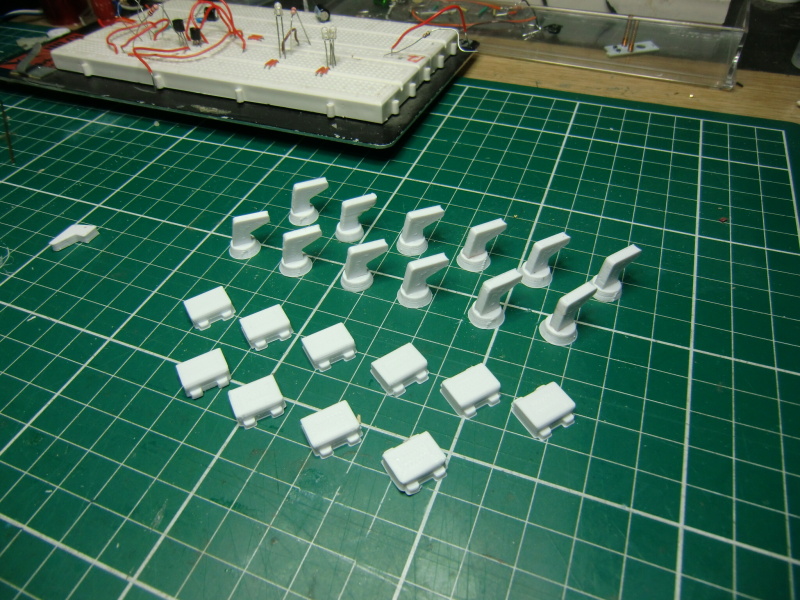

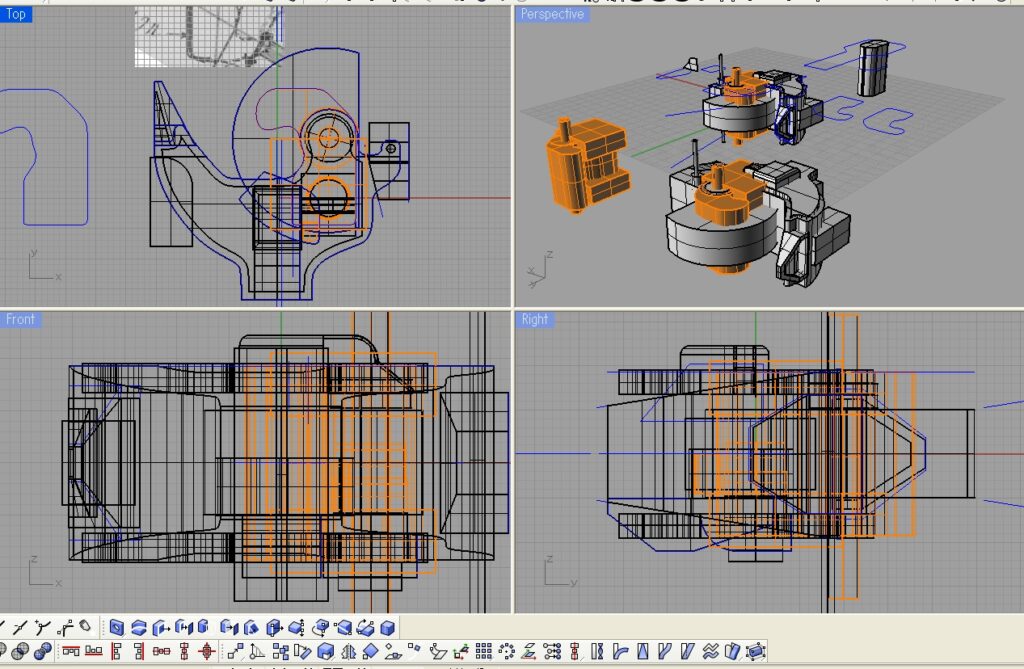

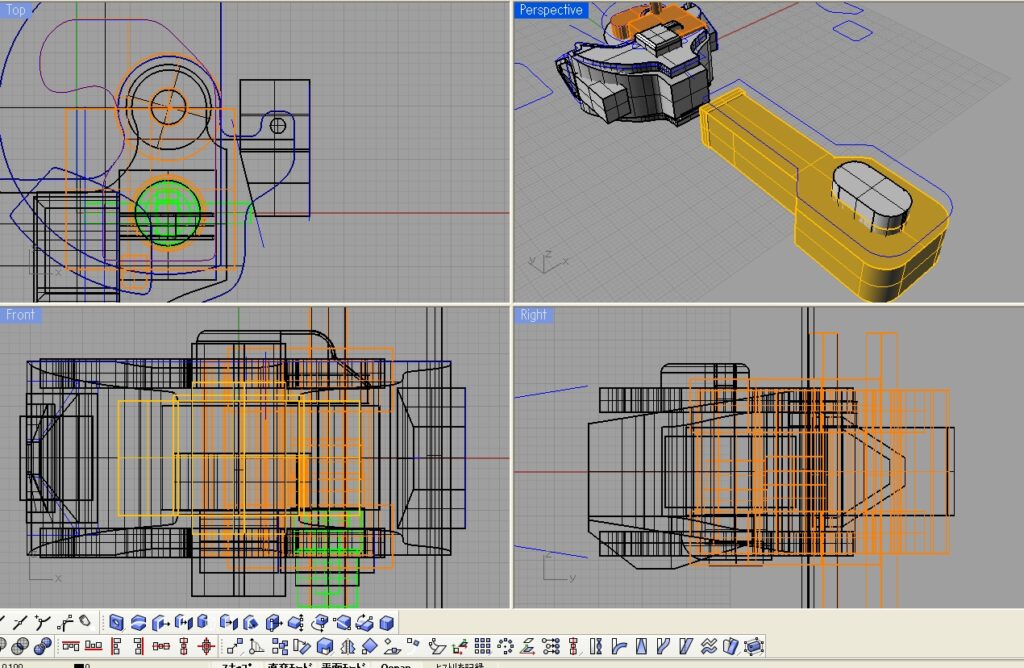

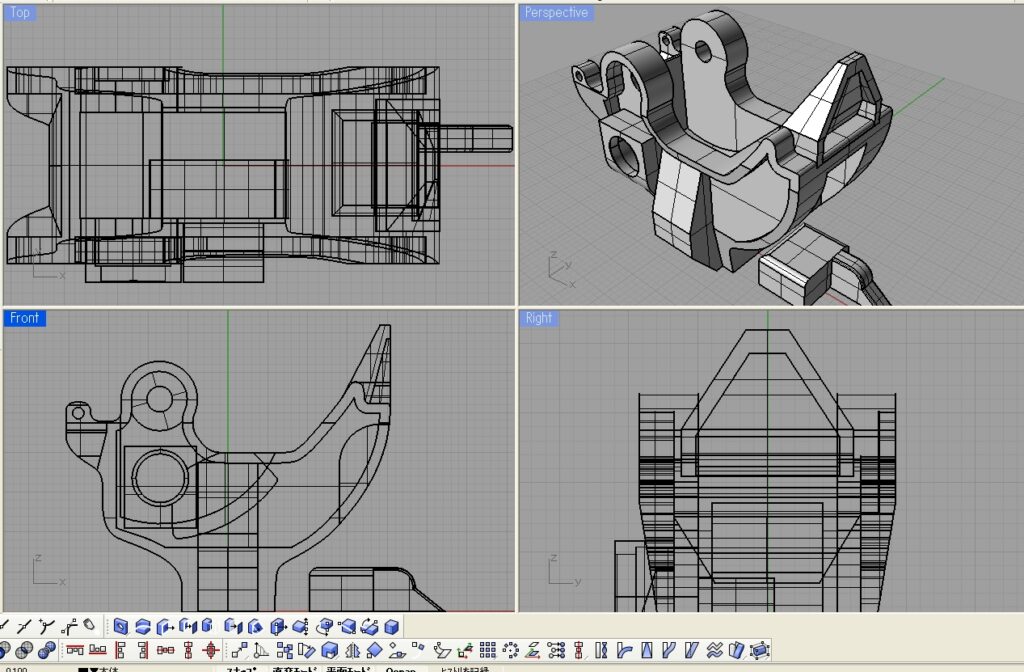

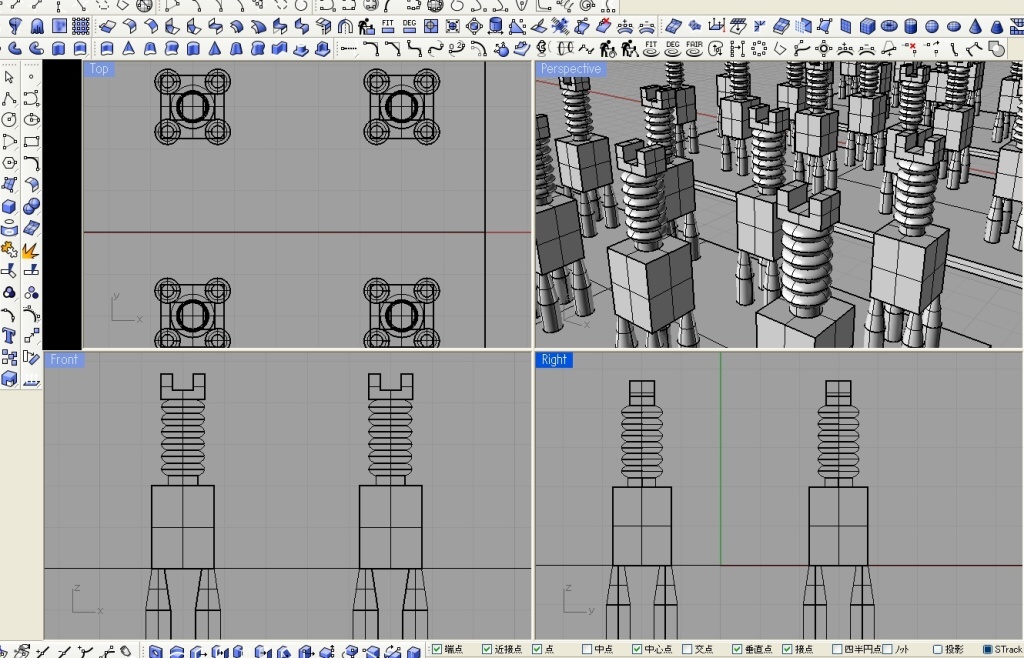

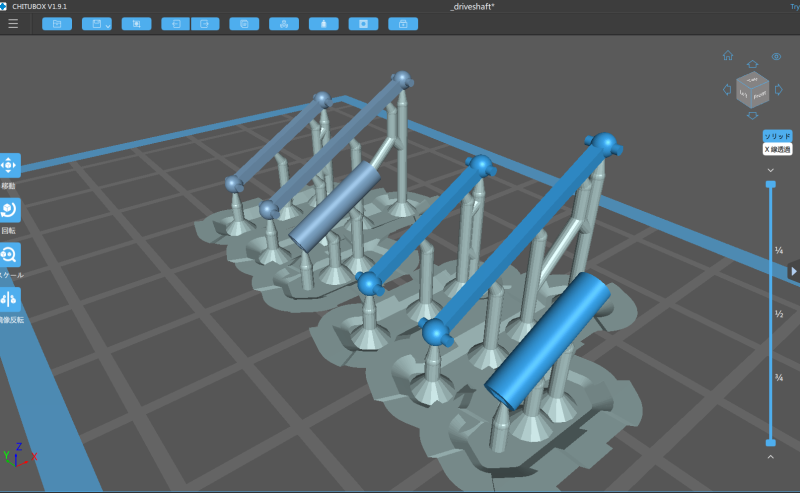

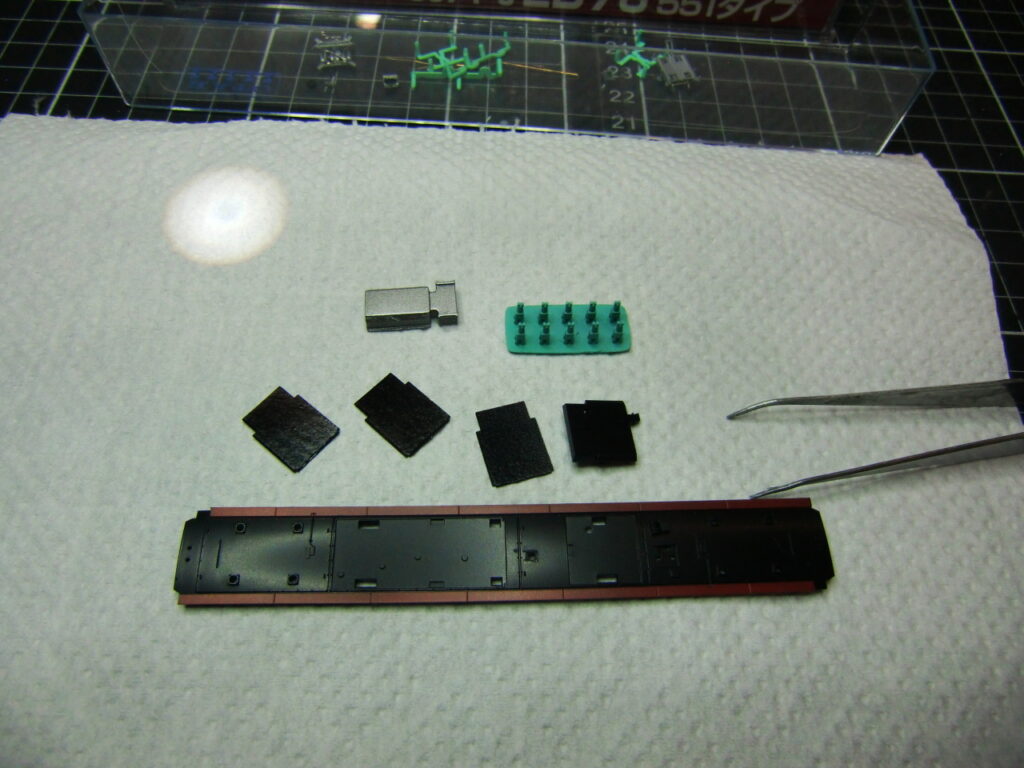

続いてドライブシャフトの設計です。こちらのパーツの制作には、3Dプリンターを使います。最適な長さがわからないため、長さ調整できるパーツとして制作します。

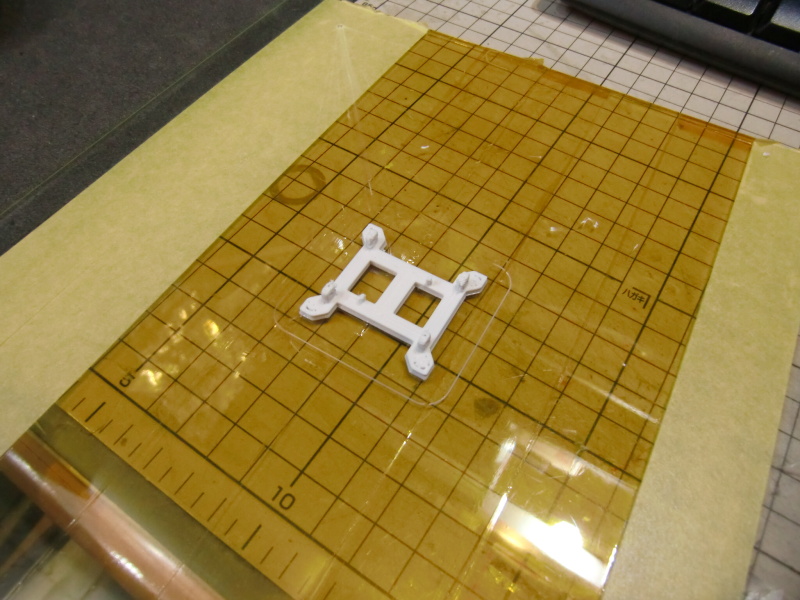

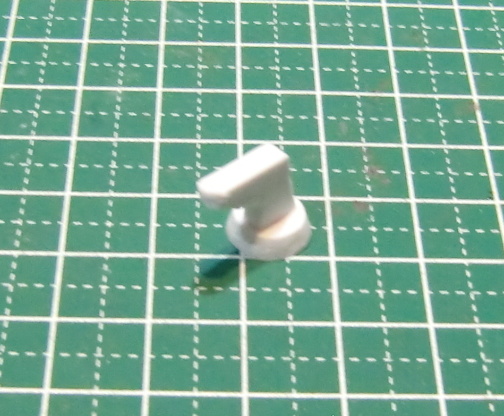

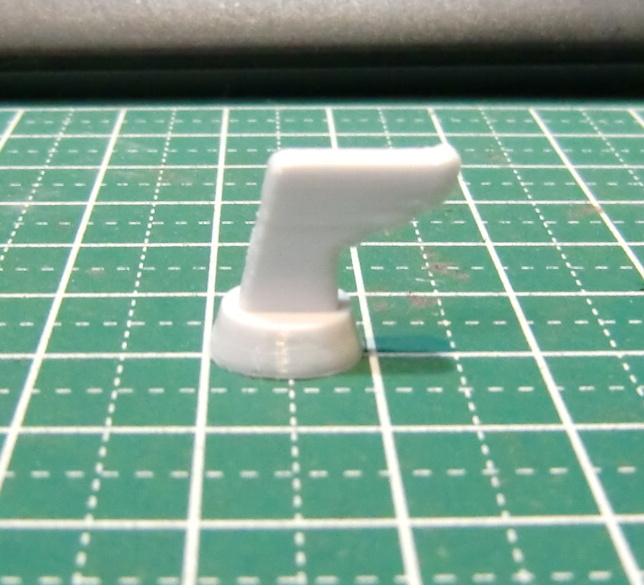

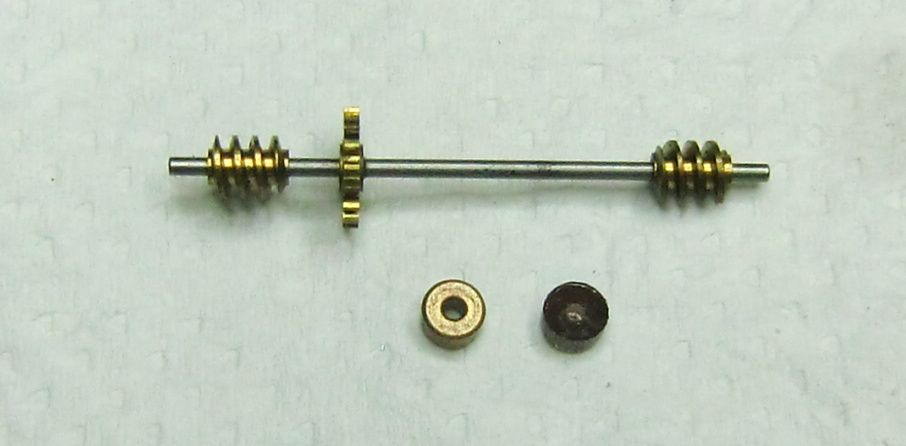

ドライブシャフトのパーツが出来ました。左右の長さが調整できるようになっています。

あとは、実際に連結してみ調整を行っていきます。最後に黒で塗装します。

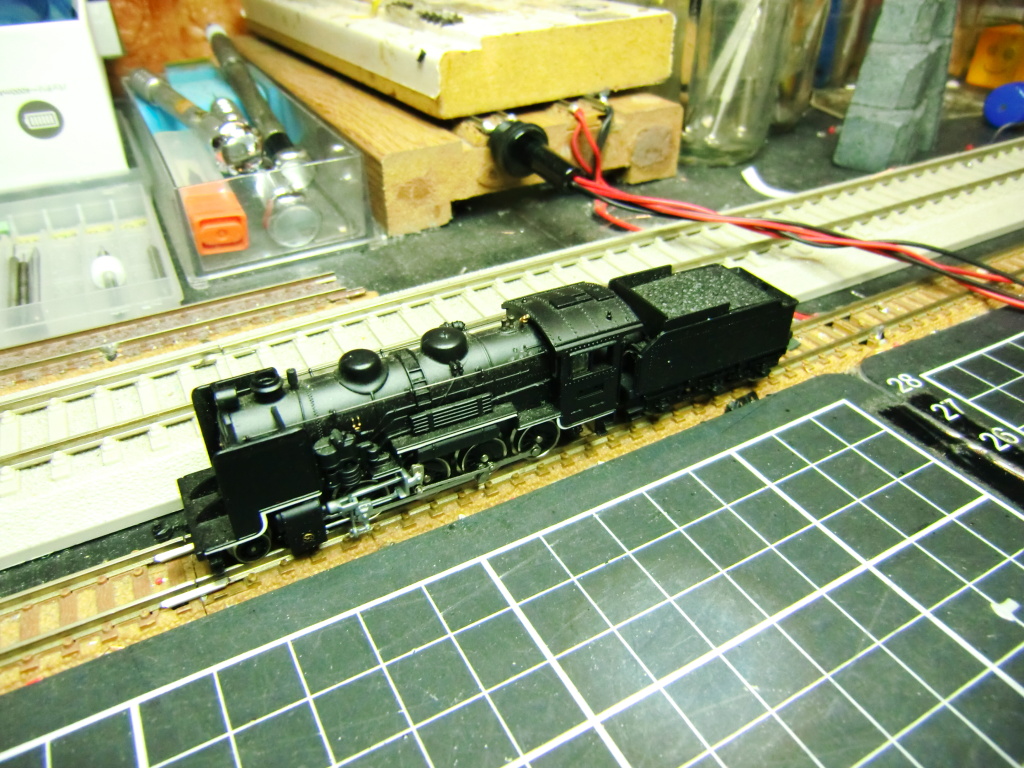

こちらの機関車は、「パーツ割れ/部品破損2か所・ドライブシャフト欠品・集電不良」など問題個所が多岐にわたっていたこともあり、お直しするまで時間はかかりましたが、どうにか走行できるまでお直しすることが出来ました。

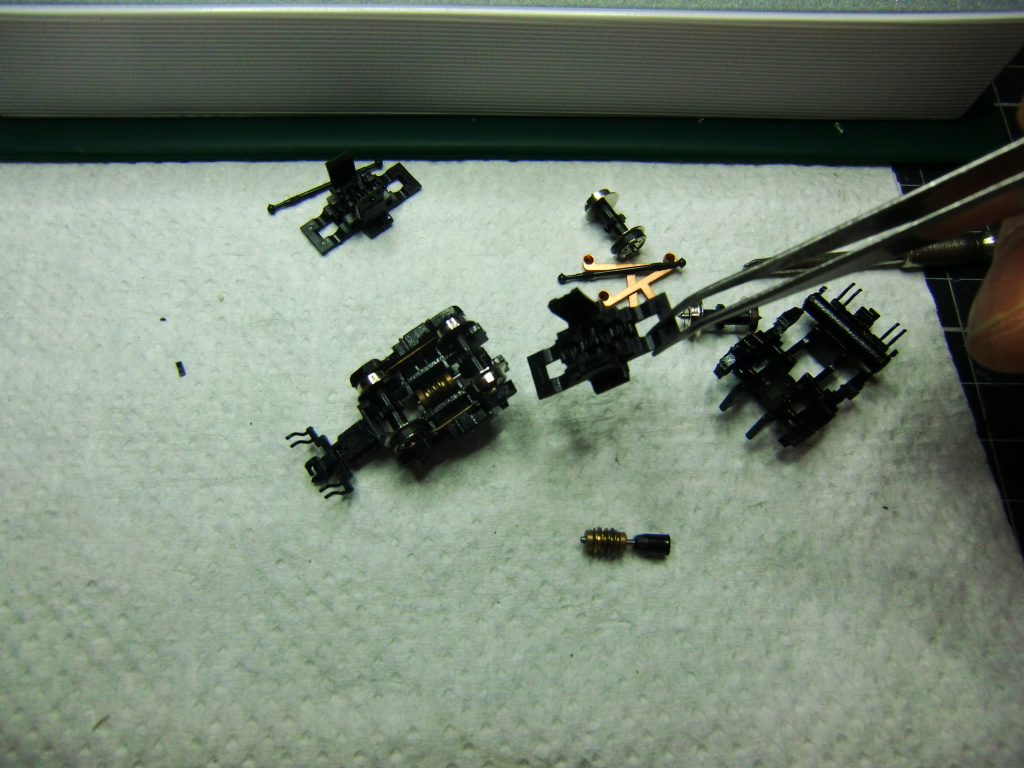

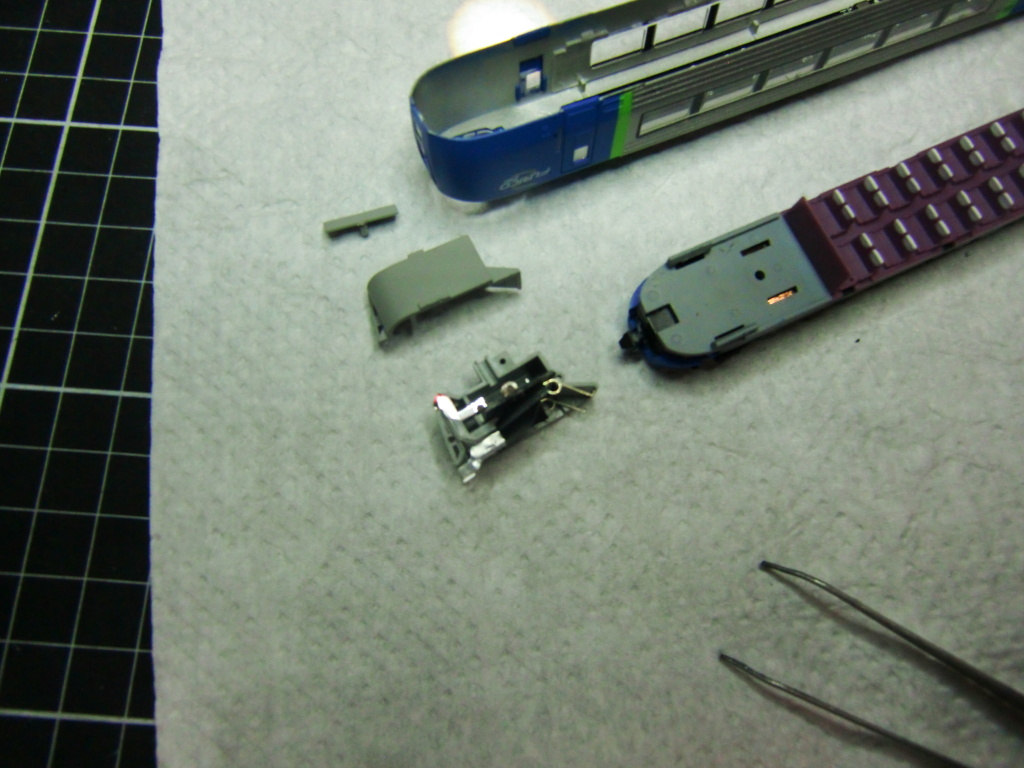

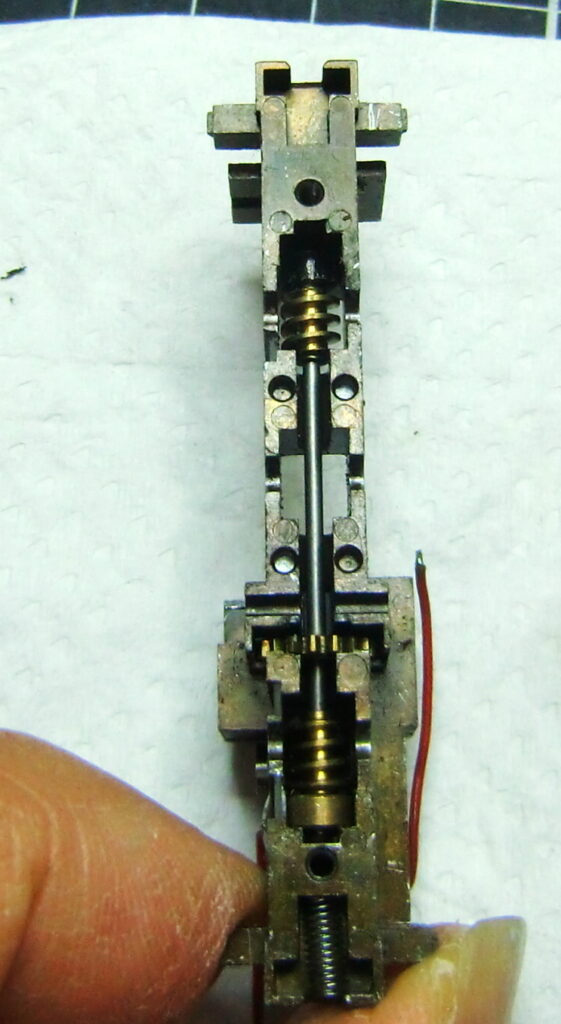

1つ1つ現状を確認しながら問題個所を特定していきます。

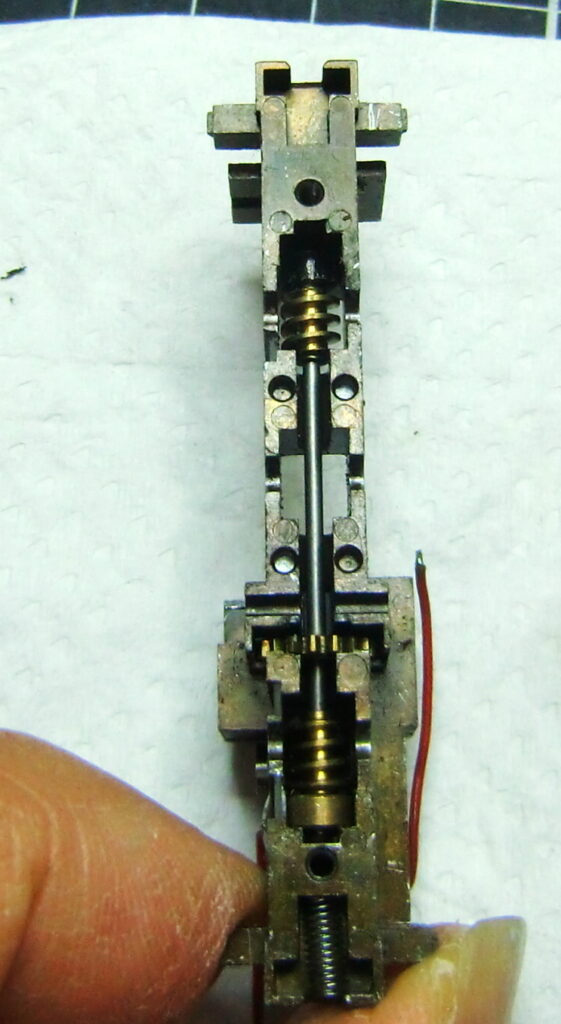

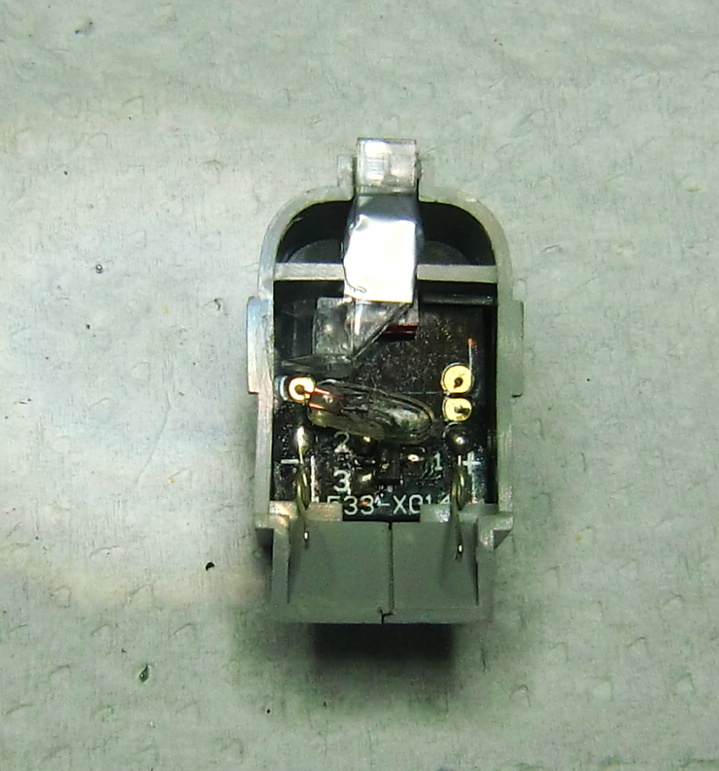

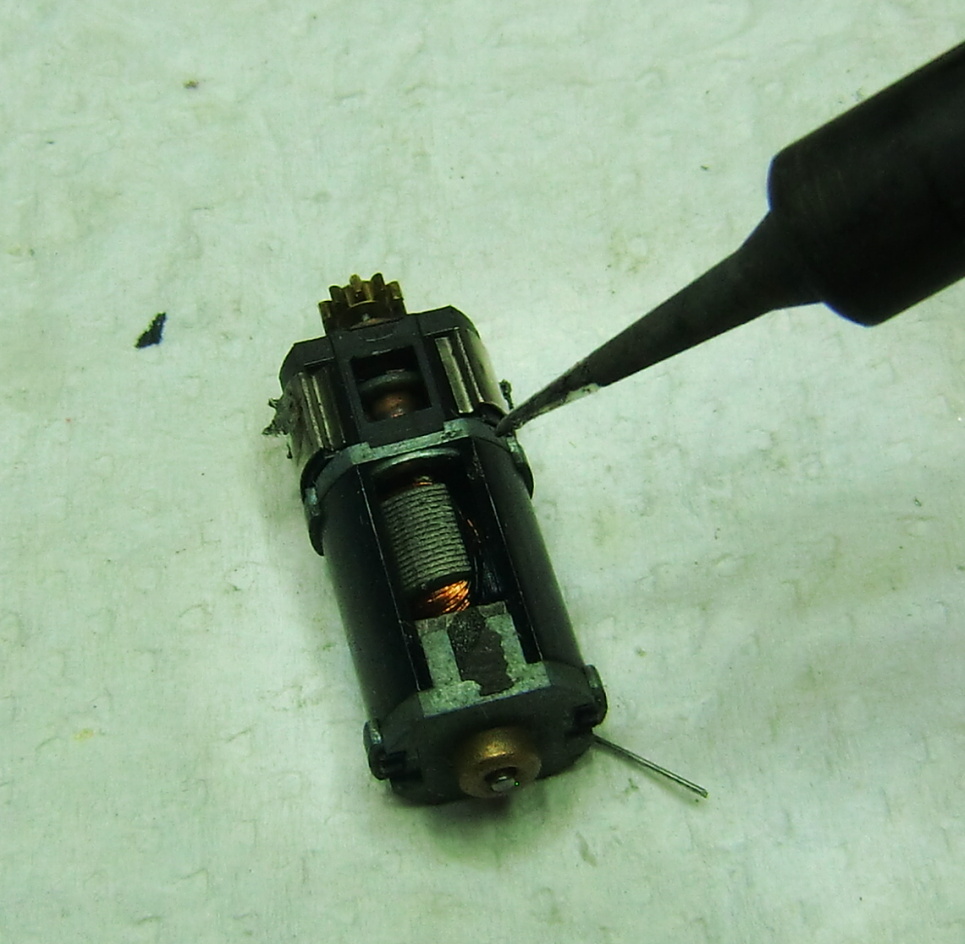

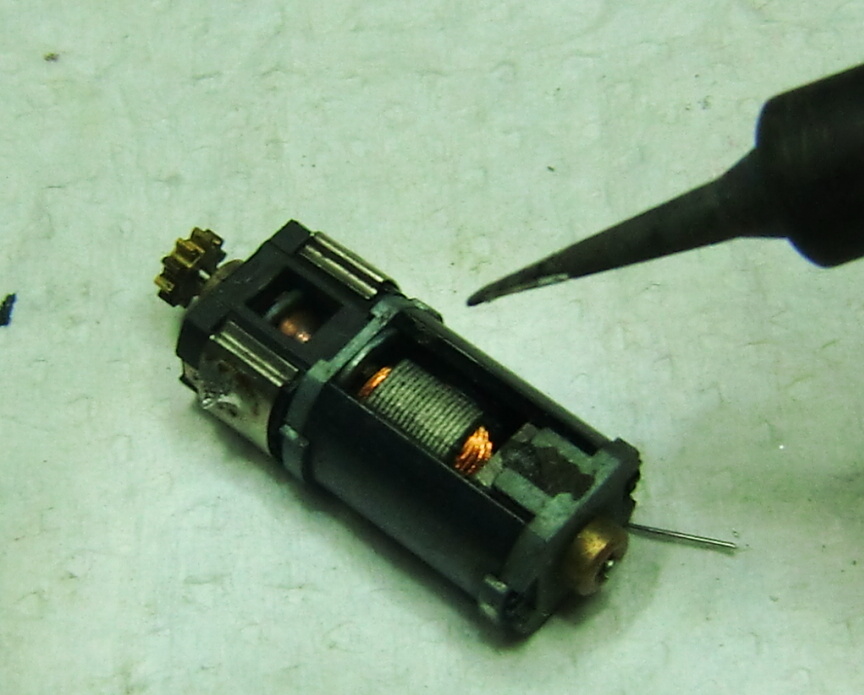

修理依頼の中でも難しい部類に属するもので、モーター内部の断線です。過去作業した中で1番作業が難航したのは、外国型蒸気機関車による複数ギア破損です。ギアは基本的に樹脂製が多く、使用頻度に関係なく経年劣化による割れなども発生します。これは国内メーカーも例外ではありません。症状としては、台車から「ガタガタ音」がして上下に揺れ始めたらギア破損を疑うべきでしょう。

モーター断線の原因は、恐らく車輪がロックしてしまい、無理に電圧をかけ続けたことでモーターに大きな負担がかかりローターの線が焼き切れたのだと思われます。ギアも大変固く途中で完全にロックしているようです。

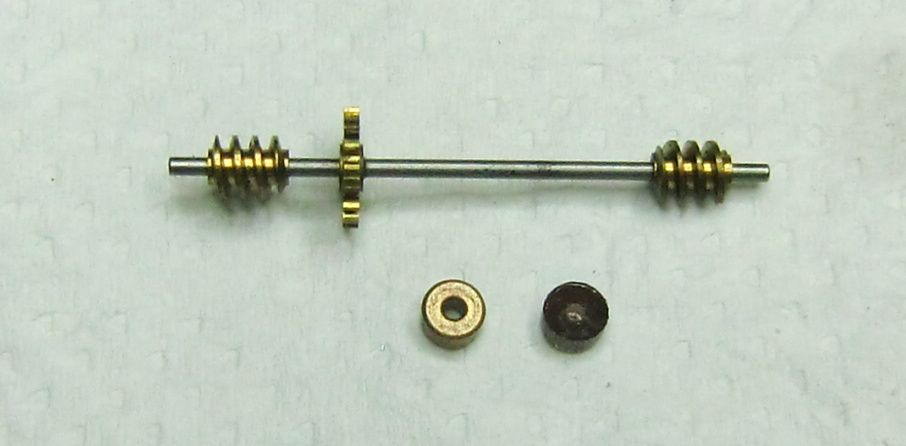

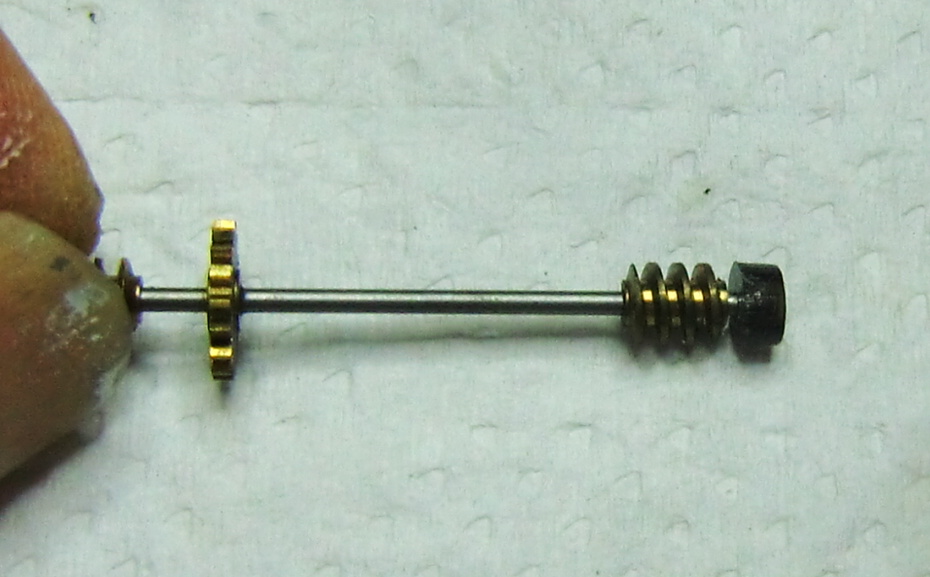

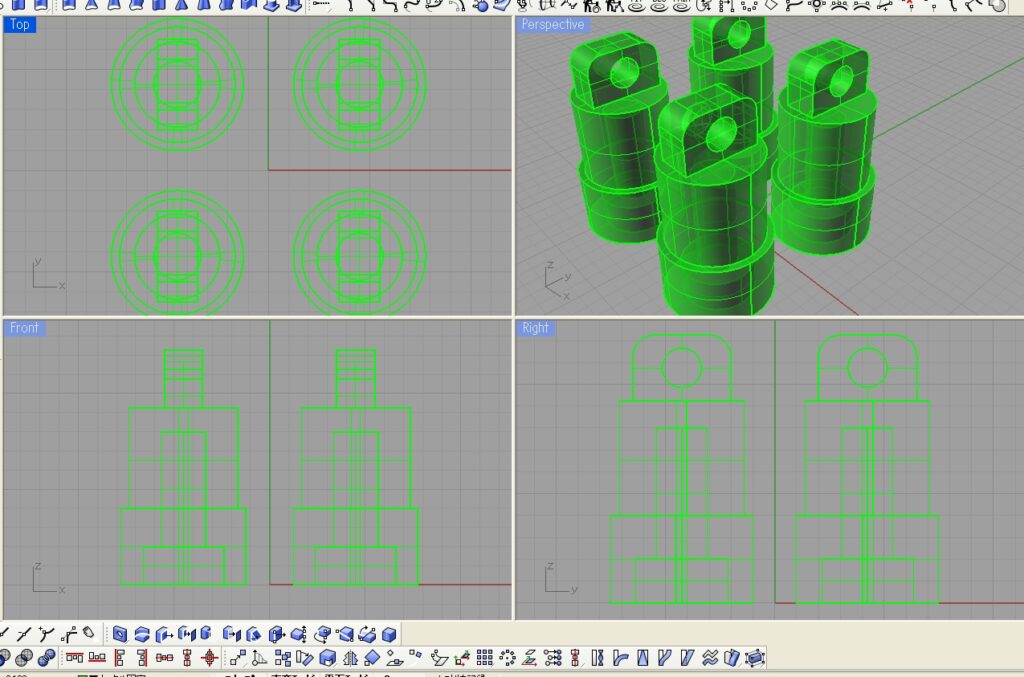

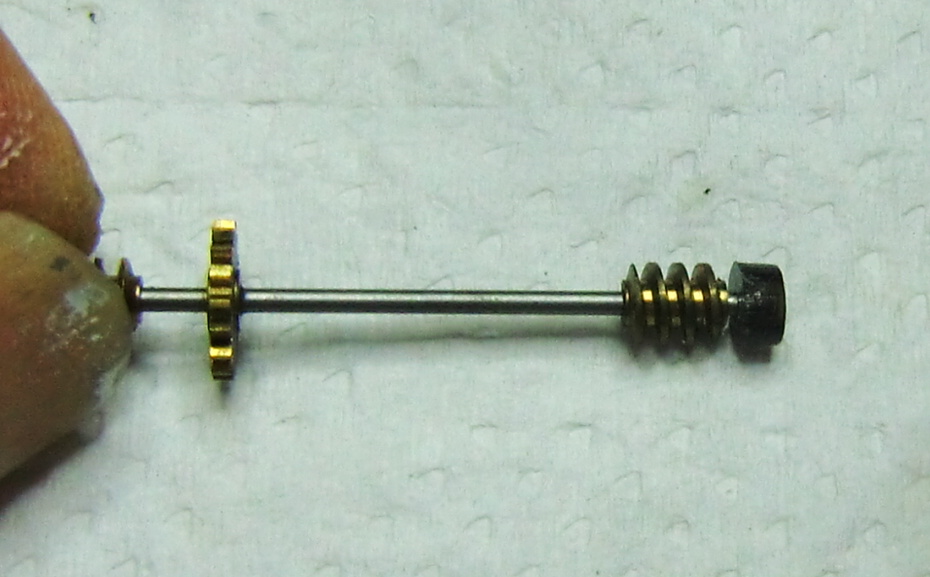

原因がわかりました。ちなみにこちらの機関車で使用されているギアはすべて金属製でした。今回、ギアがロックしてしまった原因ですが、シャフト終端に付いているはずの金属製のパーツが片方ありません。これによる、回転に対してシャフトが安定せずウォームギアと噛んでしまっていました。そうなると、まずこのパーツを設計してパーツを作るところから作業しなくてはなりません。修理にはかなり時間がかかりそうですね。

部品を機械で切り出します。

1.3mmのピンバイスで内径を整えます。

このようになります。

回転時に内部で暴れていたシャフトが中心でしっかり固定されました。

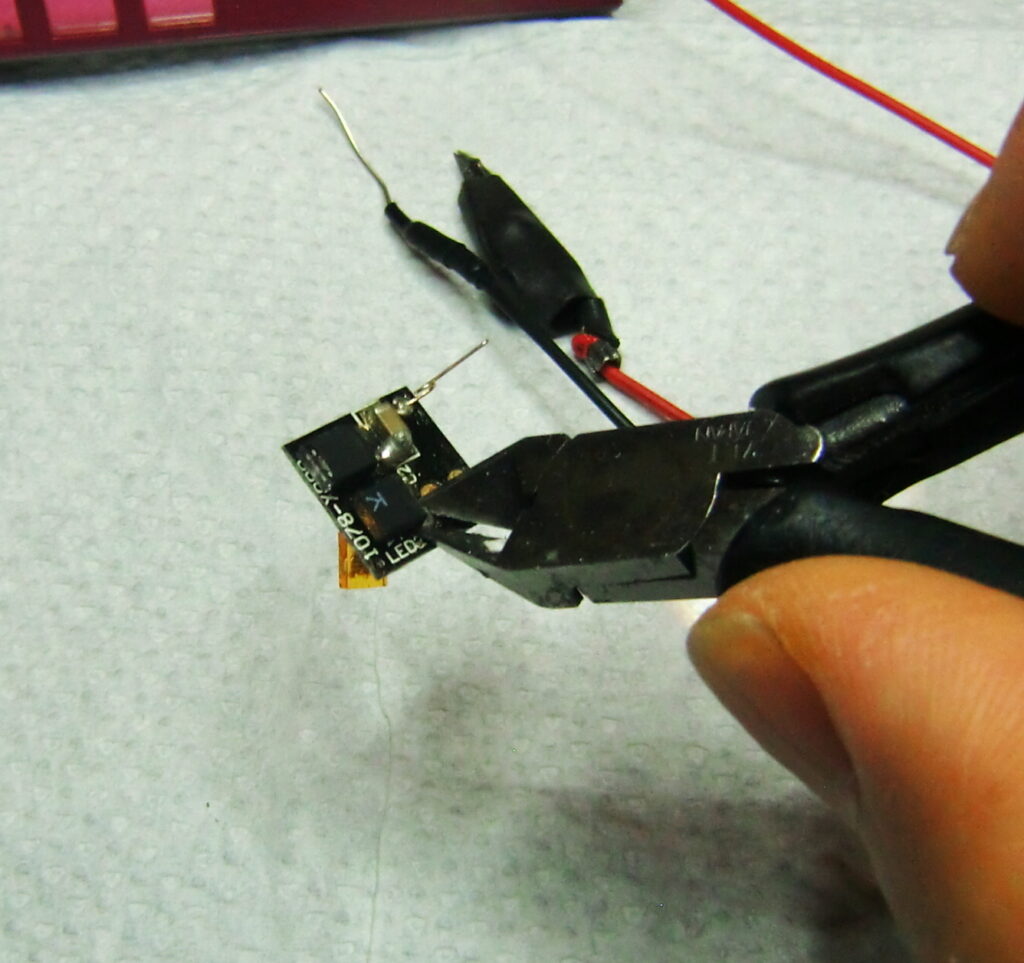

続いて難関のモーター内部の断線を結合する作業です。線の太さは見た目0.08~0.1mmくらいでしょうか?超極細の断線を見つけだして結合します。

拡大ルーペを使い内部の断線した箇所を見つけました。しかし、スぺ―スが狭くとても難しい。一番先端の細いコテを使い作業は一瞬で終わらせなくてはなりません。熱し過ぎたりハンダの量が多すぎても失敗します。

モーター内部の結合はどうにか成功したようです。どうにかモーターは蘇りました。しかしながら、この機関車には他にも多数問題をかかえています。外カバー割れていたり、ギアが途中で重たくなり引っかかりがポイントがあります。これを直すのに凄く時間がかかるんですよね~。既にこの機関車単体で、まる2日近く費やしている状況ですが終わりません。1つ直すとまた次の問題が出てきたりとかなり手ごわいです。

ロッドもすべて分解して、重たくなる原因を特定するため個別に単体テストを行います。目視でギアに破損などもないか念入りに見ていきます。

集電機構もなんだかおかしい?片側の集電板が途中でもげてのか、これでは通電もできません。これも直す必要がありそうです。

ようやく、作業完了です。どうにか走行できるまでに至りました。多少走りがぎこちない感じもしますが、こういうものなのでしょう。当初、ここまで作業が難航するとは考えておりませんでした。実際に作業に入ると、問題個所が次々とでてきました。特にロッドが付いた機関車は泥沼にはまることがあります。すべての動輪が正確にリンクしていないと車輪はロックしますからね。走行に支障をきたす箇所に順次対策を講じる必要があったので想定上に時間がかかってしまいました。

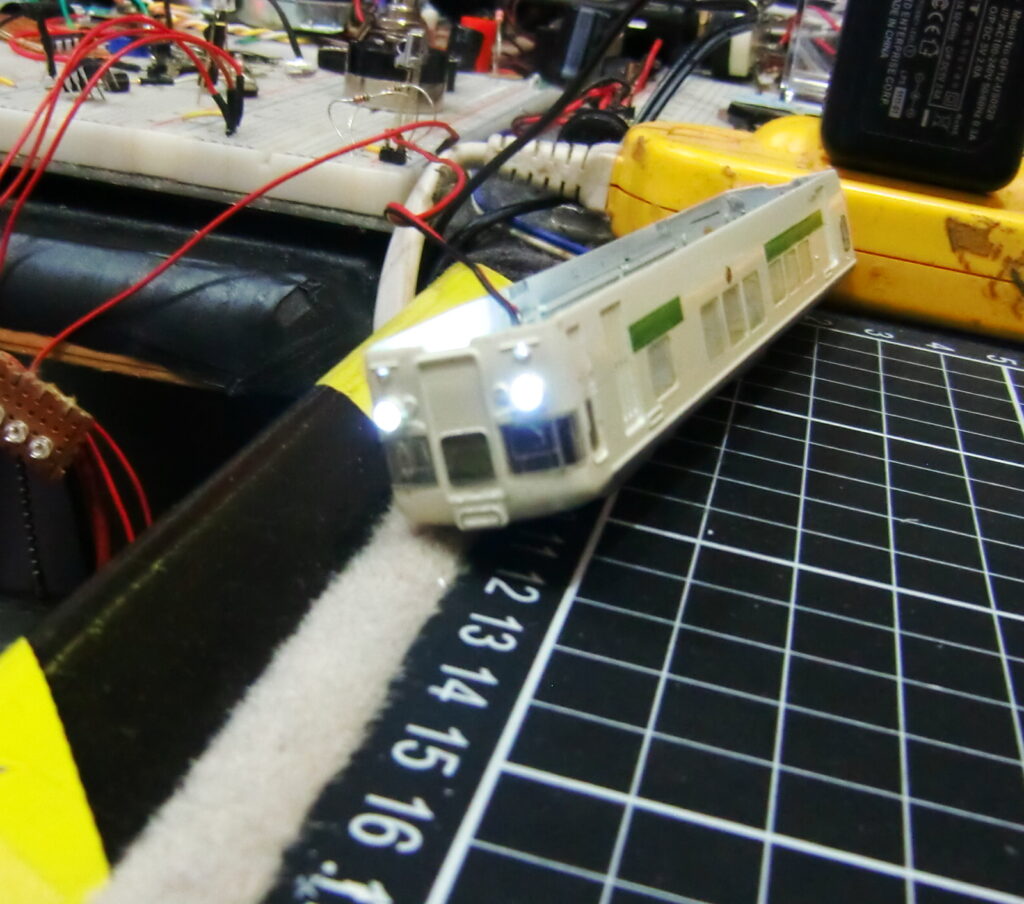

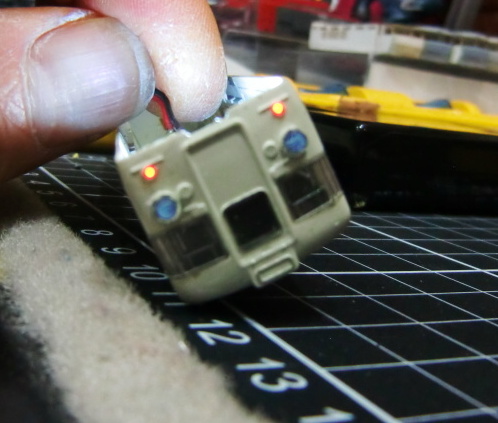

加工途中の写真は省略しますが、上記のように光らせるにはこのユニットの仕組みを良く理解して作業しないと思ったようには光りません。初めてご自身でこの車両をLED加工される方は、少々手こずるタイプの1つです。

こちらの車体も思いのほか難航してます。一見簡単そうに見えるこの車体も頭の痛い問題が多々ありました。やはりマイクロ車体は手ごわいです。特に電球時代の旧マイクロ製品のLED化は想定以上に時間を費やすことになることはしましばあります。

LED化した基盤をセットしては分解を繰り返し調整していきますが、LEDをかなり削り込まないと干渉してボディーが浮き上がってしまい閉まりません。また、下のスイッチの出っ張っりがLEDもしくは配線と干渉して閉まらないようです。

爪が深く、がっちり固定されているのでボディーを分解するにも一苦労です。しばらく悪銭苦闘するボディーも数量ありました。

側面の爪をある程度削って、ボディーを開けやすくなるような加工も同時に施しておきました。当初の想定以上にかなり時間がかかってしまいましたが、ようやくすべての作業が完了いたしました。

マイクロさんの車体でのライト加工では実際に作業に入ってみないと、どれほどの時間がかかるか想定するのは結構難しいですね。

8月31日(水曜日)につきましては

「午前10時~14時」までの営業となります。

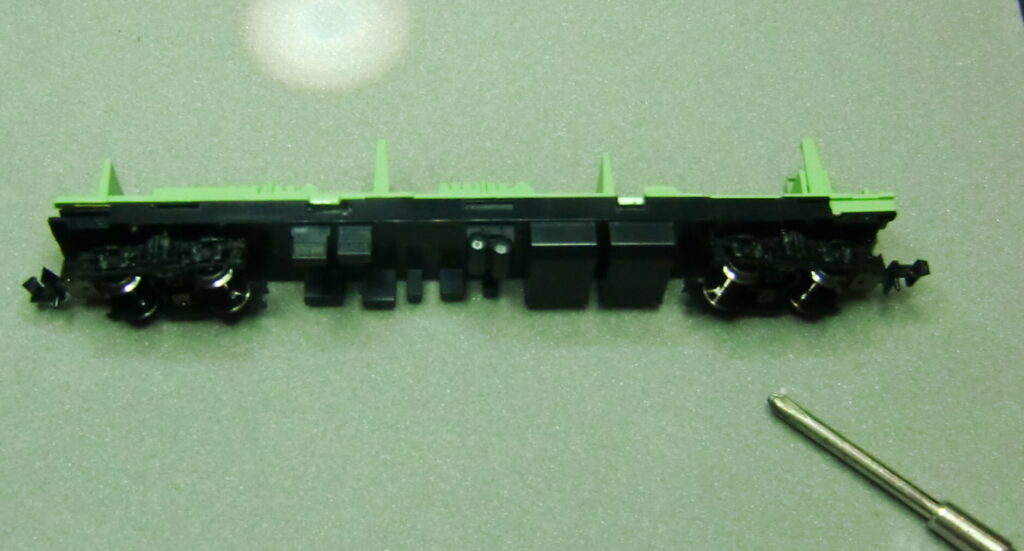

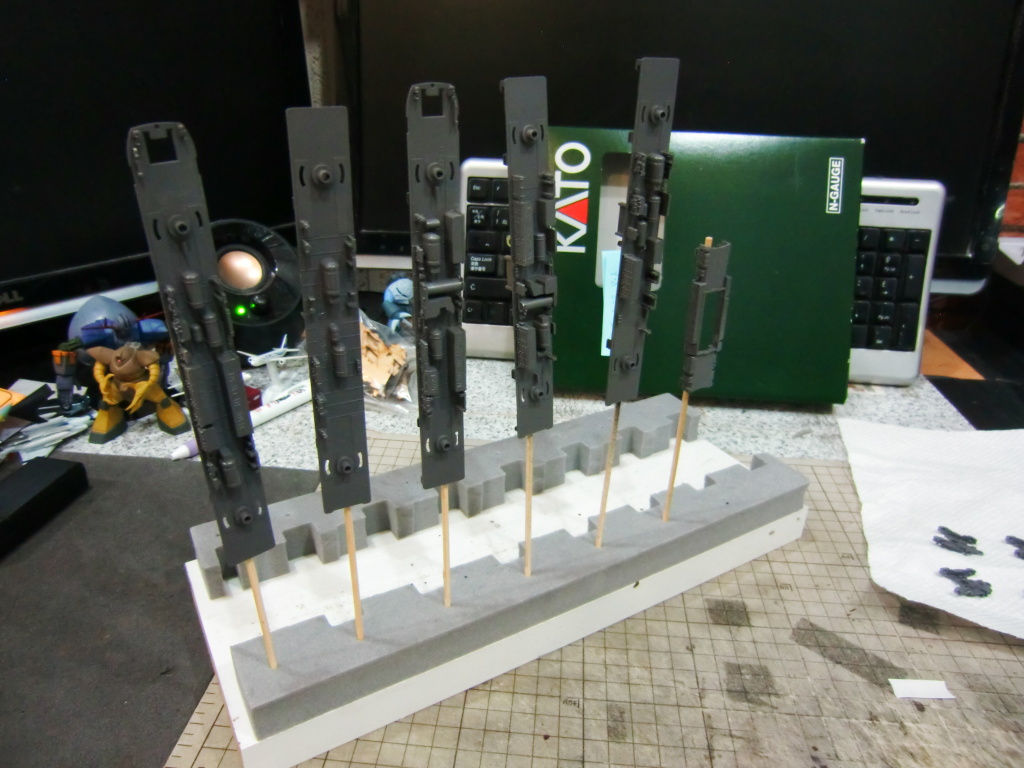

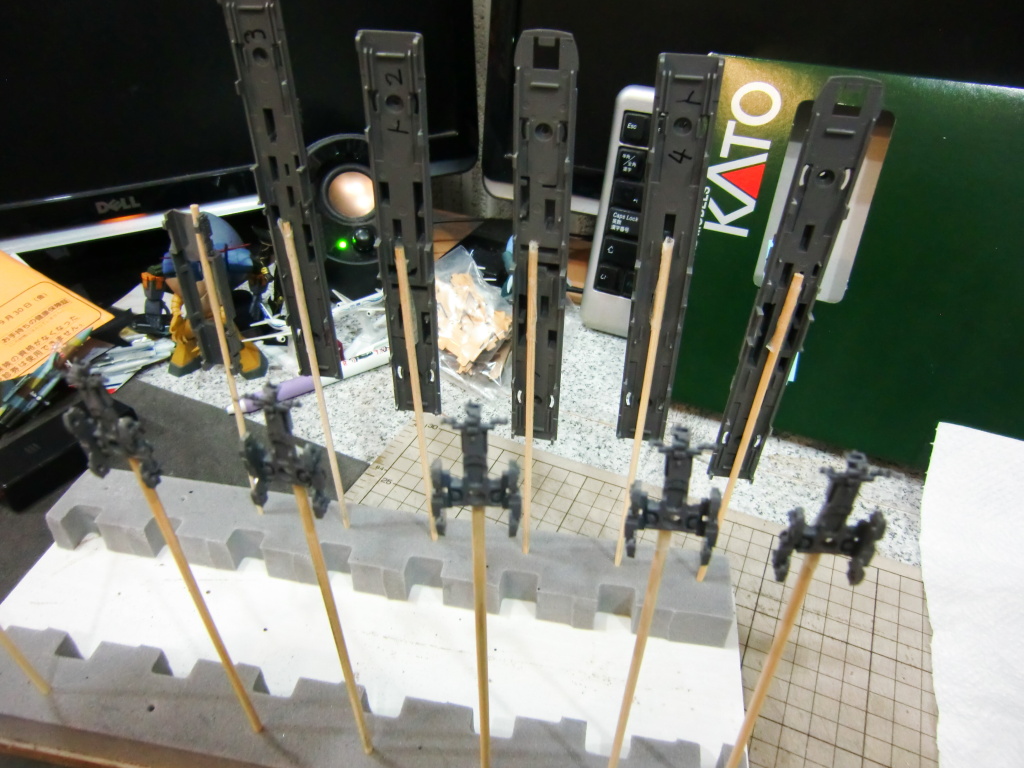

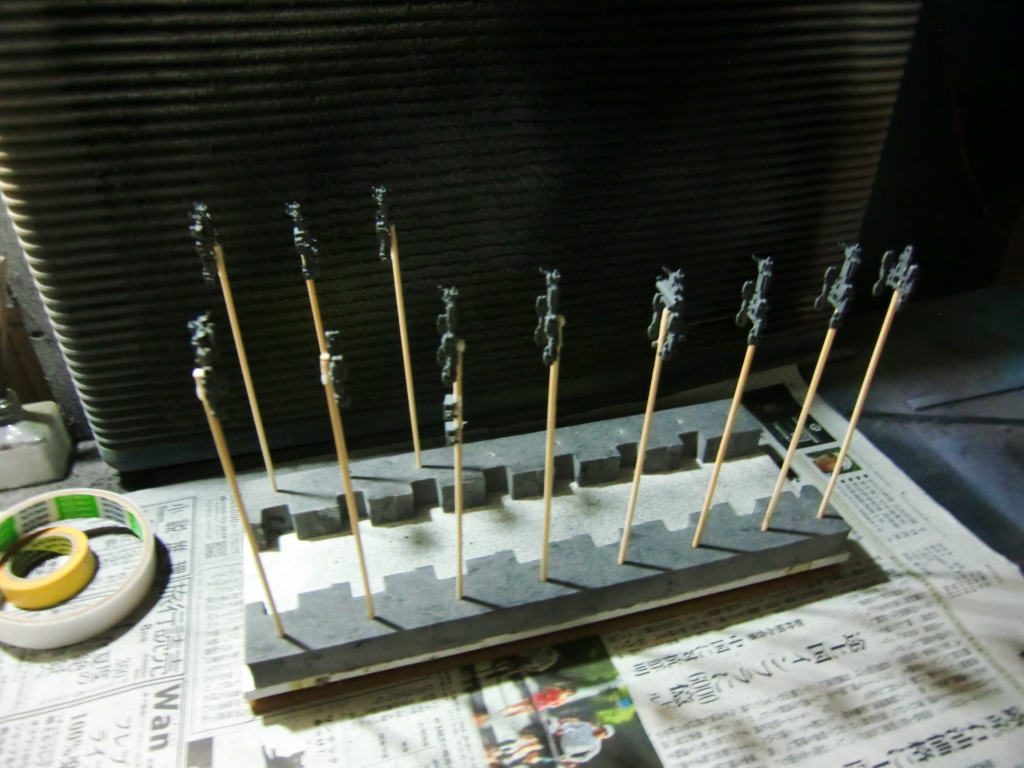

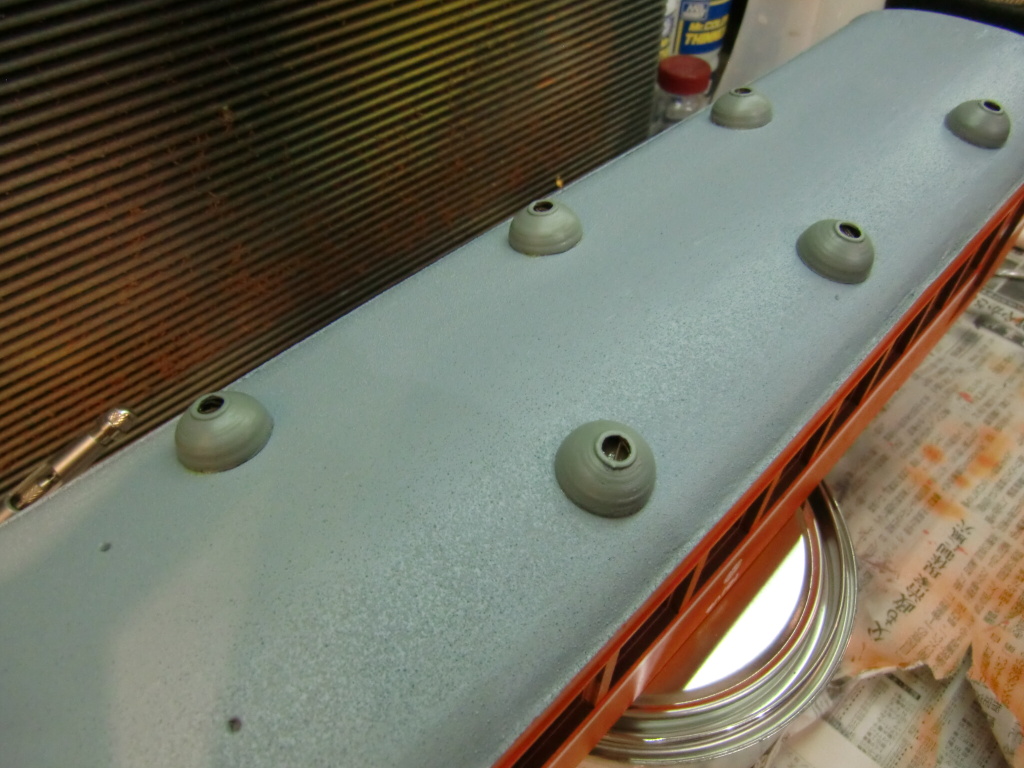

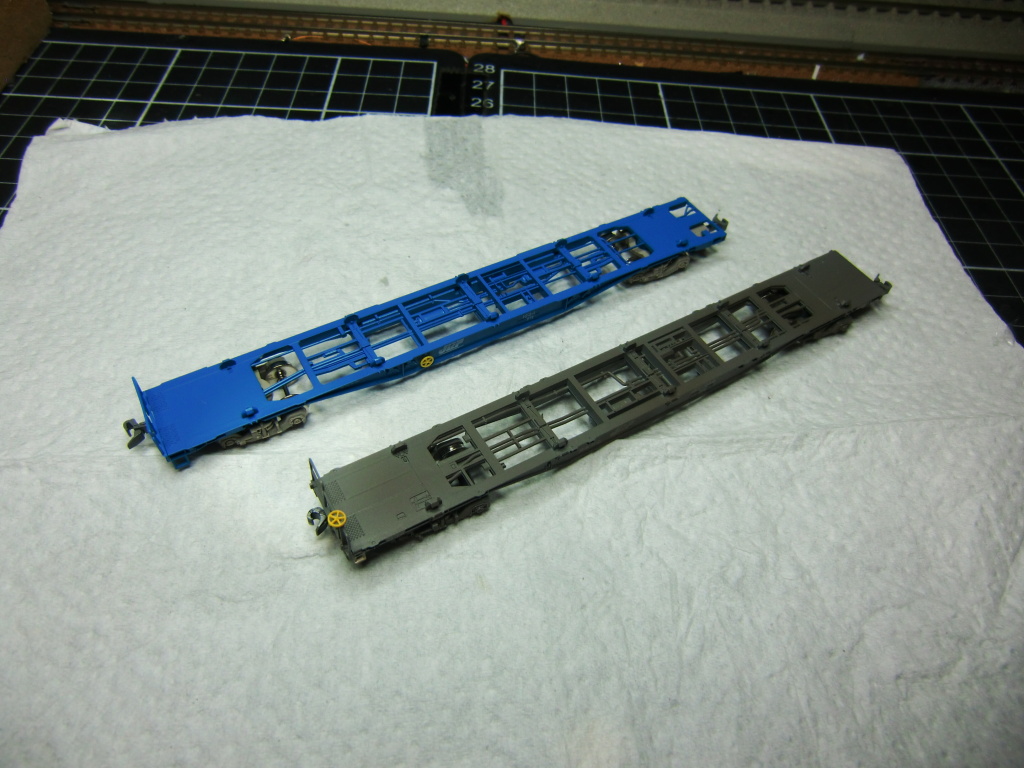

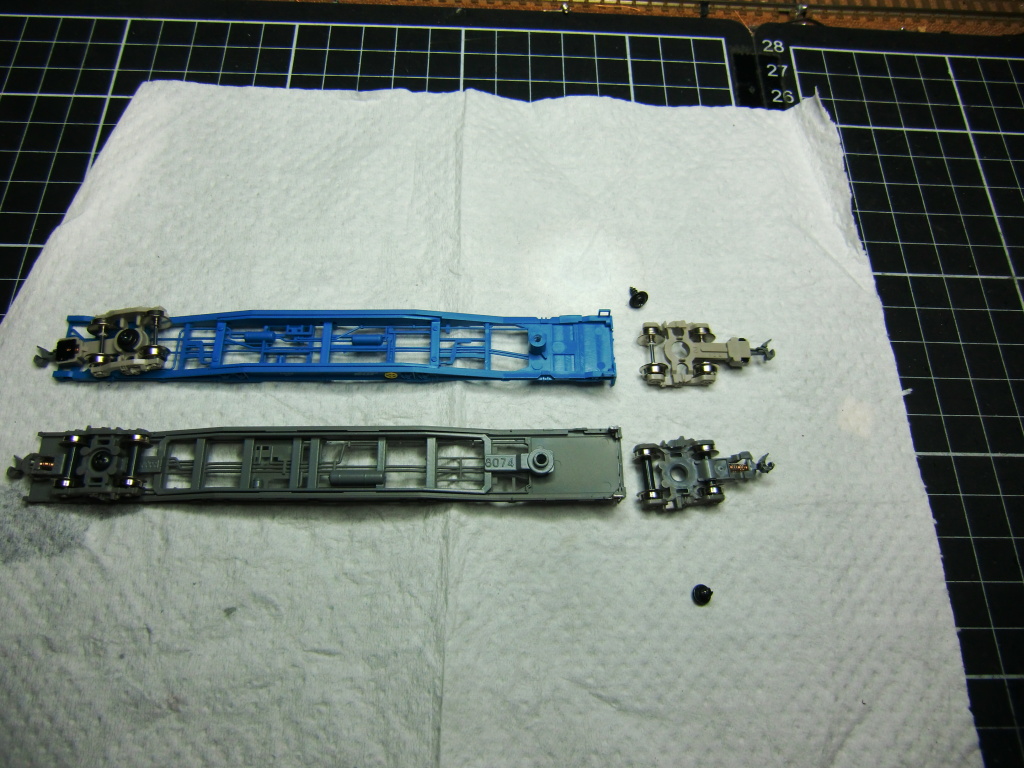

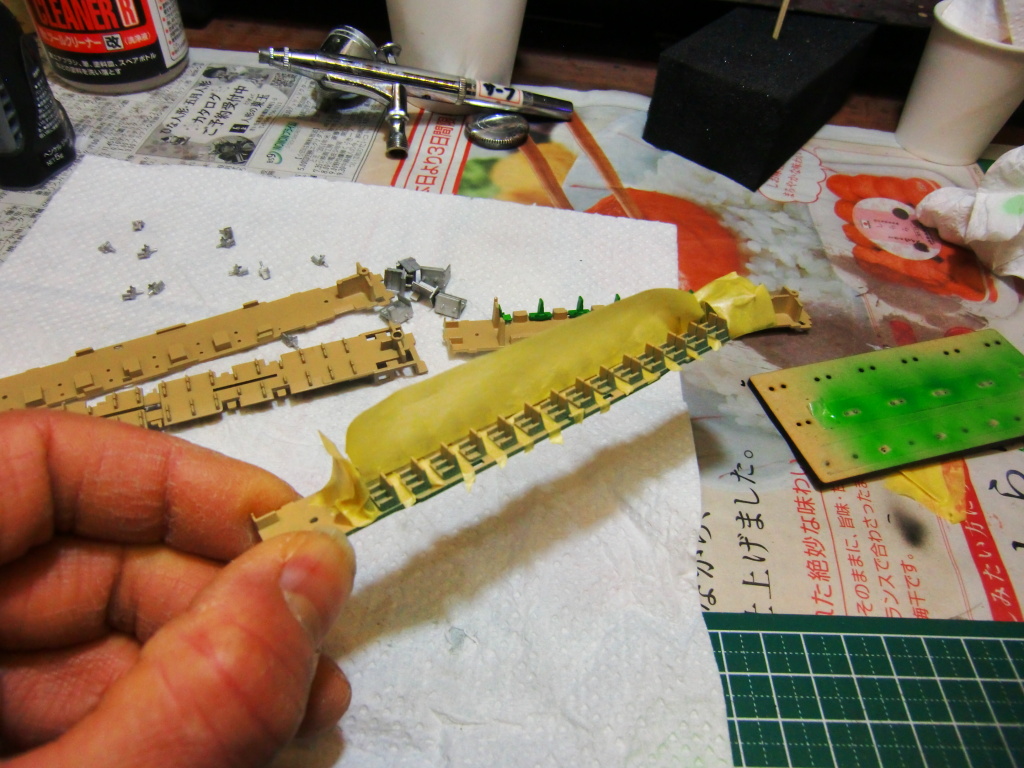

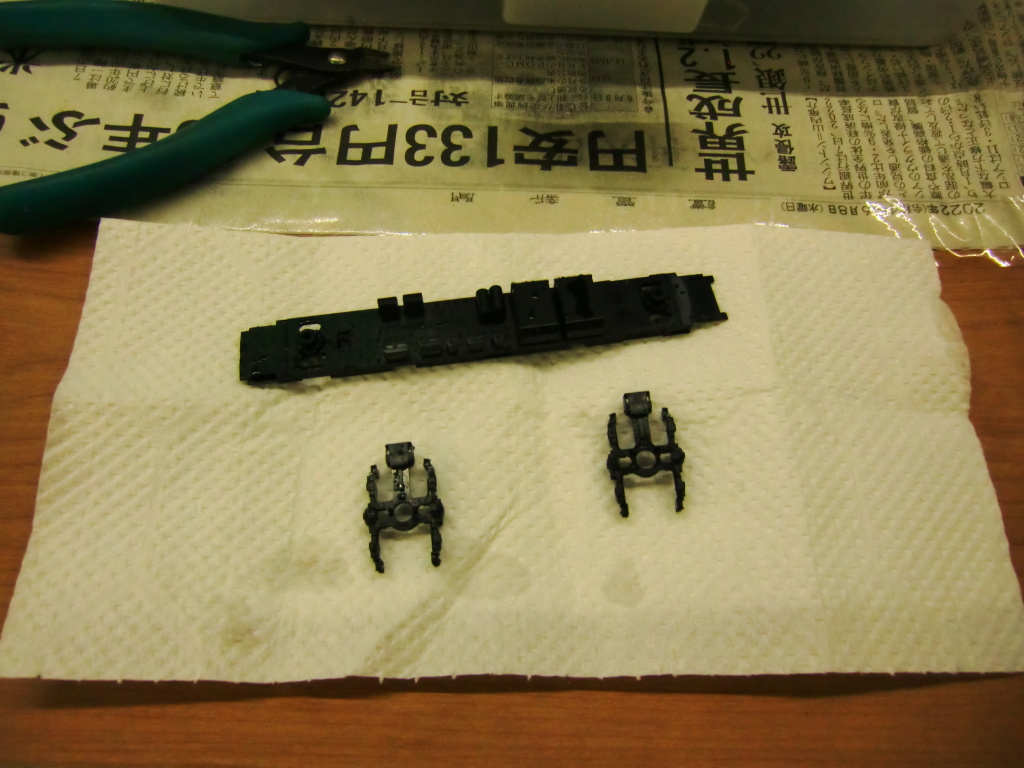

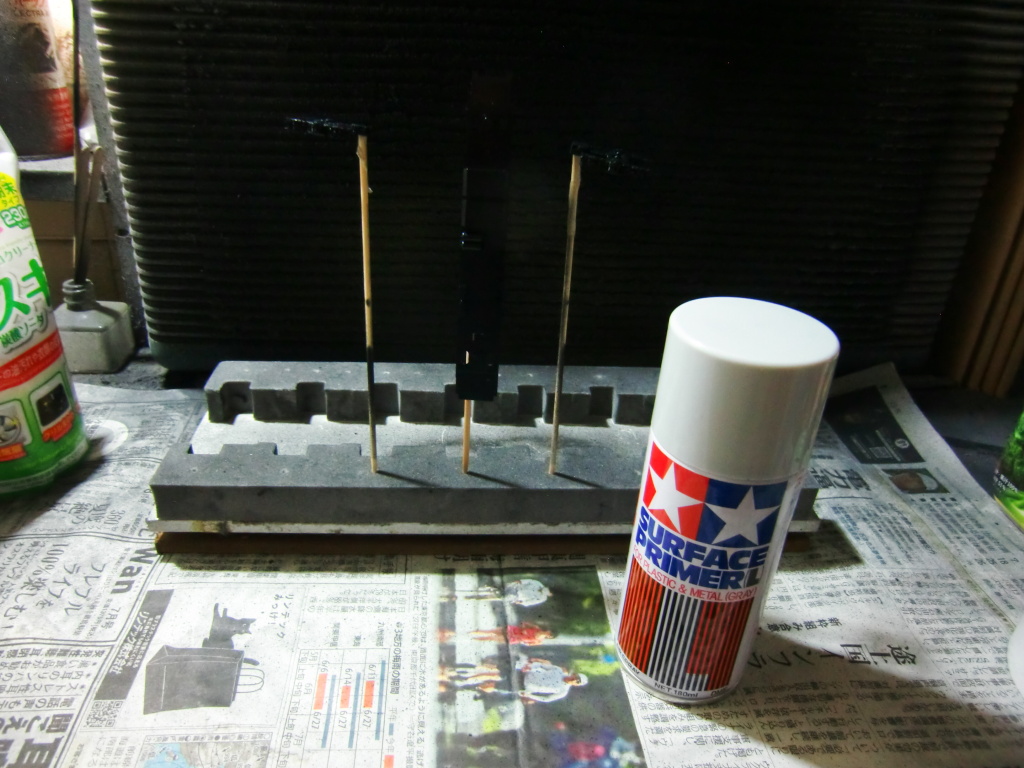

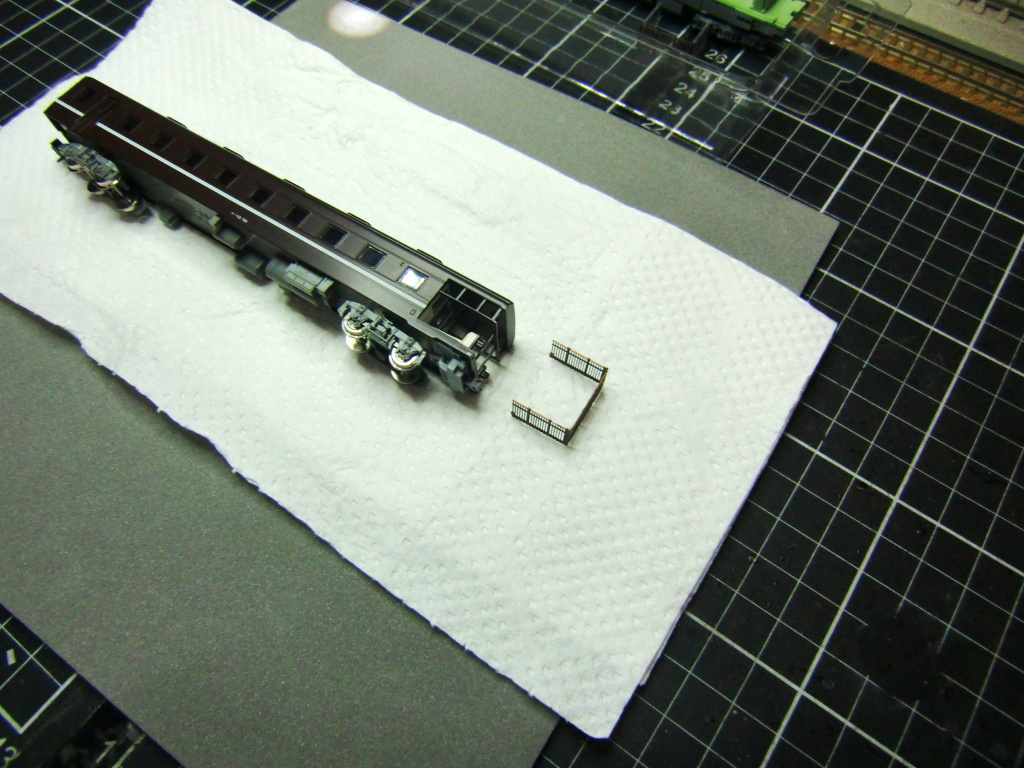

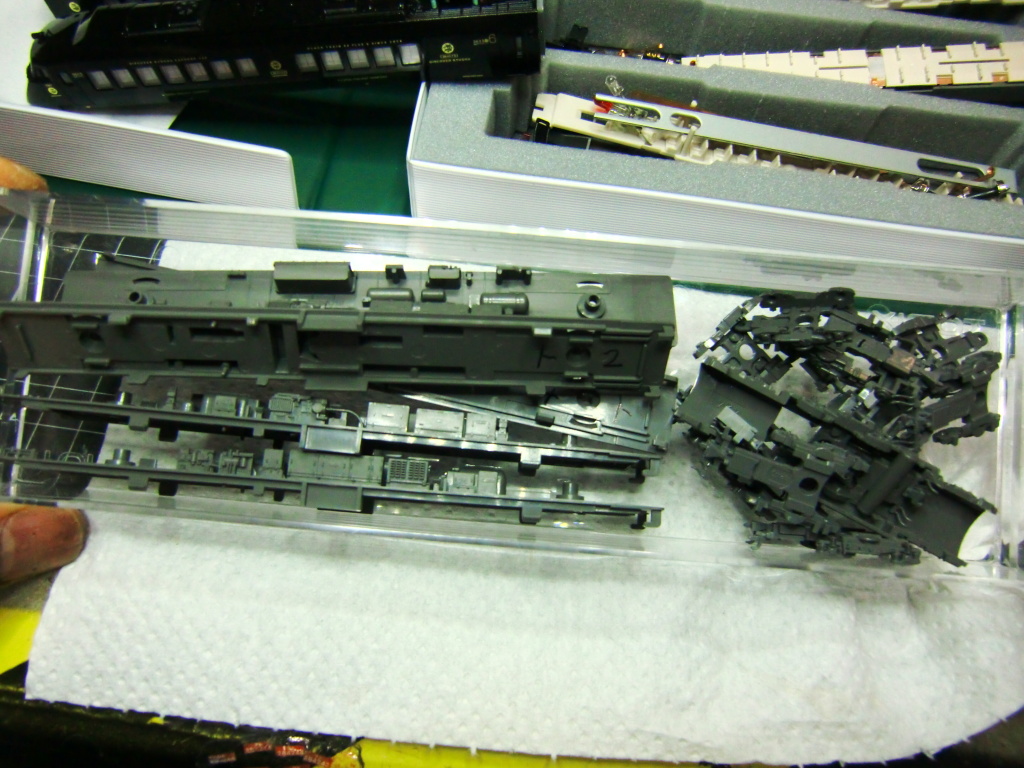

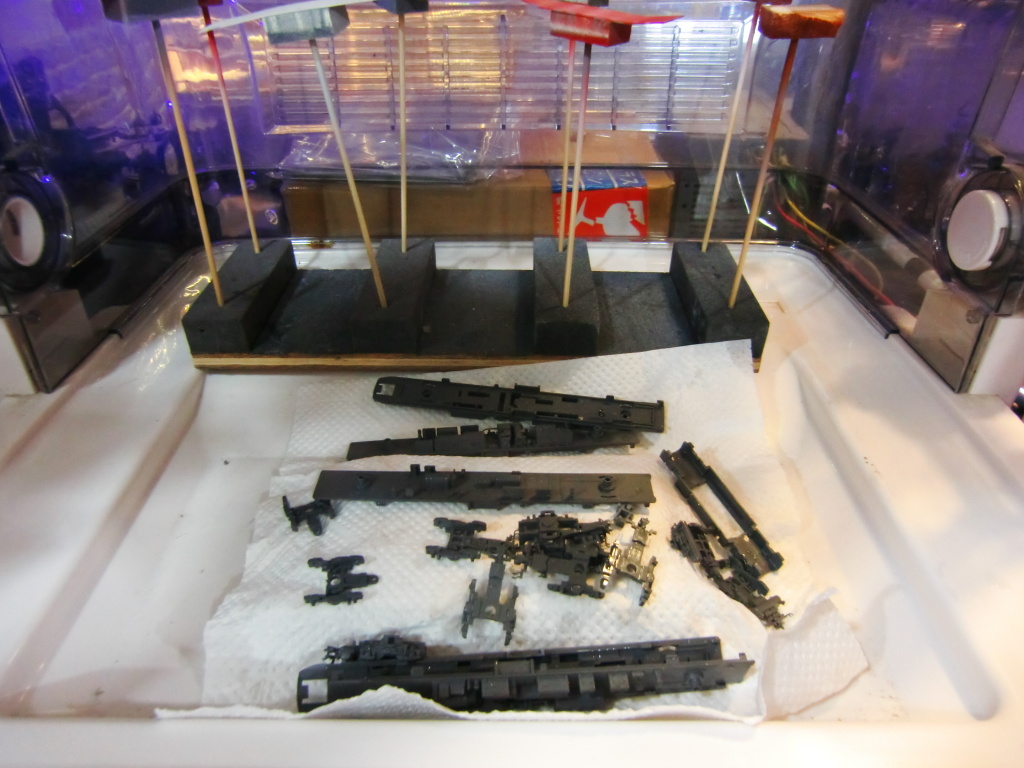

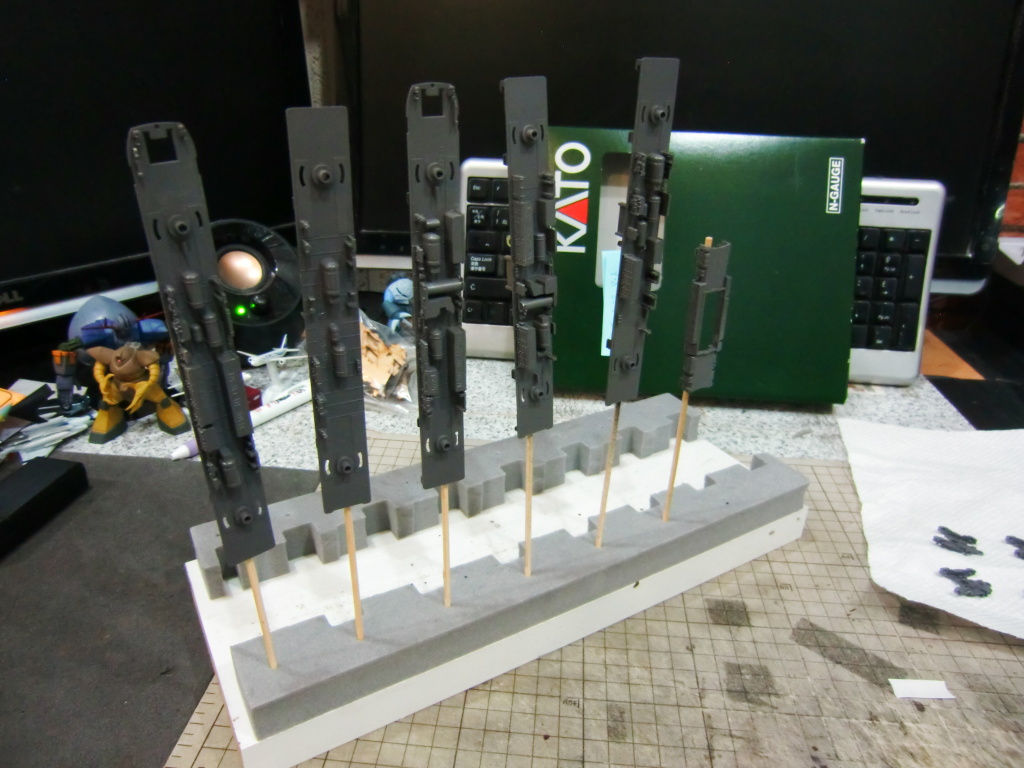

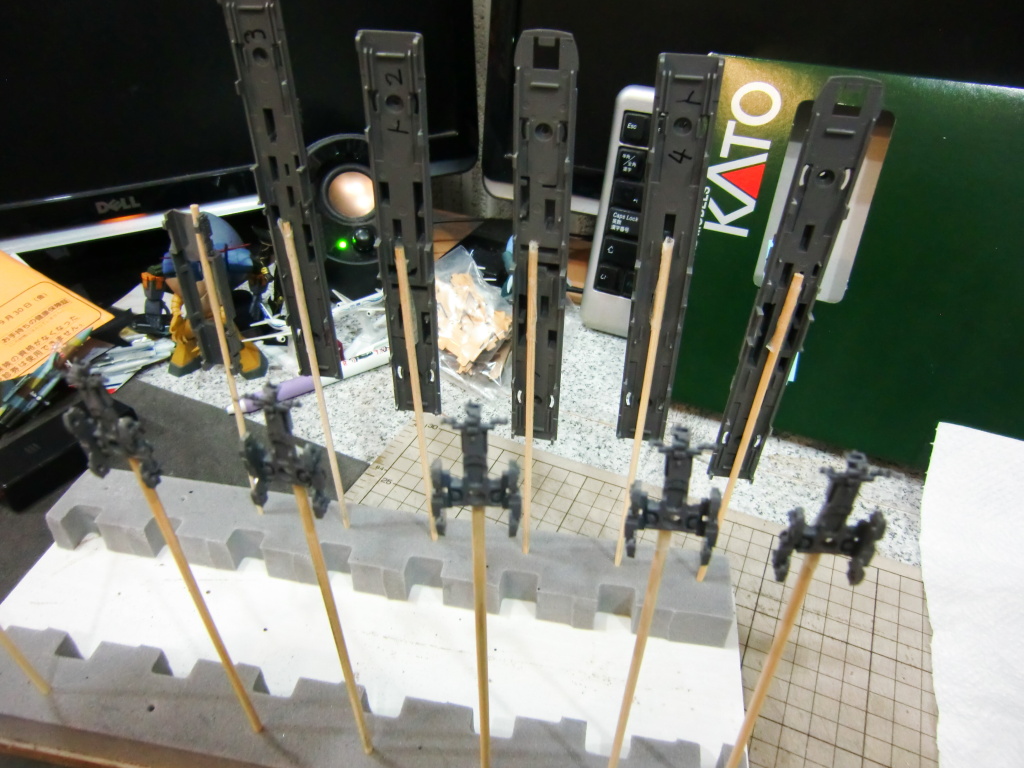

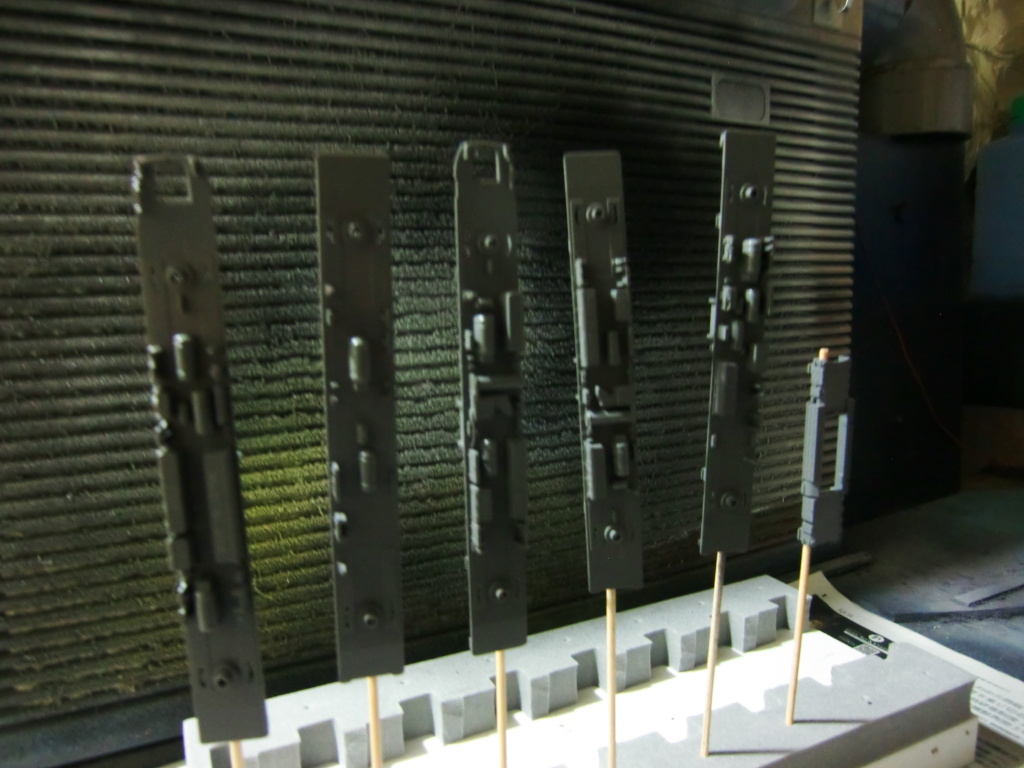

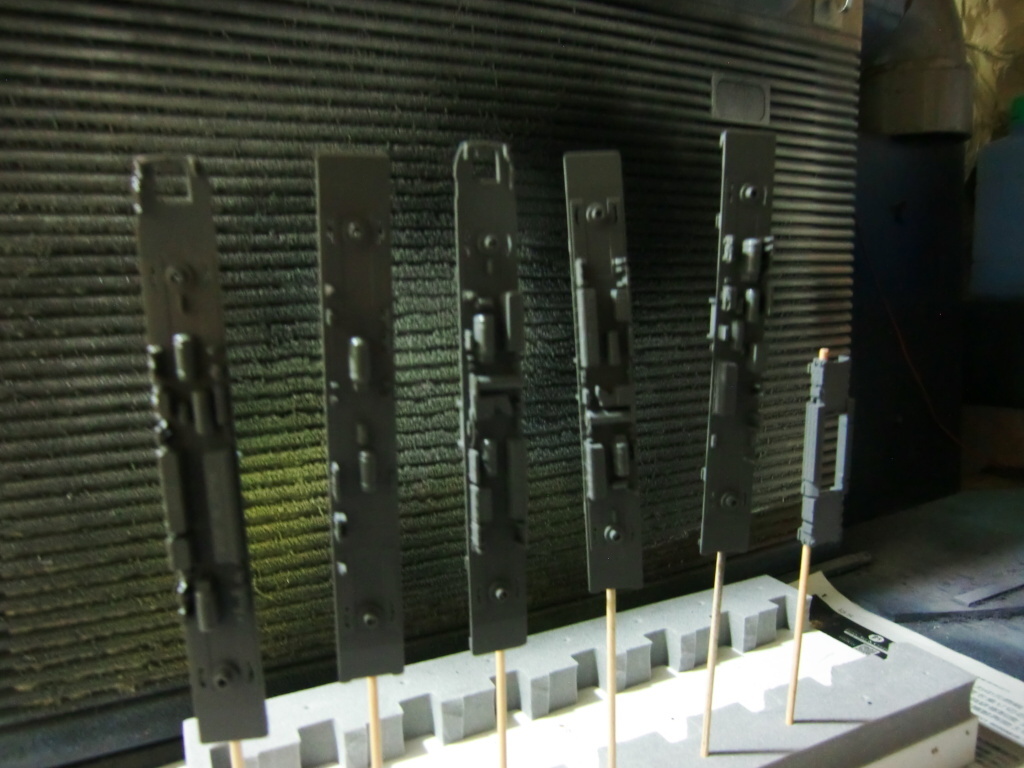

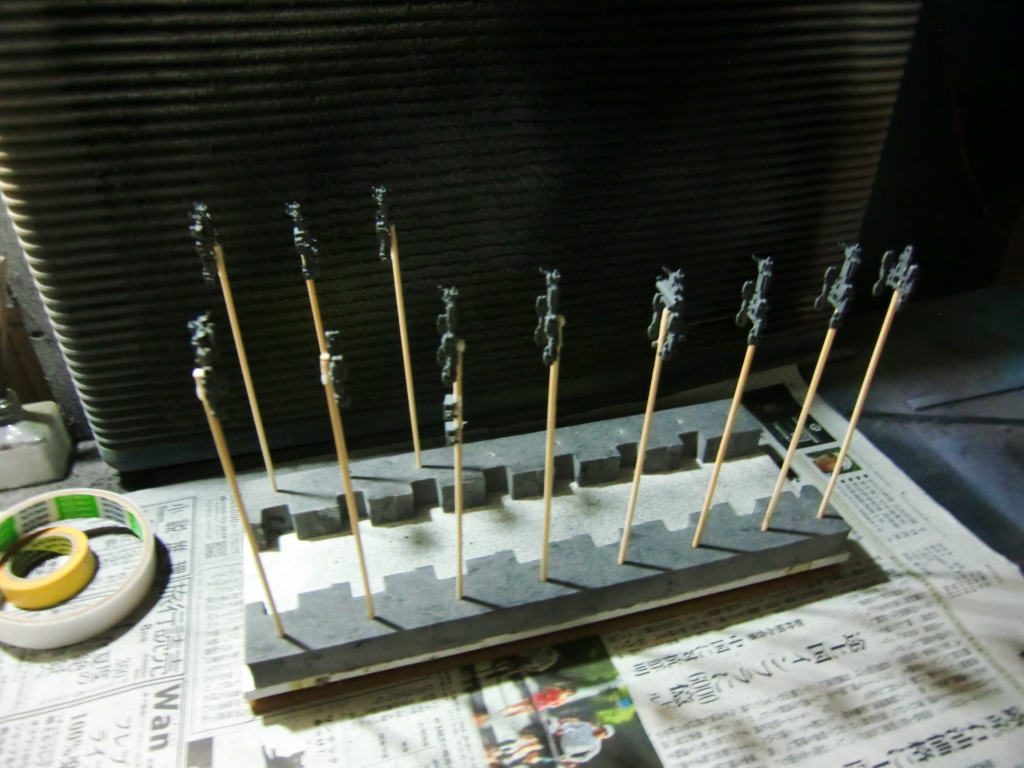

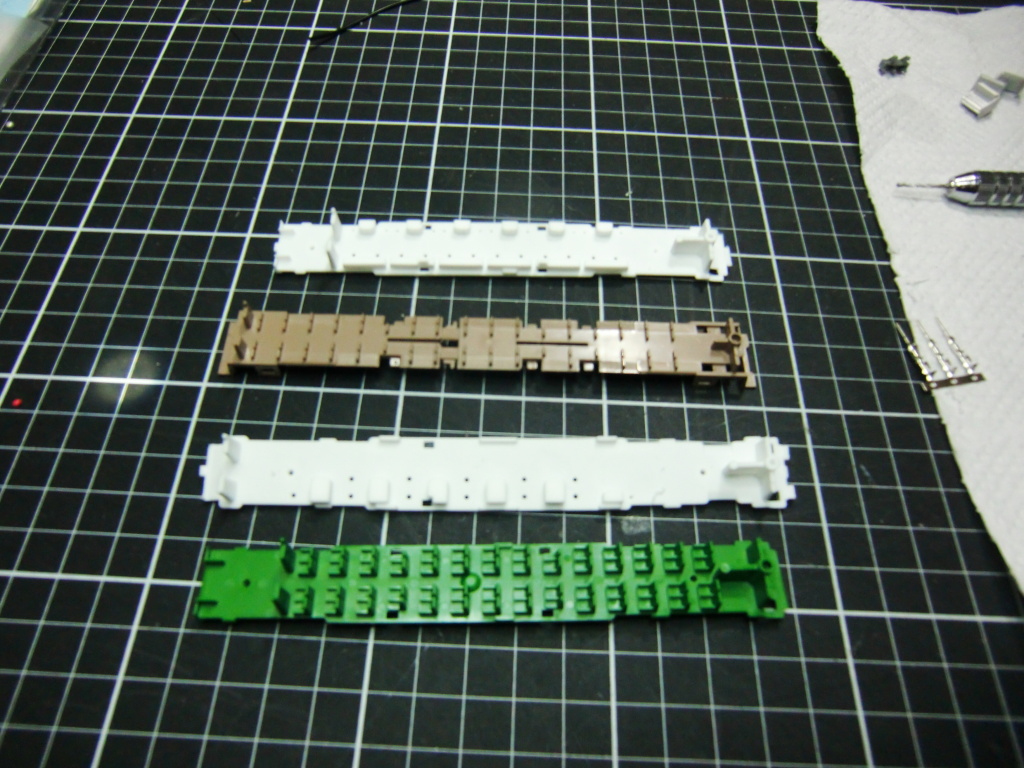

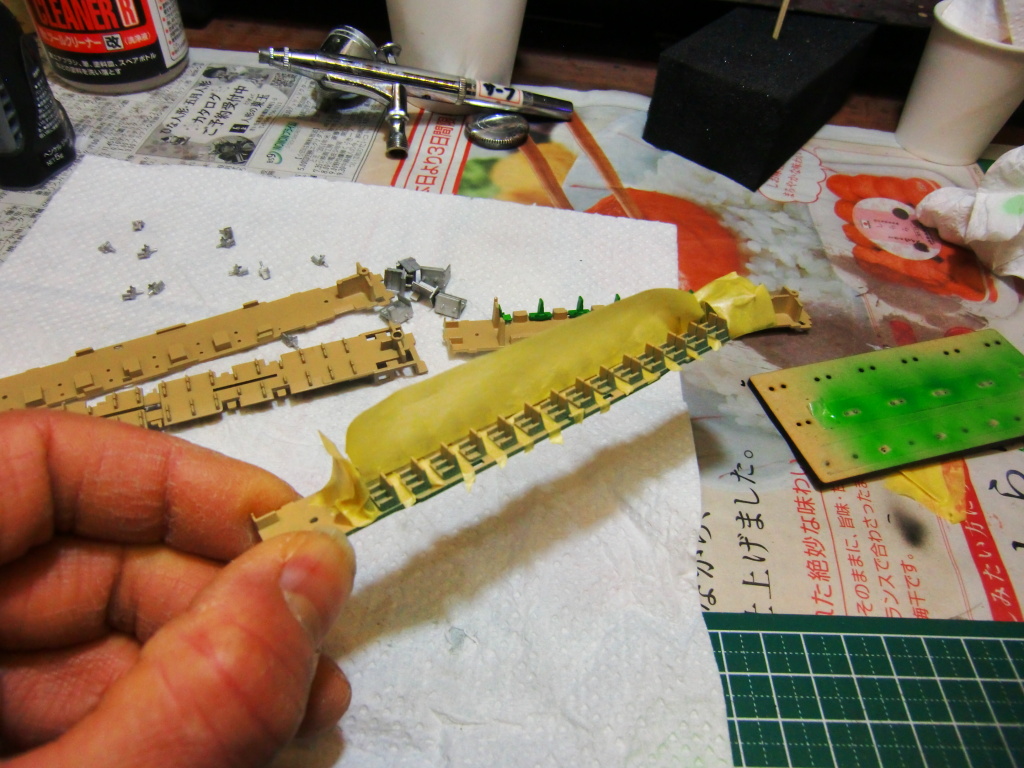

▼カニ24床下&台車塗装

ご依頼により床下をグレーに塗装いたします。カラーは「ニュートラル・グレー」を使用いたします。

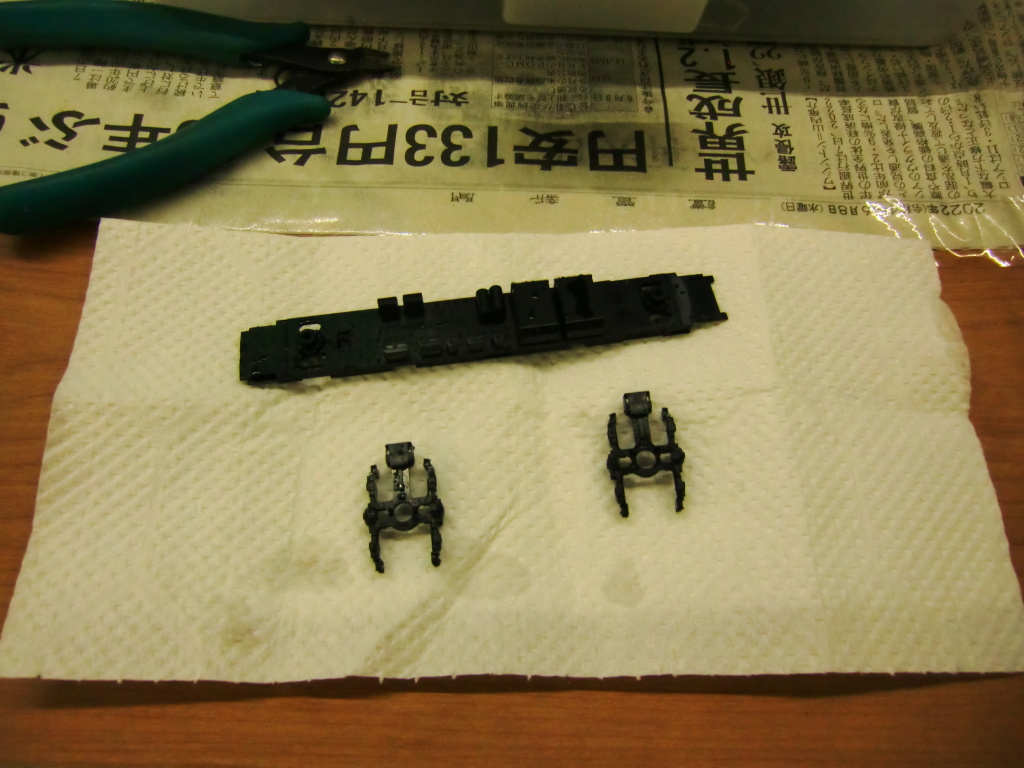

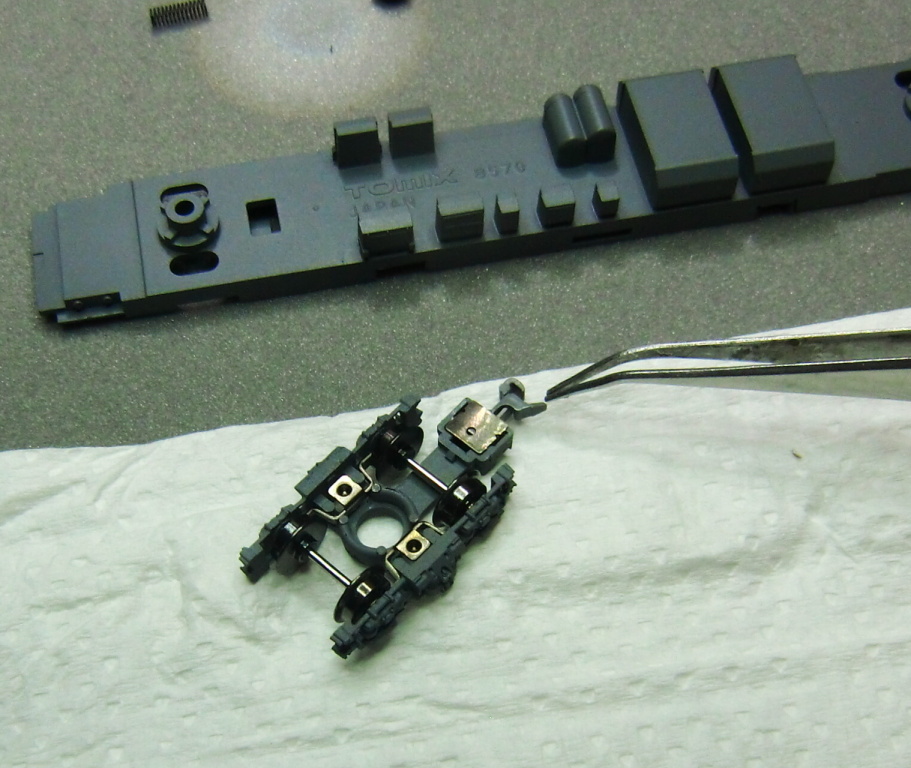

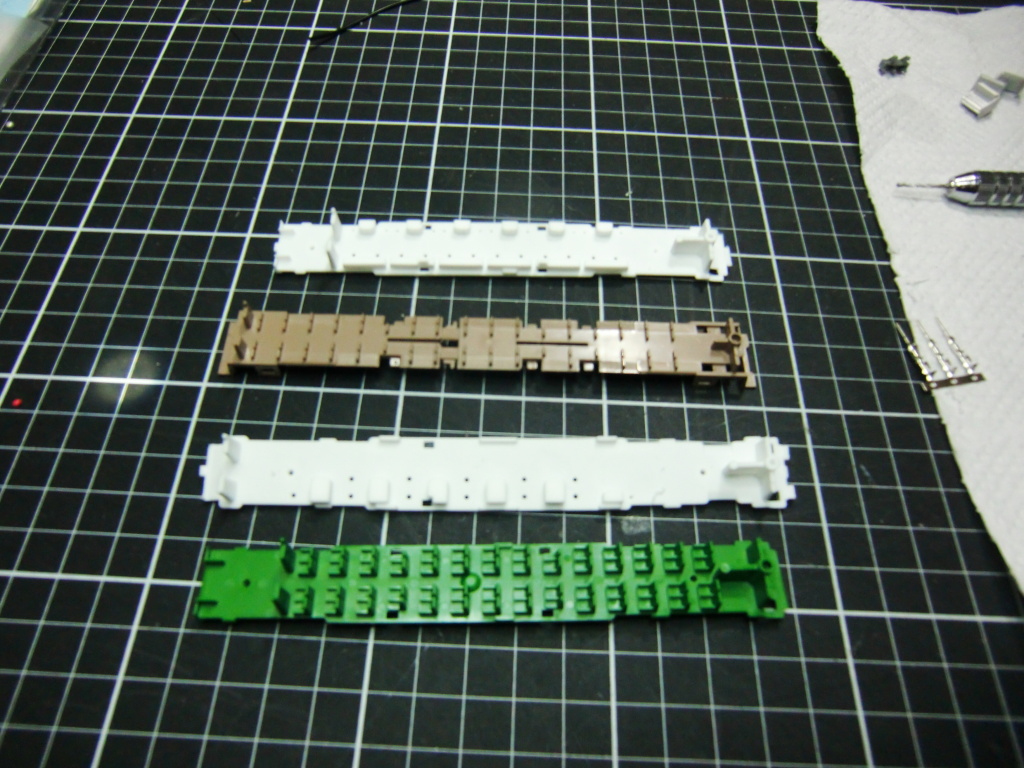

すべて分解します。

汚れや油分を洗浄で完全に取り除きます。

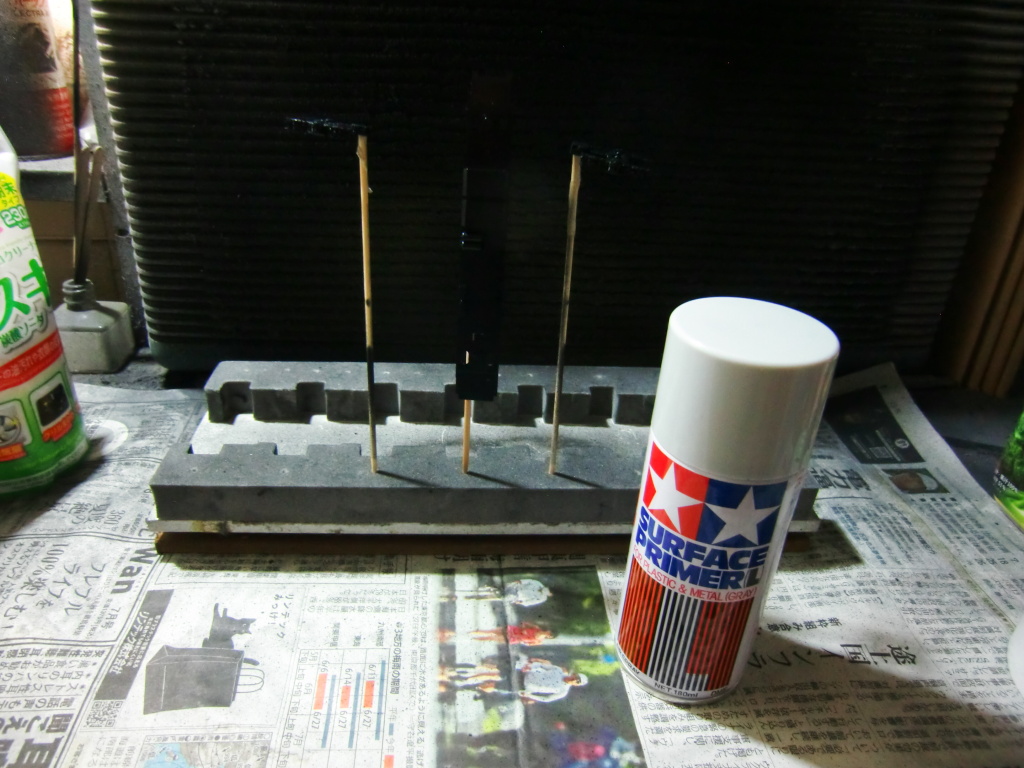

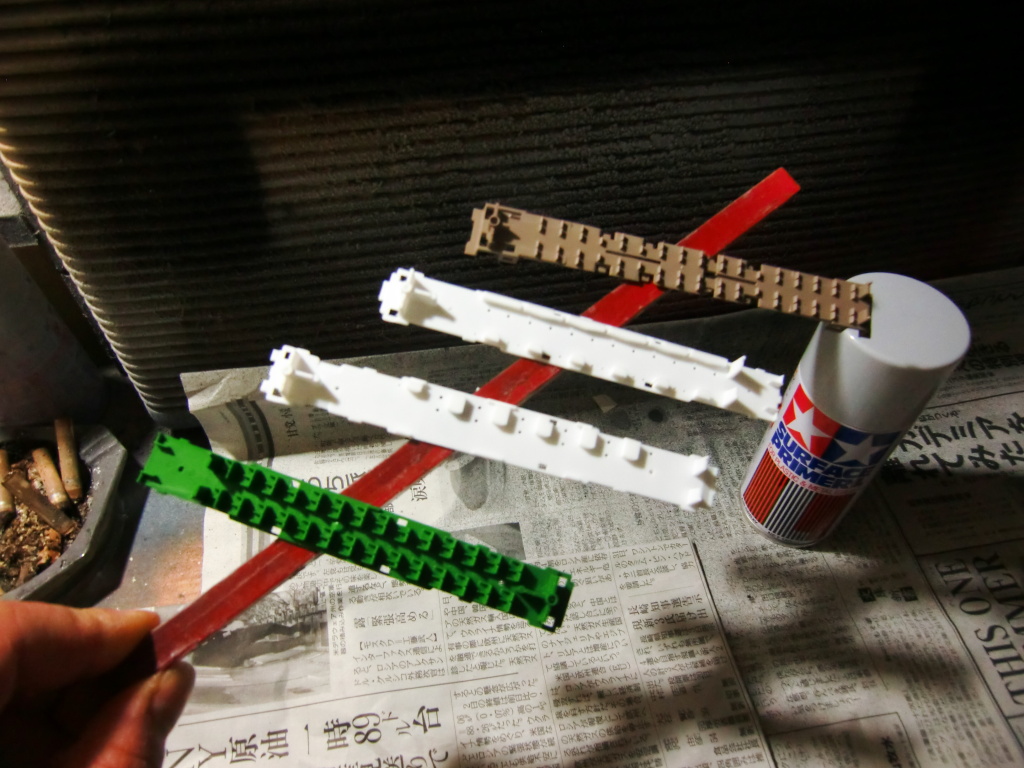

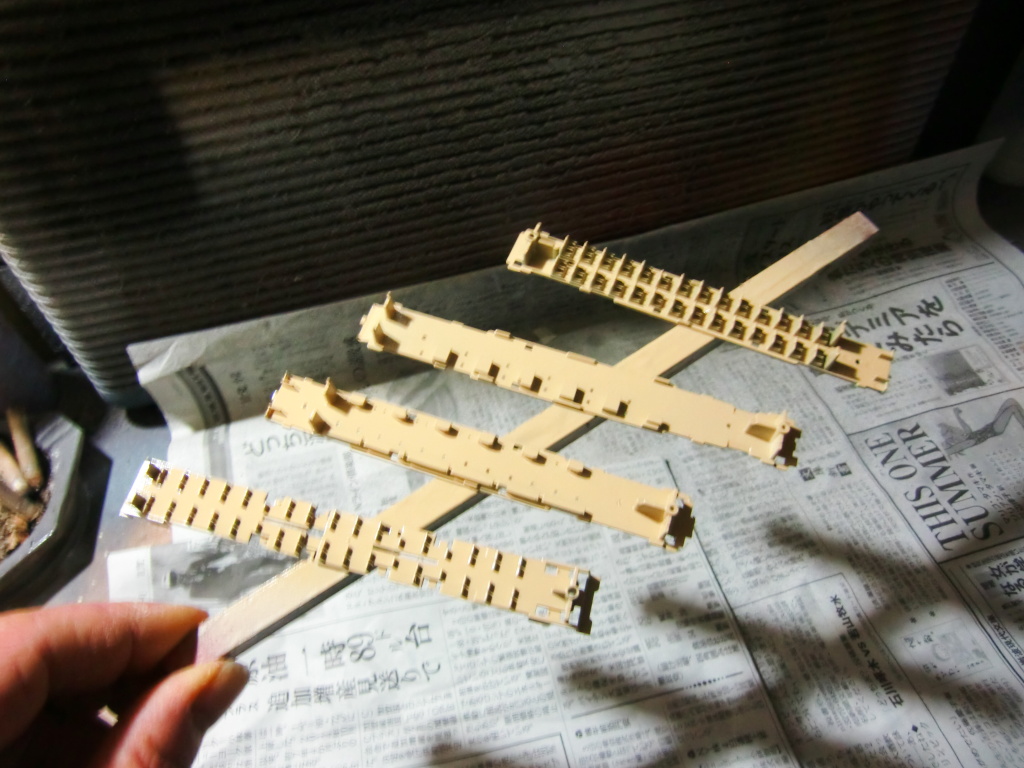

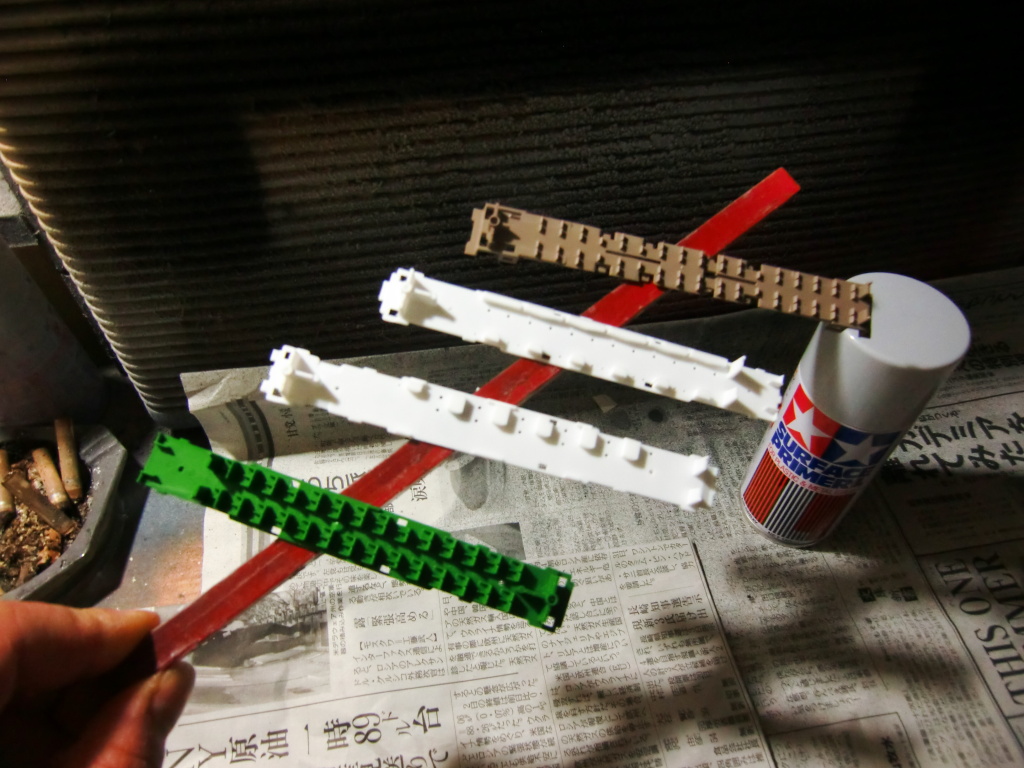

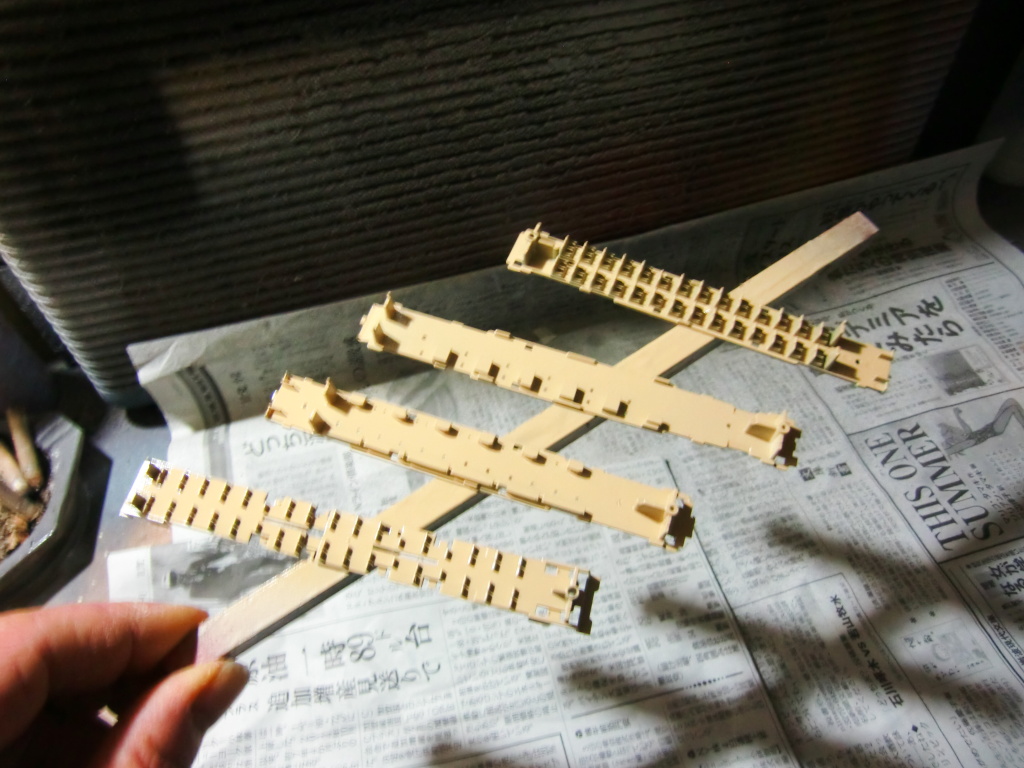

乾燥後、プラサフで下地塗装します。

カプラーを交換します。

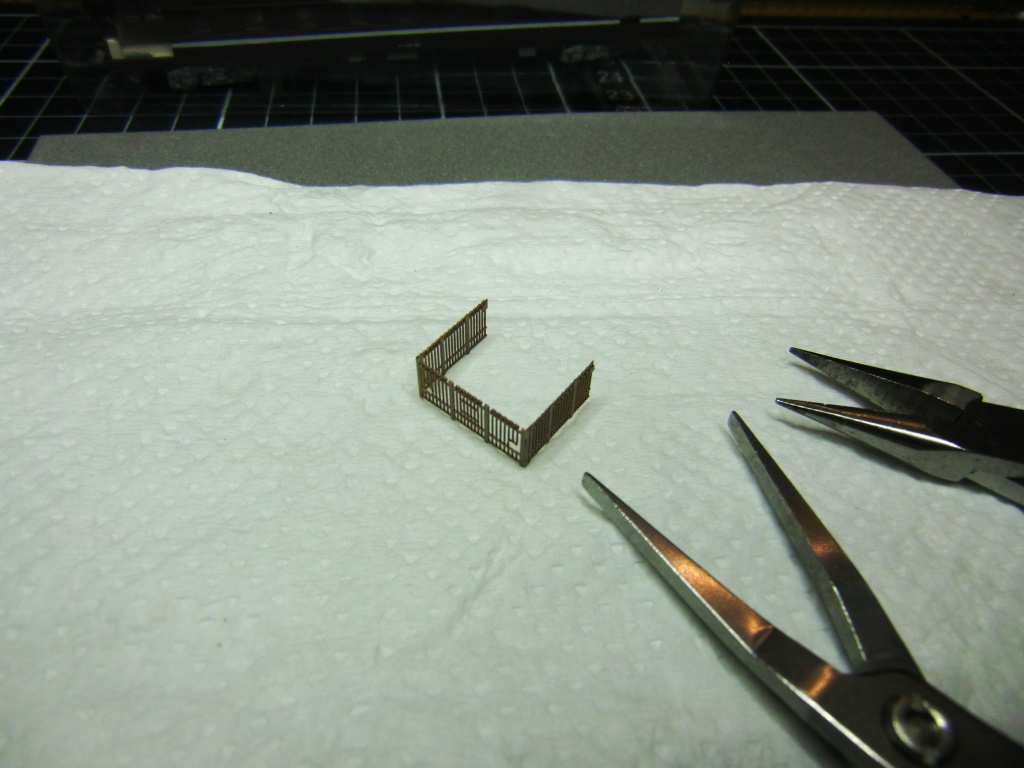

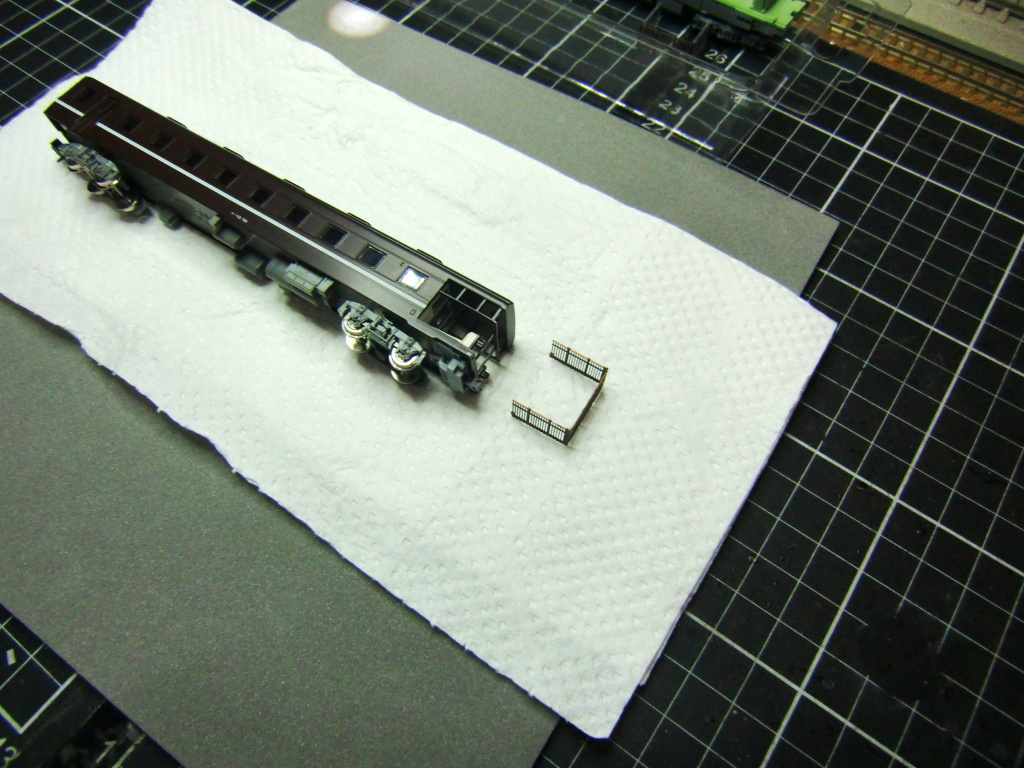

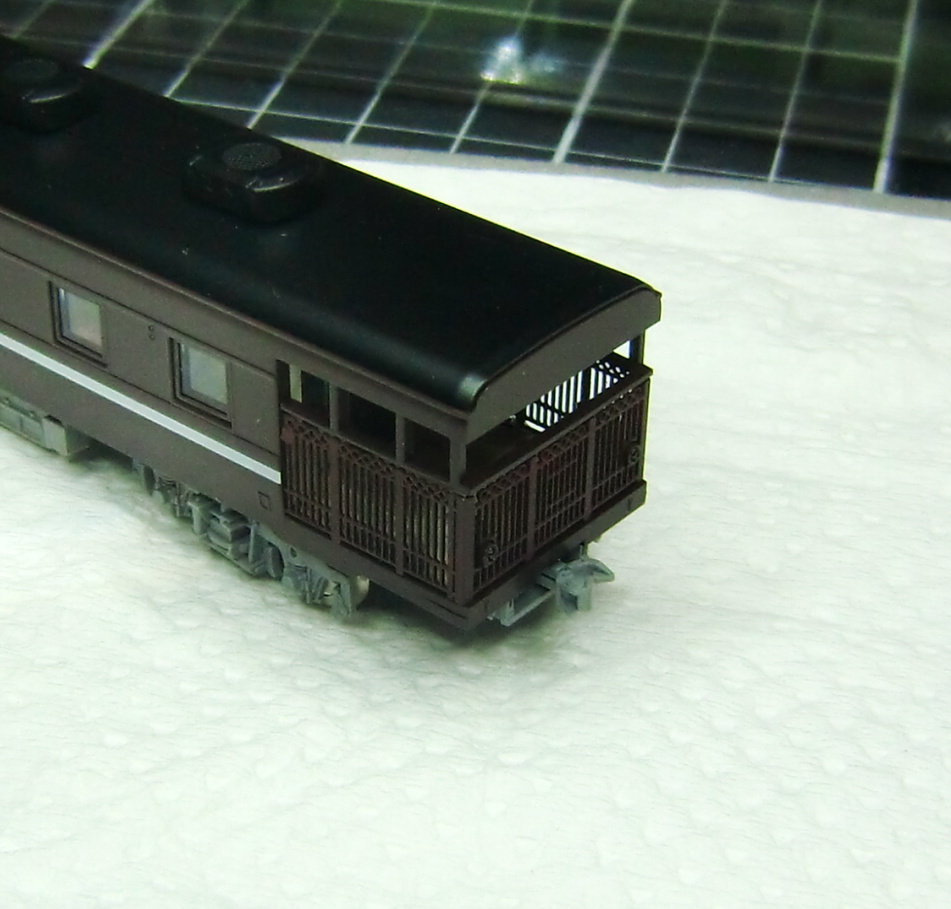

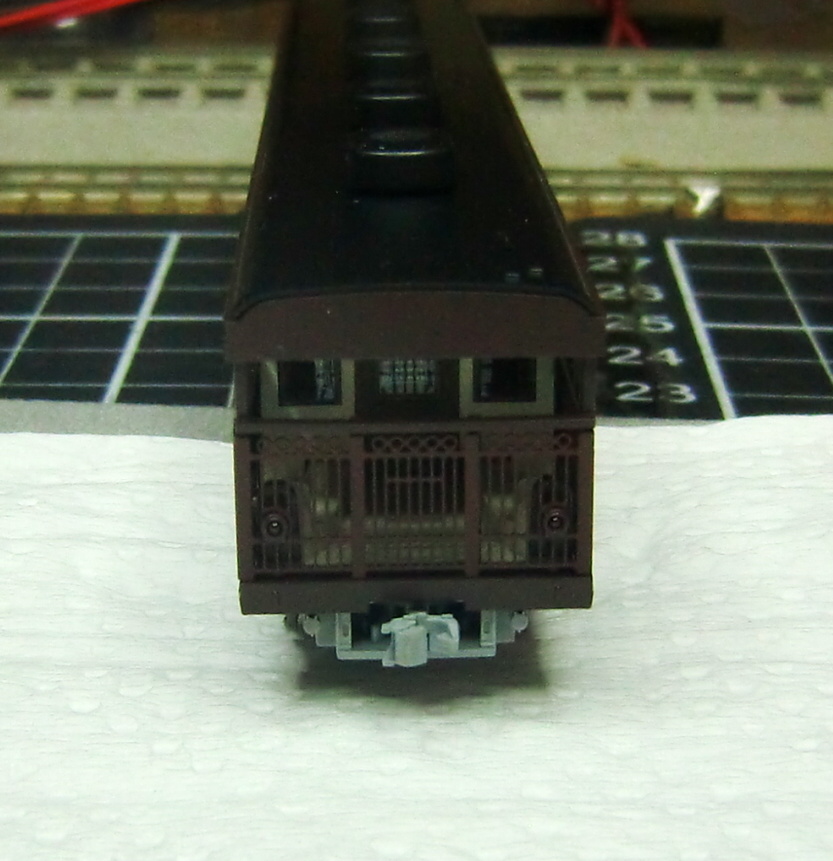

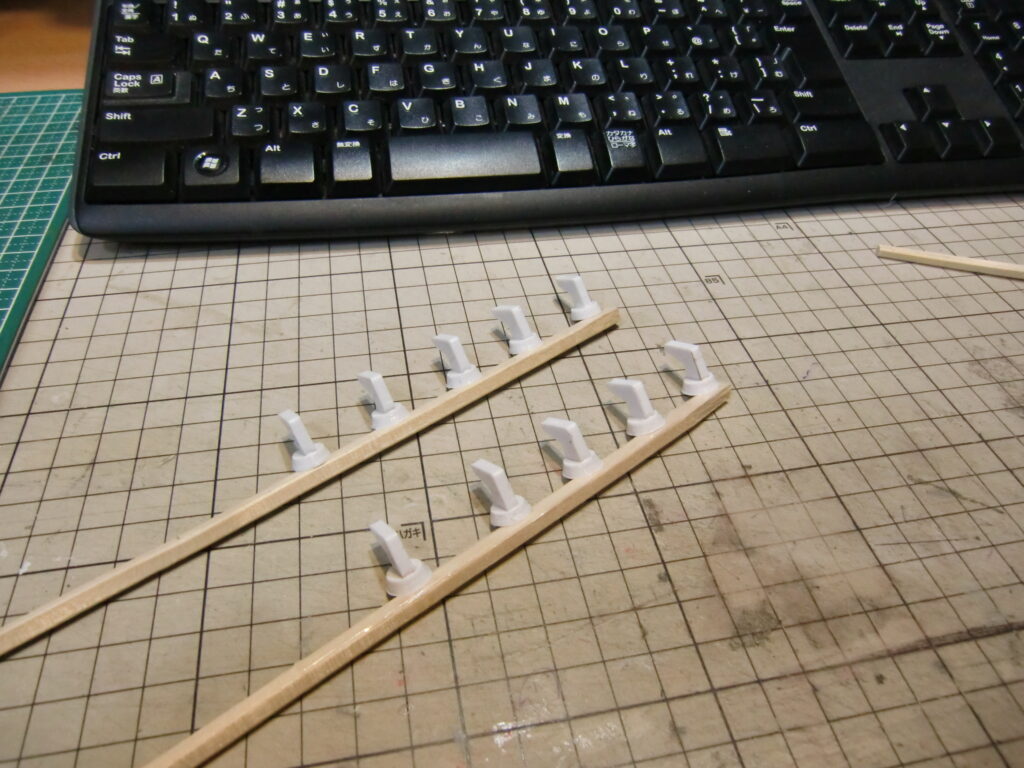

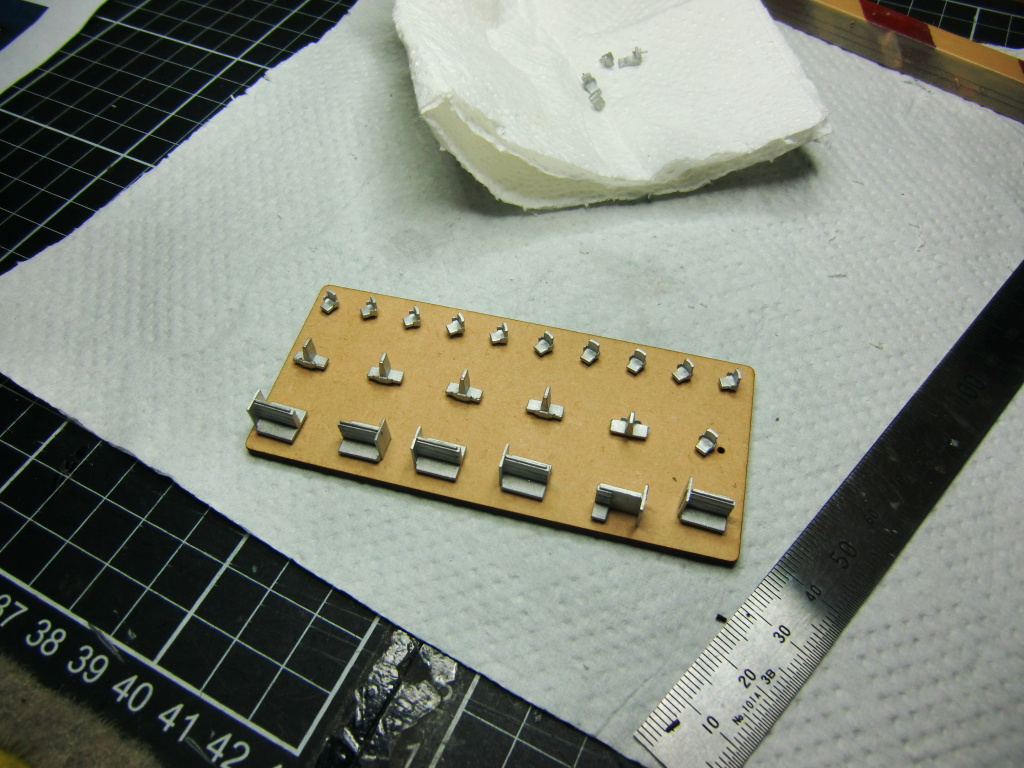

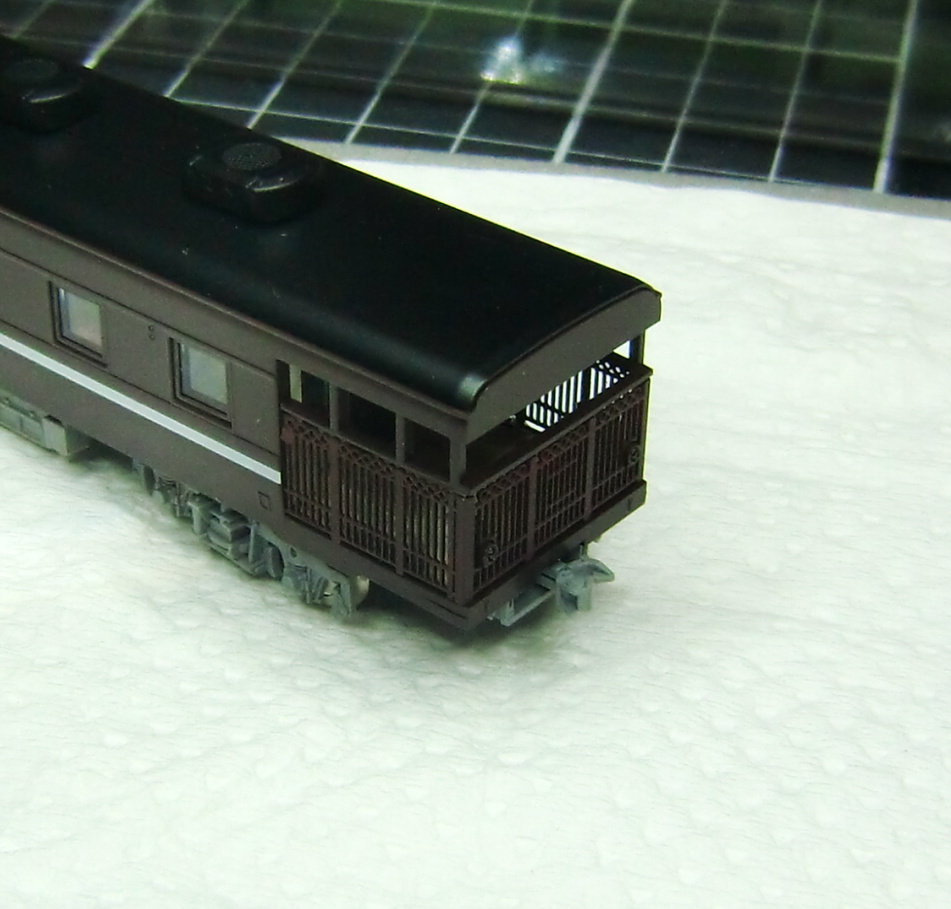

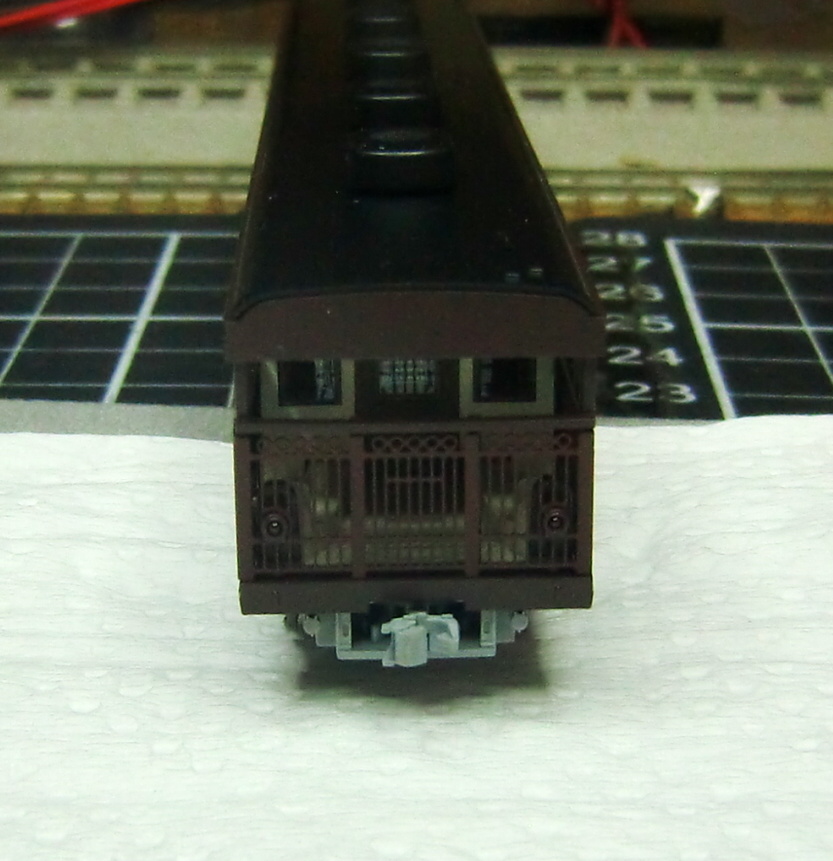

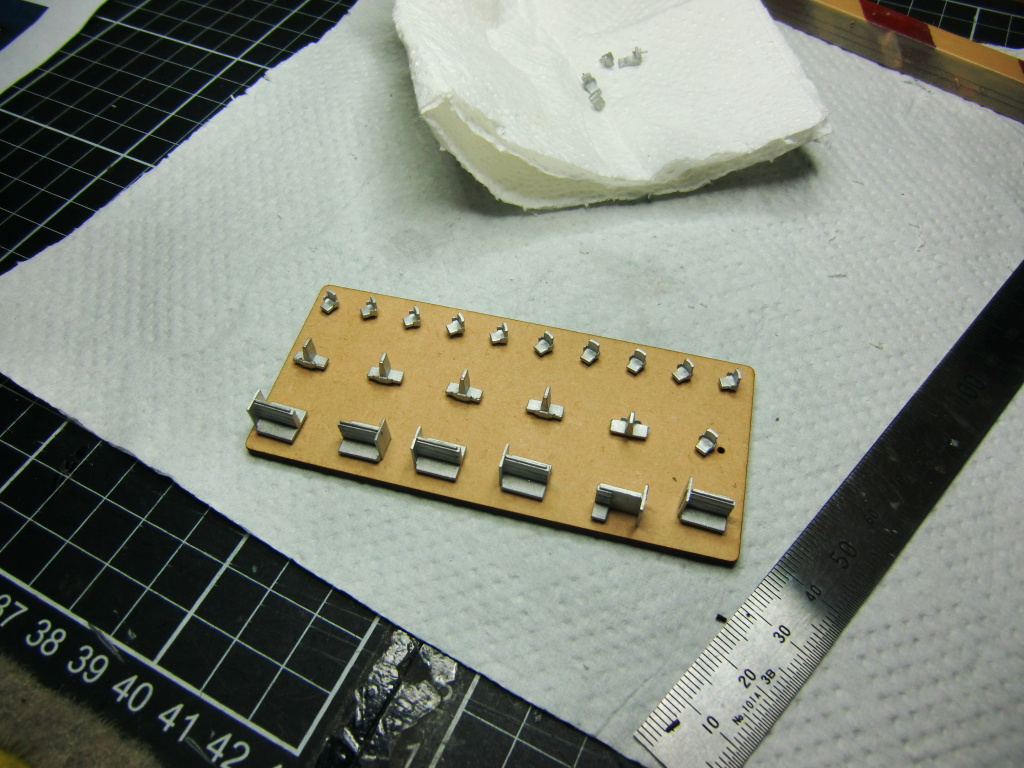

▼12系展望柵(エヌ小屋さん)パーツ取付

塗装前に金属脱脂をしっかり行います。その後、「ミッチャクロンマルチ」で下地塗装を行います。

現物合わせを行いながら、適正角度になるまで微調整を行います。

透明ゴム系接着剤を本体底に極少量塗布して柵を固定します。あまりつけすぎないのがポイントです。

作業が完了いたしました。

少々数がありますので、ちょっと時間はかかりそうです。まずは58様からです。

58様、お取付け完了です。次に進みます。

以下同様にパーツの取付け及びインレタ貼り作業でございますので、作業画像は省略させていただきます。

・

・

すべての作業が完了いたしました。

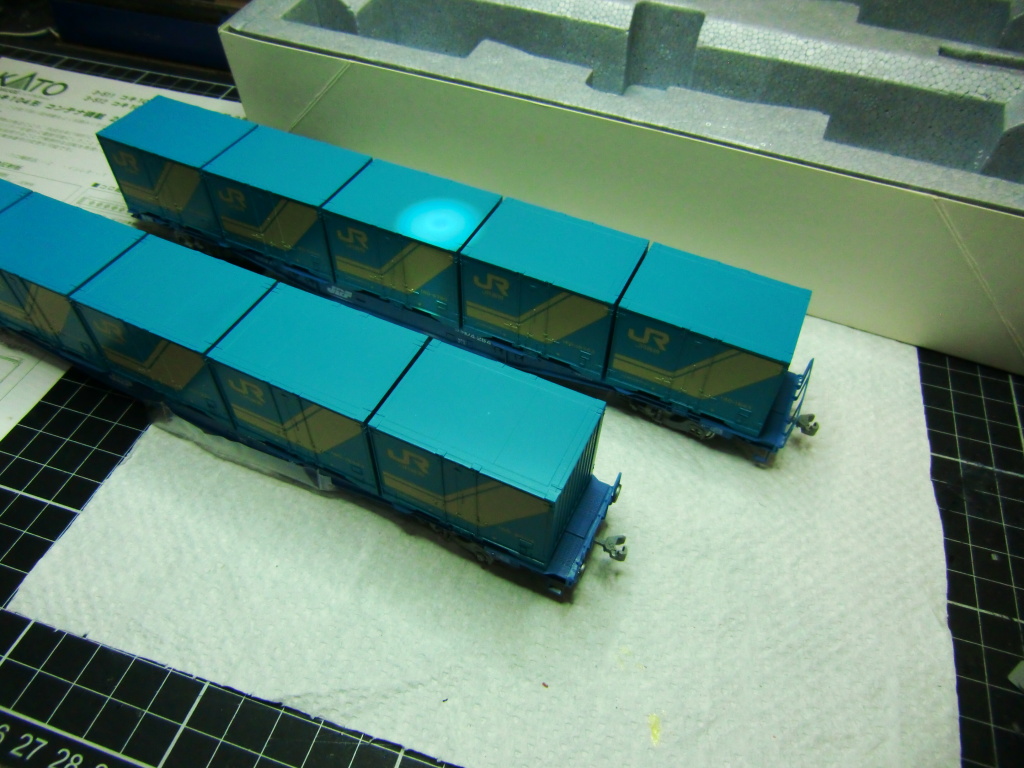

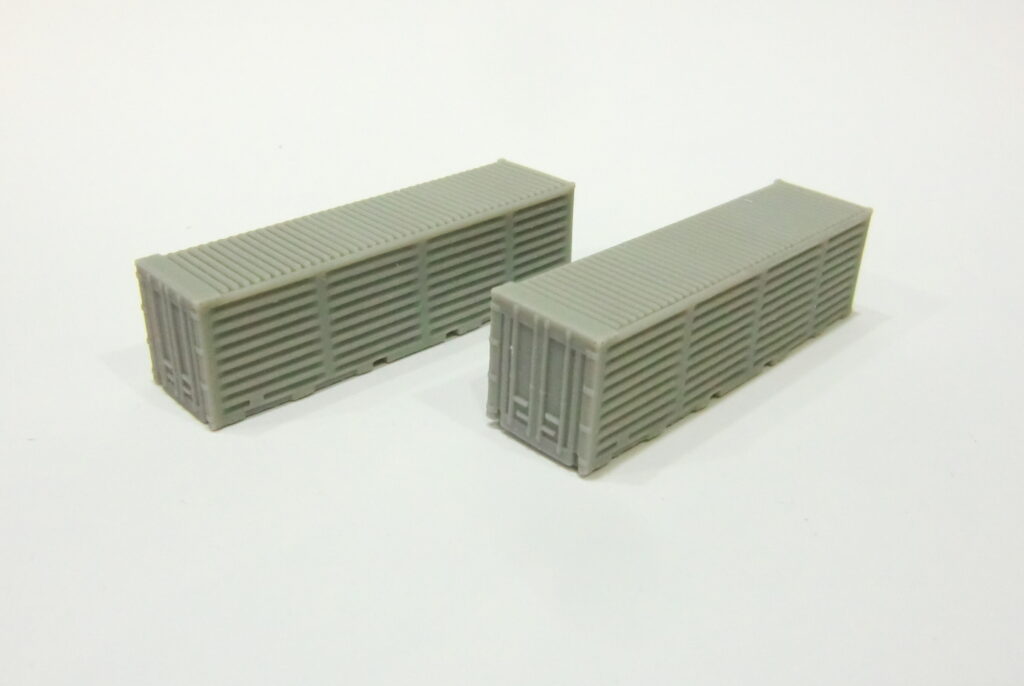

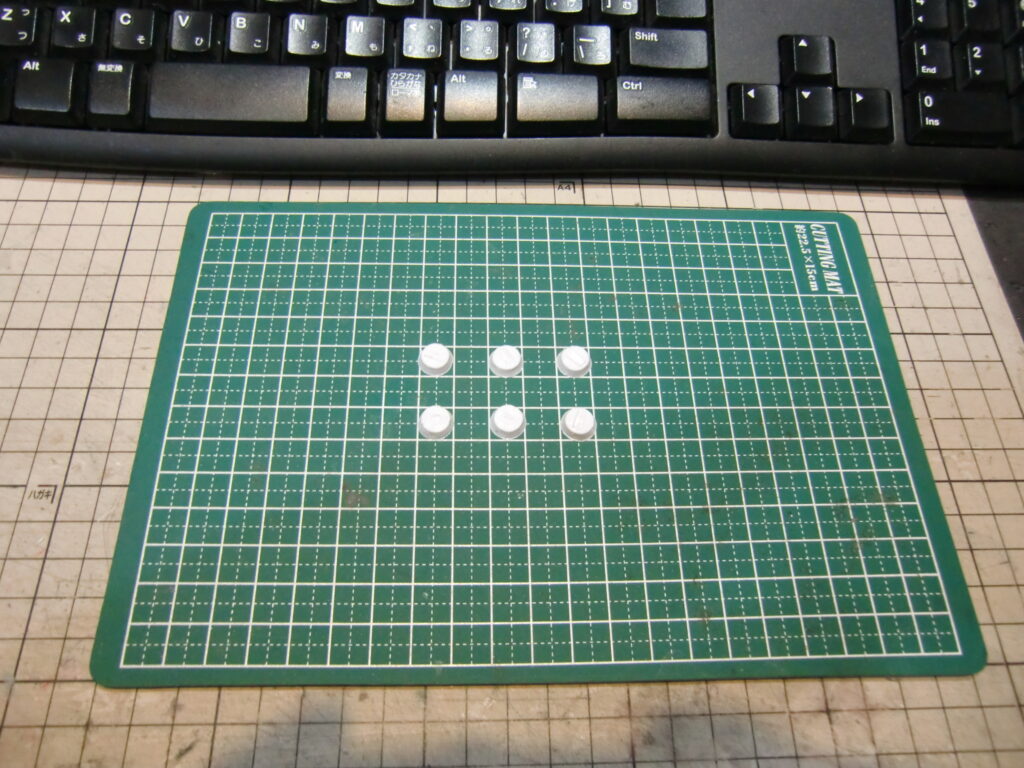

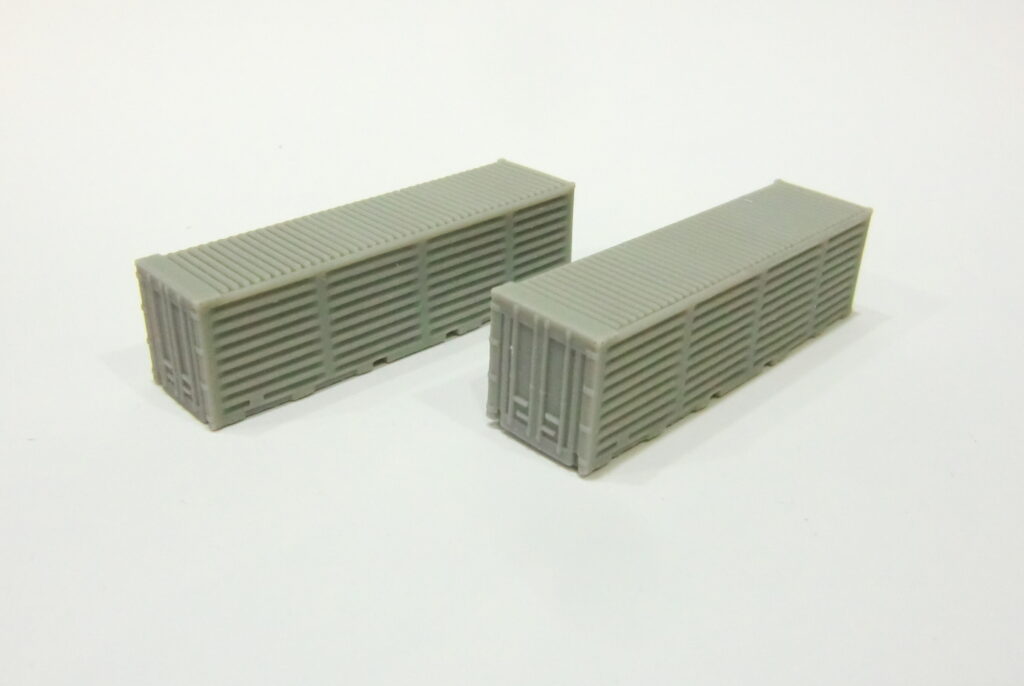

ご要望のございました、「U52Aコンテナ横リブ」の再生産を行いました。

たいだいま設計中でございます。9月発売予定

加工費:1,800円/両

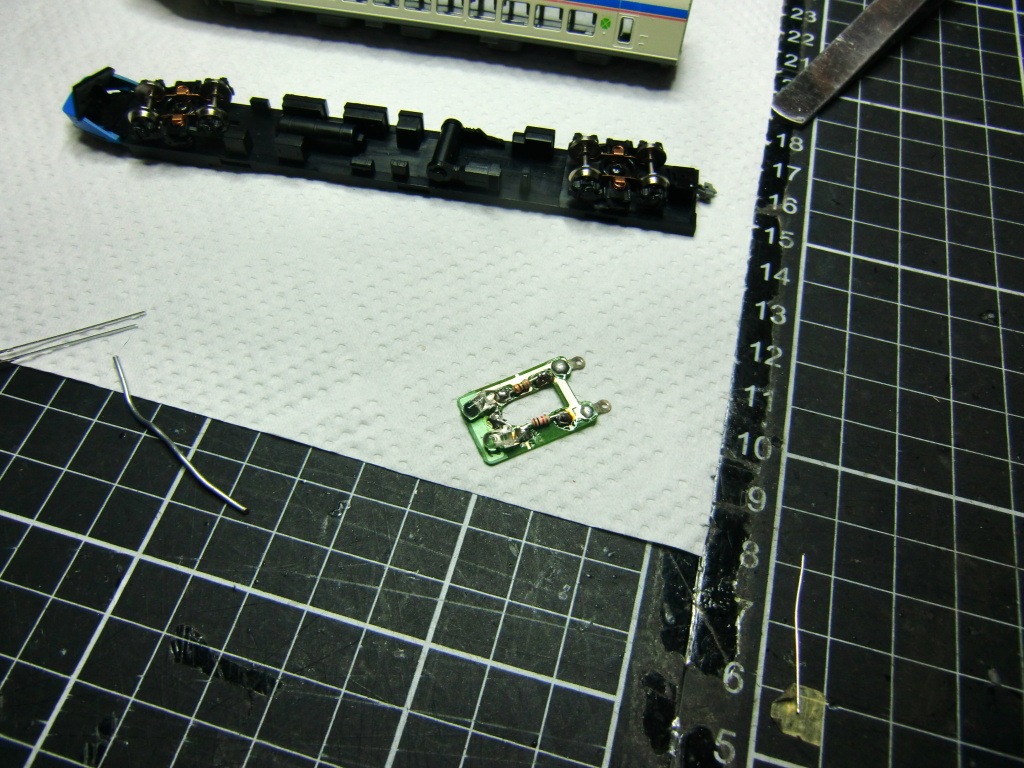

今回の作業では、より高輝度なLEDへ置き換えます。

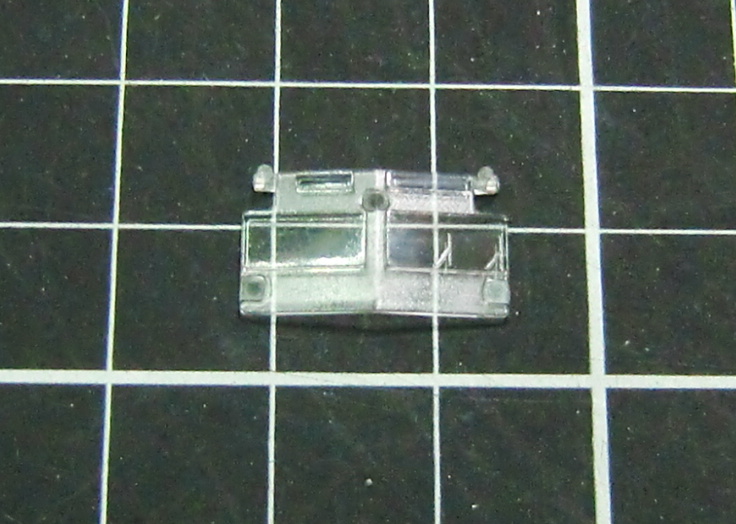

こちらのパーツを加工して導光受光部の断面積を広く確保します。

上記写真のようにしたパーツの下側を加工して光の当たる部分を広げます。

このようになりました。

最後にヘッドマークをお取付けして作業は完了いたしました。

今回のご依頼では、色変更と明るさアップでございます。LEDは高輝度を使用しますが、明るさについては構造上大きな変化が見られない場合もございます。

まず、導光材に着色(オレンジ)されている塗料をすべて落とします。

上部の導光材を取り外します。

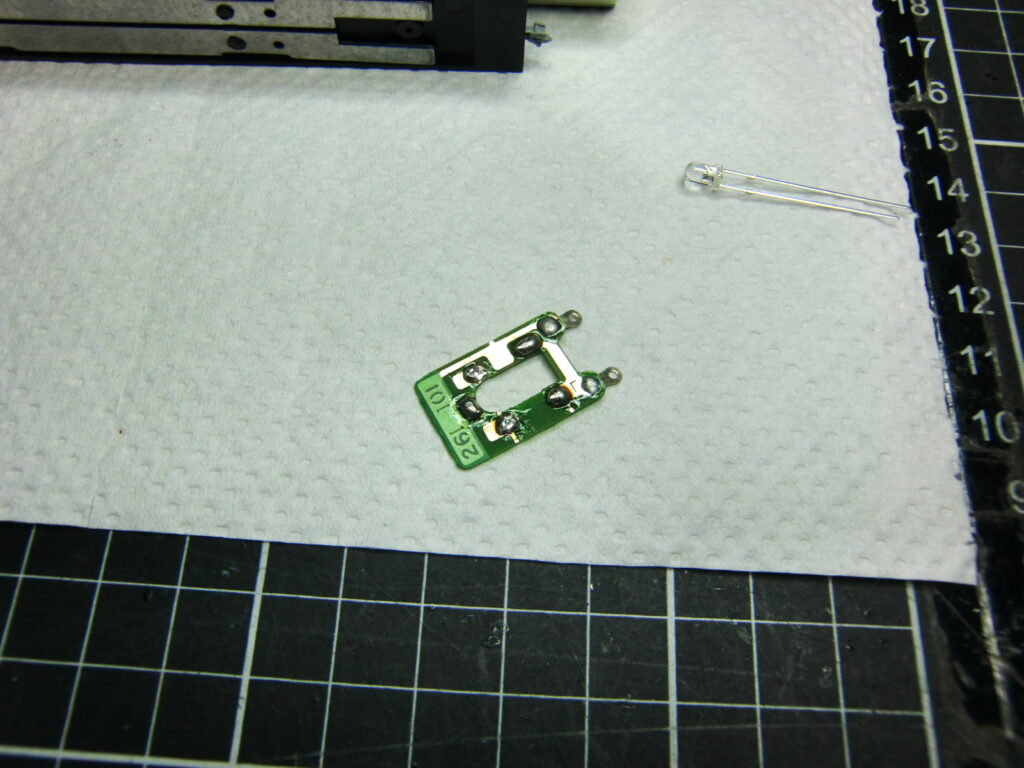

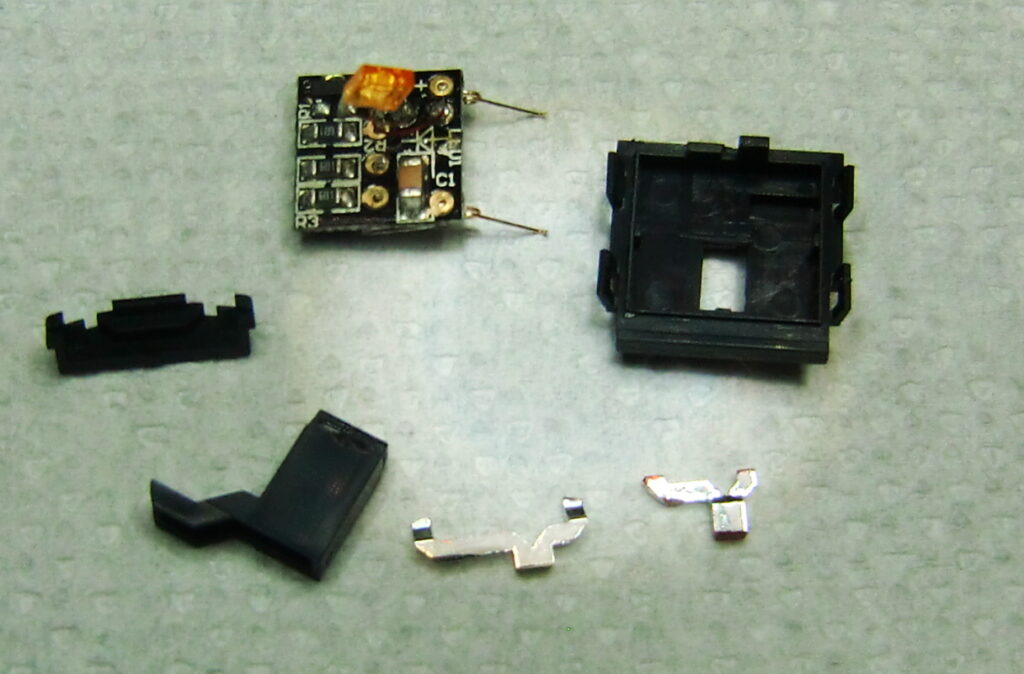

基盤についたLEDを外します。

3mmLEDを上部用ケースに収まるように薄く削ります。

2個とも超高輝度LEDに交換します。

作業が無事完了しました。色合いも変わり、明るさもアップしてます。

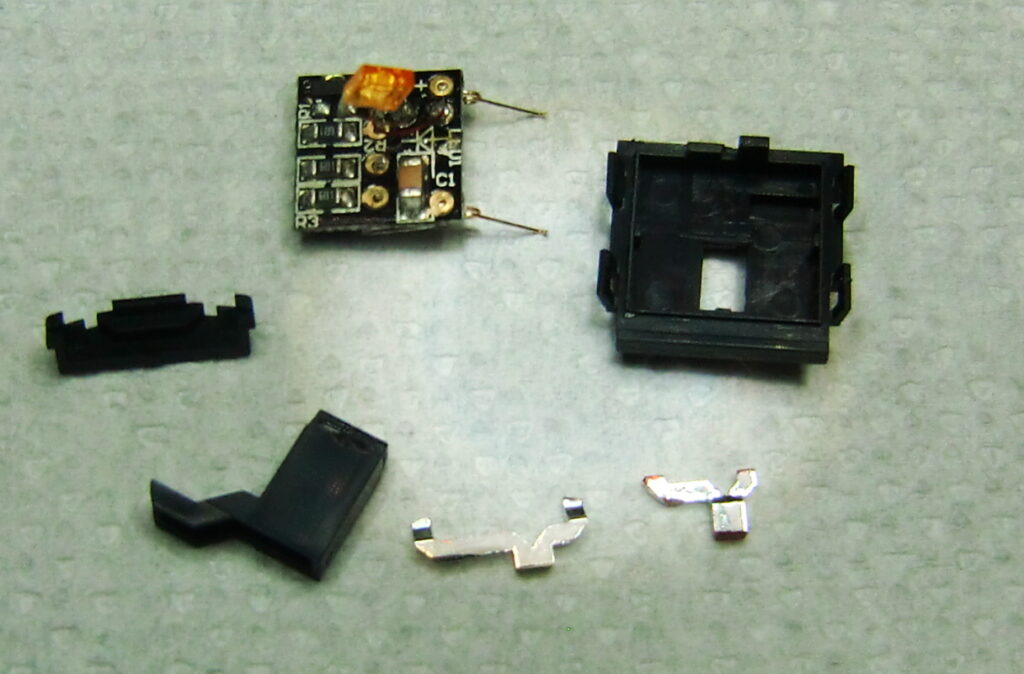

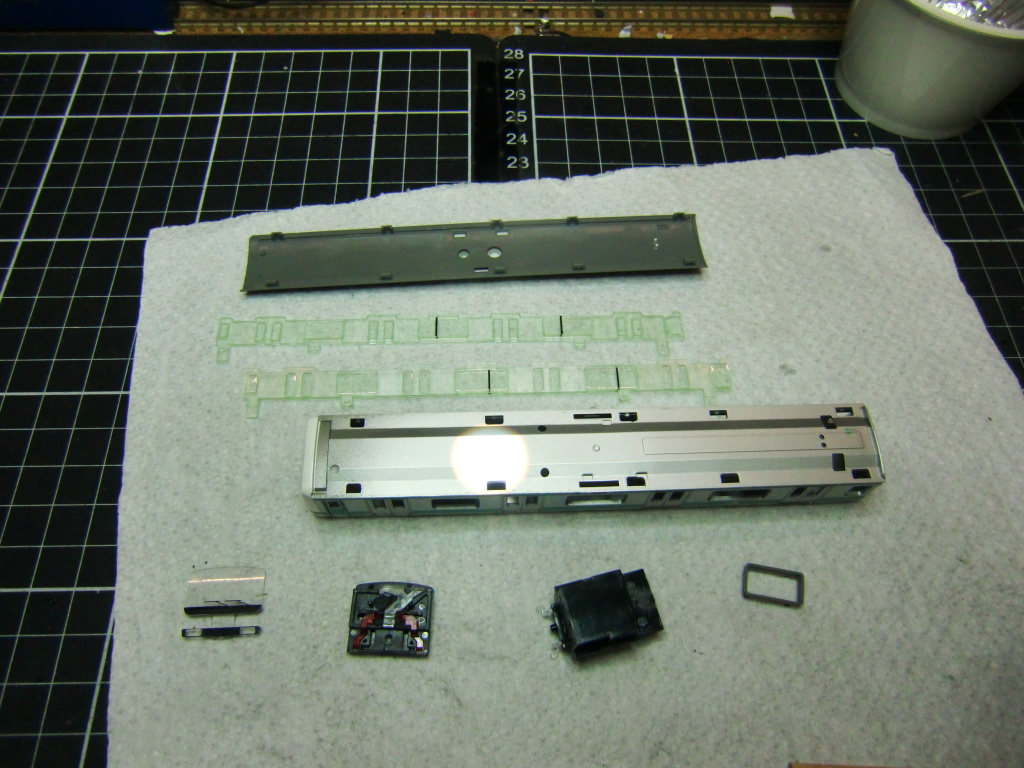

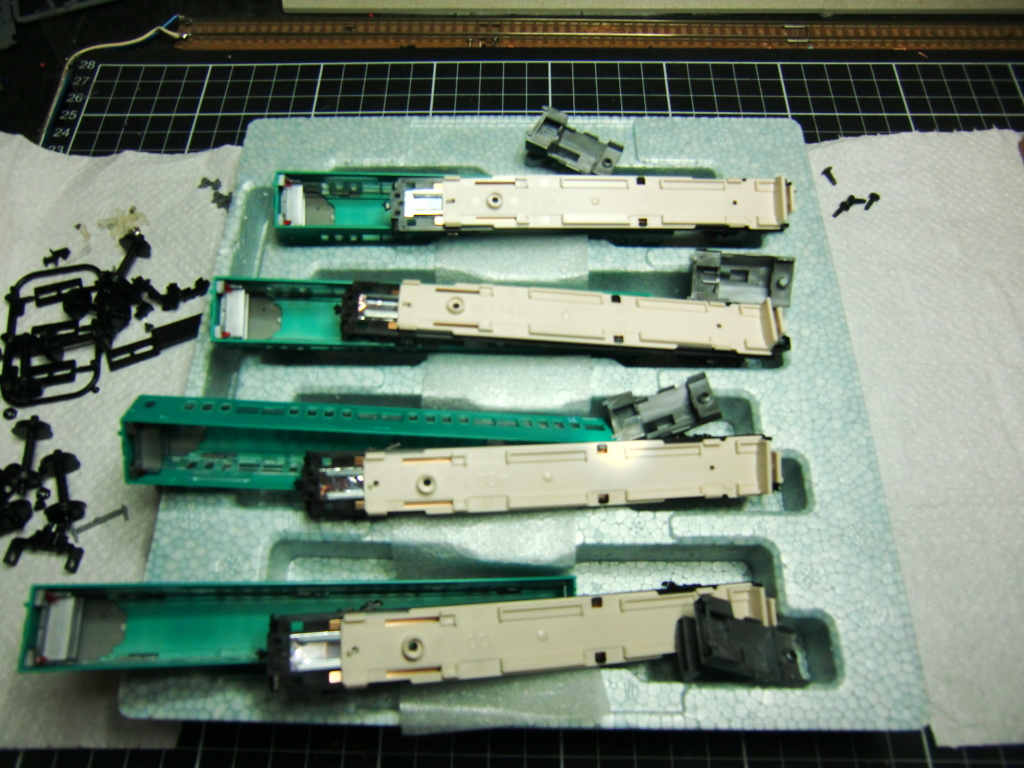

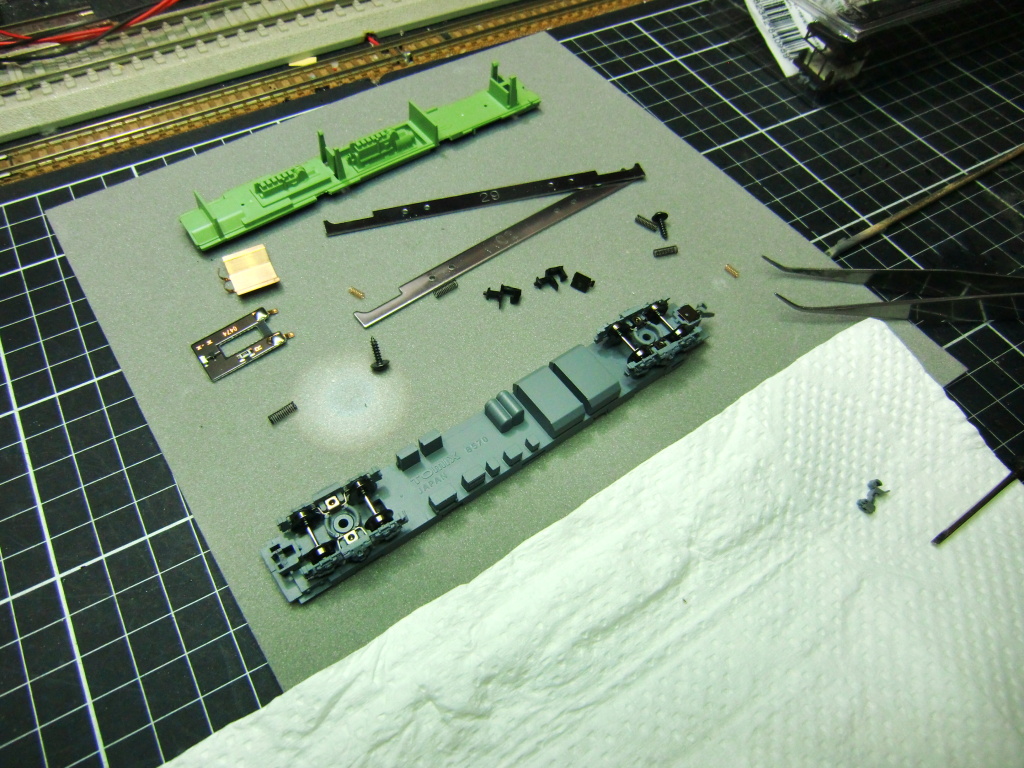

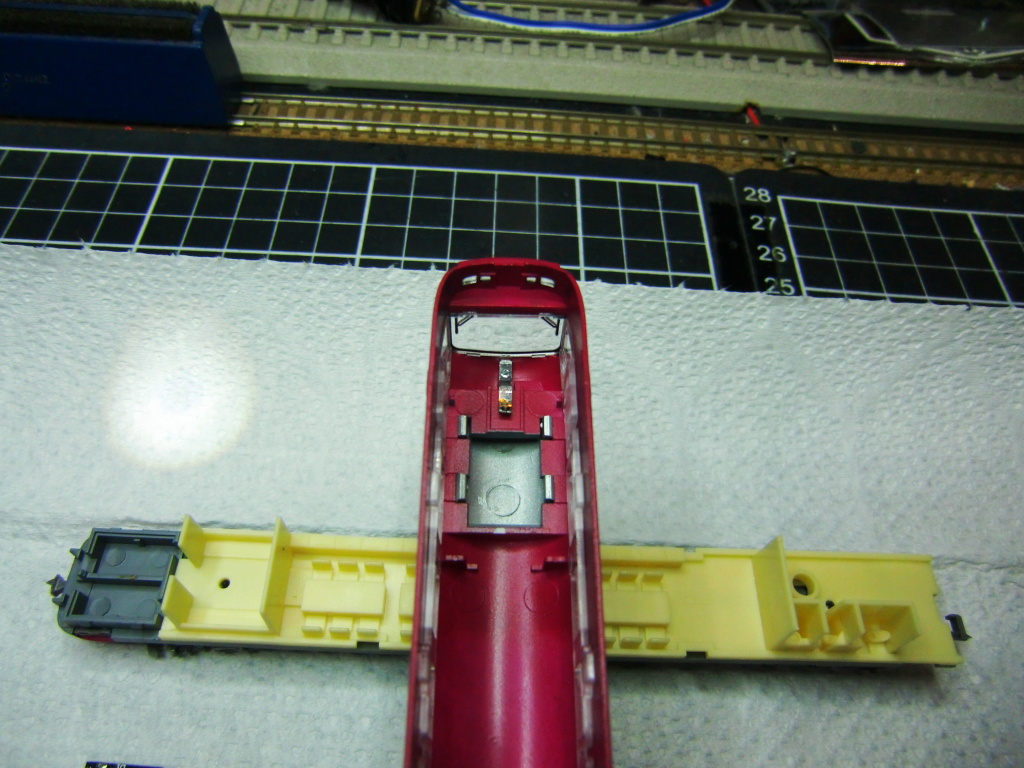

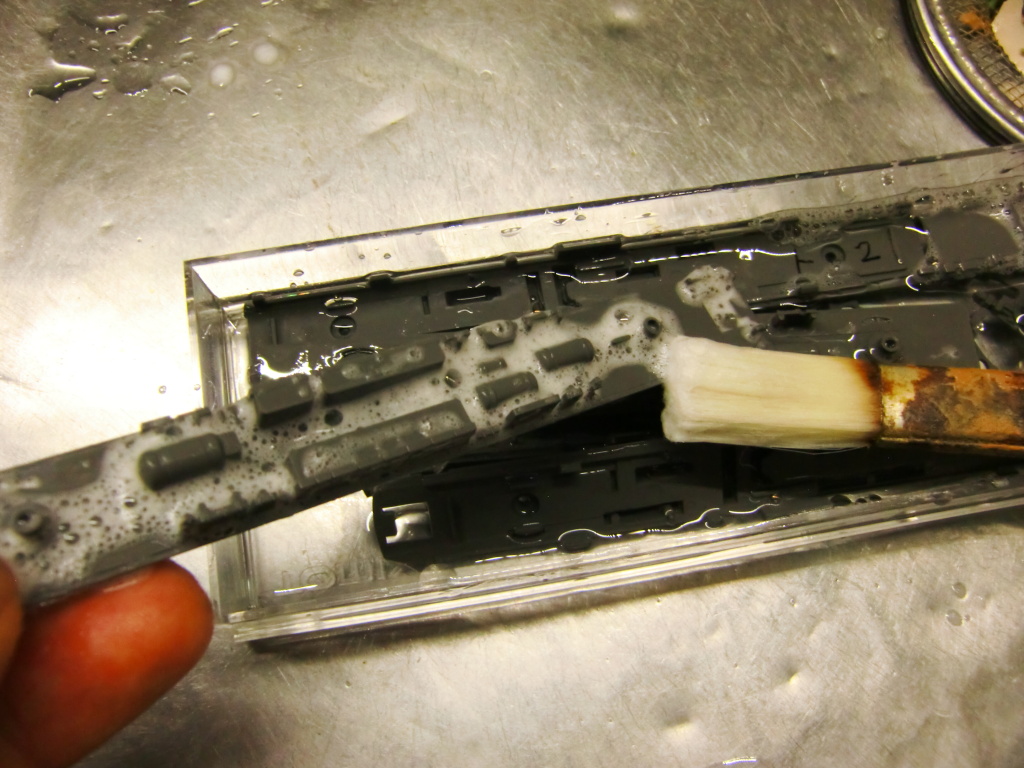

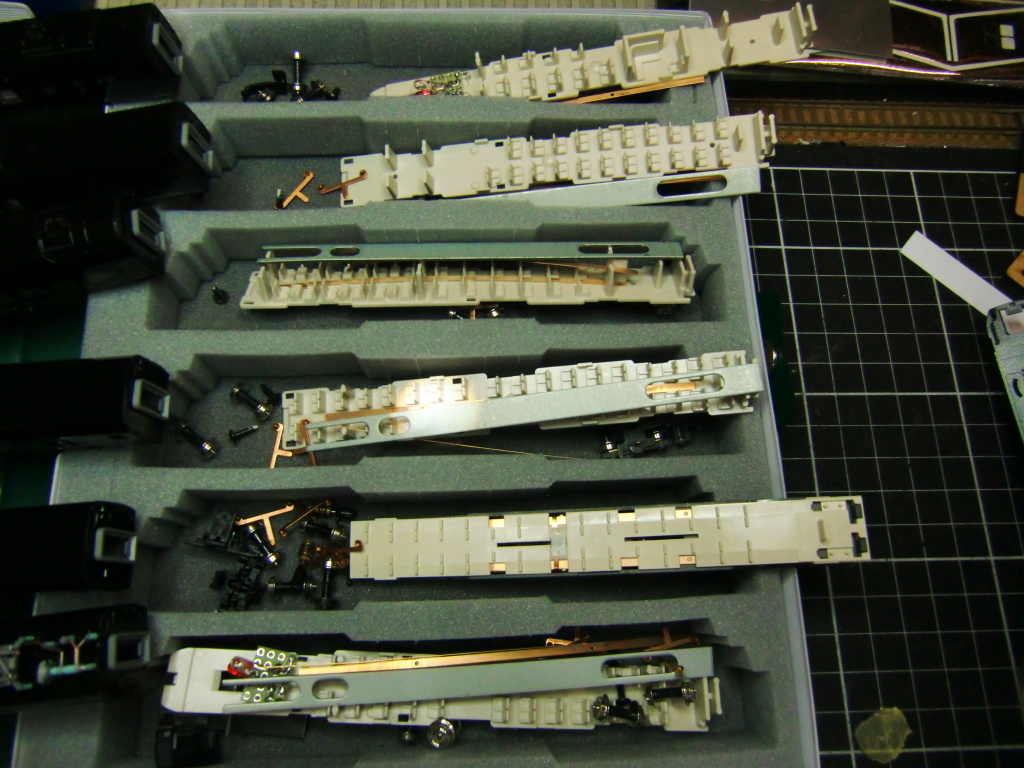

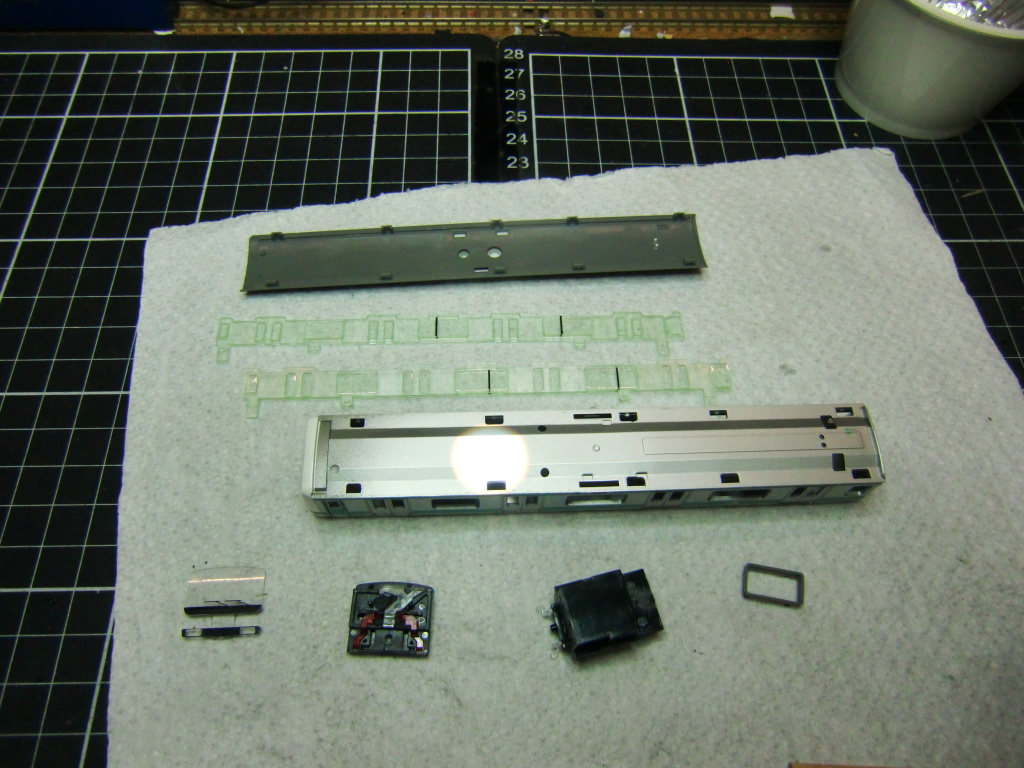

今回の作業では、ここまで分解する必要があります。

動力車は、ギアなどもすべて外さなくてはなりません。

塗装前に中性洗剤で念入りに油分を落とします。

水で洗剤をしっかり洗い流します。

今回は自然乾燥ではなく、乾燥機で強制乾燥させます。

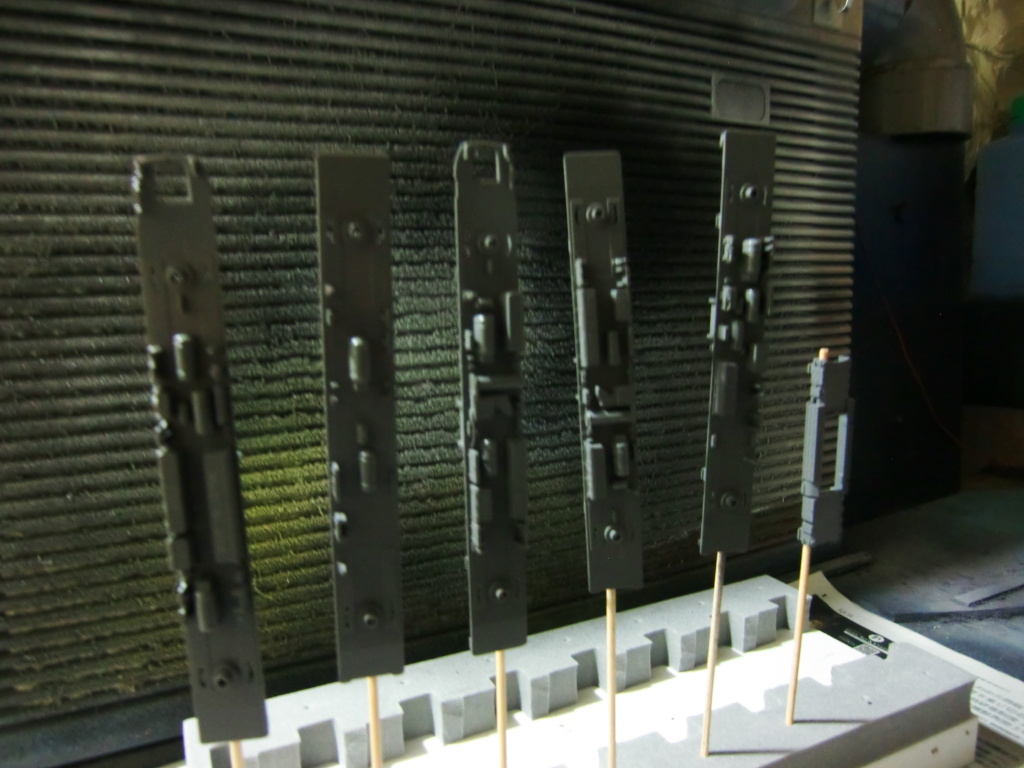

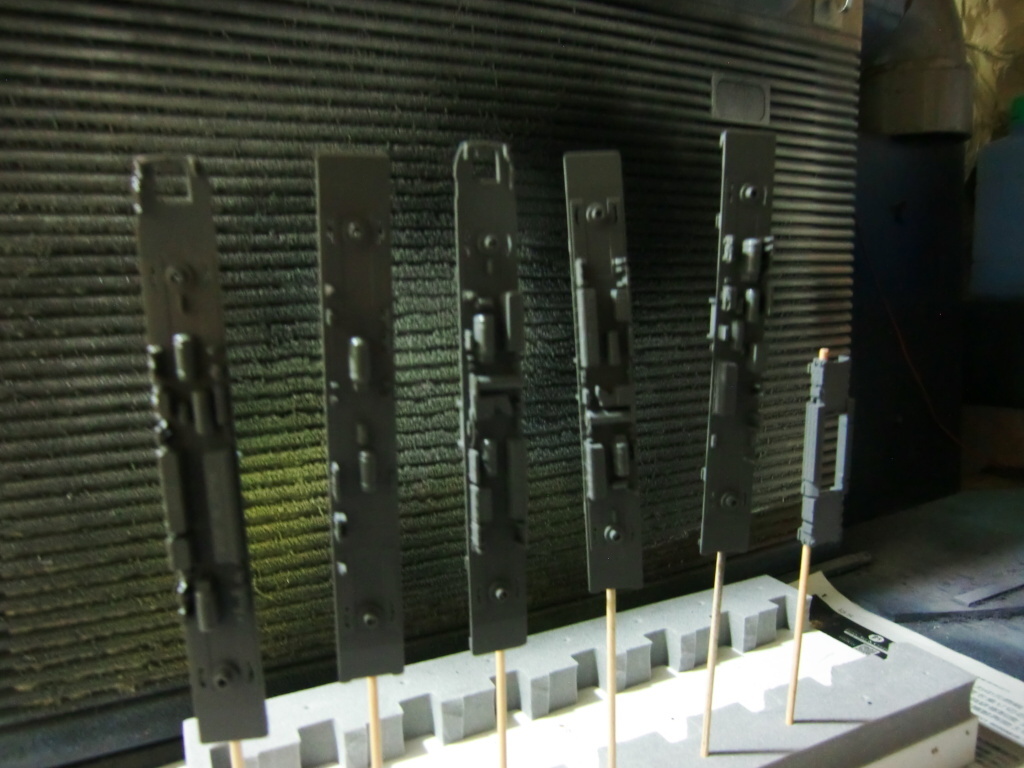

▼塗装作業と準備

下塗りが終ったところで、床下はご希望の「つや消し黒」で塗装していきます。

「前・横・斜め」と3~4回に分けて吹き付けていきます。

続いて台車とカプラーです。こちらは、ご希望の「つやあり黒」で塗装します。

作業完了でございます。

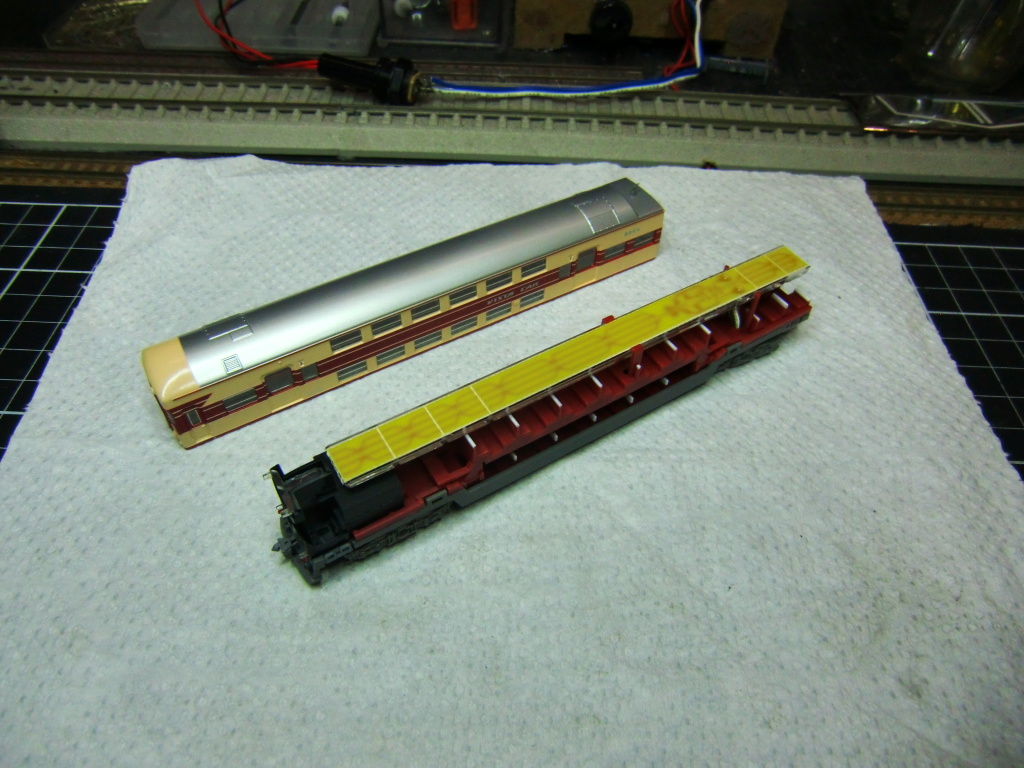

まずこちらの車体への入れ替えは短時間で終了。

さて、問題はこちらの車体です。単純な加工でボディー差し替えとはいかないようです。加工しなくてはならない箇所がいろいろありそうで、当初考えていた以上に手をいれないとダメそうです。特にライトユニットは、位置関係が違うので作業が難航しそうです。

まず、ヘッドライトですが導光材の位置があってません。そのままの位置ですと、かなり寄り目になってしまい、すごくかっこ悪くなってしまいます。

テールライトは、基本的にぜんぜん位置が合ってないようです。導光の「加工・調整」にも結構時間がかかりそうです。

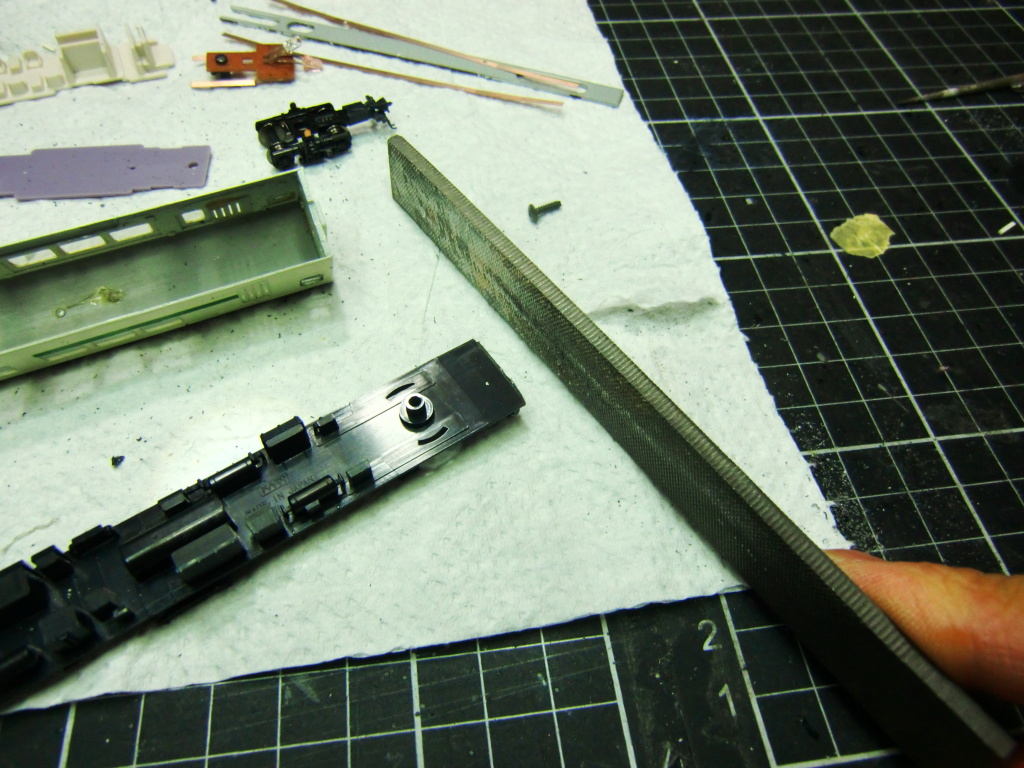

穴開けですが、ヘッドライトは意外と厚さがありピンバイスがなかなか貫通しません。

棒ヤスリで導光材の径よりも若干広くなるまで少しずつ削っていきます。

中央から分断して左右に広げます。

ようやく導光材が入るようになりましたが、難しいのはここからです。導光材の位置が変わったことで、ユニット内部の位置関係も変わってきますので、「内部加工・調整ー>確認」を繰り返すことになります。う~ん、ライト関係がなければ差し替え作業はずっと早いんですが、ライトユニットまで絡んでくると作業時間がぜんぜん変わってきますからね。

ライトユニットはまだ時間がかかりそうなので、先にボディーと床板の合わせの調整を行っていきます。

この調整って結構難しいですよね~。1つ1つ内部を覗き込みながら、干渉している箇所を特定してちょっと削っては確認を何度も繰り返していきます。

ちょっと泥沼に陥りそうな気配がしてきました。まずは、床下後方を0.5mm削ります。そして、中央上部の出っ張りの内側(4カ所)を1mm削り落とします。

前側に若干凸凹があり引っかかるので、そこを削って平らにします。

上面のパーツの出っ張りをすべてカットします。

ヤスリで平らになります。

ピッタリ収まるようになるまで、上記の作業を繰り返します。

ようやく定位置で収まるようになりましたが、もう少し手を加える必要がありそうです。

これでようやくぴったり閉まりました。

テール用の穴をあけていきます。

テールも中央から分断して広げます。

こちらも左右をカットして広げます。

中央を分断して左右に「1~1.5mm」程度、間隔を広げます。

ユニットを完全に分割して、ボディー自体に固定します。固定の際に下に「1mmプラバン」を置いて固定するようにします。

この段階で直接LEDを裏から照らして点灯具合を確認します。

テール側の下ユニットの「加工・調整」がだいたいできたところで、テール側の点灯テストです。

テールの導光材はそのままでは短くボディーに適応できないため、各種加工を施して、1mmほど前方へ押し出しています。

大変お待たせしました。ようやく作業完了でございます。

加工費:1,500円/両

T様、いつもご依頼ありがとうございます。

加工前(電球)によるライト点灯

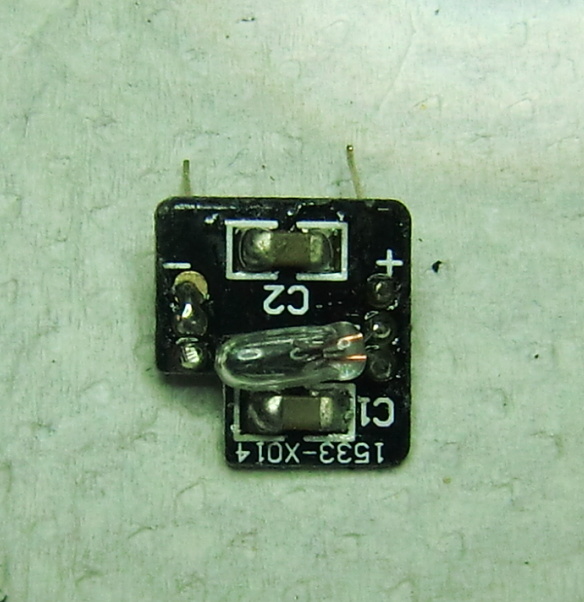

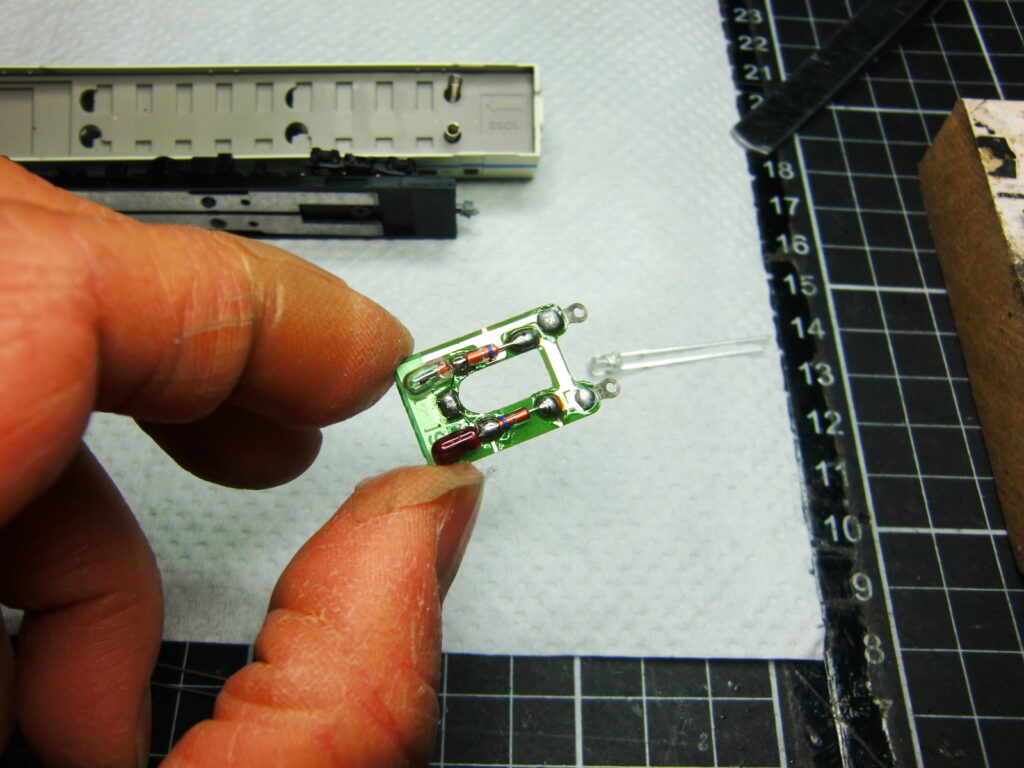

電球タイプの基盤でございます。上面がヘッド、下面がテール用になります。

加工後(白色LED)による点灯

作業完了でございます。

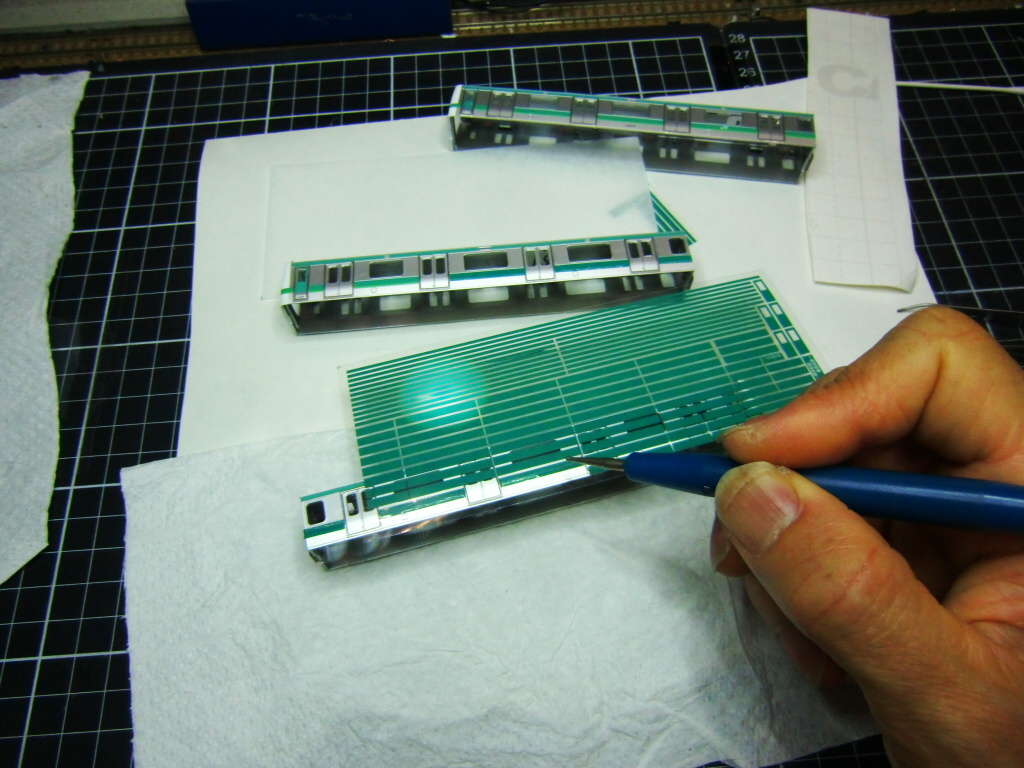

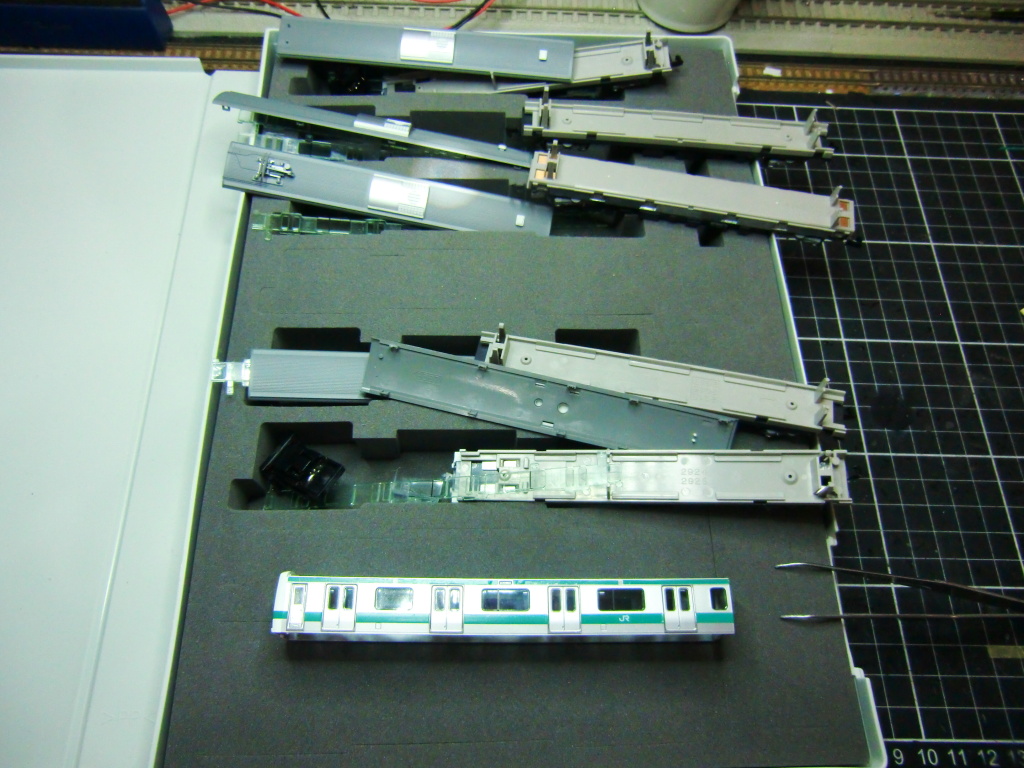

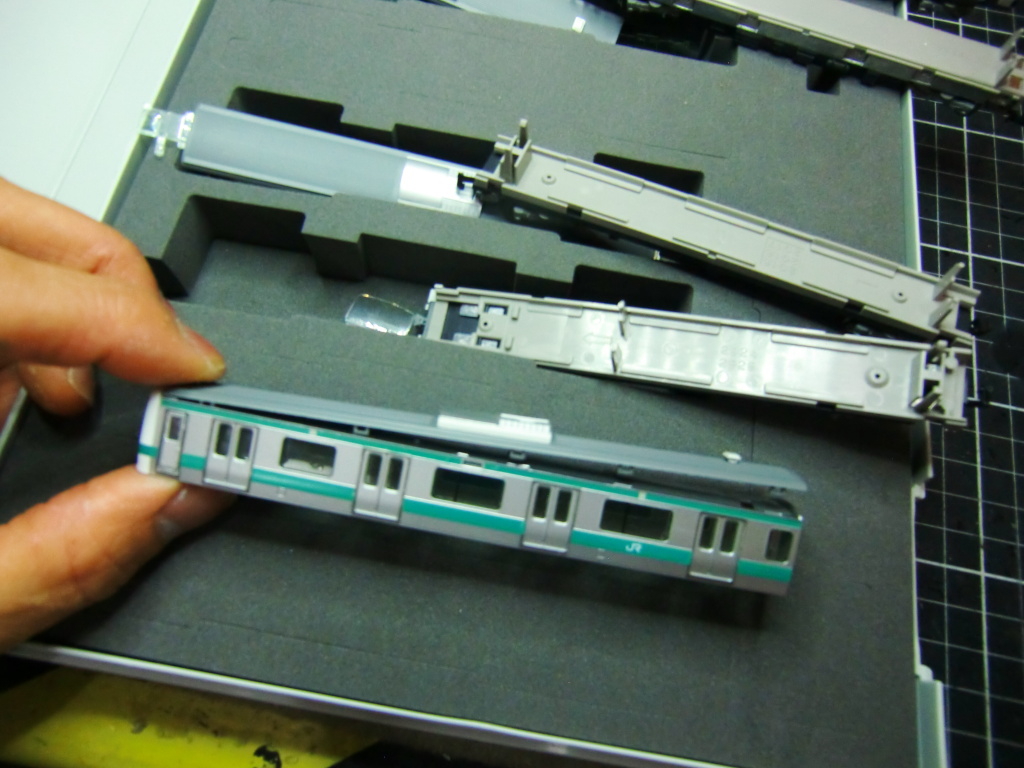

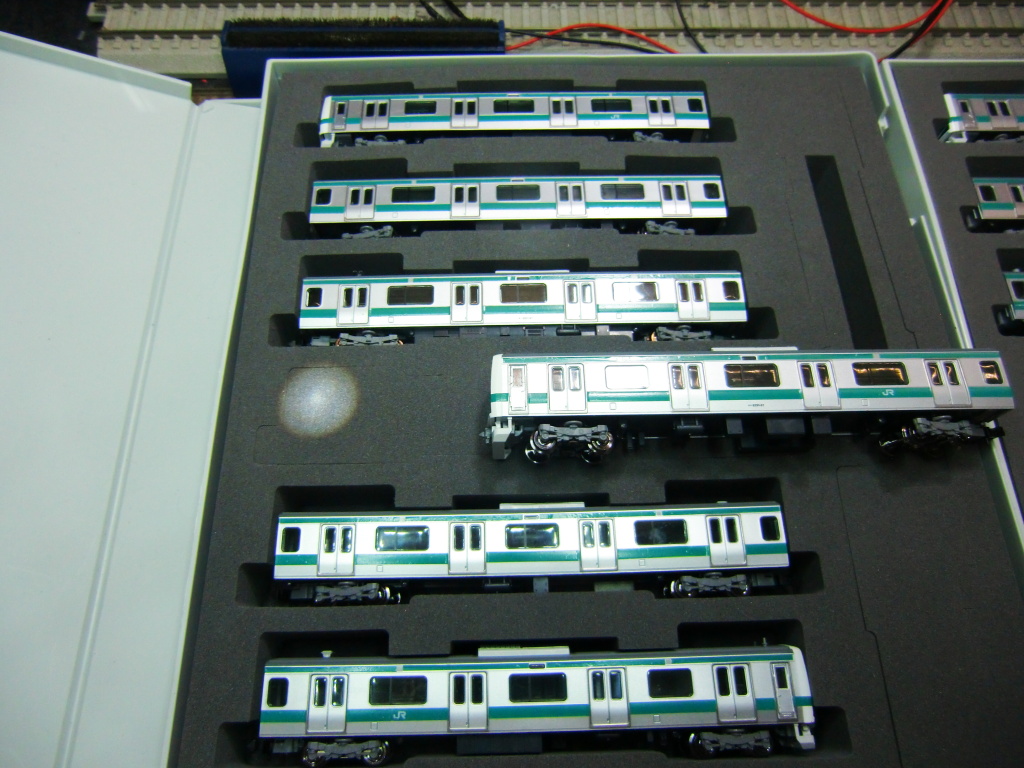

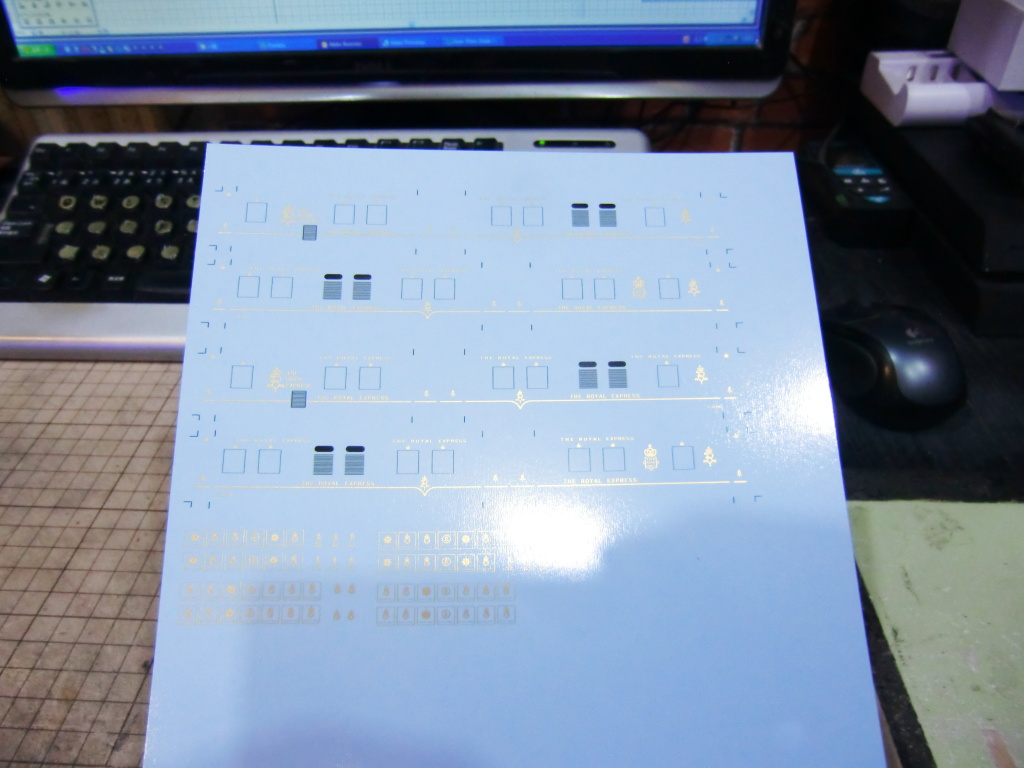

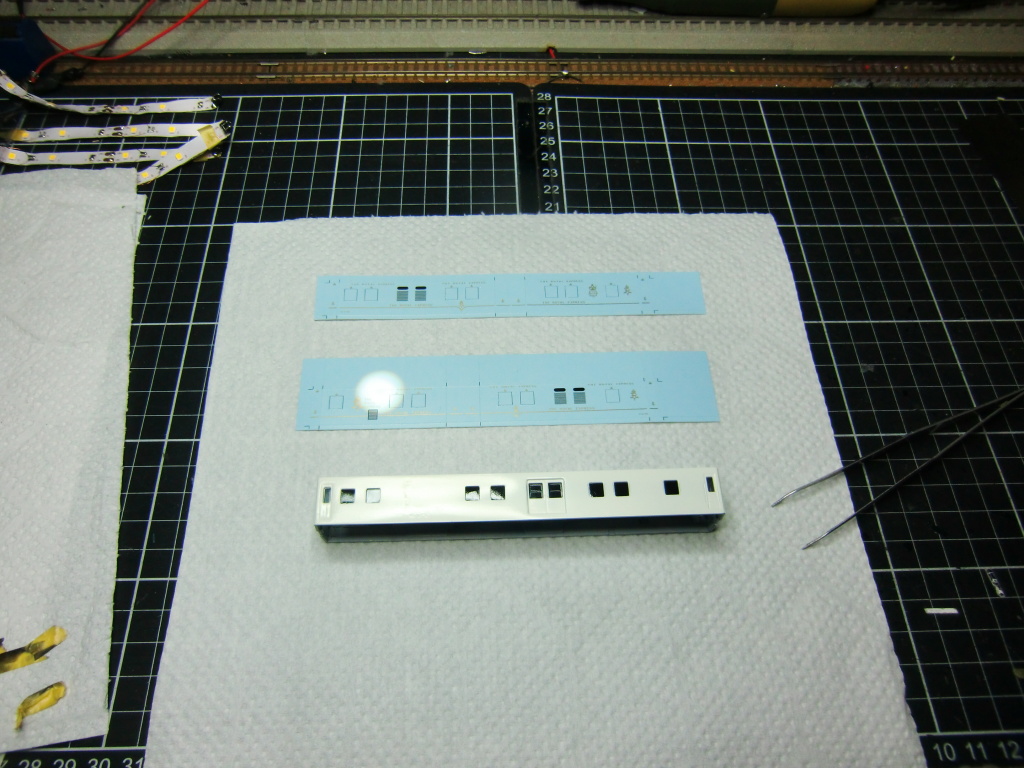

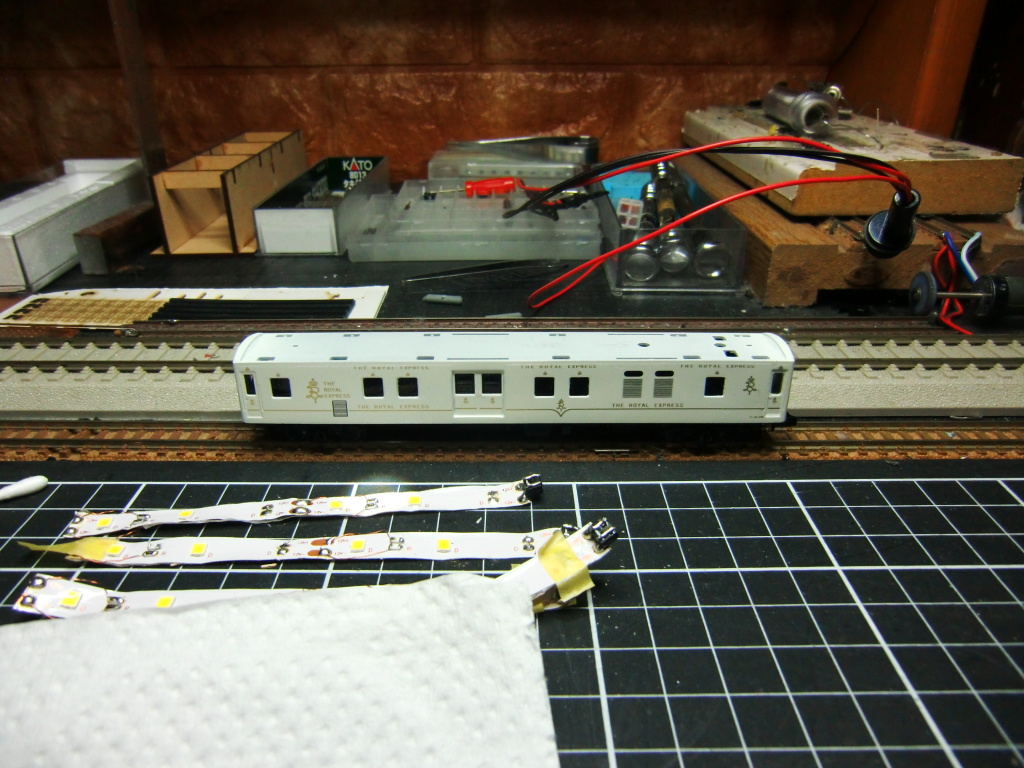

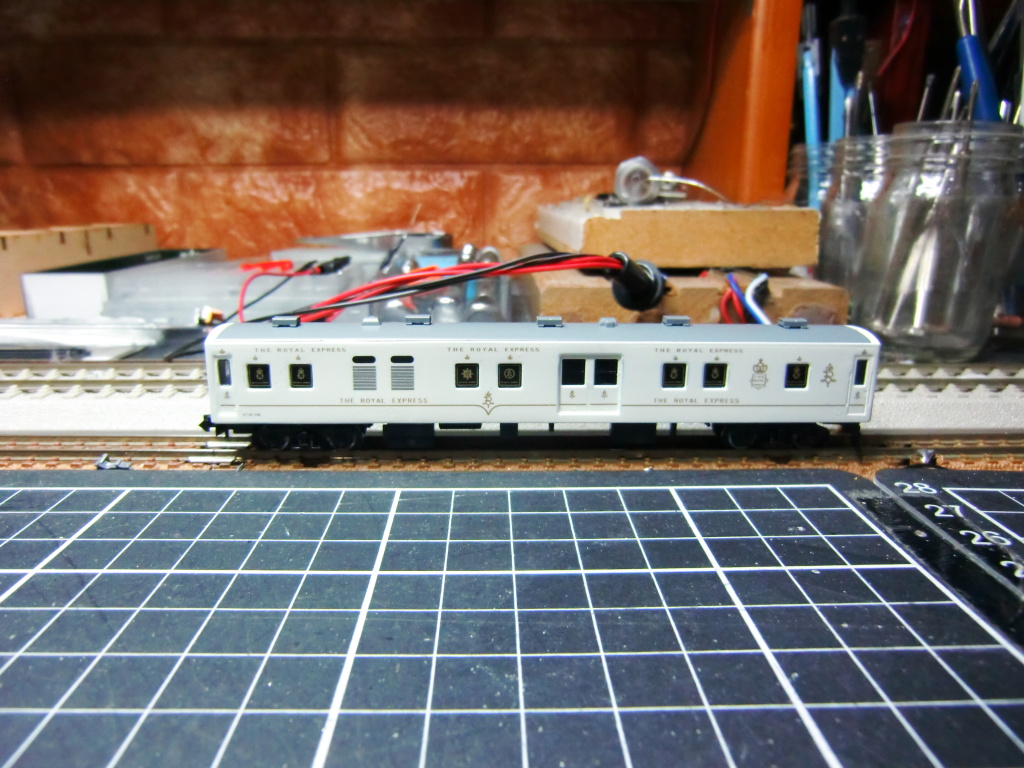

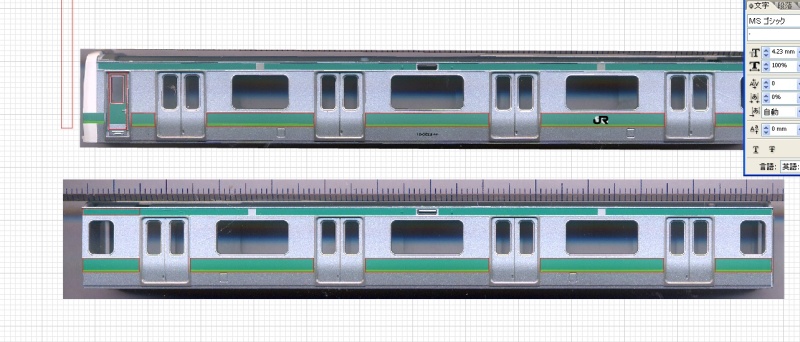

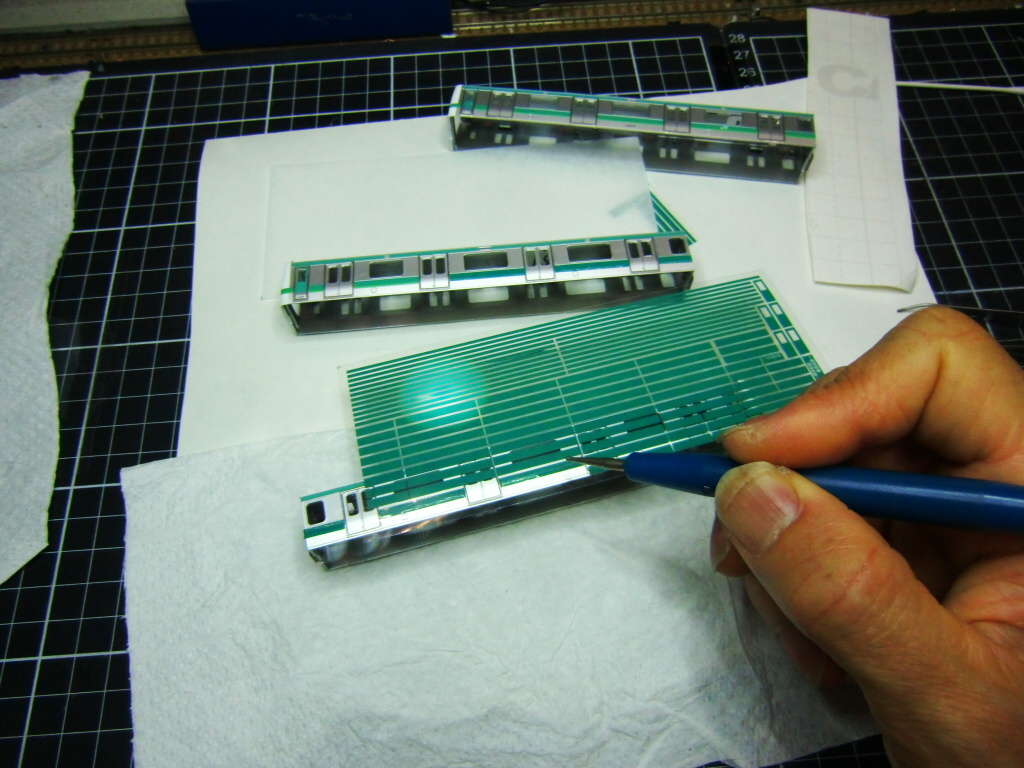

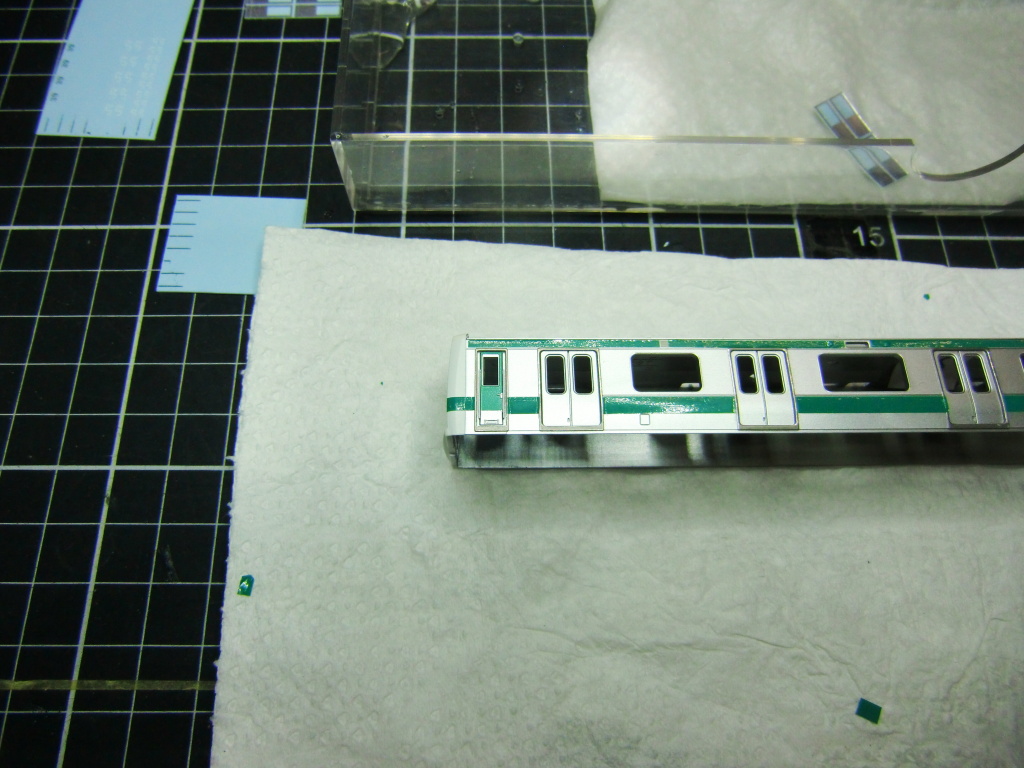

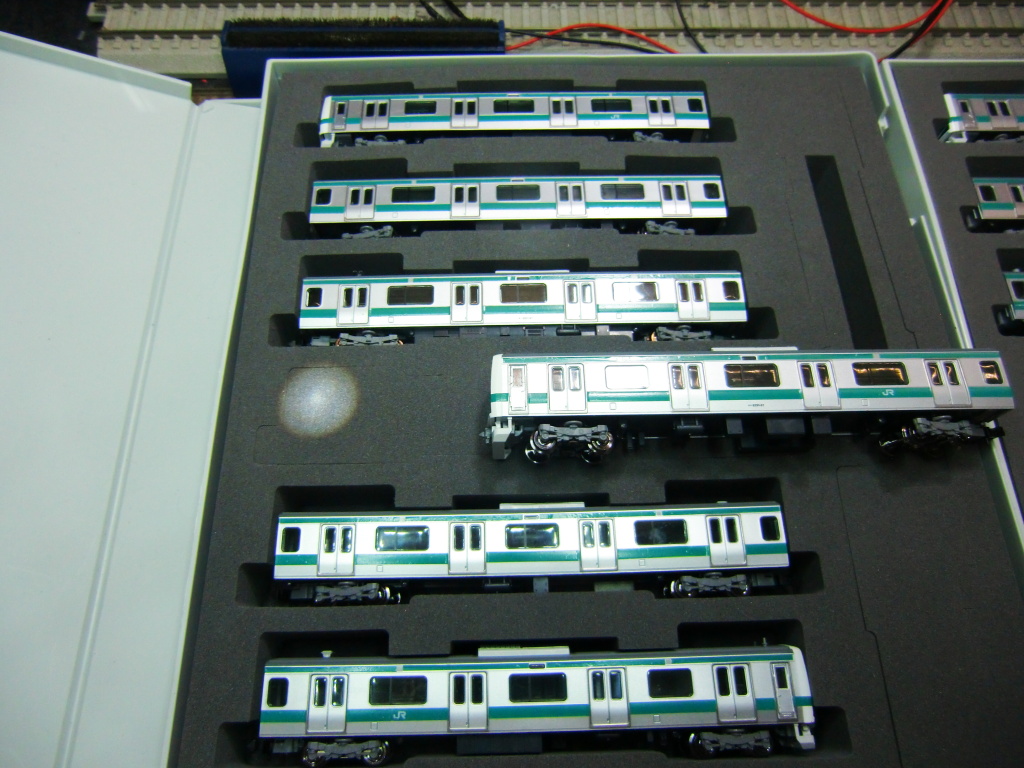

今回のご依頼は、「E231系常磐線登場時」への帯色変更でございます。お持ちいただいた「帯インレタ」の貼り付けとクリアコートが主な作業となります。※15両フル編成です。

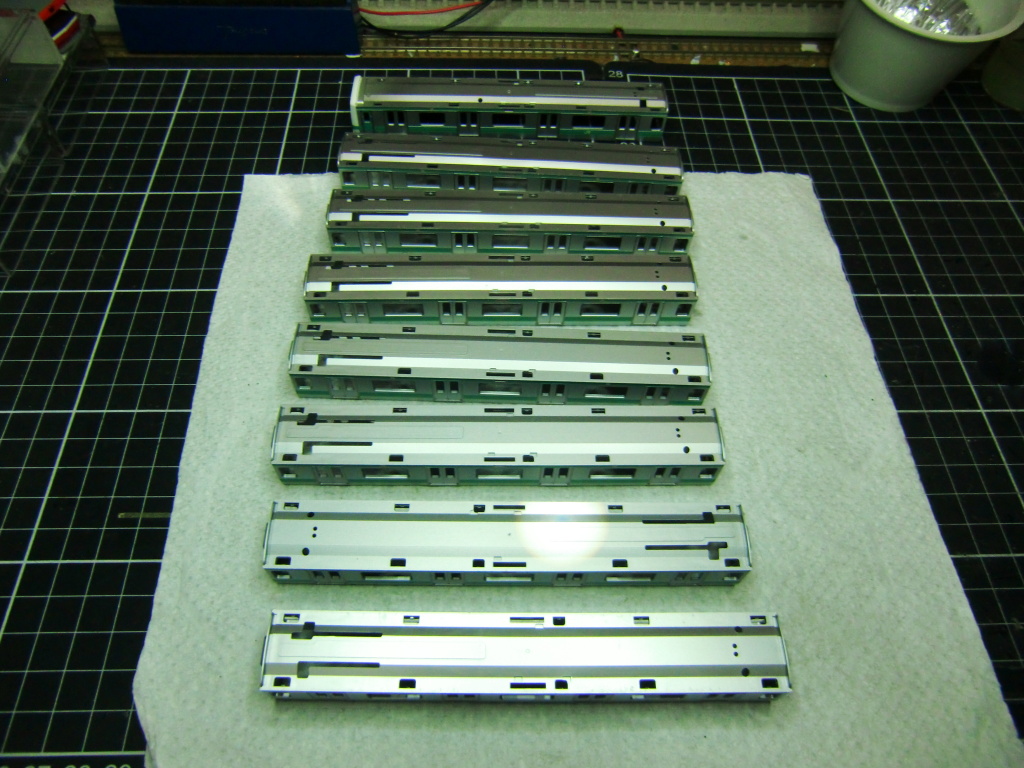

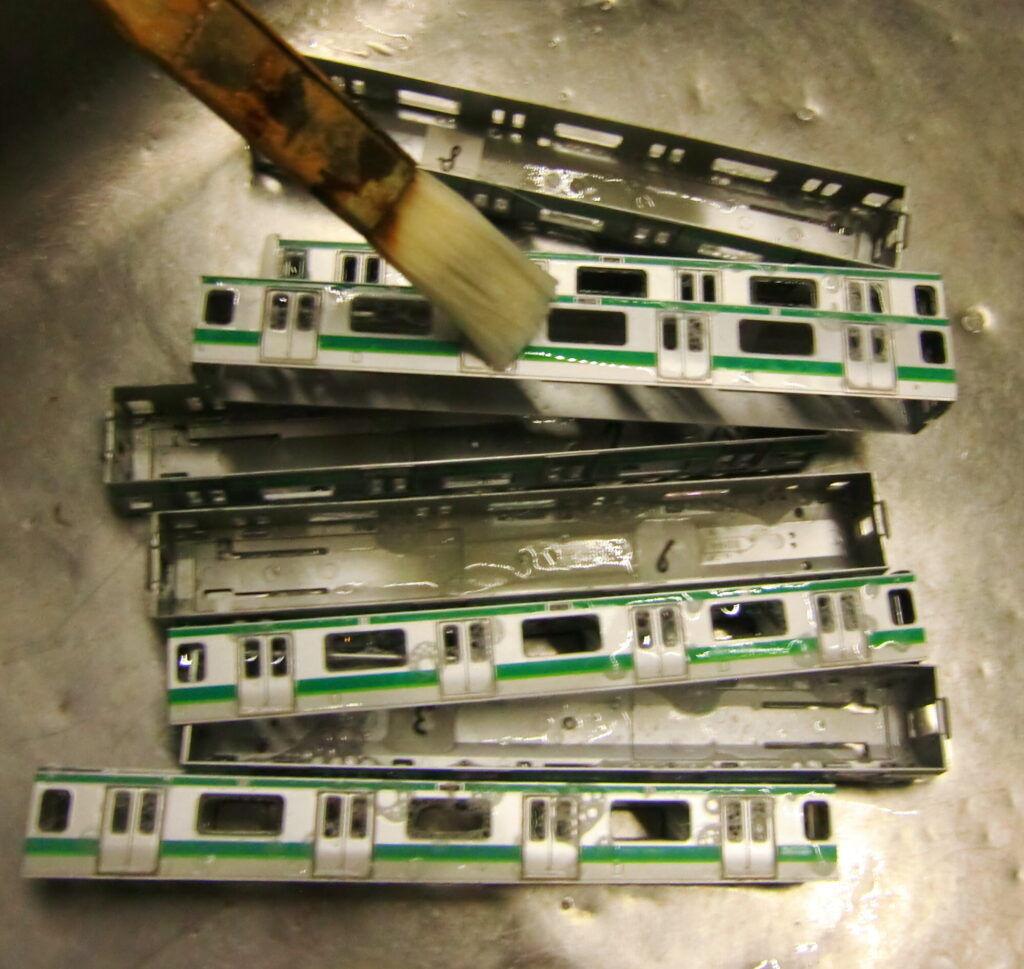

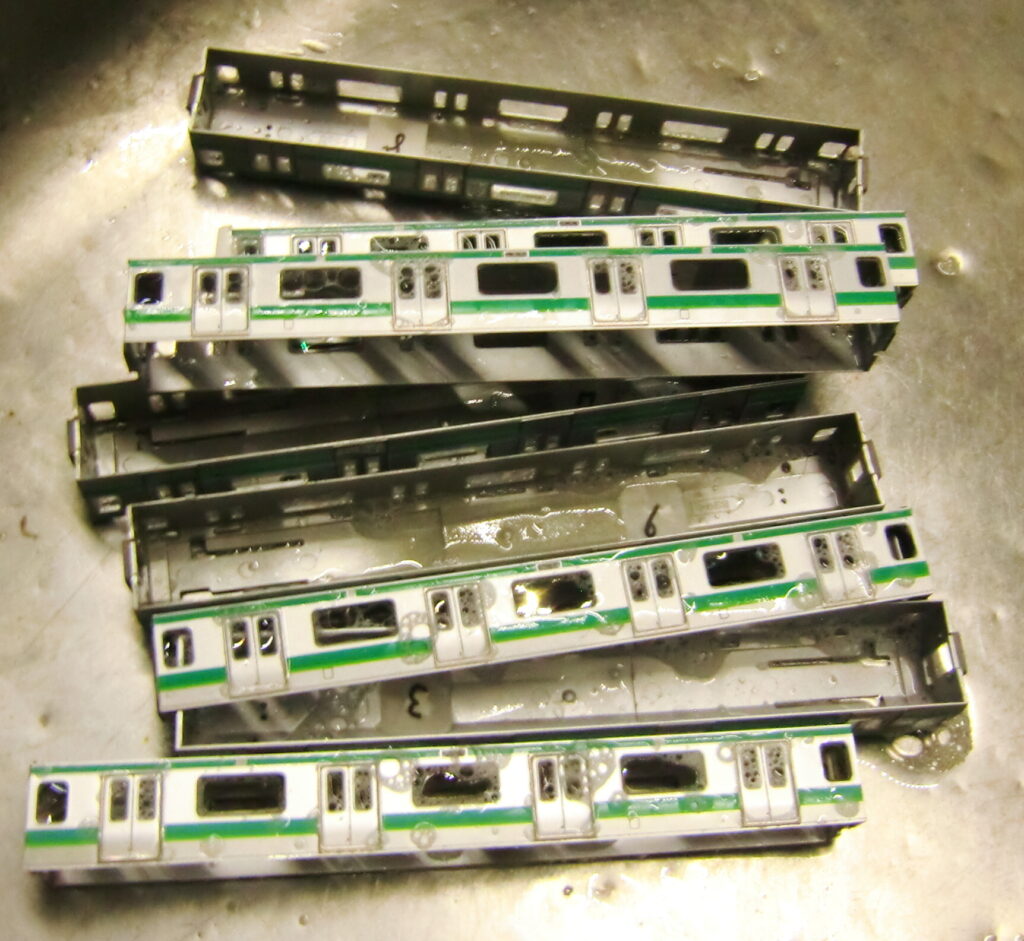

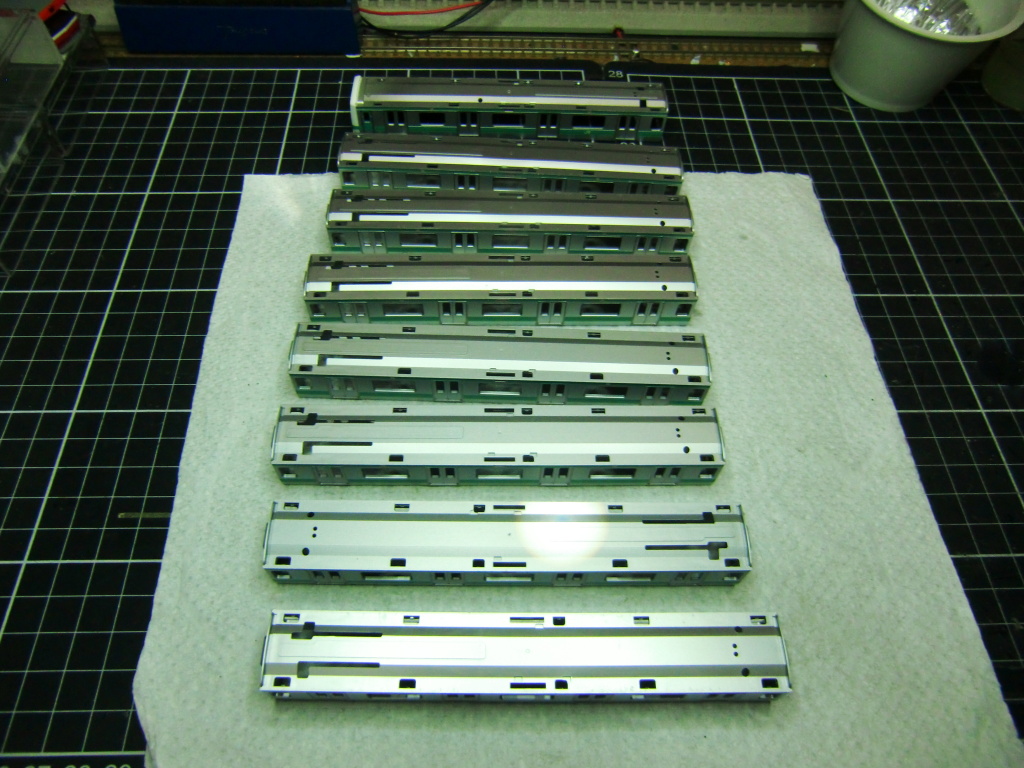

▼車体全分解作業

今回の作業ではボディー全体に帯を貼ることから、車体を全分解してボディー洗浄を行う必要があります。これは、塗装と同様に車体についた汚れ(油分)を落とすための前処理でございます。この作業を怠ると、帯が貼りつかなかったり、簡単に剥がれてしまう恐れがあります。

まずは、先頭車の全分解です。これを15両分すべて行います。

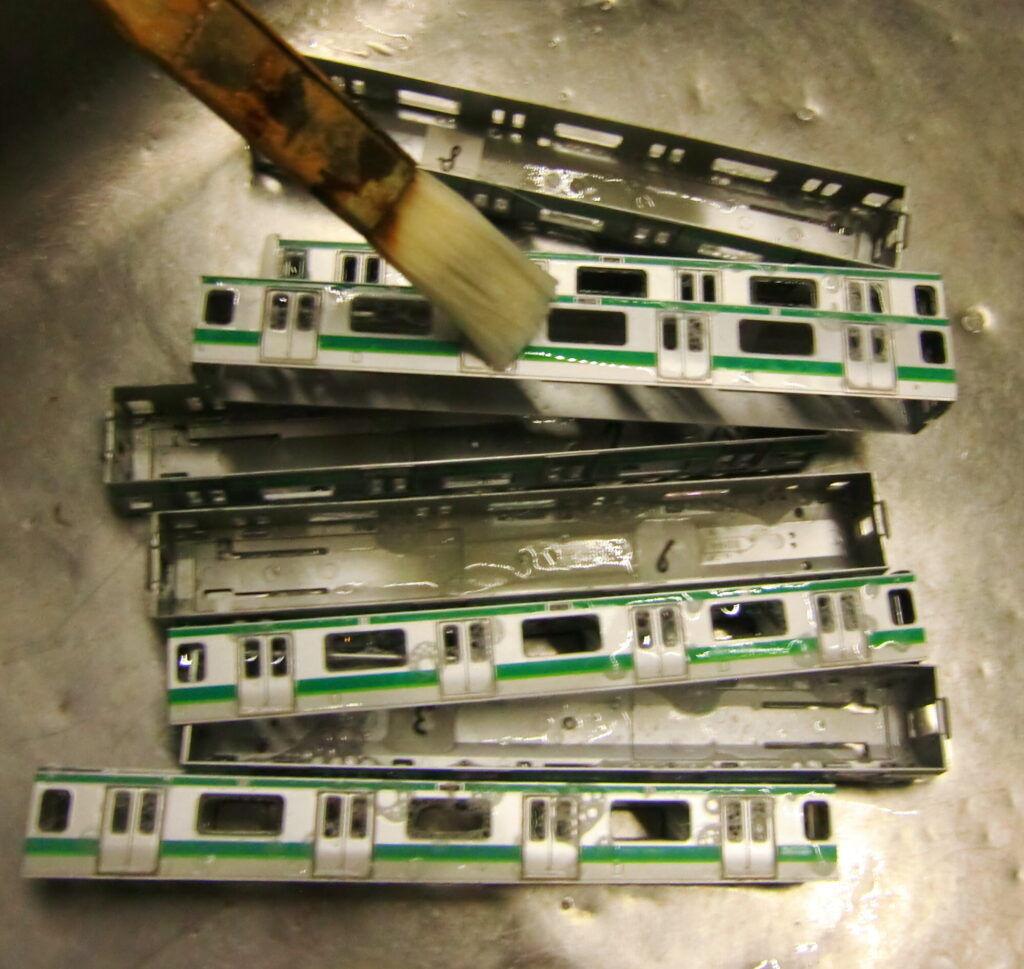

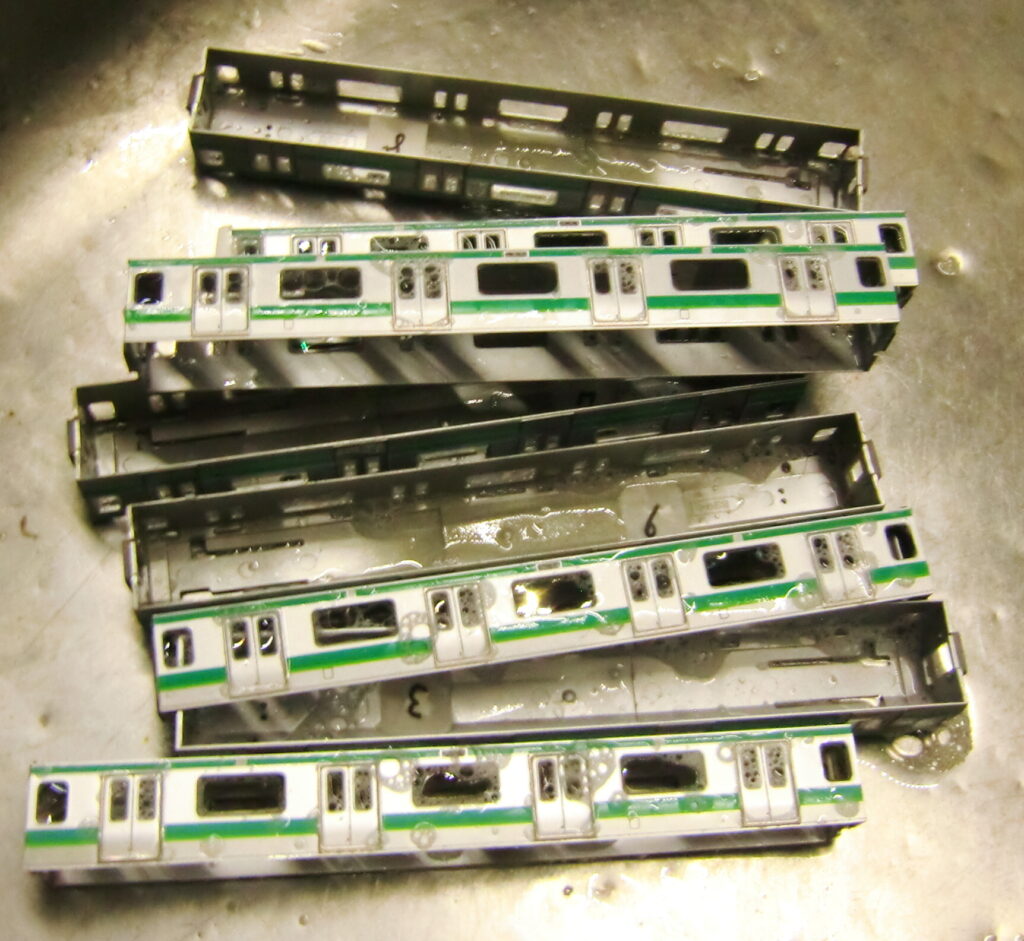

▼洗浄作業

中性洗剤を使って念入りに汚れ(油分)を落とします。

洗剤が残らないようにしっかり水で流します。

今回は乾燥機を使わずに自然乾燥で乾燥させます。

▼インレタの貼り付け

まずお持ちいただいたインレタを車体に合わせてみたところ、上部細帯および先頭車前方の帯に適したサイズが見当たらないようです。

その他の帯も微妙に合わない(長い)?。もしかして、各自でサイズ調整して貼って下さい的な商品なのかな?。乗務員用ドアのインレタは、内窓のサイズとなぜか合わない。さてさて、どうしたものか。

本来ですと貼り位置などの簡単な説明書きも入っていも良さそうですが、何もないんですね~。

お持ちいただいた車体に合うようにデカール制作して貼る方法でも良いのですが、せっかくお持ちいただいたインレタがすべて無駄になってしまうので、今回はそちらを使うことにします。

「E231常磐線登場時」をネットで探るも出てくる資料(写真)は意外と少ない。乗務員ドアは、見た感じは「ステンレスシルバー」のようにも見えるが、付属のインレタは緑である。う~ん、どちらが正しいだろうか?緑の乗務員ドアのインレタは、どこに使うのだろ~。

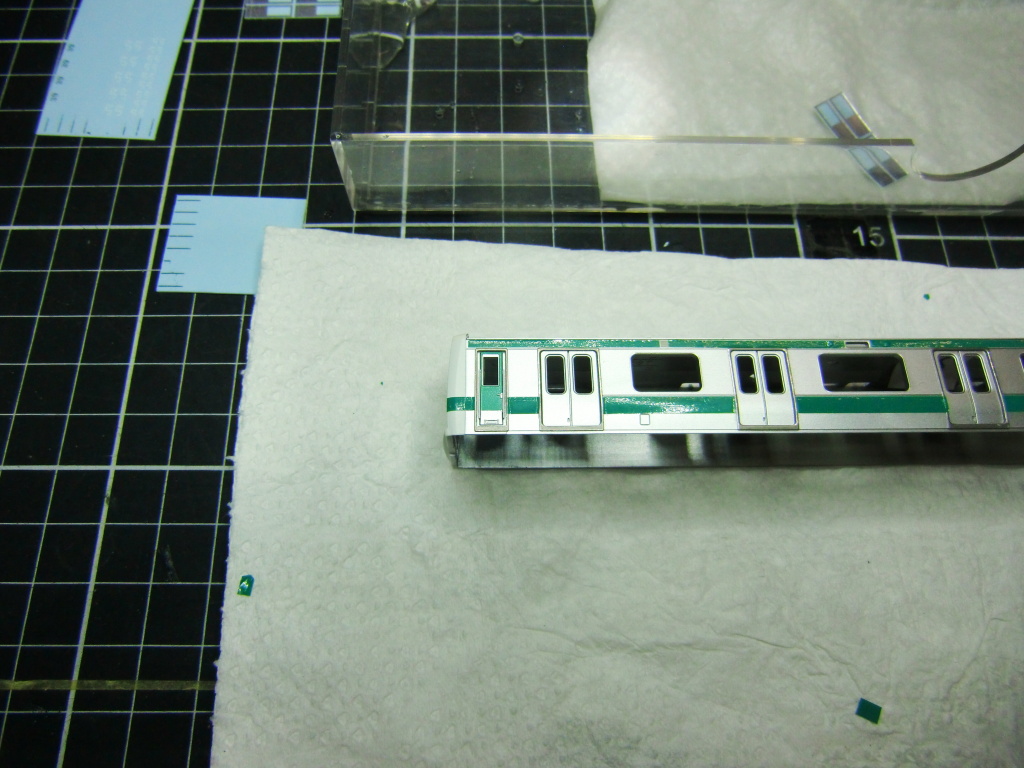

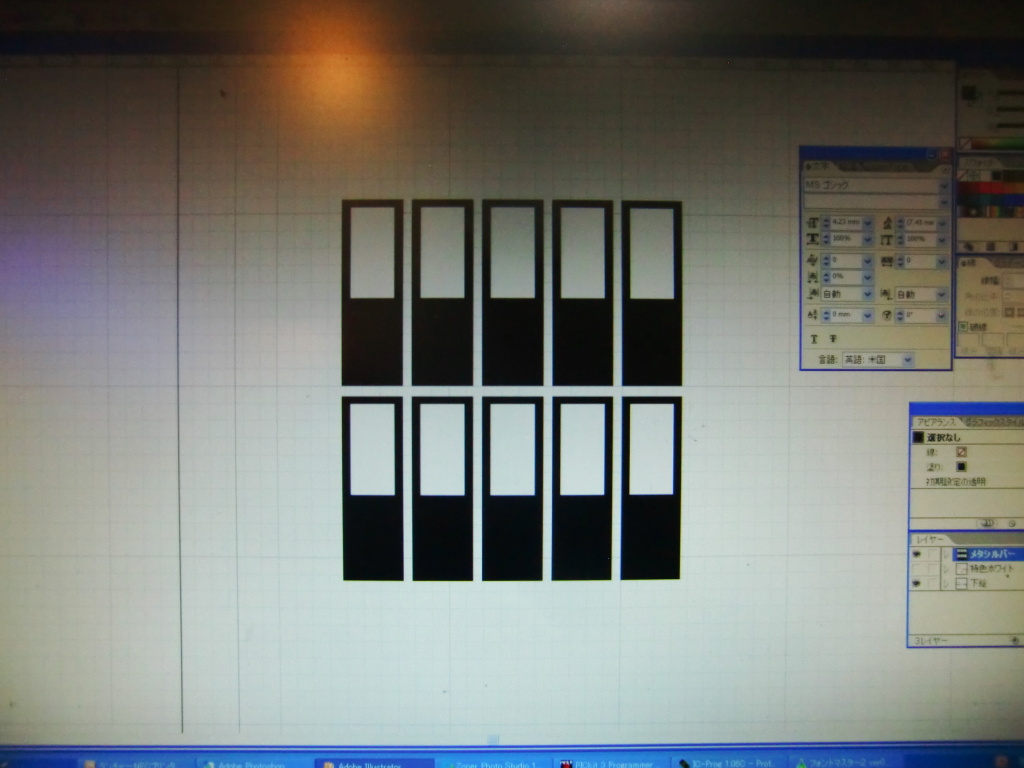

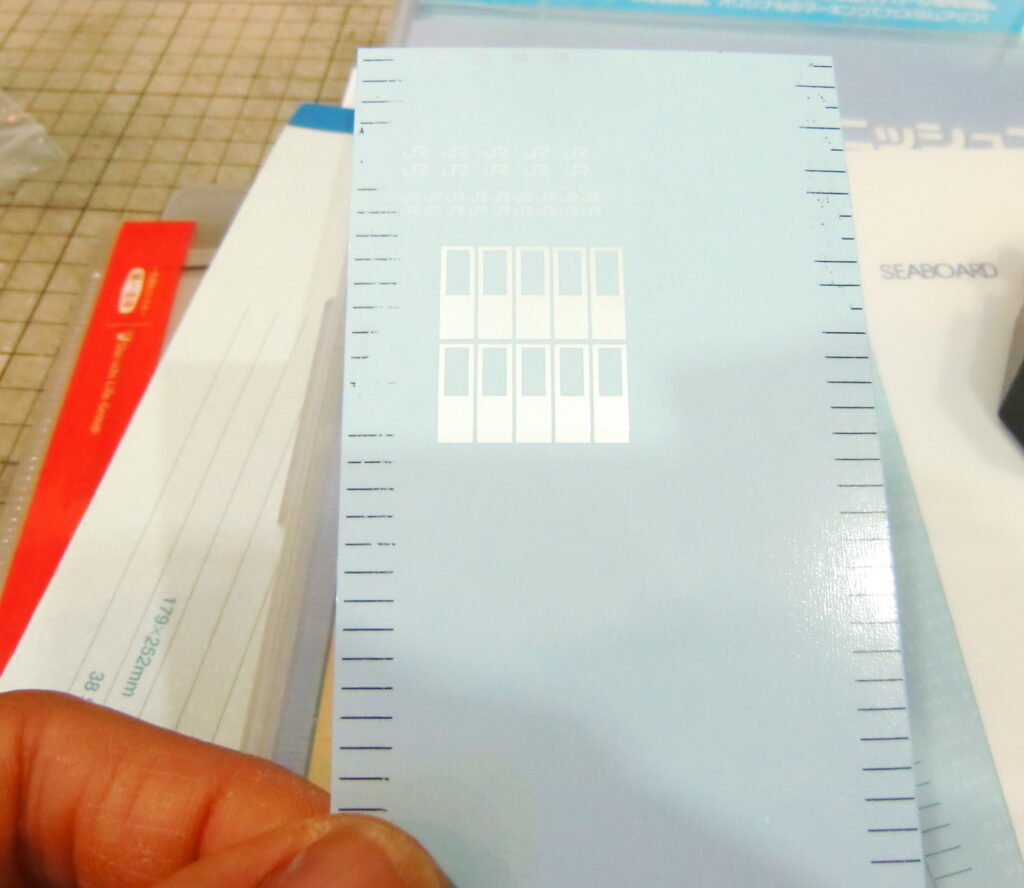

さらに調べてみると、どうやら乗務員ドアはステンレスシルバーのようですね。ここは塗装で再現しても良いのですが、今回は「メタルシルバー印刷(デカール化)」して貼ることにします。

車体をスキャナーで取り込み、乗務員ドアほかいくつかのデータを修正して作り直し、それを使用することにします。お持ちいただいたインレタと合わせて作業を進めていきます。

基本的に帯の長さが合ってないので、帯を再調整しなくてはならず、当初考えていた作業時間を大きく超えてしまいそうです。

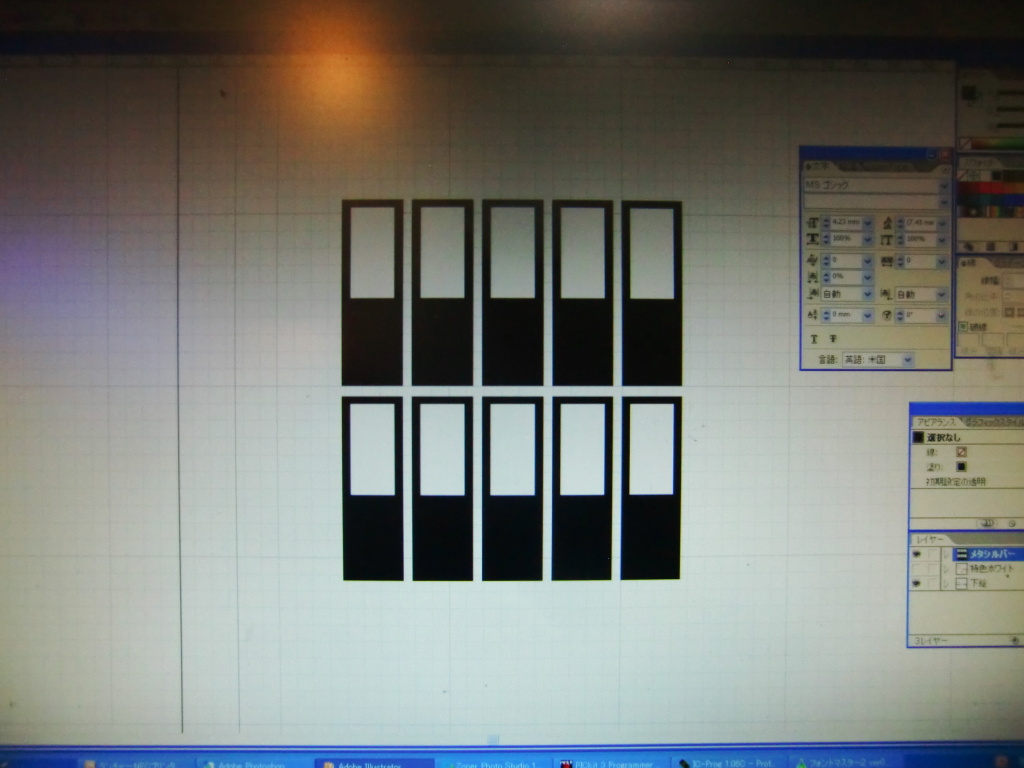

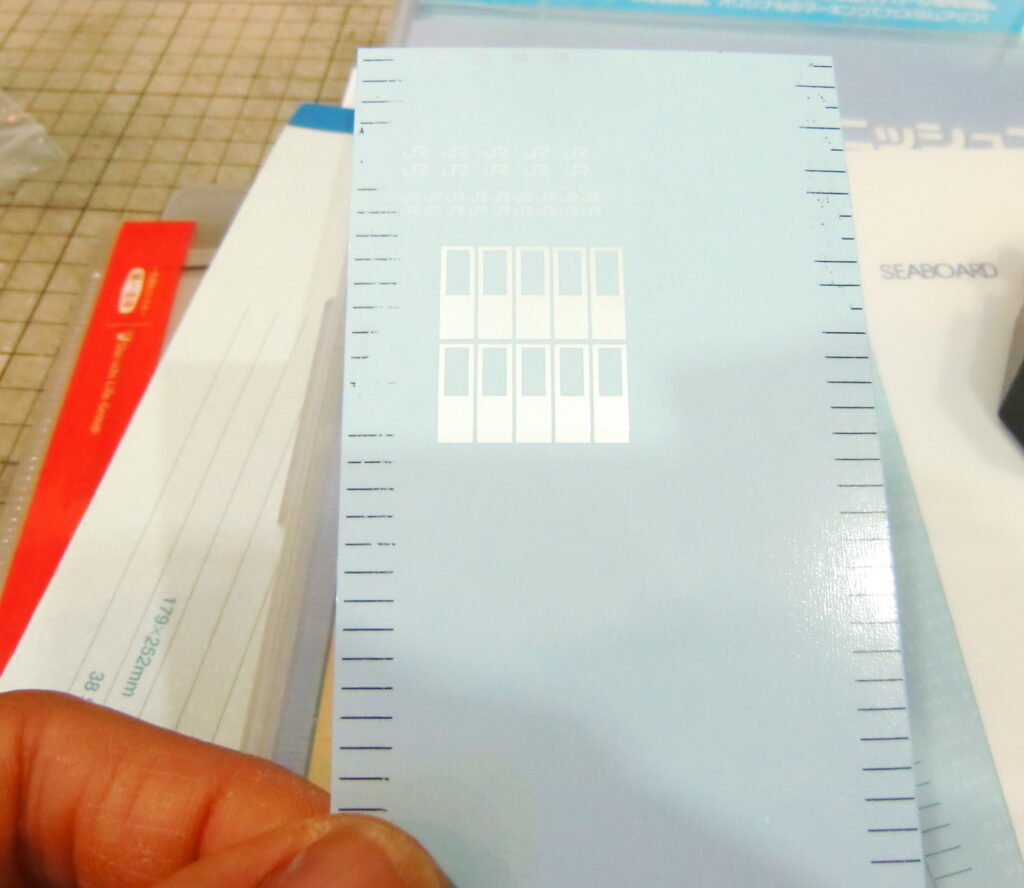

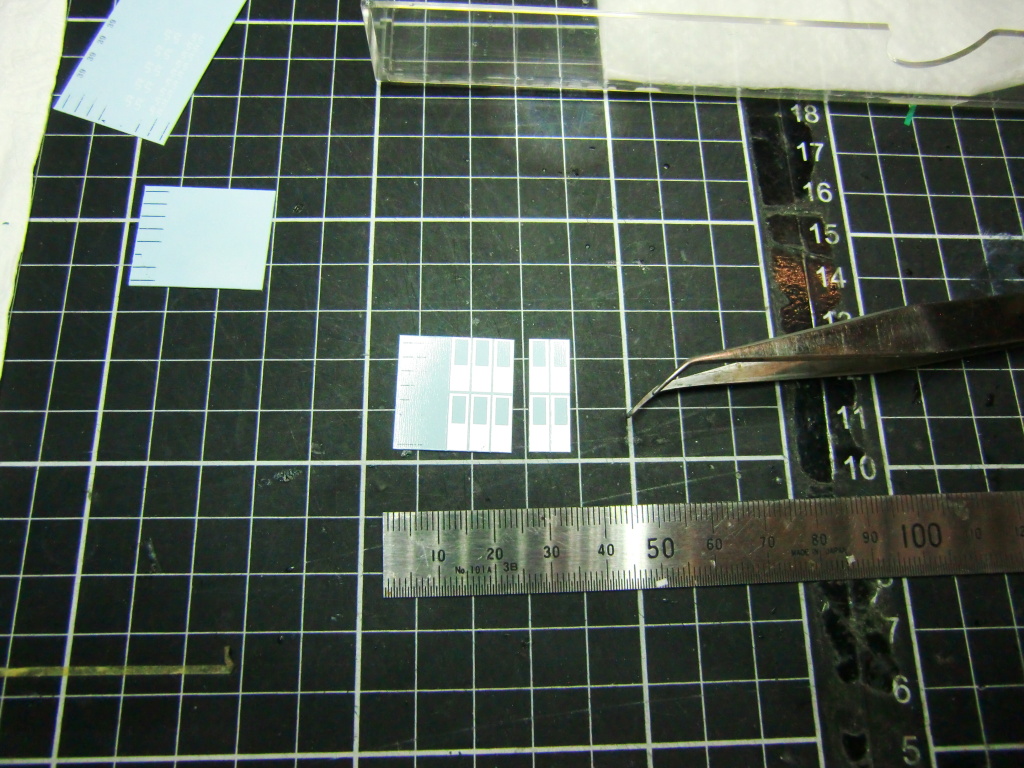

乗務員ドアに貼るデータを作り、デカールに印刷します。

一通り貼り終えたところで、コート処理に移ります。

▼GMクリアコート

ようやく作業が完了しました。感想ですが、結局すべての帯に手直しする作業が発生するなど、かなり遠回りな作業となってしまいました。「もしかして、塗装による色変更の方が良かったのでは?」と思ったりもしました。または、超極薄のカッティングフィルムを機械で適正サイズにカットして貼る方法もありますね。

加工費:3,200円/両 ※電飾特殊加工

あ!GMは個別にクリアパーツが入っていないんでしたね。1カ所だけならピンバイスで穴あけを行うところですが、3カ所個別に開けるとなるとちょっと大変です。そこでここはあえて切り出して、パーツ自体を作った方がよさそうです。

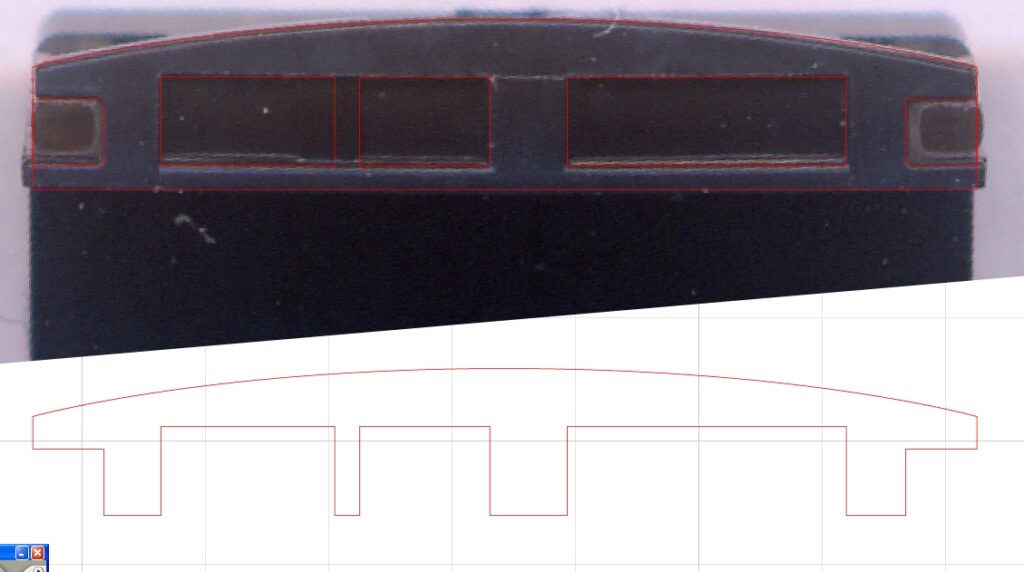

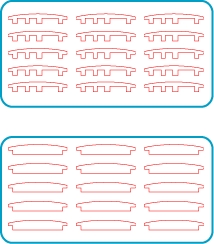

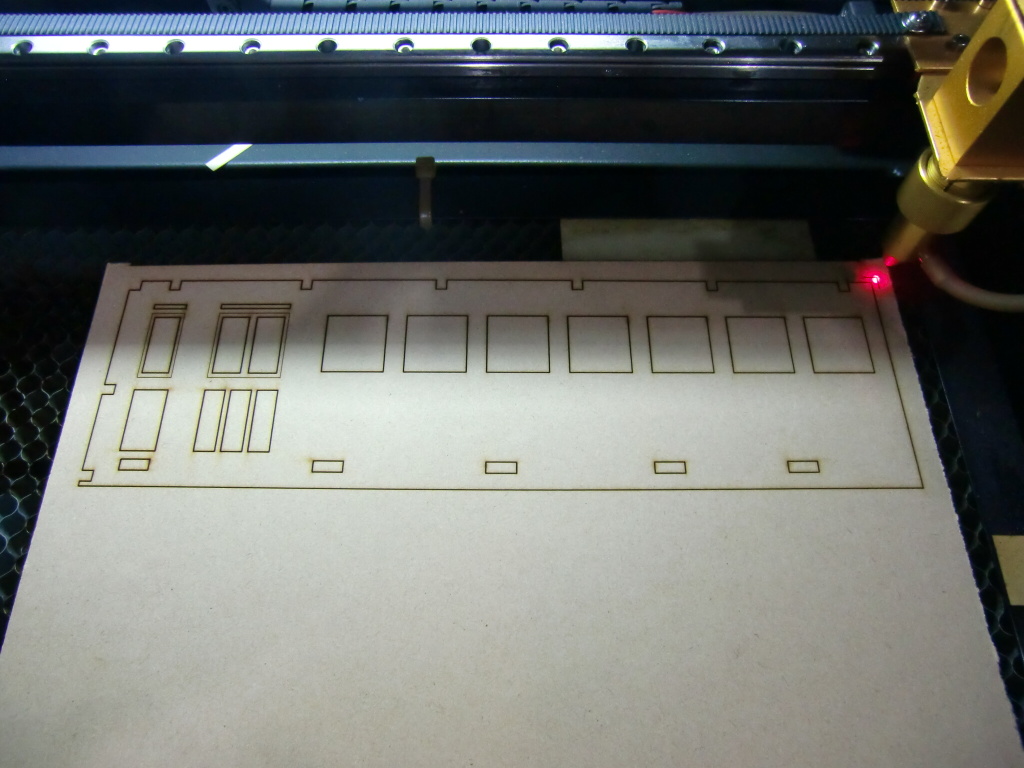

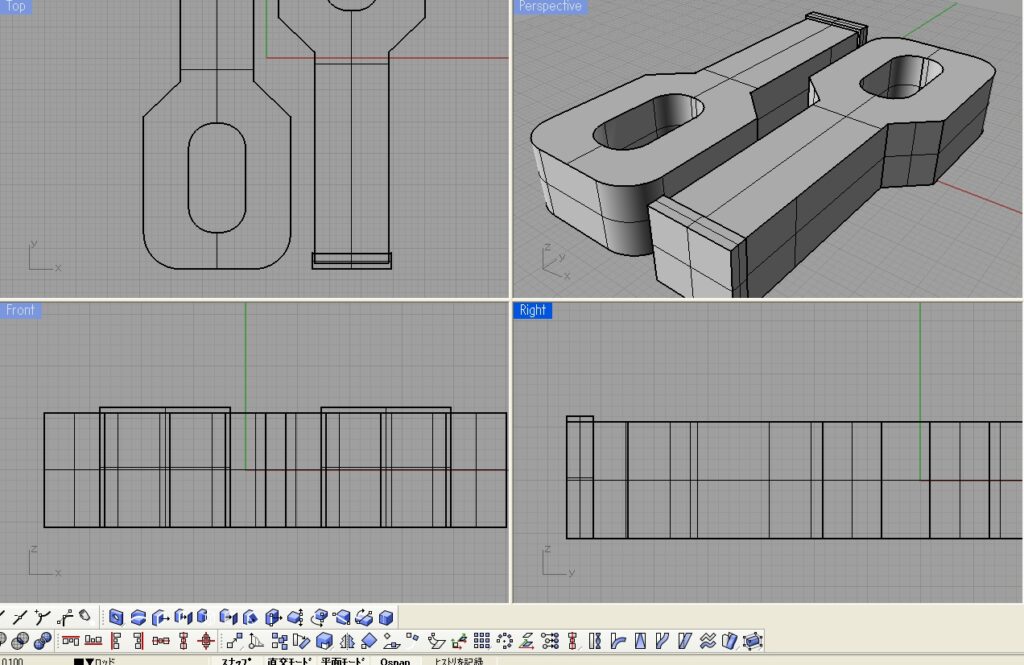

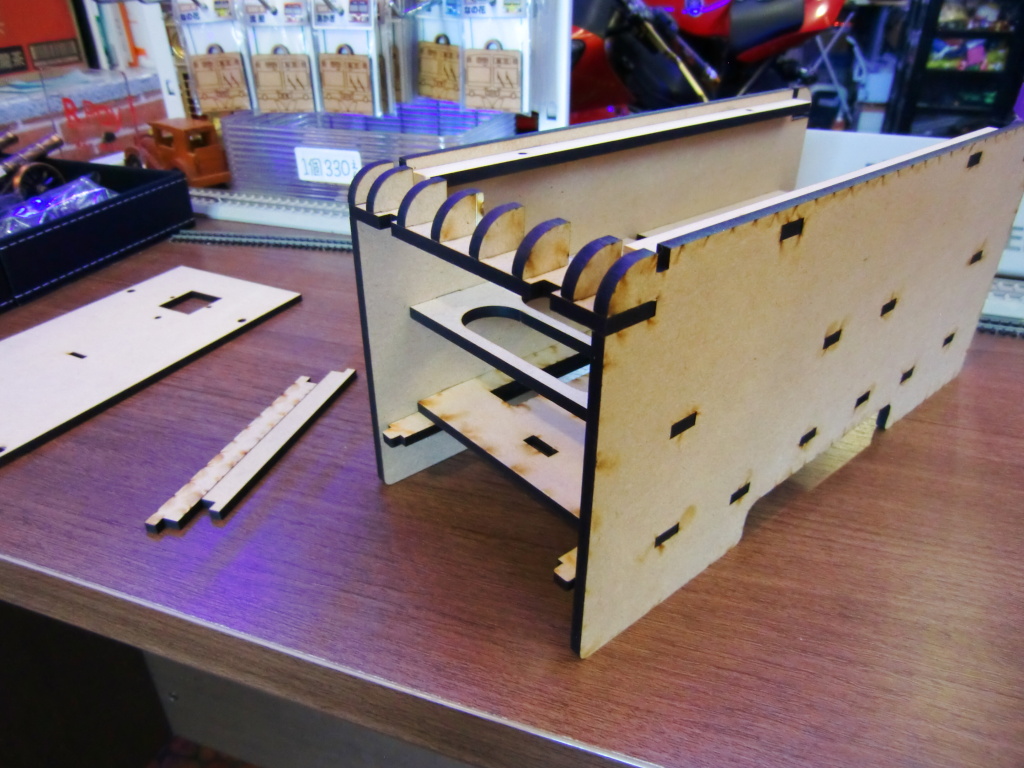

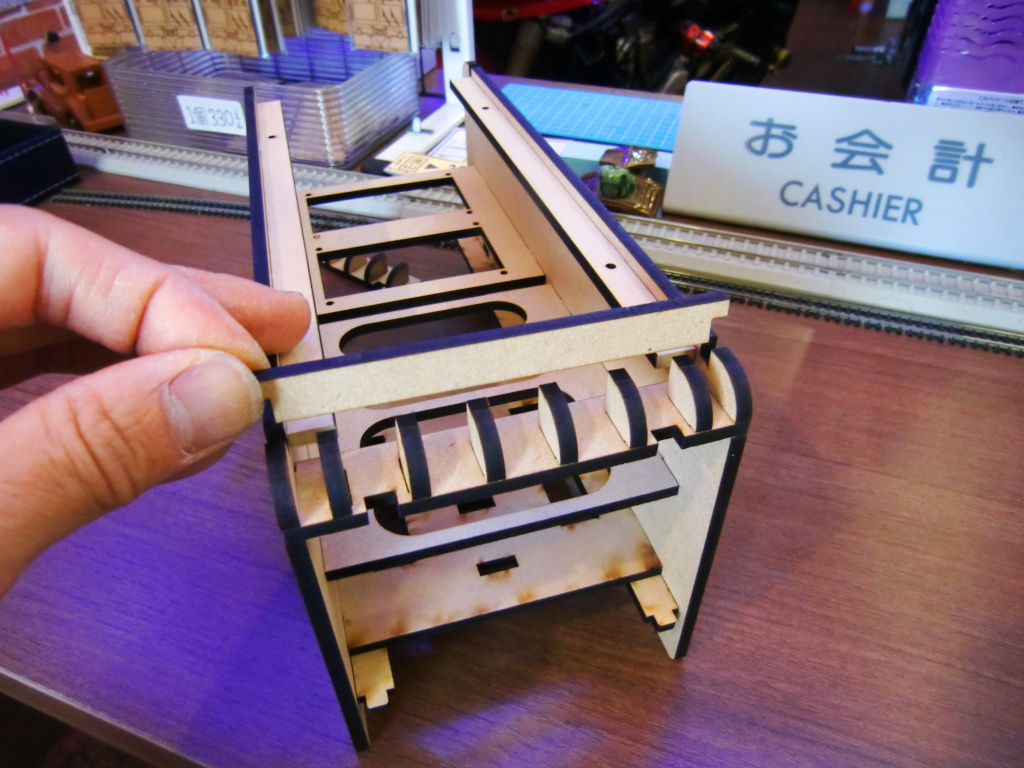

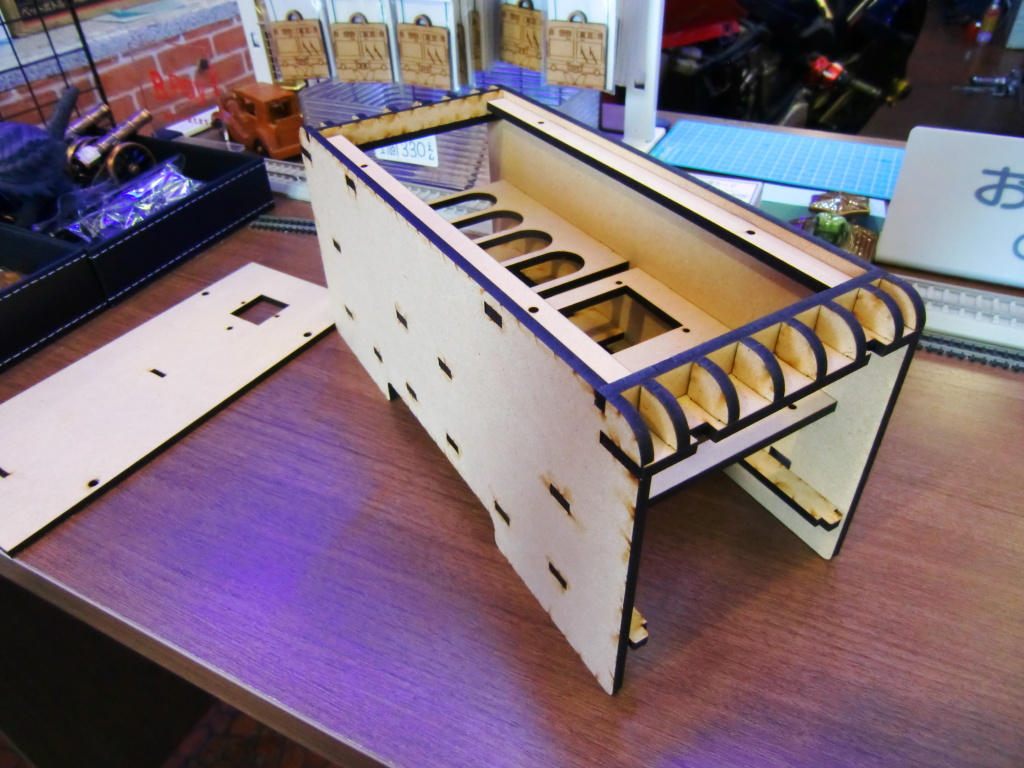

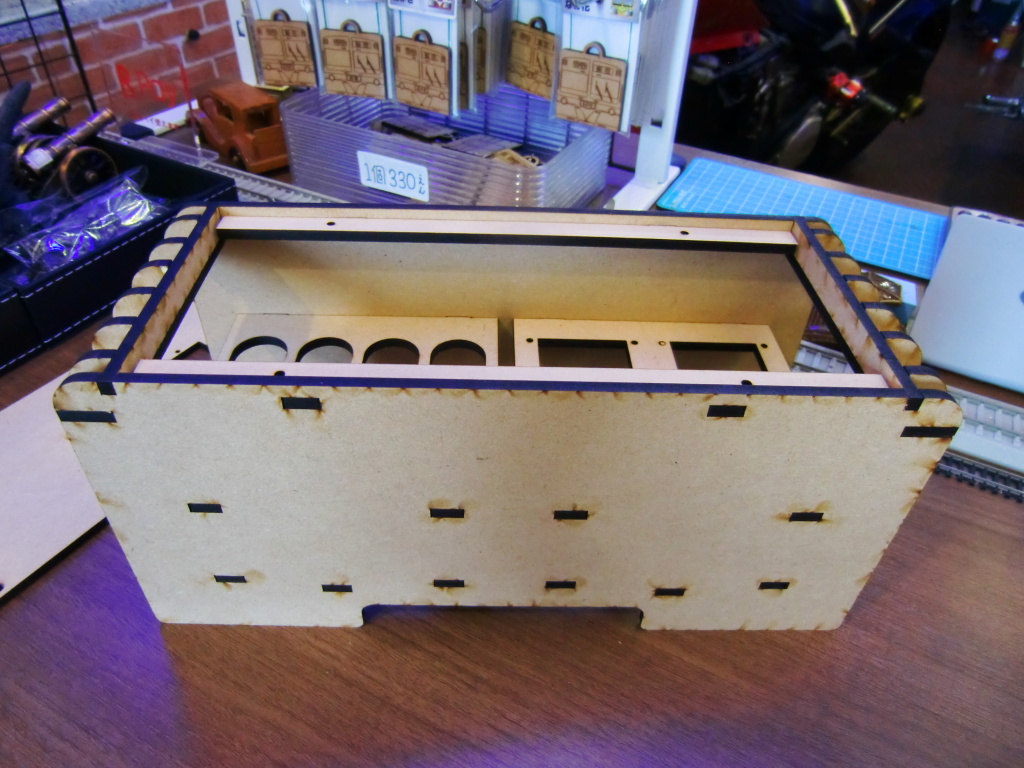

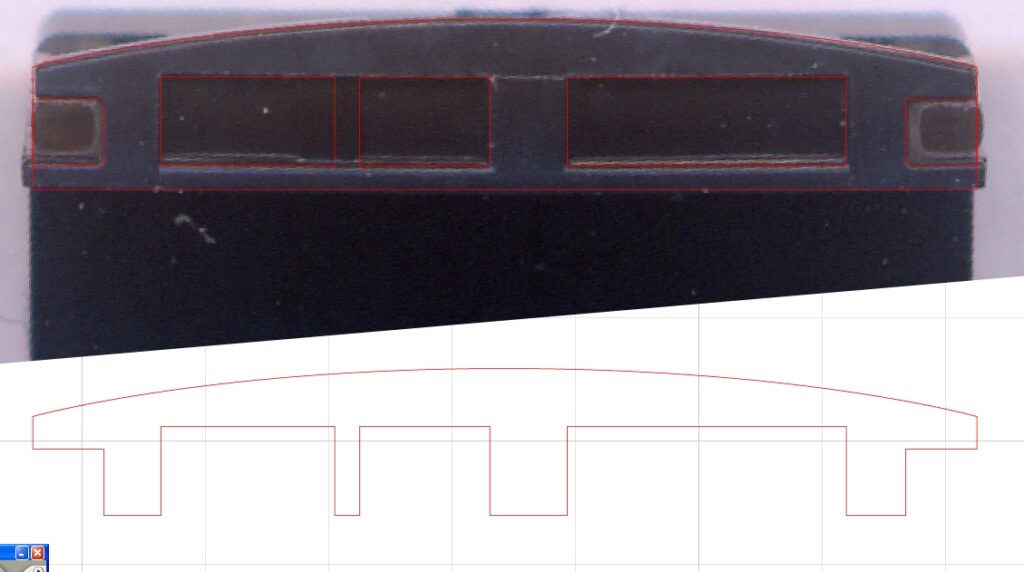

まずは、パーツをスキャンします。ユニット全体を作り替える場合は、3dプリンターで行いますが、今回はユニット前面の上部分のみですから、レーザー加工機用のパーツとして制作いたします。

上記のようなパーツを作りました。それぞれのパーツを重ね合わせて1つのパーツとなります。ちなみに下側が透明パーツとなります。

ニッパーで切り離します。

切り出した面を平らにならします。

制作したパーツを取り付けるとこのようになります。

上の写真のようにヘッドライト用の導光材との仕切り板(遮光)を作り組み込みます。続い一番右の写真、面実装タイプの白色LEDを上向きに取り付けます。

下をマスキングしてからアルミテープを上に被せる形で貼ります。

こうすることで、内部で光が拡散され、導光材なしでも全体に光が広がります。

点灯具合は良さそうですので、あとはシールを貼り正面のパーツを取り付けて完了です。

このようになりました。作業完了です。

一度車体を分解してから各部の集電系を1つ1つ確認して問題個所を特定して対処していきます。

加工費:3,500円/両

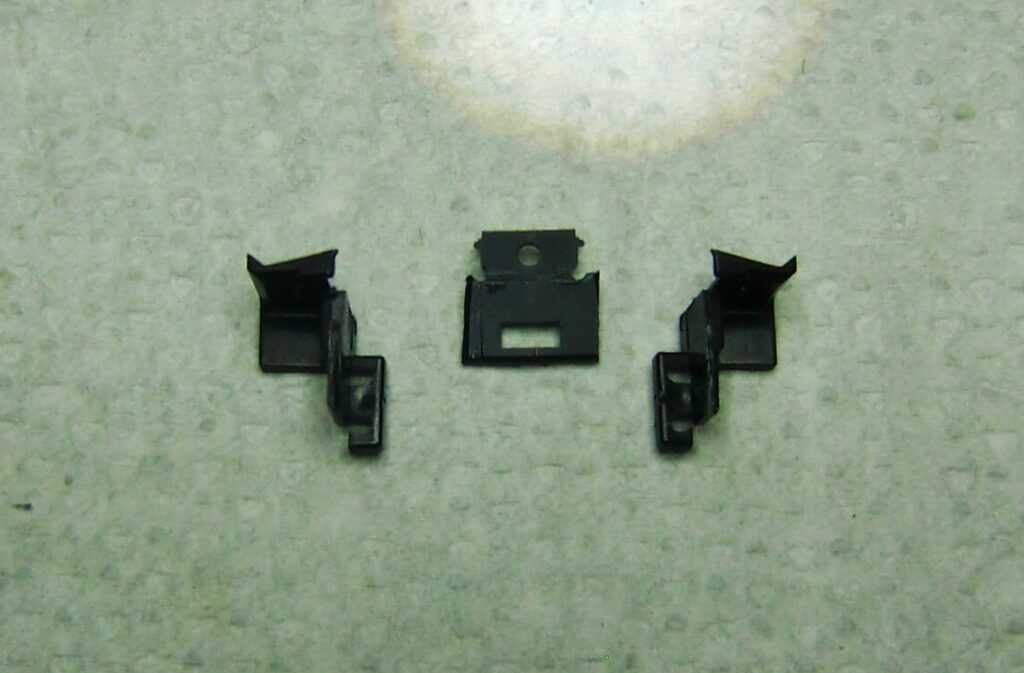

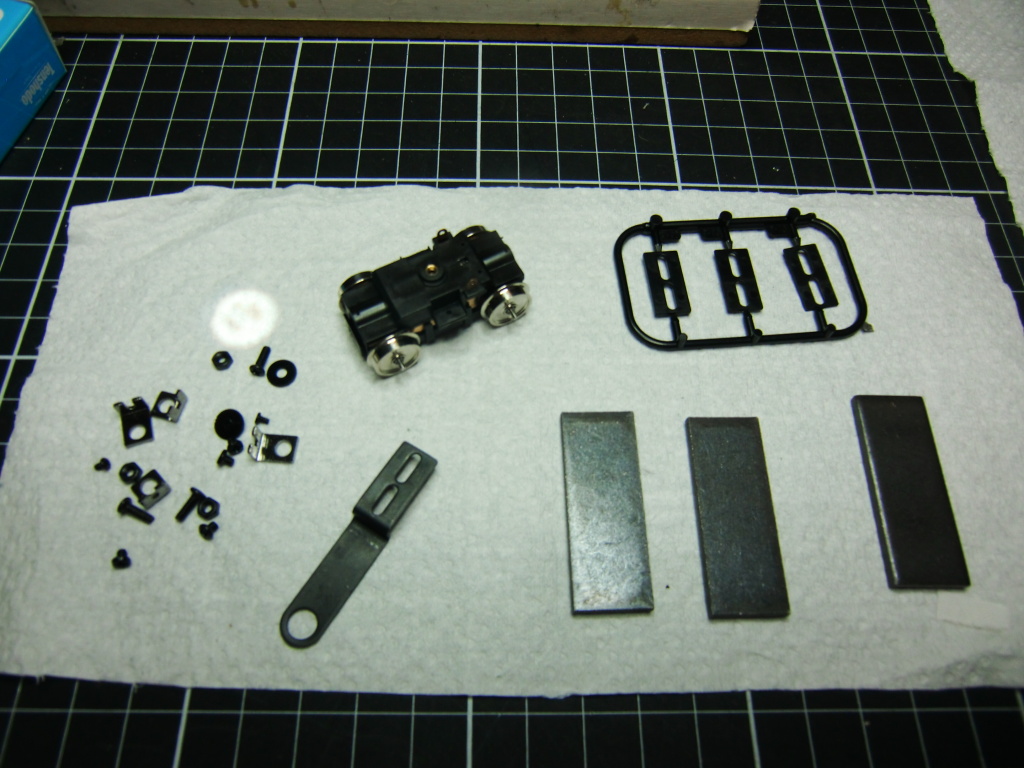

今回の作業では新ロットにおける先台車の張り出しを後方へ下げる作業となります。まずは分解して作業手順を決めます。

▼作業手順

ご自身で加工される方またはご依頼される方のため、短縮加工の手順を履歴として残します。加工方法につきましては、それぞれ異なると思いますが、ここではその1つの方法としてご参考になればと思います。作業自体は上級者向け加工でございますので、初めて挑戦する方ににはちょっと難しいかもしれません。

▼パーツ1の加工

作業1)先っちょの出っ張りをカット

▼パーツ2を加工します。

1)まずは以下のように横にカットします。

2)下に出っ張った部分をちょうど真ん中あたりからカットします。

3)板部分もカットして短縮 ※このあと切断面をヤスリで平らにならします。

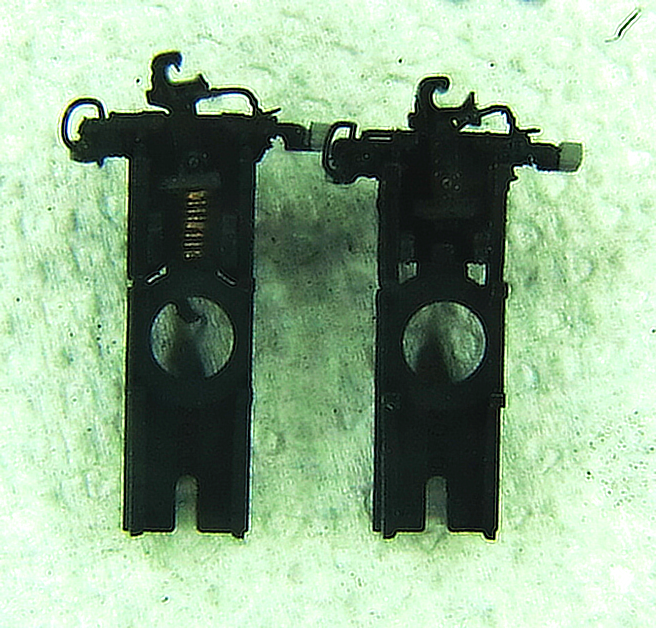

左:加工前/右:加工後

個々のパーツが出来上がったところで合体させて確認します。短くなった分、カプラー押しバネも半分にカットして組み込みます。

このようになります。

作業完了でございます。

今回作業工程を省きます。電球からLEDへの加工となりますが、テールが著しく暗いのは気になります。まずは高輝度LEDに交換して確認してみましたが、ほとんど明るさに変化なしです。そこでユニット本体に加工を施しどうにか点灯が確認できるくらいの明るさを確保することができました。

| -> |  |

| 加工前 | | 加工後 |

発光源は白色LEDを使用しておりますので、行先表示も「前進・後進」で白で点灯していますが、昔の製品であるためシールの厚みで暗くなってしまってます。ここはシールを透過性のあるものへ貼りなおせば改善されるはずです。

加工費:4,800円/両

今回からこちらの車体専用のマスキングテープを作りました。これにより、マスキングを何度も切り貼りすることなく1枚貼りで「ランボード」を残してマスクできるようになります。

作業完了でございます。

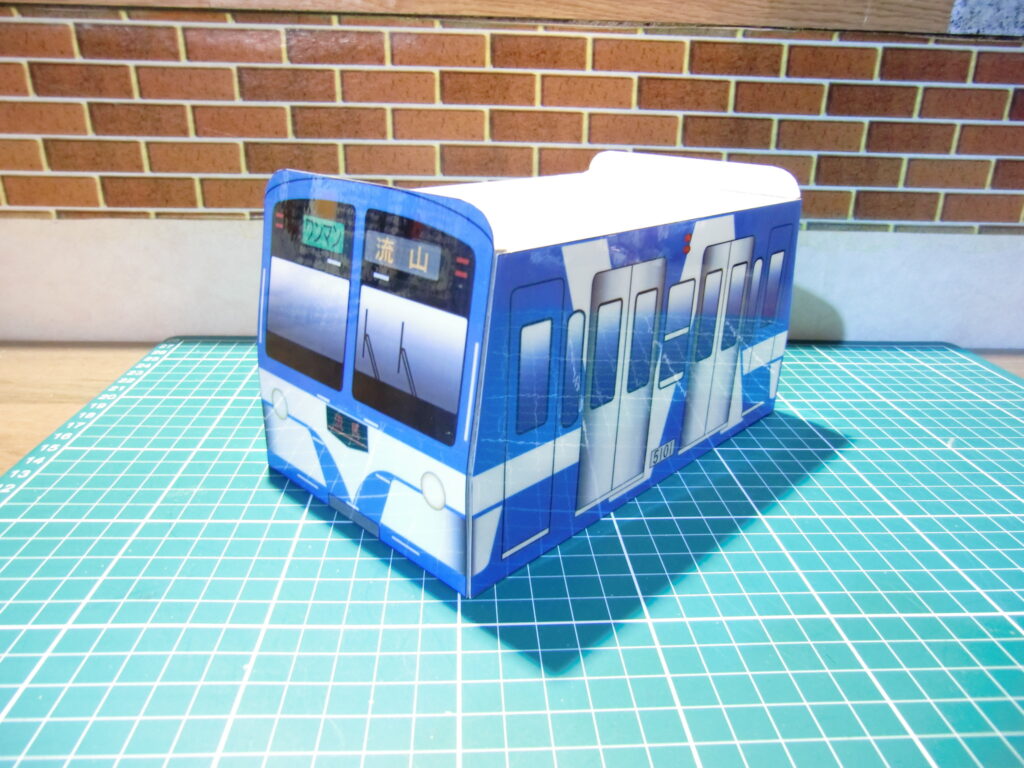

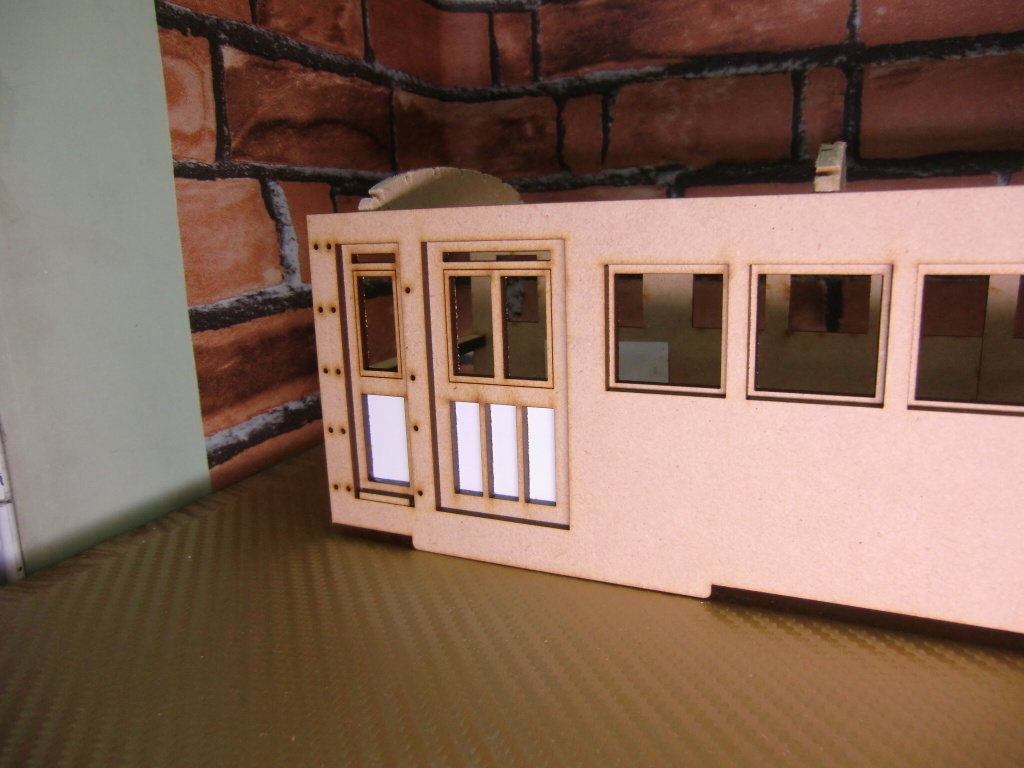

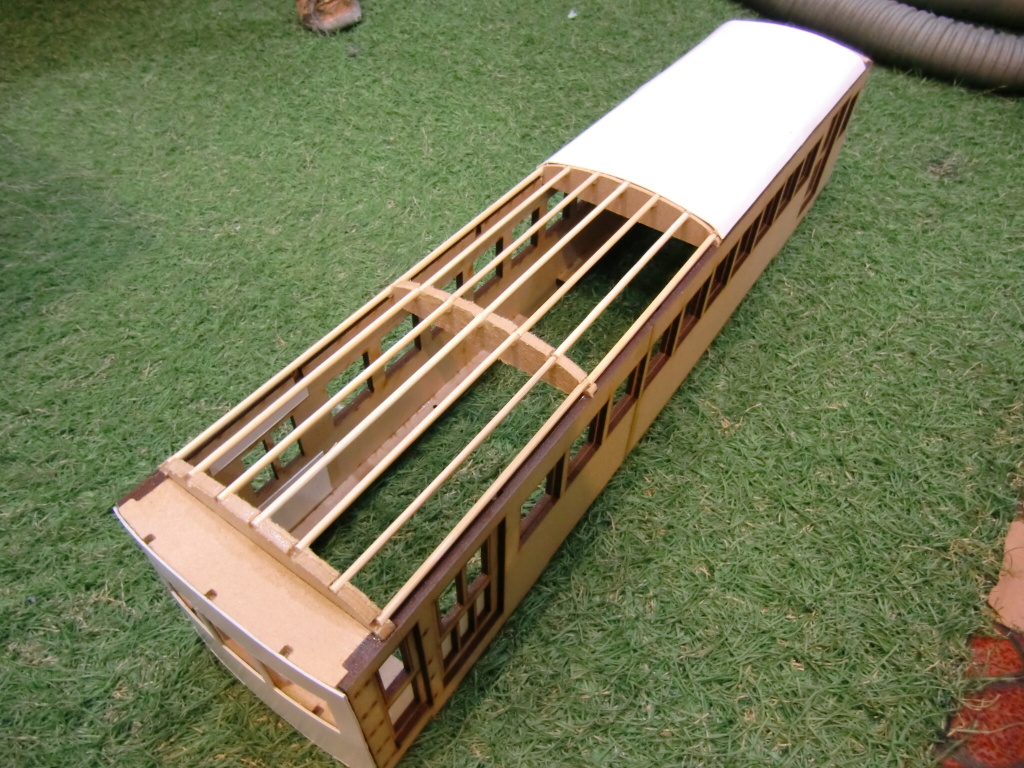

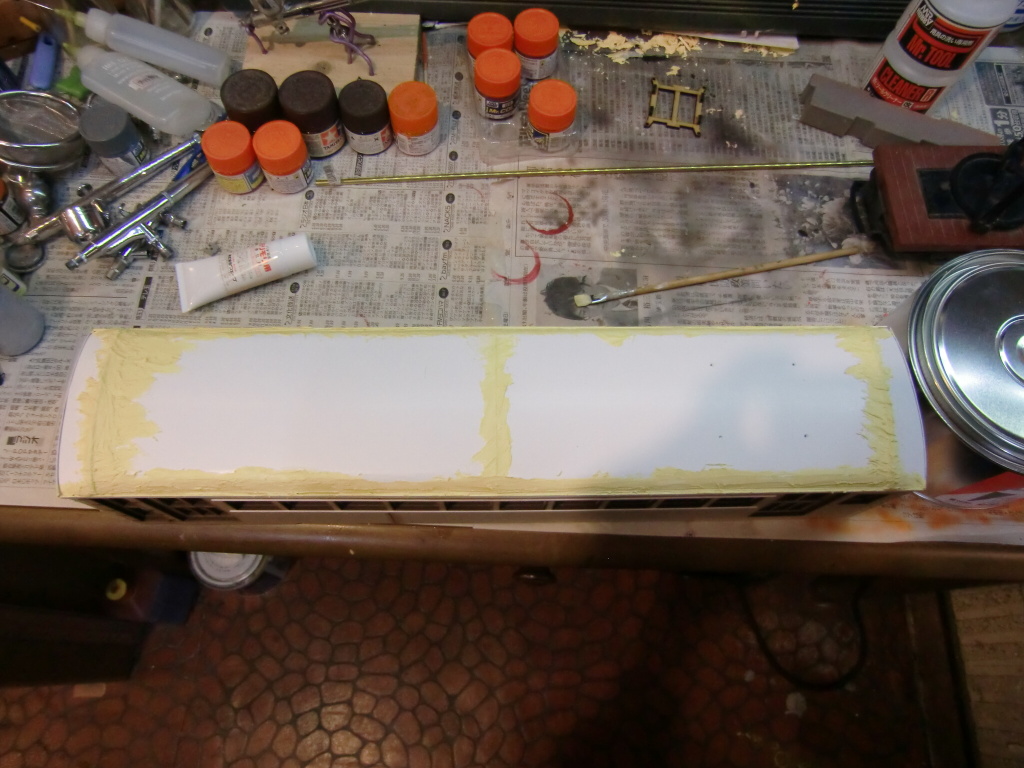

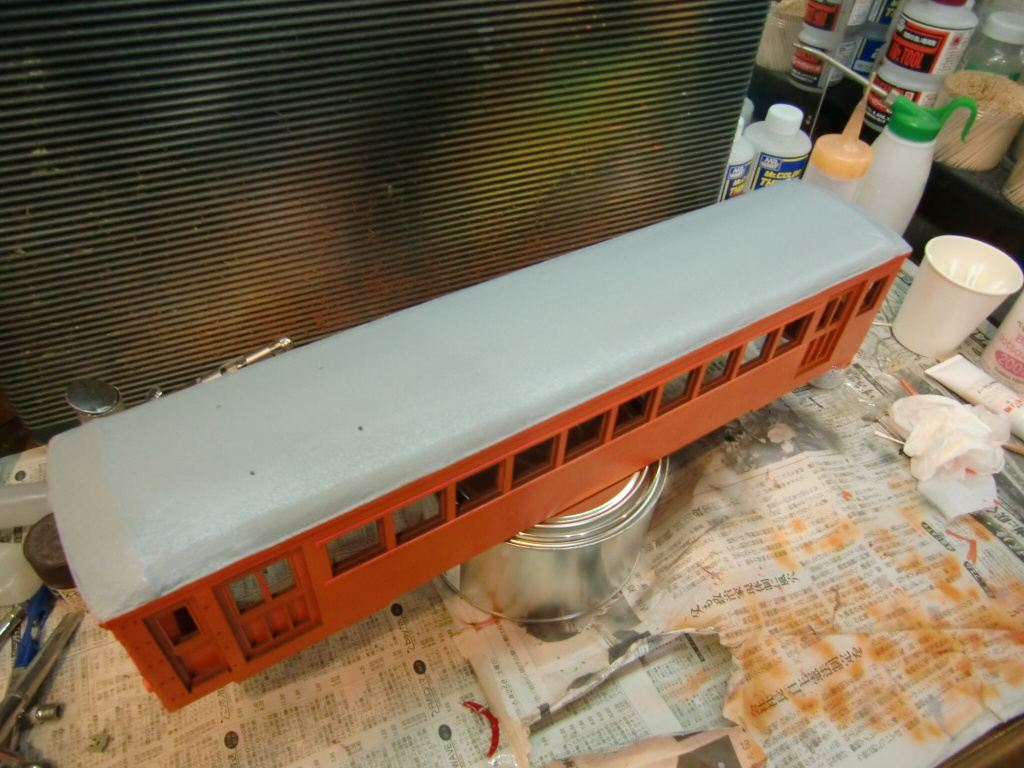

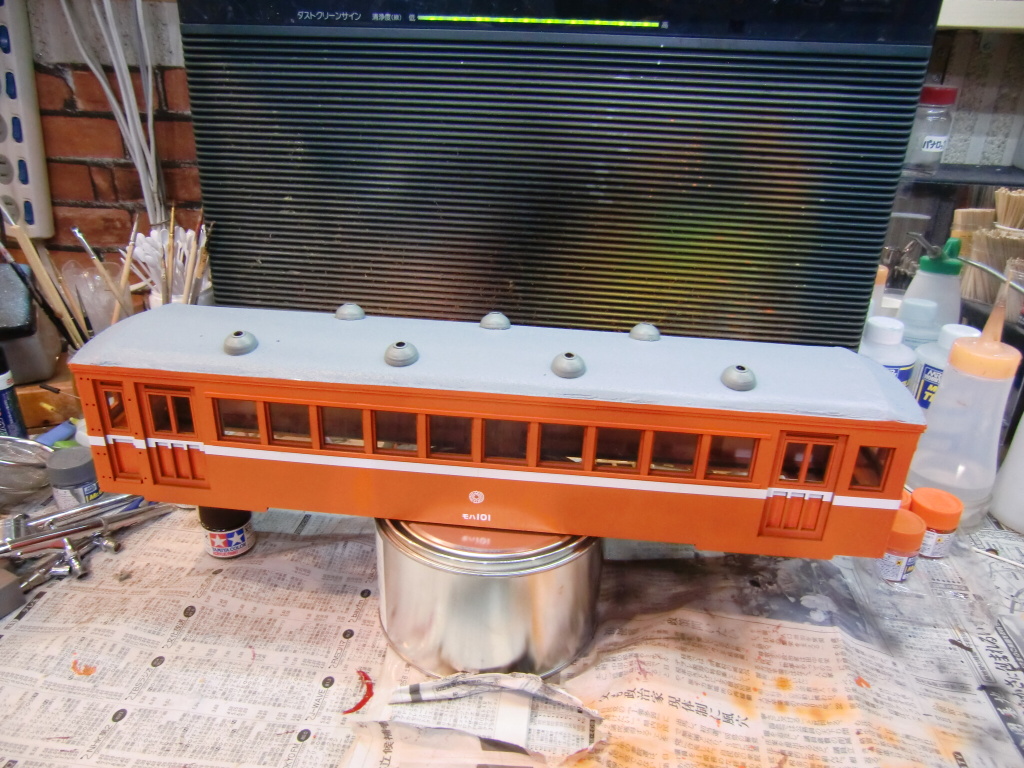

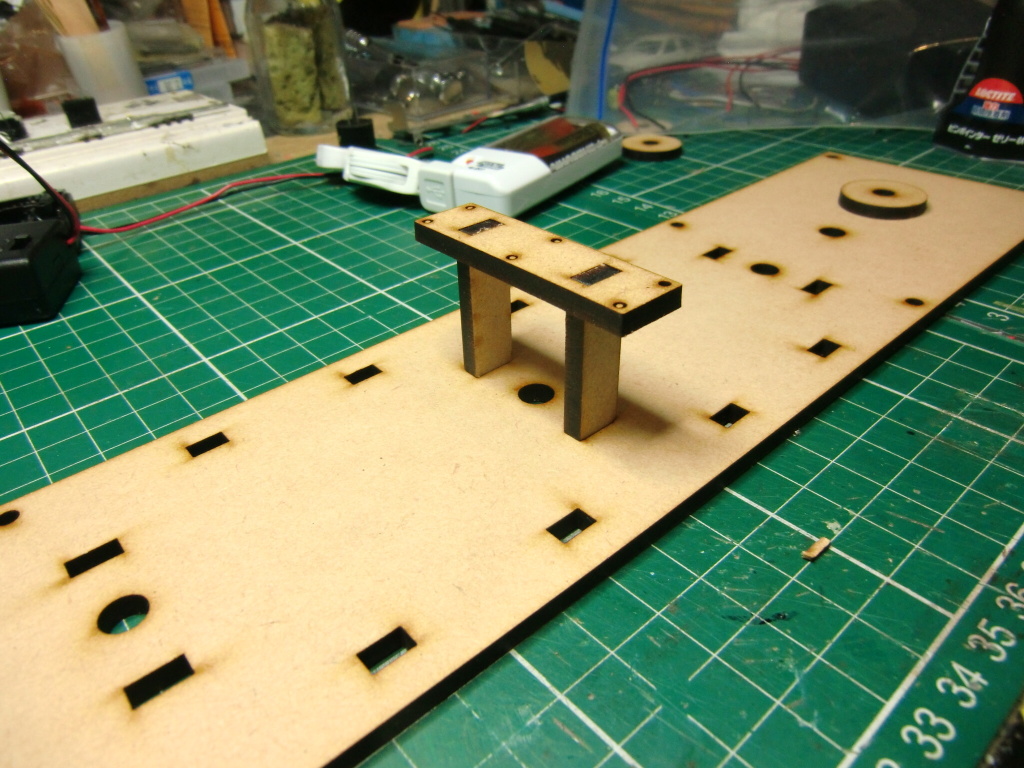

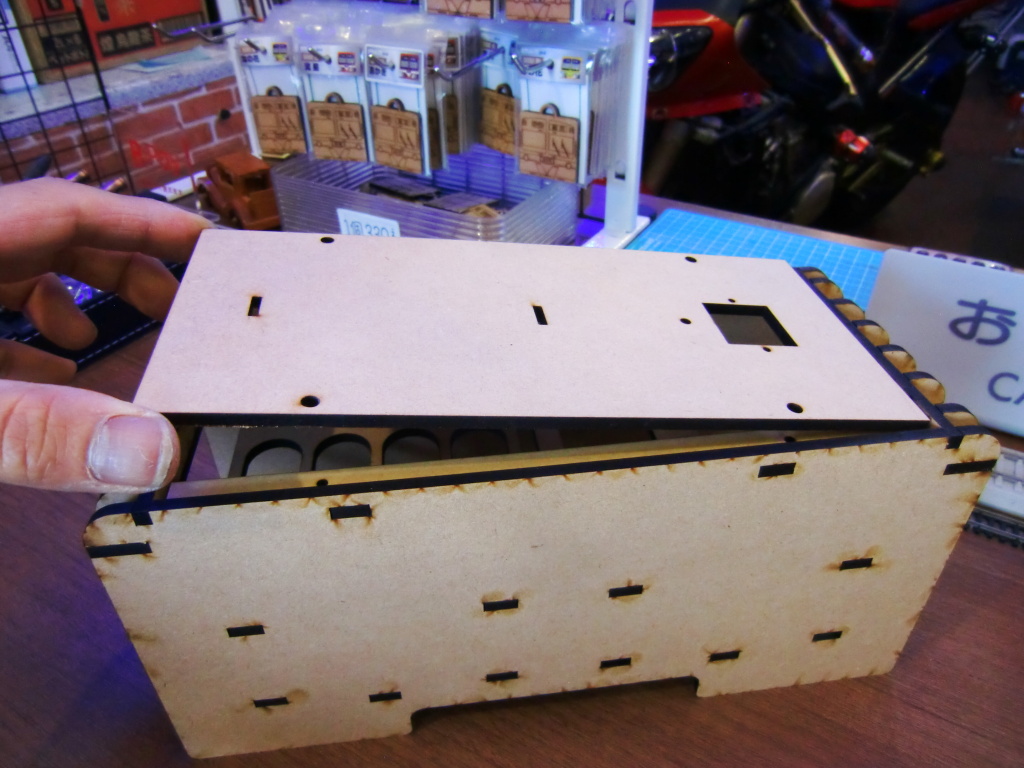

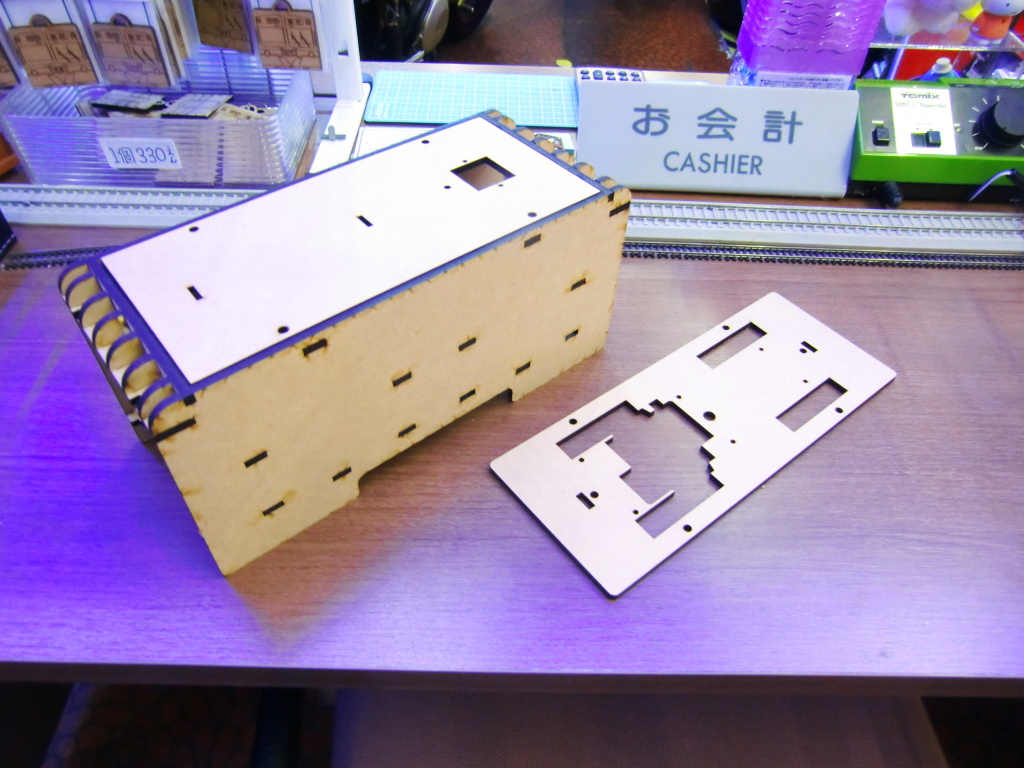

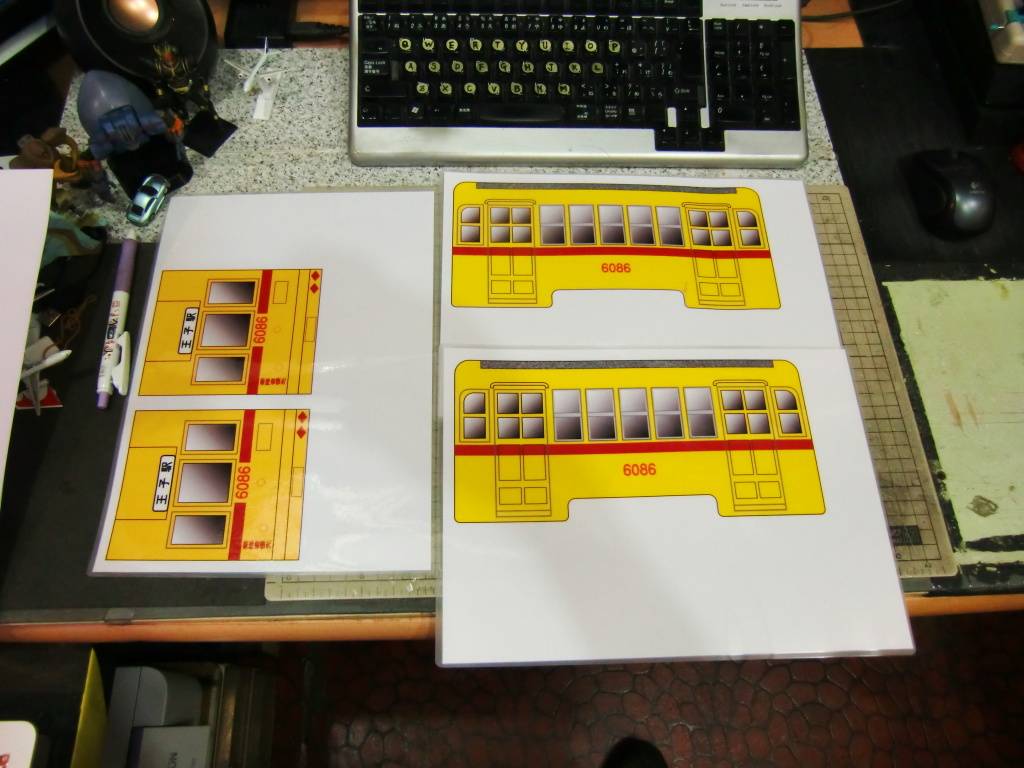

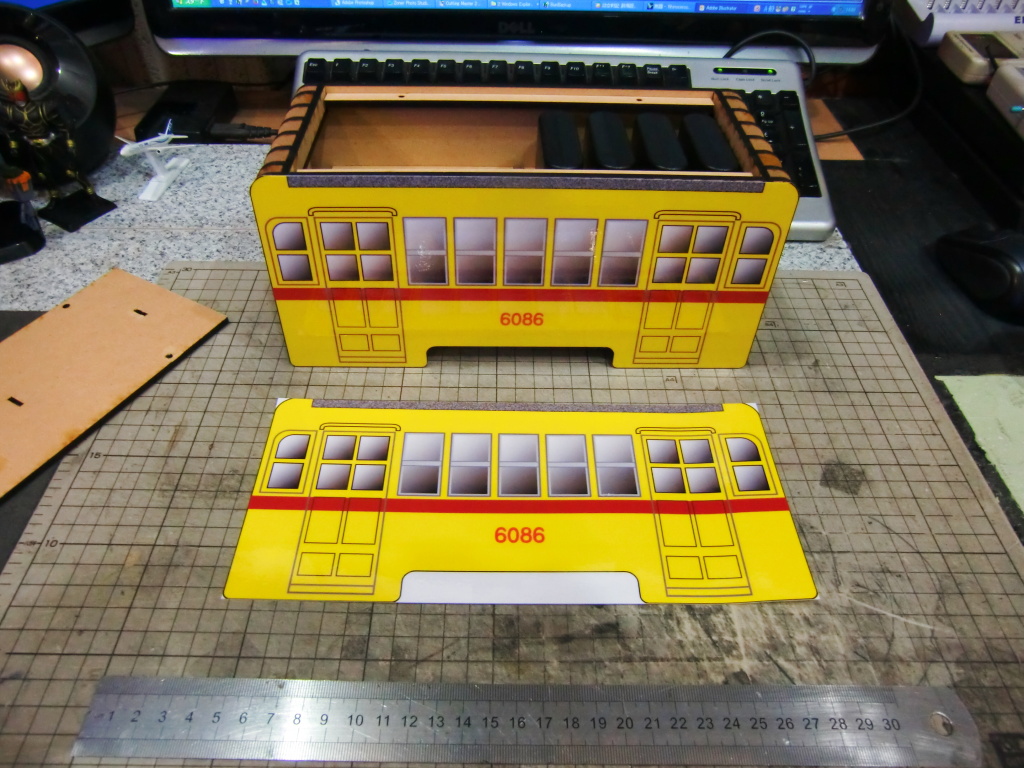

今回は「箱館ハイカラ號」の制作となります。走行可能な仕様として制作しますが、基本的にはディスプレイモデルとしての位置づけとなります。

M車側では、車体をここまで分解しないとLEDへの交換ができません。

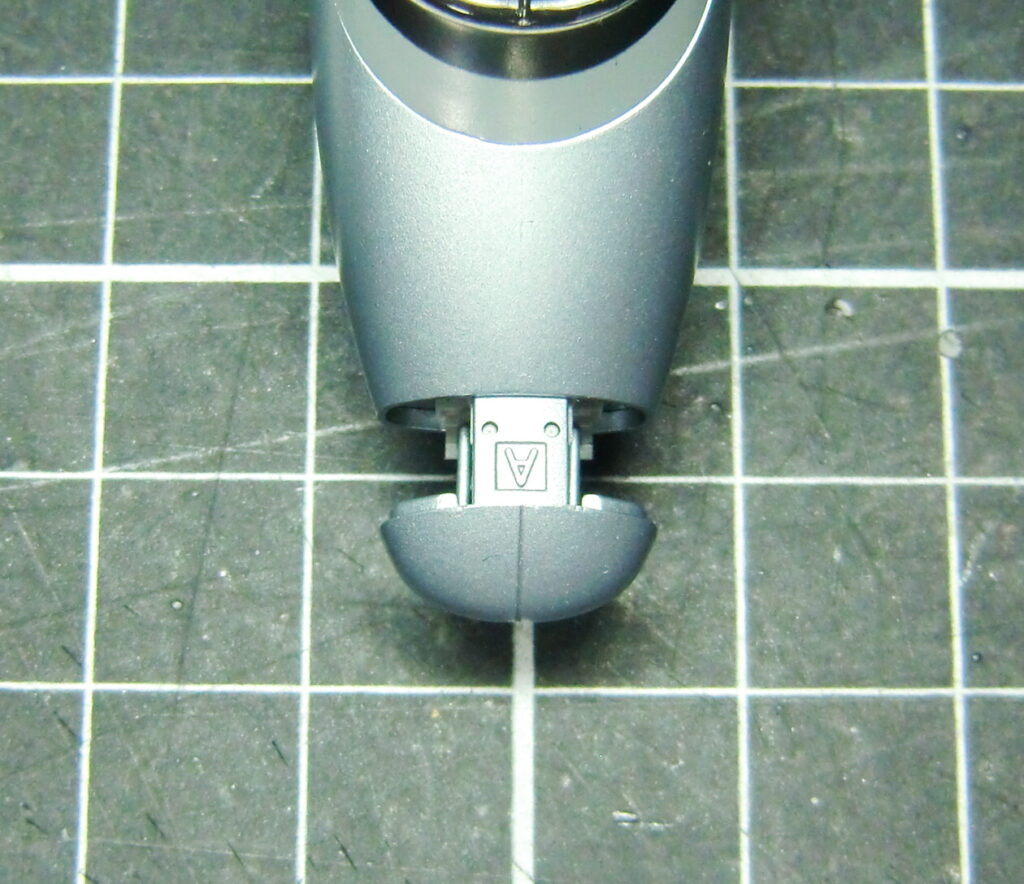

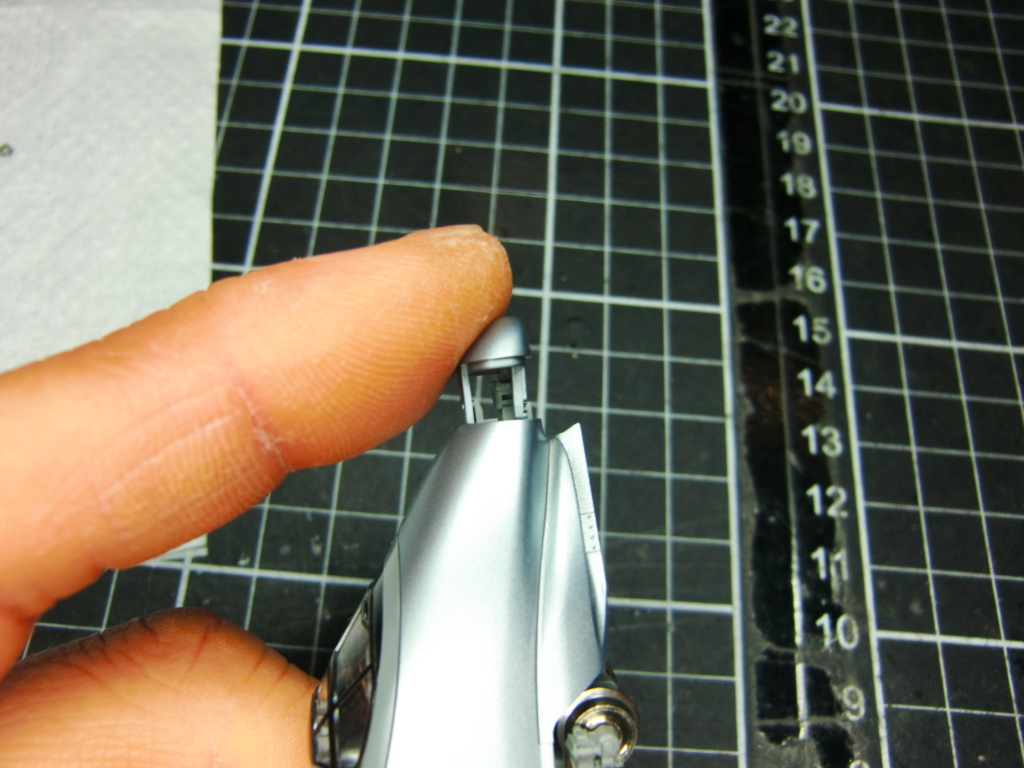

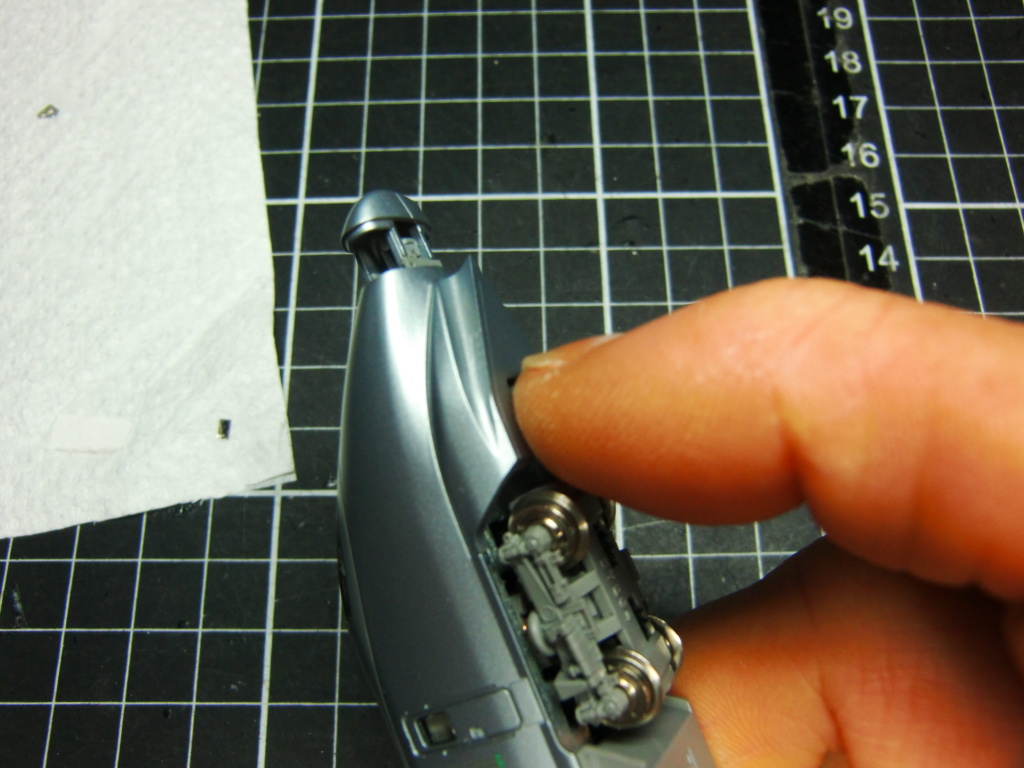

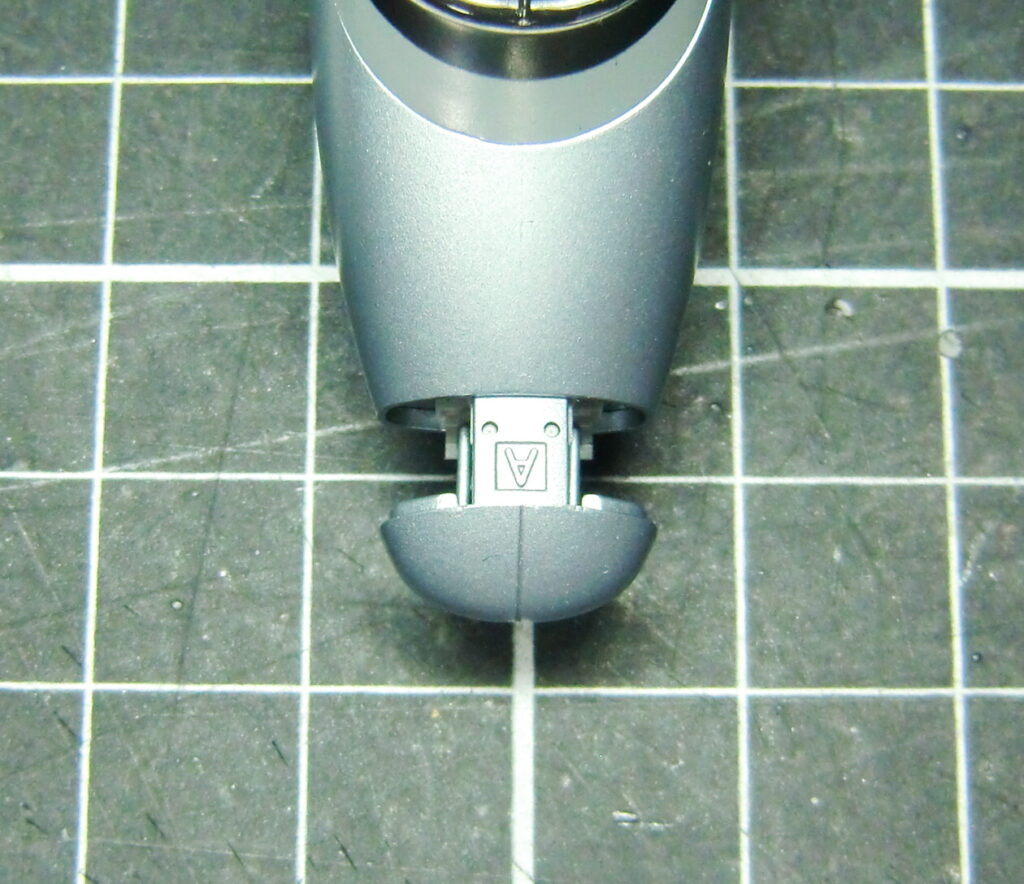

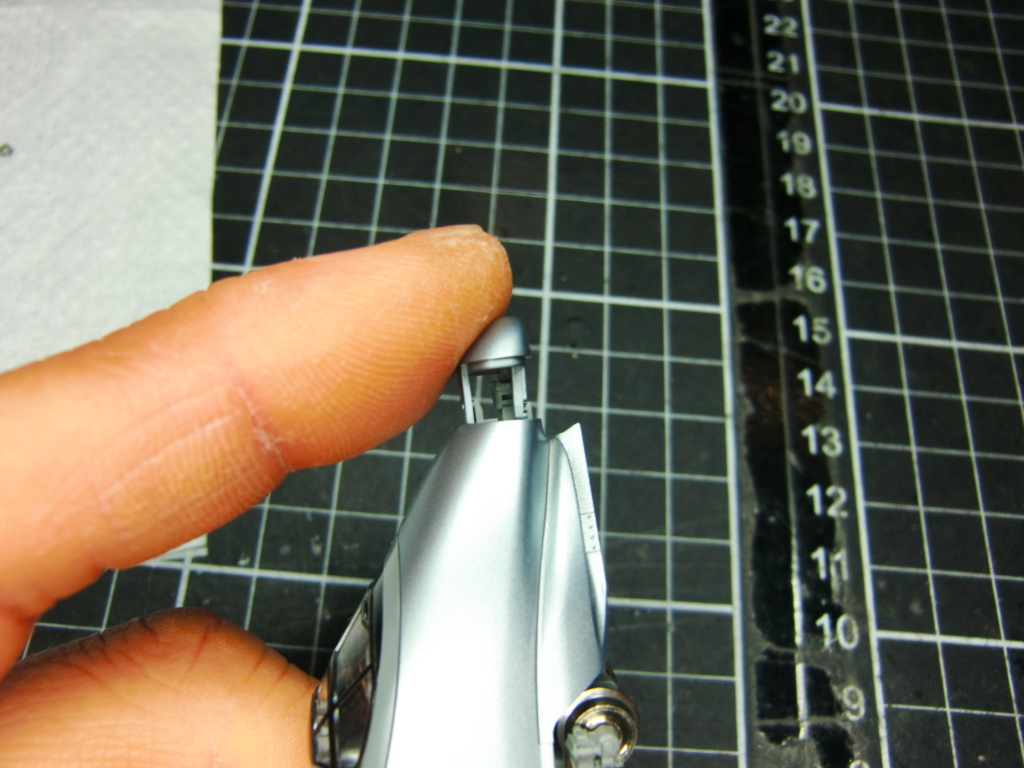

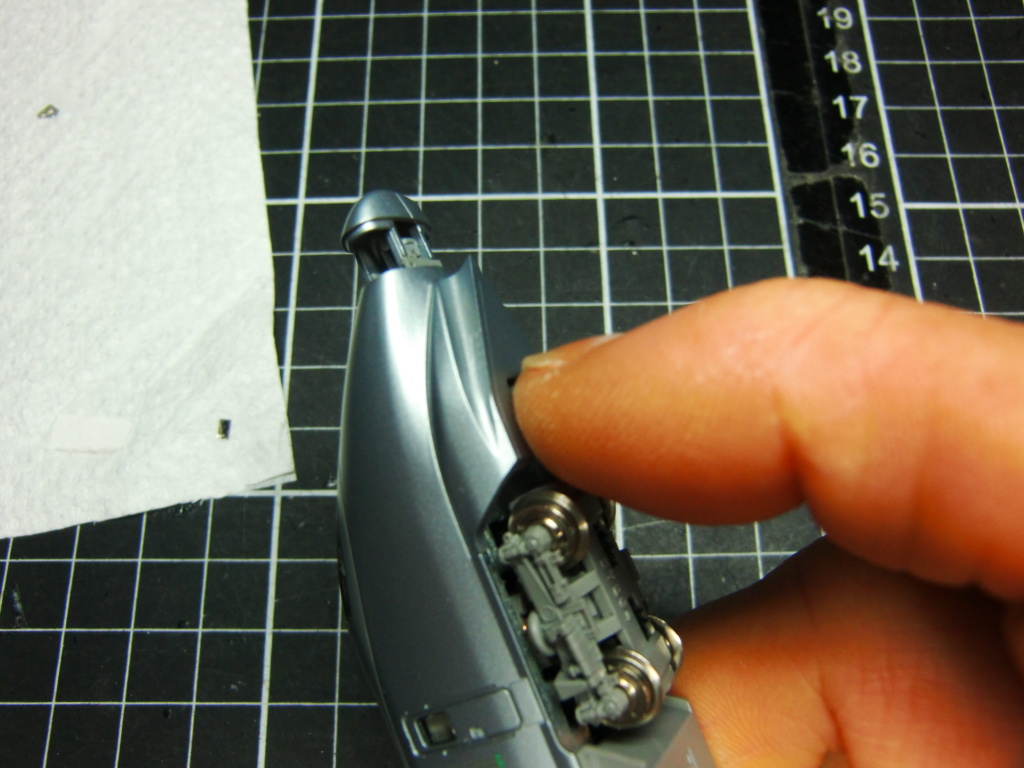

▼400系新幹線正面カバーがすぐに外れてしまう場合

若干斜めにしなが差し込む形でカバーを差し込みます。※写真参照

次に下の爪に確実にひっかけます。

この状態でレバーを後方へ軽く戻す。これで完了です。それでも外れてしまう場合は、カバーのひっかけ箇所を側面から見て開く感じでプライヤーで戻してあげます。そうすることで本体側にしっかりと固定されます。

床板パーツの洗浄作業。

座席は、メタルクリーナーで念入りに洗浄します。

サーフェイサーを吹きます。

床の基本色を吹きます。

乾燥後に艶消しクリアーを吹いて光沢感を消します。

▼パンタグラフの改造

直流パンタへの改造です。

作業完了でございます。

10月8日(金曜日)につきましては、都合により臨時休業とさせていただきます。

10月1日よりお支払い方法で新たに「auPay」「メルペイ」のご利用が可能となります。

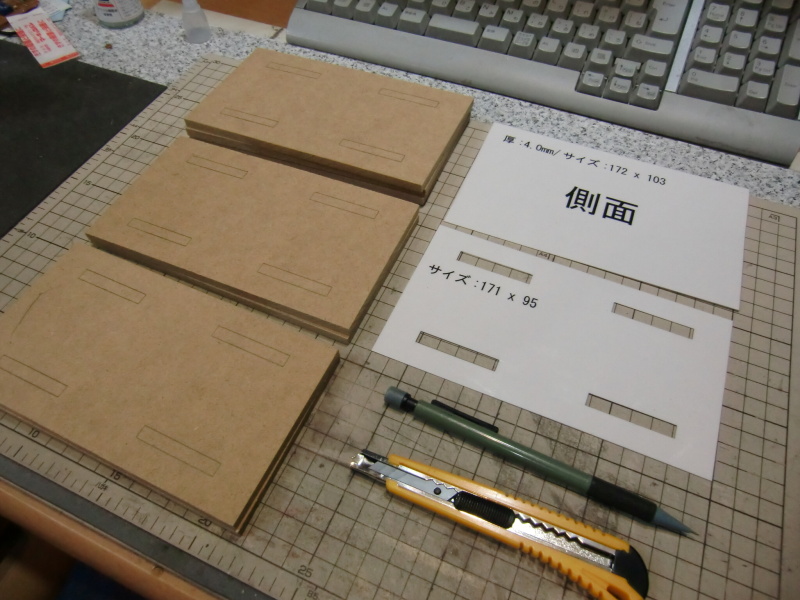

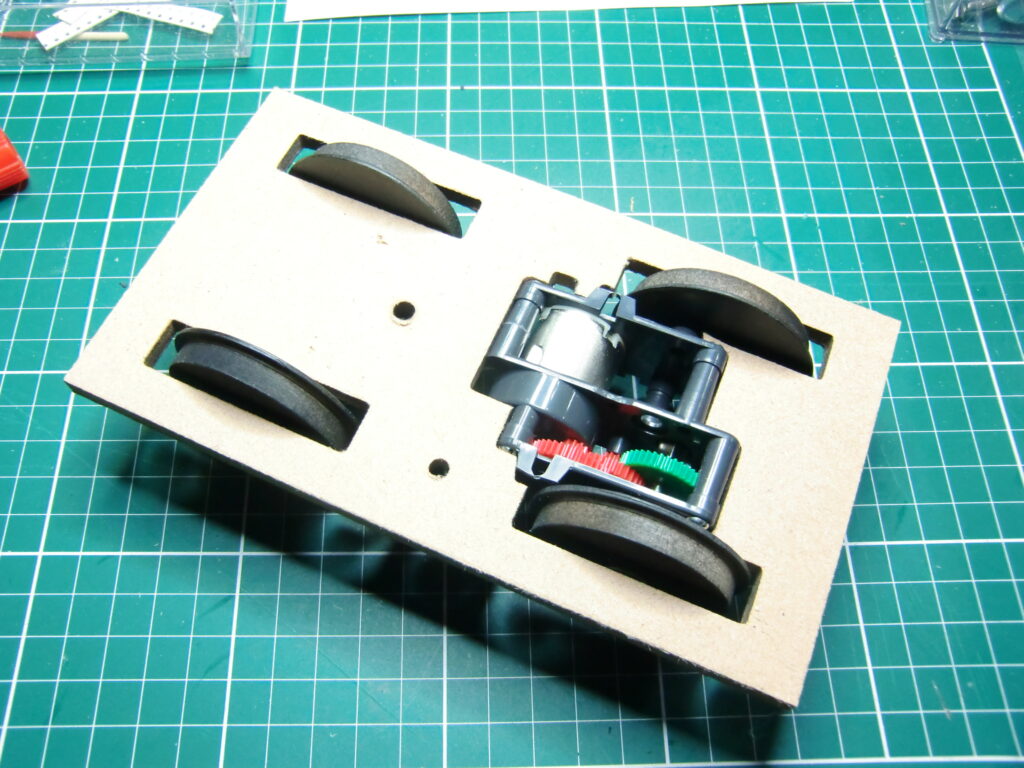

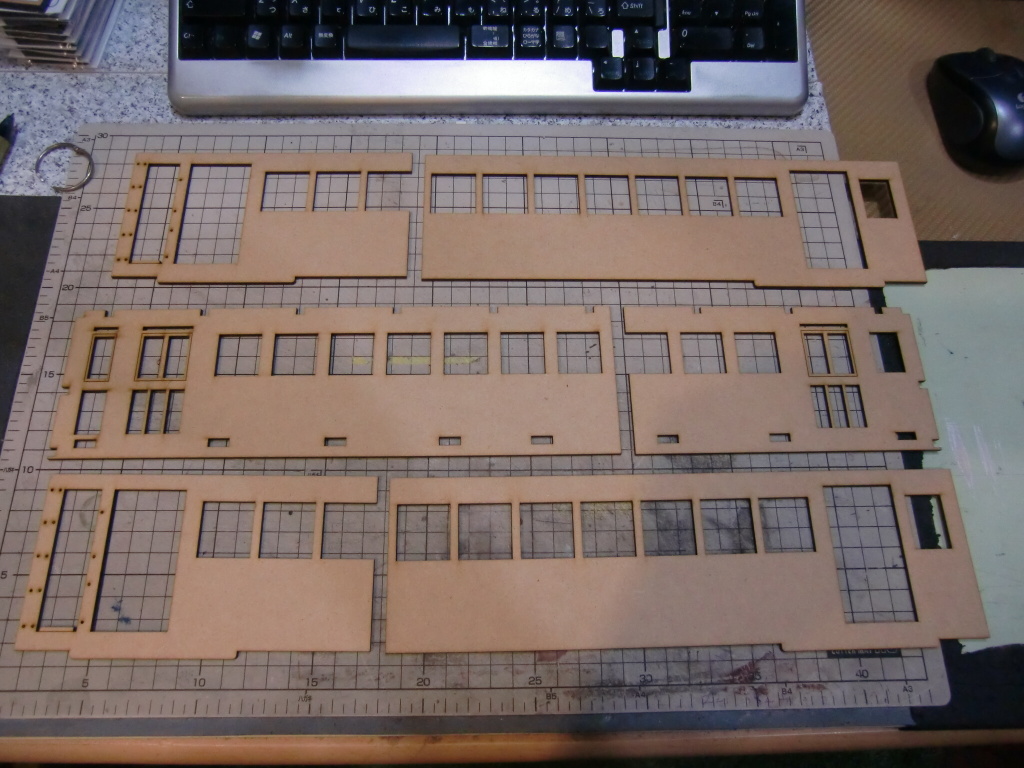

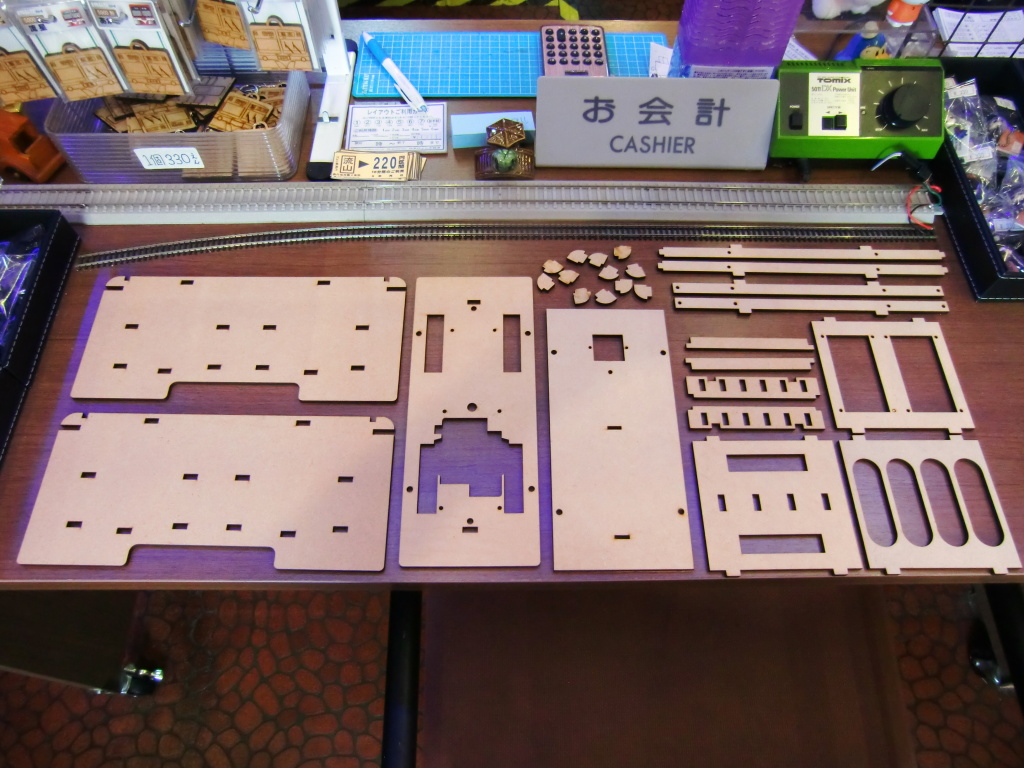

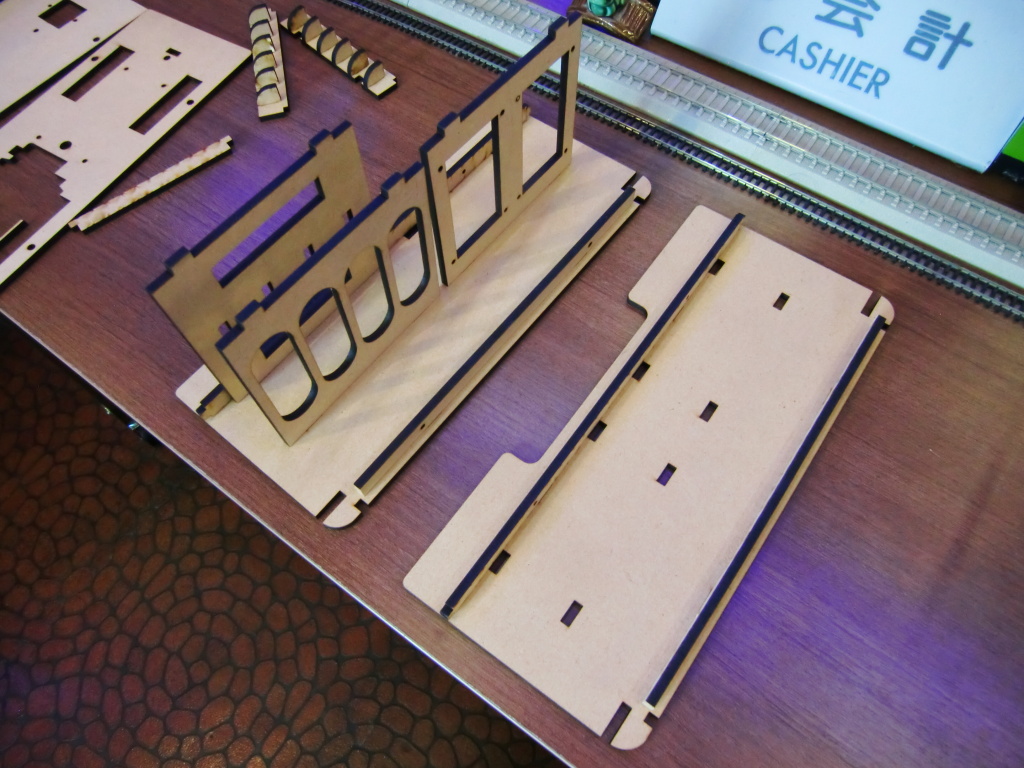

発売予定:2021年10月下旬/予価:1,760円(税込)/個 ※デカール付き・未塗装ペーパーキット・少量生産

販売価格を抑えるため、今回はペーパーキットとなります。

▼基本設計1